カテゴリ:授業の様子など

5日(金) 2年5組 技術

プランターの土を再利用します。

ビニール袋に土を入れてもみほぐしたり、直射日光に当てて干します。

蒸らすことで消毒効果があるようです。

虫を見つけたようです!

1年2組 2年2組 3年1・3・4組

1-2 家庭

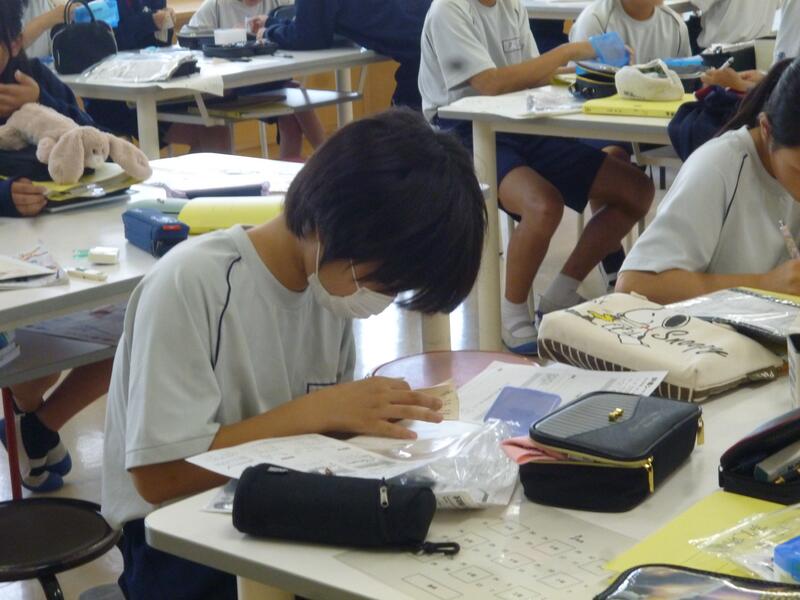

【基礎縫い】

今日は提出日となっています。全員が提出できるようにどんどん作業を進めています。

2-2 家庭

【ティッシュケース作り】

3-1 音楽

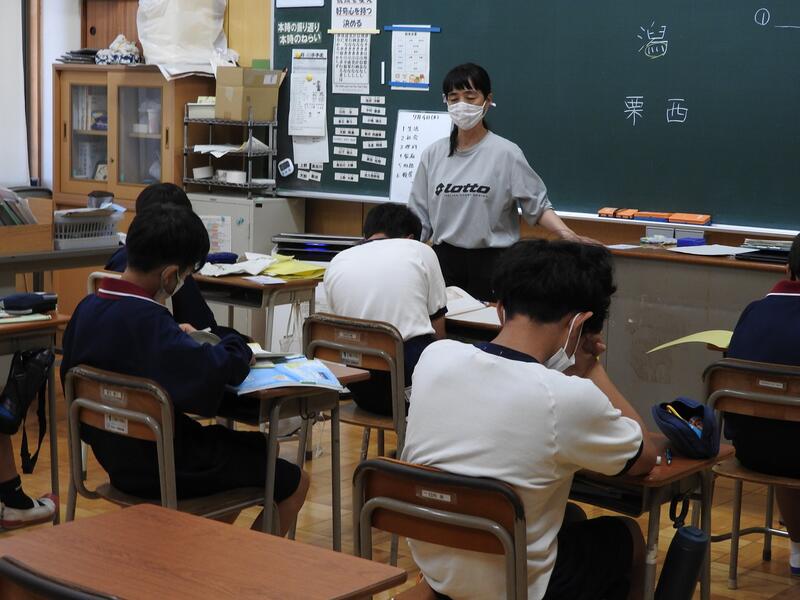

東中祭に向けて3年生も取り組みが始まっています。こちらの写真は「決意」という曲を聴いている様子です。

様々なことを教えてくれた先生方や先輩、仲間たちなどを思い浮かべて歌うという曲です。

3・4組 体育

【ダブルダッチ】

先生「みなさん、素晴らしいターナー(まわし手)を発見しました。こちらのターナーは上手です!」

4日(木) 2年6組 7・8・9組 3年生

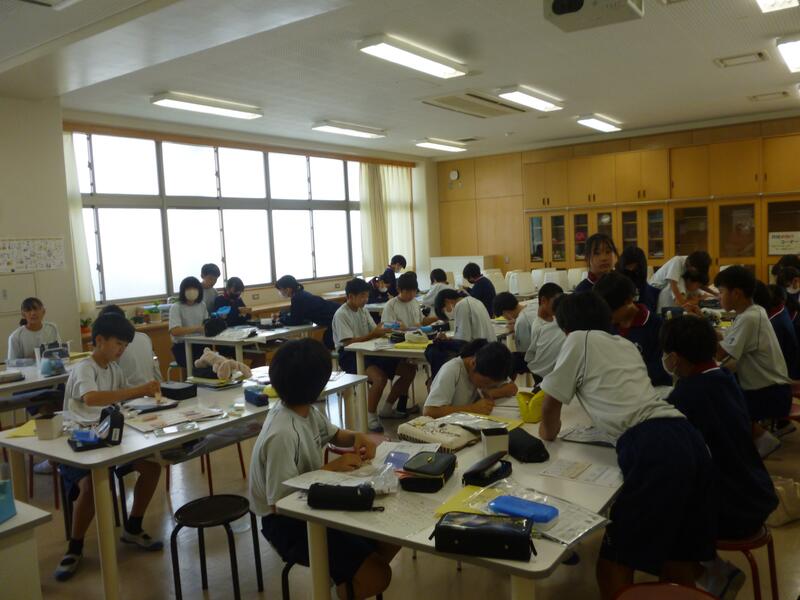

2-6 理科

小松菜を育てるために土の消毒をします。

ビニール袋に土を入れて日光に当てます。

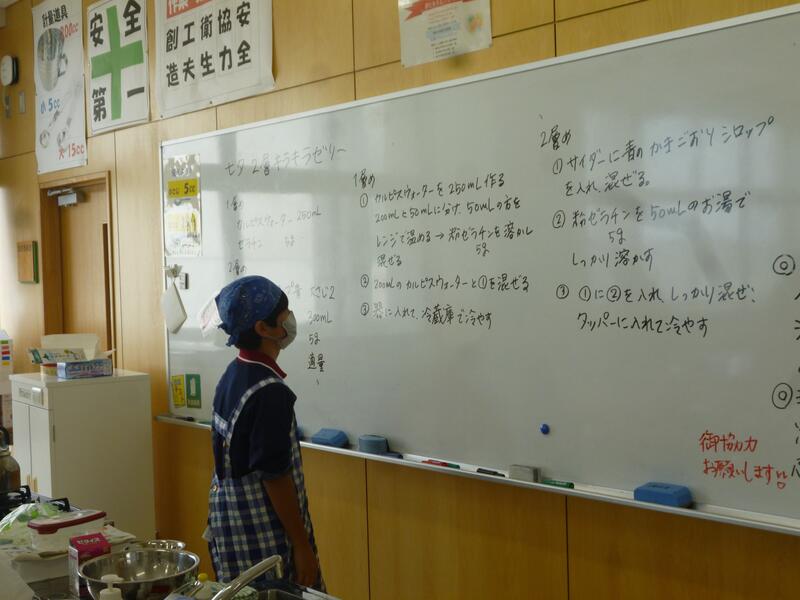

7・8・9組 家庭

【キラキラ2層七夕ゼリー作り】後編

昨日作ったゼリーにデコレーションをしていきます。 フルーツやカラフルなお菓子を盛りつけて完成させます。

生徒「もういっぱい取っちゃっていいよ」

生徒「七夕だから黄色い星にしよう!」

美味しそうなゼリーが出来上がりました。

3年生 総合

5時間目は6月に受けた東部地区テストの結果が返ってきました。

6時間目に七夕の短冊作りや1学期の振り返りシートを書くなどの学習に取り組みました。

3年生が製作した短冊飾り

1年1・2・3組 2年5組 7・8・9組

1-1・2・3組 プール学習

先生「けのびをする瞬間に前を見てしまっている人が大勢います!

水の抵抗を受けてしまうので前へ進みません。姿勢をつくったら伸びることを意識しましょう。

ではもう一度行います!本当にけのびだけで5メートルいけるのか?

また、けのびが止まる寸前にばた足をしてください」

2-5 音楽

「ほらね」という合唱曲を聴いています。

抗うことのできない自然の大きさ、人とのつながりの大切さといったものが込められていてとても迫力がある曲です。

7・8・9組 社会

地図帳を見て都道府県名を覚えます。

2年生 1年生 授業の様子

2年生 1組 英語

2・4・5組 体育

水泳学習

3組 理科

テスト返し

6組 家庭

基礎縫いを学びます。

1年生 1組 英語

スピーチが行われています。

音楽

東中祭でよく歌われる「HEIWAの鐘」を練習しています。

戦争の悲惨さを後世に伝え、平和の世であるようにという意味が込められています。

毎年、いくつかの曲を一通り聴いてクラスで決めるようです。

2組 社会

テスト返し

3組 理科

テスト返し

4組 国語

5組 美術

文字っておもしろいを題材にした作品作りが行われています。

2年1・3・6組 7・8・9組

2-1・3・6組 体育

7月になり、2年生も水泳授業が始まりました。

7・8・9組 家庭

【七夕2層キラキラゼリー】

今日はカルピスとサイダー、ゼラチン、かき氷のシロップなどを使ってゼリーを作ります。

まずは手洗いと調理器具をしっかり丁寧に洗います。

先生「ゆすぐ人と器具を拭く人で分担するとスムーズに進みます」

ゼラチンをボウルに入れて溶かします。

生徒「ゼラチン何gだろう? ちょうど5gと袋に書いてある!」

生徒「カルピスのいい匂いがする!飲みたい!」

先生「均等になるように4人分に分けます」

冷蔵庫に一晩冷やして明日の家庭科の授業でいただくようです。

1年生 授業の様子

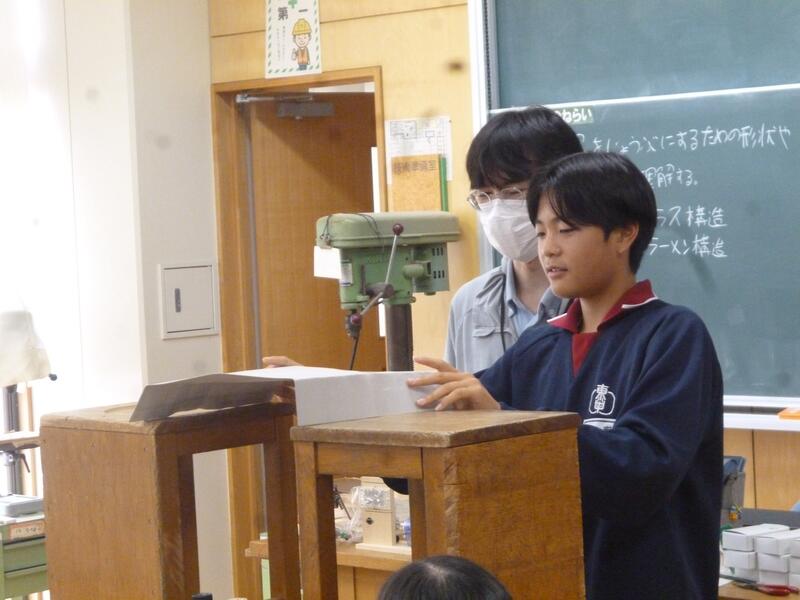

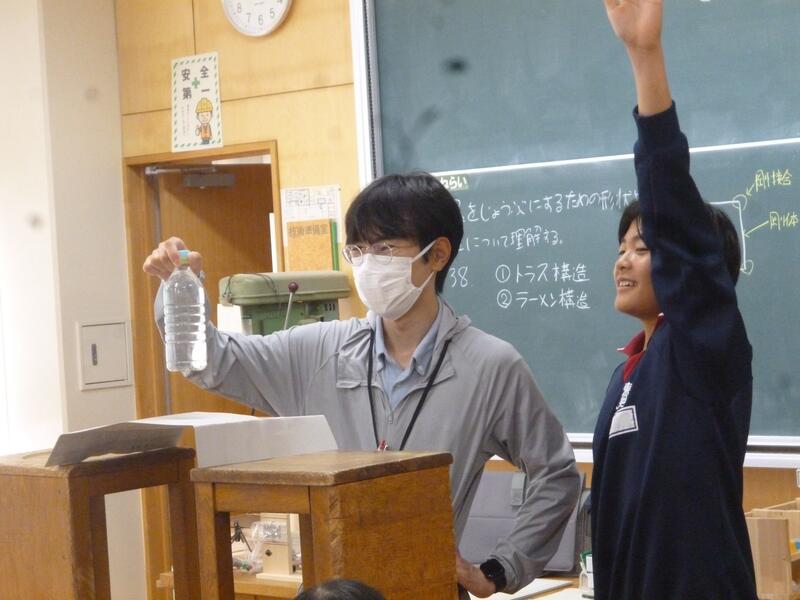

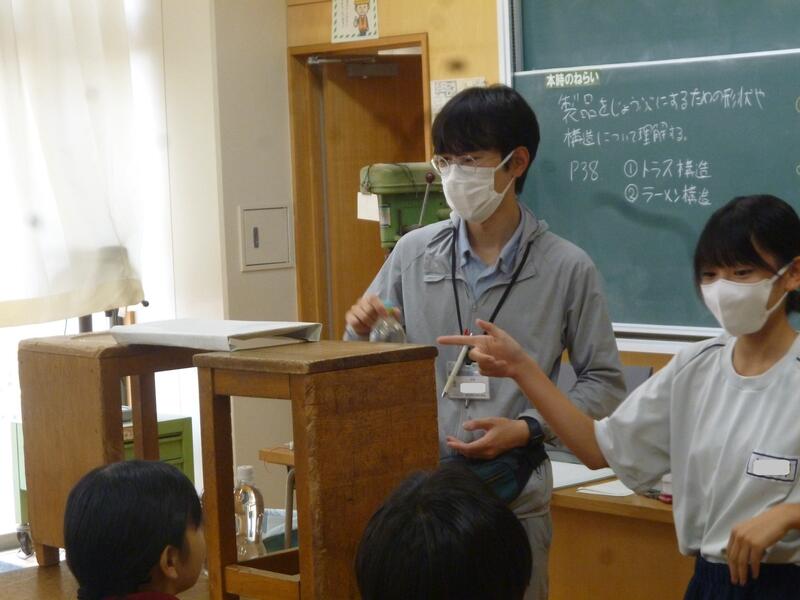

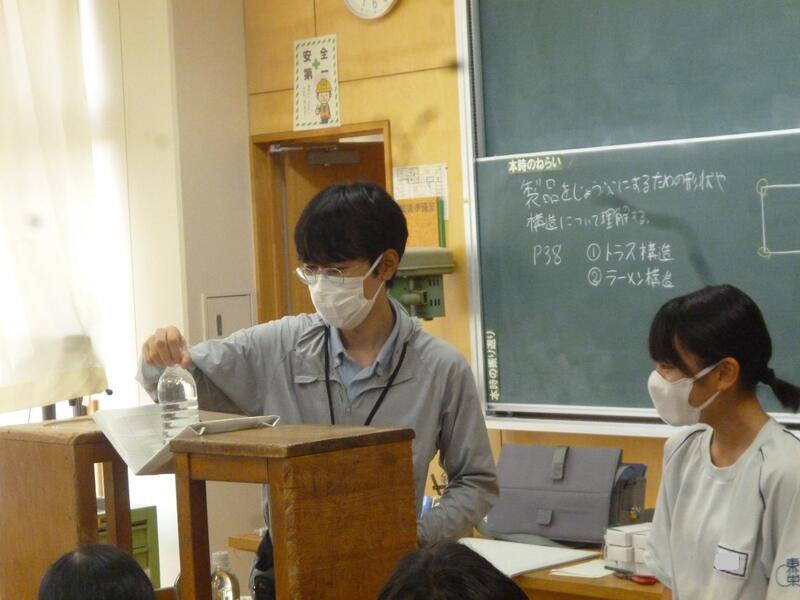

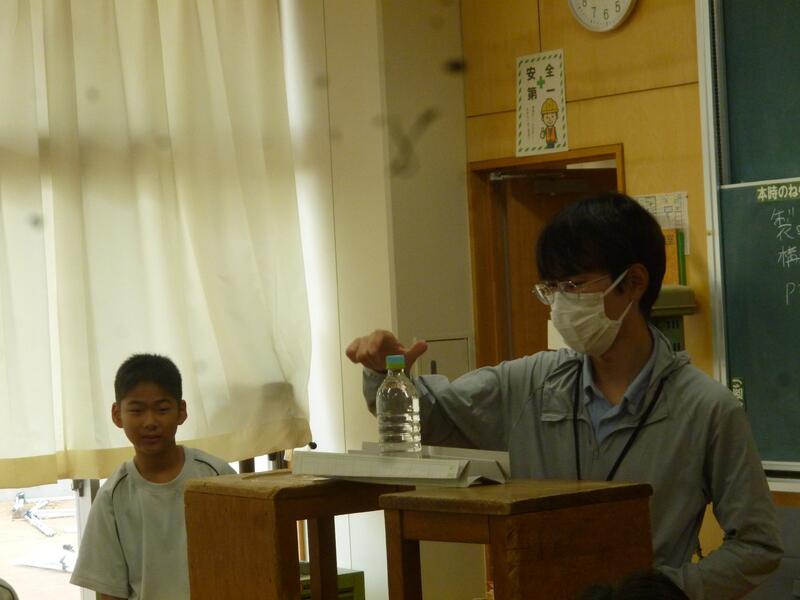

1組 技術

【ブリッジコンテスト】 厚紙の形状や構造について理解する

厚紙の形状によって水の入ったペットボトルが乗るのか乗らないのか実験します。

先生「この形状でペットボトルが乗ると思う人!乗らないと思う人!」

3組 英語

4組 数学

5組 国語

2日(火) 下校の様子と放課後の部活動・委員会活動など

期末テストが無事に終わりました。

手応えはいかがでしたか?

生徒にインタビューしたところ社会ができたという声が多かったように思います。

7月に入りました。間もなく始まる 夏休みに向けて苦手教科の学習に取り組むなど、

今から少しずつ計画を立てておくとよいかもしれませんね。

女子バスケットボール部

コーチ「片手ではなく、しっかり両手でパスしましょう」

男子バスケットボール部

男子卓球部

正しいフォームと技術を丁寧に教えてもらいます。

水泳部

集会体育委員によるプール清掃が行われました。

2日(火) 7・8・9組 体育

プール学習がありました。

天候は曇りです。30度ほどありますが、やや水温は低めのようです。

寒いという生徒の声が聞こえました。 プールサイドにいる際は、水滴をはらうと良いかもしれません。

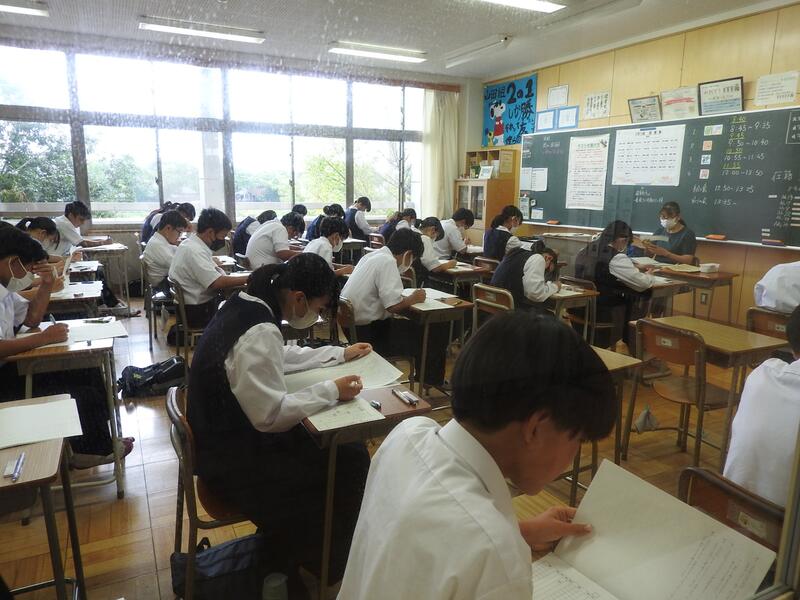

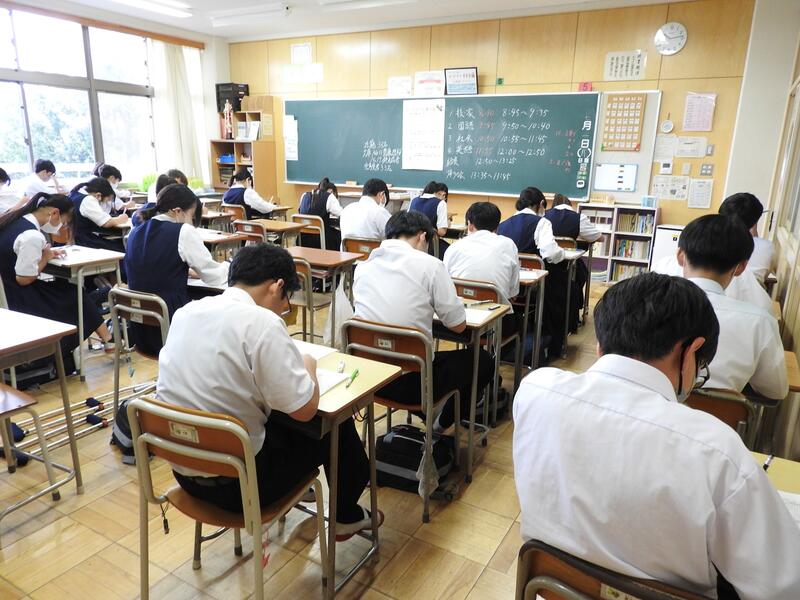

期末テスト 2日目 3年生 2日(火)撮影

3時間目の様子です。

期末テスト 2日目 2年生 1年生

1時間目のテストが始まっていますが、どの生徒も集中して取り組んでいます。

2年生

1年生

期末テスト 1日目 2年生 1年生

2年生

1年生

期末テスト 1日目 3年生 7・8・9組

期末テストが始まりました。

まずは3年生の様子です。

7・8・9組

28日(金) 1年5組 2年1組 3年3・4組 7・8・9組

1-5 家庭

基礎縫いを学んでいます。

2-1 音楽

英語

3-3・4組 体育

ダブルダッチの映像を見ています。

生徒「おしい!入りはよかったね」

先生「床にタッチして戻ってみよう」

7・8・9組 音楽

きらきら星を弾きます。

大きな音で弾くと音程の判断がしやすいです。

弓に力を入れすぎないように、また指の使い方を意識してみると良いかと思います。

1年生 7・8・9組 授業の様子

来週から期末テストが始まります。

1年生はほとんどのクラスでテスト対策が行われています。

7・8・9組 体育

リズムに合わせてけんけんぱをします。

徐々にレベルをあげて感覚をとらえます。

先生「いち、に、さん、し、ご、ろく、せーの!」

3年3・4組 7・8・9組

3-3 英語

3-4 英語

7・8・9組 作業

1年生 授業の様子

1組 音楽

2組 国語

3組 英語

プリント学習で宝探しゲームをします。

先生「海賊王がこの世界のどこかに宝のありかを隠しました! その手がかりが、この教室にあります。

①各自、机にあるプリントは裏返した状態にする(見つけた英単語の手がかりを見られないように)

②英単語を確認する際は何も持ってはいけない(見つけたら覚えて記入すること)

③誰かに教えたり、教えてもらわないこと(一番重要)

6つの英単語をそろえると宝のありかがわかります。

みんなで楽しそうに宝探しが行われていました。

4組 理科

物質を加熱して分類する

石灰水を1.5センチほど入れて火をつけた物質を集気びんに入れてふたをする。

・砂糖・食塩・ロウ・紙・木鉄などを加えたときの物質の変化と集気びんの変化を調べます。

5組 社会

2年生 授業の様子

1・3・6組 体育

ダブルダッチ

2組

社会の授業では期末テスト対策が行われていました。

来週7/1~2日はテストがあります。

5組 国語

朝清掃の様子 1年生

おはようございます。

今日は比較的に過ごしやすい体感ですね。

1日を楽しんで過ごしましょう。

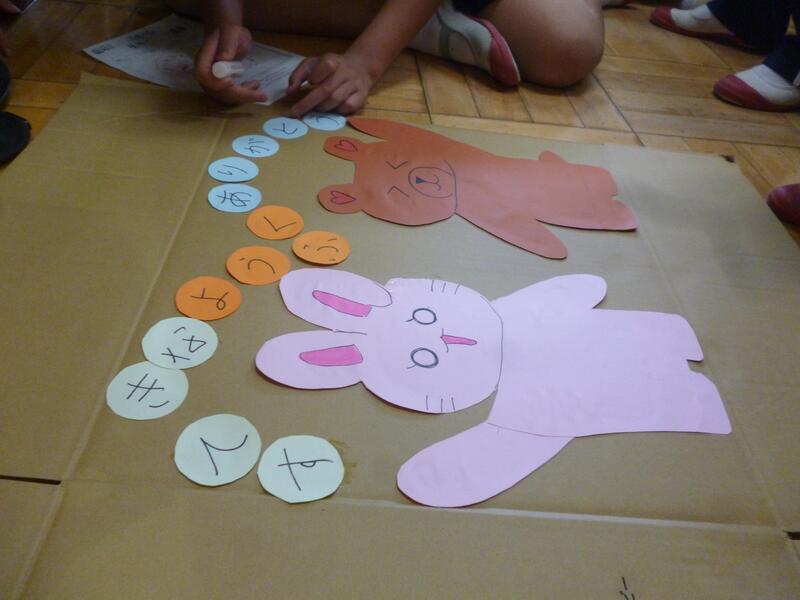

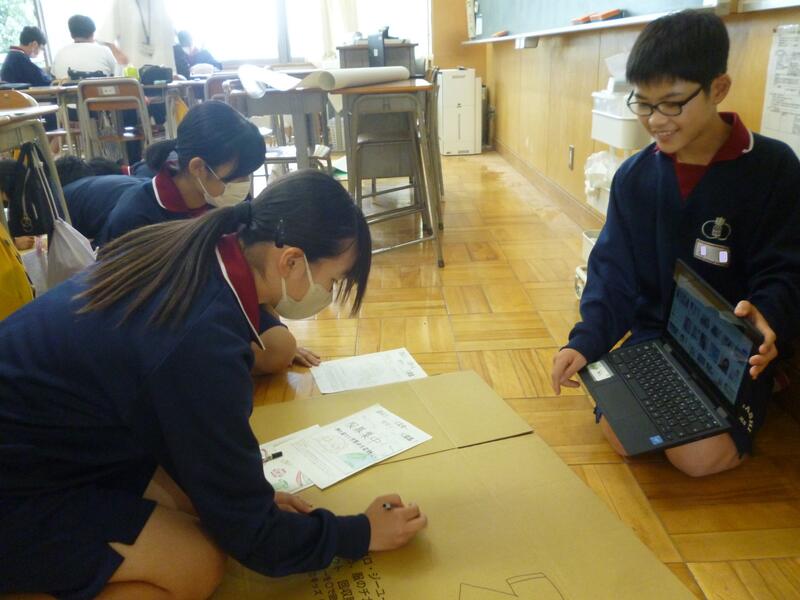

26日(水) 2年生 届けよう服のチカラ プロジェクト

いらなくなったり着なくなった子供服を回収するためのボックスを作成します。

どのクラスもみんなで協力し合って作業に取り組んでいました。