今日のできごと

理科の先生がやってきた‼

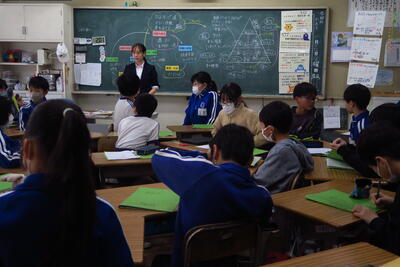

1月から3、4年に理科専科の先生が来てくれることになりました。教室をのぞいてみると、

「磁石がつく、つかないの実験をしましたね。どんなことがわかりましたか?」「鉄は磁石につきます」「金属はみんなつくと思っていたけどアルミ缶はつかなかった!」「木や紙はつかないよ」

「じゃあ、これは?」「え〜、折り紙なのにくっついた〜!」「不思議」「先生、裏見せて、なんかしたと思う」「実はね……」そんなふうに授業は進んで行きました。みんな楽しそうです。

「わあ!」 予想が外れた子どもからも、予想が当たっていた子どもからも歓声が上がります。

給食の時間までの勤務で配置された先生ですが、「お昼休みに遊ぼうって誘われちゃいました!」と昼休み、子どもたちと遊んでいました。

ここ一週間は3月並みの気温という予報が出ています。たくさん遊んでたくさん学ぶ柳沢小学校の子どもたちです。

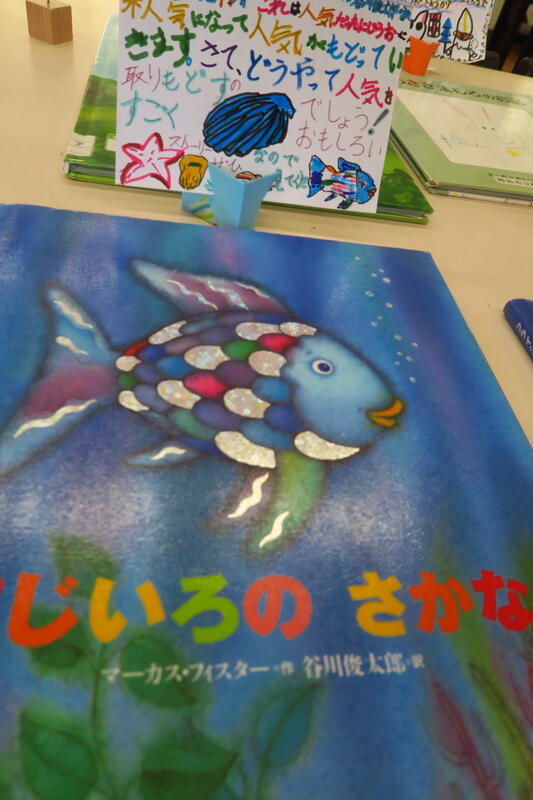

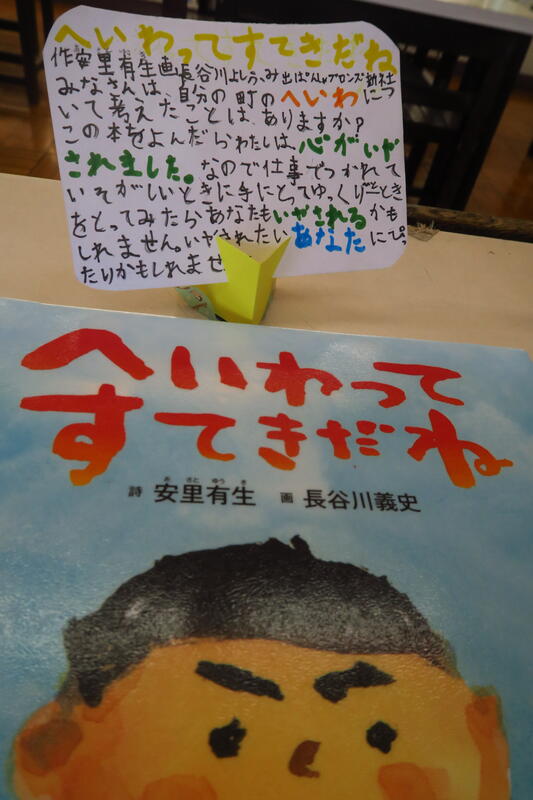

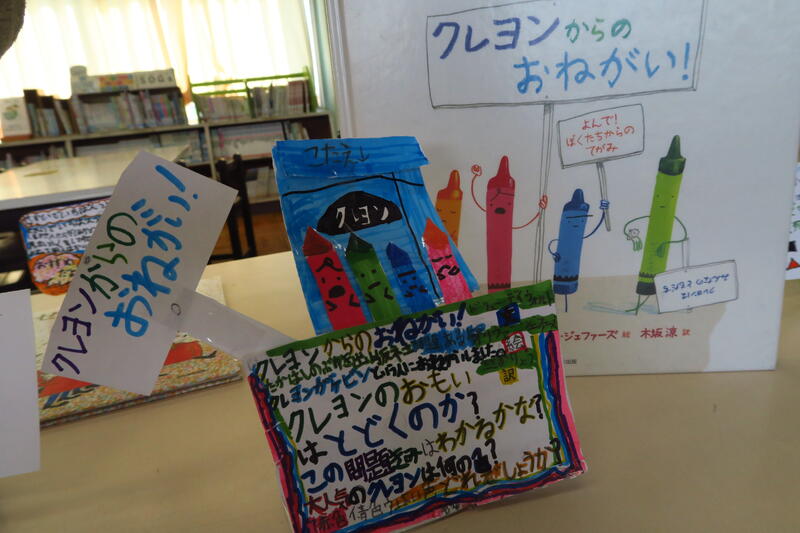

おすすめの本は

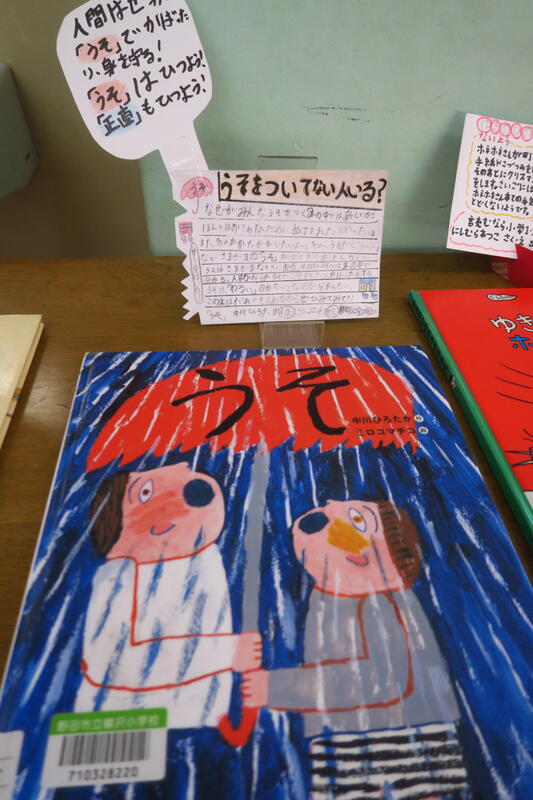

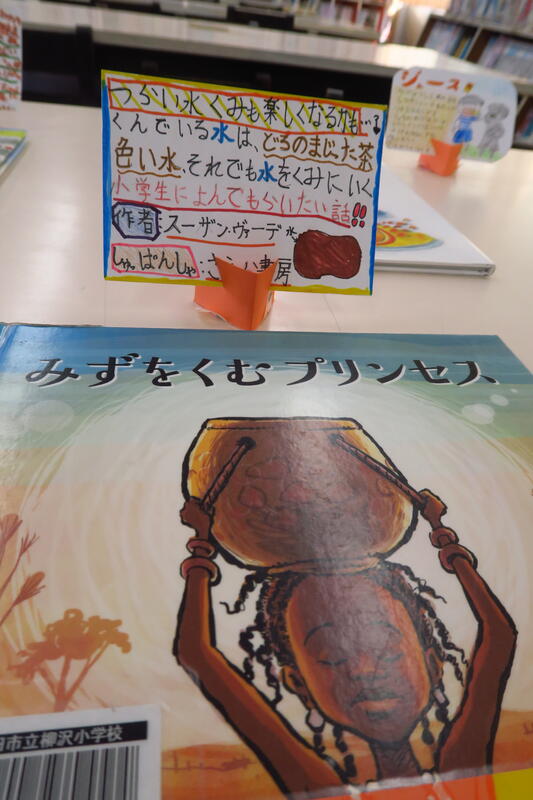

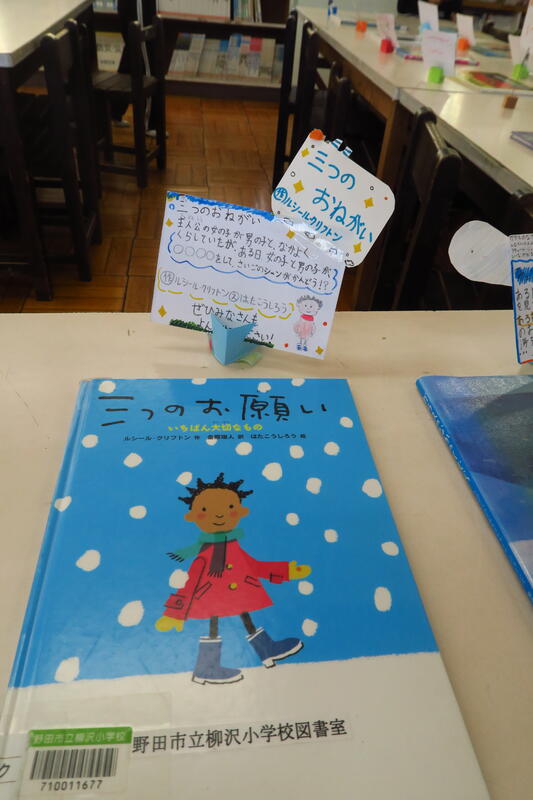

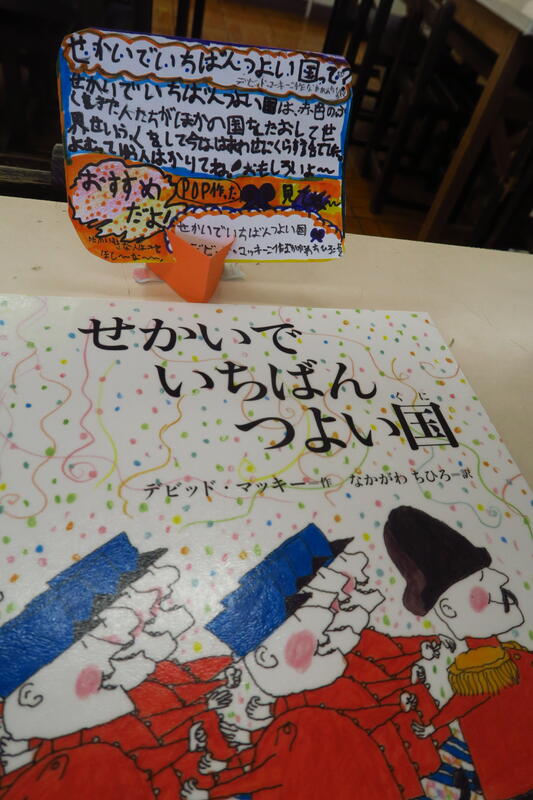

図書室のテーブルに本と一緒に、子どもたちの作品が並んでいます。「ポップ」といって国語の時間に3年生が取り組んだ本の紹介なのです。

自分のお気に入りの本を、友だちに読んでもらえるよう、誘い文句を考えて表現していきます。ストーリーを紹介したり、文章の一部分を切り取ってみたり……。どれもわくわくするような言葉が使われていて、とても巧みです。授業に入る前に、図書館司書の先生から、ポップの作り方について教えていただいたのだそうです。

皆さんおなじみの本もありますが、読んだことのない本もたくさん紹介されていました。

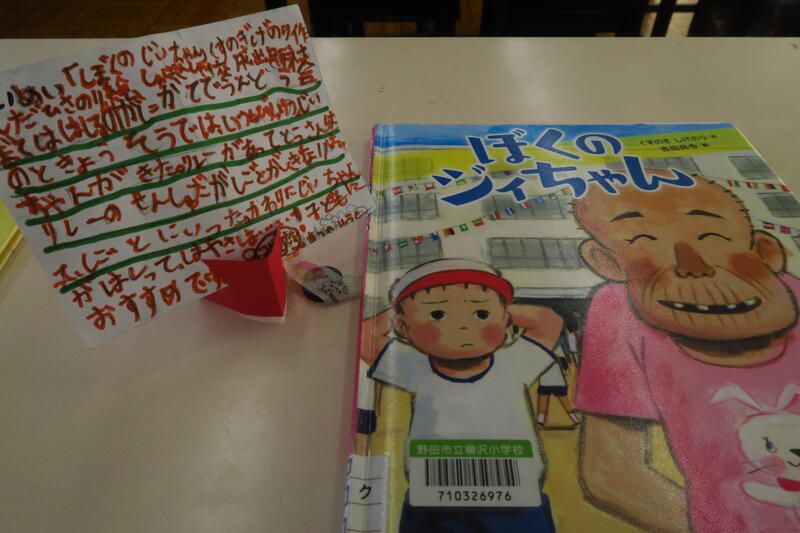

一つ手に取って読んでみました。題名は「ぼくのジィちゃん」。いつもニコニコ優しいじいちゃんが田舎から来てくれた。運動会の日、お父さんは来られなくなって、まさかのおじいちゃんがリレーのアンカーで走ることになってしまった!

ピンクのTシャツのうさぎがとってもキュート。さて、さてどうなることか……。さし絵の楽しさもあって一気に読んでしまいました。こうして手に取るきっかけをくれたのは、3年生がおすすめしてくれたから。今なら借りられるそうです。おなじみの本もありますが、知らない本もあります。是非読んでみて欲しい本が並んでいます。ポップが上手く飾れるようにしてくださったのは図書ボランティアの方々。ありがとうございました。

図書室にはこんなコーナーもあります。

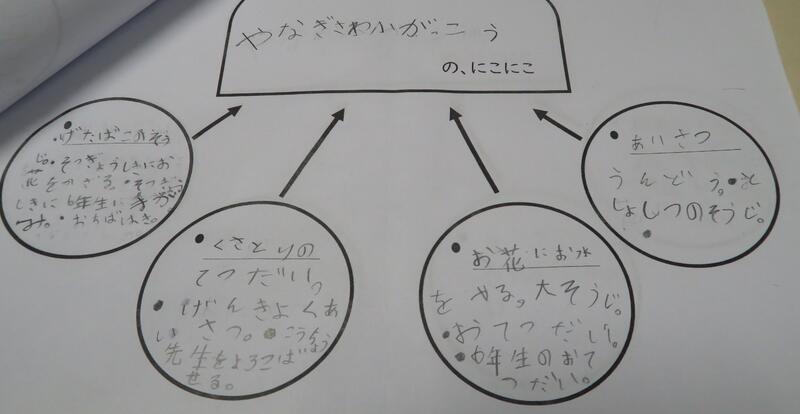

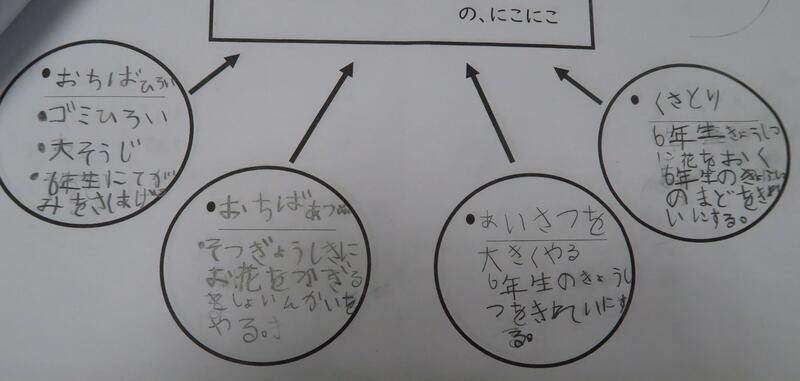

やな小にこにこ大作戦

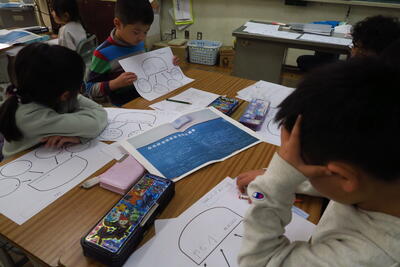

1年生は生活科の時間に「みんなにこにこだいさくせん」に取り組んできました。家族の手伝いをして「ありがとう、うれしいな」と喜んでもらい、一年生の自分でも、誰かの役に立つことができる! できることがたくさんある! もっともっといろんな人をにこにこになるようにしたいな!ということで、子どもたちのチャレンジは広がり、「やな小にこにこ大作戦」の授業が1月15日に行われました。

春の頃には学校探検だけでわくわくしていた子どもたちも、今では、高学年のお兄さんお姉さんが学校のためにいろいろな活動をしてくれていることをよく知っています。様々な人の支えによってこの生活が成り立っていることに感謝し、よりよい生活を目指して、自分のできることを考えて計画を立てる授業です。

麻衣先生が、「やな小の、『だれ』を『どうやって』にこにこさせるかせいりしましょう!」

『だれ』に対して黒板いっぱいになるくらいたくさんの人が発表されました。こんなにたくさんの人に感謝しているんですね。

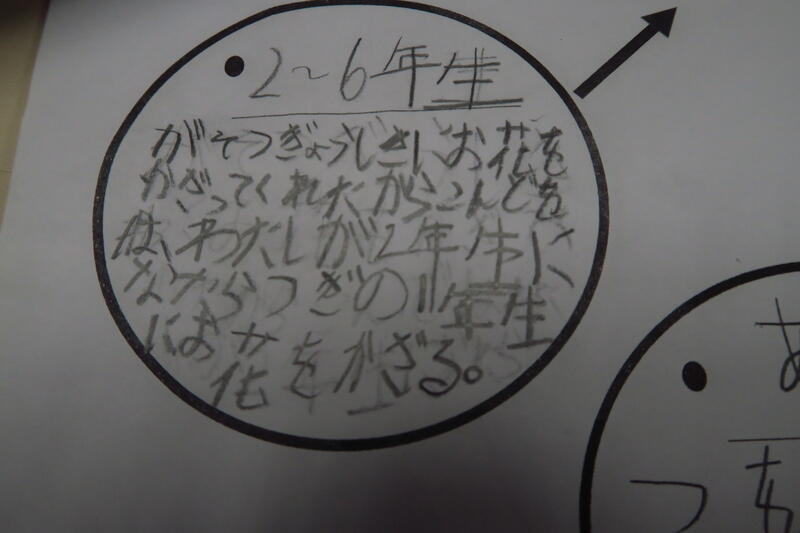

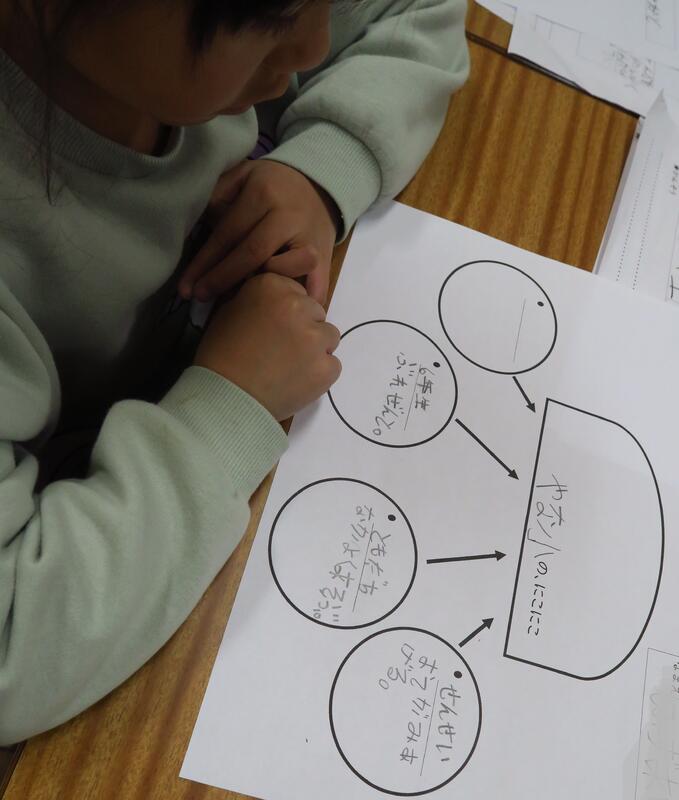

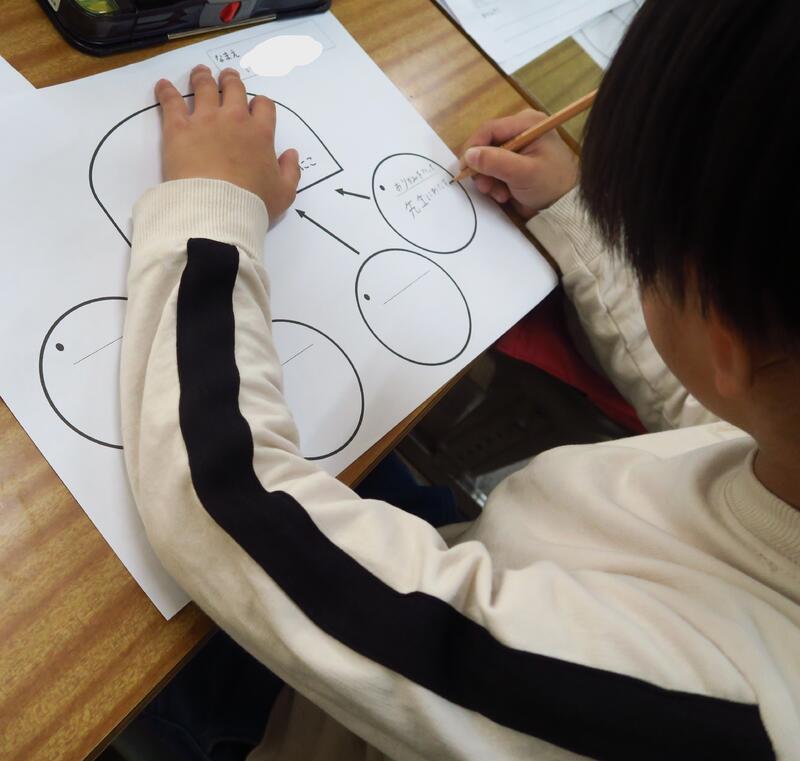

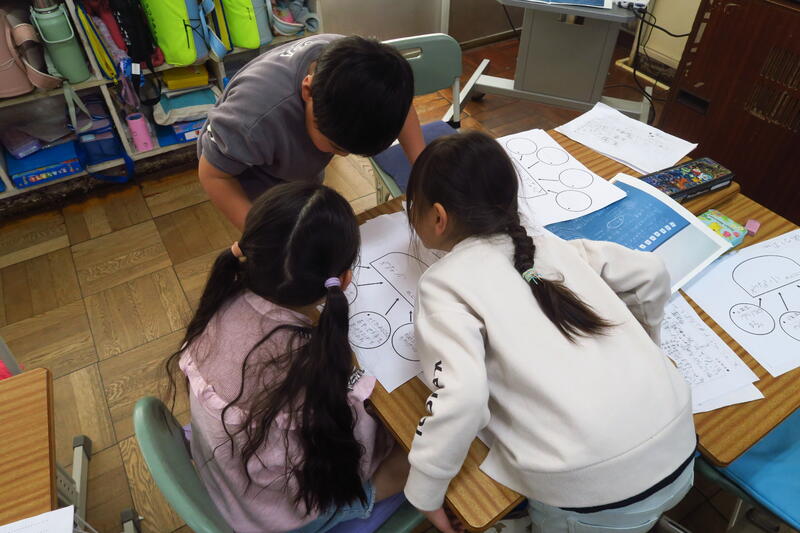

「どうやって整理しましょうか?」と麻衣先生が問いかけると、子どもたちからは「クラゲチャート!!」と口々にリクエストが。子どもたちは思考ツールのクラゲチャートはすでに体験済みでお気に入りです。一斉に書き出しました。

どんなことが書き込まれているかというと……。

「どんなこと書いたの?」とお互いに情報交換。お友達からアドバイスをもらいます。

最後に「どんな風に進めるか、このあと計画を立てていきましょうね」「つぎもやる?」「やった!!」ノリノリの子どもたちなのでした。

授業後の協議会では、「1年生が、6年生の森の活動や2年生のおもちゃ作りについて知っているなんて、すごい子どもたち‼」「子どもたちの思いや願いから出発して、社会とつながりを持たせ、学ぶ意味や意義を体感させ、挑戦心を育てる、これは全国で課題となっている自己有用感や肯定感を高めることにつながります。まさに最先端の授業です。」という評価をいただきました。頑張っている子どもたちに拍手です。

森の未来を考えよう

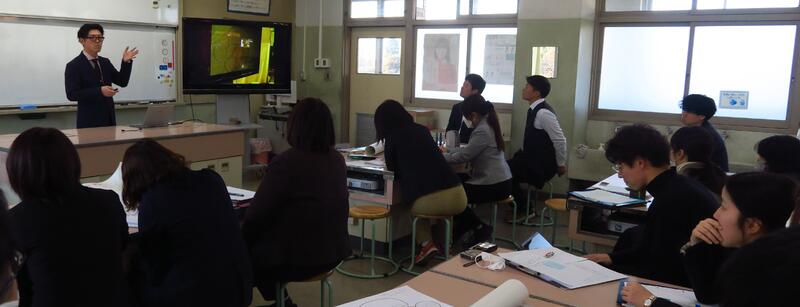

5年生の教室で、クラス会議は行われています。これまでの自分たちの活動を振り返り、ここまでやった、これからどうしよう?を考えています。「柳小学びフェスタの時に、市民の森のために皆さんからご協力いただいた募金をどうする? ウッドチップはタダでもらっちゃったから、今後の使い道を考えよう」ということのようです。

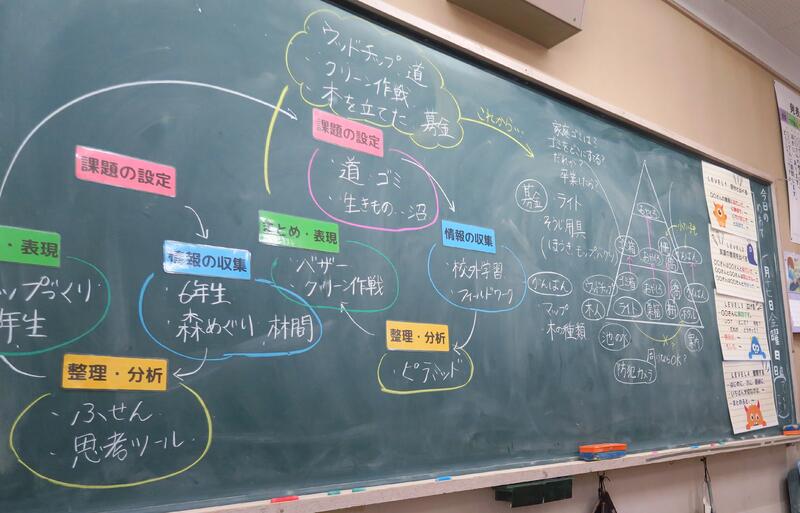

次々考えが出されます。みんなが前を向いていないのは、発表者の方を向きやすいよう、教室の中心に向けて机が配置されているからです。倉持先生は黒板の前で、みんなの発表を整理しています。黒板にはピラミッドチャートが大きく表示されており、「やりたいこと」「優先すべきこと」などが整理されていきます。どの意見も森にとって大切なことはわかるけれど、残りの2ヶ月でできることには限りがある、というわけです。

倉持先生からは、「西山市民の森は、柳小高学年の森ではなくて、みんなの森なのだから、低学年の子どもたちも行けるようになってほしいな」という提案が出されます。

5年生の子どもたちはすでに、道の整備を済ませて大分歩きやすい道にしてくれました。それでも、水場があり、奥のお社に近づくには足場の悪いところもあり、低学年の子どもたちが入って大丈夫だろうかと躊躇しているようです。

「地図があった方がいい」「看板を!」そんな議論が交わされていました。 ゴミ箱を作るか、どうするかも悩ましいところです。ゴミ箱があると余計ゴミがどんどん捨てられていくのではないかと心配しているのです。

授業が終わっても「地図は読めない人もいると思う。今いる場所を示してもわかりにくい子がいるんじゃないかな」「自分も苦手!」「じゃあ、案内板を矢印で出せばいいんじゃない?」等、相手意識を持った議論が交わされていました。頼もしい子どもたちが育っています。

校内書き初め展

1月16日、17日の2日間、校内書き初め展が行われました。

昨年度は教室廊下を使っての展示でしたが、今年度はPTA臨時総会に合わせて、体育館で行うこととしました。体育の授業が制限されたり、掲示が大がかりであったりという部分はあるのですが、全校児童の作品が一堂に会するのは壮観です。

力作が勢揃いして、審査は難航しました。筆遣い、文字のバランス、のびやかさ、スピード、課題と名前のバランスなど様々な観点から審査しましたが、どれも素晴らしい作品です。このあと、東部公民館作品展に出品する作品もありますので慎重に審査しました。

今年度は73名の保護者がご参観くださいました。中には、PTA臨時総会に合わせておいでくださっている方もいらっしゃいました。昨年度より、多くの方にご参観いただきました。