2021年11月の記事一覧

研究授業(2年)

2年1組で、研究授業が行われました。

道徳の授業を展開します。

いつもと違う雰囲気に、はじめは少々かたかったのですが、

授業に集中するにつれ、いつもと同じ雰囲気になりました。

友だちの発表には、身体ごと向けて聞いています。

発表する方も聴く方も一生懸命でした。

自分の考えや気持ちを書いています。

自分の気持ちに素直な子が多く、

率直な意見が多かったようです。

授業の最後まで、集中力を切らさずに臨んでいました。

考えや意見を書く力が伸びていることも確認できました。

担任にとっても、よい経験でした。

市長と話そう会(6年)

今日は、「市長と話そう会」の日。

なかなか市長と話す機会はないので、

限られた時間ですが、有意義なものにしたいです。

6年生は、もっと緊張するかな、と思っていたのですが

はじめの質問から、緊張を感じさせない発言でした。

今回、6年生に意識化を図ったことは、

「話そう会」であること。

市長へのインタビューではなく、懇談に近いものですから

市長からの回答を受けて

「ああ、そうなんですか。有り難うございます」

ではなく、必要なら更に踏み込んでいくこと。

とは言っても、相手の話を聞いて

必要に応じて切り返しの質問をすることは

なかなか難しいものです。

が、全員、2~3回ほど追加で踏み込むことができました。

市長も、一つずつ事例を挙げながら

丁寧に答えていただくことができました。

最後に記念撮影!(パシャッ)

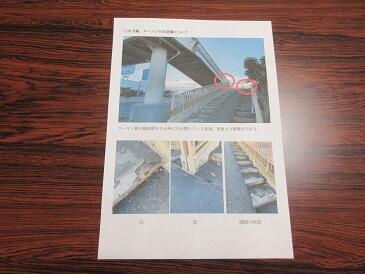

歩道橋の話(安全点検について)

今朝、立哨しているところに

保護者の方(地域の方かもしれません)が2人、

「歩道橋に穴が開いているのご存知ですか」と

声をかけてくれました。

おそらく、子どもたちが通る道、

日頃から目を配って頂いているのでしょう。

有り難いことですね。

実際に把握しており、直近での対応準備も済ませてあったので

把握している旨と今後の予定についてお話ししました。

安心されたようでよかったです。

さて、実際にどの程度、学区のことを把握しているのか。

通学路上であれば、縁石の欠けからフェンスの傾き

木に生えているキノコの量まで把握しています。

私有地であったり私有財産であるため

すぐに手を出せない箇所もありますが、

優先順位を付けて、その都度対応しております。

なぜならば、学校は学区の「安全装置」であるべき

と、考えているからです。

そのため、本年度は地区の安全点検に力点を置いているのです。

例えば、今回話に出た歩道橋であれば、

安全点検を行った職員から、

このような報告書が届きます。

実際に目で見て、手で触って確認したものです。

地区巡視の際に、何か気がついたことがあれば

その場で保護者の方や地域の方に状況を聞いています。

でも、それでも「漏れ」や「落ち」があるでしょう。

そういうときに助かるのが、パトロール報告書や

今回のような保護者の方や地域の方からの情報提供です。

把握できていない箇所は、すぐに現認しにいきます。

必要であれば、関係機関にすぐに報告します。

手間も時間もかかりますが、

今後も安全第一で地区巡視を続けていきます。

えっ?何で木に生えているキノコが必要なのか?

実は、枯れ木の場合が多いのです。

先日も大量にキノコが付いている枯死した木があり

倒壊の危険を感じて市に通報したところです。

歩道橋の件ですが、11月中旬に工事が入るようです。

すでにお知らせ看板が付いたとの報告を受けました。

応急手当講習会(5・6年)

2校時・3校時に応急手当講習会がありました。

野田消防署の署員12名に御指導いただきました。

はじめに動画を見て事前学習をします。

年間約60万もの方が心臓停止で亡くなり、

学校でも年間約50件の事例があるそうです。

配付された訓練用キットを使用して実習です。

心臓マッサージを行う場面では、

腕の伸ばし方や押す強さを個別に教えてもらいました。

2分間連続で押下したのですが、かなり疲れたようです。

実際に救急車が到着するのが約8~9分とのことですので、

やはり、「人を集める」ことが大切になります。

AEDの使い方も体験しました。

パットを貼る位置を確認していきます。

電流が流れるときは、離れることも学びます。

実際に、そのような場に居合わせたとき、

体験しているかしていないかは、大きな差になるでしょう。

これも繰り返しの訓練が必要ですね。