今日の給食

9月6日の給食

今日の献立は、「麦ごはん 冷奴 豚キムチ炒め チンゲンサイのスープ 牛乳」でした。

今日は、豚キムチ炒めが出ました。豚肉には、ビタミンB1が多く含まれいて、疲れをとってくれる効果があり、スタミナがつきます。今日は、栃木県産のもやし・にらなどの野菜と一緒に炒め、韓国の漬け物であるキムチを使って、ピリ辛な味付けにしました。韓国の給食では、毎日のようにキムチが出るそうです。今日の給食では、児童のみなさんが食べやすいように辛さを控え目にして作っていただきました。

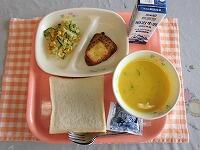

9月3日の給食

今日の献立は、「黒糖パン トマトソースハンバーグ ハムのグリーンサラダ コーンポタージュ 牛乳」でした。

牛乳をたっぷり使ったコーンポタージュが出ました。牛乳には、不足しがちなカルシウムがたくさん含まれています。カルシウムは、骨や歯をつくるもとになり、成長期であるみなさんの丈夫な体をつくるために欠かせないはたらきがあります。今日は少し肌寒い日でしたので、温かいポタージュがうれしかったです。

9月1日の給食

今日の献立は、「麦ごはん マーボー豆腐 春雨の中華あえ 桃 牛乳」でした。

麻婆豆腐にはたくさんの豆腐が使われています。豆腐は、豆乳ににがりという凝固剤を入れて固めて作ります。木綿豆腐は豆乳を固めた後に少し崩し、上澄み液を除いてから穴の開いた箱に布をしいて流し込んで固めます。そして圧力をかけて水分を出して固めます。そのため、しっかりとした豆腐になります。絹ごし豆腐は、直接箱に豆乳と凝固剤を入れてそのまま固めるので、表面がなめらかになります。給食では、木綿豆腐を使いました。

9月1日の給食

今日の献立は、「セルフおさかな丼 ほうれん草のサラダ 玉ねぎのみそ汁 牛乳」でした。

今日は、おさかな丼が出ました。さばを骨までやわらかく煮たものと、人参やごぼう、こんにゃくなどを炒めてごはんに合う味付けに調理したものをごはんにのせて食べました。さばは、日本で古くから食べられている代表的な魚です。さばには、たんぱく質がたくさん含まれていて、みなさんの体の中で、血液や筋肉をつくる大切な働きをしてくれます。また、さばのように背中が青い魚の脂は、血液をさらさらにしたり、脳の働きを活発にしてくれるなど体によいはたらきをしてくれます。

8月31日の給食

今日の献立は、「パインパン 冷やし中華 野菜肉団子 枝豆 牛乳」でした。

今日は、冷たい麺にいろいろな具材をのせて食べる、冷やし中華の献立でした。まだ暑い日が続いていますので、さっぱりとしたメニューがうれしいですね。冷やし中華という名前から、中華料理のような感じがしますが、昭和の初めの頃に仙台のラーメン屋さんが暑い夏でもさっぱり食べやすい麺料理ということで考えて作られた日本で生まれた料理です。麺にかけるたれには、酢が入っています。この酢には、食欲を高めたり、体の疲れをとってくれるはたらきがあります。

8月30日の給食

今日の献立は、「麦ごはん 夏野菜カレー 福神漬け いちごのゼリーあえ 牛乳」でした。

今日は、矢板市のおいしいお肉や野菜を使った「ともなりランチ」でした。今回は、矢板市産の和豚もち豚(ひき肉)となす・トマト・しいたけを使った夏野菜カレーが出ました。豚肉の生産者は、矢板市土屋の八木澤さん、なすは、矢板市乙畑の櫻井さんと矢板市豊田の関谷さん、トマトは、矢板市長井の揚石さん、しいたけは、矢板市安沢の渡邊さんです。今回も、給食を食べるみなさんのために、大切に育ててくださった食材を納品していただきました。新鮮な食材で作ったカレーはとても好評で、残さずきれいに食べる児童がたくさんいました。

7月20日の給食

今日の献立は、「ナン キーマカレー ひじきと豆のサラダ フルーツヨーグルトあえ 牛乳」でした。

みなさんに人気のカレーが出ました。今日は、インドで食べられているパンである「ナン」と一緒に食べました。ナンは、発酵させたパン生地を、薄く大きくのばして、タンドールという釜にはり付けて焼いたものです。給食のナンは、栃木県産の小麦粉を使っています。本場インドのカレーは小麦粉(ルウ)を使っていないので、とろみがついていないさらっとしたカレーです。給食のカレーは、ひき肉と細かく切った材料を炒めて作ったキーマカレーでした。今日もよく食べていました。

7月20日の給食

今日の献立は、「麦ごはん 和風おろしハンバーグ 梅かつおあえ 豆腐とわかめのみそ汁 牛乳」でした。

きのこには、いろいろな種類のものがあります。今日は、まいたけとたもぎだけというきのこを使ってハンバーグのソースに入れました。きのこには、ビタミン、ミネラル、食物繊維が多く含まれています。その他に、骨を丈夫にする手助けをするビタミンDも含まれています。

7月16日の給食

今日の献立は、「ジャージャー麺 バンバンジーサラダ 冷凍みかん 牛乳」でした。

ジャージャー麺は、中国北部で食べられている家庭料理の一つです。本場のジャージャー麺は甘みがなく辛みが強いのが特徴です。ひき肉とこまかく切ったタケノコや椎茸を豆板醤で炒めて肉味噌を作り、麺の上にのせて混ぜて食べます。ジャージャー麺は、強い火で肉と野菜を炒めるので‘ジャージャー麺’と呼ばれるようになったそうです。給食では、辛さを控え目にした肉味噌にゆでた中華麺を混ぜながらいただきました。

7月15日の給食

今日の献立は、「麦ごはん かつおフライ 切干大根の煮物 ビルマ汁 牛乳」でした。

給食では、とちぎ給食めぐりとして、各地域で出している給食をとり入れています。今日は、益子町の給食メニュー、ビルマ汁うどんをとり入れました。ビルマ汁とは、益子町田町の「もおかやさん」というところで、60年以上も前から作り続けられている家庭料理です。もおかやさんの店主、飯塚さんのお父さんが、太平洋戦争でビルマ(現在のミャンマー)に出征し、現地で食べたスープが忘れられず、日本に帰国後に再現して地域に広めた夏野菜をたっぷり使ったスープです。今回は、このビルマ汁を給食用にアレンジしました。

7月14日の給食

今日の献立は、「麦ごはん チンジャオロース てんぐにらまんじゅう かんぴょうの中華スープ 牛乳」でした。

今日は、矢板市のおいしいお肉や野菜を使った「ともなりランチ」でした。今回は、矢板市産の豚肉としいたけを使ったチンジャオロース、矢板市産トマトとなすを使ったかんぴょうの中華スープが出ました。どの食材も愛情をこめて大切に育ててくださいました。新鮮な食材で作った給食は一段とおいしく感じられました。

7月13日の給食

今日の献立は、「セルフサンド(かぼちゃひき肉フライ) ハムチーズサラダ サマーシチュー 牛乳」でした。

かぼちゃが収穫される季節はいつだと思いますか?10月のハロウインや12月の冬至に、話題に出る野菜なので、秋から冬の季節の野菜だと思われがちですが、7月から8月に収穫される夏の野菜です。かぼちゃはカロテンを豊富に含んでいますので、鼻やのどの粘膜を丈夫にしたり、風邪予防にも役立ちます。また、体を温める効果もありますので、風邪をひいた時の体力回復にも役立ちます。今日は、かぼちゃとひき肉を使ってフライにしたものをパンにはさんで食べました。

7月12日の給食

今日の献立は、「ガパオライス 肉団子の春雨スープ 杏仁フルーツ 牛乳」でした。

給食で初めてガパオライスが出ました。ガパオライスは、ひき肉や野菜などを炒めた具をごはんにのせて食べるタイ料理です。ガパオとは、ハーブの名前で、バジルのことをいいます。本場タイでは、オイスターソースやナンプラー、バジルなどを使って味付けします。このオイスターソースやナンプラーはタイ料理に欠かせない調味料です。

給食では、調理員さんたちが豚ひき肉と玉ねぎ、にんじん、ピーマンを使ってみなさんが食べやすいように作ってくださいました。

7月9日の給食

今日の献立は、「スラッピージョー グリーンサラダ 夏野菜のスープ フローズンヨーグルト 牛乳」でした。

グリーンサラダにはアスパラガスが使われていました。アスパラガスは、 5 月から 7 月が旬の野菜です。今日は緑色の「グリーンアスパラガス」を使っていましたが、色違いで「ホワイトアスパラガス」もあります。育て方が違うために色が違っているのです。グリーンアスパラガスは、日に当てて育てますが、ホワイトアスパラガスは、土に埋めて作ります。日に当たって育てられたグリーンアスパラガスには、カロテンが豊富に含まれています。

7月8日の給食

今日の献立は、「麦ごはん いわしのマーマレード煮 ゴーヤチャンプル なすのみそ汁 牛乳」でした。

沖縄の料理、ゴーヤチャンプルが出ました。ゴーヤチャンプルは、沖縄県の方言で「ごちゃ混ぜ」という意味があります。ゴーヤは、ビタミンCが多く 、レモンの1.5倍も含まれています。ビタミンCは、疲れをとってくれるはたらきがあります。ゴーヤには、独特の苦みがありますが、胃腸を刺激して丈夫にしたり、汗を出す働きがあります。ゴーヤを食べると、夏バテしないといわれています。豚肉や豆腐などと一緒に炒めた 「ゴーヤチャンプル」は、夏のスタミナ料理です。

7月7日の給食

今日の献立は、「わかめごはん 星のコロッケ 短冊サラダ そうめん汁 七夕ゼリー 牛乳」でした。

今日は七夕です。七夕にはそうめんを食べる風習があります。そうめんを天の川に見立てたり、おり姫の織糸に見立てたようです。給食では、温かい汁にそうめんを入れたり、星形の食材、オクラやナルト・チーズや人参・コロッケを取り入れたり、短冊の形に材料を切ったりと、目でも楽しめる献立でした。

7月6日の給食

今日の献立は、「食パン ブルーベリージャム チキンのチーズ焼き コーンサラダ かぼちゃのポタージュ 牛乳」でした。

かぼちゃのポタージュが出ました。ポタージュは、フランス料理です。フランス語で「鍋に入ったもの」、「スープ」を意味します。とろみがある濃いスープのことをポタージュと呼ぶようになりました。今日は、かぼちゃをたくさん使ったポタージュです。かぼちゃは冬のイメージがあるかもしれませんが、夏の野菜です。かぼちゃは緑黄色野菜で栄養が豊富に含まれています。

7月5日の給食について

今日の献立は、「麦ごはん 夏野菜カレー コロコロサラダ パイナップル 牛乳」でした。

夏野菜をたくさん使ったカレーが出ました。夏野菜とは夏においしく食べることができる野菜のことをいいます。夏野菜には、水分やカリウムがたっぷり含まれていますので、体にこもった熱を、体の中から冷やしてくれます。生で食べられるものが多く、夏に不足しがちな栄養素を簡単に補給できるのが夏野菜のいいところです。今日は、かぼちゃやピーマン・なす・枝豆などを取り入れました。

7月2日の給食

今日の献立は、「米粉パン セルフ冷やしサラダうどん えびいかかきあげ 牛乳」

栃木県では、米粉用のお米も生産しています。給食に出る米粉パンは、米粉と小麦粉から抽出したグルテンというものを使って作られたパンです。通常の小麦粉で作ったパンに比べると、独特のもちもちとした食感と、ほのかなお米の甘みがあるのが特徴的です。

7月1日の給食

今日の献立は、「セルフキムたくごはん 焼売 わかめの中華スープ 牛乳」でした。

キムたくごはんは、長野県の栄養士の先生が考えた料理です。この料理は、材料にキムチとたくあんを使っていることから、この名前がつきました。キムチを使っていますが、豚肉を加えて、みなさんが食べやすいように、辛さを控えて作りました。ごはんがすすむメニューでしたので、今日もよく食べていました。

6月30日の給食

今日の献立は、「ごはん ハッシュドポーク こんにゃくサラダ ヨーグルト 牛乳」でした。

こんにゃくの中に含まれている「マンナン」という食物繊維が注目されています。この「マンナン」はお腹の中の悪い菌を取り込んで、腸内をきれいにしてくれることがわかってきました。また、余分なコレステロールを体の外に出す働きもあります。つまり、こんにゃくはお腹の中のお掃除をしてくれます。今日の給食では、サラダの中に入っていました。

6月29日の給食

今日の献立は、「セルフホッドック コールスローサラダ クラムチャウダー 牛乳」でした。

切りこみの入ったコッペパンにフランクフルトをはさんでホットドックを作って食べました。ホットドックという料理の名前は、熱いソーセージのことをホットドックと言ったことからきているようで、焼きたてのソーセージを持ち運びするために、パンにはさんだことからこの名前が付いたそうです。今日の給食もよく食べていました。

6月28日の給食

今日の献立は、「ごはん ぶりの照り焼き 塩昆布あえ 巻き狩り汁 牛乳」でした。

那須塩原市の給食レシピ「巻き狩り汁」をとり入れました。鎌倉幕府を開いた源頼朝が、自らの勢力を天下に知らしめるため、広大な那須野が原(那須塩原市)を中心に大規模な狩りを催しました。この狩りは那須野巻狩と呼ばれ、後世に伝えられています。当時の料理を想像しながら現代風にしたのが、黒磯巻き狩り鍋で、それを給食用にアレンジしたのが、今日の汁物「巻き狩り汁」です。

6月25日の給食

今日の献立は、「パンプキンパン トマトミートオムレツ コーンサラダ 小松菜和風パスタ 牛乳」でした。

今日は、矢板高校の生徒が考えた小松菜を使ったパスタ料理が出ました。小松菜は、東京都と小松川地区で作られたことから、「小松菜」という名前が付いたそうです。小松菜は緑がこい野菜の1つで、ビタミン類や、カルシウム、鉄分などが含まれている、栄養価の高い野菜です。今日は栄養たっぷりの「小松菜」をたっぷり使って、和風のスパゲティにしました。食べやすい味付けだったので、みなさんよく食べていました。完食した人がたくさんいました。

6月24日の給食

今日の献立は、「ごはん 鮎の甘露煮 たくあんあえ ピリ辛肉じゃが 牛乳」でした。

今日は、栃木県産の鮎をとり入れた給食でした。栃木県の魚消費拡大のため、今回の鮎は、無償で提供していただきました。栃木県には、那珂川、鬼怒川、渡良瀬川などきれいな川がたくさんあり、良質な水が豊富です。鮎はとてもデリケートな魚ですが、この恵まれた水環境によって、鮎の漁獲量は全国で第3位となっています。鮎にはたんぱく質やカルシウム、ミネラルが豊富に含まれ栄養価の高い食品です。鮎の甘露煮は、骨までやわらかくなっていましたので、頭からしっぽまで丸ごと食べられました。

6月23日の給食

今日の献立は、「麦ごはん うま塩ねぎまんじゅう ホイコーロー ねぎとしょうがのスタミナスープ 牛乳」でした。

今日は、矢板市土屋の八木沢牧場で大切に育てられた「豚肉」と、キャベツ・人参・ピーマンを一緒に炒めたホイコーローが出ました。ごはんがすすむ味付けでしたので、みんさんよく食べていました。豚肉には、たんぱく質や脂質はもちろんのこと、ビタミンB1が多く含まれています。ビタミンB1は疲労回復の効果が期待できます。

6月22日の給食

今日の献立は、「はちみつパン ミートグラタン 花野菜サラダ 桃 牛乳」でした。

調理場手作りのグラタンが出ました。グラタンで おいしいのは焦げ目です。ほどよく焼き色がつくまでオーブンで焼きました。グラタンにはいろいろな種類があります。今日は、ホワイトソースの上に、ミートソースをのせて二層にしたグラタンでした。今日は食べやすいメニューだったようで完食する人がたくさんいました。

6月21日の給食

今日の献立は、「麦ごはん 鶏肉のレモン煮 ほうれん草のごまあえ にらたま汁 わかめふりかけ 牛乳」でした。

野菜は、体の中で大切な働きをする食べ物です。野菜には、ビタミンCがたくさん含まれていて、かぜなどをひきにくくしてくれます。また、食物繊維も多く含まれていて、お腹の掃除をしてくれます。今日の給食では、ほうれん草やキャベツ・にら・玉ねぎなどの野菜を使いました。

6月18日の給食

今日の献立は、「米粉パン とちおとめジャム 豚肉コロッケ 切干大根のサラダ 煮込みうどん 牛乳」でした。

地産地消献立週間最終日の今日は、栃木県産のお米の粉で作ったもちもち食感のパンやとちおとめで作ったジャム、栃木県産の小麦で作ったうどん、他にも県産の牛乳・豚肉・きゅうり・ほうれんそうなどを使った献立でした。特に煮込みうどんが人気で、みなさんよく食べていました。

6月17日の給食

今日の献立は、「栃木和牛の牛丼 のり酢あえ ゆばのみそ汁 牛乳」でした。

今日は、ともなりランチです。矢板市豊田で収穫されたきゅうりとしいたけ、矢板市成田で生産された牛肉をとり入れています。このほかにも、栃木県産のお米や牛乳・豆腐・牛肉・ゆば・みそ・ほうれんそうなどを使っています。

6月16日の給食

今日の献立は、「ごはん キーマカレー かんぴょうサラダ いちごヨーグルトあえ 牛乳」でした。

今週は、地産地消献立を実施しています。今日は、栃木県産のお米や豚肉・ヨーグルト・かぼちゃ・かんぴょう・きゅうり・ズッキーニ・いちごなどを使いました。中でもお米ときゅうりについては矢板市産のものです。今日もよく食べていました。

6月15日の給食

今日の献立は、「県産小麦バターロール あっぷるソースハンバーグ ほうれん草のサラダ 豆のポタージュ 県民の日デザート 牛乳」でした。

6月15日は県民の日です。矢板市のりんごや栃木県産の牛乳や豚肉・ほうれんそう・もやし・いちご・たまねぎ・小麦粉を使った献立でした。栃木の食材をたっぷり使った給食をみなさんおいしそうに食べていました。

6月14日の給食

今日の献立は、「とちぎ飯 だし巻き卵 なめこと豆腐のみそ汁 牛乳」でした。

6月14日から6月18日は、地産地消献立週間です。栃木県で作られた食べものをたくさん使った献立になっています。地産地消とは、地元でとれた農産物を地元でおいしく食べることをいいます。今日は、栃木県でとれた、お米や牛乳・豚肉・大豆・卵・豆腐・ほうれんそう・かんぴょう・なめこなどを使いました。

6月11日(金)の給食

今日の献立は、「みそラーメン もやしとわかめのあえもの 原宿ドック 牛乳」でした。

今日は、みそラーメンが出ました。みそは,大豆にこうじや塩を混ぜて発酵させた日本の伝統的な調味料です。地方によって材料や 塩加減が違い,日本各地にその地方独特のみそがあります。おかずが豊富になった今では,みそは調味料と思われていますが,江戸時代では、大切なたんぱく源のおかずとされていました。給食では、麺がのびないように、スープと麺を別々に出しています。肉や野菜などの具がたっぷり入ったみそラーメンスープに中華めんを入れながら食べました。。

6月10日の給食

今日の献立は、「麦ごはん いかの天ぷら キャベツの甘酢あえ すいとん汁 牛乳」でした。

6月4日から6月10日は、歯と口の健康週間です。給食では、丈夫な歯を作るために、いかやごぼう・大根などの食品をとり入れたかみかみ献立になっています。よくかんで食べると、虫歯を予防してくれたり、食べすぎるのを防いでくれたりします。また、かむことによって脳の働きがよくなる、消化吸収がよくなるなど体によいはたらきをしてくれます。日頃から、よくかんで食べる習慣を身に付けましょう。

6月9日の給食

今日の献立は、「セルフ三色丼(麦ごはん 肉そぼろ 炒り卵 ごまあえ) 豆乳仕立ての野菜汁」でした。

6月4日から6月10日は、歯と口の健康週間です。この期間は、丈夫な歯を作るための食品を使ったかみかみ献立をとり入れています。今日は、豆乳仕立ての野菜汁にごぼうなどの根菜類を使い、かむことを意識できるようにしました。よくかんで食べると脳の働きがよくなると言われています。日頃からよくかんで食べる習慣を身につけ、運動や勉強を頑張りましょう。

6月8日の給食

今日の献立は、「ココア揚げパン ハムステーキ ツナサラダ ABCスープ 牛乳」でした。

6月4日から6月10日は、歯と口の健康週間です。給食では、丈夫な歯を作るための食品をとり入れたかみかみ献立を実施しています。よくかんで食べると、消化吸収がよくなります。よくかむことで、だ液がたくさん出て、小さくかみくだいた食べ物とまざり、消化吸収しやすくしてくれます。食事の時には、よくかむことを意識して食べるようにしましょう。

6月7日の給食

今日の献立は、「ごはん 鶏のねぎみそ焼き じゃこあえ 玉ねぎのみそ汁 牛乳」でした。

6月4日から6月10日は、歯と口の健康週間です。この期間は、給食で、丈夫な歯を作るための食品を使ったかみかみ献立をとり入れています。今日は、鶏肉や切干大根などのかみごたえのある食べ物や、歯を丈夫にする栄養カルシウムたっぷりのちりめんじゃこをとり入れました。よくかんで食べると、脳が「おなかがいっぱい」と感じるようになっていて、食べすぎるのを防ぐことができます。

6月4日の給食

今日の献立は、「アーモンドトースト かむかむ海藻サラダ ギョーザスープ カムカムゼリー 牛乳」でした。

6月4日から6月10日は、歯と口の健康週間です。この期間の給食は、丈夫な歯を作るための食品をとり入れたかみかみ献立を実施します。今日は 丈夫な歯を作るための栄養であるカルシウムがたくさん含まれている「チーズ」やかみごたえがある海藻やアーモンド、切干大根、たけのこ、枝豆などをとり入れました。歯は、一生使う大切なものです。将来、健康的な生活が送ることが出来るように、日頃から、かむことを意識して食べるようにしましょう。

6月3日の給食

今日の献立は、「ごはん クロムツの塩焼き 春雨サラダ 鶏だんご汁 牛乳」でした。

クロムツは、味が上品でとても美味しく、獲れる量が少ないため高い値段がつく高級な魚と言われています。今日は、クロムツを使って、シンプルに塩焼きにしました。魚には、成長期の体作りに欠かせない、質のよいたんぱく質やビタミンなどの他に、脂もたくさん含まれています。魚の脂は体によい働きをしてくれ、病気にかかるのを防いでくれます。

6月2日の給食

今日の献立は、「麦ごはん 麻婆豆腐 小松j菜のナムル フルーツ杏仁 牛乳」でした。

にらは、全国1・2位の生産量を誇る栃木県を代表する野菜です。にら特有のにおいのもとは、「硫化アリル」といい、疲労防止・疲労回復の働きをしてくれます。今日はマーボー豆腐に栃木県産のにらをたっぷりと使いました。

6月1日の給食

今日の献立は、「ミルクパン ミニオムレツ ごぼうサラダ 焼きそば 牛乳」でした。

6月1日は、「牛乳の日」です。牛乳への関心を高めることなどを目的としているそうです。今日は、牛乳の日にちなんで牛乳が入ったミルクパンが出ました。牛乳には、骨や歯をつくる栄養素であるカルシウムがたくさん含まれています。

5月31日の給食

今日の献立は、「セルフゆば丼 ギョーザの甘酢あんかけ かんぴょうの中華スープ 牛乳」でした。

とちぎ給食めぐりとして、「学校給食レシピ集」より、市貝町で人気の献立をとり入れました。栃木県の特産物「かんぴょう」や、日光市で有名な「ゆば」」などを使ったメニューでした。かんぴょうは、ユウガオの実の果肉を細長くむいて干したもので生産量が全国第一位です。かんぴょうには、カルシウムと食物繊維が豊富に含まれています。今日は、スープに入れました。

5月28日の給食

今日の献立は、「はちみつパン てんぐにらまんじゅう チーズ入りひじきのナムル 山菜うどん 牛乳」でした。

春から初夏にかけて、山菜がおいしい季節です。春に食べられる山菜には、ぜんまいやわらび、こごみ、ふきのとう、ふき、タラの芽などがあります。今日は、わらび・みずな・えのきたけ・山うど・なめこ・たけのこなどをとりいれた山菜うどんでした。

5月26日の給食

今日の献立は、「ごはん モロの揚げ煮 たくあんの即席漬け 根菜のごま汁 牛乳」でした。

モロは、宮城県でとれるもおかさめという魚です。身はやわらかく、魚特有の臭みも少ないのでとても食べやすいです。また、小さな骨がほとんどないので安心して食べることができます。今日は、モロの切り身に、片栗粉をつけて油で揚げて、しょうゆとみりんなどで作った特製のたれに漬け込んで作りました。

5月25日の給食

今日の献立は、「セルフフルーツクリームサンド ミートボールのトマト煮 野菜のマリネ 牛乳」でした。

にんじんは、給食で毎日出てくる野菜です。にんじんのオレンジ色がきれいで料理をおいしそうに見せてくれます。

にんじんには、カロテンという栄養素がたくさん含まれています。カロテンは体の中に入るとビタミンAに変わります。ビタミンAは鼻やのどの粘膜を強くして病気にかかりにくい体にしてくれます。今日は、にんじんの切り方を変えて野菜のマリネとミートボールのトマト煮に使いました。

5月24日の給食

今日の献立は、「きんぴら風あんかけ丼 れんこんサラダ なめこ汁 牛乳」でした。

給食では、矢板高等学校の栄養食物科の生徒のみなさんが作成した「チーム 道の駅レシピ集」を参考に、児童のみなさんに喜ばれる献立を、給食用にアレンジしてとり入れています。今日は、ごはんにかけて食べる「きんぴら風あんかけ丼」とり入れました。豚肉とごぼう、人参などの野菜を炒めてあんかけ風にしました。野菜をたくさん使っていますが食べやすい味付けでしたので、みなさんよく食べていました。

5月21日の給食

今日の献立は、「米粉パン ポークビーンズ かんぴょうサラダ フルーツゼリーあえ 牛乳」でした。

今日の給食のデザートは、アセロラゼリーとフルーツ缶を一緒にあえたものでした。アセロラには、ビタミンCがたっぷり含まれています。ビタミンCは、病気から体を守ってくれるはたらきがあります。

5月20日の給食

今日の献立は、「ごはん いわしのごまみそ煮 野菜のおかかあえ 沢煮椀 牛乳」でした。

今日の汁ものは沢煮椀といいます。沢煮椀の「沢」という漢字は、沢山(たくさん)という意味があります。豚肉と千切りにしたたけのこなどの野菜をたくさん使って、あっさりした味付けにした汁物です。いろいろな食材の香りや歯ごたえが楽しめる料理です。

5月19日の給食

今日の献立は、「ごはん 豚肉のしょうが炒め 塩昆布の即席漬け かんぴょうのみそ汁 牛乳」でした。

今年度は、毎月1回、「道の駅やいた」の野菜をとり入れたともなりランチ給食が登場します。さらに、矢板市産のおいしいお肉をぜいたくに使った特別メニューも登場しますので楽しみにしていてください。ともなりランチ給食は、今月からスタートします。第1回目の今日は、矢板市産のアスパラガスときゅうり、ねぎをとり入れました。アスパラガスは豚肉のしょうが炒めに、きゅうりは塩昆布の即席漬けに、ねぎはかんぴょうのみそ汁に使いました。

5月18日の給食

今日の献立は、「食パン クリーム ハニーマスタードチキン グリーンサラダ ベーコンとポテトのスープ 牛乳」でした。

今日は、じゃがいもたっぷりのスープが出ました。じゃがいもには、果物と同じくらいビタミンCが豊富に含まれています。ビタミンCは、体の抵抗力を高め、 風邪などの病気から体を守ってくれます。

5月17日の給食

今日の献立は、「わかめごはん カレーコロッケ 磯あえ ピリ辛みそ汁 牛乳」でした。

人気のわかめごはんが出ました。わかめは海藻の仲間です。海藻は、食物繊維がたくさん含まれていますので、お腹の中をきれいに掃除してくれるはたらきがあります。食物繊維の他にも、カルシウム、マグネシウムなどの栄養が含まれています。今日もよく食べていました。

5月14日の給食

今日の献立は、「ミートソーススパゲティ イタリアンサラダ タマゴドーナツ 牛乳」でした。

ミートソースは、日本でなじみのあるスパゲティ料理の1つです。本場イタリアでは、ボロネーゼという料理で知られてます。給食では、ひき肉と玉ねぎや人参などの野菜を炒めて調味料を入れてミートソースを作りました。ゆでたスパゲティに、じっくり煮込んだミートソースをかけてからめながらいただきました。今日もよく食べていました。

5月13日の給食

今日の献立は、「麦ごはん あじの塩焼き ほうれん草のごまあえ 豚汁 牛乳」でした。

あじという魚は、今の時期から夏に向けて多くとれる、青魚です。あじは魚の中でも、とてもおいしく味がよいというところから「あじ」と言われるようになったそうです。

5月12日の給食

今日の献立は、「ごはん チキンカレー ツナとひじきのサラダ ヨーグルト 牛乳」でした。

ひじきは、海藻の仲間です。海藻の仲間には、ひじきの他に、わかめや昆布、のりなどがあります。海藻は栄養価の高い食品です。その中でも、特にひじきは、カルシウムが豊富に含まれていますので、骨や歯を丈夫にしたり、イライラを抑えてくれるはたらきがあります。また、鉄分も多く含んでいますので、貧血も予防してくれます。今日は、ツナやいろいろな野菜と一緒にあえた彩りのよいサラダにしました。

5月11日の給食

今日の献立は、「黒糖パン スペイン風オムレツ アスパラサラダ ミネストローネ 牛乳」でした。

アスパラガスは、春から夏にかけて、細いたけのこのように地面を押しのけて次々と生えてきます。根に細い芋のような貯蔵根があって、それに蓄えた栄養でひとつの株から若い芽が何本も出てきます。今日は、新鮮なアスパラガスやコーン、人参などを使って彩のよいサラダにしました。

5月10日の給食

今日の献立は、「セルフビビンバ ねぎとしょうがのスープ 牛乳」でした。

ビビンバは、韓国料理のひとつで、韓国の混ぜごはんのことをいいます。給食では、細かく切った豚肉をニンニク・しょうがと一緒に炒めて、調味料で味をつけ、一味唐辛子で少しだけ辛味を出しました。また、もやしとほうれん草で作ったナムルも出ています。麦ごはんに、炒めた肉とナムルをのせて混ぜながらいただきました。

5月7日の給食

今日の献立は、「コッペパン いちごジャム チキンのオーブン焼き シーザーサラダ 白菜とベーコンのスープ 牛乳」でした。

キャベツの名前は、英語の「キャベジン」からきたもので、「頭の形をした野菜」という意味があります。ヨーロッパ原産のキャベツは、古代ギリシャ、ローマの時代から食べられていた、最も古くから食べられている野菜のひとつです。今日は、シーザーサラダにキャベツを使いました。今の時期のキャベツは春キャベツといって、春にしかとれない、葉の巻き方がゆるい、内部まで黄緑色の、やわらかくておいしいキャベツです。

5月6日の給食

今日の献立は、「セルフたけのこごはん 厚焼き卵 大根のみそ汁 牛乳」です。

春を代表する食べ物「たけのこ」は、成長がとても早く、土から顔を出してから10日ほどで竹になってしまいます。たけのこは、あっという間に竹になってしまうことから、竹冠に旬という字を合わせた漢字「筍」が使われています。たけのこのおいしい時期は、4月から5月ごろで、今がちょうどその時期にあたることから、今月の給食にたけのこ料理がたくさん登場します。今日は、たけのこご飯の具をごはんに混ぜていただきました。

4月30日の給食

今日の献立は、「バターロール トマトオムレツ 小松菜のごまじゃこサラダ マカロニのクリーム煮 牛乳」でした。

給食では、矢板高校の生徒が作成した「レシピ集」から、児童のみなさんに喜ばれる献立を、給食用にアレンジしてとり入れています。今日の給食では、このレシピ集から、小松菜をたくさん使った、「ごまじゃこサラダ」をとり入れました。このサラダには、小魚のちりめんじゃこも入っていますのでカルシウムがたっぷりとれます。カルシウムは、丈夫な骨や歯をつくるはたらきをしてくれます。今日は、矢板市安沢地区で生産されたアスパラガスもサラダにとり入れました。

4月28日の給食

今日の献立は、「ごはん さわらの照り焼き 磯あえ 豆乳仕立ての野菜汁 牛乳」でした。

今日の焼き魚に使われている魚は、さわらです。さわらを漢字で書くと、魚へんに春と書きます。この鰆という漢字は、春先にたくさん収穫できることを表しています。今日は、ごはんに合うように、しょうゆをベースにした調味料に漬け込んで、照り焼きにしました。

4月27日の給食

今日の献立は、「アップルパン 春巻 バンバンジーサラダ チャンポン麺 牛乳」でした。

チャンポン麺は、長崎県の郷土料理です。中華スープをベースとした、豚肉や魚介類、野菜などをたくさん入れた具だくさんの麺料理です。明治時代の中頃、中国から日本に来ていた留学生のために、安くておいしいものなはいかと考え出されて作られるようになりました。チャンポンは「いろいろまぜる」という意味があります。いろいろな材料を使って混ぜて作られることからこの名前がついたそうです。

4月26日の給食

今日の献立は、「ごはん 豚にらもやし炒め ほうれん草のツナあえ 根菜のごま汁 牛乳」でした。

とちぎ給食めぐりとして、各地域で実施している給食のメニューをとり入れています。今日は、さくら市で人気のあるメニューをとり入れました。さくら市の特産物である、にらともやしを使ってさくら市で育てられた豚肉と一緒に炒めました。豚肉にはビタミンB1が多く含まれています。にらに含まれているアリシンは、体を動かすエネルギーを作るはたらきのあるビタミンB1の吸収を高めてくれるので、疲労回復に効果的です。

4月23日の給食

今日の献立は、「コッペパン チョコクリーム 鶏のから揚げ 切干大根のサラダ 野菜のポトフ 牛乳」です。

ポトフはフランスの家庭料理のひとつで、「火にかけた鍋」という意味があります。鶏肉や牛肉、ソーセージなどの肉類と、かぶ、にんじん、セロリ、じゃがいもなどの野菜を、長い時間をかけて鍋で煮込んだ料理です。給食では、ミニウインナーや、にんじん、キャベツ、ブロッコリー、じゃがいもなどの食材が入っています。

4月22日の給食

今日の献立は、「豚のねぎ塩丼 春雨の中華あえ 豆腐とにらのスープ 牛乳」でした。

今日は、豚肉料理が出ました。栃木県産の豚肉をたくさん使用しています。ねぎやもやしと一緒に炒めてレモンを使ってさっぱりとした味付けにしました。豚肉には,牛肉や鶏肉に比べて、ビタミンB1がたくさん含まれています。ビタミンB1には疲れをとってくれるはたらきがあります。豚肉をしっかり食べて元気に活動しましょう。

4月21日の給食

今日の献立は、「ごはん さばのみそ煮 塩昆布の即席漬け けんちん汁 牛乳」でした。

今日はさばのみそ煮が出ました。今日はノルウェー産のあぶらがのったさばを使っています。栃木県産のみそを使って、骨まで食べられるようにやわらかく煮て、ごはんに合う味付けにしました。さばは、青魚の王様と言われるほど栄養価が高い魚です。青魚の脂は体にとてもよく、血液をきれいにしたり、脳のはたらきをよくしてくれます。

4月20日の給食

今日の献立は、「黒糖パン オムレツ ほうれん草のサラダ ナポリタンスパゲティ 牛乳」でした。

オムレツは、卵の代表的な料理のひとつです。卵には、血や筋肉や骨を作るはたらきをするたんぱく質が、たくさん含まれています。たんぱく質の他にも成長するために必要な栄養素がバランスよく含まれています。

4月19日の給食

今日の献立は、「ごはん 和風おろしハンバーグ ポテトサラダ 小松菜のみそ汁 牛乳」でした。

みなさんに人気のハンバーグが出ました。ハンバーグは、ドイツで生まれた料理です。名前の由来は、ドイツの「ハンブルグ」という町の名前からきています。ハンバーグは、ハンブルグから船に乗って、アメリカに向かう人たちによって広まった料理と言われています。今回は、焼いたハンバーグに大根おろしで作ったおろしソースをかけました。

4月16日の給食

今日の献立は、「セルフフィッシュバーガー 白いんげん豆のポタージュ 牛乳」でした。

今日は、白いんげん豆のポタージュが出ました。ポタージュは、フランス料理で、汁物のことを言います。今日のポタージュは、白いんげん豆と牛乳・野菜などがたっぷり入っていますので、栄養満点な料理です。家庭の食事の中で、不足しがちな食品の一つに豆類があります。給食では、不足しやすい食品や栄養を積極的に取り入れるように工夫しています。豆類は、たんぱく質や脂質・鉄分・ビタミン類・食物繊維がバランスよく含まれているすばらしい食品です。

4月15日の給食

今日の献立は、「麦ごはん ポークカレー 福神漬け フルーツヨーグルトあえ 牛乳」でした。

カレーは、インド料理で、いろいろな香辛料を混ぜ合わせて作った煮込み料理です。日本には、明治時代にイギリス経由で伝わりました。それ以降は、カレーライス、またはライスカレーと呼ばれるようになり、日本独自の料理として広まっていきました。日本は、インドの次に、カレーをたくさん食べる国と言われています。今日は、豚肉を使ったポークカレーです。1年生もよく食べていました。

4月14日の給食

今日の献立は、「ごはん マーボー豆腐 ショーロンポー もやしのナムル 牛乳」でした。

今日は、マーボー豆腐が出ました。マーボー豆腐は、中国料理のひとつです。中国料理の中でも四川料理と呼ばれています。マーボー豆腐は、マーラー豆腐とも言われ、マーは山椒で舌がピリピリする、ラーは唐辛子の辛さという意味です。畑の肉と呼ばれる栄養満点の豆腐をたくさん使って、豚肉やねぎ・にら・人参・しいたけなどと一緒に炒めて作りました。給食は小学生のみなさんが食べるので、辛さを控えめにしました。

4月13日の給食

今日の献立は、「はちみつパン フランクフルト コールスローサラダ 野菜シチュー さくらゼリー 牛乳」でした。

今日から、1年生の給食がスタートしました。全部の学年がそろって給食を食べるのは今日が初めてとなります。今日の給食は、入学と進級のお祝い献立で、みなさんに人気がある料理を組み合わせました。お祝いのデザートとして、さくらの形をしたかわいらしいゼリーもとり入れました。

4月12日の給食

今日の献立は、「セルフ三色丼 じゃがいものみそ汁 牛乳」でした。

今日は、みなさんに人気の三色丼が出ました。今回は、肉そぼろの茶色と、炒り卵の黄色、ほうれん草のごまあえの緑の三色です。ごはんに上手に盛り付けていただきました。肉や卵には、体を作るたんぱく質がたくさん含まれていて、成長期のみなさんに大切なはたらきをしてくれます。ほうれん草は、ビタミンやミネラルが豊富で、特に鉄分が多く含まれていますので貧血予防になります。

4月9日の給食

今日の献立は、「ミルクパン 野菜肉団子 こんにゃくサラダ 焼きそば 牛乳」でした。

今日から給食がスタートしました。焼きそばは、中国語で炒麺(チャオメン)と言います。中国では塩やしょうゆ、オイスターソースなどで味をつけます。ソースで味をつける焼きそばは、日本独自で考えられた料理です。給食の焼きそばには、豚肉やいか、人参、キャベツ、もやし、青のりなどが入っています。給食はたくさんの量をつくりますので、野菜などのうまみが焼きそばをさらにおいしくしてくれます。

3月23日の給食

今日の献立は、「コッペパン チョコクリーム 厚焼き卵 ひじきとツナのサラダ 煮込みうどん 牛乳」でした。

今年度最後の給食でした。この1年間、いろいろな給食が出てきました。みなさんは、どんなメニューが好きでしたか?苦手な食べ物が出てきた時も、頑張ってたべることができましたか?新しい学年で迎えた4月から1年が過ぎようとしています。みなさんは、この1年間で、心も体も成長しましたね。食事は丈夫な体をつくるためにとても大切なものです。これからも、栄養のバランスのとれた食事を心がけてください。今年度最後の給食もみなさんしっかり食べていました。

3月22日の給食

今日の献立は、「ごはん 餃子のねぎソースかけ 小松菜ナムル 中華風にらたまスープ 牛乳」でした。

給食では、矢板高校の生徒が作成した「レシピ集」から、児童のみなさんに喜ばれる献立を、給食用にアレンジしてとり入れていきます。今日の給食では、このレシピ集から、中華風にらたまスープをとり入れました。にらはカロテンや、ビタミンが豊富な色のこい野菜です。独特のにおいがあるのが特徴です。にらは、一度刈り取ってもまた新しい葉が伸びてくるので一年に何度も収穫することができます。

3月17日の給食

今日の献立は、「ごはん 鶏のから揚げ 菜の花のごまあえ すまし汁 さけぱっぱ セレクトデザート 牛乳」でした。

今日は、6年生の卒業お祝い献立です。みなさんが大好きな鶏の唐揚げや、季節の野菜「菜の花」を使ったあえもの、うずらたまごとさくらの形のかまぼこを入れたすまし汁、お祝いセレクトデザートの組み合わせです。セレクトデザートは、旬のいちごを使った3種類のデザートの中から事前に選んでもらいました。1番人気はいちごのケーキでした。みなさんは何を選びましたか?6年生にとっては小学校最後の給食となりました。

3月17日の給食

今日の献立は、「キムたくごはん 中華あえ 茎わかめのスープ 牛乳」でした。

今日は海藻の仲間、「茎わかめ」を取り入れた献立です。茎わかめはわかめの芯の部分で、コリコリとした食感が特徴です。エネルギーがほとんどなく、ビタミンやミネラル、食物繊維が豊富に含まれていますので、美容と健康によい食品です。今日は、スープの中に茎わかめをたくさん入れて中華風の味付けにしました。

3月16日の給食

今日の献立は、「シュガートースト 鮭のソテー 花野菜のサラダ 野菜のポトフ ヨーグルト牛乳」でした。

今日の給食は、矢板小学校の6年2組が考えた献立でした。昨年の12月、6年生は家庭科で、栄養のバランスを考えた給食の献立作りをグループごとに行いました。その中で、クラスを代表して、今日の給食の内容の献立を考えたものが選ばれました。この献立のおすすめスポイントは、「バランス・栄養素を考えて作った」ところです。魚や肉・いろいろ野菜・乳製品を使うことで栄養のバランスがよくなるだけでなく、いろどりもよくなっています。

3月15日の給食

今日の献立は、「ごはん ハムカツ 切干大根の煮物 えのきのみそ汁 牛乳」でした。

大根から切干大根ができることを知っていますか?秋の終わりから冬にかけて収穫した大根を細切にして天日干しにしたものが切干大根です。太陽の光を浴びることで甘みが出て、栄養価が高くなります。特に、カルシウムや鉄分、ビタミンB1は生の大根の10倍以上にもなります。水で戻してしょうゆや酢をかけて食べたり、今日の給食のように煮物料理などに使われます。

3月12日の給食

今日の献立は、「フルーツクリームサンド スペイン風オムレツ 白菜のスープ 牛乳」でした。

今日は、スペイン風オムレツが出ました。スペイン料理の一つで、じゃがいもや玉ねぎ・トマト・ベーコンなどの具材を炒めて溶き卵に混ぜてフライパンで丸く、平らに焼いたものです。

トルティ―ヤとかトルティ―ジャともいい、じゃがいものオムレツという意味があります。じゃが芋には風邪を予防してくれるビタミンCやお腹の調子をよくしてくれる食物繊維がたくさん含まれています。

3月11日の給食

今日の献立は、「ごはん 納豆 インド煮 わかめのみそしる 牛乳」でした。

給食では、各地域で人気の給食メニューをとり入れています。今日は、鹿沼市のインド煮が出ました。インド煮は、鹿沼市の給食調理場の栄養士さんが、子供たちの好みと栄養を考えて作られた料理です。40年以上、鹿沼市の給食の定番メニューとして親しまれています。インド煮は、地域の野菜やこんにゃく、豚肉、さつま揚げ、うずら卵などの食材を、カレー風味の煮物に仕立てた、肉じゃがによく似た料理です。材料・味つけともに昔から変わっていないそうです。カレー風味なので食べやすかったようで今日もよく食べていました。

3月10日の給食

今日の献立は、「ごはん いわしのごまみそ煮 ごぼうサラダ 里芋汁 牛乳」でした。

みなさんは、いわしやさんま、さばなどの背中が青い色をしている魚は好きですか?これらの魚には、体を丈夫にするたんぱく質やビタミンなどの他に、脂もたくさん含まれています。この脂は肉の脂と違って、血管の壁についた脂を掃除してくれるはたらきがあり、血液をサラサラにしてくれます。また、脳の働きをよくするはたらきもありますので、学習能力や記憶力を高めてくれます。今日は、いわしを骨まで食べられるようにやわらかく煮て、ごまとみそでごはんに合う味付けにしました。

3月9日の給食

今日の献立は、「はちみつパン 肉シューマイ ひじきと豆のナムル あんかけかた焼きそば 牛乳」でした。

かた焼きそばは、中華麺を油で揚げてパリパリにしたその上に、肉や野菜などを炒めてとろみをつけたあんをかけたものです。給食では、豚肉や野菜類の他にいかやうずら卵など約10種類の食材を使ってあんを作りました。パリパリ麺を少しずつ入れてあんをからめながら食べました。とろみがついていますので寒い時期は、体が温まり、また、野菜も豊富にとれますので体にもよい料理です。今日もよく食べていました。

3月8日の給食

今日の献立は、「セルフ二色丼 ほうれん草のサラダ 大根のみそ汁 牛乳」でした。

人気の二色丼でした。今回は、豚ひき肉で作った肉そぼろの茶色と、炒り卵の黄色の二色です。ごはんの上にきれいに盛り付けて上手にいただきました。今日も完食する児童がたくさんいました。

3月5日の給食

今日の献立は、「バターロール ミートグラタン ブロッコリーサラダ カクテルフルーツ 牛乳」でした。

今日は、給食で人気のメニュー「グラタン」が出ました。グラタンは、フランスの料理です。「グラタン」という言葉のもとは、フランス語の“gratter”(グラテ)です。「かき削る」という意味で、鍋の焦こげつきを取とるようなときに使う 言葉です。グラタンで おいしいのは焦げ目。焼き色のついた部分をさして、そのように呼よばれるようになりました。グラタンにはいろいろな種類があります。今日は、ホワイトソースの上に、ミートソースをのせて二層にしたグラタンです。今日も調理員さんたちが、みなさんが安心しておいしい給食を食べることができるように愛情をこめて作ってくださいました。たくさんのクラスが完食していました。

3月4日の給食

今日の献立は、「わかめごはん コロッケ じゃこサラダ 中華風コーンスープ 牛乳」でした。

今日は、給食で人気のわかめごはんが出ました。ごはんに入っているわかめは、海の中で潮の流れにゆらゆらとゆれながら成長し、長さ1~2メートル、幅は40~50㎝くらいにまで大きくなります。わかめといえば緑色のイメージですが、海の中ではわかめは茶色です。収穫してゆでると茶色から緑色に変わります。わかめたっぷりのごはんをみなさんおいしそうに食べていました。

3月3日の給食

今日の献立は、「セルフ五目ちらし ホッケの照り焼き あさりのみそ汁 三色ゼリー 牛乳」でした。

3月3日はひな祭りです。ひな祭りは、女の子の健やかな成長と幸せを願う行事で、桃の節句ともいいます。ひな人形を飾り、ちらし寿司やはまぐりのすまし汁、白酒、ひしもちなどの行事食を食べて過ごします。今日の給食では、はまぐりの代わりにあさりを使ったみそ汁や五目ちらし、三色ゼリーをとり入れ、ひな祭りをイメージした献立にしました。ごはんに五目ちらしの具を混ぜて、きざみのりをふりかけていただきました。

3月2日の給食

今日の献立は、「米粉パン チーズ肉団子 バンバンジーサラダ 焼きそば 牛乳」」でした。

今日は、ソース味の焼きそばが出ました。中華めんと豚肉、キャベツやにんじん、もやしなどの野菜を一緒に炒めてソースで味付けした焼きそばは、日本生まれの料理です。中国では、炒麺(チャオメン)と呼ばれ、塩やしょうゆ、オイスターソースで味を付けるのが一般的です。

日本では、今では、地域ごとにこだわりの焼きそばが出るほど人気のある料理です。このようによく食べられるようになったのは、今から60年ほど前の、インスタントの焼きそばが発売されるようになってからだといわれています。

3月1日の給食

今日の献立は、「ごはん ポークカレー 福神漬け 海藻サラダ 牛乳」でした。

今日は、給食の人気メニューのカレーが出ました。みなさんは、カレーが、どのような材料で作られているのか知っていますか。カレーは、豚肉や鶏肉などのお肉、玉ねぎ、にんじん、じゃがいもなどの材料を使います。そして、更においしくするために、ソースやルウなどの調味料を使っています。給食では、約500人分のカレーを作っていますので、たくさんのお肉やお野菜から出るうまみがカレーをさらにおいしくしてくれます。今日のカレーは、豚肉を使ったポークカレーでした。調理員さんたちがおいしく作ってくださいましたので、みなさんよく食べていました。

2月26日の給食

今日の献立は、「ホットドック ニョッキのクリーム煮 牛乳」でした。

ニョッキは、イタリアではおなじみの家庭で作る料理のひとつです。ニョッキの作り方はとても簡単です。ゆでたじゃがいもをつぶして、小麦粉と混ぜあわせ、親指位の大きさに丸め、フォークなどを押し付けて筋をつけてゆでます。この筋をつけるのは、茹であがりが均等になるようにするためといわれています。ゆでたニョッキは、トマトソースやクリームソースをからめて食べます。給食では、クリームソースの中に入れて煮込みました。もっちりとした食感が特徴です。

2月25日の給食

今日の献立は、「ごはん 厚焼き卵 ゆずかつおあえ すき焼き風煮 野菜ふりかけ 牛乳」でした。

白菜についての問題です。

第1問 白菜がたくさんとれておいしくなる季節は何でしょうか?

4つの中から選んで下さい。 ①春 ➁夏 ③秋 ④冬

正解は➃の冬です。白菜は冬においしい野菜です。

第2問 白菜には何枚の葉がついているでしょうか。

3つの中から選んでください。①10~20枚 ➁30~50枚 ③80~100枚

正解は ③の80~100枚です。種類によっても違いますが、だいたい80~100枚の葉がついています。

何問正解しましたか?

今日は、すき焼き風煮にビタミンCたっぷりの白菜をたくさん使いました。今日の給食もみなさんよく食べていました。

2月24日の給食

今日の献立は、「ごはん さばの塩焼き ひじきの炒め煮 さつまいもと小松菜のみそ汁 牛乳」でした。

給食では、矢板高等学校の栄養食物科の生徒のみなさんが作成した「チーム 道の駅レシピ集」を参考に、児童のみなさんに喜ばれる献立を、給食用にアレンジしてとり入れています。

今日は、そのレシピ集の中から、「さつまいもと小松菜のみそ汁」をとり入れました。小松菜は、江戸時代に今の東京の小松川で改良された日本産の野菜なので、小松菜という名前が付けられたといわれています。小松菜には骨を丈夫にするカルシウムがたくさん入っていて、ほうれん草の約4倍もあります。また、鉄分も豊富なので、貧血予防にもなります。

2月19日の給食

今日の献立は、「醤油ラーメン スコッチエッグ 野菜の中華あえ 原宿ドック 牛乳」でした。

給食で、揚げパンの次に人気のあるラーメンが出ました。ラーメンが日本に伝わったのは、大正時代と言われています。今まであった、うどんやそばとは違った麺類が、中国から横浜に伝えられました。それが、次第に、日本人好みの味に作りかえられるようになり、今では、全国的に特色あるラーメンが誕生しています。みなさんはどんなラーメンが好きですか?

2月18日の給食

今日の献立は、「ごはん 餃子の甘酢かけ ホイコーロー 春雨スープ 牛乳」でした。

給食では、毎月地域の特色を生かしたメニューを給食にとり入れています。今月は、市貝町の人気給食メニュー、ギョーザの甘酢かけをとり入れました。餃子というと焼いて食べるのが一般的ですが、給食では時間がたってもおいしく食べられるように餃子を油で揚げる調理法が主流です。今日は、砂糖と醤油、酢で甘じょっぱいたれを作り、揚げた餃子をからめました。今日もみなさんよく食べていました。

2月17日の給食

今日の献立は、「ごはん 和風おろしハンバーグ ツナのりずあえ 豆腐とわかめのみそ汁 牛乳」でした。

人気のハンバーグが出ました。ハンバーグは、ドイツで生まれた料理です。昔、ドイツのハンブルグの人たちは、刻んだ肉や卵や玉ねぎを混ぜ合わせて、焼いて食べていました。その後、ドイツからアメリカに渡ってきた人たちがよく食べていたこの料理は、アメリカの人たちに、ハンバーグステーキと呼ばれ、たくさんの人たちに親しまれるようになりました。ハンバーグという名前の由来は、ドイツの「ハンブルグ」という町の名前からきています。今日は、大根で作った和風のソースがかかっています。大根には、風邪の予防に効果がある、ビタミンCが豊富に含まれています。

2月16日の給食

今日の献立は、「フィッシュバーガー コールスローサラダ ポークビーンズ 牛乳」でした。

ポークビーンズには、たくさんの大豆を使っています。日本人は、お米と同じように昔から大豆を大切にしてきました。大豆は畑の肉と呼ばれるほど、バランスのよい栄養食品で、保存性にも優れています。大豆の名前の由来が、大いなる豆ということからもそのすばらしさがわかります。食べやすい味付けでしたので、豆を苦手とする人もよく食べていました。

2月15日の給食

今日の献立は、「ごはん ハッシュドポーク ハートオムレツ 花野菜のサラダ 牛乳」でした。

ハッシュドビーフの「ハッシュ」とは、薄切りにするとか、細かくするという意味があります。薄切りにした牛肉などの材料を細かく切って、洋風のソースでじっくりと煮込んだ料理です。給食では、細かく切った豚肉とたくさんの玉ねぎを使ってハッシュドポークにしました。よく似た料理で、ハヤシライスがあります。ハッシュドビーフをごはんにかけると、英語でハッシュドアンドライスといわれていましたが、長い名前なのでハッシュドライスと略され、それがハヤシライスになったといわれています。

2月12日の給食

今日の献立は、「ココア揚げパン 野菜肉団子 ナッツサラダ コンソメスープ 牛乳」でした。

今日の給食は、矢板小学校の6年1組が考えた献立です。昨年の12月に、矢板小学校の6年生が、家庭科で栄養のバランスを考えた給食の献立作りをグループごとに行いました。どのグループも、それぞれ工夫をしながら献立を考えました。その中で、あるグループで考えた献立が実際の給食に採用となりました。この献立のセールスポイントは、「おいしい」「寒い冬にあうコンソメスープ」「人気ナンバーワンのココア揚げパン」の組み合わせにしたところです。今日の給食も、みなさんよく食べていました。

2月10日の給食

今日の献立は、「麦ごはん さんまのみぞれ煮 もやしの磯胡麻あえ けんちん汁 牛乳」でした。

けんちん汁という名前は、昔、建長寺という名前のお坊さんが料理を作る時にあやまって豆腐を崩してしまい、それを野菜と煮込んで作った汁が、建長寺汁と呼ばれるようになりました。

それが、後になまってけんちん汁になったといわれています。野菜を油で炒めてかつおぶしでとった出し汁で煮込んだおいしい料理です。給食では、鶏肉、大根、ごぼう、人参、ねぎ、里芋、豆腐などたくさんの材料を使って作りました。