Topics

【3年生、4年生】校外学習

1月16日に、4年生が社会科校外学習として、益子町へ行ってまいりました。伝統工芸やそれを守り育てている人々のことについて調べる学習です。手びねりの体験をしたり、陶芸メッセを見学したりしてきました。

17日には、3年生が社会科校外学習として、町内の歴史民俗資料館へ行きました。明治から昭和初期の頃の人々のくらしや日常生活の道具について学びました。

授業の様子

【1年生】音楽で鍵盤ハーモニカの学習です。指使いに気を付けながら演奏しています。

【2年生】国語で、お話を作っています。付箋を利用して、書く内容を整理していました。

【3年生】理科で、磁石につくものの学習です。電気を通すものに関連付けて考えている児童もいました。

【4年生】社会の校外学習で、益子に行ってきました。手び練り体験をしたり焼き物のまちの様子を見学したりしました。

【5年生】英語の学習です。季節の言い方について学習しています。反応がとても良いです。

【6年生】書写では硬筆の学習をしていました。黙々と集中して取り組んでいて、流石、最高学年です。

読み聞かせ・語り

本日は、今年度最後の「読み聞かせ・語り」を実施しました。

【1年生】「粟とばあさん」「おばあさんと九かん鳥」

【2年生】「十二支のはじまり」「むかでのいしゃむかえ」

【3年生】「あいつもともだち」「おもちのきもち」「おこる」

【4,5年生】「お正月さまござった」「うどん対ラーメン」「きょだいなガチャガチャ」

【6年生】「ちゃっくりがきいふ」「100年たったら」

どの学年も、興味津々、目を見開いて聞いていました。

民話の会の方々、もちのきボランティアの方々、1年間大変お世話になりました。今後ともよろしくお願いいたします。

休み時間・ロング昼休み

今日は、やや暖かい日となっていますが、休み時間や昼休みには、大勢の児童が外遊びをしています。外遊びは、体力をアップしたり、仲間づくりをしたりするのに、とてもよいことだと思います。

さらに、金曜日には、昼休みが長くなる「ロング昼休み」の日があります。放課後、帰宅してから遊べる機会が少ないので、児童はロング昼休みを楽しみにしています。

最近は、ボールを使った遊びが増えてきました。また、複数の学年にまたがって一緒に遊ぶ姿も多くなっています。東小学校の特徴的な光景です。

横断幕を新調しました

約5年間使用してきた「みんな仲良し東小学校」の横断幕ですが、経年劣化が激しくなってきました。そこで、「東部地区安全推進協議会」からいただいている協力金(東部地区協力金)で製作しました。

地域の方々のご協力で、学校の教育活動が充実していることに、感謝申し上げます。

授業&クラスタイム

冬休みが明けて二日目、各学級の活動が軌道に乗ってきています。長期休業の生活からしっかりと切り替えて、学校生活を送っています。

【1年生】クラスタイムには、学習したプリントを整理していました。

【2年生】国語の時間に、物語の心に残ったことをまとめていました。

【3年生】算数では、□を使った式の立て方について順を追って学んでいました。

【4年生】音楽の時間、動画を利用してサンバのリズムの学習をしていました。

【5年生】クラスタイムに、自分の好きな詩を選んで書き写していました。

【6年生】クラスタイムでは、コミュニケーション力を高めるゲームをしていました。

令和6年スタート!

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

今日から授業が再開し、授業の前にリモートで「冬休み明け集会」を行いました。

校長からは、”冬休み前集会のとき、「皆さん、事故などに遭わず、元気で楽しい冬休みを過ごしてください。」とお話しましたが、今年は、1月1日から大きな災害が起きてしまいました。2日には、飛行機の事故もありました。一人でも多くの方が助かることをお祈りするとともに、お亡くなりになった方のご冥福をお祈りいたします。

さて、改めましてあけましておめでとうございます。冬休み中、皆さんにしてほしいことの一つに「新年の抱負」がありましたね。皆さんは、どんな目標をもちましたか?その目標に向かって、今、何をしたらよいか考えてみましょう。”という話をしました。

また、大谷翔平選手が寄贈してくださったグローブが年末に本校にも届きました。本日の集会の中でお披露目し、大谷選手からのメッセージを読み上げました。使用法については、今後検討する予定です。

最後に、12月までの学校関係の表彰を行いました。

冬休み

冬休みに入り、元気のよい子供たちの声が聞こえるのも、学童クラブの数名となりました。今日は穏やかで、やや暖かい日となっています。

休みに入っても、東小の生き物は校内で過ごしています。

クジャクのクーや鯉のイチゴ、チョコは、寒そうにじっとしています。金魚は、冷たい水の中でも、元気に泳ぎ回っています。

全校生で植えたパンジーは、12月末ですが、花を咲かせています。1年生が植えたチューリップは、暖かくなるのを待っているかのようです。10月末に種まきをしたネモフィラは、芽を出して徐々に大きくなってきました。

そして、東小シンボルのもちのきは、寒い中でも青々と葉を広げています。

児童の皆さん、家の中で暖かく過ごすのもよいですが、外へ出て体を動かしたり穏やかな日差しを感じたりするのもよいでしょう。

冬休み前日

明日から冬休みです。

学校では、特別な行事などは行いませんが、通常の授業の中で、ちょっとしたお楽しみの活動を行なったり、冬休み中の生活や学習について考えたりしました。

また、給食は長期休業前恒例の「ハートカレー」でした。にんじんは、星やハートの形もありました。

冬休み前集会はリモートで実施しました。校長からは、年末年始の行事や家庭での仕事などについて話しました。そのあと、児童指導主任から休み中の生活について話しました。

下校時に、「先生、良いお年を!」と自分から言ってくれた児童が何人もいて、嬉しかったですよ。

それでは、皆様、良いお年をお迎えください。

ミニ運動会

今日のミニ運動会では、リレーを行いました。

縦割り班(もちのき班)ごとにチームを作り、全校生によるリレーでした。リレーは、やはり個人走よりも盛り上がり、声援が上がっていました。

メンバーが抜けてしまたところは、6年生が上手に埋めてくれました。また、保健運動委員が準備や片付けを行ってくれました。いつも、ありがとうございます。

清掃

ご家庭では、年末の大掃除の時期になりました。学校では、今週が「清掃強調週間」です。

この期間は、普段できないようなところも、丁寧に掃除をします。冬休みに向けて、校舎内がだいぶきれいになりました。

ボランティアの方も、今週は毎日参加してくださっています。いつも、ありがとうございます。

【6年生 】親子ふれあい活動

本日、6年生が「親子ふれあい活動」を実施し、家庭科の学習として調理を行いました。

親子で協力して、ジャガイモを使った献立を作りました。和やかな雰囲気の中、家族や友達と一緒に活動でき、とても良い時間を過ごせたことと思います。

6年生は、いよいよ残り3か月となります。良い卒業を迎えられることを祈っております。

高根沢町交通指導員募集のお知らせについて

町では、児童生徒の登校時間の交通安全を確保するために、交通指導員を募集します。

東小学校学区においては、太田の交差点が勤務場所となっています。

ご家族やお知り合いの方でご希望がありましたら、詳細が1月5日以降「高根沢町ホームページ」に掲載される予定ですので、そちらをご覧ください。

クジャク小屋 冬支度

12月13日は、「事始め」といって、家庭で年末年始の準備を始める日なのだそうです。

本校では、12月14日にクジャク小屋の冬支度を行いました。クジャクは暖かい地方に住む鳥なので、高根沢の寒さは応えるようです。そこで、厚手のビニルシートを小屋の周りに貼りました。

元気に冬を越してほしいです。

クジャク小屋の他にも、冬支度として外水道の凍結による破損を防止するため、現在止水して使えない状態になっています。

道徳コーナー

本校と北高根沢中学校をつなぐ通路「にじのかけ橋」に「道徳コーナー」があります。小中一貫教育の一環として、小学校・中学校それぞれの道徳の資料を交換して掲示しています。

中学校の道徳の授業での生徒の皆さんの考えなどを集めたものを道徳コーナーに掲示しています。

また、階段前には、道徳担当者が作っている資料を掲示しています。

東小の子供たちの心が、さらに成長していくとよいですね。

お花をいただきました

「ポインセチア」をいただきました。年末を彩る草花としてよく見られる草花です。赤と緑が鮮やかで、校舎内をぱあっと明るくしてくれます。グリーンハウス田代さん、ありがとうございます。

ポインセチアの赤い部分は、花かと思っていたら葉なのだそうです。花は、その中心にある粒のような部分です。ちょっと見た感じでは、分からないことも多いものですね。

【2年生】 生活科「まちたんけん」

12月8日に、2年生が生活科のまちたんけんに出かけました。

「学校のまわりのお店やしせつについてしらべよう。」というめあてをもち、実際に施設などを見て回る活動でした。歩くときやお店や施設にお邪魔するときのルールやマナーに気を付けながら、学校の周りを調べて回りました。

地域の方々、各施設の方々、大変ありがとうございました。

図書室から

図書室には、いつも素敵な掲示がされています。今は、7月に行われた町図書館の「本の帯書き方教室」の際の「帯」が飾られています。

本の内容や、おすすめの部分、感想など、帯を書く人の思いが小さなスペースに詰まっています。子どもたちの参考になるとよいですね。

他にも、新しく貸し出しが始まった本や人気のある本の紹介もされています。

図書室に行くのが楽しくなりそうです。

読み聞かせ・語り & 紙芝居

12月6日には、全学年への読み聞かせ・語りがありました。また、12月7日には、3年生を対象に女性農業士の方による紙芝居がありました。

読み聞かせ・語りでは、本・お話の選定を学年にあわせてくださり、読み方・語り方も工夫していただいています。子供たちはとても楽しみにしています。

また、紙芝居は農業・農産物に関わる内容で、3年生の社会科や総合的な学習の時間の内容に関連が深いものです。

実施してくださった皆様、大変ありがとうございました。

あいさつ運動

高根沢町では、人権啓発の推進のため、あいさつ運動を実施しています。今回は、12月4日(月)から8日(金)まで行っています。

地域の方々、北高根沢中学校生徒、本校児童、職員が、校門や昇降口前に立って、登校してくる児童や職員とあいさつを交わしていました。

今日一日頑張る力が湧くとともに、様々な人との交流を図ることができました。

避難訓練(総合訓練)

本日、避難訓練を実施しました。地震の後に火災が発生するという総合訓練でした。7名の消防署員の方に来校していただき、訓練の様子を見ていただいたりご指導をいただいたりしました。

年度始めに実施したときよりも、静かに落ち着いて態度で避難することができました。

その後、校舎内に戻り、防火扉が閉まってしまった際の通り方の体験をし、体を低くして煙を吸わないようにしながら防火扉の小さなドアから避難することを学習しました。

消防署の方からの講評で、避難がよく出来ていたことや「おかしもち」の合言葉についてのお話がありました。

地震、火災が起きないことが良いのですが、万が一の際には学んだことを生かせるとよいと思います。

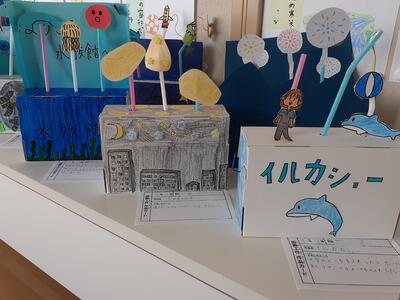

【1,2年生】保育園生との交流活動

本日、1,2年生と保育園生との交流活動を行いました。

町としての幼保小連携事業の一つです。

1,2年生がおもちゃを作って、それで遊んでもらうお店を開きました。自作の遊ぶおもちゃを保育園生には楽しんでもらえ、お店は大盛況でした。

【6年生】第1回高根沢町小学校チャレンジ駅伝競走大会

11月30日に「第1回高根沢町小学校チャレンジ駅伝競走大会」が実施され、6年生が参加しました。運動への親しみ、体力の向上、児童同士の交流などを目的として行う大会です。

町内小学校の6年生が一堂に介し、駅伝の部、チャレンジタイムの部に分かれて、長距離走に挑戦しました。駅伝の部には3チーム、チャレンジタイムの部には5名の児童が参加し、全員が完走しました。

校内持久走大会の前から続けてきただけあり、皆よい走りをしていました。たすきの受け渡しも上手に行うことができました。

6年生にとって、よい経験ができた日になったと思います。

フォトアルバム

フォトアルバムを更新しました。ご覧ください。

表彰集会

11月27日に表彰集会を行いました。

何年かぶりに、全校生が集まっての集会です。並び方の確認を最初に行い、きちんと整列してからの開始となりました。

学校から応募した作品や、良い歯の賞、校内持久走大会などの表彰でした。

久しぶりの表彰式でしたが、児童はきちんとした態度で参加することができました。

スポーツタイム(ドッジボール)

今日のもちのきタイムは、スポーツタイム(ドッジボール)でした。

保健運動委員会の児童が進行やルール説明を行いました。そして、もちのき班(縦割り班)に分かれて対戦しました。

ドッジボールは、やはり盛り上がります。その中でも、高学年は下級生にボールを譲ったり、相手によって力を加減したりしながら参加していました。

体力つくりだけではなく、様々な人との関わりを作る上でも、大切にしたい活動です。

【6年生】 社会科校外学習

11月21日に、6年生が日光東照宮、輪王寺に行ってまいりました。木の葉が赤や黄色に色づく良い季節に行くことができました。

東照宮では、眠り猫や三猿をはじめ、様々な彫刻などを見ることができました。輪王寺では、小学生向けにとてもわかりやすいお話を聞くことができました。

楽しみながらも、たくさんの「学び」のある校外学習でした。

【4年生】 お囃子体験

今日は、音楽の授業のゲストティーチャーとして「宝積寺南区お囃子保存会」の方4名に来ていただき、4年生がお囃子体験をしました。

練習するうちに慣れてきて、上手に合わせることができるようになり、お褒めの言葉をいただきました。

保存会の皆さんの演奏も見ることができ、有意義な時間となりました。

【5年生】理科校外学習

5年生が、理科「川の流れ」の学習で那須烏山市岩子の荒川へ行ってきました。

風が冷たい日となりましたが、良く晴れて日差しはありました。

河原へ降りて、この辺りではどのような石があるのか、川の流れはどんな速さなのかなどを観察しました。また、橋の上からは、川の周りが削られている様子などを観察することができました。

【1,2年生】運動遊びプログラム

今日は、1,2年生が「運動遊びプログラム」を実施しました。

高根沢町では、体を動かす楽しさを体感させ、運動への意欲や体力を高めることに取り組んでいます。小中学校に、ウェイクの講師の方を派遣して、小学校では1,2年生に体育の授業支援を行っていただいています。

今日は、1,2年生が、リズムに乗って走ること、一対一のおにごっこ、宝取りおにごっこなどを行い、楽しみながらも判断力や俊敏性を養う運動を体験しました。

お花をいただきました

グリーンハウス田代様より、シクラメンの鉢植えをいただきました。いつもありがとうございます。

鮮やかな色の花で、学校が明るい雰囲気になります。各教室や玄関に飾りたいと思います。

【5,6年生】体育 授業支援

5,6年生体育「動きを持続する能力を高めるための運動(持久走)」では、5~6分程度の持久走をすることが、学習内容にあります。

ゲーム的な要素をもたせるため、駅伝を取り入れています。

11月14日には、地域のボランティアの方に来校していただき、たすきの渡し方について教えていただきました。

5,6年生は、走ることに興味をもち、楽しそうに走っていました。

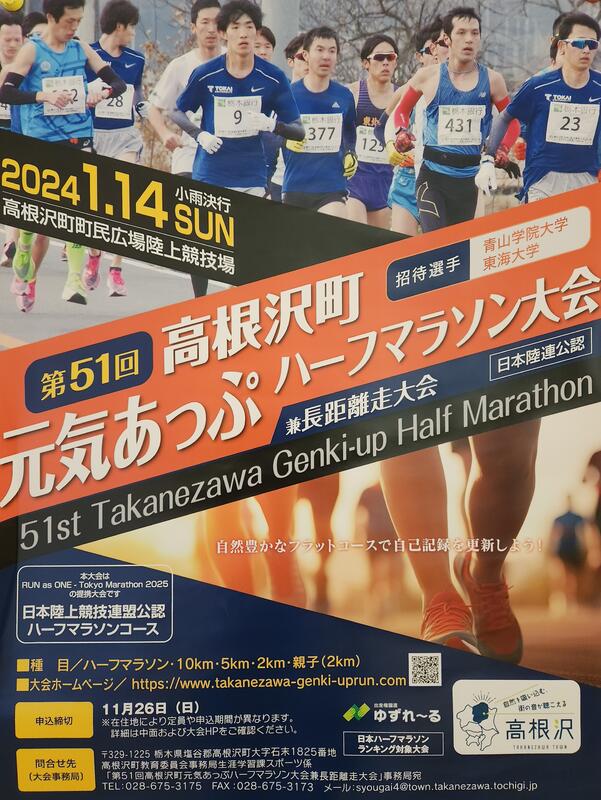

元気あっぷハーフマラソン大会 兼 長距離走大会

元気あっぷハーフマラソン大会が、2024年1月14日に行われます。

高根沢町内で行われること、県内でも数少ない日本陸連公認のハーフマラソンであること等が大会の特徴です。

1~3年生は親子2km、4~6年生は2kmです。是非ご参加ください。

学校保健委員会

本日の午後は、「学校保健委員会」を開催しました。学校医の代表の方、学校薬剤師の方、保護者の皆さん、本校職員代表者、そして児童会から保健運動委員会の代表児童が参加しました。

今年度のテーマは、「安全な学校生活を目指して~学校でのけがを減らそう~」です。学校でのけがの状況を養護教諭が説明した後、児童の保健運動委員から「東小安全マップ」の説明をしました。また、学校での救急処置について養護教諭が説明しました。

その後、意見交換を行い、安全マップを全校生に紹介するとよいことや、登下校時の見守りボランティア、周囲を走る自動車の運転マナーについて等、活発な意見が出されました。

最後に、学校医、学校薬剤師の方からご助言をいただき、有意義な学校保健委員会となりました。

校内持久走大会

本日、校内持久走大会を実施しました。

雨がぱらついた時間もありましたが、本降りにはならずに、どうにか実施することができました。雨が降り始める可能性があったため、高学年は若干スタート時刻を早めて行いました。

1,2年生は900m、3,4年生は1200m、5,6年生は1500mの距離を走り、出場した児童は全員が最後まで走り切ることができました。

後日、完走賞と学年男女別に上位入賞の賞状を渡す予定です。学年や性別により人数の差があるため、その割合から算出した人数で表彰します。

校長からの講評では、最後まで走り切ったことや係の仕事ぶりについて賞賛し、走った人も走れなかった人もこれから頑張るということを続けてほしいと伝えました。

お弁当の日

今日11月9日は、町内小中学校一斉の「お弁当の日」でした。高根沢ハートごはん条例の理念「まごころ(ハート)を込めて育てた農産物を、愛情(ハート)を込めて料理し、感謝の気持ち(ハート)をもってごはんをいただく。」に基づいて実施ました。

お弁当の日の通知に記載されていた各学年の実施内容について、ご家庭ではいかがでしたでしょうか。教室を回ってみたところ、「私が作ったよ。」という声も聞こえてきました。また、普段よりも、ゆっくりと味わいながら食べている児童が多かったようです。

保護者の皆様、ご協力ありがとうございました。

【4学年】 親子ふれあい活動

今日は、4年生の親子ふれあい活動で「ヒョウタンの絵付け」を行いました。

ボランティアの方を招き、最初にその方の作品を見せていただき、その後、春から用意してきたヒョウタンにいよいよ絵付けです。それぞれ、ヒョウタンの形を生かした絵を描いていました。

東小学校安全マップ

児童会の保健運動委員会の児童が、「東小学校安全マップ」を作成し、校舎1階に掲示してあります。

本校では、けがを少しでも減らしたいと考えました。そこで、子供の視点で危険が想定できる場所や危険な行動を目に見える形にすることにしました。

この安全マップは、11月10日(金)の学校保健委員会の際にも説明する予定です。

このマップによって、「こんな場所には注意しよう。」「ここで、走ると危ないんだな。」などと、子供たち自身が学び、他の場所へ行っても考えて行動できるとよいですね。

【2年生】 保育園・小学校の連携

東小学校では、近隣の保育園と連携し、小学校入学の際にスムーズな接続ができるよう、研究会や交流活動を行っています。

10月13日には、保育士さんが2学年の授業を参観し、その後話合いの時間を設けました。

保育士さんは、参観だけでなく声を掛けてくださったり一緒に活動をしてくださったりしました。

次回は、園児と小学生の交流活動になります。

【4年生】 音楽鑑賞

本日、2名のボランティアさんをお招きして、4年生が「音楽鑑賞」を行いました。

主に、ホルンとピアノの演奏でした。音楽を聴いて、心温まる時間を過ごすことができました。また、演奏の合間には、楽器の名前の由来や、作曲家の紹介がありました。なんと、算数の勉強も。

ボランティアの方々、大変ありがとうございました。

「走る」

高根沢町の小中学校では、「走る」を今年度の重点として取り組んでいます。

体育の時間には、楽しく走るために、遊びの要素を取り入れた運動を行っています。涼しくなってきたこの季節には、短距離走だけではなく、持続して走ることにも力を入れています。

また、中学校との合同レクレーションや、縦割り班(もちのき班)の活動では、鬼ごっこなどの遊びも人気です。

体育の時間や、持久走大会の練習、外遊びを通して、走力が高まると様々なスポーツに生かせると思います。

今後、全学年の持久走大会、6年生が参加するチャレンジ駅伝競走大会が予定されています。

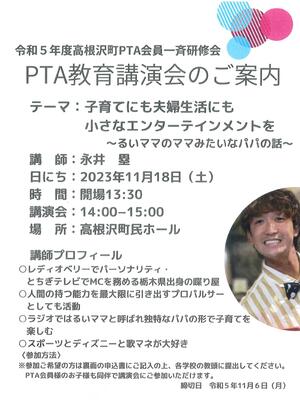

【高根沢町PTA】会員研修会の開催について

高根沢町PTA連絡協議会では、一斉研修会として講演会を行います。

PTA会員とそのお子様も参加できますので、是非ご参加ください。

申し込みは、本校教頭までお願いいたします。

環境整備作業

本日、保護者の方々と職員で学校の環境整備作業を実施しました。

たくさんの保護者の方に参加していただき、校庭や校舎内がきれいになりました。また、数名の児童も参加し、一生懸命に作業していました。

また月曜日から、子供たちも職員も新たな気持ちで学校生活を送ることができます。皆様、大変ありがとうございました。

東小・北高根沢中 交流活動

本日のもちのきタイムは、北高根沢中学校との交流活動で「〇✕ゲーム」を行いました。

今回は、中学校生徒会が計画を立て、実施しました。中学生が進行をしたり、ゲームのルールを説明したりしました。また、〇と✕の標示や境のロープを持つのも中学生です。

小学生は、一問一問の正解や不正解に喜んだりがっかりしたりしながらも、楽しい時間を過ごすことができました。

中学生の皆さん、ありがとうございました。

情報の森駅伝 申込期間の延長について

先日お知らせいたしました「情報の森駅伝」の申込期間が延長されました。

10月27日(金)まで申し込めます。

1,2,3年生 遠足

10月20日に、1,2,3年生が茂木町のホンダモビリティリゾートに行ってきました。

天候が心配されましたが、好天の下、活動することができました。

午前中にはコレクションホール見学と室内アスレチックを行い、お弁当を食べたあとで帰ってきました。写真のとおりの楽しい一日でした。

修学旅行9

最後の見学地。国立科学博物館です。

これから帰路につきます。

修学旅行8

スカイツリーに来ています。

ここまで、とてもスムーズに来ているので、スカイツリーでも、急遽買い物の時間を少しとることにしました。

修学旅行7

国会議事堂の見学です。

混んでいますが、早い時刻に入れたので、スムーズに見ることができました。

修学旅行6

おはようございます。修学旅行2日目スタートです。

6年生は、食欲があり、皆元気に出発できました。

修学旅行5

鎌倉です。

皆、安全に歩いています。歩き疲れた様子もありますが、元気に活動しています。

お寺などを見たり、買い物をしたりして、十分に楽しんでいました。

修学旅行4

昼食は蕎麦と天丼です。

修学旅行3

富士山や海を見ながら、高徳院に到着です。

爽やかな、よい天気です。

修学旅行2

羽生で一休み。具合の悪い児童もなく、順調です。

修学旅行1

出発式です。

全員が元気に出発しました。

もちのき班活動

今日は、縦割り班の「もちのき班活動」でした。

1年生~6年生のメンバーで考えた遊びを行いました。ドッジボールや鬼ごっこ、けいどろ、ヘビおになどの遊びを楽しんでいました。

6年生がリーダーとなり、自分たちで遊びを進めることができました。小規模校のよさで、6年生は皆がリーダーになるという経験ができます。

4年生 校外学習

10月13日に、4年生が「那須高原自然の家」へ校外学習に行ってきました。

午前中は、フクロウの絵付けに挑戦しました。カラフルでかわいらしいフクロウができました。

昼食は、自然の家の食堂での食事です。5年生の臨海自然教室に向け、良い経験となりました。

午後は、雲一つない晴天の下、オリエンテーリングを楽しみました。各チームの合計得点は、ほんのわずかな差。大接戦でした。

那須の豊かな自然に触れながら、様々な体験ができた一日でした。

植物をいただきました

学校にかざる植物をグリーンハウスたしろさんからいただきました。「カランコエ」と「ドラセナマッサンゲアナ」です。

各学級の教室と昇降口に飾りたいと思います。ありがとうございました。

昔遊び(ブンブン糸回し)

今日は、お二人のボランティアさんのご協力により、昔遊びの体験活動を行いました。

希望の児童が30人ほど集まり、ボランティアの方が用意してくださったブンブンごまを使って遊びました。ボタンや厚紙ではなく、竹を削って作った竹トンボの羽根のようなこまです。

初めのうちは個人差があり、うまくいく児童、うまくいかない児童がいましたが、そのうち、皆が回せるようになりました。その中でも、「ブーン、ブーン」と扇風機のような音が出せている児童や、指に糸の跡が残るほど一生懸命に回している児童もいました。また、二人で力を合わせて回すような大きなものにも挑戦しました。

楽しい昼休みを過ごすことができました。ボランティアさん、いつもありがとうございます。

第2学期 始業式

長かった残暑が去り、ようやく過ごしやすい気候になってきました。今日から2学期がスタートです。

朝、児童はとても爽やかな表情で登校してきました。2学期への希望があふれるような様子でした。

各学年に応じた内容で節目のスタートを切り、係の組織づくり、学年としてレベルアップすること、児童個人のめあての設定、始業式の内容の確認など、学年によって様々です。

始業式では、2学期にがんばってほしいことを話しました。知・徳・体を低学年でもわかりやすいよう「あたま」・「こころ」・「からだ」という表現にして伝えました。

第1学期 終業式

本日は、第1学期の終業式でした。

午前中は、普段どおり授業を行いました。学年によっては、荷物の整理や1学期の生活の振り返りなどを行っていました。

午後は、終業式や学級活動を実施しました。校長室から各教室へオンライン配信した終業式では、体力テストS級児童の表彰と「あきらめない心」のお話をしました。学級活動では、「あゆみ」を一人一人に渡しました。

保護者の皆様、6ヶ月間お世話になりました。すぐに2学期は始まりますが、今後ともよろしくお願いいたします。

《1年生》

《2年生》

《3年生》

《4年生》

《5年生》

《6年生》

グリーンタイム

今日のもちのきタイムは、「グリーンタイム」でした。

もちのき班に分かれ、もちのき広場の花壇の整備を行いました。夏の間、東小学校を彩ってくれた花をきれいに抜き、次に花を植えるための準備をしました。

短時間でしたが、全校生が一生懸命力を合わせ、花壇がきれいになりました。

「第5回情報の森駅伝」のお知らせ

「第5回情報の森駅伝」が11/25(土)に開催されます。

募集期間が延長になり、10/27(金)までとなりますので、改めてお知らせいたします。

児童会(企画委員会)主催 チャレンジランキング

10月2日(月)、3日(火)の2日間、児童会の企画委員会が計画を立てた「チャレンジランキング」を実施しました。内容は、「ペットボトルフリップ」「10秒ストップタイマーチャレンジ」「箱の中身は…?」「ペットボトルボーリング」の4つでした。たくさんの児童が参加し、ちょっとしたお祭りのような様子でした。

企画委員の皆さん、楽しい企画をありがとうございました。また、2日目には、お手伝いボランティアの児童が増えて、運営する方も参加する方も、大変盛り上がっていました。

4年生 ヒョウタンの水出し

以前に種を取り出して水に浸けておいたヒョウタンを水から取り出しました。

表面の薄い皮を剥がし、きれいになるようブラシでこすりました。その後、中に残ってしまった種を取り出しました。しばらくの間、また水に浸けておきます。

作品になるのが楽しみです。

ヒマワリの種をとろう!

「みんなの農園」で育てていたヒマワリの花を乾燥させ、種取りを行いました。

児童の希望者(たねとりボランティア)を集めて実施しました。たくさんの児童が集まり、一生懸命に花から種を取っていました。ぽろぽろと種が取れていくのも面白かったようです。また、マイチャレンジで本校に来ていた中学生も手伝ってくださいました。

種の使い道については、児童の考えを聞きながら決めていく予定です。

ボランティアの方による環境整備

校庭ともちのき広場の芝が伸びてきたため、今朝5名のボランティアの方が整備をしてくださいました。

ボランティアの方々のお陰で、本校児童は気持ちよく過ごすことができます。

いつもありがとうございます。

全校生 ミニ運動会

9月22日(金)にミニ運動会を実施しました。今回の種目は、「50m紅白玉スロー走」でした。

球を投げては拾い投げては拾い、50mの速さを競い合う種目です。楽しみながら、走・投の動きを経験することができました。

この種目は、11月にも実施予定です。体育の時間や休み時間の外遊び、ご家庭などで、走る、投げる経験を積むことで、記録が伸びると思いますので、運動を日常的に行う習慣を付けていきましょう。

1,2年生 生活科でサツマイモ掘りをしました

本日、1,2年生が「みんなの農園」でサツマイモ掘りをしました。

土づくりから苗植え、草刈りなどから、ずっとお世話になってきたボランティアの方に今日も来ていただいて、掘るときのご指導をしていただきました。

1,2年生ともたくましく、手で土をかき取りながらサツマイモを掘り出していました。そして、丸々とした立派なイモがたくさん収穫できました。

3年生 社会科校外学習

9月20日に、3年生が社会科の学習でスーパーマーケットの見学に行きました。

どのような仕事をしているのか、物を売るためにどんな工夫をしているのかを調べました。

品物の並べ方やレジの様子、バックヤードでの仕事など、たくさんのことを見てきました。

皆、熱心にお話を聞いたり一生懸命にメモをとったりしていました。

もちのきタイム

今日は、東小学校の保健・運動委員会が企画した運動遊びを行いました。活動内容は、北高根沢中学校と合同での「けいどろ」でした。

小学校の企画ということで、準備や進行は小学生が行いました。小中学校の全校生を3グループに分けて、中学校の校庭を広く使ったけいどろでした。中学生も楽しんで活動してとても盛り上がり、皆汗だくで走り回っていました。

5年生 算数の授業から

5年生の算数「図形の角を調べよう」です。今日は、五角形、六角形の内角の和を求め方を考え、説明し合う学習をしました。

今までに学習した三角形、四角形の内角の和を利用して求めればよいことに気付き、五角形、六角形の図に線を書き込みながら求めていました。その後、少人数のグループで自分のやり方を説明し合い、最後には全員で確認しました。

皆が、めあてに向けて一生懸命に活動していて素晴らしかったです。

1,2年生 小動物とのふれあい体験事業

9月14日に、獣医師の方と栃木県総合教育センターの方に来ていただき、1,2年生がウサギとのふれあい体験を行いました。

小動物とふれあう時に気を付けることなどのお話を聞いた後、実際にウサギを抱いたり、心音を聞いたりする体験を行いました。

3年生 ポップコーンの収穫

9月13日に、3年生が「みんなの農園」で育てたポップコーンを収穫しました。思いのほか大きく育ち、収穫するのに苦労しましたが、一生懸命に働いてたくさんのポップコーンを採ることができました。

今日は、それを乾燥させるために、ひもで縛ってつるす作業をしました。

おいしいポップコーンが食べられると良いですね。

5年生 親子ふれあい活動(マイ・タイムライン)

5年生の親子ふれあい活動では、防災士、町地域安全課の方々にお世話になり、「マイ・タイムライン」を実施しました。

台風や大雨の水害等に対し、それぞれの家族の構成や生活環境に合わせて「いつ」「誰が」「何をするのか」を時系列で整理し、自分自身の防災行動計画を親子で作成しました。

身近な内容ということで、皆真剣に取り組んでいました。実際には、これを使わないで済むことが一番良いのですが、備えておくことは大切なことですね。

1年生 校外学習

9月5日に、1年生が生活科の学習で元気アップ村へ出かけました。

生き物の生命や成長の理解、生き物への親しみをもつことなどが学習の目標です。出発するときには、1人1つ飼育箱を持ち、うれしそうにバスに乗り込んでいきました。

帰ってきてからも、虫のすみかを作るために土や木の葉などを集めるなど、一生懸命に世話をしていました。

学校公開 及び 第2回学校運営協議会

本日は、学校公開でした。また、第2回学校運営協議会を同時に開催しました。

学校公開では、たくさんの保護者の方に授業を参観していただきました。

授業参観の内容

《1年生》算数「どちらがながい」

《2年生》国語「漢字の広場2」

《3年生》算数「大きい数のかけ算のしかたを考えよう」

《4年生》道徳「正直に生きる」

《5,6年生》体育「フォークダンス」

学校運営協議会では、授業参観の他に「児童の学校生活の様子」、「様々な人との関わりと自己肯定感」について話し合いました。少子化やコロナ禍、メディア使用の増加などの状況と、子供たちの生活との関連についての情報交換することを通して、学校の授業は双方向コミュニケーションであることや地域とのかかわりは外せないことなどの意見が交わされました。

4年生 ヒョウタン収穫

今日は、ボランティアの方をお迎えし、4年生がヒョウタンの収穫を行いました。

次に、作品づくりの準備をしました。実の中身を取り出すために、ボランティアの方が穴をあけ、そこから土を入れて棒で突きました。それを1か月程水に浸けておくと皮の部分が残るようです。

また、ボランティアの方が準備してくださったヒョウタンの作品を見せていただきました。4年生も、ヒョウタンの作品づくりをするが楽しみです。

学校感染症に関する出席停止解除願の変更について

新型コロナ感染症が、感染症法上の第5類に移行したことに伴い、「学校感染症に関する出席停止解除願」を一部変更しました。

以前は、新型コロナ感染症にり患した場合、出席停止解除願の提出はなかったのですが、インフルエンザ等と同様の扱いとなりましたので、提出していただくこととなります。

東小ホームページのメニュー「保健関係」に様式がありますので、ご利用ください。

昔遊びボランティア

今日は、3名のボランティアの方にお越しいただき、「竹でっぽう(空気でっぽう、紙でっぽうとも言います)」の体験を行いました。

最初に使い方の説明を聞いてから竹でっぽうを受けとり、紙を詰めて的に向けて飛ばしました。児童は、玉の大きさや濡らし具合、飛ばすときの押し方など、苦労しながら試していました。半数くらいの児童はうまく飛ばせましたが、なかなか難しかったようです。うまく飛んだ時の音と玉の勢いは、気持ちが良いものです。

昔の理科の授業では同じものを使ったのですが、現在は組み立てやすさ、安全性、結果の正確性のため、プラスティックの教材を使うことが多いです。子どもたちは、うまくいかないまでも、良い経験になったと思います。

3年生 枝豆の収穫

3年生が、「みんなの農園」で育てていた枝豆を収穫しました。

虫や鳥に食べられてしまったらしいことについても学習しながら、協力して収穫することができました。

「(さやに)4つ入ってる!」とか「空っぽだよ。」などと話しながら活動していました。

思いのほかたくさん採れ、学校でゆでて食べることができました。

夏休み明け3日目(給食配膳の様子)

夏休みが明けて3日目の様子です。

夏休みを挟んで長期間学校の活動がありませんでしたが、給食の配膳では各学級のルールが徹底されており、静かに落ち着いて動くことができています。

この良い状態を継続していけるとよいですね。

暑さに負けず

まだまだ暑い日が続いております。

本校では、危険な時間帯の昼休みを短くし、その分業間休みを長くすることで、外遊びがしやすいようにしています。また、水筒を外に持たせたり、水分補給の声掛けをしたりするなどの熱中症対策を実施しています。写真は、昼休みの様子です。今日は、様々な学年が入り混じって遊んでいる様子も見られました。

「みんなの農園」のヒマワリは、花の時期が終わってしまいましたが、「もちのき広場」のヒマワリは暑さに負けずに花を咲かせています。花は、様々な色合いの花びらがあり、とても素敵です。

夏休みが明けました

夏休みが明け、子供たちの元気な声が学校に戻ってきました。

夏休みの宿題や作品、休み前に持ち帰っていた物などを持って登校した児童も多く、重そうに荷物を抱えていました。

今日は、1時間目が始まる前に、「夏休み明け集会」を行いました。表彰があり、体力テストの結果が素晴らしかった児童に賞状を伝達しました。

また、初日とはいえ、どの学年も落ち着いた態度で過ごしていました。頑張ろうという意欲でいっぱいの、生き生きとした表情で学習に取り組んでいました。

ホタル、クワガタ、カブトムシの観察

6月末から7月にかけて、もちのき広場に「昆虫ハウス」を設置しました。学校支援ボランティアの方がホタル、クワガタ、カブトムシを用意してくださいました。ハウス設置は、北中と本校の労務主事が共同作業で行いました。

ホタル観察は夜間だったため、児童は保護者・家族の方々と一緒に参加しました。半数以上の児童が観察に来たようです。(写真がうまく撮れなかったので、掲載できませんでした。)

クワガタとカブトムシは、休み時間などに学年で時間を区切って観察しました。1年生希望者は、校長室でケースに入ったクワガタやカブトムシを間近で観察しました。

どちらも、見学に参加した児童は大喜びでした。

たくさんの方々にお世話になりました。大変ありがとうございました。

みんなの農園 ヒマワリが咲き始めました

以前に4,5,6年生児童のボランティアが種まきをしたヒマワリが花を咲かせ始めました。まだまだまばらではありますが、ここ最近の35℃を上回る暑さにも負けず、空に向かって黄色い花を開いています。近いうちに見ごろになると思います。

環境整備応援隊

7月26日、27日にわたり、ボランティアの方々が、校庭ともちのき広場の環境整備を行ってくださいました。さらに新しいメンバーも加わり、学校としてはとても心強いです。

校庭やもちのき広場の芝生には、他の草も伸びてきたところだったのですが、きれいになりました。大変ありがとうございました。

中学生による読み聞かせ会

7月19日に、隣接する北高根沢中学校の生徒の方たちが、本校で読み聞かせ会を行いました。

本年度、今までにレクレーション、避難訓練などで、小学生と中学生の交流活動を行ってきました。

今回は、中学生が各学級に2,3名ずつ分かれて絵本などを読んでくださいました。どのように読んだらよいかを十分に考えたり練習したりしてきたらしく、小学生は食い入るように聞いていました。

明日から夏休み

明日から、長い夏休みに入ります。

学級では、夏休みの過ごし方について、担任から話をしたり互いに話し合ったりしました。全校でも、「夏休み前集会」を実施し、校長と児童指導主任から話をしました。校長からは、「命」を大切にすること、夏休みだからできることに挑戦することを話しました。

夏休み前最後の給食は、「ハートカレー」でした。食物アレルギーをもつ児童もみんなと同じ献立で食べられるように考えられた献立です。

各学級では、夏休みの過ごし方について学んだり、レクレーションをしたり、持ち帰る荷物をまとめたりしていました。

8月28日には、全員が元気で充実した表情で登校してくることを願っています。

ほけんだよりバックナンバー

今年度の「ほけんだより」2~4号を掲載しました。

是非ご覧ください。

グリーンタイム

今日は、全校生でグリーンタイム(除草作業)を行いました。以前に予定していた日が、非常に高温で危険が想定できたため、本日になりました。

最近の高温と雨のためか、草がぐんと伸びていました。

限られた時間ではありましたが、大勢で行うことで、だいぶ校庭や花壇がきれいになりました。

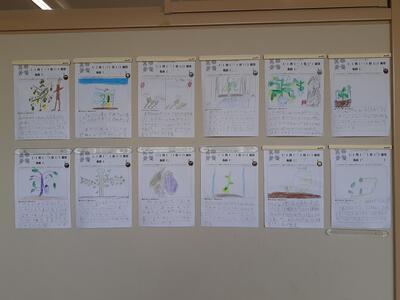

ひがしミュージアム

各教科などで製作した作品や、まとめたりした掲示物を廊下に掲示しています。

各学年とも、一生懸命に作った様子が目に浮かびます。

【1年生】自分で育てたアサガオのたたき出しで作品を作りました。

【2年生】生活科で育てている作物の観察記録です。スケッチも丁寧ですね。

【3年生】始めたばかりの書道(毛筆)ですが、始筆・終筆を意識して書けています。

【4年生】画数が多い文字ですが、上と下の部分のバランスをとって書けています。

【5年生】とてもカラフルな作品です。筆などの使い方を各自が工夫して描いてます。

【6年生】クランクを利用した作品です。動きをシンクロさせている作品があって驚きです。

雨の日の休み時間

雨の日は、業間休みや昼休みに外遊びができません。今日も校舎内で過ごす児童が多く、各学級にある「雨の日セット(トランプなどの室内遊びの道具)」で遊ぶ姿が見られました。他にも、各教室で思い思いに絵を描いたり、読書をしたりしていました。また、図書室が大盛況でした。中には、各教科の学習を進めたり、掃除をしたりする児童もいました。ゲームなどをしながら、楽しく盛り上がっている児童はいますが、廊下を駆け回るなどの危険な過ごし方をしている児童はいませんでした。

2年生 算数の授業

7月11日の2年生の算数「水のかさをはかってあらわそう」です。2種類の水筒に入る水のかさを比べます。実際に水のかさを比べる体験を通して、共通のコップなら正しく比べられるということを確かめました。

この時間で、正しく比べるには小さなコップが同じかさである必要があることに気付き、次の時間には単位の学習をします。

1年生 親子ふれあい活動

7月11日に、1年生が生活科の学習「公園で遊ぼう」で鬼怒グリーンパークへ行きました。今回は、「親子ふれあい活動」と併せて実施したため、保護者の方も一緒に参加して活動しました。

遊具遊びや水遊び、草滑りなどを楽しみました。また、水上アスレチックにも挑戦しました。

保護者の皆様も、熱い中ありがとうございました。

交通安全教室

本日は、「交通安全教室」を実施しました。2名のさくら警察署員の方にご指導いただきながら、集団での歩行のしかたを学びました。

気温が高くならない2時間目に実施するとともに、水筒を持参させて、熱中症にならないようにしました。

最初に警察官の方のお話を聞き、次に、横断のしかたを中心に歩行のしかたを校庭で確認しました。その後、実際に道路へ出て、歩行の実践をしました。

これからの登下校や、日常の生活の中で生かせることが大切です。保護者の方も、ご家庭て話題とし、お子さんとどのように横断するのかをご確認いただけると、交通安全教室で学んだことの復習ができると思います。

夏休みが近づいています。安全に生活できることを願っています。

もちのきタイム(クラスタイム)

今日のもちのきタイムは、クラスタイムでした。各学年に応じた内容でクラス全員で取り組みました。

【1年生】プリントの整理をしました。授業で使用するファイルの綴じ方、使い方を学んでいます。

【2年生】タブレットです。それぞれの目標をもって、調べたり絵を描いたりしていました。

【3年生】読書です。本日は担任が出張でしたが、他の職員が見守る中、静かに本を読んでいました。

【4年生】こじんまりと、学級全員でゲームをしていました。担任も含めて7人でジェンガをしていました。

【5年生】方眼紙を使って作ったパズルに挑戦していました。元の長方形の形に戻すのは至難の技です。

【6年生】5時間目の理科の準備をし、早めに実験を始めました。葉を叩き出してでんぷんの有無を調べます。

6年生 社会科校外学習

7月4日に、6年生が「なす風土記の丘資料館」へ行きました。

資料館(大田原館、那珂川館)、下侍塚古墳などを見学しました。国宝に指定されている「那須野国造碑」のレプリカも展示してあります。また、侍塚古墳は水戸黄門様が発掘させたという記録が残っています。そのような貴重なものを見学しました。

また、勾玉作りの体験を行いました。素材や道具は当時とは違いますが、古代の人の気持ちになれたでしょうか?

第2回読み聞かせ・語り

7月5日は、第2回目の読み聞かせ・語りの会でした。今回は、ボランティアの方3名と職員2名での実施でした。

お話が始まると、それまでのおしゃべりがぴたっと止み、児童はお話の世界に入り込んでいきました。

ちなみに、黄ぶなの絵は、ボランティアさんお手製です。

3年生 総合的な学習の時間

3年生が、農園に植えたポップコーンと大豆の世話に行きました。作物は、すくすくと伸びてきています。

世話をしながら、鳥につつかれてしまったらしいことや、水をうまく汲み取る方法なども体験を通して学んでいました。

また、1,2年生のサツマイモにも、水やりをしてくれました。