Topics

第23回高根沢地区JAまつり並びに商工祭について

明日、12日(土)9:00~15:30の時間において、第23回高根沢地区JAまつり並びに商工祭が、JAしおのや高根沢支店、本校駐車場にて開催されます。【3年ぶりの開催になります。】

今日は、テント設営等の会場準備が行われました。以前の商工祭は、ちょっ蔵広場で開催されていましたが、今回は、JAまつりと商工祭りを合同で開催し、地域の農業や商工業のPR出店を通じて、農産物や商工業者の魅力を知ってもらうことを目的として合同で実施されrます。

新型コロナウイルス感染症の感染の収束がなかなか見通せな状況ですが、感染対策をして、お子様と一緒に足を運んでみてはいかがでしょうか。「高根沢を愛する子」を育てるためには、高根沢の良さを知ることが大切です。このような機会を通じて、高根沢の良さに気付いていってほしいと思います。

交通安全講話

本日の5校時に1年生を対象とした交通安全講話を行いました。

講師は(株)オーリアル社長の大塚訓平様で、地域貢献活動の一環として小学校で交通安全についての話をしていただいている方です。

交通安全について、交通ルールを守ることや暗闇での危険性を話され、その後、児童の質問にも真摯に答えていただきました。

また、この活動に賛同している積水ハウスのご厚意で、反射板を1年生にプレゼントしていただきました。

1年生にとって、交通安全について考える貴重な時間となりました。

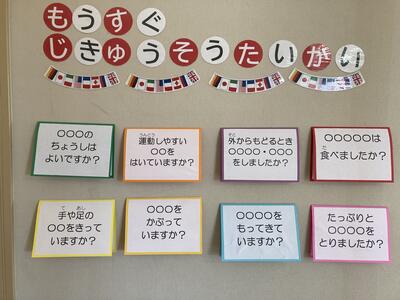

持久走大会に向けて(パート2)

来週に行われる持久走大会に向けての練習が本格化してきました。

1・2年生は、本番と同じコースを走りました。本番と同じコースを走るのは初めてでした。初めてということもあり、スタートから全力疾走してしまい途中で歩く児童もいましたが、今回の試走で、自分のペースを守り、最後まで走りきることの難しさが実感できたのではないでしょうか。まだ、練習する時間はありますので、今日の試走を振り返り、本番では、最後まで歩かずに自分のペースで走ってほしいと思います。

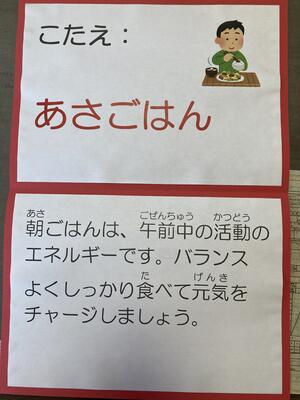

持久走大会に向けて、保健室前の掲示物がリニューアルされました。〇〇〇〇〇は食べましたか?〇に入る言葉は、あさごはんです。朝ご飯は、午前中の活動となるエネルギーです。バランスよくしっかり食べ、元気をチャージしてほしいと思います。

お弁当の日

今日はお弁当の日でした。このお弁当の日は、高根沢町ハートごはん条例の理念に基づき実施されるもので、

・お弁当づくりをとおして、食の大切さを理解するとともに、自分自身の健康を気づかう態度を育てる。

・お弁当づくりをとおして、家族や生産者への感謝の心を育てる。

・身近な地域で生産したものに親しみ、旬のおいしさを知る。の3つの目的で実施されるものです。

※高根沢町ハートごはん条例 (前文から引用)まごころ(ハート)を込めて育てた農産物を、(愛情)を込めて料理し、感謝の気持ち(ハート)をもってご飯をいただく。

1・2年生は、保護者と一緒にお弁当づくりのお手伝いをする。3・4年生は、保護者と一緒にバランスのよい献立を考え、お弁当づくりのお手伝いをする。5・6年生は、保護者と一緒にバランスのよい献立を考え、保護者尾一緒に一品以上のおかずをつくる。という内容で実施しました。

児童に話を聞くと、保護者の方と一緒に作って楽しかった。献立を考えるのが大変だったけど楽しかった等を答えていました。高学年の中には、自分でお弁当を作った児童もいました。

保護者の皆様には、お弁当の日の主旨をご理解の上、ご協力いただきありがとうございました。

チューリップ交流会

1年生が、本日の2校時にチューリップ交流会を行いました。このチューリップ交流会は、更生保護女性会が実施しているものです。今回は、5名の方が本校にお越しくださいました。チューリップの合言葉(正義)のような1年生になってほしいという願いを込めて、更生保護女性会の方々と一緒に球根を植えました。

厳しい寒さに耐えて、チューリップは大きく育つと言われています。この球根を大切に育てていきたいと思います。

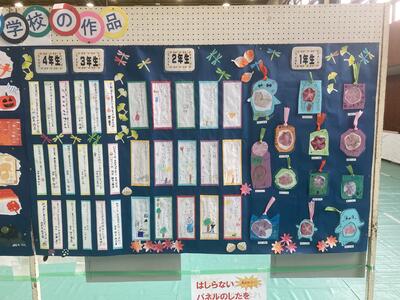

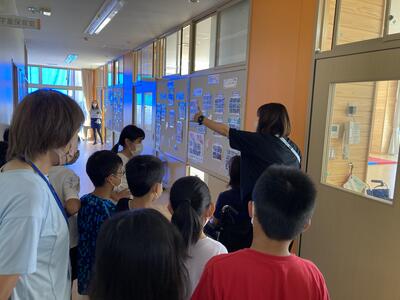

第44回高根沢町文化祭-作品展-の様子

第44回高根沢町文化祭-作品展-の展示の様子です。どの作品も力作揃いでした。

なお、今回展示した本校の作品は、11月27日(日)に開催予定の「きらきらフェスタ」に展示される予定です。

小学6年生による「中学校半日体験」

先週の金曜日に、小学校6年生が早い時期に中学校の授業や部活動を見学することを通して、中学校の様子や雰囲気を感じながら中学校進学への期待感を高めることで、小中学校間のスムーズな接続を図ることをねらいとした、小学6年生による「中学校半日体験」が行われました。

授業見学(5校時の見学)、学校説明(生徒会役員による)、部活動説明会(各部長による)の日程でおこないました。児童は、教科担任による授業、中学校ならではの行事、中学校から始まる部活動について、真剣に見学をし、説明を聞いていました。

中学校進学についてはまだ先のように感じますが、このような体験を通じて、中学校の生活をイメージしていってほしいと思います。

芸術鑑賞会

「劇団風の子」による芸術鑑賞会を行いました。今回は午前の部(2・4・6年生)午後の部(1・3・5)年生に分かれ、多目的室で実施しました。

「風の子ぴーぷーぴーふゃら団」という演目の公演でした。あらすじは、ぴーぷー団が作った秘密基地にぴーふゃら団が攻めてきて遊んで帰っていくとういものですが、その遊びとは、コマや紙風船、けん玉、紙芝居、おもちゃ遊び等、昔懐かしい遊びでした。劇団の方の上手な遊びにビックリしながら子どもたちは、夢中になって劇に見入っていました。現在は、ゲームで遊ぶことが多いと思いますが、皆で一緒になって遊んだ昔の遊びに興味をもったのではないでしょうか。

第44回高根沢町文化祭-作品展-

明日5日(土)と6日(日)の2日間、農業者トレーニングセンター(町民広場内)で、第44回高根沢町文化祭-作品展-が開催されます。

本校も作品を出品します。授業で取り組んだ全児童の作品が展示されています。時間がありましたら、お子様と一緒に足を運んでくださると幸いです。

運動遊びプログラム(第1回)

1、2年生が体育の時間で「運動遊びプログラム」を行いました。外部講師の方の指導で行いましたが、児童は、楽しく活動していました。体を動かすことが楽しく、そして心地よいと感じたと思います。まずは、体を動かすことが楽しく感じることです。楽しく感じることが、生涯スポーツにつながっていきます。この「運動遊びプログラム」は、後、3回実施予定です。

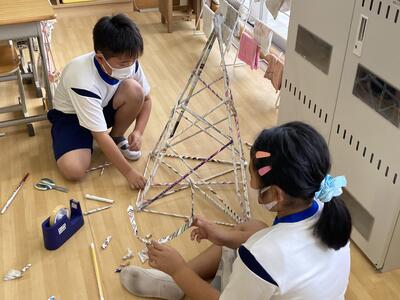

天まで届け(2年生 親子ふれあい活動)

とちぎ竹とんぼ塾 尾田忠則さんを講師として、2年生が親子で竹とんぼを楽しみました。前半は、竹とんぼ作り。後半は、校庭で竹とんぼを実際に飛ばしました。最初は、上手く竹とんぼを飛ばすことができませんでしたが、直ぐに飛ばし方のコツを掴み、上手に竹とんぼを飛ばすことができるようになりました。

短い時間でありましたが、児童にとって楽しい一時を過ごせたのではないでしょうか。竹とんぼは昔の遊びです。自分も、小刀で竹を細工して作った記憶があります。高く飛ばすためにはどうしたらよいかを考えながら作ることはとても楽しかったです。たまにはテレビゲームではなく、自分でおもちゃを作って遊ぶことも大切ですね。

感謝、感謝です。

校舎内の消毒作業、サツマ、トウモロコシ、ヒョウタン等の植物の栽培、豆腐作り等々、本校教育のために様々な学校支援ボランティアの方が協力してくださっています。感謝しかありません。本当にありがとうございます。地域と学校が力を合わせることで、「子どもたちの笑顔」が広がります。子どもは地域の宝です。生まれ育った地域を愛する児童を育成するため、これからもご協力をお願いします。

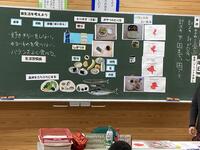

食に関する指導(5年生)

学校栄養士の先生にお越しいただき、5年生が食に関する授業を受けました。

今回は、「食生活を考えよう」というテーマのもと、自分自身の食生活を振り返り、これからの食生活について考えていく授業でした。「好き嫌いをしない」「悪いものを食べない」「バランスよく食べる」等の意見が出てきました。一度身に付いた食習慣を変えることは難しいと言われています。この時期に、食生活を考えることは大切です。

まずは、給食です。バランスの取れた給食を残さずに食べることから始めてみてほしいと思います。

3年生 社会科校外学習(高根沢消防署)

3年生が、社会科「安全なくらしを守る(1)火事を防ぐ」の学習の一環として、高根沢消防署に校外学習に行ってきました。

(1)火事が起きた際の火事を早く消すための活動や協力の仕組み

(2)火事を防ぐための活動

(3)救急活動について、消防署の職員の方から詳しい説明を聞くことができました。

また、様々な場面を想定しそれらに対応した機材等が搭載されている消防車の見学等、教室の授業ではできない貴重な体験をすることができました。

消防署の隊員の方には、お忙しいな中、時間を割いて児童に分かりやすく説明をしていただきありがとうございました。改めて感謝申し上げます。

サツマイモの収穫

1・2年生が、「生活科」の時間でサツマ芋ほりを行いました。サツマを育てている畑が学校から遠くにあるため、町バスを利用しました。

大きく育ったサツマ芋を掘り出した子どもたちは、満面の笑顔で芋を手にしていました。

土の感触を知り、収穫の喜びを感じることは学校教育にとって大切なことだと思います。

収穫したサツマ芋は家庭に持ち帰ります。たくさんサツマイモを収穫することができたので、3年生以上の児童もサツマイモを持ち帰ることとしました。調理方法は多岐にわたります。焼き芋でも、炊き込みご飯にして、デザートにしても美味しいと思います。この機会に、お子様と一緒に調理してみてはいかがでしょうか。

学校支援ボランティアの齋藤 勇次様には、サツマの定植から収穫までの作業大変お世話になりました。改めて感謝申し上げます。今後も、本校教育発展のためにお力添えをお願いいたします。

就学時健康診断・親学習プログラム

本日、就学時健康診断を行いました。来年度入学予定のお子様が対象ですが、どのお子様も係の先生の指示に従い、健康診断を行うことができました。

また、就学時健康診断時を利用して、親学習プログラムを開催しました。この親学習プログラムは、学校の依頼により町の生涯学習課が実施するもので、生涯学習課職員、ファシリエーター4名の方を講師として行いました。「家庭での読書のススメ ~本は心を育てる栄養です~」というテーマで話し合いを行いました。保護者同士でコミュニケーションを図ることで、入学への不安の解消につながったと思います。

なお、来年度の本校への入学予定者は16名です。

PTA奉仕作業

29日(土)に、PTAによる奉仕作業を行いました。今年度は、従来の作業場所の他に、来月18日(金)に実施予定の校内持久走大会に向けて、校庭及びサッカー場の整地作業と時計台への防腐剤作業を追加して行いました。おかげさまで、作業前と作業後では見違えるほどきれいになりました。今日からの持久走の練習は、整地されたグランドで児童が気持ち良く走れることと思います。

お忙しい中、奉仕作業に参加いただきありがとうございました。

検定の日(第2回)

今日は、検定の日でした。児童の体力向上を目指し今年度からスタートしの取り組みで、今日が2回目となります。

各自で目標を立て検定を行いますが、各自で自分に合った目標を立てることに意義があります。今回は2回目ということもあり、1回目に比べるとスムーズに検定を行うことができました。

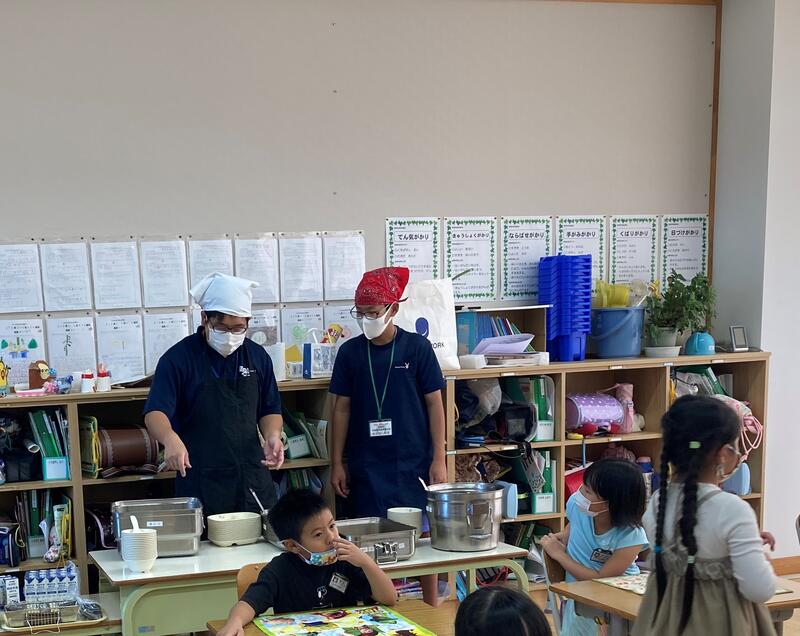

とうふ作り

学校支援ボランティア2名の協力を得て、3年生が、豆腐作りを行いました。国語「すがたをかえる大豆」と総合的な学習の時間で行っている「植物栽培」関連しており、教科を横断した授業として実施しました。

大豆から豆乳を作り、にがりを入れて成型して豆腐はできますが、大豆から豆腐を作るその過程は、まさに先人の知恵が詰まったものです。高根沢産の大豆で作った豆腐は、児童にとっても格別な味だったと思います。

今後は、「すがたをかえる大豆」で学習している書き方の工夫を参考にして、大豆から豆腐になる調理の仕方を、分かりやすい説明の仕方を考え、説明する文章を書いていく予定です。

お忙しい中、児童のためにお越しいただいた学校支援ボランティアの方に改めて感謝申し上げます。

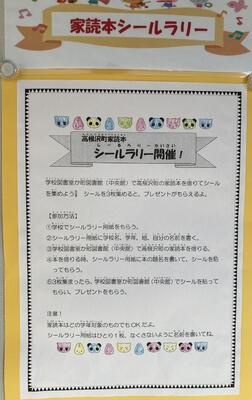

高根沢町家読本 シールラリー

本日27日(木)~11月9日(水)の期間は、全国読書週間です。

本町においても、「高根沢町家読本 シールラリー」(10月27日~11月30日まで)を実施します。児童を通じご家庭には、実施の方法等のプリントが配付されていますので、ご一読くださるようお願いいたします。「読書の秋」です。この機会に、是非読書に親しんでほしいと思います。

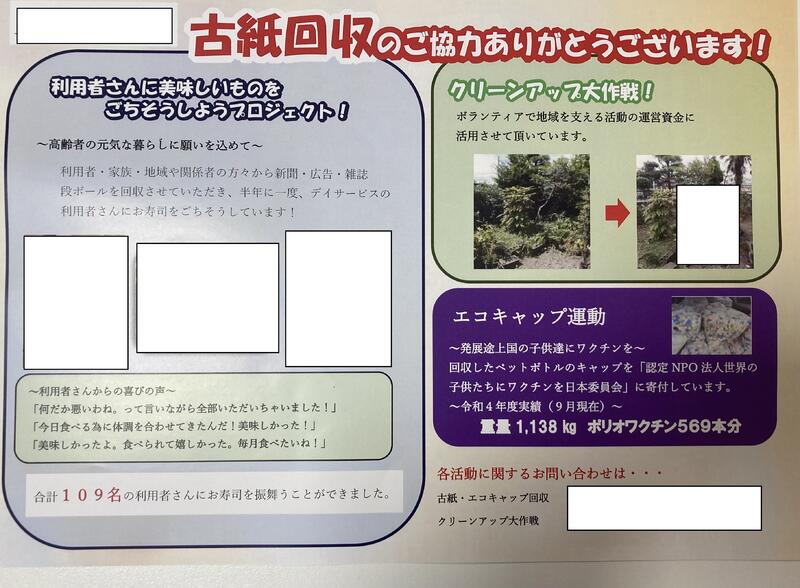

エコキャップの活用について

福祉教育の一環として、本校ではエコキャップの回収を行っています。以前は、県外の業者に依頼してエコキャップを回収していただいていましたが、昨年度より、地元の企業に回収(月に1回)していただいています。エコキャップ以外にも、古新聞、雑誌、段ボール等も回収していただいております。

エコキャップは、ポリオワクチンに。雑誌等の収益金は、高齢者の方の元気な暮らしの一助として使われています。今後も、エコキャップの回収にご協力くださるようお願いします。

※個人情報保護の観点から、個人が特定される写真等の掲載を控えましたのでご理解くださるようお願いします。

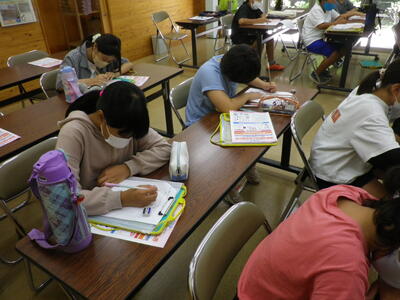

今日の授業の様子(2・3校時の授業から)

今日の授業の様子です。

1年生 生活科で鬼怒グリーンパークに校外学習に出かけました。秋の公園でたくさんの秋を見つけることができました。

2年生 算数 「あたらしいけいさんを考えよう」かけざんのしきであらわそうというねらいで学習を進めました。かけ算の意味を考えることが大切です。

3・4年生 体育 「タグラグビー」ボールを後ろにしか投げられないというラグビー特有のルールのもと、パスの練習をしました。その後、チームに分かれてゲームを行いました。チームで作戦を立て、楽しくゲームを行っていました。

5年生 家庭科 買い物の仕方にについて考えようというねらいで学習を進めました。品質や環境、分別収集の仕方等を調べ、友だち同士で発表し合いました。

6年生 外国語 生き物の名前(複数形)を覚えようというねらいで学習を進めました。ゲーム形式で、楽しみながら授業を行っていました。

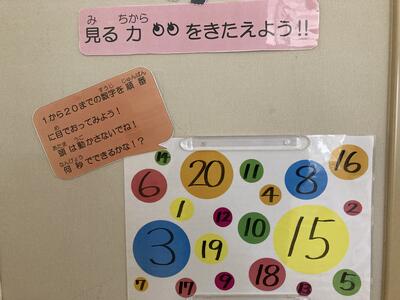

保健室前の掲示物が新しくなりました。(めをたいせつにしよう!)

10月10日は「目の愛護デー」でした。それに関連し、保健室前の掲示物が新しくなりました。「めをたいせつにしよう!」です。学校でも、GIGAスクール構想のもと、タブレットを活用した授業が多くなってきています。家庭におかれましても、児童のパソコン及びタブレット、スマホでのゲーム、YouTube等の視聴が増加傾向にあります。視力低下を防ぐ観点からも、目を大切にする習慣を身に付けさせていきたいと思います。

持久走練習(業間)の様子です。低学年(1~3年生)は、校庭のトラックを、高学年(4~6年生)は、サッカー場のトラックを走りました。

今日のもちもきタイムは、もちのき班に分かれて、もちのき広場花壇の花を抜きました。今後は、整地作業をして、パンジー、ノースポールの苗を定植していく予定です。

持久走大会に向けて(パート1)

今日の業間の時間を利用して持久走大会に向けての全体練習が始りました。今日は、コースを全児童で歩きました。次からは、実際に走っての練習が始ります。

月・水・金の業間(15分間)の時間を利用して行いますが、ご家庭におかれましても、お子様と一緒に走ってみてはいかがでしょうか。スポーツの秋です。運動に親しむ習慣を身に付けさせていきたいと思います。

尚、持久走大会のコースは、本校校庭と北高根沢中学校のサッカー場をお借りして行います。

学校だより11月号を掲載しました

学校だより11月号を掲載しました。メニュー学校だよりからお入りください。尚、個人情報保護の観点から、写真の一部を差し替えております。保護者及び地域の方に配付した学校だよりと一部変更がありますのでご理解くださるようお願いいたします。

第5学年親子ふれあい活動

5年生が親子ふれあい活動を行いました。「マイ箸作り」を行いましたが、親子で楽しい一時を過ごせたことと思います。箸を作る前に、環境についての話を聞かせていただきました。環境問題は、現在の社会において避けて通れない問題です。一人一人が環境問題に対して正しい知識をもち、実行可能なものから実行していくことが大切だと思いました。

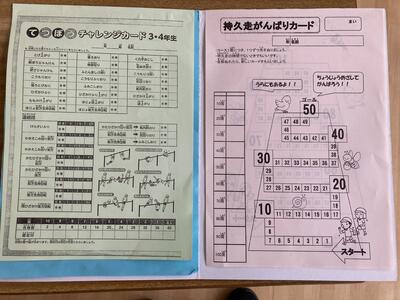

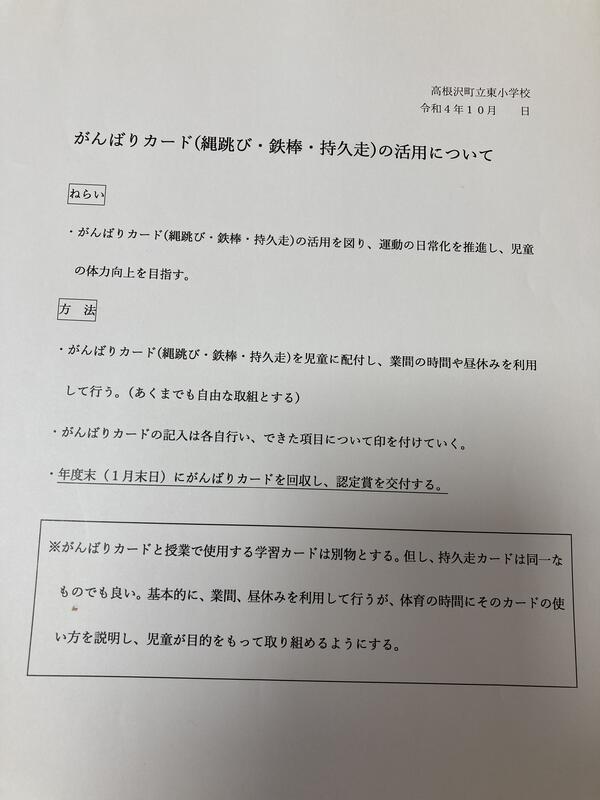

がんばりカード

今年度よりがんばりカード(縄跳び・鉄棒・持久走)を活用し、児童の体力向上を図っています。今週から、来月の18日(金)に行われる持久走大会に向けての練習が始ります。先週は、持久走のがんばりカードを配付しました。

コロナ禍において、児童の体力が低下傾向にあります。少しでも体力の低下に歯止めをかけ、活力ある児童の育成に努めていきたいと思います。

今日のもちのきタイムは、体力アップ活動でした。

とちぎっ子体力ライジングひろばのチャレンジランキングのなわとびチャレンジを行いました。短い時間ですが楽しく活動するすることができました。

修学旅行が無事に終わりました。

修学旅行が無事に終了しました.。

○政治・経済・文化の中心地である東京や古都鎌倉の見学を通して、幅広い知識を身に付け、今後の学習に役立てる。

○集団行動の望ましいあり方や規則正しい生活態度、公衆道徳を身に付ける。

○友達と行動を共にすることで、小学校のよい思い出をつくる。

○班別活動計画を立て、自ら学ぶ意欲とリーグシップを育てるの目的で実施しましたが、児童は、この目的を理解して行動できたのではないでしょうか。

何よりこの二日間、児童が元気に過ごせたことが何よりです。たくさんの思い出を学びを胸に、家路に着いたと思います。疲れもあると思います。明日からの二日間で疲れを取り、月曜日に元気登校してほしいと思います。

保護者の皆様には、事前の準備等大変ありがとうございました。感謝申し上げます。

修学旅行パート6

修学旅行二日目、午後の活動の様子です。スカイツリー見学後、昼食を取り、最終見学地のすみだ水族館を見学しました。児童は、元気に見学できました。

予定通り、14時15分に、ソラマチを出発しましした。

修学旅行パート5

修学旅行二日目、午前の活動の様子です。

最初の見学は国会議事堂。建物の荘厳さに圧倒された様子です。

国会議事堂の次は、皇居、二重橋ではいポーズ。外国人観光客の方が目立ちました。

次は、スカイツリーに向かいます。

修学旅行パート4

修学旅行2日目、朝の様子です。朝食はバイキングで各自で料理を選びました。6年生は、洋食をセレクトする児童が多かったようです。

今日のスタートは、国会議事堂です。みんな元気に2日目を迎えました。

修学旅行パート3

予定通りホテルに着き、今、夕食が終わりました。これから部屋に戻り、就寝時間まで自由時間になります。子どもたちが一番楽しみにしている時間かも知れません。子どもたちは、皆元気です。

修学旅行パート2

修学旅行初日の午後の活動は、各班毎の鎌倉散策でした。

事前に立てた計画に沿って、各班で楽しく散策することができました。

旅行支援が始まっていますが、鎌倉にはたくさんの旅行者で賑わっていました。

この後はバスで、ホテルに向かいます。児童は、みんな元気です。

修学旅行パート1

修学旅行初日、午前の児童の様子です。大仏の前で、はいポーズ。そして昼食。これから、鎌倉散策、班別行動です。

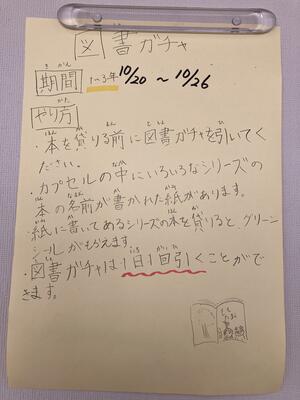

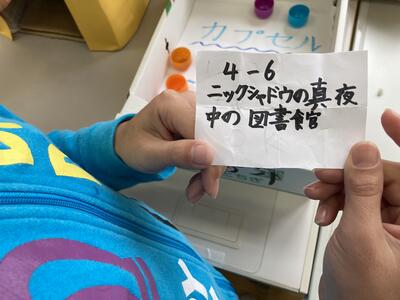

図書ガチャ(図書委員会の活動から)

先週から、図書委員会で企画した図書ガチャ(4~6年生は昨日まで、今日から26日までが、1~3年生)を行っています。図書ガチャは、ガチャを回してガチャから出てきたお題のシリーズの本を借りて、グリーンシール3枚を獲得する仕組みです。図書くじは、直接ガチャを引き、その中に書かれているお題の本を借りて、グリーンシール3枚を獲得する仕組みです。このガチャは6年生児童が製作してくれました。

児童は、楽しくガチャを回していました。

この企画は、児童にとても好評だったので、昨年度に引き続いての実施となりました。

児童の読書活動の推進は、本校でも重点的に取り組んでいる教育活動の一つです。このような活動を通じ、読書が好きな児童の育成に取り組んでいきたいと思います。

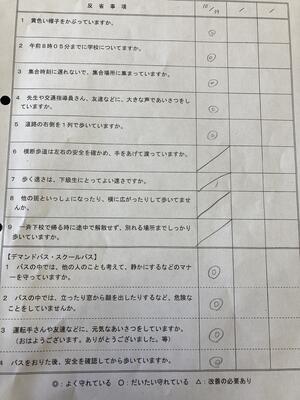

登校班会議

本日のもちのきタイムの時間を利用して、登校班会議を行いました。各登校班ごとにブロックに分かれて実施しました。

登下校に関するプリントの各項目について振り返りをしました。今日の班ごとの振り返りを明日からの登下校に生かしていきたいと思います。

明日から修学旅行

明日から6年生が、一泊二日の予定で、東京・鎌倉方面に修学旅行に出かけます。本日の5校時に修学旅行の最終確認を行いました。

今回は、初日の活動に鎌倉の班別行動を行います。新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、各グループに担当教員が同行したり、飲食の禁止などの制限を設けての行動になりますが、児童は、各班で計画を立ててきました。この2日間が、児童にとって実り多いものになるようにしていきたいと思います。

まずは今日の健康管理です。出発時刻も早いので、早めに就寝し、十分な睡眠時間を確保してほしいと思います。

校外学習(2年生 生活科 宝積寺駅他)

本日、生活科の学習で、宝積寺駅他等に出掛けてきました。「みんなでつかうまちのしせつ」の単元で、身近な公共施設を利用し、公共施設やそこにある公共物は、みんなで使うものであることやそれらを支えている人々がいることが分かり、それらを大切に使ったり、安全に気をつけて、正しく利用することができるというねらいで実施しました。

ちょっ蔵情報発信館や、高根沢町図書館仁井田分館を見学し、宝積寺駅から仁井田駅までは電車で移動しました。

初めて電車や切符を初めて購入する児童(切符を購入する児童が大部分でした)がおりましたが、スムーズに購入し、電車に乗車することができました。電車内でのマナーもしっかり守れました。

実際に体験することで、公共施設や公共物を大切にする心や、使用の際のマナーについての学習が深まったと思います。

第1学年親子ふれあい活動

1年生が、親子ふれあい活動を行いました。塩野谷農業協同組合 高根沢地区センター 梨・トマト選果場を見学しました。梨の品種の違いによる甘さの特徴、品種ごとの大きさの違い、梨が市場に出荷されるまでの説明を受けました。

消費者に喜んでもらえるための工夫や、苦労等を知ることができたことと思います。保護者の皆様には、お忙しい中、親子ふれあい活動に参加いただきありがとうございました。限られた時間ですが、児童にとっては貴重な時間を過ごすことができたと思います。

読み聞かせ

昨日のもちのきタイムは、読み聞かせ(第3回)でした。民話の会から3名、図書ボランティアの方2名の計5名で行いました。

1年生は、「もくもくやかん」「わゴムはどのくらいのびるかしら」「しんせつなともだち」「うえきばちです」2年生は、「ねずみのいもほり」「ノラネコぐんだん ラーメやさん」3・4年生は、「小判の虫干し」5年生は、「二人の甚五郎」「おばあさんと九官鳥」6年生は、「子授け金毘羅さま」を読み聞かせしていただきました。

児童は、物語に入り込み、目を輝かせながら話を聞いていました。本校では、読書が大好きな児童の育成を目指し、様々な取組を行っています。その中でも、読み聞かせは児童にとっては待ち遠しいものです。ボランティアの方におかれましては、お忙しい中、児童のためにお越しいただきありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。

遠足(1~3年生 子ども総合科学館)

1~3年生が遠足で、子ども総合科学館に行ってきました。

子ども総合科学館では、館内をグーループで活動した後、プラネタリウムを全員で見ました。その後、昼食を取り帰校しました。

前日まで欠席者や体調を崩す児童がいましたが、当日は全員が参加することができ楽しく活動することができまました。

班別行動では、3年生がリーダーとして班員をまとめながら活動を行っていました。小さい学校なので、3学年合同の遠足になりますが、このような機会を生かしながら上級生としての自覚を育てていきたいと思います。

学校のクジャク(仲直り)

本校では、クジャク2羽(ジャックとクー)を飼育しています。推定年齢は2羽とも15歳(詳細は不明)を過ぎています。オス2羽の為、ストレスが溜まると時々喧嘩をしてしまします。止まり木を増築したり、餌を別々のするなどして対策を講じていますが、完全に喧嘩がなくなることはありません。今月は、ジャックがけがをしてしまい、獣医さんに来ていただき治療を受けました。

喧嘩をして怪我をしたジャックはまだ立ち上がることができませんが、抗生剤や痛み止めの薬を処方されたので徐々に良くなってくると思います。

クーは、ジャックのそばに行き、心配そうにジャックに寄り添う姿が多くなりました。ジャックとクーは喧嘩もしますが、直ぐに仲直りをして一緒に生活をします。「ごめんね。大丈夫。」「大丈夫だよ。安心してね。」そんな会話をしている風に感じます。大切なことは、すぐに謝ることなのかも知れません。ジャックとクーを見ていてそんな感じがしました。

授業の様子(1~3年生)

今日の授業の様子です。

1年生 学級活動 タブレットで、アンケートに答えていました。このアンケートは全学年で実施します。アンケートの結果は、第2回学校保健委員会で活用していく予定です。

2年生 算数 「さんかくやしかくの形をしらべよう」長方形や正方形を半分に切ってできた形を調べようというねらいの学習でした。実際に正方形や長方形を切って調べていました。児童はいろいろなことに気付きながら学習を進めていきました。

3年生 社会 学校の中にはどんな消防施設があるか調べようというねらいの学習でした。実際に、校舎内を歩き調べていました。意外と学校には数多くの消火施設があります。全部調べることができたでしょうか。

授業の様子(4~6年生)

4年生 総合的な学習の時間 今月に行った福祉体験(計6時間)を基に、グループに分かれてのまとめの学習に入ってきました。グループを編成しグループ毎にテーマを決め、福祉の学習を深めていきます。

5年生 国語 「漢字の読み方と使い方」いろいろな音をもつ漢字のことを知って、使いこなそうというめあての学習でした。本( ) 大( ) ( )案 ( )人 さて、この( )に入る漢字は何でしょう。

6年生 算数 2つの数量の関係を調べようというねらいの学習でした。2つの数量を表した表を参考にし、関係を調べていました。

中学生との合同レクリェーション

新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から実施を見送っていた中学生との合同レクリェーションを、今日のもちのきタイムの時間を利用して行いました。

今回の合同レクリェーションは、児童会と生徒会の役員が相談し、企画・運営を担当しました。参加した誰もが楽しめるゲーム(猛獣狩り)を行いましたが、児童はとても楽しそうに活動をしていました。施設併設型小学校としてスタートして4年が経ちますが、中学校と隣接しているという利点を生かした活動を今後も中学校と連携し、継続的・計画的に実施していきたいと考えています。

第2学期始業式

第2学期始業式を行いました。3日間の短い休みを挟んでの新学期ということで、気持ちの切り替えが難しいようですが、2学期のめあてを立て、その目標に向かって取り組んでいってほしいと思います。

始業式にあたり、次のことを児童に話しました。

(1)3つの約束をこれからも守って学校生活を送っていきましょう。

(2)金子みすゞさんの「こだまでしょうか」から、言葉の力を知り、優しい言葉を使っていきましょう。

(3)6年生に対して、友達との楽しい思い出をたくさん作るとともに、中学校への準備を進めていきましょう。

1~5年生は、104日間、6年生は100日間の2学期がスタートしました。保護者のみなさにおかれましては、1学期同様、本校教育活動に対し、ご理解、ご協力くださるようお願いいたします。

第1学期終業式

本日、第1学期の終業式を行いました。39日間の夏休みを挟んだ学期ですが、1年生は94日、2~6年生は96日学校に登校しました。

式では、児童に1学期始業式で約束した3つのこと、「命を大切にすること」「先生の話を聞いて、かしこい人になること」「ありがとうの心を大切にすること」が守られたかどうか。大人になって生きていく基盤である「生きる力」を身に付けていってほしいということ。2学期に頑張ってほしいこと。最後に、通知表について話しました。

3日間の休みを挟んで直ぐに2学期がスタートしますが、この3日間を有意義に過ごし、元気に2学期がスタートできることを願っています。

保護者の皆様におかれましては、本校教育にご理解、ご協力をいただき改めて感謝申し上げます。2学期も引き続きご協力くださるようお願いいたします。

1年生 初めての通知表です。

4学年社会科校外学習(山あげ会館)

本日4年生が、社会科の校外学習で那須烏山市の山あげ会館に出かけました。「郷土の伝統・文化と先人たち」の学習の一環として実施したもので、県内の文化財について、その様子をとらえ、地域の人々が受け継いできたことや、そこには地域の発展など人々の様々な願いが込められていることを理解するというねらいで行いました。

山あげ祭りの起源は、永禄3年(1560年)時の烏山城主那須資胤が、当地方の疫病防除・五穀豊穣・天下泰平を祈願したことが始まりと言われ、現在は、ユネスコ無形文化遺産登録されています。

児童は、壮大な祭りの様子や、地域の人々の願い等をしることができたようです。この学習を、これからの社会科の学習に生かしていきたいと思います。

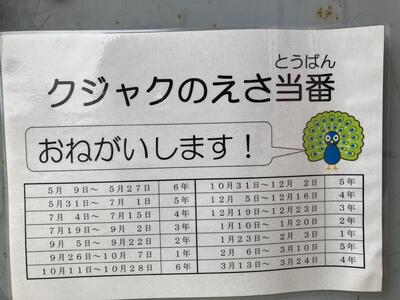

クジャクの餌

クジャクの主食は米ですが、葉物野菜が大好きです。本校では、年度当初にクジャクのえさ当番を決め、児童が各家庭で出る野菜くずを持ってきてクジャクの餌として与えています。

現在、1年生が当番です。家庭のご協力もあり、毎日十分な量の野菜くずをクジャクに与えることが出来ています。クジャクが野菜くずを美味しく食べる様子を見ると、こちらも嬉しくなります。

これからも、ご協力くださるようお願いします。

学校公開・第2回学校運営協議会・第2回連携推進会議を開催しました。

本日、学校公開・第2回学校運営協議会・第2回連携推進会議を開催しました。学校公開は、2・3校時で行いましたが、児童の生き生きと授業に取り組んでいる様子を参観していただけたのではないでしょうか。

第2回学校運営協議会は、3校時の授業を参観していただいた後、

1、児童の学校生活について(授業の様子から)

2、学校と地域の連携推進事業実践校としての取組について、協議を行いました。

委員の方々からは、貴重な意見をたくさんいただくことが出来ました。この意見を、今後の学校経営に生かしていきたいと思います。お忙しい中、参加いただき感謝いたします。これからも、本校の教育発展のためにご協力をお願いしたいと思います。

3校時の授業の様子です。1年生 算数 「どちらがおおい」

2年生 国語 「なかまのことばとかん字」

3年生 総合的な学習の時間 「やさいはかせになろう」

4年生「きょう土の伝統・文化と先人たち」

5・6年生 体育 ゴール型ゲーム(バスケットボール)

第2回学校運営協議会の様子です

第2回連携推進会議は、「1学期の地域学校協働活動」を振り返るというテーマで、〇良かったこと、次回も続けること〇改善すべきポイント〇これからやれそうなこと〇活動上の疑問点について協議しました。

最後に、マイスターの先生より、今後の進め方について指導講評を伺いました。

今日の話合いを、今後の学校経営に生かしていきたいと思います。

第4学年親子ふれあい活動

4年生が親子ふれあい活動を行いました。エコハウスたかねざわの3名の職員の方を講師として、「木工キットで時計作り」を行いました。短い時間でしたが、親子で楽しい一時を過ごせたことと思います。

もちのきタイムから(全校一斉草取り作業)

今日のもちのきタイムに、全校一斉の草取り作業を行いました。1・2年生が校庭、4・5年生がもちのき広場、3・6年生がサッカー場(枯草の運搬)を担当しましたが、皆で協力して、時間内に予定していた作業を終了することができました。

放課後の消毒作業

放課後の消毒作業を、現在2名のボランティアの方の協力により行っています。

消毒作業に当っていた教員の負担も軽減され、放課後は、教材研究等に充てる時間が増えてきました。教員の指導力向上において教材研究は欠かせません。児童にとって「楽しい授業」「ワクワクする授業」「分かる授業」を行うことが大切です。ボランティアの方の協力で、このような時間を確保できることに感謝申し上げます。

尚、現在ボランティアの方は2名ですが、随時募集しておりますので、ご協力いただける方がおりましたら、教頭まで連絡してください。宜しくお願いいたします。

マイチャレンジ事業最終日

町内の各事業所において実施していたマイチャレンジ事業ですが、本日で終了しました。

本校で、マイチャレンジ事業を行っていた2名の生徒も無事に終えることができました。小学校を卒業して、まだ2年も経っていませんが、授業や給食補助、児童と一緒に遊んでいる姿に成長を感じました。

5校時は、6年生児童に、中学校での生活の仕方や学習について等を話してくれました。教科担任制による授業、年7回実施される定期テスト、中学校ならではの行事について詳しく説明があり、児童は真剣な表情で聞いていました。3日間という短い期間でしたが、このマイチャレンジ事業で学んだことを、中学校に戻ってから生かしていってほしいと願います。

卒業に向けて(1)

6年生の卒業アルバムの写真撮影を本日行いました。各クラブ、委員会活動、個人写真、クラスの集合写真、教職員の集合写真を撮影しました。

卒業といってもまだまだ実感はわかないと思いますが、少しずつですが卒業を意識する時期でもあります。来月には、修学旅行が予定されています。小学校生活の一大イベントだと思います。

一つ一つの行事を大切にさせ、思い出一杯の小学校生活をさせていくとともに、夢と希望をもって中学校に進学できるよう指導していきたいと思います。

授業の様子

今日の4校時の授業の様子です。

1年生 音楽 「うたにあわせよう!!」「リズムにあわせよう!!」というねらいでしたが、児童は楽しみながら、歌に合わせて体を動かしたり、リズムに合わせて歌を歌っていました。

2年生 国語「どうぶつ園のじゅうい」 文しょうを読んで、わけとくふうを見つけようというねらいの学習でした。教科書に線を引きながら学習を進めていました。

3年生は、本日の2・3実施した親子ふれあい活動の様子です。たかねざわサイエンス・ラボ 松本規明様にお越しいただき、ペットボトルを利用して自分だけの素敵な水族館を作りました。親子で、どのような水族館にするかを話合いながら楽しく活動をしていました。

4年生 国語 「ごんぎつね」登場人物の気持ちを考えながら、音読をしていました。兵十とごんの気持ちを考えて読むことが大切です。

5年生 算数 「図形の角を調べよう」 学習のまとめを行っていました。三角形や四角形の内角の和について理解し、それを用いて多角形の和を求めることができます。今までの授業を振り返りながら、まとめの問題に取り組んでいました。

6年生 算数 「円柱の体積の求め方を考えよう」 円柱の体積の求め方を考え、円柱の体積を求める公式にまとめていました。

マイチャレンジ事業

28日(水)~30日(金)の3日間、北高根沢中学の2年生2名が本校においてマイチャレンジを行います。このマイチャレンジ事業とは、職場体験活動や社会奉仕活動など、学校や地域の特性等を生かした様々な社会体験活動を通して、中学生に共に生きる力ら感謝の心等を育み、主体的に自己のあり方や生き方を見つめさせることをねらいとして実施するものです。

町内の各事業所において実施されており、本校には、本校卒業生2名が参加しています。

早速、授業、給食のサポート、昼休み等における児童との共遊等を行いました。この、事業を通じ、生徒が一回り大きく成長してくれることを期待しています。

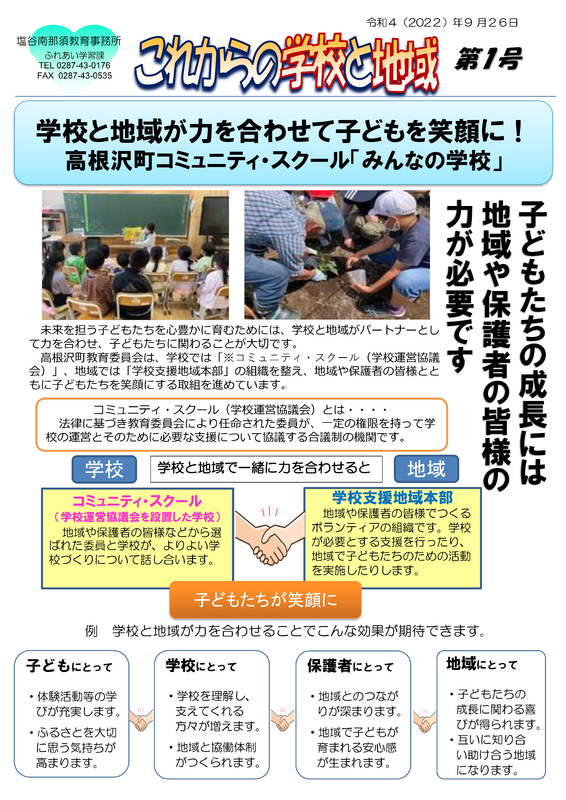

これからの学校と地域(第1号)

5月13日のホームページの記事でお知らせしました「頑張る学校・地域!応援プロジェクト事業」ですが、今年度は、その事業を受け様々な活動を展開しています。

その事業の一環として、これからの学校と地域(第1号)が発行されました。〔塩谷南那須教育事務所 ふれあい学習課〕このプリントは、後日、東小学校地域にお住いのご家庭に配付されます。学校と地域の結びつきや関係が、分かり易く書かれています。今回は、ホームページにも掲載しますのでご覧ください。※個人情報保護の観点から個人の氏名等は掲載いたしませんので、ご了承ください。

「社会に開かれた教育課程」の実現には、地域の協力が不可欠です。今後、様々な面でご支援ご協力をお願いすると思います。よろしくお願いします。

第4回PTA活動検討委員会

昨日、第4回PTA活動検討委員会を行いました。今回の会議では、各専門部における活動及び組織の見直しを中心に、従来の固定概念にとらわれずに話し合いが行われました。「持続可能なPTA活動」を目指して、会議を重ねて参りましたが、今回の会議である程度の方向性が打ち出されたと思います。

今後は、それに伴う規約改正等の話合いになってきます。第5回PTA活動検討委員会(最終回)を12月12日(月)17:00~開催します。この会議は、PTA会員の方ならば誰でも参加できます。後日、開催通知のプリントが配付されますので、是非参加してほしいと思います。

学校だより10月号を掲載しました。

学校だより10月号を掲載しました。メニュー学校だよりからお入りください。

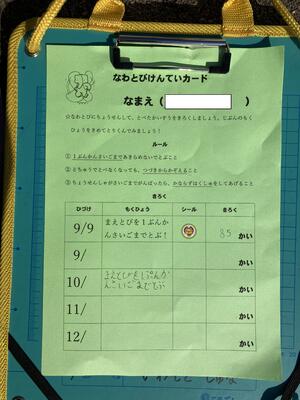

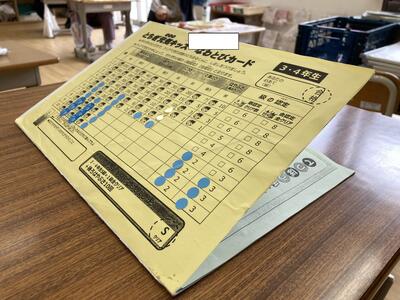

検定カード

今年度より、児童の体力向上と運動の日常化を目指して、各種検定カードを児童に配り、休み時間等を活用して、各自で検定を行っています。従来の、体育の授業で使用するものではなく年間を通じて活用できるカードです。

縄跳び検定カードを利用して実施していますが、今後は、鉄棒や持久走のカードも児童に配布し、活用していきたいと思います。

なお、今回は、とちぎ元気キッズ がんばりカードを使用しています。

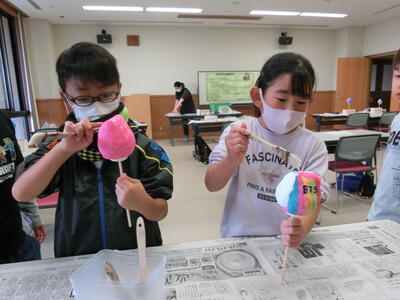

校外学習(4年生 那須高原自然の家)

4年生が、那須高原自然の家に校外学習に行ってきました。

午前中のオリエンテーリングは、各班に分かれ、自然の家周辺で行いました。どの班もチームワークよく協力しながら、自然の家の周辺に設置されたポストを地図を見ながら探すことができました。

午後は、フクロウの絵付けを行いましたが、思い思いにふくろうに色付けを行いました。

①美しい自然に親しみながら、自然を愛する豊かな心を育てよう。

②集団生活を通して、友だちのよさや自分自身のよさを発見しよう。

③グループ活動を通して、お互いに協力することの大切さを感じようの3つの目標を立てましたが、児童は、約束を守り、事前に立てた目標を達成することができたと思います。

この校外学習で学んだことを、これからの学校生活に生かしていってほしいと思います。

授業の様子

今日の3校時の授業の様子です。

1年生 学級活動 明日のタブレットの持ち帰りに備え、課題について、家庭での操作方法について学習しました。尚、この学習は、ICT支援員の協力を得ながら行いました。

2年生 算数「ひき算のひっ算」3位数−2位数(十,百の位からの繰り下がり)の学習でした。繰り下がりを理解し、問題を解いていました。

3年生 音楽 めざせ楽器名人「せんりつの感じを生かしリコーダーを歌おう」の学習でした。リコーダーによる演奏を楽しみながら行っていました。

4年生 理科 まとめのテストを行っていました。今までの学習を思い出しながら問題を解いていました。

5・6年生 体育 「陸上競技 走り幅跳び」記録会を行っていました。助走のスピードを生かして跳ぶことが大切です。

秋の交通安全街頭指導

「秋の全国交通安全運動」9月21日(水)~9月30日(金)が始まりました。本校でも、児童一人一人が正しい交通のきまりを身に付け、通学班の一員として、班員と心を合わせ安全に登校できるようにする。というねらいのもと、秋の交通安全街頭指導(21日~27日)を行います。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、教職員のみでの実施といたしました。児童の登校の様子を見守りましたが、交通ルールを守り、一列でしっかり登校できていました。

尚、今回の街頭指導は、従来の街頭指導の場所の一部を変更して行っています。(県道沿い武道館入口から旧東小跡信号へ)

ご家庭におかれましても、この機会に、お子様の登校班の様子を再度確認していただきたいと思います。

5学年校外学習(エコ・ハウスたかねざわ 総合的な学習の時間)

5年生が、エコ・ハウスたかねざわに校外学習に出かけました。

総合的な学習の時間で行っている「環境」についての学習の一環として実施しました。職員の方からは、ごみを分別する目的と分別方法について説明をしていただきました。児童は、熱心にメモを取りながら、説明を聞いていました。

急速なスピードで、地球の環境が悪化しています。「温暖化」「砂漠化」「海洋プラスチック問題」「酸性雨」等々、まずは、自分たちでできることを実践していくことが大切です。今回の学習は、環境問題について、自分たちができることを考える良い機会になったことと思います。

4年生総合的な学習の時間から(福祉教育・車椅子体験)

4年生が、総合的な学習の時間に、福祉教育の一環として車椅子体験の授業を行いました。

「高根沢町障害児者生活支援センターすまいる」職員の皆様にご指導いただきながら、車椅子に乗る体験をさせていただきました。

車椅子を実際に組み立て実際に操作をしてみることで、児童は様々なことで気付きがあったようです。

高齢者疑似体験、アイマスク体験、そして今日の車椅子体験と計6時間の体験学習を行いました。このような授業が、福祉に関する意識の向上に繋がっていくことを期待しています。

発育測定

今週の1週間(業間の時間を利用)をかけて、発育測定(身長・体重)を実施しました。

5年生女子、6年生男子の伸び率が高く、4月から4cm伸びた児童もいました。

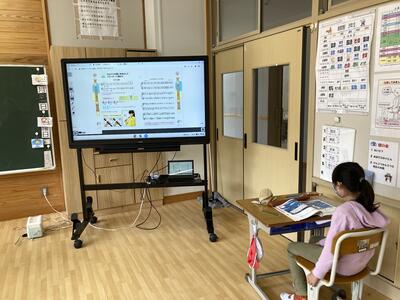

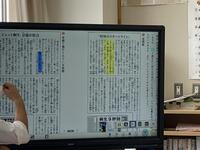

5年生 国語の授業から

5年生の国語の授業は、「同じ出来事について書かれた記事を読み比べ、違いを考えよう。」というねらいで、授業を進めていました。国語の教科書に載っている桐生選手の記事を読み比べ、全国紙と地方紙では、記事の内容にどのような違いがあるかを考えました。

この授業では、ICT支援員に授業に参加していただき、ICT機器の操作を中心に協力していただきました。電子黒板による記事の音読の操作、オフリンクを用いての意見の集約などを行っていただきました。

同じ記事でも、全国紙と地方紙では同じ出来事でも、記事の内容に違いがあることが理解できたのではないでしょうか。なぜ、ぞのような違いが出てくるのかを考える授業は次回になります。

授業の様子

今日の2校時の授業の様子です。

1・2年生は体育。とちぎっ子 体力ライジング広場に紹介されている種目の一つである「みんなでリレー」を行っていました。計画的に継続して行うことで走力がついてきます。

昨年度も紹介しましたが、栃木県教育委員会では、とちぎっ子体力雷ジングひろばを開設し、児童生徒の体力向上に関する資料等を掲載しています。家庭で、手軽にできる運動も取り上げられていますので紹介させていただきます。是非、ご活用ください。

とちぎっ子体力雷ジングひろばホームページ

https://www.tochigi-rising-kids.jp/

3年生は算数。タブレットを活用して単元のまとめを行っていました。この後、単元テストを行いました。

4年生は、総合的な学習の時間。とちぎ障害者労働自立センター ゆめの職員の方のご指導を受けながら、アイマスク体験を行いました。

5年生は、音楽。「オーケストラの魅力を感じよう。」というねらいで授業を行っていました。

6年生は、社会。1学期のまとめのテストを行っていました。

1学期も、残すところ1か月あまりとなりました。学期のまとめをしっかり行っていきたいと思います。

また、今日のもちのきタイムは、体力アップ活動で、みんなでリレーを行いました。学年ごとに分かれての実施でしたが、どの学年も、楽しくリレーに取組んでいました。楽しみながら体力アップですね。

トウモロコシ(ポップコーン)の収穫(2・3年生)

1・2年生が、定植したトウモロコシ(ポップコーン用)が元気に育ち収穫の時期を迎えました。学校に定植したトウモロコシ(ポップコーン用)は先週に収穫しましたが、今回は、畑に定植したトウモロコシを学校支援ボランティアの指導のもと、2・3年生が収穫しました。

このトウモロコシは、乾燥させたのちにポップコーンに調理する予定です。

学校と畑が離れている関係で定植後の世話を学校支援ボランティアにお願いをしました。立派なトウモロコシを収穫することができたのも、地域の方の協力があったからだと思います。改めて感謝申し上げます。今後も、ご協力を宜しくお願いいたします。

同じ時期に定植したサツマも元気に育っています。サツマは、11月に収穫する予定です。

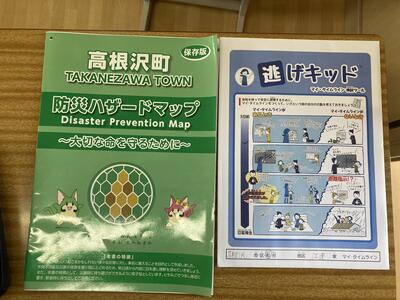

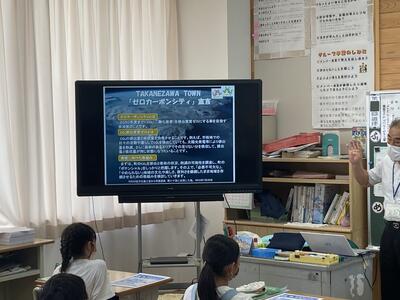

5年生 「マイタイムライン」

5年生で「マイタイムライン」を実施しました。

この「タイムライン」とは、台風や大雨による水害等、これからも起こるかも知れない災害に対し、それぞれの家族構成や生活環境に合わせて、「いつ」「誰が」「何をするのか」をあらかじめ時系列で整理した自分自身の防災計画のことで、本町では、毎年小学5年生、中学3年生で実施しています。

町役場 地域安全課から2名、及び防災士の方4名に講師としてお越しいただき実施しましたが、児童は、いざという時の行動計画の立て方を教わりながら、行動計画を立てていました。

今回は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、児童のみの実施としました。今日の授業でお子様が立てた行動計画等について、ご家庭において話題にしていただければ幸いです。

「ALSOKあんしん教室」1年生

ALSOKの職員3名にお越しいただき、1年生を対象に「ALSOKあんしん教室」を開催しました。

「いかのおすし」について学習しました。

いかーいかない のーのらない おーおおごえをだす すーすぐにげる しーしらせるです。

犯罪のない社会を実現していくことが大切ですが、理想とする社会とは程遠いと思わざる負えません。自分の安全は自分で守る。低学年から意識させ、いざという時に備えていきたいと思います。

放課後の消毒作業

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、教職員で手分けをして、各教室、特別教室、トイレ、水道等の消毒作業を実施しています。

今回、職員が行っている消毒作業を学校支援ボランティアの方にお願いできないかと考え、メール等で募集したところ、快く学校支援ボランティアを引き受けてくださるという申し出がありました。早速、本日より、消毒作業(月・火・水)を行っていただきました。お忙しい中、お引き受けくださり感謝申し上げます。

なお、学校支援ボランティア(放課後における消毒作業)の募集は随時行っていますので、ご協力いただける方は、本校教頭まで連絡くださるようお願いいたします。

実りの秋(ひょうたんの収穫 4年生)

4年生が、栽培していたひょうたんの実を学校支援ボランティアの指導のもとに収穫をしました。

今年は、種類の違うひょうたんを植えました。形も大きさも違うひょうたんの実を収穫することができました。

今後は、この実を加工した後、乾燥させ絵付けを行う予定です。

たかねざわやきちゃんぽん

高根沢ちゃんぽんが誕生して明日で10周年を迎えるにあたり、本日の給食に、「たかねざわやきちゃんぽん」が提供されました。

たくさんの具材を使い、給食でもおいしく食べられるよう改良した「たかねざわやきちゃんぽん」は、高根沢町外でも好評だそうです。児童は、ご当地グルメを美味しくいただいていました。

尚、5年生が、毎日新聞 宇都宮支局の記者の方の取材を受けました。それに関連し、高根沢ちゃんぽん普及事務局の方がお越しになり、高根沢ちゃんぽん誕生のきっかけや、普及に向けての取り組みについて話されました。

目指せ、「長崎ちゃんぽん」ですね。高根沢ちゃんぽんも、いつかメジャーになることを期待しています。

3年生 書写の時間から

小学校では、全学年書写の時間が年間30時間位置づけされています。

3学年からは毛筆の時間が加わり、硬筆と毛筆を行います。今日の3年生の毛筆の授業は、学校支援ボランティアの方の協力を得て授業を行いました。

今後も3年生の授業において、計画的に学校支援ボランティアの方の協力を得ながら授業を行っていく予定です。

学校支援ボランティアの方には今後もお世話になりますが、本校教育の発展のためご協力くださるようお願いいたします。

検定の日

児童の体力向上の取り組みの一環として、今年度より、月に1回検定の日を設けました。

夏休み前は、猛暑等で実施を見送ったため、本日が第1回になります。今回は、全員が縄跳び検定を行いました。各自で目標を立てて行います。体力を向上させるためには、継続性(週に3日以上運動しなければ体力向上は図れない。長期間にわたって行う必要がある。)漸進性(負荷を少しずつ与えていく。)等の原則があります。

教科体育の充実は言うまでもありませんが、運動することが楽しくなり、休み時間や家での自由時間を利用して、運動をする児童を増やしていきたいと思います。

保健・運動委員会が中心となり、進行や記録の計測を責任をもって行いました。

授業の様子

今日の1校時の授業の様子です。

1年生 算数「かずのせんのひみつをしろう」というめあてで学習を行いました。

2年生 国語「お気に入りの本をみんなにしょうかいしよう」というめあてで学習を行いました。

3年生 社会 昨日のスーパーマーケット見学のまとめ学習を行いました。

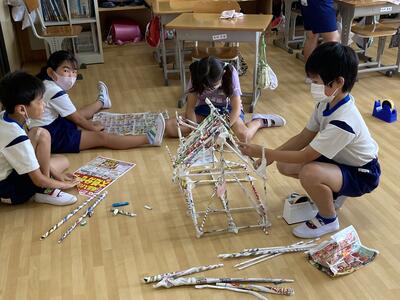

4年生 図工「つなぐんぐん」という単元で、広告のチラシ等を利用して細い棒にし、共同で、立体的な造形物を作成しました。

5年生 外国語「What do you want to study ?」「I want to study 」を用いた学習をしました。

6年生 算数「縮図をかいて距離を求めよう」というめあてで学習を行いました。

児童は、落ち着いて授業に取り組んでいました。

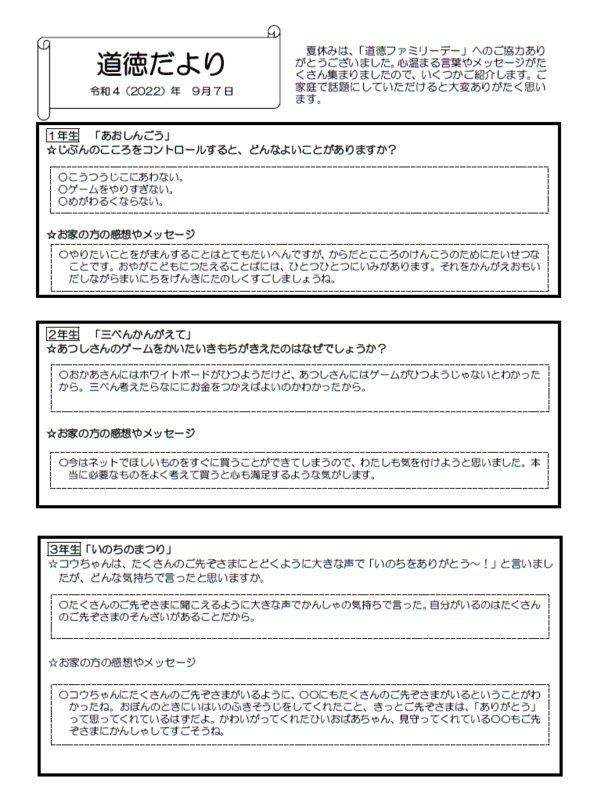

道徳ファミリーデーお世話になりました。

本校では、保護者と児童が一緒に道徳の教科書を読んだり話し合ったりすることを通して、親子の絆を深めながら、児童の豊かな心の成長を促すことをねらいとして、夏休みと、冬休みの計2回、道徳ファミリーデーを行っています。

昨日、保護者の皆様には道徳だよりを配付し、心温まるメッセージの一部を紹介させていただきましたが、ホームページにも掲載いたします。御忙しい中、道徳ファミリーデーにご協力いただきありがとうございました。

第3学年社会科校外学習(スーパーマーケット)

3年生が、社会科の校外学習でリオンドール高根沢店に行ってきました。

見学を通してスーパーマーケットの仕事を理解する。商品を消費者に購入してもらうための工夫や苦労等を理解することを学習のねらいとして行いました。

児童は、積極的にお店の方に質問をする等、意欲的に見学をしていました。

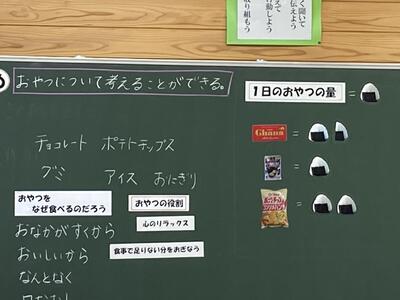

栄養教諭による「食に関する授業」(4年生)

五日に引き続き、学校栄養教諭の小林先生にお越しいただき、4年生を対象として「食に関する指導」をしていただきました。

今日は、「おやつについて考えることができる。」を学習のねらいとして行いました。ポテトチップを一袋食べると、おにぎり2個分のカロリーがあることなどの話を聞いた児童は、ビックリしながらも興味を持って楽しく学習を進めていました。

第6学年親子ふれあい活動

6年生が親子ふれあい活動を行いました。「木工キットで時計作り」を行いましたが、親子で楽しい一時を過ごせたことと思います。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を考慮して、実施を見送っていたこの親子活動ですが、感染対策を十分に行い3年ぶりに実施しました。まだまだ、新型コロナウイルス感染症の感染の収束が見通せない状況ですが、感染状況等を注視し、感染対策を十分に行いながら教育活動を行っていきたいと思います。

薬物乱用防止教室(5・6年生)

栃木県警察本部の署員の方にお越しいただき、5・6年生を対象とした薬物乱用教室を行いました。

この教室は、青少年による薬物乱用の根絶及び薬物乱用を拒絶する規範意識の向上のため、薬物乱用の危害に対する正しい知識の普及啓発を推進することにより、児童生徒等が薬物乱用の現状や 心身への弊害等を身近な問題と捉え、薬物の誘惑に対する対 処法を身につけることを目的として行いました。

違法薬物に対する正しい知識と対処法を身に付けておくことが大切です。薬物使用の低年齢化、インターネット等を介しての違法購入等、以前に比べ、薬物が簡単に手に入る時代だと言われています。

違法薬物については、「ダメ 絶対」というスローガンがあります。一度きりの使用が人生を狂わすことにつながります。今後も、計画的に薬物乱用教室等を開催し、薬物乱用防止の啓発に努めていきたいと考えています。

メディアのつかいかたを考えよう!保健室前の掲示物から

保健室前の掲示物が新しくなりました。「メディアのつかいかたを考えよう!」です。メディアを使いすぎると、「運動不足・体力低下」「視力低下」「睡眠不足」「落ち着かない」等の症状が現れてきます。

メディアと上手に付き合うことが大切です。スマホ依存症も低年齢化が進行していると聞きます。ご家庭におかれましても、ルール等を決めて適切に使用できるようにご指導をお願いいたします。

保健の掲示物の左側には、「新聞を読もう」コーナーが設けられています。活字離れが進んでいますが、活字に親しむ習慣を身に付けてほしいと思います。

栄養教諭による「食に関する授業」(2・3年生)

学校栄養教諭の小林先生にお越しいただき、2・3年生を対象として「食に関する指導」をしていただきました。

今日の学習は、2年生は、「好き嫌いをしないで食べることの大切さを考えよう。」3年生は、「健康になるための作戦を考えよう。」を学習のねらいとして行いました。

食育の重要性が指摘されて久しくなりますが、「食習慣」は、幼少期に確立されます。一度身に付いた「食習慣」を変えることは至難の技です。好き嫌いを無くし、バランスの良い食事を取ること。朝食をしっかりとり、1日の活力にしていくことなどが、この授業でよく分かったと思います。

本町では、「早寝、早起き、朝ごはん」を合言葉に、活力ある児童・生徒の育成を図っています。ご家庭におかれましても、ご協力くださるようお願いいたします。

読み聞かせ

本日のもちのきタイムは、読み聞かせ(第2回)でした。民話の会から2名、図書ボランティアの方1名と本校職員の計5名で行いました。

1年生は、「にんじんとゴボウと大根」「おんぶおばけ」「雷とおへそ」2年生は、「から傘屋六べい」「おばあさんと九官鳥」3・4年生は、「おこる」5年生は、「空の絵本「うごきません」「おもいのたけ」6年生は、「100万回生きたねこ、鈴の鳴る道他」を読み聞かせしていただきました。

児童は、物語に入り込み、目を輝かせながら話を聞いていました。ボランティアの方におかれましては、お忙しい中、児童のためにお越しいただきありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。

4年生総合的な学習の時間から(福祉教育・高齢者疑似体験)

4年生児童が、総合的な学習(福祉教育)の一環として、高齢者の疑似体験活動を行いました。

町社会福祉協議会の方のご指導を受けながら、高齢による体の機能の変化を用具を着用することにより疑似体験しました。実際に疑似体験することにより、高齢者に対する接し方等を考える良い機会になりました。

「子供叱るな来た道だもの 年寄り笑うな行く道だもの」とうい言葉があります。現在の社会を築いていただいた方々に感謝するとともに、温かくて思いやりのある社会を実現していくためにもこのような授業は大切だと思います。

なお、町社会福祉協議会の方にお越しいただいて行う授業(アイマスク体験と車椅子体験)を予定しています。

いちご一会とちぎ国体に向けて「いちご一会花リレー」

いちご一会とちぎ国体開催に伴い、本町において、公開競技、グランド・ゴルフ【9月17・18日(土・日)町民広場】が開催されます。いちご一会とちぎ国体は、10月1日(土)~11日(火)の期間に開催されます。【水泳・体操競技等は9月10日(土)~19日(月)】※デモンストレーション競技は除く。

全国各地から集まる選手・役員へのおもてなしの一環として、昨日、サルビアの苗が配付され、6校時の委員会活動で・福祉・環境委員会がプランターに苗を定植しました。定植したプランターは、大会当日に、町民広場に設置される予定です。

本県で開催される国体は、昭和55年開催の栃の葉国体以来42年振りとなります。一流選手のプレーを実際に目にする絶好の機会だと思います。時間がありましたら、是非お子様と一緒に競技会場に足を運んでほしいと思います。

もちのき広場の百日紅の木の剪定を夏休み前に行いました。昨年に比べ、百日紅の花が元気に咲いています。

1学年校外学習(生活科 元気あっぷ村)

本日1年生が、生活科の校外学習で元気あっぷ村に行ってきました。

身近な動植物を探したり飼ったりする活動を通して身近な動植物への関心を高め、生き物への親しみを持たせる等をねらいとして実施しました。

児童は、無我夢中で虫を探していました。そして、全員虫を探すことが出来ました。学校に帰ってきた時の児童の笑顔を見て、楽しい一時を過ごしてきたのだと思いました。

竜巻を想定した避難訓練を実施しました

本日の業間の時間(2校時から3校時にかけての休み時間)を利用し、竜巻発生に際して、自らの安全を確保するために必要な実践的な態度や能力を養う等をねらいとした避難訓練を実施しました。

大きな竜巻が本校に向かっているという想定で実施しましたが、児童は、教員の指示のもと速やかにシェルターを作ることが出来ました。近年、自然災害の発生件数が増加し、日本各地で大きな被害が発生しています。そのよな被害を最小限に抑えるためにも常日頃の訓練は欠かせません。今後も、様々な災害を想定した避難訓練を実施し、児童自身が危険を予測して回避し、安全に行動することができる児童を育てていきたいと思います。

アルミ缶回収お世話になりました。

アルミ缶回収にご協力いただきありがとうござました。今年度から、アルミ缶の保管場所を旧東小体育倉庫から現在の東小学校体育倉庫に変更して実施しましたが大きなトラブルもなく無事に回収事業を終了することができました。

各地区で集めたアルミ缶の益金は、環境整備や教育活動充実のために有効に使わせていただきます。保護者の皆様、子ども会育成会の皆様、ご協力ありがとうございました。改めて感謝申し上げます。

1学期後半のスタートです。

本日から、1学期後半が始まりました。新型コロナウイルス感染症の感染拡大の収束が収まらない中でのスタートになりました。より一層の感染拡大防止対策を行いながら学校生活を行わせていきたいと考えています。

夏休み明けの集会はリモートで実施しました。校長から児童に、

・「素敵なあいさつ」を、様々な場面でお世話になっている地域の方々にも行えるようにしよう。

・自分の良いところをたくさん見つけよう。友だちの良いところを見つけ、友だちに教えてあげよう。

・1学期の学習のまとめをしっかりしよう。

の3つを話しました。

新型コロナウイルス感染症の感染予防については、家庭での協力も不可欠です。児童が安心して学校生活が送れるようご協力を宜しくお願いします。

また、夏休み明け集会の前に、新たに着任した職員を紹介しました。産前・産後休暇に入った職員の代替に伴うもので、3学年を担当します。早く本校に慣れ、持てる力を十分に発揮していってほしいと思います。

学校施設・設備の自主点検

町教育委員会学校教育課施設管理係から2名の方がお越しになり、学校施設・設備の自主点検を実施しました。本校からは教頭が参加し、計3名で行いました。

学校施設設備の安全点検は、教職員で月に1度実施していますが、町からお出でいただき点検できることは、貴重なことだと考えています。毎年、施設設備の老朽化や、老木等の倒木での事故が起きています。念には念を入れても足りないと思います。

児童の安全安心を確保する点からも、今後も継続的、計画的に実施していきたいと思います。

教職員の夏休み

児童が登校しない夏休みの期間、教職員はどのような仕事をしているのかという質問を受けることがあります。

夏休みには学校で行う研修の他、県教育委員会及び各種教育団体等における研修が計画され、教職員はそのような研修に参加し教員としての資質向上に努めています。また、夏休み以降の授業に備えての教材研究や備品の整理、各種調査に対する回答等を行っています。児童が登校しないこともあり、計画的に休暇を取得しリフレッシュに努めたりもしています。

夏休みを有効に活用し、夏休み以降の学校生活に備えていってほしいと思います。

ヒョウタン・ヘチマの実がなり始めました。

ヒョウタン・ヘチマの実がなり始めました。ヒョウタンの実は、収穫後乾燥させ、ヒョウタンの絵付けを行う予定です。

町教育会一斉研修

本日10時から、町教育会による一斉研修(講演会)がありました。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、阿久津小学校を主会場にその他の学校はリモートによるオンラインで、多目的室を会場として研修を行いました。

花まる学習塾の先生を講師として、今日からできる!一人ひとりの子が伸びるために~個別最適・協働・自己肯定感~というテーマで講演していただきました。今日的課題について、具体的な事例を挙げながら話していただきました。この研修で学んだことを、これからの学校生活に生かしていきたいと思います。

教育講演会終了後、職員作業で体育小屋等の備品整理を行いました。今回は、北高根沢中学校体育館の改修工事に伴い、体育館に収納されている体育用具を、北高根沢中学校の校舎を利用させていただいている図工室に移動しました。猛暑の中での作業になってしまいましたが、熱中症対策を講じながら短時間で行いました。

第1回もちのき応援隊会議

本日17時30分より、本校多目的室で第1回もちの木応援隊会議を開催しました。

今年度のもちのき応援隊の活動について、学校支援おランティアの人材の拡充等について話し合いました。

特に、本校の懸案事項になっている、学校園(生活科で行っているサツマの栽培、総合的な学習の時間に行っているポップコーンの栽培等)の新しい場所確保(学校に近く、徒歩で活動ができる場所)の件、もちの木広場の効果的な活用方法等を話し合いました。

学校園については、来年度から新しい場所での活動を考えています。様々な件で今後お世話になると思います。ご協力の程お願いしたいと思います。

尚この会議は、「頑張る学校・地域応援プロジェクト」に関連して、塩谷南那須教育事務所から3名の先生が、町教育委員会から1名の先生が参加され、専門的な立場からご助言・ご指導をいただきました。今後の活動に生かしていきたいと思います。

本校の動食物

本校では、クジャク(二羽)鯉(二匹)、金魚、メダカやヒマワリ、マリーゴールド、ブルーサルビア、ヒョウタン、ヘチマ等を敷地内で育てています。

児童は夏休みですが、生き物たちは夏休みがありません。長期休業中のエサやりや除草作業は、職員が当番で行っています。

今日は、もちの木広場の芝生の手入れに除草、クジャク小屋の清掃(高圧噴霧器を利用して)行いました。きれいになったクジャク小屋では、クジャクが気持ち良さそうに過ごしていました。

また、学校支援ボランティアの方がヒョウタンの手入れをしてくださいました。猛暑の中、お出でいただきありがとうございます。これからもよろしくお願いします。

現職教育(学力向上・人権教育)

現職教育で、「学力向上に向けての取り組み」と「人権教育研修」を行いました。

人権教育研修においては、人権教育の本校における具体策等について研修しました。学力向上に向けての取り組みでは、過日実施した、学力向上コーディネーター派遣事業の一環として、学力向上に向けた職員研修の話し合いを基に、具体策及び検証方法等について協議を行いました。

人権教育において大切なことは、教育活動全体を通じて効果的に且つ計画的に実施していくことが大切です。まずは、教職員が人権意識の向上に努め、日々の教育活動を実践していくことだと思います。

第1回学校保健委員会

本日、町教育委員会学校教育課の指導主事の先生にお越しいただき、第1回の学校保健委員会を開催しました。本校から(校長、保健主事、体育主任)の3名が参加し、計4名で行いました。

今回の学校保健委員会では、健康診断及び新体力テストの結果を分析することにより、本校の課題を見つけ、その課題解決の方策を検討していくことをねらいとして行いました。指導主事の先生からは、分析結果から課題として出てきた項目ついての今後の取り組み方等についての助言をいただき、今後の方向性が定まりました。

今日の協議内容を教職員全体で共有し、児童の健康、体力向上に努めていきたいと思います。