豊春中 学校ブログ

きれいになりました!

きれいに塗り直してくれたのは……

本校の用務員さんです。

夏休み中、炎天下の中、少しずつ作業を進めてくださいました。

ありがとうございました!

【感情は顔に出る】美術表現!

今日、9月5日㈫は1年生の授業を取材しました。

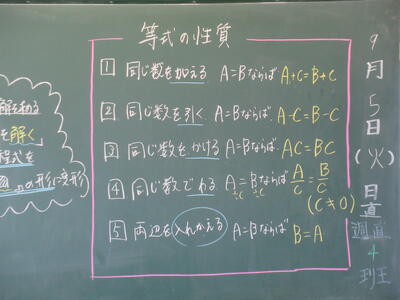

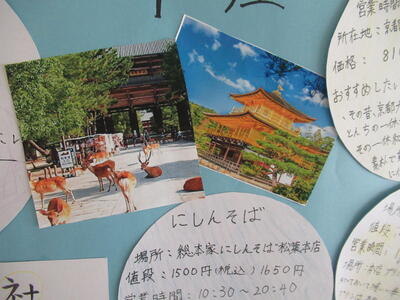

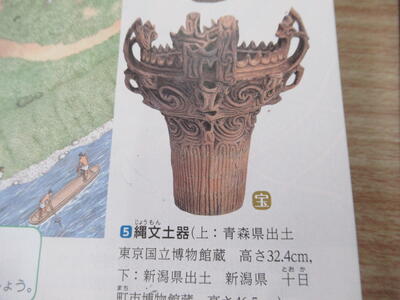

【社会】では奈良時代の税の仕組みや食文化などについて、【数学】では方程式の解き方と等式の性質について学びました。

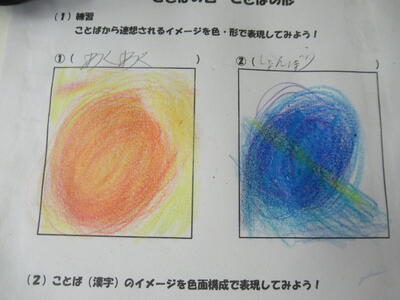

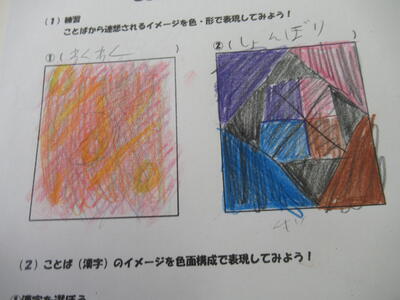

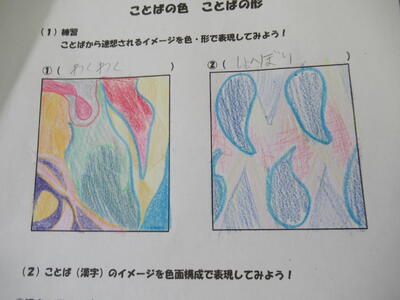

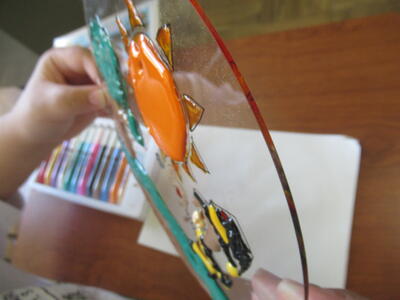

【美術】では、言葉からイメージしたものを表現する活動をしました。

「わくわく」「しょんぼり」それぞれが思い描くイメージを色鉛筆で表していきます。不思議なことに、生徒さんたちは何ら示し合わせていないのに、暖色系の赤やオレンジを「わくわく」に、寒色系の青や黒を「しょんぼり」に使っていました。

笑顔が最高のメイクアップ

「しょんぼり」という言葉が先生から提示されたあと、ある男子生徒さんが「顔文字を使ってもいいですか?」と質問をされていました。今回の授業のねらいからは離れるため、顔文字の使用は叶わなかったのですが、記者の私は面白い発想だと思いました。その生徒さんは「しょんぼり」という感情は、顔の表情を使えば高い精度で他者にそれを伝えられると考えたのでしょう。❝感情が顔に出る❞ということをよくわかっているからこその発想が生まれたのでしょう。

このブログ記事を書いていて、「笑顔が最高のメイクアップ」という言葉を思い出しました。どんなメイクよりも、笑顔が一番という意味です。

私はこの言葉を「一日を楽しく過ごしたいなら、まずは自分が笑顔であれ!」と解釈してもいいと思っています。

笑顔は相手を幸せにします。いつもニコニコしている人の周りには「わくわく」「ドキドキ」の楽しいことが集まってくるものです。

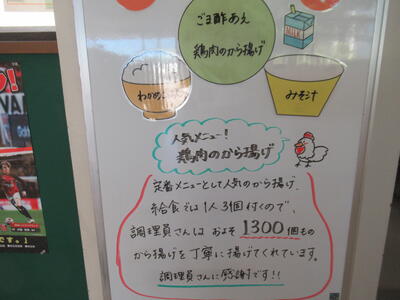

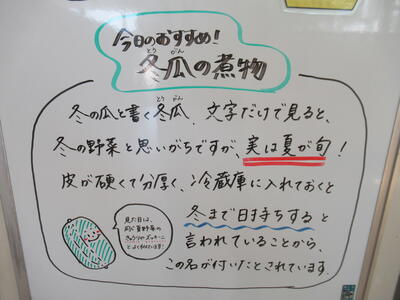

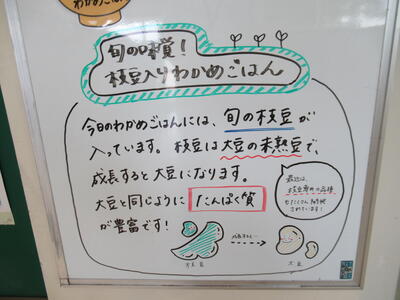

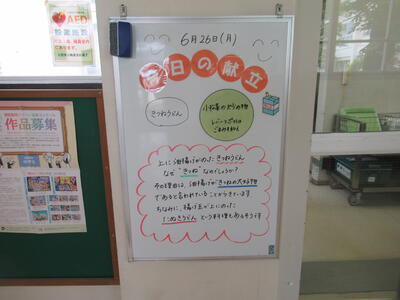

☆今日の配膳室前のホワイトボード↓↓

1,300個の唐揚げ…冷静に考えるとものすごい量ですね!

【嬉しいあいさつ】

9月4日㈪、外通路を歩いていると、3階の教室から「こんにちは!」と元気な声をかけられました。

箏曲部の生徒さんでした。早速カメラを持って取材に行きました。

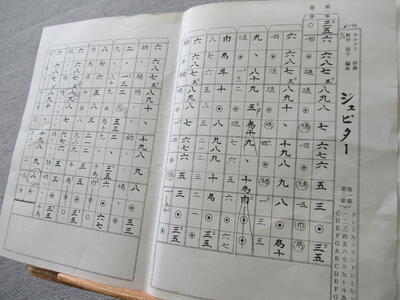

楽譜を見せてもらいました。なんとそこに「音符」は無く、漢数字で演奏方法が記されていたのでした!(「ドレミファソラシド」は「一二三四五六七八」です)

半音高い音を出すときには、左手で弦を押して張りの強さを一時的に音を高くするのだそうです!

準備中に琴の裏側を拝見しました。すると、音が出る穴が空いていて中は空洞になっていました。アコースティックギターと一緒でこの空洞によって音が響くようになっていることがわかりました!

弦を支える柱(じ)を移動させてチューニングをしている生徒さんがいました。弦を短くすると音は高くなり、長くすると低くなります。1年生の理科で音の高低を変える方法を考える授業があります。箏曲部の皆さんは実験でモノコードを使うまでもないでしょう。もうすでにその原理を理解されていました。

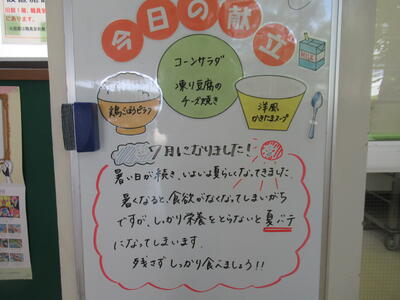

☆調理室前のホワイトボード↓↓

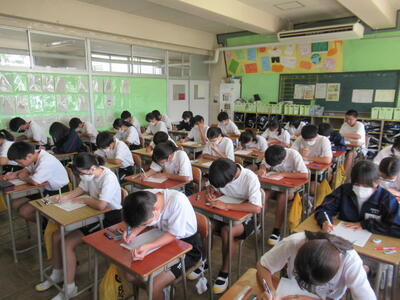

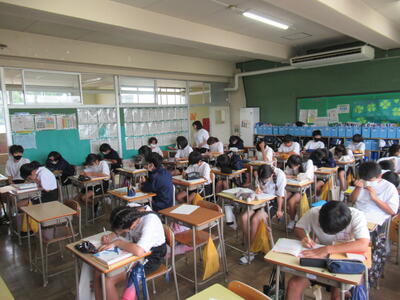

【3年生東部地区学力検査】

今日は、第2回東部地区学力検査が実施されています。この学力検査は、埼玉県東部地区93校の中学校3年生を対象とし、年間3回実施される進路選択に向けた大切な検査です。豊中3年生の健闘を祈ります。頑張れ3年生!

【ドラムの音につられて…】

今日、9月1日㈮の放課後の一コマを取材しました。

本日から給食が開始となり、5時間授業でした。

放課後、廊下を歩いていると校舎の3階からかっこいいドラムの音が聴こえてくるのでした。音につられて部屋に入ると吹奏楽部の生徒さんが楽器ごとに分かれて練習をされていました。

取材をすると、10月1日の地域の運動会にて発表の場があるとのこと!(ドラム担当の生徒さんが練習していたのは記者の私もよく知る曲でした)

別の部屋では、クラリネット、チューバ、トロンボーンなど、それぞれの楽器担当がメトロノームを使って個人練習をしていました。これら演奏している人に共通していたのはキラキラとした❝目の輝き❞です。

人は自分が打ち込んでいる大好きなことをするとき、あるいはその楽しさを誰かに伝えようとするとき、周りを明るくするオーラを放ちます。今日の吹部の皆さんから、私はそれを感じるのでした。心地よい時間や、幸せな時間を与えてくれる人のまわりには自然と人が集まってくるものです。

☆調理室前のホワイトボード↓↓

【切っても切れない関係】砂糖と塩と理科実験

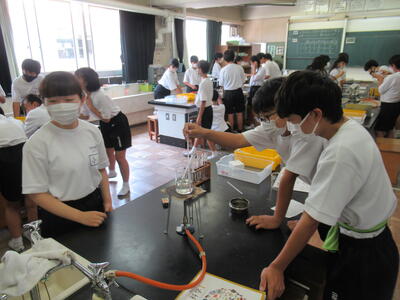

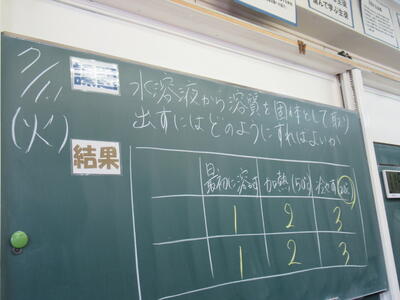

今日、8月31日㈭は3年生の授業を取材しました。

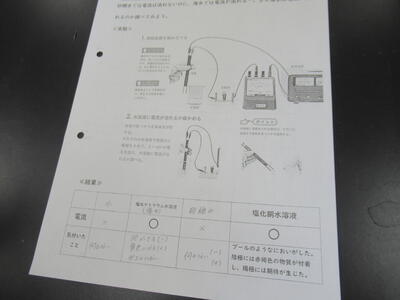

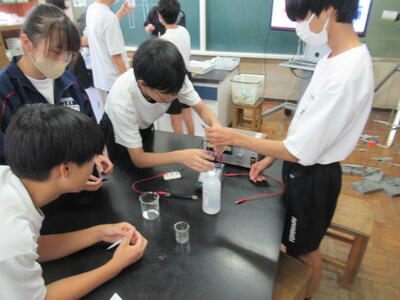

理科実験

砂糖と塩はどう違うのか?

見た目は一緒、味は別物!それが砂糖と塩です。3年生の化学分野では、そんな両者の違いを❝味❞以外で追求していきます。今日は、砂糖と塩をそれぞれ水に溶かして、それが電気を通すかを調べました。

結果は、食塩水は電気を通すが、砂糖水は電気を通さなかったようです。いったい何が原因なのでしょうか。カギは砂糖と塩を作っている❝原子の特徴❞です。これは今後の授業で謎が解明されることでしょう。

ちなみに、砂糖と塩を両方入れる料理(にくじゃが、牛丼等の甘じょっぱい料理)を作る際、砂糖を先→塩が後がセオリーとされています。これで、味の染み込み方が変わるのです!その違いが生まれるのはなぜだと思いますか?気にしながら理科の授業を受けていただくと意外な発見があるかもしれません。

おまけを言うと、給食にも登場する❝揚げパン❞には砂糖だけでなく塩も入っているのだとか!これは、塩を入れることで砂糖の甘みを強調させる料理のテクニックです。いろいろ書きましたがどうやら…砂糖と塩は切っても切れない関係にあることは確かなようですね。

百人一首

国語の授業では、百人一首対決が行われていました。対戦相手は毎回ローテーションで変わっていきます。

終盤、対決がとても白熱して札を取った生徒から歓喜の声が発せられていました。私が個人的に好きな句は…「居候(いそうろう)三杯目にはそっと出し」です。他人の家に厄介になっている居候(いそうろう)が、食事のときに遠慮して3杯目の飯のお替わりをそっと出す…というもの!この句は、古典落語でも使われており、読まれたときにピンときました。自分の知っていることが、偶然別の何かと繋がったときの感覚は嬉しいものです。

公民

社会の授業は、「歴史」から「公民」に移ります。資料集を拝見すると、これまで習った「歴史」や「地理」の知識をもとにして社会制度について考えていく構成のようです。現代を生きる私達の生活とよりダイレクトに繋がっている分野と言えるでしょう。

【夏休みの想い出】

今日、8月30日㈬は2年生の学活を取材しました。

今日は午前中3時間でした。いきなり授業を進めるのではなく、夏休みの宿題をもとにした課題テストからのスタート!2年生は数・国・英・社・理の5教科の小テストでした。

テスト後、生徒の皆さんは「絵日記」づくりをしました。❝夏休みの想い出❞を手書きの絵でまとめます。

あるクラスでは、36色の色鉛筆セットを用意している生徒さんがなんと3人もいました。完成した作品は、廊下に掲示されるそうです。

久しぶりに会うと気づくこと

およそ1ヶ月ぶりに2年生の生徒さんたちと会って、まず思ったことは背が高くなっているということ!

特に、廊下ですれ違う男子生徒さんのその印象はすごかったです。これは物理的な成長だけが理由でないと思っています。自分に自信がある人や、内面の成長を実感している人が持つ❝オーラ❞が背丈をより高く見せているのも合わさってのことでしょう。

取材したある生徒さんは、この夏、3年生からの推薦で❝部長❞に選ばれたそうです。

チームを牽引する立場になり、考えることや慮る(おもんぱかる:相手の事情や周囲の状況について十分に思いを巡らせる)ことが増えたはずです。そういった環境の変化が、成長を促した部分はきっとあるはずです。

人間の成長とは、「食事・睡眠・運動」だけでなく、新たなことに「挑戦すること」も大いに含まれるのだと思います。

2学期、失敗を恐れないチャレンジ精神にあふれた成長の日々に期待します!

【ひまわりのような笑顔で】

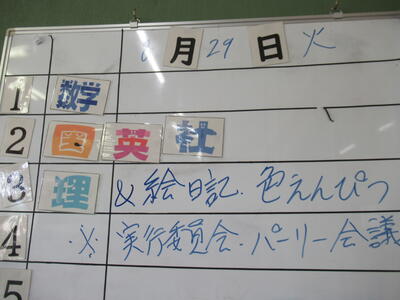

今日、8月29日㈫は、始業式と学活の様子を取材しました。

始業式でスピーチをする代表生徒の皆さんと、教室でオンライン映像を見る生徒さんたちです。

朝、生徒を迎える前の教室です。

学活の時間、教室には和やかに談笑する生徒さんたちがいました。

「この夏、一番ホットな想い出は何でしたか?」と複数人の生徒さんに取材をすると…友達と映画を観に行ったり、家族と旅行に行ったり、プールに行ったことなどを熱く(まさにホット!! )話してくれました。

あるいは、「ずっと睡眠に充てる、のんびりした生活が良かった」「ひたすら塾で勉強をして大変だった…」とインドア系の想い出を教えてくれる生徒さんもいました。興味深かったのは、アウトドアの話はもちろん、「睡眠」と「勉強」の話をしてくれた生徒さんたちが❝ひまわり❞のようなステキな笑顔で、目を輝かせながら記者の私に想い出を伝えてくれたことです。夏休みの過ごし方に「コレコレこうすべき!」という絶対的な正解はなく、自分自身がどう受け止め、感じるかが一番大事!ということを記者の私は教わったような気がしました。

中1のある生徒さんに取材すると、「❝読書感想文❞と❝発明創意工夫❞の宿題が大変でした!」と言っていました。小学生時代の課題と違った内容・レベルのそれに苦労したようです。

人生において、人が経験する全てのことは、物語の伏線のように蓄積されます。そのため、過去の経験が自分の人生のピンチやチャンスに思いもよらないカタチで役立つことがあるのです。

ちなみに、「時間をどう使うか?」という正解なき問いは、私達が生きている間にずっと問われる❝人生の課題❞なのかもしれません。

学活後、校長室で「ひまわり賞」の授与がありました!

夏休み中、大掃除や体育館の大型送風機のメンテなど、仲間のために活躍してくれた生徒さんたち!ありがとう!

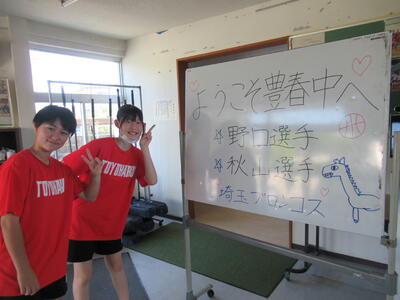

非行防止スポーツ教室

埼玉県警主催の非行防止教室の一環で、埼玉ブロンコスより野口選手、秋山選手をお招きし、「非行防止バスケットボール教室」を行いました。

日頃体験することのできないプロならではの楽しい練習などをとおして、子供たちの笑顔があふれていました。

また選手の講話から「日頃の生活や学校での決まりやルールを守るなど、当たり前を当たり前にすることが大事」という言葉が印象的でした。

【7/29埼玉県吹奏楽コンクール東部地区大会銀賞】

7月29日(土)埼玉県吹奏楽コンクール東部地区大会が羽生市産業文化会館で開催され、本校吹奏楽部が銀賞を受賞しました。猛暑の中、応援に駆けつけていただいた保護者の皆様や吹奏楽部を支えていただいている関係者の皆様に深く感謝申し上げます。

【箏の芽の会発表会】

7月25日(火)春日部市中央公民館で第24回箏の芽の会発表会が開催されました。本校筝曲部に加えて、越谷東中、越谷北中、越谷栄進中、県立春日部女子高校、県立宮代高校の皆さんの参加の下、6校の中高生による素晴らしい発表会となりました。ご来場いただきました保護者の皆様、誠にありがとうございました。

【7/22県大会の様子】

男子ソフトテニス部(伊藤・山口ペア)とハンドボール部が県大会に出場しました。結果は惜しくも敗れましたが、一生懸命に持っている力を発揮してくれました。お疲れさまでした。

【夏季休業日の様子(部活・三者面談)】

夏季休業日が始まり、朝早くから部活動の練習に励む豊中生の姿が見られました。各教室では今日から今月末を中心として三者面談も始まっています。

【節目】〜終業式〜

今日、7月20日㈭は1学期の最終日、終業式でした。

リモートで会議室から各教室へ向けて配信が行われました。

代表生徒の皆さんのスピーチがありました。

その後の学活の様子です。通知表をもらいます。1年生は、中学生になって最初の通知表です。

沖縄より東京の方が暑い日もある

先日17日、沖縄の最高気温が30℃でだったのに対して東京が37℃という逆転現象が起きました。

また、日本とほぼ同じ緯度にある国ギリシャでは、14日に最高気温が40℃を超えたそうです。東京の観測史上最も高い気温は39.5℃で40℃を超えることは今のところありません。

これはなぜでしょうか?本当に日常の色々なところに❝疑問のタネ❞が転がっています。自分の知っていることで仮説を立ててみたり、ネットで調べてみてみると面白い発見や気づきに出会えることがあります!

私達はついつい、問題を出されることに慣れてしまい…解答する専門家になってしまいがいちです。しかし、問題を作るあるいは問題を見つけることができるようになると、世界が違った見え方をしてきます。(記者の私もその修行中です!)

授業のない夏休みこそ、日常からなぜ?を発掘する物事の見方を大切にしてください。

世界中にあるあらゆる仕事は、モノやサービスを届け、誰かを喜ばせる活動と言い換えられます。豊春中生のみなさんが、社会の問題を見つけ、それを解決するにはどうすればいいかを考える視点を持つ人となり、世界がさらに良くなるような活躍をされることを期待しています!ぜひ最高の夏休みをお過ごしください!

【光輝こうき】〜ひまわりの花言葉〜

今日、7月19日㈬は学年集会とひまわり賞の取材をしました。

3年生の学活では、修学旅行の振り返りレポートを終わらせた人が夏休みの宿題に着手したり、トランプをするなどして有意義で楽しい時間を過ごしていました。

校長室にて、ひまわり賞(善行賞)の授与がありました!

ひまわりの花言葉は光輝(こうき:ひかりかがやくこと、かがやき)です。受賞した生徒さんの行いはもちろん、それを見つけ推薦した仲間や友達、先生などの視点も、光り輝くステキなことだと思います。

自分で使える「自由時間」はつくるもの!

もうまもなく、夏休みがやってきます。授業がない約1ヶ月の日々をみなさんはどう使いますか?

普段、時程が決まっていたり、時間割が与えられ、何の教科がいついつにある!…など❝やることが決まっている❞ことに少し窮屈さを感じている人もいるでしょう。

しかし、遊びや趣味の時間も含めて!何をやるか?いつからやるか?何も決まっていない日々を過ごすのは、きっと…普段よりもはるかに大変に感じるでしょう。予定は変わってOKです。気分や状況に合わせていくらでも変更していいのでぜひ、〇〇曜日は何をやる!とか、午前と午後にそれぞれ何をする!などスケジュールを自分で決めて→紙や電子機器のメモ機能などを使って❝書き出しておく❞ことをオススメします!(←思うだけでは本当に意味がありません!本当に本当です!)

自由という言葉には一見、ラクで楽しそうな印象がありますが、自由ほど頭を使うことは他にないのです。

自由時間を存分に楽しむために、ぜひオリジナルのスケジュールを組んで楽しい夏休みを過ごしてください!

自由時間は与えられるものではなくて❝つくるもの❞です!

【あなたもプロ!】1年生

今日、7月18日㈫は1年生の活動を取材しました。

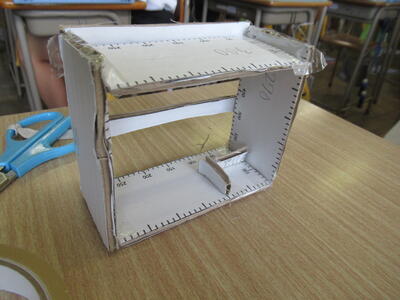

技術は、いよいよ木材加工に入りました。それぞれが設計したオリジナルの本棚を作ります。

一人に用意されるのは4枚の板です。❝木取り図❞を考えて設計に必要なパーツを切り出せるようにします。

↑↑先輩の作品です。1年生の本棚の完成が楽しみです!

本日は1学期の給食最終日です!当番さんがテキパキと準備をして配膳が始まりました。

印象的だったのはカレーのおかわりに並ぶ生徒さんの嬉しそうな表情でした!栄養満点で美味しいカレーです。それはもう笑顔になりますよね!

おかわりじゃんけんの様子です!やっぱり食事の時間は楽しい!

混ぜるのも立派な調理

料理には様々な工程があります。切る・焼く・煮る・味付けをする・盛り付ける…挙げればきりがありません。一見、簡単そうに思える「かき混ぜる作業」だって大切な調理工程です。この作業をあなどると…しょっぱい部分と薄味の部分ができてまだらな仕上がりになってしまいます。

プロの仕事とは相手の立場に立つということ

料理のプロは、食べる人のことを徹底的に考えています。料理の最初に行われることが多い具材のカットですが、それは食べる人がお箸でつまむとき、口に入るときに見られるカタチを作っているわけです。仕込みや下ごしらえと聞くと裏方の作業のように思えますが、プロの仕事に表裏などなく、すべては料理の評価や食べる人の満足度に直結することなのです。

給食はプロの栄養士さんと調理員さんたちの仕事で出来上がっています。 こんなに栄養バランスがよく、美味しいのにもかかわらず、1食わずか300円前後で食べられる料理は他にないでしょう。そして、この給食には調理の最終段階を担当する別のプロがいます。ドレッシングをかけて野菜を混ぜたり、お皿に盛り付ける「給食当番」さんです。かき混ぜるのも配膳するのも立派な調理なのですから!1学期に担当した給食当番のみなさんありがとうございました。

給食最終日の今日も、笑顔があふれる食事の時間を提供してくれたすべてのプロの方に感謝です!

☆調理室前のホワイトボード↓↓

【リーダーシップとは?】2年生

今日、7月14日㈮は2年生の授業を取材しました。

走り幅跳びでは最初の10分間が❝足あわせ❞の時間でした!

助走からジャンプのタイミングを最適化するための調整タイムです。よって、助走距離は人によって変わります。多くの人が25m前後からスタートしていました!

4m30cmの跳躍をする人もいました。この記録は身長が170cmの場合、その身長の2.5倍にもなります。躍動感有るジャンプをする生徒さんたちを見て記者の私は清々しさを感じました。

そして、2年生の良さを発見!記録がなかなか伸びない仲間に、交代でトンボをかけているクラスメイトが「もうあと一歩前でジャンプしたほうがいいぞー」と横からアドバイスをしていました。ポジティブなやりとりが自然とできる間柄ってすてきですよね!

テニスの授業は4回目ということですが、もうゲームができるようになっていました。

交代で審判もします。指でポイントを記録します!

2年生は今日が1学期最後の体育ということでした。身体を動かすことは精神的にも有効であるとされています!夏休み中、涼しい朝の時間などに運動や筋トレをして元気に過ごしてくれたら嬉しいです!

「リーダー」と「オペレーター」の役割分担!

みなさんは「リーダーシップとは何か?」と聞かれたら…何とこたえますか?

ある大学教授がこの質問をすると、ほぼすべての学生が「監督や先生、先輩の指示を聞き❝みんなをまとめる❞」という意味で説明をするそうです。機械が誕生し工業が発展した近代史を振り返ると…決められたことが、決められたように間違いなく進んでいるかをチェックして仕事を進める人材が社会で求められました。しかし、これは「リーダー」の仕事ではなく「オペレーター」の仕事なのではないか?その教授は現代の我々に投げかけています。

ほんとうの意味で「リーダー」とは、問題に対してマニュアルなしで立ち向かい、自分の頭で考え、決断をする者のことではないかと!

確かに、現在の日本は少子高齢化と経済の低成長時代に突入しています。かつてのように若者の割合が高く、人口が増え続けていた高度成長の時代のやり方は通用しません。過去、人類の誰もが経験していない先進国の人口減少の問題に立ち向かうには「リーダー」の育成は重要と言えるでしょう。

誰かに指示されたわけではなく、今の自分にできることを考えて行動する。仲間にポジティブな声をかけをすることも立派なリーダーシップだと思います。2年生の体育の授業を取材して思うのでした。

☆今日の給食のメインは「鶏肉のみそ漬け焼き」でした!

みそは日本食に欠かせない調味料のひとつです。大豆からできていて、栄養が豊富な❝発酵食品❞として知られています。

大豆を、煮る・蒸す→発酵させる工程を経て「みそ」が出来上がります!

【餃子のレシピ】3年生

今日、7月13日㈭は3年生の授業を取材しました。

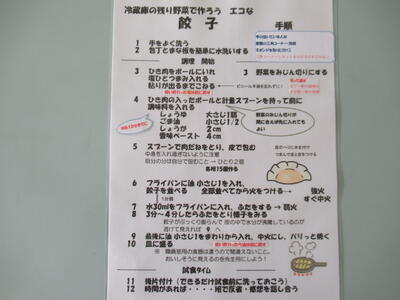

調理実習は「冷蔵庫の残り野菜で作ろう エコな餃子」というテーマで餃子作り!

廊下にまでいい香りがただよってきていました。何名かの生徒さんに取材したところ、「普段は料理をほとんどしない…」という生徒さんがほとんどでした!慣れない作業にも関わらず、約60分間で調理→いただきます→片付けまでを終了させていました。これはつまり…家でもカンタンにつくれるということ!レシピの写真を3枚めに載せました!ぜひお家でもやってみてください!クーラーのない暑い調理室には、生徒さんたちの笑顔と好奇心というステキな熱量があふれていました。本当に楽しそうな様子を取材していたら、なんと記者の私にも餃子を作ってくださいました!ごま油が効いていて美味でした!ありがとう!

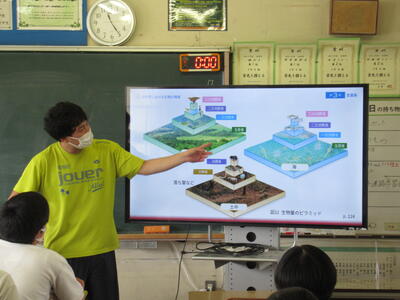

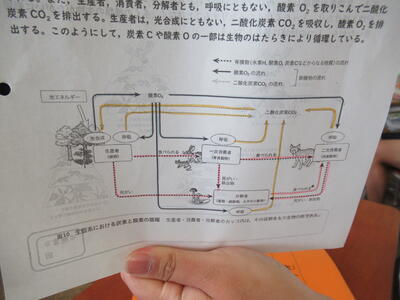

生産者と消費者と分解者、自然界の食べる食べられる、そして土に帰る流れを学習しました。気を利かして、記者の私が頼む前に手元にあった授業プリントを見せてくれた生徒さんがいました。ありがとう!今日の授業では、それぞれの生物の量に注目して勉強を進めました!

音楽では合唱曲「群青」のパート分けをしました!合唱祭実行委員がすっと前に出てきて、みんなの意見を聞きながらテキパキと割り振りを決めていっていました。先生がピアノでソプラノ・アルト・テノールの音を弾いて聴き比べをさせてくれました。合唱はバランスが大切だということ。特にアルトが全体の味を決めるカギと言われる理由が私もわかりました!

今日は1学期最後の美術の授業ということで、最後に作業机や床のおそうじをしました。進んでどんどん片付けをしてくれる生徒のみなさんがいました。

だいたいのカタチができたペーパーウェイト!2学期は細かな調整や表面をツルツルにする研磨をします。ちなみに、このビックサイズの石は豊春中の美術科オリジナルです。他の学校ではもっと小さな石で印鑑づくりが一般的です!

普段できない体験を!

夏休みがまもなくやってきます。ぜひ、色々な場所に足を運び、普段できない体験的な学習をしてきてください。

3年生の皆さんは高校見学や学校説明会に行かれることと思います。実際にその場所に行ってみることで、パソコンの画面ではわからない雰囲気や情報にふれることができるはずです。一方、テクノロジーを使って効率よく調査をしたほうがいいこともあります。たとえば、今18歳の現役高校生の男子生徒が数年前に学生仲間と協力して「全国校則一覧」というHPを立ち上げました。このHPは、全国の自治体や高校に問い合わせて各校の校則を収集・整理したものです。彼は、中学生が進路先を考える際に、自分に合った高校選びに校則の情報も役立ててほしいという想いで全国の約1,600校のデータを地道に収集したのでした。

自分の進路を決める大事な決断には、一定度の情報が必要です。直接、その場所に行くオフラインの良さと、効率よく情報を収集するオンラインやデジタルの良さを組み合わせて、夏休みの貴重な時間を有意義に活用してください!

☆調理室前のホワイトボード↓↓

【好きはステキなこと】678組

今日、7月12日㈬は678組の授業を取材しました。

1学期末に行う「まとめの会」の計画を立てています。仕事分担を決めているところでした!

体育の時間はバドミントンです!ホイッスルの音で時計回りに移動していろんな仲間とラリーをします!

先生4人も輪に入り、みんなで楽しく汗をかきました!

外通路に、不思議なものが並んでいました。

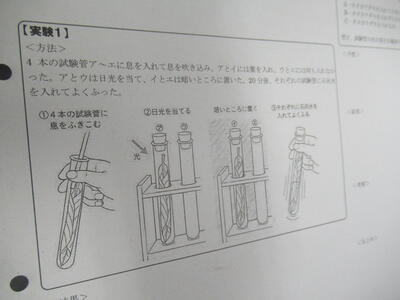

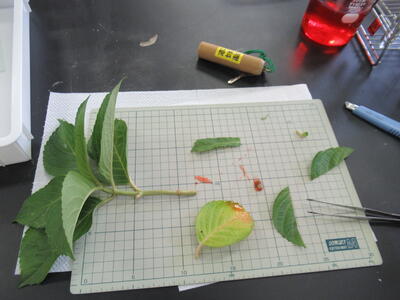

2年生の生物の実験です!植物は光合成によって養分を作り出しています。このとき、材料となる「炭素C」はどこから入手しているのか?その疑問を仮説を立てて検証します。

好きだと思うことを徹底的に調べる❝価値❞

私を含めてすべての人は世の中のありとあらゆることのうち、そのほとんどを❝知らない❞状態でいます。(知らないことがいっぱいあるというのは、とても楽しい人生を送れるチャンスが沢山あるということ!)

学校で行われる教科の勉強は人類が生み出した知識のごく一部でしかありません。

一生をかけて猛勉強をしても、ひとりの人間が世界のすべての知識を得ることは不可能です。時間が圧倒的に足りないからです。

じゃあ、勉強してもしかたない…と思うか、好きなことから勉強してみようと思うか!

私は、自分が好きだと思うことを調べたり、学ぶことに大きな価値があると思います。人は自分の知っている&持っている知識の掛け合わせで、新しいアイデアや発明を生んだり成果を出しているからです。

たとえば・・・優秀なバスガイドさんは、サービスエリアに到着後、バスのお客さんに出発時間をスケッチブックに書いて(例)11:40出発! ←と見せてからお客さんにトイレ休憩をしてもらいます。理由は、声だけで伝えるよりも、目で見てもらったほうがインパクトがあってお客さんが集合時刻を守ることを❝知っている❞からです。

好きだから調べた→知っていることが増えたという流れは大切ですね!逆に、みんなと同じ知識や同じような体験しか持ち合わせていないと、大きな成果は出しづらいと言えます。みんな違ってみんな良い!という多様性のある社会をつくるには、あなたを含めた一人ひとりの❝好きなこと❞が発展し、深掘りされることがきっと大切なのだと思います。

☆調理室前のホワイトボード↓↓

【生徒朝会】

今朝は生徒朝会がありました!

当初は体育館での実施を計画していましたが、気温が高いためリモートに切り替えて実施をしました。

今日の朝会は、部活動の壮行会と合唱実行委員会からのお知らせがありました。

発表と準備をしてくださった生徒の皆さんありがとうございました!

【自立の意味は一つじゃない】1年生

今日、7月11日㈫は1年生の授業を取材しました。

生物の単元が終わり、理科は物理化学のジャンルに入りました!ガスバーナーで火を使う実験です。

技術では、ダンボールを使って本棚の模型を作ります!いきなり、木を切る作業はしません。「再設計」を入念に行い、木材加工のイメージを膨らませます。

※切りシロという言葉を初めて知りました。木材を切るときの隙間までを設計して図面を引きます。

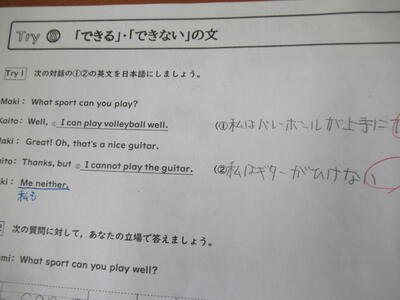

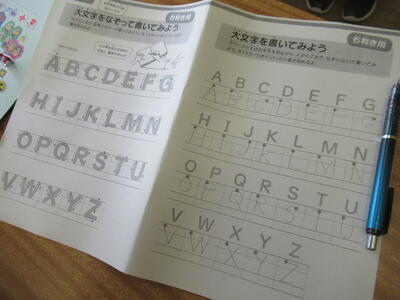

英語ではcanを使った文法を勉強しました!みんなはきっとできるようになるはず!can!

「自立」とは頼れる人を増やすこと!

脳性麻痺のため車椅子を使いながら、活躍する日本人の医師がいます。

彼の言葉に「自立するとは、頼れる人を増やすことである」というものがあります。

一般的に、「自立」という言葉は、自分だけの力で物事をやっていくという意味で使われます。しかし、どんな人であれ誰にも頼らずに生きていくことはできない。むしろ、社会の中に頼れる人を増やしていくことが大切なのではないか。

彼は障がいの有無に関わらず、この考えはすべての人に通じると言っています。

学校であれば、解けない問題の解き方を友達に聞いたり、ついうっかり忘れてきてしまった教科書を借りたりすることも自立の一歩と言えるかもしれません。わからないものをわからないままにしておくことや、道具がなくてせっかくの授業の50分を無駄にしてしまうよりもずっと生産的で生きるチカラがある行為だと私は思います。

個人が自分にできることを増やしつつ、そんな助け合いの精神が広く浸透した社会って、素敵だと思いませんか?

☆調理室前のホワイトボード↓↓

【おそうじの話】

今日、7月7日㈮はトイレのおそうじについての記事です。

本日予定していた業務が早めに終わったので、2年生の男子トイレのそうじをしました。

いつものトイレそうじの生徒さんたちのおかげで、便器周りはクレンザーでよく磨かれていました。ありがとうございます!

そこで、普段は手が届かなそうなところを中心にゴシゴシ磨いてみました。

床は洗剤をまいてデッキブラシでこすりバケツの水で流しました。

最後に、くたびれていた柄付きスポンジは捨てて3本新しいものに取り替えました。

また、今度ふらっとそうじに行きますね!

【夏の想い出】表彰朝会・2年生

今日、7月6日㈭は2年生の授業を取材しました。

理科はテスト返却とテスト直しでした。ある生徒さんの質問がとても面白いということで先生がクラス全体にフィードバックをしていました。「激しく燃える」と「爆発的に燃える」の違いを皆さんは言葉で説明できますか?

美術は夏休みの課題についての説明がありました!2学期に空想画の作成するので、その材料となる身の回りのモノを画用紙に絵で描いてくるというものでした!

PCで画像を検索して、イメージを膨らませます。

湿度はそこまで高くなかったものの、暑い日差しが降り注ぐ中、元気に体育が行われていました。元気な中学生と青空は相性が良いですよね。画になります!3組の女子のみなさんごめんなさい!カメラを持って取材に行こうと思ったら片付けの時間になってしまいました。

【朝の表彰集会の様子】

久しぶりに体育館で朝会が開催ができました!

AIにできること、できないこと

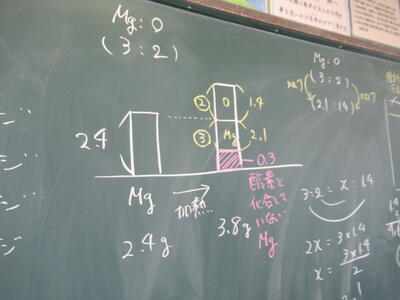

理科の時間、黒板にマグネシウムと酸素の質量比3:2の表記がありました。高校入試でよく出題される単元です!

以前、文章作成AIにこの手の問題を日本語で入力して解かせたことがあるのですが、答えは間違っていました。(❝文章作成❞用のAIなので、そもそもの用途が違うので当然といえば当然の結果ではあります)

美術の時間、絵を描いてくれるAIについて何名かの生徒さんに取材をしました。写真と区別がつかないような精巧な絵を機械が描いてくれることを生徒さんたちは知っていました。これからはAIの特性や長所を理解した上で芸術活動をすることが大切になってきます。

では、人間にできて、AIにできないことは何でしょうか?

効率よく作業することや、たくさんの作品を速く作ることにおいては、人間は機械に太刀打ちできません。(例、授業プリントを手書きで40人分作ることを、職員室のどの先生もしていません。印刷機を使えば3分で終わるからです)

でも、人間にしかできないことは必ずあります。その一例が、「想い出」と言われています。

たしかに、自分の体験したこと、昔懐かしい記憶を機械に作ってもらうことはできません。ぜひこの夏休みは、中学生の今の自分にしかできないこと、体験を積み重ねて唯一無二の素敵な想い出を作ってきてください!

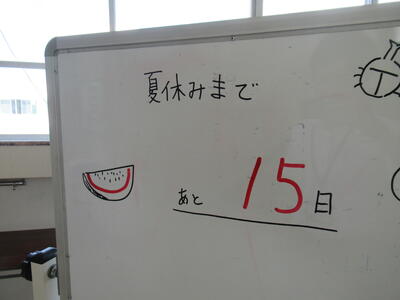

夏休みまであと、15日です!

☆調理室前のホワイトボード↓↓

【我々人類はこう進化するだろう!】3年生

今日、7月5日㈬は3年生の授業を取材しました。

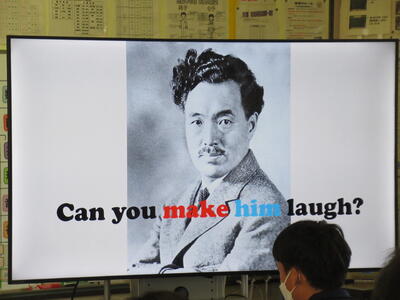

【英語】「〜させる」を表現!

英語では「〜させる」という表現を学習をしました!野口英世を笑わせるには?ということで紙が渡されました。目のところを山折りにすると…この手のワークショップは初めてという生徒さんが多かったようで、あちらこちらで大笑いが起きていました。どうやら野口英世ではなく、みなさんが笑わされたようです!

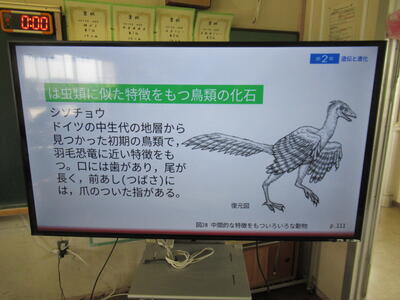

【理科】進化を学ぶ!

動物がどのような進化をしてきたのか?それを踏まえて、人類の未来を予想しました!なんだか楽しそう!

【美術】ペーパーウェイトづくり

美術は今、ペーパーウェイトづくりをしています。2枚めの写真はロシア語の文字からヒントを得て作っている作品だそうです。カタカナで発音を表すと「シェア」だそうです。どうしてロシア語を知っているのかとお聞きしたら、たまたま興味があってロシア語の本を買って読んだのがきっかけだそうです!←コレこそ、学生の鑑(かがみ:模範、手本の意味)だと思いました!興味があったらやってみる!とても大切なことですよね!知らないことを知ることはとても立派な勉強です!

【社会】第二次世界大戦

社会の歴史は、第二次世界大戦に入りました。なぜ戦争が始まったのか、それを調べます。過去の歴史を学ぶことで、より良い未来をつくることができます!調査対象を分担して効率よく調べ学習をします!

文化は❝自然環境❞から生まれる

オーストラリアの砂漠地帯に行ったことがあります。古代からオーストラリアに定住している先住民族のアボリジニの方の絵はドット(点のあつまり)によって描かれていました。オーストラリアは年間の降水量が日本の約3分の1です。砂漠地帯では特に水は貴重な資源です!300〜500mの高さがある超巨大な岩があり、そういった岩場の大きなくぼみや谷間に雨水が溜まっていました。かつて、アボリジニの人々はこの水だけで生活をしていました。絵を描く時に、絵の具を溶かす水が必要なわけですが、じゃぶじゃぶと使うわけにはいきません。ごく少量の水で絵の具を溶かすため、筆で線を描くことはできません。細い筆を使って上からトントンと点をたくさん打って絵を描いていったのです。この独特な自然環境が、ドットで絵を描く文化を生んだと言われています。

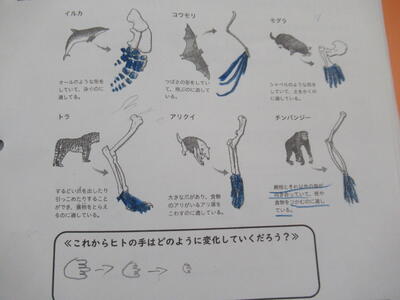

理科では生物の進化について学習しました。今日は、その知識を使って、今後人類の❝手❞はどのような進化をしていくか?を考える発展的な授業をしました!

取材をしたある班では、薬指が退化していくだろうという予想を立てていました!この理由がユニークで、「実生活で薬指を使うことはほとんどないからです!」というものでした。「ペンを持つとき、箸を持つとき、薬指は使わない!」班の中にいたバスケ部の生徒さんも「たしかにバスケでも薬指はあまり使わないかも。」と言っていました。記者の私はその話を聞いて、妙に納得してこのブログ記事を書いているのですが!大事なことに気が付きました。まさに今!パソコンで字をタイプするときに、ガッツリ薬指を使っていたのです!薬指の退化説は幻想だったのでしょうか…いや、そうは断言はできません。近い未来、キーボードよりも圧倒的に速く文字を入力する機械やデバイスが生まれないと誰も言い切れないですよね!

人間をとりまく環境の変化で今後、我々の子孫の姿カタチはどのように変わっていくのでしょうか?今日の理科の授業は今まで見たことがないとても面白い内容でした!故に、生徒さんたちの目はキラキラと輝いていました!答えのない問題に向き合う勉強って楽しいですよね!これが減点方式じゃない、加点方式の学習スタイルではないでしょうか!

☆今日の調理室前のホワイトボード↓↓

【明日の晩ごはん何にしよう?】2年生

今日、7月4日㈫は2年生のテストの様子を取材しました。

3時間目、数学のテストに挑んでいる2年生のみなさんです!

☆調理室のホワイトボード↓↓

給食のトリビア

春日部の小中学校には、校内に調理場があって、そこで給食を作っている学校があります。豊春中はその一つです。

埼玉県で一般的なのは、給食センターで調理をして各学校にトラックで運ぶスタイルです。

大阪府には給食かお弁当持参かを1ヶ月単位で選ぶスタイルの学校もあります。

ちなみに、給食内容がミルク及びおかず等である給食(「補食給食」と言います)を実施している中学校が全国に26校※あります。

給食内容がミルクのみである給食(「ミルク給食」と言います)を実施している中学校が全国に166校※あります。

※令和3年5月1日現在(学校給食実施状況等調査の結果より)

給食には様々なスタイルがありますね!

いずれにしても、豊春中の給食は栄養バランスと美味しさが考えに考え抜かれたメニューであることは間違いありません!給食費をお支払いして実際に食べている記者の私が断言します!

生徒のみなさんが料理を作るとき、何を作ろうか迷ったとき!栄養バランスの良いメニューってどんなの?と悩んだときは、ぜひ!給食の献立を❝再現❞してみてください!

インターネットで料理名や食材を入力すると、動画付きで料理の方法が見られる便利な時代です。試してみてください!

【勉強は本来、❝苦行❞じゃない!】1年生と678組

今日、7月3日㈪は1年生と678組の様子を取材しました。

【はじめての定期テスト】〜休み時間の風景〜

理科と国語のテストの間の休み時間に、1年生の教室にお邪魔しました!「この問題解けた?答え何?」と答え合わせをしたり、次のテストに気持ちを切り替えて漢字の最終確認をしている生徒さんたちがいました。

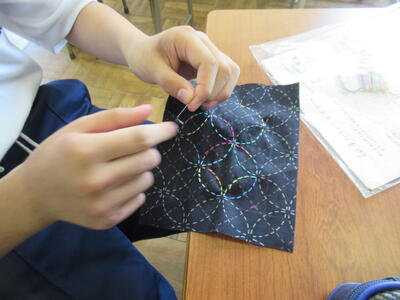

【家庭科の刺し子のウオールポケットづくりと英語の授業】

家庭科では、ミシンと手縫いで裁縫をどんどん進めていました!1年生が作ったウオールポケットを拝見させていただきました!どれも丁寧に刺し子のデザインがされていました。英語ではスペルの練習や英文づくりをしていました。

カラオケとテストの採点は❝減点方式❞

テレビ番組で、歌が上手い芸能人が「カラオケ採点で何点取れるか!」を競う企画がありますよね!

どんなに上手い人・プロでも、95点前後です。その曲を歌っている歌手本人であっても100点を取ることはできないとされます。なぜなら、カラオケの採点モードは❝減点方式❞だからです!ミスをした分だけ100点から点が引かれていきます。3分という短めの曲であっても音程のズレをゼロにすることは現実的でない、非常に難しいことなのです。

今日は、1年生にとって初めての定期試験でした。小学校のテストとの一番の違いは、問題数の多さです。一般的な小学校のテストは両面印刷の1枚です。しかし、中学校では問題用紙だけで両面印刷2〜3枚となります。解答用紙は別にあります。また、学習内容の難易度も上がっていますので、単純に点数を小学校時代と比べることは、正しい分析とは言えないでしょう。

やる気の作り方

勉強のやる気はどうやったら作れるのでしょうか?アメとムチ作戦(例、〇〇点取れたら何々を買ってあげる、△△点以下だったら何々を没収)は一定度の効果を出すことがありますが…一時的かつ短期的に終わります。

やる気とは本来、楽しいことや興味のある物事に生まれる感情です。つまり、勉強のやる気を生むには、勉強すること自体に楽しさを感じてもらうことが大切になります。(そんなのムリだ…と思いますか?)

本来、人間とは好奇心の塊です。知らないことを知ろうとしたり、できないことをできるようにすることを積み重ねて現代の人間社会や文明が作られてきました。特に!子どもの好奇心の大きさは本当にすごいです!

日常や社会生活のなぜ?どうして?を学んだことを組み合わせて説明ができたり、『自分だったらこうするかな?』『こうした方がもっと良くなると思うんだけどなー!』と仮説やアイデアを考え、好奇心が好奇心を生むプラスのサイクルが生まれると勉強は楽しくなってきます。

勉強をテストで点数を取る道具としてだけではなく、もっと広い意味、広い視点で有効なものと思ってもらえたら嬉しいです。大人もそういった視点で意図的に子どもに問いを投げたり、対話をしたりするとさらによい効果が得られるかもしれません。

いずれにしても、勉強することを❝苦行❞にしないことは大切だと言えるでしょう。

☆調理室の様子です。この場所で美味しい給食が作られています!本日のおかず「凍り豆腐のチーズ焼き」の凍り豆腐とはいったい何なのか…?気になった私は迷わず栄養士さんに聞いてしまいました!興味が湧いたものですから…!

【夢はもっと自由で良い!】2年生

今日、6月30日㈮は2年生の授業を取材しました。

【体育】テニス&走り幅跳び

テニスは最後、サーブ&レシーブからのラリーゲームをしました!

友達のフォームをPCで記録してあとでフィードバックします!デジタル機器が活躍しています!

【理科】気孔を見つけよう!

理科では、食紅を吸わせた葉っぱの葉脈や気孔を観察します!顕微鏡で100倍に拡大しピントを合わせます!

夢はもっと自由でいい

あなたの夢は何ですか?と聞かれると結構考えちゃう人・・・いませんか?

それ!何の職業に就くか…❝職業名❞で考えているからではないでしょうか?

❝職業名❞で考えると答えるのが難しくなる理由は以下の2つだと私は考えています。

・自分の性格や長所を❝自分が❞理解するの…実は結構難しい。

・そもそも、知っている職業の種類が少ない。

これを解決するには、とにもかくにも行動あるのみです!新しいこと、ちょっと興味が湧いたことをとりあえず試してみる習慣を続けると、心躍る瞬間に出会えるはずです!

そしてもう一つ!自分の夢を見つける方法があります。

それは、夢の自由度をとびきりUPさせる方法です。仕事になるかとか、収入につながるかどうかとかそういった現実的なことをいったん置き去りにして行動を起こすやり方です!

本当にあった話をひとつご紹介します。

ある男子大学生が将来の夢を見つけられずにいました。周りの友人は就職活動を始めており、焦る気持ちだけが日増しに膨らんでいたそうです。そんなある日、彼は兄との会話で「駅前のゴミ拾いをする!」と言います。何をやっても長続きしない自分ができそうなことを考えた結果でした。そして、どうせゴミ拾いするならゴミがたくさん落ちているところが良いだろうと考え、大学に通学する途中の「新宿駅前の広場」を選ぶのでした。

決めたルールは1ヶ月間やりきること!すると、予想もしていなかった出来事が次々に起きていきます。ゴミ拾いをしている目の前でわざとゴミを捨てられたり、通りすがりの人から罵声を浴びせられたり、頭からジュースをかけられたり、サラリーマンの喧嘩に巻き込まれたり、散々な目に会います。

しかし、あるとき「ご苦労さま!」とねぎらいの言葉とともに缶コーヒーを1杯奢ってくれる人が現れます。「俺も手伝うよ。」とホームレスの人が一緒にゴミ拾いをしてくれるようになります。変化が起きたのです。そして、ついに「なぜ、こうのような清掃活動をするのですか?」と新聞記者に取材を受けることになったのです。その記事が全国紙に出たことがきっかけとなり、新宿駅前広場のゴミ拾いを手伝いたいという人が全国各地から集まり始めます。人とチームを組んで何かに取り組む楽しさを知った彼は、それまでの自分とは全く違った生き方をするようになります。彼は全国の中学校をまわり、夢を見つけられない学生に向けて、自分の実体験を伝える講演活動を始めるのでした。

後日談で、彼はゴミ拾い活動をしようとした本当の理由を述べています。それは、ゴミ拾いをしている姿はきっとモテるだろうと思った。と、いうものでした。

そう!彼の夢の出発点は職業や収入とは一切関係のないところから始まっていたのでした!

夢はやってみようという行動から生まれます。きっと、夢はもっと自由で良いのです。

今日の体育では、走り幅跳びやテニスを楽しそうにする生徒さんたちがたくさんいました。ぜひ、そういった「楽しい」から「やってみよう」へ、あなたの意思と勇気で行動を広げていってください。

【楽しい楽しい部屋話!】3年生

今日、6月29日㈭は3年生の「修学旅行集会」を取材しました。

各クラスの代表者がスピーチをしました。宿泊行事で学んだことや、今後の活動に繋げたいことを述べていました。

旅館での珍事やほっこりするエピソードを織り交ぜて喋る代表の言葉に思わず笑顔になる瞬間がありました。これぞ聞き手に届ける良いスピーチです!

修学旅行のチーフ職員から学年の良かったところが紹介されていました。

・全員が無事に帰ってくることができた。

・全体での移動がスムーズかつスマートに行えた。

・班別行動では1日目、2日目ともにほとんどの班が時間通りに到着チェックを受けることができた。

・計画通りに行かなかったり、近くにいる人を頼りながら無事に班別行動が完遂できた。

・2日目の合唱交流会ではベストを尽くすことができた。

・1日目よりも2日目、2日目よりも3日目みんなの成長が見られた。

☆宿泊行事で大きなケガもなく帰ってこられて本当に良かったですね!

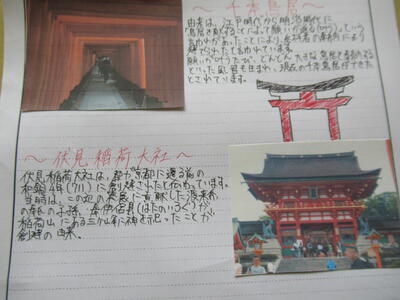

上の写真は、京都奈良について出発前に調べて作った生徒さんたちの掲示物です。写真で見ていたものを、実際に見たり食べたりした❝本物体験❞は大きな感動を届けてくれたのではないでしょうか。

“おまけ”が本丸を超える瞬間

今日、3年生は3時間目からの登校でした。少し早く教室に到着されていた生徒さんたち何名かに修学旅行の思い出をお聞きしたところ!ある生徒さんが「旅館の部屋での会話です!」と教えてくれました。これは、保護者の方も共感してくださる方は多いのではないでしょうか?

仲間と部屋で過ごす時間を目的にして遠くに行ったわけではなかったのだが、金閣や清水寺などのいわゆる本丸(ほんまる:中心となる部分。主となるところ)より、印象に残ったのが❝おまけ❞の要素だった・・・というような不思議ことが起こる例は他にもあります!

例えば、都内のある公立小学校では、PTA役員の保護者の方が「ベルマーク」回収を代々やっていました。各家庭から寄付された大量の食品包装のベルマークをハサミで切り取り、台紙にノリ付けする気が遠くなる作業です。その苦労を考慮して、新PTA会長が活動の廃止を提案します。しかし、よくよく事情を聞くと、保護者の方同士の貴重な情報交換と交流の場として有効活用されていることが判明し、その活動を残す判断にいたったそうです。つまり、本来のベルマーク集めよりも、交流の場としてのニーズが大きかったというわけです!

将来、サービスを提供する仕事や業界に身を置く生徒さんもいるはずです。人の行動には理屈では説明できない不思議なことがあるということを知っていると、その人自身(相手の方)も気がついていないニーズや欲しいものをプレゼントできるようになるかも知れません。修学旅行の楽しい楽しい部屋話!頭の片隅に入れておいていただけたら嬉しいです!

【あんまり難しく考えない❝力❞】1年生

今日、6月28日㈬は1年生の授業を取材しました!

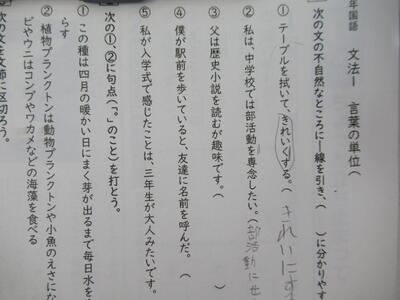

【国語】

漢字練習と❝不自然な日本語❞を見つける活動をしました!

【社会】

氷河期時代、海面が今よりも100mも低い時代があったそうです。ユーラシア大陸と日本列島が陸続きになっている場所から動物や人が歩いてやってきたと言われています。

この教科書に載っている❝縄文土器❞の模様は、美術の時間に作っている工芸作品と同じですね!知っていることや、今やっていることがリンクすると面白いですよね!

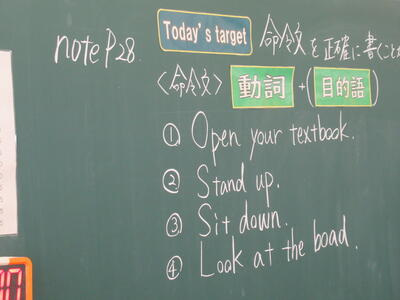

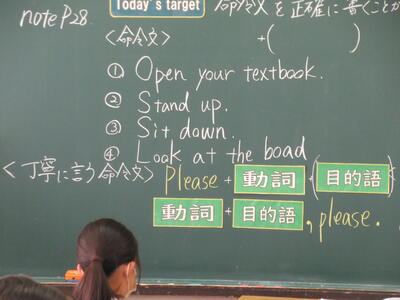

【英語】

教科書を開いて!黒板を見て!

人に指示することを❝英語で表す❞練習中です。必死な生徒さんたちからは「言えるんだけど、スペルがわからん!!」という悔しさが独り言になって表現されていました!

「必要は発明の母」です!これをチャンスに、単語を学ぶ原動力につなげてください!

「あんまり難しく考えない」力

1から10までを、声に出して言ってみてください。

10から1までを、声に出して言ってみてください。

多くの人が、「7」だけ言い方が変わったはずです。「しち」→「なな」です。

「これ、どうしてですか?」と外国人の方に聞かれたら・・・皆さんはなんと説明しますか?

今日の英語の授業にて!

「Please」が文の先につくときは「P」は大文字になり、文の後ろにつくときは小文字で「,(カンマ)」をセットにする。

この文法上のルールを聞いて生徒さんたちから「覚えるのが大変だ・・・」という嘆きの声が聞こえて来ました。

英語で、「知っている」を意味する「know」の発音をカタカナで書くと「ノウ」です。

「k」って書くのに発音しないのなんで!?英語ってややこしいな・・・と感じたこと!私もあります。

何をお伝えしたいのかと言うと、コトバにはそういう曖昧(あいまい)さがあって、難しく考えないでいったん受け入れちゃいましょう!です。

(言葉は日常生活に深く関わっていて人々の文化そのものであると考えれば、なんとなく言いやすいから!とか、みんながそう使っているから!というふわっとした理由だったりすることはよくあります。また、時代とともにルールが変化したりもします)

このように、いったん受け入れるという考え方は、ストレスに対策に有効です。ちょっとしたことでイラッとしてしまったり、不快な気持ちを感じてしまったときなどに、『まあ、そういうこともあるよね!』と、いったん受け入れる処世術(しょせいじゅつ)があると人にやさしくできたりします!プライベートにおいては寛容な人はお得なことがいっぱいあったりします!

☆調理室前のホワイトボード↓↓

修学旅行最終日⑤

全員が昼食場所に着き、食事をとってます。

修学旅行の内容については、以上で終わりにします。

ご覧いただき、ありがとうございました。

修学旅行最終日④

クラス別行動の様子です。

修学旅行最終日③

これからクラス別行動です。

修学旅行最終日②

朝食をとってます。

修学旅行最終日①

あっという間に、最終日となりました。

今日も仲間との思い出をつくります。

(朝の放送の様子)

修学旅行2日目④

全員元気にホテルに戻り、夕食をとってます。

明日はクラス別で京都市内を回り、帰路に着きます。

修学旅行2日目③

同志社大学での合唱披露

学校にたくさんある「分かりやすさ」工夫

子どもたちに「分かる喜び」を味わってもらうための工夫が、学校には多くあります。

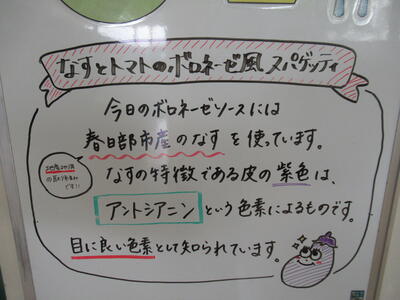

【栄養士が毎日書いている食にまつわる掲示】

【元素記号を「見える化」 記号や数字の視覚化】

【授業の内容を伝える板書 何を学び、どう解決に導いたか】

【学習内容を理解し、深めるプリント 先生の願いがここにあります】

【調理実習 手順を示すことで先を見通し、事故の防止にもつながります】

修学旅行2日目②

班別行動の様子です。

修学旅行2日目①

2日目が始まりました。

修学旅行1日目⑤

部屋で夕食をとりました。

明日は京都市内を班別で行動します。

修学旅行1日目④

全員がホテルに着き、明日披露する合唱の練習をしてます。

修学旅行1日目③

奈良に到着し、班別行動となりました。

修学旅行1日目②

東京駅に着きました。

これから、奈良へ向かいます。

修学旅行1日目①

本日より、3年生は修学旅行に行きます。

朝、駅で班ごと出発チェックを行い、元気よく東京駅へ向かってます。

【ドッジボール!】2年生

今日、6月23日㈮は2年生の体育を取材しました。

今日の体育は、お楽しみのドッジボール!!!ゲームが始まったやいなや体育館は熱気に包まれました!

ボールを投げるのが上手な選手は、ずばり「ノールック!」あえて見ている方向とは違う場所にボールを投げていました。また、ある外野プレイヤーはキャッチした後、アンダースロー(ボールを振りかぶらずにキャッチした体勢からすぐに投げる)で相手に避けるスキを与えない攻撃をしていました!

リーグ戦で3クラスがゲームをします!1回戦が終わって負けてしまったクラスの女子生徒が「悔しーーー!」と言いながらコートから出てきました。その情熱は次の試合への原動力となったはず!勝負事が生み出す美しい情熱だと思いました。

その目的は何か? 〜相手の立場に立つ究極の問い〜

ありとあらゆる人間の行動には❝目的❞があります。

例えば、小さな子どもがチョコパンを食べるときに、あえて口の周りにチョコをいっぱい付けることがあります。これは、そばにいる人に自分を見てもらいたい!注目を浴びたい!という立派な❝目的❞を持っている可能性があります。もし、チョコパンを食べているときに、周りに誰もいない状況であったら…その子は普通にパンを食べていたかもしれません。

この場合、「そんな食べ方はやめなさい!」と怒るよりも「口についてるよー!」と笑顔で伝えてあげるほうが良いのかも知れません。その子にとっては、見てもらえたという事実があれば良いわけです。

こういった考え方をすると、日常で怒ることがめっきり減ります!(イライラしてしまうことはあっても、怒るという行動をわざわざ起こす必要がなくなるのです)なぜなら、怒るという行為もまたその人にとって❝目的❞のある行動なのです!

今日のドッジボールを見ていて記者の私は思うことがありました!

この体育の時間の❝目的❞は、楽しむことだと生徒さんたちはわかっている…少なくとも記者の私にはそう見えました。優勝クラスに景品やトロフィーなどはありません。ただただ、ゲームを楽しむというスポーツ本来の目的や本質のようなものがありました。

その理由に、投げられたボールを華麗にキャッチしたり、アクロバティックに避けて交わした人のプレーに、相手チームや待機しているクラスのから称賛する歓声が上がっていました!

そして、何よりリーグ戦で3位だった3組の生徒さんたちの表情がとにかく明るかったです!

最高です!豊春中2年生!

【知識とは〇〇の量!】678組

今日、6月22日㈭は678組の授業を取材しました。

【道徳】

机に肘を付いて考える人がいます。その表情を見て感じたことを書き出して発表します。相手の立場から物事を考える活動です。プリントはもう一種類あり、今度は発表の前に友達の意見を見たり聞いたりする課題が出されました。「ねー何て書いた?」とお互いに情報交換をします。日常生活に直結する大切な学習がそこにありました。担当の先生の飽きさせない工夫が随所に見られました!

【英語】

こちらの教室では、数字を英語で言えるようにするゲームをしました。サイコロを振ってその数だけ、マスを進むことができ、止まった場所に書いてある数字を英語で発音します。ルールは至ってシンプルですが、これがとっても盛り上がります。ALTの先生も混じって発音の仕方も勉強できました!

クイズです!家のトイレ掃除にかかる時間は?

2年前、クラスの生徒さんに以下の質問をしたことがあります。

「水に流せるトイレ掃除用のシートを使います。洋式トイレの水を流すレバーを拭いて→フタと便座を拭いて→便器のフチを拭いて、最後にシートを水に流して終了です。はい!何分かかるでしょうか?」

「10分!!」「えー20分くらい?」元気よく予想タイムを口にする生徒たちに、私が答えをお伝えします。

「私は朝ごはんでコーヒーを入れてパンを焼きます。トースターにパンを入れてからトイレ掃除を開始したら、ちょうど掃除が完了した瞬間にチーンと音がしてパンが焼き上がりました。つまり、3分です!」

『えー!意外とそんなもんなんだ。』という心の声が多くの生徒さんの表情から伝わってきました。

人は経験したことがないことを過大評価することがあります。やってみたら、意外と大したことなかったということは無数にあるのです!

また一方で、やってみて初めて分かる自分の不得意分野の発見もあります。自分の特性や長所を知る、可能性を広げるには…とにもかくにもやってみることが必要不可欠です。あまり難しいことを考えずに、『やってみたい!』という感情や感覚が熱いうちにまずはアクションを起こしてみてください。

外資系企業に務め、海外の人と英語を使って仕事をしている友人の言葉「知識とは行動の量だよ!」が私の好きな言葉の1つです。

【判断する力を伸ばそう!】3年生

今日、6月21日㈬は3年生の授業を取材しました。

【美術】

ペーパーウェイトづくりです!手のひらよりお大きい石(高麗石)を棒ヤスリで削ってそれぞれがデザインした形に整えていきます。今日は4回目の作業で大枠の形ができあがってきていました。取材させていただいた生徒さんたちが削り出す文字は、名字の1文字目「坂」、愛犬ジェミーの「J」、名前の1字を取った「音」だそうです!きっと素敵な作品が出来上がるでしょう!

【理科】

メンデルの考えた遺伝の理論を勉強中です!白い毛の猫と黒い毛の猫から生まれた子猫は何色になるか?まだ遺伝の仕組みが判明していない時代における、考え方の例を先生が3つ4つ提示すると「あー!(なるほど、昔の人はそう考えるよね)」という共感の声が漏れていました。

【音楽】

合唱曲「大地讃頌」を練習中です!

別室でパート練習をしていたアルトの様子を見に行った先生の代わりに、ピアノ伴奏の生徒さんがソプラノ・テノール・バスの合わせ練習でピアノを弾きます。その時の雰囲気がほっこりしていてよかったです。最後の全体合わせ練習でも楽しそうに歌う生徒さんたちの表情が素敵でした。1クラスだけでこんなに?と驚く声量が出ていました。3年生の合唱はすごい!

【英語】

英語は語順並び替え問題の答え合わせタイムでした!判断に迷う単語がありました。go home earlyの「early」です。英語では伝えたいことを文の前に、補足的なことを後ろ側にもってくる文化があります。「早く」を表す「early」は後ろ側になります。要するに early home とはならないのです。勉強になりました!

ブレちゃいけないこと、ブレても良いこと!

「自分がこれは!と決めたことはブレずに最後までやったほうが良い」 「1つの考えに固執せず、あれこれ試したほうが良い」いったい、どっちが正しいのか・・・?

こんな二者択一で悩んだことがある人は、多いのではないでしょうか。石を例にこの問題を考えます。

世の中には、硬い石とやわらかい石があります。石造りの建物を作るとき、一般的には硬い頑丈な石が向いています。しかし、硬さも度を越すと使われなくなってしまいます。削るのが大変で、お金と時間がかかり過ぎると、石材としての価値が下がるからです。

ちなみに、今日の美術で使った高麗(こうらい)石は、爪でも削れるやわらかい石です。建築には使われなくとも「石のはんこ」や「まがたま」づくりにはもってこいです。

要するに、石は使いどころが大切だということです。

使いどころ…これは、人の考え方にも言えるでしょう。「ブレないこと」「柔軟に対応すること」に絶対的な❝良い悪いはない❞のです。大切なことは→今、自分がやっていることは「ブレないほうが良いことなのか?変えたほうが良いのか?」判断する力です。この力を伸ばすには、次の2つの掛け算が有効です。①場数を踏む✕②誰かの経験を盗む です。

①場数を踏む とにかくいろいろやってみることです。

②誰かの経験を盗む 本を読む、動画を見ること等で過去の事例を学ぶことです。

私の感覚では、どちらか一方だけでは効果が薄れてしまいもったいないです。ぜひ、人生をかけて続ける勉強にトライしてみてください!オススメです。

【❝どれくらい❞頑張るか?】1年生

今日、6月20日㈫は1年生の授業を取材しました。

【技術】

技術では、図面の書き方を勉強中です!先生の手元が大型モニターに映し出され、それを参考にしながら設計図に「平行線」を引いていきます。

中3の理科「力の合成・分解」や、中1の数学「図形の平行移動」でも平行線が出てきます!国語や道徳でも「話し合いは平行線のまま終わった」という言い方をしますよね。学んだことが横で繋がる瞬間をたくさん見つけると楽しくなってきます!

【英語】

日本語の文章を英語になおしていきます。いつ、あなたは〜をしますか、バスケットボール…英語は動詞が文の前側にきます。日本語と感覚が違うので最初は戸惑うこともありますよね!生徒さんたちはモニターの動画を観て会話の流れをイメージしながら文法表現を勉強していました。

【理科】

何の金属かわからない金属のかたまりが3種類あります。この3つの金属の種類を密度を測定して考察します!メスシリンダーと電子天びんを使って実験をします!

知っているとお得なこと! 〜「あるかないか」よりも「どれくらいか」〜

理科の実験では、「①化学反応が起きるか起きないかを調べる実験」と「②どれくらい反応したかを調べる実験」があります。

料理の味見では、「①美味しいか美味しくないか」と「②どれくらい美味しいか」という判断の仕方があります。

人間の脳はついつい、①のような考え方(あるかないか、YesかNoか、黒か白か、敵か味方か、成功か失敗か…)で物事を決めようとするクセがあるようです。

仕事をするときに、「①大事か大事ではないか」で考えると、ほとんど仕事は❝大事❞に分類されてしまいあれもこれもとやることが増えて時間がいくらあっても足りなくなってしまいます。

テスト勉強をするときに、「①勉強は、やったほうが良いかどうか」で考えると、やったほうが良い勉強ばかりが頭に浮かんで首が回らなくなります。

一方、②のような考え方(どれくらい大事か、どれくらい必要なのか、どのくらいの効果が期待できるのか…)で考えると業務を効率化して時間をひねり出したり、心にゆとりがもてたり、本当に必要な勉強に集中することができます。

※どのくらい?を考えるのは結構、頭を回転させる大変なことでもあるのですが・・・

今日の理科の実験では、金属をメスシリンダーに入れた時に水がどのくらい増えたか?質量は何グラムか?を調べてそれぞれの密度を計算をしました。この実験には、どのくらい?を考える思考の機会がたくさん詰まっていました。

早く実験が終わった班に、鉄の釘1kgとふわふわの綿1kgではどちらが重いでしょうか?どっちが大きいでしょうか?と質問をしました。もちろん重さは同じです。でも、大きさは綿の方が大きいはずです。「あっ!綿は中に空気がいっぱいで、スカスカだからだ!」と目を輝かせて気づいた生徒さんがいました。そう!それが密度という考え方です!

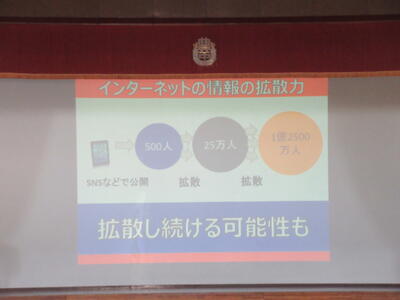

安心・安全ネット利用教室

先週16日(金)に、外部の講師をお招きし、安心・安全ネット利用教室を開催しました。

SNSを中心としたトラブルを未然に防ぐ方法やインターネットの適切な使い方を学びました。

【トラブルが起きた原因について話し合っている様子】

【学習内容の一部】

【何に注目するか】678組

今日、6月16日㈮は678組の授業を取材しました。

美術の授業では、オリジナル時計のデザインをしました。プラスチックでできた透明なの円盤の❝裏側❞に絵の具で絵を描いていきます。表面をツルツルの状態にするためです。つまり、絵は左右を反対に描かないといけないわけです!

こちらのクラスでは、北ブロック交流会の感想をまとめていました。春日部中、緑中、東中と合同で行なったフットサルや中縄(大縄よりも少し短い縄なのだそうです)が楽しかったようです。その想いが絵から溢れ出ていました!

こちらのクラスでは、ローマ字入力の練習をしました。スマホと違いPCはキーボード入力です!デジタル化がどんどん進む現代では重要なスキルです。得意な生徒さんは、両手で入力ができるようになっていました!

数学の授業では、数字の規則性について学びます。カレンダーのどこか一日を中心にして十字に5つの数字を切り抜きます。するとその数字の合計は、中心の数字の必ず5倍になります!それをnを使った文字に置き換えて表記する学習でした。

雲の下が真っ平ら

お昼の空の様子です。

久しぶりに太陽の光が降り注ぐ、気持ちのいい天気でした。そして雲を見ると、どの雲もその下側が切り取られたかのように真っ平らになっていました。一体これはなぜでしょうか。

一言で説明すると「真っ平らな部分の高さより上側が、雲の発生する条件がそろっていた。」となります。雲は小さな水滴の集まりです。目に見えない水蒸気が、上昇気流によって冷たい上空に運ばれて液体の水に変化して雲となります。

ただ、今回お伝えしたかったことは雲のでき方の話ではありません。日々の暮らしの中に気になったことや気持ちが良くなる瞬間を見つける大切さについてお話がしたかったのです。

人は同じ景色を見ていても、それぞれ何に注目するかは違ってきます。何が見つかったら正解or不正解というのはありませんが、どうせなら気持ちが上を向くような発見の方がいいですよね。私は今日、校舎の外通路を歩いている時におもしろい雲の形に目が行きました。また、朝の通勤中には、豊春中前の田んぼの稲が一ヶ月足らずでずいぶん大きくなっていることに気が付きました。

些細なことだとしても、心が上を向く瞬間は気持ちが良くなり、人に優しくできます。

今日の678組さんの授業を取材した際に、快く作品を見せてくれた生徒さんや得意げに数字の規則性について語ってくれる生徒さんがいました。今日もいいこと楽しいことにたくさん出会えた一日でした。