【多摩市よりのお知らせ】

学校における東京都独自の暑さ情報(東京暑さ情報)発令時の対応について.pdf

台風等による臨時休業、登校時刻の変更等の対応に関する指針について.pdf

【皆様へのお願い】

本校敷地内のビオトープ保全について、ご理解とご協力をお願いいたします。

詳しくは、下のリンクから過去の記事をお読みください。

【児童の安全を守るための取組】

本校では、従来から行なっている門扉の開閉の徹底と共に、児童昇降口の開閉について新たな取組を開始しました。

5月16日付で保護者のみなさまには通知を配信させていただきましたが、本校へ来校する地域住民の皆さん、関係事業者の皆さん、施設開放利用者の皆さんも取組への協力をお願いいたします。

《主な内容》

〇車両で来校する場合は、入退時に必ず門を閉める。

〇児童昇降口は閉門しているので、出入りは必ず職員玄関から行なう。

〇来校時にインターフォンで来校目的を伝達する。

詳細は添付の資料をご確認ください。(「学校だより・学校よりの配付物」のページにもあります)

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

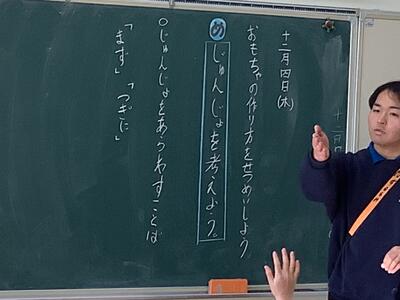

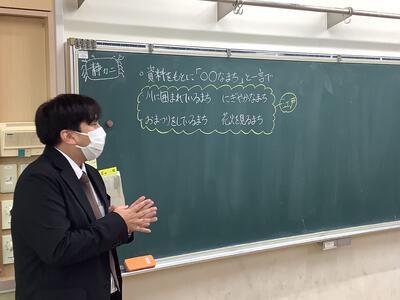

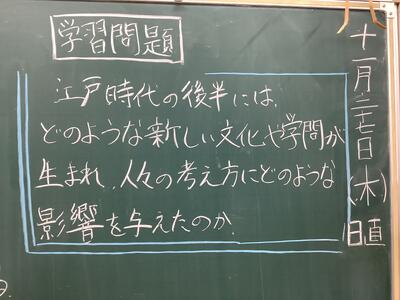

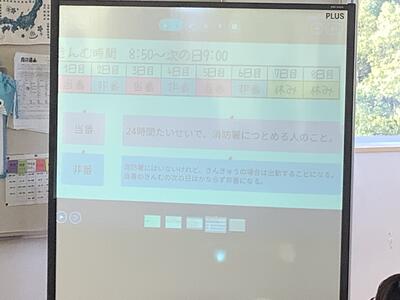

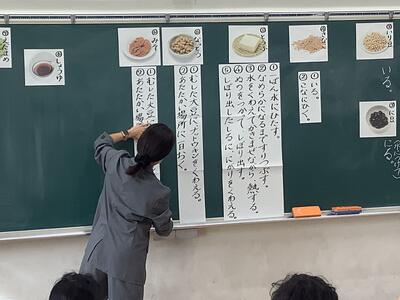

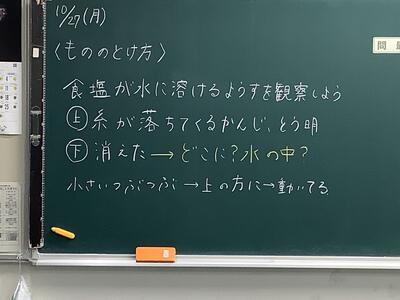

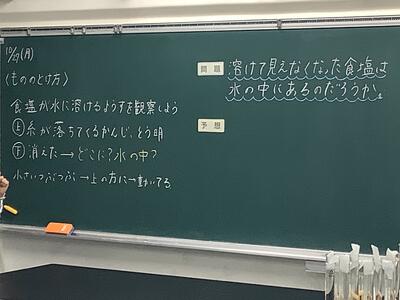

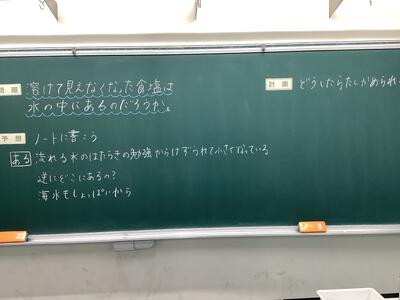

ここまでが本時の前段です。

ここまでが本時の前段です。

思いっきりジャンプしたりと水遊びを楽しんでいました。

思いっきりジャンプしたりと水遊びを楽しんでいました。

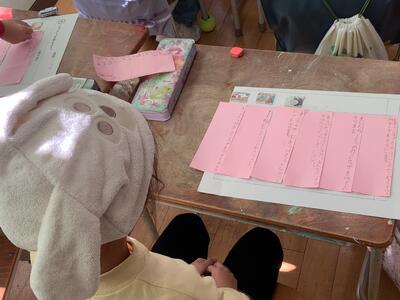

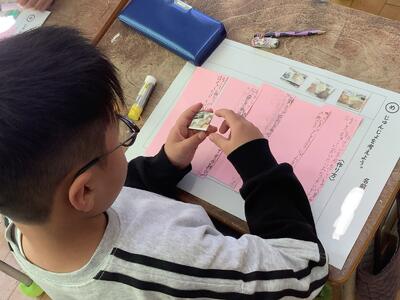

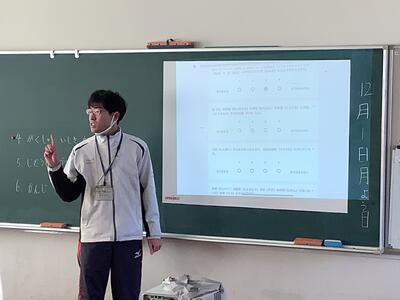

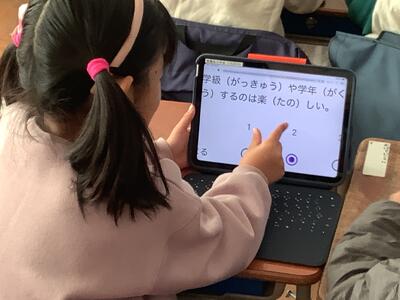

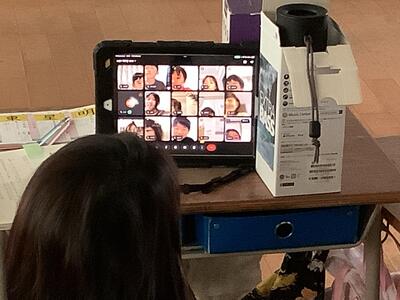

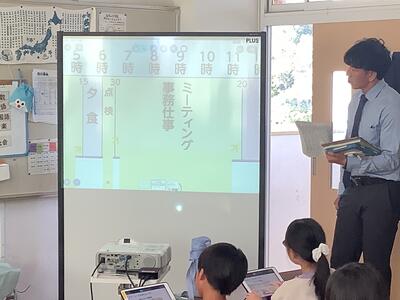

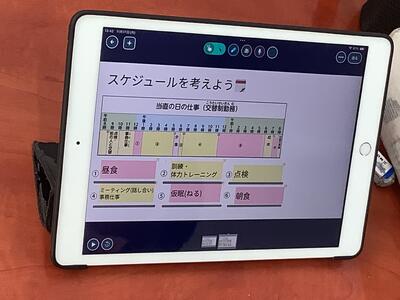

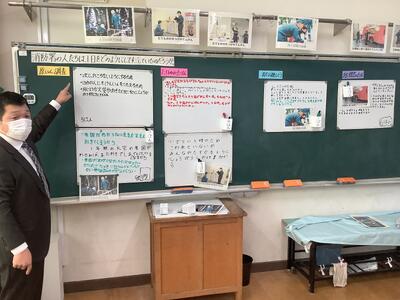

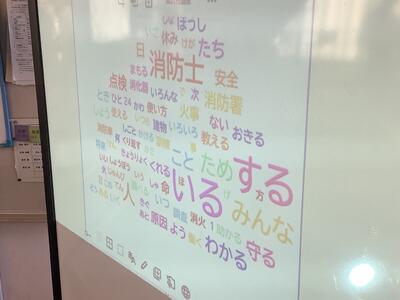

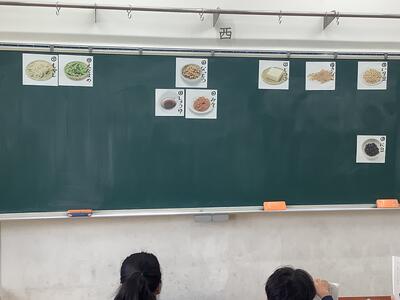

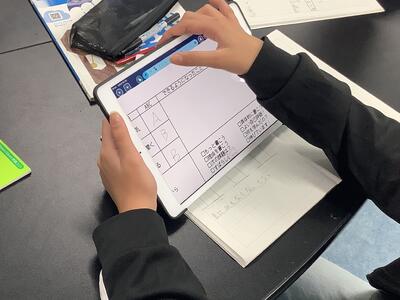

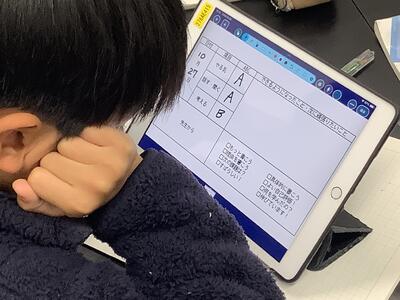

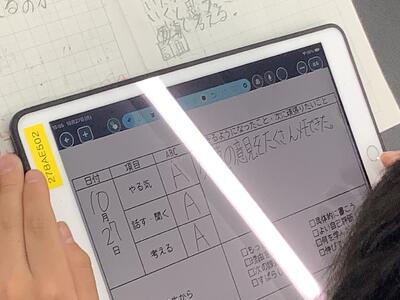

意外な回答もあったようです。

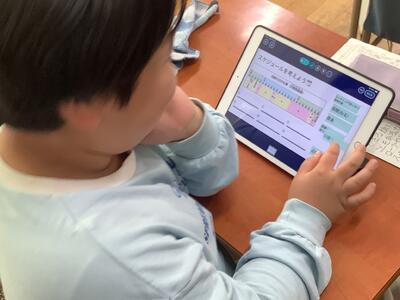

意外な回答もあったようです。 ピンクと黄色と青の時間帯で色分けされている

ピンクと黄色と青の時間帯で色分けされている

受付には長い列ができていました。

受付には長い列ができていました。

定刻をちょっと過ぎましたが、開店です。

定刻をちょっと過ぎましたが、開店です。

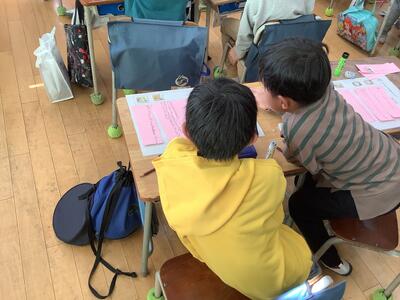

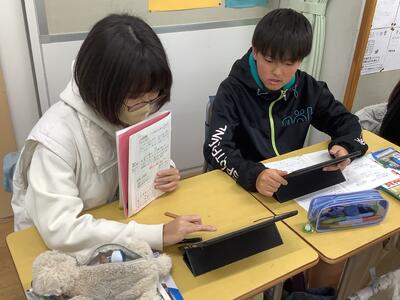

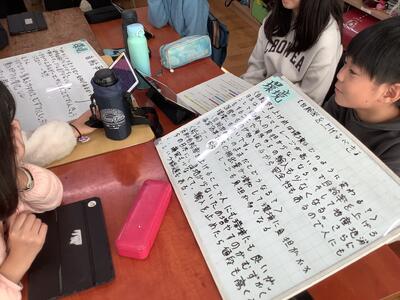

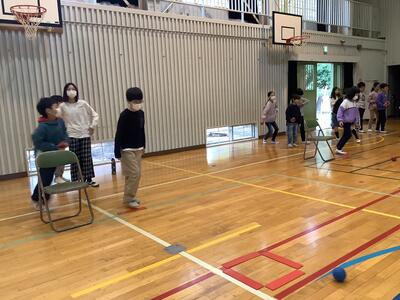

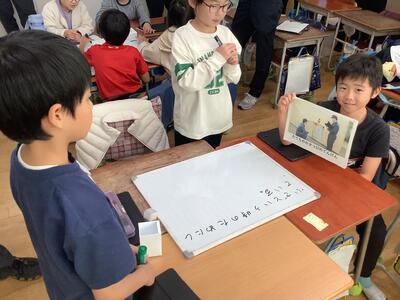

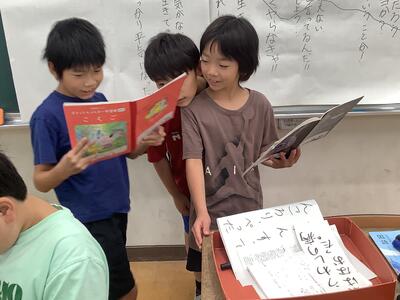

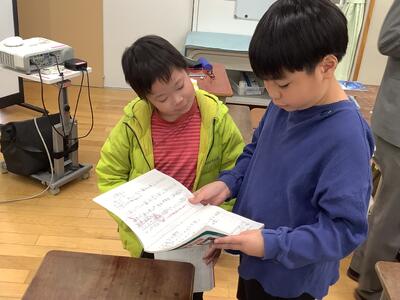

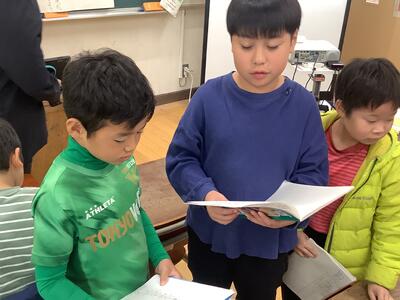

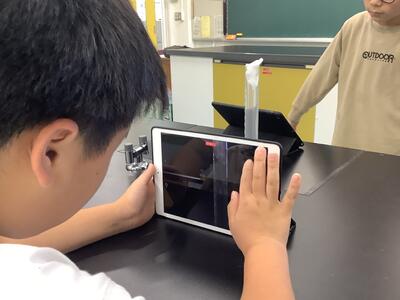

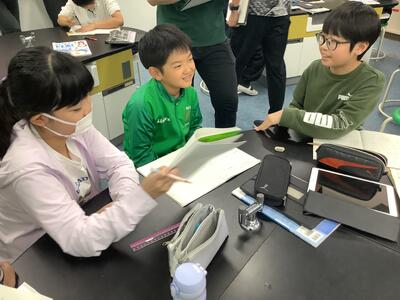

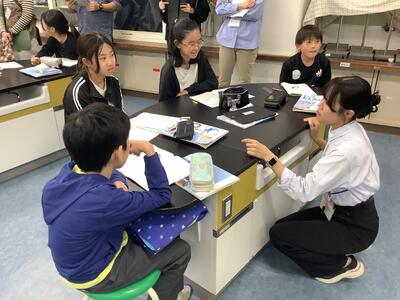

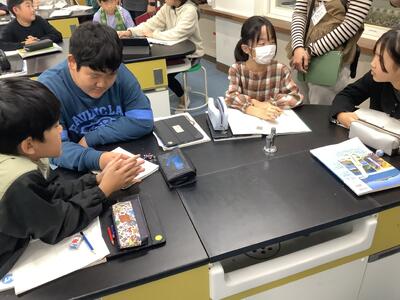

2人でペアになって、作戦を考えます。

2人でペアになって、作戦を考えます。