10月1日、2日で冬芝の種まき工事をしました。

南鶴牧小学校の芝生校庭は夏の芝と冬の芝では種類が違います。

夏芝はバミューダグラスを改良したティフトン

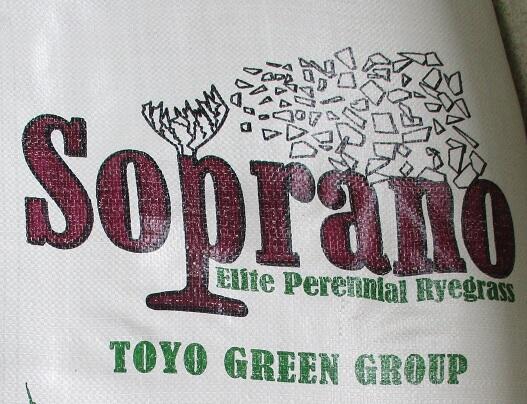

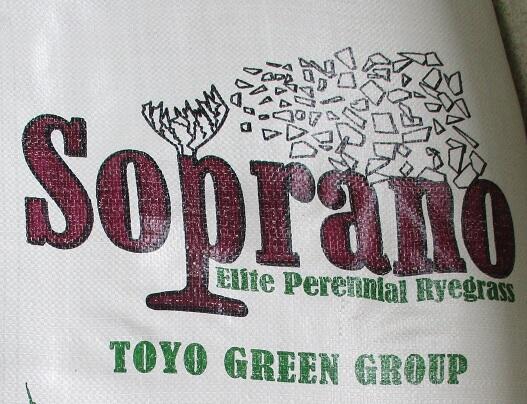

冬芝はベリニアルライグラスです。

暖地型のティフトンは夏は緑色ですが、これからは葉は枯れて茶色くなり冬は休眠します。

寒冷地型のペリニアルライグラスは冬でも緑の葉ですが、

関東地方だと暑いを夏を越すことができずに枯れてしまいます。

冬の間、夏の芝を守り、1年中緑の芝生にするために、

夏芝の生育が弱まる秋に、冬芝の種をまき

ティフトンが枯れた頃には冬芝が伸びているようにします。

初めの工程は、芝に5cm程度の穴をたくさんあけて、根に空気を送り込むエアレーションです。

そのためには芝生に埋めてあるマーカーを取り出さなくてはなりません。

しかし、芝生化されて12年が経ち、マーカーもすべてあるわけではなく紛失しています。

その上、夏芝が上を覆ってしまっていてマーカーを見付けるのはとても大変です。

2時間もかかってしまいました。

それから、いよいよエアレーションです。

右の写真のようにピンが上下に動いて深さ5cm程度の穴をあけていきます。

穴をあけたあとは下の写真のようになります。

穴をあけることで空気を入れるだけでなく、穴に砂と種が落ちて発芽しやすくします。

エアレーションが終わりに近づくと、穴をあけつつ種まきも始めました。

南北方向と東西方向と2方向から種をまいて群がないようにします。

細長い茶色の小さい粒々が種です。

明日から、鳥に食べられないようにしなければ・・・。と言っても対策はないのですが。

この作業で1日目の工事が終わってしまいました。芝生の面積が広いので大変です。

種は22.7㎏の大袋で9袋まきました。ソプラノという商品(ペリニアルライグラスの種類)です。

2日目はまいた種の上に、厚さ3mmで砂をまいて覆土します。

水を含んだ後に乾燥しないようにするとともに風に飛ばされないようにします。

15㎥の砂をまきます。一日中まいていますがなかなか終わりません。

ぼぼ1日かかりました。

15時30分にやっと砂をまき終わりました。きれいにまくことができました。(写真上)

いつもまいている肥料を8袋まきました。最後に散水して終わりました。

昨年は4、5日で発芽し始めました。楽しみです。

これから、毎日、朝夕に散水します。

土日の散水はGネットの方が快く手伝ってくださることになりました。ありがとうございます。

関連記事

令和元年10月2日 冬芝オーバーシーディング

関連記事は、「南鶴牧小学校 記事のタイトル」で検索するとヒットします。