Topics

登校班会議他

本日の昼休みに登校班会議を行いました。各登校班毎に登校の仕方についての振り返りをした後、来年度入学予定の1年生を加えた新登校班の確認を行いました。

【教室廊下側の作品】

教室廊下側の壁面は、児童が授業中に制作した作品が展示されています。卒業式をまじかに控え、10日からは卒業式用の掲示になります。

【1年生】

【2年生】

【3年生】

【4年生】

【5年生】

【6年生】卒業記念として、壁掛けの時計を制作しました。

【授業の様子】

2年生国語の授業の様子です。伝えたいことを決めて発表しよう。(楽しかったよ2年生)の単元を学習しています。組み立てを考えて原稿を書くというめあてで授業を進めました。まずは、伝えたい事柄を決めること。次につなぎ言葉などに注意しながら構成を考えることが大切です。児童は、各自思い出に残った事柄を整理しながら、発表原稿を考えていました。

3月になりました

月日の経つのは早いもので、3月を迎えました。公立の高等学校は今日が卒業式です。

厳しい寒さが続いていましたが、今週に入り温かな日が続き、待ちに待った春の到来を告げているようです。

学童駐車場北側の花壇とバス停東側の花壇の霜よけ用シートを本日外しました。シートの下からネモヒラとスノーポールが元気に顔を出しました。冬を越した花は、大きく育つと言われています。害虫対策等を行いながら、大切に育てていきたいと思います。

【昼休みの校庭】

昼休みの過ごし方ですが、ボールで遊ぶ3年生以上の児童は北中のサッカー場で、それ以外の児童は校庭で遊ぶこととなっています。3年生以上の児童が、北中のサッカー場でソフトバレーボールやサッカーで遊ぶようになり、校庭のスペースに余裕ができたので、1・2年生も校庭でボール遊びができるようにしました。(1月まで、ボール遊びを禁止していました。)早速、青空の下、2年生がドッジボールやドッジビーで遊んでいます。遊びを通じて、投力がつきてくることを期待しています。

PTA理事会他

【PTA理事会】

24日(金)にPTA理事会を開催しました。令和4年度及び令和5年度のPTA活動について協議しました。理事の方におかれましては、お忙しい中、理事会にご参加いただきありがとうございました。

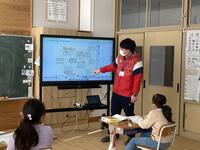

【授業の様子】

5年生 算数 図形の構成要素に着目して、角柱の展開図のかき方や読み取り方を考え説明ができるというねらいで学習を進めました。児童は、三角柱の見取り図を基に展開図について考え、実際に三角柱の展開図をかき、組み立て確かめていました。

3・4年生 体育 3・4年生は、ゲームでゴール型の種目であるラインサッカーを行っています。基本的なパス・ドリブルの練習を行いました。ドリブルリレーなどを行いましたが、チーム内で自然と「頑張れ」「いいぞ、その調子で」「ドンマイ」などの声が聞かれ、チームで協力しながら楽しく取り組んでいました。今後は、簡単なルールでゲームを行っていく予定です。

学校だより3月号を掲載しました

学校だより3月号を掲載しました。メニュー学校だよりからお入りください。

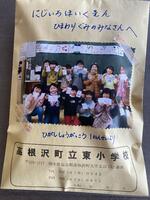

6年生を送る会

5校時に卒業生を送る会を行いました。企画委員を中心として5年生はじめ、在校生が感謝の気持ちを伝えようと準備を進めてきました。今日は、スライドショーで6年間の学校生活を振り返り、卒業生と在校生が感謝の気持ちを伝えるなどして、楽しいひと時を過ごすことができました。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、全校生が一堂に会することはできませんでしたが、6年生の励ましの言葉を胸に、在校生は、一丸となってこれからの東小の伝統を守ってくれると思います。6年生にとっては、残り僅かな小学校生活になってきました。楽しい思い出を作り、希望をもって中学校に進学してほしいと思います。

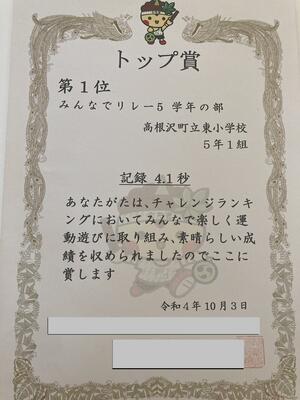

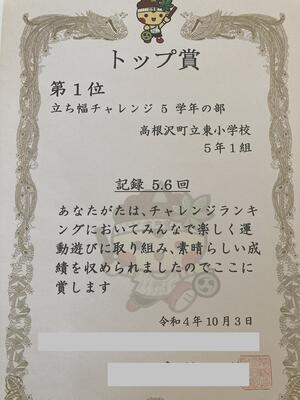

とちぎっ子体力雷ジングひろばの取組

本校では、栃木県教育委員会が、児童の体力向上を目指して開設したとちぎっ子体力雷ジングひろばを活用して、児童の体力向上に努めています。その中のチャレンジランキングの種目を、もちのきタイムの時間の体力アップ活動の時間を主として行っています。

そして、チャレンジランキングで行った各種目の記録結果を登録し、県内ナンバー1を目指しています。前期の記録では、各学年で素晴らしい成績を収めることができました。

チャレンジランキング

みんなでリレー【前期】

第2学年3位 第3学年2位 第4学年2位 第5学年1位 第6学年2位

立ち幅チャレンジ【前期】

第1学年1位 第2学年1位 第3学年1位 第5学学年1位

※尚、とちぎっ子雷ジングひろばのサイトをリンクリストに追加しました。家庭で、気軽に行える運動も紹介されていますのでご活用ください。

職員研修(現職教育から)

今日の職員研修は、令和5年度の努力点・具体策についての検討、学力テスト(CRT)の結果分析を行いました。

学校評価を実施した保護者アンケート及び児童アンケートの結果を基に、今年度の実践に関する成果と課題を確認し、次年度の向けた課題の改善策を協議することをねらいとして実施したものです。

学力テスト(CRT)の結果の分析、改善策を協議した後、各グループ(自ら学ぶ子、思いやりのある子、たくましい子)に分かれ、令和5年度の努力点・具体策を話し合いました。今年度の反省を生かし、次年度につながる努力点・具体策にしていきたいと思います。

プログラミング学習(5・6年生の授業から)他

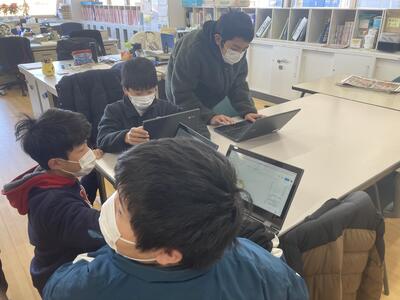

【プログラミング学習】

本日の1・2校時に6年生が、3・4校時に5年生がプログラミング学習を行いました。5年生は、「算数の正多角形をかく手順を考えよう」の単元で、6年生は、「理科の電気と私たちの生活」の単元でそれぞれ行いました。

このプログラミング学習は、新指導要領の改訂に伴い、新たにでてきた学習です。この学習で大切なことは、「論理的」に考え、プログラミングを構築していくことです。意図した活動に近づけるためには、どのように記号等を組み合わせていくかを考えることが大切です。児童は、試行錯誤しながら適切なプログラムを考えていました。

【5年生の授業の様子】

【6年生の授業の様子】

【3年社会科 高根沢町のうつりかわり】

高根沢町歴史民俗資料館の職員にお越しいただき、3年生が、昔の生活や道具、生活の仕方についての授業を行っていただきました。実際に、実物を用意してくださり使い方を説明していただいたので、児童は興味をもち、積極的に授業に臨んでいました。古きを温ね新しきを知るという言葉がありますが、児童は、先人の知恵を知るとともに、これからの自分自身の生活を考える契機になったと思います。

【表彰集会】

もちのきタイムを利用して、表彰集会を行いました。リモートでの実施としましたが、代表児童は、立派な態度で表彰を受けていました。

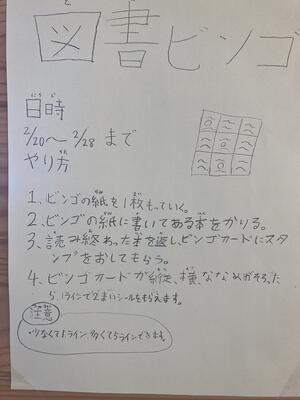

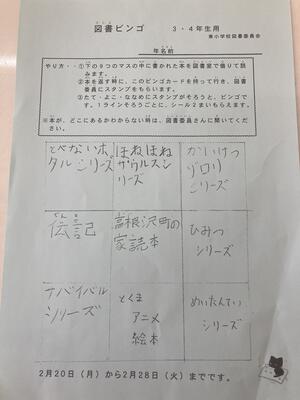

【図書ビンゴ】

2月20日(月)~28日(火)の期間、図書委員会で企画した図書ビンゴを行っています。ビンゴの紙に書いてある本を借り、ビンゴを揃えていくものです。毎回、児童の興味が湧く企画を考え実践してくれています。本が好きな児童が増えてきています。

もちのき班でのへび鬼遊び

昼休みの時間を利用して、もちのき班対抗のへび鬼を行いました。このへび鬼は、6年生が企画したもので、6年生にとっては最後の活動になります。北風が強く、気温があまり上がらない中での実施でしたが、「子どもは風の子」ですね。寒さをもろともせず、元気一杯に活動していました。短い時間ですが、楽しい一時を過ごせたのではないでしょうか。

第2回もちのき応援隊会議他

【第2回もちのき応援隊会議】

第2回もちのき応援隊会議を行いました。今年度のもちのき応援隊の活動実績、来年度の活動予定、学校支援ボランティアの人材について話し合いを行いました。

また、来年度から始まる学校農園の運営・管理についても話し合いました。農園の管理・運営がスムーズに進むように進めていきたいと思います。もちのき応援隊の方におかれましては、お忙しい中、会議に参加いただきありがとうございます。この場をお借りして、改めて感謝申し上げます。

【体力アップ活動】50m紅白玉スロー走~とちぎっ子体力雷ジングひろばより~

今日のもちのきタイムは、体力アップ活動(50m紅白玉スロー走)を実施しました。前回に引き続き行いましたが、今回は記録を測定しました。6年生の最高タイムは、10秒29、1年生は、23秒52でした。児童全員が、楽しく活動することができました。

第3回連携推進会議【令和4年度 頑張る学校・地域!応援プロジェクト】他

本日、第3回連携推進会議をリモートにて実施しました。本校からは、校長、教頭、地域連携教員の3名が参加し、本事業の成果と課題と次年度以降の方向性等を協議しました。

持続可能な範囲で地域との連携を図ることが重要であり、無理をせず今の組織を継続していくことが大切だと思いました。保護者の方々や地域の方々の協力により、子どもたちの健やかな成長が促されることは疑いのない事実です。無理せず背伸びをせず、足元を固めながら、「地域とともにある学校づくり」の推進に努めていきたいと思います。

【今日のもちのきタイムから】

今日のもちのきタイムに、チェッコリ玉入れを行いました。この玉入れは、運動会の低学年団体種目で実施したものですが、今日は、学年対抗で行いました。児童は、楽しそうに競技を行っていました。1・2年生も、春の運動会の時に比べ、上手に球を投げられるようになりました。

【運動遊びプログラム】

3校時に、運動遊びプログラムを行いました。今回の授業で今年度の運動遊びプログラムは終了しますが、児童は、このプログラムを通じて、体を動かす楽しさを味わったのではないでしょうか。汗をかきながら楽しく運動している姿が印象的でした。

【2年生 算数の授業から】

( )に入れるかずを決めて、図にあらわして式を考えようとういめあてで、学習を進めていました。自分で、入る数を考え、それを式にあらわしていきます。12mのリボンを何メートル使うと( )mになるか。ここで、大切なことは、12mより大きな数にならないことです。(※今日の授業では、11mまでで考えました。)なお、今日の授業は、学力推進リーダーに授業をしていただきました。

5年生家庭科・6年生算数の授業から

5年生家庭科の授業の様子です。エプロンもあと少しで完成しそうです。ミシンの操作にも慣れ、皆楽しそうにエプロン作りを楽しんでいます。今回の授業も、学校支援ボランティアの方の協力をいただきました。お忙しい中、児童のために授業に御協力いただき感謝申し上げます。

6年生の算数は、「5Ⅼの水が入った水そうと3Ⅼと2Ⅼの入る容器があります。この2つの容器を使って1Ⅼと4Ⅼに分けましょう」という課題に取り組んでいました。なかなか解けない問題ですが、児童は、ホワイトボードで幾つもの組み合わせを試しながら問題を解いていました。柔軟な考えで、幾通りのパターンを考えて解いていましたが、答えが出た時の児童の表情が印象的でした。

保育園訪問他

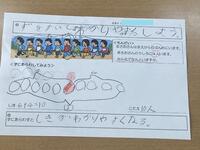

【幼・保・小連携事業】保育園訪問

幼・保・小連携事業の一環として、にじいろ保育園に行ってきました。来年度小学校に入学予定の園児に、小学校での学習や生活について話しました。園児は、真剣に話を聞いてくれました。もうすぐ小学校1年生です。安心して、小学校に入学してほしいと思います。なお今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点で、園児と小学1年生の交流を中止としましたが、本校1年生が年長さんへプレゼントを作ったので、本日そのプレゼントを渡しました。

【中学生によるあいさつ運動】

毎週水曜日の朝に中学生があいさつ運動を行っています。寒さ厳しい日が続きますが、小学生に元気な挨拶をしてくれています。

【読書交流会】

今日のもちのきタイムは読書交流会です。本来であれば、もちのき班に分かれて交流会を実施する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ等の感染防止を考え、クラス単位での実施としました。自分が読んだ本を紹介するという企画ですが、児童は、自分が読んだ本の紹介を上手に行っていました。読書に興味をもち、読書が大好きな児童の育成に努めていきたいと思います。

(3・4・6年生の読書交流会の様子です)

【職員研修】現職教育から

今日の放課後は、職員研修を行いました。研修内容は「学校課題のまとめ」で、今年度の成果と課題を確認し、次年度の学力向上に向けての方向性を見いだすことをねらいとして行いました。令和4年度の学校課題、学力向上改善プランの検証を協議しました。この協議の結果を、来年度の学校課題につなげていきたいと思います。

外国語活動(1・3年生)

本校の外国語活動は、1・2年生で年間10時間、3・4年生で35時間で行っています。

1年生の外国語活動は、動物の名前を答える学習をしていました。英語の質問に英語で答えていましたが、児童は楽しく集中して取り組んでいました。まずは、英語が好きになることです。楽しみながら、英語に親しんでいってほしいと思います。

3年生は、最後の単元「Who are You?」きみはだれ?の単元に入りました。今日は、絵本などの短い文を聞いて、およその内容が分かることを学習のめあてとして学習が進みました。「聞いてなんとなくわかった」という実感が自信や意欲につながっていくと思います。英語の学習では、何となく分かるということがとても大切です。

読書(もちのきタイムから)他

今日のもちのきタイムは、読書です。どのクラスも、楽しそうに読書をしていました。様々な機会を利用して、読書が好きな児童を育てていきたいと思います。

【1・2年生の読書の様子です】

ふわふわことばとチクチクことば

保健室前の掲示物が新しくなりました。昨年度も掲示したものですが、ふわふわことばとチクチクことばです。「ふわふわことば」とは、人を元気にしたり、嬉しい気持ちにさせる言葉です。逆に「チクチクことば」とは、人を嫌な気持ちにしたり、悲しい気持ちにさせる言葉です。学校中が、ふわふわことばにあふれ、温かさに包まれる、そんな学校にしていきたいと思います。

職員室前の花

職員室前に花が飾られています。職員が自宅の庭から花を持ってきて、お花を生けてくれたものです。

ボケ(木瓜)、菜の花、シャガが生けられています。春の訪れが待ち遠しです。

授業参観、臨時PTA総会等お世話になりました

本日は、あいにくの天気になってなってしまいましたが、保護者の皆様には、授業参観、学年PTA、臨時PTA総会・全体会にご参加いただきありがとうございました。

特に、臨時PTA総会では、PTA会則の変更及びPTA会計の変更について審議をいただきました。この会則の変更は、4月1日から適用されます。来年度のPTAがスムーズにスタートできるように準備を進めていきたいと思います。

学校運営協議会及び学校支援本部会議も、同日に開催させていただきました。本年度の活動の振り返りと次年度に向けての計画等について話し合いました。委員の方々におかれましては、お忙しい中会議に参加いただきありがとうございました。改めて感謝申し上げます。1年間ありがとうございました。

【授業参観の様子です】

1年生 国語 「ものの名まえ」お店屋さんごっこをしよう 2年生 国語 「ガンジーはかせの大はつめい」

3年生 社会 「高根沢町のうつりかわり」 4年生 外国語活動 「お気に入りの場所」5年生 国語 「漢字の広場」

6年生 国語 「今、私は、ぼくは」「思い出を言葉に」

【PTA臨時総会・全体会・学年懇談の様子です】

【学校運営協議会・学校支援本部会議の様子です】

性に関する講話、国際交流集会(6年生)その他

6年生が、2校時に国際交流集会を、6校時に性に関する講話を実施しました。

性に関する講話は、森島医院の森島真先生にお越しいただき多目的室で行いました。

思春期における体の変化(第二次性徴)、LGBTについて、命の大切さについて等の講話をいただきました。体や心の変化を正しく理解し、適切に対処していくことが大切です。性に関する講話は、イコール命の講話ともいわれます。今回の講話がこれからの生活に生きていくことを期待したいと思います。森島医院の森島真先生におかれましては、お忙しい中、快くご講話をお引き受けくださりありがとございました。改めて感謝申し上げます。

国際交流集会では、町内の中学校に勤務するALT3名の方にお越しいただき行いました。自己紹介や自分の生まれ育った国の紹介を行った後、各グループに分かれゲームを行いながら交流を深めていました。児童は、今までの学習を生かし積極的にトークをしていました。

今まで学んできた英語を、臆することなく活用し、交流をしていた児童の姿が印象的です。国際化が一層進展する世の中で、他国の方々と交流していく際には英語は不可欠だと思います。他国の文化を知り、交流を図るためには、他国の人々と積極的にコミュニケーションを図ることが大切です。今後も、このような機会を設定し、外国語活動及び英語の授業の充実に努めていきたいと思います。

お残し減らそうキャンペーンも残り少なくなってきました。あと少しで、お残しザウルスを倒せそうです。

業間や昼休みを利用して、縄跳びや鉄棒を頑張っている児童がいます。縄跳びでは、二重跳び、あや跳び、後ろ二重跳び等に挑戦しています。鉄棒では、後方支持回転、前方支持回転、ひざかけ後回、ひざかけ前転等に挑戦しています。1日でできるものではありませんが、毎日、あきらめずに練習すればできるようになります。諦めずに、一生懸命に練習する姿が輝いて見えます。

卒業生を送る会準備

今日の2校時に、24日(金)に行われる卒業生を送る会の準備を行いました。昨年は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から準備は各個人で行いましたが、今回は、もちのき班で集まり、皆で協力して準備を進めました。

5年生が、作業の進め方や準備の際の注意点を班員に話してから作業を行いました。6年生に感謝を込めて、当日に渡すプレゼントを作ることができました。

保健運動委員会による目についての動画放送

タブレットを活用した授業やスマートフォン等の普及に伴い、児童の視力低下が問題になっています。ただし、正しく視聴すれば視力の低下を防ぐことができると言われています。

今回は、保健運動委員会が「目についての動画」を作成し放送しました。朝の会を利用して行いましたが、児童は楽しく真剣に聞いていました。児童が主体的考え「目についての動画」て活動に取り組み、今回の放送となりました。今年度は、各委員会で、様々な企画を考え実施しています。このような取組を通じて、児童の自己肯定感や自主性が育っていくことを期待しています。

今日の授業から(5・6年生)

1校時 5年生算数 分度器を使わずに、コンパスと定規で正六角形がかける理由を考えよう。というめあてで学習を行っていました。正六角形がかける理由が考えられるためには、円や正多角形、合同な図形の性質などを活用して考える必要があります。

1校時 6年生理科 手回し発電機は、乾電池と同じようなはたらきをするのだろうか。というめあてで学習を行っていました。この学習では、4年生の乾電池の学習、乾電池に豆電球などをつないだ回路で見られる乾電池の働きを思い出しながら学習することが大切です。4年生の学習とリンクすることで、めあてに迫ることができます。

4校時 5年生外国語 行事ですることを伝えよう。というめあてで学習を進めていました。

What ( )do you like? I like ( )

What do you have in( )? We have( )

例文を基に、各自で考え、二人組で会話を楽しんでいました。

5校時 6年生外国語 小学校の一番の思い出についてくわしく伝えよう。というめあてで学習を進めていました。

What is your best memory? My best memory is our ( )

How was it ? It was

例文を基に、各自で考え、二人組で会話を楽しんでいました。6年間の一番の思い出は、修学旅行のようでした。

栃木県の郷土料理「しもつかれ」

今日の給食に栃木県を代表する郷土料理「しもつかれ」が給食メニューとして出されました。昔は、どの家庭でも普通に食べていたしもつかれも、時代とともにしもつかれを作る人が減ってきていて、なかなか家庭で食べる機会が減ってきていると思われます。

残った食材を無駄にせずに、あるもので栄養満点なおいしい料理を考えた先人の知恵はすごいと思います。児童の口に合うかは分かりませんが、このような機会を通じ、先人の知恵を学んでいってほしいと思います。

※「しもつかれ」については、学校給食だより2月号に詳しく掲載されておりますので御覧ください。

学校生活のひとコマ

1校時 3年生国語の授業です。

しょうかいして、感想をつたえあおう。「これがわたしのお気にいり」の学習です。今日の授業では、紹介したい事柄をどのようにしたら伝えられるかを、教科書を例にしながら構想を考えていました。また3年生は、国語の授業の際は、常に国語辞典を机上に置き、分からな言葉が出てきたら直ぐに辞書を引いて調べています。このような活動を通じて、語彙を増やしていってほしいと思います。

もちのきタイムは、【体力アップ活動~50m紅白玉スロー走~とちぎっ子体力雷ジング広場より】を行いました。児童は、楽しく活動していました。尚、今回は、北中の校庭をお借りして実施しました。

昼休みの様子です。

3年生以上は、サッカー場(ボール遊びに限る)で遊んでいます。サッカーやソフトバレーで遊ぶ児童が増えてきました。1・2年生は、校庭で、縄跳び、鉄棒、一輪車、鬼ごっこなどで遊んでいます。友だちと楽しく体を動かしてほしいと思います。

運動遊びプログラム(第3回)

今日は、節分です。まだまだ寒い日が続きますが、少しずつ春の訪れを感じるようになってくると思います。

【地植えのチューリップが地面からちょこっと顔を出しました。】

1、2年生の体育は、外部講師による運動プログラムを実施しました。第3回目ということもあり、児童もスムーズに運動に取り組んでいました。丈夫な体を作るには、運動、睡眠、食事等の生活習慣が大切です。特に運動を継続して行うには、体を動かすことが好きになる必要があります。このようなプログラムを通じ、体を動かすことが大好きな児童を育てていきたいと思います。

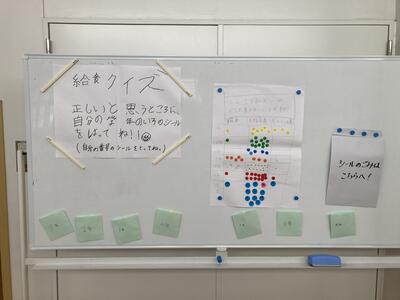

このホワイトボードは、給食クイズのコーナーになっています。初日の問題は「豚骨ラーメンは、どこの県が有名か」でした。答えは‥‥県ですね。

給食委員会による、お残し減らそうキャンペーン他

今日から15日(水)の期間、給食委員会が企画した「お残し減らそうキャンペーン」を行っています。

給食のお残しを少なくすることと、食に関する知識を楽しみながら学ぶことを目的として行うものです。

児童ならではの楽しい企画となっています。さて、期間中に、おのこしザウルスを倒すことはできるのでしょうか?この企画が成功するように応援をしていきたいと思います。

今日の授業のひとコマです。

3年生 算数 「三角形を調べよう」の単元で、二等辺三角形の作図の仕方を理解し、作図することができるというめあてで学習が進められました。コンパスのもつ性質に着目して、二等辺三角形の作図を行うものですが、児童は、コンパスの特性を理解して、それを活用して作図を行っていました。作図の方法は、1つとは限りません。二等辺三角形の性質に着目すると、いろいろな作図の仕方が浮かんできます。

5年生 家庭科 ミシンの授業です。ミシンの使い方もだいぶ慣れてきたようです。本日も、学校支援ボランティアの方の協力を得ながら学習を進めました。

お忙しい中、学校にお越しいただいている学校支援ボランティアの方々に感謝申し上げます。ありがとうございます。

3年生 校外学習(総合的な学習の時間 大森果樹園、安住神社他)

3年生が、総合的な学習の時間を利用して校外学習に行ってきました。「高根沢のみりょくを伝えよう」の単元で、町にある様々な施設や地域に根差した伝統を理解すること。適切な方法で情報を収集し、郷土を愛する気持ちをもつことができるの二点を学習のねらいとして行いました。

児童は、各見学場所を熱心に見学するとともに、進んで質問をしていました。高根沢町の教育理念にも、「ふるさと高根沢を愛する子どもを育てます」という一節があります。このような学習を通じて、高根沢町の良さを知っていってほしいと思います。

入学説明会

本日、入学説明会を実施しました。これから、入学までの期間は、準備することが多く、また不安も大きいと思います。入学に関して、質問事項や相談事項が出てきた時は遠慮せずに学校に相談していただきたいと思います。

4年生「熱気球教室」

今年度も、高根沢バルーンクラブの協力を頂き、4年生を対象に「熱気球教室」を実施しました。

熱気球について説明(なぜ、空気を温めると上昇するか等)をしていただいた後、グループに分かれ、ミニ気球を作りました。出来上がった気球をバーナーで暖めると、あっという間にあっという間に体育館の天井に上がっていきました。

最後に、本物の気球の一部を膨らませていただきました。その内部に入った児童は、その大きさに驚いていました。貴重な体験をさせていただきました。

お忙しい中、今年度も「熱気球教室」を行ってくださった高根沢バルーンクラブの方々に感謝申し上げます。ありがとうございました。

今日の学校生活から

今年度より、保健運動委員会が、毎週月曜日の朝の会を利用して【ハ・テ・ツ検査】を行っています。ハはハンカチ、テはティッシュ、ツは爪です。

年度当初は、全部揃っている児童は6割程度でしたが、現在は8割を超えるまでになりました。担当の先生に聞くと、ティッシュの忘れが多いようです。お忙しいと思いますが、ご家庭におかれましても確認の程よろしくお願いします。

4年生算数です。面積の単位の関係を知ることができるというねらいで、学習を進めていました。アールやヘクタール、平方キロメートルといった新しい単位を中心に学習を行っていました。1aは100㎡で、1haは10000㎡ですが、単位を揃えることは意外と難しいものです。学年が進むにつれ、学習する内容が難しくなってきます。今日の学習を定着させるには、復習を欠かさないことです。自主学習等で、復習をする習慣を身に付けさせていきたいと思います。

もちのきタイムは、体力アップ活動~なわとびチャレンジ~(ひとりでチャレンジランキング)とちぎっ子体力雷ジングひろばよりを行いました。制限時間内(各1分)に前跳びと後ろ跳びを行い、連続して跳べた回数の合計を競うものです。児童は、楽しみながらチャレンジしていました。

ヒョウタン展示会より(一般の部)

ヒョウタン展示会の様子です。愛好家の作品はどの作品も力作揃いでした。学校支援ボランティアでお世話になっている、篠﨑俊夫さん、斎藤勇次さんの作品が展示されていたので紹介いたします。合わせて、他の愛好家の方々の作品も紹介します。

1年生 生活科校外学習(鬼怒グリーンパーク)

1年生が、生活科の学習の一環として鬼怒グリーンパークに行ってきました。

冬の公園で自然と触れ合って体全体で冬を実感し、これまでの季節との違いに気付くことができること。冬の特徴を生かして、遊びを楽しむことができることの2つをねらいとして実施しました。

児童は、そり滑りや自作の凧での凧あげ等で、元気一杯に遊んでいました。夏は、水遊びにザリガニ釣り、秋は、落ち葉集めに昆虫探し等で遊びましたが、冬には冬の楽しみ方があります。学校では、実施できませんが、スキーやスケートなどは、冬にしかできないスポーツです。(室内で1年中できる施設も増えてきてはいますが)是非、家族で楽しんでみてはいかがでしょうか。

検定の日・ヒョウタン展示会

今日のもちのきタイムは、検定の日でした。今回は、もちのき班毎に縄跳び検定を行いました。事前に、挑戦する縄跳びの目標を各自で設定し、その目標達成に向けて取組みました。

目標の立て方は各々違いますが、どの児童も、適切な目標を立て一生懸命に縄跳びをしていました。短い時間ですが、児童の顔にはうっすらと汗が滲んでいました。冬は、夏に比べ外に出て体を動かす機会が減少しますが、寒さに負けすに元気に外で遊び、体力の向上を図っていってほしいと思います。

本日より、道の駅たかねざわ元気あっぷむら多目的ホールにて、ひょうたん展示会が行われています。本校4年生の児童の作品が展示されています。(ひょうたん展示会の詳細は、1月24日付けの記事をご覧下さい。)

ひょうたん愛好会の会員の方の作品が展示されていますが、力作ぞろいの作品ばかりです。

今日の授業の様子から(5・6年生 総合的な学習の時間 「夢をつかもう」のぶおバンド他)

今日の1・5・6年生の授業の様子です。

1年生は、算数「たし算と引き算」の単元で、「ずをかいてわかりやすくしよう」というめあてで、学習を進めていました。児童は、文章題から題意に沿った図を書き、それを基に計算式を立てていました。教科書の文章題の一部を変更(そらさん→まさおさんへ みかさん→ゆきこさんへ)して行っていました。※まさおさん、ゆきこさんは、校長、教頭の名前です。児童に興味をもたせながら学習を進めていました。このような、ちょっとした工夫で、児童の学習意欲が高まっていくことを改めて知る授業でした。

5年生は、家庭科 ミシンの授業。前時に引き続き、学校支援ボランティアの方々の協力を得て行いました。

今回は、練習用の布を使って、実際に縫っていきました。ミシンの使い方にもだいぶ慣れてきました。次時は、いよいよエプロンを作っていきます。どのようなエプロンになるのか、今から楽しみです。

5・6年生 総合的な学習の時間「夢をつかもう」の学習の一環として、「夢教室」を行いました。この夢教室は、各分野で活躍している方を夢先生としてお招きし、夢先生と活動したり、夢をかなえるまでの努力や苦労についてのお話を聞くという内容です。(夢教室は町プランとして各学校で実施、夢先生については、各学校から依頼)

今回は、高根沢在住で、のぶおバンドとして活躍されている中嶋 伸雄さんにお越しいただき、夢教室を開催しました。のぶおバンドは、高根沢の良さを歌にした「住めば都の高根沢」等で高根沢町の良さを全国にPRしているとともに、ソーシャルメディア等でも積極的に高根沢町の良さを外部にPRしてくれているバンドです。

今日の教室では、随所にオリジナルの歌をはさみながら高根沢に移住した理由や、高根沢町の良さを話していただきました。そして、自分の夢を実現するためは、「努力」「家族・仲間」「いくつかの夢を持つこと」という話をいただきました。児童は、熱心にメモを取りながら、真剣に聞いていました。

小学生の段階で自分の夢を描くことは、簡単なようでなかなか持てないのが実情です。でも、今日の夢教室をきっかけとして、自分の将来の夢を具体的に考えるきっかけになればよいと思います。

お忙しい中、この教室にお越しいただいた、中嶋 伸雄さんと学生アシスタントの高倉さんには、改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。

尚この夢教室は、昨年度、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止とした関係で、6年生も一緒に参加しました。

雪の一日

日本全体が10年に一度という寒波に覆われ、寒さ厳しい日が続いています。

本校でも、早朝より雪が降り、校庭がうっすらと雪に覆われました。雪に子どもたちは大喜びです。児童は早速、校庭やもちのき広場で、元気一杯に雪合戦やかまくら作り等で遊んでいました。温暖化の進行で、以前に比べ、雪が降る日数が減少していますが、雪で遊ぶ経験も大切だと思います。遊んだ後の手や足の痛さもその一つで、遊んだ後のストーブの温もりを感じることも大切だと考えます。

寒さに負けない気力と体力を身に付けていってほしいと思います。

学校だより2月号を掲載しました

学校だより2月号を掲載しました。メニュー学校だよりからお入りください。

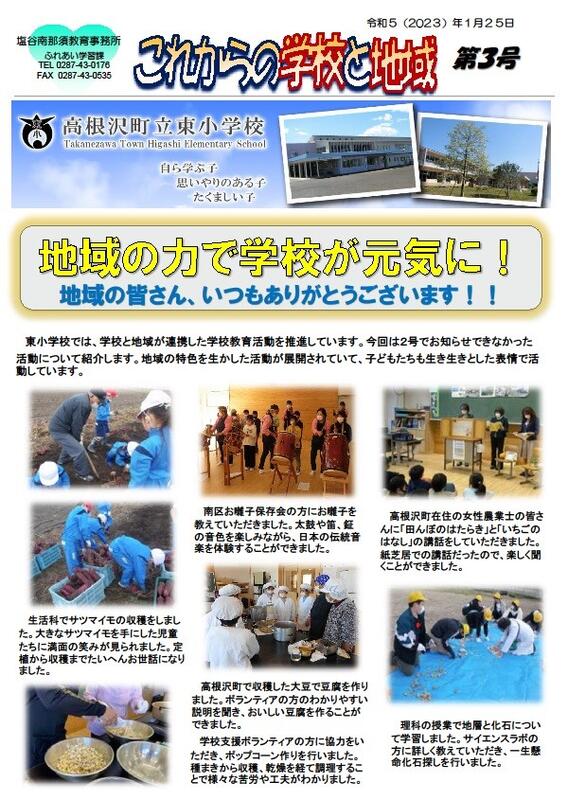

これからの学校と地域(第3号)

「頑張る学校・地域!応援プロジェクト事業」については、地域、保護者の方々の協力をえながら様々な教育活動を展開しています。

これからの学校と地域の第3号が発行されました。〔塩谷南那須教育事務所 ふれあい学習課〕このプリントは、後日、東小学校地域にお住いの全世帯に配付されます。4月から12月までの活動が紹介されておりますので是非ご覧下さい。

「社会に開かれた教育課程」の実現には、地域の協力が不可欠です。今後、様々な面でご支援ご協力をお願いすると思います。よろしくお願いします。

家庭科(5年生の授業から)

5年生の家庭科の授業では、ミシンを使ってエプロン作りを行っています。ミシンの操作が初めてということもあり、学校支援ボランティアの方々の協力仰ぎ実施しています。(計4回実施予定)

教員一人ではなかなか行き届かない面も、ボランティアの方々の協力で、スムーズに授業が展開されています。

学校支援ボランティアの方々には、お忙しいな中、学校にお越しいただき感謝申し上げます。

ひょうたん展示会のお知らせ(小学生の部)

1月27日(金)から1月29日(日)10:00~17:00の期間、道の駅たかねざわ元気あっぷむら多目的ホールにて、ひょうたん展示会が行われます。一般の部に交じって小学生の部も行われます。

本校からは、4年生の作品が展示されます。町内外からの児童の作品も展示されますので、時間がありましたら、展示会に足を運んでほしいと思います。

中1ギャップについての講話

北高根沢中学校スクールカウンセラーの先生を講師としてお招きし、中1ギャップについての講話を行っていただきました。

(1)中1ギャップについて

(2)自己肯定感について

(3)様々なストレスとその対処の方法についてを中心に話していただきました。

小学生から中学生へ、いよいよ思春期に突入していきます。思春期とどのように向き合うかは各個人によって様々ですが、自己肯定感を高めていくことが大切です。そのためには、自分自身を正しく見つめることと、自分の良さを自分や他人が気付くことが不可欠です。自分に自信がもてる、そんな児童を育てていきたいと思います。

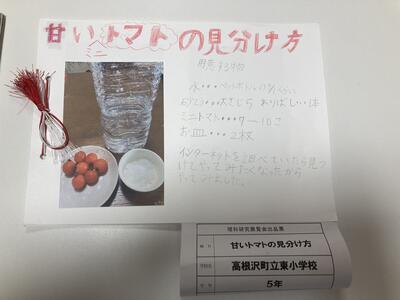

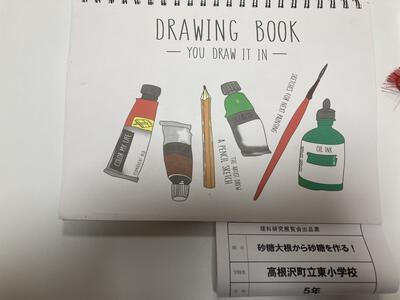

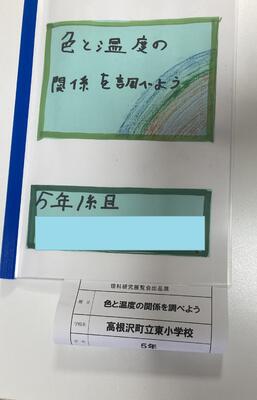

塩谷南那須地区理科研究展覧会より

塩谷南那須地区理科研究展覧会が、21日(土)から23日(月)の期間において、さくら市喜連川公民館で開催されました。

本校からも、3点を出品しました。どの作品も、日常生活で疑問に感じたことを実験等を通じて解決していく研究でした。

図書委員会企画による図書福袋

今日から27日(金)の期間で、図書委員会が企画した、図書福袋を行います。

福袋の中身は、本2冊とくじ(福袋は8袋用意)です。早速今日から始まりましたが、児童は、楽しそうに福袋を手にしていました。福袋の中にある本は、開けてからのお楽しみです。

今年度の努力点に、読書活動の推進があります。このような企画を通じて、読書が好きな児童の育成を図っていきたいと思います。

クラブ見学(3年生)

今日のクラブ活動の時間に、3年生を対象にしたクラブ見学を実施しました。来年度のクラブの選択がスムーズに行えるように行うものです。今回は、3年生と一緒に活動できるよう各クラブが工夫して行ってくれたので、児童は楽しく活動することができました。

少しずつですが、来年度に向けての活動が始まっています。

PTA理事会を開催しました。

本日、PTA理事会を開催いたしました。今回の理事会では、PTA会則の変更及び臨時総会の実施についての2項目について協議しました。PTA会則の変更については、PTA活動委員会における協議結果を基に話合い、ある程度の方向性を見出すことができました。最終的には、来月10日(金)に開催予定のPTA臨時総会で提案をいたしますので、御協力の程お願いします。

理事の方には、お忙しい中、会議に参加いただきありがとうございます。改めて感謝申し上げます。

標準学力検査

本日の2・3校時に、全学年一斉に国語・算数の標準学力検査を実施しました。この検査は、1年間の学習のまとめとして行うもので、自分の学習や学力の状況を知り、これからの学習に生かしていくためのものです。この結果を分析し、今後の学習指導に生かしていきたいと思います。

6年生(学級活動の時間から)

6年生の学級活動で、在校生への感謝を込めたプレゼント作成を行っています。どのようなプレゼントになるかは、当日までの秘密ですが、きっと在校生が喜ぶ素敵なものになると思います。

授業の様子(2・5年生国語)

今日の2・5年生の国語の授業の様子です。

2年生は、「わたしはおねえさん」の単元で、心にのこったところについて、自分とくらべてかんそうをかこうというめあてで、学習を進めていました。児童は、自分の経験と結び付けたり、私ならこうするだろうというふうに考えたりしながら、感想を書いていました。次時の学習では、自分で書いた感想を発表し合いながら考えを深めていきます。

5年生は、「想像力のスイッチを入れよう」の単元で、事例の内容を読み取り、それに対する筆者の意見を整理しようというねらいで学習を進めていました。児童は、本文の叙述から、事例と意見の関係についてを読み取っていました。授業の後半は、各自がまとめた事例と意見の関係を互いに発表し合いながら、学習を深めていきました。

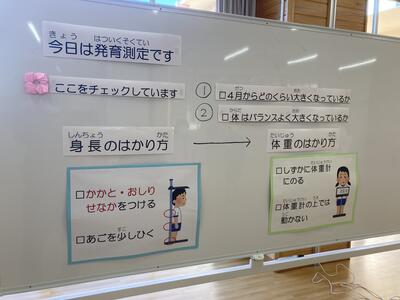

発育測定

第1回目の身体計測(4月実施)の結果と比較し、自分の成長を知る。机といすの適正をはかり、正しい姿勢を身に付けることをねらいとして発育測定を行っています。

身長と体重の測定を行いますが、測定結果については後日児童への配付を予定しています。

もちのきタイムから(スポーツタイム)

今日のもちのきタイムは、スポーツタイムでした。今回のスポーツタイムは、保健運動委員会が企画したもちのき班対抗ドッジボールを行いました。ルールも、保健運動委員会で1年生から6年生全員で楽しめるルールを考えて実施しました。

15分間という短い時間ですが、児童にとっては楽しい時間だったと思います。投力の低下を防ぐには、日常的に投げる運動を取り入れて行う必要があります。ご家庭におかれましても、お子様と一緒にキャッチボールで楽しんでみてはいかがでしょうか。

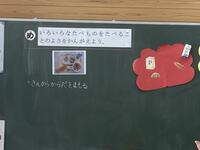

1年生(食に関する指導)

今日の4校時に、学校栄養士の先生にお越しいただき、「食に関する指導」の授業をしていただきました。

「いろいろなたべものをたべることのよさをかんがえよう。」というめあてで学習を行いました。

元気な体を作るには、好き嫌いをなくして、バランスよく食事をすることが大切です。児童は、積極的に自分の意見を発表し、理解を深めていました。まずは給食です。給食を残さず食べること(できる範囲で無理をさせず)から始めて行きたいと思います。

3年生算数(そろばんの授業から)

3年生の算数、そろばんの授業(3・4校時)で、外部の講師の方をお招きし、授業を行いました。初めてのそろばんでしたが、そろばんの仕組みを覚え、簡単な計算ができるようになりました。

そろばんを使う機会が減ってきてはいますが、このような機会を通じてそろばんに親しんでいってほしいと思います。

地域の力を生かして

本日2校時の4年生の音楽は、学校支援ボランティアの岩本健太郎さんによる出前授業(昨年に引き続き2回目)でした。

トランペットとホルンのひびきの違いを知り、よびかけ合うおもしろさや、全体が重なったときのひびきを感じ取って聞くことを学習のねらいとして行いました。

トランペットやホルンを、岩本さんが実際に演奏してくださいましたので、児童は、とても楽しく授業に取り組むことができました。「百聞は一見にしかず」ということわざがありますが、実際の演奏、そして体験にまさる教材はないということを改めて思いました。

ホルンの歴史では、自作された初期のホルンを演奏していただきました。(初期のホルンの目的はヨーロッパの王侯貴族の動物狩りの際に使われたため、音の出る場所が後ろ向きになっていること、そのことが現在のホルンの形の原型になっていてることや、初期のホルンにはレバーがなく16音しか出なかったこと等。)

また、ホルンは金管楽器の中でも一番演奏することが難しく息の吹き方で16音、レバーの押さえ方で16音、合わせて256音を出す楽器であり、オーケストラの演奏でも、ホルンは重要な位置を占めているとうことを話していただきました。

児童は、岩本さんの演奏する美しいホルンの音色の演奏を、熱心に鑑賞していました。

お忙しい中、児童のためにお越しいただいた岩本様ありがとうございました。改めて感謝申し上げます。

また、今日のもちもきタイムは、民話の会、読み聞かせボランティアによる読み聞かせ(最終回)でした。今年度は、計4回の実施となりました。

児童は、この読み聞かせを楽しみに待っており、民話の会や読み聞かせボランティアの方々の話を、真剣に、そして楽しく聞いていました。

今年度は、今回で最後になりますが、来年度も引き続き実施していきたいと考えております。

お忙しい中、児童のためにお越しいただいた民話の会、読み聞かせボランティアの皆様、ありがとうございました。