文字

背景

行間

押小日誌

5年臨海自然教室の様子③

【起床・荷物整理】 6時起床でしたが、早めに目が覚めていた子どもたち。この時間に、協力して部屋をきれいにしたり、荷物の整理をしたりしました。シーツや枕カバーをはずして、ベッド、毛布、ふとんの整理をし、部屋が元通りになりました。

【活動④塩づくり】 塩づくりのためにイベント広場に集合。まずは海水をとるため、レインコートを着て海へ。海水をくんだのは現地スタッフと担任でしたが、子どもたちは海水の入ったバケツをイベント広場に運びました。重たいので、バケツを交代で持つ姿が見られました。

薪と丸めた新聞紙をいれ、マッチで火を点けようとしています。

火の準備をしながら、くんできた海水を土鍋に入れます。うまく火が点いたら薪をくべて、煮つめ始めます。火の番をする子、あみじゃくしで浮いてくるあくやごみを取り除く子など、自然に分担していました。

煮つめると塩の結晶が土鍋につきます。土鍋を火からおろした後は、スプーンで塩の結晶をただひたすら削り取ります。削り取った分だけ塩として持ち帰れるとあって、どの班も協力しながら無心に削っていました。たくさん取れたかな?

【最後の昼食】

【退所式】 お世話になったとちぎ海浜自然の家のスタッフの方々に、代表児童がお礼の言葉を伝えました。

【到着・帰校式】 体育館で帰校式をおこないました。代表児童が、活動での感想を伝えました。

雨の2日間となってしまいましたが、予定どおりの活動をすることができました。この臨海自然教室で得たものは大きいと思います。子どもたちの今後に期待です。保護者の皆様、荷物の準備や送迎等、大変お世話になりました。ありがとうございました。

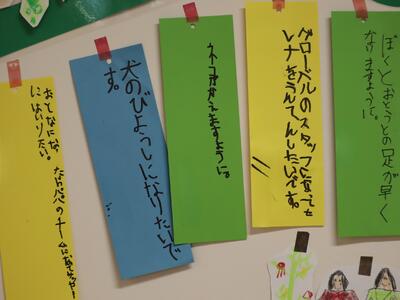

星に願いを(2年生教室掲示)

今日から7月。先日、2年生教室にすてきな七夕飾りがあるのを発見しました。

子どもたちの手作りで、一人一人願い事が書いてあります。

自分のこと、家族のこと、将来の夢、できるようになりたいことなど、それぞれの願いが書かれています。読んでいると、視野が広がっているな、家族やまわりの人の幸せをかんがえている子もいるんだな…と感じました(もちろん、自分のことを願う・思うのも大切です)。願いをもつ・目標をもつことは、とても大切です。願いや目標の達成のためにチャンスをつかみ、ぜひ努力し、チャレンジし、成長(チェンジ)してほしい、そして自分の・まわりの幸せのために努力できる人になってほしいなと思っています。

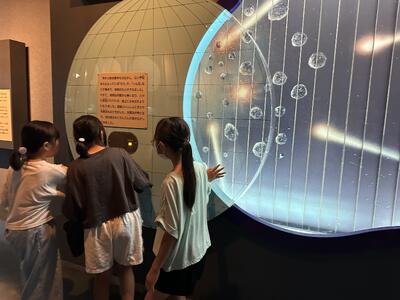

5年臨海自然教室の様子②

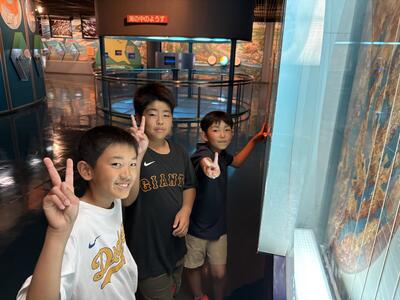

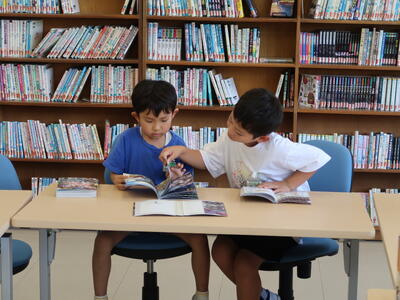

【活動②海の展示館・海の図書館】 夕食までの時間、海の展示館や海の図書館で過ごしました。

【活動③貝の根付けづくり】 夕食の後は、創作活動。説明を聞いた後、思い思いに貝の根付けづくりに取りかかりました。細かい作業でしたが、1つめより2つめ、3つめとなるにつれて作業時間が短くなり、手早く作っていました。布の色の組み合わせを工夫したり、誰に渡そうか思いを巡らせたりしながら、活動していました。

【班長会議】 生活班長と活動班長は、学習コーナーに集まって班長会議。今日の反省や明日の活動内容に確認をおこないました。このあと、部屋に戻って、班員に班長会議の内容を伝えることになります。班長さん、1日お疲れ様でした。

【お風呂・就寝】 お風呂の後、就寝。1日目は、計画どおり活動できました。慣れないところでいつも以上に疲れもあったことでしょう。おやすみなさい。

③に続く

5年臨海自然教室の様子①

6月10日(火)・11日(水)の1泊2日で行った5年生の臨海自然教室。その様子を何回かに分けてお伝えします。

【出発式の様子】 楽しみにしていた宿泊学習。児童代表あいさつや「いってきます」のあいさつの後、バスに乗り込みました。少し緊張しているようす。

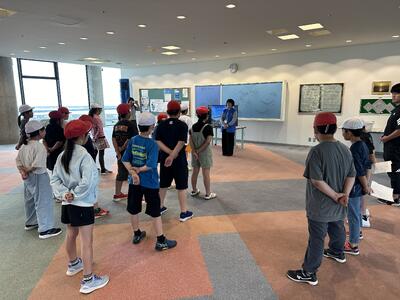

【とちぎ海浜自然の家に到着】 バスの中は和やかムード。途中、笠間PAでトイレ休憩をとり、海沿いの道を走り、到着。林の中から現れたとちぎ海浜自然の家の建物の大きさに歓声を上げていました。

【入所式・オリエンテーション】 児童代表あいさつのあと、館内での過ごし方や注意してほしいことなどを聞きました。学ぶ姿勢で生活してほしいとの話がありました。

【1日目の昼食】 部屋に荷物を置いた後、自然の家初めての食事。広い食堂で、みんなで座って食べました。今日のメニューはカレー。何度もおかわりしていました (゚Д゚)

【食事の後・・・】 雨がやんだので、メイン広場にでて、記念撮影。

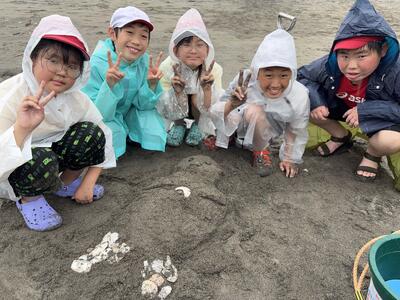

【活動①砂浜活動】 曇り空で、時折雨が落ちてくることもありましたが、子どもたちは打ち寄せる波に大はしゃぎ。

まずは、砂浜でゲーム。ひしゃくで水をくんで、バケツに水をためる速さを競いました。ボール蹴りリレーなどもおこない、ウォーミングアップはバッチリ。

その後、活動班で協力して、砂の造形に取り組みました。

見事な作品ができあがりました。何を作ったかわかりましたか?

②に続く

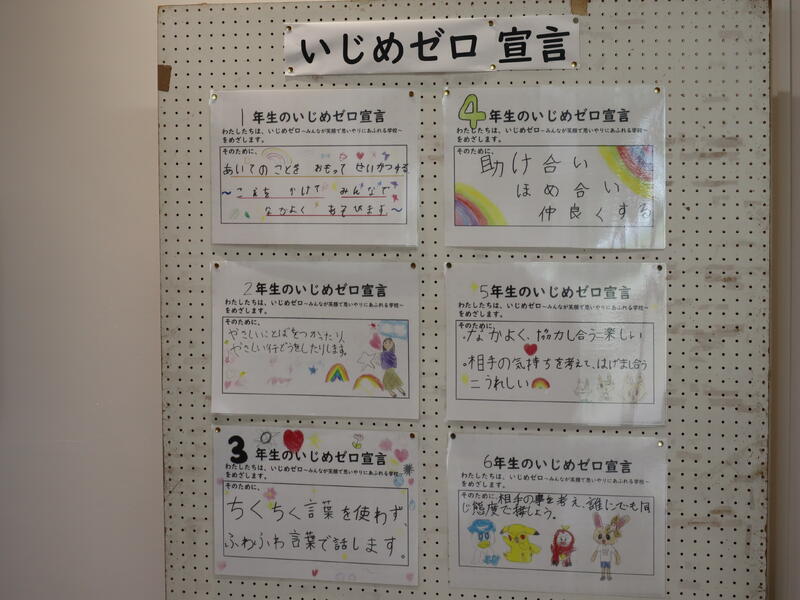

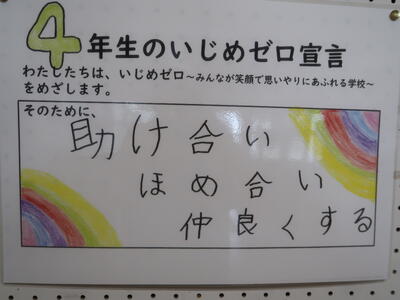

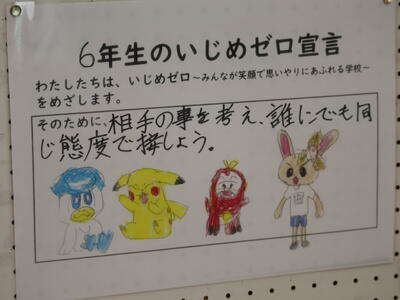

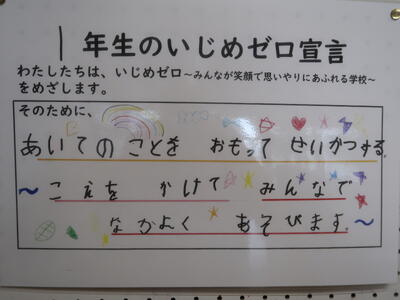

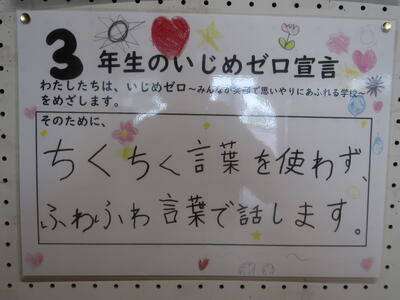

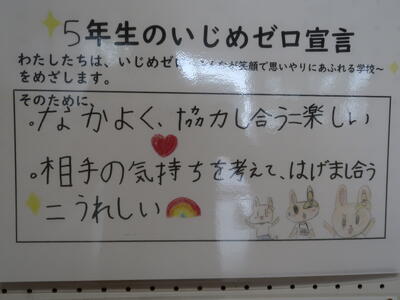

だれもが安心して力を出し、みんなが幸せを感じる学校となるために

今月(6月)、各学級では「いじめゼロ宣言」の目標を立てました。現在、クラスごとの宣言を、昇降口入口に掲示し、子どもたちみんなが見られるようになっています。

6月は、さくら市教育委員会による「いじめストップ月間」として、特に指導・支援に力を入れていく月となっています。本校では、この期間、この「いじめゼロ宣言」活動や、担任と児童との教育相談を実施してきました。

宣言はクラスごとに子どもたちによって決めました。各クラスでは、人権を大切にし、いじめなど、いやな思いをする子がいないようにするにはどうしたらよいかを話し合い、宣言にしました。そして、クラスの目標を達成するために、自分は何をしていくかを考え実行することになっています。

いじめなどがあっては、安心して自分の力は発揮できません。今後も、みんなが幸せを感じる学校となっていくよう、教職員一同子どもたちに支援、指導をしていきたいと改めて感じています。

読み聞かせ2

先週26日の朝、今年度2回目の読み聞かせを行いました。

お話の会ポピーやお話ボランティアの皆さんにお越しいただき子どもたちにいろいろな物語を読んでいただきました。子どもたちは本の絵をじーっと見たり、話をよく聴いたりしながら、本の世界に浸っていました。

「1年生もとてもよく聴いてくれてうれしかったです。身を乗り出してほんとよく聴いてたんですよ。」終わったあとに1年生に読み聞かせをした方がボランティアのみなさんにうれしそうにお話ししていました。ちょうど私も1年生のその様子を見ていましたが、とてもほほえましく、よく聴いている子どもたちをうれしく思いました。

読み聞かせは子どもたちにとって月に一度のお楽しみ。読み聞かせの皆さん、来月もよろしくお願いいたします。

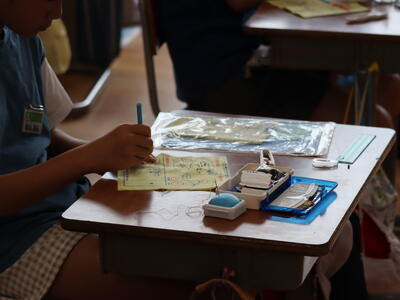

夢中になって一針一針。(5年家庭科・手縫い実習)

5年生が真剣なまなざしで夢中になって手元を見ながら手を必死に動かしています。

この時間は、家庭科の授業で、針と糸で手縫いの実習を行っていました。玉結びや玉どめを先日習った子どもたちはこの時間は「五」を縫いました。後ろから針を刺して、次は前から刺して…いろいろ順番も考えて針を刺していかなければなりません。器用にこなす子もいれば、なかなか針が進まない子もいます。早く終わった子はちょっと迷っている子のアドバイスやお手伝い。すてきな光景です。

「五」が終わった子が次に挑戦したのは自分の名前の手縫いです。チャコペンで布に字を書いて縫っていきます。先生おすすめは「カタカナ」。漢字は画数が多い、ひらがなは丸みのある字が多いので難しいようです。どんどん、自分の名前の手縫いにチャレンジしていました。

(↑ 一番下の写真)「オ」がていねいに縫えていますね。

夢中になって一針一針(ひとはりひとはり)。がんばりました。

クラブ活動3+ONE

23日(月)今年度3回目のクラブ活動がありました。

この日はまだまだ蒸し暑く雷の心配もあったので、屋外スポーツクラブも体育館で行いました。どのクラブも、子どもたちは楽しそうに、また、夢中になって活動に取り組んでいました。

(+ONE)さて、そのクラブの時間、校舎をぐるっと回っていると音楽室からは楽器の音色が。クラブ活動がない3年生の金管部の子どもたちが練習をしていました。

3年生の新加入メンバーは5人。指導者の先生から「どの子も一生懸命に練習しています」とお褒めの言葉をいただきました。「大人がいないところでも遊ぶことなく一生懸命楽器に向き合っているんですよ」ともお話しいただきとても感心していらっしゃいました。この子たちも楽しそうに、夢中になっているのを見て心があたたかくなりました。

ロング昼休み

23日(月)はロング昼休みで、いつもの清掃がなく、昼休みを長くとった日でした。

「たくさん外で遊べるぞ~」と心待ちにしていた子どもたちも多かったようですが、この日はお昼頃から怪しい雲が。そして、給食を食べている頃にはポツポツと雨が降り出してしまいました。しかもこの日は天気予報によると雷の心配もありましたので、急遽、体育館を開放しエアコンを付け子どもたちが使えるようにしました。ロング昼休みの前半は下学年、後半は高学年と二部制にしました。だるまさんが転んだや、ケイドロ、おにごっこなど、さまざまな学年が交ざって(先生も交ざって)楽しい時間を過ごしました。

後半、体育館に入ろうと入口にスタンバっている上学年児童。ワクワクが伝わってきます。

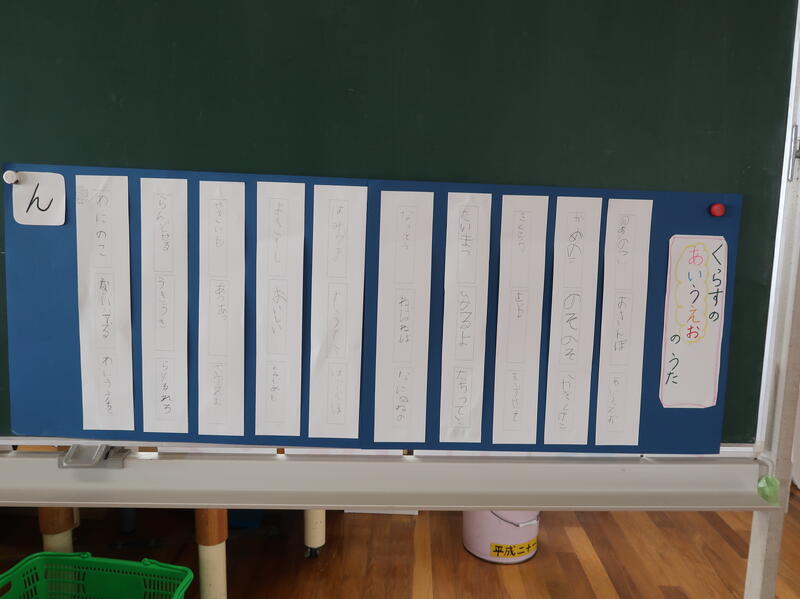

くらすの あいうえお のうた(1年国語)

1年教室に詩が掲示されていました。

くらすの あいうえお のうた

ありのこ おさんぽ あいうえお

かめのこ のそのそ かきくけこ

さくらが さいたよ さしすせそ

たいまつ ひかるよ たちつてと

なっとう ねばねば なにぬねの

はみがき すうすう はひふへほ

まきずし おいしい まみむめも

やきいも あつあつ やいゆえよ

らんどせる うきうき らりるれろ

わにのこ ないてる わいうえを

ん

1年生の国語の教科書に「うたにあわせてあいうえお」という詩がのっています。

「あかるい あさひだ あいうえお

いいこと いろいろ あいうえお

・・・」

声に出して読むと、とても心地よい詩で、1行1行が決まった音数(4・4・5音)で作られています。

ひらがなを学んでいる1年生は、この詩をアレンジして、「あいうえお」から「わいうえを」までの詩を作ったようです。とてもユニークで、読んでいて自然に笑顔になってしまいました。

泳ぎ方を身に付けて&安全確保に向けて(5年体育)

5年生(高学年)の水泳運動では、クロールや平泳ぎの泳ぎ方を身に付ける、呼吸をしたり手足を動かしたりして続けて長く浮く・泳ぐことができることを目標に水泳運動を行います。と同時に、「呼吸する」「浮く」ことで万が一の際に安全を確保できるようにすることも学びます。(7月、夏休み前には「着衣水泳」も実施します。)

この日は、お日様は顔を出していませんでしたが、蒸し暑く、絶好のプール日和でした。5年生の子どもたちが、それぞれの目標に向かって水泳運動にチャレンジしていました。先生と一緒にビート板を使って浮く、呼吸することを学ぶ子、パートナーの子と一緒に練習する子、中には、お互いにアドバイスしたり、よいところを伝え合ったりしている場面も見られました。すてきな光景です。

「25mは泳げない」と言っていた子がこの日スイスイと息継ぎも上手に向こう側まで。なんと25m泳ぎ切りました。チャレンジしたことに拍手です。泳ぎ切って見せた笑顔がとってもすてきでした。

それぞれスタート(どのくらい泳げるか)がちがいますし、目標も異なりますが、大切なのは「自分の目標に向けて努力すること」です。そんな子どもたちがたくさん見られたうれしい時間でした。

暑い日の一コマ

先週は季節先取りの暑さで、現在梅雨シーズンであるのを忘れるくらいでした。WBGT数値が高く外遊びができない日もありましたが、そんな業間や昼休みの一コマです。

昇降口前の人権の花に水やりです。大きく元気に育ってます。ありがとう。

ウサギさんにえさをあげる当番さんです。2羽のウサギ(ココアとマロン)喜んでましたね。

緑化飼育委員会の子どもたちが花壇の花に水をあげます。特にサルビアが暑さでしょんぼりしていましたが、きっと元気を取り戻すでしょう。ありがとう。

図書室では、図書の先生が読み聞かせ。カツ丼になりたくない!と飛び出したとんかつ君。いろいろな出会いがあったけど結局カツ丼に戻りました…楽しいお話でしたね。

静かに、夢中になって本を読んでいる子、友だち同士で読んでいる子。さまざまな本読みの様子が見られます。

暑い日の一コマでした。

記録に・自分に挑戦(陸上記録会2025 @ さくらスタジアム)

6月20日(金)、さくらスタジアムで、5・6学年児童による陸上記録会を実施しました。令和5年度から、市内の全小学校がさくらスタジアムを利用して記録をとることになり、今回で3年目(3回目)を迎えました。5・6年生の子供たちがそれぞれの種目に挑戦しました。

種目は、100mに全員が参加、50mハードル、走り幅跳び、ボール投げの3種目で、自分がチャレンジしたい種目にエントリーして記録に挑戦です。「より速く、より遠くへ」。自己記録更新もあるでしょうし、「あの友だちには勝ちたい」という気持ちで臨む子もいたでしょう。いずれにしても、自分のめざす目標に向かって一人一人が記録に、そして自分自身に挑戦していた姿が見られうれしく感じました。

この陸上記録会は成長のチャンス。自分の記録に・自分にチャレンジして、少しでも成長(チェンジ)してほしいと開会式で子どもたちにお話ししました。短い時間でしたが、一人一人何かしらの成長を感じたと思っています。

※運営に協力いただいた、さくら市教育委員会の皆様に感謝申し上げます。また、応援にお越しいただいた保護者の皆様、大変お世話になりました。

年度始めの健康診断

新年度が始まって6月までに学校では子どもたちのさまざまな健康診断を行うことになっています。4月に行った身体計測・運動器検診のほか、5月から6月にかけて歯科検診、心臓検診、眼科検診を行いました。

歯科検診(5/29)

心臓検診(6/6)※1・4年

眼科検診(6/19)

「どんなことするのかな…」「痛くないのかな…」

「もう入っていいかな…」「どんなことしてるのかな…」心の声が聞こえてくるようです。

お越しいただいた校医の先生方、検診担当の方々、お世話になりました。なお、検診結果については学校からおうちの方にお知らせが届きます(検診によってはすでに通知済みです)。内容を確認いただき、必要に応じて医療機関等での再受診等をお願いいたします。

自分の命は自分で守る(1年・あんしん教室)

17日(火)、1年生の「あんしん教室」が開かれました。「いか・の・お・す・し」をもとに、警備会社の方に不審者から身を守る授業をしていただきました。「いか・の・お・す・し」はご存じのとおり、「(ついて)いかない・のらない・おおごえを出す・すぐにげる・しらせる」という、不審者から身を守る合い言葉です。一つ一つ、クイズや実際に練習もしながら、いざというときのための訓練を行いました。

授業の終わりは決めの「敬礼」を教えていただきました。みんなかっこよく「敬礼」ができましたね。それから、警備会社のお姉さんからは「宿題」もでましたね。みんなおうちに帰って「宿題」はできたかな?(「宿題」は、今日習った「いか・の・お・す・し」をおうちの人にお話しすることでした。)

1年生のみなさん、「自分の命は自分で守る」ことがなんと言っても重要です。学校の行き帰りだけでなく、休みの日、そして楽しみな夏休みもあと1ヶ月ですので十分に気を付けてくださいね。保護者や地域のみなさんの見守りもどうぞよろしくお願いいたします。

アヒルになったりカニになったり(2年体育)

先日の2年生の体育の時間、プールでの水遊びの様子です。

低学年では、水に慣れる・親しむことを目的に、水の中を移動する運動遊びや、もぐる・浮く運動遊びを行います。いずれも、楽しく運動することが大切です。2年生はプール活動2年目ですので心得もよく分かっていて先生との息もぴったりです。お隣同士で水をかけ合ったり、定番の「流れるプール」をつくってみたり。移動する遊びでは、しゃがんで歩く「アヒルさん」、しゃがんで横歩きの「カニさん」それから体育座りになってそのまま浮く「ダンゴムシ」など、いろいろな生き物になって楽しんでいました。

友だち同士で「見ててね」と技を見せ合ったり、「先生!やってみるから見てください!」と知らせてくれたり。先生にも水かけ攻撃!とても楽しそうに活動している様子が見られ、(暑い日でしたが)心がさらにあたたかくなりました。

終わった後、教室に戻る子どもたち。タオルを肩にかけて戻る様子、私は「アンパンマン」と呼んでいます(*^_^*)

「きずな」の大切さ

総合的な学習の時間に「福祉」について学んでいる4年生。昨日、その4年生が、ガイドランナー講習会を行いました。ガイドランナーとは視覚に障害があるランナーの「目」となり、マラソンなどの競技を二人三脚で行う伴走者のことです。

今回お越しいただいたのは、北京パラリンピック日本代表選手で、2022年いちご一会とちぎ国体で2つの金メダルを獲得した加治佐博昭(かじさひろあき)さんと、加治佐さんのガイドランナーの豊島聡(とよしまさとし)さんです。

はじめに、加治佐さんの日常の生活の様子、目の不自由な人が生活するために必要な設備や道具などについて話を聞きました。また、どのような助けが必要なのかを丁寧にお話くださいました。そして、加治佐さんや豊島さんが行っている練習や競技の実際についても、お話をうかがいました。

ガイドランナーは、あくまでもランナーの「目」の役目であるので、競技中にリードしたり「がんばって」という声かけはしてはいけないそうです。「あと〇mで右に曲がります」「時間は〇分です」という目で見る情報のみ伝えてよいとのお話に、子どもたちも(私も)とてもおどろきでした。

休憩時間には、加治佐さんが用意してくださった、選手ユニフォームやメダルを見て、さわって、そして実際に着たり首にかけさせてもらったり。子どもたちは大喜びでした。(「日本代表」「メダリスト」がたくさん誕生しました(^^;))

その後、実際にガイドランナー体験をおこないました。

はじめに、加治佐さんと豊島さんが歩いたり走ったりする様子を見ました。豊島さんのガイドで加治佐さんがとてもスムーズに走っていることに児童はとても感心していました。

次は、ペアになり、一人はアイマスクをして視覚障害者の体験を、一人はガイドランナーの体験をします。はじめはガイド役の肩をたよりに歩きます。そしていよいよ「きずな」と呼ばれる伴走ロープ(今回ははちまきで代用)を二人でにぎり、スタートです。視覚障害者の目となる伴走者は、足下の状況や先の見通しまで細かく情報をはっきりと伝えることが大切ということを学びました。

(「右かな・・・」「あとちょっとで曲がる」ではなく、「右です」「あと1mで左90度に曲がります」とはっきり、具体的に伝えることが大切ですと教えていただきました。)

最後にお二人から「何か困っている人がいるかなと気付いたときは、声がかけられる・行動に移せるようになってほしい」というお話をいただきました。ロープはなくても、人と人とを結ぶきずなはとても大切であること、そして見えないことの不安や怖さを体験し、障害のある方の身になって考える大切さを学んだ機会になったと思います。

また、障害をカバーし、助け合うことで、加治佐さんと豊島さんのように自分の夢にチャレンジし続けることができる、という心の引き出しを作れたのではないかと思います。

加治佐さん、豊島さん、お忙しいところ本当にありがとうございました。

部活動報告

本校HPのメニュー欄に、『体育文化後援会(野球・バスケ・金管)』があります。野球部の活動報告を載せましたので、ぜひご覧ください。

「ここがすみか」(3年生・図工)

先週のこと、3年生がにこにこしながら昇降口を出て、校庭北のトトロの丘の方に行きました。3年生の子どもたちに聞いてみると、この時間は図工の「ここがすみか」という勉強で、今日は実際に外に出て、「すみか」を見つけるんです!と楽しそうに教えてくれました。

この単元では、子どもたちが自然素材を使って自分だけのすみかを作る活動を楽しみます。子どもたちは、前もって作った小さな小さな「すきまくん」(と子どもたちは呼んでいました)を持って校庭北側のトトロの丘周辺に向かいました。自然の中でお気に入りの「すみ」を見つけて「すきまくん」のすみかにして、どんなすみかにしようかな…と想像をふくらませながら、落ち葉や小枝、石などを使い、自由に作品を作っていました。想像力を豊かにし、自然への関心を深めることを目的とした楽しい学習です。

梅雨の合間のいい天気のもと、水と緑の中で気持ちよく楽しく活動していました。

なかよしタイム2

16日の昼休みに「なかよしタイム」を行いました。

「なかよしタイム」は「まつのみ班」(縦割り班)での自由遊びです。先月のなかよしタイムでは、遊ぶ計画を立てたので、今回からはいよいよみんなで遊びます。6年生を中心に遊び開始。「ドッジボール」「だるまさんが転んだ」「おにごっこ」「へびおに」などで遊びました。見ていると、高学年は自分より下の学年の子たちをリードします。下の学年の子たちは、お兄さんお姉さんの言うことを聞きながら一緒に遊びます。遊びではありますがリーダーシップやフォロワーシップを育てる意味で大切な班活動です。

ずっと様子を見ていたら、おにごっこをする班の6年生が、1年生が慣れていないことから場所を狭くして遊びやすくしたり、ドッジボールでは低学年にボールを渡したりするなど、気遣う場面も多く見られました。

チャイムが鳴って終了。6年生が集合をかけて、次の遊びをみんなに伝え、終わりのあいさつをしました。どの班も楽しく充実した時間を過ごしていたようです。次回は、ちょっと先になってしまいますが、夏休みのあと、9月末の予定です。

このサイトに掲載されている記事、写真等の著作権は、さくら市立押上小学校に帰属します。

無断転載を禁止します。

~さくら市は令和7(2025)年、市制20周年です~