文字

背景

行間

押小日誌

校長室に行ってみよう!(1年生学校探検)

14日(水)、1年生が学校探検で校長室にやってきました。

合計3つのグループが来室しました。子どもたちは校長室のいろいろなものに興味津々な様子。歴代校長の写真、校長の机まわり、金庫の中身などなど、目を丸くして眺めます。

せっかくの機会なので椅子にも1人ずつ座ってみることにしました。「なんか気持ちいい。」「校長先生の椅子はくるくる回るんだね。」いろいろな感想を素直に表現します。みんな「ミニ校長先生」になっていました。

また、いろいろ質問がありました。「好きな食べ物は何ですか」「何時に帰っていますか」また「休み時間に外に出てるのはなんでですか」という質問も。そして結構答えるのが難しかった質問が「どんなお仕事をしているのですか」。私もがんばって1年生に分かるように答えたつもりですがちょっと自信がありません。子どもたちが分かってくれたらよいのですが…

聞きたいことがあったら、また来てくださいね。いつでも待ってます!

今年も歓喜の声に包まれて(5年田植え)

5月13日(火)今年度も地域の方(土屋さん)のご協力をいただき、5年生が田植えを行いました。

田植え前に、土屋さんから田植えのこと、米作りのこと、日本の農業のことなどをお話しいただきました。土屋さんのレクチャーはとても勉強になります。そして、これも恒例の「がんばるぞー」のかけ声で気分を盛り上げてくれました。

泥の中に裸足で入る体験は初めてという子も多く、田んぼに恐る恐る入っていく様子は微笑ましくもあります。子どもたちからは、「うわー!」「きゃー!」といった悲鳴にも近い声、「おもしろーい」「たのしー!」といった歓喜(?)の声が聞かれました。いよいよ田植え開始。苗を3本ぐらいずつ分けて植えていきます。はじめはおそるおそる植えていた子どもたちでしたが、そのうち慣れてきて、要領をつかんだ子も多かったようです。

先生もがんばります。

あっ!

しっかり洗ってね。

毎年、田んぼと苗を提供いただき、楽しく米作りのことを教えてくれている土屋さんには本当に感謝申し上げます。もう30年以上本校の子どもたちの体験学習のためにご協力をいただいています。これからもどうぞよろしくお願いいたします。

1年生も昼休み、お掃除、5時間目

1年生は入学して先週まで、4時間授業で給食を食べたら下校していましたが、今週から給食後が通常日課となりました。給食を終えたら昼休み、そして清掃です。これまで授業参観で5校時がある日もありましたが、昼休み・清掃・5校時という「フルバージョン」は初めてです。

まずは昼休み。遊具で遊んだり、ウサギさんに草をあげたり。髪かぶりもかぶっていて立派です。

お掃除の時間になりました。各学年の教室や昇降口、保健室が1年生の担当です。上級生が1年教室にお迎えにきて、掃除場所まで一緒に行きます。掃除場所では、上級生がいろいろ教えながら、一緒にぞうきんがけをしたり机を運んだりします。

5校時は、図工でした。「ねんどでごちそう なにつくろう」という学習でつくった粘土のごちそうをみんなにお話しします。何を作ったか、どこをがんばったかなどを発表しました。聞く方も楽しそうに聞いたり質問したりしていました。いろいろなごちそうがたくさん。おもわず私もいくつか質問してしまいました。

「さようなら。」この日は1・2・3年生が合同で下校の日。2・3年生が下校班のリーダーになって帰ります。みんな元気に下校しました。

1年生も学校生活に慣れ、よいスタートを切っています。

先週の一コマ

先週、1年生が「鳥の巣があるんだよ」と教えてくれました。昇降口から見上げると、6年教室北側の排気口の上に巣があります。とんできた鳥はツバメでした。親鳥と思わしきツバメが戻ってきてはまた出ていきます。中は見えませんが、ひな鳥が生まれているのでしょうか。でも見張っているような場面もあるのでまだ卵のままなのかもしれません。

また、先週まで保護者懇談がありました。保護者の皆様には、お忙しいところ来校いただきありがとうございました。懇談が少しでも有意義なものとなったならば幸いです。その期間は、臨時日課で、お掃除がありませんでした。6年生が、給食後のわずかな時間に、みんなが使うトイレや階段のお掃除や紙の交換などをしていました。みんなのために貢献しているすてきなワンシーンでした。6年生のみなさん、ありがとう。

早く芽が出ないかな(1年・生活科)

先日の3時間目、1年生がベランダに出ていました。

この時間、1年生は生活科の学習で、アサガオの種を蒔きました。その前に、種の観察。よく見て、色や形など特徴をとらえてかいています。

次にベランダに出て、いよいよ種まきです。最初に専用の土を先生からもらいますが、バケツリレーの要領で順番に渡していきます。また土を鉢に入れるときにもお友だちに声をかけたり手伝ったり、とてもすてきな場面が見られます。そして水やりをして土を少し湿らせて、いよいよ種を蒔きます。指の第一関節までの深さで穴を開けて、種を入れて土をかぶせます。そして最後にもう一度、水をかけて並べて完了です。

早く芽が出ないかな…いつ自分のアサガオの芽が出てくるか楽しみですね。

P.S.終わった後も、しっかり並んで帰ります。

えっ!窓ガラスにお絵かき?(4年図工)

4年教室で子どもたちが窓ガラスに絵を描いています。「えっ!窓ガラスにお絵かき?」

と思ったら、図工の「まどをのぞいて」という単元で、ガラス窓の向こうの景色に形や色を重ねて、楽しい様子を作り出す学習でした。この時間は、透明のプラ板を窓に当て、窓ガラスから見える景色を写す活動をしていました。

次の時間の様子です。写し取った風景に色を塗ったり、色セロハンなどの材料を貼ったりしていました。完成まであと少し。いつも見ている景色が、形や色を変えたりするとどんな風になるか楽しみですね。

※本校は今年度、市教育委員会から「複数担任制の準備に向けた実践研究」の指定を受けています。研究の一環として、2学年(または3学年)合同の授業や活動を行ったり、授業担当者を担任以外の先生が行う機会を増やしたりするなど、多くの教員が多くのクラスに関わるようにしています。今回の記事の4年生の図工も3年担任が授業を担当しています。

”ワクワク”が聞こえてくるようです(6年・修学旅行計画)

6年生の教室で、子どもたちがグループになっていろいろ話し合っていました。

のぞいてみると、今月22日に出発する修学旅行の班別行動の計画を立てていたのでした。今年度の修学旅行では班別行動は鎌倉とスカイツリーの2回行う予定です。この時間は、鎌倉での自由時間の計画を立てていました。自由行動は、大仏のある高徳院から出発して最後は鎌倉八幡宮に集合です。

「〇〇寺には行きたいな」「ここのお店に行ってみたい」「江ノ電の時間を調べてみよう」…ガイドブックや地図を広げてお寺や買い物場所を調べたり、話し合ったりと楽しそうです。中にはタブレットを使って、目的地までのルートや時間を調べたり、行ってみたい場所をストリートビュー機能を使って見てみたりする子も。今時です。

修学旅行まであと2週間です。子どもたちの心の中の”ワクワク”が聞こえてくるようでした。

楽しいひととき「ティータイム」

先日、5年生が家庭科でお茶をいれる学習をしました。

「私の生活、大発見!」という単元で、自分にできそうな家庭での仕事を見つける・活動してみるという学習です。「仕事」というと「やらなければならないこと」という感じですが、ここでは「家族の一員として生活をよりよくするためにどんなことができるか」を大切に勉強を進めます。よりよい生活に向けて、家族がほっとできる「ティータイム」、お茶の時間をもってみようということで、実際にお茶をいれる実習を行いました。お湯を沸かして、急須に茶葉を入れて、お湯を入れて、蒸らして、濃さを均等にするように湯飲みに注いで…いろいろやることがあります。そしてみんなで「ティータイム」。お茶がちょっと苦手な子もいたようですが、みんなで楽しくいただいていました。中には、もう一度お湯を沸かして「おかわり」する班も。楽しいひとときが過ごせたようですね。おうちでもぜひ実践してほしいなと思います。

お世話になります(保護者懇談)

5月1日(木)から保護者懇談が始まりました。保護者のみなさまには、ご多用の中、来校いただき感謝申し上げます。短い時間ではありますが、お子さんのことについてお話しできる貴重な時間、また保護者の皆様と担任とが直接顔をあわせることができる貴重な機会と思っています。どうぞよろしくお願いいたします。予定をご確認いただき、交通事故等に十分気をつけて来校ください。

早めに来校された場合は、廊下突き当たりの場所に椅子がありますのでお座りいただいてお待ちください。

学校のまわりを歩いてみたら(3年・社会)

「行ってきます!」

3年生の子どもたちが元気に昇降口から出発していきました。

先月末、3年生が社会科の校外学習で、学校のまわりの様子を調べに校外学習に出かけました。2回に分けて校外学習を行う予定で、今回は「学校の南・西コース」でした。市の堀用水や押上地区の旧押上小跡地などを巡りました。歩きながら、また見学ポイントでは、友だち同士で話し合ったり熱心にメモしたり。あらためて歩いてみると、いろいろな発見があるようです。

☆子どもたちの発見☆(3学年だよりから転載)

市の堀用水にて

「こんなに長くつづいているんだ。すごい!」

押上小学校跡にて

「前はここに押上小があったなんて…!」

次回は「学校の北・東コース」です。楽しみですね。

春爛漫

新年度もスタートして1ヶ月。あたたかな日が続くようになりました。

校庭の木々も葉が青々となり、サクラはすでに散ってしまいましたが、様々な花が咲き始めています。

校舎前の花だんの花も元気に咲いています。

ツツジも咲き始めました。

ハナミズキ(体育館まわりの樹木)の花は真ん中の小さなつぶつぶで、まわりの花のような部分は「総苞片」(そうほうへん)と呼ばれる花のつけ根の「葉」だそうです。

フジも花をつけはじめ、クマバチが香りに誘われてやってきています。

トチノキの赤ちゃん、たくましく育っています。後ろにある親のトチノキのようになるまでには何年かかるのでしょう。

交通安全教室・まつのみパトロール会議

30日(水)、交通安全教室を行いました。

校庭に模擬道路や模擬踏切をつくり、「もし、歩くところに車がとまっていたら」などの実際にある状況も設定して、子どもたちの安全な歩き方、横断の仕方などを学びました。本校の子どもたちの登下校の安全を守っていただいている「まつのみパトロ-ル」のみなさまにもご参加いただき、子どもたちに指導をいただきました。

交通安全担当教諭と校長から、「安全に歩くためのルールとマナー」そして「自分の命は自分で守る」ということをお話ししました。ゴールデンウィークにもなりますので、外出することが多いかもしれません。安全な登下校と道路の歩き方・渡り方について、ご家庭でもご指導くださいますようお願いいたします。

その後、パトロール隊員による「まつのみパトロール会議」を行いました。まつのみパトロ-ル隊は平成24年6月に発足した、13年続く地域の安全見守りの会です。会議でのみなさんのお話を伺って、あらためて隊員の皆様の子どもたちに対する深い愛情と、子どもや地域の安全を守るという強い使命感を感じました。今後も隊員のみなさま、子どもたちの安心安全へのサポートをよろしくお願いします。

※隊員のみなさまには「できるときに」「できることを」「継続して」子どもたちの安心安全のために登下校の見守りや同行などを行っていただいています。感謝申し上げます。近日中に地域回覧でも隊員募集のご案内をいたしますので、もし可能な方は登録をお願いできればと思います。

PTA各種委員会・PTA理事会

先週は、授業参観、そしてPTA総会、学年PTAにたくさんのご参加をいただきありがとうございました。

総会内容の承認をもとに、25日(金)夕方から、PTA各種委員会・学年委員会の引継ぎが行われ、新しい組織と年間活動計画が作成されました。その後、今年度最初のPTA理事会が開催され、各委員会の年間活動計画が承認され、今年度の押上小学校のPTA活動が本格的にスタートしました。

【各種委員会・学年委員会】

【第1回理事会】

今年度のPTA活動テーマは、「あいさつ、気付き、思いやり、博愛の心で 幸せのある学校」です。あいさつがあふれ、相手に関わり気付き、思いやりをもって接することで、みんなが・一人一人が幸せを感じる学校・家庭・地域となることを願っています。どうぞよろしくお願いします。

1年生の朝の様子(3つの「あ」の「あとしまつ」から)

本校では、幸せを感じる学校となるために大切な「ルールとマナー」として「3つの『あ』」を指導しています。「3つの『あ』」とは、「あんぜん」「あいさつ」「あとしまつ」です。そのうちの「あとしまつ」の具体的な行動として「靴を揃える」を指導しています。

現在、朝、私は昇降口前に立ち、あいさつを交わしながら子どもたちの登校の様子を見守っています。今月入学した1年生の様子を見ていたら、昇降口で靴をぬいで、きちんとかかとを揃えて靴を靴箱に入れています。中には両手で靴を持ち、かかとがそろっているか確かめている子も。

この日の1年生のくつばこの様子です。

1年生のこの時期に「3つの『あ』」の「あとしまつ」(靴揃え)がしっかりできていること、とてもすばらしいです。

「靴を揃えられることは、心が整っていることにつながる」と言われます。いつでも、どこでも、靴を揃えることに気持ちが向く子どもたち(我々大人もですが)でいられるよう、今後も声かけをしていきたいと思います。ぜひご家庭でも話題にしていただき、おうちの玄関でも靴そろえができるとすてきですね。

ようこそ1年生のみなさん(児童会活動・1年生を迎える会)

23日に児童会主催の1年生を迎える会がありました。この活動は「みんなで1年生を押小の新しい仲間として迎える気持ちを伝える」そして「1年生が楽しい時間をすごし学校生活になじめるようにする」「2年生以上の児童が1年生と仲良くしていこうとする態度を養う」という目的で行うものです。

入場(5年生のエスコートで会場の体育館に)で始まり、歓迎の言葉、1年生へのインタビュー、押上小めぐり、プレゼント贈呈など、子どもたちのとても手作り感ある、そして心温まる会となりました。活動の目的もしっかり達成していると感じました。

歓迎の言葉では、代表児童が「みなさんが入学するのを楽しみにしていました」という言葉に加え「困ったこと分からないことがあったらきいてください。私たちが教えます」と安心できるすてきなメッセージも伝えてくれました。

インタビューでは、1年生がドキドキしながら自分の好きなものや学校で楽しいことをお話ししました。ちょっと言葉に詰まってしまっても、みんながあたたかく見守って「がんばれ」という心の声が聞こえてくるようでした。一人が終わるたびに大きな拍手。聴いている方も興味津々です。

「押上小めぐり」では縦割り班の「まつのみ班」でお兄さんお姉さんと一緒に学校の中のいろいろなところを巡りました。クイズがあったり、キーワードがあったりと「ワクワク」する楽しいイベントでした。ちなみにキーワードを並べると…「これからよろしくね」(9文字)となりました。すてきなキーワードです。

プレゼントは手作りのメダル。2年生から渡しました。一つ上のお兄さんお姉さんになった2年生。1年生が入り、たのもしくなりましたね。もらった1年生はうれしそうにメダルをじっと見ていました。

6年生を中心に、1年生に優しく接したり、準備や片付けに一生懸命取り組んだりする姿がとても素敵でした。自分もみんなもとっても楽しい会になりました。あらためて、「学校って楽しいところでありたいな」と思うひとときでした。

※今回のイベントは、児童会の代表委員さんと6年生の子どもたちが4月になっていろいろ話し合いながら準備をしてきました。当日も準備、片付け、運営と一生懸命に「1年生のため」を思いながら活動していました。すてきな会になりました。携わってくれた子どもたち、本当にありがとう。また、急遽、校長室も学校めぐりの1カ所になったことについて、準備していた子どもたちからお礼のあいさつをいただきました。すてきな心遣いに幸せを感じました。

【準備、リハーサル】

【振り返り、片付け】

栃木サッカークラブ(栃木SC)からのすてきなプレゼント&サプライズゲスト来校!

本日25日(金)に栃木SCと市役所担当の方がお見えになり、すてきなマグカップをいただきました。そして、なんと!栃木SCマスコットの「トッキー」も来校しました。

校長室でトッキーからマグカップを頂戴しました。その後、トッキーと「今後の栃木SCの事業展開」や「栃木SCの強化策」について熱く語り合いました。

次にトッキーは職員室に興味津々で職員室を見学。その後、ちょうど業間休みになりました。廊下に出て子どもたちを待っているトッキー。そんなトッキーを見つけた子どもたちはおおはしゃぎでした。

さくら市では平成26年度から栃木SCと地域支援パートナー契約を締結し、さまざまな事業を展開しています。今回はその事業の一環で、「1年生へのプレゼント」としてオリジナルマグカップをいただきました。1年生のみなさん、楽しみにしていてください。栃木SCのみなさま、そしてトッキー、ありがとうございます。応援しています。がんばれ!栃木SC!!

p.s.文中の「熱く語り合った」ということはありません。失礼しました。

薬物乱用防止教室(6年)

22日、6年生の薬物乱用防止教室を実施しました。

栃木県警からお二人の警察官がいらっしゃって、映像や掲示資料を使って、薬物の種類やその影響、そして、誘われたときの断り方などを学びました。(代表児童が実際に役割演技でやってみました。)市販の薬でも、決められた内容で服用しないとそれも「薬物乱用」になること、誘い言葉のキーワード「ただであげる」「もってるだけでいい」、薬物乱用とならないために大切なのは「規則正しい生活」「ルールを守る生活」であることなどを学びました。いただいたリーフレットを真剣に読む姿も見られ、「他人事」や「自分には関係ないこと」ではなく「自分事」として学習をしていました。

子どもたちの幸せな将来のためにも大切な学習でした。軽い気持ちが不幸を生み出します。我々大人の目も大切であることをあらためて感じました。

地域の方に教えていただいています(3年書写)

3年生の書写では、毛筆が始まります。さくら市では地域の書家を先生にお招きし、3年生に毛筆の基礎を教えていただいています。本校では、ずっと同じ先生にお世話になっていて、月に一回程度教えていただいています。

先日は今年度になって先生をお招きしての初めての授業を実施しました。道具のことや準備と片付けのお話、また、実際に大筆を使って筆運びをやってみました。横に書く、縦に書く、そして最後は「ぐるぐる」を書きました。先生がポイントを伝えながら手本を書くと、子どもたちから「わー」「すごい」と歓声が上がります。見ていると、慎重に筆を運ぶ子、大胆に「えいっ」と書いている子などさまざまで、見ている方も楽しくなります。まずは、毛筆に興味をもち、「楽しいな」と感じることが大切なんだなと感じました。

次は「横画」。真横に筆を運びます。どんなポイントやコツがあるか楽しみでもあります。

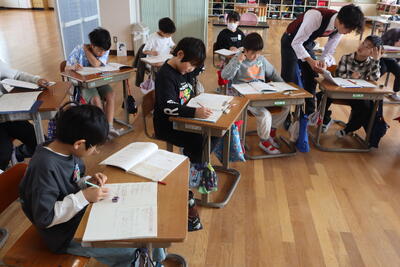

先週~今週の授業風景(1~4年)

昨日は5・6年生の授業の様子をお伝えしました。今回は1~4年生の授業風景をお届けします。

1年生 学校ミニ探検

職員室に1年生がやってきました。先生と一緒に入ってきた1年生は「わーひろーい」などとちょっとびっくりしていました。その後は、校長室に。歴代の校長先生の写真に興味津々でした。「むかしの校長先生はひげがあった」「めがねをしている人が多いね」など、いろいろな気付きもあったようです。「失礼します」「失礼しました」のあいさつもしっかりとできました。今回は「ミニ探検」で、後日校内を子どもたちが回る予定だそうです。楽しみにしていますね。

2年生 英語活動

「ロック、ペーパー、シザース、ワンツースリー!」2年教室から楽しそうな声が聞こえてきました。見てみると、子どもたちが列になって楽しそうにしていました。この時間は英語の時間で、英語で自己紹介をしながらじゃんけんをする活動でした。じゃんけんに勝ったら先頭になって歩く「じゃんけん列車」を英語に親しみながら楽しんでいました。

3年生 体育

4年生と合同で体育を行っていました。来月に行われる体力テストに向けて、その種目の一つ、立ち幅跳びの練習でした。ポイントを先生から教えてもらい、練習です。目標の所まで何回のジャンプで行けるかにチャレンジしました。どんどんいい跳び方になって記録を伸ばしていました。手を伸ばし高くとんでいる様子を見ていたら、昔テレビに釘付けになって見ていたプロレス、マスカラス兄弟の必殺技「フライングボディアタック」を思い出してしまいました。(すみません)

4年生 算数

「一、十、百、千、万、十万・・・」子どもたちがブツブツ言いながら、ある子は「やっとできたー」とすっきりした顔で、ある子は「うーん」と頭を抱えています。この時間は、算数「大きな数」を学んでいました。「1兆は1億をいくつ集めた数?」など、「大きな数が大きな数の何倍か」という、子どもたちにとってはハードルが高い問題です。私もついつい難しそうにしている子のお手伝いを。「そうか~分かった!」うれしそうに正解にたどり着いたのを見てうれしく感じました。

清掃風景

新年度が始まり、新しい清掃分担・場所で清掃活動も本格的に始まっています。清掃初日のこの日は、新しいメンバーが集まり、自己紹介、そして分担決めをしました。

高学年児童を中心に進めます。分担が決まったら、さっそくお掃除開始。はじめての場所の子もいれば、「ベテラン」の子もいます。

今日の清掃風景です。初日から約2週間。新しい担当場所での清掃にも慣れ、手際よくできるようになってきました。

本校では、月・火・木の週3日、清掃を行います。新しい清掃場所で、子どもたちは気分一新、がんばって学校をきれいにしています。人数が少ないので、一人一人の取組が重要です。きれいな学校のためにもよろしくお願いしますね。

このサイトに掲載されている記事、写真等の著作権は、さくら市立押上小学校に帰属します。

無断転載を禁止します。

~さくら市は令和7(2025)年、市制20周年です~