文字

背景

行間

押小日誌

幼稚園・保育園の年長さんとの交流会(1年・生活科)

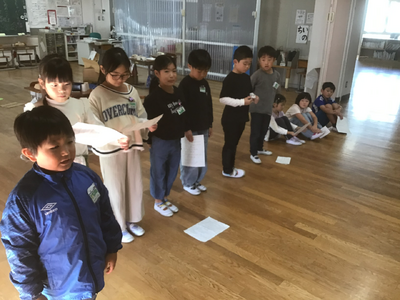

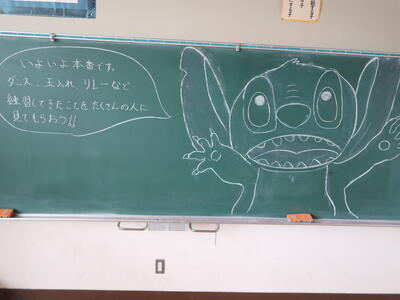

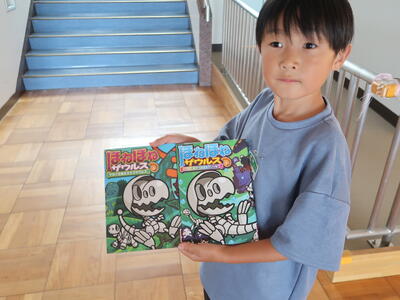

4日、かわいらしい幼稚園・保育園の子たちが本校に来ました。1年生の生活科の学習で「新しい1年生を招待しよう」という活動があり、この日は、園の年長さんを学校に招待して、一緒にいろいろ活動する交流会の日でした。

この日のために、これまでいろいろ準備をしてきた1年生。いよいよ本番の日を迎えました。この日の朝、何人かの1年生に聞いてみたら「今日はとっても楽しみ!」「ドキドキするな!」とちょっと興奮気味でしたが、微笑ましくもありました。

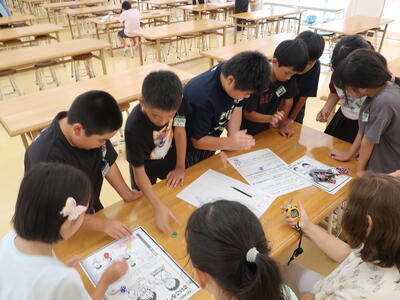

まず対面で開会セレモニー。その後、グループごとに出し物を披露しました。読み聞かせや鍵盤ハーモニカ、ダンス、早口言葉を見てもらいました。ジェスチャーを入れた読み聞かせ、みんなの歌に合わせた鍵盤ハーモニカ演奏、運動会でも披露したダンス、そして全員でがんばった早口言葉。園の子たち、とても楽しそうに見てくれました。

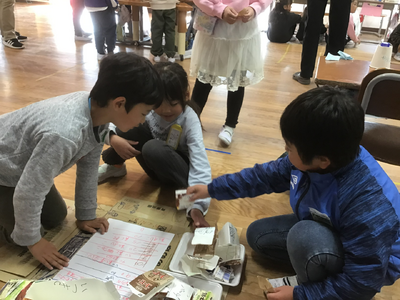

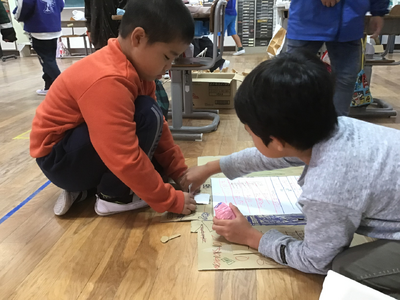

続いて、「おもちゃランド」です。校庭の木の実や松ぼっくりなどで作ったさまざまなおもちゃで遊びます。どんぐりごまやけん玉、迷路、やじろべえなどいろいろ工夫して作られています。1年生は説明したり、遊ぶお手伝いをしたりと大忙し。園の子たちも夢中になって遊びました。

その後は1年生が年長さんの手を引いて学校案内です。確か4月には2年生に手を引いてもらって校舎内を案内されていた1年生も今やすっかりお兄さん・お姉さんになって、年長さんに優しく声をかけたり教えたりしていました。

いよいよお別れです。プレゼントを渡してさよならをしました。プレゼントは大切に育てたアサガオの種。「春になったらまいてね」と伝えながら渡しました。

みんなで楽しく交流会ができましたね。年長さんとの関わりの様子を見てみると1年生はとても成長していることを実感します。これでまた一つ、2年生に近づきましたね。すっかりお兄さんお姉さんになりました。

今年最後の満月

5日の夕方、職員室からふと外を見ると、大きなまん丸のお月様が見えました。

この日は満月で、月と地球の距離が近いため大きく見える、いわゆる「スーパームーン」だったそうです。そして今年最後の満月でした。

ウサギさんはいるかな?

本当は、宇都宮線を走る電車と一緒に撮りたかったのですが待っても待っても電車が1本も来ず、断念しました。ちょっと残念でしたがきれいなお月様を見られてちょっと幸せな気分になりました。

さくら市英語授業力向上研修(5年外国語)

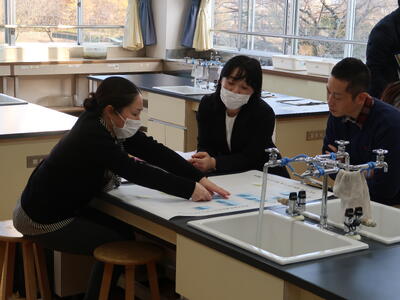

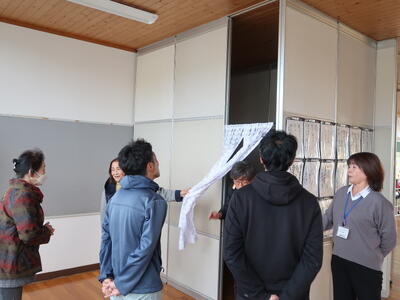

2日の5時間目、さくら市内の外国語の授業に関わる先生方の研修として、5年生教室で外国語の研究授業が行われました。

今回は、宇都宮大学教職大学院の先生が指導者として来校され、外国語を担当する先生と一緒に授業を参観、その後、授業研究会が行われました。授業は本校で外国語を担当している先生お二人がこれまでいろいろ準備してきた活動で、子どもたちが参観者の先生方を実際のさくら市内の地図をもとに道案内をする内容でした。子どもたちは、はじめて会う方とのコミュニケーションで緊張したかもしれませんが、一人一人が精一杯相手に伝えようと、反応を見ながらチャレンジしていました。

この時間の目標や活動の大切なポイントを確認。そしてちょっと英語の歌で準備運動。

あきらめず伝えようとしています。

相手の目を、表情を見て。

おすすめの場所や内容を伝えて。

伝わって「Thank you!」と言われたときにはホッとして笑顔に。

リフレクション(振り返り)では、一人一人がこの時間の自分をよく見つめ直していました。伝わることのうれしさや安心感を感じていた子が多かったようです。これで、もし町中で英語で道案内をしてほしいと言われたらできますね(^^)

その後の参加者の研究会の様子

実際の授業をする・見るということをとおして、実践的な研修、そして先生方の資質・能力を向上させる研修でした。本校の外国語の授業や子どもたちの様子について、ご助言をいただいた宇大の先生、いろいろご協議いただいた参加者の先生方に感謝申し上げます。また、このような研究授業は先生方の力そして子どもたちの力も伸ばすことにつながるありがたい機会でもあります。このような機会をいただいた市教育委員会にも感謝申し上げます。

心をひとつに 全力で走り切った子どもたち(2025市小学校駅伝競走大会(5・6年生))

12月3日(水)、令和7年度さくら市小学校駅伝競走大会が、さくらスタジアムで行われ、本校からは、5、6年生各1チームがエントリーし、学校の代表として走りました。

6年生は昨年度に引き続き優勝し2連覇を達成しました。全員が力を出し、3名の区間賞を含めたすばらしい優勝でした。本当におめでとう。また、5年生も仲間を信じてたすきをつなぎ、最後まで走り切りました。出発前に子どもたちに伝えた「全力を出し走り切ること」を感じる走りで、その「あきらめない心」と「全力の姿」に心が動きました。

これまで、子どもたちを支え、励ましてくださったご家族や地域の皆様など多くの方々に感謝申し上げます。ありがとうございました。

校内持久走記録会(11月20日)を終え、この大会まで約2週間、準備・練習を行ってきました。また、放課後などにも、自主的にグランドを走るなど、努力を積み重ねている子もました。

大会当日、子どもたちは、自分たちのもっている力を出し切り、全力でたすきを渡す姿が見られました。チームが・自分が、どのような位置(順番)にいても決して気を緩めず、あきらめず、とにかく次の人にたすきを渡す姿に感動していました。また、チームみんなの全力の声援、走り終わってからの祈るような応援もしっかり走者に届いていました。

まさに、心をひとつに 全力で応援し、全力を出して走り切った大会でした。

【開会式・優勝杯返還】足をしっかり上げて歩く姿もかっこよかったです。

【5年駅伝の部】

【5年エンジョイランニングの部】

【6年駅伝の部】

【6年エンジョイランニングの部】

【補助児童】自分の仕事をしっかりと行っていました。運営の協力ありがとう。

【表彰(6年)】

※大会に向けて、準備や当日の運営など、小体連事務局の皆様、市内小学校の体育主任さん、大会スタッフの皆さん、市教委や陸協の皆さん、大変お世話になりました。子どもたちへのあたたかな励ましの声もたくさんいただき感謝申し上げます。

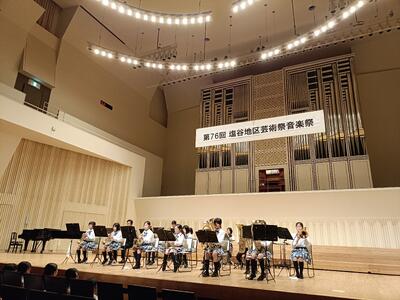

部活動報告

本校HPのメニュー欄に、『体育文化後援会(野球・バスケ・金管)』があります。金管部の活動報告を載せましたので、ぜひご覧ください。

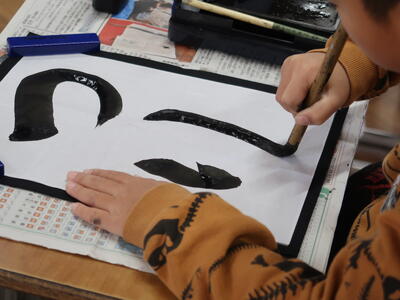

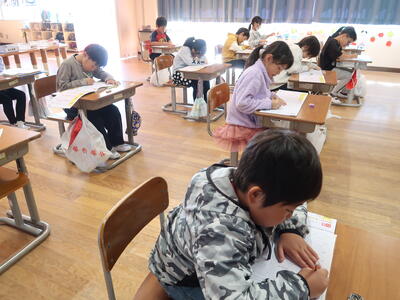

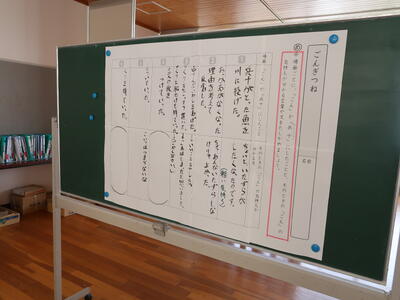

3年書写指導8「ひらがな『つり』」

2日(火)、先週に引き続き、地域の先生による3年書写指導がありました。ちょっと早い気もしますが2025年最後の書写指導となりました。

今回は「丸み」の筆づかいで、漢字ではなく、丸みのある平仮名を書きます。文字は「つり」です。丸みのある平仮名の特徴を筆であらわします。文字自体は簡単ですが、丸みを意識するのはけっこう難しいですが、子どもたちは真剣に半紙に向かいました。

はじめは筆の動きを練習。横線、縦線、ぐるぐる線を練習です。穂先を意識して…

「つり」を書きます。「つ」は横長、「り」は縦長の字なのでバランスを考えて書きます。1枚書くごとに上手になっていく感じがします。

最後は「私の1枚」を選びました。今回も9名それぞれの提出作品が完成です。先生、また来年もよろしくお願いいたします。

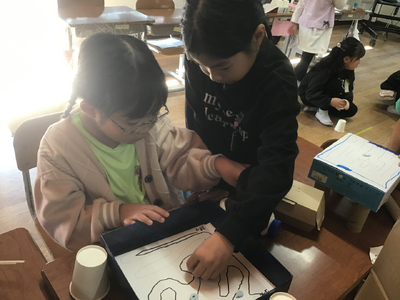

図工の授業の様子(2・3年)

3年教室で子どもたちが手をいろいろな色に染めながら楽しそうに活動していました。

図工「空きようきのへんしん(空き容器の変身)」という学習で、用意した空き容器に紙粘土を貼り付けたりしながら、生活の中で使うもの(小物入れなど)をつくり出す活動です。粘土も絵の具で着色していろいろな形を作って容器を変身させます。「校長先生、赤い粘土と黄色の粘土を混ぜたらオレンジっぽくなりました!」「ここに粘土を貼り付けて…次はどうしようかな」など子どもたちはあれこれ発見したり考えたりしながら楽しそうに活動していました。先生も一緒に小物づくりです。先生の様子も参考に、友だちの作品も見ながらアイデアやイメージをふくらませて創作活動を楽しんでいました。

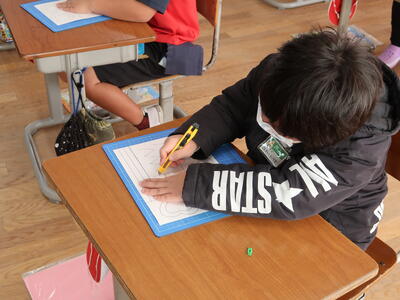

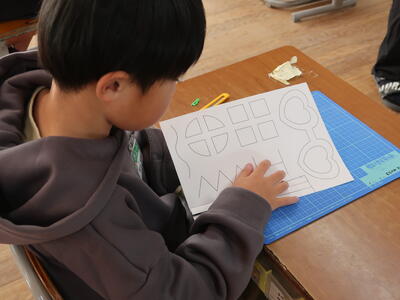

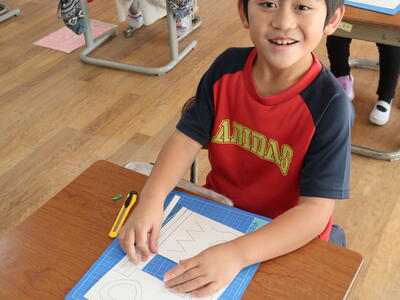

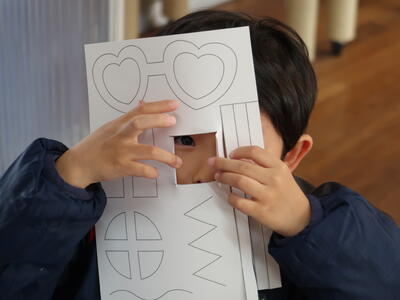

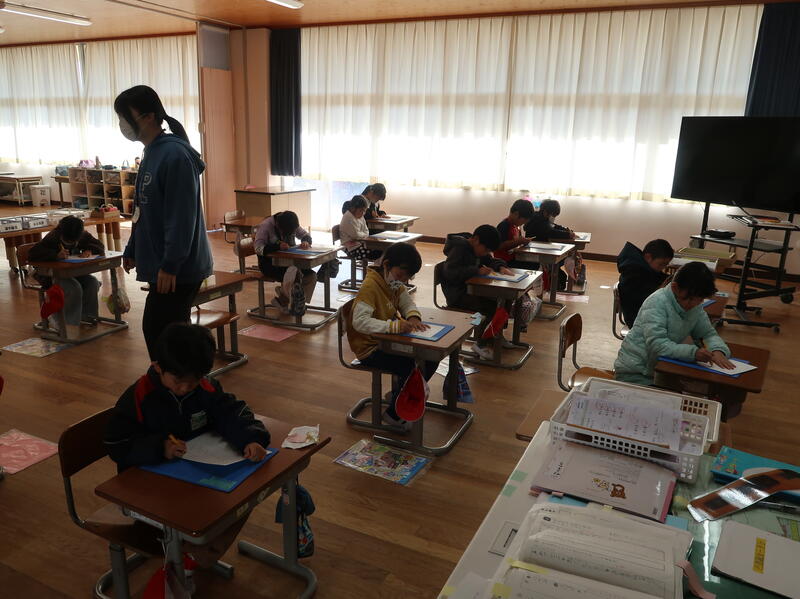

隣の2年教室ではシーンとなって机に向かって手を動かしています。

この時間、2年生も図工の授業で、「まどをあけたら(窓を開けたら)」という学習でした。ここでは、カッターナイフを使って画用紙に切り込みを入れて窓を開けていく活動をします。この時間はカッターナイフを使う練習で、子どもたちは真剣に手を動かしていました。直線、ギザギザ、なみなみと、少しずつ難易度アップ。ふだんは元気よく楽しく活動する2年生もこの時間は息を止めドキドキしながらカッターナイフを使い、作業が終わると「ハーァ」っとひと息。添える手の場所やカッターナイフの傾け方など、ポイントがたくさんあり、見ているこちらもちょっとドキドキでした。

みんな無事に窓が開けられたようで一安心です。窓が開いたら窓からながめてみたくなりますね(^^)

黄金のお布団

12月に入って校庭の木々はすっかり色づいた葉を落としています。

先日の昼休み、校舎南の大きなイチョウの木が日差しに映えて黄色い葉がキラキラと輝いて黄金のように見えました。

1年生が「葉っぱを集めてフカフカのお布団にしたいな」と話していました。葉っぱを集めている様子を見て、真っ黄色のイチョウの葉でできた「黄金のお布団」ができたら楽しいだろうなとちょっとワクワクしてしまいました。

避難訓練(火事)・防災学習

28日(金)に避難訓練を行いました。

今回は火災発生を想定して行う訓練で、防災学習の観点から、避難後は、学年によって体験学習(6年:消火体験、2・4年煙体験)や防災学習を行う予定でした。氏家消防署の方々にご協力いただく予定でしたが、当時朝、市内で火災が発生したためお越しいただくことはできず、避難したあとは全学年、映像による防災学習を実施しました。

火災時の避難の仕方を学び、安全に素早く行動すること、また、防災に関する意識を高めることを目的として実施しました。災害時の行動や防災に関する意識については、一朝一夕で身に付くものではありませんが、「もしここで…」「もしかすると…かもしれない」などと意識して、訓練を繰り返し思い出したり、行ったりすることが重要です。今後も継続して指導に当たっていこうと考えています。

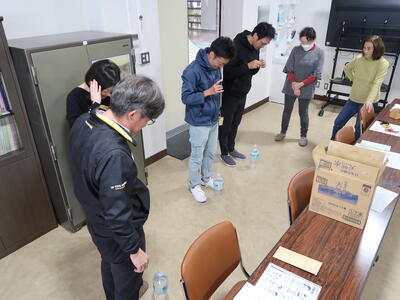

幸せにつながる職員研修(カウンセラーの先生との職員研修)

本校には、1ヶ月に1~2回の割合で、スクールカウンセラーの先生がいらっしゃいます。児童や保護者との面談・カウンセリングの他、我々教職員の相談やアドバイスなどもいただいています。先日は、カウンセラーの先生に講師となっていただき、職員研修を行いました。

「感情への気付きをとおして育む、自他尊重」と題して、ストレス解消法を伝え合ったり、プラスのストローク体験(自分が言ってほしい言葉を相手に知ってもらい、それを言ってもらう)をしたりしました。自分自身(自信の感情のコントロールなど)を見つめ直すきっかけになり、また同僚の意外な一面、ユニークな一面を知ったりと、とても有意義な研修となりました。

また、ラフターヨガ(笑いヨガ)も行いました。手をあげ息を大きく吸って、吐きながらみんなで「ハハハ」と笑ったり、いろいろな相手と手を合わせながら笑い合ったりと、楽しい気分になる一時でした。

笑うことは、ストレス軽減、免疫力向上、また「幸せホルモン」と呼ばれるエンドルフィンという物質を体内に発生させ幸せな気分になるそうです(確かにそんな気がします)。まさに、目指している学校像「幸せを感じる学校」にもつながります。スクールカウンセラーの先生に感謝するとともに、これからも笑い合える職場、そして幸せを感じる学校となることを願っているところです。私も「笑顔」を大切に、「明るく楽しく元気よく」を心がけて勤務したいと思います。

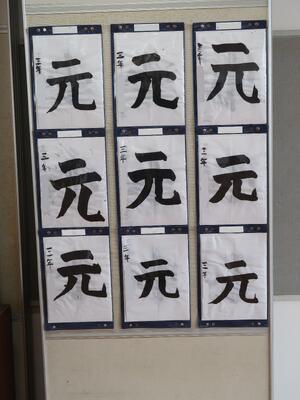

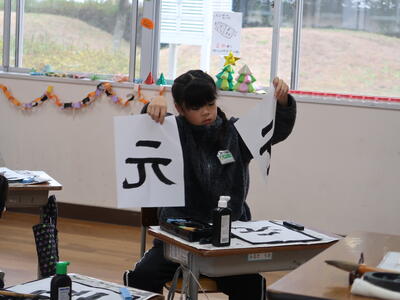

3年書写指導7「曲がり『元』」

25日、書家の先生による7回目の書写指導がありました。

今回は「曲がり」を習います。曲がる部分の穂先の動きがポイント。さらに、前回習った「はね」を組み合わせますここがなかなか難しいです。練習後、いよいよ「曲がり」が入った「元」の字を書きます。はじめは「折れ」に近い感じになってしまい苦戦していた子もいましたが、先生からアドバイスをいただき、ぐんぐんと上達していきました。その様子を見た先生からは「上手になってみんなすごい!」とお褒めの言葉をいただきました。

自分で提出する1枚を決めます。どっちがいいかな…悩みますね。友だちに意見をもらって参考にしている子もいました。

それぞれの「元」が完成です。「曲がり」を意識してよく書けました。次回は、ひらがな「つり」を習う予定です。

収穫の秋(サツマイモ掘り)

ホームページでいろいろな秋をお伝えしてきましたが、ここ数日、寒さも厳しくなって冬到来の感じです。秋紹介は今回の「収穫の秋」が最後になるかなと思います。

先週に1・2年、3・4年それぞれ合同でサツマイモ掘りをしました。

今年のサツマのできはどうかな…とちょっとドキドキでしたが、例年ぐらいの収穫具合だったかなと思います。大きいサツマ、形がユニークなサツマ、ミニミニサツマなど、いろいろなサツマがとれました。

1・2年

3・4年

おいもを見つけるとなぜか笑顔になります。見つけたうれしさと、その形や大きさに思わず笑みがこぼれるのでしょうか。見ているこちらも笑顔になりました。

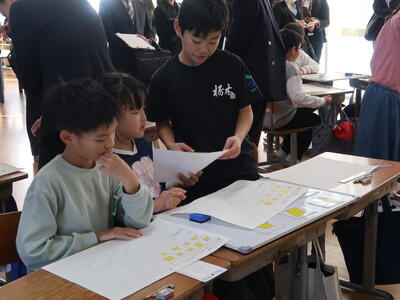

ようこそ先輩(中学生マイチャレンジ)

先週、17日から1週間、氏家中学校で「マイチャレンジ」(2年生の職場体験)が実施されました。本校でも生徒1名(本校卒業生)を受け入れ、子どもたちの学習サポートや生活のお手伝いなどをしてもらいました。また、授業では先生方のサポートや声かけなどもお願いし、積極的に取り組んでもらいました。私も、卒業生ががんばっている姿を間近に見られとてもうれしく感じました。

子どもたちにとっては先輩です。まさに「ようこそ先輩」。中学生に教わったり一緒に遊んだり、本校の子どもたちにとってもよい経験だったと思います。

この週に行われた校内持久走記録会で一緒に走ってもらったり、サツマイモ掘りのお手伝いをしてもらったりしました。「なつかしいです!」と、小学校時代を思い出して一生懸命に取り組んでくれました。

最終日には「修了証」(裏面に1週間の活動の様子の写真を載せました)を渡し、ねぎらいと感謝、そして今後の活躍を期待していることを伝えました。

1週間がんばった卒業生にはこの体験をぜひ将来の進路選択に生かしてほしいなと思います。将来はもしかして先生かな?

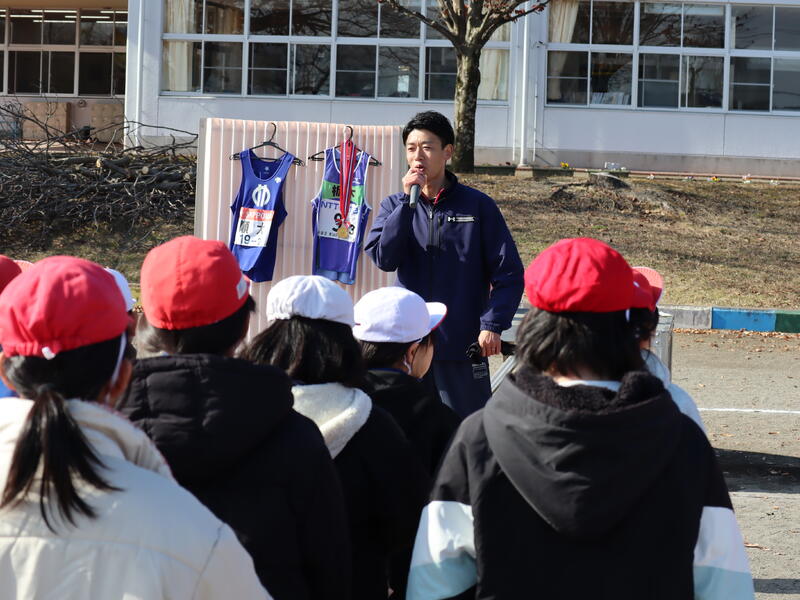

記録に挑戦、自分に挑戦(校内持久走記録会2025)

20日(木)、校内持久走記録会を実施しました。

2校時が1~3年生、3校時が4~6年生と、2部構成で実施しました。子どもたちは、精一杯自分の記録に挑戦し、がんばりました。最後まで走りきる姿に、そして他の学年の子を精一杯の声で応援している姿にとても感動しました。保護者の皆様にも応援にお越しいただきました。ありがとうございました。

昨年に引き続き、当日は「スペシャルゲスト」として、子どもたちの先輩にあたる、的場亮太(まとばりょうた)さんにお越しいただきました。的場さんは、本校卒業後、氏家中、大田原高、順天堂大学へと進み、大学在籍時には箱根駅伝に出場、また、都道府県対抗駅伝大会で栃木代表として出場し優勝を飾った大先輩です。その後、実業団で走り続け、現在はさくら市の職員としてがんばっています。的場さんが小学生の時に、私も本校に勤めていて、そのつてでオファーした次第です。

的場さんは、子どもたちと一緒に準備運動やアップ、そして本番では伴走をしていただきました。走り終わった1年生一人一人に「がんばったね」のハイタッチ(うれしいプレゼントですね。2年生以上は昨年してもらったと思います。)。子どもたちは先輩からのプレゼントにとてもうれしそうにしていました。また、的場さんが出場した箱根駅伝のユニフォームと都道府県対抗駅伝大会のユニフォームと金メダル(!!)も持参いただき子どもたちに披露していただきました。子どもたちも大興奮、こちらもすてきな思い出となりました。

的場さんからは、走り終えたあと、子どもたちにメッセージをいただきました。

「今日はがんばった自分をいっぱいほめてほしいこと」「夢をもって努力しチャレンジし続けてほしいこと」「友だちやライバルがいることはすてきなことで、仲間を認め合いたたえあってほしいこと」

的場さんのご自身の小学校時代の経験や選手時代の思い出などをもとにお話しいただきました。教え子からこんなすばらしいメッセージを子どもたちに伝えてもらい、その様子を見てうれしい気持ちでいっぱいになりました。

今年度も「全力で挑戦の記録会」になりましたね。私も、子どもたちの全力で走る・応援するその姿に、そして今年も教え子と一緒に走り楽しいひとときをもてたことに幸せを感じています。

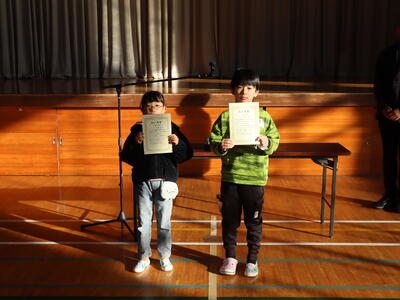

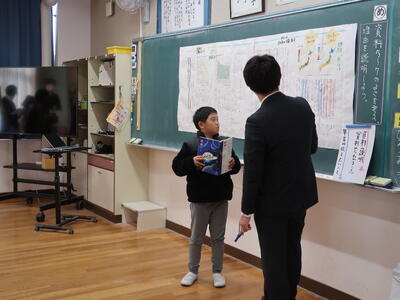

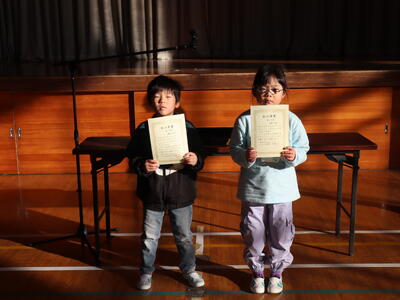

表彰朝会(松の実賞4)

19日(水)朝、表彰朝会で今年度4回目の「松の実賞」の表彰を行いました。

今回は、6年生2名、5年生3名、4年生3名、3年生2名、2年生3名、1年生2名、計15名が受賞しました。

松の実賞を受賞した皆さん、これからもじぶんの「よさ」を「自分のため」「みんなのため」「学校・地域のため」に発揮し続けてください。期待しています。おめでとう。

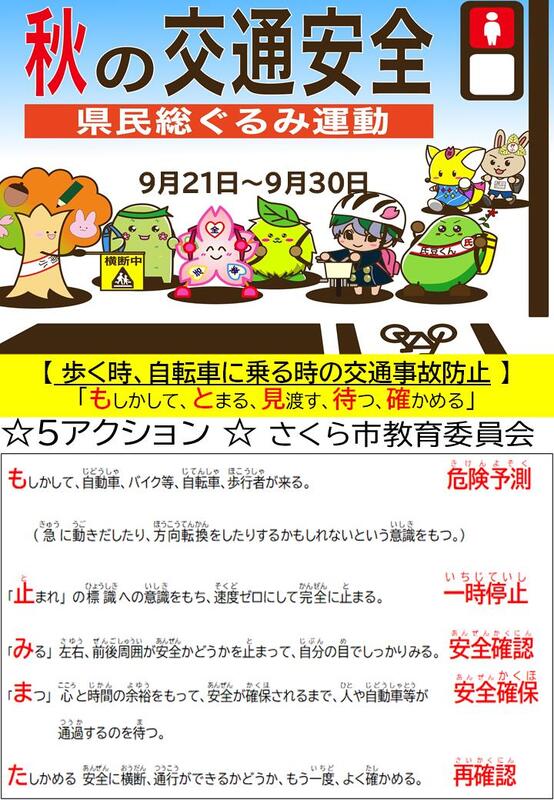

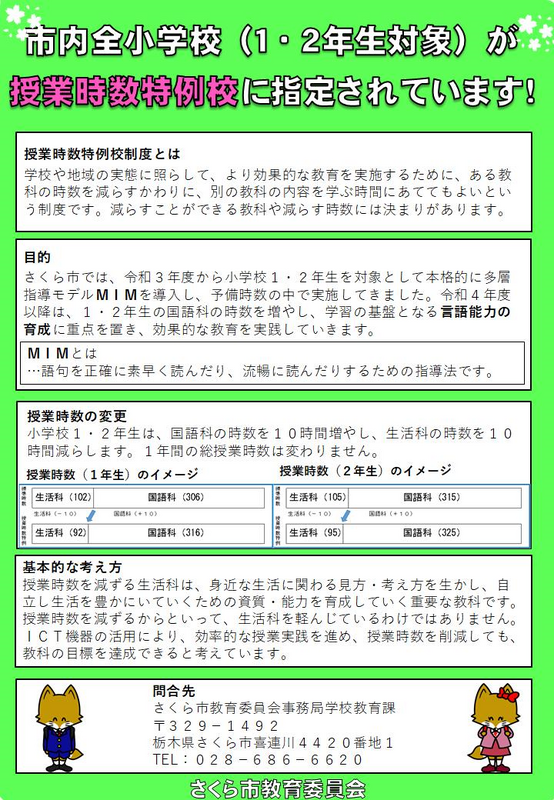

さくら市教育委員会からのお知らせ

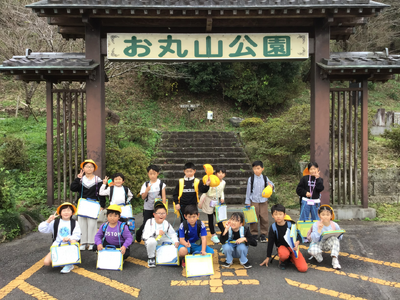

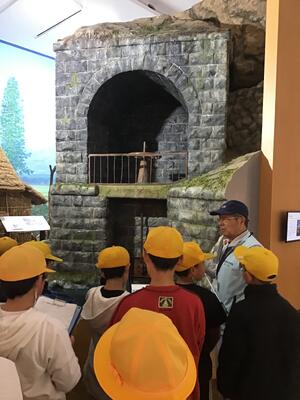

地域開発を見て体験して(4年那須疎水見学)

18日(火)、4年社会科「那須野が原の開拓」の学習で、4年児童が社会科見学で那須を訪れました。

那須野が原博物館では、 明治時代の開拓当時の暮らしの様子を中心とした展示などを見たり、当時の作業「水汲み・運び」や「モッコ担ぎ」の体験をしたりしました。

お昼はお弁当。おいしそうに食べています。保護者の皆様、ご準備ありがとうございました。

疎水公園では、那須疏水旧取水施設を見学しました。(クマ出没の危険性もあることから公園内には入らずバスのそばで遠くから見学しました)

※那須疏水は安積疏水、琵琶湖疏水と並ぶ日本三大疏水の一つ。那須疏水が那珂川から取水する施設が現在も残され、明治期有数の規模を誇る貴重な土木遺産として国の重要文化財に指定されています。(那須疎水公園HPから引用)

(2年前の写真から)道路を下ると公園があって、そこから見た取水施設の様子です。こんなふうに見えます。

この日は、天気も穏やかに晴れ、見学、体験にぴったりでした。子どもたちには、この校外学習で「見たこと」「聞いたこと」「体験したこと」を、教室での学びに生かしてほしいと思います。

環境を守る(5年総合的な学習の時間)

11月17日(月)、5年生が「総合的な学習の時間」に、地域の自然環境を保護することの大切さを学ぶ授業を行いました。

はじめに、以前にもお世話になった「うじいえ自然に親しむ会」の会長さんから教室で環境保全活動についてのお話をいただきました。鬼怒川のこと、そこに住む生き物のこと、環境を守る活動のことなど、スライドやビデオで学びました。

その後、バスで氏家大橋上流の鬼怒川河川敷に移動し、絶滅が危惧されているシルビアシジミ(蝶)やカワラノギクなどの動植物を守るため、外来植物のシナダレスズメガヤの抜き取り作業を行いました。

さくら市の鬼怒川河川敷で見られるシルビアシジミはシジミチョウいう小さなチョウの仲間でレッドデータブックに記載されている貴重なチョウです。そのシルビアシジミの幼虫は「ミヤコグサ」という特定の植物を食べますが、近年、外来植物の「シナダレスズメガヤ」が増えており、エサのミヤコグサの生息場所を脅かしています。また、河川敷には固有の、また絶滅危惧種に指定されている動植がいますが、その生育場所を奪ってしまうそうです。

「ミヤコグサ」小さくて思わず見過ごしてしまいそうです。

子どもたちは、さくら市指定の天然記念物のチョウ「シルビアシジミ」をはじめとする鬼怒川河川敷の生物の保全活動に加わり、地元の自然環境を守ることの大切さを感じていたようです。「うじいえ自然に親しむ会」の皆様、今後もよろしくお願いいたします。

昼休みの風景

11月は「教育相談週間」を設け、子どもたちと先生方がお話しする機会としています。子どもたちの思いや願いを聞きながら、子どもたちが安心して学校で学習・生活できるようにするために実施しています。教育相談は昼休みを中心に行います。先生とお話しする予定がない場合は、図書室で本を読んだり、外で遊んだりします。それぞれの昼休みの過ごし方が見られます。

校庭の木々の葉も色が変わり始め、秋が深まってきたことを感じます。ツバキの花もきれいに咲き始めました。

授業研究会

12日(水)の午後、さくら市内の小・中学校の先生方が来校し、授業研究会が行われました。

授業研究会は、先生方が授業を見て、その後、授業はどうだったかを話し合う、先生方の勉強会です。校内で行うことが多いですが、今回は、さくら市教育委員会の計画により、市内の小・中学校の先生方に参加いただき実施しました。

会場(授業)は4年生と5年生のクラス。それぞれのクラスにおよそ30人のお客さんが入りました。お客さんがたくさんいらっしゃる中で、子どもたちも先生も(?)緊張したと思いますが、とてもがんばっていました。

4年算数 垂直、平行と四角形

5年国語 固有種が教えてくれること 自然環境を守るために

先生方が授業を見合って授業について話し合う勉強会(授業研究会)は、外国では行われていないそうで、日本特有の勉強会だそうです。本校の職員のみならず参加された先生方にとって研修・勉強のよい機会となったことと思います。

授業後の研究会

今回は教育長さんと教育委員さんもお見えになり、授業の様子を参観いただきました。子どもたちが自分で考える、グループで話し合う、みんなに向けて発表するといった活動がよくできていてすばらしかったこと、先生方が子どもの意見を丁寧に引き出していることなど、お褒めの言葉を頂戴しました。子どもたちも先生もとても成長する機会となったと感じています。このような機会をいただいた市教育委員会に感謝申し上げます。

この時期の光景

業間、子どもたちが一斉に昇降口から出て、グランドを走り始めます。

来週20日の「校内持久走記録会」に向けて、本校では業間休みに練習をしています。3年生以下の学年は200mトラックを、4年生以上の学年は外周コース(300m)を走ります。自分のペースで、また自分の目標(〇周走る)に向けて子どもたちはがんばっています。

子どもだけでなく、先生方も走ってます。がんばってます!(先生は、児童の様子を見るために、内側を反対回りで走っています)

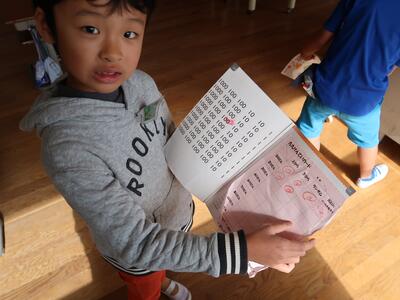

変わって…2年生教室を通りかかると、先生の前に子どもたちが集まっていました。

2年生は算数でかけ算を習い始め、かけ算九九の暗唱が始まりました。先生にその暗唱を聞いてもらい、すらすら言えたら「合格」となります。友だちと練習し合う子、ひたすら自己練習に励む子など練習はさまざま。暗唱後、「合格」をもらった子はとてもうれしそうです。こちらも自分のペースで、自分の目標に向けてがんばってほしいと思います。

持久走も、九九暗唱も、まさにこの時期の光景です。寒くなってきましたが、寒さを吹き飛ばして、頭も体も鍛えましょうね。

※私も、業間は子どもたちと走っています。目標は、1.5km。ゆっくり自分のペースでがんばります。

お弁当の日2

11月12日(水)は「お弁当の日」(2回目)でした。前回は「おにぎりの日」として実施しましたので、今回は今年度初めてのお弁当持参の日でした。(そういえば、5年生は、先週、社会科見学出発の関係で、すでに一度お弁当持ちで「早弁」しましたね)

お弁当は子どもたちにとって楽しみと見えて、どの教室もニコニコの笑顔でした。

お弁当あれこれ

※キャラクター弁当を奨励しているわけではありませんのでご了承ください。

ラーメン(担々麺とのこと)持参の子も。

保護者の皆様、ご協力ありがとうございました。次回のお弁当の日は12月17日(水)です。よろしくお願いいたします。

※「お弁当の日」について(さくら市教育委員会からのお知らせより抜粋)…保護者への感謝の気持ちや思いやりの気持ちを育むため、また、児童生徒が自分でお弁当を作ることにより、食に対する関心をもち「自分にもできた」という達成感を得ることを目標に、さくら市では平成20年度から実施しています。

校外学習の秋

先日、「立冬」を迎え、暦では冬に入りましたが、11月はまだまだ秋の感じです。先月末から、いろいろな学年が校外学習に出かけています。まさに「校外学習の秋」です。

10/30 1年生活科 あきをさがそう《ゆうゆうパーク》

10/31 2年生活科 みんなでつかうまちのしせつ《市図書館》

11/4 3年社会科 火事から人々をどう守るの《氏家消防署》

11/6 5年社会科 自動車工業のさかんな地域《自動車工場》

バスに乗って出かけ、実際に「見て」「聞いて」「体験」してきます。学習の秋も深まっているなと感じます。次はどこへ行くのかな?

※「匠」による1台だそうです。乗ってみたいですね~

さくら市教育委員会からのお知らせ

おもちゃパーティー(2年生生活科)

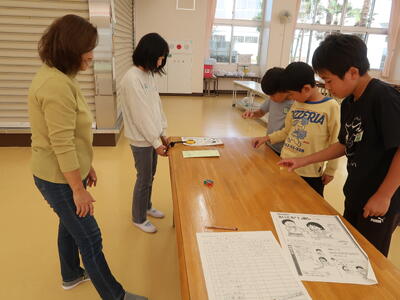

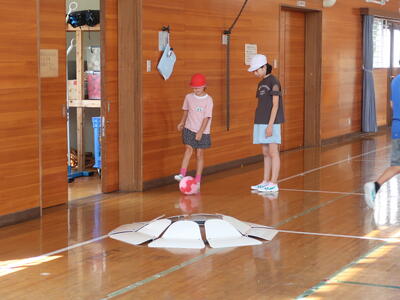

以前にホームページで紹介した2年生のおもちゃづくりですが、いろいろなおもちゃが完成し、1年生を招待して「おもちゃパーティー」が開かれました。

身近な材料で、動く仕組みを考えたり工夫したりして2年生が作ったおもちゃで1年生と一緒に遊びます。遊び方やルールを伝えながら、仲良く楽しく遊んだようです。

開会行事、閉会行事もしっかりと。相手意識をもってそれぞれの役割をしっかりと取り組みました。これも大切な体験・経験です。

2年生もすっかりお兄さん・お姉さんです。1年生に、分かるようにていねいにお話ししたり、一緒に遊んだりできましたね。1年生も楽しい時間を過ごせたと思います。おもちゃパーティー大成功です。

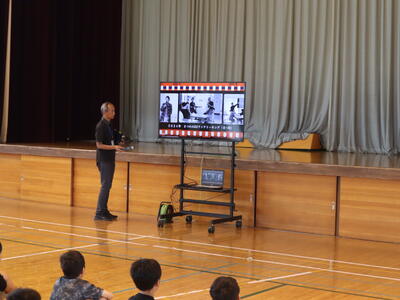

美しい音色と楽しいひととき(音楽鑑賞教室)

10日(月)、さくら市主催の芸術(音楽)鑑賞教室を開催しました。「プロの演奏家による音楽コンサート ギター&ヴァイオリン」と題して、子どもたちも先生方もギターとヴァイオリンが奏でる音色を楽しみました。

クラッシク名曲の他、アニメの曲など子どもたちに親しみのある音楽を演奏していただきました。また、座って聞くだけでなく、手や足を使って拍子を取るなど、「参加型」もあって、子どもたちも音楽を楽しんでいました。

音楽などの芸術は心と体を豊かにする「人生のスパイス」であると聞いたことがあります。日々忙しい中ですが、我々教員もすてきなスパイスをいただいた気がします。子どもたちも教員もすてきな時間を過ごすことができました。お二人の演奏家の方(今後のご活躍を期待しています)、関係者の方々、教育委員会のみなさまに感謝申し上げます。

第3回学校運営協議会&安全点検

11月6日(木)、先日のホームページで紹介した「まつチャレ(第2回)」を実施したあと、学校運営協議会(第3回)を開催しました。

まつチャレを振り返ったあと、学校から活動報告、前期の学校評価についての説明を行い、意見交換を行いました。

その後、校内の安全点検を行いました。昨今の教職員の不祥事案件を受け、今回、学校内の職員だけでなく学校外の方(協議会の方)に教室やトイレなどの点検をお願いしました。

その後、創立150周年記念行事に関する協議を実施。予定時間をオーバーするほどの「熟議」となりました。記念行事については大枠が決まり詳細を詰める段階となりました。今からちょっとワクワクしています。次回は、第3回まつチャレに合わせて実施する予定です。協議会の皆様、よろしくお願いいたします。

11月の読み聞かせ

11月の読み聞かせを6日(木)朝に行いました。

おはなしポピーのみなさん、読み聞かせボランティアのみなさんに、子どもたちをお話の世界に招き入れていただきました。

楽しい話、不思議な話、ちょっとこわい話など、読み聞かせのみなさんには、季節にあったものや子どもたちの興味関心を高めるものなどいろいろな本を用意くださっています。感謝申し上げます。そんないろいろなお話に子どもたちは目をキラキラと輝かせ、夢中になって本の世界に浸っていました。次回の読み聞かせも楽しみです。

学校運営協議会"ワクドキプロジェクト"「まつチャレ(第2回)」

学校を楽しく元気にする組織「学校運営協議会」で、今年度は押小がワクワクドキドキする学校となるための3つのプロジェクトを計画しています。名付けて「ワクドキプロジェクト」です。3つのプロジェクトがあるのですが、その第1弾「まつのみチャレンジランキング」略して「まつチャレ」、その2回目を6日の昼休みに実施しました。

「まつチャレ」は「チャレンジランキング」という簡単なルールで偶然性もあって楽しいゲームを行う企画です。今年度3回実施する予定で、1回目を9月に実施し、今回は2回目です。今回のチャレンジメニューは、前回と同じ「『の』の字探し」、「さいころ『1』出し」、そして3つの新しいメニュー「しりとり」、「わりばしダーツ」、「片足立ち1分」の、合計5つです。それぞれの種目を運営協議会の委員さんが分担し担当しました。さらに今回は6年生の運営スタッフボランティアが運営のお手伝いに入りました。

「『の』の字探し」…新聞の文章の中から、ひらがなの「の」の字をひたすら探します。ありそうななさそうな…

「さいころ『1』出し」…サイコロを振って制限時間内に何回「1」がでるかに挑戦です。偶然性もあっておもしろいです。

以下の3つは新メニュー

「しりとり」…1分間でどれだけしりとりできるかにチャレンジです。一人しりとりですが以外に難しいようです・・・集中が必要です。

「わりばしダーツ」…わりばしを落として下に置いたペットボトルに入れます。1分間で何本入るかにチャレンジ。落とす瞬間に指にひっかかって難しいようです。

「片足立ち1分」…片足で立って、目を閉じて1分立っていられるかにチャレンジです。クリア続出でビックリ。私は目を閉じた瞬間に倒れてしまいました。

※今回は、5年生が校外学習が入っている関係で参加できませんでした。次回を楽しみにしてください。

子どもたちも楽しそうでしたが、そのあとの運営協議会で、委員さん方から「子どもたちがマナーもルールもよく守って楽しくできてよかったです」「子どもたちが楽しそうにしているのを見ていると元気になりますね」「6年生の子どもたちが手伝ってくれてありがたかったです」という声をいただきました。実は、まつチャレを始める前に、協議会の方々で「わりばしダーツ」を校長室でやってみました。なかなか入らず大苦戦でしたが入ったときには大盛り上がり。大人も楽しむことは大切だなと感じました。

子どもたちにとっても地域の皆さん(運営協議会の皆さん)にとっても"ワクドキ"して楽しいひとときになったならうれしい限りです。次の「まつチャレ」(第3回)は1月の予定です。どんなチャレンジメニューかも楽しみにしていてくださいね。

※今回もきぬ川学院の職員のみなさんにもお手伝いいただきました。ありがとうございました。次回の「まつチャレ」でもお待ちしています!

うれしいはたらき

さきほど昨日の朝のあいさつ活動についてお知らせしたところですが、児童登校後、朝の活動の時間に入り、5年生が昇降口の掃除をし始めました。

事情を聞くと、「先月末から来週にかけて、お掃除の時間がなくなることが多くなるので、朝の時間などに高学年で掃除をしようということになった」とのこと。学校のために一生懸命働いてくれました。分担などをしながら5・6年生で学校をきれいにしてくれるとのことでとてもたのもしく、うれしく感じています。

高学年の子どもたちと先生方、清掃担当の先生に感謝です。ありがとう。

11月あいさつ巡回活動(市青少年センター活動)

11月5日(水)朝、11月のあいさつ巡回活動が実施されました。

今年度4回目のあいさつ運動で、市青少年センター、市教委、民生児童委員の皆さん、本校の学校運営協議会の皆さんにお越しいただき、本校の子どもたちのあいさつ向上にお力をいただきました。

次回は、来年1月14日(水)です。ちょっと前まであんなに暑かったのに、もう年末年始になるとは…次回のあいさつ活動の頃には寒さが厳しくなっていることでしょう。寒さを吹き飛ばすような元気なあいさつを期待しています。

研修風景(小教研家庭部会)

昨日は、地区内の先生方の一斉研修会でした。本校では、家庭部会(家庭科の先生方)の研修が行われ、地域のお茶の先生と社中の方々にお越しいただき、茶道体験教室を行いました。

家庭科では、家族の一員として、また生活をよりよいものにするために、お茶(煎茶)を入れる実習を行いますが、今回はそれをグレードアップさせて、「抹茶」(薄茶)を点てる茶道にトライする機会を設けました。茶道は、マナーや作法など、より豊かな(食)生活だけでなく、家族やお客さん等、相手を思いやる心を育むことにもつながります。また、日本の伝統文化を学ぶ機会にもなります。家庭科の時間の発展的内容として楽しみながら学んでいただきたいというコンセプトで行いました。

はじめにお手前の様子を参観。そのあとは、実際にいただく体験をしました。(お菓子を取り回す、お菓子をいただく、お茶をいただく体験です)

次に、自分で点てる体験を。実際に、お茶をすくって入れ、茶せんを振ってお茶を点てます。自分で点てたお茶はどうだったでしょうか。

約20名の先生方に参加いただき、楽しみながら学んでいただきました。最後には、「お茶は決して敷居が高いものではなく、ぜひこれを機にお茶の世界に興味をもってもらえたらうれしいです」という先生からのメッセージをいただきました。

「家庭科は、生活をよりよく変えていく教科」(家庭科の教科書の言葉から)です。今回の体験が、少しでも先生方の生活をよりよく変えていくきっかけになったらうれしく思います。

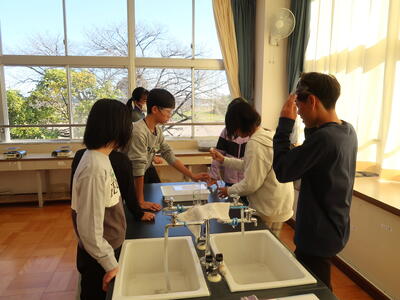

和食の基本にチャレンジ(5年家庭科・調理実習)

先日、5年生が家庭科でご飯と味噌汁の調理実習を行いました。和食の基本にチャレンジです。

お米をといで、水に浸し、スイッチオン。ガラス容器で中の様子を確かめながら火加減を調節します。

味噌汁は、具材が大根、油揚げ、ネギです。まず具材を切ります。包丁さばきに苦戦している子、器用にこなしている子など、さまざまです。だしは、煮干しから取ります。 だしが出たら具を入れ、火が通ったか確かめて、最後に味噌を入れます。味噌も、煮ている汁で溶かしてから入れて、溶きやすくしています。

さあ、完成です。「いただきます!」ご飯も味噌汁も自分たちで大満足だったようです。

これで、5年生はご飯も炊けますし、味噌汁も作ることができるようになりました。5年生の保護者の皆さま、ご家庭で、お子さんにご飯と味噌汁を作ってもらうのもよいかもしれませんね。

篤行善行少年表彰

先日は、本校が優良学校として表彰された記事を掲載したところですが、同日(10月30日)夕方、氏家公民館にて「篤行善行少年表彰式」が行われ、本校からは6年生1名の児童が表彰されました。おめでとうございます。

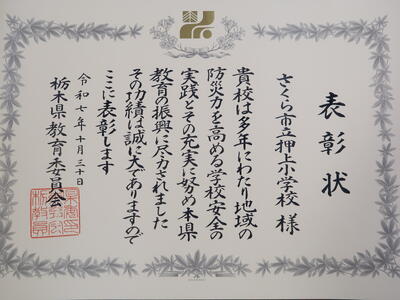

押上小学校が、今年度の「優良学校」に(県教育功労者・優良学校・優良団体表彰)

栃木県教育委員会では、毎年、本県の教育の振興に顕著な功績を挙げた個人、学校及び団体を表彰しています。今年度は、教育功労者43名、優良学校5校、優良団体1団体が選ばれ、このたび、本校がその中の「優良学校」として表彰されることになりました。先日、10月30日(木)に、県公館でその表彰式が開催され、学校を代表して校長が授賞式に出席し、表彰を受けてまいりました。

今回の受賞内容は「地域の防災力を高める学校安全」で、これまでの教育委員会の支援・助言、また地元消防団やまつのみパトロール隊、学校支援ボランティアなど地域の皆様、保護者の皆様の多大なご協力をいただきながら安全教育を展開してきたことによるものと思っています。また、2年前に本校が防災教育の研究校として実践したことをきっかけに、市内の学校に防災教育が広がっていることも評価いただいたのではないかと考えています。

このたびの表彰につきまして、改めて関係機関、関係者の皆様に感謝申し上げます。今後も、地域とともにある学校として、防災教育、安全教育を推進し、「だれもが安心して力を出し、みんなが幸せを感じる学校」となるよう努めていきたいと強く感じています。

おにぎりの日

10月31日(金)は「おにぎりの日」でした。

おうちからおにぎりを持ってきてもらい、給食(おかず、牛乳、デザート)でいただきます。ランチルームを回ると、子どもたちがうれしそうにおにぎりをほおばっていました。

ご家庭でのご協力、ありがとうございました。食育を兼ねての「おにぎりの日」、そしてこれからの「お弁当の日」。お子さんと一緒に材料を買ったり、作ったりするのもいいですね。ご協力を引き続きよろしくお願いします。

※ちなみに下は「my おにぎり」…具は「梅わかめ」でした。海苔をあらかじめ巻いておく「しっとり系」です。

花育活動2025

30日(木)、さくら市(都市整備課)ならびに地域の花苗生産者さんにご協力をいただき、「花育活動」を実施しました。

この「花育活動」は生産者の方から、花の育て方や植え方、管理の仕方などを教えていただき、学校花壇に花苗を植える緑化活動です。

低学年の子に優しく手伝う姿も見られます。小さな学校のよさ、縦割り班活動のよさを感じます。

さくら市と生産者さんからはたくさんの花苗を提供いただきました。花と緑でうるおいある環境ができたことにあらためて感謝申し上げます。

校内持久走記録会に向けて

来月11月20日(木)、校内の持久走記録会を予定しています。休み時間、記録会に向けて練習する子どもたちの姿が見られ始めました。

1日1日、1周1周の積み重ねが大切です。本番までどれだけ練習にチャレンジできるかも重要です。どれだけ練習したか・走ったかがきっと自信にもつながり自分の記録にもつながると思います。ぜひ、ご家庭でもお子さんを励まして、当日を迎えるようにお願いできればと思います。

※私も業間休みでは子どもたちを励ましつつ、一緒に走っています。スピードは歩いているぐらいですががんばります(*^_^*)

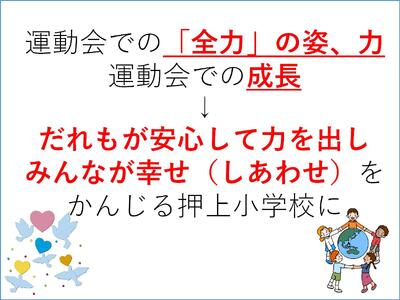

子どもたちに期待して(10月朝会・校長講話)

10月29日(水)朝の活動は朝会でした。

校長講話で、先週末の運動会を振り返りました。スローガンのとおり、みんなが「全力」で「チャレンジ」したこと、すてきな運動会になったこと、そして、みんなにはだれにも全力でチャレンジできる力があることを伝え、2学期もがんばってほしいとお話ししました。特に、6年生には卒業まで5ヶ月を切っているので、ぜひこれからもみんなの力を出して押上小学校を引っ張ってほしいと期待を込めてお話ししました。(子どもたちの真剣に話を聴く姿勢・態度もすばらしかったです。)

運動会を通して「みんなが成長を感じる運動会」になったこと、そして「みんなが幸せを感じる学校」にまた一歩近づいていることを子どもたちと共有できることに、私自身幸せを感じています。

学習モードにスイッチオン

運動会が終わり、今週は火曜日からのスタートとなりました。子どもたちは(先生方も)、土曜日の運動会から、日・月の休日で気持ちは切り替わり、すっかり「運動会モード」から「学習モード」にスイッチオンとなっています。休み明けの28日(火)の様子です。

朝晩は特に寒くなってきましたが、11月にかけてのこの時期は学習にも運動にもいい季節です。11月は、校外学習や行事も多く、先生方の授業研究会も控えています。子どもたちも我々教員も、頭と体を動かして、学びがさらに深まることを期待しています。

「心をひとつに! あきらめないで 全力チャレンジ!」(運動会2025)

10月25日(土)、本校の運動会を、多くのご来賓と保護者・地域の皆様に来校いただき開催することができました。大変お世話になりました。

入場行進・開会式

1 ラジオ体操

2 1・2年徒競走「ラン!ラン!おしピョン」

3 3・4年団体「動くかごに入れろ!おしピョン玉入れ」

4 5・6年障害走「助けてね!オトナおしピョン」(ご協力いただいた保護者や地域の皆さま、ありがとうございました。盛り上がりました!)

5 1・2年団体「じんちをまもるピョン」

6 3・4年障害走「おしピョンチョイス」

7 5・6年団体「竹取おしピョン」

部活動紹介(金管、野球、バスケ)

※バスケットボール部は現在休部中ですが、部員から「みんなにあいさつしたい!」ということでメッセージを発表しました。(これもすてきな「チャレンジ」です)

8 1・2年表現「おしピョンサンバⅡ」 (市制20周年を記念して、20年前にはやった「マツケンサンバⅡ」を踊りました)

9 3・4年表現「ドリームランドおしピョン」

10 5・6年表現「おしピョンソーラン2025」

11 全校玉入れ「スローイングおしピョン」

12 1・2・3年リレー「おしピョンリレー」

13 4・5・6年リレー「ウルトラおしピョンリレー」

閉会式

どきどきの得点発表は・・・

「赤295点、白319点、よって白の勝ち!」でした。赤も白も本当によくがんばりました。

PTA会長さんのあいさつでは、今年もみんなで「いいね!」(親指を立てるポーズ)でしめくくっていただきました。

最後は校歌をみんなで歌いました。元気いっぱいの歌声が響きました。

係の子どもたちや応援の様子もすてきでした。一人一人が全力で取り組みました。

今年の運動会のスローガンは「心をひとつに! あきらめないで 全力チャレンジ!」。そのスローガンのとおり、児童は「全力」で「チャレンジ」しました。4月から子どもたちに伝えてきた「チャレンジすることで人は必ず成長する(チェンジする)」。きっと児童はそれぞれの「成長」を感じる運動会に、そして、みんなが「幸せ」を感じる運動会になったと思っています。改めて、ご来校いただいた全ての皆様に感謝申し上げますとともに、すばらしい運動会を作り上げた全ての子どもたち、本校職員に感謝しています。「全力チャレンジ」のすばらしい運動会を本当にありがとう。

令和7年度運動会が無事終了しました

令和7年度運動会が本日10月25日(土)予定通り実施し、無事終了いたしました。

途中、小雨模様となりましたが、最後は雨も止み、今年度の運動会をしめくくることができました。保護者の皆様、地域の皆様からの大きな・あたたかな声援と拍手、本当にありがとうございました。

※後日、運動会の様子を掲載する予定です。

令和7年度押上小学校運動会を実施します

本日10/25(土)、令和7年度押上小学校運動会を予定通り実施いたします。保護者の皆様、地域の皆様、ぜひ子どもたちへのあたたかな声援と拍手をお願いいたします。

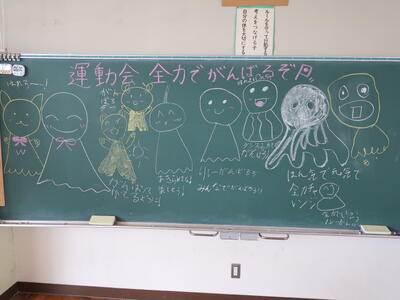

「全力チャレンジ!」先生から、子どもたちから、熱いメッセージです。

運動会の準備完了

運動会を明日に控え、本日午後、運動会の準備を5・6年生児童と教職員とで行いました。

集合し、担当を確認した後、準備開始。自分からどんどん仕事を見つけて準備します。さすが高学年、たのもしいです。

また、この日は地域の桜守の会の方がお見えになり、校舎周辺の清掃をしてくださいました。運動会に対する地域の皆様のご協力に感謝です。

運動会の準備完了です。いよいよ明日、令和7年度運動会です。スローガンにあるとおり、「全力チャレンジ」の運動会となることを願っています。

運動会が近づいているところですが

週末はいよいよ運動会。練習も進み、子どもたちも先生も運動会モードになっていますが、日々の授業も進んでいます。

運動会スローガンに「あきらめないで全力チャレンジ!」という言葉があります。まさに、勉強でも同じこと。あきらめない、全力で学ぶ、新しいことにチャレンジして成長する。日々の授業でも「あきらめないで全力チャレンジ」が大切です。

学校周辺の環境整備

先日、地域の方から「運動会が近いので、学校周辺の環境を整備しますね」というありがたいお話をいただきました。

当日(22日)、地域の生活環境の維持・向上、住民の活性化などの活動をしている団体の方々が集まり、周辺の道路の草刈りやごみ拾いなどを行っていただきました。お話を伺うと、「子どもたちにはいい環境で運動会を迎えさせたいからね」とのこと。本当にありがたく、うれしい気持ちでいっぱいになりました。団体の皆様には子どもたちのため、学校のためにお力をただき感謝申し上げます。

学校区には、このような環境保全・地域活性の団体が複数あって、学校の活動や育成活動などに協力をいただいています。地域によって学校が支えられ、まさに「地域とともにある学校」だなと感じています。関係機関のみなさまには本当に感謝です。

運動会全体練習(ミニ予行)

先日の運動会全体練習の記事で「かつて半日ぐらいかけて行っていた『予行練習』は行っていません」とお伝えしましたが、昨年度の先生方の反省から、係の動きなどを練習時に確認したいということで、今年度、前半の個人・団体種目の出入りと一部試技を行うことにしました。半日はかけずにおよそ1時間ちょっとの「ミニ予行」で、7種目の出入りなどをやってみました。

かわいいダンス(&陣取り種目)がある一方、高学年では激しい竹取合戦も。

係児童の動きや判定、出発・合図、動線などを確認できました。当日、子どもたちも担当の先生方も困らないよう、一度やってみてよかったようです。安心して当日を迎えられそうですね。

運動会全体練習

先週から運動会の全体練習が始まりました。

かつては「予行」といって、半日ぐらいかけて本番のように実際に演技・競技をして、演技・競技の指導や並び方の確認、係の分担や動きの確認などを行っていました。今は、そのような予行は実施せず、全体で関わるものを全学年で全体練習として1時間程度の練習を2~3回行います。全体練習初回のこの日は、ラジオ体操、全校まり入れ、閉会式を行いました。

昨日の全体練習では1~3年(下学年)と4~6年(上学年)に分かれてリレーなどの練習を行いました。下学年の様子を見てみると、下学年では一番上の3年生が、リーダーとして下級生をしっかりリードしていました。応援も声が出ていて元気いっぱいです。

運動会まであと少し。学年での練習、そして全体練習を重ねながら本番を迎えます。子どもたちもきっと楽しみにしていることでしょう。

運動会係打合せ

運動会は今週末。いよいよ運動会が迫ってきました。運動会に向けて、先週末に係打合せをおこないました。

放送、出発合図、審判、準備など、重要な係を子どもたちと先生とで担います。係ごとに集まって、打合せをしました。開会式・閉会式での役割も含め、5年生と6年生が役割を分担して全員が何かしらの役割があります。自分自身が出場する種目もあると考えると、高学年は席に座っている暇がないくらいかと思います。

とても大切な役目を担う子どもたち。スローガン「心をひとつに! あきらめないで 全力チャレンジ!」の運動会となるよう、当日も「全力チャレンジ」で、ぜひ係の仕事にもがんばってほしいと願っています。

読書の秋

2学期も始まり、秋も深まってきました。今回の「秋」は「読書の秋」です。

先日の図書館の様子です。思い思いに興味のある本を探して、手に取って、読みます。心の栄養の時間です。

また、先週9日には読み聞かせがありました。

今回は3・4年生は合同で読み聞かせを行っていただきました。どの学年も子どもたちが目を輝かせて聞き入っていました。

私も先日、近所の図書館から本を借りて読んでいます。ご家庭でも親子読書など、楽しんでみてはいかがでしょうか。

令和7年度2学期がスタート(2学期始業式)

本日16日(木)、令和7年度の2学期がスタートしました。

朝の時間に、始業式を行いました。式では、校長の話で、終業式でも話した「リセットとチャレンジの2学期」にすることを伝え、「本気」という詩を紹介し、「この2学期、本気で、いろいろなことにチャレンジして、チェンジ(成長)してほしい」とお話ししました。

「本気」 後藤静香

本気ですれば たいていな事ができる

本気ですれば なんでも面白い

本気でしていると だれかが助けてくれる

人間を幸福にするために

本気で働いているものは

みんな幸福で

みんな偉い

また、新たに本校に着任されたお二人の先生方を子どもたちに紹介しました。

2学期は、このあと控えている運動会を始め、大きな行事や活動が目白押しです。一つ一つの活動の意味を把握し、ねらいをしっかりもって、子どもたちと歩んでいきたいと思います。保護者・地域の皆様、引き続きご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

令和7年度1学期終業式

本日10日の4校時に、1学期終業式を行いました。

式では、校長の話、そして各学年の代表児童が1学期を振り返っての作文発表を行いました。どの児童も、1学期をしっかり振り返り、がんばったことがよく伝わる内容でした。また、6年生代表児童が、低学年のサポートをする姿も見られ、とても心温まる一時でもありました。

先月の芸術祭に出場した金管部の表彰もおこないました。

午後は、教室で担任から1学期のあゆみを子どもたちに渡しました。一人一人、あゆみを渡しながら先生からもメッセージを伝えます。1年生にとっては、小学校入学後初めてのあゆみです。ちょっとうれしそうでもあり、ドキドキでもあったようです。

今日をもって、無事、1学期を終えることができました。大きな事件や事故なく今日を迎えられたことに安堵するとともに、保護者の皆様や地域の皆様のご協力あってのことと思っています。感謝申し上げます。

明日から5日間の秋休みです。秋休み後16日(木)にまた元気に会いましょう。

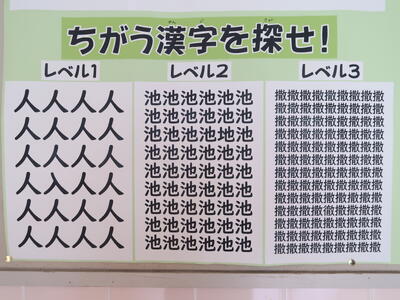

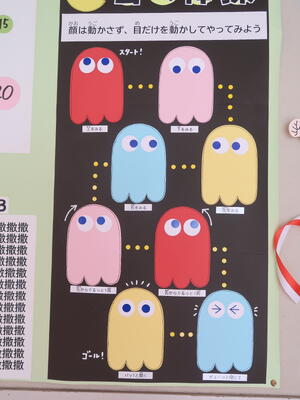

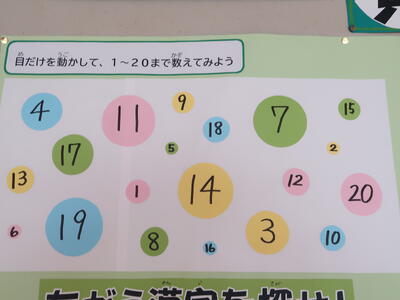

今日は10月10日「目の愛護デー」

今日、10月10日は終業式ですが、「目の愛護デー」です。

今月、保健室前には「目」に関する手作り資料が掲示されています。私も思わず足を止め、目の体操やゲームを楽しんでしまいました。ためになる、そして興味を高める資料を作っている養護教諭の先生に感謝です。

児童に限らず、保護者の皆さんも目を大切に、いたわりながら、感謝しながらお過ごしいただき、2学期からもよろしくお願いします。

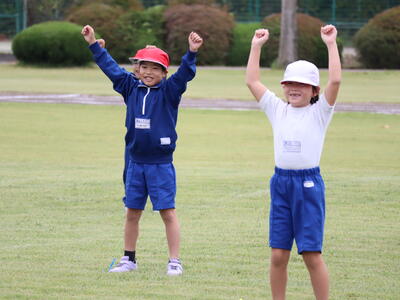

スポーツの秋 1・2年生きぬ川学院運動会参加

秋には「スポーツの秋」も。今日の午前、きぬ川学院の運動会に招待を受けた1・2年生がダンスを披露しました。

本校の運動会を前に、一足早くダンスを披露です。これまで、少しずつ練習を積み重ねてきました。今日は、押小運動会本番に向けての「プレ」ダンスです。

動きを思い出しながら…最初は少し不安そうな子もいましたが、そのうち、たくさん笑顔も見られ、楽しそうに踊っているのがとてもよかったです。

台風22号の影響で、風が強く肌寒い日でしたが、子どもたちはなんのその。強風も吹き飛ばすくらいに元気に踊りました。(踊る曲目は、「市制20年」を記念して、さくら市が誕生した20年前(!)に大ヒットした、とてものりのりのダンスです。ヒントは「オーレ-、オーレ-、(ジャカジャカジャン)、マツ〇〇サンバー」)

ダンスを終えると会場の皆さんからたくさんの拍手をいただきました。子どもたちも大満足の様子。すてきな機会をいただきました。きぬ川学院関係の皆様に感謝申し上げます。

芸術の秋3 3年書写「点・はね」

今回は「芸術の秋」(書・書道)ということで、3年生の書写の様子です。昨日(7日)、地域の書家の先生による6回目の書写指導を行っていただきました。

今回は「点」と「はね」を学びました。点は筆を運ぶ向きが結構難しく、角度が重要です。また、「はね」は、筆を止めたあと穂先の向きを真上に向け、ゆっくりと左方向にはねるところがとても難しいです。

ポイントの練習のあと、「点」と「はね」が入った「小」の字を書きます。先生からのアドバイスをいただき、ぐんぐんと上達します。

たった三画の「小」の字ですが、点とはね、そして、左右のバランスも難しい漢字です。画数が少なく単純な漢字ほど、書道では意外に難しい。でも先生のアドバイスでそれぞれの力作「小」が完成しました。次回は「曲がり」を習います。

学びの秋(朝学の様子)

爽やかな気候で、朝から学習も進みます。朝学の様子です。

本校では、登校後15分間、朝の活動の時間を設定しています。曜日によって「読書タイム」や「学習タイム」、また特設で「スポーツタイム」「読み聞かせ」「登校班会議」「朝会」などを行っています。「学習タイム」は火・金に行っていて、クラスによって、補充問題に取り組んだり、タブレット端末でドリルなどの問題を解いたり、テストやプリントの確認したりしています。また、分からないところなどは先生にたずねたりもできる時間にもなっています。

「学びの秋」、どんどん深まるといいですね。

そういえば…6日(月)は「十五夜」でした。帰宅途中、「ぼうじぼ」を楽しんでいる子どもたちを見かけました。このように、地域の伝統行事が保護者や地域の皆さんのご協力で続いていることは本当にうれしいことです。

また、「中秋の名月」でもありました。ふと見上げてみたら、雲の合間からお月さんの姿が。とても幻想的でした。

芸術の秋2 1・2年生図画工作

10月に入っても暑さを感じる日々が続いていますが、湿度は低くからっとした暑さで暑さの質が秋らしさを感じます。

さて、秋と言えば…「芸術の秋」(美術・図画工作)ということで今回は1・2年生の図画工作の様子です。

1年生「ぺったんころころ」

型紙の上から絵の具を塗って型抜き遊びをしたり、持ち寄った物を使ってスタンプ遊びをしたりして色遊びを楽しみます。さまざまな色や形が画用紙の上にあらわれて、とても楽しそうです。

2年生「音作りフレンズ」

輪ゴムを弦に見立てた楽器をつくったり、段々が付いた紙を棒でこすって音を出す楽器をつくったりします。どんな音が出るものをつくろうかなと、試行錯誤しながら、自分だけの「マイ楽器」づくりです。作り方は友だち同士で教え合いをします。とても微笑ましい光景でもあります。

そういえば、先日、3年生の教室に向かっていて、手前の2年生教室の廊下にさしかかったとき、なんとなく誰かの「視線」を感じました。「ドキッ」として2年教室を見てみたら、そこに、以前に子どもたちが図工「くしゃくしゃぎゅっ」で制作したかわいいお友だち(作品)が、こちらを見ていたのでした。一つ一つ眺めてみると、ユニークな姿形、でも「目力」があってほほえましくもありました。

実りの秋 稲刈り(5年生)

まさに「実りの秋」。 5月の田植えで、5年生が植えた稲苗がぐんぐん育ち、稲刈りを迎えました。稲穂が頭を垂れています。

田んぼをお借りして子どもたちの代わりに稲のお世話をしてくれていた土屋さんと話し合い、10月3日(金)、カラッとした爽やかな秋空の下、稲刈りを行いました。

土屋さんには、今年度も田植え、稲刈りとお世話になりました。「いろいろな体験が子どもたちには大切で、体験からいろいろなことを感じ学ぶ」「少しでもお米作りや農家の仕事に興味をもってほしい」「農家になるぞという子がでてくれたらうれしい」とお話ししてくれました。子どもたちのために毎年、毎回、本当にありがとうございます。感謝申し上げます。

また、土屋さんからは今年も全校児童一人一人にお米(もち米「きぬはなもち」)をいただきました(先週末児童に配布しました)。感謝申し上げます。ぜひご家庭でご賞味ください。

※もち米レシピとしては、お餅や炊き込みご飯、赤飯、おはぎなどがありますが、そのまま炊いだけでもおいしくいただけます。もちもちした食感が個人的に大好きです。

秋晴れの下で

昨日は晴れてやや暑い日でしたが、湿度が低くとても爽やかな一日でした。

昼休みの様子です。爽やかな秋晴れの下、子どもたちは校庭で思い思いに楽しそうに過ごしていました。(よく見ると、雲の様子はまだ夏を感じさせる感じでした。)

朝晩はとても涼しくなりました。一日の寒暖差が大きく、体調を崩しやすい時期のようです。秋休みも控えていますので体調管理には十分注意してください。

R7運動会スローガン決定

先日、昇降口に運動会スローガンが貼り出されました。

また、昇降口に貼り出されたその日、給食の時間に代表委員児童からスローガンについて発表がありました。

今年度のスローガンは「心をひとつに あきらめないで 全力チャレンジ」です。各学級でどんなスローガンがよいか話し合い、出されたキーワードをもとに、児童会(代表委員会)で決めました。「みんなで協力すること」「あきらめないこと」そして「全力でチャレンジすること」という3つの大切な目標が入っています。年度始めに子どもたちにお話しした「3C」の一つ「Challenge」(チャレンジ)が入っていてとてもうれしく思います。きっと、子どもたちは自分の力を出し切ってチャレンジして、成長(チェンジ)するものと信じています。

そして、6年生による開会式の練習も始まりました。入場から開会式の流れ、出発合図、出入り(動線)など少しずつ確認しながら取り組んでいます。ここでも、協力、そして自分の役割にチャレンジです。

運動会は約3週間後の10月25日(土)です。待ち遠しいです。

※スローガンを見た2年生のある子から「校長先生、『全力』は昨年と同じですね。」と話しかけられました。「昨年のスローガン覚えてるの?」とたずねると「うん、昨年は『みんなで輝く全力押小オリンピック』だったと思う。」と即答。子どもの力(記憶する力)ってすごいな…と感心してしまいました。

生き物も喜ぶ秋

それから今日の休み時間、「校長先生、虫の鳴き声が聞こえてきます。どこにいるのかな。」と花壇のところで声をかけられました。一緒に耳を澄ませていると「リーンリーン」と虫の声が。姿は見えませんが、きれいな鳴き声です。

この子の指先にはトンボがとまりました。頭の上にも。

暑さも落ち着いてきて、いろいろな生き物も活動的になってきたのかもしれません。自然環境に恵まれていることを実感するとともに、「生き物も喜ぶ秋」を感じる一コマでした。

食欲の秋

昨日から10月に入りました。4月から早6ヶ月。残り半分となりました。昨日は雨という天気ということもあり、一気に秋が来たかのような少し寒いくらいの日でした。

暑かった夏も過ぎたようで、とても過ごしやすい秋。過ごしやすくなると食欲もわいてきます。先日は「芸術(音楽)の秋」の記事を掲載しましたが、今回は「"食欲の秋" in ランチルーム」です。

センター給食が始まって1ヶ月。昨日は「市制20周年記念メニュー」で、さくら市産の牛肉やもち麦、もやしやキュウリなどを使った献立でした。この日は野菜いっぱいのポトフや肉団子、サラダ。栄養のバランスや健康を考えた味付け、そして全体の味付けのよさなど、本当に「おいしい 楽しい まちどおしい」給食です。そして、なんと言っても子どもたちの給食をおいしそうに食べる姿は見ていて幸せを感じます。

おかわりや残っているものを希望するじゃんけんも活気を帯びています。こんな様子は子どもらしくて好きです。残っているものはなく、きれいに分けられました。食欲旺盛。気持ちいいです。

食欲の秋は始まったばかりです。ご家庭でもぜひお子さんと一緒に「食欲の秋」を楽しんでいただければと思います。

さくら市教育委員会からのお知らせ

就学時健康診断

今日の午後、市教委による就学時健康診断が行われました。来年度入学予定のお子さんと保護者のみなさんがお越しになり、お子さんの健康診断と保護者の皆さんには親子応援講座としてお子さんとの接し方のヒントなどの講話がありました。足元の悪い中、お越しいただき感謝申し上げます。保護者の皆さん、お世話になりました。

本校に入学されるお子さんについては、来年1月20日に「入学説明会」を実施する予定です。近くなりましたらお便りをお出ししますのでご確認の上、ご参加ください(お子さんは参加しません。保護者のみの参加です。)。

芸術の秋

10月に入りました。今日は朝から少し涼しいですが、天気予報では、今後もまだ夏の暑さの名残を感じることもあるそうです。でも、秋は確実に進んでいます。秋と言えば「芸術の秋」。芸術(音楽)の秋を感じる子どもたちの活動です。

その1

1年生の教室から鍵盤ハーモニカの音が聞こえてきました。

そしていよいよ吹いてみます。いろいろな音が教室中に響き渡ります。子どもたちを見ているとなんとも楽しそうです。楽器演奏の入口だなと感じます。

その2

先週26日(金)、地区の芸術祭があり、合唱・合奏の一般の部に本校の金管部が出場しました。

出発前の準備と音出し(音楽室)

本番の演奏では2曲を披露。とても安心して聞き入ってしまいました。ところどころソロ演奏も入ります(堂々と演奏していてすばらしかったです)。美しいハーモニーが奏でられ、みんなの心が一つになっていることがよく分かるすてきな演奏でした。はじめの記事の1年生の鍵盤ハーモニカから始まって、このような金管楽器の演奏もできるようになるんですね。子どもの可能性ってすばらしいなとあらためて感じます。

終わったあとはみんなで振り返り。ご指導いただいた先生からはお褒めの言葉をいただきました。

すてきなひとときを子どもたちからいただきました。ありがとう。(保護者の皆様には、これまでの準備や当日の運搬、会場準備等、たいへんお世話になりました。)

さくら市誕生(市制)20周年記念行事「全校フットゴルフ大会」

さくら市誕生(市制)20周年記念行事「全校フットゴルフ大会」

9月29日(月)、市制20周年を記念して、市内ゴルフ場を会場に「全校フットゴルフ大会」を行いました。

先週から天気が少し心配でしたが、週末あたりから予報が好転し、この日は暑いくらいの青空の下、フットゴルフを楽しみました。

開会行事のあと、さっそくプレイ開始。多くの子どもたちにとってゴルフ場ははじめてではなかったかと思います。芝生と木々の緑と遠くに見える山々の青のコントラストも美しいすてきな環境のもと、ゴールをねらってがんばりました。今回はまつのみ班のなかで2人一組になって交互にボールを蹴ってゴールを目指すというルールにしました。子どもたちのボールを蹴る機会を多くしたいという職員のアイデアです。基本、上級生と下級生のペアでしたので、上級生は声をかけながら、下級生は一生懸命ボールを追いながらプレイしました。

この日は、ゴルフ場、市役所、フットゴルフ協会から多くの方にお越しいただき、運営の協力そして子どもたちにあたたかな声かけをたくさんいただきました。ありがとうございました。また、子どもたちの様子を見て「ペアになって高学年が小さい子をリードしていいですね」「学校で練習してきているおかげで、とてもスムーズに流れていてよかったですね」「さくら市推しのフットゴルフをこうやってみんなで体験してもらえてとてもうれしいです」などお褒めの言葉、感謝の言葉をいただきました。

また、学校運営協議会委員の皆さんも参加し、子どもたちと一緒にフットゴルフを楽しみました。なかなかボールがゴールにおさまらず苦戦!なんてシーンもあって委員さんも子どもたちも盛り上がりました。(委員さんは「押上小学校をワクワクドキドキする学校に」という「ワクドキプロジェクト」の活動として参加しました。)

さくら市で推進しているフットゴルフ。ゴルフ場のすばらしい環境の中、子どもたち全員で「さくら市推し」のフットゴルフを楽しめることはとても幸せなことだなと実感しました。このようなすばらしい体験・大会開催にご協力とご尽力をいただいた、ゴルフ場関係の皆様、さくら市ならびにさくら市教育委員会の皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。

むすびに、あらためて「祝!さくら市誕生(市制)20周年」Happy 20th Anniversary!

2年生おもちゃづくり(生活科)

「校長先生?これ、何だと思いますか?」

2年生教室で何か楽しいものをつくっているようです。教室に入るとある子からたずねられました。

この子が作っているのは迷路ゲームなんだそうです。磁石を使って楽しいゲームになりそうです。

子どもたちから話を聞くと、今度、1年生を招待しておもちゃで遊ぶそうです。子どもたちは夢中になっていろいろなおもちゃを作っていました。

「1年生が楽しめるようにするには…」など、相手意識をもっておもちゃを作ったり遊ぶルールを考えたりしていました。「校長先生も来てください。」お誘いを受けたので、私も楽しみにしています。

さくら市教育委員会からのお知らせ

学期末まで約2週間

1学期も早いものであと2週間で終わります(1学期終業式は10月10日(金)です)。大きな学校行事などがなかったこの日(25日)は、各学級、落ち着いて授業が進められていました。夢中になって課題に取り組んだり、ペアになって話し合ったり、教え合ったり。こんな様子を見ていると、あらためて、「学校は勉強するところ、いろいろなことを学ぶところ、友だちと楽しい時間を過ごすところ」と感じます。

1年 国語「うみのかくれんぼ」 説明文をよく読んで書かれていることを読み取ります。

2年 国語「かたかなのひろば」 かたかな(カタカナ)を使って挿絵の様子から文を作ります。

3年 国語「ちいちゃんのかげおくり」 この日は学力向上リーダーの先生がお越しになり一緒に授業を見てくださいました。

4年 国語「ごんぎつね」 長いお話ですが子どもたちはとても真剣に読んでいます。

5年 算数「公約数・公倍数」 なかなか手強い「公約数」の問題に挑んでいます。

6年 図工「くるくるクランク」 ハンドルを回すといろいろな動きが楽しいです。テーマもユニーク。おもわずハンドルを回したくなります。

部活動報告

本校HPのメニュー欄に、『体育文化後援会(野球・バスケ・金管)』があります。金管部の活動報告を載せましたので、ぜひご覧ください。

9月朝会(校長講話)

24日(水)朝、体育館で朝会(校長講話)を行いました。

子どもたちへの講話は始業式、6月朝会、夏休み前集会に引き続き4回目です。今回は、2つのことをお話ししました。

一つ目は1学期末が近づいていることから、1学期の子どもたちの学習・生活の様子を振り返り、1学期の残りも引き続きがんばってほしいことを伝えました。

二つ目は、運動会も近いことから、運動会に対する私からの願いと思いを伝えました。

年度始めに子どもたちに伝えた「3つのC」について再度お話しし、「運動会はみんなが成長(チェンジ)できる大きなチャンス。ぜひ、めあて・目標をたてて、チャレンジしてほしい。」と伝えました。全力でチャレンジし、子どもたちにとって成長を実感できる運動会にしてほしいと願っています。

卒業に向けて(卒業アルバム撮影開始)

6年生の卒業アルバムの撮影が始まりました。

卒業までまだまだと思っていましたが、卒業アルバムの撮影が始まり、3月まであと半年か…という驚きとさびしさを感じます。この日は、校長室で6年生児童の個人写真、また学校のいろいろなところで集合写真やクラブ活動写真を撮影しました。

待っている児童もやや緊張気味。しっかり鏡を見ながらヘアスタイルを整えている子も。

クラス集合写真は正門前で。

撮影する方の、的確でリラックスできるアドバイスでよい写真が撮れました。

この卒業アルバムの写真撮影や製作が始まると、あっという間に3月になり、卒業を迎えるという印象があります。あと半年の小学校生活、6年生にとって充実したものとなることを願っています。

ねらいをさだめて(フットゴルフ練習)

先日のホームページで、今月29日に「市制20周年記念行事 全校フットゴルフ大会」を行うことをお知らせしました。現在、まつのみ班ごとに、日替わりで昼休みに練習会を行っています。

ねらいをさだめて「えいっ!」。基本的には上学年と下学年でペアになって、交替交替でボールを蹴ってゴールをねらいます。

大会当日まで1週間。暑さもおさまって、フットゴルフを楽しむのによい気候になってきました。お天気を願って当日を楽しみにしています。

ALTの先生に質問!(3年外国語活動)

3年生は外国語(英語)とふれあう時間「外国語活動」は週1時間。担任の先生と英語活動支援員の先生と一緒に英語をつかってさまざまな活動をしています。先日、外国語活動の時間、3年教室を訪れると、子どもたちがタブレット端末に向かってしゃべっていました。

この時間は、"What 〇〇 do you like?"というフレーズを使う学習で、ALTの先生に質問をする活動でした。タブレットで動画を撮ってALTの先生に見てもらうそうです。ALTの先生は週に一度来校しますが3年生の子どもたちの授業は担当していません。ですので、どんなものが好きなんだろうと想像もふくらみます。「What sports do you like?」「What game do you like?」など、みんなそれぞれたずねたいことがいろいろ。もちろん「Hello!」「I'm 〇〇.」「see you!」などあいさつも伝えます。撮った動画は一度先生のところに送ってみんなで見て内容を確かめ合います。友だちはどんなことを質問しているのかな…と子どもたちは興味津々です。

質問動画はこのあとALTの先生が見て、子どもたちの質問に答えてくれるそうです。どんな答えが返ってくるのかも楽しみですね。

部活動報告

本校HPのメニュー欄に、『体育文化後援会(野球・バスケ・金管)』があります。野球部の活動報告を載せましたので、ぜひご覧ください。

9月のグリーンタイム

春に植えたマリーゴールドやサルビアの花壇はこの夏の暑さによって草もずいぶん生えてきました。先日の昼休み、グリーンタイムで子どもたちが除草作業を行いました。

before

after

6年生や緑化飼育委員の児童が取った草を運んだり、終わったあとの後片付けを行ったりします。働く姿、立派です。また、2年生の子どもたちが使った道具をきれいに並べていました。押小っ子のすてきなところです。

天気予報によると、明日からは暑さも落ち着くようです。草の伸びもおさまるとよいなと思います。

表彰朝会(第3回松の実賞)

16日(火)朝、表彰朝会で今年度3回目の「松の実賞」の表彰を行いました。

夏休みが終わって3週間。暑さがまだ続く中、子どもたちも元の生活に戻り、整然と集合し、表彰のようすをしっかり見てお祝いすることができました。静かに待てること、あいさつや返事がよくできることなど、進行の教務主任の先生からとても素晴らしいことです、続けていけるといいですねとお褒めの言葉もいただきました。

今回は、6年生4名、5年生3名、4年生3名、3年生1名、2年生3名、1年生2名、計16名が受賞しました。 松の実賞を受賞した皆さん、これからもじぶんの「よさ」を「自分のため」「みんなのため」「学校・地域のため」に発揮し続けてください。期待しています。おめでとう。

さくら市教育委員会からのお知らせ

Hamburger, please!

2年教室でALTの先生と担任の先生が「~, please.」「Here you are.」「Thank you.」とやりとりをしていました。

この時間は英語活動で、2年生が「~, please.」「Here you are.」「Thank you.」を学んでいました。先生のやりとりをよく見て聞いたあとは、グループの一人がハンバーガー屋さん、一人がお客、もう一人がやりとりを見ている、こんな役割で活動を楽しみます。お客役の子が、「バンズ(パンの部分)」「ハンバーグ」そして「チーズ」や「レタス」「ピクルス」など、好きなトッピングを加えて、自分が食べたいハンバーガーを注文します。もちろん注文の時には「〇〇, please」のフレーズを使います。ハンバーガー屋の子は注文を聞きながらハンバーガー(ラミネート加工の教材)を作っていきます。やりとりの様子は本物のハンバーガー屋さん(サンドイッチショップはこんな感じですね)のようです。(難しい冠詞や複数形などは省いています)

できあがったら「Here you are.」と言いながらお客さんに渡します。もらったお客さんは「Thank you!」そしておいしそうにパクリ。

こんな様子を見ていたら本当にハンバーガーが食べたくなり、おなかがグルッと鳴ってしまいました。

学校運営協議会"ワクドキプロジェクト"第1弾「まつチャレ」&学校運営協議会2

学校を楽しく元気にする組織「学校運営協議会」で、今年度は押小がワクワクドキドキする学校となるための3つのプロジェクトを計画しています。名付けて「ワクドキプロジェクト」です。3つのプロジェクトがあるのですが、その第1弾「まつのみチャレンジランキング」略して「まつチャレ」を11日の昼休みに実施しました。

「まつチャレ」は「チャレンジランキング(※)」という簡単なルールで偶然性もあって楽しいゲームを行う企画です。今年度3回実施する予定です。今回のチャレンジメニューは「かさバランス」、「『の』の字探し」、「さいころ『1』出し」、「鉛筆つみ」、「豆つかみ皿うつし」の5つです。それぞれの種目を運営協議会の委員さんが分担し担当しました。

※チャレンジランキング(略称チャレラン)…学校現場や青少年地域活動などで、こどもが何かにチャレンジした結果を記録し、そのランキングを競う活動です。身近にあるものを利用した簡単な遊びに、記録で挑戦するのが特徴です。たくさんの種目があります。今回はその中から種目を選び、若干ルールを本校バージョンにして行いました。

「かさバランス」…かさを指先にのせてバランスを取ります。足を動かせないのが難しいです。《今回の最高記録 23秒》

「『の』の字探し」…新聞の文章の中から、ひらがなの「の」の字をひたすら探します。ありそうななさそうな…《今回の最高記録 40個》

「さいころ『1』出し」…サイコロを振って制限時間内に何回「1」がでるかに挑戦です。偶然性もあっておもしろいです。《今回の最高記録 25回》

「鉛筆つみ」…六角鉛筆を何本積み重ねられるかにチャレンジです。息を止めて・・・集中です。《今回の最高記録 4本》

「豆つかみ皿うつし」…豆を箸でつかんで隣のお皿に移します。つまめそうでつまみにくい!《今回の最高記録 32個》

学年を2グループに分けて、ランチルームで行いました。5つの種目にチャレンジする子、何度も同じ種目に挑戦する子などさまざまです。また、子どもたちと一緒にチャレンジする先生も。先生も一緒に楽しんでいていいですね。(ある先生の「かさバランス」の記録 11秒。なかなかよい記録でしたよ!)

子どもたちも楽しそうでしたが、そのあとの運営協議会で、委員さん方から「私も楽しかったです!」という声をいただきました。私も、子どもたちや委員さんの様子を見ていてとても楽しく「ワクワク」するひとときでした。そう、大人が楽しくないと子どもも楽しくならない。大人も楽しむって大切なことだなとも感じました。子どもたちにとっても地域の皆さん(運営協議会の皆さん)にとっても"ワクドキ"して楽しいひとときになったならうれしい限りです。次回の「まつチャレ」(その後、学校運営協議会を予定)は11月の予定です。どんなチャレンジメニューかも楽しみにしていてくださいね。

※きぬ川学院の職員のみなさんにもお手伝いいただきました。ありがとうございました。次回の「まつチャレ」でもお待ちしています!

※この日の帰りの様子…さよならをするわずかなひととき、かさバランスの練習をしている子が。次回はさらによい記録がでるかな?

部活動報告

本校HPのメニュー欄に、『体育文化後援会(野球・バスケ・金管)』があります。野球部の活動報告を載せましたので、ぜひご覧ください。

読み聞かせ4

今朝は、今年度4回目の読み聞かせを行いました。 おはなしポピーの方々、読み聞かせボランティアの皆さんにお越しいただき子どもたちにいろいろな物語を読んでいただきました。

お越しいただいた読み聞かせの皆さんの声から…

「長いお話でも静かによく聞いてくれました」

「子どもたちがニコニコしたり笑ったり、絵本っていいなと改めて感じました」

「おもしろい絵本では、たくさん笑ってもらい安心して読み聞かせができました」

「短い言葉で『平和』を訴える絵本を読みました。考えてくれるきっかけになればと思います」

読み聞かせの皆さんの子どもたちに対する思いや願い、とても大切にしたいことだなと感じます。読み聞かせボランティアのみなさん、次回もよろしくお願いいたします。

「市制20周年全校フットゴルフ大会」に向けて(スポーツタイム&昼休み練習会)

今月末の9月29日(月)、市制20周年を記念して本校では市内ゴルフ場を会場に「全校フットゴルフ大会」を行います。今朝のスポーツタイムでは、ラジオ体操を行ったあと、大会のこと、またフットゴルフの簡単なルールについて担当教員から子どもたちに伝えました。(今回は、まつのみ班のなかで2人一組になって交互にボールを蹴ってゴールに入れるというルールにしています。)

そして、初めての子も多いことから、まつのみ班ごとに練習会を行うことにしています。さっそく今日の昼休みから練習がスタート。今日の練習はこの班。ペアになって交互に蹴ってゴールを目指します。ペアの上級生が下級生にアドバイスしたり、みんなで応援したり、ゴールするとみんなで拍手したり。押小っ子のよさがここでも見られます。

体育館は床が平らなのでボールが転がりやすいのでゴールをはずすと転がって行ってしまいなかなか入らないペアもありましたが、当日は芝なのでそれほど転がらず、いい感じでゴールを狙えると思います。

さくら市で推進しているフットゴルフ。ゴルフ場のすばらしい環境の中、子どもたち全員で楽しめることはとても幸せなことだなと思います。今からとてもワクワクです。

(参考)さくら市では、数年前から市内のゴルフ場を舞台に、フットゴルフ(大きめのボールを足で蹴って、ゴールに入れる)を推進しています。将来的には「フットゴルフの聖地」を目指しているそうです。市内の学校でもその体験活動を進めていて、本校でも高学年で実施しています。5月には6年生が市内ゴルフ場で体験を行いました。その様子については5/30のホームページ(ここをクリック)に掲載していますのでよろしければご覧ください。

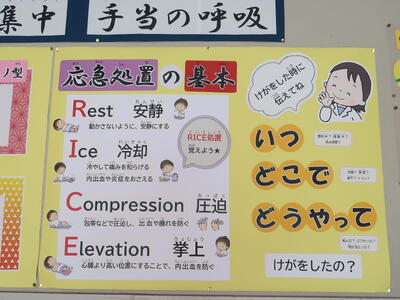

防災の日そして救急の日・・・4年校外学習&保健掲示

先週9月1日は「防災の日」でした。そして今日9月9日は「99」で「『救急』の日」です。

先週、防災学習の一環として、4年生が社会科の学習で防災館(宇都宮市)に行きました。栃木県防災館は、地震・火災などの災害を疑似体験できるところで、体験や施設見学を通して、防災に関する知識や技術を学べる体験施設です。子どもたちも、大風、地震、大雨などを体験し、ふだんでは経験できない災害時の状況を学ぶことができました。

校内にはこんな掲示物が。救急の日にちなんでの資料です。力作です。

養護教諭がこの夏休み、この掲示物作成にチャレンジしたとのこと。「怪我の対策 全集中 手当の呼吸」タイトルにもひかれます。子どもたちに注意をうながすとともに必要な知識が学べるすてきな掲示資料です。

災害そして救急、起こらないことが一番ですが、「もしも」を想定して学んでおくことがとても大切です。体験、そして知識を得て、万が一に備えたいです。

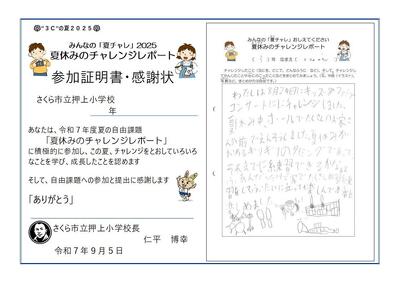

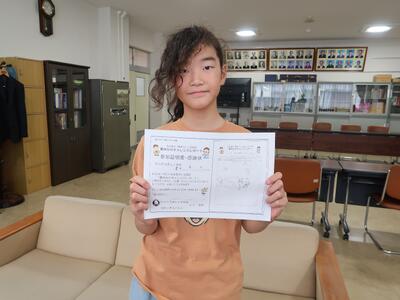

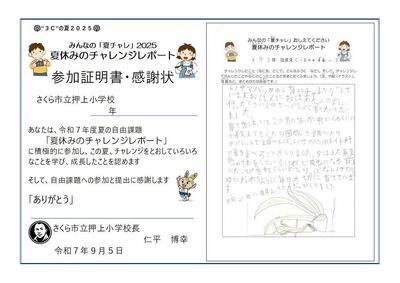

参加証明書&感謝状(2025夏休みの自由課題)

夏休みの自由課題「夏休みのチャレンジレポート」に多くの子どもたちのレポートの提出があったことを以前お知らせしました。先日、提出した児童に校長室に来てもらい、提出したことに対する「参加証明書&感謝状」を渡しました。(渡したものはこのようなものです。右半分は、提出したレポートを載せています。)

子どもたち一人一人に、「ありがとう」と言いながらこのような賞状を渡せることは本当に幸せなことだなと感じます。子どもたちも「チャレンジしてよかったな」と思ってもらえたらさらにうれしいです。

あらためて、参加したみなさん、ありがとう。

お世話になりました(PTA環境活動)

9月6日(土)の第2回PTA環境活動では、多数の保護者の皆様と子どもたちに参加いただきありがとうございました。

夏休み後の校庭や花壇の除草を実施いただきました。台風の影響も心配されましたが、雨も上がり、少し気温も落ち着いて、雨のおかげで草も抜けやすくなり、絶好の「草取り日和」になったと思います。感謝申し上げます。

子どもたちもがんばります。

10月には運動会も控えていますので、子どもたちや我々で環境を維持していこうと思います。PTA会長さんはじめ役員のみなさま、美化委員のみなさま、そして参加いただいた保護者のみなさま大変お世話になりました。

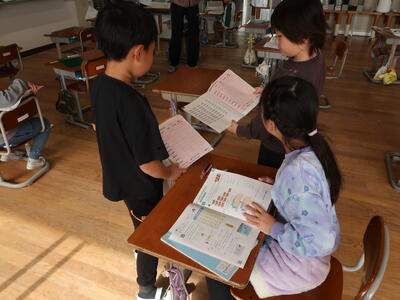

国語の授業の様子(2年、5年、6年の授業から)

2年生がタブレット端末を持って廊下を歩いています。

様子を聞くと、国語の授業で「メッセージを見つけているんです」とのこと。この時間は、国語の「みの回りのものを読もう」という単元で、校内の標識や看板、ちらし・ポスターなどの「伝える(伝える働きをする)」ものを見つけて、その内容や工夫を調べる活動でした。タブレット端末で記録し、端末内のメモ用紙に自分の考えを記入していきます。端末を効果的に活用しています。そして子どもたちが使いこなしていることにも感心します。

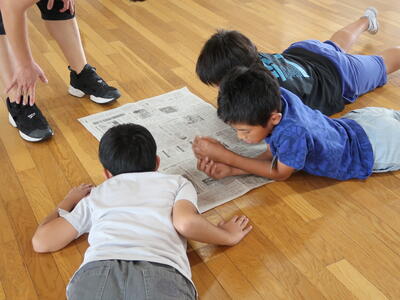

5年生の教室では、子どもたちが輪になって頭を突き合わせて何かを読んでいました。

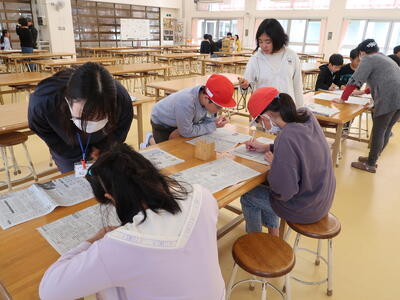

国語「新聞を読もう」という学習で、この時間は全国紙と地方紙の文章構成や特徴などの違いを学びました。そして実際に地方紙を読んでみて、「栃木県」の話題を見つけてどんな特徴があるかを調べていました。子どもにとって新聞は少し親しみにくいものです。こういう学習をきっかけに新聞を手に取る機会(興味のあるものだけでもよいので)が増えるとよいなと感じました。

6年生の教室では、2~3人のグループになって何やら話し合っていました。

国語の「話す・聞く」の学習で「いちばん大事なものは」という単元でした。この時間は「これからの生活の中で、どのようなものや考え方を大事にしていきたいか」というテーマで、自分の考えを互いに伝え合う活動でした。互いに質問をしたり、グループメンバーを入れ替え、前のグループで出た話題を共有したりもします。6年生、なかなか高度な伝え合い活動・交流活動です。あるグループでは、大事にしたいと思うものについて、ある子は「回りのともだち」、ある子は「自分」と、真逆(反対)の意見が出ました。それぞれの子にはそれぞれのしっかりした「理由」もあり、どちらがよいという判断はできません。自分の考えをもつこと、そしてその根拠・理由が明確で相手に伝えられることが大切なのかなと思います。

それぞれのクラスで、特色ある国語の授業が進められていました。

スポーツタイム3(9月 ラジオ体操・ジンギスカン体操)

昨日9月3日(水)の朝は、あいさつ巡回活動がありましたが、子どもたちは登校後、スポーツタイムを行いました。

今回は、10月末の運動会に向けて、ラジオ体操とジンギスカン体操を全校生で実施しました。朝から暑い日でしたので、エアコンを付けた体育館で行いました。空調が整っていることに感謝です。ありがたいです。

ラジオ体操は久しぶりに行ったのでおおまかなポイントを確認しました。体育の時間などに少しずつ練習を重ねていけるとよいと思います。

ジンギスカン体操にもそれぞれの動きに準備運動の要素が詰まっています。朝の運動は脳にも良いそうです。これで、1時間目から頭がさえわたる!といいですね。

運動会まで約2ヶ月ですが、その間に秋休みなどもあって「あれよあれよ」という間に当日が来てしまいます。ラジオ体操もしっかりとできるように進めていけるとよいなと感じています。

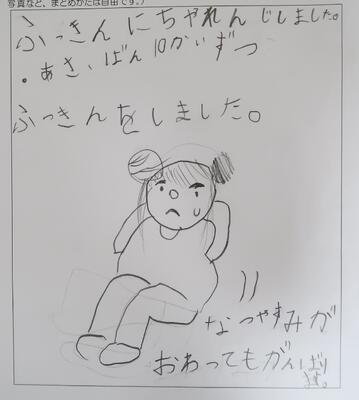

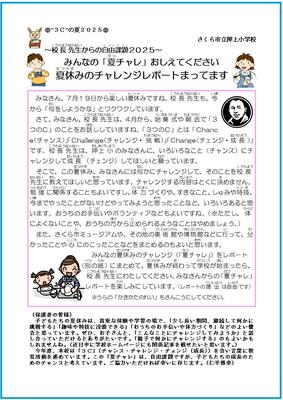

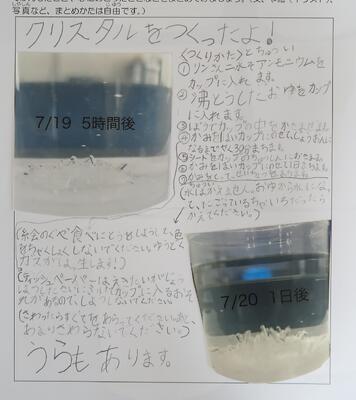

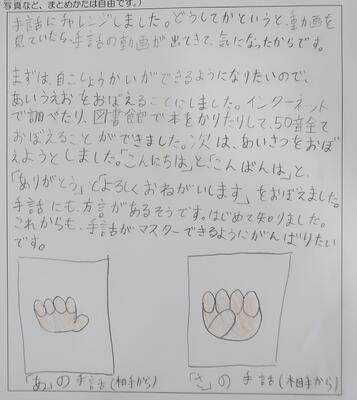

子どもたちの「夏チャレ」が集まりました

子どもたちに自由課題として出しました「校長からの自由課題2025 みんなの「夏チャレ」おしえてください」(夏休みのチャレンジレポート)ですが、夏休み明け、子どもたちから、たくさんのレポートが提出されました。(下の写真はその一部です)

夏休み中、何かにチャレンジをして、成長のチャンスをつかんでほしいと願って出した課題です。興味をもったものや好きなものを作る・調べる、生き物を育てる、体力づくりをする、家族のためにお手伝いをするなど、さまざまなチャレンジがありました。

一人一人のレポートに目を通し、いろいろなチャレンジを通じて多くの成長や学びをつかんだのだなと感じました。自由課題に参加した子どもたち、ありがとう。そして、ご協力いただいた保護者の皆様に深く感謝申し上げます。

9月あいさつ巡回活動(市青少年センター活動)

本日9月3日(水)朝、9月のあいさつ巡回活動が実施されました。

今年度3回目のあいさつ運動で、市青少年センター、市教委、民生児童委員の皆さん、本校の学校運営協議会の皆さんにお越しいただき、本校の子どもたちのあいさつ向上にお力をいただきました。また、6年生の子どもたちが登校次第あいさつ運動に加わり、児童同士のあいさつを盛り上げました。昇降口前の他、昇降口を入った正面や、階段を上がったところなど、担当場所に散らばってあいさつをする機会を増やしました。最後はみんなで昇降口前に集まり最後のあいさつ。6年生のおかげであいさつもパワーアップです。

夏休み明けで、子どもたちのあいさつがちょっと心配でしたが、来校いただいたみなさんのおかげで元気なあいさつが戻ってきました。参加いただいた皆様お世話になりました。次回は11月5日(水)の予定です。どうぞよろしくお願いいたします。

3年書写指導5「木」(はらい)

2日、地域の書家の先生にお越しいただき、夏休みをはさんで約2ヶ月ぶりの書写指導を行っていただきました。

「横画」「縦画」「折れ」に引き続き、今回は「はらい」を学びます。2種類のはらい(左はらい、右はらい)を学び、その2種類のはらいに気を付けながら「木」を書きました。右はらいは、特に難しく、大人でもハードルが高いです。子どもたちは真剣に取り組みました。筆を立てる、穂先は左上向き、そして背筋を伸ばす、など毛筆で大切なことも時折声をかけていただき、意識しながら、真剣に丁寧に書きます。集中力もとてもいいですね。

最後に、自分が「これがいい!」と思ったものを一つ選んで、名前を書いて提出作品とします。「自分で決める」が大切。納得の一品ができたようです。

今日から給食が再開&センター給食がスタート

このホームページでもお知らせしていましたとおり、今日から給食が再開し、センターによる給食がスタートしました。初日のメニューは、ハンバーグおろしソースがけ、のり酢和え、トン汁、ご飯、牛乳。おかず類は子どもたちの人気メニューです。夏休み明け、給食を楽しみにしている子どもたちも多かったと思います。うれしい心遣いです。

センターで炊いたご飯が食缶に入っています。そこから分けていきます。量を調整できるのもいいですね。

子どもたちも給食が待ち遠しかったのではないかと思います。子どもたちに「ごはんはどう?」と聞いてみると、どの子からも「とてもおいしいです」の声。「(食器やお盆も新しくなったので)いろいろ変わっちゃってびっくりです」という子もいました。「(マスコットキャラクターの「さくらこ」がプリントされた)食器がかわいい」という声も。下の写真は私が検食したときに撮影しました。「さくらこ」がトン汁から顔を出していてかわいいです。トン汁の中を泳いでいるみたいです(^^;)

さくら市教育委員会からのお知らせ

登校班会議3

夏休みが終わり、子どもたちの登下校が再開です。久しぶりの登下校ということで「登校班会議」(第3回)を行いました。

夏休みが明け、自分たちの登校の様子はどうか、班長さんを中心にふり返り「よい点」「気を付ける点」を話し合い、確認しました。そして、「これからどうしていくか」を班で話し合いました。必要に応じて、担当の先生も、一緒になって状況を聞いたり、アドバイスしたりします。

休み明けということもあり、子どもたちの登下校は心配な点もあります。交通事故のほか、熱中症もまだまだ心配です。どうぞご家庭でも、安全な通学と熱中症対策についてお子さんと話題にしていただければと思います。

来週のセンター給食開始に向けて(センターオープニングセレモニー&給食配膳・片付けシミュレーション)

来週(9月1日)から、新設の学校給食センターの給食が始まります。

センター給食開始に向けて《その1》

本日(29日)、オープニングセレモニーが給食センターにて開催されました。

開会行事、あいさつ等のあと、施設のお披露目ということで内部見学がありました。立派な施設で4000食の給食が調理され各学校に運ばれます。見学コースを回って眺めているだけで来週からの給食にワクワクでした。

給食センターマスコットキャラクターの「さくらこ」…食器や配送用トラックの荷台などにプリントされます

センター給食のキャッチコピーは、「おいしい 楽しい まちどおしい!地域とつながる さくランチ」。本当に「まちどおしい」です。

センター給食開始に向けて《その2》

夏休み最終日の26日に、給食の運搬や配膳作業、また、職員による配食や片付けのシミュレーションを行いました。

この日はセンターから実際に給食が運ばれ、配膳員さんもはじめての作業でいろいろ大変だったかと思います。また、センターから栄養士さんが確認に来て、いろいろと職員に手順や注意点などを伝えてもらいました。実際に、配膳と試食も行い、職員も手順等を確認できて一安心できたと思います。

「おいしい 楽しい」そんな給食が「まちどおしい!」…そんな気分になった夏休み最終日でした。

伸びたかな?増えたかな?(夏休み明け身体計測)

今日は昨日までと比べると少しだけ気温が下がった日でした。とは言え、日差しは強く暑さはまだまだ厳しく続くようです。校長室まで聞こえてくるのはセミの元気な鳴き声。校庭北の緑の中を散策していたら、たくさんのセミの抜け殻、そして鳴き声の主のセミと出会いました。暑すぎるとセミは鳴くのをやめるそうです。今日はセミにとっても気温が下がって過ごしやすいようです。

昨日から今日にかけて、子どもたちが自分の成長に気付き、自分の健康状態について関心をもつようにすることを目的に、夏休み明け身体計測を実施しました。(写真は1年生と6年生の様子です)

夏休み明けの子どもたちを見ていると、グンと成長した印象です。背が伸びた、また、手足が伸びたという印象です。

全学年で実施しました。結果については後日、お子さんを通じて保護者の皆様にお知らせいたします。

部活動報告

本校HPのメニュー欄に、『体育文化後援会(野球・バスケ・金管)』があります。野球部の活動報告を載せましたので、ぜひご覧ください。

夏休み終了、子どもたちの元気な声が学校に戻ってきました

「おはようございます!」

子どもたちの元気な声が学校に戻ってきました。39日間の夏休みを終え、今日から子どもたちが登校再開です。たくさんの課題や荷物、そしてそれぞれの夏休みの思い出を抱えて子どもたちが元気に登校してきました。子どもたちの声を聞いているとやっぱり子どもたちがいるっていいなと感じます。我々教員は子どもたちがいてはじめて成り立つ仕事です。1学期後半戦、もう一度初心に戻って、子どもたちととともに、歩んでいこうと思います。

長い休みが終わったばかり、そして暑い日がまだまだ続くようです。まだ「学校バージョンの生活」に戻っていない子も多いかもしれません。体調管理に気を付けて、暑さに負けない体力作りもよろしくお願いします。なお、今週(27日から29日まで)は、3時間授業で給食なしの早帰りとなっていますのでご承知おきください。

※朝のすてきなワンシーンから

ある登校班で、1年生がたくさんの荷物を持って歩いてきました。昇降口まであと少しのところで荷物が落ちそうになってしまいました。すると、後ろを歩いていた3年生が寄り添って、その荷物を代わりに持っていきました。さっとそんなすてきな行動ができることに、とても心があたたかくなりました。

部活動報告

本校HPのメニュー欄に、『体育文化後援会(野球・バスケ・金管)』があります。野球部の活動報告を載せましたので、ぜひご覧ください。

夏休み前集会そして明日から夏休み

いよいよ明日から夏休みです。休み前最終日の本日、朝の時間に夏休み前集会を行いました。

はじめに校長から子どもたちに、今日までの様子を学年ごとに振り返った後、夏休みに向けて次の3つのお願い・約束を伝えました。

1 目標をもって学習・生活する

2 さまざまな体験をして思い出をつくる

3 命・友だちを大切にする(自分の命は自分で守る・安心してすごせるようにする(悲しむようなことをしない))

続いて、表彰を行いました。(空手大会(県大会優勝)、野球大会(地区大会準優勝(2大会))返事や所作がとてもすばらしく感心します。

最後に学習指導主任と児童指導主任から夏休み中の学習と生活についてお話ししました。

学習について…場所を決めて勉強する、毎日勉強を続ける(学びを止めない)

生活について…安全に健康に過ごし楽しい夏休みにする(2階建てのおうちで説明)

無言で集合、元気なあいさつ、聴く姿勢…どれもすばらしく、感心します。進行の教務主任の先生からも、たくさんのおほめの言葉がありました。

なお、校長の話の前に、学校運営協議会からの子どもたちへのメッセージ動画を紹介しました。夏休み明けに何やら楽しげな企画があるようです。どんな内容かは夏休み明けに分かるようですので、お楽しみに!

いよいよ明日7月19日(土)から、子どもたちにとって待ちに待った夏休みが始まります。8月26日(火)までの39日間の夏休みは、子どもたちが家庭に地域に戻って過ごすことになります。子どもたちの安心・安全、そして地域で健やかに子どもたちが育つためにも、どうぞ、みなさんで子どもたちに「3かけ」をぜひお願いいたします。

「3かけ」①目をかける(気にしていただく)

②声をかける(あいさつ、つながりをもっていただく)

③手をかける(必要なことを支援いただく)

充実した夏休みとなることを願っています。夏休みまで保護者と地域の皆様には大変お世話になりました。休み明けもよろしくお願いいたします。

※集会のあとのことです。3時間目、6年生が、「夏休みに入る前に学校をきれいにしよう」ということで校内のいろいろなところをきれいにしてくれました。最高学年として、学校代表として、すてきな行動、働きぶりです。みんなありがとう。

このサイトに掲載されている記事、写真等の著作権は、さくら市立押上小学校に帰属します。

無断転載を禁止します。

~さくら市は令和7(2025)年、市制20周年です~