八木崎小学校ブログ

避難訓練・引き渡し訓練

本日、避難訓練を行いました。1学期同様、緊急地震速報の音できちんと机の下に入り、身を守ることができました。その後は、校庭に移動しながら避難経路の確認をしました。

その後の引き渡し訓練では、保護者の方に集合していただき、担任から一人一人引き取っていただきました。ご協力ありがとうございました。

春日部市では、震度5弱以上の強い揺れが発生した場合は、メール配信等がなくても保護者への引き渡しとなります。

6年修学旅行説明会

6年生のみなさんを対象に修学旅行説明会、オリエンテーションが行われました。できあがったばかりのしおりをもとに、行程や持ち物、バスや旅館での約束事などを確認しました。

昨年林間学校に行けなかったので初めての宿泊学習になります。その分、トイレ休憩での行動や風呂の入り方など、細かいところまで確認していきます。クラスでも部屋割りやグループ分けなども決めています。説明の間、大事なことをメモしたり質問が出たりと積極的な姿勢が見られました。

修学旅行まで2週間となりました。荷物の準備はもちろん、心と体の準備もしていきましょう。特に体調をくずさないように生活してほしいと思います。

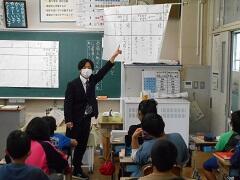

全校朝会

11月の全校朝会を、放送を使って行いました。

校長先生の話では、「スーパー元気・さわやかキャンペーン」中ということもあって、「思いやりの心」についてのお話がありました。「思いやり」とは、 ①相手の立場に立って考え、創造すること ②相手のために行動する、形にする ことです。

相手のために行動するヒントとして、「思いやり算」の話がありました。 ①助け合う「たし算」 ②引き受ける「ひき算」 ③声をかける「かけ算」 ④分け合う「わり算」 の4つです。

11月の生活目標は「ろう下は静かに歩こう」です。なぜろう下は静かにしなくてはならないのか、なぜろう下は歩かなければならないのかについての話がありました。

最後に、今日から新しくいらっしゃった先生に、放送を通じて自己紹介をしてもらいました。

1・2年「移動動物園」

1・2年生が生活科の学習の一環として、「移動動物園」をお招きして動物たちとふれ合いました。来てくれた動物は、ウサギ・モルモット・ハリネズミ・ヒヨコ・ヘビ・トカゲなどです。

ウサギやヒヨコは馴染みがあるのか、すぐに触ったり抱っこしたりしていましたが、ヘビやトカゲ、ハリネズミなどは恐る恐る触っている人が多かったように思います。1・2年生の手の大きさとぴったり合っているのか、ヒヨコが一番人気でした。

小さい生き物と接することでの優しさ、相手の気持ちを想像するコミュニケーション能力など、ペットとの触れ合いで子どものさまざまな感情が育まれていくといわれています。「Tijop Zoo」のみなさま、貴重な体験をありがとうございました。

3年「おはなし会」

春日部おはなしの会の方をお招きし、3年生の「おはなし会」が行われました。先日の2年生に続き、2回目の開催になります。

教室の電気を消して、「おはなしのろうそく」の火が灯ると、教室が「おはなしの世界」に変わります。ふだんは活発な3年生も、お話に引き込まれてじっくり聞いていました。

運動会

気持ちいい秋晴れの中、秋季運動会を無事実施することができました。今年は、1・3・5年生と2・4・6年生の2部制で行いました。

スローガン「思い出と 笑顔をのこそう 運動会」のもと、児童の元気な声と笑顔が校庭いっぱいに広がりました。保護者のみなさまには、子どもたちへの温かい拍手や応援をありがとうございました。

また、石川市長様には、児童に激励のお言葉をいただきました。そして、PTA役員のみなさまには、運動会の運営や会場片づけ等にお力をお貸しいただきました。感謝とお礼を申し上げます。

運動会前日準備

児童のみなさんが下校した後、先生方で運動会の会場準備を行いました。強風のため、テント設営や掲示、ライン引きなどができませんでしたが、明日の朝に頑張ります。

6年生にとっては、小学校生活最後の運動会。どうか、思い出に残る運動会になりますように。そして、よい天気でありますように。

表彰朝会

今年度2回目の表彰朝会、活躍した友達の健闘をたたえる会です。

呼名や紹介は業前時間に放送で行い、表彰状の授与は昼休みに行いました。読書感想文コンクール・夏休み読書マラソン・トンボ絵画コンクール・発明創意くふう展・市内科学展と、5つの表彰を行いました。

校長先生から直接賞状をいただいた子どもたちは、少し緊張しながらも誇らしい表情で、低学年の人はニコニコ笑顔で受け取っている人もいました。この先もいろいろな場面で子どもたちが活躍してくれることでしょう。

4年自転車免許教室

4年生を対象とした交通安全教室が開かれました。自転車の交通ルールの徹底とマナーの向上を目的とした「自転車免許実技試験」です。

指導員の方から実技を指導していただいたあと、すぐに実践です。一人一人が自転車に乗り、マンツーマンで指導していただきながら実技試験に臨みました。また、待っている時間を利用して自転車点検の講習も行われました。

小学生の交通事故の主な原因は、歩行者の飛び出しや自転車の一時不停止です。この日の学習をいかして、安全に対する意識を高めてもらいたいと思います。なお、筆記試験は事前に行っていて、一人一人の顔写真入りの「自転車免許」が交付されました。

就学時健診

来年度の新入学児童のみなさんの「就学時健康診断」が行われました。例年だと、最上級生の6年生のみなさんが、誘導や補助をしてくれるのですが、今年もできません。

学校医の方には内科・眼科・歯科検診を行っていただき、職員で視力・聴力などの検査を行いました。みんなきちんと話を聞き、しっかりと検査を受けていました。

健診の間には、保護者の方に向けて埼玉県ネットアドバイザーの方から、インターネットの利用問題や家庭でのルールづくりなどについてご講演をいただきました。

一足早く小学校を体験した子どもたち、半年後の入学を楽しみにしています。

運動会練習終盤

運動会練習も終盤になり、ダンスや組体操の練習も仕上げの段階に入っています。また、徒競走の練習も始まっています。

ダンスは、体を限界まで伸ばしたり曲げたりと動きが大きくなってきました。さらに音楽にしっかり合わせ、質が上がってきました。また自信がついてきたのか、表情にも笑顔や真剣さが見られるようになりました。

運動会まで一週間を切りました。練習はあと2、3回です。

「にこっとランチ」

今日の昼食は「にこっとランチ」、弁当持参日でした。今回の目標は、低学年は「作ってもらった献立を言える」「自分で弁当箱を包む」、高学年は「作ってもらったおかずを弁当箱につめる」「自分で弁当箱を包み、帰宅後は洗う」となっています。

本来は、森の中や木の下などの自然の中で、友達と楽しく会食するはずだったのですが、現在の状況ではそうはいきません。ちょっぴり残念です。

しかし、子どもたちはお家の人が作ってくれたお弁当に笑顔です。いい表情で食べていました。中には、お家の人の力作のお弁当もありました。食べ終わったあとは、お家の人への感謝の手紙を書きました。

みんなでお話ししながら、笑顔で食事ができる日が早く来るといいですね。

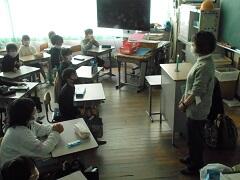

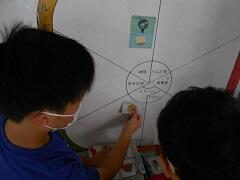

実習生研究授業

教育実習生の研究授業が行われました。少々緊張気味の実習生でしたが、いっしょうけんめい授業している姿に、子どもたちも応えようと頑張っていました。

9月後半に始まった教育実習も、明後日で終わりです。最後まで子どもたちとたくさんふれ合って、お互いにいい思い出ができるといいですね。

2年「おはなし会」

春日部おはなしの会の方をお招きし、2年生の「おはなし会」が行われました。昨年度開催できなかったので約2年ぶりとなります。

電気を消したろうそくの明かりの中でお話を聞かせていただきました。毎日の運動会練習で慌ただしい日が多い時期ですが、そんな中で優しい語り口調でお話を読んでいただきました。子どもたちもじっくり聞いていて、心が落ち着いた一日のよいスタートができました。

防犯教室

埼玉県警非行防止指導班「あおぞら」の方をお招きして、1・2年生の「防犯教室が行われました。

「自分の命は自分で守る」がテーマでした。自分を守る4つの約束についてお話しされました。

①一人にならない ②ついていかない ③大きな声で助けを呼ぶ

④誰とどこで何時まで遊ぶか、お家の人と話す

映像を見たりクイズに答えたりしながら説明を聞きました。最後に、学年の代表の人から感謝の言葉や感想が発表されました。

留守番をするときや外に遊びに行くときのきまりや約束について、ご家庭でも話し合ってみてください。

運動会練習

運動会練習が始まって一週間がたちました。各学年では、ダンスや組体操を体育館や教室で覚え、校庭に出て全体での位置や体形移動の練習が始まりました。

前にいる先生や友達のものを見なくてもできる「身についた」状態の人もいますが、まだまだ思い出しながらという人も多く、動きが小さかったり表情が硬かったりする人も多いです。

早く身につけて、終盤の「質を上げる」段階につなげていってほしいと思います。

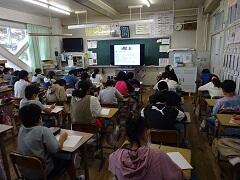

5年リモート工場見学

5年生が、群馬県にあるSUBARU矢島工場とリモートで結んで工場見学を行いました。

最初に会社についての説明がありました。そのあと、自動車の製造工程に従って説明がありました。製造工程ごとにクイズが出題され、それを通して振り返りが行われました。5年生のみんなは、しっかり聞いたり見たりして、きちんとメモを取っていました。また、最後に質問コーナーがあり、みんなの質問にていねいに答えていただきました。

今回実際に見たり聞いたりしたことは、このあとの「工業」の学習にいかされることでしょう。

全校朝会

10月の全校朝会を、放送を使って行いました。

校長先生の話では、「読書」についてのお話がありました。読書には、

①記憶力が高まる ②集中力が高まる ③脳を活性化する ④会話する力が高まる ⑤心が落ち着く などのよい点があり、読書をすることは、力を高め、生活を豊かにすることになります。22日からは「八木崎小親子読書ウィーク」、27日からは「秋の読書週間」が始まります。この機会に、読書の習慣をつけてください。

10月の生活目標は「友達と仲よくしよう」です。友達と仲よくするために必要なこととして、担当から「ありがとう」「ごめんなさい」を言うことが大切というお話がありました。自分の気持ちをきちんと伝えることで、さらに仲よくできると思います。

運動会練習開始

今年の秋季運動会は21日(木)に延期になりました。本来の運動会実施日だった今日から練習が始まりました。

学年全体で集まると密になってしまうので、体育館ではクラスごとに練習しています、校庭では学年で練習をしています。クラスごとに覚えたものは、後ほど校庭に出て学年で合わせます。

今はまだ「覚える」段階ですが、練習をしていくうちに「身につける」「質を上げる」段階と進んでいきます。

委員会活動③

5・6年生の人を中心に、学校のためにがんばっている委員会活動。活動紹介の第3弾です。

放送委員会は毎日の給食時間に、献立の紹介や給食に関するクイズを放送しています。図書委員会は昼休みに、本の貸出や図書の整とんなどをしています。飼育委員会は朝と昼休みに、えさをあげたり小屋の掃除をしたりしています。掲示委員会は校内の5つの掲示板の掲示物を定期的に貼りかえています。

5・6年生の人たちのはたらきが、みんなの学校生活を支えています。これからも5・6年生のみなさんの活躍を期待しています。

委員会活動②

5・6年生の人を中心に、学校のためにがんばっている委員会活動。活動紹介の第2弾は、毎日輪番で活動している委員会を紹介します。

運動委員会は毎朝登校後すぐに、鉄棒下の安全用マットを設置しています。給食委員会も毎日の献立に合わせて、栄養のはたらき別に食材を分けて掲示しています。保健委員会も毎朝、試薬を使って水道の水質検査をしています。

毎日忘れずに活動しています。残り4つの委員会も後日紹介していきたいと思います。

委員会活動

分散登校で先送りになっていた2学期最初の委員会活動が行われました。最初に2学期の活動のめあてを決め、仕事の確認をしたら、さっそく仕事開始です。

計画委員会はあいさつ運動についての話し合い、生活安全委員会は校舎内の危険箇所の確認、福祉委員会はベルマークの仕分け、栽培委員会は小松菜の種まき、美化委員会は清掃道具ロッカーの点検と校舎内の清掃を行っていました。

みんなの学校生活が便利で快適になるよう、5・6年生の人たちは日々がんばっています。定例の委員会活動だけでなく、毎日輪番で活動している委員会もあります。他の委員会も、少しずつ紹介していきたいと思います。

教育実習開始

今日から教育実習が始まりました。共栄大学から4名の実習生が勉強に来ています。朝は校門でのあいさつに参加したり校長先生の講義を受けたりしました。教室では、初めに自己紹介をしたり先生方の授業を参観したりしました。給食時には放送で全校児童にあいさつをし、休み時間には子どもたちと触れ合ったりしています。

4週間という短い期間ですが、子どもたちのためにしっかり勉強していってほしいと思います。

朝のあいさつ

八木崎小学校で力を入れていることの1つに「あいさつ」があります。いろいろな調査を見ても、「しっかりあいさつができている」と答えている子の割合も高くないのが実情で、学校の課題になっています。

今朝も先生たちが「あさがおあいさつ」の看板を持ってみんなに声をかけました。登校した計画委員会の人たちも参加してくれました。しっかり顔を見てあいさつできている人もたくさんいて、やはり気持ちのいいものです。学校で、そして地域の中でもしっかりあいさつできる人が増えてほしいと思います。

全校除草

当初予定されていた夏休みの「親子美化活動」は、今年も実施できませんでした。そのかわりに、朝の業前の時間を利用して「全校除草」をしました。

抜きにくい草もあったのですが、全身を使って抜いたり友達と力を合わせて抜いたりと、子どもたちなりに考えて活動していました。15分ほどの活動で、たくさんの草を抜くことができました。

短い時間だったので全部は取りきれませんでしたが、運動会に向けて少しずつ整えていきたいと思います。また、PTAの方よりジュースの差し入れをいただきました。ありがとうございました。

身体計測

分散登校が終わり、さっそく2学期の身体計測が行われています。今日は3~6年生、明日は1~2年生・支援学級です。

保健室で身長と体重を測りました。前回計測した4月から身長が大きく伸びていて、いつのまにか担任の先生より大きくなっている人もいました。また、一緒に爪の検査も行われています。

検診などを通して自分の体のことを知り、成長を実感するとともに、自分の体や健康に興味・関心をもってもらいたいです。

5年体験学習(稲刈り)

5年生が体験学習で「米作り」をしています。5月に田植えをし、7月にかかしを作りました。その稲が実ったので、稲刈りをします。

分散登校中なので2日間にわたって稲刈りに行きましたが、悪天候の影響で田んぼに入れず、残念ながら自分たちで刈ることはできませんでした。そんな中でも2日目の今日は、刈ってもらった稲を束ねて干す体験をさせていただきました。

まずは稲わらを使って稲を束ねます。束ねたものを2つに持って少しひねり、それを干します。初めての作業で一人ではうまくいかないところもありましたが、友達と協力して行い、無事作業を終えることができました。稲の一部は学校に持ち帰り、鉄棒を使って干しています。

オンライン授業試験

分散登校前半でタブレットパソコンの使い方を学び、今日から各クラスでオンライン授業の試験が行われています。

教科は、まず国語や算数が中心となりますが、道徳などその他の教科で行ってみるクラスもありました。内容も、まずは全体の授業を観ることから始まり、早くも画面の向こうの人からの反応を教室で見たり、挙手ボタンを使って発言したりする授業も見られました。また、一時預かりの人もイヤホンを使ってオンライン授業に参加しました。

オンライン授業にはまだまだ課題はありますが、臨時休業などのいざというときのために課題を洗い出したり精度を上げていったりしたいと思います。

共栄大学ふれあい体験実習

春日部市では、共栄大学教育学部の学生を積極的に受け入れています。大学1年生は「学校ふれあい体験」を行っています。今年は4名の研修生が来ました。

朝、教室に行くと、さっそく子どもたちが集まってきました。いろいろ質問をする子、なんとなくちょっかいを出す子とさまざまです。研修生は、担当の先生と打ち合わせしながら、手伝いや授業の参観、子どもたちの支援などを行います。

今日が初日でした。このあとも実習は続きます。いろいろと制限のある中ですが、子どもたちとふれ合いながら、教職希望の意識を高めていってほしいと思います。

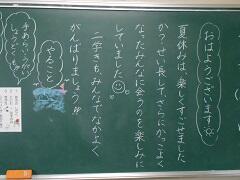

始業式②(分散登校B)

分散登校での2学期2日目です。今日はBグループの登校日で、Bグループのみなさんにとっては初日です。

教室に入ると、先生方からのメッセージがみんなを迎えました。続いて、40日間の夏休みに取り組んだ課題を提出しました。

始業式は、昨日のライブ配信を録画したものを教室で見て行いました。きちんとした姿勢で、しっかり話を聞いていました。聞きながらどんな目標・めあてを決めたのでしょうか。

始業式

学校に子どもたちの元気な声が帰ってきました。分散登校での2学期初日です。始業式は、1学期の終業式同様、教室と体育館をつなぎ、ライブ配信で行いました。

校長先生からは、学校教育目標「かしこい子・やさしい子・たくましい子」実現のために3つのお願いがありました。

①本と友達になろう ②伝えよう!思いやりの心で ③努力貯金で輝こう

③については、目標をもってやり抜き、スモールステップで力をつけていくことです。

代表の4年生の人からは、2学期に頑張りたいこととして、算数の学習・運動会・あいさつなどが挙げられました。その後、担当から9月の生活目標「気持ちのよいあいさつをしよう」についての話、養護教諭から「感染拡大防止のために気をつけること」について話がありました。

たくさんの行事を通して、充実した2学期にしてほしいと思います。

西側トイレのリフレッシュ改修工事が終わりました

7月から行っていた普通教室西側トイレのリフレッシュ改修工事が終わりました。

各階に洋便器が二据ずつ設置され使いやすくなりました。壁や天井、扉はきれいに塗装され、床のタイルなども特殊清掃によりピカピカです。トイレのいやな臭いもありません。30日の始業式の日から使えます。

いつもみんなが気持ちよく使えるよう、正しく丁寧にそして汚さないように使いましょう。

現在、東側トイレの改修工事が始まっています。10月末まで東階段とトイレが使用できなくなります。不便になりますが、思いやりの心をもって生活していきましょう。

終業式

1学期の授業最終日、終業式です。始業式同様、教室と体育館をつなぎ、ライブ配信で行いました。

校長先生からは、始業式の「こんな学校にしたい」というお話の振り返りをしました。

①人の話をきちんと聞けたか ②笑顔であいさつできたか

③早寝・早起き・朝ごはんが実践できたか

この3つは、学校から離れた場所でもぜひ心がけてほしいことです。

また夏休みに向けては、きまりや約束を守りながら健康・安全・元気に過ごしてほしい、何か1つ取り組むことを決めてレベルアップしてほしいというお話がありました。最後に、困ったことや悩んだことなどを手紙に書いて入れる「相談箱」を新設したお知らせがありました。

次に、児童代表の5年生から、硬筆や林間学校に向けた取り組みなど1学期に頑張ったこと、2学期の行事に向けた目標や決意についての発表がありました。

最後に担当から、不審者や交通事故に気をつけましょうという夏休みの生活についての話もありました。各教室では正しい姿勢でしっかり話を聞けていました。すばらしいですね。

1学期間、保護者のみなさま・地域のみなさまのご理解・ご協力、ありがとうございました。ご家庭で上のお話も参考にしていただいて、昨年より長い、充実した夏休みをお過ごしください。

6年「水上安全法講習」

6年生が「水上安全法講習」を行いました。水に落ちたときに身を守る方法を学びます。

プールサイドでは、水に落ちる役を教師が行い、その時の具体的な対処例を実演しました。身近にあるペットボトルやビニール袋を使って水に浮いてみました。おぼれたときでもあわてずに、仰向けなってペットボトル等を抱えていればおぼれずに済みます。また、服に空気を入れて浮く方法も紹介しました。さらに、おぼれた人がいたときの助け方でちょっとしたコツも学びました。教室では、日本赤十字社埼玉県支部の「赤十字の着衣泳動画」を視聴し、背浮きのしかたや着衣時の泳ぎ方を知りました。やはり大事なことは「浮いて、救助を待つ」ことだそうです。

まもなく夏休みになります。まずは水の事故にあわないよう気をつけてほしいと思います。万一のときでもあわてずに、今日の学習を思い出して対処できればと思います。

5年体験学習(かかし作り)

5年生が体験学習で「かかし作り」に挑戦しました。指導者としてライオンズクラブの皆様が来校してくださいました。

子どもたちがかかしの衣装を持ち寄り、それを並べて最終的なかかしの形を決めました。角材を切ったり留めたりする作業をライオンズクラブの皆さんにやっていただき、頭や体の部分にわらを詰めていきました。

約2時間かけて12体のかかしができあがりました。このうちの一部が、7月25日からイトーヨーカドー春日部店に展示していただいく予定です。そのあとに、5年生が田植えをした田んぼに立って、稲の生長を見守ります。

ご支援・ご協力いただいたライオンズクラブの皆様、ありがとうございました。

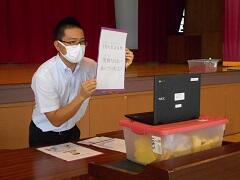

表彰朝会

今年度最初の表彰朝会です。活躍した友達の健闘をたたえる会です。

呼名や紹介は業前時間に放送で行い、表彰状の授与は昼休みに行いました。市内硬筆展・埼玉県硬筆中央展覧会・市民体育祭スローガン・市内陸上大会と、4つの表彰を行いました。

校長先生から直接賞状をいただいた子どもたちは、少し緊張しながらも立派な態度で受け取ることができました。この先もいろいろな場面で子どもたちが活躍してくれることでしょう。

6年英語出前授業

今日は、春日部中学校の英語の先生方が6年生に授業を行ってくれました。

中学校の先生の授業は、出会ってすぐの子どもたちをひきつけ、時には笑いが起こるなどいつも以上に盛り上がりを見せていました。子どもたちもすぐに慣れ、元気に発音したりとよい反応でした。中学生になるのは9か月後とまだ先ですが、中学校の授業に触れる貴重な体験になったことと思います。

春日部中学校の先生方、お忙しい中ありがとうございました。

1年凧づくり教室

「庄和大凧文化保存会」のみなさまをお招きし、1年生が凧作りに挑戦しました。

凧は、和紙を使った本格的なものです。ダイヤ形の和紙に好きな絵を描くところまでは自分たちでやりました。竹の骨組や凧糸、「しっぽ」をつけるところを中心にお手伝いいただきました。

自分の凧ができあがると、子どもたちは大喜びです。凧のあげ方を教えてもらうために体育館で1人あげたのですが、大きな拍手が起こっていました。あいにくの雨で、作った凧を校庭であげることはできませんでしたが、自分の作った凧が空にあがった姿を見たら、喜びが倍増することでしょう。大凧保存会のみなさま、子どもたちに笑顔をくださり、ありがとうございました。

全校朝会

7月の全校朝会を、放送を使って行いました。

校長先生の話では、まず、雨の日が多く校庭で遊べない日が続いているので、雨の日のすごし方についてのお話がありました。続いて、七夕のお話がありました。願い事を書く短冊は5色あり、その中の紫色の短冊には、学業に関する願い事を書くそうです。1学期の目標やめあてを振り返り、達成できていないものはぜひ実現させてほしいと思います。

7月の生活目標「そうじをしっかりやろう」の話では、そうじ中のおしゃべりが多いので、黙って集中してそうじをしましょうというお話がありました。

来週は、ふだんできないところのそうじもしましょうという「愛校週間」もあります。校長先生のお話しと併せて、1学期のよい締めくくりをしてほしいと思います。

緑の羽根募金

今日と明日の2日間にわたって「緑の羽根募金」が行われます。中心になって活動してくれているのは福祉委員のみなさんです。休み時間に、お家の人から預かった募金を入れに来てくれる人がたくさんいて、うれしい限りです。募金は明日も行われます。

集められた募金は、「国土緑化推進機構」を通して、身近な地域や国内外の森づくりなどに活かされます。ご協力いただいた保護者のみなさま、ありがとうございます。

5年林間学校まとめ

5年生の林間学校が行われました。1泊2日で、新潟県の南魚沼市方面に行ってきました。

キャンプファイヤーやホタル見学、坂戸山登山などたくさんの行事がありました。ホテルでの生活では、自分たちで時間を見て行動したり、黙って食事を食べるなどの約束を意識して生活したりすることができました。

自分たちの力で2日間生活する中で、たくさんの経験をして帰ってきました。この経験を残りの1学期や2学期からの学校生活の中でいかしてくれればと思います。お家でもたくさんのみやげ話があったことと思います。

5年 林間学校2日目 10

上里SAです。

ほぼ時間通りです。

5年 林間学校2日目 9

退館式です。

お世話になったホテルの方へ感謝の言葉を伝えました。

5年 林間学校2日目 8

暑い中での山登り。みんなくたくたでした。

林間学校最後の食事、いただきます。

5年 林間学校2日目 7

無事全員、下山しました。

5年 林間学校2日目 6

最終グループも、頂上に着きました❗

5年 林間学校2日目 5

暑さに負けず、頑張って登ってます。

5年 林間学校2日目 4

5年 林間学校2日目 3

トレッキングスタート‼️

5年 林間学校2日目 2

朝食の時間です。いただきます。