令和7年度

⁂6年生を送る会⁂

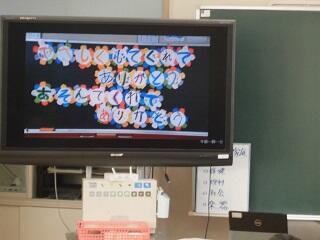

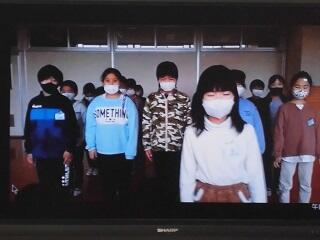

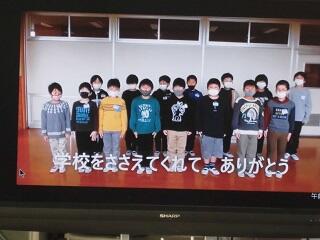

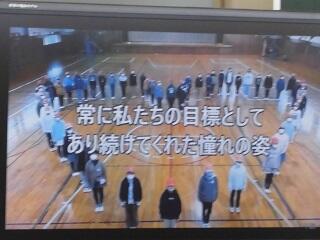

昼休みに、「6年生を送る会」がオンラインで行われました。初めに5年生運営委員が6年教室に出向き、タブレットのカメラ機能を使ってインタビューを行いました。

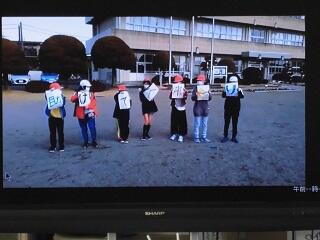

次は、各学年からの“映像によるメッセージ”がテレビ画面に映し出されました。どの学年からも、6年生への感謝の言葉が伝えられました。一つ一つの映像に心がこめられており、感動して画面を見ている6年生の姿が印象的でした。

5年生を中心とした下学年のがんばりのおかげで、とても感動的で素敵な「6年生を送る会」となりました。

卒業まであと7日

2校時は、1,2組ともに図工でした。少し早めに進んでいる1組は“作品バッグ”に、2組は“未来の自分(紙粘土)”に、それぞれ楽しそうに取り組んでいました。

6年生がこうして「小学校で過ごせる日」もあとわずか。何気ない毎日を大切にし、心のアルバムに楽しい思い出の数々を加えていってほしいですね。

準備バッチリ!!

業間の休み時間に外を見ると、1年生が3校時の体育の準備をしていました。休み時間のうちからサッカーボールを出し、一人一人が前回の体育で学習した“ボールに親しむ動き”を練習していました。

自主的に行動する態度が素晴らしく、2年生になる“心と態度の準備”もしっかりとできているようです。

卒業まであと8日

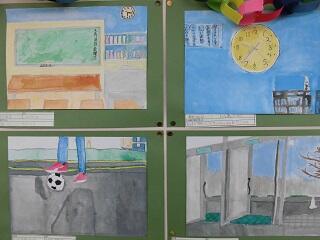

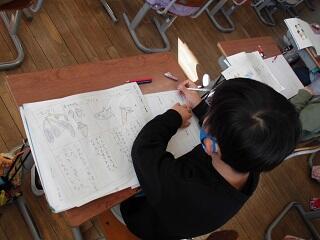

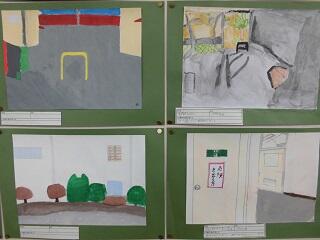

図工「わたしの大切な風景」という単元で、矢板小で大切にしたい思い出の場所を風景画に表しました。

タブレットで写真を撮り、丁寧に描きました。それぞれの絵には、素敵な思い出がたくさん詰まっているようです。

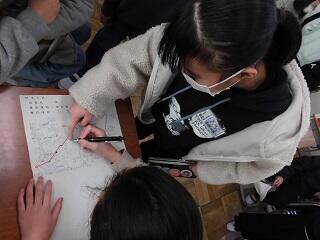

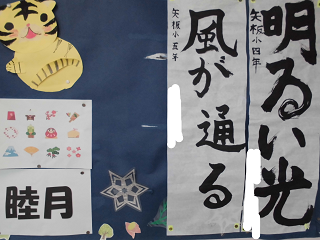

4年 書写の授業風景

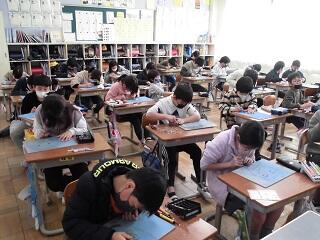

今年度最後の毛筆(習字)の授業となりました。4月にスタートした頃は何となく騒がしくなることもありましたが、今では心を落ち着かせて取り組むことができるようになりました。

進んで後片付けをする姿も多く見られ、自主性も着実に育っているようです。

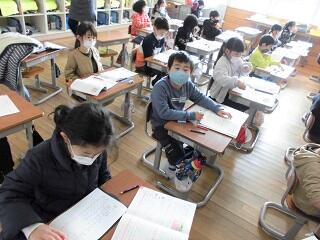

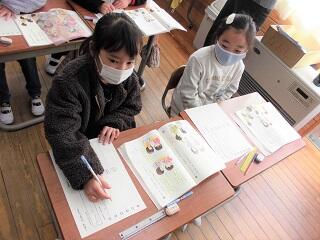

いいこといっぱい 1年生

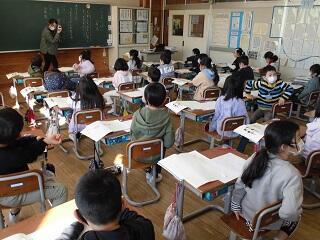

「くわして思い出してメモを書こう」というめあてで、授業が展開されました。思い出に残った一年間の出来事を振り返り、“がくばったこと”や“できるようになったこと”などの自分の思いが明確になるように、ワークシートをもとに構成を考えていきました。

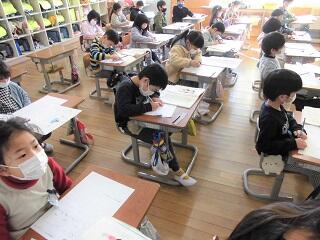

子どもたちは先生の話に真剣に耳を傾け、背面黒板に掲示されている「一年間の出来事」を参考にしながら学習に取り組んでいました。

5年 算数科の授業

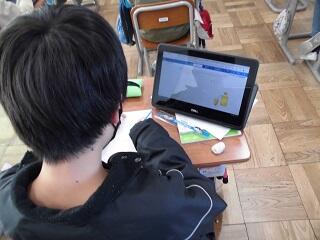

3年生以上の算数は3クラスに分けて実施しています。5年生の算数の時間に訪れてみると、クラスの実態に合わせて学習形態を工夫していました。一人一人がタブレットドリルに取り組んだり、一斉授業の形態で授業が進行したりしていまた。

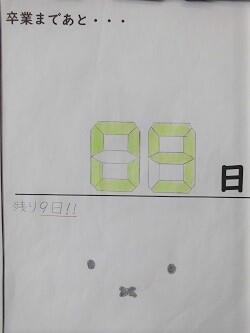

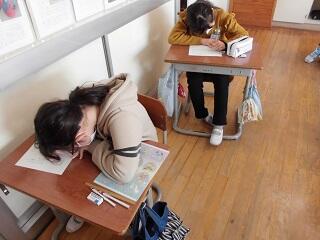

卒業まであと9日

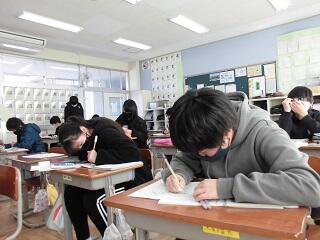

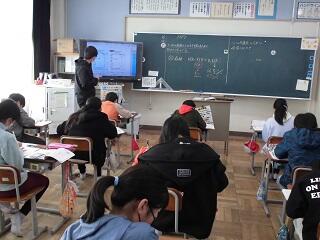

算数の授業風景。それぞれのクラスで、自分の課題を解決しようと集中して取り組んでいます。“心”ばかりでなく、“学力”も中学校に向けて少しでも高めようと頑張っている6年生です。

清掃強化週間

今週は「清掃強化週間」となっています。今日は月曜日でしたが、“昼の会”後にすぐに清掃に取り掛かり、普段なかなか清掃できない部分まできれいにしようとする子どもたちの姿が見られました。

算数って楽しいね!!

4年生の算数の授業。「小数の倍」の学習で、線分図をもとにして“もとにする数の何倍か”を考えました。担任の丁寧な説明を真剣に聞き、時に担任からの学習内容に絡めた冗談の意味を笑って確かめながら、子どもたちは理解を深めていました。

「算数って楽しいね!!」そんな子どもたちの心の声が聞こえてきそうな授業でした。

PTA運営委員会

4日(金)の18時30分から、教育研究室でPTA運営委員会が開催されました。主に令和4年度のPTA活動についての話合いが行われ、具体的な方向性が決められました。

卒業まであと10日

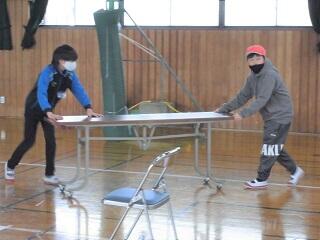

6年生は、今日から卒業式に向けた練習が始まりました。自分たちで会場をセッティングして、卒業証書のもらい方を練習しました。

校長先生にも協力いただき、初日とは思えないほど“凛とした雰囲気”の中で練習が行われました。

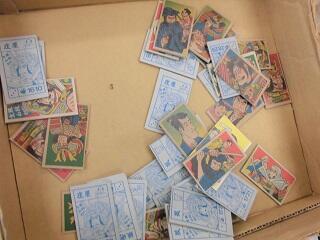

懐かしき“メンコ”

3年生の教室に行ってみると、昔の遊び道具体験で“メンコ”を子どもたちが行っていました。今ではすっかり見られなくなった光景ですが、子どもたちは昔の遊びのよさを感じながら楽しんでいる様子でした。

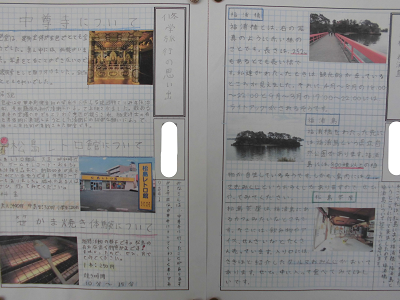

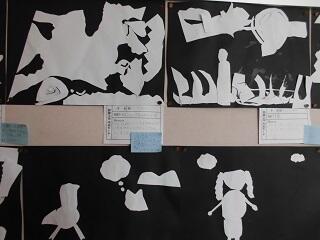

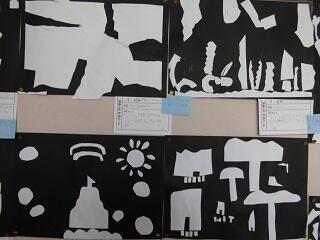

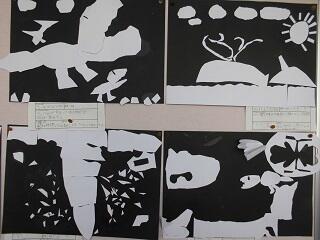

たのしくうつして

2年生が図工「たのしくうつして」という単元で、紙版画に挑戦しました。型紙を作ってどのように表現するのかを考え、色や配置を工夫しながら作品を仕上げました。

見えない所で……*感謝*

調理員さんたちはどんなに寒い日でも、“半袖”で働いています。子どもたちに美味しい給食を提供するため、寒さも感じないほど動いて頑張っているからです。

普段はなかなか見えない姿ではありますが、そうしたたくさんの方々に支えられていることに感謝したいものですね。

SC最終日

今日は、スクールカウンセラー(SC)の先生の本年度勤務最終日でした。「心の専門家」として、児童生徒や保護者の皆さんからの相談に尽力してくれました。

最終日ということで、退勤前に職員室であいさつをいただきました。

卒業まであと11日

本日行った6年生の奉仕作業の様子です。6年生一人一人が「お世話になった校舎を少しでもきれいにしよう」という思いをもって、奉仕作業に取り組んでいます。

今日は、1階の廊下の汚れをきれいにしていました。

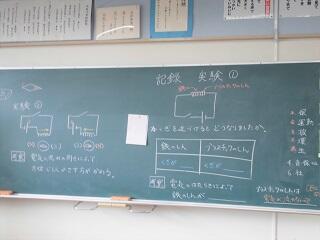

楽しく実験しています!!

5年生の理科は「電流と電磁石」という単元で、一人一人が実験セットを使って課題を解決しています。自分で予想を立て、結果がどうなるかを確かめながら楽しく学習を進めています。

昨今“理科離れ”が話題になることもありますが、子どもたちの知的好奇心を刺激するような授業展開がされていました。

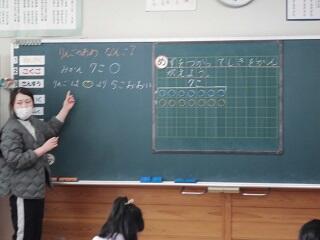

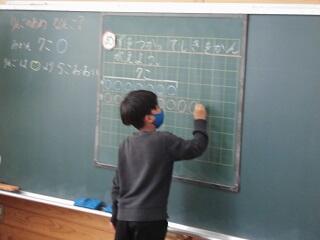

きちんと式を立てて

1年生の算数は、「図を使って式を考えよう」というめあてで授業が展開されました。子どもたちは問題の意味をきちんと理解し、図をもとにして式を立てることができました。

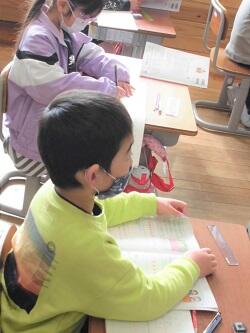

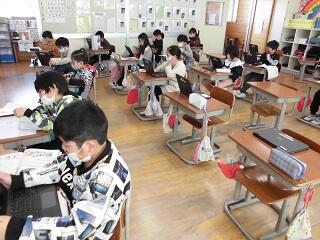

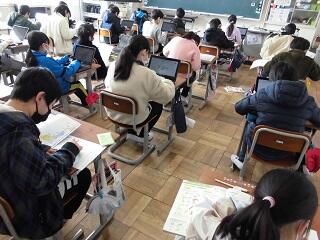

落ち着きのある朝

朝の会時の様子。それぞれの学年で、タブレットを活用したり連絡を書いたりするなどして落ち着いて過ごす様子が見られます。

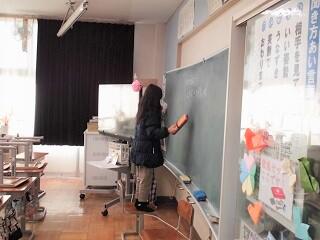

6年生を送る会の準備(4年)

来週の水曜日に「6年生を送る会」がリモートで予定されており、各学年で準備が進められています。

今日は4年生が“最後の仕上げ”をしていました。緊張しながらも、楽しく準備を進めている子どもたちの姿が印象的でした。

卒業まであと12日

今日は2組が、1・2校時に図工を行いました。自分の将来の“夢”を、形にしていく作業に2時間没頭しました。

無駄話をすることも一切なく、ひたすら集中して取り組む姿は、まさに“あっぱれ!!”です。

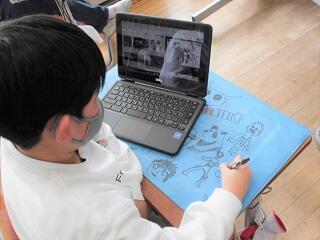

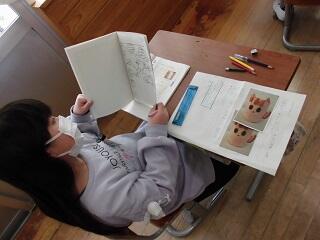

思い出をバッグに詰め込んで

学年末になり、作品バッグづくりに取り組む学年が多いようです。3年生フロアを訪れると、1・2組ともタブレットなどを活用しながら作品バッグに絵を描いていました。

おはようございます!!

登校班の様子を見ていると、「おはようございます!!」と気持ちのよいあいさつをする児童が増えてきました。

「あいさつとは心を開いて相手に迫ること」という名言があるように、あいさつは人間関係をよくする潤滑油のようなものでもあります。子どものうちから“素敵なあいさつ”ができる習慣をつけさせたいものですね。

卒業まであと13日

6年生の図工は「未来のわたし」という単元に入りました。10年後・20年後の自分の姿を想像し、紙粘土で表現していく学習です。

子どもたちは“未来の自分”に思いを馳せながら、楽しく制作活動に取り組んでいます。

5年 福祉体験活動

5年生が総合的な学習(福祉体験活動)の一つとして、「ボッチャ」という競技を体験しました。競技名のボッチャとは、元々イタリア語で”ボール”を意味する単語から来ているそうで、運動能力に障がいがある競技者向けに考案されたスポーツの一つです。

子どもたちはルールを確かめながら競技に取り組む中で、その奥深さに触れるとともに、競技をする方たちの気持ちを改めて考えたようでした。

*今日から3月*

早いもので、今日から3月になりました。朝の寒さは相変わらず厳しいものがありますが、暖かな日差しは着実に「春の気配」が近づいていると感じさせます。

各教室を回ると、月はじめということで席替えを行っているクラスもありました。

国旗当番引継ぎ式

今日の下校時に、「国旗当番引継ぎ式」が行われました。最高学年として一年間頑張ってきた6年生から5年生へと、国旗当番のバトンが渡されました。

元気いっぱいの学年である5年生も、6年生のようにしっかりと国旗当番の役割を果たそうと決意していた様子でした。

卒業まであと14日

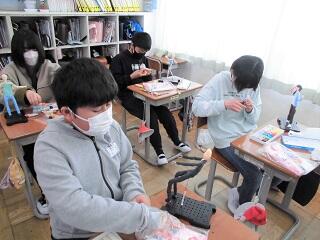

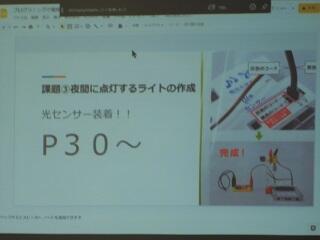

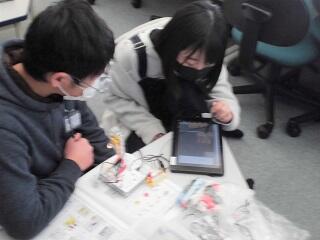

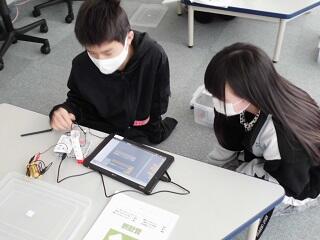

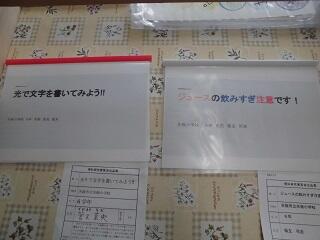

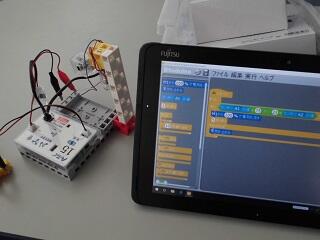

4校時は、コンピュータ教室でプログラミング教育が行われていました。人の気配を察知して、ライトが点くようなプログラミングを考える授業が展開されていました。

子どもたちは、プログラミング教材を使って、実際にライトが点くように試行錯誤を繰り返しながら夢中で取り組んでいました。

昔の道具を体験しました

3年生は、社会科で学習した“生活の移り変わり”を実感するために、「昔の遊び道具」を体験しました。

竹とんぼ・羽子板・竹馬・缶ぽっくりなどに、子どもたちは興味深々の様子で取り組んでいました。

似ている漢字を見つけよう!!

2校時。1年生の国語の授業は、「にているかん字を見つけよう」というめあてで授業が展開されていました。一年間に学習した漢字をまとめたプリントをもとに、自分なりの見方で似ている漢字を見つけていきました。

卒業まであと15日

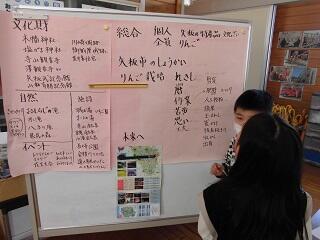

6年生の総合的な学習は、卒業に向けて自分で決めたテーマに取り組んでいます。調べ学習を進めたり、表現したい内容を書き進めたりしています。

整然かつ自由に自らの学習を進めていく姿に、6年生としての学びの充実度が垣間見られました。

学年末日課②

火曜日から続いていた学年末日課も、今日で終了となります。臨時日課期間中は、「お昼の会」の後に自教室清掃となっていますが、それぞれの学年で時間を有効に使って取り組んでいる姿が見られました。

4年生合同体育

3校時の体育館では、4年生が合同体育を行っていました。跳び箱に取り組んでいました。達成度に応じた“学びの場”で、子どもたちは少しでもスムーズな動きで跳べるようになろうと頑張っていました。

後補充先生とのお別れ

初任の先生が終日研修でクラスを離れる日は、後補充の先生が指導に当たってきました。昨日は最終日というこで、放課後の職員室で“お別れの挨拶”が行われました。

卒業まであと16日

2月も残り少なくなり、6年生においては「卒業まであと16日」となりました。卒業へのカウントダウンが始まっています。

今日は“学校への感謝の気持ちを表そう”ということで、学校をきれいにするための奉仕作業が行われました。

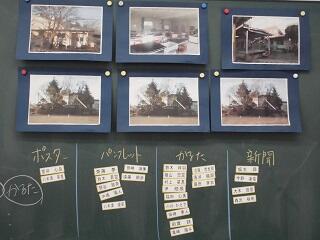

まとめの学習(3年)

3年生の社会科では、今まで調べたことをまとめる学習に入りました。新聞・カルタ・パンフレットなどに、グループごとに相談してまとめています。

いつも換気中!!

新型コロナウイルス感染症対策の一つとして、各教室では常に換気を心がけています。朝はまだまだ寒い日が続きそうですが、一人一人が健康管理に気を配りながら学校生活を送っています。

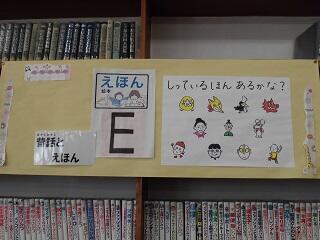

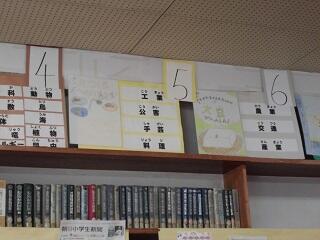

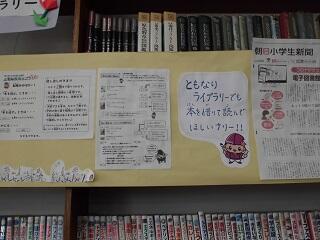

図書室の掲示

本校の図書室の掲示物は、「わくわく感」がいっぱいです。そこにいるだけで楽しくなるような、本をたくさん読みたくなるような雰囲気に包まれています。

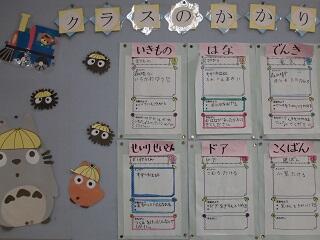

図書担当の先生が掲示物を作るだけでなく、図書委員会の児童の皆さんもアイデアを活かした掲示物を作成しています。

学年末日課

今週の火曜日・木曜日・金曜日は学年末日課となり、全学年5時間授業です。学年末日課初日の今日、それぞれの学年で整然と下校することができました。

築山改修工事

子どもたちが大好きな築山。業間休みや昼休みになると、築山で遊ぶ子どもたちの姿が見られます。

実は築山の一部の足場が崩れていたため、そこを「通行止め」にしていました。ですが、子どもたちの願いに応えるかのように、先週の土曜日に改修工事が行われました。

今は足場を固めるのにまだ通行禁止としていますが、もう少し我慢すれば「開放」となりそうです。

昼休みの図書室

月曜日の昼休み。図書室に足を運ぶと、図書委員会の児童が図書当番の仕事をしていたり、高学年児童が本を借りにきていたりする姿に会いました。

“本は心の栄養”“読書が想像力(創造力)を育む”などという言葉があるように、読書は学力や豊かな心を養う点でも非常に有効です。小学生のうちから本に親しむようにしていきたいものですね。

朝から頑張ってます

毎週火曜日と金曜日は、運営委員会の児童が昇降口に立って“あいさつ運動”を行っています。「きちんとあいさつをしよう」という意識が少しずつ浸透しており、自然にあいさつを交わす姿が多く見られるようになってきました。

3つの「あ」+タイム

矢板小学校の生活指導の合言葉は“3つの「あ」+タイム”です。

・あるきかた【安全な生活】

・あいさつ【人とのかかわり】

・あとしまつ【次のことを考える姿勢】

・時間(タイム)をまもる

これらのことを重点的に指導しています。子どもたちは、“3つの「あ」+タイム”を守り日々充実した学校生活を送っています。

御家庭での様子はいかがでしょうか?

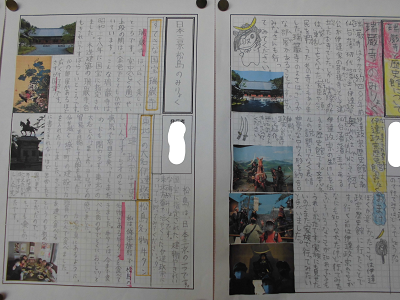

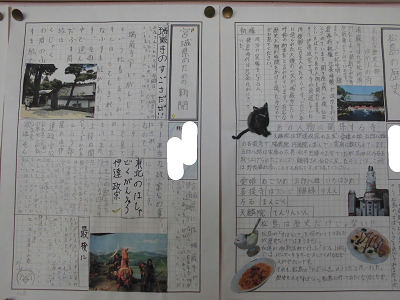

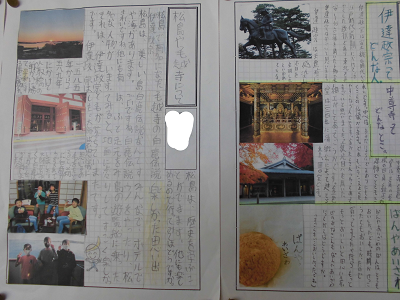

修学旅行の思い出

管理棟3階の廊下側壁面には、修学旅行の思い出新聞が掲示されています。国語の学習の一つとして、一人一人が興味をもったことを調べてまとめました。

たくさんの友達に読んでもらえるように、レイアウトや内容を工夫してまとめています。

磁石・明かりを利用したおもちゃ作り

今日の3年理科は「磁石・明かりのしくみを利用したおもちゃ作り」ということで、一人一人が実験セットを使っておもちゃ作りに挑戦しました。

魚つりゲームやおみくじなど、それぞれがアイデアを生かしたおもちゃを作って楽しみました。

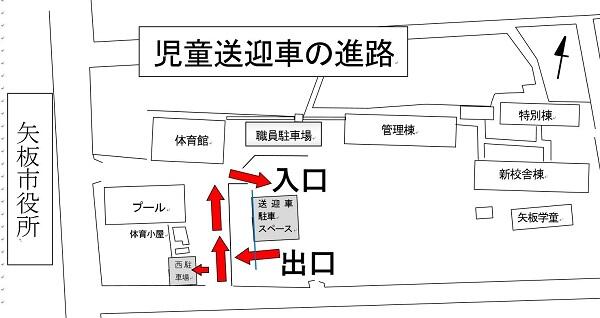

児童送迎車の駐車スペース

児童の登下校の安全確保に日々配慮してくださり、ありがとうございます。

水曜日の一斉下校の際に送迎車両が横並びになり、一方通行の流れがスムーズにならないことがあったようです。

そこで、校庭西側にカラーコーンを置きました。駐車の際には、カラーコーンより北側(体育館側)にお停めください。

朝の雪に大喜び

早朝に思いがけず雪が降り、校庭もきれいな雪景色となりました。登校した子どもたちは大喜び。

サラサラの雪を踏みしめて歩いたり、小さい雪だるまを作ったりする姿も見られました。

感謝の言葉を贈ります

新校舎に行ってみると、3年生全員が6年生へ贈る“ビデオレター”の制作に取り組んでいました。グループごとに、6年生への「感謝の言葉」を発表しました。

永年勤続表彰

昨日の職員会議終了後、該当する教職員への永年勤続表彰が行われました。長年の勤務状況が認められ、今回は二人の教職員が表彰されました。

跳び箱のポイントは?

4年生の体育は“跳び箱”に入りました。中学年の授業では開脚跳び・閉脚跳び・台上前転を扱いますが、子どもたちはやる気満々の様子。

この日は第1時ということで、子どもたちは担任の先生から跳び方のポイントを教わりました。

わくわくタイム

今日の「わくわくタイム」は、6年生を送る会の準備でした。低学年の教室を回ると、6年生に渡すプレゼントやビデオレターの制作に取り組む姿が見られました。

一人一人が、6年生に喜んでもらおうと一生懸命に頑張っていました。

楽しい理科

3年生の理科は「じしゃくのふしぎ」という単元で、子どもたちは計画に沿って磁石の性質を調べてきました。この日は“学習のまとめ”という段階で、磁石の性質を用いた物作りに取り組みました。

初めての版画②

4年生の版画も、いよいよ大詰めとなりました。一人一人が集中して取り組み、続々と作品を完成させています。

自分の“力作”に満足そうにしている子どもたちの表情が印象的です。

昼休みの様子

今日は肌寒い1日となりましたが、子どもたちはいつもどおりの昼休みを過ごしていました。

鬼ごっこ・サッカー・ブランコ・鉄棒・ボール遊びなどで、思いっきり体を動かしている子が多いようです。まさに「子どもは風の子」ですね。

4年生の学習風景

4年生は、体育でマット運動に取り組んでいます。開脚前転や開脚後転などに技に挑戦しています。

授業では、“ゆりかご”という動きから大きな回転動作の感覚を子どもたちに身に付けさせ、開脚後転の動きへと繋げていました。

整然と移動しています

体育館で体育を行う際、各クラスできちんと移動してています。偶然すれ違った2年生の様子を見ると、いつもどおり整然と2列で移動していました。時と場に応じた態度がとれる人物の育成を念頭に置き、子どもたちに接していきたいものですね。

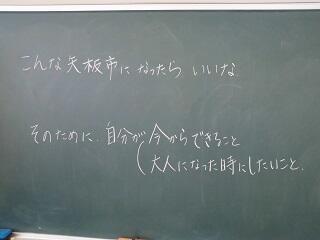

こんな矢板市になったらいいな

3年生は、社会科で矢板市のことを学習してきました。今までの学習のまとめとして、「こんな矢板市になったらいいな」という題目で“自分が今からできること”は何かを考えています。

今日の授業では、一人一人が意見文(提案)に自分の考えを書き始めました。

マイブーム!!

休み時間などに2年生教室前を通りかかると、「あやとり」をして楽しんでいる子の姿が見られます。「あやとり」は手先の器用さ・想像力の向上にも繋がります。

子どもたちは、昔から伝わる「遊び」のよさを再認識しているようです。

2月も中旬

早いもので、2月も中旬に差し掛かりました。「2月は“逃げる”」「3月は“去る”」と言われるように、この時期はあっという間に過ぎていく感覚があります。

毎日を大切にして過ごしていきたいものです。5年教室前には、「2月のイラスト」が掲示されています。

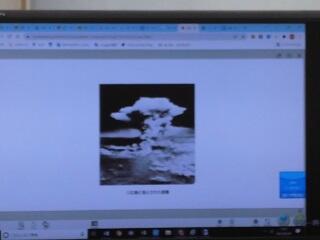

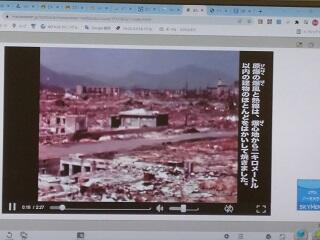

戦争の被害について学ぶ

6年生の社会科では「空襲で焼き尽くされた国土」「原爆投下と日本の敗戦」について学んでいます。授業では長崎や広島に落とされた原爆の影響がどのようなものであったかを理解し、資料や映像からその被害の大きさに子どたちは驚いている様子でした。

大切に育てています!!

2年生の教室に入ると、窓側にペットボトルのポットが置いてあり、小さな芽がたくさん出始めていました。

担任の先生に聞いてみると、係活動の一つとして子どもたちが世話をしているとのこと。よく見ると、周りにも野菜の切れ端があり、そこから目を出始めています。

命をあるものを大切にし、世話をする「優しい心」が着実に育っているようです。

オンライン給食指導

今日の献立には「しもつかれ」が取り入れられ、子どもたちは栃木県の郷土料理を味わいました。あわせて、栄養教諭からオンラインでの給食指導が行われました。

子どもたちは、「味」と「心」の両方から栃木県の郷土料理を感じた様子でした。

雪の朝

7時頃から雪が降り始めました。子どもたちの登校の様子を見ると、きちんと傘をさし、安全に気を付けて登校していました。

5年生による昇降口清掃も、きちんと行われていました。

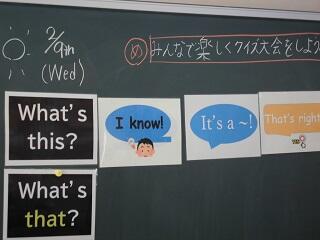

楽しく英語を学ぶ

3年生の外国語活動では、「みんなで楽しくクイズ大会をしよう」というめあてで、一人一人が考えたクイズを出し合いました。

英語でのヒントを聞きながら、子どもたちは楽しく学んでいました。

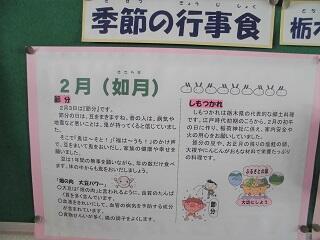

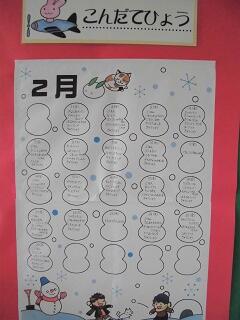

給食コーナー

今月の給食コーナーは、郷土料理に関する内容となっています。明日10日(木)の給食には、「しもつかれ」が出されます。

御存知のように「しもつかれ」は栃木県の郷土料理であり、栄養も抜群。味わいながら、しっかり食べてほしいですね。

御協力、ありがとうございます

先週の通知で「児童送迎車の進路変更」をお知らせしましたが、守ってくださっている方が多いようです。皆様の御理解・御協力に感謝いたします。

登下校時の車の流れをスムーズにし、スクールバスや徒歩班の安全が保たれるように引き続き御協力をよろしくお願いいたします。

6年生の学習風景

6年生の図工では「わたしの大切な風景」という単元で、学校にある自分だけの大切な風景を絵に表しています。

6年生らしく、一人一人の児童が集中して制作に取り組んでいます。

後補充の先生と一緒に!

初任の先生が終日研修でクラスを離れる日は、後補充の先生が指導に当たっています。2校時に行ってみると、先生の指示を聞き、国語の課題に一人一人が集中して取り組んでいました。

3年生の学習風景

3年生の国語では、「段落の分け方や説明の仕方を考えて文章を書こう」というめあてで授業が進められていました。前時に書いたワークシートの内容を活かし、教科書のポイントを確認しながら文書を書き進めました。

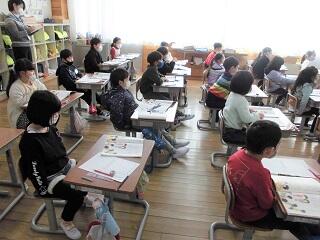

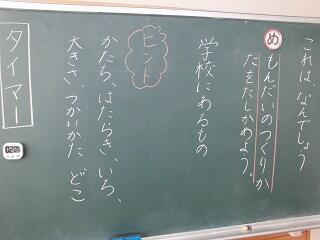

1年生の学習風景

1年生の国語では、「これはなんでしょう」という単元での授業が展開されていました。クイズを出し合うなどして、相手の発言を受けて話をつなぐスキルや伝え合うことの大切さ学びます。

今日は、教材分をもとに「問題の作り方」を学びました。

児童送迎車の進路を変更しました

本日付の通知でお知らせしたように、児童送迎車の進路が変更になります。2月7日(月)からの変更になりますので、御協力をよろしくお願いいたします。

認識の大切さ

前日に引き続き、5年生の福祉体験活動はアイマスクつけました。実際に「白杖」を手にして、様々なものを認識しながら歩く体験をしました。点字ブロックが非常に有効であることや、階段を上ることは大変な苦労を伴うことを実感しました。

入学説明会

午前中に入学説明会が行われました。密の状態を緩和するため、今年度も場所を体育館にして実施しました。保護者の皆様の御協力で、スムーズに説明会が進みました。

4月になって、ピッカピッカの新入生に会えるのを教職員一同楽しみにしています。

入学説明会の準備

昼休みに、明日の入学説明会準備を5年生が行いました。学校の中心的な役割を果たしてきた6年生からのバトンをしっかりと受け継ぎ、6年生同様にてきぱきと働く姿に頼もしさを感じました。

相手の立場になって

前回の福祉体験活動(総合的な学習)として車椅子体験をした5年生ですが、2回目の今日は「アイマスク体験」でした。アイマスクをつけて歩き、視野が遮られるといかに大変なのかを実感しました。

全員がアイマスク体験を済ませると、今度は二人一組になって補助の仕方を学びました。むやみに手を引けばよいのではなく、相手が安心できるような補助の仕方とはどのようなものかを真剣に考えました。

樹木剪定作業②

剪定作業が順調に進み、体育館前の樹木もだいぶきれいになりました。

わくわくタイム

今日の昼休みに、「わくわくタイム」が行われました。今回の活動内容は“6年生を送る会の準備”でした。

各教室では、それぞれの学年で趣向を凝らした準備が進められていました。

寒さに負けないぞ!!

3校時に校庭に出てみると、1年生が体育でサッカーをやっていました。「ボールと友達になるんだよ」という先生からのアドバイスを受け、小さい体を力いっぱい動かして取り組んでいました。

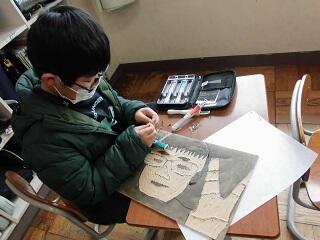

初めての木版画①

4年生が、図工で初めての木版画に取り組んでいます。彫刻刀の使い方を学び、描いた下絵を丁寧に彫り進めています。一生懸命に彫り、自分の出来栄えに満足そうにしている表情も印象的です。

あいさつ運動

朝の登校時、運営委員会(児童会)の子たちが昇降口に立って「あいさつ運動」を熱心に行っています。11月の運動会直後から、週2回のペースで継続的に行っています。

1月になっても「あいさつがまだできない人がいる」という様子なので、運営委員会の子たちは自主的にあいさつ運動を続けています。主体性をもった態度に、高学年らしさが表れています。

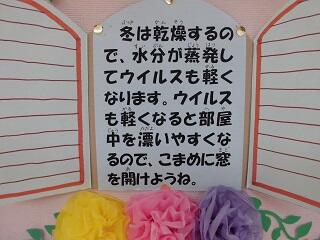

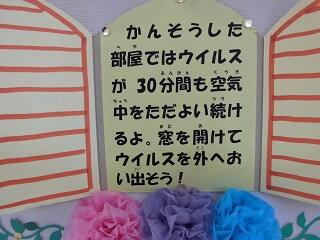

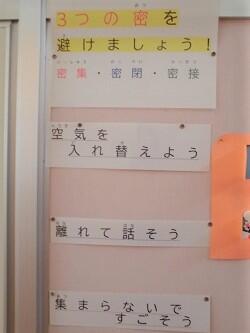

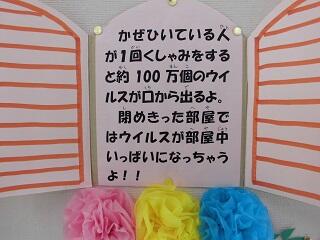

換気の大切さ

保健室前の掲示コーナーには、「休み時間には窓を開けよう!」という題名で新型コロナウイルス感染症対策として換気の大切さを啓発しています。

一人一人が予防を心がけ、新型コロナウイルス感染症の第6波を乗り越えていきたいものですね。

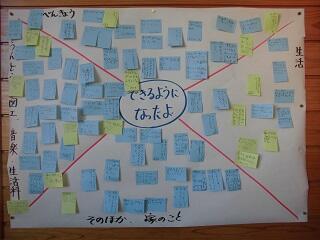

できるようになったよ!!

「できるようになったこと」を2年生一人一人が考えて付箋紙に書き、大きな紙にまとめました。生活面や学習面、さらには家庭での過ごし方にも目を向け、自分の成長を確かめました。

いちごクリームサンド、おいし~い!!

21日(金)にJAの皆さんから頂いたいちご「とちおとめ」が、給食で出されました。

「とちおとめ」は“いちごクリームサンド”なアレンジして出され、子どもたちはおいしそうにクリームサンドを味わっていました。

樹木剪定作業

シルバー人材の方に御協力いただき、体育館周りの樹木を中心に剪定作業が行われています。樹木がきれいに整っていく様子を見ていると、すがすがしい気持ちになります。

頑張ってますね!!

4・5・6組の掲示コーナーには、子どもたちが制作した作品や活動内容などが掲示されています。一つ一つの作品には、それぞれの子の思いや頑張りが込められています。

苦労を実感しました

5年生が福祉体験活動(総合的な学習)として、体育館で車椅子の体験を行いました。実際に車椅子に乗り、カラーコーンを回ったり段差を乗り越えたりすることによって、車椅子を利用している人の苦労や思いなどを実感しました。

いちご贈呈式

21日(金)に、“JAしおのや”の方々が本校を訪れ、いちごの贈呈式が行われました。児童を代表して、保健給食委員会の6年児童2名がいちごを受け取りました。

贈呈された“いちご”は、28日(金)の給食の際に矢板市内一斉で子どもたちに提供されます。

図書委員による読み聞かせ

朝の時間を活用して、水曜日は「図書委員による読み聞かせ」をオンラインで行っています。5年生の教室を通りかかると、子どもたちは「読み聞かせ」が映し出されたテレビ画面を集中して見ていました。

楽しい昼休み

寒い日が続いていますが、昼休みになると子どもたちは元気に外遊びに興じています。今日の昼休みは、長縄跳びやサッカー、鬼ごっこなどをして楽しむ姿が見られました。

中学校へのステップアップ

6年生の算数は、まとめの問題に早くも取り組んでいます。「算数の学習をしあげよう」という単元で、これまでの学習をふり返り、学習内容の理解を確実なものとしています。

算数は3クラスに分かれて授業を行っていますが、どのクラスでも真剣に取り組んでいます。中学校へのステップアップの準備が、着実に進んでいるようです。

全集中!! 長縄記録会

3校時に体育館に行ってみると、中学年が長縄記録会を実施していました。少しでも記録を伸ばそうと、子どもたちはクラスごとに一致団結して取り組んでいました。

思うような記録が出ずに、悔し涙を流す子もいました。子どもたちのひたむきで熱い思いがその姿には表れていました。

お箏教室

2校時から3校時にかけて、6年生を対象に「お箏教室」が行われました。お箏の先生の指示に従って、子どもたちは姿勢を正しながら箏を演奏しました。箏の音色を近くで聴き、子どもたちは日本の伝統的な和楽器の素晴らしさを感じていました。

雪景色

矢板市内では朝から予想外の雪が降り、校庭も雪景色となっています。

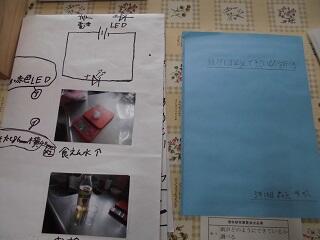

塩谷南那須地区理科展

塩谷南那須地区理科展の審査に向けて、本校からは10点の作品(研究)が提出されました。新型コロナウイルス感染症の影響で一般公開はありませんが、明日、例年どおり審査が行われます。

一つ一つの作品には、「小さな科学者」たちの頑張った姿があふれています。

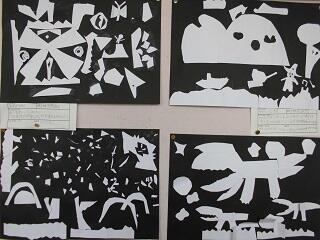

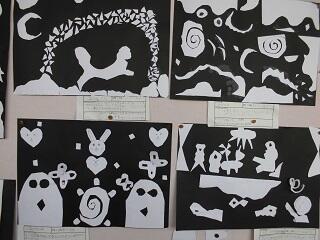

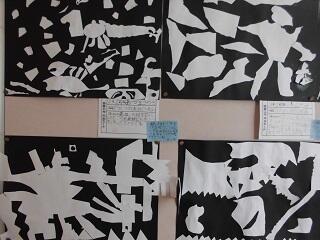

はさみのアート

2年生が図工「はさみのアート」という学習で、自由に切った紙をおいて何に見えるかを考え、それらを組み合せながら作品に仕上げました。

一つ一つの作品には、子どもらしい豊かな発想が活かされています。

新登校班編成

昼休みの時間を使って、令和4年度の新登校班編成が地区ごとに行われました。各教室に分かれ、班長・副班長を中心にして集合場所や集合時刻の確認をしました。

ミシンボランティア

家庭科の学習で、5年生がランチョンマットを製作しました。初めてミシンを使うということもあって、ぶらぶらクラブの皆さんにお手伝いいただきました。

自分でかいた線に沿ってミシンで縫っていきました。ぶらぶらクラブの方の助言やお手伝いをいただきながら、子ども達は熱心にミシンを操作していました。

新清掃分担スタート

今日から、新しい清掃分担となりました。班長を中心に自分の役割を決めていきました。学校を少しでもきれいにしようと、子どもたちは一生懸命に働いていました。

高く上がったよ!!

1年生が凧揚げに挑戦しました。一人一人が自分で模様をつけた凧を揚げました。高く舞い上がった凧を見た子どもたちからは、歓声が聞こえてきました。