文字

背景

行間

押小日誌

駅伝競走大会に至るまで(5・6年生)

先日、開催されたさくら市小学校駅伝競走大会。さまざまな子どもたちの姿に感動をもらったことを先日のホームページでもお知らせしました。

今回は、大会に至るまでのエピソードをいくつかご紹介いたします。

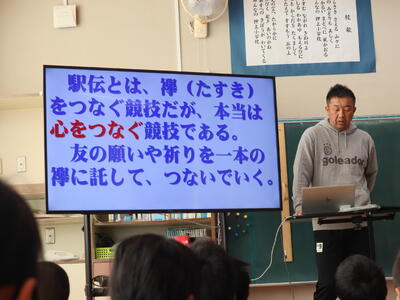

「大会に向けての心づくり」

校内持久走記録会(11月15日)を終え、この大会まで2週間、さまざまな準備・練習を行ってきました。

練習に入る前に、5・6年生全員を集め、駅伝とはどのような競技なのかを、教務主任から子どもたちに伝えました。

「練習は嘘をつかない・練習は裏切らない・練習が全てであること」

「駅伝は次の走者が少しでも楽に・よい位置で走れるように・優勝できるようにと、たすきに思いや願いを込めて、1秒でもはやく仲間にたすきを渡すこと」

「駅伝とは、たすきをつなぐ競技だが、本当は心をつなぐ競技であること」

そして、「一人の1秒はチームの1秒」という昨年からのテーマを伝えました。

このような「心づくり」を行って、練習に入りました。

「業間の練習」

練習は、業間休みに行います。短い時間ですが、集合が早く、すぐに練習に入ることができました。練習は、走り込んで体力をつけることの他、たすきの受け渡しのポイント(大声で呼ぶ、たすきをもらったらまず走る 他)など、駅伝ならではの練習を行いました。

「ある日の放課後に」

この駅伝大会を次週にひかえた24日の放課後、何人かの子どもたちが、校庭の駅伝練習コースを走っていました。帰宅後、集まって自分たちで練習をしていたのです。業間の練習で教わった練習方法を忠実に行い、たすきの受け渡しのコツもしっかり行い、互いに「がんばれ!」と声をかけ合って練習しています。どのような気持ちが、子どもたちをこのような行動をさせるのでしょう。「絶対勝ちたい!」という強い気持ちかもしれません。「自分の1秒を削ってチームの1秒を生み出すんだ!」という思いかもしれません。もしかすると「納得いく走りをしたい」という願いかもしれません。誰に言われるでもなく、主体的に練習する、その「努力する姿」に、感動を覚えました。

そう、あの日に学んだ「練習は嘘をつかない・練習は裏切らない・練習が全てであること」を実践し、そして彼らは現実のものにしたのです。子どもたちはうれしさと充実感(もしかすると安堵感かも)で一杯になったことと思います。これからの人生で大切なことも学んだのではないかとも感じています。

※以前にお伝えした、校内持久走記録会(11月15日)でも、ひたむきに努力している話を掲載しました。子どもたちのこんな姿に私は心が打たれる思いとともに幸せを感じています。

空き容器が大変身(3年図工)&教育実習生実習終了

3年生が楽しそうにカラフルな粘土で何かを作っています。

図工「空き容器の変身」という学習で、「空き容器と紙粘土の組み合わせ方を工夫し、形や色の感じをとらえながら、生活の中で楽しく使えるものを作る」というねらいがあります。

子どもたちは、「どこにどんな風に粘土をつけていこうかな」「小物入れにするにはここを切ろうかな」など、自分の思い描く完成作品をめざして無我夢中です。楽しそうに、でも真剣に作っている姿、とてもいいなと感じます。

「校長先生、これはペン立て。ペンを分けられるようにしてみた。」「小物入れを作りました。入れるものが取りやすいようにしてみました。」などなど、子どもはいろいろ工夫をします。見た目も楽しい、大変身した作品が次々完成しました。

※この日は、教育実習生の実習最終日でした。この日一日は、3年生の子どもたちの担任として朝から全てを行いました。また、その週には研究授業も行いました。

最終日を無事に迎えられたこと、本当によかったと思っています。実習を終えて「先生になりたい」という気持ちが高まっていたらうれしく思います。先生の卵として、大学に戻ったら一生懸命勉強に励み、先生を目指してくれたらうれしいです。4週間おつかれさまでした!

最後まで走り抜けた子どもたち(市小学校駅伝競走大会(5・6年生))

29日(水)さくらスタジアムにて、さくら市小学校駅伝競走大会が開催されました。本校からは、5年生1チーム、6年生2チームが出場しました。

そして、6年生が昨年度に引き続き優勝し、連覇を果たしました。本当におめでとう。

また、出場した6年生(もう一つのチーム)も5年生も仲間を信じてたすきをつなぎ、最後まで走り抜きました。その「あきらめない姿」と「全力の姿」に心が動きました。

これまで、子どもたちを支え、励ましてくださったご家族や地域の皆様など多くの方々に感謝申し上げます。ありがとうございました。

校内持久走記録会(11月15日)を終え、この大会まで2週間、さまざまな準備・練習を行ってきました。(そのことについては、後日、このホームページでお知らせいたします。)

大会当日、体調不良のため選手が数名欠席したことにより、オーダーの多少の変更がありましたが、子どもたちは、自分たちのもっている力を出し切り、全力でたすきを渡す姿が見られました。チームが・自分が、どのような位置(順番)にいても決して気を緩めず、あきらめずとにかく次の人にたすきを渡す姿、教わったたすきの受け渡しのポイントをそのとおり実直にやりきっている姿(特に、たすきを受け取った後はまず全力で走ること)に私は感動していました。

また、応援の声もしっかり走者に届いていました。苦しいときほど応援の声が力になることも教わっていたことです。人数は他校に負けますが、声の大きさでは負けないほど全力の応援でした。

【5年駅伝の部】

【5年エンジョイランニングの部】

【6年駅伝の部】

(押上A)

(押上B)

【6年エンジョイランニングの部】

出場した3チーム、そして、駅伝の部で出場の機会がなかった児童によるエンジョイランニングで、仲間のためにも、自分のためにも、最後まで走りきったこと、そのような本校の子どもたちを、私は誇りに思います。感動をありがとう。

※大会に向けて、準備や当日の運営など、小体連事務局の皆様、市内小学校の体育主任さん、大会スタッフの皆さん、市教委や陸協の皆さん、大変お世話になりました。子どもたちへのあたたかな励ましの声もたくさんいただき感謝申し上げます。

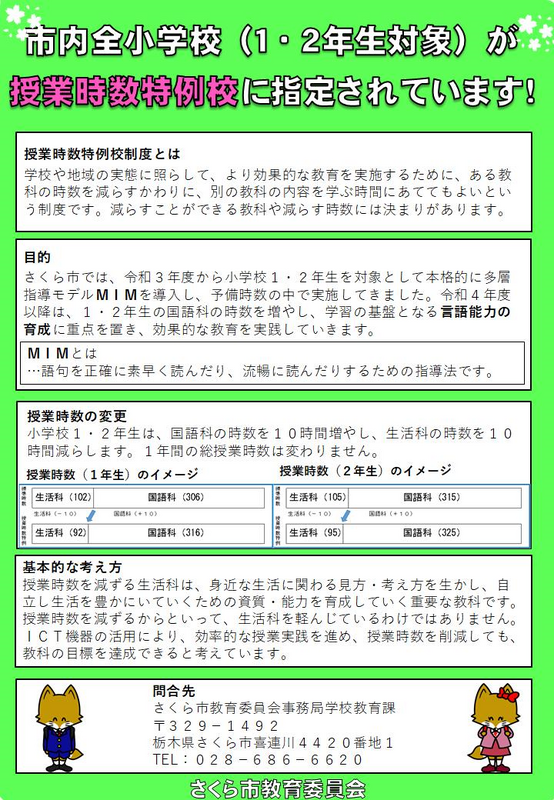

さくら市教育委員会からのお知らせ(R5市学力調査)

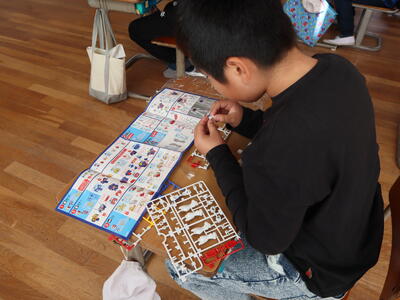

プラモデルを題材に(5年社会科)

5年生の教室で子どもたちがプラモデルを組み立てています。「あれはまさに…!」

5年生の社会科「我が国の工業生産」の授業の一環として、日本のものづくりの技術を学び、工夫や努力、課題などを知るとともにその解決策について考えることを目的にした授業です。この学習は、プラモデルメーカーの学習プログラムを活用したもので、市内の全小学校で実施される予定です。(今はこのようなプログラムがあるんですね。)

この時間は、プラモデル組み立て体験をして、製造工程や生産の仕事について予想を立てます。プラモデルづくりに「悪戦苦闘」の子もいれば「得意」な子もいましたが、早く終わった子が苦戦している子の手伝いをしたりしながらなんとか完成にこぎ着けたようです。

この後は、プラモデル工場の動画を視聴し感想をクラスで共有します。一見、楽しそうな仕事のようにも見えますが、いろいろな苦労や努力があるようです。また、環境への配慮など持続可能なものづくり産業という現代的な課題もあるようです。日本の誇るものづくり技術について、体験を通して学べる機会となりました。ものづくり産業に対する子どもたちの興味関心が高まることを期待しています。(私は、まさにこのアニメ世代。あの当時はプラモデルがなかなか手に入らなかったのを覚えています。週末、おもちゃ屋に入荷するのを並んで買った記憶が…自分の好きなモ〇ルスーツはシャ〇専用ズ〇ックです。)

無断転載を禁止します。