文字

背景

行間

押小日誌

かたちづくり・かたちあそび(1年図工・算数)

1年生の教室で、子どもたちが真剣になっています。

この日は図工で、紙版画を作っていました。下書きにあわせて、色紙を切っていきます。下書きの形に合わせて切るのは結構難しく、はみ出たり、形がちょっと変わってしまったり…でもそれもまた、よい「味」になっています。この色紙は、シールになっていて貼りやすく、そして、水にぬらすと色が出てくるので、そのまま(ローラーでインクをつけなくても)紙に刷ることができるのだそうです。教材も進化しています。ちょっと驚きでした。

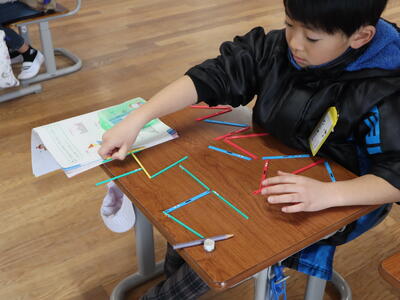

翌日、今度は算数の時間、数え棒を使っていろいろな形を作っていました。前の時間に、色板を使って形を作っていました。この日は、格子点を数え棒(直線)で結んでも形が作れることを学びます。図形の学習の基礎(頂点や辺、多角形など)になるわけですね。

いろいろな教科の学習で、それぞれに学んでいることがつながっているなと感じます。子どもたちの真剣かつ楽しそうに取り組んでいるのもとてもいいなと感じます。

「生きているだけで百点満点」(5年生・健康教室)

助産師さんに協力いただき、5年生の健康教室を行いました。「生命の誕生」という学習で、生・性に関する大切な学習です。

みんなが生まれるまでの過程について学び、この世に生を受けることや赤ちゃんの育ちと誕生について学びました。折り紙の中の針の穴で卵子の大きさを確認したり、赤ちゃんの人形(3500g)を抱いたりする体験もしました。自分の誕生月ごとにいかにおうちの方が心配したり大変な思いをしたかもお話ししてくださいました。(写真で、目を閉じているのは、赤ちゃんが生まれたときの泣き声を聞いている場面です。)

助産師という、命を扱うお仕事をされているからこそ感じること…「寿命はそれぞれちがうけれど、命を大切にしてしっかり生きてほしい」、「みんなは、自分で選んで自分で生まれてきた、これってすごいことなんだよ」というお話をいただきました。

むすびに、助産師の先生から「生きているだけで百点満点」という言葉を教えていただきました。大変な確率で、おうちの方から喜ばれ、大切にされてきたみなさんの命、もうそれだけで・生きているだけで「百点満点」というメッセージです。子どもたちの心にしっかり刻まれたと思います。

たのしくうつして(2年・図工)

2年生が夢中になって紙を切ったり貼ったりしています。

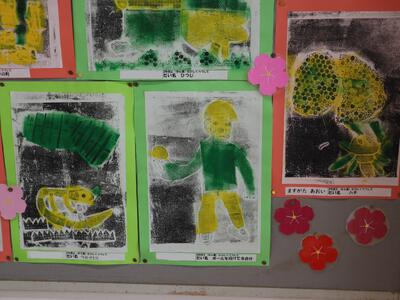

図工の「たのしくうつして」という単元で、紙版画を楽しむ学習です。保護者のみなさんは、先日の授業参観で教室に掲示してあった作品をごらんになったかもしれません。作品になるまでの様子です。

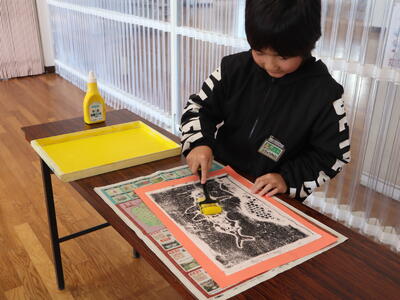

版画にしたい絵を下書きします。そして、下絵に合わせて型紙を切って貼っていきます。型紙のでこぼこの特徴を生かすのもポイントのようです。また、紙だけでなく、毛糸など、紙以外の素材を使う子もいます。

版ができあがったら、いよいよインクをつけて刷ります。刷り上がりはどうかな…ちょっとドキドキです。それから、黒一色でなく、他の色をのせたりもします。多色になると雰囲気が変わります。

みんなの作品ができあがりました。どの作品も個性があってとてもいいです。大きく表現もできていていいです。

「なんだか、美術館みたいだね。」という子がいました。「じゃあ、『ミュージアムおしあげ』かな。」とその子に言うと、「看板をつくる!」と言ってさっそく看板ができあがりました。かわいらしい看板もいいですね。

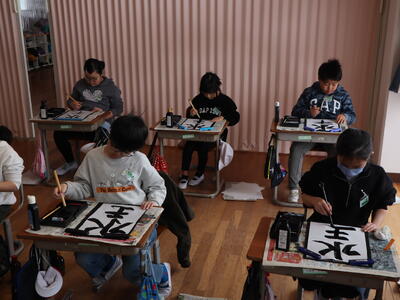

書写指導、お世話になりました(3年書写)

6日(火)、今年度最後の書写指導(3年生)がありました。

地域の先生を招いての書写指導は、この日が最後です。最後は、これまで習った筆運びを使って「水玉」を書きました。

横画、縦画、止め、はらい、はね、点など、習ったことを総動員して書き上げます。昨年度まで、私も3年生の書写を教えていましたが、筆先の向きや筆の持ち方などを意識する、縦画と横画のバランスに注意する、そして1枚の紙に2文字の漢字を入れるのが、子どもたちにとってとても難しいです(「水」が大きくなってしまい、「玉」が小さくなったり紙に入らなかったりします)。どうかな…と見ていましたが、子どもたちの「水玉」は、2文字のバランスもなかなかよく仕上がっていました。先生の教え方に秘訣がありそうです。

先生、1年間、大変お世話になりました。引き続き、子どもたちのためにお力をいただければと思います。ありがとうございました。

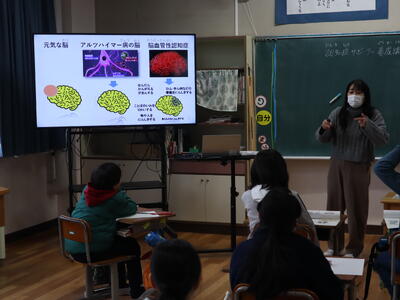

認知症サポーター養成講座(4年生)

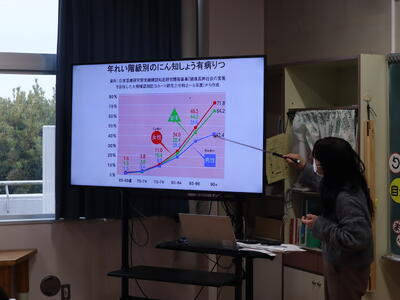

5日(月)、市役所高齢課の方をお招きして、認知症サポーター養成講座を行いました。

これは、認知症に関する正しい知識を身につけ、認知症の方やその家族が安心して暮らし続けることのできる地域づくりを目指した講座です。これからますます高齢化社会となり、認知症となる方が増える恐れがあり、小さいうちから認知症のことや、その支援の仕方を学ぶという目的で行われています。

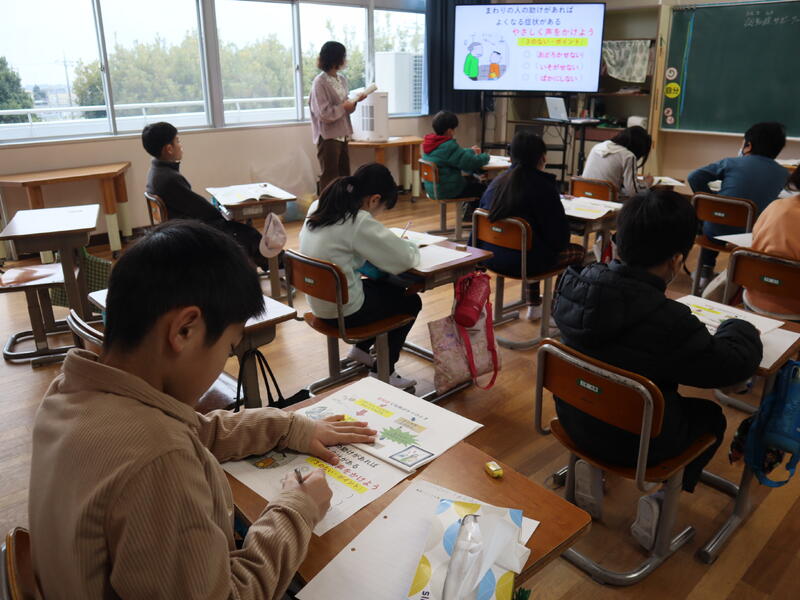

はじめに、高齢化社会になっていることや脳のこと、そして認知症の特徴について学びました。

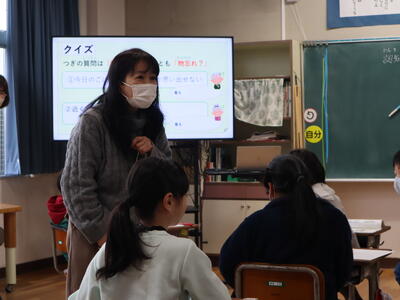

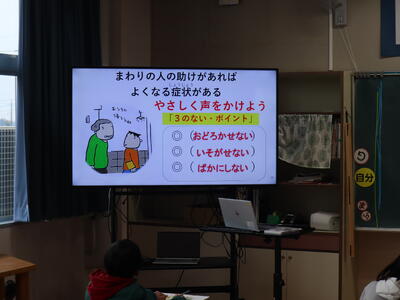

次に、高齢者の方や認知症かな…という方にどのように接するとよいか考えました。そして、担任が高齢者役になり、その場でどう行動したらよいかを実際にやってみました。子どもたちは、はじめ「どうしよう…」と少し戸惑っていたようでしたが、すぐに「大丈夫ですか?」「いっしょに帰りましょうか」などと声をかけ始めました。この「関わろうとすること」がとても大切だそうです。「見守ることも大切です」とも教わりました。

これから、社会の担い手になる子どもたちです。ぜひ、学んだことをもとに、「サポーター」として地域社会を支える人になってほしいと願っています。

無断転載を禁止します。