文字

背景

行間

押小日誌

読み聞かせ6

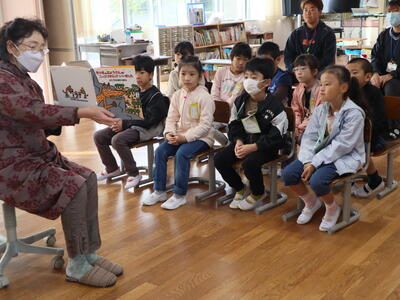

先日、今年度6回目の読み聞かせを行いました。

朝の読書や読み聞かせを聞くことは、落ち着いた生活をスタートさせる意味でも大切だなと感じています。

そして、読み聞かせを聞く子どもたちのまなざしや表情を見ていると、子どもたちがこの読み聞かせをとても楽しみしていることがよく分かります。

暦の上ではもう冬ですが、秋も深まり読書にもよい季節です。子どもたちの本への興味も深まることを願っています。読み聞かせボランティアの皆様お世話になりました。

さくら市教育委員会からのお知らせ(さくら市ミュージアム 開館30周年記念)

記録に挑戦、自分の心に挑戦(校内持久走記録会)

15日(水)、校内持久走記録会を実施しました。

これまで「持久走大会」という名称でしたが、今年度は、自分の記録に挑戦するという意味で「記録会」という名称に変え実施しました。業間休みには持久走練習として、校庭を走る児童が日々を追うごとに増え、自分の目標に向かって「今日は〇周走るんだ。」「先生!〇周走ったよ!」など子どもたちは走ることに意欲をもってのぞんでいました。

また、記録会前々日のグリーンタイムでは、校庭の石拾いと落ち葉取りを行い、自分たちで、安全に走れるグランドづくりも行いました。

当日、2校時が1~3年生、3校時が4~6年生と、2部構成で実施しました。子どもたちは、精一杯自分の記録に挑戦し、がんばりました。最後まで走りきる姿に、そして他の学年の子を精一杯の声で応援している姿にとても感動しました。保護者の皆様にも応援にお越しいただきました。ありがとうございました。

さて、当日は「スペシャルゲスト」として、子どもたちの先輩にあたる、的場亮太(まとばりょうた)さんにお越しいただきました。的場さんは、本校卒業後、氏家中、大田原高、順天堂大学へと進み、大学在籍時には箱根駅伝に出場した大先輩です。その後、実業団で走り続け、現在はさくら市の職員としてがんばっています。的場さんが小学生の時に、私も本校に勤めていて、そのつてでオファーした次第です。(ちなみに小学校の時から的場さんは陸上大会の長距離に出場していて放課後の練習を行っていました。また、6年生で緑化委員会(当時)に所属していてそちらも担当していました。懐かしい思い出です。)

的場さんは、子どもたちと一緒に準備運動やアップ、そして本番では伴走をしていただきました。そして、走り終わった子一人一人に「がんばったね」のグータッチ(うれしいプレゼントですね)。子どもたちは先輩からのプレゼントにとてもうれしそうにしていました。

的場さんが子どもたちへ送ってくれたメッセージ「あの子に勝ちたい、負けたくないという気持ちももちろん大切だけど、自分の力を精一杯出すことが今日は大切です。」は、私も大切にしたいと思っていたことです。弱い心に勝って、今自分がもっている力を出す、出し切る、つまり全力を出すことが大切と思っています。子どもたちも的場さんのメッセージを本当に走りや応援であらわしてくれていました。各学年、その姿を見て感動しました。的場さんも終わった後「本当に一人一人が一生懸命がんばっていました。後輩がこんなにがんばっているのを見てうれしく思いました。」とお話しされていました。

(6年生の子どもたちと記念撮影)

今回の記録会も一人一人が全力の「全員主役」になりましたね。私も子どもたちの全力の姿に幸せを感じるとともに、教え子と約20年ぶりに一緒に走れたことにとてもうれしく思っています。

※この記録会に向けて、何人かの子どもたちは、放課後や早帰りの日の午後、自主的に校庭で走っていました。また、中には夏休みから走っていた子もいたそうです。きっとその子には「こうしたい」「こうありたい」という目標があったのだと思います。目標に向けて努力することは大切です。でも、大切と分かっていても実行すること、続けることは簡単なことではありません。努力し続けていた子どもたちを見て、私は目頭が熱くなっていました。続けていた努力は決して裏切りません。その気持ちと経験は今後にきっと生かされ、花開くときが来ると思っています。

薬物乱用防止教室(6年)

9日、6年生の薬物乱用防止教室を実施しました。

栃木県警からお二人の警察官がいらっしゃって、映像や掲示資料を使って、薬物の種類やその影響、そして、誘われたときの断り方などを学びました。(代表児童が実際に役割演技でやってみました。)

市販の薬でも、決められた内容で服用しないとそれも「薬物乱用」になること、誘い言葉のキーワード「ただであげる」「もってるだけでいい」、薬物乱用とならないために大切なのは「規則正しい生活」「ルールを守る生活」であることなどを学びました。

最後は、合い言葉「薬物乱用は ダメ。ゼッタイ。」をみんなで言ってこの学習をしめました。

子どもたちの幸せな将来のためにも大切な学習でした。軽い気持ちが不幸を生み出します。我々大人の目も大切であることをあらためて感じました。

避難訓練(火事)・防災体験学習(防災教育実践研究の取組)

本校は今年度、防災教育実践研究推進校として安全教育に関する取組を進めています。

今回、その研究の一環として、8日(水)に避難訓練を行いました。今回の避難訓練は火災が発生したと想定して行うもので、防災学習の観点から、避難後は、各学年で体験学習や防災学習を行いました。(※2年生は学級閉鎖により中止)

氏家消防署の方々にご協力いただき実施しましたが、教育委員会関係の方々も来校され、活動の様子を参観いただきました。

訓練・避難の様子

消火体験(6年)

スモーク体験(4年)

防災学習(1・3・5年)

火災時の避難の仕方を学び、安全に素早く行動すること、また、防災に関する意識を高めることを目的として実施しました。災害時の行動や防災に関する意識については、一朝一夕で向上させることは難しいと考えていますが、意識して繰り返し思い出したり、行ったりすることが重要です。今後も継続して指導に当たっていこうと考えています。

無断転載を禁止します。