文字

背景

行間

押小日誌

タブレットを活用して(4年図工・作品鑑賞)

4年教室で子どもたちがタブレットに何か書き込んでいます。

この時間は図工で先日作った作品を鑑賞する学習でした。ICTアドバイザーの先生からタブレット端末を活用するといいですよの助言をいただき、タブレットのアプリ「Padlet(パドレット)」を使って鑑賞をしているのでした。

「Padlet(パドレット)」は、Webブラウザで使えるオンライン掲示板のアプリです。文章や画像、音声、動画、手書きなど、いろいろなものを投稿して、みんなで閲覧したりコメントしたりできます。子どもたちは、自分作品を撮影し、それを投稿します。そして、お互いの作品を見て、コメントを入力(投稿)します。

子どもたちは、たくさんの友だちの作品を見てコメントを投稿していました。ときたま実物作品を見たり、その子に質問したりするなど「アナログ」の部分も。画面だけではなく、実際に見る・聞くことも重要です。

いろいろなコメントが自分の作品にも集まり、子どもたちは読むのもきっと楽しみでしょう。タブレットの新たな使い方に私もとても感心しました。

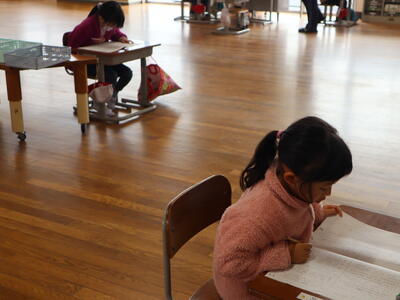

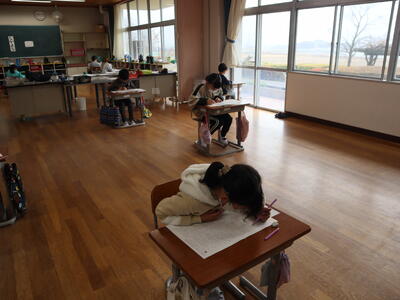

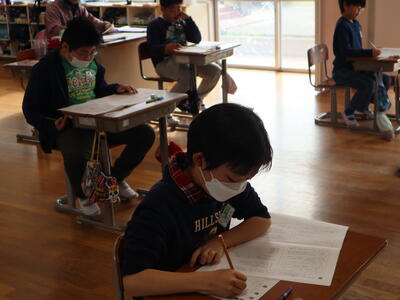

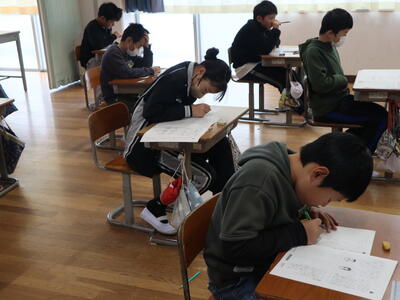

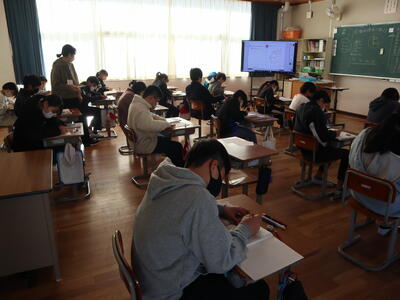

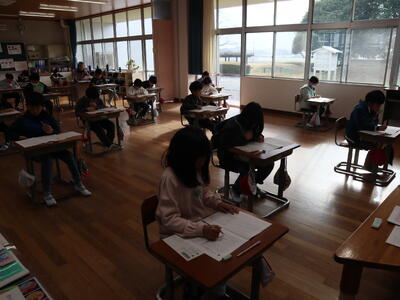

力試し(1~6年 市学力調査)

12日(火)、さくら市学力調査が行われました。日頃の学習の成果を確認する「力試し」です。

全学年、国語と算数が調査教科です。2・3校時の時間に実施しました。子どもたちの様子を見に行ってみると、校舎内がシーンと静まりかえり、ひたすら鉛筆が用紙の上を走る音と、「よしできた!」「うーん…」という心の中の声だけ(!?)が聞こえてきました。めあてのように「全力」で取り組んだと思います。

結果は、年明け2月頃に届く予定です。お子さんを通じてご家庭に結果表が届きますのでご確認くださればと思います。

味噌汁を作る(5年家庭科・調理実習)

先月はご飯を炊いた5年生。今度は味噌汁を作る調理実習を行いました。

具は、大根、油揚げ、ネギです。まず具材を切ります。包丁さばきに苦戦している子、器用にこなしている子など、さまざまです。

だしは、きちんと煮干しから取ります。いつも粉末だしを使っている身としてはちょっと後ろめたい気が…

具を入れて、火が通ったか確かめて、味噌を入れます。味噌も、煮ている汁で溶かしてから入れて、溶きやすくしています。

さあ、完成です。ちなみに煮干しは取り出してもいいですし、そのまま残して食べてもOKです。そのままの班が多かったようです。

自分で作った味噌汁、「おいしい!」の声がたくさん聞こえてきました。ちなみに、先生から「だしの入っていない、ただの味噌汁」が配られました。比べてみて、だしのよさを感じさせたいねらいがあります。「やっぱり自分たちの方がおいしい」「ただの味噌汁は味が濃い感じがする」など、いろいろと感じたようです。

これで、5年生はご飯も炊けますし、味噌汁も作ることができるようになりました。5年生の保護者の皆さま、ご家庭で、お子さんにご飯と味噌汁を作ってもらうのもよいかもしれませんね。

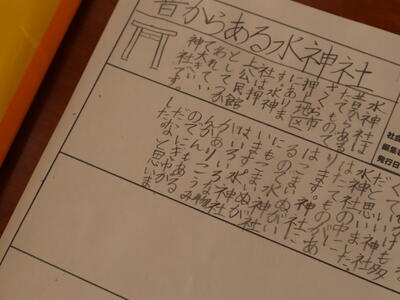

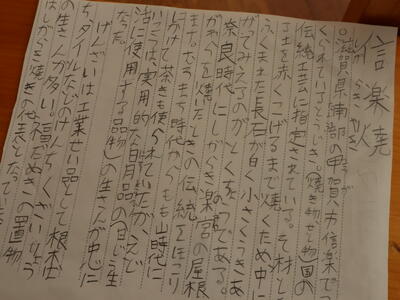

調べて書く・まとめる(4年社会・国語・総合)

4年生になると、課題について調べ、調べた情報を整理したり要約したりして、いろいろな形式(リーフレット、新聞 など)に表現する学習が増えてきます。

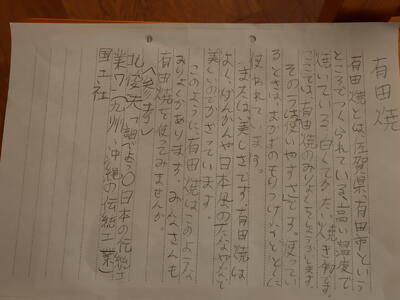

ある日の4年生の社会科の授業です。「県内の文化財と年中行事」という学習で、自身で調べた文化財や地域の行事について新聞形式にまとめています。

同じ時期、国語では、和紙に関する説明文を学んだ後、自分で伝統工芸について調べて、リーフレットにまとめます。

総合的な学習の時間でも、「福祉」に関する学習で、自分のテーマについて調べてまとめます。(総合的な学習の時間では、タブレットで発表用資料を作っている子もいます)

このように、さまざまな教科で、調べる、整理・要約する、まとめる・書き表す などの力を育てていきます。「教科横断的」と言いますが、一つの教科で学んだことを他の教科で生かしたり伸ばしたりする、または同時に複数の教科で同じ力を育てていく学習です。

子どもたちが言っていました。

「次の国語も調べていることをまとめるんです。似たような勉強をしているんです。」

子どもたちが一番そのことをよく分かっているようですね。

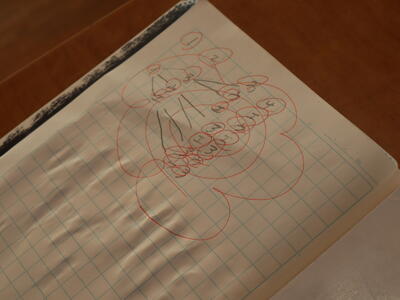

順序よく整理して調べよう(6年算数)

「次は何が来る?」「イ!」「次は?」「エ!」

6年教室でカタカナが飛び交っています。

のぞいてみると、算数の時間で、「順序よく整理して調べよう」という学習の時間でした。

4人の子がリレーを走る際の順序は何通りあるかを考えます。落ちや重なりがないように4人の走る順序を考えます。

走る人を記号化(ア、イ、ウ、エ など)するとよいことや、図や表を使うとよいことを学んで、実際に調べていきます。順序よく筋道立てて調べることが大切です。

6年生らしく、個人で一生懸命考え、合っているか確かめます。ともだちとノートを交換して確認もします。(花丸もつけます。先生からだけでなく、ともだちからもらう花丸もうれしそうです。)

この学習では、計算などは出てきませんが、筋道立てて考える「論理的思考」を育てる単元です。粘り強く考えることや、今後の生活に役立てようとする(体育の時間や遊びの中でも考えられます)態度も養いたい学習です。

順序よく、そして整理しながら…自分にとっては得意分野でなく、子どもたちがしっかりできていることに感心しつつ教室を後にしました。

※6年生もあと3ヶ月ほどで卒業です。教室の片隅には思い出の写真が少しずつ増えています。(すべり台の写真、いいですね。)

無断転載を禁止します。