文字

背景

行間

押小日誌

雪景色

昨日から降り出した雪は、夜に一度止んだようですが、朝方また少し降り出しました。でも、お昼前には雪も止み、なかなかできない雪遊びを子どもたちが楽しむ様子が見られました。

2時間遅れの登校でしたが、無事子どもたちが登校できてほっとしています。明日以降も道は凍っている場合もあるかもしれませんので十分注意いただくようご家庭でもお話しくださればと思います。

登校の様子から

雪の日も並んで登校、寒いですが元気に挨拶ができています。

雪って集めたくなります。

雪の校庭から見える貨物列車

雪の日も勉学に励む金次郎像

子どもたちの雪遊びの様子から…雪だるまやかまくらづくり、雪合戦、中には寝転んで雪の感触を全身で味わっている子も。

1年生が「校長先生!」と言って見せてくれました。かわいらしい「雪うさぎ」です。

こちらは謎のオブジェ。正体不明の芸術家、バン〇シーが来ていたのでしょうか。

5年生特製雪だるま…なんとも言えないいやしの表情です。これはまさに「押上小の守り神」。子どもたちを見守っているようです。

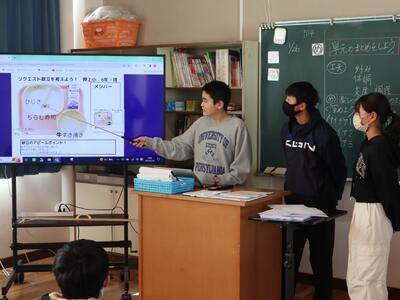

こんなメニューを提案します!(6年家庭科)

6年生の家庭科では、食事に関して、栄養のバランスを考えて、献立を考える学習があります。先日は、その学習の一環で調理実習を行いました。野菜やキノコのベーコン巻きを作りました。私もお誘いを受けて、ベーコン巻き3種をちょうだいしました。とてもおいしかったです!ごちそうさまでした。ありがとうございました。

さて、その数日後、その続きで、給食の献立を基にしてメニューを考える学習を行いました。はじめに、本校に勤務する学校栄養士の先生から給食の献立をどのようにして考えて計画するのかお話を聞きました。

その後、個人個人でこんな献立はどうかな…というものを考えた後、グループで「私たちはこんな給食の献立を提案します!」としてメニューを話し合いました。用意された資料の情報を確かめながら、タブレット端末を使ってメニュー化していきます。

そして、翌日、自分たちのメニューを発表。栄養士の先生に教室に来てもらいプレゼンしました。なにやら栄養士の先生の目にとまった献立は3月の献立に採用されるかもしれないとのことでかなり子どもたちは「本気モード」。実現するとなると、やっぱり俄然やる気になるんですね。

自分の班の献立の「アピールポイント」もあって、「和食(洋食)に統一した」「栄養のバランスを考えつつ好きなメニューにした」「色合いをよくした」「揚げパンを入れるために主菜や副菜を工夫した」「みんなの好きそうなメニューにした(残しを減らすため)」など「なるほど・・・」と子どもたちの考えに感心しました。

6年生も卒業まであと2ヶ月を切りました。3月の給食献立が楽しみですね。さて、みんなの献立は採用されるでしょうか?

雪

今日のお便りとメールでお知らせしましたとおり、降雪のため、明日の登校時刻は2時間遅らせ、10:05にいたします。気を付けて登校するようご家庭でもお子さんに伝えてくださいますようお願いいたします。

今日の6時間目、環境飼育委員会の子どもたちが昇降口前の雪かきをしてくれました。みんなのためにありがとう。

クラブ見学(3年生)

1月29日(月)のクラブ活動の時間に、3年生が見学をする「クラブ見学」が行われました。

本校では4年生からクラブ活動が始まります。ですから、4年生になる前のこの時期、3年生がクラブの様子を見て回り、来年度の参考にします。

それぞれのクラブでは、事前に話し合い、3年生にどんな様子を見てもらおうか、体験をしてもらうかなど話し合ってきました。

科学クラブ(不思議な…「動き出す魚」)

創作クラブ(水族館モビールづくり)

パソコンクラブ(早押しクイズ大会)

屋外スポーツクラブ(ケイドロ)

屋内スポーツクラブ(ドッジボール)

3年生もワクワクしながら見学、体験をしていました。自分たちで時計を見ながらグループ行動もできました。クラブ活動の様子はイメージついたようですね。4年生になったら楽しみですね。

※クラブ活動の内容(〇〇クラブ)は、その年その年で変わることがあります。

お世話になりました(授業参観・学年末PTA)

本日2日(金)、授業参観ならびに学年末PTAを開催しました。

多くの保護者の皆様にお越しいただきました。ありがとうございました。

授業参観(5校時)…緊張の中にも、子どもたちとてもがんばっていました。いつも一生懸命でがんばっているのですが、授業参観ではいつも以上に本当に張り切ってがんばっていました。がんばれるっていいなと感じました。

1年 国語 読みの時間

2年 生活 明日へジャンプまとめ発表

3年 国語 音訓カルタ

4年 書写 夢に一歩、近づこう

5年 算数 変わり方を調べよう

6年 国語 言葉について考えよう

全体会(オンライン)…PTA会長さん、副会長さん、大変お世話になりました。

学年PTA…今年度の子どもたちの様子等を話し合ったり、来年度の役員などを決めていただいたりと大変お世話になりました。

あらためて、今年度、お世話になりました。引き続きよろしくお願いいたします。

※メジャーリーガー大谷選手のグローブも展示しました。お手にとっていただいた方も多かったかと思います。いかがでしたでしょうか。

無断転載を禁止します。