2022年12月の記事一覧

明日から冬休み

今朝は、冷え込みが厳しい上、昨日の降雨の影響で、児童が利用する駐車場の一部に氷が張り、児童の転倒が危惧されましたので砂を撒く処置をしました。児童の安全は、何よりも優先される事項です。児童の登校前に砂を蒔いたので、児童は安心して登校できたのではないでしょうか。

明日から冬休みが始まります。

明日はクリスマスイブ、明後日がクリスマス。そして、大晦日、元旦と続き、1年の中でも最も忙しくも楽しい期間を迎えます。来年は、卯(うさぎ)年です。卯(うさぎ)は穏やかで温厚な性質であることから、「家内安全」。また、その跳躍する姿から「飛躍」、「向上」を象徴するものとして親しまれてきました。他にも「植物の成長」という意味もあり、新しいことに挑戦するのに最適な年と言われています。

2023年が、健やかで、穏やかな1年になることを願っております。今年1年間大変お世話になりました。

学校だより1月号を掲載しました。

学校だより1月号を掲載しました。メニュー学校だよりからお入りください。尚、個人情報保護の観点から、記事の一部を差し替えております。保護者及び地域の方に配付した学校だよりと一部変更がありますのでご理解くださるようお願いいたします。

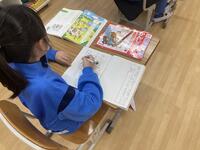

授業の様子(2年生 国語 6年生 社会)

2年生国語、6年生社会の授業の様子です。

【2年生】

漢字の広場5 主語と述語のつながりに気をつけて、文を書こうというねらいの学習でした。主語と述語の関係を確認し、教科書に掲載されている漢字(p82)を利用して、各自で文章を作りました。児童は、掲載されている漢字を組み合わせ楽しく文章を作っていました。

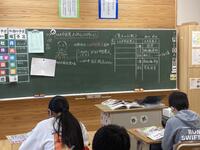

【6年生】

大日本帝国憲法を調べようというねらいの学習でした。日本国憲法と比較することにより、第日本帝国憲法の特徴が理解できたと思います。憲法は、国の最高法規であり、その時代を反映させるものです。なぜ、そのような憲法になったのかをその時代と関連付けていくことが大切です。

清掃強調週間

長期休業前に、使用した校舎内外の環境整備を行い、気持ちよく生活ができるようにすること。公共物を大切にしようとする心を育てることをねらいとして、冬休み前1週間を、清掃強調週間として実施しました。

もちのきタイムを利用して行いましたが、児童は、真剣に清掃活動に取り組んでいました。

児童による清掃を学校生活に取り入れている国は、世界的にみると少数です。しかし、現在では、日本のシステムを導入しようとする国が増えてきたと聞きます。カタールで開催されたワールドカップでは、日本選手団の試合後のきれいに清掃された控室がクローズアップされ、世界中で賞賛されました。このような行為が自然にできるのも、学校教育に児童による清掃が取り入れられていることが影響しているのかも知れません。

畑で利用する看板が出来上がりました。

来年度からお借りする畑(学校東側、6月~10月の期間)については、12月9日付けの記事でお知らせいたしました。今回は、お借りする際に利用する看板が出来上がりましたので紹介します。

この看板の野菜のデザインは3年生が、畑の名称は2年生が考えました。いよいよ、来年度から畑の利用が始まります。今年度中に畑の利用計画を立て、来年度スムーズにスタートしたいと考えています。

小中一貫教育(東ブロック)の取組み

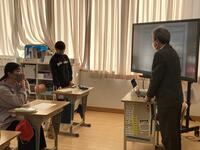

小中一貫教育(東ブロック)の取組みとして、4年生の算数「どのように変わるか調べよう」〔変わり方調べ〕の授業公開を行いました。

今回は、本校の研究課題である、思考し判断したことを、適切に表現する力を育む授業の創造~算数科「図形」「測定・変化と関係」における指導を通して~を基に行う研究授業とタイアップして行いました。

この授業公開は、各学校(北高根沢中学校、東小学校、北小学校)の先生方に授業を参観していただくことで、小中の連携を図るとともに、小中学校9年間を見通した児童生徒の育成を図ることを目的として行っているものです。

児童の下校後に、小中一貫東ブロックの研修会を行いました。他の学校からも授業研究会に参加していただき、有意義な研究会になりました。今後の授業改善に生かしていきたいと思います。

【授業の様子です】

【小中一貫東ブロックの研修会の様子です】

チェンソーマンサンタ登場

今日の給食は、阿久津中学校1年3組の皆さんが家庭科の授業で考えてくれた献立でした。一足早い、クリスマスセレクトデザートが(じゅんなまロール、チョコケーキ、クレープ、いちごゼリー)出されました。

それに関連して、クリスマスセレクトデザートを、スペシャルゲストが教室に運んでくれました。今年のスペシャルゲストはチェンソーマンサンタでした。トナカイと一緒にデザートを運びましたが、児童は思わぬ訪問者に大喜びでした。

元気になれ!!クジャクのジャック

12月8日にクジャクについての記事を掲載しました。

べニア版を設置したことで、衛生面での心配は無くなりましたが、ジャックは、止まり木に跳びあがることができませんので、コンクリートの上で1日中生活しなければなりません。少しでも快適な環境で生活してほしいと考え、ジャックが寝るスペースに藁を敷くことにし、6年生と一緒に作業を行いました

ジャックの体力が回復し、以前のように止まり木に跳びあがることを願いますが、願いがかなうかどうかは分かりません。できる限りのことをして、大切に育てていきたいと思います。

尚、この藁は、上高根沢小学校のご厚意により頂きました。改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。

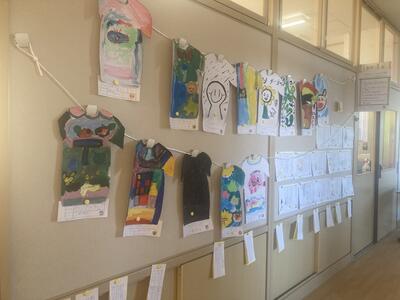

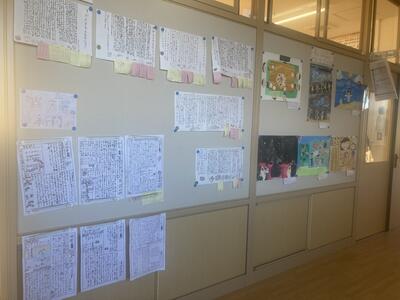

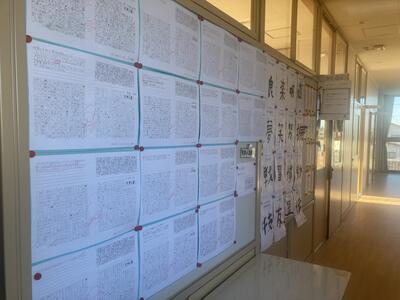

教室廊下側壁面の掲示物等

各教室の廊下側壁面には、授業等で作った作品が掲示されています。掲示物を見ることで、子どもたちの授業の取組の様子がうかがえます。

〖1年生〗

〖2年生〗

〖3年生〗

〖4年生〗は、ヒョウタンを絵付けした作品を展示しています。

〖5年生〗

〖6年生〗

修学旅行報告会(6年生 総合的な学習の時間から)

6年生が、金曜日の総合的な学習の時間に「修学旅行報告会」を多目的室で行いました。

今回の報告会では、「Canva」というアプリケーションソフトを使って行いました。(このソフトは、町で一斉に活用される予定です)

児童は、修学旅行で学んだことを分かりやすくまとめ、堂々と発表していました。従来は、パワーポイントを活用していましたが、今回は、「Canva」というアプリケーションソフトを使って行いました。操作が簡単で、児童も楽しみながら活用できたようです。

今回の報告会には5年生も参加し、6年生の発表を真剣に聞いていました。

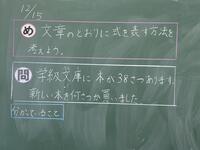

3年生 算数の授業から

3年生の算数の授業は、□を使って場面を式に表そうという単元を学習しています。未知数があっても□を用いると文脈通りの式に表せることやその□に当てはまる数の調べ方を理解することが学習の目標になります。

今日の授業では、文章通りに式に表す方法を考えようというねらいで学習が行われました。

文章の問題を場面絵を活用することで、児童はスムーズに授業に取り組んでいました。まずは、個人で考え、それを友だちと共有することで理解を深めていたようです。自分の考えを相手に伝えること。友だちの考えを聞き、自分の考えと比較したり共有することで知識が定着していきます。まずは、自分の考えを相手に正しく伝えることが大切です。

2年生校外学習(生活科 町探検)

身近な場所に探検に出かけ、自分のこれまでの経験と関連付けながら、地域の場所や人の役割を探し、地域の産業やそこで働く人の生活の様子を知ることをねらいとして、町探検を実施しました。北高根沢中学校、JAしおのや、小堀畳店、北高根沢郵便局を見学させていただきましたが、実際に見学することで地域の様子が分かったようです。お忙しい中、町探検に協力していただいた施設の方々に改めて感謝申し上げます。

尚、今回の町探検では、学校支援ボランティアの方のご協力をいただき児童の安全確保のサポートをしていただきました。感謝申し上げます。

もちのきタイム(クラスタイムから)

今日のもちのきタイムは、クラスタイムでした。各クラスで、各々の活動をしました。下の写真は、1年生と5年生のクラスタイムの様子です。

【1年生】

本校では、ホタルの飼育に取組んでいます。今日は、ホタルの幼虫(市販)を水槽に放虫しました。1年生と行いましたが、初めてホタルの幼虫を見る児童が多く、その姿にビックリしていました。水槽に放虫したホタルの幼虫は、ゆっくりと砂利の中に入っていきました。大切に育てていきたいと思います。

【5年生】

5年生は、頑張りカード(体育科)を皆で取り組みました。鉄棒と縄跳びを行いましたが、児童は、楽しく取り組んでいました。このがんばりカードは、運動の日常化を目指したものです。運動の日常化を図るきっかけを作るには、クラスで取り組むことも大切です。このような取組が、他のクラスに広がっていくことを期待します。

4年生校外学習(社会科 益子)

昔からある益子焼きについて、その伝統を守り育てている人々の努力や工夫について理解する。益子焼が栃木県を代表する伝統工芸であることに関心をもち、益子焼がなぜ有名になったのかを考えることができるをねらいとして、4年生が、益子に校外学習に出かけました。

長谷川陶苑での見学及び陶芸体験、陶芸メッセでの登り窯・城内坂見学等を通じ、児童は、栃木県の伝統工芸である益子焼についての学びが深まったことと思います。

今後は、この学習のまとめを教室で行っていきます。益子焼の他の伝統工芸にも目を向け、学習を深めていってほしいと思います。

もちのきタイム(各種の表彰を行いました)

昨日のもちのきタイムは、各種の表彰(口腔衛生審査会、歯と口の健康週間における作品コンクール、塩谷地区児童生徒作品展、塩谷地区芸術祭書道展)を行いました。

オンラインで実施しましたが、代表児童は大きな声で立派に表彰を受けることができました。

第5回PTA活動検討委員会

昨日、第5回PTA活動検討委員会を行いました。今回の会議は、「組織再編に伴う規約改正及びそれに伴う予算項目等の変更点」について話し合いました。

今後は、理事会、臨時総会等で審議していく予定です。

図書委員会企画 クロスワードクイズ

6日(火)から12日(月)の期間、図書委員会で企画したクリスマスクロスワードを行いました。方法は、

(1)図書室で本を借りる。

(2)クロスワードの用紙をもらう。

(3)クロスワードを解き、回収箱に入れる。

(4)正解したら、シールがもらえるです。

本年度の努力目標に、読書活動の推進があります。図書委員会が中心になり様々な取組を行っていまが、その活動を通じ、読書が好きになる児童が増えてくると思います。

児童の安全な登校のために

12月9日(金)の記事で、コンシェルジュ会議の様子を掲載しましたが、早速、児童の安全な登校(旧東小西側県道の信号機付近)のために、加藤 章 様が交通指導を行ってくださいました。

コンシェルジュの方からの要請を快く引き受けてくださり感謝申し上げます。早朝にもかかわらずご協力くださりありがとうございます。

校内人権週間が終わりました。

校内人権週間が本日で終わりました。人権週間では、人権に関する様々な取組を行ってきました。今後も、継続的に取り組んでいきますのでご協力をお願いします。

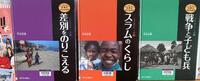

【人権に関する本の貸出】町図書館より

各学年に人権に関する本の貸出がありました。児童は、休み時間等を利用して読んでいました。様々な人権問題を知ることができたと思います。

【5年生に貸し出された人権の本】

【人権標語の作成・掲示】各学年で人権標語を作成し、掲示しました。

【6年生の標語です】

標語の一部を紹介します。

「全員の 人権守って 良い社会」

「みな平等 差別のない 豊かな未来へ」

その他として、担任による人権作文「あすへのびる」や人権に関する本の読み聞かせ、あいさつ運動。いじめゼロ宣言等の取組を行いました。

東小地域コンシェルジュ会議(臨時)

本校の地域コンシェルジュ3名の方にお越しいただき、臨時のコンシェルジュ会議を行いました。

来年度から、お借りする畑(学校東側、6月~10月の期間)の管理方法等と児童の安全な登校について(旧東小西側県道の信号機付近)を議題といて行いました。

コンシェルジュの方々から、貴重な意見をいただき大変参考になりました。今回の会議で出していただいた意見を参考して、今後の活動を進めていきたいと思います。お忙しい中、コンシェルジュ会議に参加いただきありがとうございました。今後も、ご協力の程宜しくお願いします。

【来年度お借りする予定の畑です】

1年生 算数の授業から

1年生算数「大きなかず」ひまわりのたねのかずを、はやく正しくかぞえようというめあてで授業を行いました。

自分たちが育てた朝顔の種を新1年生にプレゼントをするという身近な題材からめあてを設定し、そのために、「はやくかぞえるにはどうしたらいいのだろう」「正しい数の種ををプレゼントしたい」という児童の願いを生かしながら学習を進めていました。

この学習では、「10のまとまりの個数と端数」を考え、位取りの基礎的理解と記数法を学んでいきますが、身近なものを題材にしたので、児童は興味をもち、積極的に自分の意見を発表していました。

クジャク

クジャクのジャックが、止まり木に跳び上がることができなくなってしまいました。怪我によるものなのか、年齢によるものなのかは分かりませんが、皆が心配しています。

以前は、夕方になると2羽が仲良く止まり木に並んでいる姿を見ましたが、今は、クーが止まり木で、ジャックは、その下で過ごすようになりました。その関係で、今までは問題がなかった排せつ物の処理の面での問題が出てきました。

そこで、止まり木の下にべニア版を設置することとし、早速、設置作業を行いました。

ジャックの体力が回復し、以前のように止まり木に跳びあがることを願いますが、願いがかなうかどうかは分かりません。児童が、大切に世話をしているクジャクです。できる限りのことをして、大切に育てていきたいと思います。

4・5・6年生 特別な教科 道徳の授業から

4・5・5年生、特別な教科 道徳の授業の様子です。

4年生「16番目の代表選手」良いチームとは、いったいどんなチームなのかな?北京オリンピックソフトボール日本代表チームから考えていました。代表チームに入れなかった内藤選手、でも、心は15名の選手にも伝わっています。心が一つになると、信じられない力が発揮されるものです。

5年生「世界の文化遺産」日本の文化遺産に興味をもち、大切にする心を育てるというねらいで学習を行いました。

佐々木君の自由研究から、日本や日本人のどのような良さが分かるかを考えました。

6年生「勇太への宿題」長所と短所について考えようというねらいで学習を進めました。意外と自分の長所には気付かないものです。今日は、友だちと話し合いながら、自分の長所、短所を見つけていました。この時期に自分自身について考えることは、とても重要なことだと思います。

1・2・3年生 特別な教科 道徳の授業から

水曜日の5校時は、全クラスで道徳の授業を行っています。児童の道徳性を高めるためるには、学校の教育活動全体を通じて行うことが大切ですが、その中でも、特別な教科 道徳の授業を中核とし授業を通じて道徳性を高めていくことが重要です。

1年生「エマさんのこたえあわせ」外国から来た人と仲良くするには、どんなことが大切かを考えながら授業を行いました。違いを認め合い、互いを尊重しながら生活することが大切です。児童は、「違いがあって当然。そういう人たちと仲良くすることが大切。」等、積極的に自分の意見を発表していました。

2年生「うつくしいもの、うつくしいこころ」どんなものを美しいと思うかを考える授業でした。自然、建造物、人間、赤ちゃん等、美しいものを出し合いました。美しいものを大事にすることの大切さが分かったことでしょう。

3年生「お母さん、かぜでねこむ」家族への思いやりについて考える学習でした。児童は、家族の素敵なところをたくさん発表していました。お互いが思いやりをもって生活すれば、きっと素晴らしい家族になると思います。

ポインセチアの花をいただきました。

地域の方より、ポインセチアの花をいただきました。クリスマスが近くなると花屋さんに鉢物が出回ることから、「クリスマスフラワー」とも呼ばれてもいます。

季節に応じ、毎回素敵な花を届けていただき感謝に堪えません。きれいな花は、きれいな心を育てるとも言われます。本当にありがとうございます。いただいたポインセチアの花は、クラスで大切に育てたいと思います。

6年生 「キャリア・インタレスト・テスト」

若者支援機構の中野謙作様を講師として、6年生がキヤリア・インタレスト・テストを行いました。

このテストは、町内の小学校6年生及び中学校2年生を対象に行うものです。

多様な職業種や自分の適性を知りながら、将来について考え、夢実現のために努力しようとする態度を育てることを目的として行いした。児童は、中野先生の話をよく聞き、自分の将来について、楽しく、そして真剣に授業に取り組んでいました。

運動遊びプログラム(第2回)

1、2年生が体育の時間で「運動遊びプログラム」を行いました。外部講師の方の指導で行いましたが、児童は、楽しく活動していました。この「運動遊びプログラム」は、後、1回実施予定です。

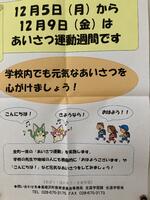

あいさつ運動展開中

人権週間に関連し、5日(月)から1週間、企画委員会が企画したあいさつ運動を行っています。朝の登校時に、5・6年生がプロムナード付近に立って行っています。

今回は、元気な挨拶ができた児童にカードを配り、そのカードを教室前に設置されたボックスに入れる工夫をしました。金曜日に企画委員がカードを回収し集計し、後日放送で発表する予定です。カードを集めることが目的になってはいけないと思いますが、元気な挨拶をするきっかけになることを願っています。

挨拶には、人と人を結び付ける力があります。元気な挨拶がこだまする学校を目指していきたいと思います。

尚、この期間は、全町一斉の「あいさつ運動」が実施されています。活力ある町の第一歩は、元気な挨拶からスタートするのかも知れません。

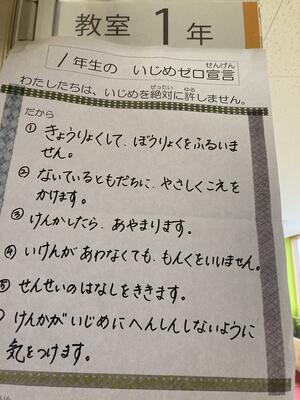

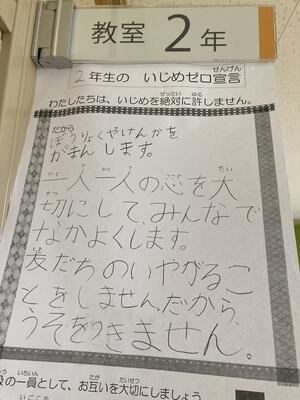

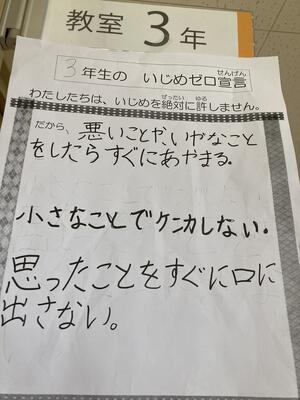

いじめゼロ宣言に関する記事を5日付けのホームページで掲載しましたが、クラスで発表したゼロ宣言のプリントを、各教室の廊下(クラス標示版の下)に掲示しましたのでご覧ください。

3年生(国語 書写の授業から)

3年生の書写の時間は、学校支援ボランティアの方にお越しいただき、授業のサポートを行っていただいています。(月に1回程度)毛筆(習字)は、3年生からスタートします。指導する項目がたくさんありますが、学校支援ボランティアの方のサポートにより、スムーズに授業が行われています。

お忙しい中、児童のためにご協力をいただいていることに感謝申し上げます。ありがとうございます。

先生 あのね

今月1日からもちのきタイムの時間を利用して、教育相談が始まりました。担任と児童が落ち着いて話すことで、担任と児童のより一層の信頼関係を築くことをねらいとしています。

化石ってなんだ?(6年生 理科の授業から)

6年生理科「大地のつくりと変化」の単元では、地層が固まってできた岩石や化石について調べる学習があります。

今回は、サイエンスラボの松本様にお越しいただき、授業を行いました。

2か所から採石した石を実際に割り、その中からでてくるものを調べました。化石には、示相化石(地層ができた当時の環境を知る手がかりになる化石)示準化石(地層ができた当時の時代を知る手がかりになる化石)がありますが、今回は、どのようなものが出てくるかを、児童は興味をもって作業に取り組んでいました。

実際に石を割って、その中から出てくるものを調べることはなかなかできないものです。今回は、松本様のご協力により、このような授業を行うことができました。

お忙しい中、本校児童のためにお越しいただき感謝申し上げます。児童にとって、忘れがたい学習になったと思います。

いじめゼロ宣言

12月4日(日)~10日(土)の1週間は、人権週間です。本校でも、5日(月)~9日(金)の期間で、校内人権週間を実施します。この期間、人権についての様々な取組を行っていきますが、それに先立ち、2日(金)のもちのきタイムの時間を利用して、「いじめゼロ宣言」活動を行いました。

この活動は、毎年企画委員会が企画、実施しているものです。今回は、各クラスをオンラインで結び、各クラスで考えた「いじめゼロ宣言」のスローガンを発表しました。どのクラスも、いじめについて真剣に考えていました。

校内の人権週間における各種取組の詳細は、「人権だより」に掲載してあります。

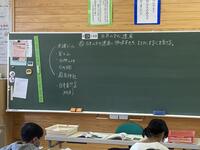

6年生 算数の授業から

6年生の算数は、データの特ちょうを調べて判断しよう!(生かしてみよう)の学習でした。自分たちの生活を見つめ、課題を洗い出し、統計的な問題解決の方法を考えようというねらいで学習を進めていました。

自分たちの課題を見つけ、それに対するアンケート項目を考えていました。今後は、アンケートの結果をまとめ、考察をし発表をしていく予定です。発表では、自分の見方、分析、結果でよいのか、妥当性があるのか、そういった視点で考え発表することが求められてきます。

なお、今回のアンケートは、ICTを活用し、紙ベースではなくオンラインで行い集計していきます。ICTの効果的な活用だと思いました。

保健室前掲示物(さむさにまけない体をつくろう)

12月に入り、保健室前掲示物がリニューアルしました。今月は、さむさにまけない体をつくろうです。クリスマスツリーに飾られているカードを裏返すと、寒さに負けない生活のポイントが書かれています。児童は、楽しそうにカードを裏返しにして読んでいました。

武道館駐車場の北側の花壇とスクールバスが駐車する側の花壇に、ノースポール、ネモヒラの苗を定植しました。この苗は、種から育てたものです。ネモヒラは、霜よけの為ネットで覆いました。厳しい冬を越させ、来る春に可憐な花を咲かせたいと思います。

5年生 算数の授業から

5年生の算数では、比べ方を考えよう〔単位量あたりの大きさ〕の単元を学習しています。今日は、「人口密度の意味を知って、その求め方ができるようにしよう」というねらいで学習を進めました。

教科書に沿って、北海道と沖縄県の人口密度を調べ、混みぐあいを比較しました。人口密度の学習で大切なことは、1平方キロメートルに何人いるかを理解することです。常に、単位に気をつける習慣を身に付けることが重要です。

総合避難訓練

火災発生時に当り、落ち着いて指示に従い迅速に行動することの意味や必要性を理解すること等をねらいとして、総合避難訓練を実施しました。

今回は、地震後に理科室から出火したという想定で行いました。児童は避難の際の基本的な約束である

(お)おさない (か)かけない (し)しゃべらない (も)もどらない の4項目を守り、迅速に避難することができました。

今回の総合避難訓練は、消防署の職員にお越しいただき、実際の避難の様子を見ていただきました。消防署員の方にお越しいただき指導を受けるのは3年振りになります。今回の、避難訓練でご指導いただいた点については全職員で共通理解を図り、いざという場合に備えていきたいと思います。

避難終了後は、校庭に移動して消火体験を行っていただきました。4・5・6年生の代表児童が実際に消火器を使いました。いざという時に、消火器を躊躇なく使うためには実際に体験してみることが一番です。人数に限りがあり全員が体験することは出来ませんでしたが、使い方の説明を聞き代表者の様子を見ることができたと思います。火事を起こさないことが一番ですが、実際に出火した際は初期消火が大切です。このような体験を今後も計画的に継続して実施していきたいと考えています。

女性農業士による講話(3・4年生 もちのきタイムから)

高根沢在住の増渕さん、小堀さん、山本さん3名の女性農業士にお越しいただき、農業に関する講話をしていただきました。

「田んぼのはたらき」「いちごのはなし」を紙芝居に仕立てて話していたただきました。「田んぼのはたらき」では、稲を育てるだけではなく、田んぼには、治水、水の浄化等の機能があることも教えていただきました。「いちごのはなし」では、いちごを収穫するまでの作業の仕方や、露地栽培からハウス栽培に移行してきた理由、ミツバチの重要な働きなどを分かり易く話していただきました。

児童は、真剣にそして楽しく話を聞いていました。農業は、国の基幹を支える産業ですが、農業従事者が減少傾向にあるとともに高齢化が大きな問題となっています。農業に興味・関心を持ち、将来の職業選択の一つに農業を考える児童が増えることを期待しています。

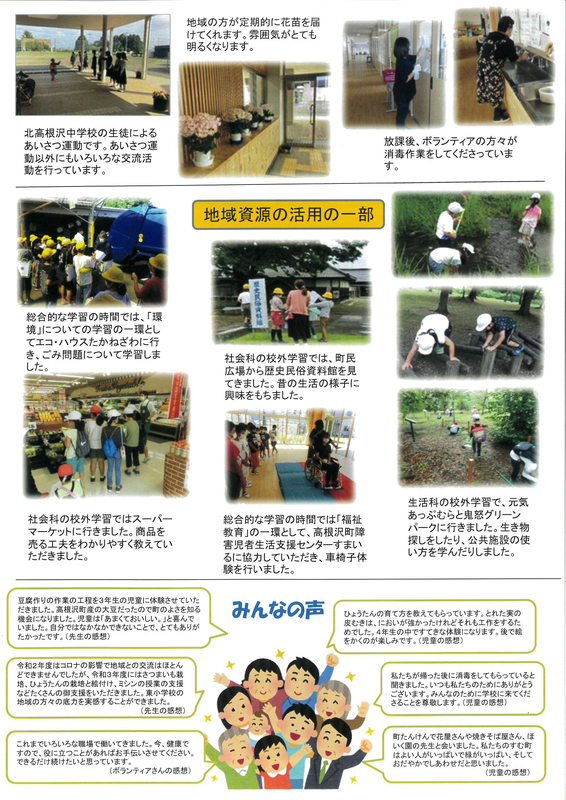

これからの学校と地域(第2号)

「頑張る学校・地域!応援プロジェクト事業」については、地域、保護者の方々の協力をえながら様々な教育活動を展開しています。

これからの学校と地域(第1号)に続き、第2号が発行されました。〔塩谷南那須教育事務所 ふれあい学習課〕このプリントは、後日、東小学校地域にお住いの全世帯に配付されます。4月から10月までの活動が紹介されておりますので是非ご覧下さい。

「社会に開かれた教育課程」の実現には、地域の協力が不可欠です。今後、様々な面でご支援ご協力をお願いすると思います。よろしくお願いします。