粕壁南公民館

かすかべ茶屋「軽スポーツを楽しみませんか」を開催しました!

令和7年6月5日 粕壁南公民館コミュニティホールに於いて、スポーツウエルネス吹矢協会 小林 滋彬氏・カーレット 春日部 代表 遠藤 久美氏を講師に迎えて かすかべ茶屋「軽スポーツを楽しみませんか」を実施しました。

本講座には、おもに60~70代17名の参加がありました。

参加者からは、今回はじめて参加した。吹き矢大変楽しかった。

楽しくできました。

初めて参加して楽しかった。

どちらもとても楽しかったです。ぜひ、2回目もお願いします。

といった感想があり、参加者は大変満足の様子でした。

「みんな集まれ!親子ビクス」参加者募集

「みんな集まれ!親子ビクス」参加者募集

楽しいことたーくさん

是非、粕壁南公民館へ遊びにきてください

親子でリトミック&コンサート

親子でリトミック&コンサート

5/31(土)今年度、最初の幼児家庭教育学級「親子でリトミック&コンサート」を開催しました。

雨の降りしきる中、たくさんの参加者が粕壁南公民館に来てくださり、わたしのテンションも上がります

講師の素敵な歌声会場は、温かい空気に包まれました。

「お花がわらったー」と歌うとみんなは、大きな声で「アハハハハハー!!」と賑やかです。

手あそびは、お母さんやお父さんの膝の上で楽しみました。

ぎったんばっこんしてもらったり、ぎゅーっとだっこされたり、お父さんやお母さんとおでこをくっつけたり、親子でたくさん触れあえました。

ピアノ演奏に合わせて、走って、ジャンプして、はいはいして、メリーゴーランドのように回してもらって。

みんなで体を思いっきり動かしました。

大型絵本にみんな興味津々

「親子でゆっくりした時間がもてると、子どもにとっても、かけがえのない思い出になります。寝る前の少しの時間でもいいので、親子で過ごす時間を作って、スキンシップをとるようにするといいですね。」と講師が話され、子守歌を歌ってくださいました親子で体をゆらゆらさせて、歌をきく姿も見られました。

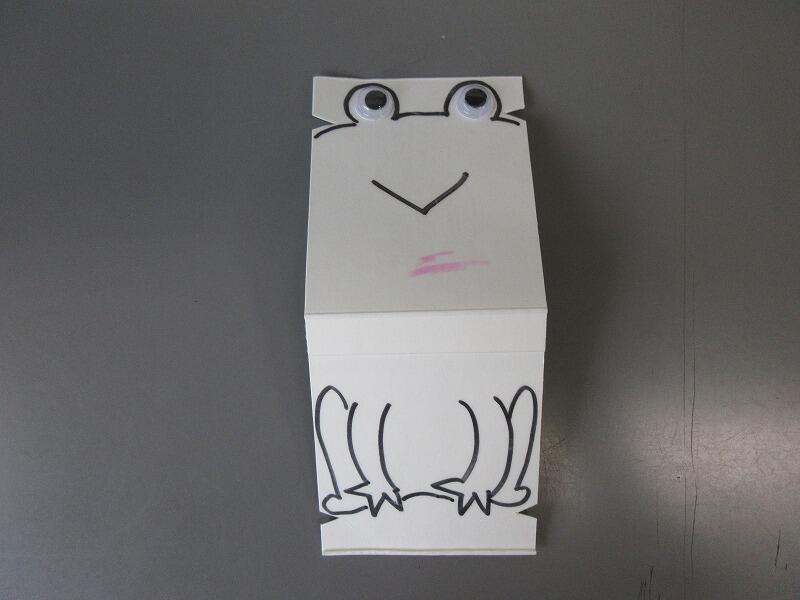

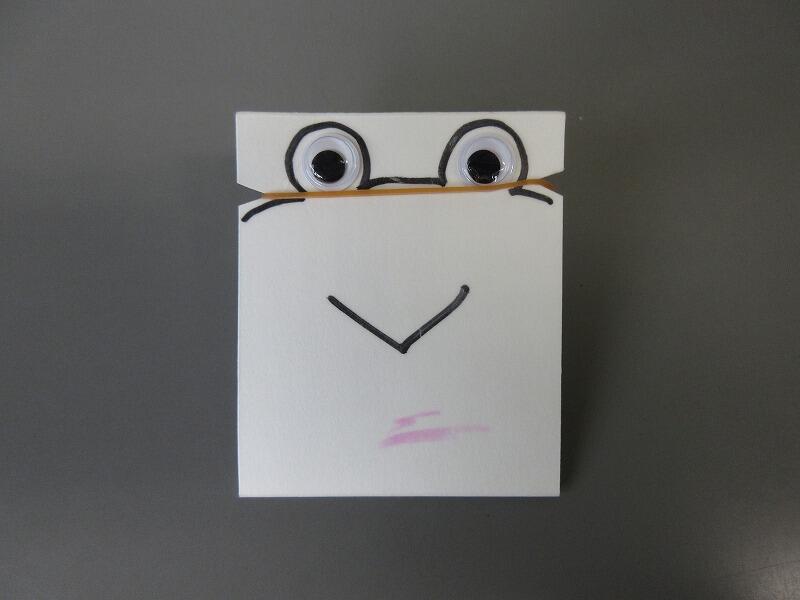

子どもたちへのおみやげに講師が手作りのおもちゃをご用意してくださいました。

厚紙と輪ゴムで作ったもので、ぴょーんと跳ねる「ぱっちんカエル」です。動くおめめがかわいらしい

この度の「親子でリトミック&コンサート」も講師の素敵な歌声に感動し、参加者のほほえましい姿に心が温まりました。

朝から外は雨でしたが、粕壁南公民館は、子どもたちの笑顔や元気な声に包まれて、明るく和やかな時間が流れました

公民館だより「桐のまち」6月号

公民館だより「桐のまち」6月号

公民館だより「桐のまち」6月号を発行しました。

かすかべ茶屋「足を守ろう~ケアの方法・歩き方~」を開催しました!

令和7年5月15日 粕壁南公民館コミュニティホールに於いて、

春日部中央総合病院リハビリテーション科 井上先生を講師に迎えて

かすかべ茶屋「足を守ろう~ケアの方法・歩き方~」を実施しました。

足のケアと足の機能に注目した本講座には、おもに60~70代30名の参加がありました。

『足は「全身を支える土台」であり、「第二の心臓」とも呼ばれる重要な部分です。』とは

先生のお言葉です。

まず、始めにセルフチェックシートで、外反母趾、巻き爪、肥厚爪など

ご自分の足に問題がないかをチェックし、講師に一人一人の足を見ていただきました。

ご自分の足を改めて確認し、問題を発見した方もいらっしゃったようです。

足年齢の目安を知るために、目を開けたまま片足を上げてバランスを保ち

バランスを崩すまでの時間を測定します。

安定した椅子や手すりの近くで安全を確保して行ってくださいね。

60秒以上 20歳代相当

40秒以上 40歳代相当

20秒以上 60歳代相当

10秒未満 70歳代以上相当

さあ、あなたの足年齢はいくつでしたか?

足を若返らせるためには、「足趾(そくし:足指)じゃんけん」や

座ったままタオルの上に足をのせて指の力だけでタオルを引き寄せる「タオル引き寄せ」が有効だそうです。

ご無理のない範囲でお試しください。

また、適切な靴を履くことも大切だそうです。

サイズがあっていること、つま先がゆったりとしていること、さらに素材と通気性も気を付けるポイントです。

いつまでも元気に歩けるように、あなたの足を毎日観察し、清潔を保ち、保湿して足の健康を守りましょう。