児童活動の様子

待ってるよ!

1年生が、来年度入学予定の

こども園クックの森の年長さんとともに、

交流学習を行いました。

小学校の1年間の行事を伝えたり、〇✖クイズをしたりして

楽しい時間を過ごしました。

最後にメダルのプレゼントをしました。

1年生、すてきだったよ!

新鼓笛隊、始動

新鼓笛隊が編成され、

練習を開始しました。

6年生から、指導を受けながら、

頑張っています。

今日も元気です

今朝はかなり冷え込みましたが、

子どもたちは元気いっぱいです。

朝早くから、なわとびの練習に取り組んでいます。

校庭から見える西側の山々も雪に覆われています。

中学校での生活に向けて

6年生が進学予定の

玉川中学校に行ってきました。

授業や校舎の様子を見学しました。

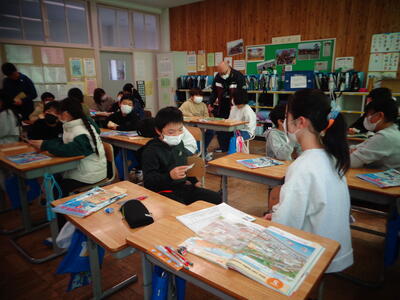

食育教室(1年生)

栄養教諭の中野目先生とともに、

1年生が食育について学習しました。

「好き嫌いなく食べる」ことの大切さについて

勉強しました。

長なわとびに挑戦!

地域おこし協力隊のみなさんに、3・4年生が長なわとびのこつを教えていただきました。

なわの入り方、回し方、跳ぶ場所など、知っているようでできていないことを具体的に教えてもらいました。

寒くてもいい汗がかけました。

ボンズくんが来た!

プロバスケットボールチームの

福島ファイヤーボンズのマスコット

ボンズくんが、本校にやってきました。

朝のあいさつ活動の一環として、

子どもたちとふれあいました。

スケート教室(4年生)

4年生が、スケート教室を行いました。

初めてスケートを体験する子も多く、

まずは、靴を履くのも大変という状況でした。

それでも、楽しい時間を過ごすことができました。

スケート教室(6年生)

6年生がスケート教室を実施しました。

さすが6年生、スケート教室も3年目となると、

子どもたちは、すぐ感覚をつかみスイスイと滑ることができました。

緑の少年団引継ぎ式

6年生から、4,5年生に

緑の少年団活動の引継ぎが行われました。

6年生の団長、副団長から5年生の新団長、副団長に

緑の少年団の帽子の伝達も行われました。

これまでの間、6年生ありがとう!

スケート教室(5年生)

5年生がスケート体験をしてきました。

昨年経験しているため、ほとんどの子が

すぐコツをつかみ、楽しく滑っている様子がうかがえました。

第3学期もよろしくお願いします

明けましておめでとございます。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

本日から、第3学期が始まりました。

元気いっぱいの子どもたちが、学校に帰ってきました。

第3学期も、すてきな学校生活にしていきたいと思います。

ありがとうございました。

本日で第2学期が終了します。

皆様方の支えのおかげで、子どもたちは大きく成長しました。

本当にありがとうございました。

第3学期もよろしくお願いいたします。

良い年をお迎えください。

おもちゃパーティー

2年生が、1年生を招いて「おもちゃパーティー」を

開催しました。

2年生が、生活科で作ったおもちゃを、

1年生が楽しそうに使って遊びました。

ダンス教室

たまかわ元気クラブによる

「ダンス教室」が実施されました。

今回は4年生を対象に行いました。

学生さんとともに

今学期最後のオンライン英会話授業が行われました。

国際教養大学生とともに、5年生と6年生が続けてきた

オンラインによる英語学習、

とても素晴らしい成果を上げています。

ボランタリータイム

今学期最後のボランタリータイムが

行われました。

校舎内外の清掃活動を、丁寧に実施しました。

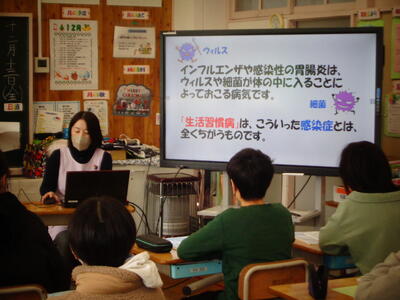

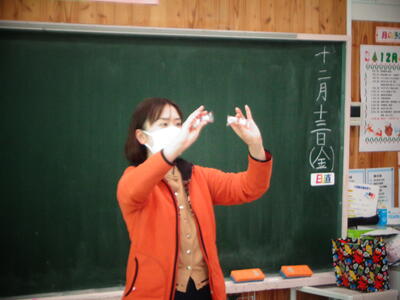

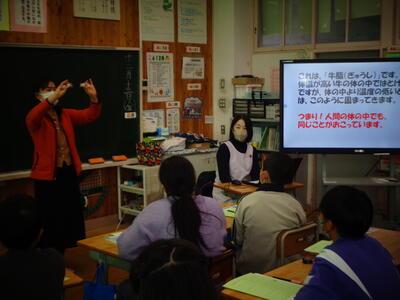

食育指導

6年生が、本校の養護教諭と栄養教諭の中野目先生から

「生活習慣病と食生活について」学びました。

表敬訪問

村長さんに、「家庭の日」の作文最優秀賞並びに各賞の入賞、

矢祭駅伝女子優勝そして区間賞、水郡線児童絵画コンクール金賞、JR賞

受賞の報告をしました。

なわとび教室

福島大学トラッククラブコーチの

菊田明博先生にお出でいただいて、

短なわや長なわの跳び方のコツを教えていただきました。

各学年に応じた跳び方の技も教えてもらいました。