学校の様子

夢に向かって一歩ずつ。努力を重ねる3年生の姿をお届けします。

定期テスト2日目。

1・2年生が第3回定期テストに取り組む一方で、3年生は第4回実力テストを実施しました。

校内のあちらこちらから鉛筆の走る音が聞こえ、どの学年の生徒も真剣に問題に向き合う姿が見られました。

特に3年生は、これまで積み重ねてきた学習の成果を発揮しようと、問題を丁寧に読み取り、

時間いっぱいまで粘り強く考える姿が印象的でした。

休憩時間には、友人同士で次の科目の内容を確認したり、

教科書やノートを開いて黙々と見直したりする姿も多く見られ、受験生としての意識の高まりを感じます。

学校で実施する実力テストは今回が最後となりますが、

3年生はそれぞれの進路実現に向け、日々努力を続けています。

自分の夢や目標に向かって挑戦する姿からは、心身ともに大きく成長した中学生としての頼もしさが感じられます。

夢への第一歩となる進路選択まで、精一杯頑張ってください!

そんな3年生ですが…

卒業式まで残り94日。

休日を除くと、登校日はわずか55日となりました。

今後、受験日程の関係で登校しない日も増えていくことが予想されます。

クラス全員で過ごせる日々は、少しずつ貴重なものになっていきます。

本日の学活では、3年間の集大成となる卒業式で披露する合唱曲を選曲しました。

生徒たちは、これまでの学校生活を思い返しながら歌詞を読み、

どの曲が自分たちの気持ちを一番表せるかを真剣に考えていました。

曲の意味やメッセージを受け止めながら静かに耳を傾ける姿からは、

卒業を控える生徒たちの心の成長が感じられます。

3年生は、受験勉強と学校生活の両立という忙しい毎日を送りながらも、

仲間と過ごす時間を大切にし、行事にも前向きに取り組んでいます。

たくさんの思い出が詰まったこの学校での残りの時間を、楽しく、そして悔いなく過ごせるよう、

これからも温かく見守り、応援していきます。頑張れ3年生!!

第3回定期テスト

本日は第3回定期テスト1日目でした。

それでは、定期テストの様子をご覧ください。

2年生では、この定期テストに向けて放課後に自主的に学習会に参加した生徒もいました。

本校のモットーでもある「自律」です。

自宅で勉強する人。わからないところを学校で先生に聞く人など様々です。自分に合った方法で取り組みます。

一番大切なのは、自分のペースでわからないところと向き合うことです。

勉強は何のためにするのか。

進学のため?学歴のため?自分のため?

確かに、世の中は勉強のできを評価する風潮もあるかもしれません。

しかし、勉強の結果ではなくその過程、テストの結果を出すために自分が努力したかどうかが大切だと思います。

学習にどれだけ粘り強く取り組んだか、それがわかるものがテストの結果だと思います。

そうは言っても、勉強そのものが苦手な人、要領よく学習ができない人など、様々な人がいるものです。

かくいう私も苦手教科があったのです。

得意なものはさらに良く、苦手な教科は少しでもいいから以前より良い結果が出るように学習できると良いと思います。

アインシュタインの言葉があります。

「私は天才ではありません。ただ人より長く一つの問題と付き合ってきただけです。」

自分が決めたこと、決めた学習に粘り強く取り組みましょう。

そのサポートをするために、私たちがいます。

明日は定期テスト2日目です。

Buena suerte! (スペイン語で幸運を!)

第2の合唱コンクール!? 1週間後の本番

合唱コンクール当日 11月15日から18日が経ちました。

未だに、余韻が残る中、先週のホームルームで体育館から合唱の声が聞こえてきました

あれれ

覗いてみましょう。

2年3組と3年5組が合唱交歓会を行っていました。

2年3組は合唱コンクール当日、感染症拡大防止のため不参加に……

3年5組は体調不良の為、当日アカペラで披露していました。

このまま最後の合唱コンクールを終えたくない。

3年生のもう一度歌いたいという気持ちからこの交歓会が行われました。

2年生も「やっと歌うことができる!」「今日は曲紹介しますよね?」と言って、楽しみにしていたようです。

一方、3年生は当日3年生の生の歌声を聴くことができなかった後輩に最大限の合唱を見せようと意気込んでいました。

それぞれの学級だけでなく、校長先生や教頭先生をはじめ先生方も彼らの合唱を聴きに来てくださいました。

本当にありがとうございました。

あの時と同じ舞台で合唱ができて本当に嬉しかったです。

2年生は12月13日のオープンスクールで学年合唱コンクールを行うようです。

2年生の皆さん、この1ヵ月でさらにパワーアップした合唱を楽しみにしています

もう~い~くつ 寝~る~と~……

ハロウィンパーティーを行ってからすでに1か月が経ちました。

あっという間に、12月突入です。

12月は「師走」。本当に忙しくあわただしく過ぎ去っていきます。

みなさんも、

「サンタさんに何頼もうかな?」

「お正月は、お年玉もらえるかな?」

なんて、わくわくそわそわしているはずです。

街も何となくにぎわっており、クリスマスムード。

駅前のイルミネーションもきれいですね。

おおぐろ中でも、各学年にクリスマスツリーが登場しています。

そして、もう~い~くつ 寝~る~と~……

そう!第3回の定期テスト!!!!!

2年生では、放課後に「ちょこ勉」(=ちょこっと勉強会)と称して、国語と数学の学習会を行っています。

数学はプリントを解いて、理解を深めます。今回の範囲は「証明」が入っているので、解くのに時間がかかりますね。でも、ひらめいた時の気持ちよさは格別です。

国語は、文法を講義形式で行っています。「鬼の……」が作成した国語のテストは解きごたえ抜群です!ぜひ、落ち着いて時間を見ながら解いてほしいと思います。

フロアには、学習委員が作成した「本気で当てにいきます!予想問題!!!」が掲示されています。

これは、学習委員が「この先生は、ここを出すだろう…( ̄ー ̄)ニヤリ」という予想を立てて問題を作成しているのです。

廊下には休み時間のたびに生徒が集まる様子が見られました。

そうそう!忘れてはいけない昼休みの様子です。

理科の先生に「1kWは何Wですか?」とか。

国語科の先生に「漢字覚えて書いてきたので見て、間違いがないか確認してほしいです。」とか。

休み時間の間も頑張ろうとしている姿がたくさんあり、「すごいやる気だな~」と驚きつつも、嬉しさが止まりません。

「今までで一番勉強してる!」

「今回は頑張った!」

「わかるようになったら、少し嫌じゃなくなった。」

という言葉を最近耳にします。

私としても、頑張ったから結果として出てほしいな。

努力が報われるといいな。

と思っています。

しかし、努力してもなかなか結果がついてこないこともあるのです。

ただ、ここで結果だけを見て「やっぱりだめなのかな」と思わないでほしいです。

部活動にしても習いごとにしても、結果が目に見えるようになるまでたくさんの時間をかけたはずです。

今回のテストで「自分はこれだけやれた!」と一生懸命にできた自分を認めて、投げ出さずに次に生かしてほしいと思います。

私たちは、いつもみなさんを応援しています!!!

冬の感染予防❅学校での感染予防対策をご紹介!

12月1日、今年もあと1か月となりました。気温が低く空気が乾燥する冬は、感染症が流行する季節です。

冬に感染症が流行しやすいのは、のどや鼻の粘膜が乾燥することで、

かぜやインフルエンザなどに感染しやすくなるからだそうです。

市内の近隣では、11月まではインフルエンザのA型が流行していましたが、

最近になってインフルエンザB型の感染例が出ているようです。

学校では感染予防のため、保健室や各委員会が連携し、徹底して対策を行っています。

今回は学校で行っている感染予防対策の一部をご紹介します!

【感染予防対策の例】

① 朝の体調確認

② 手洗い、うがい、ハンカチの持参の呼びかけ

③ 消毒液の設置

④ 加湿器の設置

⑤ 換気

① 朝の体調確認

登校後、ホームルームの最初に出席確認と体調確認を行います。

健康観察で一人一人の健康状態を確認し、体調不良の生徒がいれば,

保健室の養護教諭と保護者の方と相談して対応します。

またタブレットを使って『心の天気』を入力することで、心の体調も毎朝確認しています。

② 手洗い、うがい、ハンカチ持参の呼びかけ

美化委員会では、11月の取り組みとして『ハンカチ持参の呼びかけ』を行いました。

毎日係の生徒が「ハンカチ持ってますか?」と声をかけ、手洗い・うがい・ハンカチの使用を呼びかけました。

③ 消毒液の設置

校内には、手洗い場や教室、特別教室など各所にアルコールボトルを設置しています。

給食前の手洗いや、外から戻って教室に入ったときなど、水洗いや石鹸だけで除去できない細菌やウイルスを消毒します。

④ 加湿器の設置

保健委員会では、12月1日から各教室に『加湿器』を設置し、湿度を管理しています。

湿度は40~70%を保てるように、温度や湿度をチェックしながら稼働しています。

水は毎日交換、放課後には加湿器の内部やフィルターを洗浄します。

月に2回はクエン酸でつけ置き、清潔な状態を保てるように取り組んでいます。

⑤ 換気

美化委員会や学級の環境リーダーが、常時教室内の空気を換気しています。

換気は、こぶし一つ分(10cm程度)窓を開け、教室の窓や扉を対角線上に、2か所以上開け、

空気の通り道をつくるのがポイントです。暖房+加湿器+換気を併用し、快適な環境づくりに努めています。

ご家庭でも登校前の体調確認、ハンカチティッシュの持参、帰宅後の手洗い・うがい・消毒など、

引き続きご協力をお願いいたします。今後とも、学校と家庭で協力し、

生徒のみなさんが健康に冬を過ごせるよう取り組んでいきたいと思いますので、

ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

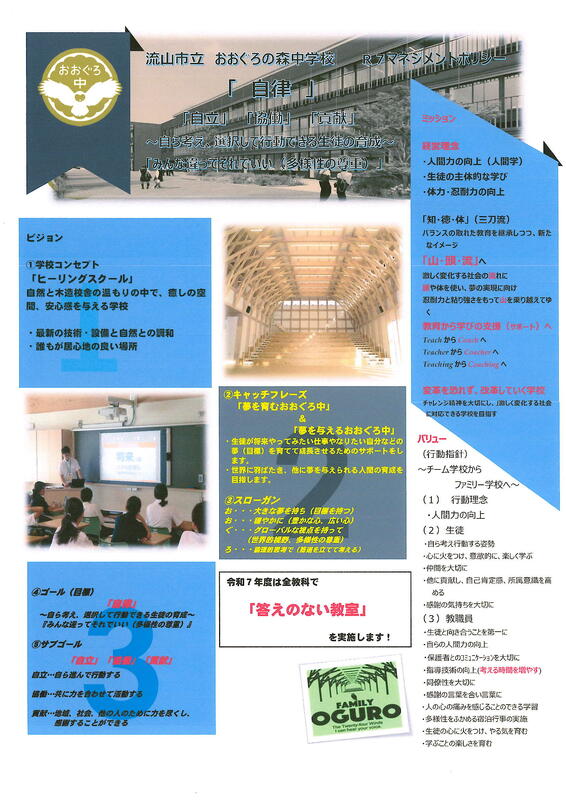

宮城県石巻市より、お客様がいらっしゃいました!

本日は、石巻市立石巻中学校より千葉先生が視察にいらっしゃいました。

千葉先生は、本校の特徴の一つでもある「校則のない学校」に興味を持たれ、

遠路はるばる、宮城県石巻市からいらっしゃいました。

おおぐろ中のホームページを見て、「この学校を見てみたい!」という思いを持たれたそうです。

ホームページを見る中で、「答えのない教室」にも注目され、1、3時間目は「答えのない教室」の授業を

見ていただきました。

千葉先生からは、「生徒たちの授業に向かう雰囲気がとてもいいですね。」

という、言葉があり、主体的に生徒が動く様子を見ていただくことができました。

給食後には、なぜ校則のない取り組みをしているのか、何を目指して校則をなくしているのか。

本校の学校教育目標を中心に、お話をさせていただきました。

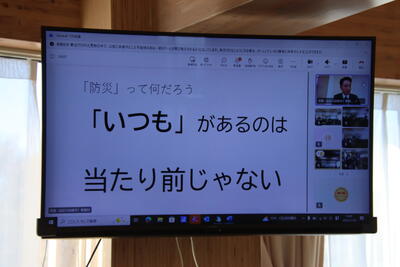

そして、6時間目には、「人の心痛みを感じる学習」特別講話をしていただきました。

忘れてはいけない記憶。2011年3月11日、東日本大震災。

多くの人や建物に甚大な被害があり、悲しく辛い思いをしました。

その時の生々しい被災地の実際を、千葉先生に話をしていただきました。

「もしも」は「いつも」のなかにある

そして「いつも」があるのは当たり前じゃない

千葉先生の言葉は重く、私たちの心に響きました。

「あたりまえ」に感じている「いつも」は、ある日突然「いつも」ではなくなる・・・

「いつも」と感じている今を大事に生きることが大切なのかもしれません。

視察でいらっしゃたにもかかわらず、私たちにとっても大変貴重な一日になりました。

千葉先生、ありがとうございました。

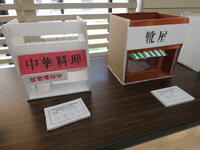

ニチレイさんによる出張工場見学

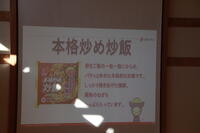

本日、食品メーカーのニチレイ様、食品を卸しているマルミヤ食品様をお招きし、

2年生対象の出張工場見学を行いました。

チャーハンや今川焼、アセロラゼリーなど、普段私たちが親しんでいる冷凍食品がどのように作られているのか、

そしてどのような点に工夫が凝らされているのかを学ぶ貴重な機会でした。

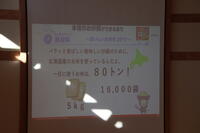

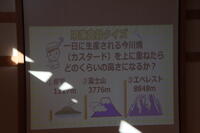

今回は、「本格炒め炒飯」、「今川焼」、「カップゼリー」の3つの商品ができるまでの行程を紹介してくださいました。

「本格炒め炒飯」では、お米の値段が高騰している中、北海道産の米を毎日80トンも使用していることや、

おいしさの秘密として3段階炒め製法の行程を行っていることなど、クイズ形式の解説もあり、

みんな興味津々でお話を聞き、映像にも見入っていました。

全て機械で行っているハイテクな工場内部の様子に食い入るように見ていました。

衛生対策もしっかりされており、風でチリやホコリを飛ばすエアシャワーや、手を消毒しないと開かないドアなど、

徹底された衛生対策には驚きの声が上がりました。

また、シャッターの色にも工夫が施されていて、オレンジ色にすることで虫の混入を防ぐ役割があるそうです。

また、異物混入を防ぐためにX線で検品をしている様子や、わざと異物を流し、

機械が正常に商品を取り除く映像に驚きの声が上がっていました。

私たちが、安心して食べることができているのは、

企業様の安全対策がしっかりされているからこそなのだということを改めて感じることができました。

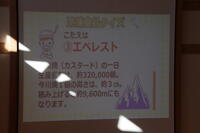

「今川焼」では、機械化されながらも昔ながらの鉄板を加熱して製法していることを学びました。

また、今川焼のカスタード味の一日の生産個数は32万個で縦に積むとエベレストよりも高くなることに

驚きの声が上がっていました。

「カップゼリー」では、よく給食に出る、「はちみつレモンゼリー」や、

今回紹介してくださった「アセロラゼリー」ができる工程を学びました。

大きな鍋で原液を混合しているところや、トップシールが貼られていくようすを観察しました。

3つの工場を紹介していただいたあとは、実際に今川焼、アセロラゼリーを試食させていただきました!

おいしさに笑顔が広がりました!!

質問タイムでは、

「好きな冷凍食品は何ですか?」

「商品開発はどうやってしていますか?」

「小学生のとき調べ学習をして、業務提携している企業についての話」

「働いていて大変なことは何ですか?」

等出ましたが、一つひとつ丁寧にお答えしていただきました。

製造過程の工夫や努力を知った後で食べると、より一層美味しく感じられました。

企業がどのような視点で商品開発や製造に取り組んでいるかを知ることで、

私たち自身も新しい視点を得ることができ、生活や将来の可能性を広げるきっかけになったと思います。

これを機に、他の食品や製品についても「どんな工夫があるのかな?」と考えてみてほしいです。

ニチレイ様、マルミヤ食品様ありがとうございました!!

イカの体のつくりはどうなっているの?! ~2年理科の授業より~

2年生の理科の授業では、イカの解剖を行いました。

ヒトの体のつくりについて学んだことをもとに、イカの体のつくりと比較してみることに、、。

2週間前には、トリの心臓(ハツ)の解剖も行ったため、生徒は手慣れた様子で解剖を行っていました。

まずは、スルメイカをじっくり観察。解剖をする上でまず大切なことは、対象物を丁寧に観察することです。じっくり見ることで、外とう膜や吸盤、目のようす、足の数、体の各部位の位置など、気づくことがたくさんあります。

「柔らかいね~」 「ぷにぷにしてる!」 「吸盤になんか硬いやつがある!」

「色素胞(イカの表面にある色素を含んだ細胞)がたくさんあってちょっと気持ち悪い~」

「(色素胞は)背中の方が多い!」 「イカと目が合った気がする!!」

「漏斗は口みたい!」 「美味しそう、、!」

ところで、イカの足の数は何本かご存知でしょうか?

正解は、、8本です!!

イカは足が8本、触腕と呼ばれる腕の代わりになるものが2本あります。足と触腕それぞれに役割があるため、形も長さも全然違います!

次に、イカの口のようすを観察します。イカの口の中には丈夫なあごがあります。「カラストンビ」という、鳥のくちばしのようなものです。中々出てこないカラストンビを、工夫しながらがんばって取り出しました。

カラストンビだけでなく、口から食道まで引っ張り出した勇者も、、!!

続いて、中のようすも観察していきます。

解剖ばさみを使って、中の内臓を傷つけないように気をつけながら切っていきます。

切った外とう膜を開くと、、、

「わ~すごい!」 「なんか膨らんでるところあるよ。」 「これ、イカ墨かな?」 「これはエラだね。」

「胃に何か入ってそう、、」 「ヒトと同じ臓器もある。」 「ヒトより臓器少ないね。」 「心臓ってこれ?」

解剖図と見比べながら、どれが何の臓器なのかを探していきます。同じ臓器でも、見た目や構造が違っているので、探すのも一苦労です。

臓器が分かったところで、いくつか実験です!

①エラを切り取って過酸化水素水(オキシドール)に入れ、青くなるか観察。

※イカの血液には、酸素とくっつくと青くなるヘモシアニンが存在している。過酸化水素水に入れると、酸素と反応して青くなる。

「エラ青くなった~!」 ※右下の青い部分がエラです。

②口から色水を通して、食道~胃~直腸までのつながりを観察。

「(色水を通して)すごい、胃まで行った!!」

③胃を切り取り、胃の内容物を観察。

「小さな甲殻類っぽいのが出てきた!」 「この子、多分魚食べてるよ!!」

「何も出てこないから、お腹すいてたのかな~。」

④内臓を外とう膜からはがし、軟甲(貝殻が退化したもの)を探す。

「軟甲かっこいい!剣みたい!」 「ほしい!」 「骨みたいだね。」 「これ本当に貝殻なの?!」

⑤目の中のレンズを取り出して、新聞紙の文字が拡大されるか観察。

「すごいきれい!」 「上手に取れた!!」 「本当だ!!拡大されている!!」

1コマの授業の中で、どれだけの学びがあったでしょうか。目を輝かせながら観察する生徒のようすを見て、これからも実物を扱う機会を大切にしたいと改めて感じました。

近隣のスーパーから、50杯越えのイカを自転車のかごに入れて連れて帰ってきた甲斐がありました!

残念ながら、今年度の2年生の解剖の授業は以上となりますが、今後も、自宅で魚を調理したり、貝の料理を作ったりすることがあったら、ぜひ、プチ解剖に挑戦し、体のつくりを観察してみてほしいです!!

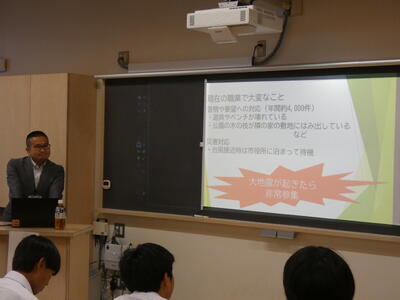

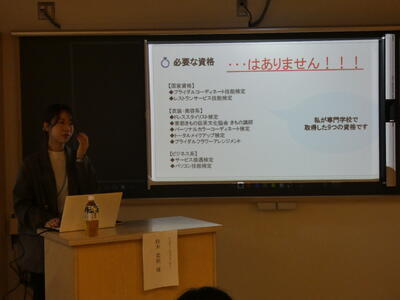

2学年キャリア学習 職業人講話

11月25日(火)5・6校時、2学年では「職業人講話会」を実施しました。

どんな職業の話を伺いたいか、生徒へアンケートを行い、その結果をもとに様々な職業の方々に御来校いただき、

講話をしていただきました。今年度は・・・

①ゲームエンジニア

②看護師

③経理・物流

④デザイナー

⑤地方公務員

⑥飲食業

⑦外資系IT

⑧客室乗務員

⑨漫画家、イラストレーター

⑩国家公務員

⑪ウェディングプランナー

⑫旅行業

⑬営業

⑭保育士

計14の職種、16名の講師の方々にご協力いただき、職業人講話実施しました!

生徒たちは3つの職業を選び、講師の方から以下のようなお話を伺いました。

・現在の職業と、中学生の頃に思い描いていた将来像

・現在の職業を選んだきっかけや理由

・そのために心がけたことや努力したこと

・現在の職業での大変さや、やりがいを感じる場面

当日の運営は、生徒が主体となって行いました。

各教室の準備、講師の方のご案内、講師紹介、司会進行、質問、そしてお礼の言葉まで、

生徒一人ひとりが役割を担い、責任をもって活動しました。

多くの生徒が活躍の場を得て、主体的に取り組む姿勢を学ぶ機会にもなりました。

今回の講話を通して、生徒たちは自分自身の将来について、より具体的に、より深く考えることができました。

実際に現場で働く方々の生の声を聞けたことは、大きな刺激となり、新鮮な学びにつながったと思われます。

今後も、生徒が自らの進路を具体的にイメージできるよう、教員一同サポートしてまいります。

ご協力いただいた講師の皆様に、心より感謝申し上げます。

来年度もぜひ、お願いいたします。

保健室について知ってほしい!

朝晩の寒さが本格的になってきました。

もうそろそろ冬が来ます。いや、もう来ているのかもしれません

季節の変わり目ということもあり、体調不良になってしまう生徒も増えています。

そこで今回は、おおぐろの森中学校の保健室をご紹介します。

まだ行ったことがない…という人もいるのではないでしょうか。

ケガや体調不良がないことが一番ですが、困ったときはいつでも保健室にきてほしい!!と思っています。

広くて素敵な保健室、ぜひ知ってください!

こちらが、おおぐろの森中の保健室です!広くて明るい!!

じつは、教室よりも広いんです…

圧迫感がないため、ゆっくりと休むことができます。

それぞれのエリアについてご紹介していきます!

まずは、休養スペースです!

ベッドに横になったり、ソファで座ったりして休養します。

現在、ベッドは3台。ただ、仕切りのカーテンはベッド5台分あるため、生徒数が増加したらベッドを増やすこともできます。

よく眠れると好評のベッドですが、ごくごく普通のお布団です。仕切りのカーテンがあるのが安心するのでしょうか…

ソファエリアには、ぬいぐるみやパズルがあって生徒に人気です!ぜひぬいぐるみにも会いに来てください!

次は、ケガをしたときの応急手当スペースです!

保健室内に製氷機もあり、捻挫や打撲のときもすぐに冷やすことができます。

使ったことのある人も多いのではないでしょうか…

緊急時、保健室は外からも出入りができます。

校庭でケガをしてしまったとき、とても便利です!

出てすぐのところに手洗い場もあるため、傷口を洗ってから来室することができます。

本当によく考えられていますね

養護教諭が不在でも、緊急時にどこに何があるかわかるように保健室の地図を入口に掲示しています。

その他にも、緊急時の対応記録用紙や、医療機関一覧も掲示し、いざというときに素早い対応が取れるよう準備しています。

校内すべての教室とつながる、校内電話もとても便利です。

緊急時に連絡をもらい、駆け付けることもあります。

「おおぐろの森中の皆さんが、大きなケガや病気なく過ごせますように!」

保健室は、毎日そう願っています。

そして保健室はケガや体調不良だけでなく、心を休める場所

でもあります。

悩みがある、聞いてほしいことがある、そんなときもぜひ保健室に来てくださいね!

あれ?子どもたちは……

いつも、本校の教育活動にご協力していただきありがとうございます

さて、今日は1年生のフロアの様子を見ていただきたいと思います

あれ、授業の時間になってもいませんね……移動教室でしょうか

先生方は教室にいますね……

本校では先週から、感染症の拡大を抑えるために、いくつかの学級でオンライン授業を実施しております。

今日は、急遽、オンライン授業になった授業の様子を紹介します!

実際に「オンライン授業ってどうやってやるの?」「参加できない生徒が沢山いるんじゃない?」

「技能教科って無理でしょ!」「オンライン授業って言っても限界あるでしょ?」

というような思いがあるのではないでしょうか?

しかし!

本校では「学びを止めない」という考えをしっかり持ち、

このような事態になってもすぐに対応できるように「オンライン授業の日」という日程を設定しておりました。

実際に生徒たちの表情を見てみましょう!

今回は1年生の技術の授業の様子を紹介しました。

題材は「木材以外の材料は生活の中にどのように生かされているのか」

実際に家の中の「金属」と「プラスチック」を撮影し、オクリンクプラスを使って掲示板に投稿します。

その後、それぞれのジャンルごとにまとめて特徴・特性に気付いて解決していくという内容でした。

学校での授業だと、教室内の金属やプラスチックは限られるので、

オンライン授業でしかできない発見が多くあると思いました。

「金属」の写真には・スプーン・お金・鍵・ドアノブ・鍋などなど……どのような特徴に気が付きましたか?

「プラスチック」の写真では・おもちゃ・文房具・食器・袋などなど……こちらも関連性を見つけることができましたか?

「でも、それって画面の向こうで先生が説明するし、

生徒はマイクオフにするから結局昔にやっていた教え込みの授業になるんじゃないの?」

そのように感じた方もいると思います。

違います。

Teamsでは、「ブレイクアウトルーム」という機能があり、ランダムに部屋を作って、数名だけの空間を作り、

話し合いに集中することができます。

各グループで写真を提示して、ジャンル決めをして、それぞれの特徴について話をします。

本校で行っている「答えのない教室」のような授業をオンラインでも実施してみました

対面でなくても、「生徒自身が材料を集め、課題解決を行う」ことができていました

Teamsのブレイクアウトルームとミライシードのオクリンクプラスを併用することで、

上記の活動を実現することができました。

オンライン授業でもいつもと同じような授業を行うことができます。

もちろん、対面で授業をすることが一番だと思いますが、何かが起きた時でも

「学びを止めない」ことを大切にしていきたいです!

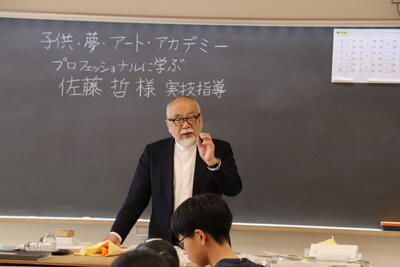

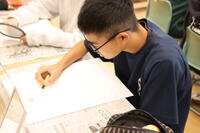

子供・夢・アート・アカデミー

やって来ました!芸術の秋。

本日は1年生を対象に、『プロフェッショナルに学ぶ 洋画家 佐藤哲先生による美術指導』が行われました。

こちらは、文化庁主催の、「子供・夢・アート・アカデミー」事業の一環として開催されました。

現在、日本芸術院会員 日展副理事長 東光会理事長である佐藤哲先生は、中学校の教員20年、高校の教員17年という経験をされています。そんな経験があるからこそ、人情味厚く、未来ある子どもたちのために、とお越しくださいました。

助手としていらっしゃった田中里奈先生は版画家としてご活躍中で、先日も目の前の森の美術館で展覧会を開催されていました。

「今日は自分の顔、『自画像』をクレパスで描いてもらいます。」

クレパスで描くということは、一度描いた線を消すことができません。

「間違えてもいいんです。一発勝負で描けるのは小中学生だけなんだよ。大人は描けない。皆の感性を大切に。」

どうやら、大人になるにつれて、慎重になりすぎて、間違えてはいけないという気持ちが先に出てしまい、クレパスを使えるのは今!なのだそうです。

始めは久しぶりのクレパスにとまどう生徒たちでしたが、時間の経過とともに描く楽しさに没頭していく生徒たち。

「自分の顔、こんなに見たの初めてかも!」

「すごいー!似てるー!!」

色々な声が聞こえてきます。佐藤先生は一人ひとりに声を掛けてくださいます。

「顔にも色を付けるといいね。消しゴムはこうやって使うよ。」

消しゴムにクレパスを塗り、その面を紙に当てるとこすったような中間色ができました。

「すごい!やってみよう!」

今回の授業では、佐藤先生からペインティングナイフをお借りして、クレパスを削りながら描く生徒や、指でぼかしながら、背景まで時間をかけて取り組む生徒もいて、1年生の芸術のセンスにビックリしました。

佐藤先生から、「額に入れてみたい人はどうぞ。」作品を額にはめるとあら不思議!

そのままでも素敵な絵ですが、アジのある、ワンランクアップした作品に!!

1年生のノビノビとした表現力、キラキラした瞳に、先生たちはとっても幸せな気分になりました。

最後に、代表生徒が花束と共に授業を受けた感想を発表しました。

佐藤先生はハーモニカが趣味ということで、「どうもありがとう。皆へ感謝の気持ちを込めてハーモニカを演奏します。」と、ご披露してくださいました。生徒から、「イタリアのレストランにいるみたいだ・・・!」とつぶやきが出るほど素敵な音色でした。

放課後は、総合文化部美術コースで人物クロッキーのご指導をしていただきました。

先生方の気さくなお人柄と、プロの視点からのアドバイスに、絵を描くことが大好きな美術コースの生徒は、貴重な時間を過ごすことができました。

”夢を育むおおぐろ中・夢を叶えるおおぐろ中”の実践の一つとして、佐藤先生に実技指導をしていただくことで、表現することや芸術活動の素晴らしさを実感できた一日だったのではないでしょうか。

佐藤先生、田中先生、お忙しい中お越しくださり、ありがとうございました。

とっても充実した楽しい一日でした!!

合唱コンクール ~3年生が紡いだ最後のハーモニー~

11月15日(土)、今年度の合唱コンクールが無事に終了しました。

中学校生活最後の合唱コンクールに挑んだ3年生は、

これまでの3年間で培った技術や表現力、そして仲間との深い信頼関係を胸に、舞台で歌声を通して全力で自分たちを表現しました。

ここでは、練習から本番までの過程を振り返り、3年生が見せてくれた成長と感動の物語をお伝えします。

【練習の日々と葛藤】

合唱コンクールに向けた練習は、3度目を迎える3年生にとっても決して平坦な道のりではありませんでした。

思うように声量が出ない、リズムが合わない、テンポが速すぎる、遅すぎる、表情が硬い、

口の開け方が小さい、やる気に差がある――こうした個々の課題が、練習中の各クラスで日々浮き彫りになりました。

特に本番の3日前に行われたリハーサルの段階では、

どのクラスも本番の歌声とは比べものにならないほどの状態でした。

声が重ならず、ハーモニーはまだ点のように散らばり、曲全体がまとまっていませんでした。

音程のずれやタイミングのばらつきが目立ち、感情が表現しきれず無表情になってしまう瞬間もありました。

練習後には悔し涙を流す生徒も少なくなく、クラス内で意見がぶつかることもありました。

しかし、こうした葛藤や悩みも、クラスとしての成長の糧となりました。

個々の小さな努力は点として存在していましたが、仲間と声を重ね合い、意見を交わす中で、

その点はやがて線となり、さらに線同士が結びつくことで、

一つのまとまったハーモニーとして大きな円へと育っていきました。

点が線となり、線がつながり、最終的にクラス全体の一体感という円になる――この変化こそ、

練習の積み重ねとクラス全体の努力が形になった証です。

【クラス間での切磋琢磨】

練習過程では、クラス同士で交歓会を行い、互いに刺激し合う時間も多くありました。

他クラスの歌声や表現を直接聞くことで、「自分たちももっとできる」という意識が芽生えました。

交歓会では、相手の完成度の高さに驚き、焦りや悔しさを感じることもありました。

しかしその悔しさは、次の練習での行動力や集中力につながり、

クラス全体の協調性や集中力を高める原動力となりました。

意見が衝突したり、思うように進まなかったりする場面もありましたが、悔しさを分かち合い、

励まし合うことで、クラスの絆はより深くなっていきました。

【怒涛の追い込み】

リハーサル後の2日間は、まさに追い込みの期間でした。

これまでの練習で見えた課題を徹底的に改善するため、毎日全員で声を合わせ、

細部にまでこだわる練習が続きました。

声量の調整、呼吸のタイミング、音程の安定、表現力の向上、歌詞の理解――

ひとつひとつの要素に全力で取り組む姿は圧巻でした。

個人の努力とクラス全体の協力が同時に求められる時間でした。

誰かが迷えば、仲間が声をかけ、励まし合う。表現に迷いや不安が生まれるたびに、

皆で修正し合い、意見を出し合う――

こうした積み重ねが、個々の点を線に変え、

やがてクラス全体として一つの大きな流れを作り上げていったのだと思います。

【本番で響いたハーモニー】

迎えた本番。リハーサルでの悔しさや不安は一気に払拭され、

クラス全体の声が重なり合い、曲は大きなハーモニーとなって会場に響き渡りました。

表情も豊かで、歌詞に込められた感情は観客の心に確かに届きました。

練習中の葛藤や涙はすべて、本番で輝く力に変わりました。

互いに声を掛け合い、息を合わせ、感情を乗せて歌う姿は、まさに3年生としての集大成そのものでした。

交歓会で得た刺激を活かし、クラスごとの個性を存分に表現したことで、

どのクラスも聴いている人の心を揺さぶるパフォーマンスとなりました。

【審査結果】

合唱コンクールの結果は、金賞・銀賞として発表されました。

金賞を受賞したクラスには、これまでの努力が結実した喜びがありました。

銀賞や惜しくも賞を逃したクラスにも、それぞれの経験から得た悔しさや学びがあり、

どのクラスもかけがえのない成長を遂げていました。

順位や賞は結果の一部にすぎません。

本当に価値のあるものは、日々の練習で声を重ね、互いに励まし合い、

クラス全体のハーモニーを作り上げた時間にあります。

個々の努力は点として存在していましたが、点が線となり、線が結びつき、やがてクラス全体の円となった経験――

こうした過程こそが、金賞や銀賞以上にかけがえのない財産なのです。

【最後に・・・】

3年生一人ひとりの努力と成長は、中学校生活の集大成としての輝きそのものでした。

リハーサルでの悔しさや迷い、そして本番での堂々とした歌声――すべてが今後に向けての大切な一歩です。

指揮者、伴奏者、合唱委員、そして3年生全員、お疲れ様でした。

皆さんの歌声は確かに聴く人の心に届き、忘れられない思い出となったはずです。

この経験を胸に、これからも仲間と共に挑戦を続けてほしいと思います。

そして、次に3年生が全員で歌声を響かせる舞台は、「3年生を送る会」や「卒業式」になるでしょう。

今回の合唱コンクールで、どのクラスも胸を張って誇れる歌声を披露できたからこそ、

学年全体で歌う次の合唱は、きっとこれまで以上に多くの感動を生み出すはずです。

クラスという枠を越え、学年全員がひとつの大きな円となって響かせるハーモニーは、

後輩にも保護者の方にも、そして自分たち自身にも忘れられない贈り物になるでしょう。

これまで支えてくれた仲間、家族、先生方への「ありがとう」を、どうか歌にのせて届けてほしいと思います。

3年生が歩んできた道のりが歌声となって会場に広がるその瞬間を、心から楽しみにしています。

2025 第4回合唱コンクール♬

昨日はけやき祭で大いに盛り上がりましたが、その熱はまだ冷めやらず、本日もビッグイベントの一つである合唱コンクールが行われました!

生徒たちは朝早くから登校し、最後の歌練習に励んでいました。

美しい歌声がおおぐろの校舎に響きわたり、これから始まる合唱コンクールへの期待がますます高まりました。

今年は審査員として流山市立江戸川台小学校 音楽専科 吹奏楽部顧問 大野伸子先生 をお招きしました。

大野先生は吹奏楽部の顧問として、日本管楽合奏コンテスト全国大会審査員特別賞最優秀賞、東日本学校吹奏楽大会金賞など、音楽界で数々の功績を残されており、より専門的な立場から審査をしていただきました。

学年ごとの発表の様子

まずは元気いっぱいの 1年生 の発表です。

続いて、昨年よりさらに進化した 2年生 の発表です。

そして、集大成として臨んだ 3年生 の発表です。

結果発表

1学年 金賞:3組✨ 銀賞:1組✨

2学年 金賞:2組✨ 銀賞:6組✨

3学年 金賞:1組✨ 銀賞:4組✨

受賞したクラスの皆さん、おめでとうございます。

賞の有無にかかわらず、どの学年・どのクラスも、本気で合唱に取り組み、より良い合唱を目指して努力してきた姿が心に深く伝わってきました。

審査員の大野先生からの講評

学年が上がるごとに歌声の完成度が高まっていること、また 退場の最後まで拍手を送る姿勢が素晴らしいとお褒めの言葉をいただきました。

合唱で最も大切なのはハーモニーであり、旋律・リズム・ハーモニーの中でも、言葉がリズムに奪われないよう心がけることが重要とご指導がありました。

発声については、

・顎を軽く引き「ア」の形で息を吸う

・目を大きく開け、眉を上げる

・鼻の奥を開くイメージで歌う

といった具体的なアドバイスをいただきました。

弱い声で歌う場面は、誰かに優しく語りかけるように歌うと良いとのことでした。

また指揮については、楽譜に書かれた情報を先読みしながら音楽をつくること、指揮者・伴奏者・歌い手がコミュニケーションを取りながら良い時間を生み出すことの大切さを示されました。

ピアノ伴奏も「とても上手でした」と評価をいただいています。

さらに校歌指導では、歌詞の意味をしっかり理解し、情景(例:差し込む光、優しい光)を音に乗せること、そして流れを止めないためにブレスを入れない歌い方を心がけるよう助言がありました。

普段から音楽の授業で指導されている内容も、大野先生からの言葉によって改めて意識が高まったようです。

合唱委員長からは、「どのクラスもそれぞれの色や思いが込められた合唱で、クラスとして取り組む中で一人ひとりが大切な存在であることに気付けたことが、合唱コンクールの良さだと思う。」との言葉がありました。また、「毎年さらにレベルアップしている」との感想も述べられました。

校長先生からは、「嬉しい・悲しい・悔しいなど、さまざまな感情を経験することが成長につながる。そして目標に向かって努力してきた“過程”こそが大切である。」とのお話がありました。

限られた練習時間の中でしたが、全クラス素晴らしい発表で、大成功に終わった合唱コンクールでした。しかし、全国的なインフルエンザの流行に伴い、参加できなかった生徒やクラスがあったことは非常に残念です。

YouTubeでのアーカイブ配信もありますので、ご家庭でもぜひお楽しみください。

本日ご来場いただいた保護者の皆さま、ありがとうございました。

日頃より本校の教育活動に御理解・御協力を賜り、心より感謝申し上げます。

今後とも、温かい御支援の程、よろしくお願いいたします。

けやき祭2025、大盛況!笑顔と感動で包まれた一日&青春スイッチ全開!

秋晴れの空の下、今年も我が校一大行事のひとつ、「けやき祭」が開催されました

<イエーイ!!

朝から生徒たちの元気な声と笑顔

があふれ、校内はまるでフェス会場

のような熱気に包まれました。

生徒たちのアイデアと情熱

が盛り上がった一日、その様子をたっぷりお届けします

まず

は、、、

今年のけやき祭の超豪華なラインナップを紹介しましょう

このポスターが学年フロアに掲示されると、多くの人集りが

それだけ今年のけやき祭も全校生徒が楽しみにしていました

(以下、一部順番を変えています)

1.私の主張「私の人生の主導権」-熱い想いがまっすぐ届いた!

トップバッターは以前、流山市青少年主張大会で優良賞を受賞した本山さん(←クリック)による発表です

「言葉って、こんなに力があるんだ」と会場がしんと静まりかえり、うなずきながら聞き入る生徒もいるなど、聞く側の胸にもぐっと来ました本山さんの発表を聞いて、皆さんもなにか建設的な主張をしてみてはいかがでしょうか

自分の気持ちや考えを伝えることは本当に大切ですね

2.英語スピーチコンテスト-「Same or Different?」

続いては、英語スピーチコンテストの発表<yeah!!

9月11日に流山市生涯学習センターにて開催された英語スピーチコンテスト(←クリック)で本校の代表となり、みごと第3位入賞

に輝いた生徒の発表です。字幕スクリーン付きだったので、リスニングが苦手な生徒でも、知っている単語は聞き取れたのではないかと思います

流暢な英語で抑揚やジェスチャーを加えながら、聞き手に訴えるような迫力のある発表でした

こんな風に英語で自分の意見をすらすら言えるようになりたいですね

3.吹奏楽部ステージ-音でつなぐ、笑顔と感動

最初に披露されたのは、コンクールで演奏した2曲。緊張感の中にも堂々とした演奏で、磨き上げられたハーモニー

が会場を包み込みました。

部員一人ひとりの真剣な表情から、これまでの努力と練習の積み重ねが伝わってきます

演奏が終わると同時に、体育館いっぱいの大きな拍手が<ブラボー!!

続いては、「おジャ魔女どれみ」のあの名曲懐かしいメロディが流れた瞬間、思わず笑顔になる生徒たち

おジャ魔女どれみのアニメ放送時はまだ全校生徒の誰もが生まれていないはずなのに、終始楽しい雰囲気に包まれました

<ドッキリドッキリドンドン

生徒たちも手拍子で参加し、会場は一気にライブハウスのような盛り上がりになりましたペンライトを掲げてリズムに乗る姿も見られました

そして最後を飾ったのは―――SNSで大バズりした人気曲メドレー

誰もが一度は耳にしたことのあるあのフレーズやリズムがブラスのサウンドでキラキラ

と輝きを増して登場

吹奏楽部のみなさん、本当にお疲れ様でした音楽の力で笑顔を届けてくれた、最高のステージでした

4.有志団体発表-青春スイッチ全開

青春、バズってます#けやき祭

次は おま

ち

か

ね、

有志による発表タイム!!!!アゲー!>

<キャー!

ダンス、歌、楽器演奏、バンドなど、個性が大爆発したステージが続きました

なんと最後に有志団体同士が手を合わせて、全校生徒へのダンスのレクチャーがありました

全校生徒で一緒のダンスを踊るのも楽しいですね

全ての有志の発表を通して、「これほんとうに生徒がやってるの」と驚くほどの完成度に、生徒たちは立ち上がっての大盛り上がり!!!

仲間と力を合わせて創り上げたステージには、それぞれの思いと努力が詰まっていました。拍手のひとつひとつが、心に残るエールになったことを願っています。

笑いあり、感動あり、友情あり、涙あり()―――まさに青春そのものの時間でした

そして生徒会執行役員による劇も新たに生徒会執行役員になるメンバーが”新人会社員”という設定で、面白く愉快なキャラを演じていました

新メンバーに贈る先輩執行役員から歌のプレゼントが

5.生徒会執行役員・全校委員長引継ぎ式-新しい時代へバトンタッチ

ラストはしっとりと、生徒会役員・全校委員長の引継ぎ式です。(↓新生徒会執行役員・全校委員長)

今年の活動を支えてきた生徒会メンバー、委員長たちに惜しみない拍手が送られました(↓旧生徒会執行役員)

「やらないで後悔するより、やってみてほしい」、「生徒会執行役員のみんなに感謝」、「生徒会執行役員になったことで貴重な経験ができた」―――それぞれ約2年間の活動を振り返りながら思い思いの言葉を述べました

新しく生徒会役員となった生徒、そして全校の委員長になった生徒たちの堂々とした姿に、「これからもおおぐろ中をもっと良くしていこう」という熱い想いが伝わってきました。

新生徒会長を中心に、また全校生徒で頑張っていきましょう

次の世代へのバトンパス、これぞ、”おおぐろ魂”

ちょっと待ったまだ記事は終われません

けやき祭を盛り上げたのは発表だけではありません!

本校正面玄関を入ったところ、クリスマスツリーの横にはけやき・こぶし学級(←クリック

)、総合文化部による作品の販売が行われました

ひとつひとつとても丁寧に、そして愛情

も込めて作られており、総合文化部の総合コースの部員が作った作品には制作者の生徒の名前も付けられていました

そして体育館後方では美術コースの部員が制作した芸術作品の数々が飾られていました細かいところまで描かれた絵画や作品の数々

思わず顔を近づけてじっくり見入ってしまいましたね

……そしてそして今回もまた、あれが来ました。

今年の体育祭を陰で盛り上げてくれた立役者、、、キッチンカー(←クリック)です!(笑)

<イエーイ!

夏の暑さが残る体育祭から季節が変わり、キッチンカーのメニューも変わりました。かき氷がなくなり、代わりにみんなが大好き、から揚げが登場してリニューアルしかし、相変わらずふりふりポテトは大人気でした

(↑全校生徒の中で一定数の本を読んだ生徒たちにのみ贈られたふりふりポテト交換券!うらやましい…)

最後に、

けやき祭の一日を通して、生徒たちはそれぞれの持ち味を発揮し、仲間とともに心を一つにして活動する姿を見せてくれました。

ご来場いただいた保護者の皆さま、温かい拍手と応援を本当にありがとうございました。

また、日頃より本校の教育活動にご理解とご協力をいただいていることに、心より感謝申し上げます。

明日は合唱コンクールが行われます。

生徒たちが一丸となって奏でる歌声にも、ぜひご期待ください。

今後とも本校の活動への温かいご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

2年生 旬のリンゴで調理実習!!

2年2組は本日、サンふじという新鮮で美味しい、リンゴの皮むきにチャレンジしました。

まずは、包丁やリンゴの持ち方の注意点を聞きました。

それから、リンゴの褐変を防ぐために、塩水につけることも確認しました。

4分の1のリンゴですから、芯の部分の取り方も確認し、包丁だけでなくりんごも動かして、

斜めに切っていくと良いことがわかりました。

できるだけ、力まず、ゆっくりと包丁の刃を進めていくことが安全でよかったです。

薄く、細く、できるだけ長く切ることを目指しました。8分の1は、薄くスライスします。

レンジで温め、ホットアップルにしたら、シナモンシュガーを振りかけて、

ホットアップルシナモンシュガー添えのできあがりです。

生徒たちの頑張っている様子です。

切ったリンゴの皮を3本提出します。みんな、よく頑張りました!!

実は3年生の家庭科は、紙バンドを使って、ペンケース(小物入れ)を作成しています。

すでに完成第一号が、Sさん。縁取りの色や巻き付けるクロスの模様も、美しく仕上げることができました。

1年生は、保育の学習のまとめとして、ハローちびっ子モンスター(NHKEテレ)を多目的ホールで見ました。

イヤイヤ期の幼児に、どう対応していくのがよいのか、実際のお父さんたちが、

保育専門のてぃ先生のアドバイスを聞いて解決していく様子に、生徒たちも納得しながら見ていました。

やはり、実際の映像の説得力はすごいですね。

教科書だけでなく、いろいろな資料をもとに考えさせていく授業を工夫しています。

生徒たちの毎日の頑張りに、本当に感謝です。

2学年キャリア学習 part2 ~キャリアプランニングをしよう~

本日は10月23日にお届けした2学年のキャリア学習の続編をお届けします。

(10月23日のホームページはこちらです

↓

今回は「私のキャリアプランを発表しよう」という課題のもと、

生徒それぞれが自分たちのこれからの人生について、wordやPowerPoint、canvaなどのICTを活用し、

キャリアプランを作成しました。

作成をはじめたときには、「全く想像できない」、「まあなんとなくでいいか」などの声もありましたが、

作成を続けていく中で、自分がこの先どのようなキャリアを歩んでいきたいのか、真剣に悩み、

深く考える様子が見られました。

完成したキャリアプランには、工夫されたデザインも多くあり、

自分のプランを紹介するグループでの発表はとても盛り上がりをみせていました。

キャリアプランの内容は、進学したい高校や大学にはじまり、パートナーや結婚時期、子どものこと、

仕事のことなど多岐に渡るもので、中には具体的な就職先(会社名)や、

リタイア後の生活まで考えている生徒もいました!

「学校の先生になる!」 「自分で会社を立ち上げて社長になる!」 「3人の子どもを育てて、賑やかな家庭を作る!」

「宝くじを当てて、したいことを思いっきりやる!」 「陸上の100mで世界記録を出す!」など、

その内容の多くが希望に満ちあふれ、華やかで明るいものになっており、

生徒たちがこれから先の人生をとても楽しみにしていることが伝わってきました。

2学年の保護者様はぜひ、どのようなキャリアプランを作成したのかご家庭でお子様に聞いてみてください!

私自身も生徒たちの発表を聞き、人生まだまだこれからだと強く感じることができ、

自分自身のキャリアについて改めて考えるきっかけをもらうことができました。

最後にキャリア(人生)に関連して

竹内まりやさんの「人生の扉」という曲にはこんなフレーズがあります。

I say it’s fun to 20(20代は楽しい)

You say it’s great to be 30(30代もすばらしい)

And they say it’s lovely to be 40(40代は愛おしい)

But I feel it’s nice to be 50(50を過ぎてもきっと素敵)

I say it’s fine to be 60(60になるのもいいんじゃない)

You say it’s alright to be 70(70になっても大丈夫)

And they say still good to be 80(80になってもまだまだ楽しい)

But I’ll maybe live over 90(90を越えても楽しく生きたい)

各フレーズの和訳には様々な解釈があり、文字には表せない意味が多く込められた、

正解のない歌詞になっているようですが、それぞれの年代(キャリアの中)に人生の楽しみ方があり、

いくつになっても人生はすばらしいものであるということが表現されているようです。

私たち大人も、未来に希望溢れる子どもたちに負けないように、

自分のキャリア(人生)について前向きに考え、明るい希望をもってこれからを歩んでいきたいですね。

11月11日、今日は何の日?

11月11日は、「ポッキー&プリッツの日」です。

(江崎グリコ株式会社HPよりhttps://www.pocky.jp/1111/index.html)

私の学生時代は、「ポッキーの日」でしたが、いつの間にか?「プリッツ」が追加されていました。みなさんはポッキー派ですか?プリッツ派ですか?それとも両方?おそらく、今日のSNSは「#ポッキーの日」であふれていることでしょう。「ポッキーの日」と呼ばれ始めたのは、平成11年11月11日。「1」が6個並ぶ日を記念して始められたそうです。このように、世の中の多くの企業が商品を売り出したり、社会に対してメッセージを発したりしています。

今回1年生の国語科では「広告を読み解く」と題して、様々な企業の広告を分析しました。

【考えられるターゲット層】、【キャッチコピーの工夫・魅力】、【見た人が共感するポイント・インパクト】を中心に読み解き、「企業の広告のヒミツ」に迫っていきました。

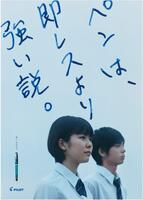

広告「ペンは即レスより強い説」を読み解いている班は、「即レスってどういう意味?」から始まり、キャッチコピーについてじっくりと考えている様子でした。初めの方は、「スマホより、手書きの方が速いよってことを伝えたいんじゃない?」といった発言をしていましたが、「だったら『強い』ではなく、『速い』という言葉を使うよね。」という班員の言葉をきっかけに、「手書きの方が想いが伝わりやすいっていうことをメッセージとして伝えたいんじゃない?」「たしかに、言われてみれば手書きの方が心に残るし、嬉しいかも!?」と広告の分析を通して、「言葉」による見方・考え方を働かせている姿が見られました。

他にも、「お~いお茶」の広告では、大谷翔平選手が起用されており、「大谷選手を使っているのは最強!絶対に売り上げが伸びる!」、「大谷選手は全世代にウケる!!」と、広告に起用されている人物が与える商品イメージにも着目した様子でした。

(※ちなみに、大谷選手の広告起用によって、東北地区の1週間の1店舗あたりの販売本数が25.5%増えたそうです。(ベースボール専門メディア「フルカウント」HPよりhttps://full-count.jp/2024/06/10/post1568393/))

今回の広告の読み取りは、「広告の情報を考える」と題して教科書にも掲載されている内容です。最近の国語科の学習では、今回の広告に加え、写真やデータを視覚的に表現した図・グラフ,表・マトリクス,技術的な説明などの図,地図,書式などの読み取りも「読解の対象」としています。(教育界では「非連続型テキスト」と呼ばれます)

小説や説明文だけでなく、様々な情報を読み解いていきます。

今回の広告の分析をきっかけに、街中にある「広告」を見て、企業の広告の「ヒミツ」に迫ってみてください!

---

今回の授業で活用させていただいた企業広告はこちら↓

①キッコーマン株式会社「料理なら、色で言える」(https://www.kikkoman.com/jp/memory/images/images_1/39/)

②株式会社PILOTコーポレーション「AIを嫉妬させてやろう」

(https://www.pilot.co.jp/ad/corporate/paper55.htmll)

③株式会社PILOTコーポレーション「ペンは即レスより強い説」

(https://www.pilot.co.jp/ad/corporate/paper40.html)

④株式会社 伊藤園「いつの日も、僕のそばにはお茶がある」

(https://www.itoen.jp/oiocha/ohtani/)

⑤積水ハウス株式会社 「帰り道があるから」

(https://www.sekisuihouse.co.jp/company/adgallery/ad/ad_01/)

⑥セイコーグループ株式会社「100周年記念広告 時はあなたが刻む」

(https://www.seiko.co.jp/tmd/2020/)

⑦大塚製薬株式会社 「見せてやれ、底力」

第2回学校運営協議会が開催されました!

本日10時から、おおぐろの森中学校区第2回目の学校運営協議会が、小山小学校を会場として、開催されました。

コミュニティスクール(学校運営協議会)は、学校の基本方針を踏まえつつ、保護者や地域の意見を学校運営に反映し、学校運営を充実させていくための仕組みです。

学校運営協議会の3つの機能として、①校長の作成する学校運営の基本方針を承認すること。②学校運営について、教育委員会又は校長に意見を述べることができること。③教職員の任用に関して、教育委員会に意見を述べることができること。という役割が挙げられています。

まず最初に、小山小・おおぐろの森小・おおぐろの森中の順に、学校支援コーディネーターさんから、パワーポイントで写真を提示しながら、各校のボランティア活動を中心とした中間報告がありました。

そして、各校より説明・報告があった活動内容について、委員の方々から、ご意見や感想、質問等をいただき、それに対して校長先生が回答や、詳しい説明を行いました。

続いて「こども中心のコミュニティ・スクール推進計画について」と題し、会長より提案がありました。

これは、当事者である子どもたちの声が十分に反映されているとは言えない現状を鑑みて、今後、児童生徒が主体的に関わり、学校や地域づくりに参画できる仕組みを段階的に構築することを目的としたものです。

期待される効果として、

・子どもが「自分の声が届く」経験を積み、主体性が育つ。

・保護者、地域が「子どものニーズ」を把握し、協働の具体策が見えやすくなる。

・学校運営協議会が「子どもを中心に据えた議論の場」へと進化する。

以上のことが挙げられました。

会長からの提案について、各委員からは質問や意見が出され、議論を交わしました。

今回の学校運営協議会においても、各学校の特色ある取り組みや教育活動を共有できました。また、様々な立場や視点からの質問や感想、貴重なご意見、ご提案を委員の方々からたくさんいただきました。

さらに今回は、会長からの提案により、児童・生徒が主体的に関わって、学校や地域づくりに参画できる仕組みを作っていく方向性を共通理解できました。今後も、段階的にできるところから進めていき、より良い地域と学校づくりに努めてまいります。

おおぐろ散歩 ~学校の様子~

本日は、おおぐろの森中学校の様子をお伝えします。

3年生では、先週実施された第3回定期テストの返却が行われました。答案を受け取りながら、一喜一憂する姿が見られました。結果を振り返ることはもちろん大切ですが、さらに大切なのは「これからどう行動するか」。自分の得意や課題を見つめ直し、進路実現に向けて一歩ずつ着実に進んでいってほしいと思います。

立冬を過ぎ、暦の上では冬となりましたが、今日は秋を思わせるような暖かさに包まれました。廊下を歩いていると、思わず足を止めたくなるようなコーナーを見つけました。

秋といえば「読書の秋」。2年生の廊下には、生徒たちのおすすめの本を紹介する特設コーナーが設けられていました。おおぐろの森中学校では、「OGグランプリ」や「R1読書グランプリ」などを通して、日常の中で本に親しむ機会を大切にしています。

「OGグランプリ」や「R1読書グランプリ」はまだまだ開催中です!

本を通して新しい考え方や感じ方に出会い、心豊かに成長していくことを願っています。

ハロウィンが終わると、次に訪れるのはクリスマス

夕方から夜にかけてはイルミネーションがやさしく光を灯します。

昼間とはまた違った表情を見せる学校の風景に、通りかかる生徒や地域の方々も思わず足を止めていました。

生徒たちはそれぞれの目標に向けて日々努力を続けています。

そんなおおぐろの森中学校の様子をこれからもお伝えしていきます!