学校の様子

夢に向かって一歩ずつ。努力を重ねる3年生の姿をお届けします。

定期テスト2日目。

1・2年生が第3回定期テストに取り組む一方で、3年生は第4回実力テストを実施しました。

校内のあちらこちらから鉛筆の走る音が聞こえ、どの学年の生徒も真剣に問題に向き合う姿が見られました。

特に3年生は、これまで積み重ねてきた学習の成果を発揮しようと、問題を丁寧に読み取り、

時間いっぱいまで粘り強く考える姿が印象的でした。

休憩時間には、友人同士で次の科目の内容を確認したり、

教科書やノートを開いて黙々と見直したりする姿も多く見られ、受験生としての意識の高まりを感じます。

学校で実施する実力テストは今回が最後となりますが、

3年生はそれぞれの進路実現に向け、日々努力を続けています。

自分の夢や目標に向かって挑戦する姿からは、心身ともに大きく成長した中学生としての頼もしさが感じられます。

夢への第一歩となる進路選択まで、精一杯頑張ってください!

そんな3年生ですが…

卒業式まで残り94日。

休日を除くと、登校日はわずか55日となりました。

今後、受験日程の関係で登校しない日も増えていくことが予想されます。

クラス全員で過ごせる日々は、少しずつ貴重なものになっていきます。

本日の学活では、3年間の集大成となる卒業式で披露する合唱曲を選曲しました。

生徒たちは、これまでの学校生活を思い返しながら歌詞を読み、

どの曲が自分たちの気持ちを一番表せるかを真剣に考えていました。

曲の意味やメッセージを受け止めながら静かに耳を傾ける姿からは、

卒業を控える生徒たちの心の成長が感じられます。

3年生は、受験勉強と学校生活の両立という忙しい毎日を送りながらも、

仲間と過ごす時間を大切にし、行事にも前向きに取り組んでいます。

たくさんの思い出が詰まったこの学校での残りの時間を、楽しく、そして悔いなく過ごせるよう、

これからも温かく見守り、応援していきます。頑張れ3年生!!

第3回定期テスト

本日は第3回定期テスト1日目でした。

それでは、定期テストの様子をご覧ください。

2年生では、この定期テストに向けて放課後に自主的に学習会に参加した生徒もいました。

本校のモットーでもある「自律」です。

自宅で勉強する人。わからないところを学校で先生に聞く人など様々です。自分に合った方法で取り組みます。

一番大切なのは、自分のペースでわからないところと向き合うことです。

勉強は何のためにするのか。

進学のため?学歴のため?自分のため?

確かに、世の中は勉強のできを評価する風潮もあるかもしれません。

しかし、勉強の結果ではなくその過程、テストの結果を出すために自分が努力したかどうかが大切だと思います。

学習にどれだけ粘り強く取り組んだか、それがわかるものがテストの結果だと思います。

そうは言っても、勉強そのものが苦手な人、要領よく学習ができない人など、様々な人がいるものです。

かくいう私も苦手教科があったのです。

得意なものはさらに良く、苦手な教科は少しでもいいから以前より良い結果が出るように学習できると良いと思います。

アインシュタインの言葉があります。

「私は天才ではありません。ただ人より長く一つの問題と付き合ってきただけです。」

自分が決めたこと、決めた学習に粘り強く取り組みましょう。

そのサポートをするために、私たちがいます。

明日は定期テスト2日目です。

Buena suerte! (スペイン語で幸運を!)

第2の合唱コンクール!? 1週間後の本番

合唱コンクール当日 11月15日から18日が経ちました。

未だに、余韻が残る中、先週のホームルームで体育館から合唱の声が聞こえてきました

あれれ

覗いてみましょう。

2年3組と3年5組が合唱交歓会を行っていました。

2年3組は合唱コンクール当日、感染症拡大防止のため不参加に……

3年5組は体調不良の為、当日アカペラで披露していました。

このまま最後の合唱コンクールを終えたくない。

3年生のもう一度歌いたいという気持ちからこの交歓会が行われました。

2年生も「やっと歌うことができる!」「今日は曲紹介しますよね?」と言って、楽しみにしていたようです。

一方、3年生は当日3年生の生の歌声を聴くことができなかった後輩に最大限の合唱を見せようと意気込んでいました。

それぞれの学級だけでなく、校長先生や教頭先生をはじめ先生方も彼らの合唱を聴きに来てくださいました。

本当にありがとうございました。

あの時と同じ舞台で合唱ができて本当に嬉しかったです。

2年生は12月13日のオープンスクールで学年合唱コンクールを行うようです。

2年生の皆さん、この1ヵ月でさらにパワーアップした合唱を楽しみにしています

もう~い~くつ 寝~る~と~……

ハロウィンパーティーを行ってからすでに1か月が経ちました。

あっという間に、12月突入です。

12月は「師走」。本当に忙しくあわただしく過ぎ去っていきます。

みなさんも、

「サンタさんに何頼もうかな?」

「お正月は、お年玉もらえるかな?」

なんて、わくわくそわそわしているはずです。

街も何となくにぎわっており、クリスマスムード。

駅前のイルミネーションもきれいですね。

おおぐろ中でも、各学年にクリスマスツリーが登場しています。

そして、もう~い~くつ 寝~る~と~……

そう!第3回の定期テスト!!!!!

2年生では、放課後に「ちょこ勉」(=ちょこっと勉強会)と称して、国語と数学の学習会を行っています。

数学はプリントを解いて、理解を深めます。今回の範囲は「証明」が入っているので、解くのに時間がかかりますね。でも、ひらめいた時の気持ちよさは格別です。

国語は、文法を講義形式で行っています。「鬼の……」が作成した国語のテストは解きごたえ抜群です!ぜひ、落ち着いて時間を見ながら解いてほしいと思います。

フロアには、学習委員が作成した「本気で当てにいきます!予想問題!!!」が掲示されています。

これは、学習委員が「この先生は、ここを出すだろう…( ̄ー ̄)ニヤリ」という予想を立てて問題を作成しているのです。

廊下には休み時間のたびに生徒が集まる様子が見られました。

そうそう!忘れてはいけない昼休みの様子です。

理科の先生に「1kWは何Wですか?」とか。

国語科の先生に「漢字覚えて書いてきたので見て、間違いがないか確認してほしいです。」とか。

休み時間の間も頑張ろうとしている姿がたくさんあり、「すごいやる気だな~」と驚きつつも、嬉しさが止まりません。

「今までで一番勉強してる!」

「今回は頑張った!」

「わかるようになったら、少し嫌じゃなくなった。」

という言葉を最近耳にします。

私としても、頑張ったから結果として出てほしいな。

努力が報われるといいな。

と思っています。

しかし、努力してもなかなか結果がついてこないこともあるのです。

ただ、ここで結果だけを見て「やっぱりだめなのかな」と思わないでほしいです。

部活動にしても習いごとにしても、結果が目に見えるようになるまでたくさんの時間をかけたはずです。

今回のテストで「自分はこれだけやれた!」と一生懸命にできた自分を認めて、投げ出さずに次に生かしてほしいと思います。

私たちは、いつもみなさんを応援しています!!!

冬の感染予防❅学校での感染予防対策をご紹介!

12月1日、今年もあと1か月となりました。気温が低く空気が乾燥する冬は、感染症が流行する季節です。

冬に感染症が流行しやすいのは、のどや鼻の粘膜が乾燥することで、

かぜやインフルエンザなどに感染しやすくなるからだそうです。

市内の近隣では、11月まではインフルエンザのA型が流行していましたが、

最近になってインフルエンザB型の感染例が出ているようです。

学校では感染予防のため、保健室や各委員会が連携し、徹底して対策を行っています。

今回は学校で行っている感染予防対策の一部をご紹介します!

【感染予防対策の例】

① 朝の体調確認

② 手洗い、うがい、ハンカチの持参の呼びかけ

③ 消毒液の設置

④ 加湿器の設置

⑤ 換気

① 朝の体調確認

登校後、ホームルームの最初に出席確認と体調確認を行います。

健康観察で一人一人の健康状態を確認し、体調不良の生徒がいれば,

保健室の養護教諭と保護者の方と相談して対応します。

またタブレットを使って『心の天気』を入力することで、心の体調も毎朝確認しています。

② 手洗い、うがい、ハンカチ持参の呼びかけ

美化委員会では、11月の取り組みとして『ハンカチ持参の呼びかけ』を行いました。

毎日係の生徒が「ハンカチ持ってますか?」と声をかけ、手洗い・うがい・ハンカチの使用を呼びかけました。

③ 消毒液の設置

校内には、手洗い場や教室、特別教室など各所にアルコールボトルを設置しています。

給食前の手洗いや、外から戻って教室に入ったときなど、水洗いや石鹸だけで除去できない細菌やウイルスを消毒します。

④ 加湿器の設置

保健委員会では、12月1日から各教室に『加湿器』を設置し、湿度を管理しています。

湿度は40~70%を保てるように、温度や湿度をチェックしながら稼働しています。

水は毎日交換、放課後には加湿器の内部やフィルターを洗浄します。

月に2回はクエン酸でつけ置き、清潔な状態を保てるように取り組んでいます。

⑤ 換気

美化委員会や学級の環境リーダーが、常時教室内の空気を換気しています。

換気は、こぶし一つ分(10cm程度)窓を開け、教室の窓や扉を対角線上に、2か所以上開け、

空気の通り道をつくるのがポイントです。暖房+加湿器+換気を併用し、快適な環境づくりに努めています。

ご家庭でも登校前の体調確認、ハンカチティッシュの持参、帰宅後の手洗い・うがい・消毒など、

引き続きご協力をお願いいたします。今後とも、学校と家庭で協力し、

生徒のみなさんが健康に冬を過ごせるよう取り組んでいきたいと思いますので、

ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

宮城県石巻市より、お客様がいらっしゃいました!

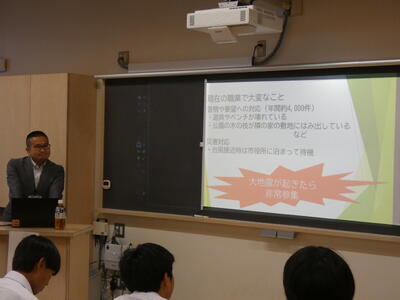

本日は、石巻市立石巻中学校より千葉先生が視察にいらっしゃいました。

千葉先生は、本校の特徴の一つでもある「校則のない学校」に興味を持たれ、

遠路はるばる、宮城県石巻市からいらっしゃいました。

おおぐろ中のホームページを見て、「この学校を見てみたい!」という思いを持たれたそうです。

ホームページを見る中で、「答えのない教室」にも注目され、1、3時間目は「答えのない教室」の授業を

見ていただきました。

千葉先生からは、「生徒たちの授業に向かう雰囲気がとてもいいですね。」

という、言葉があり、主体的に生徒が動く様子を見ていただくことができました。

給食後には、なぜ校則のない取り組みをしているのか、何を目指して校則をなくしているのか。

本校の学校教育目標を中心に、お話をさせていただきました。

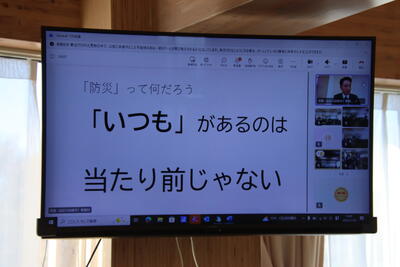

そして、6時間目には、「人の心痛みを感じる学習」特別講話をしていただきました。

忘れてはいけない記憶。2011年3月11日、東日本大震災。

多くの人や建物に甚大な被害があり、悲しく辛い思いをしました。

その時の生々しい被災地の実際を、千葉先生に話をしていただきました。

「もしも」は「いつも」のなかにある

そして「いつも」があるのは当たり前じゃない

千葉先生の言葉は重く、私たちの心に響きました。

「あたりまえ」に感じている「いつも」は、ある日突然「いつも」ではなくなる・・・

「いつも」と感じている今を大事に生きることが大切なのかもしれません。

視察でいらっしゃたにもかかわらず、私たちにとっても大変貴重な一日になりました。

千葉先生、ありがとうございました。

ニチレイさんによる出張工場見学

本日、食品メーカーのニチレイ様、食品を卸しているマルミヤ食品様をお招きし、

2年生対象の出張工場見学を行いました。

チャーハンや今川焼、アセロラゼリーなど、普段私たちが親しんでいる冷凍食品がどのように作られているのか、

そしてどのような点に工夫が凝らされているのかを学ぶ貴重な機会でした。

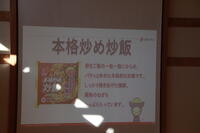

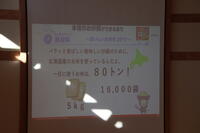

今回は、「本格炒め炒飯」、「今川焼」、「カップゼリー」の3つの商品ができるまでの行程を紹介してくださいました。

「本格炒め炒飯」では、お米の値段が高騰している中、北海道産の米を毎日80トンも使用していることや、

おいしさの秘密として3段階炒め製法の行程を行っていることなど、クイズ形式の解説もあり、

みんな興味津々でお話を聞き、映像にも見入っていました。

全て機械で行っているハイテクな工場内部の様子に食い入るように見ていました。

衛生対策もしっかりされており、風でチリやホコリを飛ばすエアシャワーや、手を消毒しないと開かないドアなど、

徹底された衛生対策には驚きの声が上がりました。

また、シャッターの色にも工夫が施されていて、オレンジ色にすることで虫の混入を防ぐ役割があるそうです。

また、異物混入を防ぐためにX線で検品をしている様子や、わざと異物を流し、

機械が正常に商品を取り除く映像に驚きの声が上がっていました。

私たちが、安心して食べることができているのは、

企業様の安全対策がしっかりされているからこそなのだということを改めて感じることができました。

「今川焼」では、機械化されながらも昔ながらの鉄板を加熱して製法していることを学びました。

また、今川焼のカスタード味の一日の生産個数は32万個で縦に積むとエベレストよりも高くなることに

驚きの声が上がっていました。

「カップゼリー」では、よく給食に出る、「はちみつレモンゼリー」や、

今回紹介してくださった「アセロラゼリー」ができる工程を学びました。

大きな鍋で原液を混合しているところや、トップシールが貼られていくようすを観察しました。

3つの工場を紹介していただいたあとは、実際に今川焼、アセロラゼリーを試食させていただきました!

おいしさに笑顔が広がりました!!

質問タイムでは、

「好きな冷凍食品は何ですか?」

「商品開発はどうやってしていますか?」

「小学生のとき調べ学習をして、業務提携している企業についての話」

「働いていて大変なことは何ですか?」

等出ましたが、一つひとつ丁寧にお答えしていただきました。

製造過程の工夫や努力を知った後で食べると、より一層美味しく感じられました。

企業がどのような視点で商品開発や製造に取り組んでいるかを知ることで、

私たち自身も新しい視点を得ることができ、生活や将来の可能性を広げるきっかけになったと思います。

これを機に、他の食品や製品についても「どんな工夫があるのかな?」と考えてみてほしいです。

ニチレイ様、マルミヤ食品様ありがとうございました!!

イカの体のつくりはどうなっているの?! ~2年理科の授業より~

2年生の理科の授業では、イカの解剖を行いました。

ヒトの体のつくりについて学んだことをもとに、イカの体のつくりと比較してみることに、、。

2週間前には、トリの心臓(ハツ)の解剖も行ったため、生徒は手慣れた様子で解剖を行っていました。

まずは、スルメイカをじっくり観察。解剖をする上でまず大切なことは、対象物を丁寧に観察することです。じっくり見ることで、外とう膜や吸盤、目のようす、足の数、体の各部位の位置など、気づくことがたくさんあります。

「柔らかいね~」 「ぷにぷにしてる!」 「吸盤になんか硬いやつがある!」

「色素胞(イカの表面にある色素を含んだ細胞)がたくさんあってちょっと気持ち悪い~」

「(色素胞は)背中の方が多い!」 「イカと目が合った気がする!!」

「漏斗は口みたい!」 「美味しそう、、!」

ところで、イカの足の数は何本かご存知でしょうか?

正解は、、8本です!!

イカは足が8本、触腕と呼ばれる腕の代わりになるものが2本あります。足と触腕それぞれに役割があるため、形も長さも全然違います!

次に、イカの口のようすを観察します。イカの口の中には丈夫なあごがあります。「カラストンビ」という、鳥のくちばしのようなものです。中々出てこないカラストンビを、工夫しながらがんばって取り出しました。

カラストンビだけでなく、口から食道まで引っ張り出した勇者も、、!!

続いて、中のようすも観察していきます。

解剖ばさみを使って、中の内臓を傷つけないように気をつけながら切っていきます。

切った外とう膜を開くと、、、

「わ~すごい!」 「なんか膨らんでるところあるよ。」 「これ、イカ墨かな?」 「これはエラだね。」

「胃に何か入ってそう、、」 「ヒトと同じ臓器もある。」 「ヒトより臓器少ないね。」 「心臓ってこれ?」

解剖図と見比べながら、どれが何の臓器なのかを探していきます。同じ臓器でも、見た目や構造が違っているので、探すのも一苦労です。

臓器が分かったところで、いくつか実験です!

①エラを切り取って過酸化水素水(オキシドール)に入れ、青くなるか観察。

※イカの血液には、酸素とくっつくと青くなるヘモシアニンが存在している。過酸化水素水に入れると、酸素と反応して青くなる。

「エラ青くなった~!」 ※右下の青い部分がエラです。

②口から色水を通して、食道~胃~直腸までのつながりを観察。

「(色水を通して)すごい、胃まで行った!!」

③胃を切り取り、胃の内容物を観察。

「小さな甲殻類っぽいのが出てきた!」 「この子、多分魚食べてるよ!!」

「何も出てこないから、お腹すいてたのかな~。」

④内臓を外とう膜からはがし、軟甲(貝殻が退化したもの)を探す。

「軟甲かっこいい!剣みたい!」 「ほしい!」 「骨みたいだね。」 「これ本当に貝殻なの?!」

⑤目の中のレンズを取り出して、新聞紙の文字が拡大されるか観察。

「すごいきれい!」 「上手に取れた!!」 「本当だ!!拡大されている!!」

1コマの授業の中で、どれだけの学びがあったでしょうか。目を輝かせながら観察する生徒のようすを見て、これからも実物を扱う機会を大切にしたいと改めて感じました。

近隣のスーパーから、50杯越えのイカを自転車のかごに入れて連れて帰ってきた甲斐がありました!

残念ながら、今年度の2年生の解剖の授業は以上となりますが、今後も、自宅で魚を調理したり、貝の料理を作ったりすることがあったら、ぜひ、プチ解剖に挑戦し、体のつくりを観察してみてほしいです!!

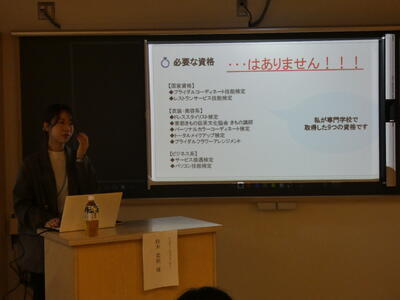

2学年キャリア学習 職業人講話

11月25日(火)5・6校時、2学年では「職業人講話会」を実施しました。

どんな職業の話を伺いたいか、生徒へアンケートを行い、その結果をもとに様々な職業の方々に御来校いただき、

講話をしていただきました。今年度は・・・

①ゲームエンジニア

②看護師

③経理・物流

④デザイナー

⑤地方公務員

⑥飲食業

⑦外資系IT

⑧客室乗務員

⑨漫画家、イラストレーター

⑩国家公務員

⑪ウェディングプランナー

⑫旅行業

⑬営業

⑭保育士

計14の職種、16名の講師の方々にご協力いただき、職業人講話実施しました!

生徒たちは3つの職業を選び、講師の方から以下のようなお話を伺いました。

・現在の職業と、中学生の頃に思い描いていた将来像

・現在の職業を選んだきっかけや理由

・そのために心がけたことや努力したこと

・現在の職業での大変さや、やりがいを感じる場面

当日の運営は、生徒が主体となって行いました。

各教室の準備、講師の方のご案内、講師紹介、司会進行、質問、そしてお礼の言葉まで、

生徒一人ひとりが役割を担い、責任をもって活動しました。

多くの生徒が活躍の場を得て、主体的に取り組む姿勢を学ぶ機会にもなりました。

今回の講話を通して、生徒たちは自分自身の将来について、より具体的に、より深く考えることができました。

実際に現場で働く方々の生の声を聞けたことは、大きな刺激となり、新鮮な学びにつながったと思われます。

今後も、生徒が自らの進路を具体的にイメージできるよう、教員一同サポートしてまいります。

ご協力いただいた講師の皆様に、心より感謝申し上げます。

来年度もぜひ、お願いいたします。

保健室について知ってほしい!

朝晩の寒さが本格的になってきました。

もうそろそろ冬が来ます。いや、もう来ているのかもしれません

季節の変わり目ということもあり、体調不良になってしまう生徒も増えています。

そこで今回は、おおぐろの森中学校の保健室をご紹介します。

まだ行ったことがない…という人もいるのではないでしょうか。

ケガや体調不良がないことが一番ですが、困ったときはいつでも保健室にきてほしい!!と思っています。

広くて素敵な保健室、ぜひ知ってください!

こちらが、おおぐろの森中の保健室です!広くて明るい!!

じつは、教室よりも広いんです…

圧迫感がないため、ゆっくりと休むことができます。

それぞれのエリアについてご紹介していきます!

まずは、休養スペースです!

ベッドに横になったり、ソファで座ったりして休養します。

現在、ベッドは3台。ただ、仕切りのカーテンはベッド5台分あるため、生徒数が増加したらベッドを増やすこともできます。

よく眠れると好評のベッドですが、ごくごく普通のお布団です。仕切りのカーテンがあるのが安心するのでしょうか…

ソファエリアには、ぬいぐるみやパズルがあって生徒に人気です!ぜひぬいぐるみにも会いに来てください!

次は、ケガをしたときの応急手当スペースです!

保健室内に製氷機もあり、捻挫や打撲のときもすぐに冷やすことができます。

使ったことのある人も多いのではないでしょうか…

緊急時、保健室は外からも出入りができます。

校庭でケガをしてしまったとき、とても便利です!

出てすぐのところに手洗い場もあるため、傷口を洗ってから来室することができます。

本当によく考えられていますね

養護教諭が不在でも、緊急時にどこに何があるかわかるように保健室の地図を入口に掲示しています。

その他にも、緊急時の対応記録用紙や、医療機関一覧も掲示し、いざというときに素早い対応が取れるよう準備しています。

校内すべての教室とつながる、校内電話もとても便利です。

緊急時に連絡をもらい、駆け付けることもあります。

「おおぐろの森中の皆さんが、大きなケガや病気なく過ごせますように!」

保健室は、毎日そう願っています。

そして保健室はケガや体調不良だけでなく、心を休める場所

でもあります。

悩みがある、聞いてほしいことがある、そんなときもぜひ保健室に来てくださいね!