学校の様子

葛北大会 結果 7月12日(土)

バレーボール

予選リーグ 対 流山南部中 2-0 勝利

対 東深井中 2-0 勝利

<1位通過で決勝トーナメント進出>

決勝トーナメント

対 木間ケ瀬中 2-0 勝利

※明日7/13(日) の 準々決勝に進出

男子ソフトテニス 団体戦

1回戦 対 東深井中 2-1 勝利

2回戦 対 野田一中 0-3 惜敗

女子ソフトテニス 団体戦

1回戦 対 流山南部中 1-2 惜敗

男子バドミントン 団体戦

予選リーグ 対 おおたか中 1-2 惜敗

対 西武台千葉 0-3 惜敗

順位決定戦 対 西初石中 2-1 勝利

女子バドミントン 団体戦

予選リーグ 対 流山北部中 1-2 惜敗

対 野田二中 0-3 惜敗

順位決定戦 対 流山南部中 0-2 惜敗

陸上

3年 小森さん 女子共通1500m 第2位

県大会出場

3年 高橋さん 女子共通走高跳 第2位

県大会出場

女子3年100m 第4位

男子低学年4×100mリレー 第3位

2年 田沼さん、2年 安宅さん、

2年 鈴木(も)さん、2年 鈴木(た)さん

3年 櫻田さん 女子共通走幅跳 第5位

2年 染谷さん 男子共通3000m 第5位

男子共通1500m 第7位

県大会出場

2年 鈴木(も)さん 男子共通400m 第7位

1年 岩田さん 男子1年100m 第7位

1年 吉田さん 女子1年800m 第7位

2年 安宅さん 男子共通走高跳 第8位

答えのない教室 音楽

2年生の音楽の鑑賞「フーガ ト短調」で、答えのない教室を行いました。

鑑賞の授業で感じたことを発表する時、自分の内面を人に伝えることが恥ずかしい、言いたくない、そのような人もいるのではないでしょうか。そして、発表する時には、毎回同じ人が発表することも多いのです。

そのようなことから、もっとみんなが気軽に自由に自分の感じたことを表現してほしいと思っていたところに、今回の数学以外でも答えのない教室に取り組もうとお話がありました。

1学期は、音楽での答えのない教室に慣れるというところからスタートです。

3人グループになります。(グループ分けは、インターネットのグループ分けサイトを使います。この方法だと、平等にグループに分かれることができます。グループは毎時間違います。)

今回の単元では、始めに「フーガ ト短調」の冒頭部分を聴き、感じたことをグループで話しました。そして、そのグループでの話し合いから、全員での共有になります。

最初は緊張したり、遠慮がちだったグループも、徐々に自分の考えを相手に伝えることができました。

音楽は、感じ方も人それぞれです。感じ方に正解はないので、自由な発想で良いのです。自分の感じたことを表現し、友だちとそれを受け入れ、認め合う。これを繰り返す。この繰り返しが、とても重要です。毎回違うグループなので、たくさんの友達に自分の感じたことを伝えることができます。受け入れてもらった経験が多いほど、今後、勇気が必要な場面になった時などに、乗り越えようとする力が育つのだと思います。

SNSが発達しているこの時代に、相手の顔が見えるところで互いの空気感を感じながらのコミュニケーションということが、とても大切であると考えます。

今後は、2学期の合唱コンクールに向けて、自分たちの学級の合唱をより良いものにするために、自分の感じたことが表現できる、さらに表現しやすい環境づくりができるよう、この答えのない教室を続けていきます!

自分の内面を表現することは、簡単なことではないかもしれません。中学生という人生に1度しかないこの時間を、内容の濃い充実した時間となるよう、級友と認め合いながら、気持ちのこもった合唱が奏でられることを、楽しみにしています。

千葉県教育庁よりお客様が来校されました!

本日は、千葉県教育庁より

教育次長 細川義浩 様

教育振興部 学習指導課長 増田武一郎 様

企画管理部教育政策課キャリア教育推進室副主幹 多田曉生 様 をお招きし、本校のICT活用の様子や、「答えのない教室」を視察していただきました。

なかなか県教委の先生方に授業を見ていただく機会もありません。

先生方も普段よりちょびっと緊張した面持ちで授業をしています。

それでも、昨年度まで教頭として在籍していた多田副主幹の姿を見つけると、職員も生徒もみな嬉しそうでした!

ALRでの数学にも多くのご質問をいただき、小曽根教諭も緊張しながらお答えしています。

はじめてご覧になる「答えのない教室」にも、50分間思考し続ける生徒の姿に大変驚かれていました。

授業視察後は、池田教諭より「答えのない教室」について説明をし、校長と教務主任より、本校の概要と教育課程、研究内容等について説明しました。

終了後には、細川教育次長、増田学習指導課長より、

「答えのない教室」について、より深いご質問をいただきました。

取り組む私たちも、各教科でどのような形を見いだせるのか、生徒の成長にどう生かせるのか、改めて考える機会となりました。

この度は、貴重な機会をいただき、ありがとうございました。またぜひお越しください。

~社会科 授業研究~ なぜ中央集権国家が成立したの?

中学校に入り、社会科の学習をスタートした1年生!1年生は、地理的分野と歴史的分野を学習しています。

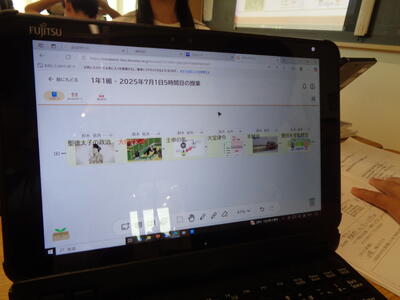

今回の紹介する授業研究は、7月1日に行われた指導課訪問の社会科の授業です!

今回の単元は「古代までの日本:古代国家の歩みと東アジア世界」です。

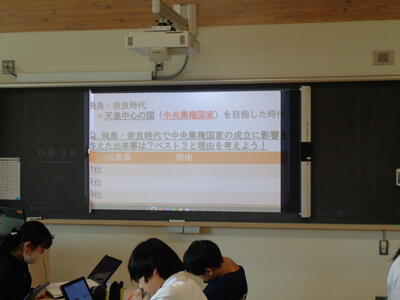

飛鳥時代・奈良時代には、中国(隋・唐)に学んで、今の日本に繋がる基礎が築かれていきました。

今回の授業では、飛鳥・奈良時代の学習のまとめとして、「様々な政策の中で、中央集権国家づくりに一番影響を与えた出来事を見つけよう!」というテーマで展開されました。

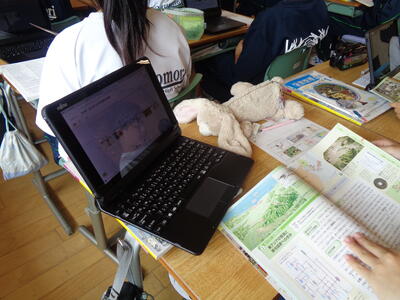

まずは、オクリンクプラスで復習です! 飛鳥・奈良時代にあった出来事を並び替えをしながら思い出していきます。

直感的な操作ができ、近くの仲間と話をしながら進めていきます。

ここからが本題!

飛鳥・奈良時代に中央集権国家の成立に影響を与えた出来事を探っていきます。

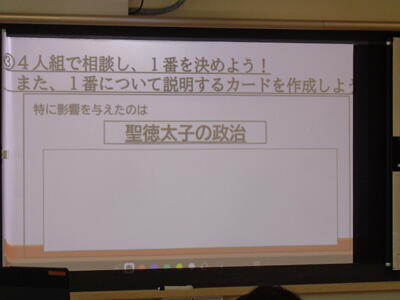

「個人活動」と「グループでの協働活動」とメリハリをつけながら、考えをまとめていました。

たくさんの出来事から影響を与えたと思うことを選ぶのは、なかなか悩むものです。

改めて内容を確認したり(インプット)、考えを整理するために発言やメモに残したり(アウトプット)することで、学びが深まっている姿が印象的でした!

最後は、意見共有です。

一人ひとりが思考して、判断し、表現する今回の授業。答えはひとつにならないからこそ、考えたことを共有することが大切になります。

オクリンクプラスでは、みんなの意見が自由に見ることができるICTの良さがあります。

社会科は、暗記科目じゃない!とは、まさにこのこと。

知識の獲得だけでなく、知識を活用してこれからの社会に旅立つ人を育てることが社会科の目標です。

歴史の学習はまだ始まったばかり!これから、平安・鎌倉・室町・安土桃山・江戸・明治・大正・昭和・平成・令和と3年生まで学習を進めていきます。いろんなことを考えてほしいと思います!がんばれ1年生!

オープンスクール・保護者会開催!

本日、オープンスクールと保護者会を開催しました。

多くの保護者の方にご来校いただきました。

暑い中ご来校いただき、本当にありがとうございます!!

午前中は、オープンスクールです。

どの教室も、ICTを活用した授業が展開されています。

そして、おおぐろ中といえば!!

答えのない教室です。

みなさん主体的に取り組んでいますね。

おおぐろ中の日常の様子をみていただく、良い機会になったのではないでしょうか。

昇降口前では、けやき・こぶし学級の野菜販売「けやこぶ商店」と総合文化部総合コースの手作りブックカバー販売が行われていました。

今日の販売担当の2名です。

けやこぶさんが育てたおいしいお野菜は、あっという間に売り切れでした!

総合文化部のブックカバーも素敵でした。丁寧な縫製で美しい仕上がりです

素敵なブックカバーがあると、読書もはかどりますね!

午後の保護者会にも、暑い中多くの保護者の方にご参加いただきました。

各クラスで教室に分かれての開催です。

まずは、生徒指導主任から自転車安全についてお話しさせていただきました。

自転車の事故が増えています。

ご家庭でもぜひ自転車の安全な乗り方について話題にしていただきたいです。

ヘルメットの着用も確実にお願いします!!

そのあとは、各クラスごとに学級懇談会を行いました。

クイズをしているクラスや、お子様とのエピソードを保護者の方にお話ししていただいているクラスもありました。

お子様の学校での様子を知る、良い機会になったでしょうか。

今後とも、おおぐろの森中学校の取り組みに御理解と御協力をお願いいたします。

本日は、お忙しい中ありがとうございました!

祝!おおぐろの森中学校 陸上競技部 史上初の快挙!

7月5日(土)・6日(日)に、千葉県総合スポーツセンター陸上競技場にて「全日本中学校通信陸上競技大会 千葉県大会」が開催されました。

本校からは、以下の4名の生徒が出場し、今年度は県大会出場者が過去最多になりました!

高橋さん(女子共通走高跳)

染谷さん(男子共通1500m)

小森さん(女子共通1500m)

櫻田さん(女子共通走幅跳)

猛暑の中での大会となりましたが、自己ベストを更新した生徒や、悔しい結果となった生徒など、それぞれに全力で挑んだ大会となりました。今週末には葛北大会も控えており、さらなる飛躍を期待しています。

小森さんは、女子共通1500mにおいて、予選で全国大会出場の標準記録を突破する快挙を成し遂げました!!

スタート直後から先頭に立ち、積極的なレース展開を貫き、見事標準記録を突破。さらに決勝ではペースの変化が激しい中でも粘り強く走り抜き、第3位に入賞。関東大会出場の切符も手にしました。

今後は以下の大会に出場予定です。

【関東大会】8月7日(木)・8日(金)/会場:栃木県カンセキスタジアム

【全国大会】8月17日(日)~20日(水)/会場:沖縄県総合運動公園

引き続き、おおぐろの森中学校へのご声援をよろしくお願いいたします。

コンクールが迫る吹奏楽部の様子をお届けします!

7月5日(土)、6日(日)には、運動部が参加した総体の様子をお届けしました。どの部活も日頃の練習の成果を発揮し、精一杯頑張る様子を見ることができました!

吹奏楽部も今月末に迫る千葉県吹奏楽コンクールに向けて、日々練習に励んでいます

他のパートと一緒に合わせたり、部員同士でリズムや音程を確認したりしています。

1音1音に気持ちを込めて、丁寧に練習しています!

今年の4月に初めて楽器に触れた1年生も、今ではきれいな音で曲を演奏できるようになりました!

おおぐろ中は、7月31日(木)11:30ごろに千葉県文化会館にて演奏する予定です。

部員たちの思いのこもった音がホールに響きます♪

応援、よろしくお願いします!!

長崎県長崎市よりお客様がいらっしゃいました!

本日は、長崎県長崎市より、

長崎市企画政策部部長 日向 様、長崎市企画政策部官民連携推進室室長 片山 様

がお見えになりました。

本校の特徴である、木がふんだんに使用されている作りに大変感動されていました。

また、ICTを活用する様子、快適な生活環境、カラフルなおおぐろTシャツなどに興味をもたれていました。

遠く離れた地ではありますが、こうして足を運んでいただいたことをとても嬉しく思います。

「今日、この学校を見ることができてよかった」

そうおっしゃっていただいたこと、とても嬉しく思います。

多くの歴史がある長崎市です。

「人の心の痛み」に触れ、あたたかな心を養うことを目指す本校にとって、

今後も何かご一緒できることがあると思います。

本日はありがとうございました。

またのお越しをお待ちしております。

七夕に何を願いますか?

本日7月7日は七夕ですね。七夕は「たなばた」または「しちせき」とも読み、古くから行われている日本のお祭り行事で、一年間の重要な節句をあらわす五節句のひとつにも数えられています。

毎年7月7日の夜に、願いごとを書いた色とりどりの短冊や飾りを笹の葉や竹につるし、星にお祈りをする習慣は今も残っていますね。笹や竹は、冬でも緑を保ち、まっすぐ育つ生命力にあふれていることから、神聖な植物とされ、願い事をつるすのに適していると言われています。

おおぐろ中にも七夕の願い事がたくさん飾られています。

部活動の目標や自分や家族の健康に関すること、成し遂げたい目標などが並ぶ中、

「世界平和」を願う短冊がありました!

「平和とは何か?」・「平和のために私たちができることは何か?」

改めて平和に関するこの問いを考える時間が、今の私たちには必要になっているように感じます。

ロシア・ウクライナ戦争やイランとイスラエルの戦争など、世界情勢が目まぐるしく変化し、平和が当たり前でなくなった時代に、この問いに自分なりの答えを出すべく、2年生は総合的な学習の時間で「平和学習」を行っています。

全5回で行う「平和学習」では

・平和とは何か

・戦時下の人々の暮らし

・戦争における民間人の被害や苦しみ

・戦後の日本が歩んだ道のり

・平和のためにいま私たちができること について学び、考えていきます。

今回は第1回と第2回の平和学習について紹介します。

「第1回 平和とは何か」では、どのような状態が平和なのか、日本は他の国と比較すると平和なのかについて考え、消極的平和と積極的平和という言葉の意味についても学びました。

・戦争がない=平和 とは限らないことに気づけた。

・日本は犯罪があるから平和ではないと思っていたけど、世界の他の国と比べると平和なのかもしれないと思った。

などの感想があがり、自分たちの当たり前や平和の定義について改めて考えるきっかけになったようでした。

「第2回 戦時下の人々の暮らし」では太平洋戦争中の国民の生活について、映像や資料をもとに学び、戦争が今の日本で起きてしまったら自分たちの生活がどうなるのか考えました。

・自分たちと同じくらいの学生も戦争のために働かされているのは衝撃的だった。

・自分の家族が戦争に行くことになったらと思うと、、、

などが生徒からあがり、いまの生活が恵まれていること、戦争が家族や生活などありとあらゆるものを変えてしまう恐ろしいものであると気づけたようでした。

この夏、日本は戦後80年を迎えます。改めて平和の尊さや日本が歩んできた歴史について向き合い、

「平和のために私たちができること」を考え、そのための一歩を踏み出していきたいですね。

葛北総体 速報 7月6日(日)

男子ソフトテニス 個人戦

ベスト8 戸塚さん・山﨑さんペア

ベスト32 大塚さん・恩地さんペア

女子ソフトテニス 個人戦

ベスト32 豊田さん・安藤さんペア

男子卓球 個人戦

<男子ダブルス>

優勝 佐藤(あ)さん・武田さんペア

県大会出場

<男子シングルス>

第4位 吉藤さん 県大会出場

女子卓球 個人戦

<女子ダブルス>

第3位 佐々木さん・坂本さんペア

<女子シングルス>

第4位 三浦さん 県大会出場

葛北総体 速報 7月5日(土)

野球

1回戦 対 野田南部中 3-10 惜敗

サッカー

1回戦 対 野田東部中 1-2 惜敗

男子ソフトテニス 個人戦(ベスト32まで)

本校から11ペアが出場しました。そして、

戸塚・山﨑ペア(3年)と大塚・恩地ペア(3年)が、

本日ベスト32まで勝ち上がり、明日の個人戦で

さらに上を目指します。

女子ソフトテニス 個人戦(ベスト32まで)

本校から8ペアが出場しました。そして、

豊田・安藤ペア(3年)が、本日ベスト32まで

勝ち上がり、明日の個人戦でさらに上を目指します。

男子卓球 団体戦

予選リーグ 対 岩名中 3-1 勝利

対 二川中 3-0 勝利

対 常盤松中 3-0 勝利

<1位通過で決勝トーナメント進出>

準々決勝 対 川間中 3-1 勝利

準決勝 対 野田北部中 3-2 勝利

決勝 対 野田南部中 2-3 惜敗

準優勝

女子卓球 団体戦

予選リーグ 対 東深井中 3-0 勝利

対 野田一中 3-0 勝利

対 流山東部中 3-0 勝利

<1位通過で決勝トーナメント進出>

準々決勝 対 野田南部中 3-1 勝利

準決勝 対 野田二中 2-3 惜敗

第3位

特設水泳

本校より3名が出場しました。そして、

2年 森さん 女子800m自由形 第1位

県大会出場

陸上部ですが、千葉県中学校通信陸上大会が本日開催され、女子1500m予選で3年小森さんが見事、全国大会標準記録を突破し、全国大会出場が決定しました!おめでとうございます!

最後に、本日行われた葛北総体の一部を、ダイジェスト版でご紹介します。

鎌ヶ谷高校より先生方が視察にいらっしゃいました!

本日、鎌ヶ谷高校より、矢島校長先生をはじめ、多くの先生方が視察にいらっしゃいました。

鎌ヶ谷高校には本校の卒業生も多くお世話になっています。

今日の視察は、6月の補正予算が通り、

来年度、鎌ヶ谷高校に本校と同じような電子黒板機能付きプロジェクタの導入が決まったことを受け、

すでに導入され、活用しているおおぐろ中の様子を見にいらっしゃいました。

まずは、本校の概要、研究の取り組みをお話しし、

ここまでどのようにICTを活用してきたのかを聞いていただいた上で、授業を見ていただきました。

各教室で展開されている授業を見て、驚かれている先生がたくさんいらっしゃいました。

電子黒板やミライシード、Teams等を活用して授業を展開する様子に驚かれるとともに、

本校の施設にも興味津々の様子でした。

最後は空き教室で実際に電子黒板を操作していただきました。

導入されることが決まっているため、みなさん積極的に操作したり質問したりなど、

時間があっという間に過ぎていきました。

来週も数名いらっしゃる予定です。

このように振り返る機会は、私たちにとっても貴重な学びとなります。

これからもぜひ協力し、互いによりよいICT教育が目指せるといいですね。

牛乳をおいしく飲もう! 2年生「わくわくどきどきミルク教室」

7月3日(木)の本日、2年生を対象に、日本乳業協会様より講師をお招きし「わくわくどきどきミルク教室」を開催しました。

年齢による骨量の変化、推奨カルシウム量、骨とカルシウムと健康に関するお話を伺いました。

2週間牛乳を習慣的に飲み続けると、肌の状態が良く、肌のうるおいや透明感が増したと感じた人が多くなったという結果は意外でした。牛乳は骨だけでなく、肌にもいいんですね!

カルシウムが豊富な食材を比較したところ、野菜の吸収率は19%、小魚は33%、牛乳は40%と、牛乳の吸収率の高さにびっくり!

牛乳の栄養は混ぜて飲んでも、料理に入れても、栄養は変わらず摂取することができます。

成長期の子どもの味方である「牛乳」を習慣的に飲むために、おいしく飲むレシピをご紹介いただきました。

【ジャムラテの作り方】

1 カップに入ったジャムをスプーンで混ぜる。

2 ジャムをスプーンで1杯、コップに入れる。

3 カップに牛乳を注ぐ。

4 ストローでよく混ぜる。

自分で作ったジャムラテ、おいしくいただきました!

流山市長が「答えのない教室」に!

本日、流山市長井崎様、副市長石原様、教育長吉田様をはじめ、教育委員様4名、「答えのない教室」を出版されている出版社新評論の武市社長などがお見えになりました。

多くの方に池田教諭の展開する「答えのない教室」に興味を持っていただき、参観をしていただいているところですが、流山市長、副市長両名がそろって参観されている様子に「答えのない教室」の注目度の高さを感じます。

本日は、1年1組で「ホットプレート」の答えのない教室です。

早速出された課題を解き始めます。

相変わらず、最初の課題は解き終わりが早く、確認をしてもらうために「池田先生!!」と呼ぶ声が教室中に響きます。

その勢いあふれる様子に、参観された方々も圧倒されてます。

そして、徐々に課題の難易度が上がってくると、思考の時間が長くなります。トライアンドエラーを繰り返し、正解にたどり着くと、嬉しさがあふれます!

この「答えのない教室」は、思考している時間がとても長く、かつ楽しい時間です。眠そうにしている生徒など、一人も見当たりません。活動した後は、振り返りも行います。

参観していただいた後は、会議室にて、本校の概要・教育課程・研究について、さらに池田教諭より「答えのない教室」についてお話させていただきました。

最後は、本校自慢の給食を召し上がっていただきました。食べながらも「答えのない教室」への質問が止まりません。。

多くの方に注目していただいている「答えのない教室」ですが、今年度は、数学以外の教科でもチャレンジしています。現状維持ではなく、さらに発展させられるよう、職員一同取り組んで参ります。本日はありがとうございました。

1年生も真剣な表情で初めての選挙を学ぶ

本日の評議委員会では、9月に実施予定の「令和7年度 生徒会役員選挙」に向けて、全校の学級委員を対象にした説明会を行いました。生徒会担当の先生から、選挙の目的や日程、立候補に関するルール、そして選挙管理委員の役割について詳しい説明がありました。

特に、中学校で初めて生徒会選挙に参加する1年生にとっては、すべてが新しい経験。メモを取りながら話を聞いたりする姿から、これからの学校づくりに対する真剣な気持ちが伝わってきました。

また、2年生・3年生の学級委員たちも、自分たちが選挙を支える立場になるという意識を持ち、選挙管理委員の役割や運営のポイントについて積極的に確認していました。

◆ 生徒会選挙の目的 ◆

今回の選挙では、

「自分たちの代表を、自分たちの手で選ぶ」経験を通じて、

学校や生徒会の一員であることを自覚し、

自分の考えを持って、学校づくりに主体的に参加する

ことを目指しています。

このような活動を通して、学校の教育目標である「自律」の力を育てるとともに、「自立・協働・貢献」といった力も身につけていきます。

◆ 今後の主な流れ ◆

7月3日~8日:選挙管理委員選出(各学級1名)

7月10日:第1回選挙管理委員会(準備スタート)

9月2日・3日:立候補受付(推薦責任者と共に)

9月11日・12日:選挙放送ビデオ撮影

9月16日・17日:選挙運動(放送や教室演説など)

9月18日:立会演説会・投票

9月19日:投票結果の掲示

今年度は、生徒の意見をより分かりやすく伝えるために「選挙公報」の導入や、「記名式投票」の工夫も行います。担任や学年団の先生方と連携しながら、すべての生徒が安心して選挙に参加できるようサポートしていきます。

今回の説明会での1年生の真剣な眼差しや、2・3年生の頼もしい姿は、これからの選挙活動をより意義あるものにしてくれると感じました。

これからの学校をつくるのは、生徒一人ひとりの力です。

みんなで選挙に向けてしっかり準備し、主体的に学校づくりに関わっていきましょう。

『学び多き1日』 市教委 指導課訪問が行われました

本日、流山市教育委員会教育長 吉田瑞穂様をはじめ、流山市教育委員会の指導主事や、流山市の教科指導員の先生にお越しいただき、本校教職員の授業を参観していただきました。

授業を展開したクラスは、以下の通りです。

小曽根先生(数学):3年1組

吉田先生(国語):3年6組

黒岩先生(保健体育):2年1・2組女子

川﨑先生(道徳):2年6組

鈴木先生(社会):1年1組

山本先生(外国語):1年5組

石田先生(自立活動):こぶし学級1組

開校からこれまでの間、おおぐろの森中では「ICTの活用」に重きを置き、研究を積み重ねてきました。「ICTの効果的な活用」さらに「楽しく学ぶ」ことで授業内の「深い学び」と「主体性の育成」を目指して進めてきました。その結果、おおぐろの森中学校のICTの活用は、日常化されています。

そこで、今年度の研究主題は、『ICTを活用した教育の探求』~1人1台端末の効果的な活用で、楽しく学び、より考え、学びをさらに豊かに~」です。「生徒が考える時間を増やす」授業を行うことで、おおぐろの森中学校の学校教育目標である「自律」の姿に迫っていくことをねらいとしています。

本日は、日々の授業実践を参観していただき、生徒が「より考える授業」を創り出すために、ご助言をいただきました。

3年生の数学と国語の様子です。

2年生の道徳と保健体育の様子です。

1年生の社会、外国語の様子です。

こぶし学級1組「自立活動」の様子です。

授業後は、指導主事や教科指導員の先生方と教科毎に分かれて、今回の授業に関するお話や、今後の授業をどのように展開していくかなど、様々な話し合いや意見交換をする場を設けていただきました。

授業展開をした中で、今回は「保健体育」の授業の様子について、ご紹介します。

2年生の女子のマット運動です。

マット運動は、個人で演技を披露する種目ですが、個人でひたすら技の練習をたくさんするといった授業ではなく、今回の授業では、5人前後のグループを作り、タブレットを使用しながら進めていきます。

<演技をより良くするために、見つけた課題をどのように改善していくか>が今回の授業のねらいでした。

それぞれのグループが、タブレットで撮影された動画を見て会話を弾ませていました。

Aさん「後転やったんだけど、動きどうだった?」

Bさん『手を付く位置が定まっていないかもしれないね。だから、上手く回れるときと上手く回れないときがあるのかもしれないから、手をしっかり付けるといいね』

Cさん「跳び前転をやったんだけど、あまり跳べてなくて、前回とあまり状況が変わらなかった。」

Dさん『そうしたら今度は手を付く位置に目印を置いて、やってみるといいんじゃない』

など、様々な視点でコミュニケーションを取っている様子が見られました。

自分の体の動かし方は、自分で想像しているものと一致している場合や、思っている動きと全然違う場合があるため、知らないうちに怪我に近づいてしまうことも考えられます。

タブレットで自分の動きを見ることで、体の重心の位置や、手・足の付き方などがわかり、正しい技に繋がったり、怪我を防止することに繋がったりすることがあります。

今後も正しい動きを理解し、取り組んでいくことはもちろんですが、怪我を防止していくためにも、タブレットを有効活用して、自分の動きを客観的に見ることで、楽しく、より考えながら競技に取り組んでいきたいと考えています。

本日の授業について、谷口指導主事から次のようなお言葉をいただきました。

「おおぐろの森中の生徒がタブレットを上手に使いこなし、技によって撮る角度を変えたり、コミュニケーションを取ったりしながら活動していることに、驚きました。最後の振り返りでも、どうしたら良いかアドバイスを求めてきた仲間に対し、真摯に答えている姿がたくさん見られ、素晴らしいと感じました。」

また、器械運動に限らず、安全に授業を行うために、授業前と授業後のストレッチを念入りに行うこと、場の設定を考えることが重要であると御指導いただいたので、今後の授業に生かしていきたいと思います。

改めまして、本日ご来校いただき、御指導してくださった流山市教育委員会の先生方、教科指導員の先生、大変お忙しい中、私たちの授業を参観し、たくさんのご助言をいただき、本当にありがとうございました。

紀伊國屋書店流山おおたかの森店 特別企画開催!!

紀伊國屋書店流山おおたかの森店様で、特別企画

『おおぐろの森中生の心に残ったイチオシ本』

が開催されます!!

生徒達は、どうしたら手にとってもらいやすいか考え、読書POP(おすすめしたい本を紹介するためのメッセージカード)を工夫を凝らして作成しました。

本の表紙だけでは、伝えきれない魅力や面白さをPOPで表現しています。

読んでみたいなと思わず手に取ってしまいそうな、興味を惹くものばかりです!

中には本のストーリーに合うように、段ボールで制作したPOPや、

飛び出す絵本のような立体的なPOPを作成した生徒もいました!

6月30日(月)の放課後、図書委員を中心に特設コーナーの設置を行い、

どうしたら、目に付きやすく手に取ってもらいやすいかを考えて、工夫してレイアウトをしました。

途中、朝日新聞からの取材にも一生懸命に答えていました。

特設ブース設置

場所:紀伊國屋書店流山おおたかの森店(流山おおたかの森S・C2階)

期間:6月30日(月)~7月30日(水)10時~21時

ぜひ足を運んでいただき、気になる本を手に取ってみてください☆★

また、おおぐろの森中学校 数学科池田教諭の授業実践本 「答えのない教室パート2」

「考える力」を育み、子どもたちをワクワクドキドキさせる授業実践が公開されています。

そちらも手に取っていただけると幸いです。

思いやりのつぼみと花 校内美化ボランティア

ボランティア委員会では、まずは思いやりのつぼみと花活動と校内美化ボランティア活動を行っています。

思いやりのつぼみと花活動

おもいやりのつぼみ・・・自分が受けたおもいやり

おもいやりの花・・・施設や設備で見つけたおもいやり(7月以降実施予定)

各クラスの委員会生徒がおもいやりのつぼみや花の紙を配布し、1年生は校外学習、2年生はグロースクール、3年生は修学旅行で受けたおもいやりを書いてもらい、集めたものを掲示しています。3年生は今後掲示する予定ですが、各学年フロアに掲示されていますので、ぜひご覧ください。

1年生 校外学習のおもいやりのつぼみ

| バスレクで皆を楽しませてくれた!!前から準備してくれてありがとう |

| 美術館で作品についての解説が見えなかった。その時に読み上げて教えてくれる子がいた。オリエンテーリング後に自分もつかれてるはずなのに扇風機の風を当ててくれる子がいた。班行動でずっと地図を読んでくれる子がいた。 |

| 校外学習のオリエンテーリングで体力が切れておいてかれたときに班の人が待っていてくれたこと。 |

| お弁当届けてくれた人たちありがとう!!おいC!! |

| いやなことや失敗したことがあったら、はげましてくれたり みかたしてくれた |

| バスの運転手さん ぼくたちを、目的地まで安全に運んでくれた。 |

| 同じ班の人が、足の裏についている虫を教えてくれた |

| オリエンテーリングの坂道が急すぎて登れなかったときに友達が手をつないで一緒に登ってくれた。 |

2年生 グロースクールのおもいやりのつぼみ

| 信濃町の人や民泊の人と仲良くなれた。信濃町のことも知れた。 |

| 話したら、笑顔で聞いてくれたこと。 |

| 一日の予定を詳しく教えてくれた。分からないことがあったら優しく教えてくれた。いつも楽しい面白い話をしてくれた。虫が出たら追い出してくれて心強かった。 |

| ホテルの人たちが自分たちをかんげいするために食事などの準備をしてもらった。 |

| こっち(生徒側)の気持ちを考えた上で時間配分をし、行動してくれました(民泊) |

| バスで転んだ人(おじいさんおばあさん)を助けていた人たちにあこがれた! |

| 初めて行った畑仕事やパン作り、山菜採りなどで分からない時、優しく丁寧に教えてもらった。 |

|

温かいごはんがよういしてあった。おかわりをたのんだらすぐにあたらしいのをもってきてくれた。 トイレットペーパーがなくなっても、上に新しいのがよういしてあって助かった。 |

皆のおもいやりがたくさん広がっていくように、委員会でも活動していきたいと思います。

校内美化ボランティア活動

ボランティア委員会では、各学年のボランティア委員会で気になったポイントを相談し、月に数回美化活動を行っています。今年の2月からスタートし、今月が5か月目になります。

皆が学校をきれいにしていこうと意識して生活できればいいな・・・。

この活動なら委員会発信で全校生徒誰でも関われるかも・・・。

という思いで始まったボランティア活動です。

今月、1年生は「教室のロッカーまわり」

2年生は昇降口まわり

3年生はロッカーの上をきれいな環境で過ごせるよう、活動を行っています。

全校生徒皆で活動できるボランティア活動を今後も発信していきたいと思います。

皆さんのご協力をお願いいたします。

東葛飾教育事務所指導室長が視察にいらっしゃいました!

本日3校時、東葛飾教育事務所の小川指導室長が

池田教諭の「答えのない教室」の視察にいらっしゃいました。

これまでも、様々な形で注目していただいている「答えのない教室」ですが、

東葛地域の先生方を管轄する東葛飾教育事務所からも、

ぜひ授業を拝見したいということで、来校してくださいました。

今日の課題は「お魚屋さんでの買い物」です。

あまり細かくは紹介できませんが、最初の課題はどのグループも勢いよく手が上がり、

池田先生待ちが多数!!

みな次の問題に進みたくてうずうずしています。

1つ目の課題をクリアすると、2つ目の課題へ。

今度は勢いよく手があがっていた様子から、じっくりと相談しながら思考する様子に変わってきました。

気がつくと課題にのめり込み、思考することが楽しくなる「答えのない教室」

濃密な時間があっという間に経過します。

終わった後は、心地よい頭の疲労感が。

小川指導室長からは、

「とても生徒たちがいきいきと活動されていますね。」

というお言葉をいただきました。

本の影響もあり、今後も様々な方が視察にいらっしゃる予定です。

この「答えのない教室」の良さが、少しずつ広がっていくと嬉しいです。

本日は、お忙しい中、ありがとうございました!

第1回進路保護者会を開催しました。

本日、午後第1回進路保護者会を開催しました。

御来校いただきました保護者のみなさま、ありがとうございました。

保護者会では、生徒と保護者の方が隣り合って座っていただき、親子一緒に参加していただきました。

本校の進路支援は、経営方針のひとつの「夢をはぐくむおおぐろ中」「夢を与えるおおぐろ中」にあるよう、「夢や将来」を大切にサポートしていきます。

「進路開拓=進学先の決定」ではなく、「進路開拓=キャリア・人生を考えること(進学は一つの選択肢)」を軸としています。

これまでの「職業人講話」や「プロフェッショナルに学ぶ」を中心としたキャリアに関する学習の集大成として、進路開拓を進めていきます。

保護者会の中では、「中学校卒業から、どのような過程を経て社会にでていきたいか。」について親子で話していただく場面がありました。進路開拓では、主人公が生徒自身となりますが、御家庭のサポートが必要となってきます。このような話し合いを今後もたくさん進めていただけますと幸いです。

他にも、1年間の見通しや進路開拓を進めていくうえで大切にしてほしいことなどについて、話をさせていただきました。

卒業後の進路については、やりたいこと・体験できることなどの目標をもち、「なぜ、その進路になるのか」を生徒自身が、自信をもっていえるようになってほしいと思います。

本日お話しさせていただいた内容を掲載した資料を、本校ホームページにも掲載しております。

今回の保護者会が、進路開拓の一助になれますと幸いです。