文字

背景

行間

令和7年度学校の様子

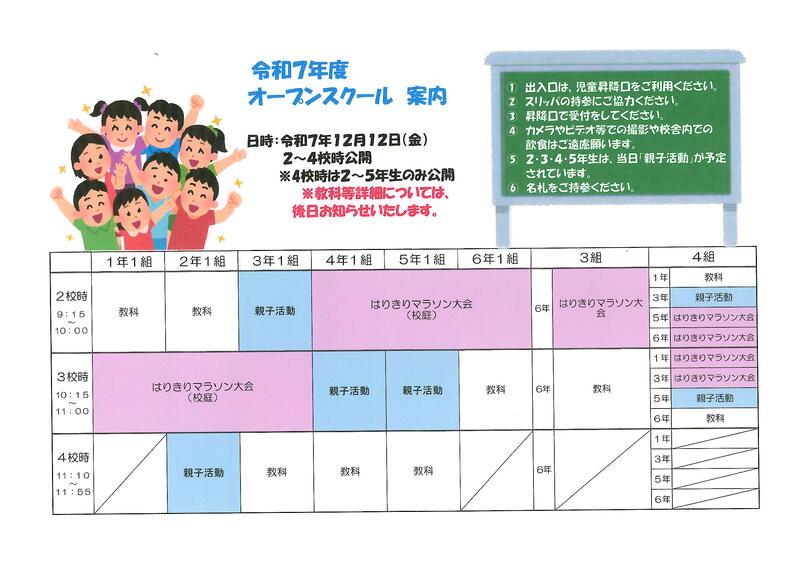

速報】オープンスクール・はりきりマラソン大会の日程について

先日のはりきりマラソン大会の延期に伴い、12月12日(金)のオープンスクールの日に「各教科の授業」「親子活動」「はりきりマラソン大会」を実施します。このメールに添付されているPDFデータをご確認いただき、参観予定の検討にご活用ください。なお、「各教科の授業」の詳細につきましては、後ほど通知いたします。

ふれあおう集会

11月22日(土)に、ふれあおう集会を実施しました。

ふれあおう集会は、児童が各行政区の公民館に出向き、保護者や地域の方と一緒に活動をすることを通して、

学校ではできない豊かな体験を行うことを目的にしています。

また、地域の方と顔見知りになることで、安心安全な地域づくりも目指しています。

今年度も、区長、老人会長、PTA地区理事の皆さんが、児童と一緒に工夫した活動を計画し、実施していました。

どの地区も工夫して、楽しく活動していました。ご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。

修学旅行第2日目

修学旅行の第2日目は、東京ディズニーランドの班別行動でした。

天候にも恵まれ、班ごとに目的のアトラクションに乗ったり、お土産を買ったりして、過ごしました。

一人一人の心に残る、楽しい思い出ができたようです。

15時半には、学校に向けてバスが出発しました。無事に学校につくまで後少しです。

修学旅行第1日目 ~その3~

夕方、5時頃に宿泊先のホテルに着きました。

荷物を整理して、6時から夕食になりました。

バイキングの夕食で、子供たちは思い思いに食べたいものを選んで、夕食を楽しんでいました。

今日は1日、とてもたくさん歩きましたね。お疲れさまでした。

修学旅行第1日目 ~その2~

修学旅行第1日目の午後は、鎌倉自由行動でした。

高徳院の大仏を全員で見学し、その後、班ごとに事前に決めた見学場所を見て回りました。

小町通では、買い物をしたり、おやつを食べたりもして、楽しく活動していました。

最後は、鶴岡八幡宮に集合して全員で記念写真を撮りました。

この後は、ホテルに向かいます。

修学旅行第1日目 ~その1~

11月13日(木)~14日(金)は、6年生の修学旅行です。

まだ薄暗い午前6時少し前に、玉生小を出発し、初めの見学場所である国会議事堂に向かいました。

国会議事堂では、衆議院議場や天皇陛下の御休所、中庭や議員食堂など、いろいろな場所を見学しました。初めて見るものばかりで、とても有意義な見学になりました。

校外学習の秋

10月から11月は、天候が安定しているため校外学習には絶好の時期です。

10月下旬には、1・3・5年生が校外学習を実施しました。

5年校外学習 ~尚仁沢湧水~

10月28日(火)には、5年生が校外学習で尚仁沢湧水に行きました。

初めに、星ふる学校くまの木で、講師の方からお話を聞いてから、実際にバスで尚仁沢湧水に向かいました。

駐車場からの山道に苦戦しながらも、無事に尚仁沢湧水に到着し、湧き出す湧水の様子を見学しました。

児童は、塩谷町が誇る「名水100選:尚仁沢湧水」をしっかりと目に焼き付けてきました。

1年校外学習 ~星ふる学校くまの木~

10月29日(水)には、1年生が星ふる学校くまの木に行って、秋探しをしました。

落ち葉やどんぐりなど、いろいろな秋を見つけて歩き、最後には、見つけたどんぐりを使って工作をしました。

天候にも恵まれ、楽しい校外学習になりました。

3年校外学習 ~消防署~

10月31日(金)に、3年生が社会科校外学習で塩谷消防署に行きました。

消防車や救急車には、どなような設備があるのかを教えていただいたり、仮眠室や消防士が火災の時に着用する防火衣を見せていただいたりしました。

消防士の皆さんは、塩谷町の住民が安全に暮らすために、日ごろから訓練や点検を行って備えていることを知ることができました。とても充実した消防署見学でした。

令和7年度 運動会

10月24日(金)に、運動会を実施しました。

雲一つない青空の下、「一致団結 勝利へつなげ 魂のバトン」のスローガンを胸に、

赤組・白組それぞれの勝利を信じて、児童は最後まで力いっぱい競技しました。

(入場行進) (選手宣誓) (準備運動)

(下学年 徒競走) (上学年 障害走) (下学年 ダンス)

(上学年 ダンス) (来年度生 かけっこ) (塩谷町音頭)

(紅白応援合戦)

中間での得点が、4点差という僅差のまま終盤の競技になり、

最後の最後まで手に汗握る戦いが繰り広げられました。

(下学年 玉入れ) (上学年 綱引き) (PTA 綱引き)

(下学年 リレー) (上学年 リレー)

(閉会式 入場) (優勝旗授与) (準優勝盃授与)

結果は赤組の勝利でしたが、白組も素晴らしい頑張りを見せてくれました。

保護者の皆さん、地域の皆さんには、「塩谷町音頭」等の競技に参加いただいたり、

最後まで応援をしていただいたりして、運動会を盛り上げていただきました。

大変ありがとうございました。

運動会に向けて

10月24日(金)運動会に向けて、練習が始まりました。

10月8日(水)の朝の活動では、全校生が赤白に分かれて「応援合戦」の練習を行いました。

団長の号令に合わせて、掛け声をかけたり、拍手をしたり。それぞれが、心を一つにして取り組みました。

例年よりも仕上がりが早く、応援歌も完璧に歌っていました。

運動会では、どんな「応援合戦」を繰り広げてくれるのかとても楽しみです。

また、10月4日(土)には、PTAの親子奉仕作業がありました。

校庭周りや農園の大きな草はもちろん、校庭の細かな草も、参加してくださった皆さんのおかげで、

しっかりと除草され、とてもきれいになりました。

きれいになった校庭での運動会が、楽しみです。

十五夜にむけて

10月6日(月)は、十五夜でした。

10月2日(木)には、3年生が総合的な学習の時間で「ぼうじぼ作り」を行いました。

十五夜に間に合うようにと、地域のボランティアさんたちが集まって指導・支援をしてくれました。

ぼうじぼ作りが初めての児童も多く、初めは完成するか心配でしたが、全員がぼうじぼを完成させることができました。

昨夜(10月6日)の十五夜では、完成したぼうじぼを持って地域を回った児童もいたようです。

マイ・チャレンジ実施中!

9月30日(火)から10月3日(金)までの4日間、塩谷中学校の「マイ・チャレンジ」が実施されています。

「マイ・チャレンジ」は、中学校2年生が地域の事業所等を訪れ、職業体験をとおして地域の人々から多くのことを学ぶ貴重な機会です。玉生小学校では、塩谷中学校の2年生2名が「マイ・チャレンジ」を実施しています。

中学生は、授業に入って困っている児童の支援をしたり、校舎内外の環境整備を行ったりしています。

休み時間には一緒に遊んでくれるので、児童は大喜びです。

今日も含めて残り2日。多くの児童と交流し、充実した時間を過ごしてほしいです。

児童集会を実施!

9月24日(水)に、児童集会を実施しました。今年度2回目の児童企画の集会では、6年生が合唱「思い出のメロディー」と合奏「ラバースコンチェルト」の発表を行いました。

心を一つに演奏をする姿に、下級生たちも最後までしっかりと聴いていて、「次は自分たちが発表をしたい。」という学年も出てきました。6年生の姿を見て、良い刺激を受けたようです。今後の児童集会が楽しみです。

なお、児童集会では6年生の演奏の後に、児童には内緒で夏休みから練習を続けてきた教職員有志で「ピタゴラスイッチ」「カントリーロード」「校歌」の演奏も行いました。

10月19日(日)の玉生コミュニティまつりでも、参加可能な6年児童と教職員が演奏を予定しています。

10時~11時の間の演奏になると思いますので、楽しみにしていてください。

9月の行事から ~その2~

3年校外学習

9月16日(火)に、3年生が社会科校外学習で「ダイユー」に行きました。

スーパーで働く人々のようすや商品を売るための工夫について学習し、家の人に頼まれた買い物をしました。

お店の方のお話を聞いたり、バックヤードを見学させてもらったりして、スーパーへの理解を深めることができました。

また、どの児童もしっかりと買い物を済ませることができ、とても嬉しそうでした。

4年校外学習

9月29日(月)に、4年生が社会科校外学習で「星降る学校くまの木」に行きました。

防災について学習し、実際に段ボールで簡易トイレや簡易ベットづくりやビニル袋炊飯を行いました。

子供たちは、段ボールを広げたりつなげたりしながら、グループで協力して活動しました。

完成後は、トイレに座ったりベットに横になったりして、全身で体験していました。

9月の行事から ~その1~

食品安全教室

9月2日(火)に、5・6年生が「食品安全教室」を実施しました。

栃木県保健福祉部の職員が講師となり、①消費期限や賞味期限等の食品表示、②食中毒の予防、③正しい手洗い方法について学習しました。

身の回りの食品の表示を確認したり、食中毒は「つけない・ふやさない・やっつける」ことが大切なことを学んだ後、実際に正しい手洗いの方法を代表の児童が実践しました。

手洗い前の手の様子と、石鹸で手を洗った後を比べて、手洗いの大切さを実感していました。

(5年生)

(6年生)

虫博士と一緒に

9月10日(水)に、1~3年生が「昆虫教室」実施しました。虫博士の髙橋滋さんを講師に、学校の敷地内で昆虫採集を行いました。子供たちは、大きな捕虫網を手に、草むらや生け垣などの昆虫がいそうな場所を、歩いて回ります。捕まえた昆虫は、虫博士が名前や特徴を教えてくれます。子供たちは、夢中になって昆虫を探して回り、ショウリョウバッタやチョウセンカマキリ、ナツアカネなど、いろいろな昆虫を見つけていました。

ふれあおう集会にむけて

9月12日(金)に11月に行う「ふれあおう集会」の話合いを実施しました。児童、PTA地区理事、区長、老人会長等が行政区ごとに集まり、どんな活動を実施するか話し合いました。

それぞれの行政区の実態に合わせて、ものづくりやニュースポーツ、昔遊びや宝探しなどの活動が提案されました。

11月22日(土)が、今から楽しみですね。

4年宿泊学習 ~第2日目 その3~

第2日目の午後は、つつじつり橋と殺生石を見学しました。

とても高いつり橋でしたが、全員が無事につり橋を渡りました。

また、殺生石では、硫黄のにおいに顔をしかめたり、石が黄色になっていることを不思議がったりしていました。

殺生石を見学後は、学校に向かいました。

15時30分に学校に到着し、帰校式後に解散になりました。

4年宿泊学習 ~第2日目 その3~

午前中の「ウィンディ・オリエンテーリング」が終了しました。

最後までほとんど雨も降らず、全ての班が無事にゴールしました。

ポストを見つけるために、あちこち走り回ってくたくたになりましたが、充実した活動ができました。

この後は、昼食と退所式を行い、なす高原自然の家を出発します。

帰り道に「つつじつり橋」と「殺生石」を見学します。

宿泊学習も、あと2つの活動を残すだけとなりました。

4年宿泊学習 ~第2日目 その2~

午前中の活動の「ウィンディ・オリエンテーリング」が始まりました。

昨夜からの雨が止んだので、予定通り実施することになりました。

各班で協力して、ポストを見つけながらゴールを目指します。さぁ、出発です!

4年宿泊学習 ~第2日目 その1~

4年生の宿泊学習も、第2日目を迎えました。子供たちは全員元気です。

昨夜は、あいにくの雨となり、星空観察は室内での星空教室になりましたが、しっかりと話を聞いていました。

朝食もしっかりと食べて、午前中の活動にむけて準備を整えています。

4年宿泊学習 ~第1日目 その3~

なす高原自然の家に着き、昼食を食べました。

冷やし中華と中華丼というメニューで、みんなおいしくいただきました。

昼食の後は、木製ポストカードづくりを行いました。

木製のはがきに、電熱ペンを使って文字や絵を描くことができます。みんな一生懸命に活動に取組んでいました。

活動の説明は、元校長の碓氷先生がしてくださいました。

4年宿泊学習 ~第1日目 その2~

第1日目の午前中の活動は、那須ロープウェイで茶臼岳に上がり、山頂駅から牛ヶ首までハイキングをしました。

慣れない岩の道に、初めは大騒ぎをしながら歩いていましたが、塩谷町の自然と茶臼岳の自然の違いを見つけたり、

山の涼しさを体感したりしながら楽しく歩きました。

この後は、なす高原自然の家に行き、昼食と入所式を行います。

たくさん活動をしたので、美味しく昼食が食べられそうですね。

4年宿泊学習 ~第1日目 その1~

今日(9月10日)から、4年生が宿泊学習に行きました。

朝、校庭で出発式を行い、全員が元気に出発していきました。

2日間、学校や家庭ではできないことを体験したり、自分たちで考え、協力しながら活動したりすることで、

充実した2日間を過ごしてほしいですね。

1学年親子活動・親子給食

9月3日(水)の夏休み明けPTAに合わせて、第1学年PTAでは、親子活動・親子給食を行いました。

親子活動では、親子で大きなビニル袋ロケットを作り、体育館で飛ばしました。

1年生は、自分の背より大きなロケットを飛ばして、とても嬉しそうでした。

また、給食の時間には、親子で同じ給食のメニューを食べながら、楽しく会食をしました。

夏休み明けPTA

9月3日(水)に、夏休み明けPTAを実施し、5校時には授業参観を行いました。

夏休みが明けて1週間。どの学年も、学校の生活リズムを取り戻し、しっかりと授業に取り組んでいました。

親子で一緒に学習している学年も複数ありました。

授業参観後には、全体会と教育講演会を行いました。

玉生小では、コロナ以降は教育講演会を実施していなかったので、数年ぶりの開催となりました。

多くの保護者の参加があり、講師の先生のお話に、グループで意見を交換したり、

大きくうなずいたり、笑ったり、時には涙を流しながら・・・真剣に聞き入っていました。

1学期後半スタート

39日間の夏休みが終了し、1学期後半がスタートしました。

子供たちも元気に登校し、久しぶりに友達や先生と再会して嬉しそうでした。

夏休み明け集会では、夏休みに校長先生が取り組んだ2つのことについて話をしました。

1つ目は、水彩画に挑戦したことです。7年ぶりに水彩画を描いてみたら、とても難しかったこと。苦労して出来上がったときには、とても嬉しかったことを伝えました。

2つ目は、書道で大きな作品に挑戦したことです。一生懸命に書いたけれど見ていただいたら全部ボツになってしまたこと。夏休みが終わっても、完成するまで続けて挑戦していくことを話しました。

このように、「うまくいったこと」と「うまくいかなかったこと」の両方がある夏休みでしたが、校長先生にとっては、頑張ったことそのものが心に残る夏休みになったことを伝えました。

最後に、「1学期後半も『はあとふる』な玉生小学校にしていきましょう。」と子供たちに話し、夏休み明け集会を終了しました。

夏休み明け初日にもかかわらず、子どもたちはしっかりとした態度で最後まで話を聞いていて、とても感心しました。

1学期後半の子供たちの活躍が、とても楽しみです。

7月の行事から

7月にも、いろいろな行事がありましたので、紹介します。

1年 水難防止教室

7月2日(水)に、矢板土木事務所のご協力をいただき「水難防止教室」を実施しました。

水難防止のための川での安全についてお話を聞いた後、ライフジャケットとヘルメットを

着けて実際に川に入りました。

川の中では、安全に気を付けながら、生き物を探したり、実際に捕まえたりしました。

安全に活動すれば、楽しく遊べる川です。今後も、安全に注意して、必ず大人の人と一緒に遊びましょう。

児童集会 ~保健給食委員会~

7月16日(水)の朝の活動では、児童集会を行いました。

児童集会では、委員会や学年など、児童が主体的に企画した活動を行っています。

今回は、保健給食委員会の主催で、「宝探し」を行いました。

校舎内のクイズを見つけて、答えの〇✕ボックスからカードを引くとカレーの具材をゲットできます。

正しい答えだと、カレーに適した具材がゲットできますが、間違いだと不思議な具材になります。

美味しいカレーが完成するように、なかよし班で協力しながら活動していました。

第2回PTA奉仕作業

7月12日(土)に、第2回のPTA奉仕作業を実施しました。

保護者の皆様のおかげで、校庭や植栽がきれいに整備されました。

また、校庭周りの土手や築山の草刈りでは、膝丈まで伸びていた草がきれいになりました。

ご協力ありがとうございました。

オープンスクール・親子ふれあい活動

7月9日(水)に、本年度第1回目のオープンスクールを実施しました。

保護者の方々をはじめ、地域の方やこども園の先生方にも来校していただき、

多くの方に授業の様子や児童の様子を見ていただきました。

また、1・3年生は「親子歯磨き教室」を 6年生は「親子携帯教室」を実施しました。

親子で一緒に講師の方のお話を聞き、協力して活動を行っていました。

6年生は、親子ふれあい活動として、手形の色紙づくりと親子給食を実施しました。

一緒に作業をしたり、給食を食べたりしながら、いつもとは違う話題を楽しんでいたようです。

ご来校いただきました皆様、ありがとうござました。

避難訓練 ~竜巻~

7月3日(水)に、竜巻の避難訓練を実施しました。

休み時間に校庭で遊んでいた児童は、竜巻発生の放送を聞き、

校舎内に戻り、それぞれの避難場所に行き、ダンゴムシのポーズで

竜巻が通り過ぎるのを待ちました。

また、避難訓練後は、気象予報士の方を講師に迎え、雷雨や竜巻などの自然災害への対応について、

クイズ形式でお話しいただきました。児童は、縦割り班ごとに相談をしながら、正しい対応について

考えていました。

これからの時期は、急な雷雨や竜巻への注意が必要です。

是非、避難訓練での体験を生かしてほしいです。

6月の行事から ~その2~

6月には、外部講師や地域ボランティアの方々に、授業で指導・支援をいただきました。

1・2年 体育「水泳」(6/27)

水泳ボランティアの方から、水に浮くポイントや蹴伸びのポイントを教えていただきました。

「頭を下げないとお尻が浮かないので、沈んでしまうよ。」「耳の後ろに腕をつけるよ。」などど、

教えていただき、蹴伸びからの伏し浮きができるようになった児童がたくさんいました。

3年 学級活動「おやつのとりかた教室」(6/27)

(株)カルビーの方を講師に、おやつのとりかた教室を行いました。

おやつを食べるの量や時間について、動画やクイズ等で学習しました。

保護者の方も複数参加してくださり、児童と一緒にクイズに回答していました。

4年 総合的な学習の時間「きんきん教室」(6/27)

塩谷町が実施している介護予防教室の「きんきん教室」に参加し、高齢者の方々と一緒に

七夕飾りを作りました。自分で飾りを作るだけでなく、高齢者の方が作るお手伝いをしたり、

一緒に飾りつけをしたりしました。

最後には、「七夕さま」の歌に合わせて、肩たたきをしました。楽しい交流になりました。

5年 家庭科 「玉止め」(6/23・30)

第1回目には、手縫いボランティアの方々に、「玉止め」のやり方を教えていただきました。

針に糸をまき、針を抜くと玉止めになるはずですが、なかなかうまくいかず苦戦をしてる

児童が多かったのですが、ボランティアの方に丁寧にコツを教えていただき、全員が無事に玉止めが

できるようになりました。

第2回目では、全員がボタン付けができるようになり、とても嬉しそうでした。

学校の教育活動は、たくさんの方々の支援により充実し、児童は学びを深めています。

それぞれの学習では、「できた。」「わかった。」という嬉しそうな感想も聞かれました。

ありがとうございました。

塩谷町小学校合同芸術鑑賞教室 ~サンドアート~

6月24日(火)に、町内の3つの小学校が塩谷中学校のアリーナに集まり、芸術鑑賞教室を行いました。

昨年度までは、それぞれの学校で行っていた芸術鑑賞教室ですが、今年度は、町教育委員会生涯学習課のご尽力により、3小学校の児童が一堂に会しての実施となりました。

今回は、音楽に合わせて砂で絵を描く「サンドアート」を鑑賞しました。

「花咲じいさん」、「日本」、「家族~エルフ~」、「人生」など、音楽に合わせて砂で表現される景色や人物に児童も感嘆の声を上げていました。

また、各学校の代表児童による体験コーナーもあり、サンドアートの描き方を押していただ来ました。

技術鑑賞教室の様子は、撮影禁止でしたので紹介できませんが、本校の代表児童が描いた人物の横顔が、

「サンドアート集団SILT @keita_funamoto」のインスタグラムに紹介されていますので、ぜひご覧ください。

5年臨海自然教室 ~第3日目 その3~

午前中のプール活動が終了後、図書館で休憩をしてから昼食となりました。

昼食のメニューは、肉うどん、チキンカツ、和風麻婆なす、スパゲッティサラダ、ミニたい焼きです。

自然の家での最後の食事も、全員で美味しくいただきました。

昼食後は退所式を行い、たくさんの体験をした自然の家を後に、学校に向けて出発しました。

5年臨海自然教室 ~第3日目 その2~

午前中のプールでの活動が始まりました。準備運動をして、プールに入ります。

自然の家のプールには、大きなフロートがあり、子供たちはフロートに乗って大はしゃぎです。

宿泊学習の最後の活動を、満喫しています。

5年臨海自然教室 ~第3日目 その1~

臨海自然教室も、今日が最終日となりました。

昨夜は、全員がしっかりと睡眠をとり、今朝も元気に朝食を食べたそうです。

今日の午前中は、プール活動を行います。とちぎ海浜自然の家での最後に活動になります。

5年臨海自然教室 ~第2日目 その3~

2日目の午後は、気温が高く熱中症が心配されるため、屋外での海浜ウォークラリーの予定を変更して、

館内オリエンテーリングを実施しました。

館内オリエンテーリングは、玉生小・船生小・大宮小の混合グループで実施しました。

どのグループも、交流しながら楽しく活動できたようです。

(他校の児童も一緒に写っているため、グループ写真は掲載しません。)

(3校で集合した時の様子)

5年臨海自然教室 ~第2日目 その2~

午前中の砂浜活動・砂の造形が無事に終了しました。

暑い日になりましたが、海風が心地よく、塩汲みリレーなどで足が波にふれたりして、

意外と過ごしやすく、予定通りの活動ができました。

砂の造形では、事前に学校で考えていった動物などを作るために、班で協力しながら取り組みました。

完成した作品は、お互いに観賞をして良いところを確認していました。

5年臨海自然教室 ~第2日目 その1~

臨海自然教室の第2日目となりました。

昨日の夕食後のレクリエーション活動も無事に終わり、27名全員が元気に第2日目を迎えました。

朝食もしっかり食べて、今日も元気に活動できそうです。

第2日目の今日は、船生小学校・大宮小学校と合同で、午前中に砂浜活動・砂の造形を行い、

午後は海浜ウォークラリーを行う予定です。ぜひ、交流を深めてほしいです。

5年臨海自然教室 ~第1日目 その2~

第1日目も、昼食から午後の塩づくりの活動まで終了しました。

昼食は、ごはん、味噌ラーメン、ハムカツ、もやしの香味和え、ミニたい焼きでした。

昼食の時には、「食堂で静かに過ごすことができていて素晴らしい。」と他の学校の先生から

褒められたそうです。

午後の活動の「塩づくり」では、かまどに火を付けて、土鍋に入れた海水を蒸発させます。

薪を入れて火の大きさを調整したり、海水を蒸発させながらごみを取ったりしながら、

班で協力して活動しました。

最後には、土鍋の海水が全て蒸発し、白い塩ができました。

出来上がった塩は、スプーンで削り取りながら班のメンバーで分けました。みんなとても嬉しそうでした。

塩づくりの時にも、海浜自然の家の指導員の方から、

「最後まで、粘り強く取り組めていますね。」「よく働きますね。」と褒めていただいたそうです。

自分のできることを、しっかりとやっている5年生の様子がうかがえる第1日目でした。

5年臨海自然教室 ~第1日目 その1~

6月16日(月)から18日(水)まで、5年生が臨海自然教室に行っています。

朝8時、出発式をした5年生は、バスに乗り込み「とちぎ海浜自然の家」に向かいました。

予定通り10時30分に、とちぎ海浜自然の家に到着した5年生は、記念撮影の後、入所式を行いました。

第1日目の今日は、この後昼食を食べて、午後の活動で塩づくりをする予定です。楽しみですね。

6月の行事から ~その1~

4年社会科校外学習 ~エコパーク塩谷~

6月4日(水)に、4年生が社会科校外学習で、エコパーク塩谷に行きました。

ごみ収集車が集めてきたごみを投入口に入れるところや、集まったごみをクレーンで焼却炉に移動させる

ところなどを見学しました。

また、3R(リデュース・リユース・リサイクル)の説明を聞いたり、ごみの処理やリサイクルに関する

クイズに挑戦したりして、エコパーク塩谷の施設の様子やごみの処理について学ぶことができました。

1年生活科校外学習 ~塩谷町図書館・総合公園~

6月13日(金)に、1年生が校外学習で、塩谷町図書館と総合公園に行きました。

今回の校外学習は、船生小学校の1年生と合同で実施しました。

図書館では、読み聞かせを聞いたり、それぞれが好きな本を読んだりしました。

最後に自分で選んだ本を借りて、総合公園に移動しました。

総合公園では、いろいろな遊具で遊びました。学校とは違う遊具に、1年生は大喜びでした。

3年自転車教室

6月13日(金)に、3年生を対象に自転車教室を実施しました。

初めに、交通教育指導員の方から、ヘルメットの付け方や自転車の乗り方、点検の仕方などを教えていただき

ました。その後、実際に校庭の模擬道路で、自転車の乗り方を体験しました。

3年生になり、自転車に乗る機会が増えると思いますが、自転車教室で学んだ正しい知識と技能を忘れずに、

安全に乗ってほしいです。

プール活動が始まりました

5月28日にプール開きをしてから約2週間。水温も上がり、待ちに待ったプール活動が始まりました。

水にもぐったり、浮いたり、蹴伸びをしたり…。それぞれの学年の学習内容に合わせて、水遊びや水泳の授業が

スタートし、職員室まで子供たちの歓声が聞こえてきます。

今週は気温も高くなります。プールでの活動がたくさんできそうですね。

第99回塩谷町小学校陸上競技大会

6月7日(土)に、第99回塩谷町小学校陸上競技大会が開催されました。

玉生小学校からも、5・6年生が参加し、最後まで競技に応援に頑張っていました。

たくさんの保護者の方に来ていただき、温かい声援と拍手をいただいたおかげで、

児童は最後まで全力で競技をすることができました。

暑い日になりましたが、具合の悪くなる児童もおらず、無事に終了することができました。

本当にありがとうございました。

全力で競技し、応援した。友達とお互いの頑張りを認め合った・・・など、

児童は陸上競技大会を通して、多くのことを経験したと思います。

この経験を、ぜひこれからの学校生活にも生かしほしいです。

5月の行事から

3年リコーダー教室

5月21日(水)に、東京リコーダー協会の方を講師に迎えて3年生を対象にリコーダー教室を実施しました。

リコーダーを演奏する時の指の使い方や息の出し方を分かりやすく教えていただき、実際に音を出して確認をしました。

最後には、ソプラニーノ、アルト、テナー、バスといった大小さまざまなリコーダーを使って、素敵な演奏を聴かせていただきました。

とても楽しくわかりやすい教室で、3年生も大喜びでした。

読み聞かせ

5月22日(木)に、今年度最初の「読み聞かせ」がありました。

ボランティアの方々が各学年の教室を訪れ、絵本の読み聞かせをしてくださいました。

また、読み聞かせが早めに終わった学年では、手遊びを教えていただきました。

どの学年の子供たちも、絵本の世界に引き込まれ、夢中になって聞いていました。

プール開き・心肺蘇生法研修会

5月28日(水)に、プール開きを行いました。

前夜の雨のため室内でのプール開きとなりましたが、町内で一番早いプール開きに子供たちは嬉しそうでした。

プール開きでは。校長先生や運動委員会、体育主任の先生から、安全なプールの使い方や目標をもって取り組むこと、プールをきれいに清掃してくれた地域の方々に感謝の気持ちを忘れずに利用することなどのお話がありました。

これから夏休みまで、安全に楽しくプールを利用したいですね。

また、放課後には、教職員を対象に心肺蘇生法の研修会を行いました。

プールの利用が始まることに合わせ、日常的に児童の安全を守るために、ない年実施しています。

今年も、塩谷消防署の方を講師に迎えて、心臓マッサージの方法やAEDの使い方などを研修しました。

1~3年遠足 ~宇都宮動物園~

5月16日(金)に、1~3年生が宇都宮動物園に遠足に行きました。

子供たちは、縦割り班でいろいろな動物を見学したり、餌をやる体験をしたりしました。

また、ウサギやモルモットとふれあったり、遊園地の乗り物に乗ったりもしました。

天候にも恵まれ、楽しい遠足となりました。

引き渡し訓練

5月14日(水)に引き渡し訓練を行いました。

大地震か起きたことを想定して、児童が校庭に避難をしました。

その後、お迎えの依頼メールを受け取った保護者が、校庭に迎えに来ました。

担任がお迎えの方を確認して、児童を引き渡しました。

訓練ではありましたが、どの学年もスムーズに引き渡しが実施できました。

ご協力ありがとうございました。

避難訓練 ~避難経路の確認~

5月9日(金)に、今年度初めての避難訓練を行いました。

「地震が発生して避難する」という設定に基づき、全校児童が進級した学年の教室から校庭に避難しました。

一人一人が、「お・か・し・も・ち」を守りながら、素早く避難場所に集合することができました。

今後も、多様な有事に備えての避難訓練を実施していきます。

教職員が指導するとともに、児童が自分自身で考え行動できる力を育てていきたいと思います。

業間体育スタート

5月8日(木)から、業間体育がスタートしました。

雲梯→だるまさんがころんだ→片足立ち→ボール投げ→ラダー→ジグザク走など

なかよし班ごとに、10種類の種目を実施しながら体力つくりに取り組みました。

初めての種目もあり、どの班も楽しく取り組んでいました。

交通安全教室

5月7日(水)に、玉生駐在所長、交通教育指導員、JAFの職員の方々をお招きし、交通安全教室を行いました。

初めに、道路の正しい歩き方や信号のある交差点の横断の仕方についてお話を伺い、実際に歩いて確認しました。

また、5・6年生はJAFのシートベルトコンビンサーに乗車し、シートベルト着用時の衝突の衝撃を体験しました。

とても貴重な体験で、どの児童も「普段から自動車に乗るときは、シートベルトをきちんと着用する。」と

約束をしていました。

こいのぼり

5月5日は、端午の節句(こどもの日)です。

玉生小学校の校舎の前では、大きなこいのぼりが春の風に泳いでいます。

こいのぼりには、「立身出世」と「健康的で強く育つように」との2つの願いが込められているそうです。

今日も青空の下、校庭で活動する児童の様子を大きなこいのぼりが見守ってくれています。

授業参観

4月25日(金)に、授業参観がありました。

今年度、最初の授業参観で多くの保護者の方が来てくださいました。ありがとうございます。

どの学級でも、児童同士が交流しながら学び合う様子が見られました。

授業参観の後には、PTA総会と学年懇談が行われ、今年度の計画等について話し合われました。

1年生を迎える会

4月23日(水)に、1年生が上級生と交流することを目的に「1年生を迎える会」を行いました。

この会は、3年生以上の代表委員が企画を考え、運営を行いました。

初めに児童代表の言葉やプレゼントの贈呈を行った後、なかよし班ごとに自己紹介をしました。その後、「貨物列車」や「玉生小〇✕クイズ」を行いました。じゃんけんを行うたびに、クイズの回答が発表になるたびに歓声があがり、1年生もにこにこ笑顔の楽しい交流の時間となりました。

また、業間休みも、なかよし班で一緒に遊びたいとそれぞれの班でフルーツバスケットをして遊んでいました。

これからも、休み時間に学年を越えて遊ぶことが増えるといいですね。

みんなのために

4月になり、5・6年生が高学年として「みんなのために」活躍しています。

入学式の準備や後片づけでは、進んで自分のできることを見つけて取り組んでいました。

5・6年生の活躍で、準備は予定よりもずっと早い時間で終了することができました。

また、6年生は1年生の朝の準備を進んで手伝っています。

進んで1年教室に行き、学用品の準備やランドセルの片付けの仕方を教えてあげたり、

名札の付け方を教えてあげたりしています。

みんなのために考え、活動している5・6年生。

下級生もその姿をしっかりと見ていることと思います。本当にありがとうございます。

離任式

4月の定期異動に伴い、4名の先生方が玉生小学校から転出されました。

4月11日(金)には、4名の先生方と最後のお別れをする「離任式」が行われました。

始めに、校長先生から転出される先生の紹介をいただき、6年生が児童を代表してお礼の言葉を伝えたあと、

各学年の代表児童が先生方に花束とお手紙を渡しました。

そのあとに、4名の先生方からお話をいただき、最後に、花道を作って全校生でお見送りをしました。

これまでお世話になった感謝の気持ちを込めて、拍手をしたり、ハイタッチをしたりしてお別れをしました。

4名の先生方、今まで大変ありがとうございました。