豊春中 学校ブログ

出前授業

昨日、第2学年を対象に、高校の先生や生徒がお越しになり、授業をしていただく「出前授業」を実施しました。

これからの進路選択に向けて、貴重な時間となりました。

お越しいただいた各高校の先生方、ありがとうございました。

【私たちのカラダの仕組み】【3年生の作品】

本日は、2年生の理科の授業を取材に行きました。

身に危険がせまったときにカラダを守ったりする「反射」について学んでいました。本当に元気な生徒たちがいっぱいで、先生の投げかけにたくさんの手があがり、前のめりな姿勢で授業に参加していました。

授業の後半は、生物の単元のまとめプリントを班で協力して取り組んでいました。食べ物が通る道筋を口から食道、胃…と色鉛筆で塗ったり、カラダの中で酸素を一番多く含んだ血液が流れる血管を探したりしていました。

【まめちしき】人間ドックの採血は…動脈?静脈?

2年生の理科では、血液循環について勉強します。この知識が、日常の何に役に立つのかを考えたとき私が真っ先に思いついたのが「採血」です。血液検査で注射針を刺されるのは必ず「静脈」です。静脈は心臓にもどる血が通っていて、老廃物や二酸化炭素が多く含まれる、いわゆる“古い血”です。色が黒っぽいのも特徴です。動脈に比べて壁が薄く、柔軟でしなやかで伸展性が高いので採血には静脈が適しているというわけです。

ケガで出血をしたときも、血の色が鮮やかな赤かそうでないかで簡易的に動脈か静脈かを判断することができたりします。

【美術】〜3年生の力作〜

職員室前の廊下に、美術の授業で制作した「ペーパーウェイト」が展示されています。生徒の皆さんが石を削って、研磨して作ったものです。一般的には石のハンコを作るのですが、豊春中はそれよりもはるかに大きな石でペーパーウェイト作りにチャレンジしました。石自体が大きいので創意工夫がしやすく、作りがいがあったようで展示されているどの作品もユニークで美しいものばかりでした。すごいぞ豊中!

【小松菜の栽培】

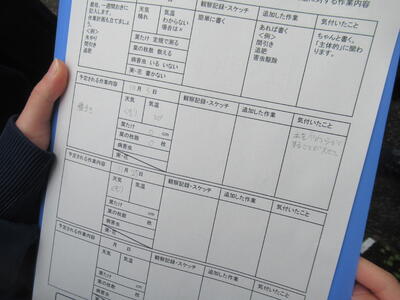

今日の取材記事は、3年生の技術「小松菜の栽培」の授業です。

技術では、はんだごてを使った回路づくりや近年話題のプログラミングの学習、木材を切って本棚を作ったりする木工の学習だけでなく、野菜を育てて記録をする栽培の単元があります。3年生はペットボトルの側面を切って加工した手作りプランターで小松菜の栽培に挑んでいました。

☆よく見ると、葉っぱに長さ5mm程度の小さな虫が付いていたりします。「あっ!葉っぱが食べられてる…。」と少し悲しげにコメントをくれた生徒さんもいました。

農業は種をまいてから収穫までの間、水あげや害虫対策、雑草取りなど本当にたくさんの労力がともないます。今回の栽培方法では、15cmほどの背丈に成長することが見込めるそうです。収穫して実際に食べてみたときに、苦労だけでなく農業の楽しさや魅力に気づいてくれたらと思うのでした。

【まめちしき】農林水産省HPを参照しています。

小松菜栽培から派生して今日は、食料自給率についての小話を!

小麦の自給率が日本は昔100%だった意外な歴史!

パンや麺類、お菓子作りに必要なのが小麦です。かつて、日本は小麦の自給率が100%を超えていたことをご存知でしょうか?1940年(昭和5年)には過去最高の179万トンの生産量があったそうです。しかし、小麦が長雨に弱いため梅雨がある日本では生産が不安定になることから徐々に小麦を生産する農家が減少します。(北海道は梅雨がないため、国内では重要な生産地域になっています!)1973年(昭和48年)には自給率が4%にまで低下しますがその後、2020年(令和2年)には15%まで回復しています。

そもそも食料自給率とは、単純に重量で計算することができる「品目別自給率」と、食料全体について共通の“ものさし”(カロリーベースと生産額ベース)で単位を揃えることにより計算する「総合食料自給率」があります。

何で計算をするかで、数値は大きく変わってきます。ちなみに令和3年度は…カロリーベースで38%、生産額ベースで63%でした。大きく数値が異なりますよね!

※なお、【まめちしき】冒頭でご紹介した小麦の自給率は、重量計算の「品目別自給率」でした。

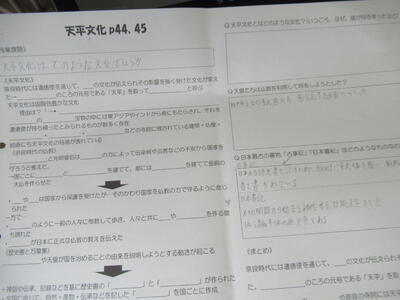

【歴史】天平文化とこれからの時代に求められる力

本日は1年生の社会の授業を取材しました。天平(てんぴょう)文化について、タブレットPCを使って調べる授業でした。

【天平文化とは?】

聖武天皇(しょうむてんのう)の頃の元号「天平」をとって名付けられたもので、遣唐使を通じて唐の影響を受けた文化です。この唐がインドや西アジアとも交流があったため、結果として国際色豊かなものになったのだそうです。

生徒の皆さんは、それぞれ調べたことをプリントにメモをしていました。その後、発表をした生徒がいたのですが、その男子生徒の伝え方があまりにも“わかりやすすぎて※”記者の私の横にいたクラスメイトが「(実際に)見てきたのかな?」なんいうつぶやきをしていました。

※この“わかりやすい”というのは、教科書のような正しいのだけれど「おカタイ」言い方ではなくて、同級生にとってイメージがしやすい、わざと砕いた表現でした。こういった人の感情や理解を考慮した「説明能力」というのは、AIや機械にはまだ難しいところだと言われます。発表した本人も、とてもいきいきとした表情を見せていました。

【元号の豆知識】

元号は「平成」や「令和」など特定の年代につけられるもので、現在は天皇1人につき年号を1つ制定するような方法がとられています。しかし、それは「明治」以降のやり方で、日本の長い歴史からみれば、意外と最近始まった方法です。

それ以前は、大きな地震や皇居の火災、疫病や干ばつなど、縁起が悪いことがあったらすぐに変更するなどしていて、1年未満で改元された年号もあります。

実際、この天平文化の時代(医療も科学も未発達のため)仏教の力で伝染病や災害の不安から国家を守ろうと「東大寺」が建てられます。3年生の修学旅行で、奈良県を訪れた際にはそういったことを知った上で、東大寺の大仏を見てみると当時の人々の平和を願った想いに寄り添うことができるかもしれません。コロナ禍を過ごした私達には、より深く、そういった歴史や文化にフォーカスできる力があるのではないでしょうか。

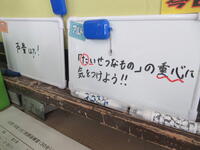

【合唱祭を終えて】

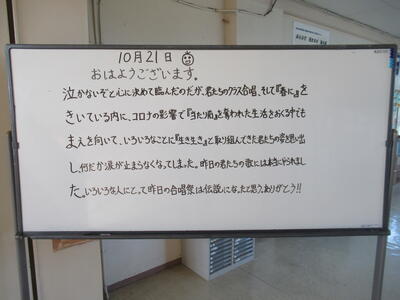

【生徒の皆さんの様子】昨日の合唱祭から一夜明けて・・・

今日の1時間目の「学活」の授業では、各クラスで振り返りが行われていました。審査員の先生のコメントが紹介されたり、自分たちの発表を動画で見直したりしていました。(ステージで歌っていた生徒さんにとって、客席側からの視点で見ると様々な気づきがあったのではないでしょうか)実行委員やパートリーダーが一言スピーチをしているクラスもあり、行事を牽引したリーダーたちにクラスのメンバーから拍手が送られていました。配られた感想用紙には“燃焼度メーター”なるものがあり、自分の取り組みをパーセンテージで表現する欄がありました。取材させていただいた男子生徒さんのメーターは100%のところまで色が塗られていました!

【保護者の皆さまへ】

社会情勢を受けて様々な制限がある中での開催でありましたが、本当に多くの保護者の皆様にご観覧いただけましたことに感謝申し上げます。また、PTAの皆様におかれましては生徒移動時の見守り活動や、受付対応などのご支援とご協力をいただけましたことに重ねて御礼申し上げます。

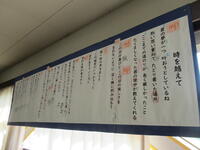

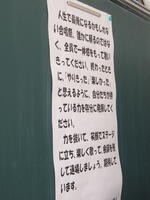

下の写真は、合唱祭本番までに取り組んだ練習の軌跡が垣間見れる掲示物を写真に収めたものです。教室の横幅と同じくらいの大きさで作った手作りの歌詞カードには強弱記号が書き込まれていて、どのクラスも曲の情景を表現すべく工夫をしながら練習をした様子がうかがえます。そばで見届けていた教職員からの感謝のメッセージも届けられていました。

【おわりに…】

文化会館での開催ということで、看板の設置やステージの立ち位置がわかる“シール貼り”、放送設備の確認作業などで実行委員22名と放送委員11名、美術部16名が担当教員と一緒に前日準備を行ってくれました。帰りの会終了後、電車で会場入りをして、17時半から19時ごろまで作業にあたってくれました。その活動に感謝をするとともに、今回の一大プロジェクトを作り上げた喜びや充実感を思い出して、社会人になってからもその原動力にしてくれたらと思います。役員のみなさん本当にありがとうございました。

【一声入魂】豊春中合唱祭

「合唱の豊春」の伝統行事、そして、私たちの誇りでもある豊春中合唱祭が、多くの保護者の方々にもご来場いただき盛大に実施されました。どのクラス、学年ともにレベルの高い感動的な合唱を披露してくれました。特に、最高学年である3年生のクラス合唱、学年合唱は心に響く素晴らしい合唱でした。ご来場くださいました保護者の皆様、受付等でご協力いただきましたPTA役員の皆様に心より感謝申し上げます。

【卓球&バドミントン】

2年生の体育の授業の様子を取材しました!

「卓球」と「バドミントン」のゲームが行われていました。

できるだけたくさんのゲームをするために、ポイント数ではなく、時間で区切ってどんどん交代していくスタイルでゲームが行われていました。今日の授業では勝つことよりもプレーを楽しむことがねらいのようで、体育館は生徒の皆さんの明るい笑顔であふれていました。

☆ローテーションに加わって一緒にプレイをしていた先生もガッツポーズして喜んでいました!

【“楽しい授業”を考える】

今日の体育の授業をみて気づくことがあります。座学の授業であろうが、体を動かす実技の授業であろうが、参加者が“楽しい”と感じる学習活動が大事だということです。人は、今までできなかったことができたり、わからなかったことがわかるようになったりして『できた!』『そうなんだ!』と感じた時に心が動きます。その瞬間こそ、技術が身につき、知識が頭の中に定着する瞬間でもあると思います。ふとよみがえるの過去の思い出は全て、そういった心が動いた瞬間だったりしませんか。

もちろん初めて学ぶ以上、全部がうまくいくわけではありません。時間をかけて何度もトライしてみたが、習得できないことや、内容がさっぱり理解できないこともあります。できた喜びと、できるようにする苦労の両方あるのが「勉強」です。(テレビやYou Tubeはいつまでも観ていられるのに、勉強はそうもいかないのは、まさにできるようにするのに少なからず苦労がともなうからかもしれません)

だからこそ、子どもに勉強をすすめたり、教えたりするときには、いかに勉強の楽しさを伝えられるかが問われます。今日の体育の授業は、先生も生徒のみなさんも本当に楽しそうに活動をしていました。きっと、次回の授業が待ち遠しくなっていると予想します!

ついつい『勉強しないと大変だぞ』『将来苦労しないように』と発破をかけたくなってしまうことが私自信もありますが、それだけではなく、学ぶことの楽しさや面白さをどのように伝えるかに注力したいと改めて強く思うのでした。

【男女入賞】市内駅伝大会

本日、市内駅伝大会が飯沼中周辺コースで行われました。7月からの練習の成果を十分に発揮して、男女共に8位入賞を果たしました。選手の皆さんお疲れさまでした。応援に駆けつけてくださいました保護者の皆様にも感謝申し上げます。

【自習】【人権を考える公民】

今日は3年生の授業の様子を取材しました。

【自習】

3年生の2クラスは自習の時間でした。

1枚目の写真は、入試の過去問題に向き合っている様子です。早いもので、もう令和4年度も折り返し地点を過ぎた10月です。入試問題にはクセ(出題の傾向)があります。そのクセをふまえて、どの単元やジャンルの問題を自分の得点源にしていくかを考えながら解くことが必要ですね。

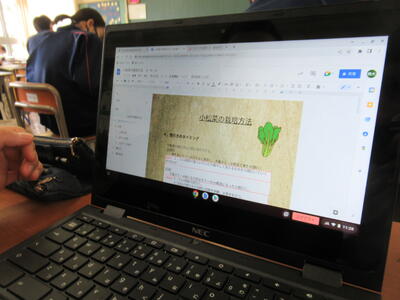

2枚めの写真は、別のクラスで小松菜の栽培方法について調べている生徒さんの様子です。技術の授業の「栽培」について予習をしていたのだと思います。それぞれ貴重な時間を自分のタメになるよう活用していました。

【公民(社会科)】

社会の授業では、「グローバル化と人権」というテーマで調べ学習をしていました。

先住民族、女性、子ども、人種の4つを役割分担をして調べ、班にもどって報告会をしていました。

【社会課題に挑むとは?】

ミャンマーの農家を救った日本人のエピソードがあります。

約250世帯が暮らすある小さな村では、葉巻たばこの「葉」を生産していました。葉に穴をあける害虫からたばこの葉を守るための大量の農薬で、村人の健康被害が懸念されていました。また、農薬や肥料のコストが上がる一方、買取価格が下がり続けたため、仲買人からの借金で村人の生活は苦しくなるばかりでした。

その現状を知った日本人男性が、ハーブのオーガニック栽培を提案します。彼はコーヒーやお茶のニーズに埋もれて、あまり注目されていなかったハーブティーが持つ潜在的な可能性に気づいたのです。

そして、カフェインの摂取を控える妊娠中や授乳中の方専用のハーブティーを開発するのでした。これにより、ミャンマーの農家の人々が生計をたてる新たな産業を提供することに成功します。

社会課題の解決には、まず実際にどのような課題を抱えている人や地域があるのかを知ることが必要です。そして、その課題を解決するために何ができるかという答えのない問題を解決するために必要なのが、情報と知識です。新しいアイデアは、既存の知識のかけ算で生まれると言われます。ここで紹介した日本人の男性は、ミャンマーの農地×ハーブの特性×子育て中の女性のニーズをかけ合わせました。知らないことを知るために勉強をし続ける大切さを示してくれるエピソードだと私は思いました。

【理科】刺激臭を体験する!

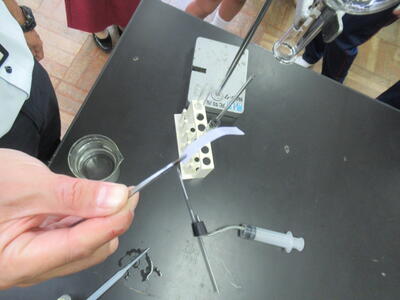

今日は、理科実験中の678組の授業にお邪魔しました。

さて、問題です!

塩化アンモニウム + 水酸化ナトリウム ⇨ さて?何ができるでしょうか?

正解は、アンモニアの気体です!

においは、強烈で一度嗅いだら忘れない「刺激臭」なのが特徴です。生徒の皆さんは、手順にそってきちんと手で仰ぐようにして確認をしていました。

2枚目の写真は、リトマス紙の色が「赤」⇢「青」に変わったときのものです。”アルカリ性”であることがわかります。

アンモニアは、臭いこと、噴水実験の見た目のインパクトは強いのですが、それ以外の印象はあまりない…という人が多いかもしれませんが、農業では重宝される物質です。窒素肥料の原料として使われ、全世界の年間生産量は1.6億tだとも言われます。

ちなみにアンモニアは、人の体の中でも作られていて、食べ物を消化する途中で発生します。アンモニアは有毒であり、体にとっては不要物ですので、肝臓で解毒されます。肝臓をいたわったほうがいい理由はこんなところにもあるのです。