豊春中 学校ブログ

授業の様子

3年体育 バドミントン 3年体育 ダンス

2年国語 書写(書き初め)

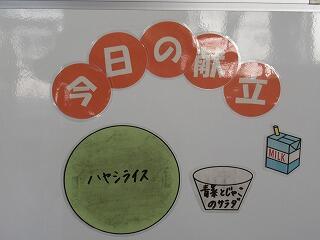

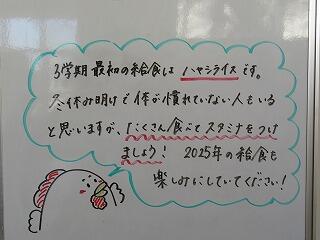

給食が始まりました

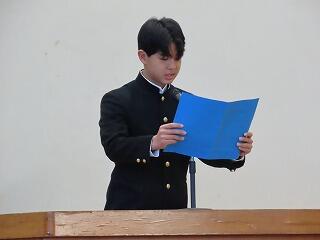

3学期始業式

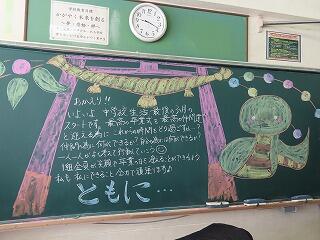

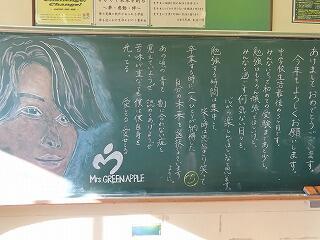

今日から3学期が始まりました。3年生の授業日数45日、1・2年生は52日間です。次年度に向けて各学年の代表生徒が立派で力強い新年と3学期の抱負を発表してくれました。また、3年生の教室では卒業までの日々を愛おしむような温かな雰囲気で黒板アートとともに記念写真をする光景がありました。

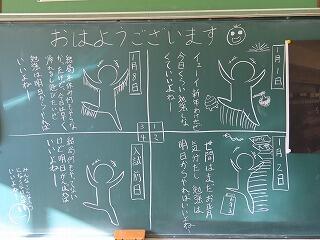

2学期終業式

早いもので本日2学期の終業式を迎えました。各学年代表生徒の発表や校長式辞、表彰、生徒会で取り組んだスマホ使用マナーの発表を行いました。生徒の成長を肌で感じる終業式となりました。お力添えいただいた保護者、地域の方々に深く感謝申し上げます。

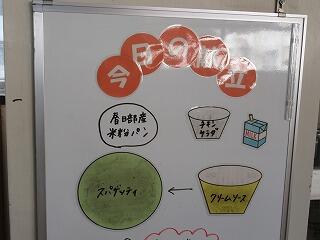

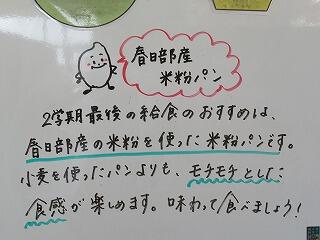

今日の給食(2学期最終)