2019年11月の記事一覧

5年生授業(算数)

~5年生授業(算数)~

今日の5時間目に、5年生の算数の授業を見てきました。平行四辺形の面積の求め方を考えようという授業が実施されていました。操作活動が取り入れられ、考える時間が十分に確保されたとてもよい授業でした。そのため3つの考え方すべてが子どもたちから出されていました。

今日の5時間目に、5年生の算数の授業を見てきました。平行四辺形の面積の求め方を考えようという授業が実施されていました。操作活動が取り入れられ、考える時間が十分に確保されたとてもよい授業でした。そのため3つの考え方すべてが子どもたちから出されていました。

食に関する指導(5年生)

~食に関する指導(5年生)~

今日の給食の時間に、5年生は食に関する指導で栄養教諭の小林先生を招いて「お米について」の話を聞きました。米どころ高根沢ですが、栃木県内の市町では生産量は第9位だそうです。もっと上位なのかと思っていましたが、意外と低いことに子どもたちは驚いていました。また今日は、いつもの食器と違うので、雰囲気が少し違っていました。

今日の給食の時間に、5年生は食に関する指導で栄養教諭の小林先生を招いて「お米について」の話を聞きました。米どころ高根沢ですが、栃木県内の市町では生産量は第9位だそうです。もっと上位なのかと思っていましたが、意外と低いことに子どもたちは驚いていました。また今日は、いつもの食器と違うので、雰囲気が少し違っていました。

3年生授業(国語)

~3年生授業(国語)~

今日の3、4時間目に、3年生の国語の授業を見てきました。いろいろな国の民話や昔話を読んで、その面白さを友だちに伝えるという授業を行っていました。みんな真剣に読んで、その後に面白さを伝えるための文章を書きました。最後にグループの中で発表していましたが、どのグループも、とても意欲的に取り組んでいるのとても印象的でした。

今日の3、4時間目に、3年生の国語の授業を見てきました。いろいろな国の民話や昔話を読んで、その面白さを友だちに伝えるという授業を行っていました。みんな真剣に読んで、その後に面白さを伝えるための文章を書きました。最後にグループの中で発表していましたが、どのグループも、とても意欲的に取り組んでいるのとても印象的でした。

今日の給食(11月26日)

~今日の給食(11月26日)~

今日の給食は、ごはん、牛乳、しろみざかなフライ、ツナのりすあえ、こんさいのごまじるです。。高根沢町で生産されたものは、みそ、にんじん、だいこん、こめです。今日も、たいへんおいしく頂きました。

今日の給食は、ごはん、牛乳、しろみざかなフライ、ツナのりすあえ、こんさいのごまじるです。。高根沢町で生産されたものは、みそ、にんじん、だいこん、こめです。今日も、たいへんおいしく頂きました。

4年生授業(体育)

~4年生授業(体育)~

今日の1時間目に、4年生の体育の授業を見てきました。「プレルボール」をグループに分かれて、練習しているところでした。グループで練習がうまく進んでいるところもあれば、なかなか進まないところもあるように見えましたが、どのグループも楽しそうに活動していました。

今日の1時間目に、4年生の体育の授業を見てきました。「プレルボール」をグループに分かれて、練習しているところでした。グループで練習がうまく進んでいるところもあれば、なかなか進まないところもあるように見えましたが、どのグループも楽しそうに活動していました。

居住地交流

~居住地交流~

10月29日(火)と11月26日(火)の2日間、1年生がのざわ特別支援学校の児童と居住地交流を実施しました。居住地交流とは特別支援学校に在籍する児童と、その児童が居住する地域の小学校(以下「居住地校」という。)とで交流及び共同学習を実践することです。10月29日は外国語活動と業間の自由遊び、11月26日は図画工作と業間の自由遊びを行い交流を図りました。この2つ日間の交流及び共同学習は、子どもたちの表情を見ていると、お互いの子どもたちにとって、本当に貴重な授業になったことがよくわかります。ぜひ来年度も本校に居住地交流で登校してくるのを、心から待っています。

(許可を頂き、写真は掲載しました)

10月29日(火)と11月26日(火)の2日間、1年生がのざわ特別支援学校の児童と居住地交流を実施しました。居住地交流とは特別支援学校に在籍する児童と、その児童が居住する地域の小学校(以下「居住地校」という。)とで交流及び共同学習を実践することです。10月29日は外国語活動と業間の自由遊び、11月26日は図画工作と業間の自由遊びを行い交流を図りました。この2つ日間の交流及び共同学習は、子どもたちの表情を見ていると、お互いの子どもたちにとって、本当に貴重な授業になったことがよくわかります。ぜひ来年度も本校に居住地交流で登校してくるのを、心から待っています。

(許可を頂き、写真は掲載しました)

今日の給食(11月25日)

~今日の給食(11月25日)~

今日の給食は、はちみつパン、牛乳、オムレツ、だいこんサラダ、たっぷりきのこのとうにゅうスープです。。高根沢町で生産されたものは、とうにゅう、まいたけ、にんじん、だいこんです。今日も、たいへんおいしく頂きました。

今日の給食は、はちみつパン、牛乳、オムレツ、だいこんサラダ、たっぷりきのこのとうにゅうスープです。。高根沢町で生産されたものは、とうにゅう、まいたけ、にんじん、だいこんです。今日も、たいへんおいしく頂きました。

南那須特別支援学校との交流会

~南那須特別支援学校との交流会~

今日の3校時に6年生が南那須特別支援学校の4、5、6年生と第2回目の交流会を実施しましたのでお知らせします。第1回は、こちらから訪問して行いました。

今日は交流活動1では4つの班に分かれ、いす取りゲーム、フラフープくぐり、花いちもんめ、神経衰弱等を行いました。交流活動2では4つのチームに分かれて、折り返しリレーを行いました。前回訪問したときと同じペアで活動を行ったので、交流が深まり手をつないでお互いに声を掛け合ったり、協力したり励まし合ったりしながら活動する様子がたくさん見られました。

今回の活動の様子を見て、本校6年生の心の成長を感じることができ、とても有意義な授業だと感じました。

今日の3校時に6年生が南那須特別支援学校の4、5、6年生と第2回目の交流会を実施しましたのでお知らせします。第1回は、こちらから訪問して行いました。

今日は交流活動1では4つの班に分かれ、いす取りゲーム、フラフープくぐり、花いちもんめ、神経衰弱等を行いました。交流活動2では4つのチームに分かれて、折り返しリレーを行いました。前回訪問したときと同じペアで活動を行ったので、交流が深まり手をつないでお互いに声を掛け合ったり、協力したり励まし合ったりしながら活動する様子がたくさん見られました。

今回の活動の様子を見て、本校6年生の心の成長を感じることができ、とても有意義な授業だと感じました。

1年生授業(書写)

~1年生授業(書写)~

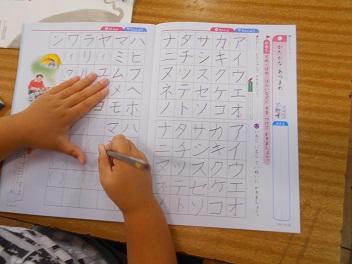

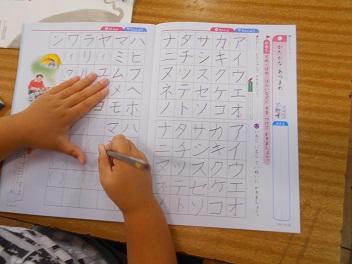

今日の2時間目に、1年生の書写の授業も見てきました。「かたかな あつまれ」というところで、かたかなの練習にその後清書をしていました。みんな真剣に、とてもよい姿勢で取り組んでいました。

今日の2時間目に、1年生の書写の授業も見てきました。「かたかな あつまれ」というところで、かたかなの練習にその後清書をしていました。みんな真剣に、とてもよい姿勢で取り組んでいました。

2年生授業(算数)

~2年生授業(算数)~

今日の2時間目に、2年生の算数の授業を見てきました。本格的なかけ算九九の学習に入り、5の段を隣や前後の2人組で言い合っていました。かけ算九九は最初に5の段、次に2の段、3の段と進んでいきます。子どもたちにとって難しくなるのが6の段からです。ご家庭でも子どもたちのかけ算九九を唱えるのを聞いてあげてください。お願いします。

今日の2時間目に、2年生の算数の授業を見てきました。本格的なかけ算九九の学習に入り、5の段を隣や前後の2人組で言い合っていました。かけ算九九は最初に5の段、次に2の段、3の段と進んでいきます。子どもたちにとって難しくなるのが6の段からです。ご家庭でも子どもたちのかけ算九九を唱えるのを聞いてあげてください。お願いします。