三小の日誌

3年図工「ふしぎな乗りもの」~想像力をはたらかせて~

3年生の教室では、自分の好きなものを題材にして「ふしぎな乗りもの」を描いていました。まずは、構想を練ってから実際の形に起こしていました。恐竜だったり海の生きものだったり、未来の車だったりととても発想が豊かでした。

A4判の構想用の紙にまずどんなものを描こうか文字で書きこんでいました。書き込みが終わると、イメージを膨らませて形にしていきます。子どもたちの柔軟な発想で、飛行機になったり車になったり、未来の乗り物になったりと大人顔負けの想像力でした。下描きが終わると、画用紙に描きこんで、来週は絵具で彩色となります。

どんな楽しい乗り物の絵ができ上がるかとても楽しみです!

2年図工「ロケットを作ろう」~トイレットペーパーの芯を使って~

2年生の教室では、トイレットペーパーの芯を使ってロケットのおもちゃを作っていました。デザインを考え、ピカピカに光ったロケットを楽しそうに作っていました。この後、割りばしを発射台に輪ゴムで飛び出すロケットが完成しました。

各グループに配られたキラキラした色紙をみんなで仲良く分けながら、楽しく作っていました。ロケットの側面には、思い思いの絵が描かれていました。工作をしているときの子ども達の目は、いつもキラキラ輝いています。

ものづくりの楽しさを自分たちの将来のキャリアに生かせるかもしれません!

3年外国語 発音の違いに気付こう!

3年制の教室では、「B」と「V」、「G」と「Z」の発音の違いを先生の口元を見たり、発音を来てたりしてジェスチャーでどちらかを当てていました。ALTの先生の楽しい話術で、学習が盛り上がり楽しそうでした。

まず、ALTの先生が発音と唇などの使い方を見せてくれました。はじめに「B」なのか「V」なのかをジェスチャーで当てていました。「V」は手を広げて頭の上に、Bは頭の上で丸を作るというものでした。「G」と「Z」の方が、発音だけでは少しだけ難しそうでした。

正しい発音を耳と口で覚えながら楽しく学習していました!

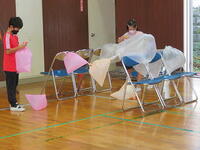

2年ボール運動~ダンボール箱を狙って~

体育館では、2年生がボール運動の学習をしていました。円の中にダンボール箱が積んであって、そこにボールが当たると得点が入ります。一人ひとりが協力をして、ルールを守って楽しく活動していました。

真ん中のサークルの中に段ボール箱が積んであって、そこにボールが当たると得点になっていました。パスを上手に受けて、相手のディフェンスをかわして上手に得点を重ねていました。高い位置からのシュートにジャンプをして゛ロックする場面も見られました。声を掛け合いながら楽しく活動していました。

試合ごとに作戦タイムが設けられ、話し合ったりサークルの周りに集まって、攻撃の仕方や守り方についても話し合っていました。参戦タイムが終わると、作戦に合わせてゲーム開始です。ボールに固まらずに広がって、守りのいないところから攻めるなどの頭脳的なプレーも見られました。

色々な工夫で、活動量も確保され楽しく体力づくりができていました!

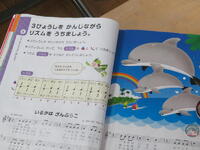

2年音楽「3拍子を感じながらリズムを打とう」

5時間目に2年生の教室をのぞくと、「いるかはざんぶらこ」の歌が元気よく聞こえてきました。机の上には、カスタネットとタンブリンが乗っていました。3拍子をこの曲に合わせてリズムダンスをしたり、楽器を使ったりしながら楽しんでいました。

2人または3人で、カスタネットパートとタンブリンパートに分かれてリズム打ちを練習していました。タンブリンが「タンウンウン」、カスタネットが「ウンタンタン」のリズムで交互にリズムを刻みます。はじめは、担任の先生のオルガンのリズムになかなか合わない子どもたちが多かったですが、練習を繰り返していくうちに上手に3拍子で打てるようになっていました。

体全体を使ったり、楽器を使ったりしながら3拍子を楽しく体感していました!

3年社会 消防署について自分のイメージを持とう~消防署見学を控えて~

12月9日の消防署見学に向けて、消防の単元に入りました。今日は、消防士さんと消防署について知っていることを書きだして、イメージすることがねらいでした。イメージすることで、どんなことを聞いてみたいかについても考えることができました。

子どもたちは、思い思いのイメージをしっかりと書き込みながら、自分の考えをシェアしていました。グループで話し合ったことを学級全体でさらにシェアすることで、いろいろ質問したいことが出てきていました。「消防車の値段は?」の問いに、子どもたちは予想をたくさん発表していました。「正解は…見学の時に!」の担任の回答に、さらに楽しみが広がりました。

12月9日の消防署見学が楽しみですね!

ひまわり学級 自立活動「めざせゲームマスター」~ICTを使ってコミュニケーション~

3校時にひまわり学級で自立活動の時間にタブレットを使ったコミュニケーションの学習をしました。2つの部屋に分かれて、手元の情報を伝えあいながら、2つの写真の違いに気付くという内容でした。名前の知らないものも、色々な言葉で伝えながらコミュニケーションの力を高めていました。

はじめに、担任の先生から今日の学習内容について話がありました。2人組で役割を交代しながら、約束ごとを守り楽しく学習を進めていました。

写真の中の品物の一つひとつを伝えながら、片方の写真にあるものと無いものを上手に見つけ出していました。少しずつ問題が難しくなってきても、会話を通して答えを導き出していました。

ICTを上手に使ってのコミュニケーションの大切さを学びました!

2年道徳「ぼく」~じぶんへのしょうじょう~

「自分が生きているなぁ」と感じるときは…。家族と一緒にいるとき、友だちと一緒にいるとき、好きなものを食べるとき、素敵な景色を見るとき、そしてそのすべての中で生きている自分が一番大切だと思えるような学習をしました。また、自分のすきなところ、いいところ探しをして、「じぶんへのしょうじょう」を作っていました。

お互いのいいところを友だち同士で確認をしている場面もありました。家族・まわりの仲間や美しいものに心を動かされる自分や人のために役立つ自分、自慢のできることなどなどたくさんいいところを探せていました。

いいところが見つかると、さっそく「じぶんへのしょうじょう」の作成に取り掛かっていました。自己肯定感を高めながら、間もなく3年生への助走の期間に入っていきます。話し合いのようすからも、4月からの成長のあとがうかがえます。

自分のよいところ、周りの人のよいところがたくさん探せるといいですね!

音楽フェスタ 第2日目 保護者向け発表会【2,3年生の一コマ】

いよいよお家の人の前での発表の日になりました。子どもたちは、緊張感と嬉しさが混じったような笑顔でした。体育館に入場すると、今までに見たことのないような大勢のお家の人たちを目の前にしました。それでも、2学年とも練習通りに元気いっぱい歌を披露することができました。

2年生の教室の前に行くと、入場15分前から廊下に集まって本番に向けての心構えを先生方から聞いていました。どの子ども達も、初めての大舞台に緊張しているようでした。入場し、いよいよ本番を迎えました。

「地球はみんなの大合唱」では、少し緊張した表情でしたが、「ドレミの歌」では、練習通りのパフォーマンスができていました。曲と曲をつなぐ台詞も大きな声でしっかりと頑張っていました。最後の「にじ」も秋空に向けて元気に爽やかに歌い上げていました。

体育館の時計が10時10分になると3年生が体育館に入場してきました。3年生も入場からお家の方々の多さに少し緊張気味な様子でした。歌が進むにつれ、少しずつ声も大きくなりいつもの練習通りの歌声が戻ってきていました。

「おはようのエール」を終え、「やまねこバンガロー」に入ると、パフォーマンスを混ぜながら練習以上にノリノリで、頑張っていました。楽器の人たちも少し緊張気味でしたが、最後までよく頑張り抜きました。大きな拍手をもらうと、子どもたちもホッと一安心の様子でした。

練習の成果が現れた音楽フェスタでした!お越しいただきありがとうございました!

音楽フェスタ 第1日目 児童向け発表会【1年~4年生】

今日は、音楽フェスタの第1日目の発表会です。全校を半分に分けて、他の学年に聴いてもらえる会が設けられました。今日は、写真だけとなりますが、ご覧ください。明日の2日目【保護者向け】の発表会を楽しみにしていてください。

【1年生】

【2年生】

【3年生】

【4年生】

5、6年生の素敵な歌声と雄姿は明日のお楽しみです!

ひまわり学級 給食 ~今日もたくさんお代わり~

今日の給食は、「ビビンバ丼、トック入りスープ、ひめリンゴ、牛乳」でした。今日は、特にビビンバ丼が人気でした。お代わりが続き、あっという間に完食でした。

配膳もだんだんと慣れてきて、先生方のお手伝いも最少人数となりました。最終的に少し残菜は残りましたが、1学期に比べて空になる日が増えてきました。ここのところ身長もぐんと伸びてきているようです。

2学期の給食も残すところひと月余りです!

3年体育~キックベースボール~

秋晴れの下、3年生はキックベースの単元に入りました。はじめにボールに慣れるために2人組で、ボールを転がしてキャッチ、続いて三角ベースのホームからボールを蹴って取る練習をしていました。最後に三角ベースのベースランニング形式でリレーを行っていました。

気温も上がり、5時間目は絶好の体育日和となりました。ボールを転がしたり、蹴ったりとっても楽しそうでした。リレーも笑顔で頑張っていました。キックベースのルールを確認しながら次回からゲームが始まる予定です。

寒くなってくるので外で楽しく体を鍛えられるといいね!

2年音楽フェスタ招待状づくり

今週末に行われる音楽フェスタに向けて入場の順番を決める抽選が各学級で行われました。学年ごとに色違いで整理番号が書いてあります。入場券に貼って明日子どもたちが持ち帰ることになっています。2年生の教室では、抽選の後にお家の人への招待状を作っていました。

担任の先生が、どのようにして音楽フェスタの招待状を書いたら良いかの手本を黒板に書いてくださいました。子どもたちは、プログラムの周りに音符や虹などを描きながら、心を込めて作っていました。お家の人たちが来てくれる屋内での久しぶりの大きな学校行事に子どもたちはとても嬉しそうです。2年生は、3曲「地きゅうはみんなの大合唱」と「ドレミのうた」「にじ」を歌います。楽しみにしていてください。

当日は、感染症対策を万全にして子どもたちの頑張る姿をぜひご覧ください!

スーパーマーケット新聞を作ろう~3年社会~

3年生の教室では、スーパーマーケットの工夫等について1枚の新聞にまとめていました。お店の都合で今回は、見学はできませんでしたが、普段見ていることやお家の人から聞いたこと、教科書で学習したこと、インターネットを使って調べたことなどをまとめていました。

周りの友だちと書き方や内容をシェアしたり、タブレットを使って興味のあることを調べたりしていました。タブレットのお陰で、調べることが容易になり、検索することでスーパーマーケットの工夫が多く見つけられていました。

調べたことやまとめたことをお店でしっかりと見て確かめてみよう!

折り返しリレーをやろう!2年体育

4時間目に校庭で2年生が4チームに分かれて折り返しリレーを行っていました。片道が15メートルくらいを折り返してバトンをつなぐリレーでした。コーンポストの場所で、1度スピードを落として素早く回れるかがポイントになっていました。

走る順番やルールの確認を行っていました。スタートを切るとコーンポストに向かって全力ダッシュです。勢い余って上手に回れなかったりバトンをうっかり落としてしまったりすることもありましたが、盛り上がっていました。2回戦目は、1回戦目の反省を上手に生かした走りを見せてくれました。

失敗は成功のもと!失敗を生かすことが大切になります!

3年~楽しくなかよく~音楽フェスタの練習

3時間目には、体育館で3年生が音楽フェスタの練習をしていました。今週末に向けてラストスパートです。今日は、歌に合わせたパフォーマンスが中心に練習が進んでいました。先生が前に出て、曲に合わせて振り付けを教えていました。子どもたちも先生の動きに合わせて、楽しく練習に取り組んでいました。

音楽フェスタの振り付け担当の先生が前に出て、子ども達に振り付けを見せていました。子どもたちも笑顔で先生の真似をしながら頑張っていました。楽器担当の子ども達は、最前列でリズムに合わせて演奏することができていました。

いよいよ今週末です!どんなパフォーマンスが完成するか楽しみです!

楽しく作ろう!2,3年図工~創意工夫を生かして~

5,6時間目には、2年生と3年生が図工の学習をしていました。3年生は、「トントンくぎ打ち」の学習で、釘を打っていました。学習ボランティアの保護者の方々が3人子どもたちの支援と安全の見守りに来てくださっていました。2年生は、ティッシュにペンを使ってきれいな模様づくりをしていました。4つに折った上にペンのインクを上手にしみこませていき、開いてみると美しい模様が出来上がっていました。

今日は、絵を描いた板の周りに釘を打っていました。金槌を使う機会が少ないので、一人ひとりが手を打たないように慎重に叩いていました。板の絵も子ども達の個性の光る楽しい作品ばかりでした。

図工室から2年生の教室に向かう途中に太陽の光を浴びた黄葉が光っていました。三小の敷地内も秋真っ盛りです。

2年生の教室では、ティシュペーパーにきれいな模様を付けていました。大人顔負けのデザインも見られるなど、子どもたちの発想に驚かされました。ティシュに色を付けるのと同時に、音楽フェスタに向けての掲示物づくりが行われていました。

2年生が歌う三曲の中の「にじ」という曲に因んで、子どもたち全員の手形で三色の虹を表現していました。

3年生の学習ボランティアの皆さん、ありがとうございました!

音楽フェスタへ向けて2年~来週いよいよ本番~

4校時は、2年生が体育館で音楽フェスタの練習を行っていました。今日は、音楽専科の先生にも来ていただいて、もっと素敵に歌えるようにアドバイスをしてもらいました。言葉を大切にしながら、情景を考えて表現すると、歌詞が自然と生き生きとしてきました。

はじめに練習の成果を見ていただきました。本番と同様に入場練習をして場所の確認を行いました。そのあと音楽専科の先生から、もっと素敵に聞こえる方法を教えていただきました。全身でリズムを取りながら、一生懸命に歌う姿に子どもたちの心の成長が見て取れました。本番まであと1週間余り。来週は最終調整になります。

子どもたちの真剣に歌う姿に、きっと感動してもらえると思います!

2年生活科~ぴょんぴょんかえる~

2年生の教室に行くと、生活科でぴょんぴょんかえるを作っていました。牛乳パックを角の部分を中心に長方形に切り、切込みを入れて輪ゴムを引っかけて輪ゴムが伸びるように折ると牛乳パックが高く飛び跳ねました。形が完成すると、白い部分に思い思いの楽しい絵を描いて高く跳ねるのを楽しんでいました。

子どもたちは、楽しいことが大好きです。みんな夢中になって「ぴょんぴょんかえる」を作っていました。出来上がるたびに教室のあちらこちらで牛乳パックで作った「ぴょんぴょんかえる」が跳び跳ねていました。最後にカエル以外の絵を描いてオリジナルの作品が完成していました。

次の生活科の工作は、何かな?楽しみですね!

「名前の練習」3年生習字~小筆を使って~

3年生の教室では、書写の学習が行われていました。今年も11月から2学期末にかけて書初めの練習がスタートします。今日は、書初めの大切な名前の練習を行っていました。一人ひとりに名前の見本が手渡されて、半紙を縦4分の1に折って名前の練習をしていました。始筆の位置や止め、はらい、折れやはねなどに気を付けながら頑張っていました。

子どもたち全員が集中をして、半紙に向き合っていました。なかなか上手くいかない子どもたちもいましたが、何度も練習を繰り返していました。何事も身につけるためには繰り返しが大切です。諦めないで丁寧に取り組むことで、習字も少しずつ上達していきます。

書初めに向けて、少しでもいい字が書けるように頑張っています!

「音楽フェスタに向けて」1,2年生~歌を聴き合おう~

今日は、4校時に体育館で音楽フェスタの練習が行われていました。中に入ると2年生が1年生に発表する歌を聴いてもらっているところでした。2年生の歌が終わると、今度は1年生が歌を2年生に聞いてもらう番でした。お互いに歌を聴き合うことで、頑張ろうという気持ちがどんどん膨らんでいくようでした。

2年生がはじめに1年生に歌を聴いてもらっていました。立ったり座ったりしながら上手に歌を表現したり、声の強弱を付けたりしながら素敵な歌を聴かせてくれました。

2年生の歌が終わると、素早く1年生が並んで歌を聴かせてくれました。手拍子を入れたり、ステップを踏んだり、隣の友だちと手をつないだりしながら楽しく歌を表現していました。2年生も1年生の歌を静かに聴いて、大きな拍手を送ることができました。

音楽フェスタまであと10日!素敵な歌声を聴かせてくれそうです!

3年校外学習「筑波山」~絶好の登山日和~

少し前までは、前日の雨で登山ができないかと心配でしたが、予報が良い方へと変わっていって、当日は絶好の登山日和となりました。頂上は、少し肌寒いかもしれないと思っていましたが、予想よりも気温が上がり少し暑いくらいでした。苦しそうな子どももいましたが、ほぼ予定通りに全員が山頂へたどり着くことができました。

朝早い集合時刻にもみんな間に合って、出発の会が行われました。行きのバスの中では、先生方が準備したビンゴゲーム等で過ごしました。筑波山が大きく見えてくると、歓声が上がっていました。

つつじが丘の登山道入り口に向かうバスの中から、素敵な紅葉も見ることができました。駐車場に着くと、大きなカエルの形をしたものが出迎えてくれました。トイレを済ませると、いよいよ登山道の入り口に向かいます。

行楽日和のせいか、多くの学校や一般の登山のお客さんがいました。はじめの30分は、体慣らしの時間です。ちょっとした岩場を登って、給水タイムとなりました。

山頂へはまだまだ険しい登山道が続きます。お互いに声を掛け合いながら、一歩一歩進んでいきます。すれ違う一般の登山者の方々へも礼儀正しく接することができていたと思います。

第2の休憩ポイントで、給水をするとここから先は「奇岩」が多くみられる登山道となります。子どもたちは、足元に気を付けながら、事前に学習していた場所を確認していました。「弁慶の七戻り」では、岩の大きさに驚いていました。

「出船入船」の岩を過ぎ、「大仏岩」を過ぎると女体山の山頂が近づいてきます。すぐそばをロープウェイが通過しているのを見ると、山頂までもう一息。子ども達に元気が戻ってきていました。

続きは ↓ ↓ ↓ へ

やっと山頂に到着。筑波山からの景色を眺めながら、達成感を味わっていました。山頂のすぐ下に、筑波山神社の社が立っていました。ここからさらに20分程度歩いて、昼食場所のコマ展望台へと向かいます。

しばらく歩くとやっとコマ展望台が見えてきました。歩きながら「お腹がすいた」という子ども達のなんと多かったことか…。お弁当を広げるとニコニコしながら美味しそうに食べていました。

紅葉シーズンと重なり、下山のケーブルカーは長蛇の列でした。最後のグループが乗り込むまで結構な時間を要しました。それでもケーブルカーに乗って、最後の気力を振り絞り筑波山神社の階段を降り、駐車場で待っていたバスに乗り込み岐路につきました。疲れて寝ている子どももいました。

初登山の子も多くいましたが、思い出に残る有意義な1日でした!

3年体育 器械運動(跳び箱)~台上前転にチャレンジ~

体育館では、3年生が跳び箱で台上前転の練習を行っていました。跳び箱の上にマットを敷いて恐怖心を取り除いたり、少し高い跳び箱ではロイター板を使って前転しやすいようにしたりしながら子どもたちが取り組みやすいようにしていました。多くの子ども達が、台上前転ができるようになり満足そうな顔をしていました。

マットを敷くことによって、前転を失敗しても大丈夫と言う安心感が生まれ、躊躇なくチャレンジしていました。あちらこちらの跳び箱では、着地後のポーズを決めている子どもがたくさんいました。タブレットでフォームを撮影しながら、動きをチェックすることで意識が少しずつ変わっていきます。

成功した後の笑顔が素敵な体育でした!

2年体育 リレー~速く走れる作戦を考えよう~

校庭では、2年生がバトンを使ってリレーの練習をしていました。4人組で約100メートル近い直線路をバトンリレーして走りぬくという競走でした。それぞれのチームが、距離や順番を変えるなどの作戦を立てながら、楽しんでいました。

「順番どうする?」「速い人が長めの距離がいいよ。」などの作戦が立てられていました。3回戦目には、担任の先生からバトンのもらい方のアドバイスがあり、工夫しながらリレーを楽しんでいました。

一生懸命に走る姿がしっかりとしてきて、体の成長を感じました!

3年理科 地面のようすと太陽~かげと太陽の関係について調べよう~

3年生の教室では、前時に外で観察をした太陽の動きとかげの変化についての考察とまとめを行っていました。太陽が東から登って南の空を通り西へ沈むとかげは、その反対に西から北の方を向いて東の方へ動いていくことが分かったようでした。ひまわり学級では、教室に戻ってから、夏と冬の太陽の高さの違いによって季節が変わることを付け加えました。

太陽の位置とかげの関係について、位置とその理由について考えていました。かげの動きから太陽の動きを、太陽の動きからかげの動きを捉え、関係に気付いていました。予想を立てると周りの友だちと考えをシェアしながら、予想を確かめたり、理由について考えたりすることができていました。

色々な気づきを共有することで、考えが深まっていきます!

4年 合唱練習

今日は初めて学年で音楽フェスタの練習をしました。

一生懸命歌う姿が見られました。本番が楽しみです。

絵画ギャラリー~2,3年生~

先月に絵の取り組みが終わり、廊下一面に素敵な絵のギャラリーが出来上がっていました。学年それぞれの良さが光って、「みんなちがってみんないい」といった言葉がぴったりでした。学習参観に訪れた保護者の方々も足を止めて絵画を眺めていました。

一人ひとりの素敵な作品が飾られ美術館のようでした!

全校朝会~創立73周年~

令和4年11月1日は、創立73年目の全校朝会となりました。校長先生からは、プロピアニストの西川悟平さんの生き方を通して「夢は叶えるためにある」というお話をされた。困難なことがあっても、夢を捨てずに叶えていくことの大切さについて曲と映像を交えながらのお話でした。次に、生活目標「進んで外遊びをしよう」では、体力づくりにも、目にも、頭にもいいという話がありました。寒くなる時期、積極的に体を動かす機会を増やしていきましょうという内容でした。続いて、3年生の先生方から本の紹介、そして表彰とという流れで、11月の全校朝会が終了しました。

我孫子第三小学校は、昭和24年に我孫子市立我孫子第一小学校より分離し、創設されました。今年で73歳になりました。校長先生からは、夢を叶えることを諦めずに努力することの大切さを教えていただきました。子どもたちも真剣に話を聞いていました。

外遊びは、体力の向上とともに視線が遠くに行くため、パソコンやタブレットを見ている人たちにとって目にも良いという話でした。また、体を動かしていると脳も活性化されるということでした。本の紹介は、3年生の先生方からでした。「カレーライスを一(いち)から作る」「マザーテレサ」「のはらうた」などの本が紹介されました。最後に科学作品展や習字などの表彰が行われました。多くの子ども達が、賞状を手にした顔写真が全校に紹介されました。

寒くなりますが、しっかりと体を動かして色々なことに挑戦できると良いですね!

4年 図工 版画の「師匠」がきました!

図工では,版画に取り組んでいます。今日は,初めての彫刻刀を使った版画づくりのため,木版画家 大野隆司さんによる版画教室が開かれました。子どもたちは真剣な眼差しで師匠の実演を見ていました。その後,集中して自分たちの作品づくりに取り組みました。どんな作品が出来上がるのか楽しみです。

3年理科 地面のようすと太陽~かげと太陽の関係について調べよう~

前回の理科では、太陽が出ていなくて実験ができませんでしたが、今日は秋晴れの実験日和となりました。校庭に棒を立ててグループごとに影の部分に線を引きます。このかげが、太陽の動きとともにどのように変化するかを観察しました。

教室では、かげの長さやこさ、動きについて予想しながら観察を進めました。3回目の観察では、太陽の向きと反対方向にかげができて、太陽が動くとかげもそれに合わせて動いていることが分かりました。1回目と比べるとかげの長さも昼が近づくとともに短くなっているような感じでした。

普段からかげを見ていると何か気づくかもしれないね!不思議をいっぱい調べよう!

2年生活科「ハロウィン交流」~上手にコミュニケーションを取ろう~

色付きのビニール袋と折り紙や紙皿などを使って、簡単なハロウィンの衣装を作っていました。グループでお化けカボチャやコウモリ、ネコ耳などの衣装になり、神経衰弱やハロウィンバスケットなどでルールを守り、友だちとのコミュニケーションを楽しみました。

ハロウィンの衣装を着こんで、始めのゲームに入ります。まずは、神経衰弱でした。2人対2人で、カードの裏側になる友だちの顔写真を揃えて何組とれるかの勝負です。机の上には12枚(6組)のカードが並んでいました。勝ち負けにこだわり過ぎずに、ゲームが進行していました。最後にハロウィンバスケットを行いました。ここでも和やかな雰囲気の中、楽しくゲームをすることができていました。

10月最後のハロウィンの日をみんなで楽しく過ごすことができました!

3年図工「トントンくぎ打ち、コンコンビー玉」~板に絵を描こう~

10月いっぱい時間を掛けて素敵な絵画を描いてきましたが、11月の声を聞く前に次の楽しそうな工作が始まりました。1枚の板に思い思いの絵を描いて、その上から釘を打ちビー玉を転がす、昭和のスマートボールのような工作が始まっていました。今日は、下描きを終えた人から絵の具で色を塗り始めていました。

一人ひとりが板に釘付けになって、真剣に絵を描いていました。早々とクリスマスや雪だるまの絵があったかと思うと、パンダやハムスターなどの動物を描いている子どもたちもいました。しっかりと色を付けて、鮮やかに描けていました。絵が完成したらニスを塗って、いよいよ釘打ちに移ります。どんな作品ができるか今からとっても楽しみです。

子どもたちは、本当にものづくりが大好きです!

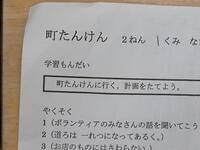

2年生活科 まちたんけん~発表会に向けて~

11月1日の発表会に向けて、各グループの新聞が完成しました。発表するための台詞や色々なものの準備が終わると、担任の先生に発表の練習を見てもらいます。先生からアドバイスをもらうと、教室に戻りグループで確認をし合っていました。友だちやお家の方々の前で、堂々と発表できると思います。

イラスト入りのとってもきれいな新聞が出来上がりました。一人ひとりが聞いてきたことを、記事にして説明をしていきます。発表の順番や誰がどこを説明するかなど、話し合いがもたれていました。廊下の扉の前が、発表練習の場所になっていました。先生から言葉の付け足しや声の大きさや速さなどのアドバイスをもらいながら、何回か練習をしていました。

台詞を覚え、人に分かりやすく説明することも大切な経験となります!

3年音楽「あの雲のように」~リコーダーと打楽器を合わせて~

6時間目に音楽室に行くと、たいことリコーダーにもう一つの打楽器(ギロ・クラベス・カスタネット・マラカス・すず・タンブリン)を組み合わせて、どの音色が合うかを聞き合っていました。途中までは、クラベスに人気が集中していましたが、最後はすずが1番人気でした。それぞれが選んだ打楽器の理由を書いて今日の学習を終えました。

たいこの人たちは、順番に。打楽器の人たちは、先生の指名を受けて音を合わせていました。その他の子ども達は、リコーダーで「あの雲のように」のメロディを演奏しました。たいこの低い音と鈴の高いきれいな音の響き合いがよいという感想をもっている子どももいました。

4分の3拍子のリズムを打楽器やリコーダーを通して体感する学習でした!

まちたんけん新聞~発表会に向けて~

2年生の教室では、11月1日(火)の発表会に向けて新聞づくりを行っていました。タブレットで付け足すことを調べたり、下書きの人と清書や絵を描く人が分かれたりしながら協力して学習していました。

交番や八百屋さん、郵便局、水道局、保育園、天王台駅など1枚の模造紙にまとめていました。色を使ったりやイラストを入れるなど、見た人に分かりやすいように工夫をしていました。このあと、発表の順番や役割分担などをして、発表の練習に移ります。成長した姿を是非ご覧ください。

3年生になるまで、あと5か月になりました!頑張る2年生です!

すてきな絵が完成~ひまわり学級~

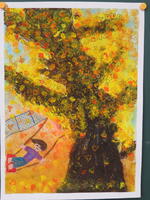

子どもたちが色々な工夫をしながら、芸術の秋にふさわしい絵画を完成させました。画用紙いっぱいに大きな木やワニを描いて、スパッタリングやスタンピングなどをしながら仕上げました。2年生の絵は、明るく楽しい絵に。3年生の絵は、幻想的な絵に仕上がりました。一部の作品ですが、紹介したいと思います。こども県展にも何人かが出品していて素敵な賞がもらえそうです。

【2年生の作品】

国語の学習に出てきた「わにのおじいさんのたからもの」を題材に画面いっぱいに伸び伸びと描くことができました。わにのおじいさんに葉っぱを掛けてあげているひと場面が、上手に描けました。イチョウとブランコに乗っている友達の風景は、イチョウの葉っぱがきれいに黄葉しています。スタンピングで、葉っぱが落ちていく様子を表現することができました。

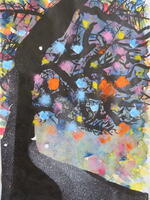

【3年生の作品】

画用紙の下地にまず背景となるボカシを夜空に入れた後に、墨汁で思い思いの木の絵を描きました。「モチモチの木」のイメージで木に明かりが灯った様子を幻想的に表現することができました。子どもたちは、もう少し描き足したいと、意欲満々です。子どもたちの想像力と感性には素晴らしいものがあります。

頑張った経験が自信につながり、様々な場面に広がっていきます!

4年生 自分だけの「一つだけの花」を咲かそう!

4年生の図工では,版画の学習に入りました。

版画のテーマは「自分だけの”一つだけの花”を咲かそう!」です。

子どもたちは,好きな花を選び,大きくのびのびと下書きを描いてます。

来週は講師をお招きしての版画教室があります。どんな花が咲くか,楽しみです。

2年生活科 まちたんけんのまとめ

4校時の体育が、雨のために生活科へと変更になりました。教室では、お礼の手紙の表紙を書いたり、まちたんけんで訪れた事業所で分かったことを「まちはっけん」はっけんカードにイラストや文章でまとめていました。

教室では、見てきたこと・聞いてきたことを「まちはっけん」はっけんカードにびっしりと書き込んでいました。どの子どもたちも集中して、静かにまとめていました。7か月が過ぎようとしている中、子どもたちの成長の様子が見受けられます。廊下では、何人かがお礼の手紙のとりまとめと表紙の作成を行っていました。

生活科を通して、子どもたちの生きる力が育まれているようです!

2年 まちたんけん~水道局へ~

今日は9時から2年生のまちたんけんがありました。4人程度のグループで8つ程度の事業所に行き、色々なことを質問して帰ってきます。水道局グループは、一番遠いグループでしたが、道に詳しい人がグループをリードしながら20分程度で到着しました。到着後は、水道局の部屋に案内され我孫子市の浄水場のことや水道局の仕事の説明を聞き、施設の見学、給水車からの給水体験などをさせてもらった後に、質問コーナーを設けていただきました。最後にひとり一本の「あび水」をもらって学校に帰校しました。

教室で出発の会が行われました。引率してくださる保護者の方々の紹介の後、各グループの子ども達が引率してくださる方々に宜しくお願いしますの挨拶をしてそれぞれの場所に出発しました。

水道局へはできるだけ安全なルートを通っていこうということで、住宅街を抜けて柴崎神社を経由し、裏道から水道局を目指しました。少しだけアップダウンがあり、長い道のりでした。

水道局に到着すると、先ず挨拶をしました。水道局の方々に奥の会議室に案内され、始めに水道局や我孫子市に3つある浄水場のことについてお話をいただきました。我孫子市の水は、江戸川の水が原水であることを知りました。また、我孫子市の地下200mから水を汲み上げ、浄水場できれいな飲める水にしていることも教えていただきました。

続きは ↓ ↓ ↓ へ

会議室で説明を聞いた後に、実際に施設の見学をさせていただきました。関係者以外は入れない操作室やポンプ室などにも入れていただきました。各家庭が水道を使う量の時間やメーターの数字を見ながら、送水管の水圧をコントロールしているそうです。操作室では、昼夜交代24時間体制で、水道水の管理をしていることも分かりました。

我孫子市の浄水場にある配水池では、合計25mプール42杯分の水が貯められているそうです。2リットルのペットボトルに換算すると1022万本とのことでした。子どもたちは、この数字に驚いていました。実際に水道局にある妻子原浄水場の配水池を見せていただきました。中は見られませんでしたが、約30メートルの高さの配水池を見上げてその大きさに驚いていました。最後に給水車から給水体験をして、一袋10リットルの重さも体験しました。

2人でやっと運べる重さでした。水道局の人たちが、安全で安心して飲める水に日々注意を注ぎながら、私たちのくらしを支えてくれていることが分かりました。最後にロビーで考えてきた質問に答えていただきました。「あび水」が一本ずつ配られると、嬉しそうでした。帰りは、広い歩道の道を通って学校へ戻ってきました。

説明を頂いた水道局の皆様、引率をしていただいた保護者の皆様、本当にありがとうございました!

待ちに待ったハロウィン~ひまわり学級~

今日は、子どもたちが楽しみにしていたハロウィンです。様々な工夫をして衣装や飾りを作りました。前半は、衣装を着て体育館でゲームを行いました。後半は、スタンプラリーを行いました。学校中にあるスタンプのポイントを衣装を着たまま回り、7カ所のスタンプを集めます。1時間足らずの短い時間でしたが、子ども達にとって有意義な時間になったようです。

はじめの言葉で「ひまわりハロウィン」が始まりました。はじめにひまわり学級の旗がお披露目になり、旗をバックにひまわり学級の子ども達が勢ぞろいをして記念写真を撮りました。そのあと、ひっくり返しゲームを紅白に分かれて楽しみました。

ゲームの2つ目は「進化ジャンケン」でした。ハイハイから立てひざ、立って同じ進化したもの同士で3回勝つとゴールになります。相手を探して、いかに勝ち進むかというゲームでした。積極的なコミュニケーションが勝敗の鍵になりました。その後、各教室を回ってスタンプラリーが始まりました。暗いライトアップしてある教室や各学級を回ってスタンプを集めていきます。

校長室では、教頭先生がスタンプを押してくださいました。スタンプラリーが終わった順に、クラスごとに旗の前で記念撮影が行われました。終わりの会では、教頭先生からお話を頂き、楽しかったひと時が終わりました。

次はクリスマスイベントをお楽しみに!イベント等を通して日々成長しています!

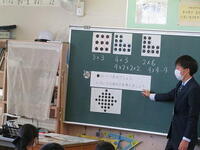

4年 算数研究授業~計算のやくそくを調べよう~

3校時に4年生の教室で算数の研究授業が、行われました。1枚の紙に描いてあるドットを上手にまとまりの分け方を図で表したものを計算式に表して求めていました。子ども達からは、様々な考え方が出されて色々な考えに気付くことができました。

同じ数のまとまりにすると、かけ算九九で速く求めることが分かったようです。この考え方が、この後の算数の基礎基本になって行きます。自分の考えを友だちとシェアすることで学びが深くなっていきます。黒板には多くの考えが出されていました。

多様な発想のできる子どもたちを色々な教科を通して育てていきます!

今日は、パン食の日~ひまわり学級 給食~

学校では、地産地消が推奨され地元のお米や野菜が多く給食に使われるため米飯が多くなっています。パンの日は月に2度ほど。その1日が今日の給食でした。今日の給食は、「まるパン・鱈のフライ・ボイルキャベツ・野菜スープ・さつま芋とリンゴの重ね煮・牛乳」でした。パンが大好きな子どもは、大きなパンをペロりと食べてしまいました。野菜スープも完食、デザートも完食と今日もたくさん食べた1日でした。

鱈のフライとボイルキャベツをまるパンにはさみ、ソースを掛ければフィッシュバーガーの出来上がりです。小さな口を大きくあけながら美味しそうに食べていました。さつま芋とリンゴの重ね煮も子ども達に盛況でした。

次のパン給食は、今月最後の31日です!お楽しみに!

3年図工 モチモチの木~最後の仕上げ~

3年生の教室では、絵画の仕上げの段階に入っていました。モチモチの木をイメージした木の上からスパッタリングを行い、幻想的な風景創り出していました。1枚1枚の絵に個性が光っていて、「みんなちがってみんないい」といった感じでした。

スパッタリングする部分以外は、紙を置いて真剣な表情で絵に向かっていました。墨で描いた絵に明かりが灯ると、まるでお話の世界に迷い込んだようです。木の枝いっぱいの灯りが、木をより大きく見せていました。ひまわり学級の子ども達も話をしっかりと聞いて、手順に従って素敵な絵画が完成していました。

帰ってきた子どもたちは、みな満足そうでした!

満足いく作品に仕上がりました! ~5年生「図工」~

5年生の絵画の学習のまとめとして,今日は鑑賞会です。

友達の作品の良さを見つけるために,机を回って作品を鑑賞しています。構図や色の塗り方,遠近法,スパッタリングなど友達の様々な工夫を見て,「今度の絵画の授業の時に自分もやってみよう」や「マネしてみたい」という声が上がっていました。

友達の作品を鑑賞した後は,PCで学習したことの振り返りをしました。自分の作品に満足している児童がほとんどで,昨年度よりも作品が仕上がっていました。コツコツ進めてきたものが完成する達成感や,周りから認められることで感じる自己肯定感の高まりなど,今回の学習で色々なことを感じられたと思います。

皆でよいところを伝え合う,認め合うって素敵なことですね。これからも続けてほしいと思います。

絵画も終盤に~2年生 図工~

2年生の絵画も終盤に入り、最後の背景や色彩の微調整、人物を描き加えるなどのようすがあちらこちらで見られました。ワニのおじいさんに子どものオニを描き加えて、黒板に貼ってあと何をすればいいかを、先生と一緒に考えていました。イチョウの木も、下で遊んでいる子どもたちを描き加えて、木の大きさを上手に表現していました。クジャクにも人を加えて、主役のクジャクが引き立つように配置されていました。

今日は、人と背景がメインの時間となりました。黒板に貼りながら、自分の絵と友達の絵を比べながら、まだやり残したことはないか、工夫できることはないかを考えていました。最後の詰めは、それぞれが締め切りまでに時間を見つけて加筆していくことになりそうです。

一人ひとりの満足のいく作品が出来上がりそうです!

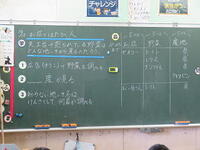

3年社会科 産地調べ~スーパーの電子チラシを見ながら~

3年生の教室では、タブレットを使ってスーパーマーケットに届けられる野菜や果物などの産地を調べてノートにまとめていました。最近は、新聞を購読している家庭も減ってきているので、スーパーマーケットではネット上に電子チラシを載せています。これを上手に使って、さまざまな野菜や果物の産地を調べていました。タブレットに日常的になれるとともに、ネット上の情報を上手に活用する学習にもなっていました。

黒板には、調べる手順が書かれていました。子どもたちは、一斉にタブレットを開き、天王台周辺のスーパーマーケットの電子チラシを見ながら、ノートにまとめていました。色々な野菜が、全国あちこちから我孫子市に集まってきていることが分かりました。エシカル消費が叫ばれている中、チラシを見ながら色々なことを考える時代になりました。

1枚のチラシから全国に視野が広がっていきます!

「三小ドキドキゲーム大会」PTA行事

今日は、子ども達が楽しみにしていた「三小ドキドキゲーム大会」の日です。いつもより登校時間が少し早かったように感じます。各学年前半・後半の2時間のゲーム大会です。学年によって前後半は違いましたが、「神経衰弱」と「ウォークラリー」の2本立てでした。ウォークラリーは、学年によって問題が変わるなど多くの子ども達を楽しませる工夫がありました。神経衰弱では、数字以外に校長先生、教頭先生や担任の先生の顔が大きなダンボールのカードの裏に隠れていました。

PTAの方々がウォークラリーの説明をしてくださいました。手元のバインダーの色がそれぞれのスタート地点になっていました。それぞれのポイントには、クイズのような問題が貼ってあって、正解するとシールが貰えます。時間の余裕がある人たちは、2枚目のボーナス問題にチャレンジです。

協力しながら、クイズの正解を書き込みます。並んだシールが最終的に一つの言葉に変わります。「貝」の逆さまのいきものは?「イカ」とかお母さんカエルとお父さんカエルは、ケロケロと鳴くが子どもは何て鳴く?のような問題までバラエティに富んでいました。シールを貰って、次のポイントへの移動のアナウンスが入ると、駆け出す子供たが大勢いました。楽しかった人?の問いに多くの子ども達が手を挙げていました。

後半は、体育館での神経衰弱でした。学級対抗形式になっており、協力をしながらダンボールのカードを捲っていきます。はじめは、どこに何があるか分からなかったようですが、ゲームが進むにつれて数字や人の顔が一致するようになりました。

顔と顔が一致すると、子ども達は全身で喜びを表現していました。交代してカードを捲りに行きますが、ほかのクラスがどこのカードを開いたかをしっかりと記憶しなければなりません。中盤を過ぎると、次々とカードが一致し、クラスに持っていっていました。最終的に結果が発表されると、子ども達は大喜びで万歳をしていました。

とても楽しいひと時でした!企画・運営をしていただいたPTAの皆さんありがとうございました!

すてきな絵が着々と!~2、3年図画工作~

1週間に2時間程度の図工の時間に子どもたちは、集中して絵画の作成に取り組んでいます。3年生の一クラスは、「モチモチの木」の木の部分をグラデーションで塗った下地の画用紙の上に描いていました。2年生の一クラスは、「わにのおじいさんのたからもの」をヒントに大きなワニを画面いっぱいに描いたり、きれいなクジャクや黄葉したイチョウの木を描いていました。

墨汁で夜の大きな木を表現しています。これからそれぞれの木に明かりが灯る予定です。枝も細かく描き入れて、段々幻想的な絵になってきました。枝にも一人ひとりの個性が現れていました。

2年生は、明るく迫力のある絵が着々と仕上がってきています。真っ青なクジャクの羽にお花が咲いたような模様が印象的です。イチョウの木も太く大きく枝を伸ばして、素敵に仕上がっています。「わにのおじいさんのたからもの」は、黒板に迫力のあるワニが並んでいました。構図と色を楽しみながら、一人ひとりの個性のある作品が出来上がりつつあります。とっても楽しみです。

友だちの絵の良いところを真似しながら素敵な絵に!

頑張るひまわり学級 3年~今日の一コマ~

今日は、来週木曜日のひまわり学級の行事、ハロウィンに向けて3年生の衣裳制作が始まりました。不気味な一つ目小僧のような衣装や真っ赤な衣装の背中に羽のような飾りを付けたものなどを楽しそうに制作していました。ハロウィンの衣装づくりの時間が終わると、気持ちを切り替えてローマ字読みの練習に入りました。1枚8から9のローマ字の熟語がありますが、30分程度でローマ字表を確認しながら12~13枚(約100問)を熟せるまでになりました。

ハロウィンの衣装づくりが始まりました。養生テープをビニールの衣装の上に貼って、リアルな目玉を描いていきます。もう一人は、真っ赤な衣装の後ろに真っ白なスズランテープで羽のようなものをくっつけていました。

次の時間は、ローマ字を読む練習の時間でした。2人とも集中して黙々とローマ字を読んで丸をもらっていました。はじめは、1枚に10分以上かかりましたが、今では2分かからなくなりました。積み重ねの大切さを実感しながら自信を持って頑張っています。

やればできることを日々実感しながら成長している子ども達です!

2年 本の紹介~読書カードを書こう~

3校時に2年生のクラスを覗くと、お気に入りの本を出して読書カードを書いていました。この本のおすすめのポイントを簡単に分かりやすく紹介していきます。左側には、お気に入りの場面を描いて完成です。

読書カードの用紙が配られると、先生から書き方の説明がありました。右側に本の内容の紹介。左側に本の題名とお気に入りの場面の絵を描きます。子どもたちは、思い思いの本を手に取りながら本の紹介を書いていました。

読書の秋!友だちお薦めの本に目を通してみるのもいいかもしれません!

練習あるのみ~2年町たんけんの挨拶・質問など~

5校時に教室を覗くと町たんけんの質問等の受け答えの練習と質問内容を誰がするかの分担が行われていました。各事業所の方々に失礼のないように、挨拶の仕方や質問の仕方、お礼のいい方の練習をしていました。

グループで何回も練習を繰り返しながら、台詞を覚えていました。回を重ねるごとに段々と声も大きくなり、自信を持って担任の先生のところへ。担任の先生から合格を貰うと、いくつかある質問項目をグループで話し合いながら、誰がどの質問をするかを決めていました。

やる気満々の子どもたちの姿に1年間の成長が、ここでも見られました!

新体力テスト~2年20mシャトルラン~

1校時、体育館で2年生が新体力テストを行っていました。今日は、前回走れなかった子どもたちが20mシャトルランに挑戦していました。最後まで2人の子ども達が粘って走っていましたが、40の声を聴いたあたりでペースが上がらずに種目を終えました。2年生男子の全国平均が約26回なので1.5倍以上の素晴らしい記録といえます。最後まで走り切った子どもたちに拍手です。

走る前からやる気満々の子ども達。音が流れると一斉に走り始めました。30の声を聴くころに少しずつ人数が減りはじめ、最後は2人となりました。40直前に一人となり、最後まで粘り強く走りぬきました。担任の先生も途中まで伴奏しながら子どもたちの応援をしていました。

6年女子の平均が約43回、男子の平均が約57回です。目標を持って体力づくりをしましょう!

跳び箱運動~3年 開脚跳び・閉脚跳び~

4校時、体育館では3年生が跳び箱で自分のできる技に挑戦をしていました。前回は、開脚跳びだけでしたが、今日は閉脚跳びに挑戦している子どもたちも多く見かけました。手の付き方、膝の抱え方、体重の移動、跳び箱を叩いた手の抜き方など一連の動作をスムーズに行うことが大切です。何度も練習を繰り返すうちに、段々と体がコツを掴んで上手に跳べるようになっていました。横から縦の跳び箱に挑戦するなど意欲満々でした。

開脚跳びはしっかりと踏み切ったあとに跳び箱の前方に手を付きます。上手に手をついてきれいなフォームで跳び越すことができていました。縦4段の閉脚跳びも、膝を前に抜く瞬間に体を起こし手を後方へきれいに抜いて跳び越していました。成功すると、子どもたちの笑顔があちらこちらに。嬉しくて万歳をしている子どももいました。

教え合いながら今日も上達していた子どもたちでした!

陸上部壮行会~市内陸上競技大会に向けて~

爽やかな秋空の下、13日に行われる市内陸上競技大会の壮行会が行われました。今年度は、コロナ禍のため6年選手のみの参加ということでの実施となります。当日に応援もないことから全校児童が校庭に集まって実際の競技を見て選手の頑張りを讃えました。

はじめに種目と選手の紹介が行われました。名前を呼ばれると大きな声で返事をして、手を挙げて挨拶をしていました。紹介が終わると、実際に競技をしているところの紹介です。長距離1000m走の選手は、軽い足取りでトラック2周を走り抜けました。走り幅跳びでは、強い踏切で4m前後の距離を跳んでいました。

走り高跳びもリズムの良いアプローチからはさみ跳びで見事全員が成功しました。80mハードルでは、インターバルをリズムよく駆け抜けながら、低いハードリングで練習の成果を見せてくれました。ジャベリックボール投げでは、校庭の半分を超える大きな投擲にどよめきが起こりました。

100m走の選手は、今日は実際の距離より短いランニングでしたが、応援している側にも一歩一歩の力強さが伝わってきました。最後の400mリレーでは、きれいにバトンパスをつなぎチームワークの良さが光りました。競技の紹介が終わると、児童代表と校長先生から励ましの言葉が送られました。

スポーツの秋!自己新記録を目指して頑張ってくれると思います!

「芸術の秋」~2年・3年図画工作 想像力をはたらかせながら~

寒い1日になりましたが、午後に教室を覗きに行くと2年生も3年生も楽しそうに絵を描いていました。2年生は、「わにのおじいさんのたからもの」をイメージしたり、クジャクの美しい様子を絵にしたり、樹木のどっしりとした様子を表現したりしていました。水彩絵の具とクレヨンを上手に使って、形や色などを想像力豊かに描いていました。3年生は、「モチモチの木」をイメージして、習字の墨で木を描く練習中でした。大きな木から細かな枝が四方八方に伸びる様子を、先生の手本を真似しながら楽しそうに描いていました。

色々な「わにのおじいさん」が画用紙いっぱいに描かれていました。緑色も一色ではなく何色か混ぜながら上手に塗られていました。大きな木も構図を上手に捉え、画面いっぱいに枝を伸ばしていました。このあと細かな枝を描き加えて葉っぱが描かれていきます。クジャクは、先ず体の部分を青色を中心にきれいに塗り上げます。この後にクジャクのトレードマークの美しい羽が描き加えられていく予定です。

前時にグラデーションカラーで塗った画用紙の上に描く木の練習をしていました。大きく見せるために幹の太さを工夫したり、枝ぶりを細かにしてみたりと一人ひとりの工夫が光っていました。何回も練習を重ねながら、自分の納得のいく「モチモチの木」が描けるとよいと思います。夜空に明かりが灯ったモチモチの木が間もなくみられると思います。とっても楽しみです。

満足のいく1枚に仕上がるといいですね!楽しみにしています!

好きなものを聞くときと受け答え~3年外国語~

3年生の教室では、友だちの好きなものを聞くときの受け答えの仕方を学んでいました。学習の後半は、色や野菜の単語を使いながらゲームでコミュニケーション活動の時間を取っていました。「Do you like~.」で友だちに聞くと「Yes I do.」または「No I don’t.」で答えます。自分のchoiceした色を好きと答えてくれた人が3人いるとゲームは、上りとなります。今日も子どもたちは、楽しく活動していました。

まず初めに、受け答えの仕方を英語で学びました。ALTの先生と担任の先生とのやり取りを真似しながら、英会話を学んでいました。

後半は、学習した英語の言い回しを使いながら、コミュニケーションを楽しむゲームです。今日も、楽しく積極的にコミュニケーションを取っていました。

日常の中でも少しずつ英単語が出てくるなど少しずつ英語が浸透してきています!

「町たんけんの計画を立てよう」~2年生活科~

2年生の教室では、10月21日(金)に行われる町たんけんの話し合いが行われていました。人グループ4人程度で編成し、それぞれの探検場所と質問したいことなどを話し合っていました。2年生も1年の折り返しを迎え、自分の考えと友達の考えの妥協点を見つけながら折り合いを付けていくことも少しずつ学んでいきます。みんなで協力をして、有意義な学習になればと思います。

約束ごとの確認をしてから、それぞれの訪問先の質問事項等について各グループ単位で活発に話し合いが行われていました。グループの中心となる人が、話し合いを進めながら意見の調整を上手に行っていました。話し合いやグループ活動は、社会性を身に付けるには大切な活動です。質問の仕方やお礼のいい方など色々な学習要素も含まれています。

色々な話を聞いて少しでも地域の様子が分かるといいですね!

音のふしぎのまとめ~3年理科~

3年生の教室では、4校時に理科の実験のまとめとテレビ動画で「音のふしぎ」についての振り返りを行っていました。糸電話では、糸の張り具合や途中で、指で振動を止めると音が伝わらないことに気付いていました。動画では、ものの振動によって音が伝わってくることや同じようなものでも大きさや素材が違うと音の質が変わってくることにも気付きました。動画を見ながら一生懸命にメモを取っている子どもたちから低学年から中学年への成長を見ることができました。

空気が紙コップを震わせて、糸に振動が伝わって相手に聞こえるということが分かったようです。糸を緩めると聞こえなくなることや、糸の途中を指でつまむと振動が止まってしまい音が伝わらないことにも気付くことができました。

これからも不思議なことに目を向けて理科実験や観察を楽しみましょう!

「おもしろいもの、見つけたよ」~ひまわり学級2年国語~

3時間目にまだ雨が降っていなかったので、国語の「おもしろいもの、見つけたよ」の探検に校庭や校舎周辺に行きました。教科書に出てくる文章は、どんぐりだったので、子どもたちも主に植物の実に目が行っていました。数種類の赤い実やツバキの実などをバケツに入れて、どれを題材に紹介文を書こうかと迷っていました。

「何かおもしろいものないかなぁ」と目を光らせながら色々な場所を散策しました。バケツの中には、葉っぱや赤い実、ツバキの実などが入っていました。2年生の2人は、ツバキの実と赤い実(たぶんアオキの実)を題材に短作文を書くことになりました。

短文を作りながら、説明することの大切さを学んでいます!

2年書き方~画の交わり方に気をつけて~

5時間目、2年生の教室では、「画の交わり方」についての学習をしていました。はじめに試し書きをした後に、手本を見て気づいたことを発表していきます。その後に気をつけなければいけないことを意識しながら練習→清書となります。子どもたちひとり一人が、試し書きと見本を比べながら、活発に意見を交換していました。

斜めに交わる文字や縦と横に交わる文字など、どこでどのように交わっているのかをしっかりと見ていました。ポイントの整理が終わると、子どもたちは丁寧に練習を始めていました。自分一人だけでは気付けない文字のバランスなどにも気を付けながら一生懸命に練習をしていました。

落ち着いて丁寧に書くことで、字形が整い読みやすい字になっていきます!

器械運動 跳び箱開脚跳び~3年体育~

4時間目、体育館では、子どもたちが跳び箱をフロアいっぱいに並べて開脚跳びの練習をしていました。8割くらいの子どもたちは、4段の跳び箱を軽々跳んでいます。タブレットを使って録画をしながら、友だちの良いところを探したり、自分の跳び方を見たりしながら練習に生かしていました。ひまわり学級の子どもも一人跳べなかったのですが、助走のリズムと両足踏切、手の付き方と位置、体重移動と腰の抜き方をアドバイスすると、初めて跳べるようになりました。1度跳べるようになると、何と4段も数分後にはクリアしていました。

跳んでいる様子を跳び箱の脇から動画で撮影。跳び終わった後に互いに見合って、アドバイスをし合いながら、それぞれの気付きを次の練習に活かします。

両足での踏切から、跳び箱の奥の方に手をしっかりとついて腕にしっかりと体重を乗せて後方から前方へ重心を移していきます。この時に、勢いが不足していると体重移動が上手くできずに前方へ腰を抜くことができません。跳び箱に跨りながら、腕を立てて腰を前へ移す練習をすると攻略が早いかもしれません。

跳べるようになった子どもたちの笑顔は、最高です!

スーパーマーケットの工夫~3年社会~

3年生の教室では、スーパーマーケットの絵を見ながら工夫していることを探す学習をしていました。教科書の見開きのページにスーパーマーケットの様子が分かるカラーの絵の資料がありました。この資料を隅から隅まで見ながら、工夫について付箋に書いて貼る作業をしていました。

黒板には、拡大したスーパーマーケットの様子が貼られていました。子どもたちは、教科書の資料を見ながら黙々と付箋に書きこんでいます。多い班では、スーパーの紙いっぱいに付箋が貼られていました。スーパーマーケットの見学には、都合でいけませんでしたが学んだことを買い物のついでに自分の目で確かめられるといいかもしれません。

子どもたちが、楽しそうに工夫を探しているのが印象的な学習でした!

みんなの大好きな給食~ねぎ塩ぶた丼~

今日は、みんなの大好きな給食メニューでした。今日のメニューは「ねぎ塩ぶた丼・ワカメとえのきの味噌汁・野菜チップス・牛乳」でした。ひまわり学級の子どもたちもお代わりをして、完食するなど人気のあるメニューです。美味しいものを食べているときの子どもたちの表情は、幸せいっぱいです。

野菜チップス(レンコン・かぼちゃ・さつまいも・じゃがいも)、うすしお味で美味しかったですね。たくさん食べられない人は、はじめは少し減らして食べ終わったらお代わりができます。

今日は、味噌汁も全て完食でした。ご飯が少しだけ残った以外は、全て無くなりました。1学期は、残菜が多かったのですが、食欲の秋といった感じです。

明日は、チキンライスです!お楽しみに!

市内音楽発表会壮行会~音楽部&6年合唱隊~

今年は、3年ぶりに市内音楽発表会が今週5日、6日に柏市民文化会館で開催されます。三小は、2日目の6日に参加が予定されています。そこで、今日は1校時に2部制で、体育館で音楽発表会に参加する子どもたちへの壮行会が開かれました。前半は、高学年。後半は低学年の前での発表となりました。はじめに音楽部が「カントリーロード」を楽器と歌唱を合わせて、次に「ビリーブ」という曲を素敵な歌声で聴かせてくれました。初めて大勢の子どもたちの前での演奏に緊張気味でしたが、一人ひとりが真剣に演奏したり、歌ったりしているのが伝わってきました。

音楽部と合唱隊の代表から音楽発表会へ向けての話がありました。6年生も初めての舞台となります。今日の経験がきっと本番に生かされると思います。限られた練習時間の中で、一生懸命に頑張った成果が見られることと思います。

後半は、合唱隊の歌が披露されました。互いの声を聴き合いながら、体育館に響く声で歌い上げることができました。3年生の代表の2人からも励ましの言葉を貰っていました。校長先生からは、初舞台で緊張するかもしれないけれど、練習の成果を発揮して欲しいとエールが送られました。

6日は、練習の成果の発揮できる1日になるとよいですね!

モチモチの木~3年図工 にじんで広がる世界~

芸術の秋、三小にも絵画の季節がやってきました。3年では、にじみを活かした絵画制作に取り組んでいるようです。3組では、今日は「モチモチの木」を題材にした絵画の下塗りの作業をしていました。この後、物語を想像しながら墨でモチモチの木を描いていくそうです。どんな作品が出来上がるか楽しみです。

3色の色のにじみを使って画用紙いっぱいに色を付けていました。水をたっぷりと含ませることで隣の色と混ざりあいグラデーションのような1枚に仕上がっていました。子どもたちもとても楽しそうに創作活動に取り組んでいました。

子どもたちの表現力は、想像を超えていきます!素敵な絵が描けるといいね!

読書タイム~2年 図書室で静かに~

週に1時間落ち着いて本を読む時間が設けられています。本を選び終わると、それぞれの場所に座って静かに本を読んでいました。図鑑を見ている子がいたり、絵本を食い入るように見ている子がいたり、活字の中に浸っている子どももいました。子どもたちにとっての大切な時間になっています。

こども達の知的好奇心をくすぐる本が図書室にはいっぱい揃っています。多くの本との出会いが、一人ひとりの心を大きく柔らかく優しくしていきます。小学生時代に多くの本と出会えるといいですね。

読書の秋!心にもしっかりと栄養を!

3年音楽 ふじ山~旋律の特長を感じ取ろう~

1時間目の音楽室は、3年生でした。後半は、「ふじ山」の歌唱に入っていました。歌詞から富士山は、何が日本一なのだろうかを考えながら、イメージを膨らませていました。「高さ」「有名な山」「きれい」など色々な考えが出ていました。歌詞を考えることで、歌への表現の広がりが出てきます。

まず、教科書の絵を見て。次に富士山になったつもりのポーズ、そしてイメージを膨らませて歌を歌っていました。富士山の実物をまだ見たことのない子どももいました。我孫子からも見えるところがたくさんあるからお家の人に聞いてみてもいいですね。

三小の音楽室からも素敵な富士山を見ることができるそうです!

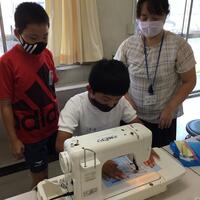

6年生 エプロン作りに励んでいます。

ボランティアの方のお力添えもあり,ミシンによるエプロン作りが順調に進んでいます。

ミシンのセッティングに四苦八苦・・・。できるだけスムーズに作業ができるように,互いにサポートしながら進めています。

ボランティアで来てくださった皆様,ありがとうございます。

ハードル走~3年体育~

5校時に校庭で3年生が、ハードル走の導入の基本的な練習を行っていました。スキッピングやマークを置いてのリズム走、ミニハードルを使ってのインターバルを意識させての練習も行っていました。初めてで、最後のハードルのまたぎ越しにならない様子でしたが、みんな一生懸命に取り組んでいました。

マークとマークのインターバルを意識しながら跳ねるように走っていました。ミニハードルが置かれると、素早くまたぐことを意識して練習していました。最後の1台のハードルは、一番低い高さでしたが、踏切が近くなってしまって足がなかなか合わない様子でした。それでも、子どもたちは何回も繰り返しながら頑張っていました。

練習を重ねることで、何でも少しずつできるようになっていきます!

ひろいせかいのたくさんの人たちと~2年道徳 国際理解~

2年生の教室では、2021年に行われた東京オリンピック・パラリンピックに参加した多くの人たちを通して、外国の「凧」や「独楽」、「じゃんけん」などの違いに気づき、世界の人たちの文化の違いについて学習しました。料理にも各国々の特長や個性があることや食べるときに使うものにも違いがあることに気付きました。

こども達からは、世界の多くの国の名前が挙がっていました。他国の色々な文化を知ることで、海外に興味を持つ子どもも多くいました。世界のことでしらべたいことを子どもたちに投げかけると、ワークシートの裏までびっしりと書いている子どももいました。

それぞれの考えたことをお互いにシェアしながら、気付いたことを書き加えていました。何について調べたいかを聞くと「家」、「洋服」、「楽器」、「給食」など色々なことが出てきました。

この学習を通して、もっと世界の人たちのことが知りたいと子どもたちは色々な考えを出していました。「みんなちがってみんないい」それぞれの国の文化を尊重しながら、子どもたちは日本から世界へ羽ばたいていくのかもしれません。

お互い尊重できる関係が築けると良いですね!まずは、身近な人たちから!

避難訓練~地震・火災~

今日の2校時に避難訓練が行われました。地震の発災ののち、家庭科室から火災が発生し、避難という流れでした。子どもたちは、落ち着いて放送を聞き、先生方の指示に従って避難場所に静かに移動することができました。

先生の指示に従って、防災頭巾を被って避難経路から校庭へ避難します。校庭に出ると少しだけ速足で各学年の避難場所へ向かっていました。子どもたちは、おしゃべりもなく本番のつもりで真剣に訓練に参加することができていました。放送から避難完了まで、スムーズに行うことができました。

安全担当の先生や校長先生が「放送や先生の指示をよく聞くこと」、「避難経路をしっかりと覚えること」、「自分の身は自分で守ること」などの大切な話を具体的にしてくださいました。いつ起こるか分からない大きな地震に対するスムーズな避難が、自他共の命を守ることにつながります。

「いざは、普段」話をしっかりと聞くことは命を守ることにつながります!

ひまわり学級旗づくり

ひまわり学級では、ひまわり学級のマスコット「ヒマザウルス」と三小のマスコット「サンサン」の入った学級旗づくりを行っています。柏特連では、毎年特別支援学級の子どもたが作った作品を集めて作品展を行っていましたが、コロナ禍の影響で、ネットでの公開に変わりました。一昨年は、ヒマザウルス、去年は、藍染、そして今年は、学級旗づくりとなりました。

完成イメージ図をもとに大きな旗用の布に下描きを描いて子どもたちが色をのせていきます。ひまわり学級のイメージは、やっぱりひまわりです。夏の青空に大きく背伸びして、大きな花をつけるひまわりは、7つの学級のシンボル的な花です。イメージに合わせて素敵な色が付けられてきました。

残すところ大空の積雲とヒマザウルス・サンサンが塗られると完成となります。今日は、2年生が右上の雲を丁寧に塗ってくれました。子どもたちには、ひまわりのように明るく大きく成長してほしいと願っています。

学級旗の完成が楽しみです!

I like~,I don’t like~ 3年外国語

3年生の教室では、英語の楽しそうな会話が聞こえてきました。覗いてみると、野菜の絵が黒板半分に貼ってありました。野菜の英単語を覚えながら、好きな野菜と嫌いな野菜を「I like~,I don’t like~」で伝えあっていました。potato(ジャガイモ)やeggplant(ナス)など、10以上の野菜の英単語を学びました。ひと通り会話を楽しんだ後は、英語の野菜ジャンケンすごろくを2人組で楽しんでいました。

こども達は、好きな野菜より好きではない野菜の方が多いようでした。それでも好きな野菜を見つけて、英会話を楽しんでいました。美味しい給食をいっぱい食べて、好きな野菜が増えるといいね。

ひと通り英会話が終わると、野菜が書いてある英語のジャンケンすごろくで楽しみました。ジャンケンの掛け声は「ワン・ツー・スリー」です。勝つと一コマ進むことができます。勝負が早いところは、何と3回戦まで言っているペアがいました。途中でペアを交代しながら多くの友だちとのコミュニケーションを楽しみました。

笑顔の絶えない、楽しい学習風景でした!

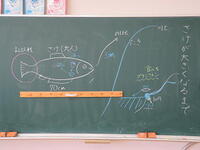

2年国語~さけが大きくなるまで~ひまわり学級

国語の(下)に入り「さけが大きくなるまで」の様子を文章と写真から順序だてて読んでいきました。さけの遡上から産卵、海に出て大きくなるまでを黒板で確認し、ワークシートで振り返りました。さけが川口で海水に慣れるために1か月暮らすことや大きな海で敵が多いことにも気付くことができました。

黒板でさけが大きくなる様子を図にしてイメージを持たせながら、再度ワークシートで大きくなるまでの様子について振り返りを行いました。イメージを持つことで、単語や熟語がすんなりと入ってくるようです。2人とも頑張っていました。

順を追って読むことの大切さを学んでいきます!

3年生「歯みがき・食育」の学習

我孫子市の歯科衛生士さんをお招きし、3年生が歯みがきや食育についての学習をしました。

食べ物をよく噛むと良いことがたくさんあることを学んだり、歯のみがき方を練習したり、普段の生活を見直すよい機会となりました。

今日の学びを生活に生かして、自分の歯や体の健康につなげてほしいです。

2年校外学習~ふなばしアンデルセン公園~

少し前まで、雨の予報もちらほらと聞かれた2年生の校外学習は、子どもたちの願いが届いてか、晴れの予報に変わりました。当日の朝は、絶好の校外学習日和となりました。いつもより少し早い登校時刻でしたが、集合5分前にはほぼ全員がそろっていました。

出発の会が始まりました。子どもたちは静かに先生の話を聞いていました。教頭先生からアンデルセンのお話を聞いて、いよいよ出発です。

アンデルセン公園に一番に到着しました。入場口をくぐると太陽のオブジェが出迎えてくれました。9時半が開園時間なので、合図の案内があるまで少しだけ待機となりました。子どもたちは、早く中に入りたくて仕方がない様子でした。

先頭で中に入ると、まだ誰もいない滑り台やじゃぶじゃぶ池が、子どもたちを待ち受けているようでした。子どもたちは、約束事を再度確認した後、一斉に公園内に駆け出しました。

グループで仲良く話し合いながら、タワーや滑り台などを楽しんでいました。

広場の中央にあるワンパクボール島も大人気でした。長ーい滑り台にも続々と子どもたちが集まってきていました。

一通り遊具を堪能したグループは、日陰のアスレチックに挑戦していました。全身を使うものから、バランスを取るものまでグループで声を掛けながら楽しんでいました。

続きは ↓ ↓ ↓ より

11時少し前になると、ほとんどのグループがじゃぶじゃぶ池に入る準備を進めていました。荷物置き場から浅い水路を進むとじゃぶじゃぶ池が待っていました。

残暑のような陽射しが、子どもたちの水遊びの背中を押しているようでした。初めは、膝上までの入水をしている子どもたちがほとんどでしたが、ひとり二人と全身びしょ濡れになりながら水の中を楽しそうにしていました。

着替えを終えると、待ちに待ったお昼の時間です。どのお弁当もおうちの人の愛情たっぷりのようでした。おしゃべりは、できませんでしたがとても幸せそうな顔をしていました。ぎりぎりまでおやつを食べて、美味しいひと時は終了です。

最後に風車の下で記念撮影をしました。青空と白い雲が、記念写真に彩を添えてくれていました。最後は、入場の際に出迎えてくれたオブジェに別れを告げて、帰路につきました。

晴天のとても充実した1日となりました。3連休は、ゆっくりとしてくださいね!

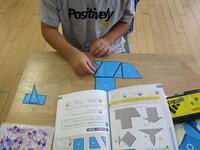

2年算数~さんかくやしかくの形をしらべよう~ひまわり学級

算数の新しい単元に入りました。はじめに「しかく」と「さんかく」のパズルを使って色々な形づくりを行いました。ひと通り頭を使った後に、パズルのパーツの仲間分けを理由を付けて行いました。

さて、どうやって形を作ろうかと思案中です。パズルの形と教科書の形をよ見比べながら、とんがっているところや平べったいところの特長を見つけながら、組み合わせていました。途中で何枚使うかのヒントを出していくと、どんどん形が出来上がってきました。

最後の帆掛け船のような形が6枚を使って一番悩ましい形でしたが、船の先と帆の部分が決まるとそこからスムーズに形を作ることができていました。このあと、8つのパズルのパーツを似ている者同士で仲間分けを行い。三角形という言葉と四角形という言葉を覚えました。直線で囲まれた図形には、「角」、「辺」「頂点」があることも分かりました。

実際に操作しながら形を組み合わせることで、角や辺などが意識できるようになります!

初めてのミシン 5年生

2学期の家庭科は,ミシンを使った学習から始まります。集中力が素晴らしいですね。

先生の話をしっかりと聞き,ペアで協力して下糸の準備をしています。

下糸の準備が終わった後は,からぬいをし,実際にミシンを使う上での手順を確認しました。

初めてのミシンでみんな緊張していたと思いますが,集中して学習に臨むことができました。

次回は,実際に糸を使って布を縫っていきます。全力前進で頑張りましょう!!

3年 音楽~ドラムサークル・山ねこバンガロー~

音楽室に3年生の音楽の授業を見に行くと、音楽室の真ん中を中心に円を作って子どもたちが色々な楽器を持って楽しそうにリズムを打っていました。校歌に合わせたリズム打ちの後に、音楽の先生のリズムを真似るという学習をしていました。後半は、音楽フェスタで歌う予定の「山ねこバンガロー」という曲を練習していました。

色々な楽器でリズムを打つと、自然に笑顔がこぼれます。音楽は「音を楽しむ」と書きます。その字のとおり楽しいひと時になっていました。先生のリズムに合わせるのは、しっかりと聞く必要があります。フライング気味の子どもたちもいましたが、やる気十分といった感じでした。

ひと通りリズム打ちを終えると、いよいよ音楽フェスタの練習です。今日は「山ねこバンガロー」の練習を行いました。おそらく、本番は色々な工夫をこらして観ている人たちを楽しませてくれるに違いありません。

音楽フェスタ本番が、楽しみですね!

書き方~画と画の間のとり方に気をつけて 2年生~

2年生の教室では、書写の学習をしていました。めあては「画と画との間のとり方に気をつけて書こう」でした。まず初めに試し書きと言って手本を見ずに自分で書いてみます。課題の文字は「貝」、「思」、「場」でした。閉じられた漢字の部屋の部分を同じ幅や大きさにそろえて書くとバランスの良い字形になります。ポイントを確認した後、ポイントを意識しながらまとめ書きをして、練習をしていました。

一文字一文字チェックポイントを子どもたちと確認をしながら学習を進めていきます。間隔だけでなく、へんとつくりなどのバランスにも気をつけて指導していました。手本を見ながら、自分の文字と比べてどこを直していったらよいのかに気付かせていきます。まとめ書きを終えると、書写ノートを使って、練習となりました。子どもたちは、いつもとは違った緊張感の中、一文字一文字を丁寧に書いていました。

「字は人を表す」というように人の心が反映されます。ていねいに書けるといいですね!

新体力テスト~3年20メートルシャトルラン~

昨日よりは、いくらか暑さは和らいだものの、まだまだ残暑に近い暑さが日中は続きそうです。3年生が、1階の扉等を全開にして扇風機を回しながら20メートルシャトルランに挑戦していました。

音楽のリズムに合わせて20メートルの距離を行ったり来たり繰り返して、片道を何回曲のリズムの間に走れたかを測定するものです。ひと昔前(昭和世代)は、踏み台昇降運動を実施していましたが、新体力テストに変更になってからは、シャトルランで心肺機能の測定を行っています。はじめは、ゆっくりとしたテンポからスタートし、少しずつテンポが上がっていきます。遅れたり、もう無理だと思った時点で終了となります。一斉に走り出した子どもたちも最後の方には二人きりとなり、50回と少しで終わりました。最後まで自分の記録に挑戦していました。

自分の体力を知って、今後の体力向上へつなげよう!

学年集会~今週末の校外学習に向けて 2年生~

今週末の金曜日は、子どもたちが楽しみにしている校外学習です。2年生は、「ふなばしアンデルセン公園」で、時間やルールを守ること、協力、思いやりなどを、活動を通して学んでいきます。

校外学習実行委員が、全体の前に立って学年集会をリードしていました。引率の先生の紹介の後、各クラスがバスの座席の隊形に並び、自分たちの場所の確認を行っていました。バスの隊形をもとに、2列隊形になる練習も行いました。

続いて各クラスが写真隊形になって写真を撮る練習も行いました。そのあと、校外学習実行委員担当の先生から、めあてや約束ごと、服装などの確認がされました。「時間を守る」「けがをしないように」「話を聞く」「グループ行動」等ふだん学校で行っていることを、学校外でもできるかを確認する場でもあります。当日の降水確率は、今日現在0%で最高気温29度の校外学習日和です。じゃぶじゃぶ池に入る予定の人たちは、着替えをひとセット忘れないように!

めあては「ルールをまもって えがおで たのしむ なかま」です!

新体力テスト~2年50メートル走~

今日は、朝から爽やかな秋晴れとなりました。朝は涼しかったものの走り出すころには、少し気温が上がってきていました。それでも、暑さに負けず最後まで走りぬく2年生の姿に成長のあとがみられました。

やる気満々の2年生が、校庭に集合。1年生の時よりも速く走れるようになっているかな?しっかりと先生の話を聞いた後は、軽くウォーミングアップ。スキップやダッシュを少し混ぜながら筋肉を温めていきます。アップが終わるといよいよスタートラインに整列。

担任の先生の旗の合図でスタートです。順位よりも自分のベスト記録を狙って一生懸命にゴールを目指していました。記録を取り終わると、時間に少し余裕があったので学年でレクを行いました。赤帽子の子どもたちが、校庭に散った白帽子の子どもたちを全力で捕まえに行っていました。こうした遊びの中で、足が少しずつ速くなっていくのかもしれません。

積極的な外遊びで子どもたちの体力は向上していきます!

3年 理科~音のふしぎ~

3年生では、音のふしぎの学習をするにあたっての導入で色々な音について考えていました。5つの楽器の音色を聞いて、どんな音がしたのかをまとめていました。

音は、ものの振動が空気を振動させて、人間の耳の中の鼓膜を震わせて音として感じ取れます。振動の大きさと音の強弱の関係をこの後調べています。

不思議なことは、身近にたくさんありますね!好奇心の芽大切に育てていきます!

2年生図工「見つけたよ、わたしの色水」

2年生が校庭に出てなにか楽しそうなことをしているなって思ったら、ペットボトルやプリンカップ、卵パックにきれいな色水を調合して作っていました。出来上がった水の色に名前を付けたり、さらに混ぜたりしながら楽しい色づくりの時間になりました。何色と何色を混ぜるとどんな色に変身するかが分かったかもしれません。

絵の具を少しずつ透明なペットボトル入れながら、色がついていくのを楽しんでいました。何人かで話し合いながら、色々な色が出来上がっていきました。食べ物の名前を付けたり、不思議な名前を付けている子どもたちもいました。

白を混ぜると少し柔らかな色になりました。透明に近い色から、深みのある色まで色々な色の完成です。出来上がった色をグループごとに並べて鑑賞し、担任の先生に写真を撮ってもらっていました。子どもたちは、色々な遊びを通して色々なことに気付いたり、不思議に思ったりすることで知的好奇心も芽生えてきます。

今日の学習は、絵画を描くときにきっと役に立つはずです!

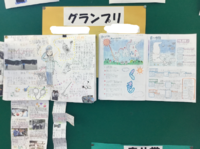

4年生 「自学グランプリ」開催!

4年生では,「自学グランプリ」を開催しています。

夏休みの宿題で,子どもたちが作成してきた自学ノート。

それぞれの興味関心に沿った一冊一冊から,子どもたちが学びを深めたことが感じられます。

どのノートも素晴らしかったですが,グランプリやその他の賞に選ばれた作品は,どれも本当に力作です。

友達のノートから学び,さらに素敵な自学ノート作成に取り組んでいってほしいと思います。

リズムを楽しむ!~2年 音楽~

2年生の教室では、先生のオルガンの曲に合わせて体全体でリズムを楽しんでいました。

はじめは2拍子の「はしの上で」という曲に合わせてリズム遊びをしていました。速いテンポやゆっくりしたテンポを混ぜながら、隣の人と楽しく学習していました。

次に3拍子の「たぬきのたいこ」という曲に合わせて、リズムを取りながら隣の人と手遊びをしました。途中で相手をチェンジしながらコミュニケーションを楽しんでいました。

低学年のうちに楽しく身体を使うことでリズム感が育っていきます!

読書活動~3年 図書室~

三小は読書好きの子どもたちが多いです。図書室での読書時間や読み聞かせ、月曜日の読書タイムを楽しみにしています。4時間目に図書室を覗くと、子どもたちが本を選んで静かに読書をしていました。

本は、心の栄養です!たくさんの本を読んで心を成長させましょう!

「今日の給食は、和食」~ひまわり学級 給食~

給食が始まって3日目を迎えました。今日は、和食の献立でした。今日のメニューは「麦ごはん、鯖のオレンジ煮、野菜のお浸し、ジャガイモの味噌汁、冷凍リンゴ、牛乳」でした。野菜が苦手な子どもが多いのですが、今日は頑張って食べて冷凍リンゴをお代わりする子どもたちでいっぱいでした。

今日は、時間通りに給食当番さんたちが揃って早めに配膳が始まりました、ジャガイモいっぱいの具だくさんの味噌汁と麦ごはん、野菜のお浸し、鯖のオレンジ煮がベストマッチでした。鯖も柔らかく、しっかりと味が染みていてご飯をお代わりしたくなるほどでした。

新型コロナの収束が見えない中、もうしばらく黙食は続きそうです。早く楽しい会食ができる日が来るといいなぁと思いながら、給食に携わる方々に感謝して日々美味しい給食を子どもたちとともに頂いています。

今日の発育測定はどうだったかな?いっぱい食べて丈夫な体をつくろう!

虫の絵を写し取って体のつくりをみよう~3年理科~

3年生の教室を覗いてみると、子どもたちは昆虫の絵の上にトレッシングペーパーを乗せて、細かな部分まで丁寧に写し絵を行っていました。

チョウやバッタ、カマキリなど子どもたちは先の尖った鉛筆でなぞっていました。黙々と集中して取り組む姿に、3年生になって半年の成長を感じました。

昆虫の体の特長は、「頭・胸・腹」に分かれていて、胸からあしが6本!

アサガオの観察~1年生活科~

1学期に種から育てたアサガオが夏には素敵な花をつけ、夏休みを迎えました。各家庭で大切に育てながらひと夏の花々を楽しんだことと思います。2学期になって、再び学校へ戻ってきたアサガオは、花がしおれた後に再び実をつけました。もうしばらくすると、緑色の実が茶色に変わって、新たな種ができ上ります。アサガオの命をつなぐサイクルに気付くことがこの学習の大切の部分でもあります。

少し蒸し暑くなった5時間目でしたが、1年生は校舎の日陰に入って自分のアサガオの鉢を観察していました。つるや葉、花の様子などを絵に描いて、分かったことをメモしていました。

また来年新しい種からきれいなアサガオの花が見られるといいね!

「ふわふわ空気のつみ木」~3年図工~

5時間目に3年1組と3組が体育館で図工の作品づくりをしていました。各クラスグループに分かれて、透明や半透明、色付きのビニール袋に空気を詰め込んで思い思いに積み木の要領でオブジェのようなものを作っていました。

はじめはビニール袋に空気をいっぱい入れて空気が逃げないように閉じ込めます。膨らんだ袋をいくつも持ち寄りセロファンテープでくっつけながら面白い形を作り上げていきます。

色々なものとビニール袋をコラボさせて素敵な作品が出来上がりました。大人には思いつかない面白い発想がとても新鮮でした。楽しみながらも協力している子どもたちの姿がとても印象的でした。

また、楽しい活動ができるとよいですね!

6年生 修学旅行事前指導

いよいよ修学旅行に向けて、事前指導を行いました。子ども達はとても楽しみにしているようです。

準備をしっかり行い、充実した修学旅行になるようにしましょう。

コロナ感染状況の影響がありますが、感染対策を行いながら、工夫して取り組んでいきます。個々の成長が見られる修学旅行になるといいですね。

新体力テストに向けて~2年体育 体慣らし~

2学期始めの体育は、気温が上がって少し蒸し暑い中となりました。久しぶりの運動の児童もいるので、今日は新体力テストに向けて体慣らし程度の内容で行われていました。

はじめに全身を使ったサーキットで体をほぐしていました。ジャングルジムの3段目の上をタッチした後、一本橋続いてタイヤをジグザグに通り抜けて鉄棒を経て、元の位置に戻りました。

水筒の水を飲んだ後に、新体力テストに向けて少し走る練習をしました。30メートル程度の距離を2本程度のダッシュ、スキップを混ぜた走の基本の動きも取り入れていました。

最後にグループ対抗のジャンケン陣取りを行いました。3、4人グループで30メートル程度の距離を対面でジャンケンをしながら陣取りをしていきます。勝負が掛かると子どもたちの動きも素早くなります。担任の先生も参加しての楽しい運動になりました。

少しずつ体を慣らしながら、新体力テストに向けて取り組んでいきます!

三小タイム・学級活動~1日の一コマ~

2学期が始まり2日目を迎えました。台風と秋雨前線の影響で昨日からの雨模様ですが、子どもたちは元気に登校し、学校のリズムを取り戻そうと頑張っていました。3年生と2年生の交流学級では、三小タイムや学級活動で当番や係決めを行っていました。

3年生の教室では、三小タイムの時間に漢字のプリントに取り組んでいました。簡単な漢字から最近習ったものなどを含めて3枚のプリントに取り組んでいました。

2年生の教室では、後ろに掲示してある係や当番活動の掲示物を確認しながら、2学期の担当者を決めていました。みんな積極的に手を挙げてやる気いっぱいの様子でした。

来週から本格的に学習や生活が始まります。

第2学期始業式~各教室の様子~

長い夏休みも終わり、学校にまたにぎやかな声が戻って来ました。

子供達は久しぶりに会った、先生、友達との再会に話が尽きないようでした。また、夏休みに制作した作品を見せ合ったり、2学期のめあてを考えたり、新しい教科書をもらったりなど、新学期に期待と希望をもって取り組んでいました。

第2学期始業式~各教室で~

新型コロナ流行が収まらない中の2学期開始、今回も各教室でズームでの始業式となりました。

交流学級に向かう階段には、2学期が始まる掲示が子どもたちを出迎えていました。教室には、子どもたちを迎えるメッセージなども書かれていました。

はじめに校長先生から、目標を持つことやチャレンジすることの大切さ、理想の学級を作るための具体的な手立てについてお話がありました。子どもたちは、真剣に話を聞いていました。

続いて9月の生活目標について担当の先生から話がありました。9月の生活目標は「時間を守って生活をしよう」です。朝の登校時刻や学習・清掃の開始時刻などしっかりと守れるように声を掛けていきたいと思います。

この後、養護教諭より心身の健康についてのお話がありました。何か心配なことがあったら、早め早めに身近な大人の人に相談できるよう話していきたいと思います。

最後に、転入生5人の紹介がありました。いよいよ2学期の始まりです。

各ご家庭でも時間を意識した規則正しい生活が送れるようお声掛けください。

2学期も宜しくお願いします。

第1学期終業式~各教室で~

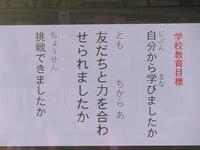

新型コロナの収束の先がなかなか見えない中、1学期の最終日を迎えました。ズームでの終業式は、「校歌」「校長先生の話」「夏休みの生活について」「公園の使い方」「表彰」と続きました。子どもたちは、真剣に話を聞いていました。

それぞれの教室から校歌の元気な歌声が聞こえてきました。校長先生からは、学校教育目標について分かりやすくお話していただきました。最後に夏休み中の健康についてお話がありました。ことも達は、じっとモニターを見ながら真剣に聞いていました。

生徒指導の先生からは、自転車の乗り方と自転車保険に加入することの大切さについて話がありました。次に児童会の人たちから、公園の使い方について話がありました。遊具や場所の譲り合いやごみのポイ捨てについて話がありました。最後に1学期頑張った人たちの表彰がありました。

42日間の夏休みを有意義に、安全に過ごしてほしいと思います!

2年学活 ~おたのしみ会~

2年1組の教室では、おたのしみ会が開かれていました。子どもたちが考えたプログラムで楽しい会が進行していました。

プログラムは、4つ「たからさがし」「〇✕クイズ」「ばくだんげーむ」「しんげんちはだれだ」でした。子どもたちが司会進行をしながら、ほのぼのとした雰囲気で進んでいました。はじめに、宝探し。子どもたちは、廊下でОKが出るのを待っていました。OKが出ると教室のあちらこちらに隠されているたからものを探しました。たからものは、手作りの折り紙でした。

続いて、〇✕ゲームです。子どもたちの知っていそうで知らないことを出題しながら、〇か✕かを選択します。中央左が〇、右が✕です。当たるたびに盛り上がっていました。続いてばくだんげーむ。ボールを回しながら楽しそうに行っていました。1学期間、勉強や生活、行事に一生懸命に頑張ってきたご褒美です。子どもたちを中心に和気あいあいとした会でした。

いよいよ明日は、終業式! 明後日から42日間の夏休みが始まります!

2年図工 ~線から想像力をはたらかせて描こう~

2年生のクラスでは、画用紙が配られて3秒間で好きな線を引きました。1度画用紙が回収されると再度ランダムに配られました。友だちが描いた線から想像力をはたらかせて自由に絵を描いていきます。一人ひとりが自由な発想で面白い絵が出来上がっていきました。

はじめにマジックを持って、3秒間で好きな線を引きます。次に画用紙を回収して、自分のものとは違う画用紙が配られました。みんな顔を伏せながら、どんな線の絵が来るのかドキドキです。「目に見える。」「鳥にしよう。」など色々なつぶやきとともに、想像した絵がどんどん仕上がっていきました。

色々な線が、可愛いペンギンや蝶などの素敵な絵に仕上がりました。黒板に貼って鑑賞を終えると、元の持ち主に変身した絵画のプレゼントです。元の線が変身しているので、自分のものか分からない人もいました。描いた人から手渡されると、驚いている人もいました。

子どもたちの想像力は、大人では考えられないくらいとても柔らかです!