2022年7月の記事一覧

本校の動食物

本校では、クジャク(二羽)鯉(二匹)、金魚、メダカやヒマワリ、マリーゴールド、ブルーサルビア、ヒョウタン、ヘチマ等を敷地内で育てています。

児童は夏休みですが、生き物たちは夏休みがありません。長期休業中のエサやりや除草作業は、職員が当番で行っています。

今日は、もちの木広場の芝生の手入れに除草、クジャク小屋の清掃(高圧噴霧器を利用して)行いました。きれいになったクジャク小屋では、クジャクが気持ち良さそうに過ごしていました。

また、学校支援ボランティアの方がヒョウタンの手入れをしてくださいました。猛暑の中、お出でいただきありがとうございます。これからもよろしくお願いします。

現職教育(学力向上・人権教育)

現職教育で、「学力向上に向けての取り組み」と「人権教育研修」を行いました。

人権教育研修においては、人権教育の本校における具体策等について研修しました。学力向上に向けての取り組みでは、過日実施した、学力向上コーディネーター派遣事業の一環として、学力向上に向けた職員研修の話し合いを基に、具体策及び検証方法等について協議を行いました。

人権教育において大切なことは、教育活動全体を通じて効果的に且つ計画的に実施していくことが大切です。まずは、教職員が人権意識の向上に努め、日々の教育活動を実践していくことだと思います。

第1回学校保健委員会

本日、町教育委員会学校教育課の指導主事の先生にお越しいただき、第1回の学校保健委員会を開催しました。本校から(校長、保健主事、体育主任)の3名が参加し、計4名で行いました。

今回の学校保健委員会では、健康診断及び新体力テストの結果を分析することにより、本校の課題を見つけ、その課題解決の方策を検討していくことをねらいとして行いました。指導主事の先生からは、分析結果から課題として出てきた項目ついての今後の取り組み方等についての助言をいただき、今後の方向性が定まりました。

今日の協議内容を教職員全体で共有し、児童の健康、体力向上に努めていきたいと思います。

職員研修(学力向上コーディネーター派遣事業)

学力向上コーディネーター派遣事業の一環として、学力向上に向けた職員研修を行いました。

とちぎっ子学習状況調査結果(S‐P表)の分析、分析結果から見える本校の成果と課題。質問紙の分析を行いました。

学力向上コーディネーターにお越しいただき、S‐P表を用いた研修は、昨年度に引き続き2回目になります。各グループで各項目に分かれて分析等を行いましたが、大変有意義な研修会になりました。

なおこの研修会には、町教育委員会学校教育課指導主事の先生、学力向上推進リーダーの先生にも参加していただき、専門的な立場から、学力向上に向けた取組についての助言をいただきました。

この研修で話し合ったことを、夏休み明けの授業から生かしていきたいと思います。

学校だより7月号 夏休み8・9月号を掲載しました。

学校だより7月号 夏休み8・9月号を掲載しました。メニュー学校だよりからお入りください。

栃小教研塩谷南那須支部一斉研修(B部会)が行われました。

小教研塩谷南那須支部一斉研修(B部会)が各部会毎(道徳、特別活動、学級経営、特別支援教育、学校図書館、情報・メディア、保健安全教育、人権教育、外国語の9部会)に各会場にて行われました。

※学校図書館は21日(木)に実施

本校は保健安全教育の会場となり、地区内31名の先生方が参加して研修会を行いました。保健安全教育部会では、「主体的に、健康で安全な生活を送ることができる保健・安全指導の充実」をテーマに、講師の先生をお招きして行いました。「学校保健計画」「学校安全計画」「危機管理マニュアル」の作成の際の留意事項やポイント、各担当者の役割等を中心にご講話をいただきました。その中で、児童に視点を当て、児童が主体的に安全な行動がとれるようにすることが大切であるという話がありました。本校においても、児童が自分で考え、安全な行動できる児童の育成を図っていきたいと思います。

個人懇談が始まりました

夏休みがスタートしました。児童たちは休みですが、今日から個人懇談がスタートしました。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大(第7波)が続く中での個人懇談になりますが、感染症対策を行い予定通り実施していきます。

この懇談が有意義なものとなるようご協力をお願いします。

明日から夏休み

今年は、梅雨が短く例年にない早さで梅雨が明けました。その後の猛暑は言うまでもありませんが、児童は、新型コロナウイルス感染症や熱中症等に注意しながら元気に学校生活を送りました。

明日からは待ちに待った夏休みです。児童は、学年が上がった自覚をもち楽しく生活をしています。楽しく、そして安心して自分らしさを発揮できるのも、ひとえに保護者の皆様の励ましやご協力があるからこそと感謝申し上げます。

夏休みは、規則正しい生活を心がけるとともに、お子様とのコミュニケーションを大切にして過ごしていただけましたら幸いです。

サツマ、ポップコーンが元気に育っています。

6月に定植したサツマ、ポップコーンが元気に育っています。

サツマは、つるが伸びてきました。ポップコーンは約3mぐらいの高さになり、間もなく花が咲くようです。

ヒョウタンやヘチマもつるが伸びてきました。ヘチマは、早くも実がなり始めました。

夏休み前PTA

本日の夏休み前PTAには、ご多用の中ご参加いただきありがとうございました。今回は、教養部主催の親子で聴く「情報モラル講演会」を開催し、その後学年懇談会を行いました。

情報モラル講演会は、発達段階を考慮して下学年・下学年の部で行いましたがいかがだったでしょうか。昨年度より、児童一人一人にタブレットが配付され、今年度より各教科において本格的に活用しています。また、児童のスマートフォンの所持率の向上、余暇の時間のSNS利用時間の増加に伴い、様々な問題点が出てきております。今回の講演をきっかけに、家庭におかれましても、トラブルに遭わない利用の仕方について話し合ってほしいと思います。

登校の様子

昨日、交通安全教室を行いました。今日の朝、登校班と一緒に歩きましたが、児童は昨日学習したことを意識しながら登校をしていました。

グリーンカードのシールが10枚たまると、校長室で特製シールを貼ります。7月に入り、シールが10枚たまり校長室を訪れる児童が増えてきました。

交通安全教室

本日の2校時に、太田駐在所署員の方にお越しいただき交通安全教室を行いました。

今回は、安全な歩行、横断歩道の横断の仕方についての説明を聞き、校庭に作った横断歩道での横断で確認した後、下・上学年のブロックに分かれ、実際の歩道を歩きながら確認しました。

実際の歩道を歩いての交通安全教室は今回が初めてでしたが、実際に歩くことで、様々な気付きがありました。今日の教室を、明日からの登下校で実践させていきたいと思います。

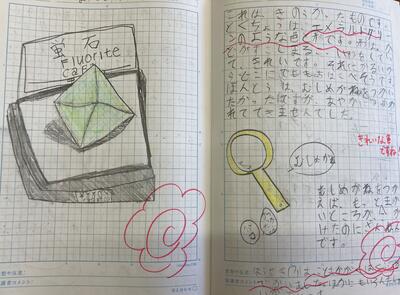

第6学年校外学習(社会科 大田原市なす風土記の丘湯津上資料館他)

6年生が社会科校外学習で、大田原市なす風土記の丘湯津上資料館・那珂川町なす風土記の丘資料館に行っていました。

縄文、弥生及び古墳時代の生活の様子について調べ、その時代の人々の生きるための知恵や工夫に気付くこと。なす風土記の丘資料館見学を通し、これまでの歴史学習の復習に役立たせるとともに、文化遺産を大切にしようとする態度を育成することをねらいとして行いました。なす風土記の丘湯津上資料館では、管内見学と古墳見学を、那珂川町なす風土記の丘資料館では館内見学と勾玉作りを体験しました。

また、古代の船に乗った感想はどうでしょうか。この船でいろいろな場所を航海していたのでしょう。どこまで航海していたのでしょうか。興味は尽きません。

弥生、縄文及び古墳時代については、まだまだ分からないことが多々あります。古代のロマンに触れ、歴史に興味を持つ児童が増えることを願っています。

1・2学年校外学習(生活科 鬼怒グリーンパーク)

本日1・2年生が、生活科の校外学習で鬼怒グリーンパークに行ってきました。

1年生は、公園でのマナーやルールを守って道具を大切に利用したり、公園に来ている人のことを考えながら、安全に気をつけて友達と一緒に遊ぶことができる。公園の自然に親しみ、夏の自然の様子に気付くことができる。

2年生は、生き物に関心をもつとともに、安全に留意して採集したり、観察したりすることができる。身近なところにいろいろな生き物がいることに気付くことができる。をねらいとして行いました。

1年生は、芝滑り、水上アスレティック、水遊びを。2年生は、手作りの竿にスルメを餌にした釣り竿で、ザリガニ釣りを行いました。

1年生の活動の様子です。

2年生の活動の様子です。

楽しい時間はあっという間に過ぎてしまします。

登校班班長会議

業間の時間を利用して、登校班の班長会議を行いました。この会議は、昨年度から実施しているもので、月に1回行います。登下校時における登校班での問題等を話し合います。このような会議を通じて、登下校時の交通安全に対する意識を高め、常に、安全を意識して登下校ができる児童を育てていきたいと思います。

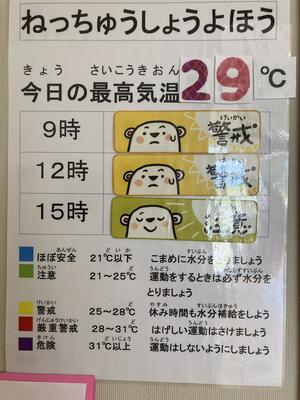

保健室前の掲示物(夏を元気に)

保健室前の掲示物が新しくなりました。「夏を元気に過ごそう!」です。熱中症、新型コロナウイルス感染症に注意しながら、元気にこの夏を乗り切ってほしいと思います。

研究授業・授業研究会(6年生算数の授業)

本日の2校時に6年生の算数で研究授業を行いました。今回の研究授業の大きなねらいは、授業におけるICTの効果的な活用方法を検討していくことです。

「割合の表し方を調べよう」の単元で「少数や分数で表せられた比を簡単にする仕方を考える」授業でしたが、

Jamboardアプリを活用て行いました。Jamboardアプリとは、一言で言うと、ホワイトボードとほとんど同じような使い方ができる手書きが可能な電子ホワイトボード と言えます。

今回は、分数で表せられた比を簡単にする考えをJamboardに書き、それを基にクラス全員で考えを集約していきました。授業の終盤には、事前に教員が作成していた問題と、振り返りシートを児童にクラスルームを通じて配布回収を行い、教師がそのシートを確認して児童に返却していました。児童にタブレットが配付され、2年目になります。放課後に授業研究会を行いましたが、今日の授業を振り返るとともに、ICTの効果的な活用についても話し合いをもちました。今後もICTの効果的な活用方法についての研究を深めていき、学校課題にも迫っていきたいと思います。

放課後行いました授業研究会の様子です。

まめ

1年生の体育で、「固定施設・鉄棒を使った運動遊び」を行いましたが、その授業が終わっても、休み時間等で固定遊具で遊ぶ1年生がたくさんいます。

雲梯や登り棒をたくさんすると手に豆(豆のでき方には個人差あります。)ができます。豆がつぶれるととても痛いのですが、それでも雲梯や登り棒をする1年生がいます。毎日遊んでいるので、雲梯や登り棒がとても上手になりました。痛くても我慢しして行うことも時には大切です。雲梯や登り棒を頑張っている1年生が頼もしく感じます。

みんなでリレー(もちのきタイム 体力アップ活動)

今日のもちのきタイムは、体力アップ活動(みんなでリレー)でした。このリレーは、令和4(2022)年度チャレンジランキング(栃木県教育委員会事務局スポーツ振興課)の実施種目の一つで、手軽に行うことができます。詳細は、https://www.tochigi-rising-kids.jp/wp-content/uploads/2022/04/challengeranking_youkou2022_first.pdfをご覧ください。

本校では、昨年度からチャレンジランキングに参加しています。児童一人一人に運動の楽しさを体験させ、体力の向上を図っていきたいと思います。

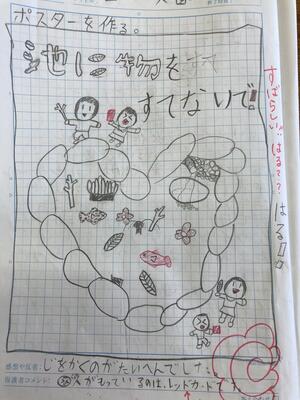

社会を明るくする運動強調月間

社会を明るくする運動とは、〖~犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ~〗すべての国民が、犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築くための全国的な運動で、7月が強調月間になっています。

本来であれば、街頭等で啓発活動を行うのですが、コロナ禍の下で実施することが難しくなってきており、今回は、町の保護司、人権擁護員の方々が本校にお越しになり、ポスターと児童に配布するウエットティッシュを頂きました。

犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築くためには、私たち一人一人が正しい認識をもち、正しい行動をとることが大切です。誰もが安心して暮らせる心豊かな国になってほしと思います。

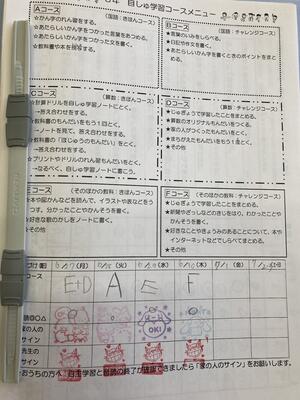

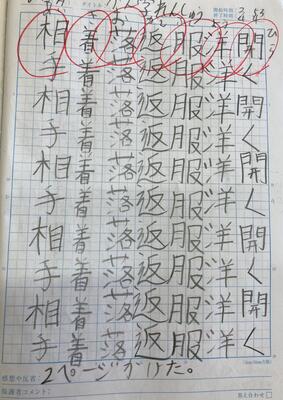

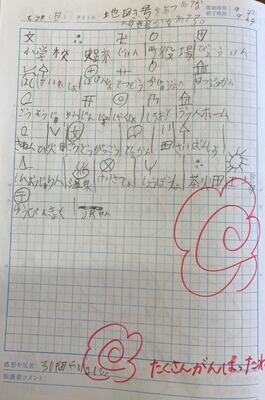

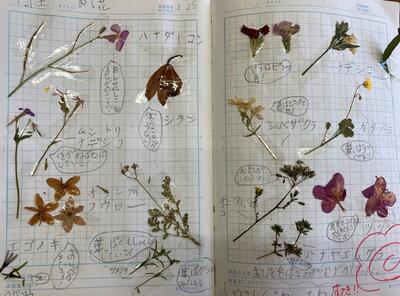

自主学習(3年生のノートから)

本校では、家庭学習で自主学習を行っています。自ら課題を見つけて学習を進めることをねらいとしています。発達段階に応じて自主学習の課題等は変わってきますが、今回は、3年生の自主学習のノートを一部を掲載します。どの児童も自分で課題を見つけ学習を行っています。自主学習ノートは早くも2冊目に突入し、3冊目に入った児童もいます。これからも自分で課題を見つけ、意欲的に取り組んでいってほしいと思います。

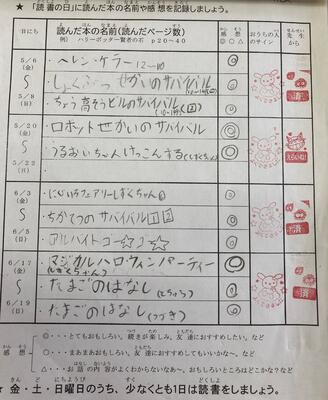

本日は、読書の日です。参考までに、3年生児童の「読書の日」記録カードを掲載します。