2021年12月の記事一覧

明日から冬休み

明日から冬休みが始まります。今年度は、1月8・9日(土・日)10日(成人の日)のため、例年より長い17日間の冬休みになります。

今日はクリスマスイブ、明日がクリスマス。そして、大晦日、元旦と続き、1年の中でも最も忙しくも楽しい期間を迎えます。来年は、寅年です。虎は毛皮の模様から前身が夜空に輝く星と考えられていた存在で、「決断力と才知」の象徴としての意味があり、縁起物としても親しまれています。

2022年が、健やかで、穏やかな1年になることを願っております。今年1年間大変お世話になりました。

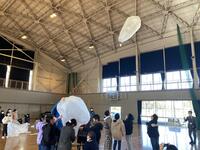

熱気球教室(4・5・6年生)

高根沢バルーンクラブの協力を頂き、4・5・6年生を対象に「熱気球教室」を実施しました。

熱気球について説明(なぜ、空気を温めると上昇するか等)をしていただいた後、グループに分かれ、ミニ気球を作りました。出来上がった気球をバーナーで暖めると、あっという間にあっという間に体育館の天井に上がっていきました。

最後に、本物の気球の一部を膨らませていただきました。その内部に入った児童は、その大きさに驚いていました。貴重な体験をさせていただきました。

クジャク小屋の大掃除

クジャク小屋の大掃除を行いました。高圧洗浄機で、クジャク小屋の床を中心に行いましたが、大掃除をする前と、した後では見違えるほどきれいになりました。

これで、クジャクも気持ちよく新年を迎えられると思います。

清掃強調週間

20日(月)~23日(木)のもちの木タイムの時間を、清掃強調週間として、普段の清掃ではなかなかできない箇所を重点的に清掃活動を行っています。校舎内外の埃や汚れを落とし、新年を迎えたいと思います。

校外学習「安全なくらしを守る (1)火事を防ぐ」(4年生)

(1)火事や事件起きた際の対応や協力の仕組み(2)火事や事件・事故を防ぐための活動(3)救急活動の理解を深めるため、私たちの暮らしに関係の深い消防署の見学を実施しました。

消防署員の方々から、火事が起きた時の行動や、火事を起こさないための活動等の話を聞かせていただきました。また、様々な場面を想定しそれらに対応した機材等が搭載されている消防車及び救急車内部の見学、ストレッチャー、放水体験等、教室の授業ではできない貴重な体験をすることができました。

消防署の隊員の方には、お忙しいな中、時間を割いて児童に分かりやすく説明をしていただきありがとうございました。改めて感謝申し上げます。

二酸化炭素測定器の導入

国の新型コロナウイルス感染症拡大防止のための予算に基づいて、各教室に、二酸化炭素測定器が導入されました。二酸化炭素濃度は、室内の空気の汚れを測定する一般的な指標とされています。室内の濃度に応じ、教室の換気を行っていきます。

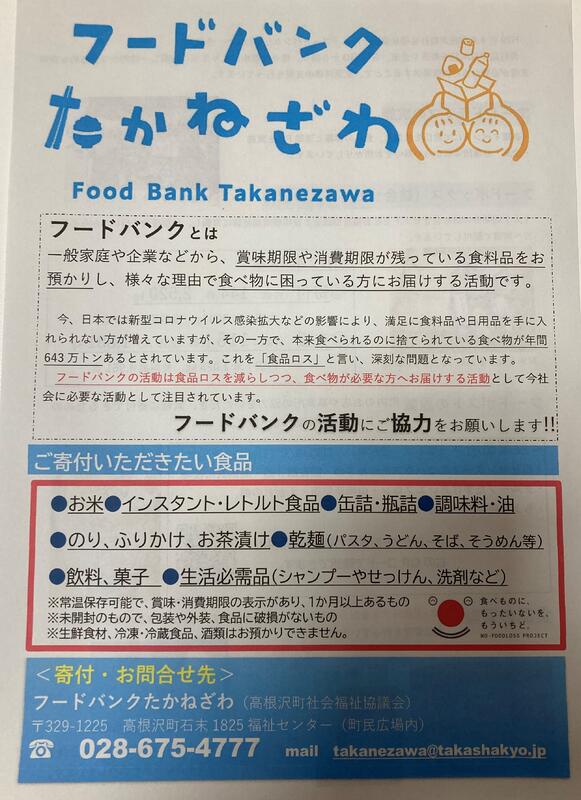

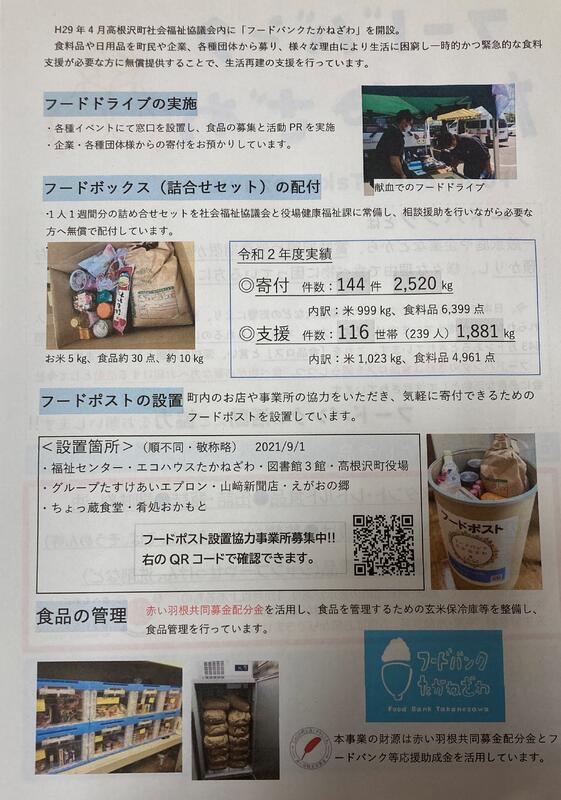

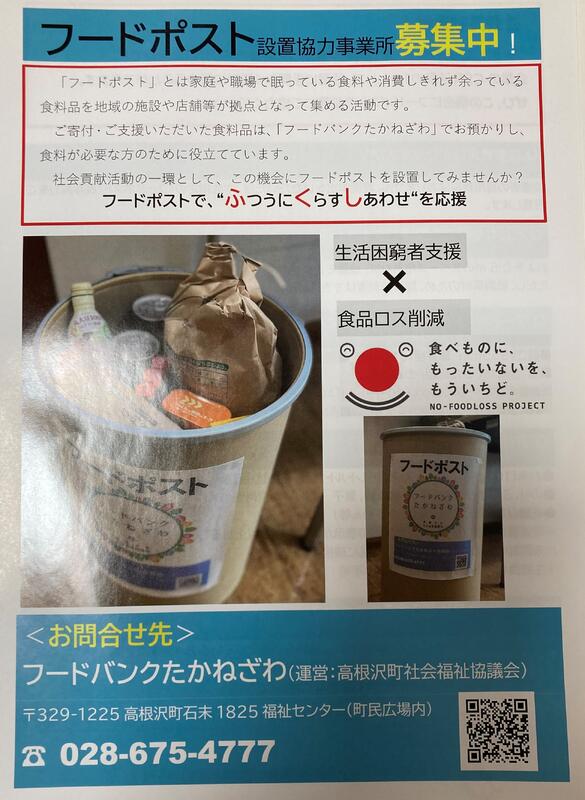

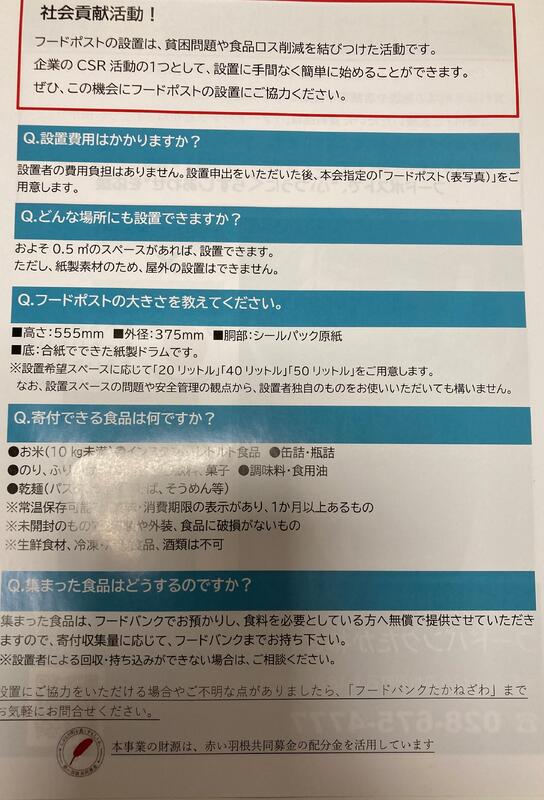

フードバンクたかねざわについて

保護者の方々には、16日(木)に、お子様を通じて、フードバンク育米(はぐくみまい)の取組についてのパンフレットを配付しました。このフードバンク育米の事業については、地域の方々の協力が不可欠です。フードバンクたかねざわについてのパンフレットを掲載いたします。この事業の趣旨をご理解いただき、ご協力くださるくださる方がおりましたらよろしくお願いいたします。

中学生との合同レクリェーション

先週の金曜日のもちのきタイムに、中学生との合同レクリェーションを実施しました。体育館で、伝言ジェスチャーゲームを行いましたが、この企画は中学校の生徒会が計画・実施してくれたものです。小学生は、大喜びで、中学生とのレクリェーションを楽しみました。

中学生の皆さん、ありがとうございました。このような企画を中学校と相談しながら、定期的に実施していきたいと思います。

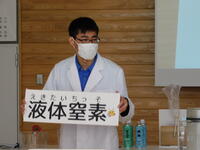

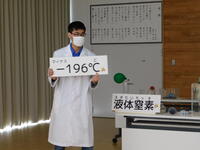

移動科学教室(5・6年生)

本日、5・6年生を対象に、栃木県子ども総合科学館の移動科学教室を行いました。「超低温の世界(液体窒素)」で、液体窒素の性質と、低温下で起こる様々な現象について学びました。なお、この移動教室には、昨年度まで本校で勤務された、前永井弘美校長先生が科学館の職員として来校され、児童との楽しい時間を過ごされました。

4年生校外学習(益子)

益子焼の伝統を守り育てている人々の努力や工夫などについての理解を深める。本県を代表する伝統工業である益子焼に関心をもち、益子焼がなぜ有名になったのかを考えることができる。この2つを学習のねらいとして、校外学習を実施しました。

長谷川陶苑での見学・陶芸体験、益子陶芸美術館での見学を行いました。先人達の努力によって全国的に有名になった益子焼。その伝統を引き継ぎ、更なる発展を目指し益子焼に取り組む人たちの思いが理解できたのではないでしょうか。

校外学習「もっとなかよしまちたんけん」(2年生生活科)

2年生が、生活科の学習「もっとなかよしまちたんけん」で、校外学習を行いました。

地域に探検に出かけ、自分のこれまでの経験と関連付けながら、地域の場所や人の役割を探し、地域にある場所には働いている人や生活している人がいることに気付くことができるようにすることをねらいとして実施するものです。

JAしおのや、フタバ飼料、にじいろ保育園、小堀畳店を見学しましたが、児童は、見学を通じて様々なことについて気付くことができました。この校外学習で気付いたことを、これからの学習で深めていきたいと思います。

お忙しい中、2年生の校外学習にご協力をいただいた、JAしおのや、フタバ飼料、にじいろ保育園、小堀畳店の皆様ありがとうございました。改めて感謝申し上げます。

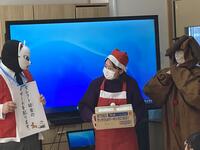

今日の給食は、一足早い「クリスマスメニュー」でした。サンタ等に扮した本校職員から、クリスマスセレクトデザートが手渡されました。サンタさんからのプレゼントに児童は大喜びでした。

お囃子体験学習(4年生 音楽の時間から)

4年生の音楽の授業で、お囃子体験学習を行いました。

この学習は、南区お囃子保存会の方々の協力を得て実施するものです。南区お囃子保存会は、昭和61年に発足し、新小松宝山流の五段囃子を主に演奏し、演奏には5人囃子を基本としているそうです。現在の活動状況は、後継者の育成に主体を置き、栃木県ボランティアセンター活動に協力し、各種行事に積極的に参加するとともに、地域の行事に出演し、お囃子を披露しています。

児童は、新小松宝山流五段囃子、四調目囃子の演奏及び太鼓の歴史の説明を聞いた後、四調目囃子の一部分を練習し発表を行いました。

太鼓や笛、鉦の音色を楽しみながら、日本の伝統音楽の一つであるお囃子を体験することができ、児童にとって有意義な時間を過ごせたことと思います。

お忙しい中、ご指導をくださった南区お囃子保存会の皆様に感謝申し上げます。

プログラミング(4年生の授業から)

本日の3校時に、富士電機ソリューションズ株式会社の方を講師としてお招きし、4年生がプログラミングについての学習を行いました。

画像挿入の仕方を学び、カレンダー作成を行い、その後、マインクラフトを使って、プログラミングの基礎を学習しました。

児童は、楽しみなが興味をもって、プログラミングの基礎を学ぶことができたと思います。

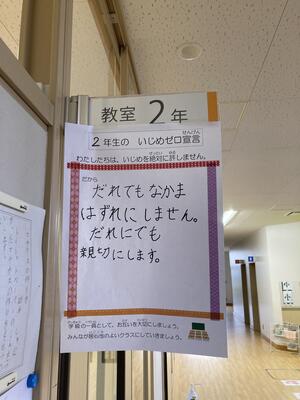

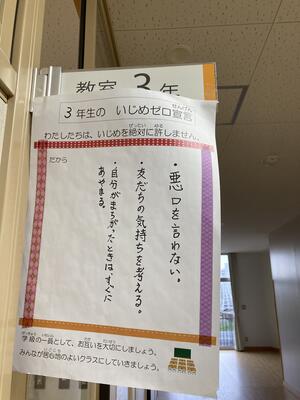

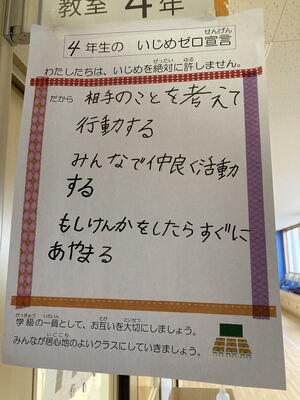

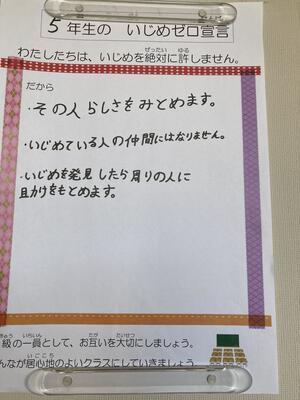

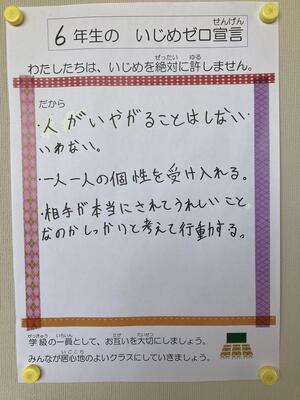

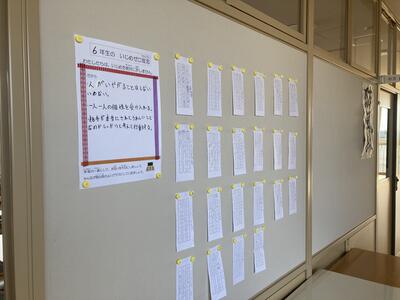

人権標語・いじめゼロ宣言

6日(月)~10日(金)の5日間を校内人権週間と位置づけ、人権に関する様々な取組を行っています。その中で、親子で考える人権標語の作成があります。各家庭で話し合い作成した標語を、各学年の教室廊下にて掲示しました。その中から、6年生の標語2作品を紹介させていただきます。

「消しゴムで 消せない言葉 書かないで」

「どうしたの その一言が 第1歩」

このような活動を通じて、人権意識の高揚を図っていきたいとおもいます。

また、児童会が中心となり、各学年で「いじめ0宣言」を作成しましたのでご覧ください。

ホタルの幼虫

6日(火)にビオトープの水槽にホタルの幼虫(50匹)を放虫しました。ホタルの幼虫は購入したものですが、幼虫から成虫へ、そして夏の夜空をホタルが優雅に舞うように、大切に育てていきたいと思います。

1年生と一緒にホタルの幼虫を水槽に入れましたが、初めて見るホタルの幼虫に児童はびっくりしていました。幼虫は、昼は小石に隠れており、活動をするのは夜にためなかなか観察することは難しいですが、定期的に観察を続けていきたいと思います。

キャリア・インタレスト・テスト

若者支援機構の川田奈美様を講師として、6年生がキヤリア・インタレスト・テストを行いました。

このテストは、町内の小学校6年生及び中学校2年生を対象に行うものです。

多様な職業種や自分の適性を知りながら、将来について考え、夢実現のために努力しようとする態度を育てることを目的として行いした。児童は、川田先生の話をよく聞き、自分の将来について、楽しく、そして真剣に授業に取り組んでいました。

校外学習(5学年 テイ・エス テック見学)

自動車の関連会社がどのような開発を行っているかを調べ、安全で人にやさしい自動車の研究・開発が行われていることを理解する【社会科】ことをねらいとして、5年生が校外学習を行いました。

テイ・エス テック社は、主に、自動車のシートの研究・開発を行っていますが、快適で安全なシートに関する製品の研究・開発についての話を聞くことができました。自動車産業は、日本の基幹産業であり、日本の経済をリードしていく中心です。顧客のニーズに対応し、快適な自動車を世の中に送り出す。優れた製品は、働く人の熱意で成り立っていつということが理解できたのではないでしょうか。

校外学習(6学年 日光東照宮、日光山輪王寺)

江戸時代の代表的建築遺産である日光東照宮や日光山輪王寺を見学し、当時の文科や建築技術などにふれ、歴史学習への関心を高める【社会科・総合的な学習の時間】ことを目的として、校外学習を実施しました。

日光東照宮は、1617年に建てられた、徳川初代将軍「徳川家康」が祀られている神社であり、二荒山神社・輪王寺とともに「日光の社寺」として世界遺産に登録されています。

五重塔、三猿、眠り猫、陽明門等、見どころがたくさんあり、児童は、興味深く見学をしていました。

また、輪王寺では、関東最大の木造建築の「三仏堂」や「大猷院」の荘厳さに圧倒されたようでした。

この貴重な校外学習を、これからの学習に生かしていくことを期待しています。

ヒョウタンの絵付け(4学年 総合的な学習の時間)

理科の授業で育てたヒョウタンを利用して、ヒョウタンの絵付けを行いました。学校支援ボランティアの篠篠﨑俊夫さんの指導のもとに行いましたが、児童は楽しく活動していました。

お忙しい中、ご指導をいただきました篠﨑俊夫様に改めて感謝申し上げます。

なお、児童のひょうたんに絵付けを行った作品は、1月29日(土)・30日(日)に元気あっぷ村での町ヒョウタン愛好会作品展において展示をする予定です。

アートギャラリー

地区芸術祭、町文化祭に出品した作品を昇降口階段付近に展示しました。

ミニアートギャラリーです。本校に来校の際は是非ご覧ください。

第2回運動遊びプログラム事業

本日は第2回運動遊びプログラムを実施しました。【第1回目は、10月13日(水)に実施】

今回は、校庭で実施しましたが、児童は、楽しく活動をしていました。運動量も豊富で、知らず知らずのうちに児童は汗をかきながら運動をしていました。

楽しみながら、体力の向上を図ることが大切です。運動が好きな児童を増やしていきたいと思います。

もちのきタイムで(冬の体力づくり「なわとび運動」)

冬の寒さに負けず、元気に運動することによって、児童の心身の健全育成・体力の向上を図ることをねらいとして、もちのきタイムを活用し、「冬のなわとびキャンペーン」を実施しました。

①みんなで前とび30秒

②学年対抗前とびチャレンジ

③ふゆなわチャレンジ~自分の技をみがこう!

④みんなで二重とび1分間を行いました。

休み時間を利用して、なわとびを行っている児童を数多く見るようになりました。なわとび運動は、冬の体力づくりに最適です。色々な技に挑戦し、体力向上に励んでいってほしいと思います。

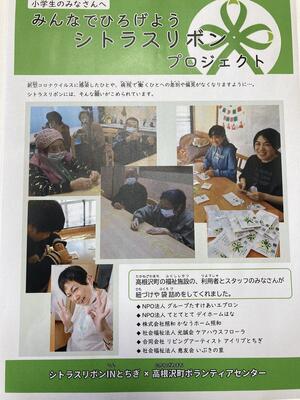

シトラスリボン運動

高根沢町社会福祉協議会より、全児童、教職員にシトラスリボンの寄贈がありました。

早速、1年生にシトラスリボンを渡しました。このシトラスリボンとは、それぞれの暮らしの場所で「ただいま」「おかえり」と受け入れられる雰囲気をつくり、おもいやりのある暮らしやすい社会を目指す取組です。それぞれの輪は、「地域」「家庭」「職場(または学校)」を表現しています。

偏見や差別がなく、誰もが笑顔で暮らせる社会の実現を目指し、学校でも取り組んでいきます。

1年生には、本日シトラスリボンを渡しましたが、2~6年生については、後日、担任よりシトラスリボンを渡します。

研究授業、授業研究会

5年生が算数「変わり方を調べよう(2)」の単元で研究授業を行いました。また、この研究授業は、北高根沢中学校学区の小・中学校の小中一貫教育の活動の一環としても行い、中学校の先生方や小学校の先生方も参観されました。

今回は、栃木県教育委員会義務教育課の学力向上コーディネーターの先生をお招きして行うもので、本日は、栃木県教育委員会義務教育課学力向上推進担当および高根沢町教育委員会の先生にもおいでいただきました。

今年度は、「思考し判断したことを、適切に表現する力を育む授業の創造」とし、サブテーマとして~算数科「図形」「測定・変化と関係」領域における指導を通して~として、授業実践を行っています。

児童は、楽しく、そして意欲的に授業に取り組んでいました。スクールGIGA構想が打ち出され、本校においてもICTを取り入れた授業を取り入れていますが、今回は、児童から出されて意見を書画カメラやスライド等を利用して、意見の集約を行っていました。

児童下校後に、授業研究会を行いました。

児童の学力向上には、教師の指導力向上は不可欠です。授業研究会で出された意見や改善策を全教職員で共有し、授業改善等を行っていきたいと思います。