2022年12月の記事一覧

【2年生の授業風景】

12月9日㈮は、2年生の授業を取材しました。

【英語】技能テスト!

こちらのクラスでは、教科書の英文を音読する技能テストがありました。ALTの先生がスタンバイしている図書室で、2種類の英文からランダムに選ばれたものを音読します。普段の授業でもペアになって音読の練習をしているので、その練習の成果が発揮されたことでしょう。教室では、「受動態のまとめ」プリントを進めていました。

【社会】東京大都市圏を調べる!

こちらのクラスでは、地理の授業が行われていました。グループを作って、昼間人口(ちゅうかんじんこう)と夜間人口(やかんじんこう)のデータをもとに大都市の抱える課題などについて学習をしていました。

日本の総人口は平成20年の1億2808万人をピークに平成23年以降、減少が続いています。これまでの日本は、人口が増えることを前提に社会の仕組みが作られてきましたが、今後は人口が減っても成り立つ仕組みに変えていく必要があります。現在の社会課題に向き合うには、必要な情報を探し、データを読み取る力が求められます。生徒の皆さんは授業の調べ学習を通して、まさにその練習をしていました。

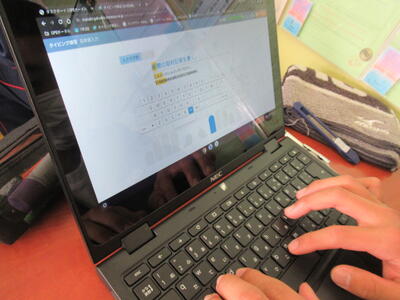

【自習タイム】

こちらのクラスは、自習の時間でした。期末テストの解き直しや、ワークの課題を進めている生徒さんが多かったです。『テストでいい点数を取る!』は目標としては有効ですが、目的ではありません。本来のテストの目的は、今の自分の実力で解けない問題を知ることです。そして、必要な分の復習をすることが大切です。

また、ある生徒さんはPCでタイピングの練習をしていました。デジタルネイティブと言われる若い世代でも、スマホと違うPCのキーボード入力は苦手…という人は少なくないそうです。学生のうちにタイプが素早くできるようにしておくことはとても重要だと思います。生徒の皆さんは貴重な自習時間をそれぞれに有効活用していました。

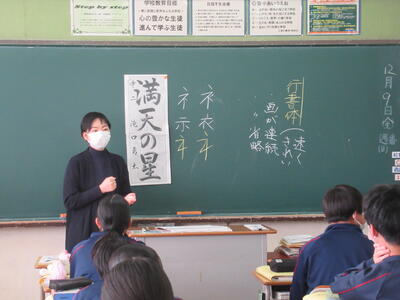

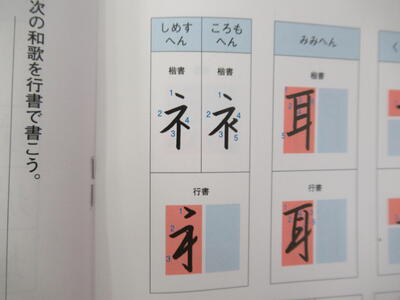

【国語】書き初めを始める前に!

こちらのクラスでは、いよいよ始まる書き初めを前に、道具の準備と、書体の歴史について学習をしていました。楷書体で書く「礻しめすへん」と「衤ころもへん」は、行書体では“同じ表記”になります。これは記者の私は初耳でした。今回の書き初めは、その行書体にチャレンジするそうです。書体の歴史や文字の成り立ち、書き順を知るとより文字を書くことができると思います。次回の国語が楽しみですね!

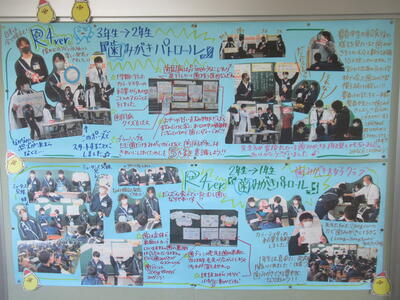

【保健委員会の活動】

保健室前の廊下に、「歯磨きパトロール」と題した掲示物があります。白衣を着て、巨大な歯と歯茎の模型を持った保健委員会の生徒さんが啓発活動をしている様子がまとめられています。廊下を通られた際にはぜひご覧になってください。

【678組の授業風景】〜美しいハンドベルの音色〜

今日12月8日㈭は、678組の音楽の授業を取材しました。

今日は、ハンドベルを使って名曲「ふるさと」を演奏する授業が行われました。

まず、楽譜にドレミファソラシドを書き込みます。音符を読むのが得意な生徒さんが周りの友達に教えていました。

それが完了すると、自分の担当する音程のベルを受け取って練習スタートです。うさぎおーいしかのやまー♫ を歌声ではなくベルで演奏します。2回ほど練習をしただけなのに、ピアノの伴奏に合わせて演奏することができました!先生がびっくりするほどの上達でした。

最後に10分ほど時間に余裕ができたので、わすれがたきふるさとー♫ の部分をト音記号とヘ音記号の音符を合わせて演奏することにチャレンジしました。生徒の皆さんは、大人数で一つの曲をつくりあげる楽しさを存分に味わえたのではないでしょうか。次回の音楽の授業を楽しみにしていました!

【まめちしき】

日本の音楽の授業で習う「ドレミファソラシド」はイタリア式の表記です。しかし、「C D E F G A B」の英米式表記のほうが広く使われていると言われます。たしかに、今日使っていたハンドベルも柄の部分の表記は「C D E F G A B」でした。写真の「B♭」は「シ♭」のことです。

ギターなどの楽器を演奏するときに、楽譜書かれたコード(和音)を読むのですが、それも「C D E F G A B」の英米式です。最初は混乱しますが、楽器を演奏するのは楽しいですし、一度覚えてしまえば一生ものです。不思議なもので、人は楽しいと思えたものはよく覚えます。

今日の授業に参加していた生徒さんは、本当に楽しそうに演奏をしていました。音楽をより好きになることで、楽譜の読み方や楽器の演奏方法についての理解も一段と深まったのではないでしょうか。まさに「好きこそものの上手なれ」ですね。

【1年生の授業風景】体育、理科

今日12月7日㈬は、1年生の授業を取材しました。

【体育】卓球&バドミントン

2クラスがラケット種目の授業をしていました。準備運動を終えたら、すぐにセッティングです。早く開始できるようにテキパキと協力してコートを設営していました。

どちらの種目もラリーの練習をしてから、1分半程度の短いスパンで相手を変えてゲームをしていました。寒さに負けない、とても明るい表情が印象的な体育でした。

【理科】軽い溶岩と重い溶岩

同じ時間、別のクラスは理科の観察の授業をしていました。見ていたのは火山の噴火で飛び出した岩石です。実物が用意されていて、生徒の皆さんは実際に手で感触を確かめていました。火山によって岩石の色や重さ(密度)が違っています。マグマの成分が異なるためです。水の入った水槽に、二種類の岩石を入れると浮くものと沈むものに分かれました。

その後、マグマの粘り気の違いと火山の形に注目して自分の意見を発表していました。先生が水を入れすぎたもんじゃ焼きとホットケーキを例にして説明をすると「あー(なるほど!)」といった生徒のつぶやきが聞こえてきました。

実物を触ったり重さを比べたりする「体験活動」が組み込まれていて、生徒さんたちは目を輝かせて授業を受けていました。

表彰朝会

〇第46回埼玉県アンサンブルコンテスト東部地区大会 管打楽器八重奏 銀賞

〇第57回郷土を描く児童生徒美術展 入選

〇身体障害者福祉のための第64回埼玉県児童生徒美術展覧会 入選

〇春日部市中学校バレーボール選抜選手 認定証授与

【3年生の授業風景】理科、英語、数学、国語

本日、12月5日㈪は、3年生の授業の様子を取材しました。

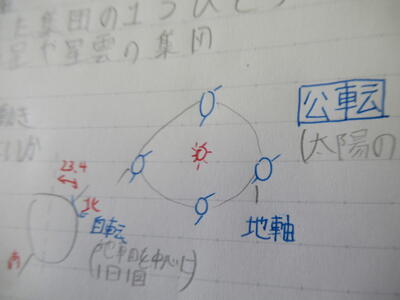

【理科】太陽の日周運動

こちらのクラスでは、太陽が東からのぼり、西に沈むまでの様子を観察する方法を学習していました。半球のプラスチック容器に太陽の光を当てます。そこに、マジックペンのペン先の影に注目しながらプラスチックの容器にしるしをつけます。これを、1時間ごとに実際に行うと、一日の太陽の動きを記録に残せるというわけです。曇や雨の日が続き、実際の観察ができないため今日の授業ではそのやり方を動画で確認しました。条件が揃ったら実際にトライしたいですね!

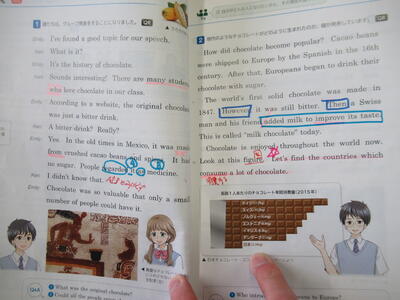

【英語】チョコレートの歴史

このクラスでは、教科書の新しいセンテンス(文)のところの学習をしていました。ALTの先生の発音をもとに新出単語の確認をしたり、本文をペアで読み合う活動をしていました。チョコレートの歴史について述べられているわけですが、そもそも『チョコレートの歴史について今まで考えたことがなかった』という生徒も多かったようで、内容の理解には英語の知識だけでなく、歴史や地理の知識も必要になるようでした。以後の授業で、チョコレートに対する多面的な見方と英文法の理解が深まっていくことでしょう。笑顔が耐えない楽しい授業でした。

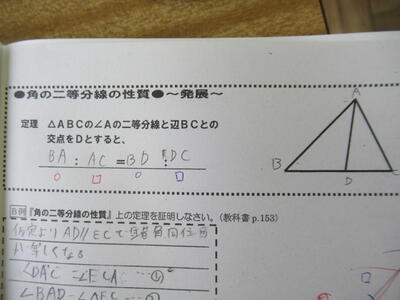

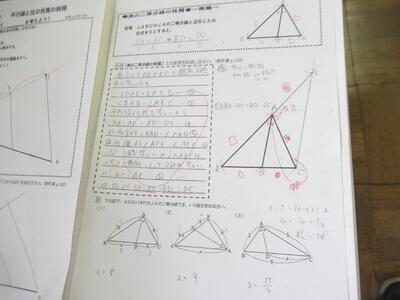

【数学】角の二等分線の性質

こちらのクラスでは、図形の証明問題とそれを使った計算問題にチャレンジしていました。定理の証明をする際には、これまで習った知識を組み合わせる必要があります。今回の授業では、「三角形の相似条件」と「平行線の同位角と錯角」の知識を活用します。プリントのヒントをたよりに、証明を完了させていた生徒さんのノートを拝見しました。数学を学ぶメリットは単に計算のスピードが早くなることだけでなく、論理的な思考力をゲットできる点にあるでしょう。授業後に、先生に質問をしている生徒さんもいました。そういった積極的に学ぼうとする姿勢が人生を豊かにするのだと思います。次回は図形の面積に着目した内容になるようです。

【国語】冬の風物詩〜書き初め〜

記者の私が歩いていた廊下に、墨汁のいい香りが漂っていました。そっと教室の中に入ると…筆先に意識を集中させて黙々と書き初めに取り組む生徒さんたちから放たれる"心地よい緊張感”につつまれました。無心になって文字を書く、書き初めの活動を通して、まさにお手本の字のように"豊かな感性”を磨いていました。黒板には「人生最後の書き初め」という文字がありました。高校では、芸術活動が選択制度になっている学校がほとんどかと思います。授業内で書き初めにいそしむのが、今年度で最後になる生徒さんもいるでしょう。筆で文字を書くことが楽しいと思った生徒さんにはぜひ卒業後も、人生の趣味や習い事として取り入れてもらえたらと思います。