南鶴牧小学校では校内全体で取り組む研究を続けています。

今年は、体育科を窓口にして「かかわり合い」を豊かにして、

できた喜びを味わえるような授業づくりを研究しています。

各学年が器械運動の授業づくりに取り組んできました。

11月は低学年の教員を中心に何度も話し合いを繰り返しながら

「マットを使った運動遊び」の授業を検討・実践しました。

11月27日、2年生の研究授業です。全教員と講師の先生が参観します。

これまで4時間、2年生は忍者の修行を続けてきて

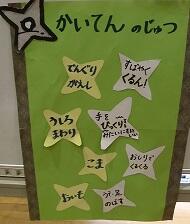

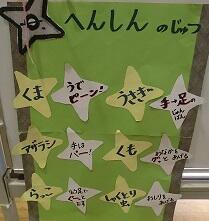

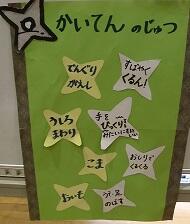

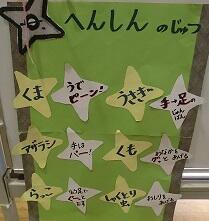

忍法「変身の術」「回転の術」「跳び越しの術」「壁登りの術」を会得してきました。

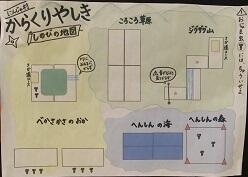

この日は、会得した術を使って「からくり屋敷」に挑戦することがミッションです。

合言葉は「忍(にん)!」。呪文を唱える手のポーズをとって

「はい」の返事の代わりに全員で声を合わせて「にん!」と言って始めます。

まず、今日の授業の内容を確認します。そして、からくり屋敷をつくります。

たくさんの用具を出して、自分たちで授業の場を設定します。

素早く安全に場を作ることができました。ふざける子どもは一人もいません。

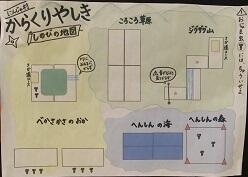

地図のようなからくりや屋敷ができ上がりました。

次は準備運動です。忍たま乱太郎のテーマソングに合わせて

腕支持感覚、回転感覚、逆さ感覚を身に付ける補助運動を行います。

これまで習得してきた忍法もこれらの感覚を身に付けるための運動ですが、

準備運動での補助運動は忍法を習得するための土台となるような運動です。

子どもたちはこれまで学習てしてきた忍法を習得するためのポイントを

緑の畳に手裏剣が刺さっている「手裏剣コーナー」で確認して

からくり屋敷のそれぞれの場所に挑戦しに行きました。

マットをクランク型に並べた「ジグザク山」では回転の術と跳び越しの術を使います。

色のテープは川です。跳び越えなくてはなりません。

最後のゲートにはゴムが張ってあり、ゴムに鈴が付いています。

このゴムの下を回転してくぐり、音が鳴らないように通過しなくてはなりません。

「べかさかさ(逆さ壁)のおか」には2つの場があります。

左写真の場は丘に足をのせて腕支持で一周します。

下には撒菱(まきびし)に替えた手裏剣が並べてあって触ることはできません。

右写真の場は壁登りの術を使います。腕支持感覚と逆さ感覚を鍛えます。

壁にはおじゃま虫がいるので触らないように注意しなければなりません。

手を壁に寄せて足をおじゃま虫より上に伸ばすことが必要です。

「変身の海」と「変身の森」ではいろいろや動物たちに変身して進みます。

ここにもおじゃま虫がいるので避けて通らなくではなりません。

すべての場を一周して挑戦したら「にんにんタイム」です。

まねしてほしい動きを再現させて後半の挑戦に生かしてもらいます。

左はグループで変身した動物の動きを合わせながら前進しているところです。

右は「ころころ草原」を2人組になって回転しているところです。

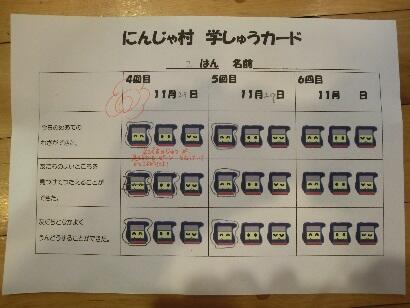

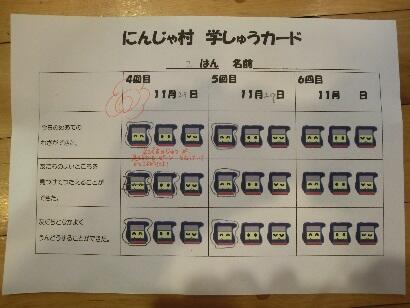

再度、からくり屋敷に挑戦した後、用具を片付け、1時間の学習の振り返りをします。

「めあての技ができか」「友達のよいところを見つけて伝えられたか」

「友達と仲よく運動できたか」について、忍者村学習カードに3段階で丸を付けます。

授業が終わると、工夫したことの効果について検討します。

講師の先生にもご指導いただきました。

よく考えられた単元全体の構成と運動したくなる場の設定のおかげで

子どもたちは意欲的に運動に取り組んでいました。

今後も授業改善に向けて取り組みます。