体育館で前期の終業式を行いました。

校長からは、全員に渡される「あゆみ」について、漫画家のさくらももこさんのエピソードを引用して話をしました。

漫画「ちびまるこちゃん」の作者として有名なさくらももこさん。5年生の教室前に国語の教材として、さくらさんの「ひとりずもう」というエッセイ本があります。この本は漫画にもなっています。

「ひとりずもう」の中では、さくらさんが漫画家になりたくても、なかなかなれなかったエピソードがかかれています。

子どもの頃から漫画家を目指し、高校生になって雑誌の漫画コンクールに応募したものの、なかなか入選はできませんでした。選外の中でもBランクという低い評価だったようです。

何度かの挫折を繰り返し、高校卒業の直前に初めて賞に選ばれます。

賞の名前は「もうひと息」賞。決してデビューが約束された賞ではありません。

コンクールを主催した雑誌社の編集者からは、「なぜ、もうひと息なのか」「どこを工夫すればよいのか」などのアドバイスを交えた電話連絡が何度もありました。

さくらさんは、その言葉を厳しい指導ではなく、自分に向けた励ましの言葉と捉えていたとのことです。

それらの言葉のおかげで、夢をあきらめないことができたとも言っています。

高校を卒業し、短大に進学した後も漫画を描き続け雑誌に投稿し続けました。

そして、短大の在学中にデビューが決まったそうです。

後のインタビューでも、「もうひと息」賞の後の編集者の支えが励みになった、とお話しています。

皆さんが本日受け取る「あゆみ」の学習の記録には、「もうすこし」という欄があります。

この欄に印があると、少し残念な気持ちになる人もいるかもしれません。

でも、担任の先生の言葉に耳を傾けてみてください。

今日は一人一人に言葉を添えて、担任の先生が「あゆみ」を渡してくれます。

頑張ったことだけではなく、次に頑張ってほしいことも言うかもしれません。

その言葉は、後期に向けての励ましの言葉です。そして、先生たちと一緒に頑張っていこうというメッセージだと受け取ってほしいと思います。

校長の話に続いて、3年生と5年生が代表の言葉を発表しました。

前期に頑張った漢字学習のこと、後期に向けた決意、運動会に向けて現在努力していることなど、全校に向けて力強く発表してくれました。

終業式をいったん終了し、表彰が2件です。

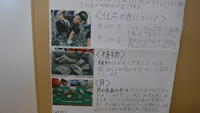

夏休み中に資料館や博物館で学んだことを作文に表し、国立博物館へ応募した児童に、「博物館の達人」認定書が国立博物館館長より学校へ届きました。

合唱団が夏休みに参加した、NHK全国学校音楽コンクール東京都予選「銀賞」の表彰も行いました。

団長から、コンクールの報告もありました。

生活指導主任より、休業期間中に交通事故にあわないように気を付けてほしいことや、困ったことや悩んだことがあるときは学校へ連絡してください、との話もありました。