文字

背景

行間

押小日誌

最後の自校給食

先日ホームページでもお知らせしたとおり、今日をもって本校の調理室でつくる給食(自校給食)が終了です。

最後の自校給食メニューは、冷やしサラダうどん、かき揚げ、チョコクレープ、牛乳でした。

給食当番の片付けの「ごちそうさま」のあいさつも心を込めてしっかりと。

おいしい給食本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。夏休み明けからのセンター給食も楽しみにしています!

”UITEMATE”「浮いて待て」(5・6年着衣水泳)

17日(木)、昨年度に引き続き、5・6年生が水泳授業の締めくくりとして「着衣水泳」講習を行いました。講習では、水難学会の方々を講師にお招きし、指導をいただきました。

はじめに体育館で「浮いて待つ」のポイントなどをお話しいただきました。(調べてみたら、今は、外国でもこの「浮いて待て」が広がっているようです。英語表記でも「UITEMATE」だそうです。それから蒸し暑い日でしたが、体育館の空調のおかげで気持ちよくお話を聞くことができました。)

続いていよいよプールでの「浮いて待つ」の体験です。靴や服を身につけて水に入ったときの感覚や、ペットボトルを使って水に浮く体験をしました。人が水に浮くときには体の2パーセントしか水面から出ません。98パーセントは沈んでしまいます。その2パーセント分をできるだけ顔にして(息ができるように鼻と口の部分を出して)、「浮いて待つ」ことが大切ということを学びました。例えば「助けてー」などと手を出してしまうと、手が2パーセント分になってしまい大切な顔の部分は沈んでしまうわけです。学会の皆さんの見本・手本を見たあと、自分たちでやってみます。学会の方がコツを丁寧に教えてくれます。

ライフジャケットやランドセルで浮く体験もしました。バディ(一緒に活動する相手)で声を掛け合ったりもします。慣れてきたらペットボトルを持たず、くつもぬいで、体一つで浮いてみることにチャレンジする子も。6年生は昨年も体験しているので上手な子が多く講師の皆さんからたくさんお褒めの言葉をいただきました。5年生も初めての子が多いと思いますが、どんどんチャレンジしています。チャレンジにもお褒めの言葉をいただきました。

最後は、「3分間浮いて待てテスト」です。講師の先生方から「がんばれ!」「浮いて待て!」の声援を受け、子どもたちは見事「合格」をいただきました。「みんなよくがんばった!ほんと上手!合格!!」の声に子どもたちも大喜びでした。

また、大雨等での水害発生時、道路が冠水したときなどの歩き方の注意点なども学びました。流れるプールを作って走る、後ろ向きで歩いてみる、横歩きしてみるなど、いろいろな感覚も試してみました。

「押上の子は何でこんなに上手なんだろう!みんながしっかり取り組んでいてすばらしいです。なかなかないことですよ。」参加児童がみんな一生懸命に「浮いて待つ」体験に取り組み、講師の先生からこんなお褒めの言葉もいただきました。うれしいことです。「自分の命は(最後は)自分で守る」ことを学んだ大切な機会となりました。これから始まる夏休みが安全なものとなることを願っています。学会の皆様、大変お世話になりました。

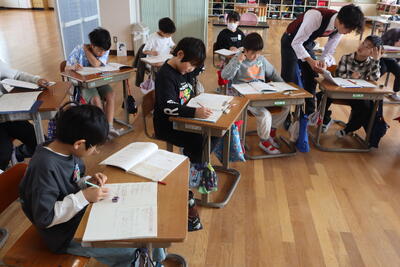

つくりたいものを自分でつくり出す楽しさ(1・2年生図工)

先週の1・2年生の図工の授業の様子です。

1年生「カラフルいろみず」

自分で好きな色水をつくって楽しみます。友だちの色水に興味をもったり、つくった色水を教え合ったり。そして自分でつくった色水をとても愛おしそうに見ています。すべり台のてっぺんにつくった色水を置いている子も。下から見上げてみると光をとおしてきれいに見えるから不思議です。

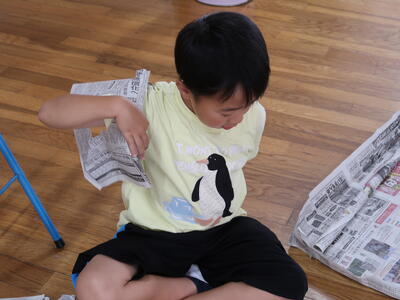

2年生「しんぶんしとなかよし」

新聞紙を切ったりやぶいたりはったりしてあったらいいなというものをつくり出します。テントをつくる子、バットやグローブをつくる子、剣をつくる子、また服をつくる子もいます。つくったらいろいろ遊ぶ中で、これがね・・・と自分の物語を話していたり。想像をふくらませている子もたくさんいます。

この子は、服を作っていたのですが、袖を通す部分を、新聞紙を折って半円にちぎって、それを広げて丸を切り抜いていました。作り方の工夫ですね。できあがった服に袖が通せてとてもうれしそうでした。

1年生も2年生も本当に楽しそうに活動していました。つくってみたいものをひたすら自分でつくる。図工の楽しさの原点を見た気がしました。

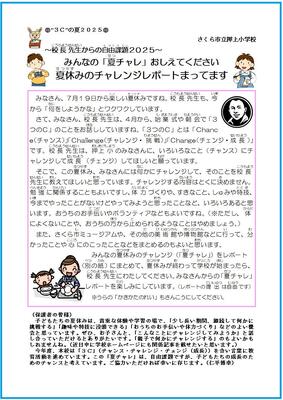

みなさんからの「夏チャレ」レポート待ってます!「夏休みのチャレンジレポート」

いよいよ子どもたちが楽しみにしている夏休みに入ります。先日、ウキウキワクワクの子どもたちに、私からの夏休みの自由課題のプリント(夏休みのチャレンジレポート…「夏チャレ」)を渡しました。(クラスによっては休み前最終日(金曜日)に、「夏休み課題セット」の一つとしてまとめて持ち帰るかもしれません)

夏休みはいろいろなことにチャレンジするよい機会です。勉強に関係することもよいですし、体力づくりや、すきなこと、趣味や特技、家の手伝いやボランティアなどもよいと思います。チャレンジしたこと(なにを、どこで、どんなふうに など)、そして、チャレンジして感じたことや心に残ったことなどをまとめます。文章、絵やイラスト、写真など、まとめ方は自由です。「こんなことにチャレンジした」「チャレンジしてみてこんなことが分かった」「こんなことを感じた」などが伝わるとよいと思います。(おたよりのウラ面には書き方の例をのせましたので、参考にしてください。)

また、さくら市ミュージアムや、その他の美術館、博物館などの芸術・体験施設などに行って、見てきたこと、感じたことなどをまとめるのもよいと思います。

お子さんと、「こんなことにチャレンジしてみようか」と話し合っていただけるとうれしく思います。「親子で何かにチャレンジする」のもよいかもしれませんね。

【チャレンジ例】

学習系 ・読書 ・漢字練習(計算練習) ・自主学習 ※「毎日〇分、〇ページ」など目標を決めるのもいいですね

・昔のくらし調べ(おじいちゃん・おばあちゃんにインタビュー) ・地域の生き物調べ ・リコーダーや鍵盤ハーモニカ ・俳句や短歌づくり

体力づくり系 ・ラジオ体操 ・散歩、ジョギング ※「おうちの人といっしょに」もいいですね

文化芸術系 ・市ミュージアム(または〇〇博物館 〇〇美術館 など)の展覧会に行って見てきたことをまとめる ・出かけた先の有名な〇〇をまとめる ・(習っている人は)ピアノや楽器、書道

手伝いやボランティア系 ・おうちのお手伝い ・家の周りのごみ拾い ・毎日〇人の人とあいさつをする

趣味・特技系 ・料理 ・好きな〇〇について調べてまとめる ・〇〇をできるように練習する ※「やったことのない何かに挑戦!」もいいですね

★学校から出される課題と重複することもあるかもしれませんが、その内容でもけっこうです。(例えば…読書感想文を書く人は、感想文にチャレンジしてどうだったかをこの「夏チャレ」レポートにまとめる など)

◆今年度、本校は「3C」(チャンス・チャレンジ・チェンジ(成長))を合い言葉に教育活動を進めています。この「夏チャレ」は、「必ず」の宿題ではありませんが、子どもたちの成長のための「チャンス」であると考えています。ご協力いただければ幸いに存じます。たくさんの子どもたちからのチャレンジレポート、そして「成長」を待っています。(うまくいかなかったことでも、チャレンジしたこと自体が「成長」です。ぜひ、レポートしてほしいと思います。)保護者の皆様、ご協力いただければ幸いです。

※レポート用紙は、ホームページの「各種たより」→「学校だより(天真爛漫)」の中にもレポート用紙(PDFファイル「3Cの夏2025」)を載せていますので必要な場合はご利用ください。

これまでの「おいしい給食」&「長い歴史」に感謝の気持ちをあらわして

さくら市では、現在市内小中学校合同の新給食センターを建設中で、夏休み明けから、いよいよセンター給食が始まります。それにともない、本校にある「調理室」は改修工事を行い、休み明けからは「配膳室」(センターから運ばれた給食を一時保管したり、クラスごとに分けたりするところ)に生まれ変わります。また、調理員さんはいなくなり、配膳員さんが配属されることになります。

長年の間、自校給食(自分の学校で調理して提供する給食)だった歴史も終わります。また、おいしい給食を作っていただいた調理員さんともお別れとなり調理室もなくなります。とても寂しいことですが、新しい環境のもとで今まで以上においしい給食が提供されると期待しています。

本校にはランチルームがあり、ランチルームと調理室がつながっていて、毎日「いただきます」「ごちそうさまでした」を直接調理員さんに伝えていました。そのようなこともあり、15日(火)給食後、ランチルームにて、お世話になった調理員さんと調理室に感謝の気持ちを表す感謝の会を実施しました。児童を代表して、給食委員会委員長の児童が感謝の言葉を伝え、そして代表児童によるお花の贈呈そして、みんなで「ありがとうございました」を心を込めて伝えました。

調べてみたところ、昭和30年に旧校舎で給食室が新築されたようで、その頃に本校で給食(自校給食)が始まったと思われます。およそ70年の歴史ある給食が大きな転換点を迎えました。その間、たくさんの調理員さんや栄養職員の皆さん、食材納入関係の皆さんにお世話になりました。感謝申し上げます。夏休み明けからセンター方式となりますが、引き続き、安心安全なおいしい給食とともに、本校の児童がたのしくそして給食をとおして幸せを感じることを願っています。

(参考)下表は以前にホームページで紹介しました昭和36年(!)の押上小学校の給食献立表(コピー)です。わら半紙のコピーのため不鮮明なところもありますが、よく見るといろいろな発見がありますよ!

《押上小給食献立表 昭和36年6月分》

読み聞かせ3

先週10日の朝、今年度3回目の読み聞かせを行いました。

アリスの会の方々、お話ボランティアの皆さんにお越しいただき子どもたちにいろいろな物語を読んでいただきました。子どもたちは目を輝かせながら、本の世界に浸っていました。

読み聞かせは月に一度のお楽しみです。読み聞かせの皆さん、次回も楽しみにしております。よろしくお願いいたします。

歯と口を健康に

この時期、保健指導の一環として、歯の健康や歯みがきに関する授業を実施しています。毎年、歯科衛生士の方々にお越しいただき、歯科指導を行っていただいています。今年度も1~4年生と6年生で歯科に関する指導をしていただきました。少しでも、自分の歯に興味をもち、歯の健康を保つようにと願っています。

1年生

2年生

3年生

4年生

6年生

歯科衛生士のみなさま、大変お世話になりました。

※5年生は、毎年、DVDを用いた「全国小学生歯みがき大会」に参加しています。

この大会では、最後に自分の夢や目標を「未来宣言カード」に書いて、歯の健康とともに目指すようにします。これもすてきな取組です。

もう少しで夏休みにも入ります。ご家庭でも、歯みがき指導や定期的な検診をお願いします。また学校での検診で、一度歯科医で診ていただく旨のお手紙を受け取った場合は受診をよろしくお願いいたします。

「楽しくチャレンジ!」(児童会チャレンジ集会)

11日(金)2・3校時、児童会活動の「チャレンジ集会」を全校で行いました。(下写真は、掲示委員会によるジェスチャーゲームのワンシーン)

これは、4年生以上で組織している委員会活動でイベントを企画して、全学年児童が体験し交流を深める内容です。集会のテーマは「楽しくチャレンジ」。これまでは委員会の仕事を体験できるようなイベントでしたが、「今年度は委員会の仕事に関係なく、チャレンジイベントを企画して、児童会として楽しいひとときとなるように」とのコンセプトで企画し準備し実施しました。(でも、子どもたちは自分の委員会に関連するイベントを企画したところも多かったようです。)

給食委員会(10秒ぴったり&緑黄野菜入れチャレンジ)

保健安全委員会(バイキン的当てチャレンジ)

掲示委員会(箱の中身はなあに&ジェスチャーゲームチャレンジ)

放送委員会(早口言葉チャレンジ)

図書委員会(しおりづくりチャレンジ)

環境飼育委員会(卓球コンテナ入れチャレンジ)

運動委員会(かべあてチャレンジ)

スタンプラリー用紙をもって好きなところを回ります。見ていると、どの活動でも、上級生が下級生に優しく説明したり声をかけたりしながら、楽しく活動をしていました。こういう様子を見ると、本校の小規模校のよさを本当に感じます。また、4年生以上の子どもたちも前半後半2交代制で行ったので自分たちが担当しない時間帯は他の委員会チャレンジイベントを体験できます。4年生以上はリーダーとして目を輝かせ、3年生以下はワクワクしながら、本当に楽しそうに活動していました。

終わったあとはふり返りです。1~3年生はランチルームで振り返りをしていました。「全部回れたよ!」「これをつくったんです!」と教えてくれました。とても楽しかったようですね。

児童会・委員会のみなさん、楽しい集会イベントをありがとう。たくさんのチャレンジ企画で、夏休み前のひととき、楽しい思い出ができました。

校長室にヴィクトリー号が入港

「校長室に」と、先日、本校職員から帆船の模型が届き、校長室に「入港」しました。

それは、職員が組み立てたイギリスの船艦「ヴィクトリー号」の木製模型(約100分の1縮尺)でした。部品の組み立てや調節など細かいところまで全て手作業。滑車やロープ類は可動式で、ロープの張り具合を調節してマスト(柱)のバランスをとっています。縄ばしご(網みたいな部分)も両手にピンセットを持って編んでいったそうです。気の遠くなるような作業…私には想像もつきません!

校長室がとても荘厳で華やかにもなりました。そして、校長室にお越しになったお客さんの目を楽しませています。職員に感謝です。

※「ヴィクトリー号」…6年間かけて建造され1765年進水、数々の戦いで活躍したイギリスの戦艦です。帆を張って風を受けて進む木造船で、3層の砲艦板に100門の砲が備わった当時異例の大艦でした。1920年頃復元工事を行い、現在はイギリスで記念艦として一般に公開されているそうです。模型を見ていたら、本物を見に行きたくなってしまいました。

なつがやってきた!みずであそぼう(1年生活科)

「校長先生!これから水遊びするんだ!」

先日、1年生がワクワクした様子でペットボトル容器を持って業間休みに外に出て行きました。

1年の生活科「なつがやってきた」の単元に「みずであそぼう」という活動があります。夏の自然を生かして身近な自然や物を使って遊んだり、その中で遊びを作り出す楽しさを味わう活動です。ペットボトルやマヨネーズ・ソースの容器を水鉄砲にして的当てゲームをしたり、シャボン玉遊びをしたりしました。暑い夏を感じながら、水遊びを大いに楽しんだようです。

「水がかかって服が濡れたけど、着替えをもってきているから平気!」「暑いから水が気持ちいい!」子どもはたくましいです。そして、シャボン玉遊びをしていると、ふわふわ浮いているシャボン玉を的にして水鉄砲で水をかける遊びをし始めました。子どもは新しい遊びを考える天才です。

暑い夏を水遊びで楽しむ、そんな楽しいひとときとなりました。私もシャボン玉遊び、ウン十年ぶりに楽しみました。

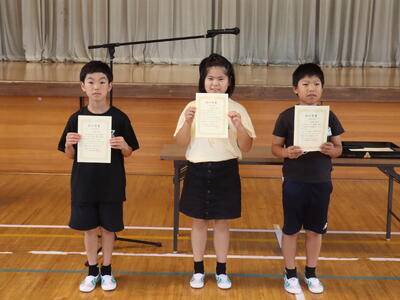

表彰朝会2(第2回松の実賞表彰)

8日(火)の朝、今年度2回目の表彰朝会を行いました。2回目の「松の実賞」の表彰で、16名の児童が表彰されました。

「当番・係の仕事」「古典の暗唱」「どんな問題もあきらめない」など、自分のすべきことに一生懸命取り組んでいること、また、「友だちのため、学校のために働く」「みんなのためになることを見つけて行動する」「友だちの手伝いを進んで行う」など、みんなのために行動していることが表彰されました。

また、よりよい生活のために「あいさつを進んで行っている」「周りをよく見て、よりよい生活ができるように考えて行動している」「的確に判断し、よいと思ったことを行動に移している」という内容で表彰されている子もいました。すてきな行動です。

1年生ももらい方が上手です。

次回は9月に松の実賞表彰を行う予定です。子どもたち一人一人のそれぞれのよさが、すてきな押上小学校をつくりあげていると思っています。そうそう、「呼ばれたときの返事、みんなのあいさつもよくできていてすばらしいですね。」と進行の先生からお褒めの言葉もいただきましたね。こんな姿からも、さらによりよい押上小学校になっていることが分かります。うれしいことです。次の表彰を私も楽しみにしています。

クラブ活動4

7日(月)6時間目、今年度4回目のクラブ活動がありました。

暑い日でしたが、室内スポーツクラブもエアコンをきかせた体育館で行うことができました。また屋外スポーツクラブはプールに入りました。水中ドッジボールで盛り上がったようです。

創作クラブ…七夕飾りをつくりました。

パソコンクラブ…三角形はいくつある?頭を使う問題に挑戦。

ダンスクラブ…自分たちで立ち位置を話し合って、録画もしてみました。

室内スポーツクラブ…王様ドッジボール(だったと思います)で盛り上がっていました。

屋外スポーツクラブ…こちらは水中ドッジボール。気持ちよさそうです。

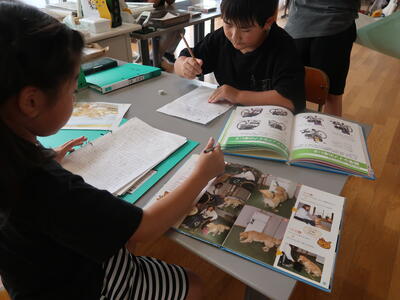

地域の自然を知る・守るための第一歩(5年総合的な学習)

本校5年生の総合的な学習に「生態系保全活動」があります。これは、「水辺環境保全研究所」(「うじいえ自然に親しむ会」)と「蒲須坂農根の会」の皆様にご協力をいただき、地域の自然について体験をとおして学ぶ学習です。

ここ数年毎年実施していて、今年度も7月7日(月)に行いました。まず、1時間目に「水辺環境保全研究所」の理事長さんから、研究所の環境を守る活動について、また、地域の生きものや鬼怒川河川域の特徴についてお話をいただきました。

続いて、2時間目から、場所を外に移して、蒲須坂の用水路「オッケ堀」に行き体験活動を行います。今年度は生き物の放流ではなく、オッケ堀の生き物を子どもたちが自分たちで探しました。実際に堀に入り、網を使って調査します。最初は川に入るのをためらっていた子どもたちも、あっという間に「あ!魚が入ってる!」「カニがいた!」などと調査活動に夢中になっていました。研究所の方や蒲須坂農根の会の皆さんと一緒に、魚や昆虫など、いろいろな生き物を捕らえることができました。その一つ一つについて所長さんから説明をしていただきました。外来の生物もいて、生物の生息環境も変わってきていることが分かりました。

続いて、緑化活動として球根を植えました。そして最後は「蒲須坂農根の会」の方のハーモニカの伴奏のもと、「故郷(ふるさと)」を合唱し、ふるさとを大切にする心を大きくしました。

「うじいえ自然に親しむ会」では、発足以来約20年、自然観察会やさくら市指定の天然記念物「シルビアシジミ」(蝶)の保全活動などを行ってきました。今年3月、あらたに「水辺環境保全研究所」が設立され活動が引き継がれることとなりました。「蒲須坂農根の会」の皆さんは、地区内を流れる農業用水路「オッケ堀」の周辺を昔の環境に戻したいと活動を続けているとのことで、多くの地元の方々にご協力をいただき貴重な体験を行うことができました。今日は、子どもたちにとって、地域の自然を知り、守るための第一歩になったと思います。こうした活動が、地域の自然を大切にしていく子どもたちを育てていると感じました。関係者の皆様に感謝申し上げます。

【追記】ヘビ(シマヘビ)もいました!しかも見つけたときにはカエルを食べている途中…それからそのヘビと記念撮影も。今年は蛇年。何か縁起がいいことがあるかな?

クリーン週間&お掃除ボランティア「さくら隊」

7月に入り、夏休みも間近です。

先週はお掃除を意識して行う「クリーン週間」でした。班長さんを中心にめあてを立てて、いつもとちがう場所に目をつけて清掃を時間いっぱい行います。(例 サッシの掃除、高いところのクモの巣払いなどなど)

また、上級生が下級生に「こんなふうにするといいよ」とアドバイスしたり、「一緒に運ぼう」と声をかけたりします。すてきな姿です。

終わったあとは反省会をします。いつもより少し細かくふり返りを行います。また、自分ががんばったことを発表してみんなから拍手をもらいます。やる気アップにもつながりますね。

また、本校には、地域の方によるお掃除ボランティア「さくら隊」があって、子どもたちと一緒にお掃除をしていただいたり、子どもではちょっと難しいところや場所を清掃したりしてくださいます。6月30日(月)と3日(木)、さくら隊のみなさんがお越しになり、トイレなどの水まわりの清掃を行っていただきました。

人数が少ないのに、きれいになってますね、とお褒めの言葉も頂戴しました。きれいな学校づくりにお力をお貸しいただき感謝申し上げます。今後もどうぞよろしくお願いいたします。

本当に暑い1週間でした

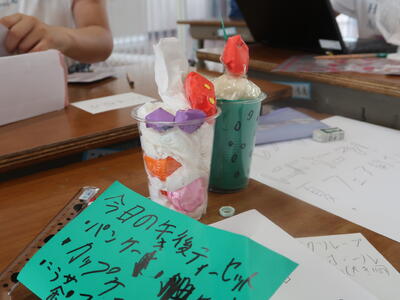

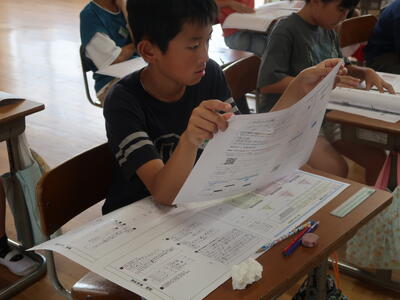

今週も本当に暑い1週間でした。7月4日(金)の5校時の子どもたちの様子です。

1年 図工の作品鑑賞。友だち同士見合います。

2年 生活科の学区探検のまとめ。分かったことを文章にします。

3年 夏休み前のお楽しみ会の準備。楽しそうです。

おいしそうなパフェです。

4年 総合学習で福祉について調べたことをまとめます。

5年 学力調査の結果が返されました。よかったところ、勉強し直すとよいところを確認していました。

6年 社会科の歴史、弥生時代についてです。大昔の世界に思いを巡らせていました。

水曜日と金曜日は全学年が5時間。特に金曜日の5時間目は休み直前ですから子どもたちもうれしいに違いありません。でも、子どもたちは、エアコンで快適な環境の下、一生懸命に学習に取り組んでいました。夏休みも近くなりました。土日、交通事故や病気に注意して過ごしてくださいね。

「やってみたい」にチャレンジ!(学校行事「おしピョンチャレンジ」)

7月2日(水)、学校行事「おしピョンチャレンジ」を行いました。(下の写真はヒップホップダンスのワンシーン)

昨年度まで秋に行っていた体験行事「ふれあいの里」を、今年度リニューアルし、「おしピョンチャレンジ」として実施しました。「ふれあいの里」では、学年ごとに体験内容を決めて(設定して)行いましたが、「おしピョンチャレンジ」では、いろいろな体験活動を子どもたちが選ぶようにしました。体験コースは、全部で9種類。それぞれ、地域の方や専門の方を招いて行いました。子どもたちは2つのコース(2時間目、3時間目)を選んで、楽しみながらいろいろ体験することができました。

マジック

フラダンス

創作活動1(ゲートゴルフ、十字けん玉)

創作活動2(釣りゲーム、点取りフリスビー)

ニュースポーツ1(ボッチャ)

※パラリンピックで一躍有名になったニュースポーツです。赤または青の皮製ボールを投げ、「ジャックボール」と呼ばれる白い目標球にどれだけ近づけられるかを競います。

ニュースポーツ2(さいかつぼーる(ボール))

※おにぎり型のボールを打ち合います。埼葛(さいかつ)地区(埼⽟県東部と利根地域の⼀部)で考案されたニュースポーツだそうです。

トーンチャイム

※アルミ合金製のパイプをたたいて共鳴させる楽器で、やわらかく響く美しい音色が魅力です。

ヒップホップダンス

茶道

また、当日は自由授業参観にもなっていました。多くの保護者の皆様にも来校、参観いただきました。ありがとうございました。ふだんの授業とはちがう子どもたちの姿も見ることができたかもしれませんね。お世話になりました。

この行事も今年度本校が進めている「3C」(チャンス・チャレンジ・チェンジ)につながるよう内容を工夫して実施しました。上記にもあるとおり、今回児童がやってみたいものを選んでチャレンジできるようにしました。これは、子どもたちの主体性(こうしたい、これをやってみたい という思いと行動)をこの活動でも育てたいと考えたからです。子どもたちの「楽しかった」そして「できるようになってうれしい」「またやってみたい」という成長につながったらうれしく思います。講師の皆様には本校児童のためにお越しいただきたいへんお世話になりました。感謝申し上げます。ありがとうございました。

7月あいさつ巡回活動(市青少年センター活動)

2日(水)朝、7月のあいさつ巡回活動が実施されました。今年度2回目のあいさつ運動で、市青少年センター、市教委、民生児童委員、本校の学校運営協議会の皆さんが参加し、本校の子どもたちのあいさつ向上にお力をいただきました。

今回は、6年生の子どもたちに加え、4・5年生の代表委員の児童もあいさつ運動に加わり、あいさつを交わしました。あいさつをがんばっている6年生と代表委員の子どもたちに感謝です。また、大人も子どもたちも昇降口前だけでなく、分散してあいさつ運動を行いました。特に子どもたちは、昇降口前だけでなく、昇降口を入ったところや、各学年の教室前にも立ってあいさつを交わし、あいさつを盛り上げました。

次回は9月3日(水)の予定です。夏休み明けですので、子どもたちのあいさつがちょっと心配も… でもきっとすてきなあいさつが継続されていると信じています。みなさん、次回もどうぞよろしくお願いいたします。

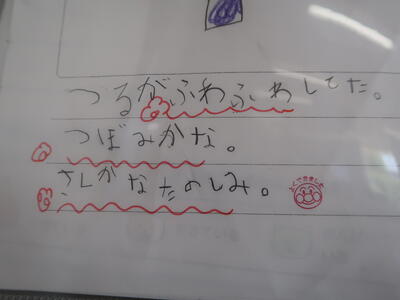

暑い日が続いている…と思っていたら(1年生)

梅雨はどこかへ行ってしまったのかな…暑い日が続いて梅雨明けになっちゃうのかな…などと思っていたある日、1年生が「アサガオの花が咲いたんだよ!」と教えてくれました。

1年生教室のベランダで毎日お水を上げて育てているアサガオ。6月の下旬くらいからどんどんつぼみをもって大きなきれいな赤・紫・青の花を咲かせ始めました。

「ここにネジネジのつぼみがあるんだよ」「つるをさわるとふわふわしてる」「つるがとなりに行っちゃいそう」など、子どもたちはいろいろ発見したり、心配したりしています。微笑ましい光景です。

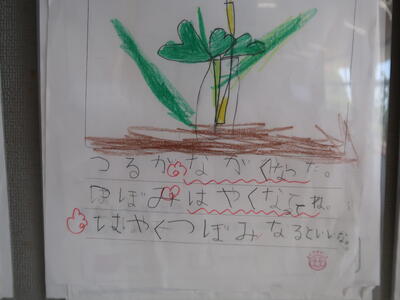

観察も行い、よく見る・においをかいでみる・さわってみるなど、体のいろいろな感覚をつかっています。また、アサガオへの願いも書いてあってこれもとっても微笑ましいです。

これから、どんなふうに育っていくでしょう。もっともっと伸びて花がたくさん咲くといいですね。

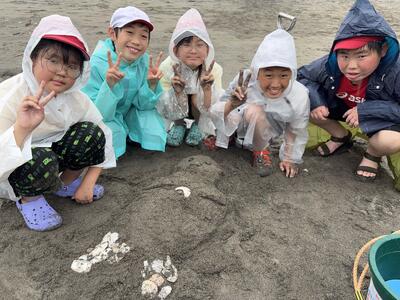

5年臨海自然教室の様子③

【起床・荷物整理】 6時起床でしたが、早めに目が覚めていた子どもたち。この時間に、協力して部屋をきれいにしたり、荷物の整理をしたりしました。シーツや枕カバーをはずして、ベッド、毛布、ふとんの整理をし、部屋が元通りになりました。

【活動④塩づくり】 塩づくりのためにイベント広場に集合。まずは海水をとるため、レインコートを着て海へ。海水をくんだのは現地スタッフと担任でしたが、子どもたちは海水の入ったバケツをイベント広場に運びました。重たいので、バケツを交代で持つ姿が見られました。

薪と丸めた新聞紙をいれ、マッチで火を点けようとしています。

火の準備をしながら、くんできた海水を土鍋に入れます。うまく火が点いたら薪をくべて、煮つめ始めます。火の番をする子、あみじゃくしで浮いてくるあくやごみを取り除く子など、自然に分担していました。

煮つめると塩の結晶が土鍋につきます。土鍋を火からおろした後は、スプーンで塩の結晶をただひたすら削り取ります。削り取った分だけ塩として持ち帰れるとあって、どの班も協力しながら無心に削っていました。たくさん取れたかな?

【最後の昼食】

【退所式】 お世話になったとちぎ海浜自然の家のスタッフの方々に、代表児童がお礼の言葉を伝えました。

【到着・帰校式】 体育館で帰校式をおこないました。代表児童が、活動での感想を伝えました。

雨の2日間となってしまいましたが、予定どおりの活動をすることができました。この臨海自然教室で得たものは大きいと思います。子どもたちの今後に期待です。保護者の皆様、荷物の準備や送迎等、大変お世話になりました。ありがとうございました。

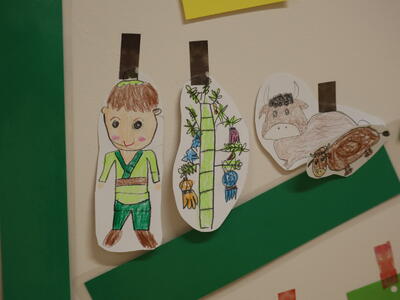

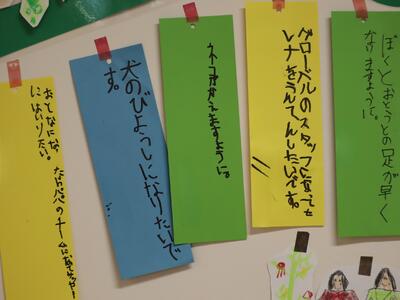

星に願いを(2年生教室掲示)

今日から7月。先日、2年生教室にすてきな七夕飾りがあるのを発見しました。

子どもたちの手作りで、一人一人願い事が書いてあります。

自分のこと、家族のこと、将来の夢、できるようになりたいことなど、それぞれの願いが書かれています。読んでいると、視野が広がっているな、家族やまわりの人の幸せをかんがえている子もいるんだな…と感じました(もちろん、自分のことを願う・思うのも大切です)。願いをもつ・目標をもつことは、とても大切です。願いや目標の達成のためにチャンスをつかみ、ぜひ努力し、チャレンジし、成長(チェンジ)してほしい、そして自分の・まわりの幸せのために努力できる人になってほしいなと思っています。

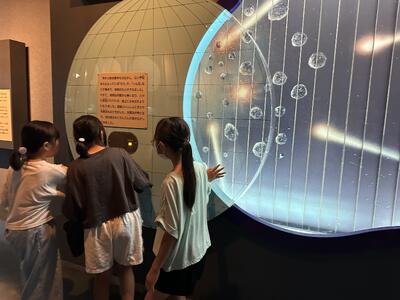

5年臨海自然教室の様子②

【活動②海の展示館・海の図書館】 夕食までの時間、海の展示館や海の図書館で過ごしました。

【活動③貝の根付けづくり】 夕食の後は、創作活動。説明を聞いた後、思い思いに貝の根付けづくりに取りかかりました。細かい作業でしたが、1つめより2つめ、3つめとなるにつれて作業時間が短くなり、手早く作っていました。布の色の組み合わせを工夫したり、誰に渡そうか思いを巡らせたりしながら、活動していました。

【班長会議】 生活班長と活動班長は、学習コーナーに集まって班長会議。今日の反省や明日の活動内容に確認をおこないました。このあと、部屋に戻って、班員に班長会議の内容を伝えることになります。班長さん、1日お疲れ様でした。

【お風呂・就寝】 お風呂の後、就寝。1日目は、計画どおり活動できました。慣れないところでいつも以上に疲れもあったことでしょう。おやすみなさい。

③に続く

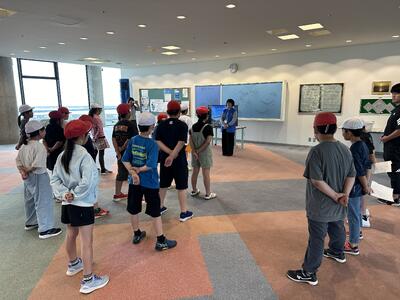

5年臨海自然教室の様子①

6月10日(火)・11日(水)の1泊2日で行った5年生の臨海自然教室。その様子を何回かに分けてお伝えします。

【出発式の様子】 楽しみにしていた宿泊学習。児童代表あいさつや「いってきます」のあいさつの後、バスに乗り込みました。少し緊張しているようす。

【とちぎ海浜自然の家に到着】 バスの中は和やかムード。途中、笠間PAでトイレ休憩をとり、海沿いの道を走り、到着。林の中から現れたとちぎ海浜自然の家の建物の大きさに歓声を上げていました。

【入所式・オリエンテーション】 児童代表あいさつのあと、館内での過ごし方や注意してほしいことなどを聞きました。学ぶ姿勢で生活してほしいとの話がありました。

【1日目の昼食】 部屋に荷物を置いた後、自然の家初めての食事。広い食堂で、みんなで座って食べました。今日のメニューはカレー。何度もおかわりしていました (゚Д゚)

【食事の後・・・】 雨がやんだので、メイン広場にでて、記念撮影。

【活動①砂浜活動】 曇り空で、時折雨が落ちてくることもありましたが、子どもたちは打ち寄せる波に大はしゃぎ。

まずは、砂浜でゲーム。ひしゃくで水をくんで、バケツに水をためる速さを競いました。ボール蹴りリレーなどもおこない、ウォーミングアップはバッチリ。

その後、活動班で協力して、砂の造形に取り組みました。

見事な作品ができあがりました。何を作ったかわかりましたか?

②に続く

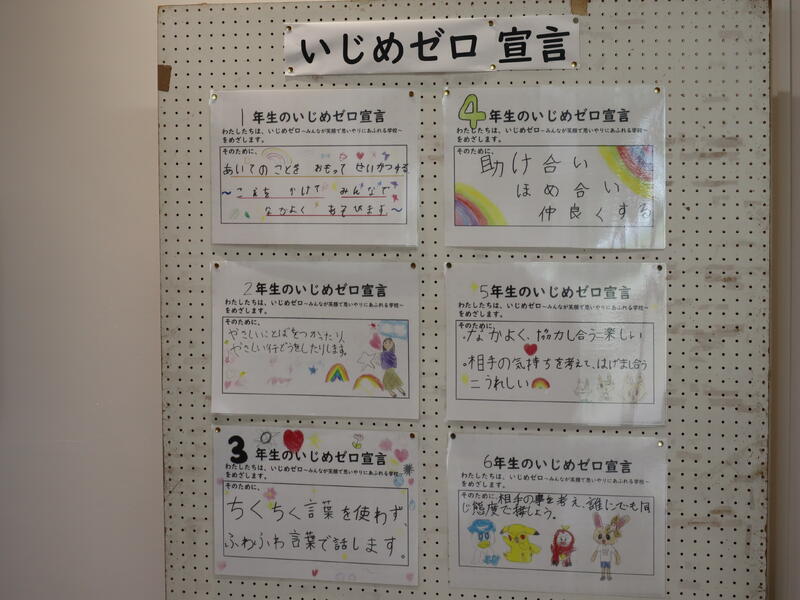

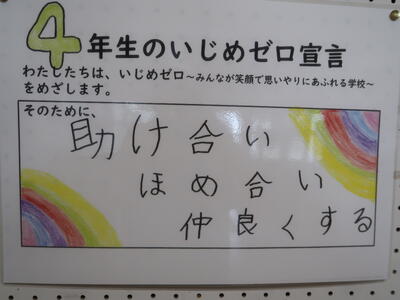

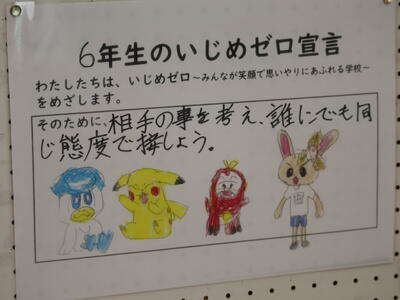

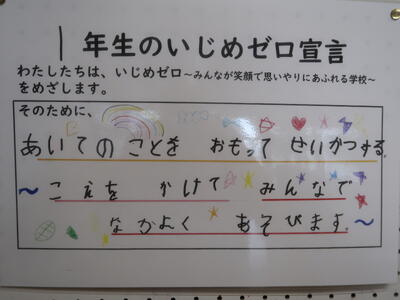

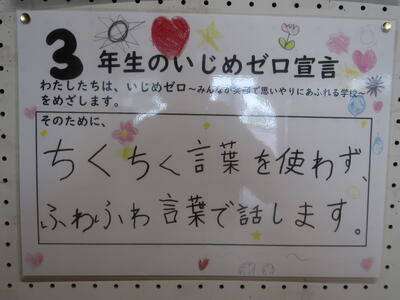

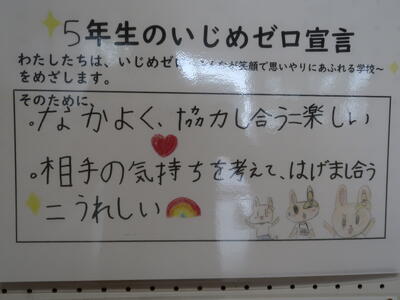

だれもが安心して力を出し、みんなが幸せを感じる学校となるために

今月(6月)、各学級では「いじめゼロ宣言」の目標を立てました。現在、クラスごとの宣言を、昇降口入口に掲示し、子どもたちみんなが見られるようになっています。

6月は、さくら市教育委員会による「いじめストップ月間」として、特に指導・支援に力を入れていく月となっています。本校では、この期間、この「いじめゼロ宣言」活動や、担任と児童との教育相談を実施してきました。

宣言はクラスごとに子どもたちによって決めました。各クラスでは、人権を大切にし、いじめなど、いやな思いをする子がいないようにするにはどうしたらよいかを話し合い、宣言にしました。そして、クラスの目標を達成するために、自分は何をしていくかを考え実行することになっています。

いじめなどがあっては、安心して自分の力は発揮できません。今後も、みんなが幸せを感じる学校となっていくよう、教職員一同子どもたちに支援、指導をしていきたいと改めて感じています。

読み聞かせ2

先週26日の朝、今年度2回目の読み聞かせを行いました。

お話の会ポピーやお話ボランティアの皆さんにお越しいただき子どもたちにいろいろな物語を読んでいただきました。子どもたちは本の絵をじーっと見たり、話をよく聴いたりしながら、本の世界に浸っていました。

「1年生もとてもよく聴いてくれてうれしかったです。身を乗り出してほんとよく聴いてたんですよ。」終わったあとに1年生に読み聞かせをした方がボランティアのみなさんにうれしそうにお話ししていました。ちょうど私も1年生のその様子を見ていましたが、とてもほほえましく、よく聴いている子どもたちをうれしく思いました。

読み聞かせは子どもたちにとって月に一度のお楽しみ。読み聞かせの皆さん、来月もよろしくお願いいたします。

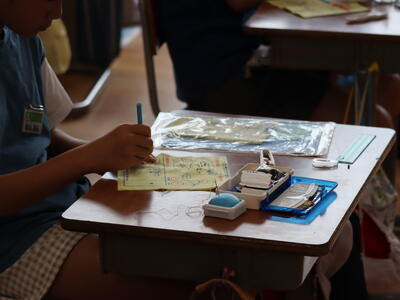

夢中になって一針一針。(5年家庭科・手縫い実習)

5年生が真剣なまなざしで夢中になって手元を見ながら手を必死に動かしています。

この時間は、家庭科の授業で、針と糸で手縫いの実習を行っていました。玉結びや玉どめを先日習った子どもたちはこの時間は「五」を縫いました。後ろから針を刺して、次は前から刺して…いろいろ順番も考えて針を刺していかなければなりません。器用にこなす子もいれば、なかなか針が進まない子もいます。早く終わった子はちょっと迷っている子のアドバイスやお手伝い。すてきな光景です。

「五」が終わった子が次に挑戦したのは自分の名前の手縫いです。チャコペンで布に字を書いて縫っていきます。先生おすすめは「カタカナ」。漢字は画数が多い、ひらがなは丸みのある字が多いので難しいようです。どんどん、自分の名前の手縫いにチャレンジしていました。

(↑ 一番下の写真)「オ」がていねいに縫えていますね。

夢中になって一針一針(ひとはりひとはり)。がんばりました。

クラブ活動3+ONE

23日(月)今年度3回目のクラブ活動がありました。

この日はまだまだ蒸し暑く雷の心配もあったので、屋外スポーツクラブも体育館で行いました。どのクラブも、子どもたちは楽しそうに、また、夢中になって活動に取り組んでいました。

(+ONE)さて、そのクラブの時間、校舎をぐるっと回っていると音楽室からは楽器の音色が。クラブ活動がない3年生の金管部の子どもたちが練習をしていました。

3年生の新加入メンバーは5人。指導者の先生から「どの子も一生懸命に練習しています」とお褒めの言葉をいただきました。「大人がいないところでも遊ぶことなく一生懸命楽器に向き合っているんですよ」ともお話しいただきとても感心していらっしゃいました。この子たちも楽しそうに、夢中になっているのを見て心があたたかくなりました。

ロング昼休み

23日(月)はロング昼休みで、いつもの清掃がなく、昼休みを長くとった日でした。

「たくさん外で遊べるぞ~」と心待ちにしていた子どもたちも多かったようですが、この日はお昼頃から怪しい雲が。そして、給食を食べている頃にはポツポツと雨が降り出してしまいました。しかもこの日は天気予報によると雷の心配もありましたので、急遽、体育館を開放しエアコンを付け子どもたちが使えるようにしました。ロング昼休みの前半は下学年、後半は高学年と二部制にしました。だるまさんが転んだや、ケイドロ、おにごっこなど、さまざまな学年が交ざって(先生も交ざって)楽しい時間を過ごしました。

後半、体育館に入ろうと入口にスタンバっている上学年児童。ワクワクが伝わってきます。

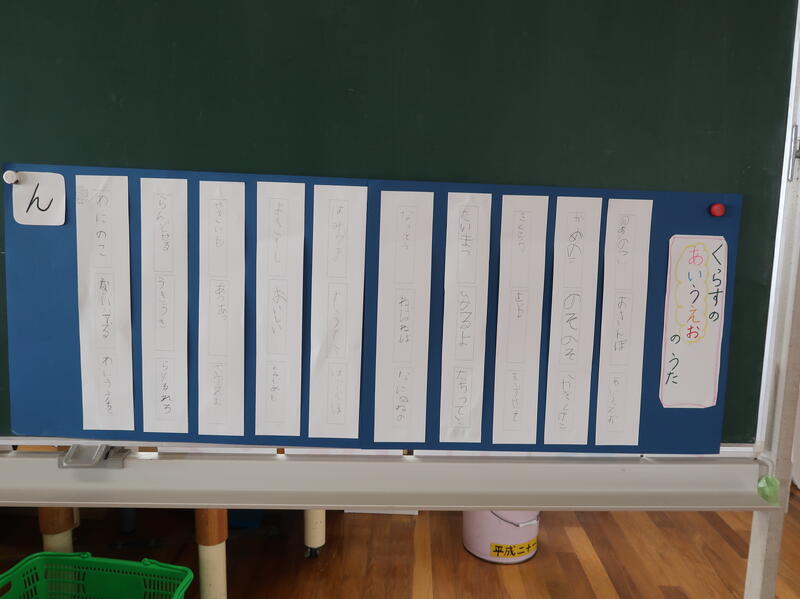

くらすの あいうえお のうた(1年国語)

1年教室に詩が掲示されていました。

くらすの あいうえお のうた

ありのこ おさんぽ あいうえお

かめのこ のそのそ かきくけこ

さくらが さいたよ さしすせそ

たいまつ ひかるよ たちつてと

なっとう ねばねば なにぬねの

はみがき すうすう はひふへほ

まきずし おいしい まみむめも

やきいも あつあつ やいゆえよ

らんどせる うきうき らりるれろ

わにのこ ないてる わいうえを

ん

1年生の国語の教科書に「うたにあわせてあいうえお」という詩がのっています。

「あかるい あさひだ あいうえお

いいこと いろいろ あいうえお

・・・」

声に出して読むと、とても心地よい詩で、1行1行が決まった音数(4・4・5音)で作られています。

ひらがなを学んでいる1年生は、この詩をアレンジして、「あいうえお」から「わいうえを」までの詩を作ったようです。とてもユニークで、読んでいて自然に笑顔になってしまいました。

泳ぎ方を身に付けて&安全確保に向けて(5年体育)

5年生(高学年)の水泳運動では、クロールや平泳ぎの泳ぎ方を身に付ける、呼吸をしたり手足を動かしたりして続けて長く浮く・泳ぐことができることを目標に水泳運動を行います。と同時に、「呼吸する」「浮く」ことで万が一の際に安全を確保できるようにすることも学びます。(7月、夏休み前には「着衣水泳」も実施します。)

この日は、お日様は顔を出していませんでしたが、蒸し暑く、絶好のプール日和でした。5年生の子どもたちが、それぞれの目標に向かって水泳運動にチャレンジしていました。先生と一緒にビート板を使って浮く、呼吸することを学ぶ子、パートナーの子と一緒に練習する子、中には、お互いにアドバイスしたり、よいところを伝え合ったりしている場面も見られました。すてきな光景です。

「25mは泳げない」と言っていた子がこの日スイスイと息継ぎも上手に向こう側まで。なんと25m泳ぎ切りました。チャレンジしたことに拍手です。泳ぎ切って見せた笑顔がとってもすてきでした。

それぞれスタート(どのくらい泳げるか)がちがいますし、目標も異なりますが、大切なのは「自分の目標に向けて努力すること」です。そんな子どもたちがたくさん見られたうれしい時間でした。

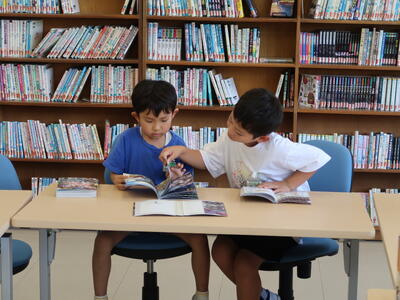

暑い日の一コマ

先週は季節先取りの暑さで、現在梅雨シーズンであるのを忘れるくらいでした。WBGT数値が高く外遊びができない日もありましたが、そんな業間や昼休みの一コマです。

昇降口前の人権の花に水やりです。大きく元気に育ってます。ありがとう。

ウサギさんにえさをあげる当番さんです。2羽のウサギ(ココアとマロン)喜んでましたね。

緑化飼育委員会の子どもたちが花壇の花に水をあげます。特にサルビアが暑さでしょんぼりしていましたが、きっと元気を取り戻すでしょう。ありがとう。

図書室では、図書の先生が読み聞かせ。カツ丼になりたくない!と飛び出したとんかつ君。いろいろな出会いがあったけど結局カツ丼に戻りました…楽しいお話でしたね。

静かに、夢中になって本を読んでいる子、友だち同士で読んでいる子。さまざまな本読みの様子が見られます。

暑い日の一コマでした。

記録に・自分に挑戦(陸上記録会2025 @ さくらスタジアム)

6月20日(金)、さくらスタジアムで、5・6学年児童による陸上記録会を実施しました。令和5年度から、市内の全小学校がさくらスタジアムを利用して記録をとることになり、今回で3年目(3回目)を迎えました。5・6年生の子供たちがそれぞれの種目に挑戦しました。

種目は、100mに全員が参加、50mハードル、走り幅跳び、ボール投げの3種目で、自分がチャレンジしたい種目にエントリーして記録に挑戦です。「より速く、より遠くへ」。自己記録更新もあるでしょうし、「あの友だちには勝ちたい」という気持ちで臨む子もいたでしょう。いずれにしても、自分のめざす目標に向かって一人一人が記録に、そして自分自身に挑戦していた姿が見られうれしく感じました。

この陸上記録会は成長のチャンス。自分の記録に・自分にチャレンジして、少しでも成長(チェンジ)してほしいと開会式で子どもたちにお話ししました。短い時間でしたが、一人一人何かしらの成長を感じたと思っています。

※運営に協力いただいた、さくら市教育委員会の皆様に感謝申し上げます。また、応援にお越しいただいた保護者の皆様、大変お世話になりました。

年度始めの健康診断

新年度が始まって6月までに学校では子どもたちのさまざまな健康診断を行うことになっています。4月に行った身体計測・運動器検診のほか、5月から6月にかけて歯科検診、心臓検診、眼科検診を行いました。

歯科検診(5/29)

心臓検診(6/6)※1・4年

眼科検診(6/19)

「どんなことするのかな…」「痛くないのかな…」

「もう入っていいかな…」「どんなことしてるのかな…」心の声が聞こえてくるようです。

お越しいただいた校医の先生方、検診担当の方々、お世話になりました。なお、検診結果については学校からおうちの方にお知らせが届きます(検診によってはすでに通知済みです)。内容を確認いただき、必要に応じて医療機関等での再受診等をお願いいたします。

自分の命は自分で守る(1年・あんしん教室)

17日(火)、1年生の「あんしん教室」が開かれました。「いか・の・お・す・し」をもとに、警備会社の方に不審者から身を守る授業をしていただきました。「いか・の・お・す・し」はご存じのとおり、「(ついて)いかない・のらない・おおごえを出す・すぐにげる・しらせる」という、不審者から身を守る合い言葉です。一つ一つ、クイズや実際に練習もしながら、いざというときのための訓練を行いました。

授業の終わりは決めの「敬礼」を教えていただきました。みんなかっこよく「敬礼」ができましたね。それから、警備会社のお姉さんからは「宿題」もでましたね。みんなおうちに帰って「宿題」はできたかな?(「宿題」は、今日習った「いか・の・お・す・し」をおうちの人にお話しすることでした。)

1年生のみなさん、「自分の命は自分で守る」ことがなんと言っても重要です。学校の行き帰りだけでなく、休みの日、そして楽しみな夏休みもあと1ヶ月ですので十分に気を付けてくださいね。保護者や地域のみなさんの見守りもどうぞよろしくお願いいたします。

アヒルになったりカニになったり(2年体育)

先日の2年生の体育の時間、プールでの水遊びの様子です。

低学年では、水に慣れる・親しむことを目的に、水の中を移動する運動遊びや、もぐる・浮く運動遊びを行います。いずれも、楽しく運動することが大切です。2年生はプール活動2年目ですので心得もよく分かっていて先生との息もぴったりです。お隣同士で水をかけ合ったり、定番の「流れるプール」をつくってみたり。移動する遊びでは、しゃがんで歩く「アヒルさん」、しゃがんで横歩きの「カニさん」それから体育座りになってそのまま浮く「ダンゴムシ」など、いろいろな生き物になって楽しんでいました。

友だち同士で「見ててね」と技を見せ合ったり、「先生!やってみるから見てください!」と知らせてくれたり。先生にも水かけ攻撃!とても楽しそうに活動している様子が見られ、(暑い日でしたが)心がさらにあたたかくなりました。

終わった後、教室に戻る子どもたち。タオルを肩にかけて戻る様子、私は「アンパンマン」と呼んでいます(*^_^*)

「きずな」の大切さ

総合的な学習の時間に「福祉」について学んでいる4年生。昨日、その4年生が、ガイドランナー講習会を行いました。ガイドランナーとは視覚に障害があるランナーの「目」となり、マラソンなどの競技を二人三脚で行う伴走者のことです。

今回お越しいただいたのは、北京パラリンピック日本代表選手で、2022年いちご一会とちぎ国体で2つの金メダルを獲得した加治佐博昭(かじさひろあき)さんと、加治佐さんのガイドランナーの豊島聡(とよしまさとし)さんです。

はじめに、加治佐さんの日常の生活の様子、目の不自由な人が生活するために必要な設備や道具などについて話を聞きました。また、どのような助けが必要なのかを丁寧にお話くださいました。そして、加治佐さんや豊島さんが行っている練習や競技の実際についても、お話をうかがいました。

ガイドランナーは、あくまでもランナーの「目」の役目であるので、競技中にリードしたり「がんばって」という声かけはしてはいけないそうです。「あと〇mで右に曲がります」「時間は〇分です」という目で見る情報のみ伝えてよいとのお話に、子どもたちも(私も)とてもおどろきでした。

休憩時間には、加治佐さんが用意してくださった、選手ユニフォームやメダルを見て、さわって、そして実際に着たり首にかけさせてもらったり。子どもたちは大喜びでした。(「日本代表」「メダリスト」がたくさん誕生しました(^^;))

その後、実際にガイドランナー体験をおこないました。

はじめに、加治佐さんと豊島さんが歩いたり走ったりする様子を見ました。豊島さんのガイドで加治佐さんがとてもスムーズに走っていることに児童はとても感心していました。

次は、ペアになり、一人はアイマスクをして視覚障害者の体験を、一人はガイドランナーの体験をします。はじめはガイド役の肩をたよりに歩きます。そしていよいよ「きずな」と呼ばれる伴走ロープ(今回ははちまきで代用)を二人でにぎり、スタートです。視覚障害者の目となる伴走者は、足下の状況や先の見通しまで細かく情報をはっきりと伝えることが大切ということを学びました。

(「右かな・・・」「あとちょっとで曲がる」ではなく、「右です」「あと1mで左90度に曲がります」とはっきり、具体的に伝えることが大切ですと教えていただきました。)

最後にお二人から「何か困っている人がいるかなと気付いたときは、声がかけられる・行動に移せるようになってほしい」というお話をいただきました。ロープはなくても、人と人とを結ぶきずなはとても大切であること、そして見えないことの不安や怖さを体験し、障害のある方の身になって考える大切さを学んだ機会になったと思います。

また、障害をカバーし、助け合うことで、加治佐さんと豊島さんのように自分の夢にチャレンジし続けることができる、という心の引き出しを作れたのではないかと思います。

加治佐さん、豊島さん、お忙しいところ本当にありがとうございました。

部活動報告

本校HPのメニュー欄に、『体育文化後援会(野球・バスケ・金管)』があります。野球部の活動報告を載せましたので、ぜひご覧ください。

「ここがすみか」(3年生・図工)

先週のこと、3年生がにこにこしながら昇降口を出て、校庭北のトトロの丘の方に行きました。3年生の子どもたちに聞いてみると、この時間は図工の「ここがすみか」という勉強で、今日は実際に外に出て、「すみか」を見つけるんです!と楽しそうに教えてくれました。

この単元では、子どもたちが自然素材を使って自分だけのすみかを作る活動を楽しみます。子どもたちは、前もって作った小さな小さな「すきまくん」(と子どもたちは呼んでいました)を持って校庭北側のトトロの丘周辺に向かいました。自然の中でお気に入りの「すみ」を見つけて「すきまくん」のすみかにして、どんなすみかにしようかな…と想像をふくらませながら、落ち葉や小枝、石などを使い、自由に作品を作っていました。想像力を豊かにし、自然への関心を深めることを目的とした楽しい学習です。

梅雨の合間のいい天気のもと、水と緑の中で気持ちよく楽しく活動していました。

なかよしタイム2

16日の昼休みに「なかよしタイム」を行いました。

「なかよしタイム」は「まつのみ班」(縦割り班)での自由遊びです。先月のなかよしタイムでは、遊ぶ計画を立てたので、今回からはいよいよみんなで遊びます。6年生を中心に遊び開始。「ドッジボール」「だるまさんが転んだ」「おにごっこ」「へびおに」などで遊びました。見ていると、高学年は自分より下の学年の子たちをリードします。下の学年の子たちは、お兄さんお姉さんの言うことを聞きながら一緒に遊びます。遊びではありますがリーダーシップやフォロワーシップを育てる意味で大切な班活動です。

ずっと様子を見ていたら、おにごっこをする班の6年生が、1年生が慣れていないことから場所を狭くして遊びやすくしたり、ドッジボールでは低学年にボールを渡したりするなど、気遣う場面も多く見られました。

チャイムが鳴って終了。6年生が集合をかけて、次の遊びをみんなに伝え、終わりのあいさつをしました。どの班も楽しく充実した時間を過ごしていたようです。次回は、ちょっと先になってしまいますが、夏休みのあと、9月末の予定です。

小学校初めてのプール(1年生・体育)

16日、暑い1日でした。この日、1年生が小学校に入学して初めてのプールに入りました。

シャワーを浴びてプールサイドで準備運動をして、小プールに。水をかけ合ったり、水の中を歩いたり、フラフープをくぐってみたり、いろいろな水遊び活動を楽しみました。

暑い日でしたので、子どもたちはとても気持ちよさそうに、楽しそうにしていました。見ている私も何だか楽しくなるひとときでした。

演劇鑑賞会「とんからり」

6月13日、演劇鑑賞会を行いました。

今回は「とんからり」(劇団風の子)という演目で、昔遊びやわらべ唄、民話などをベースにした演劇でした。さまざまな屋台、笛や太鼓などのにぎやかな演奏、こま回しやざる回しなどの大道芸など、ちょっとワクワク、ちょっとドキドキの内容でした。自分もまるで遊んでいるかのような不思議な感覚になりました。

子どもたちは、目の前で繰り広げられるさまざまな出来事に目を丸くしたり笑ったり。終了後、劇団の方から「とてもいい子たちでした。」とお褒めの言葉もいただき、こちらもうれしくなりました。

テレビやパソコン・スマホ上ではない、本物の(生の)芸術に触れることはとても大切なことです。絵や演劇、音楽などの芸術にふれることは、子どもの成長にプラスになると聞いたことがあります。芸術に触れる機会・時間がどうしても減っている中、少しの時間でしたが、子どもたちにとって、この教室が有意義な時間となったらうれしく思います。

あらためて、劇団のみなさんに感謝申し上げます。ありがとうございました。

部活動報告

本校HPのメニュー欄に、『体育文化後援会(野球・バスケ・金管)』があります。野球部の活動報告を載せましたので、ぜひご覧ください。

祝プール開き(6年、3・4年体育)

今月初めのプール清掃後から水を入れはじめ、水もほどよく温まりました。先週から多くの子どもたちが楽しみにしている水泳・水遊びが始まりました。

梅雨入りして数日後、梅雨の合間の暑い日となったこの日(12日)の2時間目、6年生が今年度の「プール使い初め」をしました。利用開始に当たり、6年生の子どもたちの前で私から「プール開き」の宣言。みんなで拍手をして「プチ祝い」をしました。1年ぶりのプールで子どもたちは「うわー冷たーい!」と絶叫しながらも暑い中気持ちよさそうでした。

続いて3時間目は、3・4年生が合同体育でプールに入りました。3年生は初めての大プール。4年生の応援ももらいながらがんばって入りました。4年生も久しぶりのプールでしたので本当に楽しそうに活動していました。

夏休み前までの約1ヶ月、プールを使用します。保護者の皆様には、プールカードの確認や水着等の持ち物についてお手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。

※3・4年生は合同体育で実施しました。3・4年の担任と副担任の3名で3・4年の子どもたちを指導します。担任は、学年に関係なく声をかけたり指導したりします。これも「複数担任制」(いろいろな先生がいろいろな学年に関わる)に向けた取組の一つです。

今週の様子

今週は5年生が臨海自然教室に出かけました。それ以外の学年の今週の様子です。

1年生 生活「なつがやってきた」…「夏といえば?」子どもたちはいろいろイメージします。お友だちの発表を顔を見て聞く子が多いです。

※「校長先生にも聞いてみたら?」と子どもたち。ということで私も発表を。私の夏は「花火」でした。

2年生 音楽「かっこう」…歌い方をグループで考えて発表しました。いろいろな歌い方の工夫がでてきましたね。お話を聞く様子もよいですね。最後に工夫した歌い方で歌ってみました。強弱、歌い方、とても工夫が感じられました。

3年生 体育「プレルボール」…低めのネットを挟み、ボールをバウンドさせて打ち合い、得点を競うネット型ゲームです。ドイツで考案された運動だそうです。ボールがあちこちにバウンドしてしまいけっこう難しそうです。でもそれも含めて、とっても楽しそうにプレイしていました。

4年生 社会「ごみのゆくえ」…3・4年生が使う市の副読本が、今年度からリニューアルされデジタル版で配付されました。子どもたちはタブレット端末で見ています。グラフや写真を拡大してみられることもメリットです。

6年生 国語「聞いて、考えを深めよう」…学校に関わる大人の人にインタビューをして、聞いたことや考えたことを伝え合う学習です。聞きながら、相手の思いや願いなどを聞き出していけるとさらによいようですが大人でもなかなか難しいと思います。さすが6年生となると難易度も高いです。

6年生は、いろいろな先生方にアポを取って休み時間などにインタビューをしていました(最後の4枚は私にインタビューをしに来たときの子どもたちです)。どんなふうにまとめていくのかも楽しみですね。

ツバメのひなが。

先月、昇降口上(6年教室北側窓の上)にツバメの巣があることをお知らせしました。私も毎日、気にして見ていて、今月に入ってひなが顔を出していることに気付きました。そんな中、巣があることを教えてくれた1年生が先日、「校長先生、赤ちゃんが顔を出しているよ。」と教えてくれました。「そうだね、3羽いるみたいだね。」とお話しすると「4羽いると思うな。」とのこと。近くまで行って見てみたら4羽のひなが顔を出していました。子どもはよく見ています。子どもの目は本当に鋭い!

親鳥がえさを持ってくると「ちょうだい!」と大きく口を開けて待ち構えます。とても微笑ましいシーンです。そのうちのちょっと大きめの1羽はもう羽ばたいて今にも巣立ちそうな感じです。

本校の子どもたちと一緒に押上小に暮らすツバメたち。ひなが巣立つのももうすぐかもしれません。

クラブ活動の時間

9日(月)の6時間目はクラブ活動(第2回)でした。

本校には5つのクラブ(創作・室内スポーツ・屋外スポーツ・パソコン・ダンス)があり、4年生以上が所属して活動します。月に1回程度なので、回数は少ないのですが、クラブは子どもたちにとって好きなことに取り組める楽しい時間です。

※下の2枚目の児童は、石油ポンプとLEDライトで、映画「スターウォーズ」に出てくるライトセーバーをつくりました。すごい!

楽しそうに、はたまた真剣に。いろいろな表情が見られる時間でもあります。次の時間も楽しんでくださいね。

※最初の1枚と最後の2枚の写真は「ダンスクラブ」です。ダンス解説の動画を見ながらノリノリでした。ここで問題です。このダンスの曲は何でしょう?写真の様子からお考えください。ヒントは、アルファベット3文字「〇.〇.〇.」です。

お帰りなさい(5年・臨海自然教室)

さきほど、5年生が海から帰ってきました。

さぞかし疲れただろうな…と思いバスを降りてきた子どもたちを見たら、とても充実した表情でした。関東地方は昨日から梅雨入り。でも天気の善し悪しに負けることなく、5年生はいろいろな活動にチャレンジしてきたようです。きっと一回り二回り、成長したことでしょう。子どもたちそれぞれの「3C」(チャンス・チャレンジ・チェンジ(成長))が育まれたらうれしく思います。保護者の皆様、いろいろと準備やお見送り、お出迎え等もお世話になりました。おうちでぜひ、自然教室のこと、お子さんからいろいろとお聞きいただければと思います。

5年生のみんな、おかえりなさい。

グリーンタイム2(花苗植え活動)

先日のグリーンタイムでは、花壇の花を取って土を耕しました。この日(9日)は、花壇に花苗を植えました。

まつのみ班(縦割り班)ごとの活動です。5・6年生が中心になって、赤、オレンジ、黄色のマリーゴールドと青いサルビア(ブルーサルビア)をレイアウトを考えて並べ、一斉に植えました。レイアウトを考えるのもけっこうたいへんです。色のバランスや、苗同士の間隔や苗の配置など、感性が試されます!「サルビアは背が高いから、真ん中に植えよう」「同じ色が続かないように色を変えて…」などと、話し合っていた班もありました。班ごとにレイアウトもさまざまで個性が出ます。レイアウトが決まったら一斉に植えていきます。1年生にとっては、はじめての苗植えでしたが、上級生が手伝ったり優しく声をかけたりしながら、一生懸命に植える姿が見られました。 早く終わった班はプランターの苗植えも行いました。

※活動終了後は昼休みになりましたが、高学年の児童が、体育館通路の花壇やプランターへの苗植えを手伝ってくれました。いろいろおしゃべりをしながら作業をしていて、とても楽しくうれしく心あたたかくなるひとときでした。お手伝い、ありがとう。

「人権の花」贈呈式

このたび、さくら市の人権擁護啓発活動事業として「人権の花」(マリーゴールド200苗とプランター)をいただきました。この日はさくら市人権擁護委員の4名のみなさんが来校し、学年代表児童が人権の花を受け取りました。

花の受け渡しのあと、擁護委員の方から「人権の花を大切に育て、みんなの心の中にも笑顔とやさしさを育てて大きな花を咲かせてほしいです。」とお話をいただきました。そして代表児童がお礼のあいさつをし、みんなで感謝の気持ちをあいさつで表しました。これから、人権の花とともに、「人権」そのものを大切にしていくよう指導に当たるとともに自分自身の人権感覚を磨かなくては、と改めて感じているところです。

※プランターの人権の花は、昇降口前に置いて毎朝子どもたちを出迎えてもらうようにしました。(翌日の朝の様子です)

人権擁護委員のみなさん、たいへんお世話になりました。子どもたちの心の中に、あたたかく、やさしく、大きな花が咲くことを願っています。

海に向けて出発!(5年・臨海自然教室)

5年生は今日(6月10日)から1泊2日の臨海自然教室です。昨日、5年生何人かに「明日から海だね」とお話ししたら「とっても楽しみ~」「今晩は眠れないかも!」と本当にうれしそうでした。今朝の子どもたちはみんなワクワク・ドキドキ感で一杯な様子でした。

出発式、そして保護者のみなさんに「行ってきます」のあいさつのあと、バスに乗り込み、さきほど出発しました。

行き先は、県立とちぎ海浜自然の家(茨城県鉾田市)です。自然の家では、海岸での砂浜活動や、塩づくり、貝の根付けづくりなど、海ならではの活動を予定しています。保護者のみなさまにもいろいろとご協力いただき、また、お見送りもいただきありがとうございました。全員が元気に参加でき、とてもうれしく思っています。5年生のみなさん、宿泊学習のめあてに向かってがんばってきてくださいね。明日元気に帰ってくるのを楽しみにしています。

※自然教室期間中は、引率業務を優先する関係から、現地からの記事・写真等の随時掲載は見合わせます。後日、自然教室の様子を掲載いたしますのでご了承ください。

高学年の働き(プール清掃)

6月4日(水)に5・6年生児童によるプール清掃を行いました。

5月31日(土)に消防団のみなさんにご協力いただいて清掃を行いました。この日は清掃の仕上げです。仕上げとはいえ、壁面や床にはまだ汚れがありますのでブラシで磨いたり、葉っぱをすくったりしました。また、プール周りの草や枯れ葉を取ったりして、美しいプールにしました。5・6年生で1時間、6年生はさらに1時間かけて一人一人が自分の役割を果たしました。高学年の働きに感謝です。

環境整備への参加とご協力ありがとうございました(PTA環境活動)

本日7日(土)PTA環境活動が開催されました。

先週末の予定でしたが、雨天が予想されたため、本日実施となりました。早朝から多くの保護者のみなさま、児童のみなさんに参加していただき、校庭の除草を中心に作業を行っていただきました。ありがとうございました。

今回は、校庭の草がとても目立っていたため、除草をお願いしたいところを白線で囲み、作業をしていただきました。

「子どもたちのため」「押上小のため」という保護者の皆様の気持ちがとても伝わり、本校が保護者の皆様に支えられていることを改めて感じた次第です。本当にありがとうございます。

あらためて、PTA美化委員会のみなさま、理事・執行部のみなさま、そして保護者のみなさま、お世話になりました。

※次回のPTA環境活動は9月6日(土)の予定です。

第1回学校運営協議会2025

6月2日(月)、今年度最初の学校運営協議会を行いました。

はじめに教育委員会の方から委嘱状の交付、そして校内を回り授業や教室環境を参観いただきました。その後、校長の学校教育目標と経営計画・理念についての説明、そして熟議を行いました。熟議では、今年度、協議会として進めていくことを確認しました。今年度は150周年記念行事の内容を決定することがゴールです。そのためにいろいろとリサーチをすることを確認しました。

また、校長からの提案で、委員のみなさんと「みんながワクワクドキドキする学校づくりプロジェクト」(”ワクドキプロジェクト”)を進めることになりました。委員のみなさんからも「楽しそうですね」「そういうの私も好きです」との声をいただき、大変ありがたく感じました。委員さんが「3C」(チャンス・チャレンジ・チェンジ)の充実、そして「だれもが安心して力を出し、みんなが幸せを感じる学校」の実現のためにがんばっていただけること、とてもうれしく、心強い限りです。(プロジェクトの内容は…まだ秘密です!)

委員のみなさま、今年度も、押上小学校の子どもたちのため・地域のために、一緒に楽しみながら活動くださいますようお願いいたします。私自身も委員の一人として”ワクドキ”しています!

※「学校運営協議会」について…この協議会は保護者や地域の方によって組織されています。学校の教育活動や運営に関して話し合ったり協働したりしながら特色ある学校づくりを目指すことを目的とした取組です。

全校児童のランチルーム給食

今月(6月)から、ランチルームでの給食が始まりました。

「おいしい給食ごちそうさまでした!」調理員さんに対する給食当番さんのあいさつもとてもいいです。

本校の特色でもある全校ランチルームでの給食。みんなで食事を楽しめることは心の成長にもよいことだと感じています。そして、いろいろな学年の子どもたちがおいしく食べる姿を見られ幸せを感じています。

朝の活動「読み聞かせ」(第1回)

先週、今年度初めての読み聞かせがありました。

読み聞かせは、朝の活動の時間に「アリスの会」「お話ポピー」などの読み聞かせボランティアのみなさんがお越しになり、各教室で行っていただいています。今回は「アリスの会」のみなさんに来ていただきました。物語や絵本のほか、「語り」も行っていただきました。子どもたちは真剣なまなざしでよく見てよく聞いていました。楽しいお話は自然と笑顔に。1年生も楽しそうに聞いていました。

「読書は心の糧」とも言われます。本校では読書活動に力を入れていて、図書事務員によるブックトークも行っています。これから、読み聞かせやブックトークで、楽しいお話、ちょっと怖いお話、キュンとなるお話など、いろいろなお話がみなさんを待っています。楽しみにしていてくださいね。私もとても楽しみにしています。

※5年教室では、錯覚の本を紹介していました。ぐるぐる動いているように見える絵、浮き出てくるように見えてくる不思議な絵、同じ長さなのに、まわりの線・模様によって長さがちがって見える2本の線など、おもしろい内容でした。今度、錯覚の本を探して読んでみようと思います。

授業力の向上に向けて

今年度、本校には週に1日、「学力向上推進リ-ダー」の先生が来校しています。リーダーの先生には、授業の様子を見ていただき、よい点や改善点などをアドバイスしていただいています。

ある日の3年生の国語の授業です。説明文の内容を読み取り、まとめの部分がどんな役割をしているかを考える授業でした。子どもたちの様子も見ていただきながら、授業の組み立て方や指示や発問、子どもたちの反応の受け答えなど細かな点までアドバイスをいただきました。

先生方の授業力(分かる授業)向上は、子どもたちの学力向上につながる大切なことです。引き続き、リーダーの先生にいろいろとアドバイスをいただきながら、子どもたちの学力向上に向けて努力していきたいと思います。

朝の活動「スポーツタイム」(第1回)

子どもたちの体力向上は、学力向上や豊かな心の育成とともに、本校として目指しているものです。その体力向上を目的として朝の活動に運動を位置づけ、「スポーツタイム」として、水曜日の朝に行っています。季節や関連する行事に合わせて内容を変えて実施します。学年はじめは準備体操、また、運動会近くになったらラジオ体操、冬場は持久走やなわとびなどを行う予定です。先週5月28日(水)の朝、今年度最初のスポーツタイムを行いました。

今回は、体育の準備運動に使える体操です。曲に合わせて、ダンスのように体を動かします。体育担当の教員が動きのポイントを伝え、運動委員会児童が手本となってステージ上で動きます。そしてさっそく曲を流して体操をしました。1年生をはじめ子どもたちも先生方もノリノリで体操です。終わると「疲れた~」「熱くなった~」という声が。ラジオ体操もそうですが、体操はしっかりと動くと運動量が結構あります。

「好きこそものの上手なれ」。とにかく、子どもたちには体を動かすことを楽しいと思えるようになってほしいと願っています。

修学旅行2025の様子その4(最終)

5月22日(木)~23日(金)に6年生が修学旅行に行ってきました。その様子を紹介します。

2日目後半(昼食~スカイツリー~帰校)

途中、車窓から見た浅草寺の雷門、すごい人の数でした。昼食はスカイツリーソラマチの洋食屋さんでオムライス&ハンバーグ。おいしかったですね。

スカイツリーでは、東京の町並みを見て、お買い物を堪能しましたね。

無事に全日程を終了することができました。保護者の皆様には、準備から当日の送迎、お出迎え等大変お世話になりました。ありがとうございました。6年生は、修学旅行を終えて、一回りも二回りも成長し、頼もしくなった印象です。これからの子どもたちの活躍が楽しみです。

避難訓練(竜巻対応訓練)と引き渡し訓練

30日(金)、竜巻を想定した避難訓練(竜巻対応訓練)と引き渡し訓練を行いました。

竜巻避難訓練では、「低くする」「頭を守る」「動かない」という安全行動と、「だんごむし」(頭と首を守る体勢)を練習しました。子どもたちは訓練を重ねることで、窓やカーテンを閉めることや机のシェルターづくりのことを身につけ行動に移せていました。

竜巻は12年前の9月に矢板市で発生し、多くの建物・車の被害がありました。また、その1年後の9月には、学区の蒲須坂地区でダウンバーストが発生。樹木が倒れる、ビニールハウスの倒壊などの被害がありました。そのことを訓練後、校長から児童に伝え、訓練をすることの大切さをお話ししました。

その後、引き渡し訓練を行いました。保護者の皆様には、足下の悪い中、訓練にご協力いただきありがとうございました。

事前にお知らせした手順を守っていただき、滞りなく行えこと、また、スムーズな引き渡しにご協力いただきましたこと本当にありがとうございました。感謝申し上げます。

消防団の皆様、桜守の皆様に感謝申し上げます(プール清掃、清掃・草刈り)

本日5月31日(土)、地元消防団のみなさんに本校のプール清掃を行っていただきました。

小雨模様の中、団員のみなさんが放水をし、一生懸命ブラシがけをしていただき、たいへんきれいになりました。感謝申し上げます。

清掃前

清掃後

また、同日、地元の有志の方による「桜守会」の方々には、敷地周辺の清掃や草刈りを行っていただきました。感謝申し上げます。

「子どもたちのため」「押上小のため」という地域の方々の熱意に本校が支えられていることを改めて感じたひとときでもありました。本当にありがとうございます。

修学旅行2025の様子その3

5月22日(木)~23日(金)に6年生が修学旅行に行ってきました。その様子を紹介します。

2日目前半(朝食~国会議事堂)

ホテルの朝食ビュッフェも豪華でした。好きなものを選べるっていいですね。国会議事堂は衆議院の建物を見学しました。教科書やテレビで見たことのある議場は子どもたちも興味津々でした。

最後の写真は、議事堂前の横断歩道を渡っている様子です。東京でも、議事堂前でも、どこでも、手をあげて渡る様子、さすが押小の子どもたちです。

めざせ!ホールインワン(6年生 フットゴルフ体験)

29日(木)、市内ゴルフ場で、6年生がフットゴルフ体験を行いました。

さくら市では、数年前から市内のゴルフ場を舞台に、フットゴルフ(大きめのボールを足で蹴って、ゴールに入れる)を推進しています。将来的には「フットゴルフの聖地」を目指しているそうです。市内の学校でもその体験活動を進めていて、本校でも高学年で実施しています。

6年生は、5年生だった昨年度2月に校庭でフットゴルフ体験をしたので、この日はいよいよ「ゴルフ場デビュー」でした。あいさつをした後は少しだけフットゴルフのルールなどを確認(5年生の時に教えてもらっていた「フットゴルフが生まれた国は?」の質問に多くの子が覚えていて、ゴルフ場の方は驚いていました!)。少し練習をして、いよいよ実戦形式でゲーム開始です。子どもたちはホールインワンを目指して(!?)、奮闘しました。それにしても、広々としたゴルフ場で思い切ってプレイできて気持ちいいですね。なんて幸せなことでしょう。

「もっとやりたい!!」終了の時間を知らされた子どもたちはとても残念がっていました。それほど「フットゴルフ in ゴルフ場」は楽しかったようです。ゴルフ場のみなさま、さくら市役所のみなさまには、このようなすてきな体験の機会をいただき感謝申し上げます。フットゴルフをはじめ、これまでにない「ニュースポーツ」は生涯にわたって楽しめるスポーツです。楽しいなと思えたらうれしいです。

※今年はさくら市誕生20周年。ということで、本校でも20周年記念の「特別お楽しみイベント」(!!)を計画しています。この記事に関係していることかもしれませんよ。まままさか…それはのちほどのお楽しみに。

修学旅行2025の様子その2

5月22日(木)~23日(金)に6年生が修学旅行に行ってきました。その様子を紹介します。

1日目の夕方~夜 東京・お台場での夕食(ビュッフェ形式のすてきなレストラン)~ホテルの様子

お台場の夕日もきれいでしたね。都会の「充実のホテルライフ」も楽しみました。

体験学習目白押し(3年リコーダー講習会、3・4年社会科見学、6年租税教室)

春と秋は気候もすごしやすいこともあって、さまざまな体験学習を計画、実施しています。遠足や修学旅行のほか、今週も、27日に3年生が音楽のリコーダー講習会、4年生が県庁の見学、また6年生が税の大切さを学ぶ租税教室を実施しました。また、28日は3年生が市内の公共施設の見学に出かけました。体験学習目白押しです。

3年リコーダー講習会(リコーダー演奏家の方にお越しいただきました。ソプラノリコーダーのほか、大きいリコーダーや小さなリコーダーも見せていただき楽しいひとときでした。)

4年県庁見学(栃木県を学ぶ社会科見学です。昭和館も訪れたようですね。展望階からの眺めはよかったかな。)

6年租税教室(氏家税務署のみなさんにお越しいただきました。税金の大切さを学ぶことができました。1億円(レプリカ)が入ったケースも持ってみました!)

3年市内のさまざまな施設見学(市役所、道の駅、公民館など市内の施設を巡りました。本校出身の職員の方や、以前押上小にお勤めしていた職員の方に案内していただいたりもしました。)

実際に見る、体験する、また、外部講師の方を招いて詳しく学ぶことはとても大切です。子どもたちの心と頭にこの体験がきざまれて学習が深まることを願っています。

修学旅行2025の様子その1

5月22日(木)~23日(金)に6年生が修学旅行に行ってきました。その様子を紹介します。

1日目 出発~鎌倉見学(大仏様~~自由行動~鶴岡八幡宮)

みんなが楽しみにしていた自由行動、とっても満喫していました。たくさん買い物もできましたね。

グリーンタイム1

26日(月)、今年度初めてのグリーンタイム(緑化活動)を行いました。

まつのみ班ごとに花壇整備を行いました。今回は、冬にきれいな花を咲かせていたパンジーなどの花を抜き取り、来月に新たな苗を植えるための準備をします。集合、人数確認、移動、作業、片付け…と、6年生を中心に行いました。修学旅行の疲れも見せることなく、協力し合って作業する姿も最高学年としての責任感が備わっている感じです。

みんなで協力し合ってきれいになりました。解散後も緑化飼育委員会の児童が花壇まわりをきれいにして、さらにその後、用務員さんに耕運機で土を耕してもらいました。2週間後のグリーンタイムで花苗を植える予定です。

※5年生は生活習慣病予防検診のため参加できませんでした。次回の活躍を期待していますね。

遠足その2(1・2年生 なかがわ水遊園)

23日、1・2年生が遠足に行きました。行き先はなかがわ水遊園。たくさんの魚などを見たり、触れたり、また「おゆまるでおさかづくり」(「おゆまる」…お湯で柔らかくなる樹脂粘土)を楽しんできました。

1年生は、小学校初めての遠足、2年生もなかがわ水遊園の遠足は初めてでした。天気もよく、楽しかったようですね。

表彰朝会1(第1回松の実賞)

21日の朝、今年度初めての表彰朝会を行いました。今回は今年度最初の「松の実賞」の表彰です。「松の実賞」は「どの子にもその子ならではのよさがある」という考えで実施しており、子どもたちのよさを表彰することで、一人一人のよさを認め、育て、伸ばすこと、そして自己実現の喜びを経験させ、自尊感情や自己肯定感を高める目的で行っています。年間に全児童を表彰します。昭和50年(1975年)から始まった本校の特色ある表彰活動で、はじまって50年を超える伝統あるものです。

今回は16名が松の実賞の表彰を受けました。「係の仕事をしっかり行っています」「何度もハードルを練習するなど目標に向かって努力しています」など、自分のすべきことや目標に向かって努力していること、また、「クラスのため、友達のためによいと思うことを進んで行っています」「あいさつで学級を明るくしています」など、みんなのために行動していることが表彰されました。チャンスを見つけ、チャレンジし、チェンジ(成長)している姿(3C)、みんなのために行動している姿(&C)を表彰できること、とてもうれしく感じています。

※「3C&C」…3C(チャンス・チャレンジ・チェンジ)&C(Contribute 他者・チーム貢献)を表します。「3C&C」を意識しながら、子どもも教職員も成長を実感できる場にしたいと考えています。

受賞した児童は、返事や立ち方、もらい方など、とてもすばらしい所作でした。特に一番はじめに表彰だった6年生は、下級生の手本となるような立派な態度・所作でした。見ている児童も立腰の姿勢で臨んでいてうれしく感じました。

次回は7月に松の実賞表彰を行う予定です。子どもたち一人一人のそれぞれのよさが、すてきな「みんなの押上小学校」をつくりあげていると思っています。次の表彰を私も楽しみにしています。

修学旅行無事終了

23日(金)夕方、6年生がたくさんの思い出とともに修学旅行から無事戻りました。あいさつがよくできて、時間を考え、グループで協力し合って行動する、楽しく素敵な修学旅行になりました。そして、よく食べよく買い物をする、元気でエネルギーがある子どもたちでした。

保護者のみなさま2日間にわたり大変お世話になりました。旅行についてはぜひ、お子様から「おみやげ話」をお聞きいただければと思います。

6年生修学旅行2日目、全行程を終了しました

修学旅行2日目、国会議事堂見学、スカイツリーでの自由行動を楽しみました。

予定どおり15:00、スカイツリーを出発しました。子どもたちは「買い物疲れ」はあるかもしれませんが相変わらず元気です。これからふるさとさくら市に戻ります。

※昨晩、部屋をノックする音が。ある子が「明日もみんなが元気に旅行できるように」と、こんなお守りを渡してくれました。なんて素敵な心遣い…とてもうれしく幸せな気持ちになりました。お守りのおかげで大きな事故なく楽しく旅行を終えることができそうです。本当にありがとう。

修学旅行2日目

昨日出発した修学旅行も2日目となりました。

朝食の様子です。昨晩はぐっすり眠れた子、枕が変わってなかなか寝付けなかった子、超早く起きてしまった子など様々だったようです。いずれにしても食べっぷりを見ると、みんな元気です。

修学旅行2日目の今日は、国会議事堂とスカイツリーです。それでは行ってまいります。

※昨日(1日目)、道中、富士山の姿が現れました。途中雨模様でしたので今年は富士山は無理かな…とバスの中で思ってたところ、富士山が!私事で恐縮ですがこれで3年連続で富士山を見ることができました。なにかいいことあるかな?

6年生修学旅行1日目無事終了しました

夕食を終え、さきほどホテルにチェックインしました。全員元気に修学旅行1日目全ての予定を終えることができました。

鎌倉では、大仏様の見学、そして自由行動を満喫し、無事、集合場所の鶴岡八幡宮に集まることができました。予定していた場所は全て回れたかな?朝早く起きた子も多く歩き回って疲れた様子もありますが夕食もモリモリ食べて元気です。今晩は、東京・お台場に泊まり、明日は、東京(国会議事堂、スカイツリー)です。

1階のベランダ

「校長先生!アサガオの芽が出たんだよ!」

先日アサガオの種を蒔いた1年生が教えてくれました。蒔いてから1週間、水をかかさずにあげていた1年生のアサガオがついに芽を出しました。ベランダのアサガオは、その後、日に日に茎が伸び、葉が大きくなっています。

2年生のベランダでは、生活の学習で、一人一鉢の野菜を育てています。苗から育てるため根付くまでが難しくもあります。ミニトマト、ナス、オクラ、キュウリ、シシトウなど、いろいろな野菜を育てています。どんなふうに実を付けるかも楽しみですね。

3年生のベランダでは、理科の学習で、これも一人一鉢で植物を育てています。ホウセンカ、ヒマワリ、マリーゴールドの3種類があります。3年生は1年生同様、種から育てています。3年生は、この後、植物の成長を観察していく予定です。種を蒔くことから始まり、最後は種を収穫するところまで学んでいきます。

このように、1階のベランダではいろいろな植物の成長が見られます。どんなふうに成長していくか、また子どもたちがどんなことに気付き、学んでいくのか、とても楽しみでもあります。

※ベランダのコンクリートやブロックのすきまからは、かわいらしい花がたくましく芽を出して咲いていました。ある2年生の子たちはそんなかわいくもたくましいお花にも水をあげていました。「がんばってね」と声をかけている子もいます。何だかそんな姿を見ていると幸せな気分になります。

部活動報告

本校HPのメニュー欄に、『体育文化後援会(野球・バスケ・金管)』があります。野球部の活動報告を載せましたので、ぜひご覧ください。

修学旅行に出発(6年生)

6年生が本日(5月22日)から1泊2日で修学旅行へ出発しました。

行き先は、1日目が鎌倉、2日目の明日が東京です。

どんな修学旅行になるでしょうか。引率者もドキドキワクワクです。保護者のみなさまにもいろいろとご協力いただきありがとうございます。それでは行って参ります。

※旅行中は、引率業務を優先する関係から、旅行に関する記事の随時掲載は見合わせたいと思います。申し訳ありません。

遠足その1(3・4年 那須方面)

20日(火)絶好の遠足日和のこの日、3・4年生が遠足に行きました。行き先は那須方面。なす高原自然の家でのウォークラリー、ミニハイキング、殺生石見学を楽しんできました。

昨年度まで、遠足は3年生と4年生は別方面に行っていましたが、今年度から合同で行くようにしました。合同で行くので、行動班も3・4年混在(縦割り)のグループの編制に。全校で編制する「まつのみ班」と異なり、3・4年だけなので、4年生がお兄さんお姉さんとなってがんばったと思います。

※今年度、本校は市教育委員会から指定を受け「複数担任制」に関する実践研究を行っています。今回も、その実践の一つとして「複数学年合同での授業や行事」として34年合同実施・合同班での活動を行いました。

※1・2年生は合同で23日(金)になかがわ水遊園に、6年生は22日から鎌倉・東京方面に、5年生は来月に海浜自然教室に出発します。

福祉体験(4年総合的な学習の時間)

5月19日、4年生が総合的な学習の時間に、福祉体験を行いました。さくら市社会福祉協議会にご協力をいただき、車椅子体験、白杖体験、高齢者体験の3つの体験活動を実施しました。

白杖体験:白い杖(つえ)の体験です。杖の使い方、介助・案内の仕方を学び、実際に目隠しをして杖を使って体育館内や階段を歩いてみました。介助する方は、どのように声をかけたら相手が安心して歩けるかを考えて案内しました。

高齢者体験:いろいろな道具を身に付け、高齢者の疑似体験をしました。手足の不自由さ、目の見えなさ、耳の聞こえなさなどを体験しました。「動きづらい」「見えにくい」など、お年寄りの不自由さを体験しました。

「福祉」とは、「みんなが幸せに生きること」そして「幸せに暮らせる社会になるよう、協力し合うこと」です。まさに「みんなが幸せを感じる学校」につながる学習です。子どもたちは、今回の体験をもとに、これから「みんなが幸せになるためにどうしていったらよいか」という「福祉」について、調べたり学んだりしていく予定です。この体験を生かして自分(たち)の課題に取り組んでほしいです。

なかよしタイム2025

本校には「まつのみ班」という縦割り班があります。これは、1~6年生の縦割り(異学年)の10人前後の活動班で、全部で9班あります。(4月の「1年生を迎える会」、先日実施した新体力テストでも、この班で活動しました。)この「まつのみ班」で、いっしょに遊んだり、緑化活動をしたりします。19日(月)には、まつのみ班で一緒に遊ぶ「なかよしタイム」の1回目を行いました。

はじめにあらためて自己紹介で顔と名前を紹介し合いました。そして1回目ということで、自分たちでどんな遊びをするか、1年間の計画を立てました。6年生を中心に話し合います。6年生のリーダーシップがとても重要です。計画後、室内遊びをした班もありました。

「ドッジボール」や「へびおに」、「だるまさんが転んだ」など、いろいろな遊びの計画ができあがったようです。次回(6月16日)からはいよいよ班遊びです。楽しみですね。

※この活動は、上級生のリーダーシップ(6年生や5年生)と下級生のフォロワーシップ(5年生以下)を育む大切なものととらえています。遊びや緑化活動などを通して子どもたちがさらに伸びるよう支援していきたいと思います。

新体力テスト2025

15日(木)に新体力テストを実施しました。

本校では、テストのうち50m走、シャトルラン(持久力)、握力は各クラスで実施し、この日は、立ち幅跳び、上体起こし、反復横跳び、長座体前屈、ボール投げを行いました。子どもたちは1~6先生の活動班(まつのみ班)で会場を回ります。6年生が中心になって、班のメンバーを連れて行き、あいさつをしたり記録をとったりしました。中には5年生が6年生のサポートをする姿も見られました。こういうところでも高学年のリーダーシップが見られてうれしく思います。

※それから、今日は欠席ゼロでした。みんなで体力テストができたこともうれしいことです。

6年生は、片付けもしっかり行いました。こんな姿にも最高学年としての自覚が感じられます。

全校生のみなさん、自分の力、全力で出し切れたかな。

6年生のみなさん、リーダーシップを発揮していましたね。みんなのためにありがとう。5年生もみなさんも6年生のお手伝いをしっかりしていました。ありがとう。

あいさつ巡回活動1(市青少年センター活動)

14日(水)さくら市青少年センターのみなさまによる今年度最初のあいさつ巡回運動がありました。

早朝より、センターと市教育委員会のみなさん、民生児童委員さんもお越しになり、子どもたちの朝の登校に合わせてあいさつを交わしていただき子どもたちの意識を高めていただきました。

本校では、このあいさつ活動の際に6年生が登校後に外に出て、お越しになったみなさんと一緒にあいさつ運動を行っています。6年生のとても元気なあいさつで、こちらも何だか元気になってしまいます。あいさつの力ってすごいなと感じます。

参加いただいたセンター、市教育委員会、民生児童委員のみなさまありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。

校長室に行ってみよう!(1年生学校探検)

14日(水)、1年生が学校探検で校長室にやってきました。

合計3つのグループが来室しました。子どもたちは校長室のいろいろなものに興味津々な様子。歴代校長の写真、校長の机まわり、金庫の中身などなど、目を丸くして眺めます。

せっかくの機会なので椅子にも1人ずつ座ってみることにしました。「なんか気持ちいい。」「校長先生の椅子はくるくる回るんだね。」いろいろな感想を素直に表現します。みんな「ミニ校長先生」になっていました。

また、いろいろ質問がありました。「好きな食べ物は何ですか」「何時に帰っていますか」また「休み時間に外に出てるのはなんでですか」という質問も。そして結構答えるのが難しかった質問が「どんなお仕事をしているのですか」。私もがんばって1年生に分かるように答えたつもりですがちょっと自信がありません。子どもたちが分かってくれたらよいのですが…

聞きたいことがあったら、また来てくださいね。いつでも待ってます!

今年も歓喜の声に包まれて(5年田植え)

5月13日(火)今年度も地域の方(土屋さん)のご協力をいただき、5年生が田植えを行いました。

田植え前に、土屋さんから田植えのこと、米作りのこと、日本の農業のことなどをお話しいただきました。土屋さんのレクチャーはとても勉強になります。そして、これも恒例の「がんばるぞー」のかけ声で気分を盛り上げてくれました。

泥の中に裸足で入る体験は初めてという子も多く、田んぼに恐る恐る入っていく様子は微笑ましくもあります。子どもたちからは、「うわー!」「きゃー!」といった悲鳴にも近い声、「おもしろーい」「たのしー!」といった歓喜(?)の声が聞かれました。いよいよ田植え開始。苗を3本ぐらいずつ分けて植えていきます。はじめはおそるおそる植えていた子どもたちでしたが、そのうち慣れてきて、要領をつかんだ子も多かったようです。

先生もがんばります。

あっ!

しっかり洗ってね。

毎年、田んぼと苗を提供いただき、楽しく米作りのことを教えてくれている土屋さんには本当に感謝申し上げます。もう30年以上本校の子どもたちの体験学習のためにご協力をいただいています。これからもどうぞよろしくお願いいたします。

1年生も昼休み、お掃除、5時間目

1年生は入学して先週まで、4時間授業で給食を食べたら下校していましたが、今週から給食後が通常日課となりました。給食を終えたら昼休み、そして清掃です。これまで授業参観で5校時がある日もありましたが、昼休み・清掃・5校時という「フルバージョン」は初めてです。

まずは昼休み。遊具で遊んだり、ウサギさんに草をあげたり。髪かぶりもかぶっていて立派です。

お掃除の時間になりました。各学年の教室や昇降口、保健室が1年生の担当です。上級生が1年教室にお迎えにきて、掃除場所まで一緒に行きます。掃除場所では、上級生がいろいろ教えながら、一緒にぞうきんがけをしたり机を運んだりします。

5校時は、図工でした。「ねんどでごちそう なにつくろう」という学習でつくった粘土のごちそうをみんなにお話しします。何を作ったか、どこをがんばったかなどを発表しました。聞く方も楽しそうに聞いたり質問したりしていました。いろいろなごちそうがたくさん。おもわず私もいくつか質問してしまいました。

「さようなら。」この日は1・2・3年生が合同で下校の日。2・3年生が下校班のリーダーになって帰ります。みんな元気に下校しました。

1年生も学校生活に慣れ、よいスタートを切っています。

先週の一コマ

先週、1年生が「鳥の巣があるんだよ」と教えてくれました。昇降口から見上げると、6年教室北側の排気口の上に巣があります。とんできた鳥はツバメでした。親鳥と思わしきツバメが戻ってきてはまた出ていきます。中は見えませんが、ひな鳥が生まれているのでしょうか。でも見張っているような場面もあるのでまだ卵のままなのかもしれません。

また、先週まで保護者懇談がありました。保護者の皆様には、お忙しいところ来校いただきありがとうございました。懇談が少しでも有意義なものとなったならば幸いです。その期間は、臨時日課で、お掃除がありませんでした。6年生が、給食後のわずかな時間に、みんなが使うトイレや階段のお掃除や紙の交換などをしていました。みんなのために貢献しているすてきなワンシーンでした。6年生のみなさん、ありがとう。

早く芽が出ないかな(1年・生活科)

先日の3時間目、1年生がベランダに出ていました。

この時間、1年生は生活科の学習で、アサガオの種を蒔きました。その前に、種の観察。よく見て、色や形など特徴をとらえてかいています。

次にベランダに出て、いよいよ種まきです。最初に専用の土を先生からもらいますが、バケツリレーの要領で順番に渡していきます。また土を鉢に入れるときにもお友だちに声をかけたり手伝ったり、とてもすてきな場面が見られます。そして水やりをして土を少し湿らせて、いよいよ種を蒔きます。指の第一関節までの深さで穴を開けて、種を入れて土をかぶせます。そして最後にもう一度、水をかけて並べて完了です。

早く芽が出ないかな…いつ自分のアサガオの芽が出てくるか楽しみですね。

P.S.終わった後も、しっかり並んで帰ります。

えっ!窓ガラスにお絵かき?(4年図工)

4年教室で子どもたちが窓ガラスに絵を描いています。「えっ!窓ガラスにお絵かき?」

と思ったら、図工の「まどをのぞいて」という単元で、ガラス窓の向こうの景色に形や色を重ねて、楽しい様子を作り出す学習でした。この時間は、透明のプラ板を窓に当て、窓ガラスから見える景色を写す活動をしていました。

次の時間の様子です。写し取った風景に色を塗ったり、色セロハンなどの材料を貼ったりしていました。完成まであと少し。いつも見ている景色が、形や色を変えたりするとどんな風になるか楽しみですね。

※本校は今年度、市教育委員会から「複数担任制の準備に向けた実践研究」の指定を受けています。研究の一環として、2学年(または3学年)合同の授業や活動を行ったり、授業担当者を担任以外の先生が行う機会を増やしたりするなど、多くの教員が多くのクラスに関わるようにしています。今回の記事の4年生の図工も3年担任が授業を担当しています。

”ワクワク”が聞こえてくるようです(6年・修学旅行計画)

6年生の教室で、子どもたちがグループになっていろいろ話し合っていました。

のぞいてみると、今月22日に出発する修学旅行の班別行動の計画を立てていたのでした。今年度の修学旅行では班別行動は鎌倉とスカイツリーの2回行う予定です。この時間は、鎌倉での自由時間の計画を立てていました。自由行動は、大仏のある高徳院から出発して最後は鎌倉八幡宮に集合です。

「〇〇寺には行きたいな」「ここのお店に行ってみたい」「江ノ電の時間を調べてみよう」…ガイドブックや地図を広げてお寺や買い物場所を調べたり、話し合ったりと楽しそうです。中にはタブレットを使って、目的地までのルートや時間を調べたり、行ってみたい場所をストリートビュー機能を使って見てみたりする子も。今時です。

修学旅行まであと2週間です。子どもたちの心の中の”ワクワク”が聞こえてくるようでした。

楽しいひととき「ティータイム」

先日、5年生が家庭科でお茶をいれる学習をしました。

「私の生活、大発見!」という単元で、自分にできそうな家庭での仕事を見つける・活動してみるという学習です。「仕事」というと「やらなければならないこと」という感じですが、ここでは「家族の一員として生活をよりよくするためにどんなことができるか」を大切に勉強を進めます。よりよい生活に向けて、家族がほっとできる「ティータイム」、お茶の時間をもってみようということで、実際にお茶をいれる実習を行いました。お湯を沸かして、急須に茶葉を入れて、お湯を入れて、蒸らして、濃さを均等にするように湯飲みに注いで…いろいろやることがあります。そしてみんなで「ティータイム」。お茶がちょっと苦手な子もいたようですが、みんなで楽しくいただいていました。中には、もう一度お湯を沸かして「おかわり」する班も。楽しいひとときが過ごせたようですね。おうちでもぜひ実践してほしいなと思います。

お世話になります(保護者懇談)

5月1日(木)から保護者懇談が始まりました。保護者のみなさまには、ご多用の中、来校いただき感謝申し上げます。短い時間ではありますが、お子さんのことについてお話しできる貴重な時間、また保護者の皆様と担任とが直接顔をあわせることができる貴重な機会と思っています。どうぞよろしくお願いいたします。予定をご確認いただき、交通事故等に十分気をつけて来校ください。

早めに来校された場合は、廊下突き当たりの場所に椅子がありますのでお座りいただいてお待ちください。

学校のまわりを歩いてみたら(3年・社会)

「行ってきます!」

3年生の子どもたちが元気に昇降口から出発していきました。

先月末、3年生が社会科の校外学習で、学校のまわりの様子を調べに校外学習に出かけました。2回に分けて校外学習を行う予定で、今回は「学校の南・西コース」でした。市の堀用水や押上地区の旧押上小跡地などを巡りました。歩きながら、また見学ポイントでは、友だち同士で話し合ったり熱心にメモしたり。あらためて歩いてみると、いろいろな発見があるようです。

☆子どもたちの発見☆(3学年だよりから転載)

市の堀用水にて

「こんなに長くつづいているんだ。すごい!」

押上小学校跡にて

「前はここに押上小があったなんて…!」

次回は「学校の北・東コース」です。楽しみですね。

春爛漫

新年度もスタートして1ヶ月。あたたかな日が続くようになりました。

校庭の木々も葉が青々となり、サクラはすでに散ってしまいましたが、様々な花が咲き始めています。

校舎前の花だんの花も元気に咲いています。

ツツジも咲き始めました。

ハナミズキ(体育館まわりの樹木)の花は真ん中の小さなつぶつぶで、まわりの花のような部分は「総苞片」(そうほうへん)と呼ばれる花のつけ根の「葉」だそうです。

フジも花をつけはじめ、クマバチが香りに誘われてやってきています。

トチノキの赤ちゃん、たくましく育っています。後ろにある親のトチノキのようになるまでには何年かかるのでしょう。

交通安全教室・まつのみパトロール会議

30日(水)、交通安全教室を行いました。

校庭に模擬道路や模擬踏切をつくり、「もし、歩くところに車がとまっていたら」などの実際にある状況も設定して、子どもたちの安全な歩き方、横断の仕方などを学びました。本校の子どもたちの登下校の安全を守っていただいている「まつのみパトロ-ル」のみなさまにもご参加いただき、子どもたちに指導をいただきました。

交通安全担当教諭と校長から、「安全に歩くためのルールとマナー」そして「自分の命は自分で守る」ということをお話ししました。ゴールデンウィークにもなりますので、外出することが多いかもしれません。安全な登下校と道路の歩き方・渡り方について、ご家庭でもご指導くださいますようお願いいたします。

その後、パトロール隊員による「まつのみパトロール会議」を行いました。まつのみパトロ-ル隊は平成24年6月に発足した、13年続く地域の安全見守りの会です。会議でのみなさんのお話を伺って、あらためて隊員の皆様の子どもたちに対する深い愛情と、子どもや地域の安全を守るという強い使命感を感じました。今後も隊員のみなさま、子どもたちの安心安全へのサポートをよろしくお願いします。

※隊員のみなさまには「できるときに」「できることを」「継続して」子どもたちの安心安全のために登下校の見守りや同行などを行っていただいています。感謝申し上げます。近日中に地域回覧でも隊員募集のご案内をいたしますので、もし可能な方は登録をお願いできればと思います。

PTA各種委員会・PTA理事会

先週は、授業参観、そしてPTA総会、学年PTAにたくさんのご参加をいただきありがとうございました。

総会内容の承認をもとに、25日(金)夕方から、PTA各種委員会・学年委員会の引継ぎが行われ、新しい組織と年間活動計画が作成されました。その後、今年度最初のPTA理事会が開催され、各委員会の年間活動計画が承認され、今年度の押上小学校のPTA活動が本格的にスタートしました。

【各種委員会・学年委員会】

【第1回理事会】

今年度のPTA活動テーマは、「あいさつ、気付き、思いやり、博愛の心で 幸せのある学校」です。あいさつがあふれ、相手に関わり気付き、思いやりをもって接することで、みんなが・一人一人が幸せを感じる学校・家庭・地域となることを願っています。どうぞよろしくお願いします。

1年生の朝の様子(3つの「あ」の「あとしまつ」から)

本校では、幸せを感じる学校となるために大切な「ルールとマナー」として「3つの『あ』」を指導しています。「3つの『あ』」とは、「あんぜん」「あいさつ」「あとしまつ」です。そのうちの「あとしまつ」の具体的な行動として「靴を揃える」を指導しています。

現在、朝、私は昇降口前に立ち、あいさつを交わしながら子どもたちの登校の様子を見守っています。今月入学した1年生の様子を見ていたら、昇降口で靴をぬいで、きちんとかかとを揃えて靴を靴箱に入れています。中には両手で靴を持ち、かかとがそろっているか確かめている子も。

この日の1年生のくつばこの様子です。

1年生のこの時期に「3つの『あ』」の「あとしまつ」(靴揃え)がしっかりできていること、とてもすばらしいです。

「靴を揃えられることは、心が整っていることにつながる」と言われます。いつでも、どこでも、靴を揃えることに気持ちが向く子どもたち(我々大人もですが)でいられるよう、今後も声かけをしていきたいと思います。ぜひご家庭でも話題にしていただき、おうちの玄関でも靴そろえができるとすてきですね。

ようこそ1年生のみなさん(児童会活動・1年生を迎える会)

23日に児童会主催の1年生を迎える会がありました。この活動は「みんなで1年生を押小の新しい仲間として迎える気持ちを伝える」そして「1年生が楽しい時間をすごし学校生活になじめるようにする」「2年生以上の児童が1年生と仲良くしていこうとする態度を養う」という目的で行うものです。

入場(5年生のエスコートで会場の体育館に)で始まり、歓迎の言葉、1年生へのインタビュー、押上小めぐり、プレゼント贈呈など、子どもたちのとても手作り感ある、そして心温まる会となりました。活動の目的もしっかり達成していると感じました。

歓迎の言葉では、代表児童が「みなさんが入学するのを楽しみにしていました」という言葉に加え「困ったこと分からないことがあったらきいてください。私たちが教えます」と安心できるすてきなメッセージも伝えてくれました。

インタビューでは、1年生がドキドキしながら自分の好きなものや学校で楽しいことをお話ししました。ちょっと言葉に詰まってしまっても、みんながあたたかく見守って「がんばれ」という心の声が聞こえてくるようでした。一人が終わるたびに大きな拍手。聴いている方も興味津々です。

「押上小めぐり」では縦割り班の「まつのみ班」でお兄さんお姉さんと一緒に学校の中のいろいろなところを巡りました。クイズがあったり、キーワードがあったりと「ワクワク」する楽しいイベントでした。ちなみにキーワードを並べると…「これからよろしくね」(9文字)となりました。すてきなキーワードです。

プレゼントは手作りのメダル。2年生から渡しました。一つ上のお兄さんお姉さんになった2年生。1年生が入り、たのもしくなりましたね。もらった1年生はうれしそうにメダルをじっと見ていました。

6年生を中心に、1年生に優しく接したり、準備や片付けに一生懸命取り組んだりする姿がとても素敵でした。自分もみんなもとっても楽しい会になりました。あらためて、「学校って楽しいところでありたいな」と思うひとときでした。

※今回のイベントは、児童会の代表委員さんと6年生の子どもたちが4月になっていろいろ話し合いながら準備をしてきました。当日も準備、片付け、運営と一生懸命に「1年生のため」を思いながら活動していました。すてきな会になりました。携わってくれた子どもたち、本当にありがとう。また、急遽、校長室も学校めぐりの1カ所になったことについて、準備していた子どもたちからお礼のあいさつをいただきました。すてきな心遣いに幸せを感じました。

【準備、リハーサル】

【振り返り、片付け】

栃木サッカークラブ(栃木SC)からのすてきなプレゼント&サプライズゲスト来校!

本日25日(金)に栃木SCと市役所担当の方がお見えになり、すてきなマグカップをいただきました。そして、なんと!栃木SCマスコットの「トッキー」も来校しました。

校長室でトッキーからマグカップを頂戴しました。その後、トッキーと「今後の栃木SCの事業展開」や「栃木SCの強化策」について熱く語り合いました。

次にトッキーは職員室に興味津々で職員室を見学。その後、ちょうど業間休みになりました。廊下に出て子どもたちを待っているトッキー。そんなトッキーを見つけた子どもたちはおおはしゃぎでした。

さくら市では平成26年度から栃木SCと地域支援パートナー契約を締結し、さまざまな事業を展開しています。今回はその事業の一環で、「1年生へのプレゼント」としてオリジナルマグカップをいただきました。1年生のみなさん、楽しみにしていてください。栃木SCのみなさま、そしてトッキー、ありがとうございます。応援しています。がんばれ!栃木SC!!

p.s.文中の「熱く語り合った」ということはありません。失礼しました。

薬物乱用防止教室(6年)

22日、6年生の薬物乱用防止教室を実施しました。

栃木県警からお二人の警察官がいらっしゃって、映像や掲示資料を使って、薬物の種類やその影響、そして、誘われたときの断り方などを学びました。(代表児童が実際に役割演技でやってみました。)市販の薬でも、決められた内容で服用しないとそれも「薬物乱用」になること、誘い言葉のキーワード「ただであげる」「もってるだけでいい」、薬物乱用とならないために大切なのは「規則正しい生活」「ルールを守る生活」であることなどを学びました。いただいたリーフレットを真剣に読む姿も見られ、「他人事」や「自分には関係ないこと」ではなく「自分事」として学習をしていました。

子どもたちの幸せな将来のためにも大切な学習でした。軽い気持ちが不幸を生み出します。我々大人の目も大切であることをあらためて感じました。

地域の方に教えていただいています(3年書写)

3年生の書写では、毛筆が始まります。さくら市では地域の書家を先生にお招きし、3年生に毛筆の基礎を教えていただいています。本校では、ずっと同じ先生にお世話になっていて、月に一回程度教えていただいています。

先日は今年度になって先生をお招きしての初めての授業を実施しました。道具のことや準備と片付けのお話、また、実際に大筆を使って筆運びをやってみました。横に書く、縦に書く、そして最後は「ぐるぐる」を書きました。先生がポイントを伝えながら手本を書くと、子どもたちから「わー」「すごい」と歓声が上がります。見ていると、慎重に筆を運ぶ子、大胆に「えいっ」と書いている子などさまざまで、見ている方も楽しくなります。まずは、毛筆に興味をもち、「楽しいな」と感じることが大切なんだなと感じました。

次は「横画」。真横に筆を運びます。どんなポイントやコツがあるか楽しみでもあります。

先週~今週の授業風景(1~4年)

昨日は5・6年生の授業の様子をお伝えしました。今回は1~4年生の授業風景をお届けします。

1年生 学校ミニ探検

職員室に1年生がやってきました。先生と一緒に入ってきた1年生は「わーひろーい」などとちょっとびっくりしていました。その後は、校長室に。歴代の校長先生の写真に興味津々でした。「むかしの校長先生はひげがあった」「めがねをしている人が多いね」など、いろいろな気付きもあったようです。「失礼します」「失礼しました」のあいさつもしっかりとできました。今回は「ミニ探検」で、後日校内を子どもたちが回る予定だそうです。楽しみにしていますね。

2年生 英語活動

「ロック、ペーパー、シザース、ワンツースリー!」2年教室から楽しそうな声が聞こえてきました。見てみると、子どもたちが列になって楽しそうにしていました。この時間は英語の時間で、英語で自己紹介をしながらじゃんけんをする活動でした。じゃんけんに勝ったら先頭になって歩く「じゃんけん列車」を英語に親しみながら楽しんでいました。

3年生 体育

4年生と合同で体育を行っていました。来月に行われる体力テストに向けて、その種目の一つ、立ち幅跳びの練習でした。ポイントを先生から教えてもらい、練習です。目標の所まで何回のジャンプで行けるかにチャレンジしました。どんどんいい跳び方になって記録を伸ばしていました。手を伸ばし高くとんでいる様子を見ていたら、昔テレビに釘付けになって見ていたプロレス、マスカラス兄弟の必殺技「フライングボディアタック」を思い出してしまいました。(すみません)

4年生 算数

「一、十、百、千、万、十万・・・」子どもたちがブツブツ言いながら、ある子は「やっとできたー」とすっきりした顔で、ある子は「うーん」と頭を抱えています。この時間は、算数「大きな数」を学んでいました。「1兆は1億をいくつ集めた数?」など、「大きな数が大きな数の何倍か」という、子どもたちにとってはハードルが高い問題です。私もついつい難しそうにしている子のお手伝いを。「そうか~分かった!」うれしそうに正解にたどり着いたのを見てうれしく感じました。

清掃風景

新年度が始まり、新しい清掃分担・場所で清掃活動も本格的に始まっています。清掃初日のこの日は、新しいメンバーが集まり、自己紹介、そして分担決めをしました。

高学年児童を中心に進めます。分担が決まったら、さっそくお掃除開始。はじめての場所の子もいれば、「ベテラン」の子もいます。

今日の清掃風景です。初日から約2週間。新しい担当場所での清掃にも慣れ、手際よくできるようになってきました。

本校では、月・火・木の週3日、清掃を行います。新しい清掃場所で、子どもたちは気分一新、がんばって学校をきれいにしています。人数が少ないので、一人一人の取組が重要です。きれいな学校のためにもよろしくお願いしますね。

楽しみながら学んでいます(5年家庭科、6年外国語)

先日廊下を歩いていると、家庭科室から「ここにあった!」「どこにあるんだろう」と、何かを探している声が聞こえてきました。

家庭科室をのぞいてみると、5年生が家庭科の授業で、家庭科室に何があるかを調べる学習をしていました。教科書にのっている、調理道具類が家庭科室のどこにあるのかを調べます。5年生から始まる家庭科の授業。子どもたちは、家庭科室での授業は初めてで、興味津々に調べていました。「校長先生、包丁がないんです」ある子が困っていました。そうです。包丁はカギのかかった専用収納箱に入っていて箱は目の前にありますが中が見えないので見つからないのです。「これかな」「でも開かないんだよな」と子どもたちも集まって悩んでいました。あとで、先生から説明があったと思いますが、いずれにしても、楽しみながら学習している様子がとてもいいなあと感じました。

そのまま教室に向かうと、6年教室がやたらと盛り上がっています。

6年生はこの時間外国語の授業でした。相手の出身や住んでいるところを聞いて答える活動で、「Where are you from?」「I'm from ~.」「Where do you live?」「I live in~.」のやりとりをします。でも、単なるやりとりではなく、「ゾンビゲーム」の要素を取り入れ、内緒の何人かが最初のゾンビとして選ばれゲームスタート。出会った人とじゃんけんをしてゾンビの子が答える側になると、相手もゾンビになるルールのようでした。誰がゾンビなのか分からない、ゾンビの子は「ポーカーフェイス」でどんどん友だちにアプローチします。最後は、ゾンビになった人を確認、そして最初にゾンビだった「ファーストゾンビ」の子を種明かしして終了です。とても盛り上がりながら、学んでいました。

《ゾンビゲームの流れ》

↓ファーストゾンビの一人…選ばれました。(青い服の先生が肩をたたいた子(向こうの黒い服の子))

最初の子とじゃんけん、相手の子(向こうのグレーの服の子)もゾンビに…

どんどん、ゾンビの子が広がります。

ゲーム終了後、こんなに増えてしまいました。

ちなみに「ファーストゾンビ」はこの2人。なかなかの演技派でした!

このサイトに掲載されている記事、写真等の著作権は、さくら市立押上小学校に帰属します。

無断転載を禁止します。

~さくら市は令和7(2025)年、市制20周年です~