文字

背景

行間

2023年7月の記事一覧

みなさんからのレポート待ってます!私からの夏休みの自由課題「ミュージアムに行ってワクワク土器土器(ドキドキ)してみよう」

今日から夏休みですね。先日、子どもたちに、私からの夏休みの自由課題のプリントを渡しました。

ミュージアムの特別展「とちぎ縄文の夏 5000年前の土器世界」を見て、分かったことや心にのこったことなどをレポートにしてまとめるものです。

自由課題ですので「必ず」ではありませんが、多くの子どもたちからのレポートを待っています。保護者の皆様、ご協力いただければ幸いです。

※レポート用紙は、上記のちらし(一枚目)をクリックすると両面ダウンロードできます。また、ホームページの「各種たより」→「学校たより」の中にもレポート用紙(PDFファイル「土器土器(ドキドキ)の夏2023」)を載せていますので必要な場合はご利用ください。

★特別展「とちぎ縄文の夏 5000年前の土器世界」

さくら市ミュージアム~荒井寛方記念館~ のホームページはこちら→https://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/museum/index.html

夏休み前集会そして明日から夏休み

いよいよ明日から夏休みです。休み前最終日の本日、朝の時間に夏休み前集会を行いました。

はじめに表彰(バスケットボール部)を行いました。(写真は代表への授与と6年生のバスケ部です)

次に私から子どもたちにお話をしました。

今日までの様子を学年ごとに振り返った後、夏休みに向けて次の3つのお願い・約束を伝えました。

1 目標をもって学習・生活する

2 さまざまな体験をして思い出をつくる

3 命を大切にする(自分の命は自分で守る)

続いて、児童指導主任から夏休み中の生活についてお話ししました。

夏休みに気を付けてほしいこと3つを伝えました。

1 あいさつを続けること

2 時間を守ること

3 命を大切にすること

いよいよ明日7月21日(金)から、子どもたちにとって待ちに待った夏休みが始まります。8月28日(月)までの39日間の夏休みは、子どもたちが家庭に地域に戻って過ごすことになります。子どもたちの安心・安全、そして地域で健やかに子どもたちが育つためにも、どうぞ、みなさんで子どもたちに「3かけ」をぜひお願いしたいと思います。

「3かけ」①目をかける(気にしていただく)

②声をかける(あいさつ、つながりをもってもらう)

③手をかける(必要なことを支援いただく)

充実した夏休みとなることを願っています。夏休みまで保護者と地域の皆様には大変お世話になりました。休み明けもよろしくお願いいたします。

書写指導「折れ」(3年生)

18日、夏休み前最後の書写指導を行っていただきました。

「横画」「縦画」に引き続き、今回は「折れ」を学びました。これまで習った「横画」と「縦画」を合体させると「折れ」になります。子どもたちは「折れ」の部分に注意しながら「日」を書きました。

みんなの真剣に丁寧に書いています。集中力とてもいいですね。講師の先生、夏休み明けもよろしくお願いします。

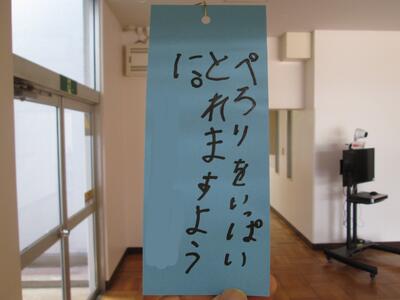

浮いて待て(5・6年着衣水泳)

5・6年生が水泳授業の締めくくりとして「着衣水泳」講習を行いました。講習では、水難学会の方々を講師にお招きし、指導をいただきました。

いざというときには「浮いて待つ」ということを学び、靴や服を身につけて水に入ったときの感覚や、ペットボトルを使って水に浮く体験をしました。人が水に浮くときには体の2パーセントしか水面から出ません。98パーセントは沈んでしまいます。その2パーセント分をできるだけ顔にして(息ができるように)、「浮いて待つ」ことが大切ということを学びました。

ライフジャケットやランドセルで浮く体験もしました。

慣れてきたらペットボトルを持たず体一つで浮いてみることにチャレンジする子も。みんな本当に上手です。初めてとは思えません。

最後は、「3分間浮いて待てテスト」です。講師の先生方から「がんばれ!」「浮いて待て!」の声援を受け、子どもたちは見事全員「合格」をいただきました。

また、大雨等での水害発生時、道路が冠水したときなどの歩き方の注意点なども学びました。冠水時に(水の中を)歩くときにはすり足で(マンホールが開いているときがあるので路面の状況を足で探るため)、膝ぐらいに水が上がっているときには絶対に水の中を歩かない(膝ぐらいで人は流されて助からなくなるため)ことなどを教えていただき水の中のすり足もやってみました。

参加児童がみんな一生懸命に「浮いて待つ」体験に取り組み、講師の先生方からお褒めの言葉もいただきました。うれしいことです。

今年度、本校はさくら市教育委員会の指定をいただき「防災教育推進事業」を進めています。今回の授業はその一環として実施しました。「自分の命は(最後は)自分で守る」ことを学んだよい機会となりました。学会の皆様にも大変お世話になりました。安全な夏休みとなることを願っています。

装いも新たに「児童会チャレンジ集会」

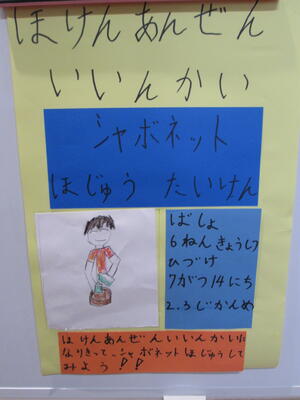

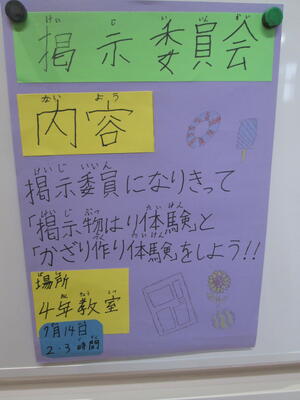

14日(金)2・3校時、児童会活動である「チャレンジ集会」を全校で行いました。(先日のホームページでもこのことをお伝えしていました。)

これは、4年生以上で組織している委員会活動でイベントを企画して、全学年児童が体験し交流を深める内容です。昨年までのチャレンジ集会の内容を変えて、委員会の仕事を体験できるようなイベントを企画し準備し実施しました。

給食委員会(ゴミジャーポイント…ランチルーム内に隠された落とし物を探します)

保健安全委員会(シャボネット補充体験)

掲示委員会(夢の行事予定)

放送委員会(一日の予定放送体験)

図書委員会(図書貸し出しバーコード体験)

環境飼育委員会(「決まった重さの草を取ろう」でしたが、雨のため室内で実施「決まった重さの紙ゴミを集めよう」)

運動委員会(赤白玉入れ分別体験)

スタンプラリー用紙をもって好きなところを回ります。見ていると、どの活動でも、上級生が下級生に優しく説明したり声をかけたりしながら、楽しく活動をしていました。こういう様子を見ると、本校の小規模校のよさを本当に感じます。また、4年生以上の子どもたちも前半後半2交代制で行ったので自分たちが担当しない時間帯は他の委員会活動の体験をすることができます。ちがう委員会の体験もいいですね。4年生以上はリーダーとして目を輝かせ、3年生以下はワクワクしながら、一人一人が生き生きと、まさに自分が「主人公」になって、本当に楽しそうに活動していました。

私も見ているだけでは我慢できず参加。「コンプリート」しました。乗っている折り紙の小鳥は保健安全委員会の景品です。

特に、委員会のみなさん、これまでの企画の話し合いや準備、大変でしたね。ありがとう。おかげで押上小のみんながすばらしい活動を体験できました。

これまでの内容を見直し、新たな挑戦をすることは児童も教師もエネルギーがいることですが、私はとてもよいことだと思っています。これからも、子どもたちも先生方にも、発想を柔軟にして、新たなことにどんどんチャレンジしてほしいと願っています。もうすぐ夏休み。「チャレンジの夏」になるといいですね。

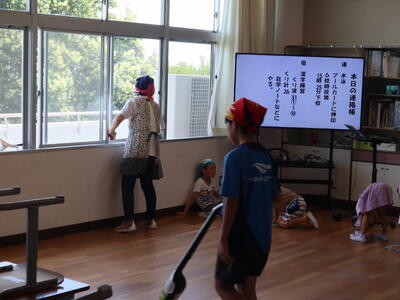

読み聞かせ3

先日13日の朝、今年度3回目の読み聞かせを行いました。

アリスの会の方々、お話ボランティアの皆さんにお越しいただき子どもたちにいろいろな物語を読んでいただきました。

子どもたちは食い入るように本の挿絵を見たり、話を聴いたりしながら、本の世界に浸っていました。

読み聞かせは月に一度のお楽しみです。読み聞かせの皆さん、次回も楽しみにしております。よろしくお願いいたします。

お掃除ボランティア「さくら隊」

夏休みが近づき、先週はお掃除を意識して行う「クリーン週間」でした。いつもとちがう場所に目をつけて清掃を時間いっぱい行います。(例 高いところのクモの巣払い)

また、その期間、地域の方がお掃除ボランティア「さくら隊」としてお越しになり、子どもたちと一緒にお掃除をしていただいたり、子どもではちょっと難しいところや場所を清掃したりしてくださいます。

6日(木)は6名のさくら隊がお越しになり、窓のサッシや水道周りなどの清掃を行っていただきました。

終わった後、子どもたちの様子から「ぞうきんをよく絞れる子が結構いました」「低学年の子もぞうきんがけを一生懸命やっていました」「あいさつがとてもよくできていました」など、お褒めの言葉も頂戴しました。

きれいな学校づくりにお力をお貸しいただき感謝申し上げます。今後もどうぞよろしくお願いいたします。

百聞は一見にしかず(3・4年校外学習)

3・4年の社会科の学習では、いろいろな仕事の工夫や、身の回りの安心安全について学びます。今月は、3年生がスーパーマーケットの秘密を探りに、4年生が水道施設やゴミ処理施設の様子を見に校外学習に行ってきました。

3年生「スーパーマーケットの工夫」(市内のスーパーマーケット)

4年生「浄水場の仕組み」(市の浄水場)

「清掃工場の工夫」(エコパークしおや)

教科書にも載っていますがやはり本物の力は偉大です。子どもたちは目を輝かせて見たり、聞いたり質問したりしながら学習活動に取り組みました。まさに「百聞は一見にしかず」です。

※エコパークしおやのお話から…ゴミの量が増えて処理が間に合わなくなることが考えられます。「3R」で、ぜひご家庭で少しでもゴミを減らしていただければありがたいです。

リコーダーのすてきな音色(3年音楽)

先日、3年生の音楽で音楽の講師の先生をお招きし、リコーダーにまつわるお話や演奏のポイント、そして演奏を聴きました。

リコーダーは3年生から始める楽器ですが、講師の先生から息づかいや演奏のポイントについてお話をいただきレベルアップに挑戦しました。

また、講師の先生の演奏では、すてきな音色に体を揺らしながらみんな聴き入っていました。さらに、リコーダーにもいろいろな大きさがあることを教えてもらい、それらの音色を聴き比べ、音色や音程の違いに目を丸くしていました。

これから中学生までリコーダーと長いお付き合いをしていきます。今日の驚きと感動を忘れずに、リコーダーを楽しんでほしいと思います。

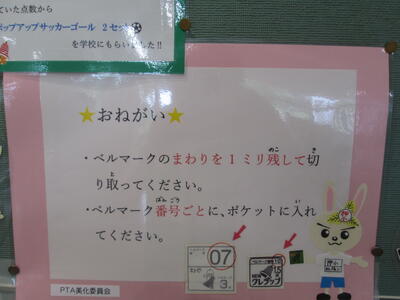

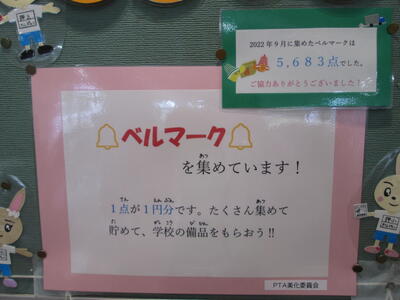

ベルマーク募集中

PTA美化委員会によるベルマーク回収を随時行っています。

昇降口を入ると正面の壁面にこんなすてきなベルマークを入れる掲示物があります。以前にPTA美化委員会で作って掲示し始めたものと聞いています。すてきなアイデアで、これだと集めやすいなと感じます。

ベルマークにより教育に関する物品をいただくことができます。みなさんのお力をいただければありがたいです。ご協力のほどお願いいたします。

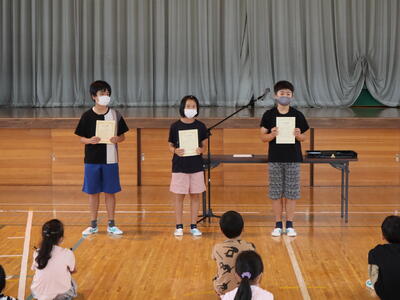

表彰朝会(第2回松の実賞表彰)

今年度2回目の表彰朝会を実施しました。

集会を行うたびに感じるのは、整然と集まれること、そして話を集中して聴けることです。とても素晴らしいことだなと感心しています。

はじめに野球部の表彰(学童大会市予選会優勝)を行いました。

つづいて、松の実賞を授与しました。

今回は、6年生・5年生各3名、4年生・3年生各4名、2年生3名、1年生2名の計19名の「主人公」が受賞しました。

松の実賞を受賞した皆さん、おめでとう。これからもじぶんの「よさ」を「自分のため」「みんなのため」「学校のため」に発揮し続けてください。期待しています。おめでとう。

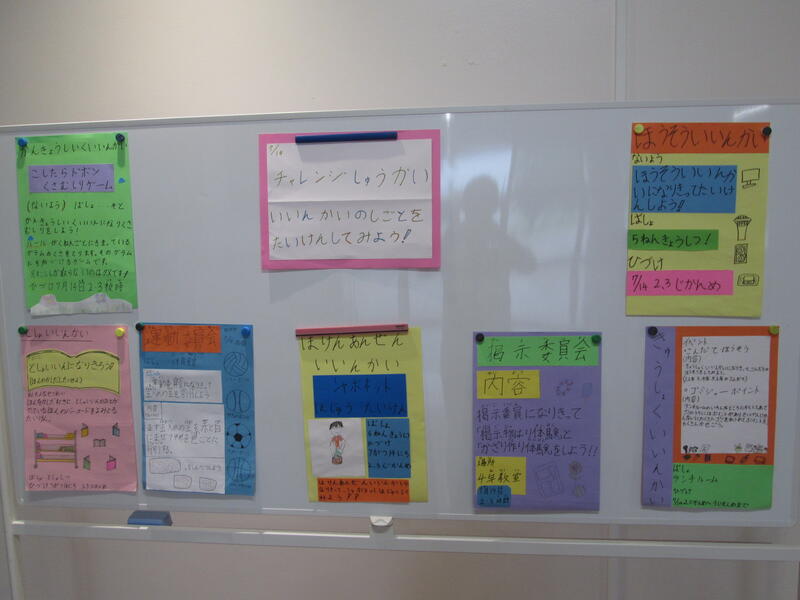

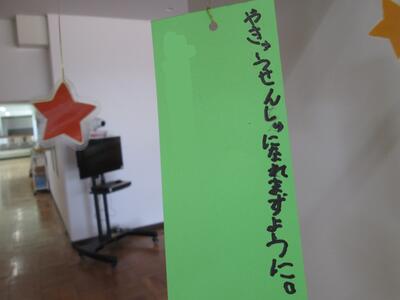

チャレンジ集会のお知らせ

今週末の7/14(金)に児童会主催のチャレンジ集会があります。そのお知らせが先月から掲示されていました。

今年の集会は今までとちょっと趣向を変えて、委員会活動をしていない3年生以下の人たちに委員会の仕事を体験してもらおうというコンセプトで開くことになりました。委員会のPRも兼ねていて面白いなと思います。

(以下、委員会の紹介と一緒に掲載します)

どの委員会も自分たちの活動を知ってもらおうと今までいろいろ話し合って決めてきました。見てみるといろいろ工夫していますね。7つ、どの委員会も、押上小学校のためになくてはならない会です。当日、どんな集会になるのかもとても楽しみです。

地域の自然を知る・守るための第一歩(5年総合的な学習)

5年生の総合的な学習に「体験学習 生態系保全活動」があります。これは、「うじいえ自然に親しむ会」と「蒲須坂農根の会」の皆様にご協力をいただき、地域の自然について体験をとおして学ぶ学習です。

今年度も7月3日(月)に実施しました。まず、1時間目に「うじいえ自然に親しむ会」の先生から、オッケ堀や昔の地域の様子についてお話をいただきました。

続いて、2・3校時、場所を外に移して、蒲須坂の用水路「オッケ堀」に行き体験活動を行います。1時間目に教室で学んだことを踏まえ、オッケ堀にウグイやドジョウなどの小魚を放流しました。続いて、周辺の除草作業を行いました。そして最後は「蒲須坂農根の会」の方のハーモニカの伴奏のもと、「故郷(ふるさと)」や「どじょっこ ふなっこ」を合唱し、ふるさとを大切にする心を大きくしました。

「うじいえ自然に親しむ会」の皆さんは、発足以来20年間、自然観察会やさくら市指定の天然記念物「シルビアシジミ」(蝶)の保全活動などを行っています。「蒲須坂農根の会」の皆さんは、地区内を流れる農業用水路「オッケ堀」の周辺を昔の環境に戻したいと活動を続けているそうで、多くの地元の方々にご協力をいただき貴重な体験を行うことができました。今日は、子どもたちにとって、地域の自然を知り、守るための第一歩になったと思います。こうした活動が、地域の自然を大切にしていく子どもたちを育てていると感じました。関係者の皆様に感謝申し上げます。

※以前に勤めていたときの保護者の皆様が「蒲須坂農根の会」のメンバーとして活動されていました、懐かしい皆さんにたくさんお目にかかれてとてもうれしい一時にもなりました。ありがとうございました。

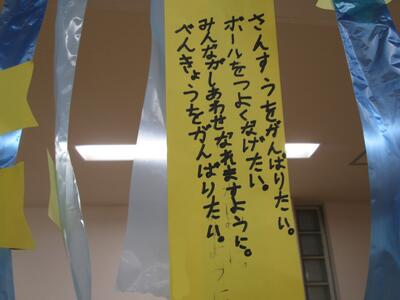

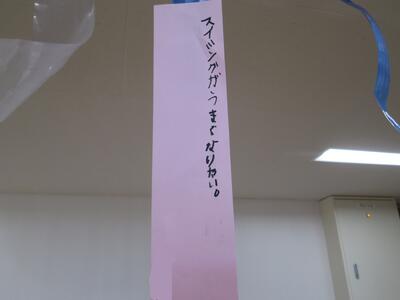

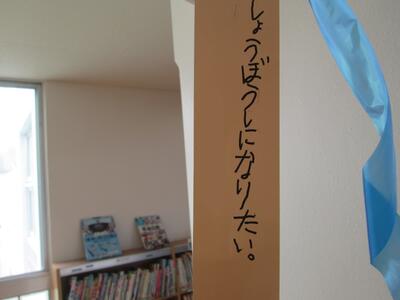

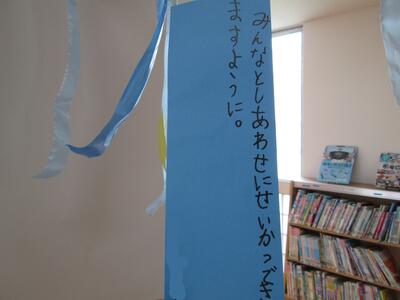

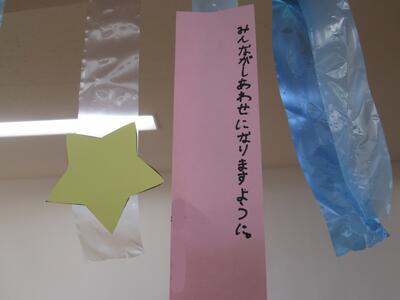

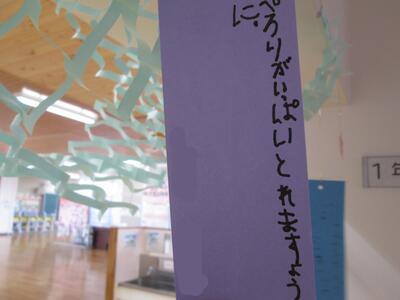

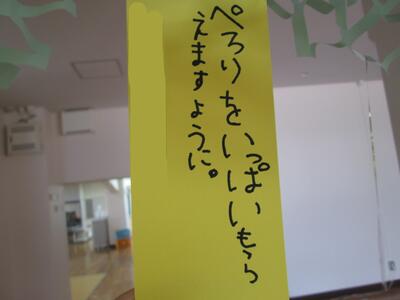

七夕に願いと祈りを込めて2(2年生活科)

先日は、1年生の七夕飾りの記事を掲載しましたが、今日7/7は七夕様。2年生も先日、今日の七夕様に向けて七夕飾りを作っていました。

2年生18人の願い事もそれぞれです。「十八人十八色」ということですね。1年生と同じで、自分の願い事を書く子もいれば、みんなのことを書いている子もいます。2年生だと、自分のなりたいことや将来の夢をしっかりもっていることが分かります。また、みんなのことを考えられる子も多く、ちょっと感動です。それから、たくさん願い事がある子もいます。なりたい自分や夢がたくさんあることも素敵です。みなさんの願いが叶うことを願っています。

2年教室に天の川ができあがりました。私も七夕様にお願い事をしようと思っています。お願い事は・・・

夏休み前自由授業参観

7月5日(水)2・3校時に、自由授業参観を実施しました。多くの保護者の皆様に来校いただき、子どもたちの学びの様子を参観いただきました。また、祖父母の皆様もお越しいただきました。感謝申し上げます。

1年生

2年生

3年生

4年生

5年生

6年生

※6年生は2校時に、親子学び合い授業として、インターネットやスマホとの上手な利用について学びました。栃木県青少年育成県民会議とネットアドバイザーの皆様にお話をいただきました。

来校いただきました保護者・祖父母の皆様ありがとうございました。

7月あいさつ巡回活動(市青少年センター活動)

7月5日(水)朝、7月のあいさつ巡回活動を実施いたしました。今年度2回目のあいさつ運動で、市青少年センター、市教委、民生児童委員の皆さんに加え、本校の学校運営協議会の皆さんもあいさつ運動に加わって、本校の子どもたちのあいさつ向上にお力をいただきました。

今回も6年生の子どもたちが登校次第あいさつ運動に加わり、さらにあいさつを盛り上げました。6年生の子どもたちのリーダーシップとやる気、本当に素晴らしいです。

学校運営協議会の活動としても、先日の会議で、このあいさつ巡回活動に参加することを活動の一つとすることを話し合いました。協議会のメンバーは「特製」の「運営協議会キャップ(帽子)」をかぶって子どもたちとあいさつを交わしました。

参加いただいた皆様お世話になりました。子どもたちのあいさつはますます向上していると感じています。次回は9月6日(水)です。夏休み明けで、子どもたちのあいさつがどうかとちょっと心配でもあります。いや、きっと元気な子どもたちですから気持ちを切り替えて元気なあいさつをしていると信じています。どうぞよろしくお願いいたします。

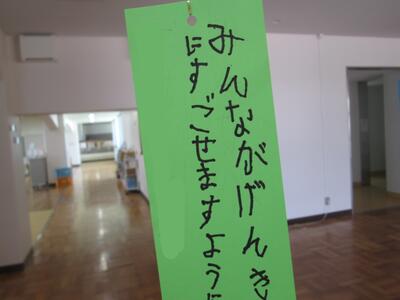

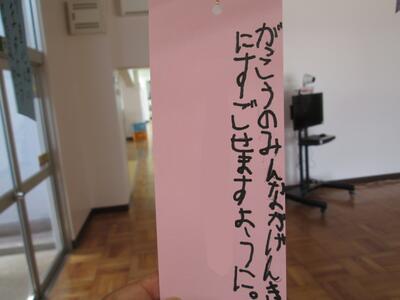

七夕に願いと祈りを込めて(1年生活科)

1年教室入り口に短冊が飾られました。

七夕を前に、1年生が願い事を短冊に書いて飾っていました。

また、その他の七夕の飾りも自分たちで作って、七夕のお祭り気分を味わいました。

1年生10人の願い事は、まさに「十人十色」。自分がなりたいこと・したいことを書く子もいれば、みんながこうなってほしいということを書いている子もいます。みなさんの願いが叶うといいですね。

歯と口を健康に

先月6月は保健と給食ともに「歯と口を健康に」を目標に様々な取り組みを進めてきました。

6月4日の週が「歯と口の衛生週間」であることにあわせて、保健では歯みがきカレンダー(保健だよりのウラ面)を実施したり、給食ではよくかんで食べるメニューを提供しました。歯みがきカレンダーにご協力いただいた保護者の皆様ありがとうございました。

さらに、5年生は全国小学生歯みがき大会に参加し、それ以外の学年では歯科衛生士の方々にお越しいただき、歯みがき指導を行っていただいていました。少しでも、自分の歯に興味をもち、歯の健康を保つようにと願っています。

5年生(全国小学生歯みがき大会)

1年生

2年生

3年生

4年生

6年生

ご家庭でも、歯みがき指導や定期的な検診をお願いします。また学校での検診で、一度歯科医で診ていただく旨のお手紙を受け取った場合は受診をよろしくお願いいたします。

※歯の健康を意識させるように、6月は、保健室前に歯に関するお知らせや掲示物を養護教諭が作成し掲示しました。子どもたちに働きかける素敵なアイデア&実践です。

I'm hungry!(1年英語活動)

How are you? I'm hungry! How are you? I'm hot!

1年生の教室から元気に英会話が聞こえてきました。

この日は、1年生が2回目の英語活動の時間。ALTの先生と一緒に、英語を使って、自分の今の状態(元気、おなかがすいた、眠い、暑い など)ことを伝えたり、相手の状態をたずねたりしていました。会話をしながら最後に英語でじゃんけんをして勝ったら先頭になってまたちがうグループと会話してじゃんけんをします。「じゃんけん列車」をしながら英語に親しんでいました。1年生も英語で楽しくコミュニケーションできていて感心します。次はどんな英語の勉強でしょうか。楽しみですね。

このサイトに掲載されている記事、写真等の著作権は、さくら市立押上小学校に帰属します。

無断転載を禁止します。

~さくら市は令和7(2025)年、市制20周年です~