文字

背景

行間

押小日誌

幼稚園・保育園の年長さんとの交流会(1年・生活科)

4日、かわいらしい幼稚園・保育園の子たちが本校に来ました。1年生の生活科の学習で「新しい1年生を招待しよう」という活動があり、この日は、園の年長さんを学校に招待して、一緒にいろいろ活動する交流会の日でした。

この日のために、これまでいろいろ準備をしてきた1年生。いよいよ本番の日を迎えました。この日の朝、何人かの1年生に聞いてみたら「今日はとっても楽しみ!」「ドキドキするな!」とちょっと興奮気味でしたが、微笑ましくもありました。

まず対面で開会セレモニー。その後、グループごとに出し物を披露しました。読み聞かせや鍵盤ハーモニカ、ダンス、早口言葉を見てもらいました。ジェスチャーを入れた読み聞かせ、みんなの歌に合わせた鍵盤ハーモニカ演奏、運動会でも披露したダンス、そして全員でがんばった早口言葉。園の子たち、とても楽しそうに見てくれました。

続いて、「おもちゃランド」です。校庭の木の実や松ぼっくりなどで作ったさまざまなおもちゃで遊びます。どんぐりごまやけん玉、迷路、やじろべえなどいろいろ工夫して作られています。1年生は説明したり、遊ぶお手伝いをしたりと大忙し。園の子たちも夢中になって遊びました。

その後は1年生が年長さんの手を引いて学校案内です。確か4月には2年生に手を引いてもらって校舎内を案内されていた1年生も今やすっかりお兄さん・お姉さんになって、年長さんに優しく声をかけたり教えたりしていました。

いよいよお別れです。プレゼントを渡してさよならをしました。プレゼントは大切に育てたアサガオの種。「春になったらまいてね」と伝えながら渡しました。

みんなで楽しく交流会ができましたね。年長さんとの関わりの様子を見てみると1年生はとても成長していることを実感します。これでまた一つ、2年生に近づきましたね。すっかりお兄さんお姉さんになりました。

今年最後の満月

5日の夕方、職員室からふと外を見ると、大きなまん丸のお月様が見えました。

この日は満月で、月と地球の距離が近いため大きく見える、いわゆる「スーパームーン」だったそうです。そして今年最後の満月でした。

ウサギさんはいるかな?

本当は、宇都宮線を走る電車と一緒に撮りたかったのですが待っても待っても電車が1本も来ず、断念しました。ちょっと残念でしたがきれいなお月様を見られてちょっと幸せな気分になりました。

さくら市英語授業力向上研修(5年外国語)

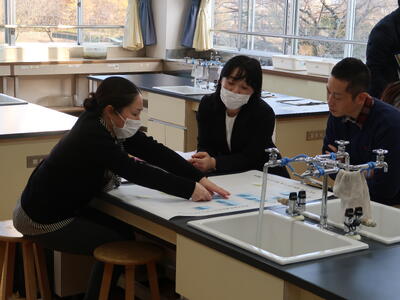

2日の5時間目、さくら市内の外国語の授業に関わる先生方の研修として、5年生教室で外国語の研究授業が行われました。

今回は、宇都宮大学教職大学院の先生が指導者として来校され、外国語を担当する先生と一緒に授業を参観、その後、授業研究会が行われました。授業は本校で外国語を担当している先生お二人がこれまでいろいろ準備してきた活動で、子どもたちが参観者の先生方を実際のさくら市内の地図をもとに道案内をする内容でした。子どもたちは、はじめて会う方とのコミュニケーションで緊張したかもしれませんが、一人一人が精一杯相手に伝えようと、反応を見ながらチャレンジしていました。

この時間の目標や活動の大切なポイントを確認。そしてちょっと英語の歌で準備運動。

あきらめず伝えようとしています。

相手の目を、表情を見て。

おすすめの場所や内容を伝えて。

伝わって「Thank you!」と言われたときにはホッとして笑顔に。

リフレクション(振り返り)では、一人一人がこの時間の自分をよく見つめ直していました。伝わることのうれしさや安心感を感じていた子が多かったようです。これで、もし町中で英語で道案内をしてほしいと言われたらできますね(^^)

その後の参加者の研究会の様子

実際の授業をする・見るということをとおして、実践的な研修、そして先生方の資質・能力を向上させる研修でした。本校の外国語の授業や子どもたちの様子について、ご助言をいただいた宇大の先生、いろいろご協議いただいた参加者の先生方に感謝申し上げます。また、このような研究授業は先生方の力そして子どもたちの力も伸ばすことにつながるありがたい機会でもあります。このような機会をいただいた市教育委員会にも感謝申し上げます。

心をひとつに 全力で走り切った子どもたち(2025市小学校駅伝競走大会(5・6年生))

12月3日(水)、令和7年度さくら市小学校駅伝競走大会が、さくらスタジアムで行われ、本校からは、5、6年生各1チームがエントリーし、学校の代表として走りました。

6年生は昨年度に引き続き優勝し2連覇を達成しました。全員が力を出し、3名の区間賞を含めたすばらしい優勝でした。本当におめでとう。また、5年生も仲間を信じてたすきをつなぎ、最後まで走り切りました。出発前に子どもたちに伝えた「全力を出し走り切ること」を感じる走りで、その「あきらめない心」と「全力の姿」に心が動きました。

これまで、子どもたちを支え、励ましてくださったご家族や地域の皆様など多くの方々に感謝申し上げます。ありがとうございました。

校内持久走記録会(11月20日)を終え、この大会まで約2週間、準備・練習を行ってきました。また、放課後などにも、自主的にグランドを走るなど、努力を積み重ねている子もました。

大会当日、子どもたちは、自分たちのもっている力を出し切り、全力でたすきを渡す姿が見られました。チームが・自分が、どのような位置(順番)にいても決して気を緩めず、あきらめず、とにかく次の人にたすきを渡す姿に感動していました。また、チームみんなの全力の声援、走り終わってからの祈るような応援もしっかり走者に届いていました。

まさに、心をひとつに 全力で応援し、全力を出して走り切った大会でした。

【開会式・優勝杯返還】足をしっかり上げて歩く姿もかっこよかったです。

【5年駅伝の部】

【5年エンジョイランニングの部】

【6年駅伝の部】

【6年エンジョイランニングの部】

【補助児童】自分の仕事をしっかりと行っていました。運営の協力ありがとう。

【表彰(6年)】

※大会に向けて、準備や当日の運営など、小体連事務局の皆様、市内小学校の体育主任さん、大会スタッフの皆さん、市教委や陸協の皆さん、大変お世話になりました。子どもたちへのあたたかな励ましの声もたくさんいただき感謝申し上げます。

部活動報告

本校HPのメニュー欄に、『体育文化後援会(野球・バスケ・金管)』があります。金管部の活動報告を載せましたので、ぜひご覧ください。

3年書写指導8「ひらがな『つり』」

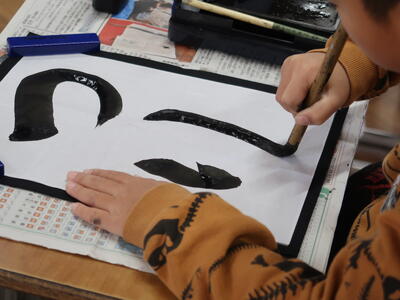

2日(火)、先週に引き続き、地域の先生による3年書写指導がありました。ちょっと早い気もしますが2025年最後の書写指導となりました。

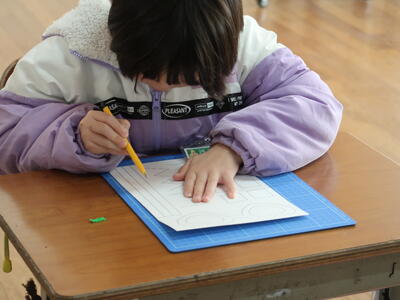

今回は「丸み」の筆づかいで、漢字ではなく、丸みのある平仮名を書きます。文字は「つり」です。丸みのある平仮名の特徴を筆であらわします。文字自体は簡単ですが、丸みを意識するのはけっこう難しいですが、子どもたちは真剣に半紙に向かいました。

はじめは筆の動きを練習。横線、縦線、ぐるぐる線を練習です。穂先を意識して…

「つり」を書きます。「つ」は横長、「り」は縦長の字なのでバランスを考えて書きます。1枚書くごとに上手になっていく感じがします。

最後は「私の1枚」を選びました。今回も9名それぞれの提出作品が完成です。先生、また来年もよろしくお願いいたします。

図工の授業の様子(2・3年)

3年教室で子どもたちが手をいろいろな色に染めながら楽しそうに活動していました。

図工「空きようきのへんしん(空き容器の変身)」という学習で、用意した空き容器に紙粘土を貼り付けたりしながら、生活の中で使うもの(小物入れなど)をつくり出す活動です。粘土も絵の具で着色していろいろな形を作って容器を変身させます。「校長先生、赤い粘土と黄色の粘土を混ぜたらオレンジっぽくなりました!」「ここに粘土を貼り付けて…次はどうしようかな」など子どもたちはあれこれ発見したり考えたりしながら楽しそうに活動していました。先生も一緒に小物づくりです。先生の様子も参考に、友だちの作品も見ながらアイデアやイメージをふくらませて創作活動を楽しんでいました。

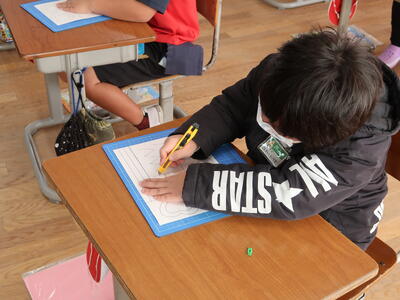

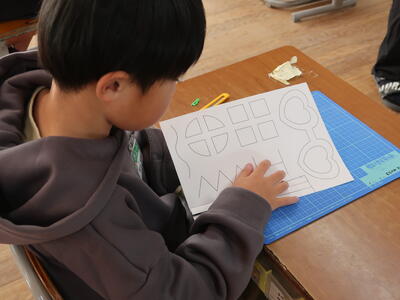

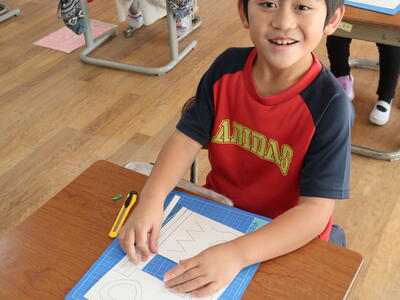

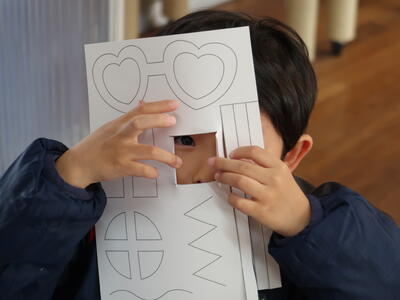

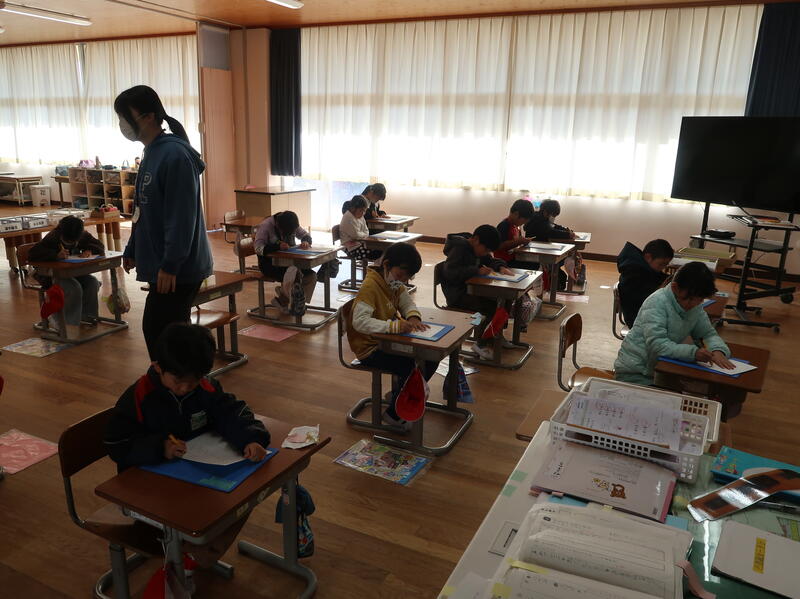

隣の2年教室ではシーンとなって机に向かって手を動かしています。

この時間、2年生も図工の授業で、「まどをあけたら(窓を開けたら)」という学習でした。ここでは、カッターナイフを使って画用紙に切り込みを入れて窓を開けていく活動をします。この時間はカッターナイフを使う練習で、子どもたちは真剣に手を動かしていました。直線、ギザギザ、なみなみと、少しずつ難易度アップ。ふだんは元気よく楽しく活動する2年生もこの時間は息を止めドキドキしながらカッターナイフを使い、作業が終わると「ハーァ」っとひと息。添える手の場所やカッターナイフの傾け方など、ポイントがたくさんあり、見ているこちらもちょっとドキドキでした。

みんな無事に窓が開けられたようで一安心です。窓が開いたら窓からながめてみたくなりますね(^^)

黄金のお布団

12月に入って校庭の木々はすっかり色づいた葉を落としています。

先日の昼休み、校舎南の大きなイチョウの木が日差しに映えて黄色い葉がキラキラと輝いて黄金のように見えました。

1年生が「葉っぱを集めてフカフカのお布団にしたいな」と話していました。葉っぱを集めている様子を見て、真っ黄色のイチョウの葉でできた「黄金のお布団」ができたら楽しいだろうなとちょっとワクワクしてしまいました。

避難訓練(火事)・防災学習

28日(金)に避難訓練を行いました。

今回は火災発生を想定して行う訓練で、防災学習の観点から、避難後は、学年によって体験学習(6年:消火体験、2・4年煙体験)や防災学習を行う予定でした。氏家消防署の方々にご協力いただく予定でしたが、当時朝、市内で火災が発生したためお越しいただくことはできず、避難したあとは全学年、映像による防災学習を実施しました。

火災時の避難の仕方を学び、安全に素早く行動すること、また、防災に関する意識を高めることを目的として実施しました。災害時の行動や防災に関する意識については、一朝一夕で身に付くものではありませんが、「もしここで…」「もしかすると…かもしれない」などと意識して、訓練を繰り返し思い出したり、行ったりすることが重要です。今後も継続して指導に当たっていこうと考えています。

幸せにつながる職員研修(カウンセラーの先生との職員研修)

本校には、1ヶ月に1~2回の割合で、スクールカウンセラーの先生がいらっしゃいます。児童や保護者との面談・カウンセリングの他、我々教職員の相談やアドバイスなどもいただいています。先日は、カウンセラーの先生に講師となっていただき、職員研修を行いました。

「感情への気付きをとおして育む、自他尊重」と題して、ストレス解消法を伝え合ったり、プラスのストローク体験(自分が言ってほしい言葉を相手に知ってもらい、それを言ってもらう)をしたりしました。自分自身(自信の感情のコントロールなど)を見つめ直すきっかけになり、また同僚の意外な一面、ユニークな一面を知ったりと、とても有意義な研修となりました。

また、ラフターヨガ(笑いヨガ)も行いました。手をあげ息を大きく吸って、吐きながらみんなで「ハハハ」と笑ったり、いろいろな相手と手を合わせながら笑い合ったりと、楽しい気分になる一時でした。

笑うことは、ストレス軽減、免疫力向上、また「幸せホルモン」と呼ばれるエンドルフィンという物質を体内に発生させ幸せな気分になるそうです(確かにそんな気がします)。まさに、目指している学校像「幸せを感じる学校」にもつながります。スクールカウンセラーの先生に感謝するとともに、これからも笑い合える職場、そして幸せを感じる学校となることを願っているところです。私も「笑顔」を大切に、「明るく楽しく元気よく」を心がけて勤務したいと思います。

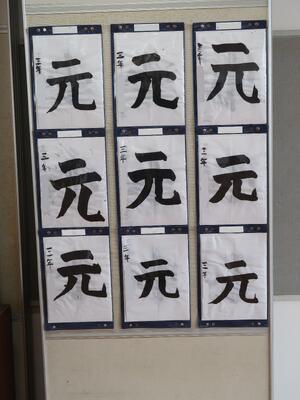

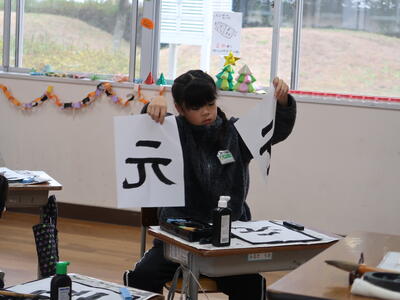

3年書写指導7「曲がり『元』」

25日、書家の先生による7回目の書写指導がありました。

今回は「曲がり」を習います。曲がる部分の穂先の動きがポイント。さらに、前回習った「はね」を組み合わせますここがなかなか難しいです。練習後、いよいよ「曲がり」が入った「元」の字を書きます。はじめは「折れ」に近い感じになってしまい苦戦していた子もいましたが、先生からアドバイスをいただき、ぐんぐんと上達していきました。その様子を見た先生からは「上手になってみんなすごい!」とお褒めの言葉をいただきました。

自分で提出する1枚を決めます。どっちがいいかな…悩みますね。友だちに意見をもらって参考にしている子もいました。

それぞれの「元」が完成です。「曲がり」を意識してよく書けました。次回は、ひらがな「つり」を習う予定です。

収穫の秋(サツマイモ掘り)

ホームページでいろいろな秋をお伝えしてきましたが、ここ数日、寒さも厳しくなって冬到来の感じです。秋紹介は今回の「収穫の秋」が最後になるかなと思います。

先週に1・2年、3・4年それぞれ合同でサツマイモ掘りをしました。

今年のサツマのできはどうかな…とちょっとドキドキでしたが、例年ぐらいの収穫具合だったかなと思います。大きいサツマ、形がユニークなサツマ、ミニミニサツマなど、いろいろなサツマがとれました。

1・2年

3・4年

おいもを見つけるとなぜか笑顔になります。見つけたうれしさと、その形や大きさに思わず笑みがこぼれるのでしょうか。見ているこちらも笑顔になりました。

ようこそ先輩(中学生マイチャレンジ)

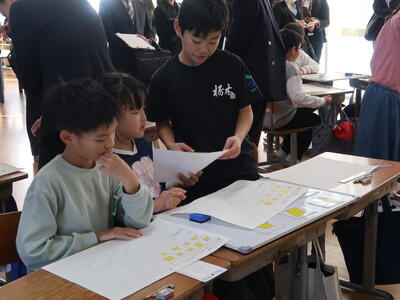

先週、17日から1週間、氏家中学校で「マイチャレンジ」(2年生の職場体験)が実施されました。本校でも生徒1名(本校卒業生)を受け入れ、子どもたちの学習サポートや生活のお手伝いなどをしてもらいました。また、授業では先生方のサポートや声かけなどもお願いし、積極的に取り組んでもらいました。私も、卒業生ががんばっている姿を間近に見られとてもうれしく感じました。

子どもたちにとっては先輩です。まさに「ようこそ先輩」。中学生に教わったり一緒に遊んだり、本校の子どもたちにとってもよい経験だったと思います。

この週に行われた校内持久走記録会で一緒に走ってもらったり、サツマイモ掘りのお手伝いをしてもらったりしました。「なつかしいです!」と、小学校時代を思い出して一生懸命に取り組んでくれました。

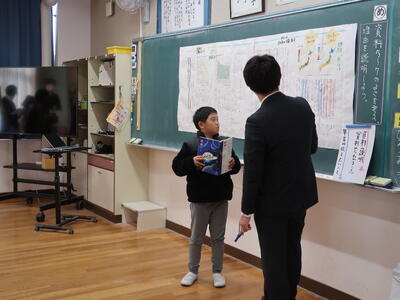

最終日には「修了証」(裏面に1週間の活動の様子の写真を載せました)を渡し、ねぎらいと感謝、そして今後の活躍を期待していることを伝えました。

1週間がんばった卒業生にはこの体験をぜひ将来の進路選択に生かしてほしいなと思います。将来はもしかして先生かな?

記録に挑戦、自分に挑戦(校内持久走記録会2025)

20日(木)、校内持久走記録会を実施しました。

2校時が1~3年生、3校時が4~6年生と、2部構成で実施しました。子どもたちは、精一杯自分の記録に挑戦し、がんばりました。最後まで走りきる姿に、そして他の学年の子を精一杯の声で応援している姿にとても感動しました。保護者の皆様にも応援にお越しいただきました。ありがとうございました。

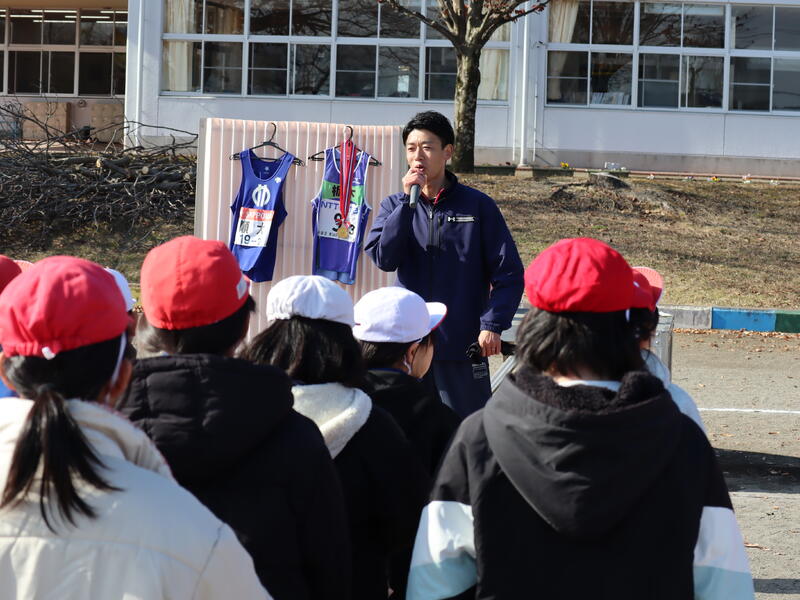

昨年に引き続き、当日は「スペシャルゲスト」として、子どもたちの先輩にあたる、的場亮太(まとばりょうた)さんにお越しいただきました。的場さんは、本校卒業後、氏家中、大田原高、順天堂大学へと進み、大学在籍時には箱根駅伝に出場、また、都道府県対抗駅伝大会で栃木代表として出場し優勝を飾った大先輩です。その後、実業団で走り続け、現在はさくら市の職員としてがんばっています。的場さんが小学生の時に、私も本校に勤めていて、そのつてでオファーした次第です。

的場さんは、子どもたちと一緒に準備運動やアップ、そして本番では伴走をしていただきました。走り終わった1年生一人一人に「がんばったね」のハイタッチ(うれしいプレゼントですね。2年生以上は昨年してもらったと思います。)。子どもたちは先輩からのプレゼントにとてもうれしそうにしていました。また、的場さんが出場した箱根駅伝のユニフォームと都道府県対抗駅伝大会のユニフォームと金メダル(!!)も持参いただき子どもたちに披露していただきました。子どもたちも大興奮、こちらもすてきな思い出となりました。

的場さんからは、走り終えたあと、子どもたちにメッセージをいただきました。

「今日はがんばった自分をいっぱいほめてほしいこと」「夢をもって努力しチャレンジし続けてほしいこと」「友だちやライバルがいることはすてきなことで、仲間を認め合いたたえあってほしいこと」

的場さんのご自身の小学校時代の経験や選手時代の思い出などをもとにお話しいただきました。教え子からこんなすばらしいメッセージを子どもたちに伝えてもらい、その様子を見てうれしい気持ちでいっぱいになりました。

今年度も「全力で挑戦の記録会」になりましたね。私も、子どもたちの全力で走る・応援するその姿に、そして今年も教え子と一緒に走り楽しいひとときをもてたことに幸せを感じています。

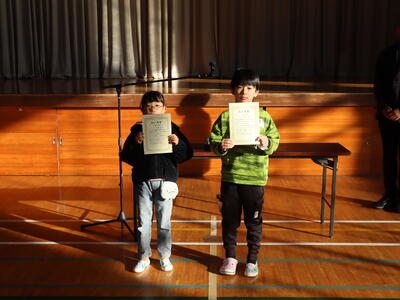

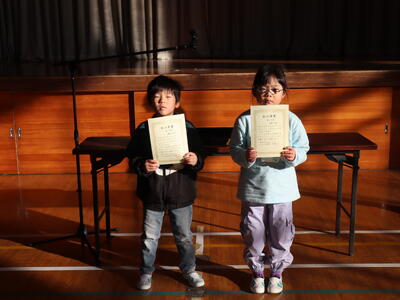

表彰朝会(松の実賞4)

19日(水)朝、表彰朝会で今年度4回目の「松の実賞」の表彰を行いました。

今回は、6年生2名、5年生3名、4年生3名、3年生2名、2年生3名、1年生2名、計15名が受賞しました。

松の実賞を受賞した皆さん、これからもじぶんの「よさ」を「自分のため」「みんなのため」「学校・地域のため」に発揮し続けてください。期待しています。おめでとう。

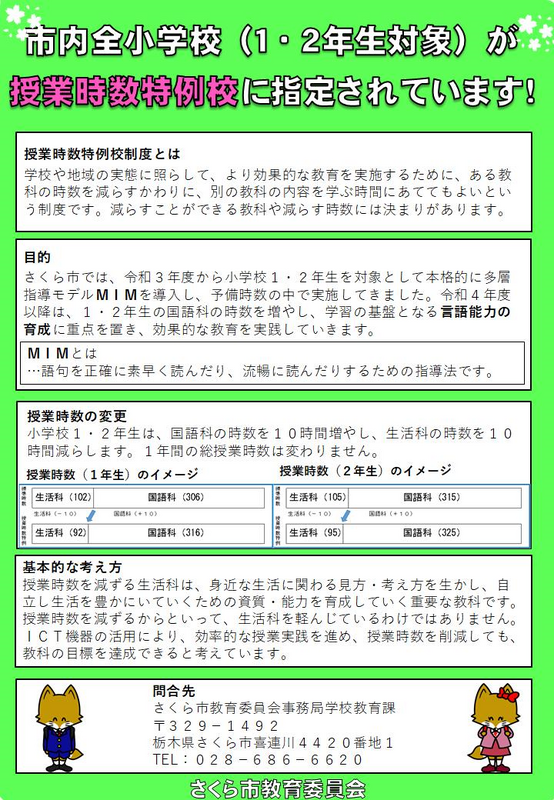

さくら市教育委員会からのお知らせ

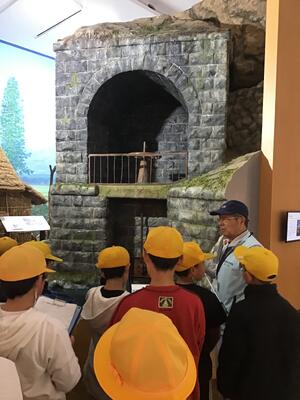

地域開発を見て体験して(4年那須疎水見学)

18日(火)、4年社会科「那須野が原の開拓」の学習で、4年児童が社会科見学で那須を訪れました。

那須野が原博物館では、 明治時代の開拓当時の暮らしの様子を中心とした展示などを見たり、当時の作業「水汲み・運び」や「モッコ担ぎ」の体験をしたりしました。

お昼はお弁当。おいしそうに食べています。保護者の皆様、ご準備ありがとうございました。

疎水公園では、那須疏水旧取水施設を見学しました。(クマ出没の危険性もあることから公園内には入らずバスのそばで遠くから見学しました)

※那須疏水は安積疏水、琵琶湖疏水と並ぶ日本三大疏水の一つ。那須疏水が那珂川から取水する施設が現在も残され、明治期有数の規模を誇る貴重な土木遺産として国の重要文化財に指定されています。(那須疎水公園HPから引用)

(2年前の写真から)道路を下ると公園があって、そこから見た取水施設の様子です。こんなふうに見えます。

この日は、天気も穏やかに晴れ、見学、体験にぴったりでした。子どもたちには、この校外学習で「見たこと」「聞いたこと」「体験したこと」を、教室での学びに生かしてほしいと思います。

環境を守る(5年総合的な学習の時間)

11月17日(月)、5年生が「総合的な学習の時間」に、地域の自然環境を保護することの大切さを学ぶ授業を行いました。

はじめに、以前にもお世話になった「うじいえ自然に親しむ会」の会長さんから教室で環境保全活動についてのお話をいただきました。鬼怒川のこと、そこに住む生き物のこと、環境を守る活動のことなど、スライドやビデオで学びました。

その後、バスで氏家大橋上流の鬼怒川河川敷に移動し、絶滅が危惧されているシルビアシジミ(蝶)やカワラノギクなどの動植物を守るため、外来植物のシナダレスズメガヤの抜き取り作業を行いました。

さくら市の鬼怒川河川敷で見られるシルビアシジミはシジミチョウいう小さなチョウの仲間でレッドデータブックに記載されている貴重なチョウです。そのシルビアシジミの幼虫は「ミヤコグサ」という特定の植物を食べますが、近年、外来植物の「シナダレスズメガヤ」が増えており、エサのミヤコグサの生息場所を脅かしています。また、河川敷には固有の、また絶滅危惧種に指定されている動植がいますが、その生育場所を奪ってしまうそうです。

「ミヤコグサ」小さくて思わず見過ごしてしまいそうです。

子どもたちは、さくら市指定の天然記念物のチョウ「シルビアシジミ」をはじめとする鬼怒川河川敷の生物の保全活動に加わり、地元の自然環境を守ることの大切さを感じていたようです。「うじいえ自然に親しむ会」の皆様、今後もよろしくお願いいたします。

昼休みの風景

11月は「教育相談週間」を設け、子どもたちと先生方がお話しする機会としています。子どもたちの思いや願いを聞きながら、子どもたちが安心して学校で学習・生活できるようにするために実施しています。教育相談は昼休みを中心に行います。先生とお話しする予定がない場合は、図書室で本を読んだり、外で遊んだりします。それぞれの昼休みの過ごし方が見られます。

校庭の木々の葉も色が変わり始め、秋が深まってきたことを感じます。ツバキの花もきれいに咲き始めました。

授業研究会

12日(水)の午後、さくら市内の小・中学校の先生方が来校し、授業研究会が行われました。

授業研究会は、先生方が授業を見て、その後、授業はどうだったかを話し合う、先生方の勉強会です。校内で行うことが多いですが、今回は、さくら市教育委員会の計画により、市内の小・中学校の先生方に参加いただき実施しました。

会場(授業)は4年生と5年生のクラス。それぞれのクラスにおよそ30人のお客さんが入りました。お客さんがたくさんいらっしゃる中で、子どもたちも先生も(?)緊張したと思いますが、とてもがんばっていました。

4年算数 垂直、平行と四角形

5年国語 固有種が教えてくれること 自然環境を守るために

先生方が授業を見合って授業について話し合う勉強会(授業研究会)は、外国では行われていないそうで、日本特有の勉強会だそうです。本校の職員のみならず参加された先生方にとって研修・勉強のよい機会となったことと思います。

授業後の研究会

今回は教育長さんと教育委員さんもお見えになり、授業の様子を参観いただきました。子どもたちが自分で考える、グループで話し合う、みんなに向けて発表するといった活動がよくできていてすばらしかったこと、先生方が子どもの意見を丁寧に引き出していることなど、お褒めの言葉を頂戴しました。子どもたちも先生もとても成長する機会となったと感じています。このような機会をいただいた市教育委員会に感謝申し上げます。

このサイトに掲載されている記事、写真等の著作権は、さくら市立押上小学校に帰属します。

無断転載を禁止します。

~さくら市は令和7(2025)年、市制20周年です~