学校行事

学習参観<前編:1~3年生&こだま学級>

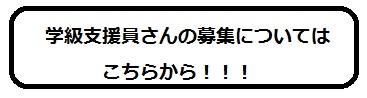

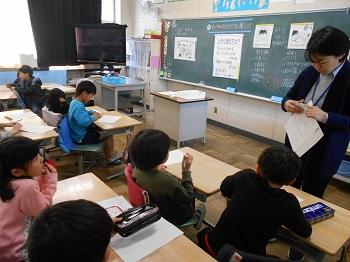

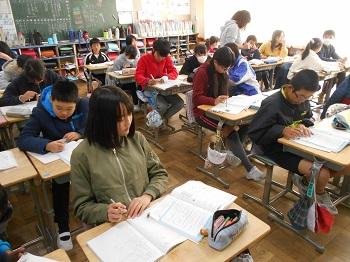

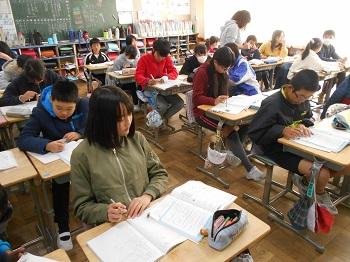

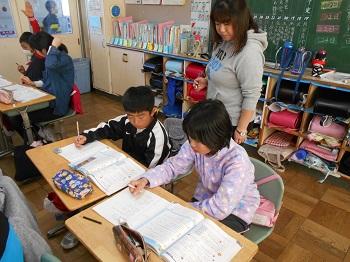

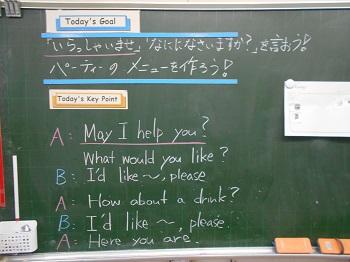

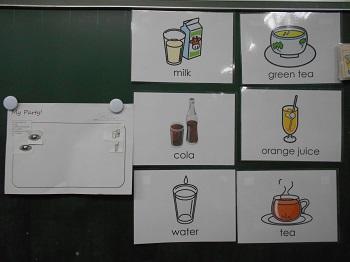

今年度最後の学習参観を行いました。1年間の学習の成果や成長の様子を見てもらうことができました。

1年生は,午前中,特技や学習してできるようになったことを一生懸命発表しました。

午後は,お家の人と一緒に,交流会でプレゼントにする「ペンダント」を作りました。

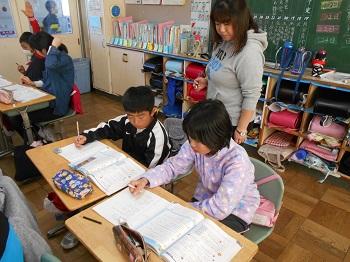

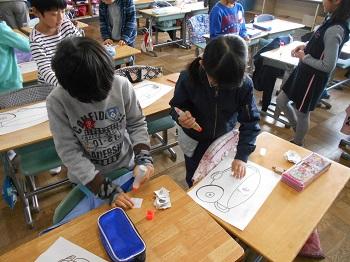

2年生は,「動くおもちゃ」の作り方を図に描いて説明しました。

説明を聞きながら,お家の人と一緒におもちゃを作りました。

午後は,上手に話を聞くことができるように,「話す人」「聞く人」「審査する人」を決めて効き方の練習をしました。

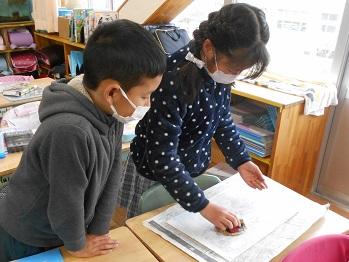

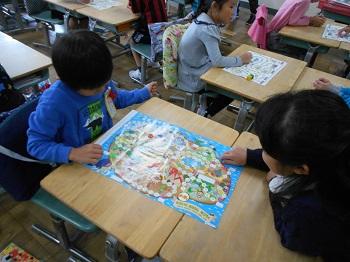

3年生は,我孫子市について調べたことをひとり一人が模造紙にまとめて,発表しました。

聞き手も一生懸命聞いて,どこが良かったかをメモしておきます。

午後は,理科の学習で,磁石にくっつく物を探す実験です。

こだま学級の子ども達は,昨日,スーパーマーケットで買った材料で「ミニ・ピザ」を作りました。

ジャガイモや卵を茹でたり,材料を刻んだりして「餃子の皮」に載せ,オーブンやフライパンで焼けばできあがりです。

焼きたてのピザを早速試食します。「チョー,美味しいね!!」「これなら何枚でも食べられそうだね。」

高学年の様子は,明日,お知らせします。お楽しみに・・・

1年生は,午前中,特技や学習してできるようになったことを一生懸命発表しました。

午後は,お家の人と一緒に,交流会でプレゼントにする「ペンダント」を作りました。

2年生は,「動くおもちゃ」の作り方を図に描いて説明しました。

説明を聞きながら,お家の人と一緒におもちゃを作りました。

午後は,上手に話を聞くことができるように,「話す人」「聞く人」「審査する人」を決めて効き方の練習をしました。

3年生は,我孫子市について調べたことをひとり一人が模造紙にまとめて,発表しました。

聞き手も一生懸命聞いて,どこが良かったかをメモしておきます。

午後は,理科の学習で,磁石にくっつく物を探す実験です。

こだま学級の子ども達は,昨日,スーパーマーケットで買った材料で「ミニ・ピザ」を作りました。

ジャガイモや卵を茹でたり,材料を刻んだりして「餃子の皮」に載せ,オーブンやフライパンで焼けばできあがりです。

焼きたてのピザを早速試食します。「チョー,美味しいね!!」「これなら何枚でも食べられそうだね。」

高学年の様子は,明日,お知らせします。お楽しみに・・・

作品展の見学と併せて

今年から柏市と別開催となった「花と太陽と希望の作品展」が,我孫子市民プラザで行われています。

並木小学校のから出品した作品は,ペットボトルを切って形を作り,色をつけて,ニスを塗って仕上げました。

審査の結果,並木小学校の「恐竜」が,来年のポスターの写真に選ばれました。

今日は,こだま学級の子ども達が,作品展を見学に行きました。会場が近くになったので,歩いて行きました。

我孫子市民プラザは,スーパーマーケットの建物の中にあるので,見学と併せて「買い物」の練習をしました。

このスーパーマーケットはとても広いので,めあての物が見つかず,お店の方に教えてもらって,やっと買えました。

メモした買い物の後は,自分の好きな物を買うことができます。お菓子のコーナーが大人気です。

欲しいものを買い物がご入れて,ひとり一人レジでお金を払います。「ちょっと買いすぎたかな?」

無事お金を払い終わって,一安心。買った物をリュックにきちんと入れて,買い物は終了です。

今日は「作品鑑賞」と「買い物」,2つの貴重な体験ができました。

並木小学校のから出品した作品は,ペットボトルを切って形を作り,色をつけて,ニスを塗って仕上げました。

審査の結果,並木小学校の「恐竜」が,来年のポスターの写真に選ばれました。

今日は,こだま学級の子ども達が,作品展を見学に行きました。会場が近くになったので,歩いて行きました。

我孫子市民プラザは,スーパーマーケットの建物の中にあるので,見学と併せて「買い物」の練習をしました。

このスーパーマーケットはとても広いので,めあての物が見つかず,お店の方に教えてもらって,やっと買えました。

メモした買い物の後は,自分の好きな物を買うことができます。お菓子のコーナーが大人気です。

欲しいものを買い物がご入れて,ひとり一人レジでお金を払います。「ちょっと買いすぎたかな?」

無事お金を払い終わって,一安心。買った物をリュックにきちんと入れて,買い物は終了です。

今日は「作品鑑賞」と「買い物」,2つの貴重な体験ができました。

ドンマイ!ドンマイ!

今日は,高学年の「長縄跳び大会」です。

高学年は,学級を2つのチームに分けて「1分間の8の字跳び」と「連続大縄跳び」で記録に挑戦します。

開会式の後,気合いを入れて,いよいよ挑戦開始です。

はじめは「1分間の8の字跳び」,どのチームも気合いが入っています。さすが,高学年は,速い!速い!速い!

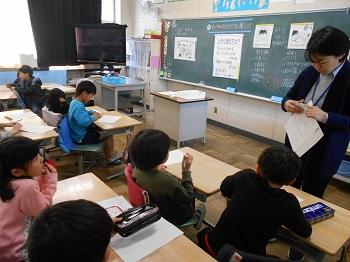

跳んだ回数を報告します。他のチームの記録が気になりますが,気持ちを切り替え,記録の更新を狙います。

2回目は,跳ぶチームも応援にも熱が入ります。失敗しても,励まし合って跳び続けます。

後半は「大縄5分跳び」,1本の大縄に10人入って何回跳べるかに挑戦します。

例え,引っかかっても「ドンマイ!ドンマイ!ガンバロー!」「まだまだ,残り時間はたっぷりあるぞ・・・」

熱い戦いが終わり,最高記録を出したチームに賞状を渡します。「おめでとう!」

明日2月9日(土)から13日(水)まで,我孫子市特別支援学級合同「弟38回花と太陽と希望の作品展」が

「我孫子市民プラザ」で開催されます。本校の作品も展示されていますので,是非,ご鑑賞ください。

高学年は,学級を2つのチームに分けて「1分間の8の字跳び」と「連続大縄跳び」で記録に挑戦します。

開会式の後,気合いを入れて,いよいよ挑戦開始です。

はじめは「1分間の8の字跳び」,どのチームも気合いが入っています。さすが,高学年は,速い!速い!速い!

跳んだ回数を報告します。他のチームの記録が気になりますが,気持ちを切り替え,記録の更新を狙います。

2回目は,跳ぶチームも応援にも熱が入ります。失敗しても,励まし合って跳び続けます。

後半は「大縄5分跳び」,1本の大縄に10人入って何回跳べるかに挑戦します。

例え,引っかかっても「ドンマイ!ドンマイ!ガンバロー!」「まだまだ,残り時間はたっぷりあるぞ・・・」

熱い戦いが終わり,最高記録を出したチームに賞状を渡します。「おめでとう!」

明日2月9日(土)から13日(水)まで,我孫子市特別支援学級合同「弟38回花と太陽と希望の作品展」が

「我孫子市民プラザ」で開催されます。本校の作品も展示されていますので,是非,ご鑑賞ください。

大きくなって戻ってきてね!

2年生は,サケの卵を取り寄せて,育ててきました。今日は,そのサケの稚魚を利根川に放流に行きました。

そこで,サケの卵が孵化して,大きくなっていく様子や放流の様子をまとめてみました。

昨年の12月6日,サケの卵がクール宅急便で届きました。卵の中には,すでに目のようなものが見え,動いています。

用意しておいた水槽に卵を入れます。

生まれたばかりのサケの赤ちゃんは,水槽の底でじっとしていますが,徐々に元気に泳ぎ回るようになりました。

サケは,川から海に出て,大きくなったら元の川に戻ってきます。今日は,利根川の「小堀の渡し」で放流します。

自分が放流したサケが,いつか戻ってくることを願って,別れを惜しみながら,そっと川の水に入れています。

子ども達は,サケの姿が見えなくなるまで,手を振って見送っていました。

「早く大きくなって,もっどってきてね,またあう日まで,サヨウナラ!!」

そこで,サケの卵が孵化して,大きくなっていく様子や放流の様子をまとめてみました。

昨年の12月6日,サケの卵がクール宅急便で届きました。卵の中には,すでに目のようなものが見え,動いています。

用意しておいた水槽に卵を入れます。

生まれたばかりのサケの赤ちゃんは,水槽の底でじっとしていますが,徐々に元気に泳ぎ回るようになりました。

サケは,川から海に出て,大きくなったら元の川に戻ってきます。今日は,利根川の「小堀の渡し」で放流します。

自分が放流したサケが,いつか戻ってくることを願って,別れを惜しみながら,そっと川の水に入れています。

子ども達は,サケの姿が見えなくなるまで,手を振って見送っていました。

「早く大きくなって,もっどってきてね,またあう日まで,サヨウナラ!!」

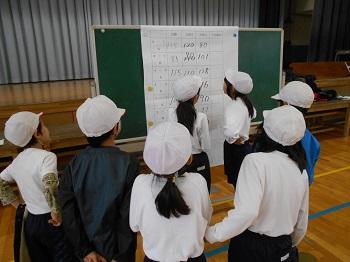

記録更新をめざして

延期していた「長縄跳び大会(中学年)」を,たくさんの応援の中で行うことができました。

各学級を2チームに分けて,先ずは1分間で何回跳べるかを競います。

記録を少しでも伸ばそうと,子ども達は真剣な表情で,見えないほど速く回る縄の中へ入っていきます。

応援にも熱が入り,記録が伸びると子ども達の喜びの喚声が,体育館に響きます。

「1分間跳び」は,3回挑戦できます。各チームの記録を見ると一層意欲が高まります。

熱い戦いの後は,閉会式で,互いの健闘を讃えます。応援してくれたお家の方へ,お礼を言ってお仕舞いになりました。

各学級を2チームに分けて,先ずは1分間で何回跳べるかを競います。

記録を少しでも伸ばそうと,子ども達は真剣な表情で,見えないほど速く回る縄の中へ入っていきます。

応援にも熱が入り,記録が伸びると子ども達の喜びの喚声が,体育館に響きます。

「1分間跳び」は,3回挑戦できます。各チームの記録を見ると一層意欲が高まります。

熱い戦いの後は,閉会式で,互いの健闘を讃えます。応援してくれたお家の方へ,お礼を言ってお仕舞いになりました。

災害は,いつ起こるか分からない!

地震などの災害は,昼休みや掃除の時など,いつ起こるのか分かりません。いつものように,掃除をしていると・・・

突然「緊急避難放送」が・・・「地震です!地震です!」子ども達の動きが止まります。

いつ起きるか分からない地震を想定して,子ども達への予告無しの「避難訓練」の開始です。

とっさに子ども達は,頭を抱えてしゃがみ込んだり,机の下に潜ったりして自分の身を守る行動ができました。

訓練終了の放送で,一次避難した子ども達は,自分の教室に戻り人数を報告して,全員の無事を確認します。

日頃のこうした訓練の積み重ねが,大切な命を守ることにつながります。

突然「緊急避難放送」が・・・「地震です!地震です!」子ども達の動きが止まります。

いつ起きるか分からない地震を想定して,子ども達への予告無しの「避難訓練」の開始です。

とっさに子ども達は,頭を抱えてしゃがみ込んだり,机の下に潜ったりして自分の身を守る行動ができました。

訓練終了の放送で,一次避難した子ども達は,自分の教室に戻り人数を報告して,全員の無事を確認します。

日頃のこうした訓練の積み重ねが,大切な命を守ることにつながります。

プラネタリウムで学んだ後は

4年生が「手賀の丘少年自然の家」で,天体の学習をしました。自然の家には,立派なプラネタリウムがあります。

豪華なバスだったので,とても快適な気分で,あっという間に到着しました。

担当の方の説明がとても分かりやすく,子ども達も興味を持って,宇宙や星のことを学ぶことができました。

プラネタリウムには,いろいろな明るさや色の星,星座が映し出されます。星の名前もたくさん教えてもらいました。

冬の夜はとても寒いのですが,星空は1年で一番綺麗です。防寒を十分にして,本物の夜空で星を観察してみましょう。

豪華なバスだったので,とても快適な気分で,あっという間に到着しました。

担当の方の説明がとても分かりやすく,子ども達も興味を持って,宇宙や星のことを学ぶことができました。

プラネタリウムには,いろいろな明るさや色の星,星座が映し出されます。星の名前もたくさん教えてもらいました。

冬の夜はとても寒いのですが,星空は1年で一番綺麗です。防寒を十分にして,本物の夜空で星を観察してみましょう。

正に立春!!春一番のような南風

「立春」を肌で感じるほどの暖かな強い南風。スプリンクラーで水まきをして,砂埃が舞い上がるのを懸命に防ぎます。

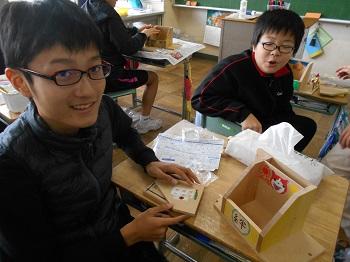

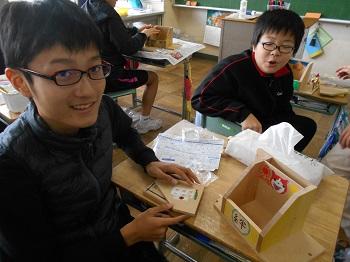

日に日に,卒業が近づいてきた6年生の卒業制作「オルゴールボックス」も最終段階,ニスを塗って完成です。

奉仕活動で手伝ってくれている「卒業式で使う台」も,子ども達の隠れた才能で無事6台,完成しました。

もうすぐ最上級生となる5年生も,6年生に負けずに,学習の仕上げに取り組んでいます。

説明を聞きながら,「ふりこ」の実験装置を,先生よりもはやく組み立てられるほど,しっかりしてきました。

日に日に,卒業が近づいてきた6年生の卒業制作「オルゴールボックス」も最終段階,ニスを塗って完成です。

奉仕活動で手伝ってくれている「卒業式で使う台」も,子ども達の隠れた才能で無事6台,完成しました。

もうすぐ最上級生となる5年生も,6年生に負けずに,学習の仕上げに取り組んでいます。

説明を聞きながら,「ふりこ」の実験装置を,先生よりもはやく組み立てられるほど,しっかりしてきました。

鬼は外,福は並木に!

2月に入り,もうすぐ「節分」「立春」ですが,今朝は,うっすらと雪が積もるほどの寒さです。

インフルエンザ流行で,2月の全校朝会はやむなく放送で行いました。

2年生は「自分の中にいる鬼」を追い払い,学年のまとめができるように目標を掲示しました。

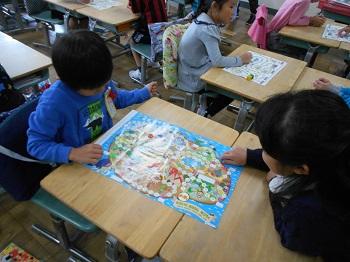

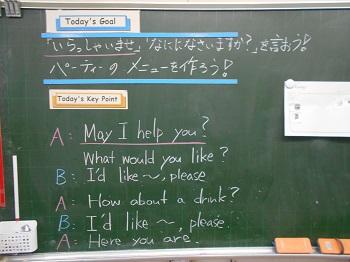

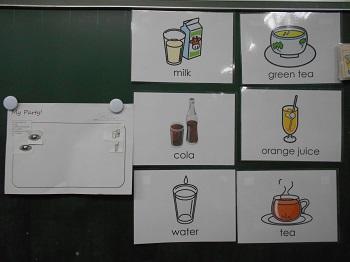

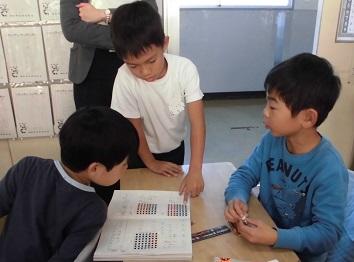

4年生は,楽しそうに英語の学習中です。学校にある教室や部屋の名前を英語で言って,自分の学校を完成させます。

教室の絵が描かれたカードを英語で質問しながら交換します。集めたカードはていねいに貼っていきます。

鬼を追い出して,並木小には,福がいっぱい溢れています。「鬼は外,福は並木に!」

インフルエンザ流行で,2月の全校朝会はやむなく放送で行いました。

2年生は「自分の中にいる鬼」を追い払い,学年のまとめができるように目標を掲示しました。

4年生は,楽しそうに英語の学習中です。学校にある教室や部屋の名前を英語で言って,自分の学校を完成させます。

教室の絵が描かれたカードを英語で質問しながら交換します。集めたカードはていねいに貼っていきます。

鬼を追い出して,並木小には,福がいっぱい溢れています。「鬼は外,福は並木に!」

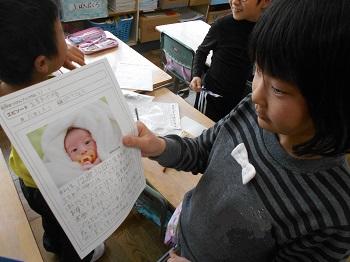

大きくなったね!!

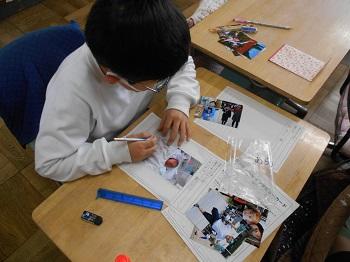

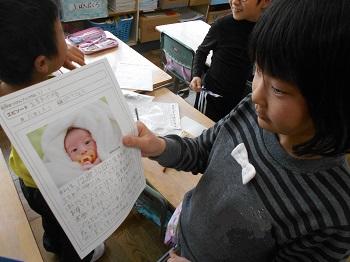

2年生が,赤ちゃんの頃の様子をお家から教えてもらい,写真を添えて,楽しそうにまとめていました。

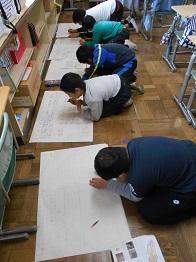

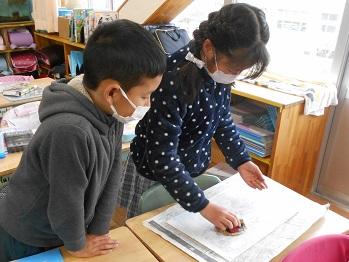

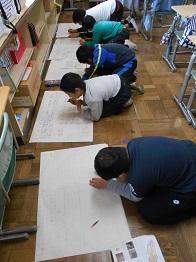

3年生は,調べたことを大きな模造紙にまとめていました。みんなが分かる資料にするために,いろいろと工夫しています。

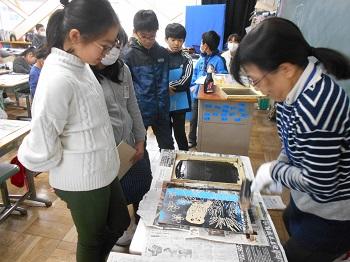

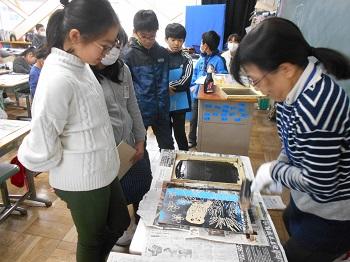

5年生の木版画は,いよい印刷の段階です。インクをつけるところは,とても難しいので,先生に助けてもらいます。

3年生は,調べたことを大きな模造紙にまとめていました。みんなが分かる資料にするために,いろいろと工夫しています。

5年生の木版画は,いよい印刷の段階です。インクをつけるところは,とても難しいので,先生に助けてもらいます。

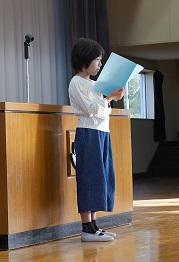

ちょっとだけ中学校の生活を体験しました

今日は,我孫子市の「小中一貫の日」です。小学校の生活と中学校の生活をスムースにつなぐための取り組みのひとつです。

並木小学校は,久寺家中学校・白山中学校・我孫子中学校の3校の公立中学校へ進学する児童がほとんどです。

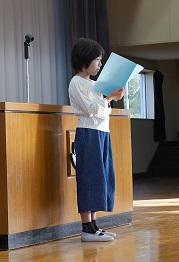

今日は,それらの中学校の生活をちょっとだけ体験しました。我孫子中学校では,大勢の前で,並木小学校の紹介をしました。

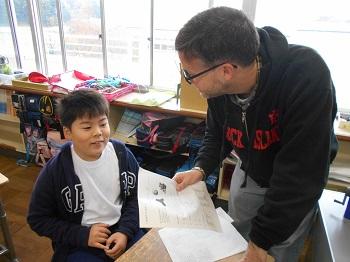

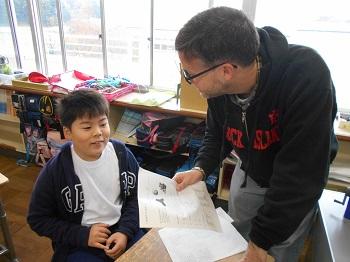

その後,各教室に分かれて,中学校の授業体験をしました。初めての経験に,ちょっぴり緊張気味でした。

白山中学校では,中学生のリードで「サイコロトーク」で盛り上がりました。さすが先輩は,司会が上手です。

久寺家中学校では,「理科」と「国語」の授業を受けました。楽しい実験を見せてもらい,中学校での学習が楽しみです。

国語は,「竹取物語の暗記リレー」をしました。難しい古典の文章を短い時間で覚えて伝えるのは,大変でした。

どの学校でも一番楽しみなのは「部活動の見学」です。中学校ではいろいろな部活動があるので,どこに入るか迷います。

並木小学校は,久寺家中学校・白山中学校・我孫子中学校の3校の公立中学校へ進学する児童がほとんどです。

今日は,それらの中学校の生活をちょっとだけ体験しました。我孫子中学校では,大勢の前で,並木小学校の紹介をしました。

その後,各教室に分かれて,中学校の授業体験をしました。初めての経験に,ちょっぴり緊張気味でした。

白山中学校では,中学生のリードで「サイコロトーク」で盛り上がりました。さすが先輩は,司会が上手です。

久寺家中学校では,「理科」と「国語」の授業を受けました。楽しい実験を見せてもらい,中学校での学習が楽しみです。

国語は,「竹取物語の暗記リレー」をしました。難しい古典の文章を短い時間で覚えて伝えるのは,大変でした。

どの学校でも一番楽しみなのは「部活動の見学」です。中学校ではいろいろな部活動があるので,どこに入るか迷います。

なかなか上手だね!

リコーダーの演奏は,3年生から習い始めます。最初は,綺麗な音が出せませんでしたが,ずいぶん上手になりました。

自分で作った曲を演奏して,みんなに聴いてもらうこともできるようになりました。

3年生では,我孫子のことも学習します。「昔は,手賀沼で泳げたんだ」「子ども達が着物や下駄を履いてるよ」

4年生では「分数」を勉強します。1組では「真分数」「仮分数」の違いを確認していました。

2組は,ポスターを作って,発表会の準備です。グループのテーマを決めて,ポスターに載せる資料を相談して選びます。

6年生は,感謝の気持ちを表す「奉仕活動」を計画しています。その実行委員が,卒業式で使う台の作成を手伝って

くれます。今日は,1組の担当です。さすが6年生,1度説明しただけで,どんどんと作業を進めることができました。

使い慣れない道具も,コツをつかんで,どんどん上手になっていきます。寸法を正確に測って,接着剤やねじ釘で組み立てます。

「僕たちも,電動ドリルを使ってみたい!」「じゃあ,やらせてあげよう」「なかなか,難しいな」「簡単そうに見えたでしょ」

今日は,1組の実行委員で,2台を完成させました。とても役に立つ6年生です。「2組・3組さんもよろしくね!」

自分で作った曲を演奏して,みんなに聴いてもらうこともできるようになりました。

3年生では,我孫子のことも学習します。「昔は,手賀沼で泳げたんだ」「子ども達が着物や下駄を履いてるよ」

4年生では「分数」を勉強します。1組では「真分数」「仮分数」の違いを確認していました。

2組は,ポスターを作って,発表会の準備です。グループのテーマを決めて,ポスターに載せる資料を相談して選びます。

6年生は,感謝の気持ちを表す「奉仕活動」を計画しています。その実行委員が,卒業式で使う台の作成を手伝って

くれます。今日は,1組の担当です。さすが6年生,1度説明しただけで,どんどんと作業を進めることができました。

使い慣れない道具も,コツをつかんで,どんどん上手になっていきます。寸法を正確に測って,接着剤やねじ釘で組み立てます。

「僕たちも,電動ドリルを使ってみたい!」「じゃあ,やらせてあげよう」「なかなか,難しいな」「簡単そうに見えたでしょ」

今日は,1組の実行委員で,2台を完成させました。とても役に立つ6年生です。「2組・3組さんもよろしくね!」

インフルエンザが流行している中でも

厳しい寒さとカラカラ天気の影響で,インフルエンザの感染が拡大しています。週明けの月曜日,全体の欠席数は減り,3年生の

学年閉鎖は解消しましたが,1年1組が急に11人も欠席し,教室はガラガラ状態,明日から3日間の学級閉鎖としました。

このように,インフルエンザの流行はまだまだ余談を許さない状態ですので,予定していた31日「長縄跳び大会」は,延期します。

お休みを調整して観戦を楽しみにしていたお家の方には,大変申し訳ありませんが,子ども達の健康を第一と考えての対応としました。

6年生は,卒業まで「33日」となりました。インフルエンザは,多少落ち着いていますが,卒業までにやることはいっぱいです。

卒業記念の「オルゴールボックス」や「卒業を祝う会の台本」づくりなど,時間を有効に使って懸命に取り組んでいます。

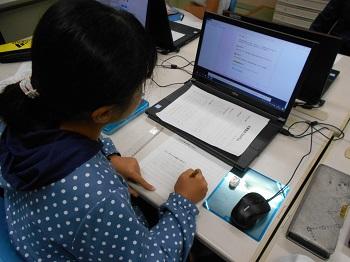

5年2組は,学習発表会で使う資料をコンピュータで作成していました。ICT支援の先生にもお世話になってます。

1組は「上皿てんびん」で正確に物の重さを計っています。ピンセットを慎重に使って,分銅を上皿に乗せていきます。

子ども達は,インフルエンザ流行にも負けずに,頑張って学習に取り組んでいます。

学年閉鎖は解消しましたが,1年1組が急に11人も欠席し,教室はガラガラ状態,明日から3日間の学級閉鎖としました。

このように,インフルエンザの流行はまだまだ余談を許さない状態ですので,予定していた31日「長縄跳び大会」は,延期します。

お休みを調整して観戦を楽しみにしていたお家の方には,大変申し訳ありませんが,子ども達の健康を第一と考えての対応としました。

6年生は,卒業まで「33日」となりました。インフルエンザは,多少落ち着いていますが,卒業までにやることはいっぱいです。

卒業記念の「オルゴールボックス」や「卒業を祝う会の台本」づくりなど,時間を有効に使って懸命に取り組んでいます。

5年2組は,学習発表会で使う資料をコンピュータで作成していました。ICT支援の先生にもお世話になってます。

1組は「上皿てんびん」で正確に物の重さを計っています。ピンセットを慎重に使って,分銅を上皿に乗せていきます。

子ども達は,インフルエンザ流行にも負けずに,頑張って学習に取り組んでいます。

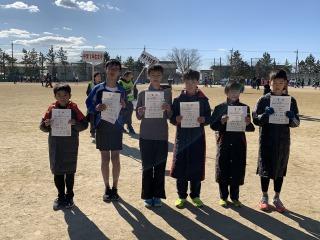

全員が完走できました!

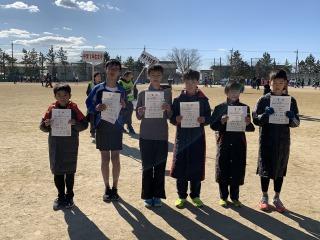

昨日「我孫子市新春マラソン大会」が行われて,並木小学校からもたくさんの子ども達が出場し,完走することができました。

開会式の後は,親子レースのスタートです。上り坂のコースを最後まで走りきり,次々とゴールしていきます。

並木小学校は,5年生女子と6年男子が,見事入賞し,出場した全員が完走できました。

子ども達の送り迎えや,熱い応援ありがとうございました。

開会式の後は,親子レースのスタートです。上り坂のコースを最後まで走りきり,次々とゴールしていきます。

並木小学校は,5年生女子と6年男子が,見事入賞し,出場した全員が完走できました。

子ども達の送り迎えや,熱い応援ありがとうございました。

凧,凧,あがれ!天までとどけ!「

1年生が,凧揚げに挑戦しました。揚げる前に,しっぽをつけたり糸を結んだりと,準備が大変です。先ずは,「たこ糸結び」の練習です。

友達同士で教えたり助けたりしながら,準備を進めます。果たして,5時間目の凧揚げは,できるのでしょうか?

なんとか準備が間に合って,いよいよ凧揚げ開始です。残念ながら,今日に限って風がほとんどありません。

そこは元気な1年生。全力で走って,糸を引っ張ります。「あがった!あがった!」「高い!高い!」

今日は風が無く,お休みの人もいたので,来週また挑戦します。「今度は,もっと高くあげたいな!」

友達同士で教えたり助けたりしながら,準備を進めます。果たして,5時間目の凧揚げは,できるのでしょうか?

なんとか準備が間に合って,いよいよ凧揚げ開始です。残念ながら,今日に限って風がほとんどありません。

そこは元気な1年生。全力で走って,糸を引っ張ります。「あがった!あがった!」「高い!高い!」

今日は風が無く,お休みの人もいたので,来週また挑戦します。「今度は,もっと高くあげたいな!」

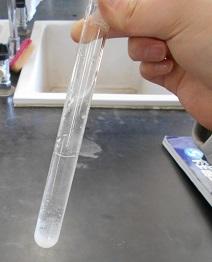

寒さに負けず,今日も元気いっぱい!

カラカラ天気の毎日で,湿度の低い寒い日が続いていて,相変わらず,インフルエンザによる欠席が多くなっています。

これ以上の感染を防止するためには,週末の過ごし方が肝心です。

27日は「我孫子市新種運マラソン大会」が予定されています。出場者の健闘を応援すると共に,

風邪を引かないように防寒対策を十分にして参加しましょう。

その他の人は,できるだけ人混みに出ず,やむなく外出するときには,「マスクの着用」帰宅後の

「手洗い・うがい」を徹底しましょう。もちろん「十分な睡眠」も大切です。

明日からは,3年生も通常通り登校してきます。元気な3年生に会えるのが楽しみです。

その他の子ども達は,いつものように今日も元気いっぱいです。楽しそうな子ども達の笑い声を聞くと,幸せな気分になります。

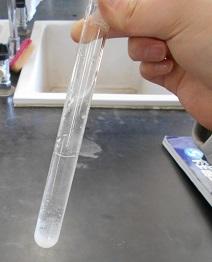

5年生は,水に溶かした「ホウ酸」を温めたり冷やしたりして様子を観察しています。

ホウ酸を溶かした水溶液を氷で冷やすと,少しずつホウ酸の結晶が現れてきました。

1年生や2年生も元気いっぱい。楽しそうに音楽やレクレーションをしています。

これ以上の感染を防止するためには,週末の過ごし方が肝心です。

27日は「我孫子市新種運マラソン大会」が予定されています。出場者の健闘を応援すると共に,

風邪を引かないように防寒対策を十分にして参加しましょう。

その他の人は,できるだけ人混みに出ず,やむなく外出するときには,「マスクの着用」帰宅後の

「手洗い・うがい」を徹底しましょう。もちろん「十分な睡眠」も大切です。

明日からは,3年生も通常通り登校してきます。元気な3年生に会えるのが楽しみです。

その他の子ども達は,いつものように今日も元気いっぱいです。楽しそうな子ども達の笑い声を聞くと,幸せな気分になります。

5年生は,水に溶かした「ホウ酸」を温めたり冷やしたりして様子を観察しています。

ホウ酸を溶かした水溶液を氷で冷やすと,少しずつホウ酸の結晶が現れてきました。

1年生や2年生も元気いっぱい。楽しそうに音楽やレクレーションをしています。

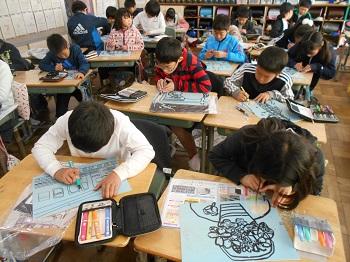

みんな真剣そのものです!!

元気な3年生が,インフルエンザで学年閉鎖となっていて,校舎内はなんだか寂しさを感じます。

しかし,他の学年は,いつものように楽しい活動に一生懸命取り組んでいます。木版画に取り組んでいる4年生も5年生も,

次の段階「彫り」に入りました。彫刻刀を使うので,ケガをしないように真剣です。

4年生も,今日ばかりは慎重に彫刻刀を使って,下絵の沿って彫っています。「刃の前に手は置きませんよ!」

4年生の理科は,アルコールランプで水を温める実験です。火を使うので,より一層注意を払って取り組みます。

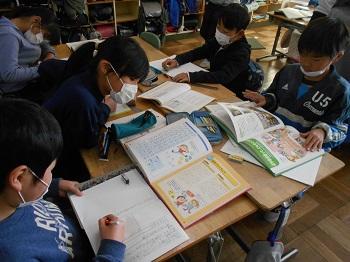

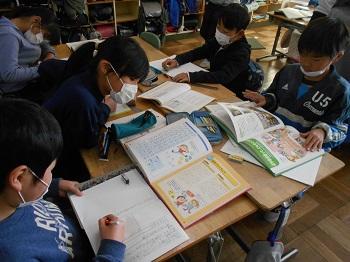

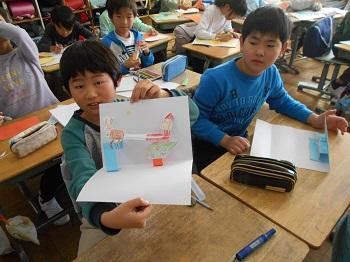

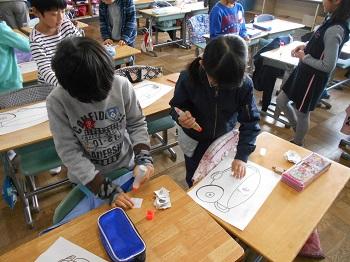

2年生の教室から「校長先生!」と呼ぶ声が聞こえてきました。教室では,「おもちゃの説明」の準備中。

私に説明を聞いて欲しくて,呼び止めたようです。子ども達は,作ったり描いたり説明したりと,真剣に「表現」しています。

しかし,他の学年は,いつものように楽しい活動に一生懸命取り組んでいます。木版画に取り組んでいる4年生も5年生も,

次の段階「彫り」に入りました。彫刻刀を使うので,ケガをしないように真剣です。

4年生も,今日ばかりは慎重に彫刻刀を使って,下絵の沿って彫っています。「刃の前に手は置きませんよ!」

4年生の理科は,アルコールランプで水を温める実験です。火を使うので,より一層注意を払って取り組みます。

2年生の教室から「校長先生!」と呼ぶ声が聞こえてきました。教室では,「おもちゃの説明」の準備中。

私に説明を聞いて欲しくて,呼び止めたようです。子ども達は,作ったり描いたり説明したりと,真剣に「表現」しています。

完食のご褒美「リクエスト献立」

11月(給食月間)に「残菜ゼロ」の学級は,そのご褒美に,食べたいメニューをリクエストできます。

今日の献立「唐揚げカレー」は,完食した1年1組・4年1組・5年2組からのリクエストです。

子ども達の大好きな「唐揚げ」と「カレーライス」がタッグを組んだ最強メニューの登場に,子ども達は大喜びです。

さすがに,どの学級も「完食チャンピオン」。今日の給食もあっという間に完食です。

美味しい物を食べている子ども達は,最高の笑顔を見せてくれました。

今日の献立「唐揚げカレー」は,完食した1年1組・4年1組・5年2組からのリクエストです。

子ども達の大好きな「唐揚げ」と「カレーライス」がタッグを組んだ最強メニューの登場に,子ども達は大喜びです。

さすがに,どの学級も「完食チャンピオン」。今日の給食もあっという間に完食です。

美味しい物を食べている子ども達は,最高の笑顔を見せてくれました。

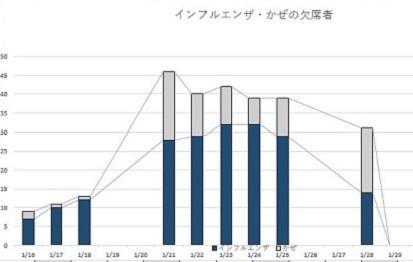

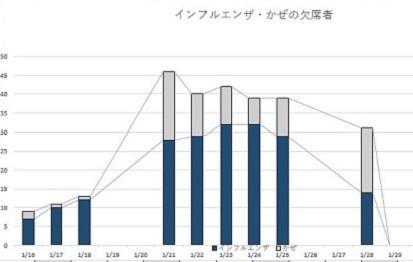

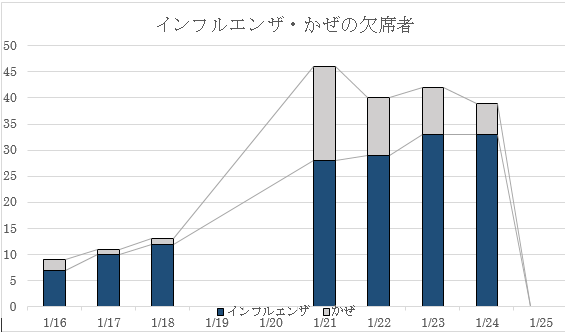

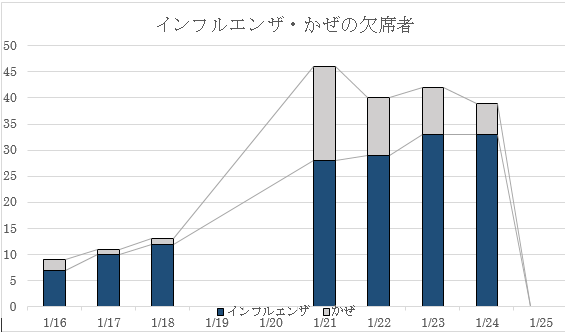

並木小でもインフルエンザ大流行

先週あたりから少しずつインフルエンザに感染する児童が増えていましたが,休日明けの月曜日,一気に感染が拡大してしまいました。

連絡メールや手紙でお知らせしましたが,「給食後に早帰り」(3年1組・6年3組)や「学級閉鎖」(3年2組)になった学級もあります。

※「かぜ」は,発熱等の症状で欠席し,まだ病院でインフルエンザの診断が出ていない児童も含みます。

そこで今日は,インフルエンザについて詳しくお知らせし,感染拡大の防止に努めていきたいと考えました。

<インフルエンザは,こんな病気です!>

主な症状は,発熱・頭痛・ひしぶしの痛み・全身倦怠感・咳・鼻づまりなどです。

38℃以上の熱が,いきなり出るのが特徴的です。感染経路は,飛沫感染や接触感染。

潜伏期間は,1~4日です。発熱1日前から7日目頃まで,うつる可能性が高いので,

しっかり休むことをお勧めします。

<インフルエンザにかかったら>

1.熱が出たらできるだけ早く医療機関を受診して治療を受けましょう。

あまり高い熱が出なかったり,熱が下がったりしても,家族に感染者がいる場合は,

インフルエンザの可能性が高いので,受診をお願いします。

2.十分に睡眠をとって休養しましょう。

3.お茶などの水分を多めにとりましょう。

4.消化がよく,栄養のある食事をとりましょう。

5.マスクをして,他人にうつさないように気をつけましょう。

6.熱が下がってもウイルスは体内に残っているため,1週間は安静にしましょう。

<インフルエンザの感染予防は>

1.流行期には人混みを避ける。

2.外出時にはマスクをする。

3.外出後はうがい,石けんで,ていねいな手洗いをする。

4.適度な湿度を保つ。

※加湿器などで湿度を40~60%に保ちましょう。

※定期的に部屋の換気をするのも効果的です。

5.十分な睡眠と栄養をとる。

更にインフルエンザに感染する児童が増加する傾向があります。感染予防の徹底にご協力ください。また,急遽「給食後の早帰り」を行う場合もありますので,メールを十分確認していただき,対応ができるようにお願いします。

連絡メールや手紙でお知らせしましたが,「給食後に早帰り」(3年1組・6年3組)や「学級閉鎖」(3年2組)になった学級もあります。

※「かぜ」は,発熱等の症状で欠席し,まだ病院でインフルエンザの診断が出ていない児童も含みます。

そこで今日は,インフルエンザについて詳しくお知らせし,感染拡大の防止に努めていきたいと考えました。

<インフルエンザは,こんな病気です!>

主な症状は,発熱・頭痛・ひしぶしの痛み・全身倦怠感・咳・鼻づまりなどです。

38℃以上の熱が,いきなり出るのが特徴的です。感染経路は,飛沫感染や接触感染。

潜伏期間は,1~4日です。発熱1日前から7日目頃まで,うつる可能性が高いので,

しっかり休むことをお勧めします。

<インフルエンザにかかったら>

1.熱が出たらできるだけ早く医療機関を受診して治療を受けましょう。

あまり高い熱が出なかったり,熱が下がったりしても,家族に感染者がいる場合は,

インフルエンザの可能性が高いので,受診をお願いします。

2.十分に睡眠をとって休養しましょう。

3.お茶などの水分を多めにとりましょう。

4.消化がよく,栄養のある食事をとりましょう。

5.マスクをして,他人にうつさないように気をつけましょう。

6.熱が下がってもウイルスは体内に残っているため,1週間は安静にしましょう。

<インフルエンザの感染予防は>

1.流行期には人混みを避ける。

2.外出時にはマスクをする。

3.外出後はうがい,石けんで,ていねいな手洗いをする。

4.適度な湿度を保つ。

※加湿器などで湿度を40~60%に保ちましょう。

※定期的に部屋の換気をするのも効果的です。

5.十分な睡眠と栄養をとる。

更にインフルエンザに感染する児童が増加する傾向があります。感染予防の徹底にご協力ください。また,急遽「給食後の早帰り」を行う場合もありますので,メールを十分確認していただき,対応ができるようにお願いします。

私達の暮らしにとって税金とは

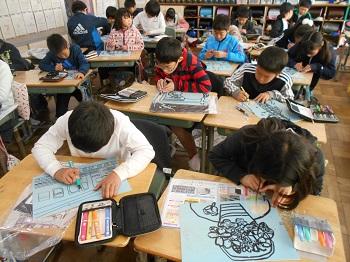

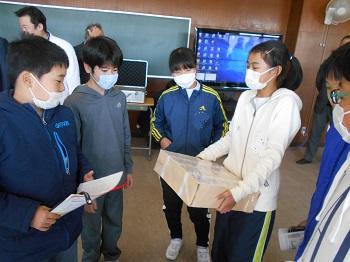

6年生は,すでに社会科で「税金」のことを学んでいますが,更に詳しく学習するために「租税教室」を願いしました。

はじめに,市長さんのビデオメッセージで,我孫子市にとって税金がどのように役立ってるかを聞きました。

この学習に「うな吉さん」も参加して,「税金クイズ」の手伝いをしてくれました。

風邪予防のために,全員がマスクを着用しての学習ですが,真剣にクイズに挑戦しました。

15問に全て正解の素晴らしい成績を収めた人もいました。みんなで大きな拍手をしました。

クイズの後は,ビデを見たり「1億円の札束(偽物ですが)」の重さを体験したりしました。

今日の「租税教室」では,社長さんや歯医者さんなど,いろいろな職業の方が協力して,税金について教えてくださいました。

楽しく税金のことが学習できたお礼を伝えました。お土産に「学習資料」や「マーカー」などをいただきました。

はじめに,市長さんのビデオメッセージで,我孫子市にとって税金がどのように役立ってるかを聞きました。

この学習に「うな吉さん」も参加して,「税金クイズ」の手伝いをしてくれました。

風邪予防のために,全員がマスクを着用しての学習ですが,真剣にクイズに挑戦しました。

15問に全て正解の素晴らしい成績を収めた人もいました。みんなで大きな拍手をしました。

クイズの後は,ビデを見たり「1億円の札束(偽物ですが)」の重さを体験したりしました。

今日の「租税教室」では,社長さんや歯医者さんなど,いろいろな職業の方が協力して,税金について教えてくださいました。

楽しく税金のことが学習できたお礼を伝えました。お土産に「学習資料」や「マーカー」などをいただきました。

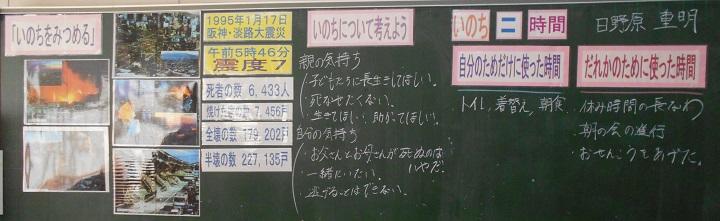

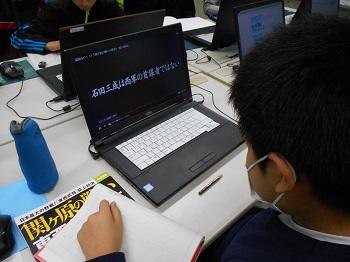

阪神淡路大震災から今日で24年

もうすぐ終わろうとしている平成は,大きな自然災害がたびたび発生した時代だったとも言えます。その中でも,最初にたくさんの犠牲者が出た「阪神淡路大震災」(平成7年1月17日午前5時46分発生)から,今日で24年が経とうとしていますが,テレビの画面に映された,高速道路の倒壊や立ち上る炎の映像は,今でも忘れることができません。その時に尊い命を失われた方々のご冥福を心からお祈り申し上げます。

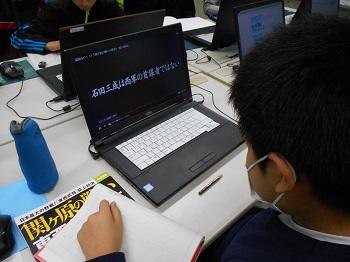

今の子ども達は,その震災のことを知らない世代です。「東日本大震災」ですら,記憶にない子ども達です。「阪神淡路大震災」は主に火災,「東日本大震災」では,津波によって多くの命が奪われました。5年生は,地震で発生した火災で大切な家族を失った小学生の作文をもとに「いのち」について考える学習をしました。

発生した火災の中で「先に逃げろ!」と子ども達の避難を優先した両親が亡くなってしまった作文は,衝撃的な内容でした。

その時の両親の気持ちや子ども達の気持ちを考え,発表しました。

「子ども達だけは助けたい!」「家族をおいていけない」「家族と別れるくらいなら・・・」様々な意見が出ました。

近くの友達とも意見を交換しました。作文の内容や友達の考えを聞きながら,命の尊さを実感することができました。

有名なお医者さん「日野原重明」さんの著書には「命=時間」とあります。命は,時間と同じように限りがあります。

「限られた時間の中で何ができるのか?」難しい問題だけれど,まずは,朝から今までの時間で何をしたかを振り返ります。

書き出した行動を「自分のためだけの時間」「誰かのための時間」に分類し,気付いたことを話し合い,発表しました。

今はまだ,「自分のために」行動することがほとんどだけど,尊い「命=時間」を「人のため」にも使えると素敵ですね!

今の子ども達は,その震災のことを知らない世代です。「東日本大震災」ですら,記憶にない子ども達です。「阪神淡路大震災」は主に火災,「東日本大震災」では,津波によって多くの命が奪われました。5年生は,地震で発生した火災で大切な家族を失った小学生の作文をもとに「いのち」について考える学習をしました。

発生した火災の中で「先に逃げろ!」と子ども達の避難を優先した両親が亡くなってしまった作文は,衝撃的な内容でした。

その時の両親の気持ちや子ども達の気持ちを考え,発表しました。

「子ども達だけは助けたい!」「家族をおいていけない」「家族と別れるくらいなら・・・」様々な意見が出ました。

近くの友達とも意見を交換しました。作文の内容や友達の考えを聞きながら,命の尊さを実感することができました。

有名なお医者さん「日野原重明」さんの著書には「命=時間」とあります。命は,時間と同じように限りがあります。

「限られた時間の中で何ができるのか?」難しい問題だけれど,まずは,朝から今までの時間で何をしたかを振り返ります。

書き出した行動を「自分のためだけの時間」「誰かのための時間」に分類し,気付いたことを話し合い,発表しました。

今はまだ,「自分のために」行動することがほとんどだけど,尊い「命=時間」を「人のため」にも使えると素敵ですね!

落ち着いて一日を

1月も半ばを過ぎ,子ども達は,どこの学年や学級も,いつものように落ち着いて学習に取り組み始めていました。

1年生は,道徳の学習で,見当たらなくなった「みんなのボール」をテーマに話し合いをしています。

隣のクラスでは,下描きした絵を凧に描いて,色塗りの真っ最中です。

2年生は,竹ひごとバネで,面白い動きをするおもちゃを楽しそうに作っています。

4年生も5年生も,デザインを描いたり版木に写したりして,木版画に取り組んでいます。

卒業が近づいた6年生は,悔いの残らないように真剣に学習に取り組んでいます。

こだま学級の子ども達は,広い音楽室で全身を使って音やリズムを感じて動きます。

並木小学校の子ども達は,いつ見ても落ち着いて学習し,楽しそうなので,思わずシャッターを押してしまいます。

1年生は,道徳の学習で,見当たらなくなった「みんなのボール」をテーマに話し合いをしています。

隣のクラスでは,下描きした絵を凧に描いて,色塗りの真っ最中です。

2年生は,竹ひごとバネで,面白い動きをするおもちゃを楽しそうに作っています。

4年生も5年生も,デザインを描いたり版木に写したりして,木版画に取り組んでいます。

卒業が近づいた6年生は,悔いの残らないように真剣に学習に取り組んでいます。

こだま学級の子ども達は,広い音楽室で全身を使って音やリズムを感じて動きます。

並木小学校の子ども達は,いつ見ても落ち着いて学習し,楽しそうなので,思わずシャッターを押してしまいます。

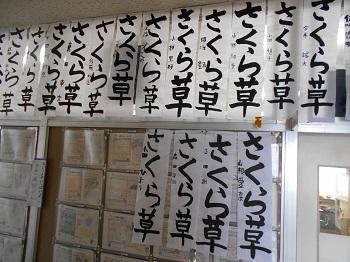

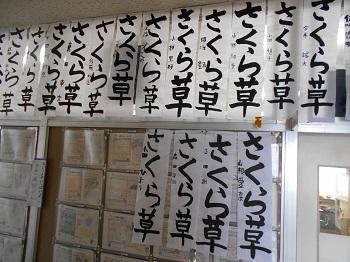

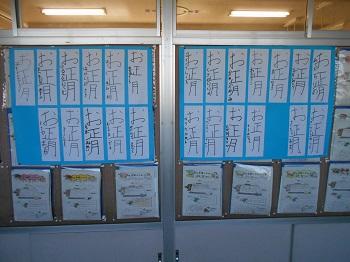

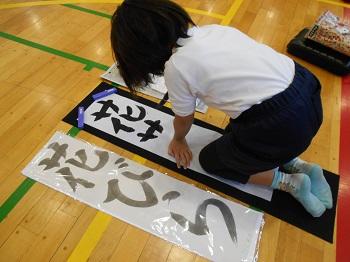

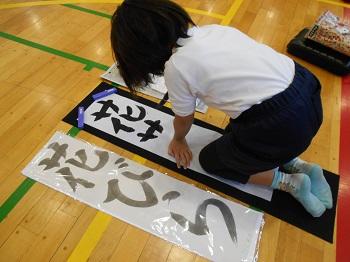

寒さにも負けずに

1月31日に行う「校内長縄跳び大会」を目指して,全校で練習しています。校庭は,かじかむほどの寒さですが

子ども達は声をかけ合って,記録に挑戦しています。

保育園の子ども達が,お兄さんやお姉さんが上手に跳ぶ様子を見学に来ました。

ちょうど「書き初め展」もやっているので,一生懸命書いた作品も見学して帰りました。

昼休みは,体育委員会の人達と「リズム縄跳び」の練習です。自由参加ですが,多くの子ども達が集まりました。

子ども達は声をかけ合って,記録に挑戦しています。

保育園の子ども達が,お兄さんやお姉さんが上手に跳ぶ様子を見学に来ました。

ちょうど「書き初め展」もやっているので,一生懸命書いた作品も見学して帰りました。

昼休みは,体育委員会の人達と「リズム縄跳び」の練習です。自由参加ですが,多くの子ども達が集まりました。

専門の先生がコンピュータの学習に

3学期から週2回,専門の先生(ICT支援員)がコンピュータの指導に来てくださることになりました。

早速,4年生のつくった発表資料の仕上げを手伝ってくださいました。分からないところを丁寧に教えてくれます。

困ったことは何でも質問できるので,とても心強い存在になりそうです。よろしくお願いします。

4年生の他のクラスでは,千葉県の農業について,壁新聞を作り始めていました。いろいろな方法で,

学習したことを工夫して表現することは,大切な学習のひとつです。

明日からの3連休,インフルエンザに注意して過ごしましょう。来週からは「校内校内書き初め展」が始まります。

今日,審査をして「金賞」「銀賞」を決定します。お楽しみに・・・

早速,4年生のつくった発表資料の仕上げを手伝ってくださいました。分からないところを丁寧に教えてくれます。

困ったことは何でも質問できるので,とても心強い存在になりそうです。よろしくお願いします。

4年生の他のクラスでは,千葉県の農業について,壁新聞を作り始めていました。いろいろな方法で,

学習したことを工夫して表現することは,大切な学習のひとつです。

明日からの3連休,インフルエンザに注意して過ごしましょう。来週からは「校内校内書き初め展」が始まります。

今日,審査をして「金賞」「銀賞」を決定します。お楽しみに・・・

校内を一巡りしたら

1月もすでに10日・・・「1月は行く」と言われるように,あっという間に時が経ちます。底冷えのする校内を

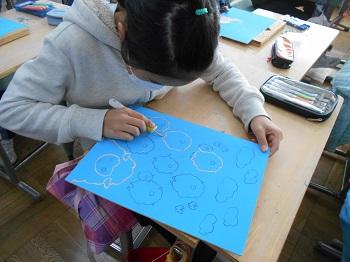

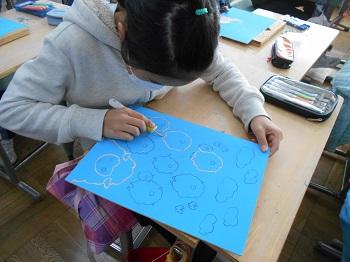

回ってみると,子ども達はいつものような,楽しそうに学習に取り組んでいました。こだま学級では「合同作品展」に

出品する作品を一生懸命に作成中です。

1年生は「凧づくり」の真っ最中。可愛い絵をいっぱい描いて,凧揚げを楽しみにしています。

2年生が観察している「サケの卵」は,孵化して,可愛らしい「赤ちゃんサケ」が元気に泳ぎ回っています。

理科室では,5年生が「ものの溶け方」に実験をしていました。氷砂糖や黒砂糖が水に溶ける様子を観察します。

気がついたことや分かったことを記録し,発表します。透明な水溶液の中に見えるのは・・・?

校庭は,凍えそうな寒さです。それでも並木っ子は,元気に縄跳びの練習を頑張っています。

保健室前にあった大きな木を切ってもらいました。校庭の様子がよく見えて,子ども達の安全を確認しやすくなりました。

回ってみると,子ども達はいつものような,楽しそうに学習に取り組んでいました。こだま学級では「合同作品展」に

出品する作品を一生懸命に作成中です。

1年生は「凧づくり」の真っ最中。可愛い絵をいっぱい描いて,凧揚げを楽しみにしています。

2年生が観察している「サケの卵」は,孵化して,可愛らしい「赤ちゃんサケ」が元気に泳ぎ回っています。

理科室では,5年生が「ものの溶け方」に実験をしていました。氷砂糖や黒砂糖が水に溶ける様子を観察します。

気がついたことや分かったことを記録し,発表します。透明な水溶液の中に見えるのは・・・?

校庭は,凍えそうな寒さです。それでも並木っ子は,元気に縄跳びの練習を頑張っています。

保健室前にあった大きな木を切ってもらいました。校庭の様子がよく見えて,子ども達の安全を確認しやすくなりました。

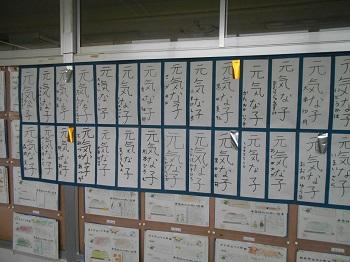

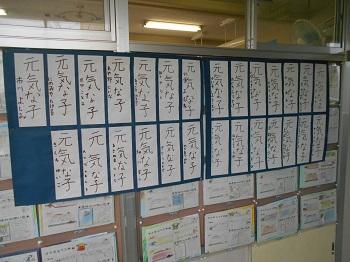

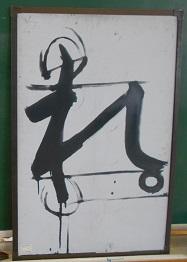

平成最後の「お書き初め」低学年と中学年

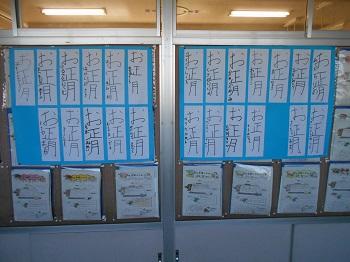

「書き初め会」2日目は,1~4年生です。1年生は,各教室でフェルトペンを使って「お正月」と書きます。

何枚も清書を書いて,1番の作品を選んだら,記念の集合写真を撮りました。PTA広報にも掲載される予定です。

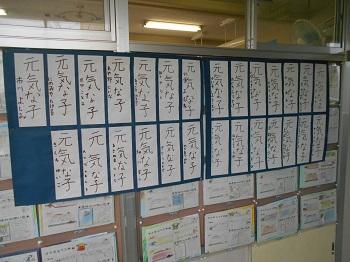

2年生は,みんなにピッタリの「元気な子」と書きました。大きくて,立派な作品になりました。

3年生と4年生は,仲良く一緒に体育館で書きました。3年生は,初めての太筆も上手に使えるようになりました。

「書き初め会」で書いた作品を掲示して「校内書き初め展」(15日~18日)を開催します。

何枚も清書を書いて,1番の作品を選んだら,記念の集合写真を撮りました。PTA広報にも掲載される予定です。

2年生は,みんなにピッタリの「元気な子」と書きました。大きくて,立派な作品になりました。

3年生と4年生は,仲良く一緒に体育館で書きました。3年生は,初めての太筆も上手に使えるようになりました。

「書き初め会」で書いた作品を掲示して「校内書き初め展」(15日~18日)を開催します。

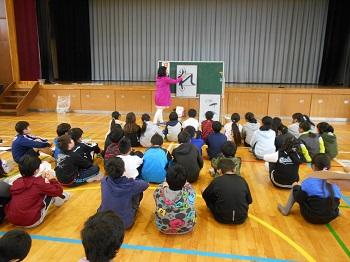

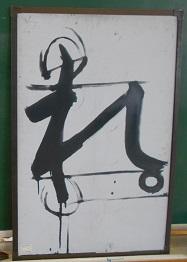

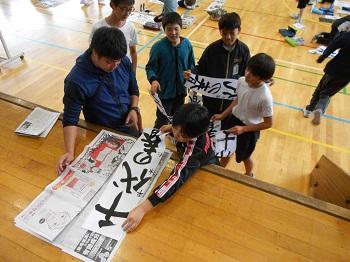

平成最後の「お書き初め」高学年

今日は,5・6年生が「書き初め会」を行いました。2学期末や冬休みに練習した成果を発揮して挑戦しました。

できあがった作品を持って,学年全員で記念撮影です。みんな立派な作品に仕上がりました。

6年生は,小学校最後の書き初めです。身体と心の成長が文字に表れています。

明日は中学年の書き初めです。低学年は,フェルトペンで挑戦します。

できあがった作品を持って,学年全員で記念撮影です。みんな立派な作品に仕上がりました。

6年生は,小学校最後の書き初めです。身体と心の成長が文字に表れています。

明日は中学年の書き初めです。低学年は,フェルトペンで挑戦します。

平成を締めくくる3学期になるように

新年を迎え,いよいよ平成最後の年となりました。朝日が差し込む体育館は,凍るような寒さです。

しかし,子ども達は,吹奏楽部の演奏にあわせ,元気な声で校歌を歌って,始業式の始まりです。

先生方も,子ども達に負けない大きな口をあけて歌います。

今年の4月で「平成」も,お仕舞いとなります。3学期は,平成を締めくくる大切な学期となります。6年生は卒業を迎え,私の子ども達との生活も,残り50日余りとなりました。

子ども達の代表が,趣向を凝らして「新年の誓い」を発表してくれました。

私も子ども達に負けないように,一日一日を大切に過ごしていきたいと思います。

ホームページの内容もパワーアップしていきたいと思います。「皆さん!是非ご覧ください!!」

しかし,子ども達は,吹奏楽部の演奏にあわせ,元気な声で校歌を歌って,始業式の始まりです。

先生方も,子ども達に負けない大きな口をあけて歌います。

今年の4月で「平成」も,お仕舞いとなります。3学期は,平成を締めくくる大切な学期となります。6年生は卒業を迎え,私の子ども達との生活も,残り50日余りとなりました。

子ども達の代表が,趣向を凝らして「新年の誓い」を発表してくれました。

私も子ども達に負けないように,一日一日を大切に過ごしていきたいと思います。

ホームページの内容もパワーアップしていきたいと思います。「皆さん!是非ご覧ください!!」

2学期も無事終了しました

2学期最終日も冬晴れの晴天に恵まれ,無事終業式を行うことができました。

音楽委員会の指揮と伴奏で「大きなのっぽの古時計」を,吹奏楽部の演奏で「校歌」を歌います。

2学期,頑張って受賞した子ども達を紹介して,表彰しました。

各学年の代表に「通知票」を渡しました。他の子ども達には,担任の先生から教室で渡されます。

代表が,2学期に頑張ったことを発表しました。私からは,「わんぱく丸」のことを話しました。

最後に,冬休みの生活について話を聞き,「わんぱく丸」のことを思いながら「並木っ子」を元気に歌いました。

入賞したポスターや絵画を見ながら,吹奏楽部の演奏にのって,退場します。

教室に帰るとお待ちかねの「通知票」です。期待に胸が膨らみます。先生から頑張ったところを褒めてもらいます。

いよいよ楽しみにしてた「冬休み」。今年の休みは長いので,ケガや病気に気をつけて,たくさん思い出をつくりましょう。

音楽委員会の指揮と伴奏で「大きなのっぽの古時計」を,吹奏楽部の演奏で「校歌」を歌います。

2学期,頑張って受賞した子ども達を紹介して,表彰しました。

各学年の代表に「通知票」を渡しました。他の子ども達には,担任の先生から教室で渡されます。

代表が,2学期に頑張ったことを発表しました。私からは,「わんぱく丸」のことを話しました。

最後に,冬休みの生活について話を聞き,「わんぱく丸」のことを思いながら「並木っ子」を元気に歌いました。

入賞したポスターや絵画を見ながら,吹奏楽部の演奏にのって,退場します。

教室に帰るとお待ちかねの「通知票」です。期待に胸が膨らみます。先生から頑張ったところを褒めてもらいます。

いよいよ楽しみにしてた「冬休み」。今年の休みは長いので,ケガや病気に気をつけて,たくさん思い出をつくりましょう。

感謝の気持ちを心を込めて

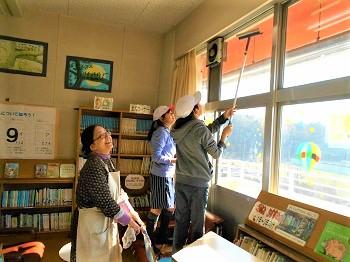

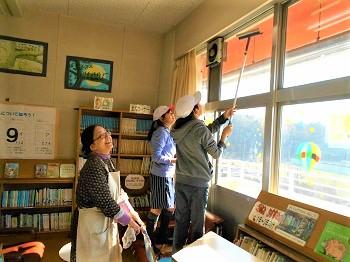

給食も終わり,2学期も明日の終業式を残すだけとなり,今日は,全校で1年の感謝の気持ちを込めて大掃除をしました。

一番お世話になった教室は,床や机をピカピカになるまで,先生も一緒になって磨きます。

大掃除の時は,机を廊下に運んだり,給食台を磨いたり,普段の掃除では,できないこともバッチリです。

図書室や保健室,昇降口など,教室以外の所もいつも以上にていねいに掃除します。窓ガラスもピカピカになりました。

給食の終わった給食室も,調理員さん方が,綺麗に掃除します。3学期の給食も衛生的で,美味しく,安心です。

これで気持ちよく明日の終業式ができそうです。皆さん,お疲れ様でした。

一番お世話になった教室は,床や机をピカピカになるまで,先生も一緒になって磨きます。

大掃除の時は,机を廊下に運んだり,給食台を磨いたり,普段の掃除では,できないこともバッチリです。

図書室や保健室,昇降口など,教室以外の所もいつも以上にていねいに掃除します。窓ガラスもピカピカになりました。

給食の終わった給食室も,調理員さん方が,綺麗に掃除します。3学期の給食も衛生的で,美味しく,安心です。

これで気持ちよく明日の終業式ができそうです。皆さん,お疲れ様でした。

さようなら!わんぱく丸

並木小学校のシンボル的存在だった「わんぱく丸」が,老朽化のために撤去となりました。並木っ子にとっては,

とても愛着のある存在なので,残念で仕方ありませんでしたが,安全を最優先としました。

撤去される当日の朝,白い大きな帆が,青く澄んだ冬空に映え,最後の勇姿を見せてくれました。

いよいよ解体作業の始まりです。ショベルカーやトラックが,わんぱく丸を囲みます。

白い大きな帆や滑り台が,取り外されていきます。あっという間に,デッキだけの状態になってしまいました。

残るのは,大切な「舵(かじ)」だけとなりました。「寂しいな!せめて『わんぱく丸の舵』だけでも・・・」

舵も切り取られ,デッキもなくなり,「わんぱく丸」は並木小学校の校庭から,すっかりその姿を消してしまいました。

なくなったはずの「わんぱく丸の舵」が,玄関前に置かれていました。6年生が感謝を込めて,綺麗に磨いてくれました。

「わんぱく丸」は消えてしまいましたが,「舵」と「思い出」は,いつまでも,並木小とみんなの心に残っています。

「長い間,私達を見守ってくれて,ありがとう!『わんぱく丸』との思い出は,決して忘れません。」

初代「わんぱく丸」は,永遠の航海に旅立ちました。いつの日にか,新しい「わんぱく丸」が航海を終えて,

並木小学校に戻ってくることを,並木っ子は待っています。

とても愛着のある存在なので,残念で仕方ありませんでしたが,安全を最優先としました。

撤去される当日の朝,白い大きな帆が,青く澄んだ冬空に映え,最後の勇姿を見せてくれました。

いよいよ解体作業の始まりです。ショベルカーやトラックが,わんぱく丸を囲みます。

白い大きな帆や滑り台が,取り外されていきます。あっという間に,デッキだけの状態になってしまいました。

残るのは,大切な「舵(かじ)」だけとなりました。「寂しいな!せめて『わんぱく丸の舵』だけでも・・・」

舵も切り取られ,デッキもなくなり,「わんぱく丸」は並木小学校の校庭から,すっかりその姿を消してしまいました。

なくなったはずの「わんぱく丸の舵」が,玄関前に置かれていました。6年生が感謝を込めて,綺麗に磨いてくれました。

「わんぱく丸」は消えてしまいましたが,「舵」と「思い出」は,いつまでも,並木小とみんなの心に残っています。

「長い間,私達を見守ってくれて,ありがとう!『わんぱく丸』との思い出は,決して忘れません。」

初代「わんぱく丸」は,永遠の航海に旅立ちました。いつの日にか,新しい「わんぱく丸」が航海を終えて,

並木小学校に戻ってくることを,並木っ子は待っています。

今日も充実した一日に

寒い北風がおさまり,子ども達は,抜けるような青空の下で,暖かな日差しを全身で浴びて,楽しそうに活動しています。

5年生は,広い校庭をいっぱいに使って「タグラグビー」の練習をしています。

6年生は「ハンドボール」のミニゲームを楽しんでいます。走り回っていると,汗が流れるほどいい天気です。

1年生も負けずに「長縄跳び」に挑戦です。みんなでかけ声をかけて,頑張っていました。

音楽室では,2学期のまとめの演奏を担任の先生に聴いてもらいます。素敵な演奏に先生も感激です。

1年生は,「スズ」「トライアングル」「鉄琴」の練習をした後で,グループ毎に役割を決めて,お話を読みながら

楽器の演奏で,雰囲気を盛り上げます。

4年生や6年生は,算数の2学期のまとめに挑戦しています。みんな、一題一題,真剣に問題を解き進めます。

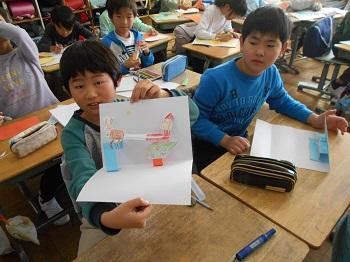

隣は「飛び出すカード」の作成中。カードを開くと,この通り・・・子ども達の素敵なアイディアがいっぱいです。

6年生の算数の問題は,なかなかの難問も有り,互いに教え合って答えを導きます。

5年生は,広い校庭をいっぱいに使って「タグラグビー」の練習をしています。

6年生は「ハンドボール」のミニゲームを楽しんでいます。走り回っていると,汗が流れるほどいい天気です。

1年生も負けずに「長縄跳び」に挑戦です。みんなでかけ声をかけて,頑張っていました。

音楽室では,2学期のまとめの演奏を担任の先生に聴いてもらいます。素敵な演奏に先生も感激です。

1年生は,「スズ」「トライアングル」「鉄琴」の練習をした後で,グループ毎に役割を決めて,お話を読みながら

楽器の演奏で,雰囲気を盛り上げます。

4年生や6年生は,算数の2学期のまとめに挑戦しています。みんな、一題一題,真剣に問題を解き進めます。

隣は「飛び出すカード」の作成中。カードを開くと,この通り・・・子ども達の素敵なアイディアがいっぱいです。

6年生の算数の問題は,なかなかの難問も有り,互いに教え合って答えを導きます。

2学期も残り5日となりました

2学期も今週末でおしまいです。年末らしく,寒い北風が身にしみます。

子ども達は,残り5日を充実させようと頑張っています。

1年生は「鍵盤ハーモニカ」を指遣いに気をつけて,演奏しています。

他のクラスでは,2つのサイコロの目の数をたした数だけ進む「すごろく」をしながら,たし算の練習です。

2年生は,フェルトペンで書き初めの練習中です。「元気な子」を一文字ずつていねいに書いています。

他のクラスでは「英語」の学習です。カレーを作るための野菜を英語を使って集めます。

3年生は「身の回りを清潔に」しておくための大切なことを学んでいます。これからの風邪の季節には大切な学習です。

5年生は,コンピュータを使って「発見!日本のグッドジョブ」について,発表資料を作成中です。

できたら,資料を見せながら先生に発表を聞いてもらいます。

6年生は,卒業制作の「オルゴール」づくりをしています。彫刻刀で模様を彫ったり,絵の具で色を塗ったりしています。

子ども達は,残り5日を充実させようと頑張っています。

1年生は「鍵盤ハーモニカ」を指遣いに気をつけて,演奏しています。

他のクラスでは,2つのサイコロの目の数をたした数だけ進む「すごろく」をしながら,たし算の練習です。

2年生は,フェルトペンで書き初めの練習中です。「元気な子」を一文字ずつていねいに書いています。

他のクラスでは「英語」の学習です。カレーを作るための野菜を英語を使って集めます。

3年生は「身の回りを清潔に」しておくための大切なことを学んでいます。これからの風邪の季節には大切な学習です。

5年生は,コンピュータを使って「発見!日本のグッドジョブ」について,発表資料を作成中です。

できたら,資料を見せながら先生に発表を聞いてもらいます。

6年生は,卒業制作の「オルゴール」づくりをしています。彫刻刀で模様を彫ったり,絵の具で色を塗ったりしています。

一足早く,サンタさんに

毎年,恒例になっている「並木小ふれあいサロン・クリスマス会」に,こだま学級の子ども達が招待されました。

手作りの真っ赤な帽子をかぶって,参加しました。お招きいただいたお礼に,楽器の演奏やダンスを発表しました。

楽しそうな音楽に誘われて「サンタクロース?」が来てくれました。ビンゴゲームの賞品は,サンタさんにもらいます。

美味しいケーキと紅茶をいただき,子ども達はとっても嬉しそうでした。

最後に,プレゼントを持って来てくれたサンタクロースさんと記念写真を撮りました。

楽しい一時を一緒に過ごしたサンタクロースは,子ども達に送られて,帰って行きました。

「並木小ふれあいサロンの皆様」「サンタクロースさん」ありがとうございました。

手作りの真っ赤な帽子をかぶって,参加しました。お招きいただいたお礼に,楽器の演奏やダンスを発表しました。

楽しそうな音楽に誘われて「サンタクロース?」が来てくれました。ビンゴゲームの賞品は,サンタさんにもらいます。

美味しいケーキと紅茶をいただき,子ども達はとっても嬉しそうでした。

最後に,プレゼントを持って来てくれたサンタクロースさんと記念写真を撮りました。

楽しい一時を一緒に過ごしたサンタクロースは,子ども達に送られて,帰って行きました。

「並木小ふれあいサロンの皆様」「サンタクロースさん」ありがとうございました。

一分一秒を大切に

今週は,特別日課のため,「1時間が40分間」と5分間の短縮授業となっています。授業の「1分1秒」は,

とても大切な時間です。短くなっている分,いつも以上に充実した学習ができるように頑張っています。

こだま学級は,「クリスマスソング」の演奏の時にかぶる帽子を作っています。綿を丸めて,帽子のてっぺんにつけます。

1年生は,ひき算の答えで,双六のコマ進めて,楽しみながら計算の練習をしています。

2年生は,図工や音楽で表現力を身につけます。いろいろな楽器を使って「クリスマスソング」を合奏します。

3年生は,「馬が合う」などの慣用句の意味を「国語辞典」調べています。辞典の使い方の練習にもなります。

4年生は,「英語でスピーチ」の練習です。絵を見せながら,聞き手を意識して話します。

5年生は,2学期に学習した作品をファイルに綴じ込んでいます。3学期の終わりには,分厚い1冊となる予定です。

6年生は,コンピュータで意見文のテーマに関係する資料を検索中です。「なぜ,選挙に行かない人が多いのだろうか?」「なぜ,ゲーム脳は危ないと言われるのだろうか?」・・・なかなかのテーマです。

1年生から6年生まで,様々な学習に一生懸命取り組んでいます。成長の様子は,21日の通知票でお知らせします。

とても大切な時間です。短くなっている分,いつも以上に充実した学習ができるように頑張っています。

こだま学級は,「クリスマスソング」の演奏の時にかぶる帽子を作っています。綿を丸めて,帽子のてっぺんにつけます。

1年生は,ひき算の答えで,双六のコマ進めて,楽しみながら計算の練習をしています。

2年生は,図工や音楽で表現力を身につけます。いろいろな楽器を使って「クリスマスソング」を合奏します。

3年生は,「馬が合う」などの慣用句の意味を「国語辞典」調べています。辞典の使い方の練習にもなります。

4年生は,「英語でスピーチ」の練習です。絵を見せながら,聞き手を意識して話します。

5年生は,2学期に学習した作品をファイルに綴じ込んでいます。3学期の終わりには,分厚い1冊となる予定です。

6年生は,コンピュータで意見文のテーマに関係する資料を検索中です。「なぜ,選挙に行かない人が多いのだろうか?」「なぜ,ゲーム脳は危ないと言われるのだろうか?」・・・なかなかのテーマです。

1年生から6年生まで,様々な学習に一生懸命取り組んでいます。成長の様子は,21日の通知票でお知らせします。

中学校の雰囲気を味わいながら

こだま学級の子ども達が,久寺家中学校に行って,根戸小学校や久寺家中学校の人達と交流会を行いました。

体育館の入り口に飾られた素敵なクリスマスリースが,冷たい雨の中を歩いてきた子ども達を,温かく迎えてくれました。

会の始めに,久寺家中学校の校長先生が,お話ししてくださいました。「12月12日は何の日でしょうか?」・・・

「漢字の日」です。「1212」で「いい字・一字」という「語呂合わせ」で「漢字」だそうです。

本日,京都の清水寺では,毎年恒例の「今年の漢字」が発表されます。久寺家中の校長先生の漢字は「幸」

ちなみに,私の今年の漢字は「満」・・・「満60歳」「満足」等・・・とても満たされた1年間でした。

開会式の後は,中学生が校舎を案内してくれました。グループに分かれて見学します。「技術家庭科室」「調理室」など,

小学校にはない部屋がたくさんありました。授業中なので,邪魔しないように・・・

見学の後は,体育館で中学生の発表です。「英語のスピーチ」「クリスマスソングの合奏」・・・先輩も頑張っていました。

最後にみんなで「手つなぎ鬼ごっこ」や集合写真を撮って,交流を深めました。

体育館の入り口に飾られた素敵なクリスマスリースが,冷たい雨の中を歩いてきた子ども達を,温かく迎えてくれました。

会の始めに,久寺家中学校の校長先生が,お話ししてくださいました。「12月12日は何の日でしょうか?」・・・

「漢字の日」です。「1212」で「いい字・一字」という「語呂合わせ」で「漢字」だそうです。

本日,京都の清水寺では,毎年恒例の「今年の漢字」が発表されます。久寺家中の校長先生の漢字は「幸」

ちなみに,私の今年の漢字は「満」・・・「満60歳」「満足」等・・・とても満たされた1年間でした。

開会式の後は,中学生が校舎を案内してくれました。グループに分かれて見学します。「技術家庭科室」「調理室」など,

小学校にはない部屋がたくさんありました。授業中なので,邪魔しないように・・・

見学の後は,体育館で中学生の発表です。「英語のスピーチ」「クリスマスソングの合奏」・・・先輩も頑張っていました。

最後にみんなで「手つなぎ鬼ごっこ」や集合写真を撮って,交流を深めました。

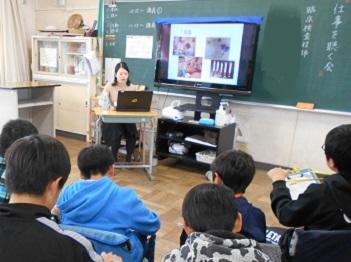

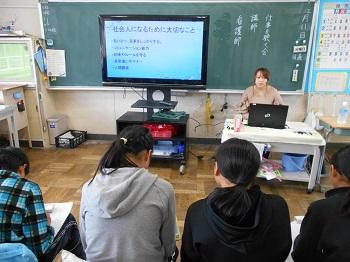

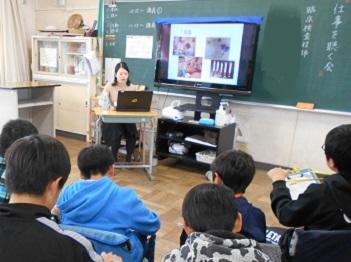

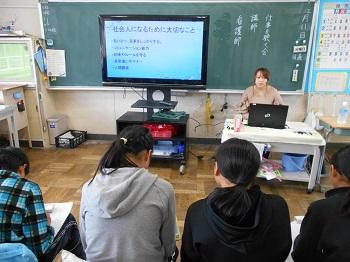

仕事の大切さ,働くことの喜びを

6年生が「仕事を聞く会」を行いました。今年は,5名の方に来ていただき,直接お話を聞くことができました。

仕事の種類は「音楽ホールマネージャー(館長)」「アナウンサー」「臨床検査技師」「看護師」「警察官」の5つです。

どの方も,たくさんの写真や動画など興味のある資料を用意して,分かりやすく仕事の内容や仕事への思いを話して

くださいました。その熱意に応え,子ども達も,熱心にメモをとりながら真剣に聞いています。

話を聞くだけでなく,実際の仕事をまねて,楽しさや大変さを体験させてもらいました。

話を聞いて,もっと知りたいことを質問したり,お土産をもらったりと,子ども達は大満足です。

1回30分のお話は,あっという間に終了です。お礼の気持ちを伝えて,記念にみんなで写真を撮りました。

自慢の美味しい給食を一緒に食べて,さらに気軽に話ができました。本当に充実した時間となりました。

午後は,5年生全員でアナウンサーの方と「テレビ局の仕事」について学習しました。社会科で大まかな仕事は

学んでいますが,実際に仕事をしているアナウンサーから,出演しているニュースを見ながら話を聞くことにしました。

「テレビ局では,どんな人が働いているでしょうか?」との質問に,子ども達は積極的に答えます。

「カメラマン」「取材記者」「ディレクター」「アナウンサー」「タイムキーパー」・・・

次に,実際にテレビ局で働く人になったつもりで,ニュース原稿を作ります。テーマは「クリスマスケーキを売るお店」

「いつ」「どこで」「だれが」「どのように」・・・正確な情報を取材して,1分間のニュースにまとめます。

子ども達は,相談しながら内容を考えています。たくさんの情報を1分間のニュースにするのは大変な作業です。

でき上がったニュースを発表します。どのチームもなかなかの出来映えです。アナウンサーの方も驚きの表情です。

「テレビ局では,たくさんの人が協力して仕事をしていることが分かりました。」感想とお礼を伝えて終了です。

実は,このアナウンサー・・・私の娘なんですよ。

仕事の種類は「音楽ホールマネージャー(館長)」「アナウンサー」「臨床検査技師」「看護師」「警察官」の5つです。

どの方も,たくさんの写真や動画など興味のある資料を用意して,分かりやすく仕事の内容や仕事への思いを話して

くださいました。その熱意に応え,子ども達も,熱心にメモをとりながら真剣に聞いています。

話を聞くだけでなく,実際の仕事をまねて,楽しさや大変さを体験させてもらいました。

話を聞いて,もっと知りたいことを質問したり,お土産をもらったりと,子ども達は大満足です。

1回30分のお話は,あっという間に終了です。お礼の気持ちを伝えて,記念にみんなで写真を撮りました。

自慢の美味しい給食を一緒に食べて,さらに気軽に話ができました。本当に充実した時間となりました。

午後は,5年生全員でアナウンサーの方と「テレビ局の仕事」について学習しました。社会科で大まかな仕事は

学んでいますが,実際に仕事をしているアナウンサーから,出演しているニュースを見ながら話を聞くことにしました。

「テレビ局では,どんな人が働いているでしょうか?」との質問に,子ども達は積極的に答えます。

「カメラマン」「取材記者」「ディレクター」「アナウンサー」「タイムキーパー」・・・

次に,実際にテレビ局で働く人になったつもりで,ニュース原稿を作ります。テーマは「クリスマスケーキを売るお店」

「いつ」「どこで」「だれが」「どのように」・・・正確な情報を取材して,1分間のニュースにまとめます。

子ども達は,相談しながら内容を考えています。たくさんの情報を1分間のニュースにするのは大変な作業です。

でき上がったニュースを発表します。どのチームもなかなかの出来映えです。アナウンサーの方も驚きの表情です。

「テレビ局では,たくさんの人が協力して仕事をしていることが分かりました。」感想とお礼を伝えて終了です。

実は,このアナウンサー・・・私の娘なんですよ。

真冬のような寒さが

12月7日は「大雪」 暦通りの寒さが襲来し,週末は北日本や日本海側では大雪となっています。

「筑波おろし」が並木小にも,真冬のような寒さを運んできました。

凍える寒さの中でも,子ども達は元気いっぱい,長縄の練習に汗を流しています。

2学期も残り,2週間となりました。冬休みは「クリスマス」「お正月」と楽しいイベントがいっぱい!

1年生は図工で「ツリーとサンタ」を楽しい絵に,2年生は生活科で「クリスマス・リース」を作りました。

並木小学校は,この季節ならではの飾りや活動が溢れています。

音楽室では「クリスマス・ソング」が響き渡り,「トナカイ・ダンス」を身体いっぱいで踊っていました。

「筑波おろし」が並木小にも,真冬のような寒さを運んできました。

凍える寒さの中でも,子ども達は元気いっぱい,長縄の練習に汗を流しています。

2学期も残り,2週間となりました。冬休みは「クリスマス」「お正月」と楽しいイベントがいっぱい!

1年生は図工で「ツリーとサンタ」を楽しい絵に,2年生は生活科で「クリスマス・リース」を作りました。

並木小学校は,この季節ならではの飾りや活動が溢れています。

音楽室では「クリスマス・ソング」が響き渡り,「トナカイ・ダンス」を身体いっぱいで踊っていました。

サケの卵が到着しました

2年生は,国語で「サケが大きくなるまで」の学習をしています。サケの卵は,魚売り場で目にする「イクラ」です。

しかし,その卵が孵化して,サケの赤ちゃんが生まれてくるところはなかなか見ることができません。そこで,受精した

卵を取り寄せて観察することにしました。昨日,やっと「久慈川漁業協同組合」からサケの卵が到着しました。

卵には,すでに黒い目のようなものが見えて,中には,動いている卵もありました。早速,水槽に入れてあげました。

卵は,水温が高くなると死んでしまします。今年のように暖かいと心配ですが,注意して観察していきます。

私も随時,サケの成長の様子をホームページでお知らせします。稚魚が少し大きくなったら,利根川に放流の予定です。

しかし,その卵が孵化して,サケの赤ちゃんが生まれてくるところはなかなか見ることができません。そこで,受精した

卵を取り寄せて観察することにしました。昨日,やっと「久慈川漁業協同組合」からサケの卵が到着しました。

卵には,すでに黒い目のようなものが見えて,中には,動いている卵もありました。早速,水槽に入れてあげました。

卵は,水温が高くなると死んでしまします。今年のように暖かいと心配ですが,注意して観察していきます。

私も随時,サケの成長の様子をホームページでお知らせします。稚魚が少し大きくなったら,利根川に放流の予定です。

冷たい雨の一日でしたが

昨日までの暖かさから一転して,冷たい雨の一日となりました。12月なので,これが普通なのかも知れませんが・・・

寒暖差が大きいと体調を崩しがちです。しかし,こんな日でも,子ども達は元気いっぱい,楽しそうに学習しています。

6年生は,身近な食材を使った調理実習や「自分の就きたい仕事について」調べるなどの活動をしています。

4・5年生は,いつものように英語の学習を楽しんでいました。並木っ子は,抵抗なく英語が話せるようになっています。

3年生は,「形が変わっても,物の重さは変わらない」ことを確かめていました。

2年生は,糸電話や粘土を使った工作を楽しんでいました。子ども達は,工夫して作る活動が大好きです。

1年生も「動くおもちゃ」を作っていました。できあがったら,坂を転がして仕上がり具合を試します。

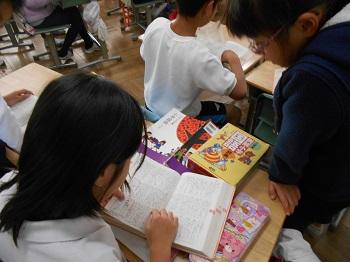

また,ちがうクラスでは,図書室で「お気に入りの本」を読んであげています。みんな真剣に聞き入っていました。

冷たい雨の日でも,教室の中は熱気が漲っています。体調に気をつけて,残り2週間余りを元気に過ごしましょう。

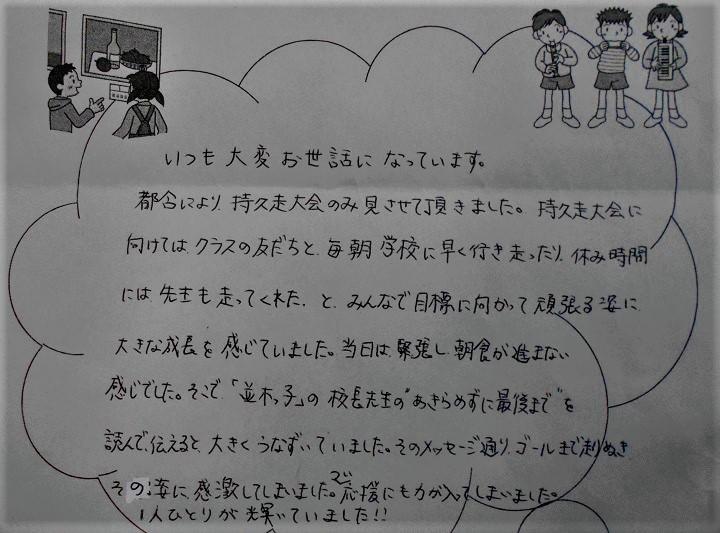

先日行った絵画展や持久走大会などの「保護者のご感想・ご意見」を読ませていただきました。

その中に,本当に嬉しい1枚をみつけました。担任の指導や学校便りに掲載した私の話をこんな風に受け止め,

お話しくださっていることに感激しました。私達,教職員の仕事は「やって当たり前,役に立って当たり前」

なのですが,そのモチベーションは,こうしたところにあります。「子ども達のために,もっと頑張ろう!」

冷たい雨が降る寒い日でしたが,私の心の中は,温かい一日となりました。ありがとうございます。

寒暖差が大きいと体調を崩しがちです。しかし,こんな日でも,子ども達は元気いっぱい,楽しそうに学習しています。

6年生は,身近な食材を使った調理実習や「自分の就きたい仕事について」調べるなどの活動をしています。

4・5年生は,いつものように英語の学習を楽しんでいました。並木っ子は,抵抗なく英語が話せるようになっています。

3年生は,「形が変わっても,物の重さは変わらない」ことを確かめていました。

2年生は,糸電話や粘土を使った工作を楽しんでいました。子ども達は,工夫して作る活動が大好きです。

1年生も「動くおもちゃ」を作っていました。できあがったら,坂を転がして仕上がり具合を試します。

また,ちがうクラスでは,図書室で「お気に入りの本」を読んであげています。みんな真剣に聞き入っていました。

冷たい雨の日でも,教室の中は熱気が漲っています。体調に気をつけて,残り2週間余りを元気に過ごしましょう。

先日行った絵画展や持久走大会などの「保護者のご感想・ご意見」を読ませていただきました。

その中に,本当に嬉しい1枚をみつけました。担任の指導や学校便りに掲載した私の話をこんな風に受け止め,

お話しくださっていることに感激しました。私達,教職員の仕事は「やって当たり前,役に立って当たり前」

なのですが,そのモチベーションは,こうしたところにあります。「子ども達のために,もっと頑張ろう!」

冷たい雨が降る寒い日でしたが,私の心の中は,温かい一日となりました。ありがとうございます。

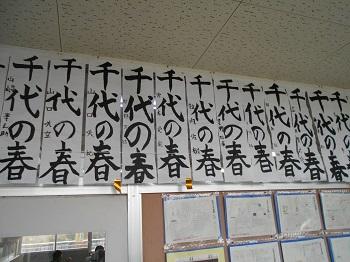

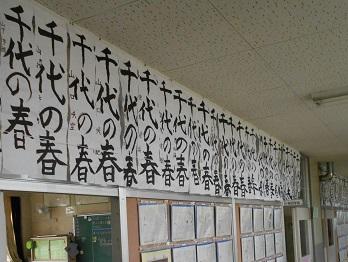

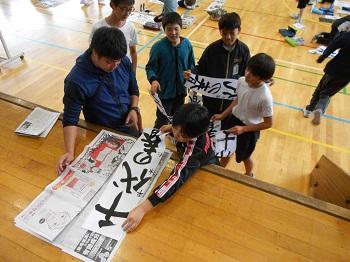

さすが高学年

5・6年生が,書き初めの練習をしました。手際よく準備し,書き初めの先生をお迎えし,話を聞く態度も立派です。

5年生は「日本ばれ」・・・漢字とひらがなのバランスが難しいお題です。一文字ずつ説明を聞いて練習します。

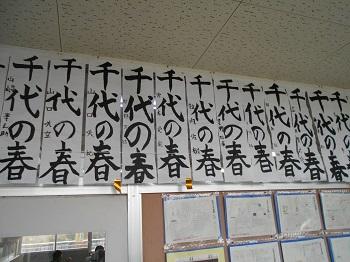

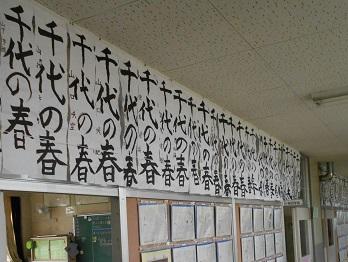

6年生は「千代の春」・・・小学校最後の書き初めです。まずは習字の時間に練習した成果を先生に見てもらいます。

子ども達の作品を見て,もっと上手く書くポイントを教えてくださいます。教わったところに注意して,何度も練習します。

今日書いた中から,最高の一品を提出します。名前も作品の一部なので,配置を考えて,ていねいに書きます。

今日教わったことを冬休みにもいっぱい練習して,新年の「校内書き初め会」では,最高の作品が書けるようにしましょう。

5年生は「日本ばれ」・・・漢字とひらがなのバランスが難しいお題です。一文字ずつ説明を聞いて練習します。

6年生は「千代の春」・・・小学校最後の書き初めです。まずは習字の時間に練習した成果を先生に見てもらいます。

子ども達の作品を見て,もっと上手く書くポイントを教えてくださいます。教わったところに注意して,何度も練習します。

今日書いた中から,最高の一品を提出します。名前も作品の一部なので,配置を考えて,ていねいに書きます。

今日教わったことを冬休みにもいっぱい練習して,新年の「校内書き初め会」では,最高の作品が書けるようにしましょう。

暑いくらいの天気に恵まれて

師走だというのに,暑いくらいの天気に恵まれて「持久走大会」を行いました。

2年生は「がんばろう オー!」と威勢のいいかけ声で,スタートを待ちます。

朝早くからたくさん応援に駆けつけてくださっています。声援に応えて,全力で走ります。

ゴールするまで,油断はできません。着順を告げられて,ホッと一安心です。

1年生は,初めての持久走大会です。お父さんやお母さんの応援を受けて,スタートして行きました。

力一杯走りきってゴール!! 着順カードをもらってニッコリ!!!

前半の最後を飾るのは3年生です。外のコースも1周します。近所の方も応戦してくれました。

閉会式では,入賞者の紹介と先生の話を聞きます。みんな力一杯走りきることができました。

後半は,高学年。次第に青空が広がり気温も上昇,子ども達のやる気も高まってきました。準備体操もバッチリです。

5年生からは,さらに距離が伸びて,外回りを2周します。後半は,体力勝負です。

全力で走り切ったあとのゴールは,倒れそうなほどに疲れます。しかし,完走できた達成感でいっぱいです。

6年生は,小学校最後の大会です。悔いのないように気合いを入れて,スタートの瞬間も緊張感が溢れます。

ゴールの瞬間,子ども達の表情は様々です。嬉しさ・悔しさ・・・小学校の大切な思い出の1ページとなりました。

開会式・閉会式の進行は,体育委員会が努めます。入賞者は,名前を呼ばれ,元気な返事をして,その場に立ちます。

「頑張った自分に,大きな拍手!!」応援や見守りをしてくださったお父さん・お母さん,ありがとうございました、

2年生は「がんばろう オー!」と威勢のいいかけ声で,スタートを待ちます。

朝早くからたくさん応援に駆けつけてくださっています。声援に応えて,全力で走ります。

ゴールするまで,油断はできません。着順を告げられて,ホッと一安心です。

1年生は,初めての持久走大会です。お父さんやお母さんの応援を受けて,スタートして行きました。

力一杯走りきってゴール!! 着順カードをもらってニッコリ!!!

前半の最後を飾るのは3年生です。外のコースも1周します。近所の方も応戦してくれました。

閉会式では,入賞者の紹介と先生の話を聞きます。みんな力一杯走りきることができました。

後半は,高学年。次第に青空が広がり気温も上昇,子ども達のやる気も高まってきました。準備体操もバッチリです。

5年生からは,さらに距離が伸びて,外回りを2周します。後半は,体力勝負です。

全力で走り切ったあとのゴールは,倒れそうなほどに疲れます。しかし,完走できた達成感でいっぱいです。

6年生は,小学校最後の大会です。悔いのないように気合いを入れて,スタートの瞬間も緊張感が溢れます。

ゴールの瞬間,子ども達の表情は様々です。嬉しさ・悔しさ・・・小学校の大切な思い出の1ページとなりました。

開会式・閉会式の進行は,体育委員会が努めます。入賞者は,名前を呼ばれ,元気な返事をして,その場に立ちます。

「頑張った自分に,大きな拍手!!」応援や見守りをしてくださったお父さん・お母さん,ありがとうございました、

暖かな師走入り

「木枯らし一番」も吹かないままに,12月(師走)となりました。例年にない暖かさの中で全校朝礼を行いました。

私からは,NHK連続テレビ小説「まんぷく」のモデルとなっている即席麺やカップ麺を発明した「安藤百福」さんの本を

読んだ感想を紹介して,「最後まであきらめないことの大切さ」や「やり遂げることの喜び」について話をしました。

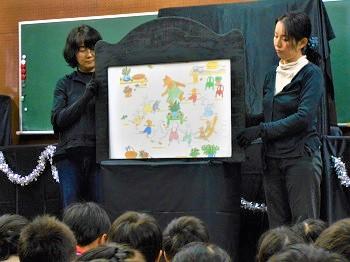

保健委員会が,今月の生活目標「寒さに負けず 元気に生活しよう」について,劇でポイントを伝えました。

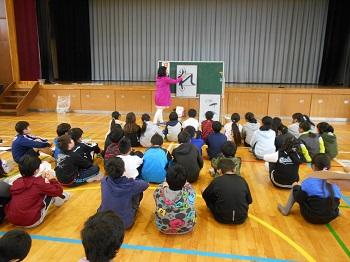

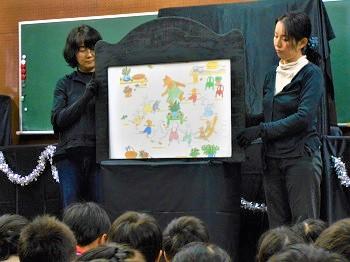

今日は,読み聞かせボランティア「あすなろ」の方が,1~4年生に「おはなし会」をしてくださいました。

お話がひとつ終わると「手遊び」でリラックスして,次のお話を聞きます。いろいろな手遊びを教えてくださいました。

今日聞いたお話は,学校の図書室や我孫子図書館にあります。是非,借りて読んでみましょう。

「あすなろ」の皆さん,ありがとうございました。

<今日のお話>

★紙芝居「ぐりとぐらのうたうた 12つき」

★手遊び「一わのにわとり」

★素 話「王子さまの耳は,ロバの耳」(1・2年生)

「マッチ売りの少女」(3・4年生)

★手遊び「こぶたぬきつねこ」

★ペープサート「おかえし」

私からは,NHK連続テレビ小説「まんぷく」のモデルとなっている即席麺やカップ麺を発明した「安藤百福」さんの本を

読んだ感想を紹介して,「最後まであきらめないことの大切さ」や「やり遂げることの喜び」について話をしました。

保健委員会が,今月の生活目標「寒さに負けず 元気に生活しよう」について,劇でポイントを伝えました。

今日は,読み聞かせボランティア「あすなろ」の方が,1~4年生に「おはなし会」をしてくださいました。

お話がひとつ終わると「手遊び」でリラックスして,次のお話を聞きます。いろいろな手遊びを教えてくださいました。

今日聞いたお話は,学校の図書室や我孫子図書館にあります。是非,借りて読んでみましょう。

「あすなろ」の皆さん,ありがとうございました。

<今日のお話>

★紙芝居「ぐりとぐらのうたうた 12つき」

★手遊び「一わのにわとり」

★素 話「王子さまの耳は,ロバの耳」(1・2年生)

「マッチ売りの少女」(3・4年生)

★手遊び「こぶたぬきつねこ」

★ペープサート「おかえし」

学級支援員(臨時職員)募集!

市内小・中学校にて,平成31年4月から働いていただける方を募集しています。支援を必要とするお子さんと共に活動します。熱意のある方はぜひ!!

我孫子市公式ウェブサイト「教育研究所 学級支援員募集」でもご案内しています。

詳しくは,教育研究所(7187-4600)まで。お電話お待ちしています!

我孫子市教育研究所

紅葉真っ盛り,小春日和の中で

今,並木小学校は,カエデが真っ赤に紅葉し,澄みきった青空に映えて,とても綺麗です。

ポカポカとした気持ちのよい小春日和の中で,子ども達は元気に運動や学習に励んでいます。

教室では,いつものように楽しそうに学習する子ども達の姿が見られます。

2学期も残り少なくなったので,学習も最後の追い込みです。子ども達も先生方も真剣です。

来週は,いよいよ持久走大会です。体調を整えて,週末を過ごしましょう。

ポカポカとした気持ちのよい小春日和の中で,子ども達は元気に運動や学習に励んでいます。

教室では,いつものように楽しそうに学習する子ども達の姿が見られます。

2学期も残り少なくなったので,学習も最後の追い込みです。子ども達も先生方も真剣です。

来週は,いよいよ持久走大会です。体調を整えて,週末を過ごしましょう。

太く,大きく,のびのびと!

3年生と4年生が,体育館で書き初めの練習をしました。並木小学校の体育館は,広いので,のびのび練習できます。

今年も,専門の先生に教わります。お題は「花びら」・・・先生からポイントを聞いて,一文字ずつ練習します。

3年生は,学校で書き初めを書くのは初めてです。新しい太い筆にたっぷりと墨をつけて「太く,大きく」練習します。

仕上がっていく作品も,3年生らしく「のびのび」しています。

4年生のお題は「さくら草」・・・「さくら草って,どんな花?」「サクラのような,ピンクの可愛い花ですよ。」

さすが4年生は,慣れた様子で練習を始めます。今年は四文字,文字のバランスが難しいお題です。

冬休みにいっぱい練習して,もっともっと上手になって,立派な作品を仕上げましょうね。

今年も,専門の先生に教わります。お題は「花びら」・・・先生からポイントを聞いて,一文字ずつ練習します。

3年生は,学校で書き初めを書くのは初めてです。新しい太い筆にたっぷりと墨をつけて「太く,大きく」練習します。

仕上がっていく作品も,3年生らしく「のびのび」しています。

4年生のお題は「さくら草」・・・「さくら草って,どんな花?」「サクラのような,ピンクの可愛い花ですよ。」

さすが4年生は,慣れた様子で練習を始めます。今年は四文字,文字のバランスが難しいお題です。

冬休みにいっぱい練習して,もっともっと上手になって,立派な作品を仕上げましょうね。

自己を見つめ,生き方について考える道徳を

1年生の道徳の授業を先生方で参観し,今年度から実施の「特別の教科 道徳」について校内研修会を行いました。

今日の学習は「こぐまのらっぱ」というお話で「最後まで粘り強く頑張ることの大切さ」学びます。

先生の読んでくれるお話をしっかりと聞き,内容を理解し,みんなで確認します。

らっぱを吹きたくなくなってしまったこぐまの気持ちや,もう一度挑戦してみようと仕始めるこぐまの気持ちを考えます。

考えが書けたら,先生に見てもらい,代表の発表を静かに聞きます。

気持ちが分かったら,こぐまの気持ちになって演奏会の様子を真似してみます。

「らっぱが吹けるようになったこぐまは,嬉しそう!」真似してみると,もっとこぐまの気持ちが分かります。

真似してみて分かったこぐまの気持ちや感想を発表します。「がんばったかいがあったね!」

最後に,これから自分が頑張ってみたいことを書いて,発表します。たくさんやってみたいことが見つかりました。

今日の授業について,成果と課題を確認して,これからの学習に生かせるようにします。

また,これからの道徳について,大切なお話を聞いて,研修会を終わります。

今日の学習は「こぐまのらっぱ」というお話で「最後まで粘り強く頑張ることの大切さ」学びます。

先生の読んでくれるお話をしっかりと聞き,内容を理解し,みんなで確認します。

らっぱを吹きたくなくなってしまったこぐまの気持ちや,もう一度挑戦してみようと仕始めるこぐまの気持ちを考えます。

考えが書けたら,先生に見てもらい,代表の発表を静かに聞きます。

気持ちが分かったら,こぐまの気持ちになって演奏会の様子を真似してみます。

「らっぱが吹けるようになったこぐまは,嬉しそう!」真似してみると,もっとこぐまの気持ちが分かります。

真似してみて分かったこぐまの気持ちや感想を発表します。「がんばったかいがあったね!」

最後に,これから自分が頑張ってみたいことを書いて,発表します。たくさんやってみたいことが見つかりました。

今日の授業について,成果と課題を確認して,これからの学習に生かせるようにします。

また,これからの道徳について,大切なお話を聞いて,研修会を終わります。

本番のコースで大会さながらに

12月4日の「持久走大会」に備えて,本番さながらに試走を行いました。コースの安全確認に,多くの保護者の方が

ご協力くださいました。開会式やスタート時間も本番通りです。準備体操で身体をほぐします。

最初は,2年生です。小雨の降る中,元気にスタートしていきました。ゴールすると着順カードをもらいます。

続いて,1年生です。初めての大会ですが,2年生に負けずにゴールを目指します。保育園からも応援に来てくれました。

初めての着順カードに大喜びです。本番では,もっと頑張って順位を上げたいな!!

3年生は,初めて外コースを走ります。距離も長くなりますが,元気いっぱい走ります。

後半は,高学年の試走です。雨も上がって,少し温かくなって,絶好の持久走日和です。好記録が期待できそうです。

後半のトップは,元気いっぱいの4年生。スタート時刻が待ちきれない様子で,準備体操をしています。

外コースの安全確認や伴走,スタートやゴールなど,多くの保護者の方や先生が分担して,子ども達をサポートします。

5年生は,外コースが2周で,益々,距離が長くなります。走る速さも違うので,上位入賞も大変です。

6年生は,今年の大会が最後となります。試走にも本番以上の気合いが入っています。スタートダッシュと体力が肝心です。

持てる力を出し切ったゴールは,満足感と嬉しさでいっぱいです。本番も頑張りますので応援よろしくお願いします。

ご協力くださいました。開会式やスタート時間も本番通りです。準備体操で身体をほぐします。

最初は,2年生です。小雨の降る中,元気にスタートしていきました。ゴールすると着順カードをもらいます。

続いて,1年生です。初めての大会ですが,2年生に負けずにゴールを目指します。保育園からも応援に来てくれました。

初めての着順カードに大喜びです。本番では,もっと頑張って順位を上げたいな!!

3年生は,初めて外コースを走ります。距離も長くなりますが,元気いっぱい走ります。

後半は,高学年の試走です。雨も上がって,少し温かくなって,絶好の持久走日和です。好記録が期待できそうです。

後半のトップは,元気いっぱいの4年生。スタート時刻が待ちきれない様子で,準備体操をしています。

外コースの安全確認や伴走,スタートやゴールなど,多くの保護者の方や先生が分担して,子ども達をサポートします。

5年生は,外コースが2周で,益々,距離が長くなります。走る速さも違うので,上位入賞も大変です。

6年生は,今年の大会が最後となります。試走にも本番以上の気合いが入っています。スタートダッシュと体力が肝心です。

持てる力を出し切ったゴールは,満足感と嬉しさでいっぱいです。本番も頑張りますので応援よろしくお願いします。

日本の政治・科学の進歩を学ぶ

都内のイチョウの葉が黄色くなり始めて秋の深まりを感じる中,6年生が,小学校最後の校外学習「国会議事堂・

科学技術館の見学」に行ってきました。

先ずは「参議院の議会体験」をしました。「少年法の改正審議」を役割を決めて行います。他の学校の児童も一緒に,

委員会審議や本会議審議を体験しました。議長役は,本校の児童です。

議会体験の後は,国会議事堂「参議院議員」を見学しました。議事堂内は,撮影禁止なので,議場やご休所,

正面玄関などの様子を目に焼き付けてきました。

記念に,国会議事堂の正面でクラスの集合写真を撮りました。

次は,科学技術館です。美味しいお弁当を食べて,グループで自由に見学します。議事堂での緊張が一気に崩れます。

ひとりの欠席もなく,最後の思い出づくりができました。将来,国会議員や科学者になって活躍することを期待しています。

科学技術館の見学」に行ってきました。

先ずは「参議院の議会体験」をしました。「少年法の改正審議」を役割を決めて行います。他の学校の児童も一緒に,

委員会審議や本会議審議を体験しました。議長役は,本校の児童です。

議会体験の後は,国会議事堂「参議院議員」を見学しました。議事堂内は,撮影禁止なので,議場やご休所,

正面玄関などの様子を目に焼き付けてきました。

記念に,国会議事堂の正面でクラスの集合写真を撮りました。

次は,科学技術館です。美味しいお弁当を食べて,グループで自由に見学します。議事堂での緊張が一気に崩れます。

ひとりの欠席もなく,最後の思い出づくりができました。将来,国会議員や科学者になって活躍することを期待しています。

並木小学校の研究の成果を

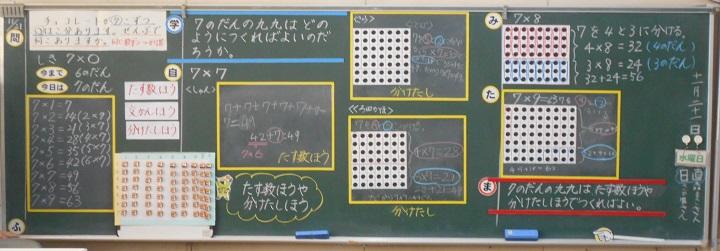

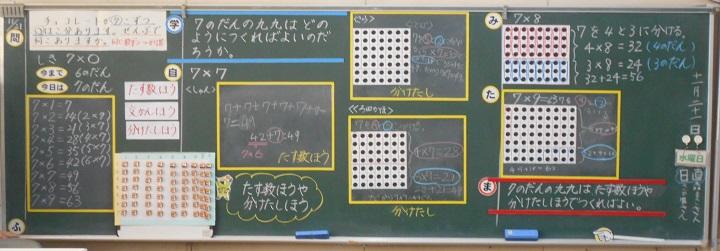

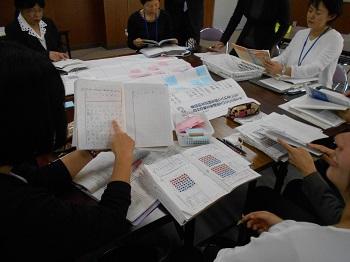

昨日,「第3回 算数科公開授業研究会(最終回)」を行いました。市内の多くの先生方が,並木小学校の算数の

学習を見てくださいました。こだま1組「いくらになるかな」の学習は,買い物をして,代金とおつりの計算をします。

決められたお金を持って,買い物をします。お菓子や果物,野菜など,買いたい物がたくさん並んでいます。

買い物が終わったら,代金とおつりを計算して,先生の待つレジで精算します。グループで協力して,おつりの額を確認します。

最後に,買い物で「何を買ったのか」「代金やおつりはいくらだったか」をみんなの前で報告します。

余ったお金でもう一度買い物をする子ども達の目は,キラキラと輝き,とても楽しそうでした。

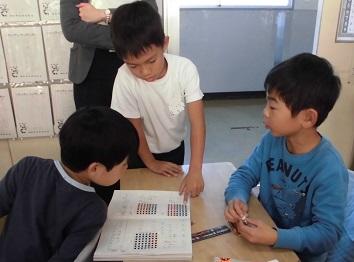

2年1組「九九をつくろう」の学習は,「七の段の九九」をつくります。7個入りのお菓子が出てくると喚声が上がります。

予想を立てて,図や式・言葉で考えをノートに整理します。書けたら手を上げて,先生に見せて,発表の準備です。

自分の意見が整理できたら,友達の考えを聞いて,同じところや違うところを確認し合います。

友達との意見交換が終わったら,みんなの前で説明して,質問や付け足しをしながら意見を整理します。

最後に,学習のまとめをします。黒板もノートもぎっしりと綺麗に整理されていて,充実した学習の成果が分かります。

4年2組「どのように変わるか調べよう」の学習は,1辺が1cmの正方形を2段・3段・・・と階段状に重ねたときの

周りの長さの関係を「ことばの式」や「□と○の式」で表す方法を考えます。

関係のきまりを見つけるためには「表にまとめればよいだろう」という予想にもとづいて調べていきます。

きまりが発見できたら,友達同士意見交換をして,各班で考えを整理してまとめます。

各班からの発表を整理して,みんなで2つの関係を表す式を確認していきます。

「正方形の段の数×4=周りの長さ」「「□×4=○」などの式が完成しました。

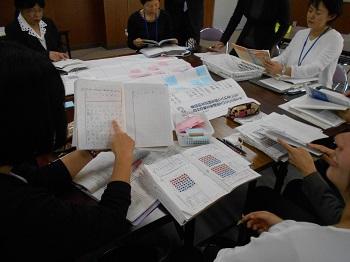

今回の研究会では,授業後の協議会に他の学校の先生方も加わってもらい,意見交換をしました。

教育長も協議の様子を参観され,熱心に意見を交わす先生方の様子に感心されていました。

並木小学校の先生方は,毎年いろいろな研修会や研究会を行いながら,子ども達のために頑張っています。

こうした取り組みの様子を市内の先生方に見てもらうことで,更にモチベーションを高めています。

子ども達同様に「主体的・対話的な深い学び」を実践しています。

学習を見てくださいました。こだま1組「いくらになるかな」の学習は,買い物をして,代金とおつりの計算をします。

決められたお金を持って,買い物をします。お菓子や果物,野菜など,買いたい物がたくさん並んでいます。

買い物が終わったら,代金とおつりを計算して,先生の待つレジで精算します。グループで協力して,おつりの額を確認します。

最後に,買い物で「何を買ったのか」「代金やおつりはいくらだったか」をみんなの前で報告します。

余ったお金でもう一度買い物をする子ども達の目は,キラキラと輝き,とても楽しそうでした。

2年1組「九九をつくろう」の学習は,「七の段の九九」をつくります。7個入りのお菓子が出てくると喚声が上がります。

予想を立てて,図や式・言葉で考えをノートに整理します。書けたら手を上げて,先生に見せて,発表の準備です。

自分の意見が整理できたら,友達の考えを聞いて,同じところや違うところを確認し合います。

友達との意見交換が終わったら,みんなの前で説明して,質問や付け足しをしながら意見を整理します。

最後に,学習のまとめをします。黒板もノートもぎっしりと綺麗に整理されていて,充実した学習の成果が分かります。

4年2組「どのように変わるか調べよう」の学習は,1辺が1cmの正方形を2段・3段・・・と階段状に重ねたときの

周りの長さの関係を「ことばの式」や「□と○の式」で表す方法を考えます。

関係のきまりを見つけるためには「表にまとめればよいだろう」という予想にもとづいて調べていきます。

きまりが発見できたら,友達同士意見交換をして,各班で考えを整理してまとめます。

各班からの発表を整理して,みんなで2つの関係を表す式を確認していきます。

「正方形の段の数×4=周りの長さ」「「□×4=○」などの式が完成しました。

今回の研究会では,授業後の協議会に他の学校の先生方も加わってもらい,意見交換をしました。

教育長も協議の様子を参観され,熱心に意見を交わす先生方の様子に感心されていました。

並木小学校の先生方は,毎年いろいろな研修会や研究会を行いながら,子ども達のために頑張っています。

こうした取り組みの様子を市内の先生方に見てもらうことで,更にモチベーションを高めています。

子ども達同様に「主体的・対話的な深い学び」を実践しています。