学校の様子

集合写真 1年生校外学習 vol.8

予定では昼食の前に撮る予定だった集合写真ですが、

オリエンテーリング後に変更になりました。

たくさん歩いた充実感が、顔に表れているのかな??

皆良い笑顔です!

オリエンテーリング 1年生校外学習 vol.7

お昼ご飯も食べ、マップを受け取ったらオリエンテーリングのスタートです!

広い公園をマップを頼りに班で協力し歩き回りました!!

見事パーフェクトだった班と、総得点が一番高かったクラスは後日学校で表彰されます!!

昼食タイム! 1年生校外学習 vol.6

天候にも恵まれたので、運動広場でレジャーシートを広げ、みんなで昼食を食べました

外で仲間と食べるご飯はまた格別です☆☆

国営武蔵丘陵森林公園到着 1年生校外学習 vol.5

国営武蔵丘陵森林公園に到着しました!!

みんな元気いっぱいです!!

昼食を食べて、午後からはオリエンテーリングです☆☆

丸木美術館見学 1年生校外学習 vol.4

学芸員からの講話が終わり、見学がスタートしました。

見て感じたこと、学んだことを必死にメモをしていました。

丸木美術館で学芸員からの講話 1年生校外学習 vol.3

丸木美術館の講堂で学芸員の関町様から、丸木美術館について説明をしてくださいました。

原爆の図丸木美術館は、画家の丸木位里・丸木俊夫妻が、共同制作《原爆の図》を、誰でもいつでもここにさえ来れば見ることができるようにという思いを込めて建てられた美術館です。

丸木夫妻は、原子爆弾が投下された直後の広島にいち早くかけつけ、戦後の米軍占領下、原爆被害の報道が厳しい検閲を受けていた時期に《原爆の図》連作を描きはじめました。

そして日本全国を巡回し、公民館や寺院、学校の体育館などで展覧会を開催し、被爆の実情を広く伝えました。その後も、戦争や公害(水俣病)、アウシュビッツ、南京大虐殺など、人間が人間を傷つけ破壊することの愚かさを生涯かけて描かれています。

今の時代(ウクライナ)等通じるものがあります。絵を見ることで、人の痛みを感じとってほしいです。

丸木位里・丸木俊夫妻(丸木美術館HPより)

丸木美術館に到着! 1年生校外学習 vol.2

バスは、事故渋滞に巻き込まれ、1時間ほど行程より遅れていますが、

生徒たちは元気にバスレクを楽しみ、丸木美術館に到着しました!

これから美術館を巡ります。

最高の校外学習日和! 1年生校外学習 vol.1

昨日まで雨が降り……ずっと雨が続くような予報も出ていましたが……

本日は最高の校外学習日和になりました!

1年生も朝一から元気に集合場所へ向かっていました。

今日は晴れて本当によかったと思いますが、気温が上がっています。

皆さん水分補給を確実に行って、楽しい校外学習にしてくださいね。

バスの中でも準備万全!

しゅっぱーつ!

この後も1年生の校外学習の様子をお伝えします。

1年生の皆さん、楽しんできてくださいね!

校長より「1年校外学習によせて」

Let's think about UD!!

6月1日は「ルビ振りの日」です。皆さんは「ルビ」という言葉をしっていますか?

ルビとは、漢字の上や横に小さく書かれた「ふりがな」のことを指します。読むことに困難さのある子どもたちにとって、このルビは文章の理解を助け、自分の力で学習を進めるための大切なサポートになります。

本校の特別支援学級でも、日々の学習や生活の中で、ユニバーサルデザインを意識した教材づくりを行っています。例えば、ワークシートや掲示物を作成する際には、見やすいUDフォント(ユニバーサルデザイン書体)を使用したり、授業の流れや活動予定を黒板に書いて可視化したりしています。こうした工夫は、読むことに困難さのある子どもだけでなく、すべての子どもにとっても「わかりやすさ」につながっています。

さらに、おおぐろの森中学校は校内の環境整備にも配慮をしています。多機能トイレやウォシュレットには点字表記があり、洗面台の高さにも車いすの使用を想定した設計が施されています。階段には手すりが設けられたり、昇降口には段差がなくスムーズに学校に入れたりできる設計になっています。

また、2階・3階には誰でも使える冷水器も設置。エレベーターも設置され、必要な支援がどの子にも届くよう工夫されています。

「ルビ振りの日」という機会は、特別支援教育やユニバーサルデザインの大切さを見つめ直す良いきっかけになります。特別支援教育の基本は、一人ひとりの困りごとや得意なことに応じて、学び方そのものを工夫することにあります。ルビはその中でもすぐに取り入れやすく、効果的な支援の一つです。

国においても、「共生社会」の実現に向けて特別支援教育の推進が図られています。文部科学省では、障害のある子もない子も互いに認め合い、学び合う教育の実現を目指しており、ICTの活用や合理的配慮とともに、「読みやすくする工夫」も大切な支援とされています。

これからも本校では、すべての子どもたちが安心して学べる環境づくりを進めていきます。そして、一人ひとりの「わかりたい」「できるようになりたい」という気持ちに応える教育を実践してまいります。

本校の図書室にも、たくさんのユニバーサルデザインや特別支援教育に関する本があるので読んでみてください。

2年生の家庭科 きゅうりの切り方テスト

今、2年生は食生活について、自分の食習慣を振り返り、5大栄養素や6つの基礎食品群を学び、これから少しずつ調理の技能を身につけていこうと、学習を進めています。

そこで、まずは切り方を学ぶということで、きゅうり半分を使っていろいろな切り方に挑戦しました。

まずはキュウリを水洗いします。へたの部分を切って、あく抜きをします。切り取った部分をもとのきゅうりと合わせ、丸々とこすりわせると白い泡が出てきます。きゅうりのあくです。これは洗い流して。さあ、切り方に挑戦。

ホワイトボードにも書いてありますが、まずは教師の切り方を参考に。輪切りは小学校での復習です。できるだけ薄く切ります。

次は、一人分はきゅうり半分。その3分の1くらいを縦に切って、丸太のように上を断面に置きます。縦に薄く短冊に

切っていきます。長方形になったきゅうりを縦長に薄く千切りしていきます。薄く長い2本だけ残します。(提出)

千切りが細く長くできたら、それを横にして細かく切ると、みじん切りです。

みじん切り少々残します。(提出)残っていた3分の2のきゅうりを包丁をはカタカナのハの字にして、斜め切り。

これも、できるだけ薄く長く切ります。(2枚提出)

最後は斜め切りした、切り口を天井に向けて、斜めに切っていきます。これを繰り返すと乱切りができます。

一人ひとり、手洗いした後自分の皿や包丁、まな板など洗浄して始めました。

キュウリを抑える手は、猫さんの手になっているかどうか、確認です。

集中して取り組んでいますね!

皆切るのが上手です!とても丁寧に進めていました。

さあ、平皿にのせて、提出です。出席番号順に5種類2枚ずつ並べてもらいました。

輪切りと斜め切りの差が出ていないと、斜め切りは「もう少し頑張ろう」というところでしょうか。

みじん切りが荒くならないためにも、千切りが薄く細く切れることが大事ですね。

最後は、乾燥ワカメをお湯で戻し、残ったきゅうりを食べやすい大きさに切っておきます。

三杯酢を一人ひとり作ります。

だし小さじ1、砂糖小さじ1(大盛で)、しょうゆ小さじ1、酢小さじ3の1:1:1:3。

砂糖が少し多めが良いので、自分で味見しながら、砂糖をよく溶かしてきゅうりと水切りしたワカメを盛りつけて、

三杯酢をかけて、「いただきま~す!」

味を直すのは各自、自分です。甘いのが好きな人とそうでない人と、好みはそれぞれですね!

最後は片付け。

どの班もみんな、流しの中まできれいに、台ふきで吹き上げることができました‼

7月には、わくわくミルク教室(日本乳業協会様による)も予定しています。

これを機会に、食生活にどんどん興味をもってほしいと思います。

今回、どのクラスも本当に意欲的に取り組んでくれました。また、「「安全第一」に進めることができ、

とてもありがたかったです。(ケガがなくて、ほんとよかったです。)

さらにできたら、できたらでよいのですが、おうちのお手伝いができればさらに嬉しいです。

2年生のおうちでの家庭科の実践を、期待しています。

自分と他者の大切な命を守る

本日の5校時に交通事故遺族者による犯罪被害者等支援の講演会を行い、安藤正恵様からお話をいただきました。

ご自身の経験を基にした、貴重なお話をたくさんお聞きすることができました。

安藤さんは、平成31年4月、木更津市江川の県道交差点で、当時小学3年生の娘さんを交通事故で亡くされました。登校途中、横断歩道を青信号で渡っていたところ、信号無視をしてきた車両にはねられ、心肺停止の状態で病院に搬送され救急処置を受けましたが、数時間後に亡くなられたとのことです。講演では、遺族の痛切な思いや犯罪被害者等支援の重要性などを伝えていただきました。生徒たちは、自分たちにも起こりうる可能性があることを理解し、他人事ではなく、自分事として重く受けとめ、涙を流している生徒もいました。

何かしてあげられることはなかったのかという後悔の念、悲しみ、無力感、怒りなどの感情を、時折声を震わせながらお話する様子から感じられました。

最近でも、大阪市で小学2・3年の男女7人が、車にはねられ重軽傷を負うという事故や、埼玉県三郷市で小学生の列に車が突っ込み、男子児童4人がけがをしたというニュースがありました。

誰もが、被害者にも加害者にもなる可能性があることを頭に入れながら生活しなければならないと感じました。これまで以上に気をつけながら、自転車や自動車の運転をしていかないといけないなと痛感しました。

被害者にも加害者にもならないようにする。そのためには、余裕をもって行動することが大切だと考えます。

みなさんは、朝、余裕を持って登校できていますか?登校中は、スマホを操作したり、イヤフォンをつけながら自転車に乗ったり、歩いたりしていないですか?周りをよく見ることができていますか?

被害者になっても加害者になっても、家族や親族に辛い思いをさせてしまいます。

安心・安全に生活していくために、普段から私たちができること、意識することを考えてみてください。

普段から心がけていれば、自分も守れますし、他者を守ることにも繋がると思います。

講演を聞いて、感じたことや、自分の考え等を作文にして振り返りを行いました。

以下は、生徒の言葉です。

・心の中で一生残り続け、何ともぬぐいきれない気持ちになってしまい、精神的な被害を受けるということがわかりました。

・被害者の話を聞いて、事故はいつ、どこで起きてもおかしくないことを改めて感じた。

・命というのは、物などとは違って、二度と戻ってこない。

・動物たちの命をいただく前に、動物たちへの感謝などを忘れないようにしたいと思った。

・大きな事故は、自分とかけ離れた別世界のものではなく、また、小さな事故に対しても軽視してはいけない。

事故等の犯罪被害について、家族を失った当事者による講演をとおして、被害者のおかれた状況や心情、及び人の心の痛みを感じ、寄り添うことの大切さを学びました。この貴重なお話をこれからの生活に活かしていきたいと思います。

給食試食会 ご参加ありがとうございました!

5月27日(火)、36名の方に来校いただき、給食試食会を実施しました。

本日のメニューは、

ご飯 牛乳 豚肉と蓮根の黒酢炒め 手作り肉団子汁 ヨーグルト

試食会に先立って、宮本栄養教諭よりメニューの説明をさせていただきました。

その後、配膳からお手伝いいただきました。

みんなで「いただきます」をし、試食会スタートです。

参加していただいた保護者の方からの感想を紹介します。

・とても美味しかったです。ボリュームやバランスも中学生にちょうどよいと思いました。

・食材をたくさん使っており、家だけでは足りていないと思うのでありがたいです。

・子どもたちが給食の時間を楽しめる様子が分かってよかったです。

・子どもたちが毎日こんなにおいしい給食を食べてるんだ~、と知ることができてよかったです。給食の雰囲気も懐かしくて、いい体験でした!

・子どもが普段バランスの取れた食事を食べさせていただけていることを実感し、ありがたく思いました。

・とてもボリュームがあり、食べ盛りの子どもにとってありがたく思いました。肉団子がとても美味しかったです。だしやルーなども手が込んでいて驚きました。ありがとうございました。

・子どもとの会話がはずむ機会になりそうです。給食でこういう内容のものを食べるなら、家ではどういうものにしたら良さそうかとか、アイディアが広がりました!

・他の保護やの方と交流する機会にもなり、話がはずみました。学校の様子も分かって助かりました。

・中学生、うらやましい。宮本先生や調理担当の方々の日々のお仕事に感謝いたします。食育学習などの機会もあったりと、子ども達に対しての取り組みもありがたく、家でその話を聞くことも楽しみの一つです。ごちそうさまでした。

その他にも、多くの励ましの言葉や「レシピを知りたい!」といった声をいただきました。

普段お子様が食べている給食を体感していただき、本校の食育が少しでも皆様に伝わればありがたいです。

これからも、安心、安全で美味しい給食を提供できるように努力してまいります。

1年生の車いす体験

みなさん、「インクルーシブ社会」という言葉を知っていますか?インクルーシブ社会とは、性別や人種、民族、国籍、障がいの有無、年齢などの多様性を排除することなく、支え合いながらともに生活できる社会のことをいいます。世界中で、すべての人が公正に暮らすことのできる社会の実現に向け、様々な取り組みが行われています。

おおぐろの森中学校でも、インクルーシブ社会の実現に向け、「車いす体験」を行いました。講師として、江戸川学園おおたかの森専門学校の塩見先生や流山市社会福祉協議会の方々をお招きし、車いすの操作方法について学んだり、車いすに実際に乗ったりしました。

体験では、様々なシチュエーションを想定した車いすの操作方法について学びました。例えば、「右半身が麻痺してしまい、右手と右足が動かせなくなってしまった場合、どのように操作をすればよいのか?」。正解は、左手でタイヤを操作し、左足で地面を蹴り、移動をします。生徒は「どうすれば上手く進めるのか?」「方向転換はどのように行うのか?」を考えながら車いすを操作していました。

日本には、車いす利用者が約200万人いらっしゃいます。車いすを使っての生活には、様々な大変さがあります。特に、車いすの方にとって外出時の段差が悩みの種になっています。例えば、写真のような段差があったとします。

畳の厚さは6cmほどしかありません。しかし、6cmの段差は、車いすに乗っている方が、一人で越えるには難しい高さです。一般的に、車いすで許容できる段差は、「2cm」といわれています。車いすを使っていない人は、多少の段差なら、段差と思わず、無意識に越えていると思います。しかし、車いすの方は、日常生活のいたるところにある段差に苦労しているのです。

この体験を通し、車いすを利用している方々の気持ちを知ることができました。もしも、車いすで困っている人がいたとき、「手伝います!」と自ら声をかけ、行動できる自律した生徒になってほしいと思います。

つながり!流山へ到着!! Grow School vol.34

最初の予定よりも1時間早く無事到着しました!!

「つながり~心と心+伝承の蓄積=∞の力~」

のテーマのもと活動し、心と心のつながりを実感できた3日間

バスから降りてきたときに、たくましい表情のように見えました。

ぜひ、家庭でも3日間のことを話を聞いてみてください。

水曜日はゆっくり休んで、木曜日からまた一緒に活動しましょう!!

三芳PA出発!いよいよフィナーレ! Grow School vol.33

ただいま三芳パーキングエリアの休憩を終え、出発しました。計画より30分早い、5時15分到着予定です。バスの中で帰りの会を行なっています。

甘楽SA 元気いっぱい! Grow School vol.32

甘楽サービスエリアを出発しました。時間もぴったり、予定通りです。元気いっぱい、バスレクを楽しんでいます。全クラスのバス内の様子をどうぞ

東部湯の丸SA &ビンゴ Grow School vol.31

東部湯の丸サービスエリアで休憩をとり、ただいま、バス内ビンゴ実施中です。なんと上位3名には給食おかわり券が贈呈されるとのことです。

お土産追い込み Grow School vol.30

昼食後のお土産コーナーの様子です。1日目のホテルのお土産コーナーに引き継ぎ、店内いっぱい混雑しています。

3日目昼食 Grow School vol.29

善光寺周辺の散策を終え、信州フルーツランドへ到着し、みんなで昼食を食べました。

お土産も買い、12:50に出発しました。

3か所のサービスエリア、パーキングエリアで休憩をはさみながら、流山へ帰ってきます。

名残惜しいですが、終わりまでもう少しです。

善光寺 班別行動開始! Grow School vol.28

善光寺周辺の班別行動がスタートしています。

天気もよく、楽しそうですね!

3日目スタートです! Grow School vol.27

各家庭での民泊を終え、今日は離村式からスタートです。

空気澄み渡る快晴、雪が残る妙高山、黒姫山、民泊させていただいた方々から心をもらった生徒達、

たった一日、されど一日・・・。

温かく迎えてくださった御家庭とのお別れは、つらいものがあります。

「また、会いに来るよ!」「いつでも待ってるよ!」そんな声が、いたるところから聞こえてきます。

名残惜しい、会でした。

お別れをした生徒たちは、これから善光寺へ向かい、班別行動を行います。

民泊先で体験しています!⑦ Grow School vol.26

民泊体験で様々な出会いと体験を行っています!

薪割り上手にできているかな?

なんだかいつもより凜々しい顔が並んでいます!

どの家庭でも温かく迎えてくださっています。

生徒たちは各家庭にて、これから夕食、就寝へ!

民泊先で体験しています!⑥ Grow School vol.25

先生方がいろんな民泊先に行って体験のようすをぞくぞくと撮ってくれています!

〇とうもろこしの作業や、ねぎぼうずをカットするなど、畑でお仕事してました。

〇畑の土の移動など、畑作業をしていました。そのあと、薪割りをやったようです。

〇午前中は障子の張り替えをし、行ったときにはたけのこの皮むきをしていました。

〇山菜採りに行き、その山菜(ヨモギ)で草団子を作っていました。

〇ルバーブを切ってきて、ジャムをつくりにいくところです。

〇ペンションでの体験の様子です。Tシャツを作成するグループ、山菜を収穫してお昼ご飯を作るグループ、ピザを焼いて食べるグループ、木の実を使ってかざりを作るグループ、キッチンカーでハンバーガーを作るグループと様々な体験を楽しんでおります。

〇田植えの体験をしています。苗を田植え機に積み込む作業です。簡単そうな作業に見えますがこれが意外と難しく、丁寧な扱いが求められています。農作業の難しさに触れ、とてもいい学びになっています。

民泊先で体験しています!⑤ Grow School vol.24

各民泊先では、人の心の温かさに触れ、様々な体験をしています。

歴史を感じる建物もあるようですね。

とても貴重な機会です!

みなさん、素敵な笑顔です!

立派なかやぶき屋根ですね。

いろりに触れる機会はなかなかなさそうです。

山でとれる様々なものを使ってリース作りです。

キャンプでピザ窯体験!いいですねぇ

いろりを囲んでいただく食事は、なんとも風情を感じます。

文政6年!?なんと約200年前です!!

家族そろってみんないい笑顔です!

民泊先で体験しています!④ Grow School vol.23

〇キッチンもお風呂も家も遊具も食事も全て手作り。

シュタイナー教育を実践されている幼稚園のご家庭にお世話になっています。

午前中は畑仕事をして、泥だらけに。一生懸命作業に取り組みました。夜は星空の下、自分でお風呂を沸かして五右衛門風呂に入ります。

〇どんな生物がいるのか調査を行っています。この後、専門家の先生にご指導頂きながら解剖を行います。

〇りんご農園

〇畑作業を頑張っています☆

民泊先で体験しています!③ Grow School vol.22

たくさんの野菜やリンゴを育てています。

受け入れ先が海外の方だったので、英会話も上達して帰ってくるかもしれません!!

〇家庭の食事をいただきました

ふきを取ってきて下ごしらえをしていました

民泊先ごとに様々な体験をしていますね!! これからも写真を撮れ次第どんどんUPしていきます!

民泊先で体験しています!② Grow School vol.21

民泊体験の様子②をお届けします!

こちらでは障子を丁寧に張り替えているようです。

民泊先で体験しています!① Grow School vol.20

お世話になる民泊先に到着し、体験がスタートしています!!

〇草取り作業中

〇宿泊先で

〇山散策&山菜採り中

〇花を植えや畑作業中

〇堆肥や肥料を混ぜての畝作り。この後ミニトマトやピーマンの苗を植えます。

山暮らし体験では、冬に向けての薪割りをしています。

民泊対面式 Grow School vol.19

おいしい朝食も食べ終わり、いよいよ2日目の民泊体験のスタートです!

まず、お世話になる民泊の方々との対面式です!!46か所に分かれて体験が始まります!!

対面式には、お世話になっている信濃町の町長 鈴木文雄様にもお越しいただき、生徒の前でお話いただきました。町をあげて、受け入れてくださりありがとうございます!!

学校では体験できない貴重な体験をして、充実した2日目になることを願います☆

2日目スタート Grow School vol.18

さぁ、グロースクール2日目がスタートしました。

朝食の様子です。

リーダー会 Grow School vol.17

学級で振り返りを行った後、リーダー会を実施しました。心と心、つながりを大切にした2年生、クラスごとに和気あいあいと今日一日を振り返りました。その後のリーダー会も素晴らしいディスカッションと発表でした。明るさと勢い、そして誠実さと優しさ、感動、感動のgrow school1日目でした。おやすみなさいzzz

学級会後の集合写真 Grow School vol.16

学級振り返りの終了後、クラスごとに集合写真を撮りました。

初日から充実した1日を送ることができました。集合写真の表情から、雰囲気の良さが伝わってきます。

明日も、民泊先での素敵な出会いと、たくさんの体験活動がみんなを待ってます!!

2年1組

2年2組

2年3組

2年4組

2年5組

2年6組

学級振り返り Grow School vol.15

クラスごとに成果と課題を発見・共有して、2・3日目につなげていくため、今日の振り返りを行いました。

キャンプファイヤー(歌と花火) Grow School vol.14

フォークダンス終了後、今日のことを振り返りながら、そして明日からのことを想像しながら「ダーリン」を皆で歌いました。

そして、最後にサプライズで花火が上がりました。霧の中での花火で大輪とは違い、ドーンという音と共に見た事のない幻想的な空の色となりました。

キャンプファイヤー(フォークダンス) Grow School vol.13

この火を中心に歌い踊り、心のつながりを深めることを誓い、「つながり」の心に火が灯されたところで、フォークダンスを踊りました。

「ジンギスカン」「マイムマイム」「オクラホマミクサ」を楽しみながら踊りました。

キャンプファイヤー(火の神) Grow School vol.12

2年生が力を入れて準備してきたものの1つ、キャンプファイヤーの様子です。

まずは、火の子が誓いを述べ、火の神から火を授かりました。

夕食の様子です Grow School vol.11

さあ、お土産購入の後は、夕食の時間です。

おみやげ選び Grow School vol.10

ホテルの土産コーナーで、お土産選び真っ最中の様子です。

お土産購入も、Grow School の楽しみの1つであると共に、様々な要素の詰まった貴重な学習ですね!

ホテルへ戻って集合写真 Grow School vol.9

無事にホテルへ戻ってきました。

ここでクラスごとの記念撮影。広々とした緑の中で、みんな楽しそうな素敵な笑顔ですね。クラスごとに違うポーズを決めていますね!

2年1組

ピース

2年2組

ダブルピース

2年3組

スリーポイント

2年4組

丈ポーズ

2年5組

ニッコリ5

2年6組

どすこい!

2年6組 もう1枚アップします。。。何か違いがわかりますか???

とうもろこしジェラート Grow School vol.8

トウモロコシ植え付け作業後の「とうもろこしジェラート」

う~ん、やっぱり農作業でいい汗かいた後のジェラートは、最高に美味しいですね!!

農業体験 Grow School vol.7

農業体験で、トウモロコシ作業を行っています。

雨もあがり、日が差す時間もあります。

なんととうもころしの苗を植えた本数4000本!!

植えたとうもろこしが順調に成長し、自分たちの手元に届くことを願い、

一生懸命作業に取り組みました!

昼食タイム! Grow School vol.6

ホテルにて昼食タイムです。皆、朝早かったのでお腹もすいていたことでしょう・・・

メニューはセルフ式の牛丼です!

自分たちで食べられるだけよそい、おいしくいただきます

一番の大盛りは誰でしょうか!?

さぁ、おなかいっぱいになった後は、

最初のプログラムである、農業体験(トウモロコシ作業)です!

みんな、頑張って!!

ホテル到着 Grow School vol.5

道路も渋滞等なく、とても順調で、予定よりも30分以上早くホテルに到着しました。

いざ、ホテルの中へ!!

東部湯の丸SA 到着 Grow School vol.4

東部湯の丸SAに到着しました!

天気も少しずつ回復し、日差しも見えてきています。

道中とてもスムーズで、予定よりも30分ほど行程が早まりそうです。

皆元気です!

次はいよいよ、ホテルに向かいます!

甘楽PA到着 Grow School vol.3

2年生を乗せたバスは順調に進んでおり、甘楽PAに到着しました。

バス車内の様子です。とても良い表情ですね。

パーキングでツバメの巣を発見!縁起がいいですね!!

バスレクのイントロクイズでもホワイトボードを使って「答えのない教室」?びっくり!昭和の曲がありません(笑)

高坂SA到着 Grow School vol.2

高坂SAに到着し、小休憩です。

降っていた雨も上がり、空も明るくなってきました!

バスの中では、レクが行われ、

各バス盛り上がっている様子

2学年 出発しました! Grow School vol.1

いよいよ始まりました!

2学年 Grow School!

悪天候が心配され、12mmの雨予報も出ていたのですが、2年生の祈りが届き、それほど気にならない小雨になりました。

生徒たちも天候など気にしない笑顔で集合していました。

バスの中では早速楽しそうな会話が沢山聞こえていました。

2年生が本当にこの日を楽しみにしていたことが伝わってきます!

先生方も準備万全ですね!先生方も楽しんできてほしいと思います!

(肉眼では生徒たちの顔が見えたのですが……申し訳ございません。)

これから4時間かけて目的地を目指します!

その時、その場所でなければできない体験があると思います。その経験を大切にしてきてほしいと思います。

いってらっしゃーい!

朝から駐車場の整備や荷物を運んでいただいた先生方ありがとうございました!

保護者の皆様も、朝早くから御協力いただき、ありがとうございました。

学校長より「Grow Schoolに寄せて」

英検に挑戦しています!!

本日、今年初めての英検が行われました。

本校では、生徒たちの英語力向上を目指し、「実用英語技能検定(英検)」へのチャレンジを積極的に応援しており、5級から2級まで幅広く対応しています。

英検は、読む・聞く・書く・話すの4技能をバランスよく測ることができる検定で、将来の進路選択や就職活動にもつながる価値ある資格です。

今回の受験では、約120名の生徒が資格取得に向けて頑張っていました。

英検、なんと31年ぶりに準2級と2級の間に新たな級が新設されました。

その名も、準2級プラスです!!

英検受験者データによると、準2級合格者が2級に合格するまでには約2年間近くかかるということが分かったそうです。このギャップを埋めるため、そしてステップアップできる級として準2級プラスが新設されました。

また、試験監督をボランティアでお手伝いしてくださった保護者のみなさま、ありがとうございました。問題なく、試験を行うことができました。

次回の英検は、9月26日(金)に実施予定です。積極的な受験お待ちしています。

申し込みはどうすれば?勉強はどうしたらいいの?などの質問はいつでも、英語科の先生に尋ねてくださいね。

いよいよ25日からGrow School

3日後に迫ってきたGrow School。やや天候が心配なところもありますが、準備は万端です。キャンプファイヤーでのフォークダンス練習や火の神からの分火後の誓いの言葉の練習、点呼の練習なども終え、いよいよといったところです。

先日は2日目の民泊メンバーが集まり、民泊長を決め、当日、民泊先の方とどのように過ごすか話し合い、自己紹介カードの作成を行いました。旅行先のホテルとは違い、一般の家庭に宿泊するようなものなので、生徒たちの不安は大きいようですが、受け入れ先の方々は慣れていらっしゃいます。きっと、思い出に残るような体験ができると思います。

また、3日目の善光寺班行動計画づくりでは、「おいしそうなものがいっぱい。何を食べようかなあ」「家族に何をお土産に買っていこうかなあ」などと食べ歩きやお土産購入など楽しそうに話し合っていました。

出発は日曜日の早朝です。天候不良の場合には、自家用車で送迎されるご家庭が多くなると思います。集合場所であるコミュニティプラザ周辺の混雑も予想されますので、時間に余裕を持って到着できるようご協力お願いいたします。

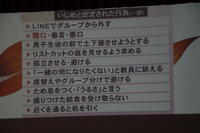

「それっていじめ?」を考える時間 ~みんなが安心できる学校に~

5月21日(水)5時間目に、流山市教育委員会いじめ防止相談対策室 指導主事 加賀谷城幸様 をお招きし、

1年生を対象に【いじめ防止授業】を行いました。

授業では、学校生活での友達同士の関わり方やLINEのステータスメッセージなどのトラブル、

SNSでよくある場面をもとにした〇×クイズを通して、

「いじめは犯罪になるのか?」

「この場面ではいじめになるのか?」

といった身近な問いを考える時間となりました。

生徒たちは真剣な表情で話を聞き、

「相手がどう思うかよく考えて発言する」

「第三者が見たり聞いたりしたら、なるべく早く相談する」

といった意見や感想があり、自分のこととして受け止めている様子が見られました。

本校では、

☆「いじめは絶対に許さない」という強い認識をもつこと

☆「いじめは、どの学校でも、どの子どもにも起こりうる」という危機意識をもつこと

☆「いじめられている子どもを最後まで守り抜く」という信念をもつこと

という基本姿勢のもと、未然防止や早期発見のための取り組みを進めています。

教育相談や定期的なアンケートの機会を大切にしながら、「心の天気」などのツールも活用し、

生徒のささいな変化や小さなサインも見逃さないよう心がけていきます。

こうした取り組みのもととなっているのが、本校のR7おおぐろ中いじめ防止基本方針 です。

この方針では、「いじめは絶対に許されない」という強い姿勢を示し、

生徒、保護者、地域と協力しながら、安心・安全な学校づくりをめざしていくことを定めています。

いじめについて悩んでいる人、見かけた人、話を聞いた人。どんなときも、一人で抱え込まずに、

誰かに相談することが大切です。小さなことでも誰かに話してみてください。

これからも一人ひとりの意識で「みんなが安心できる学校」をつくっていきましょう。

いじめ防止教職員研修

本日、流山市教育員会 いじめ防止相談対策室 加賀谷指導主事をお招きして、教職員対象にいじめ防止教職員研修を実施しました。この研修は毎年実施しており、教職員も真剣な眼差しで研修を受けています。まずはいじめのない学校づくり、いじめが起こりにくい集団とは、起きてしまった時の対応方法等、いじめ防止対策推進法やいじめ防止基本方針を基にしてご指導いただきました。今後も引き続き「いじめは絶対に許されない」という強い認識をもって、ご家庭、地域、関係機関と連携して、「いじめ防止」「いじめの早期発見」「いじめに対する措置」を適切に行ってまいります。お気づきな点、ご心配がありましたら、遠慮なくご相談ください。

加賀谷先生の熱弁が教職員一人ひとりの心に刺さりました。お忙しい中、ありがとうございました。

学び・実践する「協働」

1年生の家庭科の授業では車椅子体験を行っています。昨日は江戸川学園おおたかの森専門学校の塩見先生を講師にお招きし、先生の実演のもと体験を実施しました。ブレーキのかけ方、方向転換など車椅子の操作方法や介助の仕方、声のかけ方などについて学びました。生徒からは

「思っている以上に扱い方が難しかった。」

「車椅子の人たちがこんなに大変な中で生活しているのは知らなかった。」

などの声がありました。身をもって車椅子を利用する人が日々の生活で感じている思いを体験したことで、今まで気づかなかったことに気づくことができ、とても良い学びになりましたね。このような学びや体験を通じて、様々な人たちと「協働」し、多様性を尊重した社会の担い手になるための力をこれからもたくさん身につけていってほしいです!

授業においても、おおぐろ中生は「協働」の姿勢を忘れません。こちらは数学の授業の様子です。学年フロアの空き教室のホワイトボードを活用し、ランダムの3人グループで課題に取り組んでいます。思考力が試されるとても難解な問題にも、積極的にコミュニケーションを図り、力を合わせて挑戦しています。難しい問題を前に答えにたどり着くことができなかったグループもありましたが、見事答えを出したグループが行った解説には、「なるほど!」「わかった!」など多くの声が聞こえてきました。力を合わせ、主体的に学ぶ姿勢は、とても立派ですね。

放課後には第2回 評議委員会が行われました。評議委員会とは、生徒会執行部、各学級の学級委員、委員長、部長会長から構成されるもので、各リーダーたちが、これからのおおぐろの森中学校について話し合う、とても大事な会議です。今回は、来月開催される生徒総会に向けて、学級討論で出た意見を執行部が取りまとめ全体に共有しました。今回の評議委員会を経て、もう一度学級討議が行われます。実りある学級討議が行われることが楽しみですね!

また、今月の目標として

「一挨一拶」(いちあいいっさつ)が執行部より提案されました。一回一回の挨拶を大切にして、明るく元気ある学校にしたいという意味が込められています。ぜひ、心ある、温かい挨拶に溢れる学校を作っていきましょう!!

「電気の生み出し方」 (答えのない教室 ver.技術)

皆さんがいつもしていること。そのために必要なもの。

沢山あると思いますが、その中でも「電気」について皆さんはどのくらいご存じでしょうか?

今回は2年生の技術・家庭科の技術分野で「発電所ではどのようにして電気を生み出しているのだろうか。」という学習課題のもと授業を行いました。

また、本校で取り組んでいる「答えのない教室」の授業内容を取り入れて行いました。

はじめに、「どのように電気を生み出しているのか」を個人で考えてみました。

今回は①水力発電②火力発電③風力発電についてです。皆さんはご存じでしょうか?

生徒たちも発電の名前を知ってはいるものの、どのような原理で発電しているのか……

一生懸命に考えていました。

次に、ランダムで2~3人のグループに分かれて

(1)それぞれの考えの共有

(2)その上で班の考えをまとめる

(3)合否の確認

を行いました。生徒の皆さんの発想は素晴らしいものだったのですが、なかなか正解にはたどり着きませんでした。

少し時間が経って、ある参考動画を見ました。

その動画を見た後、生徒たちの表情が一気に明るくなります!

「分かった!」「そういうことか!」「こうすればよかったんだ!」

ペンのスピードも上がり、理解した生徒が他の生徒へ伝え、続々と生徒たちの表情がまぶしくなってきました。

最後にランダムで指名した生徒が学級の前でそれぞれの発電方法・構造について解説をしました。

ここでは、担当教諭が補足をする予定だったのですが、補足がいらないほど完璧な解説をすべての生徒が行いまいた!

この授業を通して、私たちの生活に欠かせない「電気」がどのように生み出されいているのかを理解しつつ、ランダムなグループから生まれる発想や教え合いから生まれる協働する力など生徒たちの活動から私も学ばされることが多くありました。

何より、教員が解説せずとも生徒たちが自ら答えを求め、導く姿がまぶしかったです。

今年度はすでに国語科でも行いました!

全ての教科で実施する予定なので、次の教科も楽しみにお待ちください!

市内大会ダイジェスト版

本日開催された市内大会のダイジェスト版をお届けします。詳細は後日、各部活動から掲載させていただきます。白熱した戦いをどうぞご覧ください!

市内大会の開催

本日、令和7年5月16日(金)は流山市の市内大会が開催されています。

本校は、バドミントン部の会場となっており、日頃の練習の成果を発揮すべく、熱戦を繰り広げています!

また、校内では文化部や野球部の部活動が行われており、どの部活動も活気ある充実した一日となりました。

各部活動の市内大会結果や、他の会場の様子は、来週の記事に掲載します。

今後も、おおぐろの森中学校各部活動の応援を、どうぞよろしくお願いいたします。

歯科検診を実施しました!

本日、歯科検診を実施しました。

おおぐろ中は、2名の学校歯科医の先生方にお世話になっています。

ファミリー歯科医院 武田先生

おおたかの森レブン歯科 松本先生

お忙しい中、いつもありがとうございます!

前日のHRで保健委員さんから連絡があったと思いますが…みなさんしっかりと歯みがきをしてきましたか?

せっかくむし歯がなく、歯並びがきれいでも、歯垢(しこう)が付着していると、経過観察になってしまうことがあります。

軽度の歯垢の付着の場合は、丁寧なブラッシングで改善できます。

食後の歯みがきをしっかりと行う習慣をつけましょう!

そしてみなさんは、歯科検診で使用されている用語の意味を知っていますか?

斜線(しゃせん)・・・今生えている歯

C(シー)・・・・・・むし歯

CO(シーオー)・・・むし歯になりそうな歯

〇(まる)・・・・・・治療済みの歯

G(ジー)・・・・・・歯肉炎

GO(ジーオー)・・・歯肉炎の初期症状

呪文みたいに聞こえる…と言っている人もいました。

知っておくと、検診を受けながら自分の歯の状態を知ることができるかもしれませんね。

そして歯科検診では、毎年3年生から男女1名ずつ”健歯代表生徒”を選出します。

健歯代表生徒とは、むし歯がないことはもちろん、歯肉の状態や歯並びなどもきれいな状態の人が選ばれます。

検診中に候補者を選出していただき、検診終了後に最終選考を行いました。

最終選考は9名で行われました。

ここに選ばれるだけでも素晴らしいことです!

みなさん本当にきれいな歯でした!!

素晴らしい!

そして結果は・・・

3年の安保さん・塚田さんが健歯代表生徒に選ばれました!

おめでとうございます!!!

小さいころからの積み重ねがあったからこその結果だと思います。

きれいな歯の秘訣を教えてほしい!!

本当におめでとうございます。

そして最終選考に残ったみなさんもおめでとうございます!

学校歯科医の先生方も、みんなきれいで選べない…と迷うほどでした。

これからもきれいな歯を守ってくださいね。

武田先生、松本先生お忙しい中ありがとうございました。

これからも、おおぐろの森中の学校保健活動に御協力をお願いいたします。

そして後片付けは、3年保健委員さんが行ってくれました。

この時期の保健委員さんは検診補助で大活躍してくれています。

いつもありがとうございます!

健康診断はまだまだ続きます。

自分の健康について見つめなおす、良い機会にしてもらえたらと思います。

吹奏楽部 新メンバースタートしました!

今年度、多くの1年生が吹奏楽部に入部しました。

吹奏楽部全体で・・・

1年生22名、2年生25名、3年生8名の総勢55名となりました。

1年生は、自分の担当楽器が決まり、初めて楽器に触れる人から経験者まで様々です。

どのような音楽を奏でていくのかとても楽しみです。55名全員で演奏できる日が待ち遠しいです。

先輩方も待ちに待った1年生に一生懸命教えています。そのような姿にとても成長を感じています。

試行錯誤しながら、わかりやすく伝えるには・・・自ら考え協力し合う。

まさに、学校目標へとつながっています。

今しかない、この時を、このメンバーで、全力で練習し良いものを創り上げる!

そのような生徒たちを私たちも心からサポートしたいと思います。

今年度も吹奏楽部をよろしくお願いいたします。

子どもたちが命と向き合った一日 ~救急救命講習を実施しました~

本日、本校では1年生を対象に救急救命講習を実施しました。

「命を守るために、今できることを学ぶ。」非常に大切な1時間でした。

講習では、胸骨圧迫やAEDの使い方といった心肺蘇生の基本を、本校の学校薬剤師でもある、石黒先生のご指導のもと、真剣な眼差しで学んだ生徒たち。慣れない手技に戸惑いながらも、誰かの命を救うかもしれないという思いを胸に、懸命に取り組む姿が印象的でした。

「助けたい」という気持ちが、最初の一歩になる。

実技の中で友達と声を掛け合いながら動く姿は、まさに命をつなぐ「チーム」そのものでした。

大切な誰かが目の前で倒れたとき、躊躇せずに手を差し伸べられる人に――

今日の講習は、生徒たちにとって命の重さと尊さに触れる貴重な時間となりました。

この経験が、将来きっと誰かの命を救う力となることを願っています。

Grow School(林間学園)に向けて

いよいよ待ち望んでいた大相撲夏場所が始まりました。

場所が始まると、うきうきするのは私だけでしょうか、、。

これから毎日が楽しみで仕方ありません。みなさんもぜひ一度見てみて下さい。

さて、おおぐろ中でもあと2週間後に楽しみな行事を控えている学年があります。

それは、、2年生!!流山市と姉妹都市である長野県信濃町へ行き、農業体験、キャンプファイヤー、民泊、善光寺周辺の散策を行う予定です。

着々と準備を進め、キャンプファイヤーの歌やダンスも盛り上がりを見せています。

今回のGrow School(林間学園)を通して、おおぐろ中2年生がどのような成長を見せてくれるのか、こちらも楽しみで仕方ありません。

出発日と大相撲の千秋楽が被っていることは、知らなかったことにしておきましょう、、、。

3学年の授業の様子をお届けします!教科はなんでしょうか・・・?

正解は昨日実施された道徳の授業の様子でしたテーマは「世界一厄介な問題」。

教室内の問題から学校の問題、日本の問題、世界の問題、そして宇宙の問題・・・。さまざまな問題を取り上げ、どうしたら解決するのか、自分にできることは何か、真剣に考えている様子がみられました。また、グループで解決策を考えながら話し合う際には、それぞれの意見を聞き、さらに考えを深めながら活発に話し合っていました。

今回の授業を通して、「力を合わせて解決へ導いていけばいいと思う」「少しずつならできる」「無理だと言われても、実行してみることが大切」「SDGsを意識して未来に届けたい」といった感想が出ました。

道徳は、「自己を見つめ、物事を広い視野から多面的・多角的に考え、人間としての生き方についての考えを深める学習」です。物事を理解するだけでなく、これからの人生を生きていくための手がかりとして、自身の価値観と向き合いながら物事について深く考えます。

1年生は木曜日課、2、3年生は火曜日課に道徳の授業を実施します。ご家庭でも、ぜひ道徳の授業について話題にしていただき、子どもたちと考える時間を大切にしていただけると嬉しいです。

1年生の家庭科 やっと全クラス スタートできました!

今日の3・4時間目のクラスで、やっと1年生の家庭科が全クラスともにスタートすることができました。

家庭科の目標は、「自立し ともに支え合う生活へ」

これは家庭科の教科書の表表紙にしっかりとある言葉です。自立のための技術を身に付けることも大事です。さらに、家族や地域で支え合うことができる中学生を目指していくという目標になっています。

では、次に家庭科の

「安全第一」

「安全」が全てに優先します。

下のサブタイトルは、小山小出身の先輩が考えてくれたものです。

「慌てず、ふざけず、物も気持ちも投げずにしっかりと取り組もう」という約束になっています。

では、1年生の自立度はどうでしょうか。

自立度チェック表で、生徒は自分の自立度について考えることができました。

続いては、プリントで小学校の家庭科の学習の復習をしました。「食」の学習では油揚げを豆製品で体をつくる栄養素であることをうっかり忘れている生徒が多く見られました。確かに油っぽいですから、間違えるのは仕方ありません。教科書の108ページを見て、1群タンパク質軍に油揚げの写真が載っていることを確認することができました。良かったです。またごみの分別では、流山は「燃やすごみ」と「燃やさないごみ」に区別していることも再確認できました。(「×ごみ」とも言います。)

次は、小学校の手縫いの技能の復習です。ピンクのフェルトの登場です。

フェルトで豚さんを作ります。黒の手縫い糸、2本取りで目を作ります。さて、玉結び、玉止めは大丈夫?

2本の糸を人差し指に回してバツ印にして、人差し指を滑らして「わっか」ができたら、それを糸の上から押していくと、玉結びができますね。これはちょっと練習したら、すぐできるようになると思います。

玉結びができたら、布の裏側から前に向かって針を出していきます。

4重の糸を下までおろして、親指をずらし、玉止めを親指の腹で優しく抑えながら糸を引いていきます。

針を裏面に出し、裏でもう一度2重の玉止めをして、糸をハサミで切って、ブタさんの片目が終了です。

更に1年生では「まつり縫い」にチャレンジします。裾上げなどに役立つ縫い方を身に付けていきます。

今日の授業の最後でした。初めはやり方のわからなかった生徒さんが、あきらめずに作業して、「できた!!わかったぞ!!」の言葉を発してクラスへ帰っていきました。生徒の頑張りに、嬉しくなりました。

「ほんと ありがとうです!」

長いようで短いGWが終わり・・・

昨日の大雨がなかったかのように、今日は気持ちの良い快晴が広がりました。

8:00を過ぎると校舎内には生徒たちの元気いっぱいな声が響き渡り、連休明けで少しだけ重たかった空気を一掃してくれたように感じます。

少し疲れが見える生徒がいたり、疲れた~という声も休み時間になれば聞こえてきたりしますが、GW前と変わることなく、一生懸命元気よく活動しています。

今日は1年生の授業風景を見に行ってみました!

1年2組の数学「答えのない教室」の授業では、遠路はるばるお越しいただいた、カナダで授業実践されている先生が、授業を参観されました。生徒たちは、これまでに教わった考え方を使ったり、こんな方法もあるのでは?と話し合ってみたりして、答えを導き出します。先生方に考えを発表する姿は、とても熱心で、一生懸命考えている様子が伺えました。

教室棟では、社会・国語・英語の授業を行っていました。

今日の給食配膳中の様子です。1年生も当初に比べて、準備や配膳が少しずつですが早くなってきたように思います。生徒の声にもありますが、「食べる時間があれば、もっと食べられるんです!」と言っている生徒もいます。食べる時間を確保して、もっともっとモリモリ食べられるよう考えていきたいと思います。

今日の給食はおおぐろの森中学校で人気のきなこ揚げパンでした。

本日は水曜日ですが部活動が行われ、17時まで活動をしました。楽しくも充実感のある表情をしていた姿が印象的でした。いよいよ部活動も本格的に始まります。様々な関わりも大切に、良い活動にしていきましょう。

「答えのない教室パート2」6月上旬刊行!

本校の池田教諭が執筆した、おおぐろの森中学校での教室実践本「答えのない教室パート2」が6月上旬に発売されます!

「考える力」を伸ばし、子どもたちをワクワクさせる授業、その全貌を紹介!

教師であれば誰しも、子どもたちがワクワクするような授業、一人ひとりが輝ける場がある授業を行いたいと思っていることだろう。もちろん、子どもたちは、時間を忘れて没頭できる楽しい授業を望んでいるはずだ。保護者からすれば、そんな授業を受けたくて学校に行く我が子を送り出すほうがうれしいに決まっている。

数学という授業において「思考力・判断力・表現力」を伸ばすにはどうしたらよいのかと悩んでいる時に立ち寄った書店で手にしたのが『答えのない教室――3人で「考える」算数・数学の授業』(梅木卓也・有澤和歌子著、新評論、2024年)という本であった。そこには、「考える」状況を常態化させるための様々な仕掛けが紹介されていた。これこそが長年追い求めてきたものであり、三つの力を伸ばすのには最適であると感じ、すぐさま自分の授業に取り入れてみた。

すると授業は、すぐさま笑顔で満たされた。時間を忘れて3人で協働して課題に向き合う生徒をそっと教師が見守り、時には支援をする。これまでの授業のあり方を大きく変えることになった「答えのない教室」、本書はその実践記録である。

失敗例も含めて「15の題材」(理科での実践も)を紹介するわけだが、そこではこの授業を行うことにした理由や取り組んでいる生徒の様子、そして授業後に書かれた生徒の感想なども紹介している。数学を苦手としている生徒が輝いた場面を読めば、教師・生徒・保護者ともに必ずや「よい授業」と思うだろう。それだけに、日本中の教師にこの授業を導入していただきたいと願っている。特に、教授法に悩んでいる教師には読んでいただきたい。(著者)

〜実際の授業の様子です〜

これからも、おおぐろの森中学校では「答えのない教室」の授業を継続して展開し、生徒達の「考える力」(思考力・判断力・表現力)を伸ばしていきたいと思います。

姉妹都市信濃町に向けて着々と!

ゴールデンウィーク、皆様はいかがお過ごしでしょうか?

連休中の2F校舎内を見渡すと・・・あれ 様々な掲示物が・・・

そうです。あと3週間後に控えた2年生のGrow School(林間学園)へ向けた学習掲示物です。

今年のGrow Scoolは流山市の姉妹都市である長野県信濃町へ行きます。

皆さんは流山市の姉妹都市をご存じでしょうか?

長野県信濃町、石川県能登町、福島県相馬市、岩手県北上市の4つで様々な交流が図られています。

2年生の皆さん、大いに学び、大いに楽しめるよう、創造力豊かに準備を進めていきましょう。

HPアクセス記念 狙ってみませんか??

先日お伝えした通り、4月30日に本校のHPが200万アクセスを突破しました★

いつもアクセスしていただきありがとうございます。

本校では、ゾロ目のアクセスカウンター(下5桁)になった方に記念品を贈呈しています。

200万アクセスは誰からも申し入れがありませんでした。。。

次は2100000(210万)アクセス、

2111111アクセス、2200000(220万)アクセス、

そして2222222アクセスが目前に控えています!!

毎日1万件ぐらいアクセスいただいているので今月中に上記のアクセス数に達すると思います!!

HPの「一日一言」や「記事」、「各種お知らせ」だけではなく、アクセスカウンターにもこれから注目してみてください。

アクセスカウンターはHPの左上にあります。

〇申請方法〇

・本校ホームページアクセスカウンターの数字をスマホでスクリーンショットするかパソコン画面をスマホ等で写メしてください。

・過去に同じカウンターの該当者が複数いたことがありました。SchITメールにて、1番に連絡いただいた方、1名のみとさせていただきます。

〇プレゼント品〇

・おおぐろの森中学校特製クリアファイル

2種類の中から1枚

・おおぐろの森中学校えんぴつ1本

・アクセス記念認定書(当選者名、アクセス数入り)

〇注意事項〇

・プレゼントはその都度、先着1名様とさせていただきます。なお、郵送での商品発送はいたしません。学校での受取りに御協力ください。

・認定書の準備の都合上、スキットメールまたは電話でプレゼント引き換え希望日をお伝えください。

・プレゼントは余儀なく変更または中止することもありますのでご了承ください。その際にはスキットメールまたはホームページでお知らせします。

過去、先輩方のアクセス記念表彰式の様子

↓↓クリックすると過去のHPの記事にとびます

ぜひレアなアクセスカウンターをGETしてみましょう★☆

本校生徒が「千葉県教育奨励賞」を受賞しました!

千葉県教育奨励賞は、千葉県教育委員会が主催する表彰制度です。学芸やスポーツの全国大会・国際大会で優れた成績を収めた児童・生徒、または教育実践に熱心に取り組み、成果を上げている教職員の功績を称えるものです。

児童・生徒の部では、音楽、美術、書道などの「学芸部門」や、陸上、バスケットボールなどの「スポーツ部門」があり、全国や国際舞台で最高位などの成績を収めた個人や団体が対象となります。令和6年度は、個人68名がこの賞を受賞しています。

本校2年生の阿部さんが、昨年度「第47回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール」において第1位に輝き、その実績が認められ、令和6年度の千葉県教育奨励賞を受賞しました!

4月30日(水)に、校長先生より表彰を受けました。

このように、本校には学習はもちろん、さまざまな分野で熱心に活動する生徒がたくさんいます。お互いの努力や成果を認め合い、支え合える、温かい雰囲気の中で、これからもそれぞれの「がんばり」が輝く学校を目指していきます。

4月最後の苗植え・種まき

けやこぶ畑クイズ (答えは記事の最後)

Q1:けやこぶ畑のじゃがいもの花の色は白色と紫色でした。花の色が違うのはなぜでしょうか?

➀日の当たる量が違うから ➁美味しい順に色が変わっていくから

➂品種によって違うから

Q2:4月23日にホームページの畑仕事の写真に比べて、4月30日のエンドウ豆のつるはどのくらいのびたでしょう?

➀1日5ミリのびたとして・・・5cm

➁いやいや育ちざかりなので1日1cmのびたとして・・・10cm

➂エンドウ豆の本気はそんなものではありません・・・20cm

Q3:けやこぶ畑で植えられているこの作物の名前は次のうちどれでしょう?

➀見たらわかる?長ネギ

➁実は遠近法で大きく見えているだけ?コネギ

➂大穴?タマネギ

現在各学年の理科で学習している内容に関わるクイズでした。皆さんは何問正解できてでしょうか?

|

ちなみに・・・ 1年生理科では花のつくり(Q1)を細かく観察しています。 じゃがいものめしべとおしべ、どのようなつくりになっているかぜひ観察してみてください。 2年生理科では細胞の観察に(Q3)の植物を使用します。 3年生理科では細胞分裂(Q2)と遺伝(Q1)の内容を学習していきます。 |

本日はけやき学級の作業の時間に畑の苗植えと種まきを行いました。トマトとピーマンとナスの苗植えと、ヒマワリの種をまくため地面に穴を掘りました。数日たつだけで作物はぐんぐんと成長していきます。これからの成長していく様子を楽しみにして作業をしていきたいと思います。

クイズの答え Q1➂ Q2➂ Q3➂

祝!200万アクセス突破!!

いつもホームページへをご覧いただきありがとうございます。

なんと!アクセス数が200万回を突破しました

おおぐろの森中学校の開校から3年1か月での達成です。これも何より、日々応援してくださる皆様のおかげであり、心より御礼申し上げます。

本校のホームページは、長きにわたり持続可能な更新を目指し、教職員全員で作成に取り組んでいます。「学校の様子」のページでは、職員が当番制(一月半に1回程度の割り当て、飛び入りアップもありますが)で担当し、その日のトピックや伝えたいことなど、それぞれの発想力、創造性、発信力を発揮しながら写真を選定してアップしています。教職員ひとり一人の個性あふれる内容にはいつも感動しています。

また、「今日の献立紹介」のページでは、栄養教諭が日々更新し、給食の調理の様子や食育についてアップしています。ぜひ、いいねマークのクリックをお願いします

その他、新着お知らせや各種お便り等も掲載しています。ペーパーレスの観点からもホームページを御活用ください。

これからも学校の様子がわかる、皆さんが楽しくなるホームページ作成に努めてまいります。今後とも毎日のアクセスをよろしくお願いします。

未来を作る小さな一歩 ~第1回全校委員会~

本日の放課後、今年度第1回目となる全校委員会が行われました。

おおぐろ中学校には10個の委員会とそれぞれの学年の学級委員が集まる学年委員会があります。各委員会でそれぞれ月1回集まり、これからのおおぐろ中をより活発なものにしていくために話し合っています。

今年度初めての委員会ということで、1年生にとってはまったく新しい挑戦の場です。そんな1年生に、2・3年生の上級生たちはとても優しく、そして丁寧に寄り添いました。活動の流れや委員会の役割をわかりやすく説明したり、「わからないことは何でも聞いていいよ」と声をかけたり、時には隣に座って一緒に目標を考えたりと、温かいサポートがあちらこちらで見られました。最初は少し緊張していた1年生も、先輩たちの穏やかなリードに助けられ、だんだんと笑顔で意見を出したり、頷きながらメモを取ったりする姿が見られるようになりました。

各委員会では、今月の生徒会目標「めざせ基礎確立!」を意識しながら、今年度の活動目標を決めました。「どんな委員会にしたいか」「みんなが気持ちよく過ごすために何ができるか」などをテーマに、上級生と1年生が一緒にアイデアを出し合いました。

これから、各委員会は本格的に活動をスタートさせます。初めて委員会に参加する1年生にとっては、少しずつ活動の楽しさややりがいを知り、自分の成長を実感できる貴重な時間になるでしょう。そして2・3年生にとっては、自ら行動で示すリーダーとしての自覚を育んでいく大切な機会となります。

また、委員会活動を通して、一人ひとりが小さな一歩を積み重ねることが、確かに学校の未来をより良いものへとつなげていきます。

役割を果たしながら、仲間と支え合い、互いに成長していく生徒たちの姿を、どうぞ温かく見守り、応援してください。

これぞおおぐろの森中学校!

本日(4月25日)、オープンスクール、保護者会、部活動保護者会が行われました。

なんと、本日は約400名の保護者の方々にご来校いただきました!!

お忙しい中、ご来校いただき、ありがとうございました。

午前中はオープンスクールが行われ、1時間目~3時間目の授業を自由に参観いただきました。

おおぐろの森中学校の授業はいかがでしたでしょうか?

「ICTを活用しながら楽しく学ぶ授業で、生徒に学ぶことの楽しさを育む」これがおおぐろの森中学校の授業です!

「現状維持は衰退である」という言葉どおり、おおぐろの森中学校は常に新しいことにチャレンジすることに使命感を持ち、常にアップデートし続けています!

今年度は、「答えのない教室」の考え方を授業に取り入れ、全教科で生徒の考える時間を増やす授業実践に取り組みます!答えのない教室とは、「2割の生徒が2割の時間しか考えていない」という研究結果から、生徒が授業中に思考する時間を増やす取組です。

午後は、全体の保護者会、学年・学級懇談、部活動保護者会が行われました。

年度初めの保護者会は、おおぐろの森中学校の全ての教育活動の方針や目標、計画をお伝えさせていただく場であるとともに、保護者の皆様とコミュニケーションが図れる大切な機会であると私達教職員は考えています。本日多くの保護者の皆様にご来校いただき、お話しできたことは大変貴重な時間となりました!

引き続き保護者の皆様とのコミュニケーションを大切にしていきながら、お子様の成長や幸せを一緒に考え、共にお子様を支えていきたいと考えております。

次回のオープンスクール・保護者会は、7月9日(水)を予定しております。次回も多くの保護者の皆様の御参加をお待ちしております!

「明日も学校に行きたい」と思える教室、「ずっと通い続けたい」と思える居心地の良い学校を目指し、おおぐろの森中学校はさらに魅力ある学校へと邁進していきます。

令和7年度も引き続きご支援ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

1年生、ついに正式入部!〜踏み出した新たな一歩〜

4月24日(木)1年生がいよいよ正式に部活動へ入部しました。この日を心待ちにしていた1年生の表情には、期待と緊張が入り混じった初々しさが感じられました。

正式入部を迎えたこの日は、各部活動でミーティングが行われました。ミーティングの冒頭では、各部の部長から部の目標や活動への心構えについての話がありました。部長たちは、自分たちがこの部をどのようにしていきたいのか、どんな気持ちで日々の活動に取り組んでいるのか、後輩たちに真摯な想いを込めて伝えていました。そんな部長の姿からは、先輩としての自覚や責任感、そして部活動に対する熱意がひしひしと伝わってきました。

その話を聞く1年生や2年生の眼差しは真剣そのもので、「これからこの仲間とともに頑張っていこう」「自分も部に貢献できるよう努力していこう」といった新たな決意が、活動場所に満ちていました。まさに、部活動が"チーム"として動き出す瞬間の、心が一つになるような感覚が感じられる時間となりました。

ミーティングの中盤では、顧問の先生方からの話もありました。各顧問からは、それぞれの部活動が目指す方向性、日々の活動の中で大切にしている価値観、そして活動を通してどのような力を身につけてほしいのかが語られました。単に技術や表現力を磨くだけでなく、「あいさつや礼儀」「協力し合う姿勢」「思いやり」「諦めずに努力すること」など、社会の中で必要となる力を育てる場として、部活動の意義が改めて共有されました。

部活動は、学年を越えた人間関係を築く貴重な機会でもあります。1年生から3年生までが同じ目標を共有し、ともに汗を流す中で、信頼関係が生まれ、互いに高め合うことができます。時には意見がぶつかることもあるでしょう。しかし、それを乗り越えていく過程で、「仲間と協力する力」や「多様な考え方を受け入れる柔軟さ」も育まれていきます。

また、本校が教育目標として掲げている「自律」の力も、部活動を通して養われていくと考えています。活動に主体的に取り組む姿勢、仲間とともに課題を解決しようとする力、失敗を恐れずチャレンジする心、そして継続する力——これらはすべて、「自らを律し、自らを高めていく」力へとつながっています。

これからの活動の中で、生徒たちは様々な壁にぶつかることもあるでしょう。しかし、それを乗り越えた先には、達成感や成長の実感、そしてかけがえのない仲間との絆が待っているはずです。

1年生のこれからの活躍を楽しみにしています。そして、保護者の皆さま、地域の皆さまには、引き続き本校生徒の部活動を温かく見守っていただけますと幸いです。

明日は、今年度はじめてのオープンスクール・保護者会です。

皆様の来校を心よりお待ちしております。

今後ともご理解とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

作業学習

けやき学級では、作業学習として畑で色々なものを栽培しています。

今回は、昨年度末に植えたえんどう豆の収穫の様子をお伝えします!

はさみで丁寧に収穫することができました。

えんどう豆、皆さんはどのように食べますか?

我が家では、軽くボイルして、ちらし寿司の上にちらしたりします。色どりも鮮やかになり、

しゃきしゃきの食感が美味しいですよね!

さて、畑の作業は収穫のように楽しいことだけではありません。

本校の畑には小石が混ざっていて、石を取り除くことも重要なミッションです。

石があると、野菜の根っこが伸びにくくなります。

次は美味しい野菜が育つために、ふかふかの土を目指して石拾いならぬ石の収穫です!

こんなに!小石がたくさん集まりました!

けやき学級の皆さん、いつもお手伝いくださる小林先生、ありがとうございます。

次は何を植えましょう?

そして、この日は、大畔の森の散策もしました。

畑の作業をしているわりに虫が嫌いな皆さんですが、鳥のさえずり・・・

たけのこも生えていたりして・・・春をたくさん感じながら散策を楽しみました。

昨日はたけのこご飯でしたね。美味しかった・・・。

旬を取り入れた献立を考えてくださる栄養教諭の宮本先生にも感謝しながら・・・。

大畔の森には一般の方も入ることができます。お休みの日に是非、自然を満喫してみてくださいね!!

令和7年度女子卓球部、始動!

4月13日(月)に卓球部男子が春季地区大会にて4位となり、県大会出場を決めましたが、先日20日(日)には春季地区大会の女子団体戦が行われました。

女子の結果はというと…第3位(県大会出場)!!

男女共に県大会に出場するという快挙です!!

地区内に強豪ひしめく中、おおぐろ中卓球部のプライドを背負って堂々と戦い抜きました!

詳細は次の通りです。

〈予選リーグ〉

vs流山東部中 3-0 勝利

vs東深井中 3-1 勝利

vs常盤松中 3-1 勝利 予選リーグ1位通過!

〈決勝トーナメント〉

vs南流山中 3-2 勝利 県大会出場決定!!

vs野田二中 2-3 敗退…

〈3位決定戦〉

vs東深井中 3-0 勝利

男子と同様に、優勝を目標にしていただけに悔しい思いはあります。緊張感のある試合が多く、実力だけで見ればどの学校もかなり拮抗していたように思います。しかし、おおぐろ中が強いのはメンタル面!大会前半は調子が上がらなかった選手も、後半には持ち直して自身の実力を出し切った選手がいたり、逆境の状況でもチームメンバーで声を掛け合って支え合う姿があったりと、最初から最後まで勝ちこだわる姿勢を忘れずに戦い抜くことができました。

5月4日(日)にJFE体育館で県大会に出場します。前日には男子が同会場で県大会に臨みます!1年生が新しく入部する時期にもなるので、後輩や応援してくれている方に大きな背中を見せられるよう、日々の練習に取り組んでいきます!

今後とも応援よろしくお願いいたします!!

体験入部最終日を迎えて

本日、今年度の体験入部期間が最終日を迎えました。1年生は、自らの意思で部活動を選択して、それぞれの部に参加し、初めて触れる競技や活動に戸惑いながらも、楽しく、一生懸命に取り組む姿がとても印象的でした。

ランニングやフットワークも楽しんで活動している1年生。先輩についていこうと必死になって練習に取り組む1年生。

そんな1年生の姿に、2・3年生もやり方を丁寧に教えたり、応援したりと自然に声をかけていました。

また、2・3年生は先輩としての立場を意識しながら、どのように1年生に声をかけ、教えていくべきかを模索していました。「どうすればうまく伝わるだろうか」「どんなふうに指示を出したらいいだろうか」と、試行錯誤しながら1年生と向き合う姿に、成長や責任感が感じられます。

総合文化部では、百人一首を行っていました。2年生が詠まれた札に対して、「なかなかしで始まる札だよ。」と声をかけながら、楽しんでいました。

1年生に興味をもってもらいたいのは、先生たちも同じです。いつも以上に声掛けに熱が入っていました!

今週木曜日には正式な入部となり、部活動ごとのミーティングも予定されています。体験期間を通して得た経験を生かし、これからの部活動をさらに充実したものにしましょう!新たなメンバーが加わっての活動を楽しみにしています!

これからみんなでおおぐろの森中学校の部活動を盛り上げていきましょう!

石川県能登町よりお客様がいらっしゃいました!

本日は、流山市の姉妹都市でもある石川県能登町より25名のお客様が来校され、

流山市議会議員の皆様、流山市教育委員会教育長吉田様、能登の支援に関わりのある流山市役所職員の皆様とともに

お迎えしました。

能登町と流山市は古くから深い結びつきがあります。

東日本大震災が発生したときには、能都町よりいちはやく水の支援物資が届き、

まだ記憶に新しい、能登半島地震が発生した時には、

流山から災害派遣や小中学校から集められた義援金をお届けするなど、

互いに苦しいときは助け合う、良好な関係を築いています。

さらに、日本最大級の木造校舎である、おおぐろ中のシンボルとも言える多目的ホールや音楽室には、

能登のヒバがふんだんに使われていることもあり、今回の視察がおこなわれました。

まだ木の香りが残る校舎や、その中にある最先端のICT機器などに大変感動されていました。

そして本校自慢の給食も召し上がっていただきました。

そのおいしさに、皆さん自然と笑顔に

能登町と流山市の関係は今後も続いていきます。

復興はまだまだ道半ばのようです。

これからも、姉妹都市である能登町と流山市、互いに支え合い、私たちに何ができるかを考え、

日々を過ごしていきたいですね。

本日はお忙しい中、ありがとうござました!

おおぐろの森中図書館へようこそ~図書館オリエンテーション~

流山市内の中学校の中で1番本を読んでいる学校をご存知でしょうか…。

そう、「おおぐろの森中学校」です。毎年秋に開催されるR-1読書グランプリの学校表彰の部で、開校から3年間おおぐろの森中学校が表彰されています。

「これからもみんなに本を読んでもらいたい」「本の世界に入り浸って欲しい」という願いを込めて、1年生国語科の初回授業では図書館オリエンテーションを実施しました。

図書館司書の和田先生より、図書館の魅力や貸出方法、本の分類といったことを教えていただきました。「本探しゲーム」を通して、「日本十進分類表」についてマスターした様子がうかがえました。

和田先生イチオシの本「ぼく モグラ キツネ 馬」(チャーリーマッケジー著、飛鳥新社、2019年10月)

読書は「心の冒険」です。最初は「読んでいるフリ」でも、きっと何かが始まるはず。

さあ、あなたも心の冒険にでかけよう!たくさん読んで、自分の世界を広げていきましょうね。

いのち輝く未来社会のデザイン

本日は3年生が修学旅行(6月18日〜6月20日)の1日目に訪れる大阪・関西万博の下見に来ています。

旅行行事を実施する場合は必ず、事前に教職員が下見をします。下見の主な目的はせっかくの楽しい時間が事故や怪我で台無しにならないように生徒の安全対策を大切にして下見を行います。トイレや避難場所などを確認し、危険につながる箇所はないかしっかりチェックします。

では、大阪・関西万博のテーマを紹介します!「いのち輝く未来社会のデザイン」をメインテーマとし、それを実現するため、「いのちを知る」、「いのちを育む」、「いのちを守る」、「いのちをつむぐ」、「いのちを拡げる」、「いのちを高める」、「いのちを磨く」、「いのちを響き合わせる」という、8つのテーマ事業を設けます。3年生の皆さんはどんなテーマに迫っていくのでしょうか?楽しみにしています。

それでは、本日の万博の様子をどうぞ!

正式日課スタート!!!

正式日課開始!!!

昨日17日(木)から正式日課がスタートしました。

1年生は中学校に入学してから初めての授業でしたね!どうでしたか?

授業の様子を覗いてみましょう!!

各教室、あたたかい雰囲気で、今年度の最初の授業が行われていました。

今年度も引き続き、ICT機器を活用しながら、生徒のみなさんが主体的に 楽しく学ぶことができる授業を

目指していきます。

また、今年度は「 答えのない教室 」(Thinking Classroom)の考え方に基づいた実践も行っていく予定です。「

答えのない教室」で行われる手法を学び、話し合いのなかで生まれるワクワク感の止まらない、考える楽しい授業を

実践できるようにしていきます。

大切な人が倒れている!!そんな時あなたはどうしますか?

今日から正式日課がスタートしました!!

1年生は、初めての中学校の授業開始!!

2年生は、救命講習

3年生は、全国学力調査のテストを受験しました。

今日は、2年生全員が受講した「救命講習」の様子をお届けします。

目の前で、大切な人が倒れている!!そんな時、あなたはどうしますか?

この問い答えは、「救命措置を行う」です。

救命措置の方法について知り、実際に行うことで、救命率は大きく変わってきます。しかし、実際は「一般市民が心肺蘇生を実施した」というケースは全体の約60%。残り約40%は「実施しなかった」という結果になっています。目の前で大切な人が倒れている。そんな時、「大切な人の命を救いたい」と思う気持ちは大人も子どもも関係ありません。

私たちにできることは何だろうか。

今日は、学校薬剤師でもある石黒先生と防災ボランティアの方々に来ていただき、「心肺蘇生」と「AED」の使い方についてお話を聞き、実践を行いました。

心肺蘇生のキーワードは、

「強く」

「速く」

「絶え間なく」

AEDを持ってくる人、119番通報を行う人。ひとりでは命を救えません。周囲の人を巻き込むことが大事です。

「担任の先生が倒れている!」ケース練習を行いました。

誰が、心肺蘇生をするのか。

AEDは?119番は?自分たちで考えて、実践です。

救急車が到着するまで7~8分。自分達の手で、命をつなぎます。

完璧じゃなくても大丈夫。自分にできること、小さいことでもできることはあるはず。

勇気をもってできることをする。

それが大切な人を、目の前の人の命を救うことにつながる。

大人も子ども関係なく、命を救う、繋ぐことができる知識や実践力を身に付けていきましょう!!

これからもここ、おおぐろの森中学校から「救命の連鎖」を広げていきたいと思います。

石黒先生、ボランティアの皆さん、ありがとうございました。

全国学力・学習状況調査

本日、調査対象学年である3年生が全国学力・学習状況調査(国語、数学、理科)に挑みました。

全国的に実施される調査であり、調査の目的は以下の通りです。

①義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図る。

②学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てる。

③そのような取組を通じて、教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立する。

調査の対象学年は小学校第6学年、中学校祭3学年です。

調査の内容は、教科に関する調査が(国語、算数・数学)であり、平成24年度から理科が追加され、理科は3年に1度の実施。令和元年から英語が追加され、英語は3年に1度の実施となっています。令和元年度から「知識」と「活用」を一体的に問う問題形式で実施されています。その他、生活習慣や学校環境に関する質問調査があり、児童生徒に関する調査、学校に対する調査があります。

なお、本日の理科の調査では、タブレットを活用した調査が実施されました。タブレットを日常的に使っている、おおぐろの森中の皆さんにとっては有利ですね。

※おおぐろの森中学校では、この調査結果をホームページで公表しています。

おおぐろの森中学校の昨年度(令和6年度)の全国学力・学習状況調査結果

令和7年度卓球部男子、始動!!

今年度が始まり、早2週間。卓球部は昨日4月13日(日)に早速、葛北支部春季大会男子団体が行われました。勝ち上がれば県大会につながる大事な大会です。

気になる結果は…第4位!!(県大会出場)

〈予選リーグ〉

vs南流山中 3-0 勝利!

vs八木中 3-0 勝利!

vs西初石中 3-1 勝利! 予選リーグ1位通過!!

〈予選リーグ〉

vs岩名中 3-0 勝利! 県大会出場決定!!!

vs野田北部 2-3 敗退…

〈3位決定戦〉

vsおおたか 2-3 敗退…

おおぐろ中男子は昨年度、葛北新人大会において準優勝を飾ったチームであったこともあり、今回の結果に悔しさをにじませる部員もいましたが、まずは県大会を勝ち取った部員に拍手です!!

今大会でおおぐろ中男子卓球部の新たな成長がありました。それはチームワークです!チームの勝利のために一生懸命プレーをしていた選手はもちろんですが、ベンチからの応援の声も素晴らしかったです!この応援があったからこそ勝ち取れた県大会だと思いますし、まさしく、チーム全員で頑張った結果です!

5月3日(土)に行われる県大会では、しっかりと実力を発揮できるよう頑張ります!

また、4月20日(日)には葛北支部春季大会女子団体も行われます!

続報をお楽しみに!

おおぐろの森中学校の一員としての覚悟

今日は、気持ちの良い天気。気温も暑いと感じるようになってきました。

1年生は、入学してから1週間が経ちましたが中学校生活はいかがですか?

楽しいですか?まだ少し不安ですか?友達はできましたか?給食はどうですか?

まだ中学校生活に慣れないと思いますが、仲間とお互いに助け合いながら、考えながら、素敵な生活を送れるとよいですね。

さて、本日5.6時間目に新入生歓迎会が行われました。

保護者の皆様、平日にも関わらず脚を運んでくださり、ありがとうございました。

1年生のみなさん、先輩方のエールはいかがでしたか?

まずは、各部活動からそれぞれ特徴が見える、笑いあり、カッコよさありの発表をしてくれました。

生徒会は、『クイズ!あなたは小学5年生より賢いの?』をモチーフに、おおぐろの森中学校のクイズを、劇を通して出題してくれました。

2年生は、おおぐろの森中学校での生活をより楽しく、充実したものにできるように、1年生へプレゼンテーションをしてくれました。

そして、『ただ君に晴れ』の合唱を披露してくれました。

合唱中に手をたたく場面があり、大いに盛り上がりました。

3年生は、『できっこないをやらなくちゃ』の曲に合わせて、1年生へ力強く、かっこいい姿でエールを送ってくれました。

そして、『キセキ』の合唱を披露してくれました。

綺麗な歌声を体育館いっぱいに響かせました。1年生が手拍子をしながら聴いている姿が印象的でした。

先輩方のエールを受けて1年生は、校歌を披露してくれました。

入学してから1週間しか経っていないですが、元気いっぱいの歌声を響かせてくれました。

入学式や今回の新入生歓迎を見て、1年生のみなさんは、エネルギッシュでパワーがあると感じました。

そして、これからおおぐろの森中学校で頑張っていくという覚悟が伝わってきました。

どの学年も想いが伝わる素敵な発表だったと思います。

明日から授業が始まります。

おおぐろの森中の一員として、「自律」を目標に素敵な学校生活を送れることを願っています。

行事や部活動で困ったことがあれば、遠慮せず先輩に話しかけてみてください。きっと、助けてくれます!

改めて、これからよろしくお願いします!

なんと、長崎市から!

本日(4月15日 火)、長崎市より長崎市議会の方々にご来校いただき、おおぐろの森中学校の校舎や施設見学を行いました。流山市議会の方々、流山市教育委員会教育長にもご来校いただきました。

国内最大規模の木造校舎、電子黒板付きのプロジェクター、アクティブラーニングルームや本校のシンボルでもある多目的ホールなど、本校の特色ある施設を興味深く見学されました。また、「校則なし」「長期休みの一律の宿題なし」など、自ら考え、選択して行動できる生徒の育成を目指す本校教育目標「自律」についても高い関心を持たれていました。

みんな大好き、本校自慢の給食も召し上がっていただきました。「すごくおいしい」と大好評でした!

昼のホームルームの時間には、Teamsを活用したオンライン配信を行い、長崎市議会の方々に原爆被害についてや、ながさき平和の日について、お話をいただきました。限られた時間ではございましたが、『現地の声』を真剣に聞いている生徒の姿が大変印象的でした。今回のお話をきっかけに、原爆や過去の出来事に目を向けて、より深く考えていく姿勢がとても大切だと感じました。

長崎市議会の皆様、本日はご来校いただき、ありがとうございました。

少しずつ前に。

1年生がおおぐろの森中学校に入学して、早くも5日が経ちました。

校内では、少しずつ中学校生活に慣れてきている様子が見られます。

本日は、1年生の新体力テストが行われました。

果たして、結果はどうだったでしょうか?

小学校時代の自分の記録を超えることはできたでしょうか。

中学生になると、心も体も大きく成長していきます。

今回の記録をスタート地点として、2年生・3年生で少しずつ記録を更新できると素晴らしいですね。

部活動に入ったら、先輩たちの記録を聞いてみるのも良い刺激になるかもしれません。

先輩を目標にしながら、自分自身の体力向上にも励んでいきましょう!

真剣に、そして楽しそうに取り組む姿には初々しさがあり、同時に中学校生活への意欲も感じられました。

また、今回のテストは生徒が主体となって進行しました。

本校の学校教育目標である「自律」を意識した行動ができていて、頼もしさを感じます。

これから始まるさまざまな行事も、生徒主体で進めていきます。

今回の新体力テストを通して、その第一歩となる貴重な経験ができたのではないでしょうか。

そして、明日はお待ちかねの新入生歓迎会!

その様子は、また明日の記事でご紹介します。どうぞお楽しみに!!

今日の1年生

1年生は、本日の1,2時間目に学年レクで「2択先生クイズ」と「ジェスチャー伝言ゲーム」を行いました。

「2択先生クイズ」では、先生たちの以外な一面を2択のクイズとして出題しました。例えば...「先生の好きなスポーツ」や「最近の趣味」、「好きな食べ物」から「関西弁クイズ」などです。AとBの二択を楽しそうに解答していました。

また、「ジェスチャー伝言ゲーム」では、ジャンプをしたり、両手を広げたりと全身を使ってお題を表現し、伝言ゲームを行いました。「理科」というお題が紆余曲折を経て、「鬼滅の刃の竈門炭治郎」に変化したり、「ペンギン」というお題が、「からあげ」に変化したりと、いろいろな珍解答がありました。1年生の楽しむ姿を見ることができ、嬉しく思います。

また放課後には、1年生が心待ちにしていた、部活動見学がスタートしました。これからどの部活動に入ろうか悩んでいるみなさんにとって、「部活動見学」はとても大切な機会です。部活動見学を通し、興味のある部活動の様子を実際に見ることで、普段どんな練習をしているのか、どのような雰囲気なのかを知ることができます。

本日の1年生が部活動見学をしている様子です。

多くの部活動を見学し、「ここで活動したい!」と思える部活動を探してみてください。また、16日(水)の新入生歓迎会でも、部活動の紹介があります。じっくり考え、決定していってください。

安心・安全に自転車に乗るために

本日2・3時間目に、1年生が自転車安全講習に参加しました。

昨日の学年集会で、1年生は登下校中の自転車の乗り方やマナーについて学びました。

そして本日は、講師の方をお招きして、世の中の交通ルールに合った安全な自転車の乗り方や、道路交通法などについて学ぶ講習を行いました。

本日の講師の方は・・・

なんと、本物の警察の方です!

流山警察署交通課、そして交通指導員の方々に来ていただき、実際にお話をいただきました。

千葉県は交通事故発生が非常に多く、47都道府県の中で、ワースト3位という事実に、生徒たちはとても驚いていました。だからこそ交通ルールを知ること、そしてそれを守って安全に自転車に乗ることが大事であると教えていただきました。また、自転車乗車中の交通事故で、亡くなってしまう人の多くは頭部を打ったことが原因であり、ヘルメットを着用することで交通事故の被害を軽減できることも教えていただきました。

そして次に、自転車事故の原因となる傘差し・スマホ・ヘッドホン使用などの「ながら運転」は危険であることを、実際に体験しました。

先生たちも挑戦です。先生達は、生徒のみなさんとは違い、飲酒運転の疑似体験をしました。飲酒ゴーグルをつけて、自転車を運転です。さすがに、難しかったようで、ふらふらでした。

すると、生徒たちから「飲酒ゴーグルをつけてみたい」という声が!そこで、数人の生徒に、飲酒ゴーグルをつけてまっすぐ歩けるか挑戦したり、先生と一緒にサッカーボールを蹴る体験をしました。自分が思うように動けないことに、とても驚いた様子でした。

最後に、「一般の道路に出れば、知っておかなければならないルールや、確認しなければいけないことがたくさんあります。知らなかったでは済まされないこともあります。」 さらに、「交通ルールを守ることで、守れる命がある。みなさんには、自分の身は自分で守れるようになってもらいたい。そして、充実した学校生活を送れるように、これからも交通ルールを守って、事故に遭わないよう安心・安全な自転車の乗り方をしてほしい。」と、講師の方から熱いメッセージをいただきました。

入学して2日目で、早くも「本物に触れて学ぶ」を体験した1年生。これからのおおぐろの森中学校での生活では、本物に触れる機会がまだまだたくさんあります。本物に触れ、いろいろなことを感じて、自分の感性を磨いていってください。そして、社会に通用する力「人間力」を身に付けていきましょう!

自分の命は自分で守る

本日は、全校生徒を対象とし、地震を想定した避難訓練を実施しました。今回は「授業中に地震が発生した場合」という想定で行い、生徒一人ひとりが自分の命を守る行動を真剣に考える時間となりました。

避難開始から点呼完了までの一連の流れを、全員が落ち着いて行うことができ、安全への意識の高まりが感じられました。また訓練後には、教職員から「自分の命は自分で守る」というメッセージを伝え、災害時に自分で判断し、行動する力の大切さを改めて確認しました。

近年、首都直下地震の発生が現実味を帯びる中、政府の地震調査研究推進本部や気象庁によると、千葉県でも今後30年以内に震度6弱以上の地震が発生する可能性が高いとされています。特に本校のある流山市では、地震による建物被害や交通網の麻痺、ライフラインの停止が想定されており、「いざという時に自分で考え、行動する力」を育むことがこれまで以上に重要になっています。

本校では今後も、命を守る行動を学ぶ訓練や、防災教育を継続してまいります。ご家庭でもぜひ、避難経路や防災用品の確認、地震発生時の対応について話し合ってみてください。

心と体を全力でぶつけた、熱き挑戦の一日

本日、春の暖かさを感じる中、2・3年生は体力テストを行いました。

仲間とともに協力し合い、挑戦し合い、そして一人ひとりが自分自身と向き合う、そんな熱量あふれる時間となりました。

体育リーダーを中心に、テスト測定の補助、記録の記入、声かけまで、自分たちの力で体力テストを動かしていきました。「今、自分に何ができるか」を考えて、自ら動く姿がありました。

また、全体の雰囲気を支えていたのは、新たな学年・新たなクラスで出会った仲間たちとの「絆」です。入学・進級して間もないこの時期に、生徒同士が一つの目標に向かって取り組むことで、自然と会話が生まれました。最初は緊張していた表情が、時間が経つごとに笑顔へと変わり、手を取り合って助け合う姿に、仲間とのつながりを感じました。

「やればできる」「仲間がいれば頑張れる」

その想いが、この体力テストの中に詰まっていました。

学校は勉強をする場所であると同時に、人として成長する場所でもあります。体力テストという行事の中に、主体性・協力・努力・優しさ・責任感といった、今後の学校生活や人生において大切にしてほしい要素が確かに見えました。私たち教職員もその姿に胸を打たれ、改めて「子どもたちの力は本当にすごい」と実感しました。

これからの体育の授業、学校行事、部活動、そして日々の生活の中で、この日の学びと経験を活かしてほしいです。2・3年生の皆さん、本当に素晴らしいチャレンジでした。自信を持って、胸を張って、これからの毎日を突き進んでください!

はじまりの瞬間 ~夢への道~

今までと違う環境で生活を始める。

就職して1日目とかって緊張しますよね。

前日の夜はあまり眠れず、緊張や不縁の気持ちがあったかもしれません。

当日の朝は、いつもより早く目が覚めて、楽しみな気持ちと不安な気持ちが入り混じり……。

皆さんはそういう時どのような感情でしたか?本校の今年度から教員として働く方はそう思っていたようです。

入学式の前日や当日の朝はこのような気持ちが大きくなるのではないでしょうか?

本日はおおぐろの森中学校 第4回入学式が行われました。

新入生は朝から元気な姿で登校していました!

友人と楽しく話している姿が印象的でした!

「何組だった?」「やった!今年も一緒だね!」「あー!違うクラスじゃん!!!」など緊張している様子が感じ取れないほど元気よく話していました。

それから、担任の先生とご対面です。

この時は緊張していたのかな?それとも担任の先生の緊張が伝わったのでしょうか?

先ほどとは違う真剣な表情がありました。

学級での呼名練習も一生懸命頑張っていました!

いよいよ、入学式スタートです!

堂々とした入場、表情もよかったです!

新入生呼名では非常に元気な返事がたくさんありました!

本当にパワーのある声に驚き、感心しました!

在校生代表は生徒会長の佐々木さんが務めました。

卒業式の送辞と同様、堂々とした歓迎の言葉に新入生はどのように感じたのでしょうか。

新入生代表の河野さんの誓いの言葉も歓迎の言葉に呼応するよう話していました。

新入生の皆さん、入学おめでとうございます。

これからのおおぐろの森中学校の生活に胸をはせ、緊張と不安と楽しみと、様々な気持ちがあったと思います。

明日からの生活で多くのことを経験して、多くの人と話して学校教育目標の「自律」を体現してほしいと思います。

在校生、職員一同 皆さんの入学を楽しみにしていました。

これからの生活を楽しみにしていてください!

新学期スタート!~2日目の学校の様子をご紹介~

始業式から2日目、学校では笑顔と明るい元気な声があふれていました。

今日は、各学年で学年集会をはじめとしたレクリエーションが行われていました。

新しい学年、新しい学級、新しい仲間たちとの絆を深める楽しい1日となりました。

★2年生編★

1時間目には、先生紹介クイズが行われました。

先生方のエピソードがスクリーンに表示され、生徒の皆さんは、楽しそうに予想していました。

自己紹介の場面では、アイドルのダンスを披露する先生、アカペラで熱唱する先生、可愛く尻文字を披露する先生など個性溢れる自己紹介が行われました。自己紹介は自己開示からと言われますが、先生方が手本となって行っていました。

また、学年集会の後半では、Grow School(林間学校)に向けて、仲間や周囲の人たちとの付き合い方やデジタル・シティズンシップについてそうぞうし、これから過ごし方について考えました。

デジタル・シティズンシップでは、

①メディアバランスをコントロールする

②使い方・場所・場面をよく考える

③ネットに流れた情報は消えない

以上のことをもとに、自分の人生や周りの人にとってプラスになる使い方について考えました。

★3年生編★

1時間目には、学年集会が行われました。

学年の先生を紹介する場面では、自己紹介ではなく、クイズ大会形式で行われました。

Q.この絵は、誰が描いた絵でしょうか?

Q.この車に乗っている先生は誰でしょうか?

Q.この手は誰の手でしょうか?

などなど、たくさんの質問が出され、3年生の生徒たちは、辺りを見回しながら楽しそうに予想をしていました。

最後には、学年目標について、学年主任から話がありました。

2・3・4時間目は、学級活動の時間。

各学級には、2年間一緒に過ごしてきたとはいえ、生徒同士緊張した雰囲気がありました。

まず行われたのは、自己紹介やアイスブレイクです。

すこしずつ打ち解け合い、笑顔があふれ、わくわくした雰囲気が学年いっぱいに広がっていきました。

学校教育目標の「自律」、学年目標の「自主・共生・感謝」をうけて、自分たちの学級ではどのような1年間を過ごしていくかを一人一人が考え、学級目標を考えていました。

卒業までの1年間自分たちがどんな目標を意識しながら過ごしていくか。卒業の時に達成したい目標を掲げる姿はさすが3年生です。学級のことを一生懸命に考えた時間がなによりも大切な時間となりました。

委員会や学級の係決めも進み、いいスタートゥ!です。

午後は翌日の入学式に向け、気持ちよく新入生を迎えるために、在校生が準備をしてくれました!

生徒たちは、どこをどのように掃除するかなど、自分たちで考えながら装飾や清掃などをしています。

いよいよ明日は入学式です。新入生の皆さんは緊張していますか?それともわくわくしていますか?

一人ひとりいろいろな気持ちを抱いていると思いますが、安心してください。

気軽に声をかけてくれる先輩や、私たち教職員がみなさんを全力でサポートしていきます。

明日、会えることを楽しみにしています!

おおぐろの森中学校 第四章 幕開け

長い長い春休みがとうとう終わりました。

この話をした時に生徒からは「短かったです!」と言われてしまいましたが、私としては今日この日が本当に待ち遠しくて、今か今かと前のめりで準備をしてきました。

朝は旧学級で挨拶をしました。子どもたちも朝から元気に登校していて、本当に安心しました。

春休みの出かけ先について話している生徒もいれば、クラス替えにドキドキしている生徒もいました。

始業式では、今年度から生徒を支える新入職員の挨拶が行われました。

それぞれがユーモアのある自己紹介を披露し、さっそく生徒の心を掴んでいました!

先生方、流石です!これから生徒の皆さんがベストを尽くせるように共にサポートしていきましょう!

その後は校長先生の話

おおぐろの森中学校第4章が始まりました。このドラマの主人公は生徒一人ひとりです。

おおぐろの森中学校での生活で、激しい社会の変化に耐えうる力を身に付けてほしいとお話をしました。

また、AIにできなくて、人間にできるものは何か。

人は涙を流すことができる、心がある。感性や考える力がある。

人を思いやる優しい心を養ってほしい。

生徒指導担当からは、楽しく生活するコツの話がありました。

まずは自分を大切にすること。それ以上に周りを大切にすること。そうすることで自分が周りから大切にされる。1年間頑張りましょう!

最後に、学年職員の発表です。

クラス替えの次に楽しみ?にしていたのではないでしょうか。

待ちに待ったクラス発表!

この時以上にドキドキすることはあるのでしょうか……。

2年生は先に担任の先生を発表して、クラスを確認しました。

なんとその後、どのクラスが一番早く確認し、整列できるかの競争!!!

熱いレースを制したのは2年6組!

おめでとうございます!

2年生は先にクラスのみ発表、担任の先生が分からないまま机を運びました。

席に着くと、学年主任の金木先生から封筒を渡され……

謎解きです!「6つのヒントをもとに担任の先生を当てろ!」というミッションが!

新しい仲間と共にミッションに臨みました。

令和7年度 いよいよ始まりました。

今年度はどのような1年間になるのでしょうか?

今年も生徒の皆さんが最大限輝けるように58名の職員でサポートしていきます。

今年度も生徒たちの輝きを楽しみにしていてください!

タイムスリップ!~きれいな学校、きれいなままに~

いよいよ来週月曜日からおおぐろの森中学校の第4章がスタートします。本日は、ちょっとタイムスリップして3年前、本校の誕生の様子をお届けします。(今の校舎内外、どの部分かわかりますか?)

私たちの学び舎である大切な校舎、学校の歴史を知り、日本最大級の木造校舎、きれいな学校をきれいなまま、次世代に引き継いでいきたいですね。4月7日(月)、生徒の皆さんと会えることを職員一同、わくわく、うきうき、心から楽しみにしています。

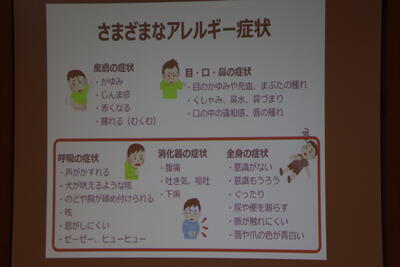

プロフェッショナルに学ぶ~教職員救急救命講習会~

おおぐろの森中学校第4章の3日目は職員全体で、命を守るための研修「教職員救急救命講習会(エピペン・AED講習会)」が行われました。

講師の先生は、本校学校薬剤師の石黒様です。

NPO法人ちば救命・AED普及研究会(千葉PUSH)・応急手当普及員としてもご活躍されています。

年度初めには、様々な会議や研修が行われています。その中でも、命を守るための研修会は欠かせない研修の一つとなっています。

【救急救命講習(AED講習会)】

日本医師会のホームページにも掲載されている心肺蘇生法≪https://www.med.or.jp/99/cpr.html≫を教わり、実践しました。

AEDデモ機と人体模型を使用した実践

①反応があるか確認

②119番通報とAED要請

③呼吸の確認

④胸骨圧迫(人工呼吸)

⑤AEDの使用

実際に学校で起きたら…と考えたときには、こんなことが想定されるかもという話になると…

・教室や特別教室に設置されているインターフォンを利用する

・周囲の生徒の皆さんに協力してもらい、近くの大人を呼んできてもらうこともある

・腕時計や教室の時計で経過時間を計測する

・養護教諭やサポート看護師の先生方がいないかもしれない

・大きな声を出して、はっきりと的確な指示をしなくてはいけない(緊急時には、命令口調で直接的に指示をした方がよいこともあるようです)

・校外学習や部活動の遠征中の使用の可能性もあること

などなど・・・

たくさんの経験をしてきた先生方ですから、多様な場面を想定した意見がでていました。

【アレルギー対応研修】

アレルギー対応研修では、エピペントレーナーを使用した実践を行いました。

エピペンとは、アナフィラキシーがあらわれたときに使用し、医師の治療を受けるまでの間、症状の進行を一時的に緩和し、ショックを防ぐための補助治療剤(自己投与が可能なアドレナリン製剤)として使用するものです。

「学校生活における健康管理に関する調査」では、近年アレルギー疾患の罹患者数は増加傾向にあり、食物アレルギーについては、これまで全く症状が見られなかったり、前兆がなくても突然起こる場合もあるという報告がでています。

全ての学校で、アレルギー疾患の理解といざというときの対応を整えておく必要があるということです。

さまざまな体験を通して、成長していく中学生。

中学生年代の成長期は、第二次成長期とも呼ばれ、心も身体も大きな変化が訪れる時期と言われています。

健康を意識した生活を送ることが大切ですが、いつ何が起こるかわからないからこそ、このような研修が大切になってきます。

いざを想定した、真剣な表情と緊張感あふれる研修となりました。

本校のAEDの場所は、こちら!

①職員室の外(校庭側)

②体育館前廊下

他にも、本校には、各教室や廊下にインターホンと非常ベルが設置されています。

冷たい雨が続きました……みなさん、心の天気はいかがですか?

28日(金)の夜からしとしとと降り始めた雨は、いつしかザーザー降りとなりました。

気温もどんどん下がり、なんと10℃を下回ることも

あの温かさはどこにいってしまったのでしょうか?

これではせっかく咲いた桜も散ってしまいそうです…

どんよりとした雲

寒くて冬が戻ってきたのかと思うくらいの雨

空が泣いているように、私たちの心も雨模様。

早くみんなに会いたくて、寂しくて、心の中で泣いています。

春休みも残りわずか。新年度に向けての準備は進んでいますか?

新しい学年になるから頑張ろう!という気持ちと、

クラス替えが不安な気持ちとが混ざっているのではないでしょうか?

いろいろな気持ちが混ざる春です

ドキドキもソワソワも当たり前です。

だから、それも全部含めて新学期の準備だと思えるといいですね。

まずは、みなさんの心の天気を最優先にしてほしいです!

何か不安なことがあるときは、周りの人に話してみるといいのではないでしょうか

さて、ここで少しホッとできるものをご紹介します。

職員室の、にこにこランチタイムです。

「先生方は、どんなお昼ご飯なのかなぁ?」

「誰のお昼ご飯かな?」

なんて想像してみてください。

少しでも皆さんの心が晴れになりますように~

長期休みのお昼ご飯。自分でつくってみるのもいいですね

みなさんと会える新学期を楽しみに待っています

おおぐろの森中学校第4章スタート!!

生徒の皆さん、春休みはいかがお過ごしでしょうか。

桜が咲き始め、春の訪れを感じる季節になりました。気温の変化が激しい日が続いていますので、体調に気をつけて過ごしてください。

さて、新年度に向けて、学校ではさまざまな準備が進められています。本日はその一部を紹介します。

本日、おおぐろの森中学校に16名の新しい職員が着任しました

これまで一緒に過ごしてきた先生方の旅立ちは寂しいですが、新しい職員とともに学校生活を送れることを嬉しく思います。生徒の皆さんも、どんな先生が来たのか楽しみにしてください。

また、校舎の清掃も行いました。おおぐろの森中学校の「第4章」がスタートしますが、先生方で協力してきれいにし、新年度を迎える準備を整えています

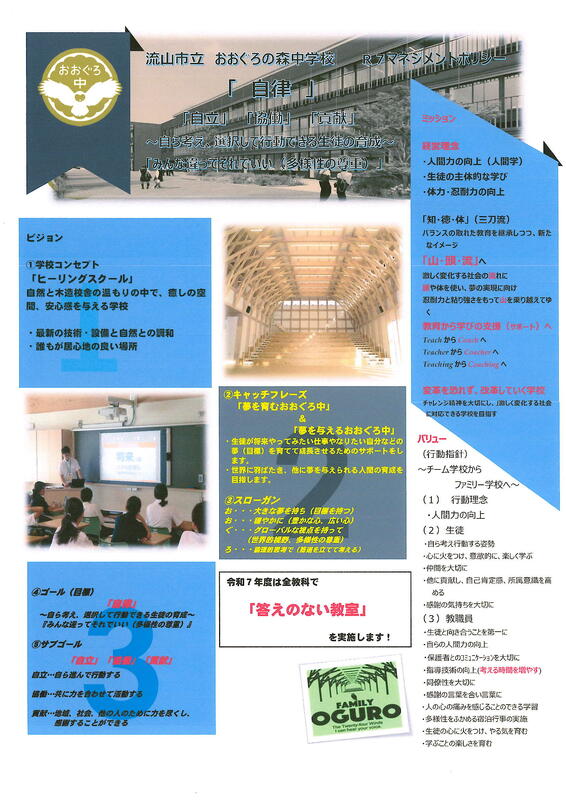

さらに、学校教育目標(マネジメントポリシー)の確認も行いました。在校生の皆さんはすでに知っているとおり、4月からも「自律」を意識し、自ら考え、選択し、行動できるようにしていきましょう。

そして、各教科の先生方は教科部会を開き、授業の進め方を確認しながら、生徒の皆さんを迎える準備を進めています。計画を立てて行動することはとても大切です。

生徒の皆さんは、新学年に向けて何か準備を進めていますか?

新しい学級、新しい仲間、新しい先生方との出会いに、不安や期待を感じているかもしれません。職員一同、皆さんと出会えることを楽しみにしています。4月から楽しい学校生活を送りましょう。

いよいよ明日から!

令和6年度も今日が最終日になりました。

いよいよ明日から新年度が始まります。

この時期は、毎年さみしい気持ちとわくわくした気持ちが入り混じる不思議な気持になります。

今日のおおぐろ中は・・・

今年度最後の部活ですね。

異動される先生と最後のお別れをしている部活もありました。

さみしいですが、それぞれ新たなスタートですね。

おおぐろ中でも、新年度を迎える準備が着々と行われています。

これは何の山でしょうか?

正解は・・・

新しい教科書です!

新品の教科書の匂いを嗅ぐと、学生時代のことを思い出します。

新年度が始まったんだな・・・と実感する瞬間でした。

新年度、不安な気持ちを抱えている人も多いと思います。

そんな時は、焦らず、自分のペースでいきましょう。

疲れた時はゆっくり休憩してもいいのです。

そしておおぐろの森中学校職員一丸となって、みなさんが自分らしく学校生活を送るサポートをしていきます。

令和7年度も、どうぞよろしくお願いいたします!!

終わりは始まり

3月は寂しい季節です。

生徒も職員もお別れすることが多く、

がらんとした教室や、静かなグラウンド、きれいになっていく職員室の机を見ると

いなくなったんだな・・・

いなくなるんだな・・・

と、徐々に実感していきます。

ただ、別れがあれば出会いがあるのもまた人生です。

「終わりは始まり」

私が好きな言葉です。

何かが終わることは、同時に何かが始まることでもある。

出会いにわくわくする4月がすぐそこまできています。

新たな学校、学年、仲間、先生・・・

学校では、4月に向けた準備が着々と進んでいます。

新年度に向けて、様々な会議や物の準備を進めています。

4月の出会いを、ぜひお楽しみに!

前を向いて、第4章スタートに向けて

3/24(月)の修了式で、12名の教職員の方々がおおぐろの森中学校を旅立つと発表がありました。

別れの季節。とても寂しいですが、12名の教職員の皆様の、新天地でのご活躍を願っています。

本当にありがとうございました!

さて、寂しさが残る中でも、おおぐろの森中学校第4章に向けて、

前を向いて準備を進めていかなければなりません。

そこで・・・、今日は職員室の大掃除です!

職員室をみんなできれいにし、新年度、気持ちを新たに、良いスタートが切れるように、

そして4月に着任される先生方を気持ち良くお迎えできるように、隅々まで、丁寧に掃除をしました。

新年度に向けて先生たちは着々と準備を進めているところです。

おおぐろの森中学校第4章スタートまで、あと少しです!

生徒のみなさんも、第4章スタートに向けて、ゆっくりと体を休めて充電してください。

そして、第4章も生徒のみなさんが主役!いろいろなドラマをつくりながら、

さらに魅力ある学校をつくっていきましょう!

休業中の学校を覘いてみましょう

気温が上がり、暖かいと感じる人、暑いと感じる人が多くなってきているのではないでしょか?

今日は、夏日25℃を超える地域もあるようで、春はどこへ行ってしまったのかという寂しさがあります。

みなさんはいかがお過ごしですか?基本的な生活習慣は維持できているでしょか?

身体も心もリフレッシュすることはとても大切なので、是非、充実した休日を過ごしてください。

健康には、十分に気をつけてくださいね。

さて、休業中の学校には、来校する方が多く見られます。

本日は、今年度に卒業をしました金森さんが来校しました。

なぜ卒業生の金森さんが来校したかといいますと、お世話になった先生方に挨拶をしに来てくれました。

特に3学年の先生方は、みなさん大変喜んでいました。

そして、金森さんは『そろばん』でも大きな活躍をしているので、紹介させていただきます。

3月23日(日)に開催されました、日本珠算連盟流山支部 流山そろばんフェスティバル2025 中学生以上の部

において、高校生以上の大人がいる中、見事優勝という結果を残しました!

おめでとうございます!

みなさんが活躍している姿が見られると、本当に嬉しく思います。また、誇らしいです。

今後の更なるご活躍を期待しています。

ところで、みなさんは休業中にどんな昼食を食べていますか?

お米ですか?パンですか?それとも、麺ですか?

少し、先生方の昼食を覘いてみましょう!

この辛そうなカレーは誰の昼食でしょうか?予想してみてください。

休業中は当然のことながら、自分で食べるものを準備しなくてはいけません。宮本先生をはじめ、調理員のみなさんが考えて作ってくださる給食のありがたさをひしひしと感じます。

来年度の給食が待ち遠しいですが、新2.3年生は4/8(火)から給食が始まる予定ですので、楽しみに待っていてください。

始業式まで、バランスのよい食事、十分な質のよい睡眠、適度な運動を心掛けて、また元気な姿を始業式で見せてくれることを願っています。

春がやって来た!

春休み初日、皆さんはどのように過ごしていますか?

学校はというと・・・

今日は部活動もなく、校庭には誰もいません。教室も、入学や進級の準備で掲示物など何もありません。

寂しい・・・卒業生を送り出し、進級に向けたこの時期、寂しさとワクワクとで、先生たちは複雑な心境です。

そんな感じで、もの思いにふけっていると、お昼のニュースで「大阪で黄砂が確認されました。」と流れてきました。

今夜には関東にまで黄砂が届くそうです。

黄砂とは、”中国大陸内陸部の乾燥した地域で、風によって数千メートルの高度にまで巻き上げられた土壌・鉱物粒子が偏西風に乗って日本に飛来し、大気中に浮遊あるいは降下する現象”(環境省HPより)だそうです。

また、これは春に起こる現象とのこと。そうか、もう春だなぁ。

・・・ということで、天気も良いし、春を探しに外に出てみました。

用務員の石井さんが植えてくださったお花が綺麗に咲いています。

ボランティア委員会も『花いっぱい運動』で植えたお花ですね。

そして、けやき学級で植えたえんどう豆の花が咲いていたり、ジャガイモの芽が出ていたりしています。

そのまま視線を下にしながら歩いていくと、雑草だと思っていた植物にも小さな花が咲き始めていました。

そして、桜の花びらも確認できました!

もう春ですね。

花粉症の方にはつらい季節かもしれませんが、景色は色づき始めています。

しばらく足元を見たり、上の木々を眺めたり忙しそうですが、景色のパレットを楽しんでいきたいと思います。