南っ子の日々

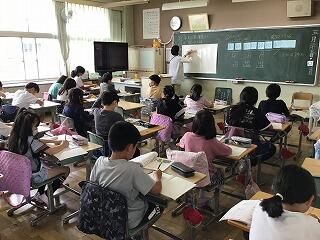

終業式前日(学習と大掃除の様子)

明日は、第1学期の終業式です。明日を迎えるにあたり、今日は、1学期のまとめの学習や大掃除をしましたので、その様子を紹介します。

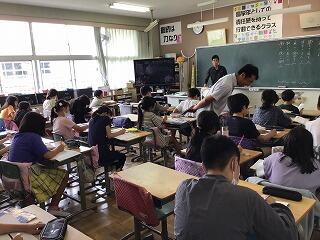

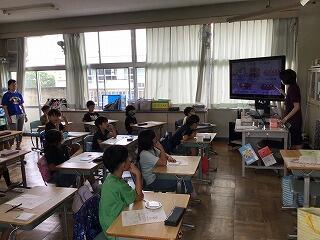

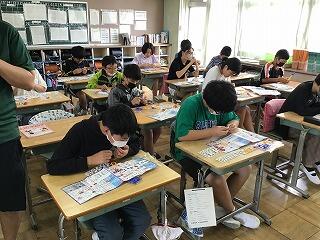

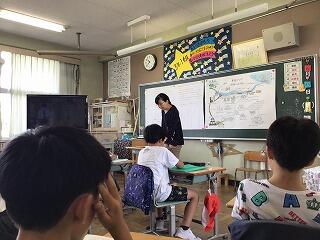

各学級では、1学期のまとめやふりかえりの学習をしたりクラスレクをしたりと、それぞれの学習活動を進めていました。

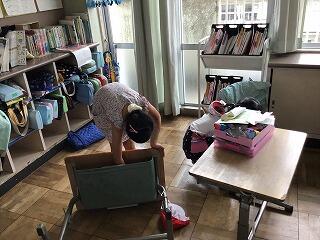

3時間目には、大掃除を行いました。普段はなかなか掃除できない細かい部分を丁寧に掃除している様子が見られました。学校をきれいにして、2学期を迎えられるといいですね!

2学期以降は、このような大掃除を、保護者や地域の皆様にもご協力いただきながら行いたいと考えています。学校と地域が一体となって南っ子たちを育んでいきます!

学習の様子(4,6年生)

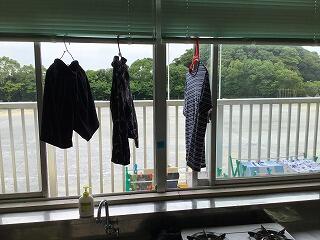

6年生が家庭科の学習で手洗いを、4年生が理科の学習でゴーヤの観察とペロケットボトルロケットを行いました。どちらの学年も、学習した内容を体験的に確かめる学習でした。

どの体験活動にも気づきと学びがあります。洗濯を手洗いで行うには、どのような工夫がいるのか?ゴーヤの葉や花には何か違いがあるのか?ペットボトルを遠くに飛ばすにはどうすればよいか?、それらの疑問には、学んだことを生かしたり、友だちと話し合ったりすることが大切です。

どちらの学年も、生き生きと意欲的に学習していました。南っ子たちの笑顔と活気は、学びの中から生まれます。素敵な学びの時間でした!

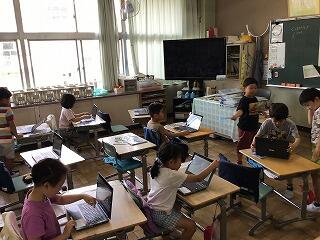

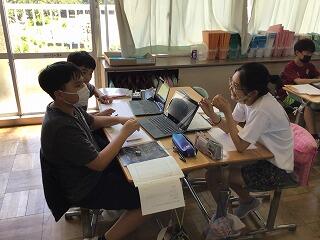

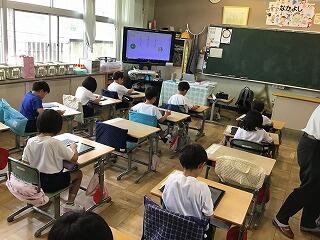

南っ子たちの学習の様子

南っ子たちの活動の様子を紹介します。

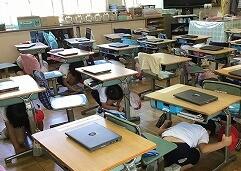

1年生から6年生まで、1時間目から6時間目の間に様々な学習や活動に取り組んでいます。教室や校庭や体育館等を活用して、南っ子たちは生き生きと学んでいます。

1人1台タブレットを活用してグループごとに学びを深めたり、地域の方や保護者の方に手伝いをいただき家庭科の裁縫を行ったり、体育のマットを使った運動遊びの学習で相撲をしたり、のびのびタイムで交流遊びをしたり、体育館で林間学校の練習をしたりと、1日の中で様々な学習や活動が行われています。

是非、ご家庭で、1日の終わりに、子どもたちにその日の感想を聞いてあげてください。

学習の様子(1,2,3年生)

日々の学習の様子を紹介します。

1,2年生は、体育の学習で「マットを使った運動遊び」を実施しています。体育の学習は、低学年の「~遊び」から始まります。それが、6年間で少しずつ系統的に、本格的な「運動」や「ゲーム」になっていきます。

今日は、1,2年生が、マットを使って運動遊びをしていました。体育館は暑いので、熱中症の予防のためにエアコンの効いた教室内にマットを運び実施しました。友だち同士で体をくっつけて遊んだり、相撲で遊んだりと、子どもたちは楽しく体を動かしていました。

3年生は、体育館で、理科の「ゴムや風の力」の学習で、実験をしていました。子どもたちは、風で動く車をつくり、その車を風の力を使って動かしました。風の強さを変えてみると、車の動き方はどのように変わるのでしょうか。また、より遠くに車を走らせるには、風をどのように送ればいいのでしょうか。実際にやってみると、様々なことに気付きます。

子どもたちの楽しい学びの様子を紹介しました!ご家庭でも感想を聞いてあげてください。

子どもたちが育てている植物

各学年の子どもたちが、植物を育てています。

1年生:朝顔、2年生:ミニトマト、3年生:ヒマワリ、4年生:ゴーヤ、5年生:お米、6年生:ジャガイモ(収穫済)です。

綺麗な花を咲かせたり、おいしい実を成らせたりと、その様子を観察していきます。収穫も楽しみですね!ご家庭で感想を聞いてあげてください。

ワンポイント避難訓練

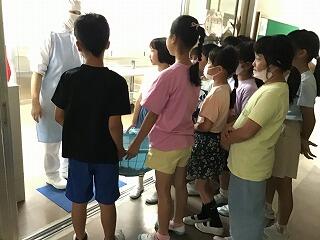

ワンポイント避難訓練を実施しました。

今回の訓練は、1次避難のみの実施です。朝の8時20分に地震が起こったことを想定しての訓練です。そして、実施日時は、子どもたちに周知せずに実施しました。

放送の合図とともに、子どもたちは避難行動をとりました。今日は、「めざましタイム」の開始時刻の訓練でしたので、子どもたちは教室の机の下にもぐりました。

地震はいつ起こるかわかりません。もしかしたら、教室にいない時、先生がいない時に起こるかもしれません。どのような場合でも対応できるようにするには、このような日常的な訓練を積み重ねることが大切です。

ご家庭でも感想を聞いてあげてください。

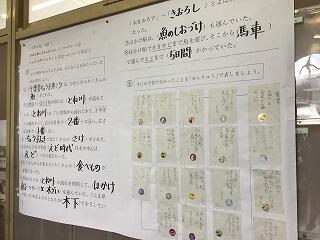

みんなの願いがかないますように!

先日は、地域の皆様のご協力をいただき、七夕集会を盛大に開催できましたこと、御礼を申し上げます。

集会で使った竹は、先日まで南っ子広場に飾ってありました。その間、1,2年生以外にも多くの南っ子たちや職員たちが、七夕の願い事を書いた短冊を飾りました。

七夕が終わり、竹は片付けましたが、「南小に関わる全ての人たちの願いがかないますように!」という気持ちを込めて、願い事をまとめましたので、ご覧ください。今後とも、南小の教育活動にご協力をお願いいたします。

また、今回の七夕集会の様子は、小中一貫教育の取り組みの一つとして、我孫子市教育委員会の広報紙でも紹介されました。

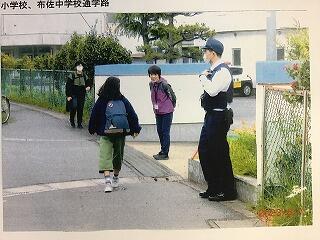

あいさつ運動(我孫子東高協力)

あいさつ運動を実施しました。

あいさつ運動は、南小の児童会の皆さんが中心となって、年間を通して実施してくれています。南小では、これは当たり前の光景となっています。そして、お昼の放送では、委員会の児童たちが、「今日のあいさつ名人」を紹介してくれています。

今回のあいさつ運動は、小中学校の連携及び地域との連携ということに重点を置いて実施しました。今日は、布佐南小、布佐小、布佐中の3校が、同じ時間帯に別々の場所であいさつ運動を実施しました。場所は違っていても、実施していることや思いは同じ!ということは、南っ子たちや職員にとって、とても心強く感じることができます。

更に、今日は、我孫子東高校から生徒の皆さんが応援に来てくれました。南っ子と高校生が一緒にあいさつをすると、なんだかいつもより元気にあいさつができたような気がします!

これからも、小中学校や地域と協力をしながら、南っ子たちの「笑顔と活気」のために様々な教育活動を実施していきます。

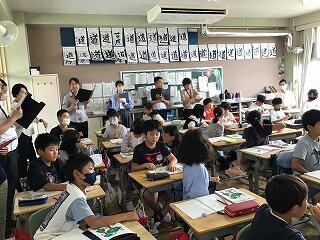

家庭科手縫い支援ボランティア(5年生保護者の方・地域の方)

本日も、5年生の家庭科の手縫いの学習で、保護者の方と地域の方に支援ボランティアに来ていただきました。支援のおかげで、子どもたちの手縫いの技術はめきめきと向上しています。

心より感謝申し上げます。いつもありがとうございます!

今学期は、あと1回、支援をお願いしています。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

※今回は、写真の掲載はありませんので文章のみとなります。

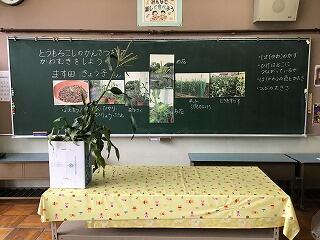

とうもろこしの皮むき(2年生)

2年生がとうもろこしの皮むきを実施しました。

先日に3年生が実施した枝豆のもぎとり体験と同様に、食育の一環として行い、今回のとうもろこしも、給食の時間に全校にふるまわれました。2年生が皮をむいたとうもろこしは、格別に甘くておいしかったです!

農家の皆さん、食材を届けてくださった方々、2年生の皆さん、給食室の皆さん、おいしい給食をありがとうございました!

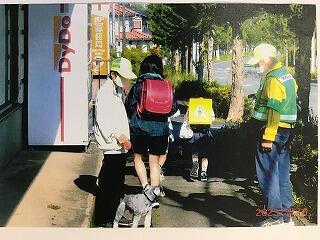

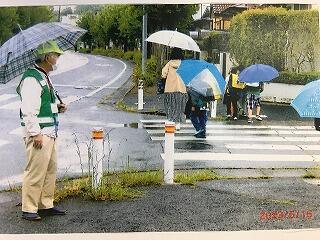

児童の登校見守り(地域の方々)

児童の登校を、地域の方々が見守ってくれています。

晴れの日も雨の日も、地域の温かい眼差しの中で、南っ子たちの安全が守られています。また、警察の方も正門前に立って見守りと挨拶をしてくれています。

地域の皆様、いつもありがとうございます!これからも、よろしくお願いいたします。

食育・枝豆もぎとり(3年生)

食育の学習で、3年生が枝豆のもぎとり体験を行いました。

まずは、栄養教諭から枝豆が畑ではどのように生えているのかの説明があり、実物も見せてもらいました。店に売っている枝豆は、根や茎や葉の部分は全て取り除かれて食べやすい状態なのが一般的です。でも、今日は、畑に生えていたままの状態からスタートし、子どもたちは、枝豆を茎からもぎ取る作業を行いました。

子どもたちが一生懸命にもぎ取った枝豆は、給食室に運ばれました。そこで、調理員さんたちが、給食のメニューとして調理をして全校にふるまってくれました。

給食もお家で食べる食事も、私たちはいつも当たり前のように食べていますが、どれだけおいしい食材も、そのままでは食べられません。食材を育てる人がいて、届ける人がいて、調理する人がいて、、、多くの人たちが関わって初めて「食事」として提供されます。

そのようなことへの感謝の気持ちを学ぶことも、食育の意義の一つです。今日は、3年生が発信して、全校でおいしくいただく、素敵な食育の時間となりました。

水泳学習

今年度も、ミナトスイミングスクールで水泳学習を実施しています。子どもたちは、バスに乗車してスイミングスクールに向かいます。専門指導員の指導を受けることによって、子どもたちの水泳の技術は効果的に向上しています。また、天候に実施が左右されないことも利点の一つです。

ご家庭で、是非感想を聞いてあげてください。

※水泳学習の写真はありませんので、文章のみとなります。

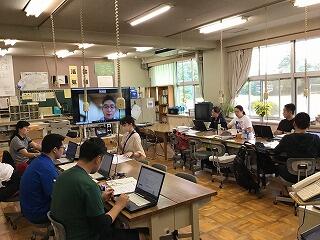

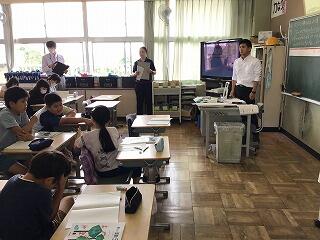

南小と布佐小の児童会交流(オンライン)

南小と布佐小の児童会役員が、オンラインでつながりました!

これから、4校合同(南小、布佐小、布佐中、我孫子東高)の挨拶運動を行います。また、それだけではなく、これから様々な場面で地域の小中学校をつなぐ活動を実施していきます。(これは、毎年行っていますので、目新しいことではありません。)

今回は、始めの顔合わせをオンラインで行いました。今日は、布佐小の児童会役員と南小の児童会役員が自己紹介をしながら、交流を深めました。

くしくもコロナ禍において推進されたオンラインの技術は、何も感染症対策だけのためものではありません。これからは、気軽に離れた場所同士も繋がることができます。これからの児童会、生徒会の協働が楽しみですね!

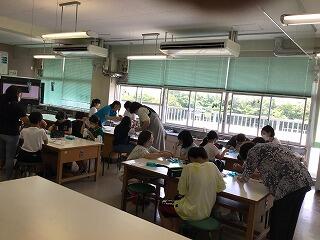

家庭科手縫いのお手伝い(5年生・保護者・地域)

5年生が手縫いの学習をはじめました。

初めての手縫いですので、針に糸を通して、玉結びをして、波縫いをして、玉止めをして、、という基本の部分から学びます。そのため、子どもたちは、うまくできずに困ってしまったり苦労をしたりと、なかなか大変です。

でも、大丈夫!保護者の方や地域の方々が、頼もしい助っ人としてサポートをしてくれました。保護者や地域の皆さんの温かい眼差しに見守られながら、南っ子たちはすくすくと成長しています。

ご多用中にもかかわらず、ご協力いただけた皆様、本当にありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

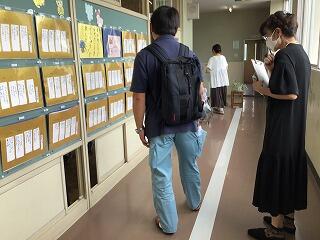

学校運営協議会

学校運営協議会を実施しました。

今回は、授業の様子を見ていただき、協議を行い、給食の試食を行うという内容で実施しました。授業の様子を見て、委員の皆様からは、子どもたちの一生懸命で生き生きとした様子に対してお褒めの言葉をもらいました。

また、協議の中では、児童会役員があらかじめ撮影した動画を視聴しました。その中で、南小のよいところや地域の方にご協力いただきたいことを、子ども目線で伝えることができました。

「①1~6年生まで仲良し②進んで挨拶できる③給食がおいし④授業を頑張っている⑤学校行事がたくさんある⑥笑顔と活気でやってみようの合言葉があり、けっきーがいる」という6点が南小のよいところ、「①掃除の手伝いをお願いしたい②学習(技能教科)のサポートをお願いしたい」という2点が地域の方へのお願い、として提案しました。

最後に、おいしい給食を味わっていただきました。これからも、地域の方々とともに、南っ子たちの笑顔と活気のために歩んでいけるよう努めていきたいです!

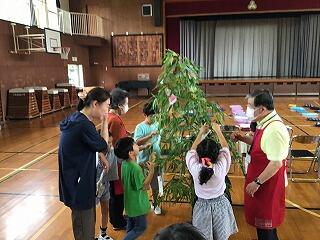

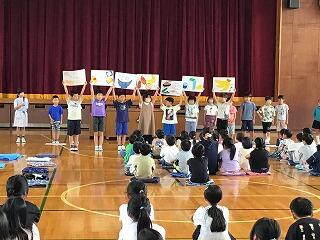

七夕集会(1,2年生)

1,2年生が七夕集会を実施しました。

今回の集会は、コロナ禍で近年は実施を見合わせていた、地域と学校が協力して行う行事です。今年度は、地域の方のご協力をいただき、久しぶりの実施となりました。

まず、竹を地域の方が用意してくださり、前日に学校に届けてくれました。そして、当日の体育館準備も、早めに来校の上、バッチリ進めてくれました。

第一部にスライドを使った七夕の由来に関する紙芝居と七夕の夜空と星座の紹介をし、第二部に短冊に願い事を書いて笹に結び、1,2年生が歌とダンスを披露しました。

一番の収穫は、子どもたちと地域の皆さんが、心からの笑顔だったことです。これこそが、地域と共に歩む学校だと感じました。子どもたちは、地域の皆さんの温かい眼差しに見守られながら健やかに成長し、地域の皆さんは子どもたちの生き生きと学ぶ姿から力をもらいます。正に、学校と地域はが一体になった瞬間だったと感じます。

竹は、南っ子広場に置いてあります。他の学年の児童も、是非、願い事を飾ってくださいね。また、保護者の皆さんや地域の皆さんの願い事も大歓迎です。いつでも、南小に願い事を飾りに来てください!

地域のみなさん、本日は、子どもたちのためにありがとうございました。

キャリア教育に関する学習(6年生)

6年生の教室で、キャリア教育に関する学習を行いました。

今回の学習は、バンダイが企画する学習プログラムで、「プラモデル作りについての動画を視聴したり、実際にプラモデルを作ったりすることでSDGsについて学ぶ」という内容です。

そして、今回の学習は、小中一貫教育の観点で南小の教育計画に位置付けて実施しましたので、布佐小と布佐中の校長先生方を始め、職員の皆さんが来校し参観しました。

参観した布佐中の先生からは、「1~5段階の5評価をつけたいと思います。理由は、子どもたちが本当に一生懸命、楽しそうに取り組んでいたからです。」と、うれしい感想をもらいました。南小では、業者との連携を図ったり、小中学校で協力したりしながら、子どもたちの「笑顔と活気」のために学習活動を実施しています。

シルバーの方の樹木剪定作業(地域の方の協力)

シルバー人材センターの方々が、樹木剪定作業をしてくださっています。

暑い中ですが、南小の環境整備にご協力をいただき、とても助かっています。剪定作業をしてくださっているのは、南小学区にお住いの方々です。地域の皆様のご協力、本当にありがとうございます。

全校朝会(7月)

7月の全校朝会を実施しました。

今月は、転入生を1名迎えましたので、その児童の紹介を始めにしました。その後は、受賞した児童の表彰を行いました。そして、いつも通りの流れで全校朝会を行いました。

校長先生からは、「困ったことや心配なことがあったら、言葉にしよう。そうすれば、周りの友だちや家族や先生たちが助けてくれます。」というお話がありました。1人で悩まず、皆で解決すれば、より一層今以上に南小が「笑顔と活気」で溢れる学校になるはずです。

3年生児童からは、「1学期のまとめをしよう」と「朝食をしっかりと食べよう」の2点について発表がありました。1人1発表で、とてもわかりやすく伝えてくれました。3年生の皆さん、ありがとう!

体育委員会からは、「怪我をしないで安全に過ごすためにはそうすればよいか」について発表がありました。予期せず起こってしまう事故と比較して、アスファルト部分を走って転んで怪我をする等の事故は、日頃の生活の仕方を改善すれば未然に防止できます。「未然に防止できる事故を、日頃から防げる習慣をつけましょう」という内容で、わかりやすく伝えてくれました。体育委員会さん、ありがとう!

児童会からは、「南っ子サーキット」のお知らせがありました。梅雨の雨の多い時期に、体育館で楽しく遊べるように、児童会が中心となって企画した活動です。児童が中心となって「やってみる」ことで、南っ子たちの「笑顔と活気」を作る取り組みは、とても素敵ですね!児童会のみなさん、ありがとう!

楽しい夏休みは、もうすぐです。1学期の学習や生活をしっかりと振り返り、まとめをしていきましょう!

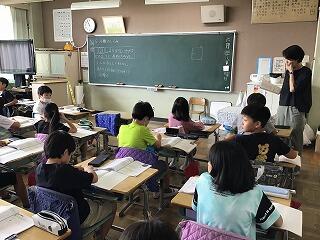

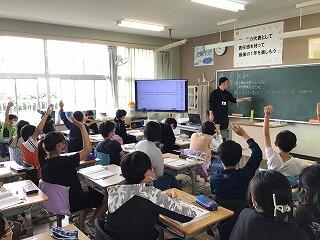

校内授業研究会(5年生)

今日は、5年生の教室で校内授業研究会を実施しました。

南小の研究教科は「算数」です。授業の仕方を、先生たちで勉強し合い、よりよい授業作りを行うのが校内授業研究会です。

今回の授業は、小数の割り算の学習でした。「1.2mで240円のテープと0.8mで240円のテープの1mあたりの値段を求める」ために「数直線を使う」ことが、本日の学習の内容です。一言でいうと簡単なように思えますが、実際に数直線を用いて、数値を当てはめて、立式して、答えを求めて、、。と、思考しなければならないことがたくさんあります。

授業の中で、子どもたちにとって難しいことでもわかりやすく学べるように、「既に習ったことを示す」「既習事項と今日学ぶことの違いを明確にする」「1時間で何をすればよいかを明確にする」「友だち同士で話し合う場を確保する」「話し合いの論点を明確にする」「個に応じたヒントを示す」「みんなの考えを共有してまとめる時間を確保する」等、たくさんの手立てを、我々教員は、1時間の授業の中だけではなく単元の学習全体の計画の中で講じていきます。そのような授業の工夫は、1人では学べません。それは、子どもたちも先生たちも同じです。

子どもたちは、色々な考え方を出し合って生き生きと学んでいました。わからないことも、友だちの考えを聞くとわかるようになりますね!

授業実施後には、我孫子市教育委員会から指導主事をお招きして、授業の成果と課題についてご指導いただき、今後の展望について助言をいただきました。

先生たちも、このような、授業研究会を定期的に開催して、授業の工夫の仕方について学んでいます。

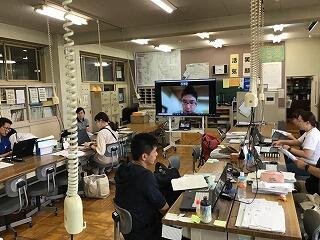

「タブレットを活用したドリル学習」に関する職員研修

現在、1人1台タブレットを活用して、基礎基本の学習に児童が主体的に取り組めるように、システムの準備を進めています。

このシステムを導入すると、子どもたちが朝学習の時間等を使って、算数等の学習に主体的に取り組めるようになります。そして、それぞれの児童の苦手分野に応じた問題が自動的に出題され、取り組むことが可能になります。また、学級の児童の実態を担任が把握して、状況に応じた問題を出して習熟の度合いを高めることが期待できます。

今日は、システムの管理業者の方から、システムの使い方をオンライン研修にて教えていただきました。まずは、使い方を教職員が学び、南っ子たちに還元できるように準備を進めます。

初めての試みのため、教職員も手探りです。でも、「やってみよう」の意気込みで、南っ子たちの「笑顔と活気」のために教職員一同、力を合わせます!

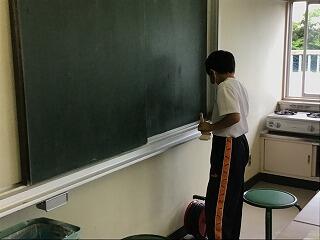

クリーン大作戦(6年生)

6年生が家庭科で「クリーン大作戦」を実施しました。

この学習は、生活の中で生まれる「汚れ」には、どのようなものがあり、どのように綺麗にすればよいかどうかを考えて、実行するものです。普段はあまり注目しないような箇所や手が届きにくい箇所は、汚れがたまりやすいです。そのような場所を綺麗にするには、工夫が必要です。子どもたちは、それぞれ汚れの場所や種類に合わせた掃除の仕方の工夫を考えて一生懸命に実行しました。

6年生教室と家庭科室が、ピカピカになりました!学んだことが、自分たちのよりよい生活に繋がることは、とても素敵なことですね!

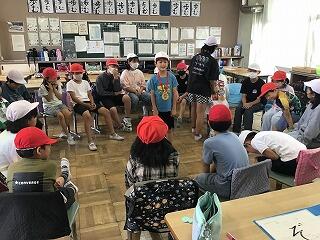

のびのびタイム(交流遊び)

今日は、昼休みと掃除の時間を合わせて「のびのびタイム」の日です。

子どもたちにとって、長い昼休みは、とても楽しみにしている時間の一つです。今回は、その時間を「交流遊び」にあてて実施しました。交流遊びは、1~6年生までの児童が、地区別に分かれて交流する活動です。

それぞれの地区ごとに「うさぎ」「いぬ」等、動物の名前が付けられていて、登下校の際や災害が起こった場合等には、そのグループのメンバーが頼もしい仲間となります。そのグループももちろんですが、学年を超えて子どもたち同士が顔を知っていて仲良しなのが、南小の良いところです。

今日は、あいにくの空模様でしたので、室内での遊びになりました。

どのグループも、どの学年の子たちもとても楽しそうでした!南っ子たちの「笑顔と活気」を生み出す今日の一番の功労者は5,6年生です。5,6年生がリーダーとなって優しく後輩たちをリードしてくれていたから、皆が笑顔で活気に満ちていました。5,6年生、ありがとう!

梅雨のどんよりとした雲を、子どもたちのエネルギーが吹き飛ばすような、心温まる昼の光景でした。

水遊び(1年生)

1年生が水遊びをしました。

校庭で、ペットボトルに入れた水を使って、友だちと掛け合ったり追いかけっこをしたりして、楽しそうに遊ぶ1年生の姿が見られました。

今回の遊びは、これから始まる水泳学習に向けて「着替えを素早く行うこと」や「先生の指示をしっかり聞いて行動すること」の練習をすることも兼ねています。小学校の生活は、全て「時間内に行う」ことが求められますので、そのためには「先生の指示をしっかり聞いて行動する」ことが大切です。

そのような経験や学習を通して、水泳学習だけでなく日常生活を安全に過ごすことにもつながります。「楽しく学ぶ」ことは、とても素敵なことですね!

町探検:布佐方面(2年生)

2年生が町探検で、布佐方面に出かけ布佐駅構内を見学しました。

昨日に、南新木方面を探検し新木駅構内を見学し、本日は、反対方面への探検です。新木駅への道のりに比べると、布佐駅までの道のりの方が長いため、たっぷりと探検することができました。

今回の2回の探検で、子どもたちは、南小の学区のだいたいの範囲を把握することができました。次は、2学期の町探検です。グループごとに分かれてそれぞれの目的地に向かって探検をするのが楽しみですね。また、その時には、駅だけではなく、公共施設や商業施設等の見学もできることと思います。今から楽しみですね!

町探検:南新木方面(2年生)

2年生が新木駅方面に町探検のため出かけました。

駅に向かう途中には様々な公共施設や商業施設や建造物等があり、それらを見ながら徒歩で探検をしました。平和台や南新木方面に住む子どもたちは、通学路上の見慣れた光景です。反対方面に住む子どもたちは、普段とは違う景色にわくわくしたことと思います。

次は、布佐駅方面の探検を行います。そして、2学期には、グループに分かれて本格的な町探検を実施します。今回の探検で、新たに興味が沸いたことを2学期の探検で確かめたり調べたりできるとよいですね!また、2学期の町探検では、地域の皆様にもご協力いただき、見守りをお願いできるように準備を進めていきます。

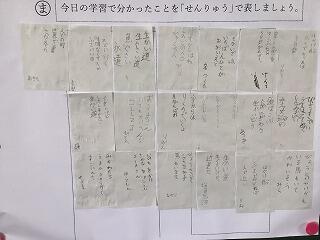

ふさカリキュラム授業(3年生)

3年生が「ふさカリキュラム」の学習を行いました。

「ふさカリキュラム」は、歴代の布佐の小中学校の先生たちが、地域と力を合わせて作りあげた布佐独自の地域に関する学習計画です。このカリキュラムは、布佐南小、布佐小、布佐中の3校で共有されているため、小中一貫教育の柱として布佐南小学校でも毎年実施しています。

今回は、2学期に布佐のまちのフィールドワークを実施するにあたり、布佐平和台の歴史や文化を知り、発見したことを川柳にしてまとめる、という活動を行いました。子どもたちは、布佐マップを用いて、学習することのキーワードを確認し、そのことを川柳に表しました。

このような、布佐の郷土学習を行うことで、布佐のまちを愛して誇りに思う児童、そして生徒を育てます。我々は、南っ子たちの笑顔と活気のために、日々教育活動を行っています。南っ子たちの学びも、南小、布佐小、布佐中の3校で共通理解のもと力を合わせて行えば、3倍の効果になります!

是非、ご家庭で子どもたちの学びについて感想を聞いてあげてください。

なお、今回の取り組みは、我孫子市教育委員会の広報紙にも紹介されました。(我孫子市のホームページからも閲覧できます。)

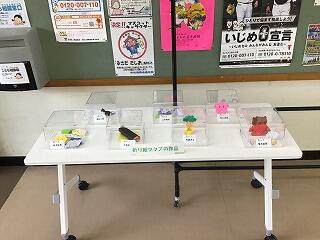

折り紙クラブの作品展示

折り紙クラブの児童が、作品を作りました。折り紙クラブの子どもたちは、1人1台タブレットを活用して動画を参考にしたり、友だちから教わったり、色々な方法で楽しく活動しています。

作品は、南っ子広場に掲示してあります。ご来校の折には、是非、ご覧ください。

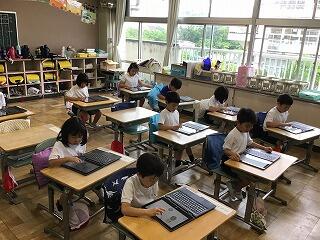

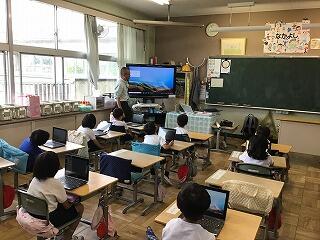

1人1台タブレット端末を使った学習(1年生)

1年生が1人1台タブレット端末を使って学習をしました。

今日は、MIM(ミム)学習といって、子どもたちの読みの力を伸ばすための学習プログラムを実施し、専門の講師の先生に来ていただいて教えていただきました。

今回の学習は、1人1台タブレット端末を活用して行いましたので、タブレットの活用をメインに紹介します。

1年生は、タブレットにパスワードを入れてログインすることも全てが初めてですので、この学習に向けて数日前からログインの練習をして、少しずつ準備を進めてきました。今日は、先生の話をよく聞いて意欲的に学習に臨むことができました!タブレットを使うと、体験的にわかりやすく学ぶことができます。また、個別の学びにもタブレットは適しています。

南小でも、全ての学年でタブレット端末を用いて効果的に学習を進めていくための準備を進めるとともに、実際に活用をしています。(現在、児童が主体的に取り組めるドリル学習のアプリの準備を進めています。)また、布佐中学校区の小中学校で、活用のルール等の共通理解を図っていけるように話し合いをし、準備を進めています。

今後のタブレット活用については、わかりやすく保護者の皆様にお伝えし、子どもたちが生き生きと学べるように努めていきます!

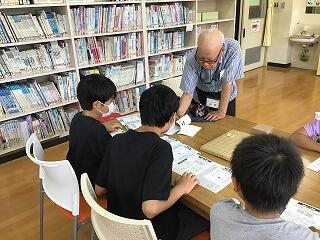

地域の先生をお招きしました!(ゲームクラブ)

地域の先生をお招きしました。今回のような取り組みは、我孫子市で実施している「コミュニティ・スクール」の一環として、今後も様々な場面や方法で実施していきます。

でも、このような地域の方々が、「南っ子のために」という気持ち一つで南小の教育活動に協力してくださることは、ずっと昔から南小では行われていました。そのため、新しい取り組みをしているわけではありません。コロナ禍で、一旦止まっていた活動が動き出した、ということです。

今回は、ゲームクラブの中で「将棋の先生」をお招きして、将棋を教えていただきました。地域の先生は、数年前も、南っ子たちに将棋を教えてくれていました。今回は、「懐かしいなあ。子どもたちとまた、触れ合えることがうれしいよ。」と言って、快く教えてくださいました。

将棋の先生は、複数人が相手でも、子どもたちを軽くあしらう程の腕前です!いつの日か、子どもたちが免許皆伝を受ける日が来るのでしょうか。楽しみですね!

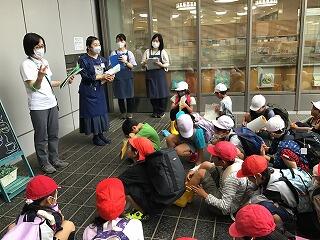

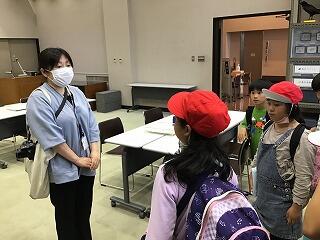

中国視察団給食視察

中国の方々が、南小の給食の様子を視察するために来校しました。

今回の件は、市教育委員会より依頼があり、日本の給食制度や食育の素晴らしさ、日本の食文化の良さ等をお伝えできればという気持ちでお迎えしました。今回は、南小職員の目線で紹介します。

南小では、教育計画の中に食育の考え方を盛り込み、全教科領域の学習の中で、食育の学習を行っています。給食の時間も、食育の一環です。ですので、今回の視察は、いつもと違うことは全くなく「いつも通り」の南小の様子を見ていただいたということです。

給食に限って言っても「いつも通り」を作りだすために、南小の多くの職員が力を合わせています。栄養教諭が中心となり計画を立て、それを調理員の皆さんが日々実行し、衛生面でも栄養面でも細心の注意を払って配慮をしています。また、給食の時間には、各学級の担任や支援担当の先生たちが、子どもたちの指導、支援にあたっています。そして、このような来客があった時の対応は、担任以外の先生たちが、それぞれの本来の役目を超えて力を合わせおもてなしをします。だから、南小の給食はおいしく安全です。だから、南小の給食は他に誇れる取り組みです。

そのような、南小のチーム力も含めて、食育や学校給食の素晴らしさを異国の方々に知ってもらえたことと思います。我孫子市や日本全国に誇る「南小の給食」を伝えられたことが今回の一番の収穫でした!

クリーンセンター見学(4年生)

4年生がクリーンセンター見学に出かけました。

今年度は、クリーンセンターが新しくなってから初めての見学です!

4年生は、社会科の学習で、ごみの処理のしくみについて学びます。教科書を使って学ぶ知識と、実際に見て体験的に学ぶ知識が組み合わさると、より一層学びや理解が深まります。

私たちは、日々、当たり前のようにごみを出します。私たちが生活すると、必ずごみが生み出されます。そのごみが、そのままになってしまうと、町全体が汚れてしまい、私たちが住みにくくなってしまいます。私たちが快適に安心して過ごせるようにするために、先人たちが知恵を出しと技術を生み出してくれました。それが現在まで生かされていて、私たちはその恩恵を受けています。

それらのことに感謝をし、その仕組みや工夫を学び、自分たちがよりよく暮らすために役立てられたらいいですね!本日は、ご多用中にも関わらず見学を受け入れてくださった施設職員の皆様、本当にありがとうございました。

地域の方の児童見守り活動

<布佐平和台自治会子ども見守り隊写真提供>

地域の方が、児童の安全を見守ってくれています。

朝の時間帯には、多くのボランティアの方たちが通学路上に立ち、挨拶や見守りをしてくれています。そして、子どもたちは、元気な挨拶で感謝の気持ちを表しています。

地域の方々は、南っ子たちの健やかな成長を願っています。南っ子たちは、布佐の地域の、我孫子の、日本の、世界の宝です。地域と学校が力を合わせて南っ子たちを育んでいきます!

社会科見学(3年生)

3年生が社会科見学に出かけました。

今日は、あいにくのお天気でしたが、3年生の笑顔と活気で楽しく充実した学習ができたようです。今日訪れた場所は、我孫子市役所、アビスタ、水の館、鳥の博物館です。どの場所も、我孫子市のシンボルともいえるところで、多くの我孫子市民が利用する公共施設です。

市議会議事堂や市長室等、普段は入れない場所にも入れていただき、子どもたちは大興奮です。鳥の博物館は、日本でも珍しい鳥専門の博物館です。たくさんの鳥の模型等を見て、子どもたちは興味津々でした!

我孫子市のことをたくさん知り、子どもたちは、もっと我孫子が好きになったことでしょう。是非、ご家庭で、子どもたちに感想を聞いてあげてください。

本日、ご多用中にも関わらず子どもたちの見学を受け入れてくださった各施設の方々、本当にありがとうございました。

調理実習(5年生)

5年生が家庭科の学習で、調理実習を行いました。

今回は、野菜を用いてサラダを作りました。野菜によっては、加熱をしないと固くて食べられないものもあります。そのような野菜を、今回は「茹でる」方法で調理しました。

野菜サラダを一食分作るにも、食材選び、調理方法、道具の使い方、盛り付けの工夫等、様々な配慮が必要です。それらのことを、グループの友だち同士で話し合い、実際に調理することは、とても楽しい学びです。

きっと、出来上がった野菜サラダは、どのグループもおいしかったことと思います。是非、ご家庭で子ども達の感想を聞いてあげてください。また、各ご家庭には、食材の用意等にご協力をいただけましたこと、感謝申し上げます。

全校朝会(6月)

6月の全校朝会を実施しました。

まずは、校歌を皆で歌いました。いつも思うことですが、南っ子たちの歌声は本当に素晴らしいです。体育館に元気な歌声が響きました。

次に、校長先生から「運動会の皆さんの姿が素晴らしかったです。運動会の時に培った〝やってみよう!″のパワーを、次は日常生活の中で生かしてください。6月も、皆の一生懸命な姿を見るのが楽しみです。」というお話がありました。

そして、生活指導担当の先生からは「6月は雨が降る日が多いので、室内の過ごし方を考えて安全に過ごしましょう。外で遊べる日も、危険個所には近づかず自分の身の安全を自分で守りましょう。」というお話がありました。

6月も、雨にも負けず笑顔と活気で、楽しい学校生活を過ごしていきましょう!

バケツ稲(5年生)

5年生がバケツで稲を育てます。今日は、5年生たちが、苗をバケツに植えていました。

5年生の社会科の授業では、米作りについて学びます。その一環で、実際に稲を育ててみることが、学びの深まりに繋がります。今回は、保護者の方が、お米の苗を提供してくださいました。ありがとうございます!

収穫が楽しみです。それまで、5年生が大切に育てていきます!

調理実習(6年生)

6年生が家庭科の調理実習で、野菜炒めを作りました。

今回は、グループごとに食材や調理の方法も工夫して、オリジナルメニューを作りました。食材を洗って、切って、茹でたり焼いたりして、味付けをして、、。調理をするには、たくさんのことを自分たちで行わなければいけませんので、なかなかたいへんです。でも、グループの友だちと協力し合いながら、楽しく安全に調理実習を行うことができましたね。

出来上がった野菜炒めは、きっと、どのグループもおいしく出来上がったことでしょう。ご家庭で、是非感想を聞いてあげてください。

クラブ活動(4~6年)

今年度のクラブ活動が始まりました。

4~6年生が、月に1回行うお楽しみの活動です。体を動かしたり、ゲームをしたり、折り紙を折ったり、調理や裁縫をしたり、イラストを描いたり、それぞれが好きな活動を選んで年間を通して活動します。

充実した1年間の活動になるとよいですね!

日常の授業風景

日常の授業風景を紹介します。

それぞれの教室で、それぞれの学年の児童が様々な教科がの学習を実施しています。国語、算数、生活科と、様々な教科の学習を通して子どもたちは学び、確かな学力を身につけていきます。さすが、高学年の教室の学習内容は難しいですが、班の友だちと考えを共有したりクラスのみんなで考えたりすることで、理解を深めていきます。

1年生の教室では、昨日実施したそらまめが教室に置いてありました。休み時間に、子どもたちは、そらまめに触れて昨日の学びを確かめているようでした。また、廊下で出会った児童には、「先生、そらまめだよ。さやの中を触ってみて!」と言って、さやを渡されました。触ってみると・・・、少し湿っていてフワッとした感覚でした。

南っ子たちは、今日も学んでいます!

そらまめのさやむき(1年生)

1年生が、そらまめのさやむきをしました。

まずは、栄養教諭がそらまめは、どのように育ちどのような状態で収穫されるのかを、実物や写真を見せながら説明をしてくれました。

次に、子どもたちは、グループごとに分かれてそれぞれがさやむきを体験しました。そらまめを食べる時には、さやをむいた状態で調理されて食卓に提供されます。その状態は、おそらく馴染みもあると思いますが、今日は違います。

子どもたちは、さやを前に、「どうやってむいたらいいのかな」「さやは柔らかいのかな、それとも固いのかな」「においはどうだろう」「1つのさやに何個まめが入っているのかな、皆、同じ個数なのかな」等、疑問が膨らみます。そして、実際にさやを手に取ってむいてみると・・・。新しい発見がたくさんありましたね!

このような食育を実施することにより、子どもたちは、大地の恵みに感謝したり、食材を育ててくれている人たちや調理をしてくれている人たちに感謝したりと、豊かな心が育っていきます。

1年生がむいてくれたそらまめは、給食の時間に全校にふるまわれました。今日のそらまめは、いつも食べているそらまめよりも、更に甘くておいしい味がしました!1年生の皆さん、そして調理員の皆さん、そらまめを育ててくださった農家の皆さん、そらまめや給食の食材を学校に届けてくださっている業者の皆さん、ありがとうございます!

1年生の学習から始まった学びと感謝の気持ちが全校に広がって、美味しい給食に感謝をしながら楽しく食べる時間となりました。

運動会

運動会を行いました。

今年度は、保護者の皆さんや地域の皆さん、卒業生の皆さん等、多くの方々にお越しいただき、盛大に行うことができました。

本日の運動会から、たくさんの感動をもらいました。一生懸命に取り組むからこそ、勝てばうれしいし負ければ悔しいものです。子どもたちは、楽しい時は屈託のない笑顔で、悔しい時は歯を食いしばり、感動した時には涙を流していました。職員の私も、応援席で子どもたちと一緒に応援していると、胸が熱くなりました。

応援団の魂の応援から始まり、全校大玉送り、徒競走、団体競技、親子競技、表現、紅白リレー、そして、応援団の感謝の応援で運動会は幕を閉じました。

最高の運動会を実施できたのは、保護者の方、地域の方、卒業生の皆さん等、多くの方々のご協力をいただけたおかげです。ありがとうございました。また、南っ子たちの笑顔が見られたこと、保護者や地域の方々の子どもたちを温かく見守る眼差し、卒業生たちの元気な姿が見られたこと、、心からうれしかったです!皆の笑顔がとても素敵でした!

是非、ご家庭で頑張った子どもたちを大いに誉めてあげてください。

運動会係児童打ち合わせ(4~6年)

いよいよ運動会が、明後日に迫っています。

今日は、最後の係児童打ち合わせを行いました。4~6年生たちは、自分たちが競技を頑張るだけではなく、係として運動会を支え成功させるという大きな役割があります。

特に6年生が中心となって、係の運営をするためには、事前の打ち合わせと練習が必要です。今回は、第2回目の打ち合わせを行い、最終確認と練習を行いました。

南っ子たちの一生懸命な姿を保護者や地域の皆さんに見ていただけることを楽しみに、ラストスパート、力いっぱい頑張ります!

調理実習(5年生)

5年生が調理実習で、ゆで卵を作りました。

ゆで卵は、おなじみの料理で手軽にできるもので、きっと皆食べたことがあると思います。でも、作ってもらった料理を食べるのと、実際に自分たちで作ってみるのでは大違いです。

卵ひとつを茹でるにも、手間がかかります。また、美味しく作るには茹で加減等にも配慮が必要です。難しいことでも、みんなで協力しながら役割分担をして、作るのが家庭科の調理実習の醍醐味です。

きっと、どの班もおいしいゆで卵を作ることができたことと思います。是非、ご家庭で感想を聞いてあげてください。

※職員室に、作ったゆで卵を持ってきてくれた児童がいました。早速その卵を食べてみると、、、甘くて丁度良い柔らかさで、とても美味しかったです!5年生の皆さん、ありがとうごさいました。

運動会全体練習(最終回)

運動会の練習が続いています。

今日は、気温が高く熱中症の予防も兼ねてテントを設営し、日影で休憩したり水分補給をしたりしながら練習をしました。 運動会まであとわずかです。今日で全体練習も最後でしたので、応援にも気合が入りました。

今日の様子を見ていると、子どもたちは、2週間前の時と比べて、一回り逞しく成長したような気がします。当日に、子ども達の最高の演技をお見せします。是非、多くの皆様にお越しいただき温かい声援をお願いします。

朝顔の種まき(1年生)

1年生が生活科の学習で、朝顔の種植えを行いました。

1人1鉢を用意して、そこに種を植えました。果たして本当に花は咲くのでしょうか。

私たちは、朝顔の花が綺麗に咲いているのを、様々な場所で見かけます。でも、朝顔の花が咲くまでには、「種をまけばいいの?」「種はどのような形なの?」「どこにまけばいいの?」「種から花が咲くまでには何をすればいいの?」「そもそも、この種は本当に朝顔の種なの?」と、実はわからないことだらけです。

生活科の学習をとおして、子どもたちはそのような疑問を持ち、実際に体験して気づいて、新たな疑問を発見して、また体験をして、、と学びを深めていきます。

今後の生活科の学習で世話や観察を続けていきます。花が咲くのが待ち遠しいですね!

除草作業・引き渡し訓練

除草作業と引き渡し訓練を実施しました。

まず、除草作業を行いました。今回の除草作業は、久しぶりの実施となりました。また、保護者の皆様や地域の皆様にご協力をいただきました。

我孫子市では、昨年度からコミュニティ・スクールを実施しています。布佐南小でも、学校と保護者と地域が一体となって子どもたちを育んでいくことに重点をおいて教育活動を行っています。今回は、保護者の方々だけではなく、地域の方々も手伝いに来てくださいました。これは、地域のコーディネーターの方のおかげです。コーディネーターの方が、地域の方々に声をかけてくださり多くの方の協力をいただくことができました。

このように、職員、保護者、地域の方が共に汗を流して活動することが、正にコミュニティ・スクールを完成させるための大きな一歩だと感じます。今後とも、皆様のご協力をいただきながら、南っ子たちの笑顔のために教育活動を行っていきます。どうぞよろしくお願いします。

次に、引き渡し訓練を行いました。非常災害の時に、子どもたちを安全に家庭に返すための大切な訓練です。多くの保護者の皆様にご参加いただき、有意義な訓練ができました。ありがとうございました。

運動会練習(低・中学年)

今日は、1,2年生の子どもたちは、校庭で表現の練習をしていました。体育館で動きを覚えた後の、本格的な練習のスタートです。

また、今日は3,4年生の練習の様子も紹介します。

3、4年生は、どうやら笠を使った表現のようですね!一体どのような演技を見せてくれるのでしょうか。前半は体育館で動きの確認、後半は校庭で本格的な練習をしている様子でした。子どもたちが意欲的に楽しそうに練習に取り組む姿が印象的でした。

本番が楽しみですね!

運動会全体練習

運動会の全体練習を実施しました。

初めての全体練習は、天候に恵まれ青空の下で行うことができました。今日は、並び方の確認、開会式の練習、応援練習、大玉ころがしの隊形づくりをしました。

運動会の練習は、やはり皆気合が入ります。児童会役員や応援団の活躍により、南っ子たちの気持ちが高まってきているように感じます。

「笑顔と活気でやってみよう!」素敵な運動会になることを期待しています!