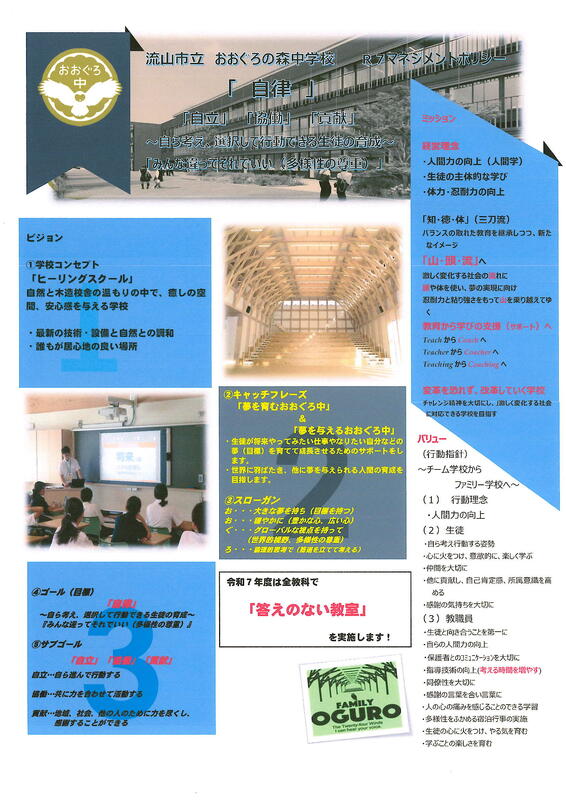

学校の様子

地球温暖化を解決する おおぐろの森中学校!

IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の報告書(2021)によると、世界平均気温は工業化前と比べて、2011~2020で1.09℃上昇しているといわれています。

そんな地球温暖化を解決する1つの方法であることにおおぐろの森中学校が役立っていることを知っていますか??

「森を知ろう 森へ行こう!」

一戸建てのような低い階の住宅の8割は木で造られ、そのうち半分は外国の森の木が使われています。家具にも外国の木が使われ、生活用品もプラスチックにかわり、日本の木はあまり使われなくなりました。日本の森には、昔の人が将来私たちに使ってほしいと願い、苦労して植え育ててくれた木がたくさんあります。

木は、育つ間に二酸化炭素(CO₂)を吸ってためこみます。「炭素の固定」といい切って素材になっても木は、炭素を固定し続けます。建物や生活用品などの素材をコンクリートや鉄、プラスチックから木にかえる「ウッド・チェンジ」を進めていけば、街が炭素をたくわえて「第2の森林」になるのです。切った後にCO₂をたくさん吸う若い苗木を植えれば、森の手入れが進み、地球温暖化防止に役立ちます。

そんなおおぐろの森中学校が多くの新聞で紹介されています。

2023年12月23日 福井新聞提供

2023年12月24日 上毛新聞提供(群馬県)

2024年1月23日 徳島新聞提供

2024年2月11日 琉球新聞提供

2024年3月3日 日本海新聞提供(鳥取県)

おおぐろの森中人気NO.1給食は…

”大好きな給食教えてください”

先日、給食委員会の取り組みとして、全校生徒に「好きな給食」アンケートを取り、給食の時間におおぐろの森中人気NO.1給食

を発表しました。

給食委員の「好きな給食を一つ挙げてください」という質問に、どのメニューを挙げようか、悩んでいる様子でした。結果は…

人気ランキング 第1位 揚げパン

第2位 カレー

第3位 鶏肉とカシューナッツの揚げ煮

となりました!

3月の献立にベスト3の給食を組み込んでいただき、人気メニューの味を堪能しました。

【写真左から、5日・6日・1日の給食メニュー】

毎日おいしい給食を作ってくださっている栄養教諭の宮本先生や調理員のみなさんへ

改めて感謝の気持ちを込めて、これからも給食を味わっていただきましょう!

動画には、学年別の人気ランキングも載っております。ぜひご覧ください。

学校保健委員会を開催しました

3月11日(月)、学校医の熊谷先生、学校歯科医の武田先生、学校薬剤師の石黒先生をお招きし、学校保健委員会を開催しました。

学校保健委員会とは、学校における健康の問題について協議し、健康つくりを推進する組織です。学校だけでなく、家庭や地域と連携することで、さまざまな健康課題に適切に対処することが目的とされています。

メンバーは、学校医・学校歯科医・学校薬剤師・校長・教頭・教務主任・保健主事・栄養教諭・養護教諭です。

まずは、令和5年度の学校保健、学校給食、生徒の体力向上について振り返りを行い、健康課題について協議しました。

今年度の課題として、

・健康診断後の受診率の低さ

・生徒の運動時間の確保 などが挙げられました。

健康診断後の受診率の低さについて、特に歯科は、治療が遅れることで歯を失ってしまうこともあるため、早急な受診が必要です。武田先生は、歯にトラブルがあった時だけでなく、3ヶ月に1回の定期受診をおすすめされていました。給食後のブラッシングもぜひ行ってほしいとのことでした!

また、運動時間の確保については、体力向上はもちろん、適度に日光に当たることで体内でビタミンDを作り出し、骨の材料となるカルシウムの吸収を助けるため、積極的に外で活動してほしいと熊谷先生からお話がありました。過度に紫外線を浴びるのは、皮膚トラブルにつながりますが、日差しを避けすぎると、骨に影響があるそうです。

次に、令和6年度学校保健計画についてもご助言をいただきました。

次年度も、学校医・歯科医・薬剤師の先生方には、さまざまな学校保健活動にご協力いただきます。

学校薬剤師の石黒先生には、さっそく4月に職員と生徒向けの救急救命講習を開催していただきます。

小児科薬剤師の観点から、学校保健に積極的に協力したいとおっしゃっていただきました。

次年度もどうぞよろしくお願いします!

今回の学校保健委員会で先生方からいただいたアドバイスをもとに、次年度も家庭や地域と連携しながら、健康課題に取り組んでいきたいと思います。

熊谷先生、武田先生、石黒先生、本日はお忙しい中ありがとうございました。

ボランティア委員会からのお知らせ ~あれから13年~

2011年3月11日14時46分頃 東日本大震災という非常に大きな災害がありました。

絶対に忘れてはいけない 3.11

そんな3.11から13年が経ちました。

震災関連死を含めた死者・行方不明者は合わせて2万2千人を超えています。

2年生はグロースクールで被害に合われた方のお話を直接聞くこともできました。

今年は1月1日に能登半島で最大震度7を観測する大地震が発生しました。

流山市と能登町は姉妹都市であり、おおぐろの森中学校の校舎の中には、能登町のヒバをたくさん使用して造られた学校のシンボルでもある多目的ホールや音楽室があり、能登町の血が多く流れています。

また、能登町の皆様には、昨年視察にも来ていただきました。

3学期始業式の日に、生徒会が中心となって話し合い、おおぐろの森中学校と関係の深い能登町で発生した地震に対し、自分たちでできることは何かを考え、ボランティア委員会と協力し校外、校内で募金活動を行うことを決めました。

校内では、1月12日~17日、19日のオープンスクールで募金活動を行い、たくさんの生徒や保護者、先生方に協力していただき、158,579円を集めることができました。

校外での募金活動は、16日(火)、17日(水)の朝7時15分~7時45分までの30分間、生徒会、ボランティア委員で、おおたかの森駅自由通路にて、街頭募金活動を行いました。

2日間の街頭募金では、16日(1日目)には61,055円、17日(2日目)は91,624円集まり、合計

152,679円 となりました。

おおぐろの森中学校として、合計 311,258円の義援金を集めることができました。ありがとうございました。

1月31日(水)には、本校を代表し、生徒会長宇薄さんが御協力いただいた義援金を含め、流山市内小中学校でまとめた5,672,196円を井崎市長、田中教育長、坂巻市議会議長へ届けました。能登町の教育活動の支援金として活用していただきます。

現在の能登町の様子の写真をいただきましたので、紹介します。

能登半島で最大震度7を観測する大地震その直後1月5日の様子

地震発生から1か月後の2月8日の様子

今もまだ避難所で生活している人、仮設住宅で生活している人、学校に通うことができない人、これまでと違う場所で生活している人がたくさんいます。ここから長い時間をかけて復興していく能登半島。

今回の活動で集まった思いと義援金で、復興にかかる時間を少しでも早めて、普段通りの生活に戻れる人が一人でも多くなることを願っています。これからも自分たちに何かできることがないか、考えていきましょう。

第2章を牽引した生徒たちの旅立ち

今日は、朝から3年生の卒業を惜しむように大粒の雪が降りしきっていました。

昨日は、在校生が感謝の気持ちを込めて、清掃と会場準備を行いました。

今朝も最終確認を終えて、3学年の先生方も気持ちを入れて、意気込んでいます。

足元が悪い中、生徒たちも元気よく登校してくれていました!

登校後は朝の会とアルバムに寄せ書き!

この時間がずっと続けばいいのに・・・そのような事を考えている生徒もいたのではないでしょうか?

そして、卒業式本番。

それぞれが、それぞれの思いを胸に挑んでくれました。

3年生の皆さん、ご卒業おめでとうございます!

また、足元の悪い中、たくさんの保護者の皆様にご列席いただき、ありがとうございました。

おおぐろの森中学校をリードし、伝統を創ってくれた3年生は、最後の最後まで立派な姿を見せてくれました。

卒業式の後は、教室で写真を撮ったり、外で話したり、、、各々の時間を過ごしていました。

改めて、卒業おめでとうございます。

これからも、おおぐろの森中学校での経験したことを胸に、それぞれの道で活躍してください!

みんな頑張れ!

心をこめて

先日行われた3年生を送る会では、各学年素晴らしい「発表」や「合唱」で、3年生に感謝の気持ちを伝えました。

卒業式には参加できない1、2年生にとって、3年生のためにできることは、

精一杯心を込めた準備と、これからのおおぐろの森中学校を背負って立つ覚悟を持つことです。

今日は午後から1,2年生で卒業式準備です。

3年生への感謝の気持ちを、それぞれの役割ごとに準備や清掃で表現していました。

3年間の最後の日。3年生はどんな気持ちで登校するのだろう。

廊下や教室がどうなっていたら3年生は喜んでくれるのだろう。

祝電がいっぱい・・・。きれいに貼るにはどうしたらいいかな。

もう少し上!あとちょっと左!あ、やっぱり右!OKです!

3年生のみなさん。準備は整いました。

明日、廊下や教室、体育館を見て、1、2年生の気持ちをぜひ受け取ってください。

いよいよ明日は9年間の義務教育を締めくくる卒業証書授与式です。

今のあなたがいることは、決して一人の力ではないはずです。

最後まで素晴らしい姿を見せてくれることを、あなたに関わるたくさんの人が期待しています。

今はがらんとしたこの会場が、

明日は天気に負けないあたたかさで包まれることを願っています。

第3学年 卒業式前最後の更新です!

【3年生を送る会】 3月5日(火)

3年生の発表のテーマは『つながり』でした!

生徒会執行部や1・2年生の発表をしてもらい、3年生は最後の発表でした。

まずは、CM動画!3年間国語科で学習した作品を短編動画にまとめたものを流しました。一つの作品を約20秒間にまとめ、内容の要約と脚本演出など、公立高校入試が終わってから一生懸命作成しました。『学びの繋がり』をテーマに見ている人が「あぁ~、これ勉強した!」と思ってもらえるような動画を目指しました。

見ている1・2年生からは「少年の日の思い出だ!」「これって、走れメロスかな?」といった声も聞こえてきました。いま実際に学習していることが動画に出てくる演出に『学びの繋がり』が表現されています!

続いては、朗読劇です。3年生は、おおたかの森中学校に入学し、1年生から2年生へ進級する時に新たに開校したおおぐろの森中学校へ分離し、転校してきました。先輩たちはいましたが、学校生活のほとんどでリーダーの役割を担い、伝統を創ってきたことやこれまでの行事の思い出などをロマンティックに朗読劇で表現しました。朗読の中にも、声色や感情表現など伝え方に工夫をし、『思い出』を繋ぎました。

そして、パフォーマンス。「ひまわりの約束/秦基博」の楽曲にのせて、合唱とダンスで見ている人たちを魅了しました。これまでの体育祭やけやき祭、合唱コンクール、新入生歓迎会、3年生を送る会などで様々なカタチでダンスや合唱を行ってきた生徒たち。自分たちのもつ力を精一杯表現しました。

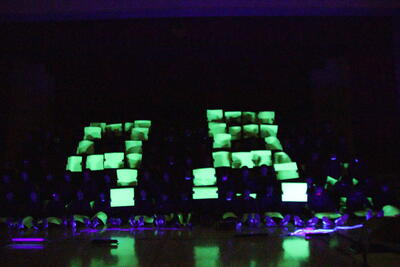

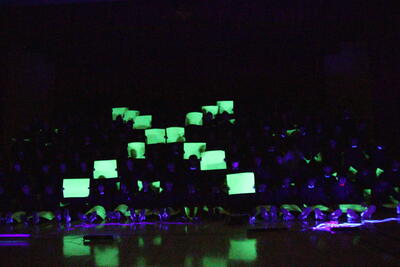

そして、ブラックライトによる、3年生全員の発表!

「沈丁花/DISH//」の曲にのせて、ブラックライトに映る3年生みんなが感謝の思いを繋ぎました。

歌詞:いつも~いつも~あり~がとね!なんで、それが言えないんだろう♪のリズムに乗せて、みんなで一つになって発表しました。

個が輝き、集団として輝き、輝く時もあれば引き立てる時もある。そんなメッセージも込められています。

(全体でTHANKYOU、SMILE、DREAM、GOODLUCKなどの言葉を表現しています。)

発表の最後には、学年合唱「春愁/Mrs.GREENAPPLE」を送りました。

この歌詞(大嫌いだ 人が大嫌いだ 友達も大嫌いだ 本当は大好きだ。)に込められた思いを精一杯伝えました。

これで終わりと思いきや、なんと!3年生から横断幕のプレゼント!

布の採寸から文字やデザインの製作、ミシンによる仕上げなど全て手作りの横断幕です。

(赤・青・緑の三色は学年カラーを表現しています。)

【最後の給食を終えて…】3月6日(水)

多目的ホールに宮本栄養教諭と調理員さんをお招きして、お礼の会を開きました。

中学を卒業すると、ほとんどの生徒は給食を食べることができなくなります。毎日朝早くから、美味しく栄養満点な給食を準備してくださったことに本当に感謝です!

合唱「正解/RADWIMPS」を披露し、最後にお礼の言葉として『ごちそうさまでした。』を送りました。

宮本栄養教諭や調理員さんからも、温かいお言葉をいただきました。

【学年レク】3月6日(水)

大掃除や送る会、卒業式予行練習を終えた、生徒たち。帰る前にすこ~しだけ時間を作り学年レクを行いました!

各学級の体育係が計画進行をしました。種目は「8の字跳び」「リレー」「ドッチボール」の3種目。

心置きなく楽しむ姿がとっても素敵でした。

一人ひとりが輝き、一生懸命活動する姿が本当に素敵な3年生。

卒業式は明後日です。あと2日間、一緒に頑張りましょう!

感謝!感動!3年生を送る会

本日(3月5日(火))、3年生を送る会が行われました。

1年生はハンドダンスと合唱、2年生は劇と合唱、3年生はパネル文字で後輩にメッセージを送り、合唱を行いました。

詳細はこれから学年ごとに記事を更新するのでお楽しみにしてください。

おおぐろの森中学校の保護者の方は、SchITメールに送信したURLからアーカイブ配信を行っているのでまだ見ていない方はぜひご覧ください。

どの学年も一生懸命取り組み、練習の成果を発揮することができたと思います。1年間の成長を感じられる発表で、感動しました。個人的にうるっとする瞬間もありました。もうすぐ3年生が卒業になります。学校の先頭に立ち、常に学校を引っ張ってくれた先輩がもうすぐ卒業です。残りの学校生活を楽しみ、卒業式を迎え、新たな進路に羽ばたいてほしいと思います。

最後に素晴らしいと感じた生徒会長の話を紹介します。

3年生を送る会の目的で全体としては目標を設定し、考え、選択して行動することで学校教育目標「自律」の達成を目指す。1、2年生は3年生に感謝の気持ちを伝え、先輩になる自覚を強める、3年生は後輩や先生、保護者、仲間に感謝を伝え、後輩におおぐろの森中学校を託す気持ちを育むことです。

1年生のハンドダンスや合唱はとても素敵で、一生懸命練習したことが伝わる発表でした。4月からは後輩が入学し、先輩になることで不安もあると思いますが、今回の発表で培った絆や団結して取り組むことで色々なことを乗り越えることができると思います。

2年生は発表を完成させようとする強い思いを普段の練習から感じていました。4月から最高学年になり、学校を引っ張っていきます。1年生に伝えたことと重なりますが、絆が深まったと思うので仲間と協力していろいろなことに挑戦し、全員で試練を乗り越えていきましょう。

3年生は言葉やパネルから伝わる思い、優しい歌声が心に響きました。仲間と過ごした時間を忘れず、それぞれの進路先で頑張ってほしいと思います。卒業まで残り数日になりますが、仲間や後輩、先生と過ごす時間を大切にして最後の思い出をつくってほしいと思います。

今回の3年生を送る会が心に残ってくれると嬉しいです。今回の3年生を送る会は大成功だったと思います。頑張った仲間をたくさん褒めてください。

目指せ合格!~英検2次対策の様子~

先日、保護者の方々に御協力いただき、英語検定の2次面接対策練習会を開催しました。

多くのボランティアの講師の方が参加していただいたことで、充実した面接練習を行うことができました。

何のためにこの練習会に参加したのか、どのような雰囲気で練習することが良いのか、生徒たち一人ひとりが考えて行動していたことで、より本番に近い形の緊張感のある面接練習を行うことができました。

後日、2次試験の本番を終えた生徒に話を聞くと、

「事前に練習できたことで、うまく話すことができた。」、「緊張はしたけど、乗り切ることができた。」など明るく話してくれました。

ご協力してくださった多くのボランティアの講師の方々のおかげで、生徒たちが自信を持って本番に臨むことができました。

改めて、心から御礼申し上げます。

おおぐろ小6年生が校舎見学に来校していただきました!

昨日、おおぐろの森小学校より、来年度入学予定の6年生が校舎見学に来ました!

道を挟んだ向かいに校舎を構える小学校と中学校。

校舎自体はとても近い関係ですが、見えるのは外観のみで、

内部は初めて見る児童が多かったようです。

小学校に比べ、広い敷地や教室数の多さ、また屋上にあるプールや小学校にはない特別教室など

驚きの表情で校内を回る様子が見られました。

おおぐろ中の特徴の一つでもある多目的ホールでは、

タイミングよく3年生が卒業式に向けた歌練習をしていたので、ちょっと聞くことに・・・

小学生とは違う低く力強い歌声に圧倒され、曲の終わりには自然と拍手が!!

入学時にはいない3年生の歌声を聞いてもらえたのは、とてもよかったと思います。

校内を回った最後は即席の質問コーナー

用意していなかったにもかかわらず、たくさんの質問をしてくれました。

小学校にはない授業はありますか?

部活動は何がありますか?

学校の面積はどれくらいですか?

木材は何トン使われていますか?

などなど・・・。

まさか学校の面積や木材使用量を質問されるなど夢にも思わず

こちらの勉強不足でせっかくの質問に即答できず、申し訳ありませんでした・・・。

積極的に質問をする様子から、4月からの生活を皆とても楽しみにしていることが伝わってきました

私たちも、やる気あふれる1年生の入学を楽しみにしています!

第3学年 3年生を送る会、卒業式に向けて・・・

はやいもので、卒業式まで1週間となりました。

残り一週間、3年生の主な予定は以下の通りとなります。

3月1日(金)学年レク

3月4日(月)千葉県公立高校入試 合格発表

3月5日(火)3年生を送る会

3月6日(水)卒業式予行練習

3月7日(木)学年集会 卒業式前日

3月8日(金)卒業証書授与式

学年内日課では、3年生を送る会・卒業式の練習を進めています。

【3年生を送る会】 スローガン「瞬花終闘」

3年生では「繋ぐ・繋がる・繋げる」をモットーに3年生を送る会に臨んでいます。

入学式から3年間を共に過ごした学級・学年のつながり

集団生活を送るために組織として活動した班・委員会活動のつながり

同じ目標に向けて、真剣に熱中して取り組んだ部活動でのつながり

交通安全パトロールなど温かく見守ってくださっている地域のつながり

毎日の生活で顔を合わせた同級生・先輩・後輩のつながり

生徒たちが中学校生活で多くのことを経験できたのも、たくさんのつながり・縁・支えがあったからです。

一人ひとりの考える「繋がり」を3年生全体で発表していきます。工夫を凝らしたものとなっていますので、当日の発表を楽しみにしていてください。

【卒業式】

中学校の始まりが入学式、終わりが卒業式。大きな節目ですが、入学式と卒業式では意味合いも大きく異なります。

さぁ、これから!と楽しみに迎える入学式。その日に集まりその日に終わる入学式ですが、卒業式は多くのことを経験してきた場所での、3年間の集大成となる式です。

受験では、これまでの学習の成果を発揮してきました。卒業式では、日頃の生活の成果が発揮されます。

礼や歩き方、立ち方などの礼法はやらされるものではなく、場面に合わせて行動することの表れ。練習では、日々何事も考えてきた生徒たちだからこそ、整然と真剣に取り組むことができています。

どちらの練習も並行して行っていますが、時間の無い中、最後まで「自律」「一生懸命」を体現する三年生の姿は本当に素敵です。

多くのこと書きましたが、3年生のみなさんが楽しそうに活動していることが、本当に嬉しいです。

あと1週間。職員一同、残り少ない日々を心から大切にしたいと思っております。

3年生!いっしょにがんばりましょう!

3年生から2年生へ

27日・28日のHRの時間に3年生が2年生に受験についてのアドバイスをしてくれました。

27日のHRでは、2年生の各班に3年生が2人ずつ、自分の経験を話してくれました。

3年生が話した内容は、

・ 家族や友達との関わり

・ 高校の選び方

・ いつから勉強を始めるのか

・ 学校での生活

・ 勉強の仕方、どのように向き合うのか

・ 受験での面接について

・ 自分に合った時間の使い方

・ 集中力を高めるためにしたこと

・ 息抜きの方法

・ モチベーションの上げ方、保ち方

・ スマホの使用時間

などこの他にも3年生が、一人一人の実体験から色々な話をしてくれました。

先週受験を終えたばかりの3年生から来年受験が控えている2年生へ

2年生が今日の話を聞いて来年どう活かしていくのか楽しみです。

本日(28日)は、2年生から3年生へ疑問に思っていること、現在、悩んでいることなどを質問していました。

2年生が質問していたことは、

・ どのように学校選びをしたのか。

・ 1日どれぐらい勉強していたのか。

・ どのように勉強していたのか。

・ 毎日の睡眠時間は、どれぐらいだったのか。

・ 学校見学は、何校いったのか。

といったことが、多く聞かれていました。

3年生のお話は、実際に経験したからこその話であり、2年生は、自分たちがこのような状態になるのだと少し不安になっているところもあったようです。どのような進路に進むのか、人それぞれであり、正解はありません。

自分の将来のことや高校でやりたいことなどを見つけ、自分で自分の道を切り拓いていくことが大切です。2年生は、今からたくさん悩むこともあるでしょう。そんな時、先輩の言葉を思い出し、ぜひ参考にしてみてくださいね。

3年生は、3月4日(月)に千葉県公立高校の発表日となります。どんな結果になろうとこれまで一生懸命行ってきたことに無駄なことはひとつもありません。自信を持って突き進んでください!

3年生の皆さん、ありがとうございました。

心を一つに ~3年生を送る会に向けて~

1年生は、3月5日(火)に行われる「3年生を送る会」の準備を着々と進めています。3年生に対する感謝の気持ち、1年生としての集大成を見せるべく、この大切な行事に向けて、実行委員をはじめ、ダンスリーダー、伴奏、指揮者などのリーダーを中心にパフォーマンスと合唱練習へ熱心に取り組んでいます。

パフォーマンスの練習では、手と指の動きを駆使して、3年生への感謝の気持ちを表現しています。複雑な振り付けを一つひとつ丁寧に練習し、それぞれの動きが持つ意味を深く理解しようと努めています。練習中に見せる真剣な表情からは、このパフォーマンスに込められた強い想いが伝わってきます。また、練習を重ねる中で、単に動きを覚えるだけでなく、表現力や1年生としてのチームワークも磨かれていっています。

合唱の練習では、自分たちで選んだ楽曲を通じて、3年生へ送るメッセージを磨き上げています。歌声で3年生の心を動かすことができるように、練習では、正確な音程やリズムを追求すると同時に、歌詞の一節一節に込められた意味を大切に歌い上げています。日々の歌声練習の成果も徐々に表れはじめ、声の出し方や呼吸の仕方も学び、日に日にその表現力を高めています。また、学年全員で美しいハーモニーを響かせようとする意識が高まり、一体感を深めています。

3年生を送る会の練習を通じて、1年生はただ技術を磨くだけでなく、互いに支え合い、励まし合うことで深い絆を築いています。こうした経験が自己の成長や仲間との連帯感を深める貴重な機会となっています。また、先輩たちへの敬意と感謝の気持ちを形にする過程で、学校生活の中での役割や責任についても学んでいます。

3年生を送る会は、3年生の門出を祝うだけではなく、1年生にとっても、成長の節目となる大切な行事です。この準備過程で学んだこと、感じたことは、今後の学校生活において大きな財産となると思います。1年生の一生懸命な取り組みが、きっと3年生にとっても忘れられない贈り物となり、3年生を送る会という特別な日をより輝かせてくれると思います。

心を一つにして取り組む1年生の練習は、今、成長と共に、新たなエネルギーを注ぎ込んでいます。3年生を送る会でのパフォーマンスが、どれだけ素晴らしいものになるか、今から期待が高まります。

さぁ、今日はALRで授業だ!

本校の大きな特徴の一つであるALR。

以前にも数学科で活用する様子をHPで紹介しているので、みなさんはご存じですよね。

ALT?いやいやそれは英語の授業をサポートしてくれる、アクティブランゲージティーチャー・・・

BLT?いやいやそれはサンドウィッチのベーコンレタストマト・・・

TDR?いやいやそれは東京ディスニーランド・・・

そんなあなたに、今一度ALRをご説明しましょう

ALRとは・・・Active Learning Room(アクティブ ラーニング ルーム)の略で、

おおぐろ中の東棟2階にある教室のことです

机やイスにキャスターが付いていて、簡単に動かせるようになっていたり、

壁が一面ホワイトボードになっていたり、

可動式のプロジェクター付き電子黒板があったりなど、

様々な使い方を想像することができ、授業だけでなく、委員会活動や行事の準備などにも使われています。

メディアにも取り上げられ、本校の生徒や教員のインタビューも掲載されています。

https://labo.gaia-edu.co.jp/voice/school/16

そして今回は、1学年の社会科でALRを使用した授業を行っていたのでその様子を紹介します。

「世界の諸地域」という単元で、アジア州や北アメリカ州など、登場する州を班の中で分担し、

他班と同じ分担になった生徒同士で、州の特徴などをまとめるパワーポイントを共同編集で作成します。

生徒たちは同じグループでコミュニケーションを取りながら、一つのパワーポイントを同時に編集します。

自由に移動ができる机やイスは、それぞれのグループごとに様々な形に変形し、

ALRが活かされた活動が行われていました。

この教室は、教科や時間を問わず、様々な使い方がイメージできます。

こんな使い方やあんな使い方・・・こんな活動をしたらおもしろいかも・・・

そんな楽しい想像を掻き立てられる教室です。

教員も生徒も、アクティブにラーニングできるルームを

これからも様々な場面で活用していきたいと思います。

第3学年 千葉県公立高校入試を終えて

また、一つ乗り越えた表情の3年生!

2日間の千葉県公立高校入試が終わりました。

教室や廊下では、友達や先生の顔を見てホッとした表情を見せたり、学力検査や面接などの話をしたりと、安心感と結果発表までのドキドキ感の入り混じった雰囲気がありました。

結果発表は、来週月曜日の3月4日(月)9:00~です。各高等学校のHPでのWeb発表と各高等学校前に掲示される予定です。

さて、3年生は本日と卒業式を含めると残り11回の登校となり、本日から卒業式前日まで「学年内日課」として活動します。

学年内日課では、三年生を送る会や卒業式の行事の取り組みや卒業に向けた身の回りの整理整頓、清掃活動など「毎日のあたりまえの充実」をしてきます。生徒も教職員も一丸となって、「残り僅かな学校生活を大切にしよう」と心掛け、学校目標の「自律」や学年目標の「一生懸命」、各学級の学級目標の達成を目標に、様々な活動に取り組んでいきます。

給食が食べられるのは、あと7回です。

以下のリンクから、学力検査の問題を見ることができます。

千葉県公立高校入試問題(国数英)【千葉日報】 https://www.chibanippo.co.jp/news/local/1165862

千葉県公立高校入試問題(理社)【千葉日報】 https://www.chibanippo.co.jp/news/local/1166189

2学年 3年生送る会に向けて

3年生が卒業するまで残り10日・・・

そんな3年生に感謝の気持ちや、卒業後を応援する気持ち伝えるための、

3年生を送る会への取り組みが活発になってきました。

2年生は合唱に劇、ダンスなどで感謝の思いを伝えます。

劇の内容は・・・・『 』です!

ここではまだ言えないので当日を楽しみに待っていてください。

3年生も観ていて楽しい気持ちになること間違いなし!

今回はそんな送る会に向けた2年生の活動風景をお届けします。

写真に内容のヒントが隠されているかもしれません。

まずは学年合唱。2学期の後半からパート練習を始め、学年でのパート練習、クラスごとでの合わせ、

どんどん良くなっていく合唱。しかし一人一人が感謝の気持ちをもっと歌に乗せることができれば、

さらに良い歌声を響かせることができると思います。

・演劇

キャストによるキャラクターになり切った演技。登場人物にはおおぐろ中のあの人やあの人も・・・

いったい誰が出てくるのでしょう。

しっかりと役に入り込み、迫力のある声と動きで物語を盛り上げます。

・ダンス&アクロバット

2年生はダンスを習っている生徒やダンスが好きな生徒が多いため、非常にレベルが高いものとなっています。そんな2年生のダンス選抜メンバー。どんなダンスになるか楽しみですね!

ダンスだけでなくアクロバットも披露します。

ハンドスプリングにバク転やバク中。一人一人のレベルが高くどこを見ればいいのか。誰を見ても素晴らしいです。

・大道具

劇で使う門や旗などそれぞれが知恵を出し合い少しずつ形になってきました。最初に見た時よりクオリティがどんどん上がっています。

・衣装

衣装はキャストやダンスが使用するものを準備します。キャスト一人一人に合うように採寸し、布から作り上げました。ほかにもそのキャラクターにあった服を考え、少しでもキャラクターに寄せられるように努力しています。

・装飾

招待状づくりや劇中で使う細かい道具は装飾係が作りました。

繊細な作業が求められるなか、一つ一つ心を込めて、丁寧に作成。

一人一人が役割をこなしながら本番までの時間より良いものを作り上げられるように頑張っています。

当日は是非劇場でご覧ください。

けやこぶ校外学習~流山本町周辺散策~

2月20日(火)、けやき学級、こぶし学級の生徒で、校外学習に行ってきました。

今回の校外学習の目的は、

「流山市本町周辺の散策し、流山市の歴史や文化に触れたり土地の特徴を体感したりすることで自分の住む流山市の理解を深める」事です。

学校を出発して東武バスに乗車し、途中下車して、流山鉄道流山駅に向かいました。

流山鉄道は、大正2年(1913年)に開業した鉄道です。当時は都内に出るためには船での輸送が主であったため、松戸と流山の鉄道がつながり、大変喜ばれたそうです。駅舎の券売機では切符を購入し、電車に乗車します。

券売機で購入した人は左のピンクの切符、窓口で購入した人は硬券をもらえます。(硬券:日本の明治の鉄道創業期より使用されていた、厚紙で出来た切符の事です。昔はホームに入る際に、切符切りの駅員さんがいて、乗る際には切符を切ってくれました。)

流鉄の列車は赤(あかぎ号)、黄(なの花号)、黄緑(若葉号)、ピンク(さくら号)、オレンジ(流星号)の5種類があり、今回はさくら号に乗車しました。

平和台駅を下車し、まずは一茶双樹記念館に行きました。

一茶双樹記念館は、俳人小林一茶とみりん醸造創設者の一人と言われる五代目秋元三左衛門(俳号双樹)の資料の展示や保管がされている記念館です。

当時小林一茶さんは、秋元三左衛門さんと交友関係があり、流山の地を50回以上訪れていたそうです。記念館には、俳句と一緒に、みりんに関する資料が多く展示されています。

また、ひな祭りが間近なこともあり、ひな人形が展示されていました。

ここで教えていただいたことを少しご紹介します。

(関東雛と京雛の違い)

一番大きな違いは、ひな壇の一番上の段の男雛と女雛の位置が違います。

写真の雛飾りは、京雛です。(男雛が右、女雛が左)

(つるし雛について)

つるし雛が始まったのは、江戸時代といわれています。昔、特別裕福ではない一般のお家では、雛人形はとても高価なもので、なかなか手に入らないものでした。しかし、生まれてきた子供の幸せを願う気持ちはみんな一緒です。家族の皆から近所の人たちまで、みんなで少しずつ小さな人形をつくり、持ち寄って「つるし雛」が作られ始めたそうです。また、その人形にも意味があります。いくつかご紹介します。

花(はな)花のように可愛く育ちますように。

春駒(はるこま)子供が楽しく遊び、元気に育ってくれますように。

唐辛子 可愛い娘とお雛様に悪い虫がつきませんように。

次は、流山まちなかミュージアムに向かいました。

みりん工場の壁面に、展示されているのは、流山白みりんの資料です。給食のメニューでも登場した、みりんマフィンの良い香りが工場からよくしてきました。

2014年に流山の特産品である「白みりん」が誕生して200周年を迎えたことを記念し、「流山本町まちなかミュージアム」が設置されました。

現存する流山最古のみりんラベルや、流山のみりん醸造をけん引した秋元家の「天晴」と堀切家の「万上」のポスターを、皆で見学しました。

流山本町内を歩き、流山万華鏡ギャラリー&ミュージアムに到着しました。

館内には、流山市在住で、世界的に活躍する万華鏡作家の中里保子さんの作品をはじめ、多くの作家の万華鏡作品の展示・販売がされていました。厚い本の中やお花の中をのぞくと中が万華鏡になっていたり、まわりの景色が万華鏡になってしまったり・・・!素敵な万華鏡をたくさん見学できて、楽しかったと話してくれる生徒が多くいました。

ミュージアムの後は、江戸川河川敷に行きました。先週はぽつぽつと咲いていた菜の花が、一面に咲いています。心地の良い風が吹き、周りには新しくできた有料道路や、うっすらと東京スカイツリーを眺めることができました。

散歩をしている方から、良い天気だと、ここから富士山と筑波山、東京スカイツリーを一望できますよ。と教えていただきました。機会があったらぜひ見てみたいですね。

流山本町内へ戻り、閻魔堂へ。

閻魔堂は、安永5年(1776年)に建てられたお堂です。お堂には、閻魔大王が鎮座しています。

仏教では、人間は「四十九日」には、生前の行い如何により、天道から地獄までの「六道」に生まれ変わるとされていて、死後七日ごとに、冥府の十人の王(裁判官)の裁きを受けることになるそうです。その中でも、5番目で三十五日目の閻魔さまは、いくら罪を逃れようと嘘をついても必ず見破ってしまう一番強面で力があることで知られているそうです。

閻魔様を見て、誰も何も言っていないのに、「僕は悪いことしていない。」「私は日頃の行いが良いから・・・。」

とつぶやいていた人がいたようないなかったような・・・。不思議な力を感じる空間でしたね。

閻魔堂から流山駅に戻り、駅の前で記念撮影。駅の線路沿いの壁に描かれている流山の風景画を見ながら、流山市役所内の喫茶店「アモール」へ行きました。

来年度、1年生と2年生は校外学習があります。その時の練習も兼ねて、メニューを見て、注文し、自分でお金を支払いました。皆自分で注文し、お金を支払うことができました。

また、実際に喫茶店で働いている様子を見て、接客をしている様子を見学して学びました。学校でもお茶の出し方や注文の取り方を練習していたので、実際にお店で働いている様子を見せていただき、とても勉強になる時間を過ごすことができました。

今まで知らなかった流山のこと。自分のこと。仲間のこと。学校に帰ってきた後に、しおりに振り返りを書きながら、皆で発表し合い、たくさんの発見があったことを共有できました。

皆で過ごせた楽しい時間。3年生とはあと少しの時間。日々の生活がかけがえのない時間だと気づけた校外学習になりました。

校外学習で見学、利用させていただいた施設の方、快く校外学習に送り出してくださった保護者の皆様、ありがとうございました。良い時間を過ごすことができたと思います。

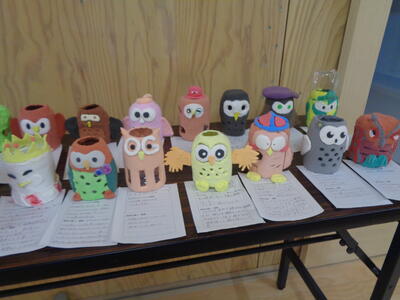

おおぐろ中のシンボルでお出迎え

おおぐろ中のシンボルと言えば、何でしょう…

そう、フクロウ!!!

校章にもなっています。

日本でフクロウは、「不苦労」や「福来郎」という字があてられ、苦労しない、福を呼び込む縁起の良い生き物とされています。

また、海外では、「知性の象徴」や「森の賢者」とも呼ばれています。

生徒たちの調べによると、夜行性なので暗い中でも「見通しが明るい」や、首が270度回ることから「お金に困らない」とも言われていることがわかりました。

そんな縁起の良い本校のシンボルにちなみ、

1年生が美術の時間に、オリジナルのフクロウを考え制作しました!

まず、自分のオリジナルのフクロウがどんなパワーや特長を持っているかを考えました。

「学業成就」「夢をかなえてくれる」「家の厄を払ってくれる」「癒してくれる」など、思い思いの設定をしました。

次に、その設定=コンセプトを色や形に落とし込み、アイデアスケッチを描きました。

そして、そのコンセプトとアイデアスケッチをもとに、いよいよ紙粘土で具現化していきます。

皆自分の願いを込めて、細部にこだわって真剣に制作していました。

最後に、「フクロウは目と口ばしが重要!暗闇を見渡すぎょろっとしたまん丸の目ととがった口ばしでフクロウらしさが出る!」という話をしました。

しかし、学年全員に同じ話をしても、仕上がったフクロウたちを見ると、どれ一つとして同じ顔のフクロウはおらず個性豊かな作品ばかりでした。

生徒達は、完成した作品をタブレットで思い思いに撮影しオクリンク上で鑑賞したり、実際に展示して鑑賞したりしました。

ずらっと並ぶフクロウたちからは、生徒達の願いや前向きなパワーが伝わってきます。

こんなにたくさんのフクロウがいれば、おおぐろ中に多くの福が呼び込まれること、間違いないですね!

第3学年 公立高校入試に臨む!

2月20日(火)、21日(水)に千葉県公立高校入試が行われます。

今年度の入試日程は以下の通りとなっています!

2日間で「学力検査」「学校設定検査」が行われます。

おおぐろの森中学校では、これまでお伝えしている通り、公立高校入試に向けた支援を行っています。

面接練習では、「志望理由」「中学校生活で頑張ったこと」「将来がんばりたいこと」などの質問をしてきました。将来のこと・自分の夢のことなどと繋げて、志願する高校での目標を伝えることが大切です。

12月頃の練習では、質問の答えや言葉遣い、礼法などがたどたどしかった生徒が多くいました。

練習を重ねていく中で、

「聞かれたことに素直に答えられる」

「話し相手や場面に合わせた言葉遣いができる」

「入退室の方法が整然としている」

など、とても素敵な姿で面接練習に臨むことのできる生徒が増えてきました。

休み時間や放課後に、部活動や教科の先生に練習をお願いする生徒もいて、3年生の学年目標である「一生懸命」になって努力する姿が素敵でした。

今日は入試前日・・・

多目的ホールでは当日の確認や注意点、八藤後教諭から入試に臨む心構えなどの話がありました。

最後には入試を全員で乗り越えようと、心を一つにしました。

入試を受けるのは一人に思えても、皆さんの後ろには支える仲間や家族、先生方がいます。

一人ではありません。そう、まさにFamily Oguroです!

Family一同、健闘を祈っています。 夢に向かって頑張れ3年生!!

繋がっていくこと Part2

2月14日(水)流山おおたかの森駅の自由通路で「石川県能登町への募金活動」を行いました。

今回参加したのは、3年生の有志生徒たちです。

1・2年生のスタディウィークや来週の公立高校入試を慮り、3年生が集まりました。

初めは緊張していた様子でしたが、徐々にいつもの調子になり大きな声で

「おおぐろの森中学校です。能登への募金を行っております!」

「能登へのエールをお願いします!」

「おはようございます。募金お願いします!」

と、一生懸命に活動していました。

2月14日はバレンタインデーということもあり、募金をしてくださった方にチョコをプレゼントする企画も行いました。

募金をする際に、「頑張ってね。」とか「少しだけど…」と声をかけてくださる方が多かったです。

出勤途中の保護者の方々からも、温かい励ましの言葉や募金をしていただきました。

このように生徒と保護者、地域の方が繋がり、そして、それが能登へと繋がっていく……

募金と一緒に生徒の心まで届けられるような気がしました。

東日本大震災の際にはホットスポットになった流山に、能登から多くの海洋深層水が届いたということです。

当時、中学3年生は2・3歳。

もしかしたら、ミルクや離乳食で能登の水を使っていたかもしれません。

遠く離れた地でも互いを思いやり繋がりは続いていくものだと思います。

もうすぐで卒業の3年生。

おおぐろの森中で得た「繋がり」を大切にできる人であってほしいと願います。

※今回は、近隣の小中学校と連携し、流山おおたかの森駅で5校(小山小・おおたかの森小・おおぐろの森小・おおたかの森中・おおぐろの森中)、南流山駅で3校(鰭ケ崎小・南流山小・南流山中)で同時に行われました。

今回は、おおたかの森駅、南流山駅で、¥407,635 の募金していただきました。

流山市議会から能登町議会を通して、能登町の教育関連の復旧に役立てていただけるようお届けします。

ぐるっと流山でも紹介されました。

https://www.city.nagareyama.chiba.jp/1000009/1044773.html

東京新聞で南流山駅で同時に行った募金活動の様子が紹介されました。