文字

背景

行間

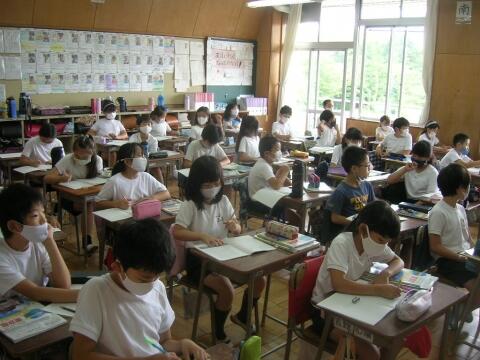

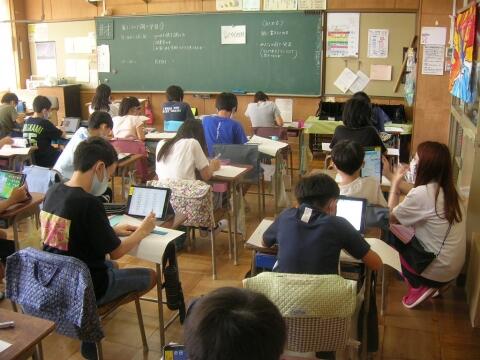

最近の学校の様子から

学校の様子

校長室の窓から281

読み聞かせの取材に行く途中に多目的ホールの前を通りかかると、6年1組と1年1組の児童が楽しそうに遊んでいました。

今日は、たてわり班活動の代わりに行う兄弟学年での交流の2回目です。

ハンカチ落としをしているグループがありました。

交流も2回目になるので、前回のような緊張感はなく、和気あいあいとした雰囲気でした。

体育館では、残りのグループが楽しそうに遊んでいました。

こちらは、宝探しをしているようで、6年生が隠した宝を楽しそうに探していました。

温かい気持ちの交流が感じられ、6年生にとっては、卒業前の思い出として、そして1年生には、上級生の優しさに触れ憧れの気持ちをもつ素敵な時間となりました。

今日は、たてわり班活動の代わりに行う兄弟学年での交流の2回目です。

ハンカチ落としをしているグループがありました。

交流も2回目になるので、前回のような緊張感はなく、和気あいあいとした雰囲気でした。

体育館では、残りのグループが楽しそうに遊んでいました。

こちらは、宝探しをしているようで、6年生が隠した宝を楽しそうに探していました。

温かい気持ちの交流が感じられ、6年生にとっては、卒業前の思い出として、そして1年生には、上級生の優しさに触れ憧れの気持ちをもつ素敵な時間となりました。

校長室の窓から280

今日は、昨日にも増して寒い朝となりました。

外の寒暖計を見たら0℃を指していました。

足踏みや揉み手で寒さをしのぎながら玄関の所で児童を迎えていると、何人もの保護者の方々が通って行かれて、今日は読み聞かせの日だったことを思い出しました。

今日は、3,5年生で保護者による読み聞かせが行われました。

3年1組

3年2組

5年1組

5年2組

5年3組

急きょ交代で来ていただいた保護者の方もいるようです。

季節や社会情勢なども踏まえた本を選んで読み聞かせをしてくださいました。

児童も熱心に聞き入っていました。

こうやって、心穏やかに1日をスタートできるのは、とても良いことだと思います。

これからもよろしくお願いいたします。

外の寒暖計を見たら0℃を指していました。

足踏みや揉み手で寒さをしのぎながら玄関の所で児童を迎えていると、何人もの保護者の方々が通って行かれて、今日は読み聞かせの日だったことを思い出しました。

今日は、3,5年生で保護者による読み聞かせが行われました。

3年1組

3年2組

5年1組

5年2組

5年3組

急きょ交代で来ていただいた保護者の方もいるようです。

季節や社会情勢なども踏まえた本を選んで読み聞かせをしてくださいました。

児童も熱心に聞き入っていました。

こうやって、心穏やかに1日をスタートできるのは、とても良いことだと思います。

これからもよろしくお願いいたします。

校長室の窓から279

今季一番の冷え込みの中でしたが、児童は元気に登校してきました。

朝の挨拶も上手です。

今日は、火曜日なので放送による児童朝会がありました。

今日は、ピアノコンクールで賞状をもらった児童と東京都小学生科学展に作品応募し、多摩市代表として都の優秀賞をもらった児童の紹介をしてから、次のような話をしました。

【大松台小の子どもの良い所=挨拶、挑戦、まじめに取り組む】

最近、私は、朝ぎりぎりに学校に来て玄関に立てないことがあるが、そんな中でも、遠くから私の姿を見付け「校長先生、おはようございます!」と挨拶してくれる子がいて元気になる。今朝は、久しぶりに玄関に立ったが多くの子が自分から挨拶をしてくれた。週当番の先生の日誌にも「しっかり挨拶できる子が増えた」と書いてあり、とても嬉しい。良いことは続けて行こう。

また、先々週、先週、今日と頑張った人の紹介をしたが、様々なことに積極的に挑戦しているのもとても良いことである。

普段の学習や校外での学習にまじめに取り組むことも素晴らしい。4年生が駅前見学で行き帰りにも関心をもって学ぶ姿や6年生が小中交流会でしっかり話を聞く態度も素晴らしかった。このような良いことをどんどん伸ばして行こう。

【なわとび週間の取組について】

昨日からなわとび週間が始まった、私は、昨日の中休みに校庭に行ったが、低学年の人たちが、熱心に取り組む姿が見られた。カードを持って行き自分なりの目標をもって取り組むこと、そして、寒さに負けない丈夫な体を作る上でも良い取り組みである。

昨日は、高学年の体育委員の人が低学年の人のカードを見てくれている様子が見られたが、見てもらったり教えてもらったりしながら練習するのも良いと思う。それぞれ目標に向かって頑張って行こう。

校長室の窓から278

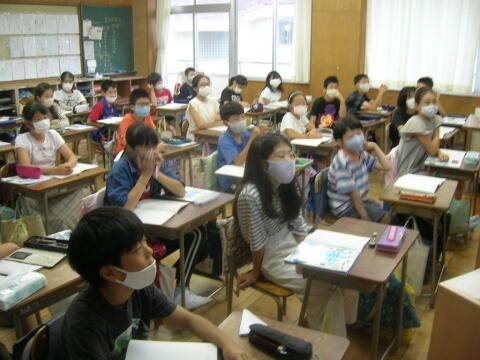

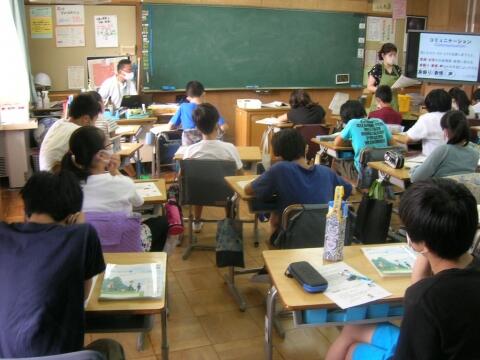

今日の7時間目には、6年生が多目的ホールに集まって「小中児童生徒交流会」が行われました。

この交流会は、例年であれば6年生が鶴牧中に行って行うものですが、今年は、感染予防のため、Zoomを利用したオンライン交流となりました。

はじめの言葉に続いて、生徒会本部役員の自己紹介や生徒会長の話がありました。

続いて鶴牧中の生活についての説明がありました。

児童は事前に配られた生徒会作成の、中学校の生活についてのチラシも見ながら話を聞いていました。

行事や部活動については、写真を映し出しながらの説明がありました。

少しは、中学校の様子がイメージできたでしょうか。

最後は、質問コーナーでした。

大松台小の質問は、「先生と生徒の仲は良いですか?」「先生は怖くありませんか?」など先生に関わる質問で、笑いが起きて和やかな雰囲気になりました。

このような取組を通して、6年生が少しでも不安なく、期待をもって中学校に入学してくれることを願っています。

この交流会は、例年であれば6年生が鶴牧中に行って行うものですが、今年は、感染予防のため、Zoomを利用したオンライン交流となりました。

はじめの言葉に続いて、生徒会本部役員の自己紹介や生徒会長の話がありました。

続いて鶴牧中の生活についての説明がありました。

児童は事前に配られた生徒会作成の、中学校の生活についてのチラシも見ながら話を聞いていました。

行事や部活動については、写真を映し出しながらの説明がありました。

少しは、中学校の様子がイメージできたでしょうか。

最後は、質問コーナーでした。

大松台小の質問は、「先生と生徒の仲は良いですか?」「先生は怖くありませんか?」など先生に関わる質問で、笑いが起きて和やかな雰囲気になりました。

このような取組を通して、6年生が少しでも不安なく、期待をもって中学校に入学してくれることを願っています。

校長室の窓から277

今週から真冬の寒さという予報が出ていましたが、中休みに校庭に出てみると沢山の児童がなわとびに取り組んでいました。

大松台小では、今週からなわとび週間として体力づくりの一環で短なわに取り組んでいます。

密を避ける観点から、今年度は長縄は、実施せず、しかも中休みは低学年、昼休みは高学年と校庭の使用時間を分けて行っています。

ベニヤ板で作られたなわとび台の上で二重跳びに挑戦している児童もいました。

朝礼台の周りには、5,6年の体育委員がいて、低学年の児童のなわとびカードを見てあげていました。

こうした場所でも異学年の交流があるのは、とても良いことだと思いました。

大松台小では、今週からなわとび週間として体力づくりの一環で短なわに取り組んでいます。

密を避ける観点から、今年度は長縄は、実施せず、しかも中休みは低学年、昼休みは高学年と校庭の使用時間を分けて行っています。

ベニヤ板で作られたなわとび台の上で二重跳びに挑戦している児童もいました。

朝礼台の周りには、5,6年の体育委員がいて、低学年の児童のなわとびカードを見てあげていました。

こうした場所でも異学年の交流があるのは、とても良いことだと思いました。

校長室の窓から276

今日は、4時間目の途中から避難訓練がありました。

予告無しで地震を想定した訓練です。

ほとんどの児童が「お(押さない)・か(駆けない)・し(しゃべらない)・も(戻らない)」の約束を守って避難をすることができました。

しかし、最後の私の話が始まる時におしゃべりがなかなか止まらなかった児童がいたので、「命を守るための訓練で、普段から真剣に取り組むことが大切である。」という話をしました。

次回は、この課題をクリアしてくれることを期待しています。

校長室の窓から275

今日は、木曜日なので校庭で児童集会が行われました。

今日の集会は、「ジェスチャークイズ集会」です。

集会委員が朝礼台の上で行うジェスチャーを見て、三択の問題に立ったり、座ったり、手を挙げたりして答えていきます。

今日は、野球、バスケットボール、カーリングなどスポーツに関わる問題が5問出題されました。

集会委員のジェスチャーが上手だったので、正解した児童が多かったです。

寒い中でしたが、児童は楽しそうにクイズに参加していました。

校庭の紅葉が目に鮮やかです。

校長室の窓から274

今日は、午前中に4年生の「駅前見学」があったので付き添って行きました。

この学習は、総合的な学習の時間の「広げよう!やさしい町」という単元で福祉について学ぶものです。

校庭で集合して、これから多摩センター駅まで歩いて行きます。

鶴牧西公園のきれいな紅葉の中を歩いて行きます。

間を空け過ぎたり、横に広がったりすることなく上手に歩いています。

多摩センターに着くまでも、今日のめあてである「バリアフリー」という視点で、点字ブロックを見付けたり、スロープの傾斜を体感したりと学んでいる姿に感心しました。

駅前に着いてからは、クラスごとに「バスターミナル」「鉄道の駅」「モノレールの駅」を順に入れ替わりながら見学しました。

私は3組と一緒に回りました。

初めは、バスターミナルの見学です。

写真が暗くて見にくいと思いますが、エレベーターのボタン周りやポストなどに点字があることを発見していました。

一般の公衆電話ボックスと車椅子用の公衆電話ボックスを比較して、広さや電話機の高さの違いなどについて気付いていました。

その後、車椅子スロープを通って鉄道の駅に向かいました。

鉄道の駅では、券売機の横にある点字の料金表や駅構内の案内板に点字や音声による案内があることなどを調べていました。

モノレールの駅では、新しくできたエレベーターの様子などを見学しました。

その後、道路に下りて、横断歩道脇の信号にある視覚障害者用の音響用押しボタンなどを見て戻りました。

今日は、4年生で初めての校外学習とのことでしたが、往復3km以上を歩き無事に帰ってきました。

意欲的に学ぶ姿が大変立派でした。

今日学んだことを生かして、誰にも「やさしい町」にしていくために、自分はどうするかを考え、実行してくれることを期待します。

この学習は、総合的な学習の時間の「広げよう!やさしい町」という単元で福祉について学ぶものです。

校庭で集合して、これから多摩センター駅まで歩いて行きます。

鶴牧西公園のきれいな紅葉の中を歩いて行きます。

間を空け過ぎたり、横に広がったりすることなく上手に歩いています。

多摩センターに着くまでも、今日のめあてである「バリアフリー」という視点で、点字ブロックを見付けたり、スロープの傾斜を体感したりと学んでいる姿に感心しました。

駅前に着いてからは、クラスごとに「バスターミナル」「鉄道の駅」「モノレールの駅」を順に入れ替わりながら見学しました。

私は3組と一緒に回りました。

初めは、バスターミナルの見学です。

写真が暗くて見にくいと思いますが、エレベーターのボタン周りやポストなどに点字があることを発見していました。

一般の公衆電話ボックスと車椅子用の公衆電話ボックスを比較して、広さや電話機の高さの違いなどについて気付いていました。

その後、車椅子スロープを通って鉄道の駅に向かいました。

鉄道の駅では、券売機の横にある点字の料金表や駅構内の案内板に点字や音声による案内があることなどを調べていました。

モノレールの駅では、新しくできたエレベーターの様子などを見学しました。

その後、道路に下りて、横断歩道脇の信号にある視覚障害者用の音響用押しボタンなどを見て戻りました。

今日は、4年生で初めての校外学習とのことでしたが、往復3km以上を歩き無事に帰ってきました。

意欲的に学ぶ姿が大変立派でした。

今日学んだことを生かして、誰にも「やさしい町」にしていくために、自分はどうするかを考え、実行してくれることを期待します。

校長室の窓から273

気持ちの良い冬晴れです。

透き通った空気の中、児童は、頑張って登校してきました。

今日は、火曜日なので放送による児童朝会がありました。

読書感想文コンクールで賞状をもらった児童の紹介をしてから、次のような話をしました。

【いじめや暴力のない学校づくりを】

先週の朝会で人権週間の話をしたが、高学年の標語にはいじめに関するものが多くあった。また、先週の朝会では「相手のことを考え、ぶつかったりたたいたりすることはやめよう。」という話もした。

人の心や体を傷つけるいじめや暴力は絶対にしてはならない。なぜなら皆一人一人がかけがえのない大切な人間で、誰一人として傷つけられて良い人はいないからである。

私は前にも話した「えがおのなかま」という大松台小の合言葉を校長室の前に貼った。皆が笑顔で過ごせる、いじめや暴力のない学校をつくっていこう。

【宇宙に関心を】

ニュースで「はやぶさ2」が小惑星「リュウグウ」から採取した砂などが入ったカプセルがオーストラリアの砂漠で回収されたと聞いた人もいると思う。そのカプセルは、今日にも相模原にあるJAXAの研究所に運ばれて分析されるとのことである。

私は、理科を勉強している先生たちとその研究所に行ったことがあり、日本の技術のすばらしさに感動した。皆さんもぜひ宇宙に関心をもってほしい。

この前話した、国際宇宙ステーションは、明日明後日が良く見えるとのことである。

明日は夕方5:55頃、南西の空50度ぐらいに西から南の方に移動するのが見える。

また、明後日夕方には、5:06頃北西の空から5:09頃東寄り84度の天頂近くを通り5:12頃南東の方向に移動していくとのことである。

このデータは、学校HPに載せておくので興味をもった人は、ぜひ家の人と一緒に見てみると良いと思う。

校長室の窓から272

12月を迎え、後期の前半も残すところ3週間となりました。

本校では、今週もオリンピック・パラリンピック教育の取組が行われます。

2時間目に体育館に行くと、4年1組のブラインドサッカーの体験教室が始まっていました。

写真は、ブラインドサッカー用の鈴が入ったボールの音で目隠しをした友達を案内している様子です。

このプログラムでは、「東京ヴェルディ」の障害者スポーツ指導員の方に来ていただき、様々な体験をします。

感染予防のため、1クラスずつの実施となるので2組と3組は、水曜日と金曜日に体験する予定です。

写真は、友達の声かけなどを頼りに足でドリブルとしているところです。

これらの体験を通して障害者スポーツへの関心を高めるとともに、共生社会について学んでいる総合的な学習の時間にこの体験を生かしてほしいと思います。

本校では、今週もオリンピック・パラリンピック教育の取組が行われます。

2時間目に体育館に行くと、4年1組のブラインドサッカーの体験教室が始まっていました。

写真は、ブラインドサッカー用の鈴が入ったボールの音で目隠しをした友達を案内している様子です。

このプログラムでは、「東京ヴェルディ」の障害者スポーツ指導員の方に来ていただき、様々な体験をします。

感染予防のため、1クラスずつの実施となるので2組と3組は、水曜日と金曜日に体験する予定です。

写真は、友達の声かけなどを頼りに足でドリブルとしているところです。

これらの体験を通して障害者スポーツへの関心を高めるとともに、共生社会について学んでいる総合的な学習の時間にこの体験を生かしてほしいと思います。

校長室の窓から271

寒い日が続いています。

昨日は出張で明日も不在にするので、今日は1.2時間目に校舎内を回りました。

仕事も溜まっているので3時間目に校長室で仕事をしていたら、6年1組の児童が校長室の扉をノックして入ってきました。

話を聞くと家庭科の学習で様々な場所の照度(明るさ)や温度を調べているとのことでした。

色々な話をしていたら、「校長室に入るのが初めて」という児童もいたので、「いつでも来て良いんだよ。よく1年生が遊びに来るよ。」と話したら、「また後で来ます。」と言って中休みに沢山の子が来ました。

歴代の校長先生の顔写真を見たり、卒業アルバムを見て「お姉ちゃんどこかな?」「〇〇先生、若い!」などと話したりして、実に楽しそうです。

この前は、教室を回っている時に、廊下から6年3組の教室の中を閉まっている扉のガラス越しにのぞいたら、気付いた児童がいたので手を振ったら何人もが手を振り返してくれました。

本当に大松台小の児童は、素直で可愛いです。

昨日は出張で明日も不在にするので、今日は1.2時間目に校舎内を回りました。

仕事も溜まっているので3時間目に校長室で仕事をしていたら、6年1組の児童が校長室の扉をノックして入ってきました。

話を聞くと家庭科の学習で様々な場所の照度(明るさ)や温度を調べているとのことでした。

色々な話をしていたら、「校長室に入るのが初めて」という児童もいたので、「いつでも来て良いんだよ。よく1年生が遊びに来るよ。」と話したら、「また後で来ます。」と言って中休みに沢山の子が来ました。

歴代の校長先生の顔写真を見たり、卒業アルバムを見て「お姉ちゃんどこかな?」「〇〇先生、若い!」などと話したりして、実に楽しそうです。

この前は、教室を回っている時に、廊下から6年3組の教室の中を閉まっている扉のガラス越しにのぞいたら、気付いた児童がいたので手を振ったら何人もが手を振り返してくれました。

本当に大松台小の児童は、素直で可愛いです。

校長室の窓から270

今日もかなりの冷え込みでしたが、気持ちの良い晴天です。

今日は、月初めの火曜日なので校庭での児童朝会がありました。

今日は、まず最初に「歯・口の健康に関する図画ポスターコンクール」で2名の児童が入賞したのでその表彰を行いました。

他にも応募した児童がいるので「色々な機会をとらえて挑戦することが大切」と伝えてから話に入りました。

児童は、時間通りに集まって、寒い中でしたがしっかり話を聞いていました。

今日は、人権週間に関わる話をしました。

【人権週間の取組~考えてほしいこと】

今週の12月4日から人権週間が始まるのに向けて、皆さんも人権標語を書いたことと思う。私も廊下に貼ってある標語を見せてもらったが「笑顔」という言葉が多く嬉しかった。人権とは、一人一人が大切にされ笑顔になることにもつながる。

他にも、あいさつ、言葉かけなどが標語に書かれていた。私は、先週から家族の具合が悪くて休んだり、朝ぎりぎりに学校に来ることがあって玄関に立てない日が続いていた。そんな中、昨日「朝、校長先生立っていないけど、大丈夫ですか?」と声をかけてくれた子がいて優しい気持ちが伝わってきた。

ぜひ、皆さんも標語に書いたことを実行して、一人一人が大切にされ笑顔になれる学校を作っていこう。そのことが合言葉の「笑顔の 学校 大松台」につながっていく。

もう一つ人権に関わって考えてほしいことがある。廊下などで時々ふざけて友達にぶつかったり、たたいたり、乱暴な言葉を使ったりしている姿を見かける。楽しいつもりかもしれないが、相手は嫌な思いをしているかも知れない。私が人権の標語を作るとしたら「ちょっと待て相手のことも考えて」となる。自分だけでなく周りのことも考えて、人権が大切にされる学校にしていこう。

校長室の窓から269

先週の木、金と家庭の都合でお休みをいただいていたので、HPの更新が止まっておりました。

今後も無理せず続けて行きますので、よろしくお願いいたします。

今日は、今季一番の冷え込みと言うことでしたが、中休みに校庭を見ると元気に遊ぶ児童の姿が見られました。

体育の授業に出る児童は、半袖、半ズボンです。

子どもは元気です。

さて、明日12月1日(火)15:00~は1,3,5年

そして、12月3日(木)15:00~は2,4,6年の保護者会です。

各教室で行いますので、ぜひご出席ください。

今後も無理せず続けて行きますので、よろしくお願いいたします。

今日は、今季一番の冷え込みと言うことでしたが、中休みに校庭を見ると元気に遊ぶ児童の姿が見られました。

体育の授業に出る児童は、半袖、半ズボンです。

子どもは元気です。

さて、明日12月1日(火)15:00~は1,3,5年

そして、12月3日(木)15:00~は2,4,6年の保護者会です。

各教室で行いますので、ぜひご出席ください。

校長室の窓から268

冷たい雨が降っています。

先週の暖かさとは違って寒い日が続いているので体調管理に気を付けなくてはなりません。

さて、大松台小学校では、先週から今週へとオリンピック・パラリンピック教育の取組が続いています。

本日は、5年生が国士舘大学の田口教授や陸上競技部員から、陸上競技の実技指導を受けました。

今日は、あいにくの雨のため、体育館で1クラスずつの実施となりました。

写真は、5年1組への指導の様子です。

まず初めに、田口教授から陸上競技や本日の内容についてのお話がありました。

皆、きちんと体育すわりで聞いています。

次に、陸上競技部員による砲丸投げやスターティングブロックを使ったスタートなどのデモンストレーションを見ました。

写真は、スタートの様子ですが速すぎて影のようにしか写りませんでした。

準備運動をして、いよいよ体験の始まりです。

児童は、普段からエアロビクスで鍛えているのでとても良い動きでした。

続いて、色々な姿勢からのダッシュです。

写真は、児童が提案したヤンキー歩きからのダッシュの様子です。

最後に体育館の周りに置かれたミニハードルを使って、ハードル走をしました。

アドバイスをよく聞いて取り組んだので、1回目より2回目の方が速く走れた児童が沢山いました。

短い時間でしたが、貴重な体験をすることができました。

児童には、この体験を今後の授業に生かしてほしいと思います。

先週の暖かさとは違って寒い日が続いているので体調管理に気を付けなくてはなりません。

さて、大松台小学校では、先週から今週へとオリンピック・パラリンピック教育の取組が続いています。

本日は、5年生が国士舘大学の田口教授や陸上競技部員から、陸上競技の実技指導を受けました。

今日は、あいにくの雨のため、体育館で1クラスずつの実施となりました。

写真は、5年1組への指導の様子です。

まず初めに、田口教授から陸上競技や本日の内容についてのお話がありました。

皆、きちんと体育すわりで聞いています。

次に、陸上競技部員による砲丸投げやスターティングブロックを使ったスタートなどのデモンストレーションを見ました。

写真は、スタートの様子ですが速すぎて影のようにしか写りませんでした。

準備運動をして、いよいよ体験の始まりです。

児童は、普段からエアロビクスで鍛えているのでとても良い動きでした。

続いて、色々な姿勢からのダッシュです。

写真は、児童が提案したヤンキー歩きからのダッシュの様子です。

最後に体育館の周りに置かれたミニハードルを使って、ハードル走をしました。

アドバイスをよく聞いて取り組んだので、1回目より2回目の方が速く走れた児童が沢山いました。

短い時間でしたが、貴重な体験をすることができました。

児童には、この体験を今後の授業に生かしてほしいと思います。

校長室の窓から267

三連休明けの朝、今日は雲が多い天気ですが、登校してくる児童は、晴れやかな笑顔で元気な挨拶をしてくれました。

今日は、火曜日なので児童朝会がありました。

放送で次のような話をしました。

【大松台小の子どもの良い所=オリンピック・パラリンピック教育の取組】

今日も外に立っていたら、元気良く挨拶する児童が沢山いた。休み明けでもしっかり挨拶できているのはとても良いことである。続けて行こう。

先週もオリンピック・パラリンピック教育の4年生の取組を紹介したが、先週の水曜日に6年生がパラリンピックの冬2回、夏4回に出場し、両方で金メダリストになった土田和歌子さんの話を聞く機会があった。

土田さんは、当日金メダルをお持ちになり、6年生全員が触れることもできた。私も話を聞いたが15年以上世界の一線級で活躍し、今なお車いすのマラソンと新しいパラトライアスロンに挑戦するという姿勢に感動した。

土田さんは、「挑戦する」「あきらめない」「感謝」という話などをしてくださったが、土田さんへの手紙や日記を見ても、6年生が良く話を聞いていたことが分かった。また、講演の後の質問やお礼の言葉もさすが6年生というものだった。

今週は、5年生3年生2年生が陸上競技や跳び箱の体験をする機会がある。ここでもしっかり学ぼう。

【3連休の過ごし方=興味をもったことを調べてみよう】

今日も外に出たら、三連休に「ばあばの家に行った」「動物園に行って絵を描いてきた」など、話を聞かせてくれた人がいた。

私は、家でゆっくり過ごしたが、初日にラジオで「宇宙飛行士の野口聡一さんが滞在している国際宇宙ステーションが見える。」と聞いて、見られる時間や方角を調べて観測してみた。私は理科が好きなので、星などもよく見るが、国際宇宙ステーションは、大きく明るく他の星とは、全く違う速さで西の空から北の方へ動いていくのが見えて感動した。皆さんもぜひ興味をもったことを自分で調べてみると良いと思う。

最後に新型コロナウィルスの感染拡大が続いているので、「先週は暖かい日が続いたが今週は寒くなってくるようなので、風邪をひいたり感染症にかかったりしないように健康に気を付けて過ごそう。」と伝えて、話を終わりました。

校長室の窓から266

季節外れの暖かな朝です。

昨日の東京都の新型コロナウィルス新規感染者数は、534人で2日連続で過去最多を更新しました。

そのような中、本校では、昨日の職員打合せでも「体育授業の行い方」「冬の感染症予防対策」などについて確認をし、できることを確実に実施するようにしています。

行事等の実施は、三密を避け感染リスクの軽減を図りながら実施する方向で考えており、2月13日(土)に予定していた学校公開・道徳授業地区公開講座は、2月8日(月)を1組、2月9日(火)を2組、2月10日(水)を3組と3日間に分けて行う予定です。

詳しくは、12月の学校便り等でお知らせしていきますのでよろしくお願いいたします。

さて、今日は、朝の時間に兄弟学年の交流が行われました。

今日の交流は、4年3組と2年3組です。

〇×クイズを出しています。

4年生が一生懸命説明をして、2年生もしっかり聞いています。

多目的ホールでは、4つのグループが交流していました。

体育館でも4つのグループが離れて交流していました。

4年生が考えてきたゲームで楽しく交流しています。

フルーツバスケットをやっていたグループもありました。

短い時間でしたが楽しく交流ができたようです。

これからも様々な工夫をしながら、教育活動を進めていきます。

昨日の東京都の新型コロナウィルス新規感染者数は、534人で2日連続で過去最多を更新しました。

そのような中、本校では、昨日の職員打合せでも「体育授業の行い方」「冬の感染症予防対策」などについて確認をし、できることを確実に実施するようにしています。

行事等の実施は、三密を避け感染リスクの軽減を図りながら実施する方向で考えており、2月13日(土)に予定していた学校公開・道徳授業地区公開講座は、2月8日(月)を1組、2月9日(火)を2組、2月10日(水)を3組と3日間に分けて行う予定です。

詳しくは、12月の学校便り等でお知らせしていきますのでよろしくお願いいたします。

さて、今日は、朝の時間に兄弟学年の交流が行われました。

今日の交流は、4年3組と2年3組です。

〇×クイズを出しています。

4年生が一生懸命説明をして、2年生もしっかり聞いています。

多目的ホールでは、4つのグループが交流していました。

体育館でも4つのグループが離れて交流していました。

4年生が考えてきたゲームで楽しく交流しています。

フルーツバスケットをやっていたグループもありました。

短い時間でしたが楽しく交流ができたようです。

これからも様々な工夫をしながら、教育活動を進めていきます。

校長室の窓から265

今日も暖かな1日です。

昨日の東京都の新型コロナウィルスの新規感染者数は、493人となり感染拡大が止まりません。

都は、感染レベルを引き上げる方向とのことですが、学校で行うべきことは、変わらないと考えています。引き続き感染症予防に留意していきますので、ご家庭でもご協力をお願いいたします。そして、ご心配なことがありましたらいつでも学校にご連絡ください。

さて、今日は1~3時間目にかけて、各教室を回りました。

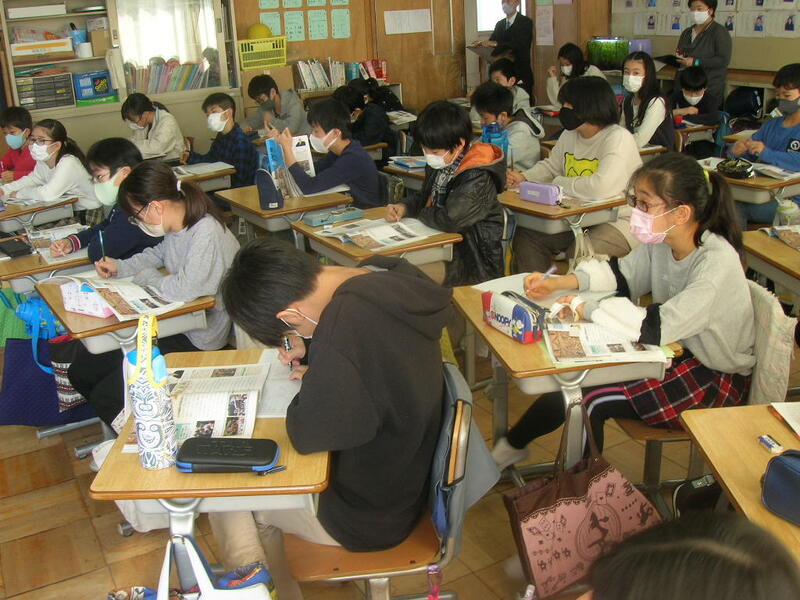

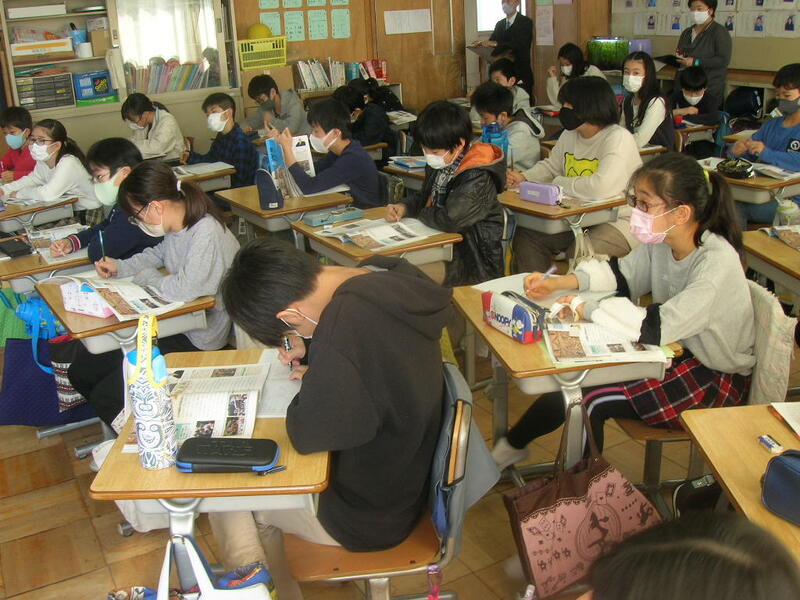

6年3組では、3時間目に社会科の授業をやっていました。

江戸時代の「町人の文化と新しい学問」の単元で、今日は主に人形浄瑠璃や歌舞伎について近松門左衛門の活躍の様子などから学んでいました。

授業では、今年度、国の予算で買ったデジタル教科書の画面を大型モニタに映し出しながら、教師が補足の説明などを加えながら進んでいきます。

児童は、教師の投げかけに反応しながらしっかりとノートをとっています。

デジタル教科書は、教科書の文字や資料の拡大ができるだけでなく、関連する動画を流すこともできます。

今日は、NHK歴史にドキリ「近松門左衛門」のビデオも視聴して学んだので、豊富な資料で短い時間でも町人文化が栄えた様子を理解することができました。

授業開始時間になると、自然と児童から「時間ですよ~」という声がかかって着席したり、ビデオの視聴に合わせてカーテンの開け閉めを行ったりと主体的に動く様子が見られたことに感心しました。

しっかり学びノートを記録するという姿から、中学に進んでいく準備ができてきていると感じました。

昨日の東京都の新型コロナウィルスの新規感染者数は、493人となり感染拡大が止まりません。

都は、感染レベルを引き上げる方向とのことですが、学校で行うべきことは、変わらないと考えています。引き続き感染症予防に留意していきますので、ご家庭でもご協力をお願いいたします。そして、ご心配なことがありましたらいつでも学校にご連絡ください。

さて、今日は1~3時間目にかけて、各教室を回りました。

6年3組では、3時間目に社会科の授業をやっていました。

江戸時代の「町人の文化と新しい学問」の単元で、今日は主に人形浄瑠璃や歌舞伎について近松門左衛門の活躍の様子などから学んでいました。

授業では、今年度、国の予算で買ったデジタル教科書の画面を大型モニタに映し出しながら、教師が補足の説明などを加えながら進んでいきます。

児童は、教師の投げかけに反応しながらしっかりとノートをとっています。

デジタル教科書は、教科書の文字や資料の拡大ができるだけでなく、関連する動画を流すこともできます。

今日は、NHK歴史にドキリ「近松門左衛門」のビデオも視聴して学んだので、豊富な資料で短い時間でも町人文化が栄えた様子を理解することができました。

授業開始時間になると、自然と児童から「時間ですよ~」という声がかかって着席したり、ビデオの視聴に合わせてカーテンの開け閉めを行ったりと主体的に動く様子が見られたことに感心しました。

しっかり学びノートを記録するという姿から、中学に進んでいく準備ができてきていると感じました。

校長室の窓から264

今日も小春日和の暖かな1日です。

大松台小学校では、今週はオリンピック・パラリンピック教育の取組が続きます。

今日は、午前9時から6年生が体育館で、日本人史上初の夏・冬パラリンピック金メダリストである土田和歌子さんの講演を聞きました。

演題は「これまでの取組と現在の活動」で、まず出場したパラリンピックでの取組などについての話を伺いました。

今日は、アテネパラリンピックで獲得された金メダルを持ってきてくださり、6年生一人一人が話を聞きながら触れることができました。

今は、車いすマラソンとトライアスロンで8回目となる東京でのパラリンピック出場を目指しているということです。

6年生の児童も食い入るように土田さんの話を聞いていました。

講演の最後には「挑戦する」「あきらめない」「感謝する」という3つの大事な言葉をいただきました。

講演の後には、デモンストレーションとして競技用車いすで児童の周りを走ってくださいました。

普段の10分の1ほどの力しか出していないとのことでしたが、速すぎて写真にうまく写りませんでした。

その後、代表児童が競技用の車いすに乗せていただき、体験をしました。

最新のカーボン製の車いすで8kg台の重さとのことで、体験した児童も「こぐのが軽い」と感想を述べていました。

沢山の質問をした後、代表児童がお礼の言葉を述べました。

質問も言葉もさすが6年生と感じる立派なもので感心しました。

一人一人の心には、何が残ったでしょうか。

6年生には、この貴重な経験を大切な思い出として、明日からの生活に生かしてほしいと思います。

大松台小学校では、今週はオリンピック・パラリンピック教育の取組が続きます。

今日は、午前9時から6年生が体育館で、日本人史上初の夏・冬パラリンピック金メダリストである土田和歌子さんの講演を聞きました。

演題は「これまでの取組と現在の活動」で、まず出場したパラリンピックでの取組などについての話を伺いました。

今日は、アテネパラリンピックで獲得された金メダルを持ってきてくださり、6年生一人一人が話を聞きながら触れることができました。

今は、車いすマラソンとトライアスロンで8回目となる東京でのパラリンピック出場を目指しているということです。

6年生の児童も食い入るように土田さんの話を聞いていました。

講演の最後には「挑戦する」「あきらめない」「感謝する」という3つの大事な言葉をいただきました。

講演の後には、デモンストレーションとして競技用車いすで児童の周りを走ってくださいました。

普段の10分の1ほどの力しか出していないとのことでしたが、速すぎて写真にうまく写りませんでした。

その後、代表児童が競技用の車いすに乗せていただき、体験をしました。

最新のカーボン製の車いすで8kg台の重さとのことで、体験した児童も「こぐのが軽い」と感想を述べていました。

沢山の質問をした後、代表児童がお礼の言葉を述べました。

質問も言葉もさすが6年生と感じる立派なもので感心しました。

一人一人の心には、何が残ったでしょうか。

6年生には、この貴重な経験を大切な思い出として、明日からの生活に生かしてほしいと思います。

校長室の窓から263

今日も日差し暖かな1日となりそうです。

今日は、火曜日なので児童朝会が放送でありました。

今日は、次のような話をしました。

【大松台小の子どもの良い所=オリンピック・パラリンピック教育の取組】

今年、東京オリンピック・パラリンピックが開かれる予定だったが、新型コロナウィルス感染症で来年に延期されているのは、皆さんも知っていると思う。そのオリンピック・パラリンピックに関わる教育で「夢・未来プロジェクト」の取組を、昨日4年生が行った。

車いすバスケットボールでパラリンピック2大会連続出場をした森紀之さんをお迎えし、話を聞いたり、模範演技を見たり、車いすでの走行やシュートの体験をしたりした。話の聞き方が立派だったし、最後の質問コーナーでも積極的に質問をしていた。終わった後、森さんも子どもたちの反応が良くてやりやすかったし楽しかったとおっしゃっていた。

このように積極的に学ぼうとする姿勢は素晴らしい。明日は、パラリンピックで金メダルを獲得した土田和歌子さんの話を6年生が伺うがここでもしっかり学んでほしい。

【読書週間について】

読書週間が始まったが、これは、読書の力で平和な国を作ろうということで、昭和22年の正に今日11月17日に始まったもので、その後毎年11月3日の文化の日、前後2週間に行われている。

私も小学生の頃から本を読んでいて、図書室の前で紹介している本も子どものころ家にあった分厚い50冊もある文学大全集で何度も読んだ作品である。他にも自然が好きだったのでシートン動物記やファーブル昆虫記などを読んだり、世界の偉人の話を読んでこんな人になりたいなどと思ったりして、理科の先生になった。

このように本は、自分の世界を広げ、未来にもつながっていくものだと思う。今、大松台小では、図書委員の人による低学年への読み聞かせも行われている。読書の秋、ぜひ本に親しもう。

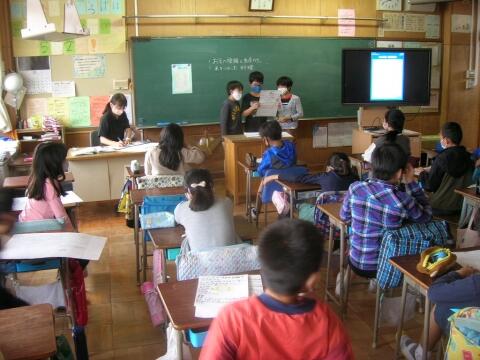

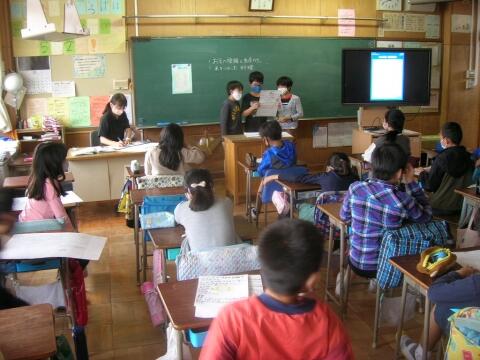

今日の中休みには、2年生の教室で図書委員による本の読み聞かせが行われていました。読み聞かせに真剣に聞き入る児童の姿が素敵でした。

2年1組

2年2組

2年3組

今日は、火曜日なので児童朝会が放送でありました。

今日は、次のような話をしました。

【大松台小の子どもの良い所=オリンピック・パラリンピック教育の取組】

今年、東京オリンピック・パラリンピックが開かれる予定だったが、新型コロナウィルス感染症で来年に延期されているのは、皆さんも知っていると思う。そのオリンピック・パラリンピックに関わる教育で「夢・未来プロジェクト」の取組を、昨日4年生が行った。

車いすバスケットボールでパラリンピック2大会連続出場をした森紀之さんをお迎えし、話を聞いたり、模範演技を見たり、車いすでの走行やシュートの体験をしたりした。話の聞き方が立派だったし、最後の質問コーナーでも積極的に質問をしていた。終わった後、森さんも子どもたちの反応が良くてやりやすかったし楽しかったとおっしゃっていた。

このように積極的に学ぼうとする姿勢は素晴らしい。明日は、パラリンピックで金メダルを獲得した土田和歌子さんの話を6年生が伺うがここでもしっかり学んでほしい。

【読書週間について】

読書週間が始まったが、これは、読書の力で平和な国を作ろうということで、昭和22年の正に今日11月17日に始まったもので、その後毎年11月3日の文化の日、前後2週間に行われている。

私も小学生の頃から本を読んでいて、図書室の前で紹介している本も子どものころ家にあった分厚い50冊もある文学大全集で何度も読んだ作品である。他にも自然が好きだったのでシートン動物記やファーブル昆虫記などを読んだり、世界の偉人の話を読んでこんな人になりたいなどと思ったりして、理科の先生になった。

このように本は、自分の世界を広げ、未来にもつながっていくものだと思う。今、大松台小では、図書委員の人による低学年への読み聞かせも行われている。読書の秋、ぜひ本に親しもう。

今日の中休みには、2年生の教室で図書委員による本の読み聞かせが行われていました。読み聞かせに真剣に聞き入る児童の姿が素敵でした。

2年1組

2年2組

2年3組

校長室の窓から262

今日も素晴らしい天気で日差しが暖かく感じられます。

本校は、様々な機会をとらえてオリンピック・パラリンピック教育に取り組んでいます。

今日は、東京都が委託している事業「夢・未来プロジェクト」に本校が選ばれ、「自分にチャレンジプログラム」という、パラリンピアンとの交流やパラスポーツの体験を4年生が行いました。

9:20過ぎから、お昼過ぎまで各クラス約1時間ずつプログラムを体験します。

最初は4年1組の児童が体験しました。

本日の講師は、車いすバスケットボールでアテネと北京の2大会連続でパラリンピックに出場された森紀之さんです。

最初に普通の車いすと競技用の車いすの違いなどについての話がありました。

続いて森さんの模範演技を見せていただきました。

巧みな車いすの操作とドリブル、そして次々とシュートを決める姿に「おー!」という声が上がっていました。

その後、競技用の車いすに全員が乗って走らせコーンを回って帰ってくるという操作体験をしました。

曲がるところが難しいのですが、上手に操作できている児童がいました。

その次は、車いすやパイプ椅子に座ってのシュート体験です。

下半身が使えないので難しかったですが、回数を重ねるうちにシュートを決めることもできました。

最後は、森さんへの質問コーナーです。

「握力はいくつですか?」「パラリンピックに出場した時の気持ちは?」「3つ願いが叶うとしたら、何を願いますか?」などの沢山の質問が出ましたが、ユーモアも交えながら一つ一つの質問に丁寧に答えていただきました。

児童には、森さんとの貴重な体験を生かし、夢をもち目標に向かって頑張る気持ちをもってくれると良いなと思いました。

本校は、様々な機会をとらえてオリンピック・パラリンピック教育に取り組んでいます。

今日は、東京都が委託している事業「夢・未来プロジェクト」に本校が選ばれ、「自分にチャレンジプログラム」という、パラリンピアンとの交流やパラスポーツの体験を4年生が行いました。

9:20過ぎから、お昼過ぎまで各クラス約1時間ずつプログラムを体験します。

最初は4年1組の児童が体験しました。

本日の講師は、車いすバスケットボールでアテネと北京の2大会連続でパラリンピックに出場された森紀之さんです。

最初に普通の車いすと競技用の車いすの違いなどについての話がありました。

続いて森さんの模範演技を見せていただきました。

巧みな車いすの操作とドリブル、そして次々とシュートを決める姿に「おー!」という声が上がっていました。

その後、競技用の車いすに全員が乗って走らせコーンを回って帰ってくるという操作体験をしました。

曲がるところが難しいのですが、上手に操作できている児童がいました。

その次は、車いすやパイプ椅子に座ってのシュート体験です。

下半身が使えないので難しかったですが、回数を重ねるうちにシュートを決めることもできました。

最後は、森さんへの質問コーナーです。

「握力はいくつですか?」「パラリンピックに出場した時の気持ちは?」「3つ願いが叶うとしたら、何を願いますか?」などの沢山の質問が出ましたが、ユーモアも交えながら一つ一つの質問に丁寧に答えていただきました。

児童には、森さんとの貴重な体験を生かし、夢をもち目標に向かって頑張る気持ちをもってくれると良いなと思いました。

校長室の窓から261

今日は、雲一つない快晴です。

休み時間には、元気よく遊ぶ児童の声が会議室まで聞こえてきました。

今日は、今年度第1回目の学校運営連絡協議会が午前中に会議室で行われました。

この学校運営連絡協議会は、保護者や地域・関係機関の代表の方々にお集まりいただき、学校運営について知っていただき、様々な情報やご意見をいただくものです。

今年度は、開催が遅くなり、年間2回の開催となりました。

今日は、第1回の協議会なので、委員の自己紹介の後、私から6月の保護者会でもお配りした「学校経営方針」についてご説明をしました。

笑顔があふれる学校にするために個に応じた指導や挨拶などの指導を重視し、教職員がチームとしてコロナ禍でも知恵を出し合い対応している様子をお伝えしました。

また、来年度、本校がコミュニティ・スクールになる予定で準備を進めていることや、今年度の成果を踏まえて来年度も2学期制を継続する方向で考えていることもお話ししました。

その後、副校長や主幹から行事予定、活動や取組の報告を行い、各委員の方々からお話をいただきました。

それぞれの立場からの活動報告や情報提供をいただき、学校の必要とする支援を行っていきたいという力強い応援もいただきました。

同時に保・幼・小の連携を工夫していきたい、学力の定着やタブレットの導入に関わる丁寧な説明が必要とのご提案もいただき大変ありがたく受け止めました。

学校ホームページでの発信を楽しみにしているとのお声もいただきましたので、本日いただいたご意見を生かし、更なる教育活動の充実を図り、そのことをていねいにお伝えしていきたいと思います。

休み時間には、元気よく遊ぶ児童の声が会議室まで聞こえてきました。

今日は、今年度第1回目の学校運営連絡協議会が午前中に会議室で行われました。

この学校運営連絡協議会は、保護者や地域・関係機関の代表の方々にお集まりいただき、学校運営について知っていただき、様々な情報やご意見をいただくものです。

今年度は、開催が遅くなり、年間2回の開催となりました。

今日は、第1回の協議会なので、委員の自己紹介の後、私から6月の保護者会でもお配りした「学校経営方針」についてご説明をしました。

笑顔があふれる学校にするために個に応じた指導や挨拶などの指導を重視し、教職員がチームとしてコロナ禍でも知恵を出し合い対応している様子をお伝えしました。

また、来年度、本校がコミュニティ・スクールになる予定で準備を進めていることや、今年度の成果を踏まえて来年度も2学期制を継続する方向で考えていることもお話ししました。

その後、副校長や主幹から行事予定、活動や取組の報告を行い、各委員の方々からお話をいただきました。

それぞれの立場からの活動報告や情報提供をいただき、学校の必要とする支援を行っていきたいという力強い応援もいただきました。

同時に保・幼・小の連携を工夫していきたい、学力の定着やタブレットの導入に関わる丁寧な説明が必要とのご提案もいただき大変ありがたく受け止めました。

学校ホームページでの発信を楽しみにしているとのお声もいただきましたので、本日いただいたご意見を生かし、更なる教育活動の充実を図り、そのことをていねいにお伝えしていきたいと思います。

校長室の窓から260

今朝も一段と冷え込みが厳しくなりました。

全国的に新型コロナウィルスの感染者が増えています。

本校では、各教室に加湿器を配備し、暖房や適切な換気とあわせて、感染しにくい教室環境づくりに心がけています。

さて、昨日は、午前・午後と出張が続き、校内の様子が見られなかったので、今日は、4.5.6時間目に校舎内を回りました。

5年2組では、道徳の授業を行っていました。

今日の題材は「いこいの広場」というもので、狭い公園でキャッチボールをしていた中学生の行動を通して、責任ある行動について考えるものでした。

多くの児童が手を挙げて、積極的に考えを発表していました。

発言した児童が次の児童を指名するという発表の仕方もしていました。

最後に今日の学習を通して考えたことをノートに書きました。

これも自分の生活を思い返しながら良く書けていました。

学級全体に安心して発言できる雰囲気があり、とても良いと思いました。

全国的に新型コロナウィルスの感染者が増えています。

本校では、各教室に加湿器を配備し、暖房や適切な換気とあわせて、感染しにくい教室環境づくりに心がけています。

さて、昨日は、午前・午後と出張が続き、校内の様子が見られなかったので、今日は、4.5.6時間目に校舎内を回りました。

5年2組では、道徳の授業を行っていました。

今日の題材は「いこいの広場」というもので、狭い公園でキャッチボールをしていた中学生の行動を通して、責任ある行動について考えるものでした。

多くの児童が手を挙げて、積極的に考えを発表していました。

発言した児童が次の児童を指名するという発表の仕方もしていました。

最後に今日の学習を通して考えたことをノートに書きました。

これも自分の生活を思い返しながら良く書けていました。

学級全体に安心して発言できる雰囲気があり、とても良いと思いました。

文部科学大臣からのメッセージ

保護者・学校関係者・地域の皆様に対して、文部科学大臣から「児童虐待の根絶に向けて」メッセージが届きましたので、お知らせいたします。

【事務連絡】文部科学大臣メッセージ.pdf

【事務連絡】文部科学大臣メッセージ.pdf

校長室の窓から259

冬晴れの1日となりました。

今季一番の冷え込みの中でも、児童は元気な挨拶と共に登校してきました。

今日は、久しぶりの校庭での児童朝会がありました。

時間前には、ほとんどの児童が揃っていたので、そのことを褒めてから以下の話をしました。

【大松台小の子どもの良い所=スポーツフェスティバルで感じた事】

先月行われたスポーツフェスティバルで、皆さんの素晴らしい姿を見ることができた。

低学年については、前に話したが、3年生のリズム縄跳びは、リズムに合わせて上手に跳べていたし、4年生のエイサーも格好良かった。

しかし何といっても素晴らしかったのは高学年の演技である。5年生の腰がしっかり落ちて気合が入ったソーラン節からは、気持ちが伝わってきた。

6年生の一人技の最初にビシッと並んだ姿を見て背筋がゾクッとしたし、難しい片足ブリッジが成功した姿を見て練習を積み重ねてきたことが分かった。フラッグも格好良かったし、最高学年としての立派な姿を見せてくれて嬉しかった。

そのような姿が見られたのは、一人一人の努力と共に仲間との助け合いがあったからである。6年生の作文には、友達との励まし合いや教え合いで技ができるようになり嬉しかったことや、励まし合いの大切さに気付いたことが書かれていた。

皆さんには、そのような仲間との助け合いを大切に残りの学校生活を送ってほしい。

【教育実習を終えて】

先週で教育実習が終わったが、二人の実習生は、大松台小で実習ができて本当に良かった。絶対に先生になりたいと言っていた。

それは、先生方との関わりもあるが、皆さんが毎日一生懸命生活している姿に触れて感動したからである。皆さんの姿には、人に元気を与える力があるのだ。

実習生がボランティアで来ることもあると思うので、あった時には、しっかり挨拶しお礼を言おう。

【考えてほしいこと】

先生方は、皆さんの姿を見て看護日誌にその様子を記録している。

その中で嬉しいのは、「挨拶が良くなってきた」「自分から挨拶する子が増えてきた」などである。今朝、玄関に立っていても「校長先生、おはようございます。」と元気よく挨拶する子が何人もいた。

一方で「廊下を走る児童が多い」「ポケットに手を入れているのが気になる」などについては、皆に考えてほしい。

この前、私は廊下の曲がり角で走って来る子と危うくぶつかりそうになった。ぶつかっていたら怪我をしていたかもしれない。また、ポケットに手を入れたままつまずいたらどうなるだろう。どちらも体や命を傷つけるかもしれないことである。大切な体や命を守るために、気を付けて行こう。

今日も大変立派な話の聞き方であった。しっかり話を聞ける皆さんは、どんどん良くなると思う。昨日のセーフティー教室での高学年の話の聞き方も大変立派で嬉しかった。このことは、これからも大切にしていこう。

先週土曜日は、立冬で暦の上では、冬となった。寒くなっているが今まで通り、うがい、手洗い、マスクの着用、換気などに気を付け、感染予防をしていこう。

児童の立派な話を聞く態度を見ると、つい嬉しくなって話しすぎてしまいます。

次週からは、気を付けて行きたいと思います。

今季一番の冷え込みの中でも、児童は元気な挨拶と共に登校してきました。

今日は、久しぶりの校庭での児童朝会がありました。

時間前には、ほとんどの児童が揃っていたので、そのことを褒めてから以下の話をしました。

【大松台小の子どもの良い所=スポーツフェスティバルで感じた事】

先月行われたスポーツフェスティバルで、皆さんの素晴らしい姿を見ることができた。

低学年については、前に話したが、3年生のリズム縄跳びは、リズムに合わせて上手に跳べていたし、4年生のエイサーも格好良かった。

しかし何といっても素晴らしかったのは高学年の演技である。5年生の腰がしっかり落ちて気合が入ったソーラン節からは、気持ちが伝わってきた。

6年生の一人技の最初にビシッと並んだ姿を見て背筋がゾクッとしたし、難しい片足ブリッジが成功した姿を見て練習を積み重ねてきたことが分かった。フラッグも格好良かったし、最高学年としての立派な姿を見せてくれて嬉しかった。

そのような姿が見られたのは、一人一人の努力と共に仲間との助け合いがあったからである。6年生の作文には、友達との励まし合いや教え合いで技ができるようになり嬉しかったことや、励まし合いの大切さに気付いたことが書かれていた。

皆さんには、そのような仲間との助け合いを大切に残りの学校生活を送ってほしい。

【教育実習を終えて】

先週で教育実習が終わったが、二人の実習生は、大松台小で実習ができて本当に良かった。絶対に先生になりたいと言っていた。

それは、先生方との関わりもあるが、皆さんが毎日一生懸命生活している姿に触れて感動したからである。皆さんの姿には、人に元気を与える力があるのだ。

実習生がボランティアで来ることもあると思うので、あった時には、しっかり挨拶しお礼を言おう。

【考えてほしいこと】

先生方は、皆さんの姿を見て看護日誌にその様子を記録している。

その中で嬉しいのは、「挨拶が良くなってきた」「自分から挨拶する子が増えてきた」などである。今朝、玄関に立っていても「校長先生、おはようございます。」と元気よく挨拶する子が何人もいた。

一方で「廊下を走る児童が多い」「ポケットに手を入れているのが気になる」などについては、皆に考えてほしい。

この前、私は廊下の曲がり角で走って来る子と危うくぶつかりそうになった。ぶつかっていたら怪我をしていたかもしれない。また、ポケットに手を入れたままつまずいたらどうなるだろう。どちらも体や命を傷つけるかもしれないことである。大切な体や命を守るために、気を付けて行こう。

今日も大変立派な話の聞き方であった。しっかり話を聞ける皆さんは、どんどん良くなると思う。昨日のセーフティー教室での高学年の話の聞き方も大変立派で嬉しかった。このことは、これからも大切にしていこう。

先週土曜日は、立冬で暦の上では、冬となった。寒くなっているが今まで通り、うがい、手洗い、マスクの着用、換気などに気を付け、感染予防をしていこう。

児童の立派な話を聞く態度を見ると、つい嬉しくなって話しすぎてしまいます。

次週からは、気を付けて行きたいと思います。

校長室の窓から258

今日は、学校で様々な安全に関わる取組がありました。

その1つがセーフティー教室です。

今日は、多目的ホールと体育館を使って2~4時間目に学年毎に行いました。

内容は、低学年が「連れ去り防止」、中学年が「万引き防止」、高学年が「SNSによるトラブル防止」に関わるものでした。

私は、5.6年生の取組に同席しました。

最初に講師の多摩中央警察署の方から児童に「スマホをを持っている」「ネット対戦型ゲーム機を持っている」「家でパソコンやタブレットを使っている」かどうかの質問がありました。

1枚目の写真が5年生で、2枚目の写真が6年生ですが、私の印象では、9割以上の児童が家庭でスマホや対戦型ゲーム、パソコンなどの通信手段を使っているという印象でした。

その後、大きく2つの事例についてDVDを見た後、話を聞きました。

1つ目は、SNSによる言葉の行き違いからグループはずしが発生した事例でした。

2つ目は、何の気なしにアップした写真などから個人情報がネットに流れ、様々な犯罪被害に巻き込まれる恐れがあるという事例でした。

いずれの事例も便利なものの裏には、危険が潜んでいるのでそれを十分知った上で気を付けて使用していく必要があるという内容でした。

今の児童は、様々な通信手段が身の回りにあることが当たり前です。だからこそ、その危険性を知った上で使っていく必要があると思います。

ぜひ、各ご家庭でも本日の内容を参考に、通信機器の使い方についてお子さんと確認してみていただければと思います。

今日の安全に関わる取組の2つ目は、引き渡し訓練です。

大地震が発生するという警戒宣言発令を想定した訓練でした。

お忙しい中、児童の引き取りに来てくださった保護者の皆様、ありがとうございました。

本日は、訓練のため、一定時間経過後、引き渡しができなかった児童は、教職員が付き添って集団下校させましたが、実際には、引き渡しができるまで児童を学校でお預かりすることになりますのでご承知おきください。

その1つがセーフティー教室です。

今日は、多目的ホールと体育館を使って2~4時間目に学年毎に行いました。

内容は、低学年が「連れ去り防止」、中学年が「万引き防止」、高学年が「SNSによるトラブル防止」に関わるものでした。

私は、5.6年生の取組に同席しました。

最初に講師の多摩中央警察署の方から児童に「スマホをを持っている」「ネット対戦型ゲーム機を持っている」「家でパソコンやタブレットを使っている」かどうかの質問がありました。

1枚目の写真が5年生で、2枚目の写真が6年生ですが、私の印象では、9割以上の児童が家庭でスマホや対戦型ゲーム、パソコンなどの通信手段を使っているという印象でした。

その後、大きく2つの事例についてDVDを見た後、話を聞きました。

1つ目は、SNSによる言葉の行き違いからグループはずしが発生した事例でした。

2つ目は、何の気なしにアップした写真などから個人情報がネットに流れ、様々な犯罪被害に巻き込まれる恐れがあるという事例でした。

いずれの事例も便利なものの裏には、危険が潜んでいるのでそれを十分知った上で気を付けて使用していく必要があるという内容でした。

今の児童は、様々な通信手段が身の回りにあることが当たり前です。だからこそ、その危険性を知った上で使っていく必要があると思います。

ぜひ、各ご家庭でも本日の内容を参考に、通信機器の使い方についてお子さんと確認してみていただければと思います。

今日の安全に関わる取組の2つ目は、引き渡し訓練です。

大地震が発生するという警戒宣言発令を想定した訓練でした。

お忙しい中、児童の引き取りに来てくださった保護者の皆様、ありがとうございました。

本日は、訓練のため、一定時間経過後、引き渡しができなかった児童は、教職員が付き添って集団下校させましたが、実際には、引き渡しができるまで児童を学校でお預かりすることになりますのでご承知おきください。

校長室の窓から257

立冬を過ぎ、朝夕の冷え込みが厳しくなってきました。

体調を崩さぬよう気を付けて行きたいものです。

今日は、2時間目に若手教員研修の研究授業がありましたので、その様子をご紹介します。

今日の授業は、5年2組の音楽でした。

今日の題材は「日本の音楽に親しもう」です。

まず初めに、宮城道雄作曲の「春の海」を前回の授業で聴いて、気付いたことや感じたことを発表しました。

その後に、続きの旋律を聞いて思い浮かべたことを発表してから、日本の音階を使って示されたリズムに合わせて旋律を作るという次の課題を知りました。

今日は、まず手拍子でそのリズムを確認しました。

今日は、教師の模範演奏を聴きイメージを作りました。

次の授業では、実際に琴の演奏をします。楽しみですね。

体調を崩さぬよう気を付けて行きたいものです。

今日は、2時間目に若手教員研修の研究授業がありましたので、その様子をご紹介します。

今日の授業は、5年2組の音楽でした。

今日の題材は「日本の音楽に親しもう」です。

まず初めに、宮城道雄作曲の「春の海」を前回の授業で聴いて、気付いたことや感じたことを発表しました。

その後に、続きの旋律を聞いて思い浮かべたことを発表してから、日本の音階を使って示されたリズムに合わせて旋律を作るという次の課題を知りました。

今日は、まず手拍子でそのリズムを確認しました。

今日は、教師の模範演奏を聴きイメージを作りました。

次の授業では、実際に琴の演奏をします。楽しみですね。

校長室の窓から256

4時間目の授業は、2年3組の国語の授業でした。

単元は、「かたかなで書くことば」です。

この授業にも多くの本校の教員が参観に来ていました。

児童もはりきって学習をしていました。

まず初めに平仮名だけで書かれた手紙を見て、カタカナで書いた方が良い言葉を探しました。

そして、「動物の鳴き声」や「外国から来た言葉」など、カタカナで書く言葉の種類を知りました。

そして、一人一人が見付けたカタカナで書く言葉を付箋に書きました。

それを班で集めて種類ごとに分けました。

紙に貼り切れないほど沢山の言葉を見付けることができて、児童も満足そうでした。

2名の実習生には、この3週間の教育実習で学んだことを生かして、本校の教員のような素敵な先生になっていってほしいと思いました。

単元は、「かたかなで書くことば」です。

この授業にも多くの本校の教員が参観に来ていました。

児童もはりきって学習をしていました。

まず初めに平仮名だけで書かれた手紙を見て、カタカナで書いた方が良い言葉を探しました。

そして、「動物の鳴き声」や「外国から来た言葉」など、カタカナで書く言葉の種類を知りました。

そして、一人一人が見付けたカタカナで書く言葉を付箋に書きました。

それを班で集めて種類ごとに分けました。

紙に貼り切れないほど沢山の言葉を見付けることができて、児童も満足そうでした。

2名の実習生には、この3週間の教育実習で学んだことを生かして、本校の教員のような素敵な先生になっていってほしいと思いました。

校長室の窓から255

10月20日から行われていた教育実習が、本日最終日を迎えました。

今日は、2名の実習生の研究授業が行われましたのでその様子をご紹介します。

2時間目は、5年3組の教室で算数少人数の授業が行われました。

今日の単元は、「分数の足し算と引き算」です。

実習生の授業を見るために、本校の教員もたくさん集まっています。

今日は、分数と小数の混じった計算の仕方を考える授業でした。

少人数算数なので、3クラスから児童が集まっています。

2つのやり方があることに気付き、積極的に発言しています。

実習生は、この日に向けて沢山の準備や練習をしてきたと思いますが、児童の積極的な発言で予定通りに授業が進み、助けられたと思います。

どのような状況でもしっかり学ぶ大松台小の児童は、本当に素晴らしいと思います。

同時に、少しでも授業を見て、未来の先生にエールを送ろうとする本校の教員も素晴らしいと思いました。

今日は、2名の実習生の研究授業が行われましたのでその様子をご紹介します。

2時間目は、5年3組の教室で算数少人数の授業が行われました。

今日の単元は、「分数の足し算と引き算」です。

実習生の授業を見るために、本校の教員もたくさん集まっています。

今日は、分数と小数の混じった計算の仕方を考える授業でした。

少人数算数なので、3クラスから児童が集まっています。

2つのやり方があることに気付き、積極的に発言しています。

実習生は、この日に向けて沢山の準備や練習をしてきたと思いますが、児童の積極的な発言で予定通りに授業が進み、助けられたと思います。

どのような状況でもしっかり学ぶ大松台小の児童は、本当に素晴らしいと思います。

同時に、少しでも授業を見て、未来の先生にエールを送ろうとする本校の教員も素晴らしいと思いました。

校長室の窓から254

今朝は、かなりの冷え込みでしたが、気持ちの良い晴天となり、児童が休み時間に元気に外で遊ぶ姿が見られます。

空気が澄んで、3階の教室からは、富士山の頭が白くきれいに見えました。

今日は、1時間目から6時間目まで授業参観が目白押しです。

今日の3時間目から5時間目にかけて、6年生の「森林教室」が行われています。

3時間目にその様子を少しのぞいてみました。

このプログラムは、本来6年移動教室で八ヶ岳少年自然の家に行った際、間伐体験を行う時に学ぶものです。

しかし、今年度は、新型コロナウィルス感染症のため移動教室が中止となったので、少年自然の家の方々が少しでも児童に体験をと考え、出前教室という形で実施していただいているものです。

今日は、大きく2つのプログラムを3クラスがローテーションする形で実施しています。

第2音楽室では、1組が「森林教室」の講義を受けていました。

ここで森林の役割や間伐の大切さなどを学びます。

校庭では、3組が「丸太切り」の体験をしていました。

木が動かないようにしっかりと押さえ、のこぎりを引いていきます。

協力することが大切です。

今日は、八ヶ岳少年自然の家の方々に加え、近隣市のボランティアの方々も児童の体験のために来てくださいました。

大変ありがとうございます。

こうした体験が少しでも6年生の児童の良い思い出として残るように祈ります。

空気が澄んで、3階の教室からは、富士山の頭が白くきれいに見えました。

今日は、1時間目から6時間目まで授業参観が目白押しです。

今日の3時間目から5時間目にかけて、6年生の「森林教室」が行われています。

3時間目にその様子を少しのぞいてみました。

このプログラムは、本来6年移動教室で八ヶ岳少年自然の家に行った際、間伐体験を行う時に学ぶものです。

しかし、今年度は、新型コロナウィルス感染症のため移動教室が中止となったので、少年自然の家の方々が少しでも児童に体験をと考え、出前教室という形で実施していただいているものです。

今日は、大きく2つのプログラムを3クラスがローテーションする形で実施しています。

第2音楽室では、1組が「森林教室」の講義を受けていました。

ここで森林の役割や間伐の大切さなどを学びます。

校庭では、3組が「丸太切り」の体験をしていました。

木が動かないようにしっかりと押さえ、のこぎりを引いていきます。

協力することが大切です。

今日は、八ヶ岳少年自然の家の方々に加え、近隣市のボランティアの方々も児童の体験のために来てくださいました。

大変ありがとうございます。

こうした体験が少しでも6年生の児童の良い思い出として残るように祈ります。

校長室の窓から253

快晴で日差したっぷりですが、吹く風の冷たさに冬の訪れを感じます。

今日も、教育実習生の参観授業がありました。

今日は、4時間目に6年2組の体育の授業が体育館で行われました。

今日は、「バスケットボール」の授業です。

まず初めに準備運動をしっかりして体をほぐします。

二人組で対面パスの練習をした後、「鳥かご」というミニゲームをします。

うまくパスが回るでしょうか。

その後、ゴール下でのシュート練習をしました。

そして、いよいよゲームの開始です。

ゲームは、2~3分の短い時間ですが、1チーム2回ずつ行いました。

シュートは、全員はじめの得点は3点で、シュートを決めると帽子の色を変え2ゴール目以降は1点というようにルールが工夫されていました。

最後に、チームごとに今日のゲームの振り返りを行いました。

今日のねらいは、達成できたでしょうか。

仲間と力を合わせて練習やゲームに取り組む姿も立派でしたが、使った用具の後片付けも協力してきちんと行っていたのが素晴らしいと思いました。

今日も、教育実習生の参観授業がありました。

今日は、4時間目に6年2組の体育の授業が体育館で行われました。

今日は、「バスケットボール」の授業です。

まず初めに準備運動をしっかりして体をほぐします。

二人組で対面パスの練習をした後、「鳥かご」というミニゲームをします。

うまくパスが回るでしょうか。

その後、ゴール下でのシュート練習をしました。

そして、いよいよゲームの開始です。

ゲームは、2~3分の短い時間ですが、1チーム2回ずつ行いました。

シュートは、全員はじめの得点は3点で、シュートを決めると帽子の色を変え2ゴール目以降は1点というようにルールが工夫されていました。

最後に、チームごとに今日のゲームの振り返りを行いました。

今日のねらいは、達成できたでしょうか。

仲間と力を合わせて練習やゲームに取り組む姿も立派でしたが、使った用具の後片付けも協力してきちんと行っていたのが素晴らしいと思いました。

校長室の窓から252

11月を迎え、今年も残すところ2カ月となりました。

先日お伝えしたように、今、大松台小学校には、2名の教育実習生が来ています。

その参観授業が6時間目にありましたので、今日は、その様子をご紹介します。

今日は、5年2組で専科教員による外国語の授業がありました。

まず初めに、大型モニタの画面を見ながら挨拶や前時の復習を行いました。

続いて、本日の学習内容である「How is it ?」を使って味をたずねたり、伝えたりする表現について、教師の言葉を繰り返し言いながら覚えていきます。

教科書に沿ったビデオを見たり、クイズに答えたりしながら楽しく学んでいきます。

続いて、書く学習です。

聞く、話すという音声言語による学習を行う中学年の外国語活動と違うのは、高学年の外国語では、教科として教科書を使って学び、読む、書くという文字言語による学習が入ってくることです。

今日は、プリントでOとPの書き方を学んでいました。

連休の谷間でしたが落ち着いた学習の様子で、さすが高学年と感心しました。

明日は、お休みですが、かなり気温も下がってきていますので、児童が風邪などひかぬよう体調に気を付けて過ごさせていただければと思います。

先日お伝えしたように、今、大松台小学校には、2名の教育実習生が来ています。

その参観授業が6時間目にありましたので、今日は、その様子をご紹介します。

今日は、5年2組で専科教員による外国語の授業がありました。

まず初めに、大型モニタの画面を見ながら挨拶や前時の復習を行いました。

続いて、本日の学習内容である「How is it ?」を使って味をたずねたり、伝えたりする表現について、教師の言葉を繰り返し言いながら覚えていきます。

教科書に沿ったビデオを見たり、クイズに答えたりしながら楽しく学んでいきます。

続いて、書く学習です。

聞く、話すという音声言語による学習を行う中学年の外国語活動と違うのは、高学年の外国語では、教科として教科書を使って学び、読む、書くという文字言語による学習が入ってくることです。

今日は、プリントでOとPの書き方を学んでいました。

連休の谷間でしたが落ち着いた学習の様子で、さすが高学年と感心しました。

明日は、お休みですが、かなり気温も下がってきていますので、児童が風邪などひかぬよう体調に気を付けて過ごさせていただければと思います。

校長室の窓から251

今日も雨の心配はなさそうです。

教員の書く週番の日誌に「自分から挨拶をする子が増えた。」と記録してありましたが、今朝は、外からのお客様にも挨拶する姿が見られ、嬉しく思いました。

今日は1.2時間目に校舎内を回りましたが、ここでも気持ちの良い挨拶に沢山出会いました。

今日の3時間目には、多目的ホールで1年生の交通安全教室が行われました。

例年であれば、多摩第一小の近くの多摩川沿いにある交通公園に行って学習をするのですが、今年度は、コロナ禍のため交通公園の交通指導員の方が学校に来て指導をしてくださいます。

今日は、3名の指導員の方が来てくださいました。

最初に、安全な自転車の乗り方についてのビデオを見ました。

「ああ、危ない!」などと言いながら、真剣にビデオを見ていました。

続いての、交通指導員の方の話も真剣に聞いていました。

どのような勉強をしたのか、お子さんに聞いてみてください。

1年生には、今日学んだことを生かして交通安全に気を付けて生活してほしいと思います。

さて、今日は、4.5.6.7時間目に実習生の参観授業や若手教員研修の授業などが4時間連続で行われます。

頑張って授業参観をして、教員と共に学んできます。

教員の書く週番の日誌に「自分から挨拶をする子が増えた。」と記録してありましたが、今朝は、外からのお客様にも挨拶する姿が見られ、嬉しく思いました。

今日は1.2時間目に校舎内を回りましたが、ここでも気持ちの良い挨拶に沢山出会いました。

今日の3時間目には、多目的ホールで1年生の交通安全教室が行われました。

例年であれば、多摩第一小の近くの多摩川沿いにある交通公園に行って学習をするのですが、今年度は、コロナ禍のため交通公園の交通指導員の方が学校に来て指導をしてくださいます。

今日は、3名の指導員の方が来てくださいました。

最初に、安全な自転車の乗り方についてのビデオを見ました。

「ああ、危ない!」などと言いながら、真剣にビデオを見ていました。

続いての、交通指導員の方の話も真剣に聞いていました。

どのような勉強をしたのか、お子さんに聞いてみてください。

1年生には、今日学んだことを生かして交通安全に気を付けて生活してほしいと思います。

さて、今日は、4.5.6.7時間目に実習生の参観授業や若手教員研修の授業などが4時間連続で行われます。

頑張って授業参観をして、教員と共に学んできます。

校長室の窓から250

雲一つない爽やかな快晴です。

昨日までで、すべての学年のスポーツフェスティバルを終えることができました。

雨で延期となった学年もなく、予定通り実施でき、多くの保護者の方々に児童の成長した様子を見ていただけて本当に良かったと思います。

今日は、1時間目に校舎内を回りました。

どの学年もスポーツフェスティバルを終え、気が緩むこともなく落ち着いて学習を進めていました。

6年1組の教室では、昨日の大松スポーツフェスティバルについての作文を書いていました。

「大成功の…」「小学校最後の…」など、様々な題を付けて、思い思いに鉛筆を走らせていました。

書くことが溢れ出て、2枚目3枚目の用紙を取りに行く児童もいました。

作文の中には、当日の様子や気持ちだけでなく、練習をしている時の友達との教え合いや励まし合いを思い出して書いている児童もおり、そうした活動が深く心に残っていることが分かりました。

作文を書くことにより、友との支え合いの大切さが心に刻まれ、これからの取組や卒業文集などにも生きていくのだろうと思いました。

昨日までで、すべての学年のスポーツフェスティバルを終えることができました。

雨で延期となった学年もなく、予定通り実施でき、多くの保護者の方々に児童の成長した様子を見ていただけて本当に良かったと思います。

今日は、1時間目に校舎内を回りました。

どの学年もスポーツフェスティバルを終え、気が緩むこともなく落ち着いて学習を進めていました。

6年1組の教室では、昨日の大松スポーツフェスティバルについての作文を書いていました。

「大成功の…」「小学校最後の…」など、様々な題を付けて、思い思いに鉛筆を走らせていました。

書くことが溢れ出て、2枚目3枚目の用紙を取りに行く児童もいました。

作文の中には、当日の様子や気持ちだけでなく、練習をしている時の友達との教え合いや励まし合いを思い出して書いている児童もおり、そうした活動が深く心に残っていることが分かりました。

作文を書くことにより、友との支え合いの大切さが心に刻まれ、これからの取組や卒業文集などにも生きていくのだろうと思いました。

校長室の窓から249

続いて、6年生のスポーツフェスティバルの様子です。

しっかり準備運動をして体をほぐします。

まずは、「一人技」です。猛練習の成果を発揮して美しいブリッジが上がります。

難しい片足ブリッジも見事に決まりました。

続いて、「フラッグ」の演技です。

旗を振る音が揃っていて、格好良いです。

隊形移動も見事で、一つ一つの動きが決まっています。

フィナーレも見事にポーズが決まりました。

最後の競技は、「お楽しみリレー」です。

風船割りから始まって、玉入れ、フープ、一輪車、バスケット、テニス、サッカー、縄跳び、逆上がり、先生とのじゃんけんなど様々な課題をクリアしながらのリレーです。

差が開いてもあきらめることなく、最後まで全力で競技する姿が見事でした。

心からの笑顔で仲間に拍手を送る児童の姿を見て、スポーツフェスティバルが実施できて本当に良かったと思いました。

代表児童の終わりの言葉も立派でした。

これまでの練習での頑張りと、今日の演技等での最初から最後まで気持ちの入った姿を見て、涙が出る思いでした。

最高学年として素晴らしい姿を見せてくれたことに感謝しつつ、今日のことを大切な思い出にして、仲間との励まし合いや助け合いの気持ちを忘れずに卒業までの半年を過ごしてほしいと思いました。

そして、最後までご観覧いただき大きな拍手をいただいた保護者の皆様、ありがとうございました。

しっかり準備運動をして体をほぐします。

まずは、「一人技」です。猛練習の成果を発揮して美しいブリッジが上がります。

難しい片足ブリッジも見事に決まりました。

続いて、「フラッグ」の演技です。

旗を振る音が揃っていて、格好良いです。

隊形移動も見事で、一つ一つの動きが決まっています。

フィナーレも見事にポーズが決まりました。

最後の競技は、「お楽しみリレー」です。

風船割りから始まって、玉入れ、フープ、一輪車、バスケット、テニス、サッカー、縄跳び、逆上がり、先生とのじゃんけんなど様々な課題をクリアしながらのリレーです。

差が開いてもあきらめることなく、最後まで全力で競技する姿が見事でした。

心からの笑顔で仲間に拍手を送る児童の姿を見て、スポーツフェスティバルが実施できて本当に良かったと思いました。

代表児童の終わりの言葉も立派でした。

これまでの練習での頑張りと、今日の演技等での最初から最後まで気持ちの入った姿を見て、涙が出る思いでした。

最高学年として素晴らしい姿を見せてくれたことに感謝しつつ、今日のことを大切な思い出にして、仲間との励まし合いや助け合いの気持ちを忘れずに卒業までの半年を過ごしてほしいと思いました。

そして、最後までご観覧いただき大きな拍手をいただいた保護者の皆様、ありがとうございました。

校長室の窓から248

今日は、いよいよ高学年のスポーツフェスティバルの本番です。

雨の心配がなく実施できそうで良かったです。

1時間目に校舎内を回っていたら、5.6年生の教室では、黒板に様々な頑張るぞと言うメッセージが書かれていたり、皆で気合を入れる掛け声が聞こえてきたりして本番に向けた児童の気持ちが伝わってきました。

まずは、5年生のスポーツフェスティバルの様子です。

まず初めにリズムに乗って軽快に準備運動を行いました。

最初の種目は、80m走です。

力強く曲線路を走り抜け、ゴールしました。

次は、いよいよ「ソーラン節」です。

この日に向けて、猛練習を積み重ねてきました。

隊形移動も見事です。

腰もしっかり落ちて、本当に格好良いです。

しっかり整理運動もやり、終了です。

競技途中の休憩時間や競技終了後のクラス毎の写真撮影の時に、カメラやスマホで沢山の写真を撮る保護者の姿が見られました。

こうして応援してくださる家族がいて児童は頑張れるのだろうと思いました。

多数のご参観、そして応援をありがとうございました。

雨の心配がなく実施できそうで良かったです。

1時間目に校舎内を回っていたら、5.6年生の教室では、黒板に様々な頑張るぞと言うメッセージが書かれていたり、皆で気合を入れる掛け声が聞こえてきたりして本番に向けた児童の気持ちが伝わってきました。

まずは、5年生のスポーツフェスティバルの様子です。

まず初めにリズムに乗って軽快に準備運動を行いました。

最初の種目は、80m走です。

力強く曲線路を走り抜け、ゴールしました。

次は、いよいよ「ソーラン節」です。

この日に向けて、猛練習を積み重ねてきました。

隊形移動も見事です。

腰もしっかり落ちて、本当に格好良いです。

しっかり整理運動もやり、終了です。

競技途中の休憩時間や競技終了後のクラス毎の写真撮影の時に、カメラやスマホで沢山の写真を撮る保護者の姿が見られました。

こうして応援してくださる家族がいて児童は頑張れるのだろうと思いました。

多数のご参観、そして応援をありがとうございました。

校長室の窓から247

今日は、2.3時間目に校舎内を回りました。

3時間目には、校庭で先週雨のためできなかった3年生と5年生のスポーツフェスティバルの交流が行われていました。

5年生が本番の衣装で漢字一文字を背中に背負いながら3年生のリズム縄跳びを見ています。

次に交代して、3年生が5年生のソーラン節を見ています。

それぞれの演技の後には、代表児童が感想を伝え合っていました。

交流会の司会などは、5年生が行っていましたが、5年生にとっては、明日の本番に向けた良いリハーサルになったのではないでしょうか。

その後、各教室を回りましたが、どの教室でも落ち着いて授業が進められていました。

家庭科室では、6年生のミシン指導に保護者の方が来てくださっていました。

ご協力ありがとうございます。

3時間目には、校庭で先週雨のためできなかった3年生と5年生のスポーツフェスティバルの交流が行われていました。

5年生が本番の衣装で漢字一文字を背中に背負いながら3年生のリズム縄跳びを見ています。

次に交代して、3年生が5年生のソーラン節を見ています。

それぞれの演技の後には、代表児童が感想を伝え合っていました。

交流会の司会などは、5年生が行っていましたが、5年生にとっては、明日の本番に向けた良いリハーサルになったのではないでしょうか。

その後、各教室を回りましたが、どの教室でも落ち着いて授業が進められていました。

家庭科室では、6年生のミシン指導に保護者の方が来てくださっていました。

ご協力ありがとうございます。

校長室の窓から246

今日は、ちょっと雲が多めですが、雨の心配はなさそうです。

玄関前では、先生と明るく朝の挨拶を交わし、校舎に向かう児童の姿が見られました。

今日は、火曜日なので放送での児童朝会がありました。

今日は、大松台小の子どもの良い所を二つ紹介しました。

【スポーツフェスティバルで】

先週の低学年、昨日の中学年とスポーツフェスティバルの様子を見せてもらった。どの学年もそれぞれの演技や競技に一生懸命取り組んでいて、練習の成果を発揮して本番が一番いい演技をし、記録も伸ばしていた。

私が嬉しかったのは、演技や競技だけでなく、始めや終わりの会での並び方や話の聞き方が立派で、準備運動や整理運動にもしっかり取り組んでいたことである。きっと、沢山見に来てくださった家の人たちもそうした姿に皆さんの成長を感じたことと思う。

そうした力をこれからの生活に生かしていこう。

【給食準備時間に】

先日、給食準備の時間に校舎内を回っていたら、あるクラスの前で牛乳キャップカバーを袋に集めていた。そこで数人が次々持ってくるカバーをひねって小さくしてかさばらないようにしていた。話を聞くとその人たちは、プリントやドリルを集めるときも出席番号順に並べて先生が見やすいようにしているとのこと。

私は「ボランティア係だね。」と言ってその子たちを褒めたが、人のために楽しみながら自分にできることをするというのは、とても素敵なことだと思う。そういう人が増えれば、大松台小は、もっと気持ち良く皆が笑顔で過ごせる学校になるだろう。皆も、是非自分ができることを見つけてやってみると良い。

明日は、いよいよ高学年のスポーツフェスティバルである。今まで皆が努力してきた姿を見ているので、ぜひ自信をもって力を発揮してほしい。高学年としての立派な姿を期待している。

高学年の保護者の皆様には、児童の姿を楽しみに学校へお出でください。

ご来校をお待ちしています。

玄関前では、先生と明るく朝の挨拶を交わし、校舎に向かう児童の姿が見られました。

今日は、火曜日なので放送での児童朝会がありました。

今日は、大松台小の子どもの良い所を二つ紹介しました。

【スポーツフェスティバルで】

先週の低学年、昨日の中学年とスポーツフェスティバルの様子を見せてもらった。どの学年もそれぞれの演技や競技に一生懸命取り組んでいて、練習の成果を発揮して本番が一番いい演技をし、記録も伸ばしていた。

私が嬉しかったのは、演技や競技だけでなく、始めや終わりの会での並び方や話の聞き方が立派で、準備運動や整理運動にもしっかり取り組んでいたことである。きっと、沢山見に来てくださった家の人たちもそうした姿に皆さんの成長を感じたことと思う。

そうした力をこれからの生活に生かしていこう。

【給食準備時間に】

先日、給食準備の時間に校舎内を回っていたら、あるクラスの前で牛乳キャップカバーを袋に集めていた。そこで数人が次々持ってくるカバーをひねって小さくしてかさばらないようにしていた。話を聞くとその人たちは、プリントやドリルを集めるときも出席番号順に並べて先生が見やすいようにしているとのこと。

私は「ボランティア係だね。」と言ってその子たちを褒めたが、人のために楽しみながら自分にできることをするというのは、とても素敵なことだと思う。そういう人が増えれば、大松台小は、もっと気持ち良く皆が笑顔で過ごせる学校になるだろう。皆も、是非自分ができることを見つけてやってみると良い。

明日は、いよいよ高学年のスポーツフェスティバルである。今まで皆が努力してきた姿を見ているので、ぜひ自信をもって力を発揮してほしい。高学年としての立派な姿を期待している。

高学年の保護者の皆様には、児童の姿を楽しみに学校へお出でください。

ご来校をお待ちしています。

校長室の窓から245

4年生に引き続き3年生のスポーツフェスティバルが行われました。

日差しが暖かく、日向では汗ばむぐらいの陽気になりました。

準備運動をしっかりやって、体をほぐします。

縄跳びの前に軽快な音楽に乗ってダンスを踊ります。

いよいよリズム縄跳びが始まりました。

体育の学習を生かして、色々な跳び方に挑戦しています。

続いての70m走のスタートをドキドキしながら待っています。

号砲とともにスタート!

初めての曲線路を力一杯走り抜けました。

整理運動もしっかりして閉会です。

天気に恵まれ、すべての演技や競技を無事に終えることができました。

保護者の皆様には、最後までご参観いただきありがとうございました。

日差しが暖かく、日向では汗ばむぐらいの陽気になりました。

準備運動をしっかりやって、体をほぐします。

縄跳びの前に軽快な音楽に乗ってダンスを踊ります。

いよいよリズム縄跳びが始まりました。

体育の学習を生かして、色々な跳び方に挑戦しています。

続いての70m走のスタートをドキドキしながら待っています。

号砲とともにスタート!

初めての曲線路を力一杯走り抜けました。

整理運動もしっかりして閉会です。

天気に恵まれ、すべての演技や競技を無事に終えることができました。

保護者の皆様には、最後までご参観いただきありがとうございました。

校長室の窓から244

今日は、朝方強い冷え込みがありましたが、日差したっぷりで暖かくなってきました。

今日は、大松スポーツフェスティバルの中学年の発表日です。

今日も朝早くから、大勢の保護者の方々が参観に来てくださいました。

まず最初は、4年生の演技でした。

始めの言葉が力強く発表されました。

きちんと間隔を取って並んで、準備運動をしています。

最初の踊りは、「七月エイサー」です。

続いての踊りは、「ダイナミック琉球」です。

しっかりと腰が落ちていて格好良いです。

一つ一つの動きが決まっています。

2つ目の競技は、折り返しリレーです。

力強く走り、アンカーにつなぎました。

整理運動もしっかりやりました。

練習の成果を発揮して、立派な演技を披露することができました。

保護者の方々からも大きな拍手をいただきありがとうございました。

今日は、大松スポーツフェスティバルの中学年の発表日です。

今日も朝早くから、大勢の保護者の方々が参観に来てくださいました。

まず最初は、4年生の演技でした。

始めの言葉が力強く発表されました。

きちんと間隔を取って並んで、準備運動をしています。

最初の踊りは、「七月エイサー」です。

続いての踊りは、「ダイナミック琉球」です。

しっかりと腰が落ちていて格好良いです。

一つ一つの動きが決まっています。

2つ目の競技は、折り返しリレーです。

力強く走り、アンカーにつなぎました。

整理運動もしっかりやりました。

練習の成果を発揮して、立派な演技を披露することができました。

保護者の方々からも大きな拍手をいただきありがとうございました。

校長室の窓から243

冷たい雨が降っています。

気温の変化が大きいので風邪をひかないように気を付けなくてはいけません。

本校では、教員の指導力向上のため、教員間の相互授業参観を勧めています。

今週から始まった教育実習では、本校の教員が実習生のために様々な授業を公開して授業についての研修を行っています。

そして、この授業を実習生に見せるだけでなく、本校の教員の学びの場にもするため誰が参観しても良いことにしています。

今日は1年2組で国語の授業公開がありました。

今日は「しらせたいな、見せたいな」という、見つけたことを文章で知らせる学習です。

教室の後ろでは、教育実習生や本校の教員が参観しています。

今日は、見つけたことを記録したカードから、書くことを決めて短冊に書きます。

カードも短冊もとてもよく書けています。中には5枚も書いている子がいました。

その後、お隣の子と短冊を見せ合って考えを交流しました。

書いたことの発表も立派にできました。

人の話を聞いたり、話したり、書いたりといった学びの基本がしっかりと身に付いていて、1年生でもここまでできるのだと感心しました。

今日は、来年度1年生として入学してくる就学児童の健康診断があります。

1年後には、こんなに立派な姿になるのだなと思いました。

本校の教員については、短い時間であっても授業を見に来て学ぼうとする姿が見られ、嬉しく思いました。

これからもこの取組を続けて行こうと思います。

来週は、いよいよ中学年、高学年のスポーツフェスティバルが行われます。

保護者の皆様のご来校をお待ちしております。

気温の変化が大きいので風邪をひかないように気を付けなくてはいけません。

本校では、教員の指導力向上のため、教員間の相互授業参観を勧めています。

今週から始まった教育実習では、本校の教員が実習生のために様々な授業を公開して授業についての研修を行っています。

そして、この授業を実習生に見せるだけでなく、本校の教員の学びの場にもするため誰が参観しても良いことにしています。

今日は1年2組で国語の授業公開がありました。

今日は「しらせたいな、見せたいな」という、見つけたことを文章で知らせる学習です。

教室の後ろでは、教育実習生や本校の教員が参観しています。

今日は、見つけたことを記録したカードから、書くことを決めて短冊に書きます。

カードも短冊もとてもよく書けています。中には5枚も書いている子がいました。

その後、お隣の子と短冊を見せ合って考えを交流しました。

書いたことの発表も立派にできました。

人の話を聞いたり、話したり、書いたりといった学びの基本がしっかりと身に付いていて、1年生でもここまでできるのだと感心しました。

今日は、来年度1年生として入学してくる就学児童の健康診断があります。

1年後には、こんなに立派な姿になるのだなと思いました。

本校の教員については、短い時間であっても授業を見に来て学ぼうとする姿が見られ、嬉しく思いました。

これからもこの取組を続けて行こうと思います。

来週は、いよいよ中学年、高学年のスポーツフェスティバルが行われます。

保護者の皆様のご来校をお待ちしております。

校長室の窓から242

今日の午前中は、東京都教育委員会による特別支援教室「わかば」への学校訪問がありました。

市の教育委員会も含めて5名の先生方が来ていただき、学級の様子などについてのお話をした後、4時間目に授業を見ていただきました。

今日は1年生の小集団指導を見ていただきました。

「おねがい だいさくせん」と題した、人にお願いするときの話し方などについての学習です。

やることやめあてを確認した後、教師のモデリングを見てやり方を確認します。

今日は、後ろに座っている先生に欲しい果物の絵のカードを持っているか聞いて、もらっても良いか確認してお願いし、もらったらお礼を言うという活動を2人組で相談して交代しながら行います。

きちんとお願いをしてカードをもらうことができました。

教育委員会の先生にもお名前を聞いてからお願いをし、カードをもらうことができました。

2グループとも果物のカードを4枚全部集めることができました。

果物のカードを裏返すとポケモンの絵が出てきて、児童は大喜びでした。

教育委員会の先生方からは、児童の頑張りと教員の指導の素晴らしさを沢山褒めていただきました。

自慢の児童や教員を褒めてもらい私も嬉しかったです。

市の教育委員会も含めて5名の先生方が来ていただき、学級の様子などについてのお話をした後、4時間目に授業を見ていただきました。

今日は1年生の小集団指導を見ていただきました。

「おねがい だいさくせん」と題した、人にお願いするときの話し方などについての学習です。

やることやめあてを確認した後、教師のモデリングを見てやり方を確認します。

今日は、後ろに座っている先生に欲しい果物の絵のカードを持っているか聞いて、もらっても良いか確認してお願いし、もらったらお礼を言うという活動を2人組で相談して交代しながら行います。

きちんとお願いをしてカードをもらうことができました。

教育委員会の先生にもお名前を聞いてからお願いをし、カードをもらうことができました。

2グループとも果物のカードを4枚全部集めることができました。

果物のカードを裏返すとポケモンの絵が出てきて、児童は大喜びでした。

教育委員会の先生方からは、児童の頑張りと教員の指導の素晴らしさを沢山褒めていただきました。

自慢の児童や教員を褒めてもらい私も嬉しかったです。

校長室の窓から241

今日も児童の爽やかな朝の挨拶から1日がスタートしました。

今日は、木曜日なので校庭での集会がありました。(カメラを忘れました!)

今回は、〇×クイズ集会で大松台小にまつわるクイズが沢山出ました。

大松台小の「学級数」「開校何年」「校庭の遊具のタイヤの数」「校内の蛇口の数」などのクイズの中に「校長先生の名前は?年齢は?孫の学年は?」など、私に関わる問題が3問もあり、ちょっぴり驚き、しかし嬉しく思いました。

今日は、大松スポーツフェスティバルの兄弟学年交流もありました。

2時間目に、2年生と4年生の交流が行われていました。

4年生の踊りを2年生が見学していました。

4年生の頑張る姿を見て、2年生は「私たちも、ああなっていくんだ!」と、憧れの気持ちをもっていくことでしょう。

今日は、木曜日なので校庭での集会がありました。(カメラを忘れました!)

今回は、〇×クイズ集会で大松台小にまつわるクイズが沢山出ました。

大松台小の「学級数」「開校何年」「校庭の遊具のタイヤの数」「校内の蛇口の数」などのクイズの中に「校長先生の名前は?年齢は?孫の学年は?」など、私に関わる問題が3問もあり、ちょっぴり驚き、しかし嬉しく思いました。

今日は、大松スポーツフェスティバルの兄弟学年交流もありました。

2時間目に、2年生と4年生の交流が行われていました。

4年生の踊りを2年生が見学していました。

4年生の頑張る姿を見て、2年生は「私たちも、ああなっていくんだ!」と、憧れの気持ちをもっていくことでしょう。

校長室の窓から240

今日も昨日に引き続き気持ちの良い晴天が続いています。

しかし、朝、玄関前に立っていると、木の影が長く伸びて日陰となるため、日向のぬくもりが恋しく感じられます。

そんな中、いつものように児童を迎えていたら、今日は何人もの保護者の方が「おはようございます」と挨拶をされ、校舎内に入っていかれました。

予定を確認してみると、3年生と5年生の保護者による読み聞かせの日だということが分かり、教室をのぞきに行きました。

3年1組

3年2組

5年1組

5年2組

5年3組

紙芝居や大判の絵本を用意していただいたり、読み方を工夫されたりして、どの教室でも児童が食い入るようにして聞き入っていました。

朝の素敵な時間を過ごし、心穏やかに1時間目の授業に入れることでしょう。

保護者の皆様のご協力に感謝申し上げます。

その後、校舎内を回りましたが、クラスの時間で外遊びや教室でのゲームを楽しむ様子や担任による読み聞かせや朝の会を行っている様子などが見られました。

どの学級でも児童が楽しそうで、一人一人が大切にされている感じが伝わってきて嬉しくなりました。

しかし、朝、玄関前に立っていると、木の影が長く伸びて日陰となるため、日向のぬくもりが恋しく感じられます。

そんな中、いつものように児童を迎えていたら、今日は何人もの保護者の方が「おはようございます」と挨拶をされ、校舎内に入っていかれました。

予定を確認してみると、3年生と5年生の保護者による読み聞かせの日だということが分かり、教室をのぞきに行きました。

3年1組

3年2組

5年1組

5年2組

5年3組

紙芝居や大判の絵本を用意していただいたり、読み方を工夫されたりして、どの教室でも児童が食い入るようにして聞き入っていました。

朝の素敵な時間を過ごし、心穏やかに1時間目の授業に入れることでしょう。

保護者の皆様のご協力に感謝申し上げます。

その後、校舎内を回りましたが、クラスの時間で外遊びや教室でのゲームを楽しむ様子や担任による読み聞かせや朝の会を行っている様子などが見られました。

どの学級でも児童が楽しそうで、一人一人が大切にされている感じが伝わってきて嬉しくなりました。

校長室の窓から239

2年生のスポーツフェスティバルの様子です。

軽快な音楽に乗って準備運動の「EXダンス」を踊っています。

EXダンスのEXはエグザイル(EXILE)のEXだそうです。どうりで格好良い。

最初の種目は、折り返しリレーです。コーンを回って走り、輪っかのバトンを渡します。

全部で12チームありましたが、密を避けて4チームずつレースをしました。

続いて、クラス対抗のボール運びです。布の四隅を四人で持ってボールを乗せて運びます。

どのチームもボールが落ちてもあきらめず最後まで頑張っていました。

整理運動もしっかりやって、疲れた体を伸ばします。

昨日の冷たい雨がやんで、素晴らしい天気の中で低学年のスポーツフェスティバルを終えることができました。

保護者の応援を受けて、児童もやる気満々で楽しく競技ができました。

来週は、中学年と高学年のスポーツフェスティバルがあります。

ここにも沢山の応援をいただくよう、よろしくお願いいたします。

軽快な音楽に乗って準備運動の「EXダンス」を踊っています。

EXダンスのEXはエグザイル(EXILE)のEXだそうです。どうりで格好良い。

最初の種目は、折り返しリレーです。コーンを回って走り、輪っかのバトンを渡します。

全部で12チームありましたが、密を避けて4チームずつレースをしました。

続いて、クラス対抗のボール運びです。布の四隅を四人で持ってボールを乗せて運びます。

どのチームもボールが落ちてもあきらめず最後まで頑張っていました。

整理運動もしっかりやって、疲れた体を伸ばします。

昨日の冷たい雨がやんで、素晴らしい天気の中で低学年のスポーツフェスティバルを終えることができました。

保護者の応援を受けて、児童もやる気満々で楽しく競技ができました。

来週は、中学年と高学年のスポーツフェスティバルがあります。

ここにも沢山の応援をいただくよう、よろしくお願いいたします。

校長室の窓から238

1年生のスポーツフェスティバルの様子です。

代表児童のはじめの言葉からスポーツフェスティバルの幕が開きました。

準備運動でラジオ体操をしっかりやりました。

最初の種目は、50m走です。力一杯走りました。

続いてチェッコリ玉入れです。お尻を振るダンスが可愛い。

みんなでダンスを踊ってからクラスごとに玉入れをします。

玉入れが終わった後も音楽に合わせて楽しく踊りました。

整理運動もしっかりやりました。

精一杯走って踊った1年生の顔は、満足そうでした。

皆様の応援ありがとうございました。

代表児童のはじめの言葉からスポーツフェスティバルの幕が開きました。

準備運動でラジオ体操をしっかりやりました。

最初の種目は、50m走です。力一杯走りました。

続いてチェッコリ玉入れです。お尻を振るダンスが可愛い。

みんなでダンスを踊ってからクラスごとに玉入れをします。

玉入れが終わった後も音楽に合わせて楽しく踊りました。

整理運動もしっかりやりました。

精一杯走って踊った1年生の顔は、満足そうでした。

皆様の応援ありがとうございました。

校長室の窓から237

今日は、昨日と打って変わって良い天気になりました。

今日からスポーツフェスティバルが始まりますが、絶好の運動会日和です。

今日は、火曜日なので児童朝会がありました。

放送で行いましたが、まず初めに今日から11月6日まで来る2名の教育実習生の紹介をしました。

お二人の自己紹介の後、休み時間などに廊下などで会ったらしっかり挨拶をしましょうと伝えてから以下のような話をしました。

【スポーツフェスティバルが始まる】

今日からいよいよ待ちに待ったスポーツフェスティバルが始まる。

昨日1年生と6年生が互いの演技を見合う交流を見せてもらったが、1年生は、楽しそうに可愛く踊っていたし、6年生は、一人技もフラッグも動きが決まっていて格好良かった。

どうしてそうした立派な演技ができるかと言えば、それは、一人一人が一生懸命練習してきたからである。それぞれが頑張り友達と教え合ったり、励まし合ったりしてきた練習の成果が本番に表れるのだ。

今日は、1.2年生の発表で沢山のお家の人が楽しみに見に来ると思う。緊張すると思うが、今まで練習してきたことに自信をもって思い切り演技してほしい。

そして、いよいよスポーツフェスティバルの始まりです。

1年生の開会5分前に校庭に出ましたが、もう保護者の方々が一杯来てくださっていました。

平日の午前中にもかかわらず多くの方が参観に来てくださり大変ありがたいです。

1.2年生の競技等の様子は、この後お伝えします。

今日からスポーツフェスティバルが始まりますが、絶好の運動会日和です。

今日は、火曜日なので児童朝会がありました。

放送で行いましたが、まず初めに今日から11月6日まで来る2名の教育実習生の紹介をしました。

お二人の自己紹介の後、休み時間などに廊下などで会ったらしっかり挨拶をしましょうと伝えてから以下のような話をしました。

【スポーツフェスティバルが始まる】

今日からいよいよ待ちに待ったスポーツフェスティバルが始まる。

昨日1年生と6年生が互いの演技を見合う交流を見せてもらったが、1年生は、楽しそうに可愛く踊っていたし、6年生は、一人技もフラッグも動きが決まっていて格好良かった。

どうしてそうした立派な演技ができるかと言えば、それは、一人一人が一生懸命練習してきたからである。それぞれが頑張り友達と教え合ったり、励まし合ったりしてきた練習の成果が本番に表れるのだ。

今日は、1.2年生の発表で沢山のお家の人が楽しみに見に来ると思う。緊張すると思うが、今まで練習してきたことに自信をもって思い切り演技してほしい。

そして、いよいよスポーツフェスティバルの始まりです。

1年生の開会5分前に校庭に出ましたが、もう保護者の方々が一杯来てくださっていました。

平日の午前中にもかかわらず多くの方が参観に来てくださり大変ありがたいです。

1.2年生の競技等の様子は、この後お伝えします。

校長室の窓から236

今日は、今季一番の冷え込みとのことで、肌寒さを感じました。

そんな中、児童は、元気な挨拶と共に登校してきました。

いよいよ運動会の代替行事「大松スポーツフェスティバル~秋の陣~」が今週から始まります。

本番を前に兄弟学年での交流として、お互いの演技を参観し合う取組を行っています。

今日は、その第1回目で1年生と6年生との交流が1時間目に行われました。

まず最初に1年生が玉入れの時の踊りをポンポンを持って踊りました。

6年生は、その外側で1年生の踊りを「可愛いね」という感じでにこにこしながら見守っていました。

次は、6年生の「一人技」の披露です。

ブリッジや片足ブリッジなどの難しい技が決まると、自然と歓声が沸き起こりました。

続いて、「フラッグ」の演技です。

旗を振る音が小気味良く、ポーズが決まっていました。

1年生は、6年生の格好良い演技に見とれていました。

両学年の演技の後、それぞれの兄弟学級の小グループ毎に振り返りを行っていました。

今日の演技でも私は、今までの練習での児童の頑張りが感じられ感動しました。

兄弟学級での振り返りで益々演技に磨きをかけ、本番では最高の演技を披露してくれることでしょう。

明日は、いよいよ1.2年生のスポーツフェスティバル本番です。

天気は、今日よりは良いようですが、体調を整え温かくしておいでください。

そんな中、児童は、元気な挨拶と共に登校してきました。

いよいよ運動会の代替行事「大松スポーツフェスティバル~秋の陣~」が今週から始まります。

本番を前に兄弟学年での交流として、お互いの演技を参観し合う取組を行っています。

今日は、その第1回目で1年生と6年生との交流が1時間目に行われました。

まず最初に1年生が玉入れの時の踊りをポンポンを持って踊りました。

6年生は、その外側で1年生の踊りを「可愛いね」という感じでにこにこしながら見守っていました。

次は、6年生の「一人技」の披露です。

ブリッジや片足ブリッジなどの難しい技が決まると、自然と歓声が沸き起こりました。

続いて、「フラッグ」の演技です。

旗を振る音が小気味良く、ポーズが決まっていました。

1年生は、6年生の格好良い演技に見とれていました。

両学年の演技の後、それぞれの兄弟学級の小グループ毎に振り返りを行っていました。

今日の演技でも私は、今までの練習での児童の頑張りが感じられ感動しました。

兄弟学級での振り返りで益々演技に磨きをかけ、本番では最高の演技を披露してくれることでしょう。

明日は、いよいよ1.2年生のスポーツフェスティバル本番です。

天気は、今日よりは良いようですが、体調を整え温かくしておいでください。

校長室の窓から235

今日は、6時間目に各教室を回りました。

どの教室も落ち着いた様子で、その中に楽しく温かい雰囲気が感じられ、その様子を見て安心しました。

校庭では、3年生がスポーツフェスティバルの練習をしていました。

これも楽しい雰囲気で一人一人が真剣に取り組んでいます。

来週以降の本番が楽しみです。

天気予報を見ると来週は、雨が心配ですが…無事にできるように祈ってください。

どの教室も落ち着いた様子で、その中に楽しく温かい雰囲気が感じられ、その様子を見て安心しました。

校庭では、3年生がスポーツフェスティバルの練習をしていました。

これも楽しい雰囲気で一人一人が真剣に取り組んでいます。

来週以降の本番が楽しみです。

天気予報を見ると来週は、雨が心配ですが…無事にできるように祈ってください。

校長室の窓から234

今朝は、今季一番の冷え込みとのことで空気が冷たかったですが、昼には晴れ間がのぞき、昼休みに外で元気よく遊ぶ児童の姿が見られます。

今日は、午前中に出張がありましたが、戻って給食を食べて掃除の時間になると廊下から楽しそうな児童の声が聞こえてきました。

どうやら廊下掃除の3年生が雑巾がけのレースをしているようです。

長い廊下を行き来するのは、本当に大変ですが、それも友達と競いながら楽しそうにやっています。

途中、その楽しそうな様子を見ていた、階段掃除の児童まで一緒に入ってきました。

今週の児童朝会でお客様が廊下がピカピカで驚いていたが、それは、皆が掃除を頑張っているからという話をしましたが、正にその姿です。

すごいスピードで写真に収まりきれない感じでしたが、楽しみながら掃除を頑張る姿が素晴らしいと思いました。

この姿があれば、これからも大松台小は、ピカピカでしょう。

今日は、午前中に出張がありましたが、戻って給食を食べて掃除の時間になると廊下から楽しそうな児童の声が聞こえてきました。

どうやら廊下掃除の3年生が雑巾がけのレースをしているようです。

長い廊下を行き来するのは、本当に大変ですが、それも友達と競いながら楽しそうにやっています。

途中、その楽しそうな様子を見ていた、階段掃除の児童まで一緒に入ってきました。

今週の児童朝会でお客様が廊下がピカピカで驚いていたが、それは、皆が掃除を頑張っているからという話をしましたが、正にその姿です。

すごいスピードで写真に収まりきれない感じでしたが、楽しみながら掃除を頑張る姿が素晴らしいと思いました。

この姿があれば、これからも大松台小は、ピカピカでしょう。

校長室の窓から233

スポーツフェスティバルが、いよいよ来週から始まります。

本番に向けた練習もいよいよ大詰めです。

1年生は、始めの準備運動から終わりの整理運動までクラスカラーのポンポンを持って演目を行うようです。

色とりどりのポンポンを持って、とっても嬉しそうでした。

可愛い1年生がポンポンを持って演技していると一層可愛くて、思わず目じりが下がってしまいます。

本番を楽しみにしていてください。

今日は、5.6年生の野外給食がありました。

雨が心配でしたが、何とか校庭で食べることができました。

5.6年生が校庭で敷物を敷いてお弁当給食を食べる姿も、また可愛かったです。

本番に向けた練習もいよいよ大詰めです。

1年生は、始めの準備運動から終わりの整理運動までクラスカラーのポンポンを持って演目を行うようです。

色とりどりのポンポンを持って、とっても嬉しそうでした。

可愛い1年生がポンポンを持って演技していると一層可愛くて、思わず目じりが下がってしまいます。

本番を楽しみにしていてください。

今日は、5.6年生の野外給食がありました。

雨が心配でしたが、何とか校庭で食べることができました。

5.6年生が校庭で敷物を敷いてお弁当給食を食べる姿も、また可愛かったです。

校長室の窓から232

今日は、時折雨がぱらつく曇り空で気温も上がらず肌寒い感じです。

お隣の鶴牧中は、今日が体育祭だと言っていましたができたのでしょうか。

今日は、2.3時間目に校舎内を回りました。

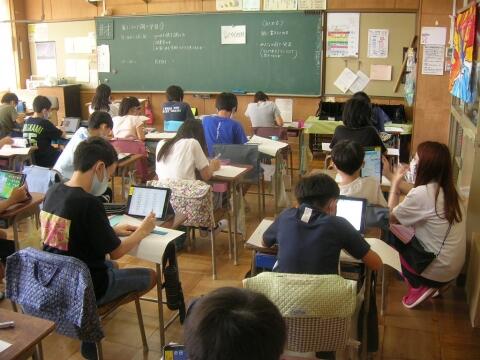

5年2組の教室では、総合的な学習の時間で米作りについて学習してきたことについて、発表会を行っていました。

このグループは、Ipadの画面を映し出しながら「お米の種類と生産地」について、発表していました。

次のグループは、新聞のようにまとめた紙を掲げながら「お米をつかった料理」について発表していました。

調べる内容とともに、まとめ方や発表の仕方をそれぞれ工夫しているようです。

発表を聞く態度も素晴らしく、感心しました。

各教室では、このようにしっかり毎日の学習が進んでいます。

お隣の鶴牧中は、今日が体育祭だと言っていましたができたのでしょうか。

今日は、2.3時間目に校舎内を回りました。

5年2組の教室では、総合的な学習の時間で米作りについて学習してきたことについて、発表会を行っていました。

このグループは、Ipadの画面を映し出しながら「お米の種類と生産地」について、発表していました。

次のグループは、新聞のようにまとめた紙を掲げながら「お米をつかった料理」について発表していました。

調べる内容とともに、まとめ方や発表の仕方をそれぞれ工夫しているようです。

発表を聞く態度も素晴らしく、感心しました。

各教室では、このようにしっかり毎日の学習が進んでいます。

校長室の窓から231

今日はスッキリしない天気ですが、昨日は暑いぐらいでしたから、スポーツフェスティバルの練習をするには良いかもしれません。

今朝は、代表委員が朝の挨拶運動に立っていました。

児童の挨拶も一段と元気よく、朝からパワーが湧いてきました。

今日は、2時間目に校舎内を回りました。

校庭では、2年生がスポーツフェスティバルの練習をしていました。

音楽に合わせて楽しそうに体を動かし、踊っています。

きちんと間隔を取って並んでいました。

その後、リレーなどの練習をしていましたが、そこでもきちんと間隔を取って並び、大きな声を出さず拍手などで応援していました。

感染予防のための指導を行っていますので、当日は、保護者の皆様も三密を避け、マスクを着用し拍手で応援するなどの観覧上のご配慮をお願いいたします。

今朝は、代表委員が朝の挨拶運動に立っていました。

児童の挨拶も一段と元気よく、朝からパワーが湧いてきました。

今日は、2時間目に校舎内を回りました。

校庭では、2年生がスポーツフェスティバルの練習をしていました。

音楽に合わせて楽しそうに体を動かし、踊っています。

きちんと間隔を取って並んでいました。

その後、リレーなどの練習をしていましたが、そこでもきちんと間隔を取って並び、大きな声を出さず拍手などで応援していました。

感染予防のための指導を行っていますので、当日は、保護者の皆様も三密を避け、マスクを着用し拍手で応援するなどの観覧上のご配慮をお願いいたします。

校長室の窓から230

ちょっと気温が高めですが、気持ちの良い晴天となりました。

今日も爽やかな挨拶と共に児童が登校してきました。

ピロティ前の花壇には、花の苗が植えられ、今朝も栽培委員が草取りや水やりをしてくれていました。

今日は、火曜日なので児童朝会がありました。

放送で次のような話をしました。

【大松台小の子どもよ良い所】

先日、お客様に校内を案内することがあったが、廊下や教室、多目的ホールなどの床を見て「ピカピカですね」と驚いていた。実は、夏休みに用務主事の方が全部ワックスがけをしてくださっていたのだが、その後も皆が雑巾がけなどで磨いているのでピカピカできれいである。校内を歩いていてもゴミやほこりなどがほとんど落ちていないのは、皆が掃除などを頑張っているからである。きれいな環境できれいな心が育つ。これからも頑張って行こう。

また、挨拶のことで何度も褒めたが、今朝も気持ちの良い挨拶が沢山あった。「校長先生、おはようございます。」と相手を意識した挨拶ができている人もいた。9月の生活目標「挨拶をしっかりしよう」は終わったが、引き続き頑張って行こう。

【気を付けてほしいこと】

スポーツフェスティバルの練習を頑張っている姿が見られ、そのことは、とても嬉しく思っている。しかし、時間を守ろうとしているのか、廊下を走っている人や体育の時間にマスクを外した後、移動中に友達と大きな声で話したり、そのまま休み時間や授業時間もマスクを着けずに過ごしている人がいる。

今は、まだ大松台小で感染者は出ていないが、東京では未だに100人もの感染者が出ており、いつ感染してもおかしくない状況は続いている。一たび感染者が出れば、また休校しなくてはいけなくなるかもしれない。自分は症状が無くても、周りの人にうつす心配もある。廊下を走らないことや「新しい生活様式」を守ることは、自分や周りの人の大切な命を守るために大切なことである。教室ではマスクを着ける、遊びの前後に手洗いをする、人との距離をとるなどの「新しい生活様式」をもう一度確認し、大事な命を守っていこう。

今日は暑くなりそうだ。熱中症にも気を付け、練習などを頑張ろう。

今日も爽やかな挨拶と共に児童が登校してきました。

ピロティ前の花壇には、花の苗が植えられ、今朝も栽培委員が草取りや水やりをしてくれていました。

今日は、火曜日なので児童朝会がありました。

放送で次のような話をしました。

【大松台小の子どもよ良い所】

先日、お客様に校内を案内することがあったが、廊下や教室、多目的ホールなどの床を見て「ピカピカですね」と驚いていた。実は、夏休みに用務主事の方が全部ワックスがけをしてくださっていたのだが、その後も皆が雑巾がけなどで磨いているのでピカピカできれいである。校内を歩いていてもゴミやほこりなどがほとんど落ちていないのは、皆が掃除などを頑張っているからである。きれいな環境できれいな心が育つ。これからも頑張って行こう。

また、挨拶のことで何度も褒めたが、今朝も気持ちの良い挨拶が沢山あった。「校長先生、おはようございます。」と相手を意識した挨拶ができている人もいた。9月の生活目標「挨拶をしっかりしよう」は終わったが、引き続き頑張って行こう。

【気を付けてほしいこと】

スポーツフェスティバルの練習を頑張っている姿が見られ、そのことは、とても嬉しく思っている。しかし、時間を守ろうとしているのか、廊下を走っている人や体育の時間にマスクを外した後、移動中に友達と大きな声で話したり、そのまま休み時間や授業時間もマスクを着けずに過ごしている人がいる。

今は、まだ大松台小で感染者は出ていないが、東京では未だに100人もの感染者が出ており、いつ感染してもおかしくない状況は続いている。一たび感染者が出れば、また休校しなくてはいけなくなるかもしれない。自分は症状が無くても、周りの人にうつす心配もある。廊下を走らないことや「新しい生活様式」を守ることは、自分や周りの人の大切な命を守るために大切なことである。教室ではマスクを着ける、遊びの前後に手洗いをする、人との距離をとるなどの「新しい生活様式」をもう一度確認し、大事な命を守っていこう。

今日は暑くなりそうだ。熱中症にも気を付け、練習などを頑張ろう。

警視庁交通安全情報

1012 警視庁 交通安全情報.pdf

警視庁より交通安全情報が届きました。本日、学校でも指導をいたします。ご家庭でも声掛けをお願いします。

警視庁より交通安全情報が届きました。本日、学校でも指導をいたします。ご家庭でも声掛けをお願いします。

校長室の窓から229

先週末の台風14号による影響も最小限で済み、ホッとしています。

今日も爽やかな挨拶と共に児童が登校し、天候も回復してきました。

今日は、2.3時間目に校舎内を回りました。

校庭では、4年生がスポーツフェスティバルに向けた練習をしていました。

踊りのポイントとなる腰の落とし方について、話を聞いて挑戦しています。

きちんと間隔を取って並び、しっかり話を聞いているので、どんどん上達していくことでしょう。

本番が楽しみです。

今日も爽やかな挨拶と共に児童が登校し、天候も回復してきました。

今日は、2.3時間目に校舎内を回りました。

校庭では、4年生がスポーツフェスティバルに向けた練習をしていました。

踊りのポイントとなる腰の落とし方について、話を聞いて挑戦しています。

きちんと間隔を取って並び、しっかり話を聞いているので、どんどん上達していくことでしょう。

本番が楽しみです。

校長室の窓から228

その後、校庭の方に回ると何やら体育倉庫の前で人が並んでいます。

どうやら卒業アルバム用の写真撮影で体育委員会の6年生が集まっているようです。

写真屋さんの指示を聞きながら、打ち合わせをしていました。

そこから渡り廊下の下の方に行くと、生活委員会が撮影の準備万端で待っていました。

せっかくなので写真屋さんの前に1枚パチリ!記念に写真を撮りました。

実は、昨日も卒業アルバム用の写真撮影があり、児童朝会の後、職員集合写真や各クラスのグループ写真などを撮りました。

こうした卒業に向けた動きも少しずつ始まっています。

大松台小のリーダーとして頑張ってくれている6年生には、これからの半年で沢山の思い出を作って笑顔で卒業していってほしいと願います。

話は変わりますが、私は明日は、丸々1日出張となり学校に来ません。

明後日も午前中出かけるので、しばらく「校長室の窓から」の掲載が止まりますがご了承ください。

どうやら卒業アルバム用の写真撮影で体育委員会の6年生が集まっているようです。

写真屋さんの指示を聞きながら、打ち合わせをしていました。

そこから渡り廊下の下の方に行くと、生活委員会が撮影の準備万端で待っていました。

せっかくなので写真屋さんの前に1枚パチリ!記念に写真を撮りました。

実は、昨日も卒業アルバム用の写真撮影があり、児童朝会の後、職員集合写真や各クラスのグループ写真などを撮りました。

こうした卒業に向けた動きも少しずつ始まっています。

大松台小のリーダーとして頑張ってくれている6年生には、これからの半年で沢山の思い出を作って笑顔で卒業していってほしいと願います。

話は変わりますが、私は明日は、丸々1日出張となり学校に来ません。

明後日も午前中出かけるので、しばらく「校長室の窓から」の掲載が止まりますがご了承ください。

校長室の窓から227

そのまま飼育小屋の方に行くと飼育委員会が活動をしていました。

飼育小屋には2羽のウサギがおり、それぞれ「ミルク」と「ラテ」という名前が付いており、写真と共に扉の所に紹介の紙が貼られています。

アナウサギなので「ラテ」は、土の穴の中に隠れていましたが、私が見に行くと姿を見せてくれました。

2羽は白いので名前が「ミルク」と「ラテ」になったのでしょうか?今度、児童に聞いてみようと思います。

小屋の中で世話をしている以外の児童は、小屋の前で熱心に草取りをしていました。

この場所は、ウサギたちの運動スペースだそうで、運動しやすいように整えていました。優しいですね。

大松台小の児童は。こうした地道な作業も一生j懸命にやります。

こんなところも大松台小の子どもの良い所だと思います。

飼育小屋には2羽のウサギがおり、それぞれ「ミルク」と「ラテ」という名前が付いており、写真と共に扉の所に紹介の紙が貼られています。

アナウサギなので「ラテ」は、土の穴の中に隠れていましたが、私が見に行くと姿を見せてくれました。

2羽は白いので名前が「ミルク」と「ラテ」になったのでしょうか?今度、児童に聞いてみようと思います。

小屋の中で世話をしている以外の児童は、小屋の前で熱心に草取りをしていました。

この場所は、ウサギたちの運動スペースだそうで、運動しやすいように整えていました。優しいですね。

大松台小の児童は。こうした地道な作業も一生j懸命にやります。

こんなところも大松台小の子どもの良い所だと思います。

校長室の窓から226

朝、玄関の所で児童を迎え、校舎内に入ろうと思ったら、熱心にピロティ前の花壇の草取りをしている児童がいました。

それは、栽培委員の児童で、何度もその姿を見かけています。今日もビニール袋がパンパンになるほど多くの雑草を抜いていました。

花壇の端には、ボランティアの方が持ってきてくださった花の苗が置いてあり、今日の委員会の時間に植えるとのことでした。

午後の委員会の時間には、ボランティアの方も一緒に苗を植える作業をしていました。

あいみょんの「マリーゴールド」を歌いながら、マリゴールドの苗を運び、楽しそうに活動していました。

花壇に花が植えられピロティ前も心安らぐ場所となっていくことでしょう。

それは、栽培委員の児童で、何度もその姿を見かけています。今日もビニール袋がパンパンになるほど多くの雑草を抜いていました。

花壇の端には、ボランティアの方が持ってきてくださった花の苗が置いてあり、今日の委員会の時間に植えるとのことでした。

午後の委員会の時間には、ボランティアの方も一緒に苗を植える作業をしていました。

あいみょんの「マリーゴールド」を歌いながら、マリゴールドの苗を運び、楽しそうに活動していました。

花壇に花が植えられピロティ前も心安らぐ場所となっていくことでしょう。

校長室の窓から225

気持ちの良い秋晴れとなりました。

今日は、10月最初の火曜日なので校庭での児童朝会がありました。

児童は、今日も時間前に集まりしっかり話を聞いていました。

最初に挨拶の仕方を確認し「人の話は、体と目と心で聞く」という言葉で、話を聞くときの体の向きや姿勢、心構えなどについて話してから、以下のような話をしました。

【皆で力を合わせて目標に向けて頑張ろう】

始業式で新しい目標を立てて進もうという話をしたが、一人一人の目標は立っただろうか。今日は、それに加えて皆で力を合わせて取り組む目標を加えてみると良いという話をする。

学校は、友達と一緒に学ぶところで、一人一人が頑張ることが大切だが友達と一緒に頑張ることも大切だ。そのためのチャンスが10月終わりに予定されている「大松スポーツフェスティバル」である。

各学年でその練習をしている様子を私も見ているが、そこでは、なかなか覚えられないことや、うまくできないこともあるだろう。そんな時、友達と教え合ったり、励まし合ったりすることで一人でやるより何倍も頑張れると思う。教室を回っていた時に5年生が踊りの練習から汗だくで戻って来て「頑張ったんだな」と思ったことがあった。また、6年生は、休み時間やすき間の時間に自主的に友達と練習している様子も見られすごいと思う。

実は、私には小学校1年生の孫がいて、この前の土曜日に運動会を見に行ってきた。小さかった子が立派に踊ったり、走ったりする姿を見て感動した。きっと皆の家族も同じだと思う。

本番で立派な姿を見てもらえるように、大松台小の合言葉である「えがおのなかま」と一緒に目標に向かって頑張って行こう。

児童の話を聞く態度は、真剣で立派でした。きっと仲間と共に頑張り、当日は、素晴らしい姿を見せてくれるものと思います。

楽しみにしていてください。

今日は、10月最初の火曜日なので校庭での児童朝会がありました。

児童は、今日も時間前に集まりしっかり話を聞いていました。

最初に挨拶の仕方を確認し「人の話は、体と目と心で聞く」という言葉で、話を聞くときの体の向きや姿勢、心構えなどについて話してから、以下のような話をしました。

【皆で力を合わせて目標に向けて頑張ろう】

始業式で新しい目標を立てて進もうという話をしたが、一人一人の目標は立っただろうか。今日は、それに加えて皆で力を合わせて取り組む目標を加えてみると良いという話をする。

学校は、友達と一緒に学ぶところで、一人一人が頑張ることが大切だが友達と一緒に頑張ることも大切だ。そのためのチャンスが10月終わりに予定されている「大松スポーツフェスティバル」である。

各学年でその練習をしている様子を私も見ているが、そこでは、なかなか覚えられないことや、うまくできないこともあるだろう。そんな時、友達と教え合ったり、励まし合ったりすることで一人でやるより何倍も頑張れると思う。教室を回っていた時に5年生が踊りの練習から汗だくで戻って来て「頑張ったんだな」と思ったことがあった。また、6年生は、休み時間やすき間の時間に自主的に友達と練習している様子も見られすごいと思う。

実は、私には小学校1年生の孫がいて、この前の土曜日に運動会を見に行ってきた。小さかった子が立派に踊ったり、走ったりする姿を見て感動した。きっと皆の家族も同じだと思う。

本番で立派な姿を見てもらえるように、大松台小の合言葉である「えがおのなかま」と一緒に目標に向かって頑張って行こう。

児童の話を聞く態度は、真剣で立派でした。きっと仲間と共に頑張り、当日は、素晴らしい姿を見せてくれるものと思います。

楽しみにしていてください。

校長室の窓から224

朝は、どんよりした天気でしたが、休み明けにもかかわらず、児童は頑張って登校し、しっかり挨拶をして校舎内に入っていきました。

今日は2時間目に不審者対応の避難訓練を行いました。

学校に不審者が入ってきた時に、どのような合言葉でその侵入が知らされるかなど学校での対応についての訓練でした。

終わりに私から学校以外で不審者に会った時の「いかのおすし」の約束などについて話しました。

その後、3時間目にかけて校舎内を回りました。

図工室では、6年2組が授業をしていました。

「わたしのくつ」という題材で、段ボールを張り合わせて作った靴に、いよいよ仕上げの着色や装飾をしていく段階のようです。

思い思いの形に作られた靴に、鮮やかな色や工夫した飾りが加わり、一人一人の個性が輝いていました。

このように授業でも伸び伸びと表現できるのは、素晴らしいことだと思いました。

今日は2時間目に不審者対応の避難訓練を行いました。

学校に不審者が入ってきた時に、どのような合言葉でその侵入が知らされるかなど学校での対応についての訓練でした。

終わりに私から学校以外で不審者に会った時の「いかのおすし」の約束などについて話しました。

その後、3時間目にかけて校舎内を回りました。

図工室では、6年2組が授業をしていました。

「わたしのくつ」という題材で、段ボールを張り合わせて作った靴に、いよいよ仕上げの着色や装飾をしていく段階のようです。

思い思いの形に作られた靴に、鮮やかな色や工夫した飾りが加わり、一人一人の個性が輝いていました。

このように授業でも伸び伸びと表現できるのは、素晴らしいことだと思いました。

校長室の窓から223

今日は、気持ちの良い秋晴れです。

後期の始まりも児童の爽やかな挨拶の声と笑顔があふれています。

今日は、1時間目が始まる前の朝の時間に校舎内を回りました。

1年2組では、担任が絵本の読み聞かせを行っていました。

読み聞かせに集中して聞き入る姿が素晴らしく、思わずカメラを取り出しました。

他のクラスでも朝読書や学習プリントに取り組んだり、担任の話を聞いたりして1日のスタートを切っていました。

どのクラスも落ち着いた様子で、こうした時間があって授業にも集中して入っていけることが分かりました。

また、校庭や多目的ホールでは、3年生と5年生がクラスの時間で遊んでいました。

朝会や集会のない月・水・金曜日の朝の時間は、2学年ずつが校庭等で遊ぶことができます。

こうした時間がクラス内の関わりを深めていることも分かりました。

本校では、新型コロナウィルス感染症対策で、今まで中休みの遊びを日毎に奇数学年と偶数学年とで分けて密を避ける対応をしてきました。

校庭の遊具の使用を解禁した際に、遊び前後の手洗いなどの感染予防を徹底し、遊びの状況を確認する中で、ここで全学年で遊ばせても良いという判断をしました。

今日の中休みから全学年での外遊びが解禁となります。

感染予防に気を配りながら、譲り合って仲良く遊べるか、見守っていきたいと思います。

後期の始まりも児童の爽やかな挨拶の声と笑顔があふれています。

今日は、1時間目が始まる前の朝の時間に校舎内を回りました。

1年2組では、担任が絵本の読み聞かせを行っていました。

読み聞かせに集中して聞き入る姿が素晴らしく、思わずカメラを取り出しました。

他のクラスでも朝読書や学習プリントに取り組んだり、担任の話を聞いたりして1日のスタートを切っていました。

どのクラスも落ち着いた様子で、こうした時間があって授業にも集中して入っていけることが分かりました。

また、校庭や多目的ホールでは、3年生と5年生がクラスの時間で遊んでいました。

朝会や集会のない月・水・金曜日の朝の時間は、2学年ずつが校庭等で遊ぶことができます。

こうした時間がクラス内の関わりを深めていることも分かりました。

本校では、新型コロナウィルス感染症対策で、今まで中休みの遊びを日毎に奇数学年と偶数学年とで分けて密を避ける対応をしてきました。

校庭の遊具の使用を解禁した際に、遊び前後の手洗いなどの感染予防を徹底し、遊びの状況を確認する中で、ここで全学年で遊ばせても良いという判断をしました。

今日の中休みから全学年での外遊びが解禁となります。

感染予防に気を配りながら、譲り合って仲良く遊べるか、見守っていきたいと思います。

校長室の窓から222

今朝は、雨が降り、児童も傘をさしての登校となりました。

今日は、後期の始業式で、晴天なら校庭で行う予定でしたが、残念ながら放送での実施となりました。

いつものように児童を迎えていたら、何人もの子が「今日は、校庭で始業式ですか?」「校庭では難しいですよね。」「校庭でやりたかったな!」と話しかけてきて、校庭で話を聞いて後期をスタートしたいという意気込みを感じました。

そんな様子を最初に紹介しながら、放送をしっかり聞いて残り半年の大事なスタートにしようと伝えて、始業式の話を始めました。

【振り返り、目標を立てて進もう】

昨日、終業式の後、教室を回ったら5年生の教室で「校長先生、いい声ですね。」「良い話でした。」と声をかけられ拍手をもらった。嬉しくて「ありがとう。通知表をもらった気分です。」と話した。

改めて自分で前期を振り返ってみると、毎日玄関で皆を迎え、毎日教室を回って皆の様子を見て、毎日ホームページでその様子を紹介することを頑張った。そのことは、皆からの「忙しいのに毎朝立っていて大丈夫ですか。」「今日も回ってきてくれたんですね。」という声や、保護者の方からの「ホームページ楽しみにしています。」という声で認められている。このことは、続けていこうと思った。

新たな目標を考えてみたが、6年生の授業に行って記録をとっていたら「真剣でこわい感じ。」と言うので「どうして?」と聞くと「校長先生は、いつも笑顔だから。」と言われた。皆の頑張りを見ていると自然と笑顔になるけれど、自分が笑顔でいれば皆が安心できるなら、いつも笑顔でいることを目標にしようと思った。

皆も自分の頑張りを振り返り、通知表や友達、先生からの言葉を思い出し、新しい目標を立てて進んでいくと良いと思う。

「笑顔の 学校 大松台」後期も笑顔一杯の大松台小にしていこう。

今日も面接の合間を縫って校舎内を回りましたが、行く先々で気持ちの良い挨拶と「校長先生、教室を回るの頑張ってください。」などの嬉しい声を沢山かけられました。

そんな優しい児童と一緒に生活できることに感謝して、これからも笑顔を忘れず頑張ります!

今日は、後期の始業式で、晴天なら校庭で行う予定でしたが、残念ながら放送での実施となりました。

いつものように児童を迎えていたら、何人もの子が「今日は、校庭で始業式ですか?」「校庭では難しいですよね。」「校庭でやりたかったな!」と話しかけてきて、校庭で話を聞いて後期をスタートしたいという意気込みを感じました。

そんな様子を最初に紹介しながら、放送をしっかり聞いて残り半年の大事なスタートにしようと伝えて、始業式の話を始めました。

【振り返り、目標を立てて進もう】

昨日、終業式の後、教室を回ったら5年生の教室で「校長先生、いい声ですね。」「良い話でした。」と声をかけられ拍手をもらった。嬉しくて「ありがとう。通知表をもらった気分です。」と話した。

改めて自分で前期を振り返ってみると、毎日玄関で皆を迎え、毎日教室を回って皆の様子を見て、毎日ホームページでその様子を紹介することを頑張った。そのことは、皆からの「忙しいのに毎朝立っていて大丈夫ですか。」「今日も回ってきてくれたんですね。」という声や、保護者の方からの「ホームページ楽しみにしています。」という声で認められている。このことは、続けていこうと思った。

新たな目標を考えてみたが、6年生の授業に行って記録をとっていたら「真剣でこわい感じ。」と言うので「どうして?」と聞くと「校長先生は、いつも笑顔だから。」と言われた。皆の頑張りを見ていると自然と笑顔になるけれど、自分が笑顔でいれば皆が安心できるなら、いつも笑顔でいることを目標にしようと思った。

皆も自分の頑張りを振り返り、通知表や友達、先生からの言葉を思い出し、新しい目標を立てて進んでいくと良いと思う。

「笑顔の 学校 大松台」後期も笑顔一杯の大松台小にしていこう。

今日も面接の合間を縫って校舎内を回りましたが、行く先々で気持ちの良い挨拶と「校長先生、教室を回るの頑張ってください。」などの嬉しい声を沢山かけられました。

そんな優しい児童と一緒に生活できることに感謝して、これからも笑顔を忘れず頑張ります!

校長室の窓から221

今日も気持ちの良い秋晴れです。

今日も爽やかな笑顔と挨拶で児童が登校してきました。

そして、今日は、前期の終業式です。

本日お配りした学校だよりにも書きましたが、色々あった令和2年度前期の終業式を迎えられるのも保護者や地域の皆様のご理解とご協力のお陰です。本当にありがとうございます。

終業式は、放送での実施となりましたが、以下のような話をしました。

【前期の終業式にあたり】今日は前期の終業式である。今年度は、新型コロナウィルスによる休校があり、9月までが前期で10月からが後期という2つの学期に分かれたが、今日で半年経ったことになる。4月6日に2年生以上の人には、放送での始業式で「トトロのように大きな体の人が立っていたのが私です。」と自己紹介し、入学式で1年生に「笑顔の 学校 大松台」の話をしてから半年である。その間長い休校があり、少しづつ学校に来る時間が増え、6月後半からやっと午後の授業も始まった。短い夏休みで本当に色々あったけれど、私にとっては、本当に楽しく充実した毎日だった。それは、皆さん一人一人の成長を見ることができたからである。大松台小の子どもの良い所を沢山見つけて児童朝会でも話した。挨拶が上手、人の話を良く聞いて頑張るなど、今朝も遠くからでも元気良く挨拶をしてくれた人がいた。皆の良い所は担任の先生も他の先生も良く見ている。今日渡される通知表には、皆の頑張りや良い所が一杯書いてある。私は全員の通知表を読んだが、勉強や運動だけでなく係の仕事を頑張ったり、友達に優しくしたりする姿が書かれていて読んでいて嬉しくなった。そして頑張る子どもたちとそれを認めて伸ばしてくださる先生方と一緒にこの学校に居られて本当に幸せだと思った。

【皆へのお願い】ここまで来ることができたのは、一人一人の頑張りもあるが、周りにいる友達や先生方、お家の人のお陰である。大事な節目の日にここまで成長できたことを報告し、感謝の気持ちを伝えてほしい。私は、この大松台小に来て皆さんや先生方と一緒に生活できて本当に良かったと思っている。私が毎日元気に頑張ることができたのも皆さんのお陰です。本当にありがとうございました。

終業式を終え、一息ついて校舎内を回りました。

通知表を渡しながら温かい言葉を児童にかけている担任の姿、一生懸命学習に取り組む児童の姿などが見られ嬉しくなりました。

6年生の教室では、「1年生からラブレターのようなお手紙をもらった。」と、「大好き」と書いてあるお礼の手紙を見せてもらい、心がほんわか温かくなりました。

5年生の教室では、私の姿を見た児童が「校長先生、良い声ですね。」「今朝の話、良かったです。」と話し、皆で拍手をしてくれました。私は、「ありがとうございます。私は、通知表はもらわないけど、皆さんから素敵な通知表をもらった気分です。」と返しました。

本当に、私は幸せです(^^♪

今日も爽やかな笑顔と挨拶で児童が登校してきました。

そして、今日は、前期の終業式です。

本日お配りした学校だよりにも書きましたが、色々あった令和2年度前期の終業式を迎えられるのも保護者や地域の皆様のご理解とご協力のお陰です。本当にありがとうございます。

終業式は、放送での実施となりましたが、以下のような話をしました。

【前期の終業式にあたり】今日は前期の終業式である。今年度は、新型コロナウィルスによる休校があり、9月までが前期で10月からが後期という2つの学期に分かれたが、今日で半年経ったことになる。4月6日に2年生以上の人には、放送での始業式で「トトロのように大きな体の人が立っていたのが私です。」と自己紹介し、入学式で1年生に「笑顔の 学校 大松台」の話をしてから半年である。その間長い休校があり、少しづつ学校に来る時間が増え、6月後半からやっと午後の授業も始まった。短い夏休みで本当に色々あったけれど、私にとっては、本当に楽しく充実した毎日だった。それは、皆さん一人一人の成長を見ることができたからである。大松台小の子どもの良い所を沢山見つけて児童朝会でも話した。挨拶が上手、人の話を良く聞いて頑張るなど、今朝も遠くからでも元気良く挨拶をしてくれた人がいた。皆の良い所は担任の先生も他の先生も良く見ている。今日渡される通知表には、皆の頑張りや良い所が一杯書いてある。私は全員の通知表を読んだが、勉強や運動だけでなく係の仕事を頑張ったり、友達に優しくしたりする姿が書かれていて読んでいて嬉しくなった。そして頑張る子どもたちとそれを認めて伸ばしてくださる先生方と一緒にこの学校に居られて本当に幸せだと思った。

【皆へのお願い】ここまで来ることができたのは、一人一人の頑張りもあるが、周りにいる友達や先生方、お家の人のお陰である。大事な節目の日にここまで成長できたことを報告し、感謝の気持ちを伝えてほしい。私は、この大松台小に来て皆さんや先生方と一緒に生活できて本当に良かったと思っている。私が毎日元気に頑張ることができたのも皆さんのお陰です。本当にありがとうございました。

終業式を終え、一息ついて校舎内を回りました。

通知表を渡しながら温かい言葉を児童にかけている担任の姿、一生懸命学習に取り組む児童の姿などが見られ嬉しくなりました。

6年生の教室では、「1年生からラブレターのようなお手紙をもらった。」と、「大好き」と書いてあるお礼の手紙を見せてもらい、心がほんわか温かくなりました。

5年生の教室では、私の姿を見た児童が「校長先生、良い声ですね。」「今朝の話、良かったです。」と話し、皆で拍手をしてくれました。私は、「ありがとうございます。私は、通知表はもらわないけど、皆さんから素敵な通知表をもらった気分です。」と返しました。

本当に、私は幸せです(^^♪

校長室の窓から220

今日も気持ちの良い天気で、休み時間には外で元気よく遊ぶ児童の姿が見られました。

今日も面接が目白押しですが、3時間目に校舎内を回りました。

5年2組の教室では、社会科の学習が行われていました。

黒板には「水産業のさかんな地域」と書かれ、「かまぼこ(水産加工品)は、どのように作られるのだろう」というめあてが示されています。

今日は、長崎漁港周辺でどのように水産加工品が作られているかを調べていく学習のようです。

集中して話を聞き、しっかりノートをとっている姿が、さすが高学年だと感心しました。

いよいよ明日は、前期の終業式です。

学期の締めくくりをしっかり行っていきます。

今日も面接が目白押しですが、3時間目に校舎内を回りました。

5年2組の教室では、社会科の学習が行われていました。

黒板には「水産業のさかんな地域」と書かれ、「かまぼこ(水産加工品)は、どのように作られるのだろう」というめあてが示されています。

今日は、長崎漁港周辺でどのように水産加工品が作られているかを調べていく学習のようです。

集中して話を聞き、しっかりノートをとっている姿が、さすが高学年だと感心しました。

いよいよ明日は、前期の終業式です。

学期の締めくくりをしっかり行っていきます。

校長室の窓から219

東京では、昨日まで19日間連続の降水があったとのことですが、今日は、久しぶりの快晴で気持ちの良い朝を迎えました。

児童も爽やかな挨拶とともに登校し、校庭では、朝のクラス遊びを行っている学年もありました。

さて、本校では、特色ある教育活動として異年齢集団の活動を掲げています。

しかし、今年度は、新型コロナウィルス感染症の影響でたてわり班の編成自体ができない状況でした。全学年が校舎内を移動して教室内に大人数が集まって行う、たてわり班の活動は感染リスクが高いと判断し、今年度はたてわり班の編成は行わないことにしました。

ただし、異年齢の交流は行いたいと考え、先週から朝の時間を使って兄弟学年の交流を始めています。

今日は、6年3組と1年3組が感染予防のため体育館と多目的ホールを使って、6グループに分かれて交流を行っていました。

兄弟学年は、1と6、2と4、3と5の組み合わせで、1日に学年1クラスずつの2クラスで2月までをかけて行います。

このグループは、ドンじゃんけんをしながら自己紹介をするゲームを行っているようです。

仲良くなる第一歩として、自己紹介をしあうようなゲームを6年生が工夫して考えていました。

多目的ホールでも、2つのグループが楽しそうに交流していました。

このグループでは、カルタのようにカードを取り合い、自己紹介をしているようです。このようにグループ毎で様々な工夫がされていました。

異年齢の児童が交流することにより、下学年への思いやりや上学年へのあこがれなどが生まれてくると思います。

新型コロナウィルス感染症による様々な制限がありますが、感染予防に留意しながら異年齢交流は続けていきたいと思います。

児童も爽やかな挨拶とともに登校し、校庭では、朝のクラス遊びを行っている学年もありました。

さて、本校では、特色ある教育活動として異年齢集団の活動を掲げています。

しかし、今年度は、新型コロナウィルス感染症の影響でたてわり班の編成自体ができない状況でした。全学年が校舎内を移動して教室内に大人数が集まって行う、たてわり班の活動は感染リスクが高いと判断し、今年度はたてわり班の編成は行わないことにしました。

ただし、異年齢の交流は行いたいと考え、先週から朝の時間を使って兄弟学年の交流を始めています。

今日は、6年3組と1年3組が感染予防のため体育館と多目的ホールを使って、6グループに分かれて交流を行っていました。

兄弟学年は、1と6、2と4、3と5の組み合わせで、1日に学年1クラスずつの2クラスで2月までをかけて行います。

このグループは、ドンじゃんけんをしながら自己紹介をするゲームを行っているようです。

仲良くなる第一歩として、自己紹介をしあうようなゲームを6年生が工夫して考えていました。

多目的ホールでも、2つのグループが楽しそうに交流していました。

このグループでは、カルタのようにカードを取り合い、自己紹介をしているようです。このようにグループ毎で様々な工夫がされていました。

異年齢の児童が交流することにより、下学年への思いやりや上学年へのあこがれなどが生まれてくると思います。

新型コロナウィルス感染症による様々な制限がありますが、感染予防に留意しながら異年齢交流は続けていきたいと思います。

校長室の窓から218

3時間目が終わり中休みになりました。

今日は、雨が降って校庭が使えないこともあり、沢山の児童が校長室の「けん玉教室」に来てくれました。

一人で挑戦する子、友達と教え合う子、それぞれ一生懸命です。

今日は、満員御礼状態で、廊下まではみ出して遊んでおりました。

こうして児童が校長室に来てくれるのは、ありがたいことです。

今日は、雨が降って校庭が使えないこともあり、沢山の児童が校長室の「けん玉教室」に来てくれました。

一人で挑戦する子、友達と教え合う子、それぞれ一生懸命です。

今日は、満員御礼状態で、廊下まではみ出して遊んでおりました。

こうして児童が校長室に来てくれるのは、ありがたいことです。

校長室の窓から217

雨が降ったり止んだりのすっきりしない天気です。

今朝も玄関前では、児童の気持ちの良い挨拶が響き、元気をもらいました。

今日も面接が目白押しですが、合間を縫って2.3時間目に教室を回りました。

2年3組の教室では、何やら児童が楽しそうに話をしながら何かの準備をしています。

生活科の「作ってためして」の、似たおもちゃを作った友達とグループを作り、お店屋さんの準備をする時間でした。

このグループは、ゴムを使った的当てをやるようです。

このグループは、「バット」と「ボール」という看板があり、野球のようなゲームで遊べるようです。

このグループは、うちわであおいだり、ラケットのように使ったりするゲームのようです。

このグループは、「カーショップ」で風を受けて走るかっこいい車がありました。

うちわであおいだら、スムーズに走りました。

このグループは、「じしゃく広ば」と看板にあり、磁石を使った遊びのようです。

このように生活科で学んだゴムや風、磁石などを使ったおもちゃをお店屋さんという形で交流し、学びを深めているのです。

今朝も玄関前では、児童の気持ちの良い挨拶が響き、元気をもらいました。

今日も面接が目白押しですが、合間を縫って2.3時間目に教室を回りました。

2年3組の教室では、何やら児童が楽しそうに話をしながら何かの準備をしています。

生活科の「作ってためして」の、似たおもちゃを作った友達とグループを作り、お店屋さんの準備をする時間でした。

このグループは、ゴムを使った的当てをやるようです。

このグループは、「バット」と「ボール」という看板があり、野球のようなゲームで遊べるようです。

このグループは、うちわであおいだり、ラケットのように使ったりするゲームのようです。

このグループは、「カーショップ」で風を受けて走るかっこいい車がありました。

うちわであおいだら、スムーズに走りました。

このグループは、「じしゃく広ば」と看板にあり、磁石を使った遊びのようです。

このように生活科で学んだゴムや風、磁石などを使ったおもちゃをお店屋さんという形で交流し、学びを深めているのです。

校長室の窓から216

台風12号による大雨と強風が心配されましたが、今のところ大きな影響がなくほっとしています。

ただし、今後も強い風雨の心配がありますので、学校でも指導いたしますが、ご家庭でも登下校の安全へのご配慮をお願いいたします。

さて、今日は、3時間目に校舎内を回りました。

3年1組の教室では、算数少人数の授業が行われていました。

「大きい数のしくみ」の単元で、1万より大きい数の大小や順序について学習する場面のようです。

黒板には、「1万より大きい数の数直線を考えよう。」と、今日のめあてが書かれ、数直線をもとに1万より大きい数の確認を行っていました。

連休明け2日目ですが、どの教室でも落ち着いた学習の様子が見られ、嬉しくなりました。

今、学校では、職員との面談期間に入っており、今日も4人の職員との面談があります。

なかなか教室を回る時間を確保するのが大変ですが、頑張って回って少しでも様子をお伝えしたいと思います。

ただし、今後も強い風雨の心配がありますので、学校でも指導いたしますが、ご家庭でも登下校の安全へのご配慮をお願いいたします。

さて、今日は、3時間目に校舎内を回りました。

3年1組の教室では、算数少人数の授業が行われていました。

「大きい数のしくみ」の単元で、1万より大きい数の大小や順序について学習する場面のようです。

黒板には、「1万より大きい数の数直線を考えよう。」と、今日のめあてが書かれ、数直線をもとに1万より大きい数の確認を行っていました。

連休明け2日目ですが、どの教室でも落ち着いた学習の様子が見られ、嬉しくなりました。

今、学校では、職員との面談期間に入っており、今日も4人の職員との面談があります。

なかなか教室を回る時間を確保するのが大変ですが、頑張って回って少しでも様子をお伝えしたいと思います。

校長室の窓から215

4連休明けの朝、児童は、雨が降ったりやんだりしている中を登校してきました。

傘をさす子ささない子、様々です。

元気よく挨拶する子、落とし物を届けてくれた子、「家族とブドウ狩りに行ったよ」と教えてくれた子、今日も元気をもらいました。

今日は、雨の中、代表委員会の児童も一緒に挨拶をしてくれました。

ご苦労様でした。

私は、今日これから出張で、午後も面談、会議と続きます。

それでは行ってきます。

傘をさす子ささない子、様々です。

元気よく挨拶する子、落とし物を届けてくれた子、「家族とブドウ狩りに行ったよ」と教えてくれた子、今日も元気をもらいました。

今日は、雨の中、代表委員会の児童も一緒に挨拶をしてくれました。

ご苦労様でした。

私は、今日これから出張で、午後も面談、会議と続きます。

それでは行ってきます。

校長室の窓から214

9月も中旬となり、少し涼しくなってきたかと思ったら、今日は、また夏のような暑さです。

そんな中、児童は、元気に登校してきて気持ちの良い挨拶をしてくれます。今月の目標は「あいさつをしっかりしよう。」で、毎日の放送でも繰り返し伝えられていますが、最近になって更に自分から元気よく挨拶できる児童が増えてきたように感じます。嬉しいことです。

中休みに校長室に来る児童も「失礼します」「ありがとうございました」と礼儀正しく挨拶をすることができています。

今日は、4時間目に校舎内を回りました。

特に3階は、熱気が上がって来て蒸し暑い環境でしたが、児童は頑張って学習していました。

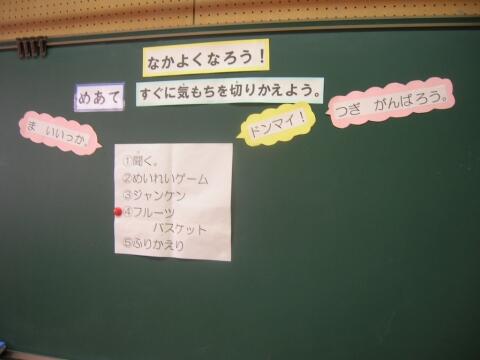

特別支援教室「わかば」の学習室では、小集団指導を行っていました。

黒板には「なかよくなろう」と紙が貼られ、めあて「すぐに気もちを切りかえよう」と示されています。

小集団で「めいれいゲーム」「ジャンケン」の活動に取り組み、私が行った時には、「フルーツバスケット」の説明を聞いて、取り組む場面でした。

教員も含め楽しそうに行っており、椅子に座れなかった児童も笑顔で参加しています。こうしたことを繰り返し、思い通りにならないことがあっても気持ちを切り替えて行動できるようになっていくのだろうと思いました。

さて、明日から4連休になります。

短い夏休みを終え、ここまで頑張ってきた児童には、疲れがたまっているかもしれません。また、学期末の慌ただしさがあり、そのような中でも、本日お知らせする10月後半に行う、運動会の代替行事「大松スポーツフェスティバル~秋の陣~」の練習が始まっている学年もあります。

くれぐれも体調に気を付け、児童が無理のないように4連休を過ごさせていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

校長室の窓から213

大分涼しくなってきて、学習にも運動にも適した気候になってきた感じがします。

各教室では、今日もしっかり学ぶ児童の姿が見られました。

今日は、3時間目に校舎内を回りました。

昨日紹介した算数少人数の授業は、講師の授業でしたが、他にも主任の職務軽減を図るための講師の授業もあります。

今日は4年2組で講師が社会の授業を行っていました。

黒板には、「自ぜんさいがいについて」と書いてあり、災害から命や暮らしを守るための学習のようです。

黒板には、自然災害について児童が知っていることや疑問に思っていることなどが書き出され、私が教室に行った時には「前もって避難所を知っておく」ことについて、話がされていました。

ご家庭では、万が一の時の避難所の確認や避難の約束事を話し合われているでしょうか。ぜひお子さんとも話をしてみてください。

校長室の窓から212

北側3階の少人数教室に行くと、6年生の1グループが算数の学習をしていました。

今日は、「拡大図と縮図」の最初の授業で、拡大図や縮図の意味や性質について理解する授業のようです。

黒板には、「形が同じで大きさがちがう図形を調べよう」と書かれ、基になる(ア)の図形と形が同じに見える図形を探し、その理由を考えていくというように授業が進んでいます。

形が同じに見えるのは、角の大きさが同じと考え、角度を測るなどの方法で調べ始めていました。

他のグループもそうでしたが、課題に対して真剣に取り組むその姿は、さすが6年生で、全校のお手本となるものでした。

ちなみに、この少人数教室は、冷房が入っておらず、夏の間の学習環境は、決して良いものではありませんでしたが、今日は、冷風扇からも涼しい風が出ていて児童も集中して学習できている様子でした。

1日も早い冷房設置を引き続き要望していきます。

授業参観を終え校長室に戻ると、中休みには10人近くの児童がけん玉で遊びに来ました。

人数が増えると校長室では手狭で、どうするか考えなくてはいけません。

校長室の窓から211

9月も半ばを過ぎ、前期も残りわずかです。

玄関前での朝の挨拶は、いつにも増して立派にできていました。

そして、各教室でも、しっかりと学ぶ児童の姿が見られました。

今日は、3時間目に校舎内を回りました。

写真は、2年2組の国語の授業の様子です。

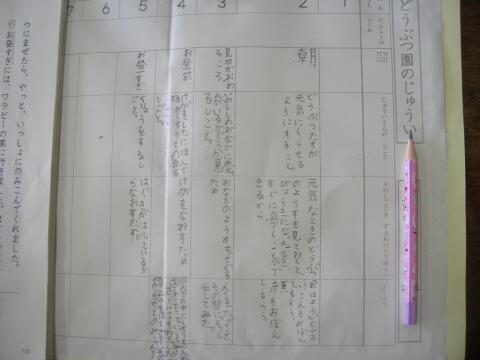

今日は、「どうぶつ園のじゅうい」の5場面の読み取りのようです。

黒板やプリントに書かれている読み取りの視点「いつ」「じゅういさんのしごと」「そのしごとをするわけ」「くふう」 を確認した上で、担任の音読を聞いて読み取りに入りました。

前の時間までに学習したことで、やり方やコツをつかんでいるのか、自分でどんどん進めている児童がいました。

プリントもきれいに書かれていて見事でした。

休み時間に廊下を歩いていたら、素晴らしい挨拶と共に「校長先生、家で飼っていたカブトムシが産んだ卵がかえって幼虫が生まれたんだよ。」と報告してくれた児童がいました。

豊かな自然に触れながら、家庭でもそうした生命の営みを体感していくことは、児童の心の成長にとても良い影響をもたらすだろうと思いました。

台風等による臨時休業、登校時刻の変更等の対応に関する指針

【保護者宛て】台風等による臨時休業、登校時刻の変更等の対応に関する指針について.pdf

本日9月16日、本文書を家庭数で配布いたします。多摩市教育委員会が策定したものです。ご確認をお願いします。本HP内にも「台風等による対応指針」として常掲いたします。

本日9月16日、本文書を家庭数で配布いたします。多摩市教育委員会が策定したものです。ご確認をお願いします。本HP内にも「台風等による対応指針」として常掲いたします。

校長室の窓から210

さわやかな秋の風と共に、さわやかな挨拶の声を響かせて児童たちが登校してきました。

今朝は、「これからもお仕事頑張ってください。」というメッセージカードと共に、宝物にしていたであろう貝殻やミサンガなどをプレゼントしてくれた児童がおり、またまた元気が出ました。

今日は、火曜日なので児童朝会がありました。

登校してきた児童が、何人も「今日は、校庭ですか?放送ですか?」と聞いてきて、朝会への意識をしっかりもっていることを嬉しく思いました。

今日は、大松台小の子どもの良い所だけでなく、考えてほしいことについても話しました。

【先週の児童朝会を終えて】先週は、初めて校庭での児童朝会があったが、皆が話を聞く立派な態度に感激した。先週、人の話を聞くことや挨拶をすることは、相手を大切にすることと話したが、そのことをよく考え、自分から挨拶したり、頑張ってくださいと声をかけたり、落とし物を届けてくれたりと実行できている人がいるのがとても嬉しい。本当に大松台小の子どもは素晴らしい。そんな子どもたちだからこそ考えてほしいことがある。

【考えてほしいこと】前に廊下を走ることについて考えてもらったが、先生方は、皆の行動で気になることを報告し合っている。その中で、上履きのかかとを踏んでいる子が気になるという話があった。上履きのかかとを踏むには、面倒くさいとか上履きが小さいとか何かしらの理由があるかと思うが、上履きのかかとを踏んでいると、どんなことがあるか考えてみよう。…私は、非常時にすぐ動けるようにかかとのある靴を履くようにしている。それと同じことが皆にも言える。例えば、大地震がありガラスが割れた中を急いで避難しなければならない時、かかとを踏んでいて上履きが脱げたらけがをして避難できなくなるかもしれない。上履きをきちんと履くことは、自分の命を守ることにもつながる。だからきちんと履く必要がある。

次に話すことは、答えは言わないので、それぞれが考えてほしい。2年生の教室を回った時「休み時間にジャングルジムで遊ぼうとしたら、上の学年の人から自分たちが遊んでいるから遊べないよというようなことを言われた。」という話を聞いた。自分たちが遊んでいた所に下級生が来たら、また、人からそのようなことを言われたらどうしたら良いか、皆が気持ちよく過ごせる笑顔いっぱいの大松台小学校にしていくためにどうしたら良いのか考えてほしい。

きっと大松台小学校の児童は、どうすべきかしっかり考え、伝え、行動してくれるものと期待しています。

校長室の窓から209

北側3階の6年教室から東に向かって歩いて行くと、廊下にきれいな合奏の音色が響いていました。

音楽室に行ってみると6年1組の授業でした。

今日は「ラバーズコンチェルト」という曲の合奏を行っていました。

今まで何回か授業を見ていますが、パートごとや曲の一部だけの練習でした。

今日は、全体で一曲を通しての練習のようです。

各パートがしっかりと演奏できているので、全体としても完成度が高く、さすが6年生だと思いました。

今までの学習の成果が表れていて嬉しく思いました。

校長室に戻り、中休みになると、程なく1年生がけん玉をやりに来てくれました。

「失礼します」「「ありがとうございました」という挨拶がしっかりできていて立派です。

校長室の窓から208

朝夕の風がだいぶ涼しく感じられるようになってきました。

今日も玄関で児童を迎えていたら、トノサマガエルを捕まえてきた子や「校長先生、疲れていませんか?」と優しい声をかけてくれる子などがいました。

今月の生活目標は「あいさつをしっかりしよう。」ですが、自分から大きな声で挨拶できる児童が増えて嬉しく思っています。

さて、今日は、3時間目に校舎内を回りました。

5年3組の教室では、児童が何やらIpadを使って調べ学習をしています。

黒板には「米について調べ学習」と書いてあり、どうやら総合的な学習の時間の「米作り」の学習のまとめで色々と調べているようです。

調べたことは、記録用紙にまとめるように指示があるのですが、コメの種類や害虫と益虫などについて、びっしりと書き込んでいる児童がいました。

また、調べたことを一時的にIpadで入力している児童もいました。

インターネットを使った調べ学習や記録などにIpadを自在に活用している児童の姿に感心しました。

早く、一人1台の利用環境が整うといいなと思います。

今日も玄関で児童を迎えていたら、トノサマガエルを捕まえてきた子や「校長先生、疲れていませんか?」と優しい声をかけてくれる子などがいました。

今月の生活目標は「あいさつをしっかりしよう。」ですが、自分から大きな声で挨拶できる児童が増えて嬉しく思っています。

さて、今日は、3時間目に校舎内を回りました。

5年3組の教室では、児童が何やらIpadを使って調べ学習をしています。

黒板には「米について調べ学習」と書いてあり、どうやら総合的な学習の時間の「米作り」の学習のまとめで色々と調べているようです。

調べたことは、記録用紙にまとめるように指示があるのですが、コメの種類や害虫と益虫などについて、びっしりと書き込んでいる児童がいました。

また、調べたことを一時的にIpadで入力している児童もいました。

インターネットを使った調べ学習や記録などにIpadを自在に活用している児童の姿に感心しました。

早く、一人1台の利用環境が整うといいなと思います。

校長室の窓から207

今朝、児童を玄関前で迎えていたら、一人の保護者の方がいらして「校長室の窓から、出張の日とかも戻られてからアップされているのですね。すごいです。」と話してくださいました。そうやって見ていただき、感想を届けていただくことが何よりの励みです。ありがとうございます。

さて、今日は、午前中様々な対応があり、児童を含めた校長室へのお客様も沢山いたので、教室を回ることができませんでした。

今日は、午後の6時間目に以下にご紹介する研究授業があったので、その後校舎内を回りました。今日は研究授業の様子をご紹介します。

今日は、若手教員研修の一環で特別支援教室「わかば」の小集団指導「かがやき」の時間を参観しました。多目的ホールで5年生4名のグループが行っていました。

今日は、「パス&キャッチ」という名前の活動で、色々な物を友達とパスをし合いながらゴールまで運ぶゲームです。

途中で落としてしまうとスタートからやり直しとなるので、協力することが大切です。

1回目は、3分間でペットボトルとバランスボールの2個を運ぶことができました。

その後、相談の時間をとり、人の並び順は同じにして、運ぶ物の順番をどうするか話し合いました。司会役が出て、皆が意見を言い、運ぶ物の順番も決まって2回目のチャレンジです。

2回目は、声を掛け合い何と5個の物を運ぶことができました。「協力しよう」「相談しよう」という今日のめあてを見事に達成して大成功だった2回目のゲーム。児童の顔は、満足感にあふれていました。

この、協力すればできるという経験を学級に戻って生かしてくれるものと思います。

校長室の窓から206

朝夕の風が少し涼しく感じられるようになってきましたが、日差しが出るとまだ暑い感じがします。

今日も玄関の所で児童を迎えていたら、「校長先生、今日もお仕事頑張ってください!」「校長先生は、何かペットを飼っていますか?」など、挨拶と共に話してくれる児童がいて元気になりました。

また、登校途中で落ちていたハンカチを拾って来てくれた子がいて、人のことを考え行動できていることを嬉しく思いました。

今日は、木曜日で児童集会がありました。

児童集会も新型コロナウィルス感染症の影響で、委員会活動の始まりが遅れていたので、やっと先週の放送による「委員会紹介集会」でスタートしたばかりです。

今日は、初めての校庭での児童集会でした。

今日の集会は、「じゃんけん勝ち残り集会」でした。

最初に集会委員からルールの説明がありました。

朝礼台の上の集会委員が出すじゃんけんに勝った人だけが勝ち残れます。

3回戦まで行くと、かなり人数が減り、全員座っているクラスもありました。

結局3回戦で終わりとなり、勝ち残った人に拍手を送りました。

今日も時間前にほとんどの児童が集まり、しっかり話を聞いて真剣に集会に参加しており立派だなと思いました。

今週に入り、初めての校庭での児童朝会や児童集会、初めてのクラブ活動と今年度初めてのことが沢山ありました。

こうして、少しずつ新しい日常が創られていくことを喜びとしながら、児童と共に全職員で頑張っていきたいと思います。

今日も玄関の所で児童を迎えていたら、「校長先生、今日もお仕事頑張ってください!」「校長先生は、何かペットを飼っていますか?」など、挨拶と共に話してくれる児童がいて元気になりました。

また、登校途中で落ちていたハンカチを拾って来てくれた子がいて、人のことを考え行動できていることを嬉しく思いました。

今日は、木曜日で児童集会がありました。

児童集会も新型コロナウィルス感染症の影響で、委員会活動の始まりが遅れていたので、やっと先週の放送による「委員会紹介集会」でスタートしたばかりです。

今日は、初めての校庭での児童集会でした。

今日の集会は、「じゃんけん勝ち残り集会」でした。

最初に集会委員からルールの説明がありました。