文字

背景

行間

学校の様子

新緑の木々がきれいです!

新緑の木々がきれいです!

今日は、4月21日(木)です。少々雲は多いものの、今日は気持ちの良い天気となりました。天気予報では、週末にかけて傘マークも見られますが、良いお天気が続いてくれるといいですねー。緑豊かな大松台小学校。敷地内はもちろんですが、学校の周囲にもたくさんの木々が見られます。木々の葉は新緑に輝き、とってもきれいです。

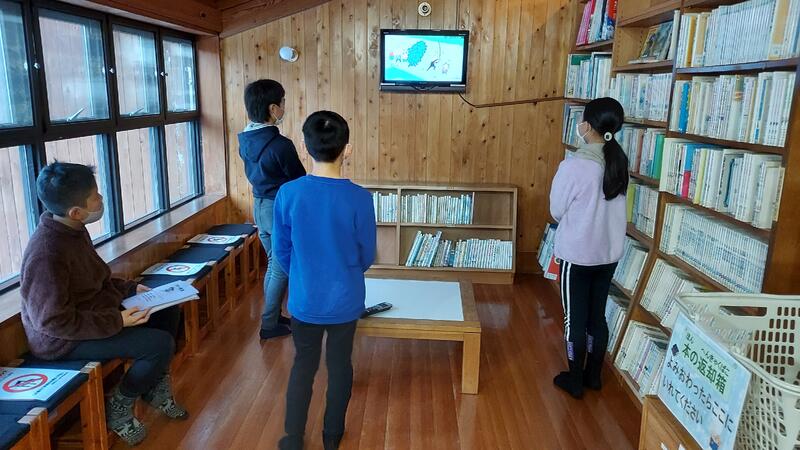

初!図書室

初!図書室

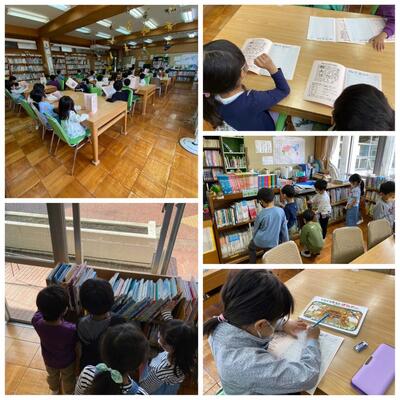

図書室に行ってみると、1年生が活動をしていました。今日が、はじめての図書室利用でした。図書館司書の先生から、図書室の利用の仕方や、借りたい本がある時に、どうしたら良いのか等、ひとつひとつ教えてもらいました。

説明を聞いた後、早速一人一冊本を選んで借りてみました。受付の仕方、カードへの記入の仕方など、頑張って取り組んでいました。

久しぶりの青空です!

久しぶりの青空です!

今日は、4月19日(火)です。冷たい雨も上がり、今日は朝からお日様の日差しも強く、青空広がる良い天気となりました。

中休み時間になると、勢いよく子供たちが外に出てきました。身体を動かしたり、観察をしたりと、楽しそうに過ごしていました。

素敵な絵が並びました!

素敵な絵が並びました!

1年生の教室前の廊下の壁に、素敵な作品が並んでいます。「すきなもの いっぱい」ということで、1年生の人たちのお気に入りを絵にした作品が展示されてきます。

見ていて楽しくなりますね。

今週も、頑張ろう!

今週も、頑張ろう!

今日は、4月18日(月)です。さぁ、新しい一週間が始まりますよ!天気はあまり良くないのですが、大松台の子供たちは、元気に活動しています!桜の花は散ってしまいましたが、ハナミズキの花がきれいです。

今週も頑張りましょう!

こんなところもあります!

こんなところもあります!

北側の校舎の1階に「理科室」があります。ちょうど6年生たちが、実験の活動に取り組んでいるところでした。今日は、「物の燃え方」について、実験を通して学習をしていました。理科の学習は3年生から始まるので、なかなか低学年の人たちが使う機会は少ないかも知れませんが、理科室にも、いずれ取り組む実験や観察にも、興味津々でいてくれるといいなぁーと思います。

今日も雨・・・

今日も雨・・・

今日は、4月15日(金)です。今日も雨降り&寒い一日となってしまいました。「台風1号」は本州からそれて進んでいますが、その影響もあるのでしょうか・・・。週末は、少しでも良い天気になるといいですね。

今週も、大松台小学校の子供たち、頑張りました。1年生は給食も始まり、他の学年でも午後の授業に頑張って取り組んだり、専科の授業で頑張ったりする姿が見られました。係の仕事やいろいろな役割に取り組み、掃除などにも頑張って取り組んでいました。活気ある大松台小学校の雰囲気が、とっても素敵です。

給食が始まっています!

給食が始まっています!

昨日から、1年生たちも給食が始まっています。昨日、記念すべき小学校で最初の給食。そのメニューは「カレーライス」でした。しっかりと食べられたかな。

給食は、食べる場面ももちろんですが、食べる前の準備や配膳の仕方、待っている間のルールや約束など、いろいろな事を学び、身に付けていくことが大切です。また、今はコロナ禍でもあり、清潔衛生についての心構えやマスクを外した時の行動についてもしっかりと身に付けてほしいところです。給食当番になると、大切な役割を担うことになります。交代でやっていきますが、みんなで協力をし、楽しい給食の時間になるといいな、と思っています。

こんなところもあります!

こんなところもあります!

北側の校舎の3階にある「音楽室」です。ちょうど3年生が音楽の学習にとりくんでいるところでした。「今月の歌」をみんなで歌っていました。「今日、はじめての音楽だけれど、よく歌えているね。」と先生からほめてもらえていました。いいですねー!とてもゆったりとしたスペースになっている音楽室。広く楽器なども配置しながら、きっと合奏などにもみんなで取り組むのでしょう。

火曜日の1年生・・・

火曜日の1年生・・・

すぐに紹介できなかったのですが、火曜日に1年生たちが活動する姿です。「学校探検」ということで、校内のいろいろな場所に行き、先生からどんな場所なのか話を聞いていました。校長室にもやってきてくれました。

校長室には、歴代の校長先生方の写真が飾ってあるのですが、ある1年生が、「あれ、今の校長先生の写真がないじゃん!」と不思議そうに言っていました。「そうだねー。まだないねー。」となんだか曖昧な答えをしてしまいました。ごめんなさい。

「校庭いっていい?」

「校庭いっていい?」

休み時間に校長室のドアのところにきて、「校長先生、校庭いっていい?」と尋ねてくる人がいました。どうやら弱い雨が降っているようでした。「うーん、どうだろなぁ?」と思案していると、別の人が来て、「使えません、って出てるじゃん」とその子に教えていました。昇降口のところに行ってみると、表示がしっかりとされていました。

なるほど!

雨の日のひと仕事

雨の日のひと仕事

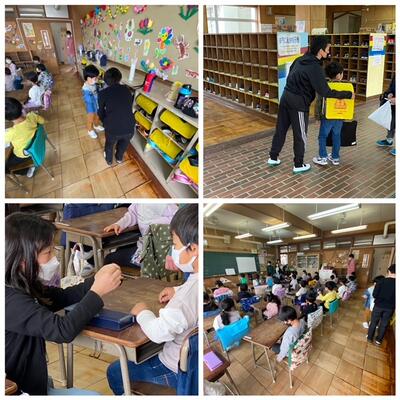

冷たい雨は降りますが、大松台の子供たちが元気に登校してきました。元気な挨拶が寒さを吹っ飛ばしてくれます。雨の日は、昇降口でのひと仕事があります。さしてきた傘の後始末です。傘立てには、傘をしっかりとたたんで、ベルトでしっかりと止めた状態で置くことになっています。1年生たちの中には、なかなかうまくいかず、苦労している姿も見られました。すると・・・そうです。我らが頼れる6年生がスーッと近づいてきて、サポートをしてくれました。うーん、本当に素敵なシーンです!

一日冷たい雨が・・・

一日冷たい雨が・・・

今日は、4月14日(木)です。朝から冷たい雨が降り、とっても寒い一日となりました、ここ数日は初夏を感じさせる程の暑さでしたが、この寒暖差に少々身体も戸惑っています。みんな、体調を崩さないようにね。上手な重ね着をして、調節できるといいですね。

こんな場所もあります!

こんな場所もあります!

大松台小学校にはこんなところもあります。去年からいる人たちにとっては慣れ親しんだ場所だと思います。南側の校舎には丸い窓がいくつかあります。校庭が見えたり、反対側はピロティの方が見えます。また、南側の校舎の1階と2階には「サンルーム」があります。カーペット敷きになっていて、お日様の光がたっぷりと差し込んできます。今、コロナのため、使い方には制限がありますが、早く自由に使えるようになるといいです。

南側の校舎と北側の校舎の間、その2階には「多目的ホール」という、大きなスペースがあります。学年全体で集まるときなどに活用できます。特別支援教室わかばでは、身体活動、運動の学習をここで行うことがあります。

さっそく走りました!

さっそく走りました!

昨日校庭に引かれた短距離走のライン。今日さっそくいくつかの学年が体育の時間を使って、走っていました。一人一人が自分なりのベストを尽くして走る姿が、とってもいいです。タイムをとった学年もあるので、これからも走る経験を積み重ね、自分自身のベスト記録を目指して頑張れるといいですね!

わたしたちの街の「ランドマーク!」

わたしたちの街の「ランドマーク!」

今日は、4月12日(火)です。今日も気持ちの良い天気です。気温も上がり、校庭で遊んでいると、汗をかくくらいでした。

今日、1年生の方向別の下校に付き添いました。安全に注意をしながら一生懸命歩く1年生たち。学区が広いので、かなりの距離を歩く人もいます。1年生、頑張っています。学校へ戻る途中、島田療育センターの方から、からきだの道の脇を通り、唐木田駅の方へ歩いてみました。ふと、景色を見ると、すぐに見つけました!大松台小学校の時計台の三角屋根を・・・。なんだかうれしくなってしまいました。

大松台小学校の三角屋根。この地域、この街のいろいろなところから見え、とても素敵な目印になっているのだと思います。大松台小学校は、わたしたちの街の「ランドマーク」なのですね。

校庭にラインが出現!

校庭にラインが出現!

放課後の校庭に、石灰で描かれたラインが出現しました。子供たちが下校した後、先生方が協力して、短距離走に使うラインを引く作業に取り組みました。低学年用の直線路、中学年以上の人たち用の曲線路が引かれました。運動会に向けて、各学年・クラスで活用していくことになりますね。

先生方が頑張ってラインを引いている姿を載せたかったのですが、間に合いませんでした・・・。

給食がスタートしました。

給食がスタートしました。

1年生はまだですが・・・。2年生以上は、今日から給食が始まりました。私も待ちに待っていました!各クラスでは給食当番の人たちを中心に配膳作業が進められていました。楽しく食べたい給食ですが、マスクを外す場面にもなります。おしゃべりは控えなければなりませんが、みんなでおいしく食べたいですね。

大松台小学校の図書室

大松台小学校の図書室

図書室の様子です。図書室に行くとちょうど4年生が学習に取り組んでいました。年度のはじめでもあるので、図書室の使い方や読書活動についてのオリエンテーションを通して学んでいました。大松台小学校の図書室、たくさんの本があり、しっかりと分類されて書庫に並んでいます。読書を楽しんだり、本を使って調べ学習に取り組んだりしながら、たくさん図書室を利用できるといいなーと思っています。一人一人の「言葉の力」と「豊かなイメージ力」が膨らんでいくことを願っています。

6年生ありがとう!

6年生ありがとう!

まだ数日ですが、1年生もだんだん小学校での生活に慣れてきたようです。それでも、まだまだわからないことや、見通しの持てないことが多い日々が続きます。頼りになるのは担任の先生、そしてやっぱり6年生たちですね。今日も朝の登校から身の回りのことをやる場面で、6年生たちのナイスサポートがありました。1年生たちから「ありがとうございました!」とお礼を言われ、少々照れくさそうにしながら「どういたしまして・・・」と応える姿が素敵でした。

4月第二週がスタート!

4月第二週がスタート!

今日は、4月11日(月)です。土曜日と日曜日、休養&リフレッシュはできましたか?週明け月曜日。今日から4月の第二週がスタートします。リズミカルな生活を心がけ、感染症対策もしっかりと意識しながら、今週も元気に頑張っていきましょう!

富士山が見えますね!

富士山が見えますね!

校舎の中や、敷地の中を歩いていると、いろいろな発見があります。ずっと大松台小学校にいるみなさんにとっては、慣れ親しんだことなのだと思いますが、今とっても新鮮な気持ちで、あちらこちらを見ています。

校舎の東側には、たくさんのタンポポが咲き始めています。桜の花も春を感じる花ですが、タンポポもやっぱり、春本番を感じさせてくれる花ですね。

また、頭のところだけですが、富士山が見えるポイントがいくつもあることがわかり、人知れず「ガッツポーズ」をしてしまいました。富士山が見えると、なんだかうれしくなってしまうので・・・・。

1年生 がんばっています!

1年生 がんばっています!

1年生にとってこの3日間は、きっとエンジン全開で頑張ったことと思います。入学式でもお話ししましたが、「あいさつ」や「自分のことは自分でやる」を大切にしながら活動しているなーと感じることができます。

1年生 がんばっています!

外遊びも気持ちよいです!

外遊びも気持ちよいです!

中休み時間に校庭へ出てみると、子供たちが元気に遊ぶ姿。天気も良く、風もさわやか。気持ちが良いです。「校長せんせいーい!見てー!」と声をかけてくれる子供たち。雲梯わたりや、鉄棒、縄跳びのいろいろな技などを披露してくれました。うれしいですね!

快晴の金曜日!

快晴の金曜日!

今日は、4月8日(金)です。6日(水)の始業式&入学式でスタートした大松台小学校の学校生活。今週は3日間だけでしたが、新しい環境、新しい学年での生活で、みんな心と身体がつかれたことと思います。週末、少しゆったりと過ごせるといいですね。

今日は、雲一つない青空に見守られながら一日がスタートしました。今日も元気に響くあいさつがすてきです!

気を付けて帰ろう!

気を付けて帰ろう!

1年生たちは、10時40分頃に下校の途につきました。しばらくは、方面別にグループを作り、途中まで担当の先生と一緒に帰ります。通学路を守りながら、安全に気を付けて帰ることも大切な勉強です。がんばりましょう。

2年生以上が下校するタイミングに合わせ、先生方が方面別に分かれ、通学路点検を行いました。大松台小学校の学区域はとても広いので、端々まではいけませんが、ポイントになるところを中心に確認をしました。

通学路につきましては、各ご家庭も機会を見つけて確認をしたり、もしも安全や防犯上心配な個所等にお気づきの場合はお知らせをいただけたりすると幸いです。よろしくお願いいたします。

それぞれのクラスで・・・

それぞれのクラスで・・・

昨日は、始業式を終えてすぐに下校でした。今日は午前中4時間、各クラスでの活動を行いました。クラスのことを話し合ったり、春休みのことを話したり、教科書を運んだり・・・。これから一緒に生活していくクラスの仲間、そして先生と大切な時間を共有しました。

時間を作り、校庭で身体を動かして楽しんだり、写真撮影をしたりするクラスもありました。とっても楽しそうでした!

やさしい先輩!

やさしい先輩!

1年生たちも元気に登校してきました。まだ緊張感はあるものの、昨日よりリラックスした表情も多く見られました。「あっ、こうちょうせんせい、今日もいる!」と声をかけてくれる人もいました。下駄箱や廊下、トレイ、そして教室の中で6年生たちが、上手に1年生のお世話をしてくれていました。「大丈夫?」「自分でできそう?」「ほら、できたね。」など、実に自然に声をかけたり、手を貸したりしていました。1年生の困り具合に応じて、手伝おうとする姿が素敵でした。やさしい先輩たちに見守られながら、1年生たちも安心して学校生活をスタートできますね。

元気なあいさつでスタート!

元気なあいさつでスタート!

今日は、4月7日(木)です。8時が近づいてくるにつれて、子供たちの元気な姿集まってきました。1年生たちと、2年生以上の人達も、いよいよ初対面です。(2年生は入学式で対面したね。)今日から全校揃っての学校生活が始まります。「おはようございます!」の元気なあいさつでスタートしました。

おめでとう!ようこそ大松台小学校へ! 入学式

始業式の後、体育館で令和4年度、第34回入学式を行いました。緊張しつつも、でもうれしそうな表情をみせながら、1年生たちがやってきました。多目的ホールの窓からは、入学式でお祝いの合奏をする2年生たちが、興味津々で登校してくる1年生たちを見つめていました。

入学式の様子はお伝えできませんが、大きな体育館の中で、たくさんの人たちに囲まれながら、入学式に参加した1年生たち。よく頑張りましたよ。とても立派でした。式が終わった後のホッとした表情も印象的でした。

写真撮影をして、それぞれの教室に入り、短い時間ではありましたが、担任の先生と、そしてクラスの友達と初めての学校生活を過ごしました。

さあ、明日も元気に来てくださいね。待っています!

令和4年度 前期始業式

令和4年度 前期始業式

大松台小学校は、学期を「前期」と「後期」との二期制で教育活動を進めています。今日は前期の始業式を行いました。本当ならば、全校で一堂に会して、対面しながら行いたいところですが、新型コロナウイルス感染症の状況も考え、オンラインで始業式を行いました。登校してきた児童は、新しい教室で始業式に参加しました。

校長より、退職や転出、転入した教職員を紹介したのち、各クラスの担任の先生や、その他の教職員の担当、役割等について知らせました。最後に、少しだけ児童に話をしました。これまで大切にしてきた「え・が・お・の・な・か・ま」のメッセージの良さに触れ、今年もみんなで大切にしていきたいという思いを伝えました。

さぁ、スタートです!

さぁ、スタートです!

今日は、4月6日(水)です。春本番を感じる暖かで良い天気のもと、多摩市立大松台小学校の令和4年度の学校生活が始まります。ここ数年は、桜の開花が早くなったぶん、散ってしまうのも早くなっているのですが、まだ元気に咲き残る桜の花に見守られ、なんだかうれしいです。

大松台小学校に主役の子供たちが戻ってきます!

さぁ、スタート!です。

さすが6年生 頼りにしてますっ!

さすが6年生 頼りにしてますっ!

今日は、始業式・入学式の前日ということで、いろいろな準備に取り組みました。そして、その中心となって役割を果たしてくれたのが、最高学年の6年生の皆さんです。9時頃登校し、多目的ホールで作業の確認を済ませ、さっそくそれぞれの作業に取り掛かりました。「作業が終わったら、自分から進んでやれる仕事を見つけていこう。」ということをめあてにしながら、活気ある姿を見せてくれました。6年生の皆さん。お疲れさまでした。ありがとう!

体育館の準備はOKです!1年生の教室も、きれいに飾られました。2年生以上の教室も準備万端です。

いよいよ大松台小学校の新年度がスタートです!

大松台小の春休み!いよいよ・・・

大松台小の春休み!いよいよ・・・

今日は、4月5日(火)です。昨日は一日雨が降り、しかも冬のように寒かったですね。みなさん、体調を崩したりしていませんか?今日は、青空が広がり、春らしい陽気になりました。桜の花びらも雨に耐え、まだたくさん残ってくれています。うれしいですね。

大松台小学校の春休みもいよいよ最終日。明日は令和4年度の始業式&入学式です。みなさんが登校してくるのを、楽しみにしています!

大松台小の春休み!

大松台小の春休み!

今日は、4月2日(土)です。天気は良いのですが、少し肌寒く感じる人もいるかも知れませんね。昨日から4月がスタートしています。そして新年度の生活も始まるのですね。もう少し春休みが続きます。4月6日の学校生活のスタートに向けて、心と身体のコンディションを整えながら、少しずつ準備をしていきましょう!

新型コロナウイルスの感染がなかなか収まらず、心配な状況が続きます。健康観察や感染防止のための基本的な行動を、引き続きみんなで心がけていきましょう!

校長室の窓から638

今日は、令和3年度最後の授業日、卒業式でした。

6年1組の子供たちです。無事に式を終えて胸を張って旅立っていきます。

6年2組の子供たちも笑顔で歩いて行きます。

残念ながら同席できなかった児童もリモートで卒業式に参加し、門出送りも友達と一緒に歩いて行きます。

6年3組の子供たちです。「門出の言葉」も良く声が出ていて、素晴らしい姿を見せてくれました。

温かな雰囲気の式になり、私が考え、願っていた通りの最高の卒業式となりました。

快晴の暖かな日差しの中を6年生が進み、慣れ親しんだ校舎に別れを告げます。

保護者の方々も最後まで拍手で送ってくださいました。ありがとうございます。

最後に私が卒業式で6年生に贈った「式辞」を掲載します。

令和3年度 大松台小学校 卒業式 学校長式辞 令和4年3月25日(金)

桜の蕾がふくらむ今日の好き日に、本校の卒業式を挙行するにあたり多摩市教育委員会教育部参事細谷俊太郎様をはじめ、ご来賓・地域の皆様のご臨席を賜り、誠にありがとうございます。

保護者の皆様、お子様のご卒業誠におめでとうございます。下級生のお手本となる立派な6年生が育ったのも、ご家庭の支えがあったからです。これまでの、本校へのご理解とご支援に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

さて、6年生の皆さん。卒業おめでとう!今日は、私が大好きな「いのちの歌」にのせて、皆さんへのメッセージを贈りたいと思います。

「この星の片隅で 巡り合えた奇跡は どんな宝石よりも 大切な宝物♪」

皆さんとの出会いは2年前でした。皆さんと過ごしたこの2年間は、私にとって宝物です。大好きな皆さんに伝えたいことは「当たり前に思える毎日に感謝し、1日1日を大切に生きて欲しい」ということです。

この2年間はコロナとの戦いで、友達に会いたくても会えない、行事も今まで通りにはできないということが沢山ありました。だからこそ、今までは当たり前だと思っていた、友達と一緒に過ごし、行事に取り組むということが、どんなに大切なことで、どんなに嬉しいことかを実感できたのではないでしょうか。

「本当に大事なものは 隠れて見えない ささやかすぎる日々の中に かけがえない喜びがある♪」この歌詞にあるように、当たり前に思える日々の営みの中にこそ本当に大事なものが隠れているのです。

今、私も皆さんも当たり前のようにこの場にいますが、考えてみたらそれぞれがこの世に生まれ、育ち、出会って、今この場所に一緒にいるということは奇跡だと思うのです。6年間慣れ親しんだこの校舎に通うのも今日が最後です。そして、毎日いることが当たり前だった先生や友達と一緒に過ごすことができるのも、今日が最後です。

だからこそ皆さんがこの星に生まれ、育ち、出会って、今、この場所に一緒にいるという奇跡に感謝し、1日1日その一瞬一瞬を大切に生きていかなければならないのです。

皆さんは、これから新たな場所で、また新しい人と出会っていきます。ぜひ、当たり前に思える日々の中にある本当に大事なものを見付け、それに感謝しながら、1日1日を大切に生きていってください。

私は、皆さんと出会えて幸せです!…本当に素敵な2年間をありがとう!

「生まれてきたこと 育ててもらえたこと 出会ったこと 笑ったこと そのすべてにありがとう♪」

以上をもちまして、式辞といたします。

この式辞で歌った「いのちの歌」は、茉奈・佳奈さんや竹内まりやさんが歌っていますが、他にも様々な方がカバーしています。私は、リンクに示した林部智史さんのバージョンが大好きです。

https://www.youtube.com/watch?v=nyGWSnggkRE

6年生の皆さんには、ぜひ一度聴いてみてもらえればと思います。また、YouTubeで「いのちの歌」と検索すると色々な方の歌が聞けますので、自分好みのバージョンを見付けてみてください。

今年度の「校長室も窓から」は、これで最終といたします。

この2年間で 600回以上の更新をすることができましたが、それは、大松台小の児童や教職員が素晴らしい姿を見せてくれたからです。

また「校長先生、その写真はホームページの載せるの?」という児童の声や「校長先生、いつも校長室の窓を楽しみにしています。ありがとうございます。」という保護者の方々の声が私の励みでした。

これまでの応援とご愛顧に心より感謝申し上げます。

これからも大松台小学校へのご理解とご支援をよろしくお願い申し上げます。

校長室の窓から637

修了式の日の午後の下校風景です。今日で1年生から5年生のほとんどは、授業が終わり春休みとなります。

通知表は、どうだったでしょうか。今年1年良く頑張りましたね。そして進級おめでとう!!!

様々な学年が下校していきます。

ピロティ前のベンチは、6年生が卒業前の活動できれいな色に塗り替えてくれました。

これも6年生が作ってくれたカーテンタッセルです。大事に使いますね。

いよいよ明日は卒業式。「笑顔の仲間」皆の心を合わせて最高の式を作り上げましょう!!!

校長室の窓から636

4時間目になると何やら校庭の方からにぎやかな声がします。

5年1組がドッジボールをしていました。

5年2組も最後のお楽しみでドッジボールをしています。

6年2組は、どろけいで元気に走り回っていました。

6年1組は、キング鬼をやっていて、使っていた紅白玉を片付けていました。

6年3組はイカゲームをやっていました。

残り少ない時間を友達と目一杯楽しんでいます。

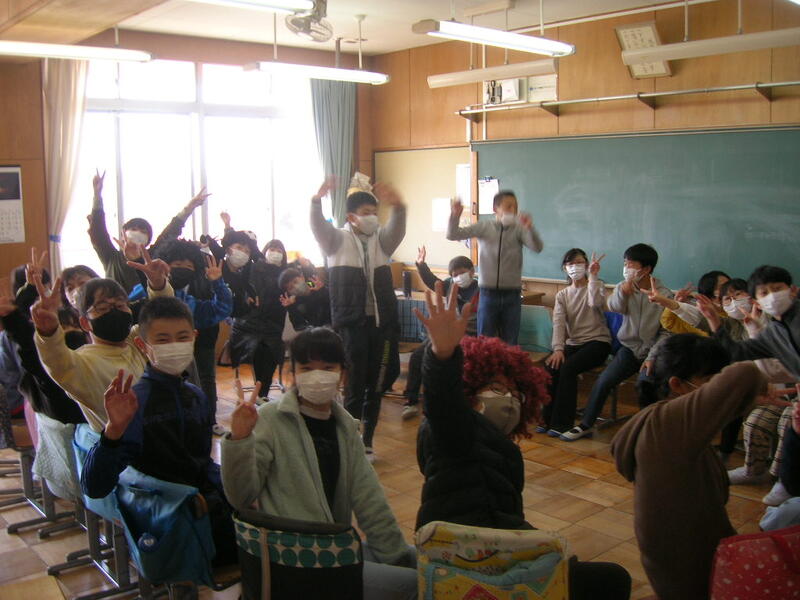

最後に記念写真を撮るのに、「校長先生も一緒に入ってください。」と誘ってくれて、入れてもらいました。

「笑顔の仲間」の1枚に入れて嬉しいです。

校長室の窓から635

今日は2時間目に各教室を回りました。

修了式の日なので、通知表を渡しているクラス、お楽しみ会をしているクラス、最終の授業日らしい風景が見られました。

6年1組では、お楽しみ会で「生徒ゲーム」をやっていました。くじで当たった出席番号の子に関するクイズに答えていくようです。普段は聞けない話を聞いて盛り上がっていました。

今日は、2時間目から4時間目までたっぷり楽しむようです。

6年2組もお楽しみ会で「なんでもバスケット」をやっていました。

私が教室に入っていったら、「あっ!校長先生だ!」と言って、みんなでピースをしてくれました。本当に楽しそうです。

校長室の窓から634

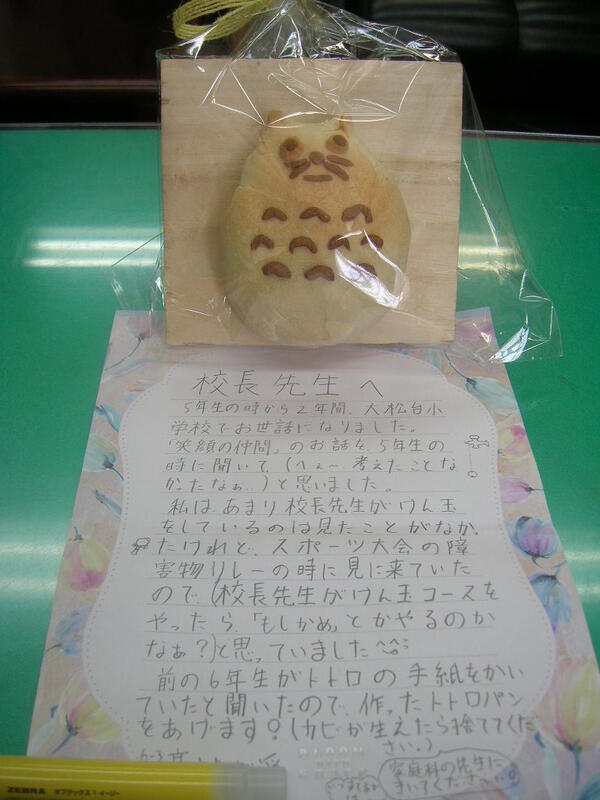

朝、玄関で子供たちを迎え、校長室に戻ってきたら、入り口のドアのノブのところに紙袋がかかっていました。

修了式を終えて、校長室に帰り、袋の中身を確認したら、次のような手紙とトトロのパンが入っていました。

これは、ある6年生が、私がけん玉やトトロが好きなことを知っていて、家庭科で習ったパン作りでトトロのパンを作ってくれたのです。

修了式でも話しましたが、こうやって感謝の気持ちをきちんと伝えてくれたことがとても嬉しいです。

教室までお礼を言いに行って、ホームページに載せることを了承してもらいました。

校長室の窓から633

今日は、修了式の日です。

1年生から卒業式に出ない5年生までは、今年度最後の登校日ということになります。

笑顔でピースをしながら、しっかり挨拶をしてくれました。

まさに「笑顔の仲間」です。

今日の修了式は、感染症対策のため多目的ホールからのオンライン配信で行いました。

各学級の代表に終了証を渡した後、次のような話をしました。

今日は、修了式である。今、各学級の代表の人に修了証を渡したが、この修了証はそれぞれその学年の勉強をしっかり終えることができたという証明である、この1年間コロナで色々な制限があったが、その中でも皆さんは本当によく頑張った。家に帰ったら家族に修了証を見せて「お陰で何年生の勉強を終えることができました。ありがとうございます。」と胸を張って伝えて欲しい

ここのところずっと児童朝会が無く、皆さんの頑張りを伝えることができなかったが、今日は1年間を振り返って皆さんの良い所をお伝えする。

【大松台小の子供の良い所①=人の話を良く聞き、進んで学ぶ】

以前に「関わる人への挨拶と感謝を」と言う話をしたが、私にも「ありがとうございます。」と伝えてくれる人もいて、それを続けて実践できていて素晴らしい。6年生は、国会等への社会科見学できちんと挨拶し、良く話を聞いて熱心にメモを取り進んで学んでいた。5年生もスキー教室でお世話になる人にきちんと挨拶をし、インストラクターの人の話を良く聞いてどんどんスキーが上手になっていた。大松台小学校の子供たちは、先生などの話をよく聞いて素直に努力するからどんどん伸びていく。これからもその良さを伸ばしていこう。

【大松台小の子供の良い所②=自分で考えて、良い行動ができる】

今までの朝会で、進んで校庭のゴミ拾いをしたり、昇降口の掃除をしたりする人のことを紹介した。5年生は、卒業式会場の準備で自分のできることはないか探して進んで働いていた。6年生は、毎日の委員会活動などはもちろんのこと、卒業していく大松台小に何かを残せないかと考えて、ピロティ前のベンチの色塗りをしたり、カーテンタッセルを作ってくれたりした。このように人に言われたことをやるだけでなく、自分たちで考えて行動するということが、皆さんが成長していく上で大切なことである。このこともぜひ続けていこう。

【大松台小の子供の良い所③=仲間と助け合い励まし合う】

今年1年「笑顔の仲間」を合言葉に仲間の笑顔のために、助け合い励まし合っていこうという話をした。皆さんは、毎日の生活の中でそれをしっかりと実践してくれた、特に、スポーツフェスティバル、校外学習、移動教室、長縄大会などの行事で、仲間と励まし合い助け合って、一つの目標に向かっていく姿は輝いていた。

学校は、一人ではなく友達と一緒に学んでいく場である。友達と一緒だから頑張れるし、目標を達成した喜びは何倍にもなる。これからも「笑顔の仲間」と助け合い励まし合って成長していこう。

この1年間で、皆さんは、本当に立派に成長した。私は、そんな皆さんの成長を見ることが何よりの喜びだった。素晴らしい姿を見せてくれてありがとう。

これからも、今日話した「話を聞き学ぶ、考え行動する、仲間と助け合う」という自分たちの良さをどんどん伸ばし、次の学年や学校でも頑張っていこう。

校長室の窓から632

今日は、1時間目に各教室を回りました。

1年1組では、お楽しみ会で合奏を披露しているグループがありました。黒板のプログラムを見るとこまやあやとり、けん玉など、昔の遊びを披露するグループもいるようです。

ダンス教室で習った「グーパ-ダンス」で、こちらもその後、お楽しみ会の色々な出し物があるようです。

3年2組は、校庭でドッジボールをやっていました。これもお楽しみ会でしょう。

他にもお楽しみ会の準備をしているクラスがありました。各教室では、学習のまとめや学級文集の製本などに取り組んでいました。いよいよ年度末という感じがします。

校長室の窓から631

今日の5・6時間目には、体育館で卒業式の予行練習が行われました。

これは、6年生と式に参列する5年生の代表児童、教職員が集まって卒業式本番と同じような流れで練習をするものです。(写真はありません。)

小雪がちらつく非常に寒い天気でしたが、式に臨む6年生の姿は、本当に堂々として立派で、本番も間違いなく良い式になるだろうと確信しました。

この6年間でしっかりと育った子供たちの姿を卒業式当日に見ていただけると思います。

令和3年度も1~5年の卒業式に参列しない子たちが登校してくるのは、明日明後日の2日間となりました。

全職員で力を合わせ、今年度の締めくくりをしっかりしてまいります。

校長室の窓から630

今日の2時間目に、校庭で6年生のスポーツ大会が行われました。

小学校最後の学年行事となります。

最初の種目は、運動会の時に選ばれた選手による「選抜リレー」でした。

選手たちは、この日に向けて放課後などに練習を重ねてきました。

素晴らしい走りを披露してくれた選手に、みんなで拍手をしました。

選手も力一杯走り、心地よさを味わったようです。

続いて全員による、「障害物リレー」です。

ハードルの次は、けん玉です。お皿に乗ったら進めます。

けん玉の次は、ボールをドリブルします。片手で左右5回ずつボールをついたら進めます。

半周でバトンタッチして、後半です。再びハードルを跳びます。

フラフープを跳びます。5回跳べたらOKのようです。

最後の障害はじゃんけんで、勝つとバトンタッチできます。

最後の走者がゴールするまで、みんなで応援しました。

6年生は、いよいよ卒業まで学校に来るのも6日間です。最後にまた一つ良い思い出ができました。

校長室の窓から629

朝、昇降口に行くと代表委員が箱を持って並んでおり、ユニセフ募金が行われていました。

今週の月曜から水曜まで行われる予定で、今日は2日目です。

先週あったユニセフ集会での呼びかけに応じ、多くの児童が募金を持ってきていました。

子供たちは、それぞれお小遣いなどから少しずつお金を持ってきました。

子供たちの気持ちが世界の苦しんでいる子供たちなどに届くようにと祈ります。

校長室の窓から628

今日の3・4時間目には、3年生の総合的な学習の時間で、地域の高齢者施設とのオンライン交流がありました。

多目的ホールを見に行ったら、なわとびを披露しているグループがあり、その様子と高齢者施設から見る方々の様子がモニタに映し出され、発表グループ以外の子供たちが熱心にその画面を見ていました。

第2音楽室でも違うグループが、別の場所と交流していました。

このグループは、けん玉やヨーヨーを披露していました。すごい技なのでうまく写真に写りませんでした。

モニタには、高齢者施設の方々が楽しそうに笑顔で見てくださっている姿が映し出されていました。

多目的ホールに戻ると、「ひなまつり」の歌を披露しているグループがありました。

そう言えば、最近校長室に沢山の子たちがけん玉を借りに来ていましたが、この交流に向けて子供たちは、一生懸命に準備をしていたようです。

今日は、その成果を披露して沢山拍手をもらって、子供たちもお年寄りの方々も嬉しい気持ちになる素敵な交流となりました。

コロナ禍ではありますが、このような工夫をして、更に子供たちにとって価値ある体験を進めていきたいと思います。

校長室の窓から627

5年スキー教室報告の最終です。(写真を撮り忘れました。)

無事に学校に到着し、解散式を行いました。

素晴らしい天気のもと、具合の悪くなる子もおらず、沢山の思い出を作って笑顔で帰って来ました。

スキーの上達だけでなく、仲間と助け合って先を見て行動するなど集団として成長したことを嬉しく感じました。

これを一つのきっかけに立派な最高学年へと、更に成長していってほしいと思います。

校長室の窓から626

談合坂SAで最後のトイレ休憩を済ませました。

予定より30分以上早く、4時前には到着するかと思います。

待っていてください。

校長室の窓から625

バスに乗り込んで、いよいよスキー場を出発します。

子供たちが素早く行動したので、予定より30分近く早く出発することができました。

校長室の窓から624

昼食の時間です。

今日のメニューは、牛丼です。

次から次へとおかわりに来て、すごい勢いで食べています。

一杯運動したから、お腹が空いたのでしょうね。

校長室の窓から623

閉校式です。

それぞれ成長して満足そうな顔です。

校長室の窓から622

最後に急斜面を滑っています。

インストラクターに続いて華麗に滑ります。

2日間のレッスンも終わりとなりました。

校長室の窓から621

ピースをしながら滑って行きます。

本当に上手になりました。

校長室の窓から620

こちらも並んで滑って行きます。

途切れることなく続いています。

校長室の窓から619

山に向かって滑ります。

きれいにつながって行きます。

校長室の窓から618

遠くの山並みが本当にきれいです。

続いて颯爽と滑り降ります。

気持ちが良さそうです。

校長室の窓から617

すごいスピードで滑って行くグループがありました。

本当に上手になりました。

校長室の窓から616

前の人に続いて降りてきます。

どんどんどんどん続きます。

校長室の窓から615

インストラクターに続いて滑ります。

空の青色がきれいです。

ジャンプに挑戦しているグループもありました。

ジャンプが出来るなんてすごいです。

校長室の窓から614

いくつものグループがどんどん降りてきます。

どこもしっかり並んで待っています。

校長室の窓から613

続いてどんどん滑ります。

降りたら、並んで待ちます。

校長室の窓から612

2日目のレッスンは、朝からどんどん滑ります。

列になって続きます。

校長室の窓から611

2日目のレッスンが始まりました。

今日もしっかり準備運動をして、怪我のないようにね。

遠くの山々の姿がきれいです。

校長室の窓から610

スキー場に到着しました。

準備をして、2日目のレッスンが始まります。

今日も素晴らしい天気で、ゲレンデが光輝いています。

校長室の窓から609

退所式です。

少年自然の家の方々にしっかり感謝の気持ちを届けて、出かけましょう。

校長室の窓から608

朝食の時間になりました。

今日もこれからスキーレッスンで沢山体を動かします。

しっかり食べてね。

校長室の窓から607

朝食の準備が始まりました。

感染症対策のため、食事の配膳は、食事係のみで行います。使い捨ての手袋の着用など、対策は徹底しています。

校長室の窓から606

荷物整理も終わり、大きな荷物を玄関付近に運びます。

出発準備が進んでいます。

校長室の窓から605

部屋の片付けが終わったら、清掃です。

「来た時よりも美しく!」皆で協力して動いています。

スキー教室に行く服装の準備などもバッチリです。

校長室の窓から604

スキー教室2日目の始まりです。

1組男子の部屋では、ふとんの片付けなどが着々と進んでいます。

校長室の窓から603

お風呂が終わって、就寝の時間が近づいてきました。

ロビーに行くと、室長とスキー班長が集まって会議をやっていました。

しっかり振り返りをして、明日がさらに充実するように仲間と頑張りましょう。

今日1日お疲れ様でした。ゆっくりお休みなさい。

校長室の窓から602

お風呂の時間になりました。

前のクラスが出てくるのを、1組の男子が待っています。

1組の女子も準備万端です。

校長室の窓から601

グラスの時間になりました。

ロビーでホームページをアップしていたら、2組の子達が人狼ゲームをやると集まってきました。

男女一緒で楽しそうです。仲が良いですね。

目をつぶっているところの写真を撮ってくださいとのリクエストがあったので、一枚追加しました。

校長室の窓から600

夕食の時間になりました。感染症対策のため、全員同じ方向を向いて食べています。

加えて、食堂の隣の体育室も使ってソーシャルディスタンスをとっています。

校長室の窓から599

2組男子は、なぜか次々に部屋からいなくなってしまいました。

廊下の談話室に行ったら、男女仲良くテレビを見ていました。

校長室の窓から598

1組男子です。

3組男子です。

それぞれ思い思いに過ごしています。

校長室の窓から597

2組の女子です。

楽しそうに過ごしています。

3組女子は、カードゲームに夢中です。

校長室の窓から596

入室して荷物の整理が終わったら自由時間です。

1組女子の部屋では、先生も一緒にカードゲームをしていました。

校長室の窓から595

無事に八ヶ岳少年自然の家に到着しました。

入所式を終えて、宿舎の使い方についてのオリエンテーションを聞きました。

校長室の窓から594

最後にお楽しみで雪合戦をしているグループがありました。

楽しく充実した1日でしたね。

校長室の窓から593

午後のレッスンもも終了です。

みんな「疲れた~」と言っていました。

校長室の窓から592

経験者の子達が降りてきました。

列を作って格好良く滑っています。

さすがですね。

上から一度も休まず、下まで降りて来たそうです。

校長室の窓から591

初心者の子達もリフトを降りた先の斜面を滑り降りられるようになってきました。

子供たちの上達ぶりは素晴らしいものです。

校長室の窓から590

経験者の子達は、上級者ゲレンデのリフトに乗って上に向かいます。

校長室の窓から589

ゲレンデの下まで降りて、リフトに乗ります。

リフトに乗って、どんどん滑ります。

校長室の窓から588

どんどん上手になっています。

余裕の表情です。

校長室の窓から587

午後のレッスンが始まりました。

さあ、頑張りましょう。

校長室の窓から586

みんな揃って昼食が始まりました。

今日のメニューは、カレーライスです。

朝も早かったし運動したから、一杯食べてね。

校長室の窓から585

午前中のレッスンは終わりです。

道具を片付けてお昼になります。

校長室の窓から584

こちらもピースです。

リフトからの眺めも最高です。

校長室の窓から583

皆でゲレンデを滑り始めました。

ピースをする余裕も出てきました。

何か上手くなったような気がすると言っていました。

校長室の窓から582

転び方や起き上がり方も練習します。

少しずつ滑り始めます。

校長室の窓から581

スキー板を履いてのレッスンに移ります。

最初は、インストラクターの話を良く聞いて順番にやってみます。

校長室の窓から580

午前中のレッスンが、始まりました。

しっかり準備運動をして、怪我のないようにね。

校長室の窓から579

用具を借りて、着替えを終えて開校式です。

いよいよスキーレッスンが、始まります。

校長室の窓から578

富士見高原スキー場に到着しました。

渋滞もなく無事に着いて良かったです。

校長室の窓から577

中央道を順調に走って、境川PAでトイレ休憩です。

良い天気でここまで富士山がずっときれいに見えていました。

校長室の窓から576

バスに荷物を積み込んで、いよいよ出発です。

気を付けて行ってきます。

校長室の窓から575

今日から5年生は、1泊2日でスキー教室に出かけます。

ピロティに並んで出発式です。みんな元気そうです。

校長室の窓から574

今日の1・2時間目は、3年生の総合的な学習の時間の「からきだの道」の発表会が行われています。

3年1組の教室でも唐木田の道の会の方々を招いて発表が始まっていました。

3年2組の様子です。

1年間の学習で分かったことを、大きな新聞ようなものにまとめて発表しています。準備が大変だったでしょうね。

3年3組の教室でも発表が行われていました。

各教室に全クラスからグループが集まって、順番に発表していくという形式です。

多目的ホールでも、各クラスから集まったグループごとに発表を行っていました。唐木田の道の会の方々と共に、発表をしていないグループの児童も発表を聞いています。

こうした交流ができることもとても良いことだと思います。自分たちで体験したことや聞いたことを含めて、どのグループも頑張って発表していました。

1年間を通して、とても貴重な学習ができましたね。お世話になったからきだの道の会の方々、ありがとうございました。この取組は、これからも続けていきたいと思います。