学校の様子

3日目スタート! 修学旅行vol.25

おはようございます!

さぁ、いよいよ修学旅行も最終日です。

眠そうな顔がちらほら見えますが、今日は京都学級別行動です。

おいしい朝食で栄養をつけ、最終日の京都を楽しんできてください!

リーダー会 修学旅行 vol.24

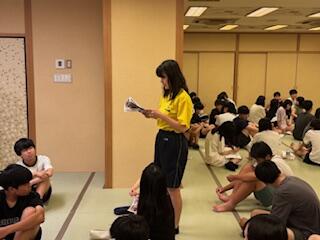

全クラスの学級会が終了した後、実行委員・班長・部屋長によるリーダー会が、2日目の夜も行われました。

実行委員を中心に、成果と課題について話し合いました。ここで出た内容を、部屋長が自分の部屋のメンバーに伝えて共有します。まさに世の中に通用する組織マネージメントですね!

リーダー会の様子をご紹介します。

そして、最後にリーダー会のメンバーでも集合写真を撮りました。

リーダー会のメンバーの皆さん、ここまで修学旅行をリードしてくれて、ありがとう。

ここまでの修学旅行が順調に進んでいるのも、皆さんのリーダシップのおかげです。

明日、3日目の最終日も、よろしくお願いします。

今日も1日、おつかれさまでした!!

クラス集合写真 修学旅行 vol.23

学級会で振り返りを行った後、クラスごとに集合写真を撮りました。

みんなの素敵な笑顔から、2日目の充実感・満足感が伝わってきます!

1組

2組

3組

4組

5組

6組

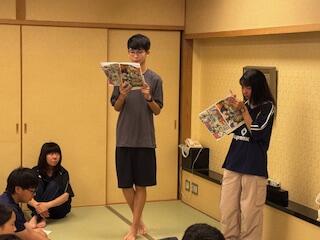

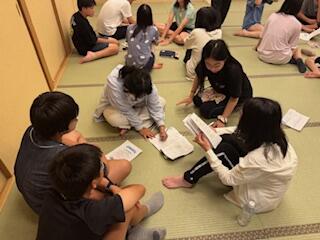

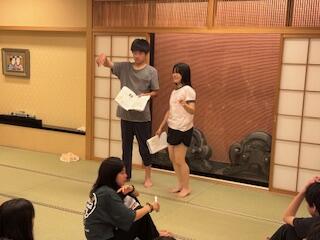

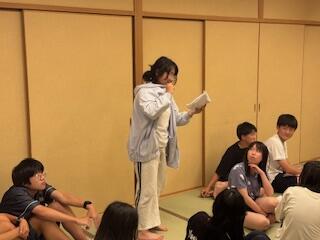

学級会の様子(5・6組) 修学旅行 vol.22

続いて、5組と6組の学級会です。どうぞ。

学級会の様子(3・4組) 修学旅行 vol.21

続いては、3組と4組の様子です。