学校の様子

ハロウイーン ミニコンサート その1

町中には、あちこちでハロウィーンの装飾が目立ちます。

今日(10月28日)、音楽専科の大舘教諭の企画で、”ハロウィーン ミニコンサート”を開催しました。音楽の時間に練習した曲を全校児童の前で披露しました。

コンサートは、全校児童の合唱で始まりました。おやおや?いつもと違った雰囲気ですよ。

これはだれかな? みんな思い思いの仮装をしています。

1年生の発表です。〈けんばんハーモニカをふこう〉というテーマで『どんぐりさんのおうち』と『なかよし』を演奏しました。7人のかわいい魔女とドラキュラの登場に、みんな思わず、「かわいい・・・」とつぶやいてしまいました。

2年生は、〈いろいろな音にしたしもう〉というテーマで『かぼちゃ』を演奏しました。2年生が 「♪かぼちゃができた~♪」と歌うと、全校児童が、「どのくらい?」とあいのてをいれたりして、歌を楽しみました。

3年生は、〈いろいろな音をかんじとろう〉というテーマで『おかしのすきな まほう使い』を2グループにわかれて演奏しました。いろんな楽器の音で楽しさを表現しました。

4年生は、〈いろんな音を感じ取ろう〉というテーマで、『音のカーニバル』を2グループにわかれて演奏しました。こちらもいろんな楽器の音で楽しさを表現しました。

5年生と6年生の演奏は、明日の記事をお楽しみに。

今日(10月28日)、音楽専科の大舘教諭の企画で、”ハロウィーン ミニコンサート”を開催しました。音楽の時間に練習した曲を全校児童の前で披露しました。

コンサートは、全校児童の合唱で始まりました。おやおや?いつもと違った雰囲気ですよ。

これはだれかな? みんな思い思いの仮装をしています。

1年生の発表です。〈けんばんハーモニカをふこう〉というテーマで『どんぐりさんのおうち』と『なかよし』を演奏しました。7人のかわいい魔女とドラキュラの登場に、みんな思わず、「かわいい・・・」とつぶやいてしまいました。

2年生は、〈いろいろな音にしたしもう〉というテーマで『かぼちゃ』を演奏しました。2年生が 「♪かぼちゃができた~♪」と歌うと、全校児童が、「どのくらい?」とあいのてをいれたりして、歌を楽しみました。

3年生は、〈いろいろな音をかんじとろう〉というテーマで『おかしのすきな まほう使い』を2グループにわかれて演奏しました。いろんな楽器の音で楽しさを表現しました。

4年生は、〈いろんな音を感じ取ろう〉というテーマで、『音のカーニバル』を2グループにわかれて演奏しました。こちらもいろんな楽器の音で楽しさを表現しました。

5年生と6年生の演奏は、明日の記事をお楽しみに。

ターザン山(秋)(1・2年生)

10月23日(金)、1・2年生はターザン山に秋をみつけに出かけました。ターザン山探検は、6月22日に続き2度目です。6月に行ったターザン山とどんなところがちがうかな?同じかな?

あれから4ヶ月が経ちました。1年生もたくましくなりました。その証拠に、自分の力でどんどん山に登って行きます。後ろ姿からも成長した様子がうかがえます。「すごい根っこだね。ぼくの腕より太いよ。」

みんなが大好きな木に座って、”ハイ、ポーズ” 6月に来たときも、ここで写真をとりました。そのときと比べると、1年生も2年生も体が大きくなった感じがします。

「見て、バッタをつかまえたよ。」

みつけたことを、「ターザン山ビンゴ」にしてみました。

1年生とコンピュータ(6年生)

本校のコンピュータルームには、18台のコンピュータがあり、一人一台を自由に使用することができます。また各教室には、3~4台のコンピュータが設置されており、調べたいことがあると、教室でインターネットを使って調べることもできます。

10月22日(木)、この日は、市内音楽会で太鼓部が出演した日でした。学校に残った6年生と1年生が一緒にコンピュータの学習をしました。

できあがった作品を手にしてにっこり。上手にできましたね。

うーん。ここはどうすればいいのかな?お兄さん教えて。

こうすればいいんだよ。

これでいいの? ここに絵を入れたいんだけど・・・。

6年生に教えてもらいながら完成させた作品の勢揃い。みんな満足そうです。また教えてね。

10月22日(木)、この日は、市内音楽会で太鼓部が出演した日でした。学校に残った6年生と1年生が一緒にコンピュータの学習をしました。

できあがった作品を手にしてにっこり。上手にできましたね。

うーん。ここはどうすればいいのかな?お兄さん教えて。

こうすればいいんだよ。

これでいいの? ここに絵を入れたいんだけど・・・。

6年生に教えてもらいながら完成させた作品の勢揃い。みんな満足そうです。また教えてね。

自分だけのICカードづくり(5・6年生)その2

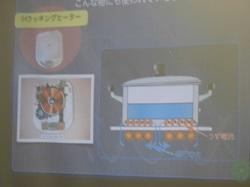

コイルに電気を通すと、磁力が生じることは、前回その1でお知らせしました。さらにこの磁力が熱に変わるという原理を、わたしたちの日常生活のなかでも活用されたものがあります。その一つが「IHクッキングヒーター」(電磁調理器)です。理科大大学院生の方が、中身を見せてくれました。丸く茶色の部分がコイルです。

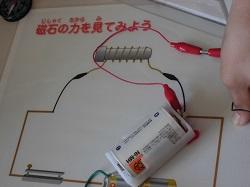

コイルに電流を流すと磁力が生じる実験です。ただのコイルが、電流を流すと・・・・子どもたちが持っているコイルの先にクリップがたくさんついています。

電流を流すのをやめると、クリップは全部下に落ちてしまいました。

おやっ?地球儀が浮いていますよ。地球儀の下に手をやっても、浮いたままです。

どうして? 地球儀のそのしたの鏡のような板には、コイルが埋め込まれています。電気を流すと、お互いに磁力がうまれて浮いているのだそうです。地球儀を板から離して持ち上げて、もう一度浮かせようとすると、回りの磁力に引っ張られて、板にくっついてしまいます。磁力の引っ張ろうとする力と反発しようとする力のちょうどいいバランスが取れているスポットを見つけて手を離すと、地球儀を浮かせることに成功します。みんな夢中になって挑戦しました。一回で成功して喜んだり、何度やっても失敗したりして、手で磁力を感じ取りました。この原理を活用したのが、リニアモーターカーだということも知りました。

授業が終了したあと、理科大生さんたちと給食を一緒に食べました。楽しい話をたくさん聴かせてもらったようです。いいひとときでした。学生さんたちも、「給食がなつかしい。学校の給食はとてもおいしい」と話していました。

〈児童の感想〉

私は、今まで理科があまり得意ではありませんでした。今回東京理科大学の学生の人たちとたくさんの実験をしたことがとても楽しくて理解興味を持ちました。こらから何かの研究をしてみたくなりました。 5年 由梨愛(ゆりあ)

コイルに電流を流すと磁力が生じる実験です。ただのコイルが、電流を流すと・・・・子どもたちが持っているコイルの先にクリップがたくさんついています。

電流を流すのをやめると、クリップは全部下に落ちてしまいました。

おやっ?地球儀が浮いていますよ。地球儀の下に手をやっても、浮いたままです。

どうして? 地球儀のそのしたの鏡のような板には、コイルが埋め込まれています。電気を流すと、お互いに磁力がうまれて浮いているのだそうです。地球儀を板から離して持ち上げて、もう一度浮かせようとすると、回りの磁力に引っ張られて、板にくっついてしまいます。磁力の引っ張ろうとする力と反発しようとする力のちょうどいいバランスが取れているスポットを見つけて手を離すと、地球儀を浮かせることに成功します。みんな夢中になって挑戦しました。一回で成功して喜んだり、何度やっても失敗したりして、手で磁力を感じ取りました。この原理を活用したのが、リニアモーターカーだということも知りました。

授業が終了したあと、理科大生さんたちと給食を一緒に食べました。楽しい話をたくさん聴かせてもらったようです。いいひとときでした。学生さんたちも、「給食がなつかしい。学校の給食はとてもおいしい」と話していました。

〈児童の感想〉

私は、今まで理科があまり得意ではありませんでした。今回東京理科大学の学生の人たちとたくさんの実験をしたことがとても楽しくて理解興味を持ちました。こらから何かの研究をしてみたくなりました。 5年 由梨愛(ゆりあ)

自分だけのICカードづくり(5・6年生)その1

野田市は、児童の理科に対する興味関心を高めるため、東京理科大学と連携(東京理科大学パートナーシップ)して、「わくわく理科特別授業」を開催していただいています。

去る10月14日(水)、9名の理科大生さんが本校に来校し、出前授業を実施してくださいました。

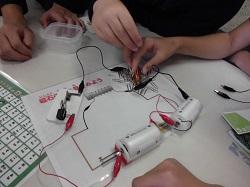

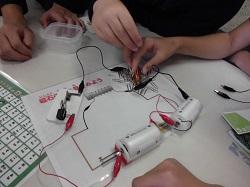

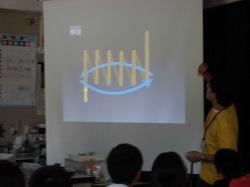

学習内容は、「電流と磁石の力の関係」と題し、次の2つの実験のサポートをしてくださいました。

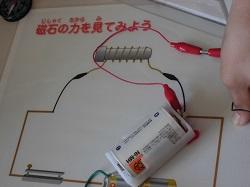

①電流を流した導線の回りに方位磁針を近づけ、磁石の力が発生する実験

②コイル状にした導線に磁石を近づけると電流が流れることを確認する実験

コイルに電流を通したとき、方位磁石の針がどのような動きをするかを観察しています。

理科大生さんの絶妙な説明に、子どもたちもついつい引きつけられていきました。

とても興味を示して聞いている様子が表情からうかがえます。

どこかで見たことのあるカードに似てますね。それぞれ好きなデザインを選びました。

これがスイカなどのカードに使われているICチップをうめこんだシールです。これに先ほど選んだ

デザインカードを貼り付けます。

自分だけのICカードにするために、自分の情報を書きこみをすれば完成です。これも磁力を活用した生活の中の道具です。

去る10月14日(水)、9名の理科大生さんが本校に来校し、出前授業を実施してくださいました。

学習内容は、「電流と磁石の力の関係」と題し、次の2つの実験のサポートをしてくださいました。

①電流を流した導線の回りに方位磁針を近づけ、磁石の力が発生する実験

②コイル状にした導線に磁石を近づけると電流が流れることを確認する実験

コイルに電流を通したとき、方位磁石の針がどのような動きをするかを観察しています。

理科大生さんの絶妙な説明に、子どもたちもついつい引きつけられていきました。

とても興味を示して聞いている様子が表情からうかがえます。

どこかで見たことのあるカードに似てますね。それぞれ好きなデザインを選びました。

これがスイカなどのカードに使われているICチップをうめこんだシールです。これに先ほど選んだ

デザインカードを貼り付けます。

自分だけのICカードにするために、自分の情報を書きこみをすれば完成です。これも磁力を活用した生活の中の道具です。