今日のできごと

クワガタ発見!

今日、校長室に男の子が何かを大切そうに抱えて来室。

何を持っているのかな?

もしかしたら、ダンゴムシ?

と、思っていたのですが、クワガタでした!

今年、初クワガタかな?と思っていたら、

すでに4匹も見つけた友だちがいるそうです。

手の中で動き回っていて、天然物の力強さを感じます。

「コクワしか捕れないんですよねー」

と、言いながらも嬉しそうに愛おしそうに持っていました。

学校内には、クワガタが集まる木がいくつかあります。

今後も、見せに来る児童が増えそうです。

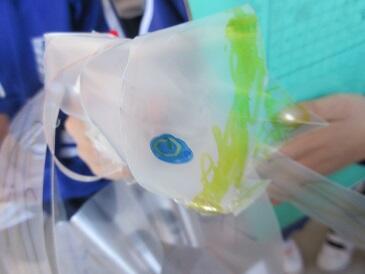

プール清掃でヤゴを採りました

5月25日(水) 2日間にわたってプール清掃を行いました。

校長先生が高圧洗浄機を使って汚れをきれいに落としてくれました。

6年生の体育館掃除メンバーもプールサイドの清掃に協力しました。

そして、プール清掃のお土産は、ヤゴです。

2年生の廊下にヤゴの水槽が並びました。

トンボに変身するその日まで、大切にしましょう。

運動会全体練習を行いました

5月23日(月)

運動会全体練習です。開会式の流れと準備運動を確認しました。

明日の全体練習では、大玉送りをやります。

運動会の準備

5月19日(木) 運動会練習が始まっています。

子どもたちは、晴天のもと、さわやかな風を感じながら徒競走の練習をしていました。

柳小運動会に向けて、準備も始まりました。

児童昇降口の隣にある「21世紀広場」には、玉入れの紅白玉が虫干しで広がっています。

毎年恒例の風景です。

久しぶりの太陽の下、たてわり活動をしました

5月18日(水)久しぶりの太陽の下、たてわり活動をしました。

子どもたちは「だるまさんがころんだ」や「ドッジボール」を楽しみました。

「今日のお天気、気持ちいいね。もっとひなたぼっこしたい!」と感想を言っていました。

マスクを寄贈いただきました

5月18日(水)

地域の方からマスクを寄贈いただきました。

感染症拡大防止のためには、マスクは欠かせません。

子どもたちのために、大切に使わせていただきます。

ぽかぽか陽気の校庭で

朝は若干涼しいのですが、

時間を追う毎に気温が上昇しております。

そんな校庭の観察池周辺で、4年生が撮影をしています。

植物と動物を1枚ずつ撮影するとのこと。

そこには、対象を(自分で)選択する。

本当に記録したいものを判断する。

絞ることで、意識した1枚を撮影する。

等のねらいがあるようです。

観察力には3年の時から定評のある4年生。

自分自身で構図を決めて撮影していました。

でも、子供らしさも…

テントウムシを見つけては、

「テントウムシがいたぞ!」

「どこ?どこどこー!」

と、離れた場所からも駆け寄ってきます。

木の上にいる虫を発見し、

みんなで楽しみながら見ていました。

振り返れば、1年生が運動会の練習をしていました。

紅白に分かれて並んでいますね。

当日も全力疾走が期待できそうです。

走り出すと、一斉に応援が始まります。

「がんばれー!がんばれー!」

気持ちの良い、のんびりした時間でした。

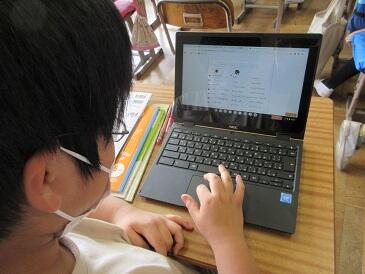

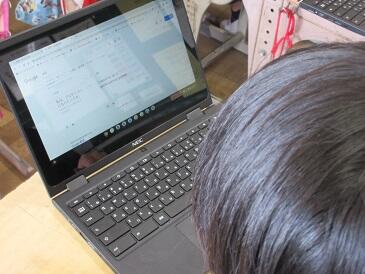

友だちを迎えるために(5年)

教室巡回をしていると、

5年生がタブレットで地図を見ているようです。

よく見ると食材や料理のページも。

社会科かな?と思い、目的を聞いてみると…

「今度、外国から転入生が来るので、

その前に、いろいろ知っておきたいと思って」

自分たちなりに、温かく迎え入れようと考えていました。

日本との位置関係を確かめたり、

食文化を調べていたりしたのも、そのためでした。

「日本の人口よりもずっと多いね」

「土地の広さも大きいよ!」

様々な発見をしていきます。

あいさつを翻訳アプリで調べ、発音を聞いている子もいました。

学級として、温かく迎えられそうです。

図工の絵

5年生の教室を見て見ると、

子どもたちが絵を描いていました。

タブレットを開いている児童が多いです。

図工で、どのように使用するのでしょう。

画面の画像は、自分で撮影したものだそうです。

これならば、天候が優れない状況でも描けますね。

細部を丁寧に描きたい時は、

このようにして拡大したり回転したりするそうです。

なるほど。と、感心してしまいます。

5年生になると、様々な色を作り出すことができます。

細部まで、丁寧に描き混んでいる児童も多いです。

彩色の仕方も丁寧です。

一筆一筆を紙に置いていくように。

色の違いも意識して。

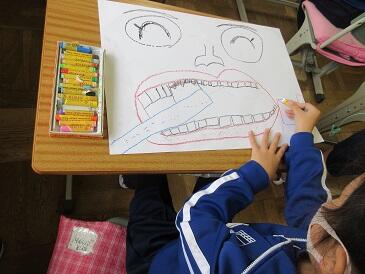

そういえば、2年生も絵の準備をしていました。

こちらは、歯みがきポスターかな?

描きたいものがはっきりしていますね。

クレヨンを使用してダイナミックに描いています。

どちらも仕上がりが楽しみです。

雨の日の下校

しとしとと雨が降っています。

どのような降り方であっても、

雨の日の下校は心配ですね。

特に低学年の下校。

幸いにも今日は風があまりありませんでしたが、

風がある時は、傘で前が見えませんので。

今日は、どうでしょうか。

学校脇の道路は、職員が付いていることもあり、

みんなオレンジポールの中を歩けています。

しかし、脇道に入ると…

広がってしまいますね。

車の通りは少ないですが、それでも通るときはあります。

さて、広がる要因。

①虫さがし。

例年同様、ダンゴムシを探すことに夢中。

②水たまり。

長靴で水たまりに入ることが楽しい。

③興味・関心

枝であっても、何か触りたくなる。

(見えている世界は大人と違います)

夢中になるほど、周りが見えなくなります。

子供らしくて可愛いのですが、

何よりも無事に家に帰ることが優先。

明日、各学級で下校時の指導を行います。

【注意】毛虫が出ています

主に黄色コース上に毛虫が出ているようです。

低学年を中心に、ダンゴムシ等を採取したり

観察したりする姿も見られます。

毛虫を見つけても、いたずらに触らないように

ご家庭でもご指導願います。

柳小交通安全の日

5月13日 柳小交通安全の日です。

雨が降る中での下校は、傘で視界もせまくなりがちです。

横断歩道でも、傘の大きさを考えていつもよりも更に1歩後ろに下がるよう

声かけをしました。

かけがえのない命を守ることを心に刻む日でもあります。

野菜を育てるぞ!

5月12日(木)

1年生は サツマイモ 2年生は キュウリとトマト。

柳沢小の校庭が野菜畑に変身です。

2年生は、渡辺農事さんに野菜の育て方を教えていただきました。

どんどん大きくなあれ。

令和4年度コース別集団下校開始です

5月11日(水)地域の皆様にご協力をいただき、コース別集団下校を実施しました。

6年生を先頭に、全部で14コースに分かれて集団下校しました。

災害時や不審者対応時等「いざは常なり」の心構えが大切です。

柳沢小を代表する靴箱

5月10日(火)今日紹介するのは、柳沢小を代表する靴箱です。

靴のかかとを揃えて入れる。気持ちも揃う。

さて、何年生の靴箱でしょう?

1年生の靴箱です!

東部地区3校合同田植え体験

5月9日(月)あいにくの曇り空でしたが、緑広がる田圃に田植えをしました。

柳沢小、東部小、東部中の3校合同田植えです。

泥の感触に驚きながら、貴重な体験となりました。

苗のご用意や代掻き等、地域の皆様にご協力をいただき実現しました。

田植えが終わると、心の中から「ありがとう」の気持ちが湧き出しました。

次は草刈り、秋の収穫へと期待が膨らみます。

1年生充実の1日

5月6日 連休の谷間も子どもたちは元気に登校です。

今日は1年生充実の1日でした。2時間目と3時間目に1年生と2年生の

「なかよくあそぼう会」がありました。3つのグループに分かれて

2年生のリードであそびを楽しみました。

帰りの会の時間には、野田警察署の方に防犯の話をしていただきました。

真剣な顔で話をしっかり聞きました。

学校だより5月号・学年だより5月号

学校だより5月号・学年だより5月号を掲載いたします。

虹が見えました!

5月2日 柳沢小学校から大きな虹が見えました。

自然の大きさと美しさを感じる素敵な景色です。

避難訓練で命を守る行動を学びました

4月28日(木)2時間目に地震発生を想定した避難訓練を実施しました。

緊急地震速報の放送を聞いて第一次避難(机の下に入り、机の脚をつかんで身を守る)

その後放送での指示により第二次避難(避難経路を確認しながら お・は・し・も の約束を守って行動)

校庭に避難後、点呼と振り返りを行いました。

1年生にとって初めての避難訓練。事前に担任の先生の話をきちんと聞いていたこともあり、

静かに整然と行動することができました。

1年生を迎える会

ロング昼休みに1年生をむかえる会を行いました。たてわり活動で6年生が中心となって

班ごとに遊びました。おにごっこやへびじゃんけんで楽しく活動しました。

金魚の寄贈がありました

東部公民館の水沢館長より

水槽と金魚の寄贈を受けました。

大きなリュウキンやデメキンです。

早速、5年生が見に来ていました。

「この金魚、食べ過ぎたのかな」

たしかに、お腹がとても大きい!

「金魚は何を食べるのかな」

付近に熱帯魚の餌など数種類あります。

齋藤教務から餌を受け取り、少しあげてみます。

「あっ、食べた食べた!」

食べる姿を見て、ホッとしたようです。

聞いた情報だと、縁日の金魚が

ここまで大きくなったとのことです。

児童用昇降口の前に水槽がありますので

ご来校の際には、是非、ご覧下さい。

池の花びら

朝の立哨から戻ってくると

観察池で何かをすくっています。

聞いてみると、飼育委員の子たちでした。

水面を埋め尽くした桜の花びらを取っているとのこと。

確かに、そのままにしておくと、

沈殿して底のヘドロになってしまうでしょう。

(魚たちにはよい環境かもしれませんが…)

観察池に対する意識を感じます。

それでも大量の花びら。取るのは大変です。

教頭先生から網を借りてすくうことにしました。

「おー、いっぱい取れる!」

さて、この飼育委員のいいところ。

花びらに付いていた貝やヤゴを探しだして

丁寧に池に戻していたことです。

なかなか気付くことではないですね。

部活動

今日は、部活動の様子です。

さて、何をしているところでしょう?

窓の外を眺めているわけではありません。

実は、(私も知らなかったのですが)脣を震わせる基礎練習とのこと。

10秒間を目標に練習していましたが、

達成できたのは、少数でした。

私もやってみましたが、全くできません。

そもそも、脣を震わせることができませんでした。

音は振動ですから、これができないと音が出ないのでしょう。

その後は、パート別に分かれての練習。

音楽室だけでなく、空き教室を使用して練習します。

楽器用の飛沫飛散防止マスクも着用しています。

仲間と教え合いながら、確認し合いながら。

一方の陸上部は…

校庭に集まりましたが、小雨がパラついたため、

体育館で運動することになりました。

こちらも基礎練習。

柔軟性は、どの競技でも必要です。

フロアでは、フォーム固めの練習です。

4年生は、慣れるまで苦労するかもしれません。

これからの練習で、どれだけ上達するか楽しみです。

基本が大切。地道に確かめながら頑張ってほしいものです。

学習参観

様々な制限付きではありましたが、

ようやく学習参観の実施ができました。

2年ぶりでしょうか。

校庭や特別教室での授業を入れ、

なるべく参観者が分散するようにしました。

ICT活用している学級もあったため、

実施に使用しているところを見てもらうことができました。

テラスから参観した方々も、

間隔をきちんと確保していただけました。

子どもたちの様子だけでなく、

新しい職員の顔を覚えて頂くよい機会でした。

1年生は、いつもと違う雰囲気を敏感に察していました。

テンション高めでしたね。

はりきっちゃったかな?

委員会活動スタートです!

4月22日(金)5年生・6年生の委員会活動がスタートしました。

上級生として、学校全体の仕事を任されることとなります。

今日は、各委員会の委員長を決めたり、6年生が昨年の活動内容を

5年生に紹介したりしました。仕事の分担を決めている委員会もあり

ました。

みんなのための柳沢小学校づくりに力を発揮してほしいです。

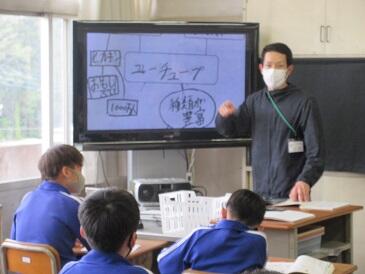

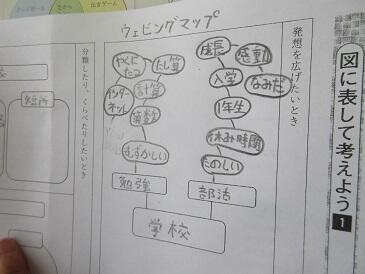

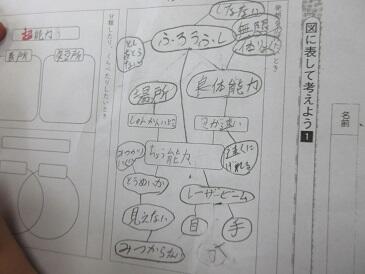

考え方を広げる(6年)

6年生は、考え方を広げたり

気付きを得たりするための方法を学んでいました。

自分の考えを整理するときにも使えます。

ウェビングや概念構成図ともいわれます。

自分の考えやつながり方を

友だちの考えやつながり方と比較したりしていました。

はじめの言葉から、どのように広げていくのか。

それぞれの考え方が見えてきます。

学校から「勉強」と「部活」が出ていますね。

2階層目を見てみると…

「勉強」は『難しい』ですが、「部活」は『楽しい』ですね。

「動く」から始まっています。

上段には生き物が、下段には無機質なものが。

これは意図的に分けたのかな?

男子はスポーツ系が多かったかな。

男女ともに挙げていたのは、動画の配信者ですかね。

中には「超能力」というものも。

不思議なことに惹かれる時期ですからね。

考える楽しさや、考え方そのものを身につけてほしいですね。

書写(4年・5年)

書写は、学年別で教頭と教務主任が担当しています。

まずは、4年生。

「花」を書くようです。

今日は、点画の筆使いについて学習しています。

筆使いによって、字形の印象は大きく変わります。

まずは、筆の持ち方から確認しています。

ここが基本ですから。

5年生の方はどうでしょう。

「草原」です。

1学年上がるだけでスタート題材が難しくなります。

まず学習していたのが、始筆と終筆の筆運び。

意識していなければ、まとまりを感じない文字になります。

「できるかな」と言いながら練習しています。

しっかり意識して書いていますね。

どちらも集中していました。

毛筆の授業は、文化的側面だけではく

漢字練習以上に字形を意識する機会です。

このような機会は、必要だな、と思います。

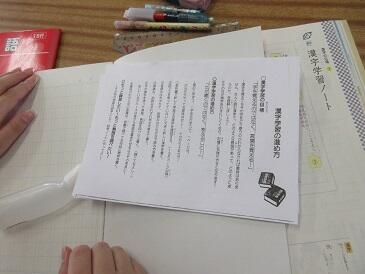

オリエンテーション(5年)

何を学ぶのか

なぜ学ぶのか

どのように学ぶのか

これらの動機付けはとても大切です。

5年生の場合を覗いてみましょう。

1組では、漢字学習の進め方を行っていました。

漢字の学習は、当然、低学年と同じはずがありません。

担任が、漢字学習の手順とポイントを丁寧に解説していきます。

高学年では、字形を繰り返すことよりも

語彙の力を高めることに重点が置かれます。

意味が説明できない熟語は調べるようになっていますね。

この学年のよいところは、納得すると

「あー、なるほど!」と声をあげるところ。

きちんと聞いている証拠です。

2組は、家庭科のオリエンテーションでした。

5年生になって初めて学ぶ教科です。

ページをめくる音が聞こえてきます。

家庭科学習の進め方をじっくりと読んでいます。

今年は調理実習ができるといいね。

担任は、

「教科書を学ぶだけでなく、学んだことを

家や自分の生活で活かすことこそが大切」

と、まとめていました。

これは、家でのお手伝いが期待できるかもしれませんね。

はじめての~(2年)

2年生は、音楽室で音楽を学習しています。

音楽室の学習にも慣れてきたかな。

後ろの席の子に聞いてみると…

「(自分が)大きくなった気分」

とのこと。なるほど。

場所が変われば、気持ちも変わりますね。

さて、音楽ワークがはじめて配付され、

みんな興味津々です。

まずは、名前を書くところから。

すると…

「先生、全部漢字で書けたよ!」

「ぼくも!」

「見てー!書けたよ!」

この辺りは昨年と変わっていませんね。

素直さは残ったまま。かわいいです。

今日の一番の盛り上がりは、

「え?え?」

「どうなってるのー!?」

動く黒板(五線譜の黒板と普通の黒板があるため)に

驚いていました。

なぜか、「すごーい!」と拍手が。

これには音楽担当も反応に困っていました。

「勉強、難しそう」

『大丈夫だよ、黒板が動くだけだよ』

不思議なやりとりでした。

ひらがな(1年)

ひらがなを書く学習が始まっています。

1年生の教材は、カラフルですね。

「『く』がつくものって何かな?」

「では、『つ』がつくもの分かる人?」

書くだけでなく、担任が声をかけていきます。

ここで、この時期の1年生「あるある」。

質問に対して「はーい!」と元気よく挙手するのですが、

指名して、いざ回答を言う時になると

「…」

様々な理由があると思いますが、

何より、「参加したい」のです!

ですので、担任も、

「あれ、忘れちゃったかな?

でも、元気よく手が挙げられたね」

と、声をかけていきます。

モニターを見る目も真剣。

授業への参加意識が、学級への所属感も高めていきます。

流れに乗れたかな?

入学式が終わって1週間。

1年生以外の学年にも落ち着きが見られます。

新しい学年、新しい学級に慣れてきたのでしょう。

「今年こそ!」「勉強をがんばるぞ!」など、

この時期は意欲が高いです。だからこそ大切。

音楽の学習もいつもどおり。

旋律の重なりを聞き分けようと、耳に集中していました。

今日は、少々肌寒いですが、体育も元気いっぱい。

間隔を十分にとって、基本の運動に取り組んでいました。

どこからか、カレーの匂いが漂ってきます。

1年生は、初めてのカレーかな。

お家で給食のカレーの感想を聞いてみて下さい。

はじめての給食(1年)

1年生にとっての初めての給食。

幼稚園は給食だったかな?お弁当だったかな?

給食当番さんが、白衣を着て頑張っていました。

汁物には職員が付きますが、

可能な限り、自分たちで準備をするようにしています。

事前に練習したせいか、なかなかスムースです。

静かに待っていますね。立派です。

配膳された子からは、

「おいしそー!」との声が。

他の子たちも興味津々です。

みんなで「いただきます」をします。

楽しみにしていた最初の給食ですが、

残念ながら、現在の状況から「黙食」です。

ですが…

みんな、よく食べていました。

魚のふりかけが人気で、ごはんをおかわりする子が多かったです。

笑顔とセットで「おいしい!」との声も。

これからの給食も楽しみにしていてね!

春陽の中での入学式

天候に恵まれた中で、いよいよ1年生を迎えます。

少し前まではビデオカメラでの撮影が多かったのですが、

最近は、スマートフォンでの撮影が多いようです。

保護者のみなさんもスタンバイ完了のようです。

いよいよ、新1年生の入場です。

仮担任に導かれて、拍手の中を歩いて行きます。

入学式の拍手が一番温かさを感じます。

全員が着席しました。

何よりも気温がある程度あったのでよかったです。

担任発表では、にんまりする子、不思議そうな顔をする子、

様々でした。大丈夫、みんなやさしい先生です。

その後の呼名では、手を挙げながら

大きな返事ができた子が多かったです。

式辞では、

・自分を大切にすること

・友だちを大切にすること

・あいさつを大切にすること

の3点を話しました。

あくびしたり離席したりすることもなく、

きちんと反応する子もおり、感心しました。

退場は、担任に導かれて教室まで行きます。

お父さん・お母さんを見つけると手を振る子も。

最後に記念撮影。

期待と不安が混ざりながら、しかも、不慣れな会場。

独特な雰囲気と緊張感ある空気の中、よく頑張りました。

月曜日が、より楽しみになりました。

令和4年度 着任式・始業式

令和4年度が実質的にいよいよ始まります。

登校途中から、いつも以上に子どもたちの声が聞こえてきます。

新年度への期待、新学級への関心、新担任への楽しみ。

いろいろとあるのでしょう。

そんな中で始まった着任式。

年度末に去られた職員よりも多い着任数に、

「わー、たくさん!」

と、素直な声が各所から聞こえてきます。

時短のため、代表あいさつは宮嶋教頭が行いましたが、

あいうえお作文風の発表を新たに着任する

先生方と示し合わせて行いました。

児童代表歓迎のことばでは、

柳沢小学校の自慢できる点を紹介しました。

それを着任者は、うなづきながら聞いていました。

着任する職員も、当然、どきどきしています。

代表児童の歓迎の言葉を聞いて安心したのでしょう。

そして、始業式。

何よりも子どもたちが楽しみにしているのは

やはり、担任発表でしょう。

学級名を告げると、子どもたちが

「はいっ!」と元気よく返事をしながら立ちます。

そして、担任名を告げると…

周りの子と笑顔で話したり、軽く飛び跳ねたり…。

担任も、そんな姿を見て安心したでしょう。

マスク越しであっても笑顔であることが分かります。

新年度の抱負は、児童代表の川崎さん。

昨年度から、本当に素晴らしいあいさつをすることができます。

聞いているだけで、周りの職員もやる気になります。

明日から、新体制で学校生活が始まります。

互いに早く慣れるよう、支え合っていきます。

修了式

今年度最後の登校日です。

どの学級も、少しそわそわしているように感じます。

「はあ、クラス替え楽しみ」

「うーん、嬉しいけれど、ちょっと不安」

などなど、子どもたちの声が聞こえてきます。

そのような中での修了式でしたが、

とても心に残ったのが、作文発表でした。

1年、3年、5年の各代表者が読み上げます。

出番前まで、とっても緊張していました。

1年生は、漢字練習に取り組み、全て覚えたこと、

苦手なマット運動の練習に励み、

アドバイスできるようにまでなったこと、

自分の努力した様子が伝わっている内容でした。

3年生は、『克己心』に関する発表。

自分に克つためのたゆまぬ努力と、

あきらめずにやり遂げる大切さを読み上げました。

朗読がうまい!読み方に表情がありました。

5年生は、児童会活動について。

自分自身ができることは何か、

何をやるべきなのか等についてまとめられていました。

先輩役員を心配させないよう取り組む決意を発表しました。

学年末休業に入ります。

できたこと、できなかったこと、来年度にがんばること。

「備えよ常に」

心の準備は必要です。

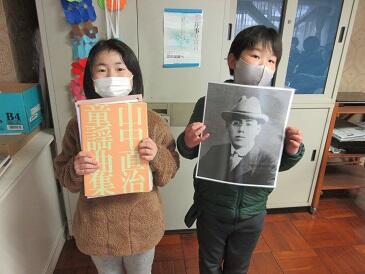

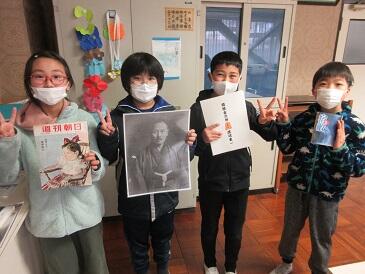

野田の偉人発表会(4年)

4年生が学習のまとめの一環として行った

「野田市の偉人」発表会を見に行きました。

体育館でスクリーンをはって、

プレゼンテーション形式で行います。

発表前から、4年生は早く発表したいようで、

顔はにこにこしていますが、うずうずしているのが伝わります。

戸辺織太郎、山中直治、関根金次郎、船橋随庵、鈴木貫太郎の

野田市にゆかりの深い5名を取り上げていました。

「よく調べたな、始めて知った」と、いうことも多く、

様々な資料を活用していた姿を思い出します。

まとめスライドだけでなく、画像や注釈等もあり、

4年生なりに聞き手を意識していることが伝わりました。

クイズを取り入れるなど、飽きない工夫もあります。

紙の資料を利用して強調するなど、

グループ毎の工夫が感じられました。

3年生や職員も発表会の見学に来ていました。

あるグループの感想が印象に残っています。

「『わたしたちの野田市』は、全体をまとめた要約です。

ここから興味をもったことを調べていったら、

驚きやはじめて知ったことがたくさんありました。」

教科書で終わらせず、関心があることを調べていく。

学ぶ楽しさや効果を体感したようです。

令和3年度卒業式

昨日から、天気のことだけが気になっていました。

何とか、雨だけは避けられました。

登校してくる6年生の表情が明るくて一安心。

曇天を感じさせない笑顔です。

学級毎に記念撮影をします。

いい顔で写っています。これだけでも安心できます。

さて、いよいよ卒業式!

保護者の皆様も着席し、後は入場を待つだけです。

そして卒業生入場!

担任の方が明らかに緊張しています。

卒業証書授与では、笑顔で受け取る児童が多く、

次のステップに進む準備ができていると感じさせました。

しっかりと目を合わせることから、自信を感じます。

式辞では、うなずきながら聞いていました。

卒業証書を受け取り、少しほっとしているようにも感じました。

卒業記念品として、写真に写っている国旗と

来客用スリッパ50足をいただきました。

いずれも、老朽化していましたので有り難いです。

大切に使わせてもらいます。

児童代表旅立ちのことばでは、地域の方を含め、

支えて下さった方々への感謝の思いが込められていました。

「努力することの大切さを学んだ」の一文。

中学校でも努力することを続けて欲しいと思います。

代表者が読み上げましたが、卒業生一人一人の思いです。

この写真だけでも、何だか一回り大きく成長したように感じます。

そして退場。

入場時よりも堂々としています。

巣立ちの意識が一人一人にあるのでしょう。

それぞれの担任から、一輪の花が贈られます。

担任の想いが込められた花。

一気に感情がたかぶります。

来賓のご臨席はかないませんでしたが、

保護者の皆様や教職員に見守られた卒業式でした。

最後の見送りの時も、

くす玉を割り、祝意の中で見送りを行いました。

いよいよ中学生。

大丈夫、君たちならば仲間と一緒に頑張れます。

【重要】PTA本部からのお知らせ

PTA役員説明資料へのアクセス有り難うございました。

さて、アンドロイド端末機器使用の場合、

PDFが開けないという情報提供がありました。

そこで、画像ファイルにしたものを再掲します。

こちらで内容をご確認ください。

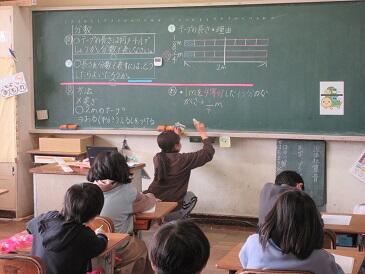

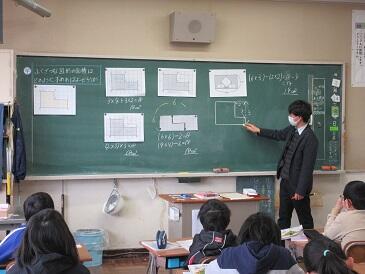

校内授業研究【算数】(3年)

今回の校内授業研究は算数です。

3年生で研究授業を行います。

今回も、ビデオ録画して、後に検討する形式です。

まずは、問題提示。

テープの長さを求めることを提示しますが、

「定規は使いません」と担任が伝えると、

「えー!」との声。

まずは、揺さぶり成功。

子どもたちの頭の中では、どう求めるかフル回転。

2mのテープを提示し、これを使って求めるよう説明します。

ペアごとに、問題解決開始。

等間隔に折ってみたり、印をつけたり…

各々が考え方を見出していきます。

重ねて何個分かを考えているようですね。

自分たちが見出した答えを説明していきます。

担任の予想通り、1/4mか1/8mかに分かれます。

ここがポイント。

それぞれの説明を聞き、正しい答えを見つけ出します。

数量関係は、比較的嫌われがちな学習ですが、

3年生の意欲的な姿からは、微塵も感じませんでした。

終始、明るい雰囲気でした。

【重要】PTA本部からのお知らせ

いつも本校PTA活動にご理解とご協力を賜り有り難うございます。

さて、来年度のPTA役員を決める時期となりました。

柳沢小学校のPTA活動は、保護者の皆様のご協力が必要です。

ご理解・ご協力をお願いします。

後日配信予定のマチコミアプリアンケートから

役員のご希望をお答えいただきます。

つきましては、PTA役員説明資料を添付いたしましたので

ご覧いただきたいと思います。

音楽で想いを伝えよう(6年)

今日は、6年生最後の音楽の授業です。

最後は、木琴・鉄筋・ハンドベル・トーンチャイムを用いた

「旅立ちの日に」の合奏でした。

音楽担当の安藤教諭が、これらのパートで行うために

独自に編曲をしたものです。

まずは1組。

まずは、パート毎に練習と最終確認。

最後の演奏を録音するため、緊張感が漂います。

そして、本番。

静かに演奏が始まり、繊細な音色が響いていきます。

最後まで集中した良い演奏でした。

安藤教諭が感想を聞いていくと、

「最後に合奏できてよかった」

「みんなと演奏できて思い出になった」

などの声があがりました。

担任の齋藤先生にも聞いたところ、いつもは、

「まだできるー!」「もっとできるー!」と

発破をかけることが多いのですが、今日は、

「…安藤先生、ご指導有り難うございました」

と、しんみり。感じ入るものがあったのでしょう。

続いて、2組。

こちらも、友だちと確認しながら仕上げをしています。

本番の演奏は、

メリハリの効いた演奏でした。

奏者に気持ちが入っているのが伝わります。

演奏後、1組同様に湯本教諭にも感想を聞いたところ、

「もう一度聞きたい。アンコールで」との回答。

その後、もう1度、演奏しました。

1組も2組も「味」がある演奏で良かったです。

録音したものは、明日以降に校内放送する予定です。

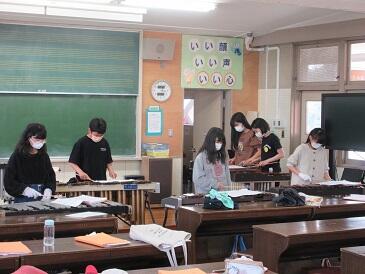

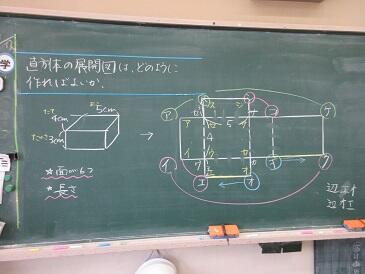

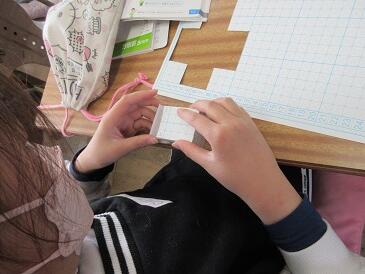

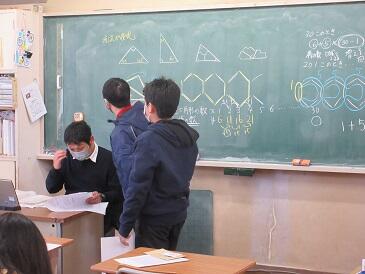

展開図(4年)

算数の中で、工作用紙を切っています。

箱を作りながら、頂点の重なりを考えるようです。

この活動は、実際に動かしながら確かめることが大切。

PCでも教材がありますが、やはり手を使うことが必要です。

念頭操作(頭の中で動かす)は難しく、

見て・触って・動かすことで理解できることは多いです。

頂点の重なりがどうなるかは、つまづきやすいところです。

数字や文字を振っておくことで、確かめられます。

確かめたら…

別の形の展開図でも試してみます。

こうして繰り返すことで、法則を見出していきます。

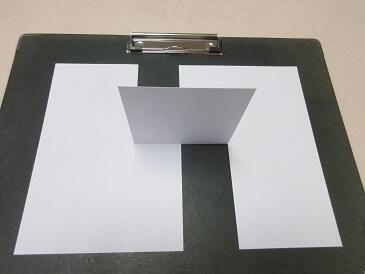

頭の中で動かすことは難しいと書きましたが、

例えばコレ。

1枚の紙からできているのですが、

どう切ったか分かりますか?

でも、手に取ってみると、瞬時に、

「あ~。」っとなります。

やはり操作活動は大切です。

しおり雛

本年度も、更生保護女性会東部支部様から

6年生にしおり雛を頂きました。

感染症防止対策下であるため仕方が無いとはいえ

なかなか地域の方々との交流の場がありません。

そのため、卒業式予行が終了後に、

担任から多くの方から見守りを頂いているということを

丁寧に説明し、しおり雛を紹介しました。

皆勤賞・精勤賞

今日は、卒業式の予行を行いました。

一通り終了後、皆勤賞と精勤賞の表彰式を行いました。

人生の中でたった一度きりの皆勤賞・精勤賞。

その重みが伝わればいいな、と思っております。

まずは、精勤賞。

8名の児童に渡すことができました。

続いて皆勤賞。

7名の児童に渡すことができました。

一度も欠席していない児童が7名も!

ひとつの自信となってくれることを願います。

図書貸し出し冊数

司書の深井さんが、図書室における

本年度の貸出冊数を集計してくださいました。

1年生計 3,366冊

2年生計 1,178冊

3年生計 1,024冊

4年生計 602冊

5年生計 768冊

6年生計 775冊

全 校 計 7,713冊

今年度は、図書イベントを2回行ったため、

昨年度の貸出冊数を大幅に上回りました。

司書さんによると、イベントが行われると

ドンッと貸し出し数が増えるとのことですので、

やはり読書は動機付けが大切だとわかります。

低学年ほど貸出冊数が多いですが、

高学年が借りていないわけではありません。

調べ学習等の一時貸し出しはカウントされないためです。

(※PC内のライブラリもカウントしていません)

図書室や在庫図書の使い方も学習内容で異なります。

新しい本は、毎年入ってきますので、

来年度も、たくさん本に親しんでもらいたいものです。

何をしているのでしょう?(1年)

昼休みに、1年生の教室から説明するような声が。

何やら撮影しているようですが…

あれれ?ランドセルがありますね。

さて、何をしているのでしょうか。

実は、幼稚園児に見せる、

「1年生の学校生活」動画を撮影しています。

だから、動きに合わせて説明していたのですね。

今日から、業間休みや昼休みを利用して、

1組2組合同で、シーンごとの撮影をしていくそうです。

今まで学習してきたコミュニケーションスキルを活かすとき。

はりきっていました。

第1弾!

観察池にはカエルの卵塊がいくつもありますが、

孵化がはじまったようです。

卵塊は、まだまだありますので、

これからどんどんおたまじゃくしになっていくでしょう。

その内に観察池がおたまじゃくしでいっぱいになるでしょう。

季節はいつもどおりに移り変わっていくようです。

野田市の偉人(4年)

4年生は、野田市の偉人を調べ、まとめています。

ある程度調べたら、PCでスライド化するそうです。

そういえば、前回の発表もすごかった。

今回も楽しみ。

鈴木貫太郎や関根名人だけでなく、

野田市出身の偉人を5名とりあげ、

各グループ毎にまとめているようです。

そこで、今年収集した資料を貸し出すことにしました。

内容が難しいものも敢えて渡し、

どう読み解くか(処理するか)試してみることに。

嬉々として教室に戻っていきましたが、

その後がとてもよかったのです。

質問しに来る児童もいましたよ。

廊下で何人かの話し声が聞こえます。

「何度も行って迷惑じゃないかなあ?」

こういう気遣いは嬉しいですね。

むしろ大歓迎なのですが。

勇気を決したのでしょう。

「失礼します。校長先生、お願いがあります」

『何かな?』

「今日一日、この資料を家に持ち帰ってもいいですか?

中身をよく見てみたくて…」

『どうぞ!』

この瞬間の笑顔!

資料を見たいという気持ちはよく分かります。

さてさて、発表が楽しみ。

卒業式練習(6年)

今日は、ガクンと気温が下がりました。

午後からの練習でしたが、気温は上がらず。

しかも、風が吹いていました。

それでも6年生は動じず。

自分たちの式であり、よりよくするべきと分かっているようです。

懸案だった「回れ右」も、練習の成果があったようです。

学級でも、結構練習したようです。

早くも通しで練習できる段階。

入退場時の間隔をチェックしながら歩きます。

どうしても下を向きがちです。

下のラインを見てしまうためですね。

手足の協応動作は、視覚にも左右されます。

正常歩で歩くというのは結構難しいのです。

でも、だんだんと堂々としてくるものですから。

春を見つけた!(2年)

2年生が、生活科の一環で春を探していました。

はじめの頃は、やはり目に入る大きなもの。

ポカポカ陽気の中ですが、時折、北風が吹いています。

その中で、気付いたことを絵や文で記録していきます。

慣れてくると、いろいろと探し出すものです。

季節の変化を感じることが大切。

年間見ていないと、気付かないこともありますね。

校庭に落ちている何かの花びらを見つけたり、

プランターの中の植物を観察したり、

それぞれの春が見つかったようです。

職員室前も…

もちろん、2年生は発見済みでした。

一生懸命に書いた観察記録が、

どのように仕上がるのか楽しみです。

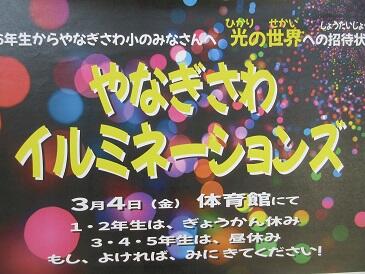

イルミネーション(6年)

6年生が計画した「やなぎさわイルミネーションズ」

昼休みの部を覗いてきました。

6年生が作ったステンドガラス風の作品が並んでいます。

写真だと伝わりづらいのですが、とってもきれいです。

ギラギラしすぎることもなく

1つ1つに作者の個性がうかがえ、見ていて楽しいです。

ねずみ王国の電気行進(?)に負けていません。

見に来ていた他学年の児童が、

「一緒に撮ってください!」と

次から次へとやってきます。

終了後の片付けも早かったなあ。さすが6年生。

掃除に来た6年生が、

「あんなに集まってくれると思わなかったよね」

「先生たちも、たくさん見に来てくれたね」

「びっくりしたよね。でも、嬉しいよね」

6年生自身も、反響の大きさにびっくりしたようです。

これはいいなあ。保護者の方にも見て頂きたい。

来年も企画してくれないかな。

学校評議委員会

本日、学校評議委員会がありました。

全学年全学級を見て頂いたところ、

どの学級も落ち着いて学習していることに

安心してくださったようです。

特に、次の最高学年である5年生の落ち着きや

3年生の廊下掲示のまとめ方、

低学年でもPCを使いこなしていることに

驚かれたようでした。

途中、6年生がお花とお手紙のプレゼント。

6年間、見守って下さった方々への

感謝の言葉が添えられました。

本当に喜んで頂けましたよ。

卒業式に参加して頂くことが叶いませんが、

多くの地域の方々や関係者が

柳沢小学校の子どもたちを気にかけて下さっていることを

しっかりと伝えていきたいと思います。

さて、いくつかの提言を頂きましたので報告します。

・感染症対策下であるが、可能な限り児童の思い出となる

行事は実施の方向で。

・リモートをはじめ、ICT活用が進んだことは分かる。

同時に、生身で交流する機会も大切に。

・教育課程上に英語が入っている。この効果や

児童の変容を見取っていくことが大切。

・情操教育も大切。リモートを活用すれば

読み聞かせ活動も可能ではないか。

・校庭の芝が広がりすぎでは。水はけが悪くなる。

溝を切るなど、進出させない手立てを。

お忙しい中、有り難うございました。

感謝の花(6年)

6年生が、お世話になった方々へ

手紙とお花をプレゼントしました。

お花は種から育てたパンジー。

花言葉は、「私を思って」です。

この花を見る度に6年生を思い出すでしょう。

たまごプロジェクトの倉持さんにもプレゼント。

とっても喜んでいましたよ。

お手紙の表装も凝っていてびっくりでした。

卵塊

観察池のあちこちに卵塊があります。

カエルがたくさん卵を産んだようです。

例年観察している職員によると、

今年は例年よりも多めとのこと。

さて、カエルの種類は…

アマガエルの産卵時期は、ずっと後ですし、

ヒキガエルの卵塊とも違います。

この時期ですから…アカガエル?

もし、そうなら、より大切にしたいです。

ニホンアカガエルは、今、全国で減っていますので。

卒業式練習開始(6年)

6年生が卒業式練習を開始しました。

初日から真剣そのもの。

ピッとした空気感が漂っています。

本当に真面目な6年生です。

座礼や立礼などの基本動作を確認しています。

証書の受け取り方や手順の手本を示しています。

覚えたかな?

その場で練習しながら動作手順を確認していきます。

反復しながら覚えていきます。

まだ初日ですが、基本姿勢等は身に付いているので、

練習もそれほど時間を確保しなくても大丈夫そう。

「回れ右」が少しあやしいかな?

これも学級単位の練習で整うことと思います。

真剣な表情に好感がもてる練習でした。

色紙に書いた文字は?(6年)

6年生の教室前掲示が新しくなっていました。

色紙に自分の手型と文字を書いています。

昨日、練習していた習字は、これだったのか。

手型もちょっと傾けて押し込んであり、

デザイン的にもよい感じ。

書いてある文字は、どんな意味があるのでしょう。

直接、6年生に聞いてみました。

「6年間の思い出を表す文字だったり、

中学校に向けての文字だったりします」

なるほど。

卒業間近に思い浮かべた文字なのでしょう。

これは、思い出になるでしょうね。

3年後、5年後、どう変わるのでしょうか。

さて、多かった文字は、「友」でした。

友だちとの関わりが、やはり印象的だったのでしょうか。

「絆」という文字も見られました。

どちらにせよ、コミュニケーションの大切さを

振り返る中で感じているのでしょう。

まんがの方法(5年)

5年生の国語の授業をのぞいてみました。

「まんがの方法」を学習しています。

この単元、かなり昔からあるものです。

まんがの表現方法は多様であり、

日本の作家が創出した技法がいくつもあります。

表現手段の一手法として、学習していきます。

各自、参考として単行本や雑誌を持参したようですが、

時代が変わると読むものも変わるようです。

私がマンガに疎いこともありますが、

題名を見ても知らないものばかり!

また、女子も「少女マンガ」を読んでいる子が

ほぼいません。これも時代の流れ?

代わりに少年マンガが好きなようです。

まんがの鑑賞ではないので、ページめくりも速いです。

「授業で堂々とマンガが読めるなんていいでしょう?」

と、聞いてみると、ニヤリ。正直です。

気になる表現方法や技法があれば

どんどんノートに記録していきます。

でも、中にはマンガに夢中になってしまう子も…。

すると、担任から、

「まんがを読む時間じゃないからね。

表現方法を探すんだよ」

と、声がかかります。

短い時間であっても、項目別によく見つけてあります。

それだけ読者を引き込む工夫があるのでしょう。

大きくなったかな(1年)

1年生が、チューリップの観察をしています。

植えた球根から芽が出てきているようです。

様々な条件がありますが、概ね芽が出たようです。

ちょろん、と顔を出しているものもあれば、

でーん、と大きくなっているものもあります。

何事にも強い興味を示す1年生は、さっそく触っていました。

「ぷよぷよしてるよ!」

「そんなに固くない」

そうそう、五感で感じることが大切。

自分のチューリップを記録用紙に描いていきます。

描いて終わった子たちは恒例の…

「見てー!」

「ぼくの見て!」

さて、感心したのは色の塗り方。

よく観察してるのでしょう。

1色ではなく、いろいろな色があることに気付いています。

その観察眼、大切にしてほしいものです。

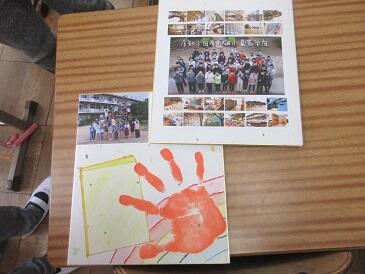

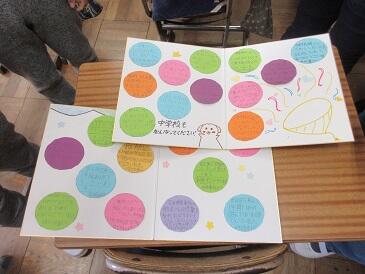

色紙のプレゼント

6年生の学級に行ってみると、

多くの子たちが色紙を手に、中を読んでいました。

5年生から、本日プレゼントされたそうです。

表には、本人の手型も押されています。

集合写真等もあり、よく考えられていますね。

中には、たくさんのメッセージが。

感謝の言葉や応援のメッセージが書かれていました。

嬉しいでしょうね。

大切そうに持ちながら、繰り返し読んでいる姿。

何だかよい光景です。

ガンプラアカデミア(5年)

5年生の社会科では、工業生産を学習しますが、

感染症対策下では、なかなか工場見学にも行けません。

真っ赤な鉄がぶつかる圧延工場や

自動車の組み立てラインなど、見せたいのですが。

そこで5年生が行ったのは、

企画から製造を経て、消費者の手元までを追う

バンダイが提案する「ガンプラアカデミア」

動画視聴を経て、企画されたモノが

どの程度の精度をもって仕上がるかを

実際に製作して確かめます。

見せてもらってびっくり!

小学生のころつくったプラモデルと比較にならないほど

リアリティがあり、素材も色分けされています。

組み立てただけで劇中の姿になるとは。

女子も仕上げて、ガチャガチャ動かしたり、

独特のポーズをとらせてみたり。

可動域を高めた企画そのものであることを確かめます。

手作りの道具を付け加えていた子もいましたね。

みんなで組み上げることができてよかったです。

テンスクテンヤー!(3年)

音楽室から軽妙な太鼓のリズムが聞こえてきます。

どうやら和太鼓の一種を演奏しているようです。

太鼓は不思議な楽器です。

音階としては一定ですが、

強弱や叩き方で本当に豊かな表現ができます。

3年生もチャレンジしているようです。

まずは映像で確認した後、リズムを覚えます。

テンテケスクスクテンスクテンヤー!

これを口ずさみながら何度も繰り返します。

でも、実際にやってみると…

「難しい~!」

との声が聞こえてきます。

覚えたリズムを声に出しても

手との協応動作は、また別のようです。

しかし、練習を重ねていくと上手になってきます。

後から試す子の方が、たくさん聞いているので

リズムもよりとれるようになっていました。

その後も様々なリズムを楽しんでいました。

太鼓を見ていると、何だか叩きたくなります。

叩いてみると、何だか気分がのってきます。

不思議ですね。

今年初顔出し

今日は、日中の気温が高くなりました。

寒い日が続いたので、それだけで嬉しくなります。

寒い間、水草の中にジッと身を潜めていた金魚も

ひょっこりと顔を出しました。

無事に冬を越えたようです。

写真の金魚は、何だか眠たそうですね。

観察池が凍ったことを心配していた児童も一安心かな。

しばらくすると、他の金魚もでてきました。

まだ泳がずにジッとして太陽の光を浴びています。

絵面的に親子に見えますね。

一歩一歩、春が近づいています。

そして、巣立ちの時と進級の時も。

あと何日(6年)

6年教室の廊下に、カウントダウンカレンダーがあります。

少し前、残り登校日30日を切ったと思っていたら

あっという間に残り登校日18日!

「さみしくなってきた」と言う子もいれば、

「中学校が楽しみ!」と言う子もおります。

今日は、どんな様子かな。

まずは、1組。

調べ学習をしています。

日本や世界の環境と持続化の方法について調べていました。

集中しています。

声をかけるのは控えておきましょう。

では、2組はどうでしょう。

算数の発展問題に取り組んでいました。

植木算などに挑戦しています。

サポートティーチャーから教わるのもあとわずか。

今のうちに、たくさん教わっておきましょう。

どちらの学級も、いつも通り。

一生懸命、学習すべきことに対し努力しています。

でも、心の中では、

いろいろ感じ入るものがあるのでしょうね。

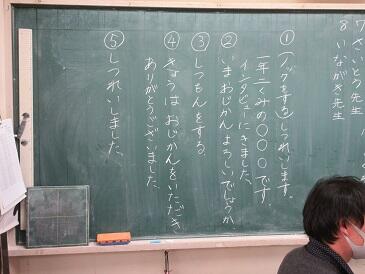

はじめてのインタビュー(1年)

既報のとおり、1年生はインタビューを計画しています。

今日の業間に、1年生がインタビューに来室しました。

「失礼しまーす。今、お時間大丈夫ですか?」

一生懸命に覚えたことが伝わりますね。

でも、緊張はしていないようです。

マスクを通していても笑顔なのが伝わります。

「小さい頃の夢は何ですか?」

『みんなと同じくらいの時は、

怪獣と仲良くなることかなあ。」

「えー!?」

質問への回答ごとに見られるリアクションが

とても印象に残っています。

また、

「県庁ってなんですか?」

「恵まれているって何ですか?」

などなど、分からない言葉が出ると質問します。

1年生に分かる言葉で説明するのは

なかなか難しいな、と感じます。

最後に初めてのインタビュー記念で撮影。

インタビュー成功の手応えがあったのか

帰るときまでずっと明るくふるまっていました。

さあ、どうやってまとめるのかな。

それを見るのも楽しみです。

続けていたね(4年)

検食が終わった後、フェンス付近の

ゴミ拾いをしているのですが…

最近、(風が強かったせいでしょうか?)

フェンス内外にゴミが多いのです。

食べ物だけでなく吸い殻や家庭ゴミまで。

ですが、ここ数日、ピタリと無くなりました。

「やっぱり風のせいだったのかな?」

と、思っていましたが、実は…

4年生が拾ってくれていました!

そういえば、前期からごみの勉強をして

ゴミの分別用のゴミ箱づくりもしていましたね。

そこで終わらず、継続していたことに驚きました。

「最近、ごみが少なくなったから不思議だったんだ。

学校をきれいにしてくれて有り難う」

「校長先生もゴミ拾いしてくれているんですか?

有り難うございます!」

こういう反応はグッと来ますね。

いい子たちです。

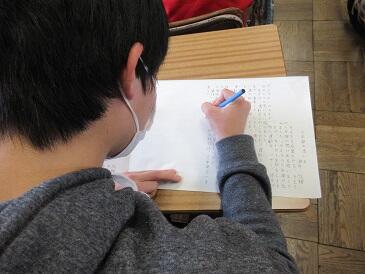

伝え合う学習(1年)

前にも紹介した1年生の伝え合う学習。

今回も、また違う方法を勉強していました。

どうやらインタビューにいくための

予行練習のようです。

担任を取材対象者に見立てて実践練習をしています。

他の子は、その実演を見ながら、

黒板に書かれたインタビューの順序を確認していました。

となりの学級では…

伝えたい内容を付箋に書いて並べています。

ここから優先順位や順序を考えて構成していくようです。

自分で構成した内容を友だちや先生に見てもらっています。

考えはまとまったかな?

1年生は、伝えたいこと、聞きたいことが

たくさんあるそうです。

手話(4年)

4年生は、総合的な学習の時間で、

手話に取り組んでいるようです。

廊下で会った4年生が、

「6時間目に手話の発表するから見に来ませんか?」

と、誘ってくれました。

うん、ぜひ見て見たい。

と、言うことで見に行ってきました!

音楽に合わせ、いい表情で手話をしています。

気分が乗ってきたのか、歌う声もどんどん大きく!

表情もよいのですが、腕の動きもなめらか。

練習を続けてきたことが伝わります。

手の動きだけでも表情が出るものだなあ。

実は、後ろの黒板に秘密があるのですが、

それは、またのお楽しみとのことです。

何だろう?

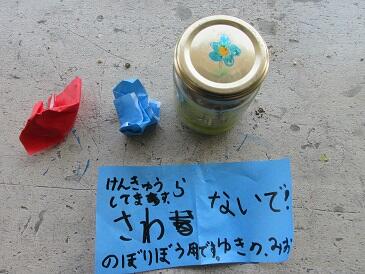

教室巡視をしていたら、

窓側に何やら不思議なものが…

ビンの中には、砂、礫、小枝などが入っているようです。

のぼりぼう用?ますます分かりません。

触りたい!

でも、「さわらないで」と書いてあります。

気になって気になって仕方ありませんが、

経験上、児童は真面目に何かを調べていますので

触ることはやめておきましょう。

今度、こっそり聞いてみよう!

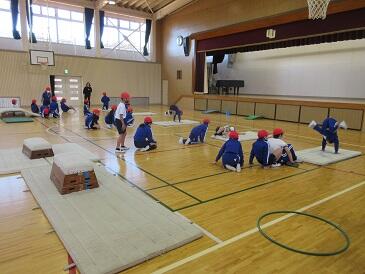

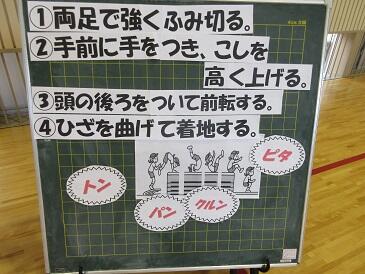

校内授業研究会【体育】(3年)

今日の校内授業研究会は体育でした。

3年生が台上前転の授業を行いました。

主運動につながる補助運動をしています。

腰の位置を高くすることを意識していますね。

前転は、もう少し膝を意識した方がいいかな。

家でも練習できるので頑張りましょう。

もちろん体育にも学習課題があります。

今日は何をすべきか、ゴールを確認します。

新しい技に挑戦する場合、やはりイメージ化が大切。

タブレットで挑戦する技を確認しています。

映像と技のポイントを見比べることで

自分が意識しながら練習するポイントを押さえていきます。

その後、自分のめあてに応じた場で練習をします。

できたら次のステップに進むように場が工夫されています。

練習の際も、友だちに動画を撮ってもらい、

技のポイントとあわせてチェックしていきます。

途中で一度集まり、進捗状況や

技のポイントの再確認します。

この頃には、汗ばむ児童もいますね。

この時期でも着替えが必要ですね。

その後、再度練習になります。

挑戦意欲は高く、運動量はばっちりでした。

感心したのは、友だちをほめるのが上手!

見ていないとほめられませんね。

最後のまとめも多くの児童が発表していました。

みんな前向きに取り組んでいました。

さて、今回も残念ながらビデオ録画です。

放課後、職員が集まって討議していくことになります。

窓のあるたてもの(2年)

2年生の学級では、立体的な工作をしていました。

カラーの厚紙を切りながら、窓のある建物を作っています。

窓があることが主題ですが、子どもたちは、

内装や外装にもこだわりを見せていました。

自分なりの世界を形にするのは楽しいですね。

組み合わせ方が秀逸ですね。色遣いもきれいです。

あまった紙で装飾しているのも面白い。

建物の中に中庭があって、そこで犬を散歩させているそうです。

しっかりとした世界観を持っていますね。

大きな滑り台を設置しています。

高いところから怖そうだけれど、楽しそう。

動物を作って、ペープサートのように操り、

物語風に楽しんでいました。

どれも独創的でいいです。

持ち帰るのは大変そうですが。

エコバッグづくり(5年)

5年生は、家庭科の実習でエコバッグを作ります。

日頃の習熟度が極めて分かりやすい学習です。

ミシンも慣れていないと、難しいですね。

糸の取り回しや針の交換まで、確かめながら行います。

「あれ?おかしいなあ」と言いながら、確かめています。

気付くことがすごい。

図面を見ながら進められているようです。

手際のよい子も多いですね。

家でも裁縫をやっているのでしょうか。

ささっと完成させていました。すごいね。

縫い目も丁寧で折り返しもしっかり。

買うことは多くても、作ることは少ない時代。

自分で作ったものですから愛着もてるでしょう。

モノを大切にしてほしいですね。

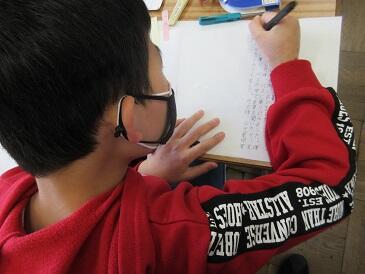

卒業文集づくり(6年)

卒業までの登校日は残り22日。

何人かの6年生に気持ちを聞いてみると、

「やっぱりさみしい」との声が多数。

そんな6年生が卒業文集に向けて作文しています。

下書きが終わり、清書しているようです。

ざっと下書きを読ませてもらうと、

その子がどんな6年間を過ごしてきたかが想像できます。

6年間の思い出の中で、一番書いていたのが

やはり修学旅行のようです。

5年生の時は、みんなで宿泊することができなかった。

はじめてみんなと宿泊できるのが嬉しかった。

みんなで布団に入って話すのが楽しかった。

最後の修学旅行は実施できて本当によかった。

6年以外のことを作文している子もいます。

印象に残った先生のこと。

転校してはじめてできた友だち。

文化祭でがんばった劇。

両親や友だちへの感謝の言葉も多かったです。

思春期に入り対応がそっけなくなっても

しっかりと考えていますね。

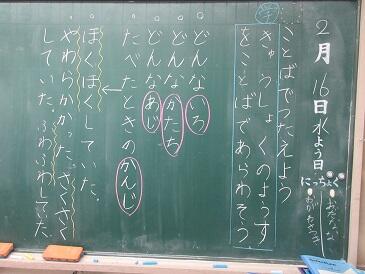

ことばでつたえる(1年)

1年生は、言葉で伝える学習を行っています。

自分の考えや気持ちを伝えるとき

相手に教えたい、知らせたいとき

いずれも言葉が手段になりますね。

これからコミュニケーションの幅が広がり

ますます言葉で伝えることの必要性が高まります。

伝えるためには、伝え方があります。

そう、その初歩を勉強しているのです。

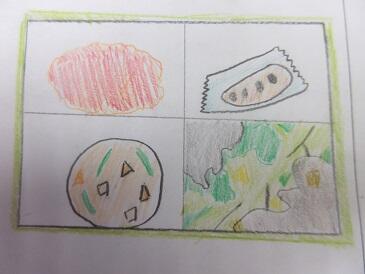

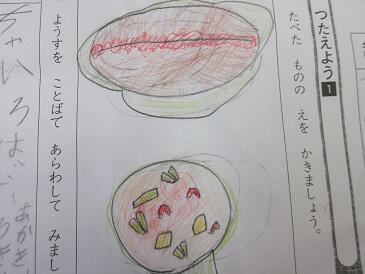

最近のニュースや将来の夢を絵に描いて発表したり、

※こういう自由で伸びやかな絵は、いつ見てもいい!

つくった作品をもとに発表したり、

※空いている時間でサッとつくったそうです。

お蕎麦の感じが出ていますね。

伝えたいことを詳しくまとめて発表したり。

様々な方法でアプローチしています。

今日の給食の様子を説明するようです。

一生懸命にまとめていました。

伝えたいことがあると、自ずと集中して取り組みます。

結果的に、それで学習効果が高まります。

それにしても、給食の絵がいい!

おいしそうに描けています。

お気に入りを1つ大きく描いたり

全部のメニューを描いてみたり、

パンに挟んだ状態で描いてみたり。

見ていて飽きないなあ。

発表するときも楽しみです。

普通教室化工事

コンピュータ室の普通教室化工事の近況です。

配線もきれいに外され、教室らしくなってきました。

ホワイトボードの脇に、棚をつくり色を塗っています。

後方は、こんな感じです。

壁ができました。規定の広さの教室になります。

これから、定員分の棚などが作られるそうです。

今月中には、工事が終了する予定です。

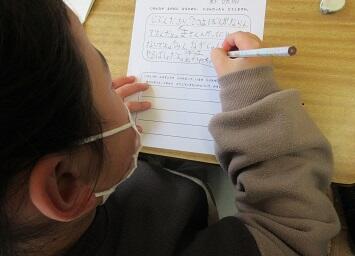

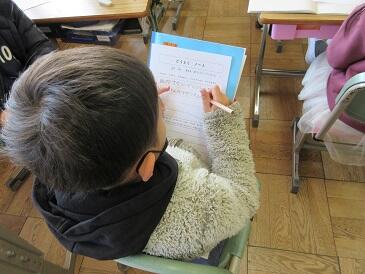

作文指導(2年)

作文が苦手な児童は多いです。

大人もかな?

夏の読書感想文は、嫌いな課題の上位でしょう。

原則、作文できない子はいません。

作文嫌いな子でも立派な文章を書く子もいます。

「作文」に対する見方を少し変えるだけで

違った価値を見いだせるのにな。と、いつも思います。

さて、作文指導はどのようにしているのか。

「書け」「作文しろ」だけでは、

作文嫌いを量産するだけですね。

2年生の実践を見て見ましょう。

まずは作文メモをつくっていきます。

これは、書く順番の流れや内容の柱をまとめたものです。

例えば…

①(はじめ)家族全員で海に行ったこと

②(なか1)海辺で泳いだり砂山を作ったりしたこと

③(なか2)大きな波がきて砂山がこわれたこと

④(おわり)海鮮を食べて帰ったこと

※実際は、もっと丁寧に書きます

この時に、起承転結や起承束結でまとめられると

書き手の書きたいことが読み手に伝わります。

その作文メモを見ながら作文しています。

この時に必要なのが語彙(ごい)です。

内容の柱をふくらませて書くとき、

それを表現する「言葉」を知らなければ表現できません。

ここでつまづいてしまうと、作文嫌いにつながります。

そもそも、頭の中にイメージがわかない子はいません。

頭の中のイメージを伝える手段(または表現方法)が

わからないのです。

作文は、自己表現手段の1つです。

だからこそ、「伝わる言葉」は多くあった方がいい。

読書することも大きな効果が期待できます。

1つの表現方法を学ぶ機会として、

やはり作文指導は必要であり大切だな、と思います。

【重要】明日の登校について

明日は雪予報となっております。

気温が低下すると大雪になる可能性もあるとのことです。

つきましては、次のとおり対応をお願いします。

・登校時の降雪状況及び道路状況を考慮し、

保護者判断で登校させてください。

⇒歩行には十分気をつけるようご指導ください。

・遅刻、欠席の場合は、必ず一報をお願いします。

⇒フォームは後にメールで送ります。

⇒電話でも対応します。

・降雪状況によっては、給食後の下校も検討します。

⇒その場合、改めてメールでお知らせします。

本日の帰りの会でも、明日の登校における注意点は

指導しましたが、再度お願いします。

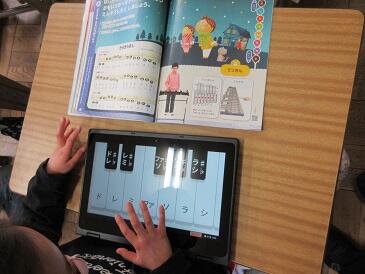

バーチャルピアノ(1年)

同じ音楽でも1年生はICTを活用した音楽。

タブレットでバーチャルピアノを弾いています。

リコーダー同様、鍵盤ハーモニカも

感染症拡大防止下で控えているためです。

このバーチャルピアノ、鍵盤の大きさを自由に変えられます。

実際の鍵盤の大きさとは違うのですが、

自分の手の開き具合等に合わせられるよさもあります。

素直な一年生ですから、

鍵盤に触れると機械からでる音を

純粋に楽しんでいるように見えました。

ですが、運指には苦労しているようで…。

小さな手を開きながら、

日頃使わない薬指や小指を何とか動かそうとしています。

楽譜を見ながら、口ずさみながら。

実際の鍵盤のようにはいきませんが、

それでもタブレットがあって良かったなあ、と感じます。

ねぶた囃子(3年)

音楽の授業で、ねぶた囃子の

「ハネト」の踊りを見ていました。

3年生はノリがよいのか、旋律に合わせて

リズムをとる子や体を軽く揺らす子がちらほら。

専科が、「それでは一度、体を動かしてみましょう」

と、指示したとたん、

「やったー!」との声があがりました。

見ているよりも、やってみたいようです。

「やってみたい」、これが大切ですよね。

少し間隔をとって、音楽に合わせて踊ります。

歌うことは控えているけれど、

音楽の楽しみ方は多様ですね。

その後、「ハネト」は、

何をはねて(遠ざけて)いるのかを学びます。

「災い」。そう、自分たちに降りかかる

災いを退けようとする願いがあることを学びます。

その後にもう一度。

先ほどよりも熱が入っているような…。

シャッタースピードが追いついていませんね。

先生も一緒に踊っています。

一緒に踊ってくれる先生がやっぱりいいですよね。

英語活動(6年)

この時期になると、6年生の英語活動も

アクティビティだけでなく例文づくりも行います。

「I have a dream」と言えば、

ルーサー・キング氏の演説が有名ですね。

今回は、自分の夢とその理由を表現する活動です。

すらすらと書いている子もいますね。

先生になりたいようです。

友だちと相談しながら確かめ合ったり

パソコンに入力して、発音を確かめたり

多様な活動をしていました。

最後は…

担任のチェック!ここが一番厳しい(?)。

少しずつ英語で表現できることが増えているようです。

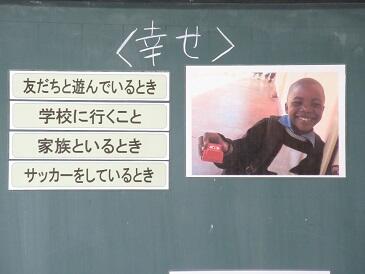

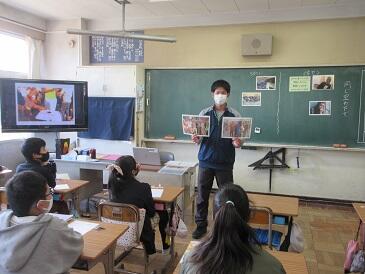

道徳「同じ空の下で」(5年)

今回の道徳は、5年生。

ザンビアの子どもたちを題材にした授業です。

自分たちの幸せを感じるときと

ザンビアの子どもたちが幸せを感じるとき。

果たして違いはあるのでしょうか?

日本の5年生はどこも同じかな。

ジェネレーションギャップを感じる瞬間ですね。

では、ザンビアの子どもたちは?

私の世代になると、こちらの方がしっくりときます。

動画や写真を多用して、

分かりやすくイメージさせる工夫をしています。

水が買えなくてシンナーを手にする現実を知り、

教室がシーンと静まりました。

なぜ、その違いがあるのか。

自分たちは、どう関わっていけばいいのか。

自分たちと大きな違いがあることに気付いていきます。

周りと話し合い、意見交換したり、

自分で書きながら考えたり…。

簡単に解決できる問題ではありませんが、

よく向き合って考えている姿が見られました。

制限下の音楽

報道でもご存知のとおり、

歌唱やリコーダーを控えて音楽の授業を行っています。

今年は、「校歌が聞こえてこない」学校です。

通常なら低学年を中心に元気な校歌が聞こえてくるのですが。

ですが、1年生の教室では、

心弾むリズムが聞こえてきます。

担任の伴奏に合わせて、

トライアングルやカスタネットで

リズム打ちをしているようです。

音の出し方も、自分なりに考えているようです。

楽器ごとにリズムを刻んだり、全員でならしたり。

これは楽しそうです。

音を出したくてしょうがない気持ちが伝わってきます。

さて、音楽室の6年生は?

こちらは鑑賞の授業でした。

世界の民族音楽を視聴していました。

どこの国の民族音楽に興味をもったかな?

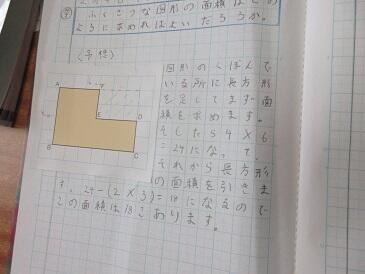

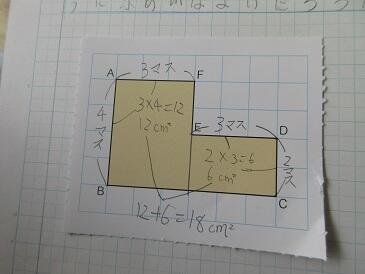

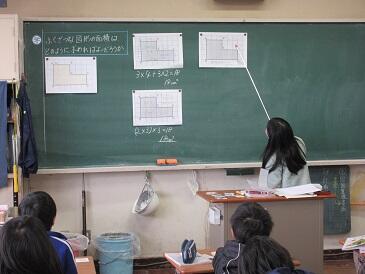

算数校内授業研究会(4年)

校内授業研究会、今回は算数でした。

前回同様、録画して、後に検討していくことになります。

L字型の図形の面積を求める授業です。

長方形や正方形の求め方をどう活かすでしょうか。

心配をよそに、児童は自分なりの考え方をよく書いていました。

書き加えながら計算している児童もいました。

一人ずつ、書いていることを確かめていくと、

様々な求積方法のアイデアを確認することができました。

発表でも、みんなの前で自分の考えた手順を説明できました。

周りからも、「あー!」「そうそう、同じだ!」等の声が。

これが大切。みんなが授業に参加している証拠です。

担任が、「ちょっと話し合ってみよう」と、言った瞬間に

バッと話し合いが始まります。

問題に向き合う姿勢が心地よいです。

今日の一番は、様々な解決方法の中から、

一番合理的なものを選択していたことです。

それにしても活気のある授業でした。

話せて、聞けて、考えられるため、

高学年でもなかなかできない発表方法を手本として示し、

チャレンジしてみるように話してきました。

伸ばせるものは伸ばした方がいい。

その時期は、今です。

立春ですが

今日は立春。

暦の上では春になりますが、寒いです。

そういうことで、学校の春に近づいているものを

探してみることにしました。

満開になると圧巻な柳沢小自慢の桜。

つぼみを確認できますが、まだまだ小さいですね。

1年生が育てているチューリップ。

球根から芽を出し、日差しを待ち望んでいます。

蝋梅です。

梅という文字が付きますが、梅の仲間ではありません。

下を向いているように咲いていて、健気さを感じます。

事務棚の上の胡蝶蘭が花を付けています。

つぼみもたくさん。

室内は、やはり暖かいのでしょう。

一歩一歩春に近づいているようです。

グルグルぐるん(5年)

業間休みに、校庭の様子をうかがっていると

多くの児童が声をかけに来ます。

「すごいお話しを作っちゃった!」

「ボール蹴るから見ていてください!」

「見て!速く走れるよ!」

こういう交流が大好きです。

今回は、5年生の鉄棒技を見ました。

写真だと分かりづらいですが、抱え込みながら

気力体力が尽きるまで回り続けています。

こちらは後回転です。

天国回りと地獄回りというものがあるらしく、

後方回転は、地獄回りとのことでした。

少し休んでから、3人そろって回り始めます。

グルグルぐるん!壮観です。

見ていた2年生も、

「ぼくもやってみたい!」と言って挑戦しました。

大丈夫、練習すればできるようになるよ。

鬼が来たー!

今日は節分。

豆まきをする家庭もあるのではないでしょうか。

最近は、散らからないように袋ごと撒くようです。

さて、校長室にも楽しい(かわいらしい?)鬼が来ました!

どこかユーモラスで、親しみがわく鬼ですね。

感染症対策下で鬱屈した気分を吹き飛ばしてくれました!

業間休みにも、この面を被ったまま校庭へ。

子どもらしくて本当にかわいい。

自然に笑顔になってしまいます。

さて、鬼の色にも意味があります。

今回は、青鬼と緑鬼でしたね。

青は、悪意や怒り。

緑は、怠惰や不健康。

これを払うことで、

青鬼からは、福相・福徳が得られ

緑鬼からは、体の健康を保つことが得られます。

ん?何だか現在の状況にぴったりでは?

まさか、知っていて色を塗ったのかな?

道徳授業研究会(1年)

今日は、道徳の授業研究会。

実施学年は1年生です。

ただし、感染症対策下のため録画をし、

後に個々視聴して検討していくことになります。

1年生が、どこまで考えられるか。

考えられる題材から選ぶことが大切になります。

今回は、日常の中から事例を取り上げているので

導入時から、子どもたちの意欲は前向きでした。

成長を感じるなあ。

きちんと聞かれていることに対して書くことができています。

グループの話し合いだってできます。

相手の発言に対して、きちんと反応しています。

より理解を深めるために、担任とロールプレイをしています。

自分が考えた内容のまま演技ができていました。

この学級は、ロールプレイのような

みんなの前で演技をするものであっても

「発表したい!」「ぼくもやりたい!」と挙手します。

嫌なことを言われない、されない…と、安心しているからですね。

高学年まで続いてほしいと願うばかり。

友だちの発表を聞いて、自分の考えを書き足している子も。

しっかりと研究された授業でしたが、

1年生の成長に何よりも感心した時間でした。

学力テスト

今日は学力テスト。

今まで学習してきた成果を発揮する日です。

どの学級を覗いても

みんな集中して取り組んでいました。

集中して行うテストは、

児童にとって結構疲れるものです。

お家に帰ったら、今日はぐったりしているかもしれません。

さて、大切なのは結果の活かし方。

活用するためには、自分が何ができて

何ができないかを自覚することが大切。

このあたりの指導を丁寧に行いたいです。

見て、ここ動くんだよ!(2年)

2年生の前をとおると、

廊下で図工の作品の説明を聞きながら

担任が評価をしていました。

どんな作品を作ったのか見て見ると、

どうやら透明、半島面のプラ板を使って作ったようです。

作成したサイズもまちまちのようです。

脚や体を動かせるように工夫している子もいました。

くちばしに着色するなど、自分で工夫したことは

誰かにつたえたくなるようです。

こだわりが随所に詰まっているようです。

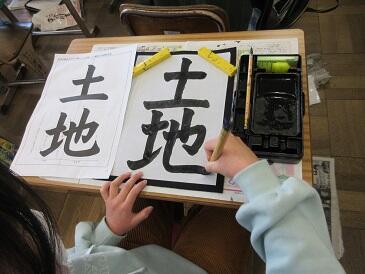

書写(4年)

廊下から見ると、電気が付いているけれど

シーンと静かな教室がありました。

「電気の消し忘れかな?」

と、覗いてみると書写の授業中でした。

みんな集中して書いています。

よい姿勢で書いていますね。

担任は、書道の段位保有者。

「筆は、しっかりと立てなさい」などと

随所に指導が入っています。

「地」の文字は、6画目が難しい!

どうしても、下がってしまったり真っ直ぐになってしまったり。

若干、丸みを帯びさせながら筆を運ぶのは

練習を積まないと難しいようです。

納得できるまで練習しよう!

自分の本棚(1年)

先日、紹介したデジタル図書館。

1年生が「自分の本棚を作ったよ」と、

作成した本棚を見せに来てくれました。

たくさん読んだ本の中から

お気に入りを自分の本棚に設定したようです。

本棚の中身を見てみると…

どれどれ。

アンデルセン童話などが多いようですが…

「小公女」や「手ぶくろを買いに」などもあり

結構、幅広く読んでいることが分かります。

しかも、それをお気に入りにしてますね。

ちょっとした動機付けで

結構、読書するようになるなあ。

と、感心してしまいました。

同時に、

リアルな図書室の貸し出し冊数に

どう加算していけばいいかな?

と、現実的なことを考えてしまいました。

私の悪いクセです。

お弁当持参の期間が延長となります。

お弁当持参へのご協力有り難うございます。

子どもたちは嬉しいようですが

準備される保護者の方はたいへんだと思います。

さて、お弁当持参の期間が延長されることになりました。

2月4日までを予定しております。

本日、市教委からの文書を配付いたしました。

ご理解・ご協力をお願いします。

かぜとなかよし(2)

さて、前回の失敗を受けて

1年生は、どのような改善をしたのでしょうか。

今日は、2回目の「ためしの日」です。

まずは、風車グループ。

なるほど、風を受ける部分が多くなっています。

おー!転がる転がる!大成功です。

次は、紙ヒコーキグループ。

細長くして重心のバランスをとったようです。

すごい!飛ぶ距離がグンッと伸びました!

難易度の高い凧グループはどうかな?

若干持ち上がっていますが、まだ低いですね。

反りを入れて糸を付ける位置を

もう少し上にすると上がりそうです。もう少し!

番外編。空気ロケットグループは?

飛ばすのに飽きて、いつのまにか刀になっていました。

うーん、確かに刀に見えないことも…。

発想が豊かだなぁ。

自分たちなりの工夫で、少しでも改善すると

それだけで本人も見ている教員も嬉しくなります。

待つことって、大切ですね。

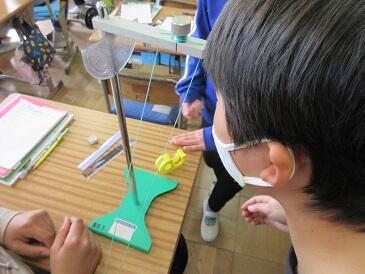

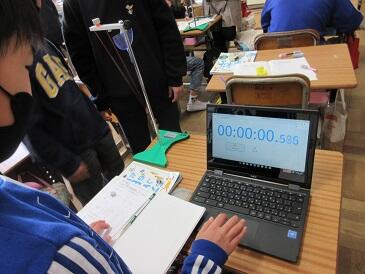

振り子実験(5年)

5年生の学級では、振り子の振れ幅を測定する

実験を行っていました。

振れ幅を正確に測定するために

分度器をセットし、慎重にリリース位置を決めています。

前後(または左右)に動く振り幅を

時間の経過と共に起こる変化を読み取っていきます。

地味な実験ですが、自然の摂理を知る上でも必要な学習。

なかなか動機付けに工夫がいる学習です。

ですが…

ICT機器を使用することだけで意欲が高まります。

測定も、人が行うよりも精密ですね。

さて、正確に実験結果を導き出せたかな?

壁新聞づくり(3年)

野田市のことについて学習してきた3年生。

学習した内容や自分で調べたことを

壁新聞としてグループでまとめるようです。

自分たちが住む野田市。

知らなかったことを1つでも知って、

野田市をどんどん好きになってもらいたいですね。

事前に新聞のイメージと構成割りはしてあるようです。

新聞の主題もグループ毎に違うため

野田市について、いろいろ知ることができそうです。

感染対策もあり、みんなで書くことはできないので

ローテーションを組んで書いていました。

書いた内容を調べたノートでチェックしたり

新聞構成の見本を確かめたりと

役割分担をしながら作成していました。

どんなアイデアが見られるのかな。

完成した新聞を早く見たいです。

慣れるのが早いなあ(2年)

低学年といえども、ICT機器への対応力は

あなどることはできません。

2年生は、デジタル図書館で本探し。

扱い方も様になってきました。

ログインして、自分の読みたい本を探します。

多少、分からなくても、

どうやら直感で試してみている模様。

そうしながら覚えているようです。

教員や友だちに聞く前に、

まずは、「自分でやりたい」のでしょう。

航空写真

周年行事の一環として、航空写真撮影を行いました。

間隔をとり、短時間での撮影です。

撮影のセスナ機が来ると…

「来たー!」と言って、一斉に手を振っていました。

せっかくだから、機体の大きな写真を撮影しようとしましたが、

難しい…

枠にも入らなければピントも合わず。残念。

さて、プロが撮影した写真の写りはどうかな。

今から楽しみです。

かぜとなかよし(1年)

裏校庭で、1年生が楽しそうに活動しています。

近づいてよく見て見ると、

凧かな?コマかな?風船かな?風車かな?

いろいろな手作り作品で遊んでいました。

生活科の「かぜとなかよし」という単元とのこと。

でも、どうも上手くいっていない子が多いような…。

「動かなーい」

「飛ばなーい」

「空気が入らなーい」

いろいろな声が聞こえてきます。

ちょっと手伝いたくなって

担任の先生に断ろうと声をかけると…

「大丈夫ですよ。まずは失敗でもいいのです

そこから、『何で失敗したのかな』と考えますので」

…確かにそうだ。

これが完成ではないからね。

その後は、ヒントを与えるまでにとどめました。

あぶないあぶない…。

かけあし跳びもできるよ!

体育館に行ってみると、

2年生が体育で縄跳びをしていました。

しばらく見ていると、一人二人と集まりだし

自分たちの技をアピールします!

「見て!かけあし跳びもできるよ!」

「わたしはねえ…」

「できるようになったことを見てもらいたいんだなあ」

と、改めて再確認。

ちょっと声をかけただけでも笑顔になります。

よく見ること、声をかけること、

教えることも、あえて見守ることも、

成長のためには必要ですね。

いつもの授業でも…

今日は土曜授業の日。

いつもは高校生ボランティアが参加していましたが、

感染状況も鑑み、今回はおりませんでした。

座席間隔を広めにとり、

換気を十分に行いつつ、

直接、手に触れず軍手等を通す、等

いつの間にか、当たり前になっています。

日常の授業も土曜授業も、

すっかり感染症拡大防止対策が中心。

大切なことなのですが、

コンピュータ等を等しての交流や意見交換ではなく、

生身での交流や意見交換等をさせたいですね。