今日のできごと

あっという間に

学校に隣接する西山市民の森。

昔ながらの地形や湧水を有する場所です。

せっかく隣接しているので

うまく活用できないかな、と考えながら

(不審者対応も考えて)よく巡視するのですが…。

年末に4年生がリヤカー2台分もゴミを拾ったのに、

すでにゴミだらけ。

子どもが拾って、大人が捨てる。

どうなっているのでしょう。

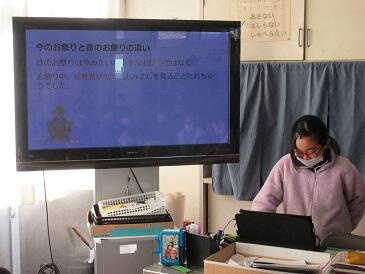

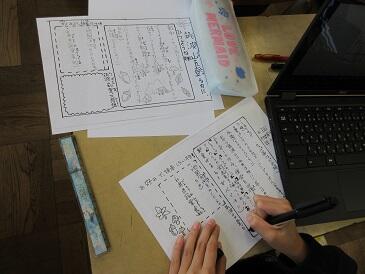

「祭り」調べ(4年)

4年生の教室をのぞくと、伝統行事の授業でした。

どうやら調べたことを順番に発表しているようです。

「校長先生に見てもらおう」

「校長先生、絶対にびっくりするよ!」

と、言われれば、見ないわけにはいきませんね。

民俗学を少々嗜んでいたので

そんな簡単にはびっくりしないぞー!

えっ?どうなっているんだ?

びっくりするほど完成度が高い!

「すごいな!」

用意されたイスに座ることを忘れ、

思わず立ち上がって身を乗り出してしまいました。

「自分で構成したの?」

『はい、そうです』

「調べたのも自分で?」

『はい、自分で調べました」

次に発表する児童は、少々自信なさげでしたが

「大丈夫だよ。よくできているから」

と、級友に励まされ、発表に臨みました。

えっ?この子も?

びっくりするほど完成度が高い!

2人に共通するのは、祭りの内容だけで無く

歴史や意味まで考察されていること。

「屋台や出店のイメージだったと思うけれど

また違った祭りの見方をしてみてください」

と、発表を締めていました。

季節毎の祭りがもつ人々の願いや祈り。

そもそも「祭り」が「政治(まつりごと)」ですから。

現代との違いをよく読み解いていました。

「すごいな4年生!みんなできるの?」

『差はあるけれど、みんなできるよ!」

と、サラッと児童たちが答えます。

次の発表も楽しみなので、

発表会の時には声をかけてほしいと話しました。

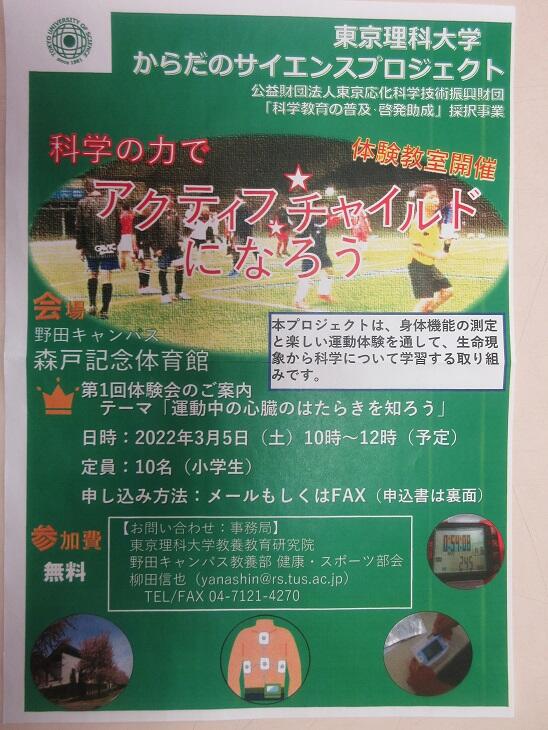

からだのサイエンスプロジェクト

東京理科大学の柳田先生より

「からだのサイエンスプロジェクト」の

ご紹介がありました。

当日は、楽しい活動を予定しているとのこと。

運動する機会も少ない現在。

勉強にもなり、身体を動かすこともできます。

学校にも案内用紙を頂いておりますので、

興味・関心のある方は、学校で用紙をお渡しします。

昇降口より

「玄関を見れば家の状況がわかる」

と、よく言われたものです。

確かに、荒れていたり指導が行き届かなかったりすると

昇降口はカオス状況になります。

だからこそ、何気ない光景ですが

こういう状況を見るとホッとします。

上履きがあると、思わず見てしまうのは、

「教師あるある」でしょう。

やはり、欠席状況は気になりますからね。

変異株の猛威の中で、学校生活にも

様々な制限が出てきております。

そのような中でも外で遊ぶ元気な児童たち。

遊びから戻ってきたら、先ほどのように

きちんと靴をしまって教室に行きます。

いい子たちです。

落とし物が泣いています

あいかわらず多い落とし物。

落とし物を訴える児童がいないため、

敢えて児童の目に入る位置に置いています。

衣服から手作りマスク、縄跳びなど様々。

いずれも、まだ使用できるものです。

年間、観察してみて気付いた傾向は以下のとおり。

①記名されていない(名前が書いていない)

②汚れたものは拾わない

③落としても気にしない

モノがあることが当たり前なのでしょう。

買うために必要なもの、作ってくれた人の気持ち

おそらく何も考えていません。

見てください!新品同様です。

ですが記名されていないのです。

昨年度から置きっぱなし。

お家の方は気付かないのかなあ。

「仕方ないね」で終わるのでしょうか。

紛失したものがあったら、

「見つかるまで帰ってくるな!」

と、怒られたのは昔話になってしまいました。

でも、本当にこれでいいのでしょうか?

金魚を助けています!

業間休み、天気はよいですが風は冷たいです。

そんな中、ウォーターパーク(観察池)に児童が。

どうやら氷を割って取り出しているようです。

手が冷たいだろうな、と思いながら声をかけてみました。

「氷を集めているの?」

まあ、氷に興味・関心を示すのも子どもらしい!

と、考えていたのですが、帰ってきた答えは…

「氷に閉じ込められないように金魚を助けています!」

でした。なるほど…。

ウォーターパークに関心を寄せている証左です。

「あ、金魚が動いた!」

凍っていないことに安心したようです。

素直な反応がたまらないですね。

満足そうな顔と明るい声に癒やされました。

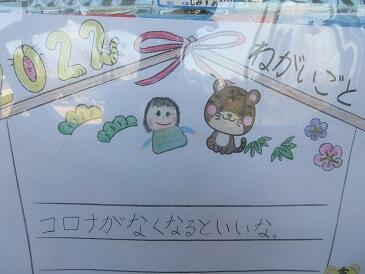

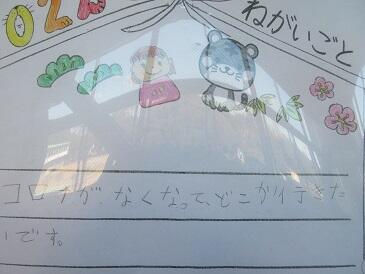

切ないなあ

日頃元気な子どもたちでも、

特に何の指導もせずに、文字で気持ちを表すと

思わぬ本音が出ることがよくあります。

現在、多くの学年の廊下掲示が

新年の願いや目標などが書かれたものを掲示しています。

それを1つ1つ読んでいくと…

感染防止ばかりに目が行きがちですが、

子どもの心にも、大きなダメージを与えていることが分かります。

新年の願いに書いた内容。

重く受け止めています。

なんだか切ないですね。

学級会

校内を巡視していると、

4年生が学級会を開き話し合っていました。

とても良いな、と思ったことをいくつか。

①場の設定

いつもとちがう机配置。これだけで気分が変わります。

意図的な場の設定は必要です。

②役割札

役員の机に役割札が置いてあります。

役割を自覚すること、その仕事内容をしること。

どちらも大切ですね。

③最低限の指導

基本は、議長(学級委員)が進行していました。

担任は、静かに見守ります。

必要なところだけ、ちょっとアドバイス。

そう、任せることも大切。

④発表の仕方

写真でも挙手していますね。

ピーンと伸びた良い挙手です。

「ぼくは、○○です。なぜならば…」

分かりやすい発言です。

繰り返し行っていなければできません。

よい雰囲気で話し合いが進んでいました。

さて、みんなが納得する結論は出せたかな?

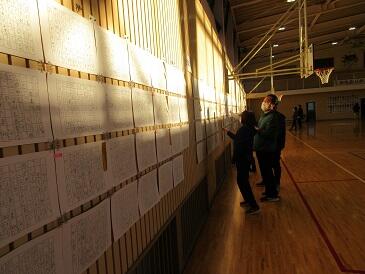

書き初め審査会

昨日、児童の書き初めを体育館に掲示し、

職員で審査会を行いました。

一つ一つの作品を丁寧に見ていきました。

「この文字は、何か訴えかけてくる」

「筆の運びが素晴らしいね」

などなど、それぞれの作品のよさを見出していきます。

学級毎に、優秀作品を選定し、

金色の賞札を貼付しました。

それにしても改めて思うこと。

同じ題材、同じ道具を使用しても

1つ1つみんな違います。

人と違うことを意図的に行うことが「個性」ではなく、

同じことを突き詰めても違いがでるものが「個性」でしょう。

今日から展示会です。

その「個性」を感じて頂けたら、と思います。

柳小交通安全の日(1月)

今日は、柳沢小交通安全の日。

継続的な交通安全指導は続けていますが、

やはり地域の力は大きいな、と強く思います。

昨日の地区別集団下校時にも

多くの地域の方が児童の安全を見守ってくださいました。

PTAからの情報提供にも支えられています。

現場で起こっていることを知る貴重な情報です。

朝の登校時、保護者の方のあいさつが

児童のあいさつを促しています。

危険箇所で立哨してくださる方々も

児童によく声をかけてくださっています。

今日は、青パトにも大きな声で

「おはようございまーす!」

と、あいさつしていた児童が多く見られました。

今後も児童の見守りをお願いします。

書き初め(5・6年)

今日は、5・6年生の書き初め。

こころなしか今日の方が体育館の室温は高いようです。

そうはいっても換気をしているので寒いですが。

5年生の題材は、「雪わり草」です。

高学年になると、家で練習している児童は

大人顔負けの筆運びで素晴らしい文字を書き上げます。

「雪」の「ヨ」の位置やバランスに苦労していました。

簡単そうで難しいようです。

6年生の題材は、「少年の志」です。

クラーク博士の言葉を思い出しますね。

有名な「少年よ、大志を抱け!」ですが、

実は、続きがあるのをご存知ですか?

『しかし、金を求める大志であってはならない。

利己心を求める大志であってはならない。

名声という、つかの間のものを求める大志であってはならない。

人間としてあるべきものを求める大志を抱け』

前後を知ると、また印象的ですね。

おっと、話がそれてしまいました。

6年生の特筆すべき点は、その集中力です。

体育館に入っても、誰の話し声も聞こえません。

書いている枚数も他の学年よりも多いです。

さすが最高学年。

書き初め(3・4年)

今日は中学年の書き初め。

雨が降り、底冷えする体育館で行いました。

大型ストーブを焚いていますが、

換気のために窓を空けているので

さほどの効果を感じることはできません。

それでも、子どもたちは、一生懸命筆を運びます。

4年生の題材は、「春がすみ」です。

字形というよりも、最後の「み」の位置に苦労していました。

「み」を書くスペースを意識しすぎると

「春」の文字がつぶれてしまいます。

教員が一人一人を回って確認していきます。

3年生の題材は、「なの花」です。

お手本を見ながら書くということは

この段階では結構難しいようです。

教員が書き示しながら留意点を説明すると

それをまねて書けるようになっていきます。

ちょっとした差ですが、発達段階が見られます。

家でたくさん練習してきた子もいるようで、

太く立派な文字を書いていました。

寒い中でしたが、

「結構たのしいです」という児童の声。

一つの学校文化として大切にしたいですね。

真っ白なスタート

新年はじめての登校は、雪景色の中でした。

真っ白なスタート。

新たな年は、自分を変えるチャンスですので

何だか暗示的でよい感じです。

門周りを職員が雪かきしている脇を

歓声を上げながら登校してくる子どもたち。

よい年越しができたようです。

新規株の予想以上に速い感染拡大のため、

休業空け集会は、放送で実施しました。

6年生代表の言葉の中に、

「中学生になる前からしっかりと準備していきたい」

と、ありました。先をしっかり見ていて安心します。

各教室を見回ると、目標設定をしている学級が多かったようです。

現実的で実現可能な範囲で構わないので

目標に向かって試行錯誤する機会につなげていきたいものです。

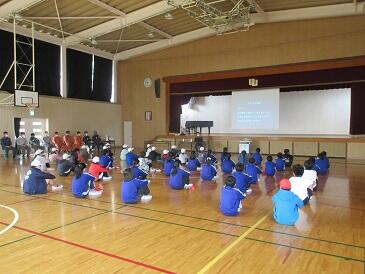

冬季休業前集会

冬休み前の全校集会。

晴れていますが北風が冷たいです。

児童も外での集会に慣れてきているせいか

言われなくても間隔を空けて並ぶことができています。

今回のメインはこちら。

冬休みの過ごし方です。

危険回避につながることは、何度指導しても構いません。

もちろん、内容が重複しますが学級でも再度指導します。

私からは、新しい年を迎える時は、

自分を成長させるチャンスであることを話しました。

最後に放送委員会の発表。

クイズが楽しかったようで、低学年からは、

「もっとやりたい!」

との声が挙がりました。

この時季だからの経験をして、楽しい冬休みにしてほしいものです。

林間学校(5年)②

2日目の朝。

澄み渡る空と空気。天気は快晴。

手賀沼の向こう側に、筑波山がよく見えます。

起床後の洗面所。

女子は、身だしなみを整えることに夢中。

では、男子の方はどうかな?

意識高い系の男子は何人ぐらいいるのでしょうか?

…残念!

朝食は、しっかりと食べる子が多かったです。

体調不良者は、おりませんでした。

それだけでも有り難い!

今日は、ネイチャーゲーム「この木なんの木?」に挑戦。

グループで活動します。

長い時間かけたグループ活動でしたが、

しっかりと相談しながらできていたグループが多いです。

これなら、来年の修学旅行も大丈夫。

課題達成の後は、フィールドアスレチックで遊びます。

ここも男女でよく遊んでいました。

3時間ずっと野外で過ごし、さすがに疲れたようです。

でも、顔を紅潮させ満足そうでした。

昼は、おにぎり弁当。

「もう1つ多く入っていたらなあ…」

との声が聞こえてきました。

たくさん身体を動かしたから、お腹も空いたのでしょう。

最後は、ゆるりとプラネタリウム鑑賞。

おっと、まずいまずい、眠気が…。

このような形で無事に林間学校が終了。

学校に帰ってきた児童の様子は、少々お疲れモード。

それだけの活動量があったことが大切。

多くの子が帰る際に、

「ありがとうございました」

と、言って帰途につきました。これには感心。

林間学校(5年)①

順延になっていた林間学校。

ようやく実施することができました。

国道の事故渋滞で、予定よりも大幅に遅れて到着。

早速、飯ごう炊飯に取り組みます。

感染症拡大防止のため、調理実習をしていない5年生。

ですが、正直、女子に救われました。

家で相当お手伝いをしている子が多いようです。

手際もよく、包丁の扱いにも慣れているようでした。

男子諸君、より一層の精進を!

火起こしは、教頭先生から指導を受けながら

火を育てる術を身につけたようです。

みんなで作ることが楽しい!

飯ごうで炊飯することが初めての児童も多かったです。

グループ毎に自分たちで作ったカレーを食べました。

どのグループも美味しくできていました。

先生たちからの評判もよかったですね。

片付けも、やはり女子中心。

男子の手際の悪さにイライラして、

結局、女子中心で洗い物と片付けも進みました。

その中でも、根気強く細かなところまで掃除する

男子がちらほら。期待の星かな。

午後のアクティビティは、勾玉づくり。

蝋石をヤスリがけして自分だけの形を出していきます。

2時間、ずっと飽きないで作り上げました。

結果、どうなったと思いますか?

担任に、「なくすからしまいなさい」と言われても

こっそりと首から下げている子が何人も…。

自分で作ったものだからこその喜びでしょう。

夕食は、1席ずつ間隔を空けて食べます。

今の6年生女子は、たくさんおかわりしますが

5年生の女子は、おかわりしません。

お腹空いているはずなんだけれどなあ。

その後のキャンドルサービスは、とても盛り上がりました。

残念ながら担任が参加できなかったこともあり、

「子どもたちに寂しい思いをさせたくない」

との思いから、教頭先生が大いに盛り上げます!

たくさんの職員も応援にかけつけ、

5年生と楽しい一時を過ごすことができました。

最後は、みんなでマイムマイムを踊ります。

1度踊り終えてもまだ続く!

2回目は、なんと2倍速!

齋藤教諭が怪しい振り付けを披露し盛り上げます。

終わった後の様子。

みんな疲れて座り込んでいますね!

こうして、1日目の夜は更けていきました。

グリコピア見学(2年)

今日の朝は、とても寒かったですね。

それでも2年生は、グリコピアに行くことが

とても楽しみにしていたようです。

幸い、近くにあるため、徒歩で向かいました。

施設内は広くてきれいです。

入口から入った瞬間に、目に興味・関心の光が宿ります。

展示内容も、よくできており、

見たり・聞いたり・匂いで感じたり。

体感できる要素が多いです。

子どもたちは、新しく見るものが大好きなので

とても興味を示します。

個人単位だと、なかなか行けない場所ですね。

職員の皆さんに見送られて、帰路につきました。

さて、この見学をベースにして、

作文に取り組む計画とのことです。

よく思い出しながら構成メモをつくることができたら

きっと相手に伝わる作文になると思います。

国境を越えて

国際理解教育や開発教育を

ライフワークにしている横田教諭。

今日は、全国的にも希な低学年における

国際理解教育の授業実践を行いました。

独立行政法人 国際協力機構からも

職員が授業参観に訪れました。

ちがいばかりなのに仲が良い2人の男の子の物語でしたが、

とにかく意欲的な1年生は、発表したくてたまりません。

親しみやすく、自分を投影しやすい題材だったため、

「自分だったら」という視点で考えていました。

国際協力機構の職員も、これにはびっくり。

「こんなに意見が出るなんて。積極的ですね。

でも、よく考えた意見が出ていますね」

私が最も感心しているところは、

「間違いをおそれない」ことでした!

ロボ太

殺風景だった校長室の机の上に

かわいいロボットがやってきました。

名前は、「ロボ太」と言います。

実は、1年生が作って届けてくれたものです。

ロボットの表情がとても柔らかくかわいらしいです。

また、胸の所に校章があるところもお気に入り。

たまたま来校した市教委の方が、

「これ、とてもかわいいですね」

「癒やされますね」

と、ほめてくれました。

クリーン戦隊参上!

ご当校キャラ(?)のクリーン戦隊落ち葉スターズ。

落ち葉を掃き、きれいにします。

本校は、樹木に恵まれている反面、

落葉問題は、必然的に抱えなければならないものです。

生活委員会をはじめ、6年生が毎朝活動しています。

時期により落ちる葉が違います。

今年は、桜の落葉が早かったせいか

かなり長い期間、落ち葉掃きが必要になっています。

有り難いことに、参加者は極めて真面目。

適当に行う子もおしゃべりで終わる子もいません。

最後の処理までしっかりと行えます。

そんな姿を見ていた4年生が、

これまた進んで参加するようになったそうです。

6年生が嬉しそうに報告しにきました。

率先して行動する姿を見せていたからですね。

よい影響が広がっていくことを期待しています。

スマイルコンサート

吹奏楽部によるスマイルコンサートを

人数制限等を行いながら開催できました。

限られた練習時間の中で技術を高め、

ようやく聞いて頂ける機会に恵まれました。

部員も「行えたことに感謝」と、あいさつしていました。

保護者の方にとっては、初めての聞く機会です。

夏のコンクールは、無観客開催でしたね。

3年生も、たくさん聞きに来ました。

部員獲得のためにも、よい発表にしたいものです。

1曲目は、6年生によるトーンチャイム。

よく響いていました。

タイミングもばっちりでしたね。きれいでした。

途中、楽器クイズをはさみながら、

最後は、夏のコンクールに臨んだ曲です。

夏以降の練習も、制限された少ない時間でしたが、

よくここまで高められました。

音が厚くなったように感じ、一音一音がはっきりしました。

4年生・5年生の技術も向上したのでしょう。

3年生や保護者の方の感想からも

「さわやかな演奏でした」

「とても上手な演奏でした」

と、言って頂けました。

これで一区切りですが、

楽器を演奏する楽しさや、みんなで合わせる楽しさを

持ち続けてほしいと思っております。

飛び出し

予てから心配な場所であるコンビニ脇T字路。

危険なので登校時の巡回後に立哨している場所です。

ここで今朝、児童の飛び出しがありました。

とっさに腕をつかんで引き戻し難を逃れましたが

ヒヤッとした瞬間でした。

指導することは当然ですが、

大人が考えなければならないことは2つ。

①行動面

②環境面

この2つを最低限考慮して指導しなければなりません。

まず、行動面。

・路面凍結初日であった。 ⇒ おそらく興味津々であろう。

⇒下を見て歩くのでは? ⇒周りを見ない可能性がある。

⇒そもそも、子どもの視野は狭い。

【実際の様子】

・巡回時、水たまりの氷で遊ぶ児童が多かった。

・霜柱の上をガサガサ歩く。

・歩道橋のスロープをわざと滑り降りる。

・氷の話が多い。

・そもそも、前を見て歩く児童は少数。

次に環境面。

・現場には横断歩道があるが、信号はない。

・横断歩道の停止線で一時停止する車は少ない。

・国道側からくる車を確認しない。

・歩道があるため、安心している。

・直進、右折、左折が重なると、児童が見えない。

・バイクや自転車が突っ込んでくる。

では、どうするべきか。

今回は、該当学年に全体指導を指示しましたが

「飛び出しはダメ!」

だけでは、おそらく子どもは聞き流します。

具体的にイメージさせて指導することが大切です。

雨、氷、雪、風などなど

子どもにとっては興味・関心の対象です。

他にも、早く友だちに会いたい等の理由もあるかもしれません。

でも、それが子どもの特性ですので

我々大人も、子どもの行動範囲の危険予測を

しっかりとしておくことが大切です。

測量体験(6年)

6年生の子どもたちが楽しみにしていた測量体験。

寒い中、16名の土地家屋調査士さんにお集まり頂きました。

測量といえば…

4年と6年の学習内容に、伊能忠敬が出てきます。

佐原(現香取市)に勤務していた頃は、

伊能忠敬の映画を市内小学生は必ず見ることになっていました。

内容は違いますが、今回も動画視聴からスタートです。

何より驚いたのは、持ち込まれた超貴重な資料の数々!

伊能忠敬たちが実際に測量して絵図にした複製もあります。

忠敬記念館等、博物館にしかないものがここに!

よーく見ると、地名も山名も当時の呼び名で書かれています。

例えば、6年生が修学旅行で行った日光・中禅寺湖。

男体山 ⇒ 中禅寺山となっていました。

そのような資料や体験を4つの班に分かれて

ローテーションしながら見学・体験しました。

その後、校庭に出て測量体験をするはずでしたが…

あいにくの雨。残念ながら中止となりました。

どうしても体験させたかった湯本教諭は、

ずっとそわそわして空を見ていました。

天候ばかりは、どうしようもないですよね。

早朝から、資料や機器の準備に取り組んで頂いただけに

残念ですが、次回こそきっと!

本当に、有り難うございました。

柳沢小交通安全の日(12月)

今日は、柳沢小学校交通安全の日。

朝の登校時から、青パトに職員が乗り込み

地区巡回をしました。

大きな問題はないと報告を受け、一安心。

寒さが増すにつれ、徒歩での登校が減ってきています。

しかし、自分の足で登校している児童は、寒さの中でも

元気いっぱいにあいさつをします。

時が経つほど、はっきりと大きな声で

あいさつする児童が増えてきました。

事件・事故を防ぐ有効な手段でもある「あいさつ」。

これからも継続していきます。

校内持久走大会

朝はいつもより寒風が吹き、運河では霧が発生。

しかし、学校に到着すると、空高く感じる青空でした。

でも、とても寒いです。

朝の巡回時や立哨している時、

「もう、すごい楽しみ!」という児童もいれば、

何だかいつもよりどんよりとしている児童も。

それぞれの想いが交錯する持久走大会でした!

まずは3年生。

この時が一番寒かったのですが元気いっぱいでした。

まだ余力がある走りでしたね。

5年生。

さすがに力強い走りに感じました。

走る前の掛け声なども、1番元気よかったですね。

2年生。

途中で歩き出す子も少なく、頑張り屋さんが多かったです。

入賞者の自己紹介はよかった!

4年生。

走りに必死さを一番感じた学年でした。

苦しくても前へ前へ。

その原動力を知りたくなりました。

1年生。

練習でも毎回順位が入れ替わる混戦模様。

まだまだ、気温や体調に左右されやすいのでしょう。

転んでも起き上がった最後まで走った気持ちに拍手。

血が滲んだ痛さより、悔しさで涙していましたが、

それこそが経験。それでいい。

6年生。

小学校最後の持久走。多くの子が緊張していました。

持久走に対して正面から向かい合っている証拠です。

ライバル対決は、走っていない自分も見ていてハラハラ。

走り終えた後の爽やかな表情は、全校随一でした。

今回は、各学年をじっくり見させてもらいました。

学年毎の特徴や発達段階を感じられたことがよかったです。

児童にとっては、持久走の取組が終わって

正直、ホッとしたのではないでしょうか?

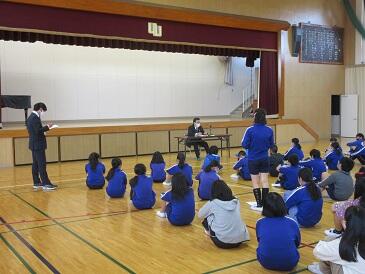

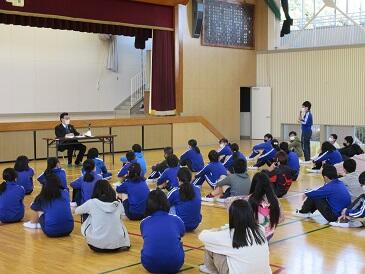

東部中体験(6年)

例年だと東部中に赴く中学校体験。

今年度は、東部中学校が来校して実施しました。

まずは、体育館で東部中学校の概要説明です。

さすが中学生、生徒主体で進行します。

東部中の校長先生からもお話しがありました。

「今日は、東部中学校が大好きな先生たちと生徒たちが

大好きな東部中学校のことを紹介します」

東部中学校の雰囲気のよさが伝わってきます。

生徒による東部中学校紹介では、

1日の流れから授業の様子、部活動の様子、校則まで

細かく丁寧に紹介してくれていました。

「小学校で勉強したことは、必ず役に立ちます」

「家庭学習の習慣をつけておくと、中学校でも楽です」

「分数をきちんと理解しておきましょう」

などなど、具体的な話も出てきました。

その後の質問コーナーでは、率直な質問が多く出ました。

「中学校の先生は厳しいですか?」

「校則は、厳しいですか?」

中学校のイメージなのでしょう。気になるようです。

児童代表のお礼の言葉は、しっかりしていたなあ。

その後は、2つに分かれて理科の授業と英語の授業を体験!

理科の授業では、小学校の実験では行われることのない

ダイナミックな実験をしました。

廊下の方まで歓声が響いていました。

英語の授業は、オールイングリッシュで進みました。

福笑いを用いた参加型の授業で楽しんでいました。

こちらも、廊下の方まで笑い声が響きました。

創意工夫する力量を持ち合わせた先生でした。

一人一人に活躍の場がある、落ち着いた学校のようです。

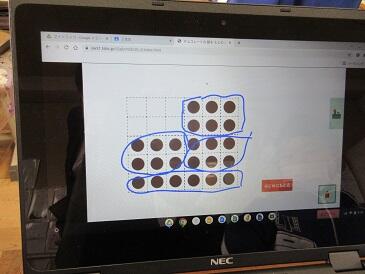

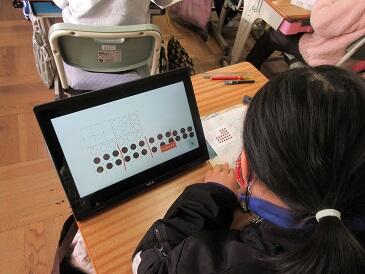

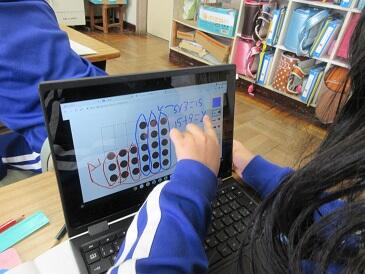

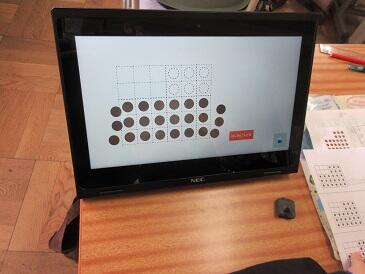

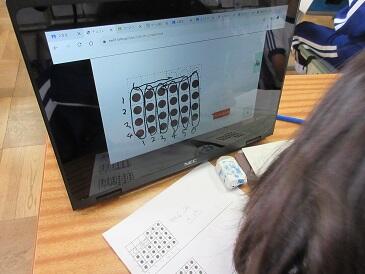

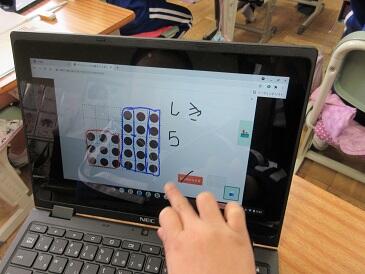

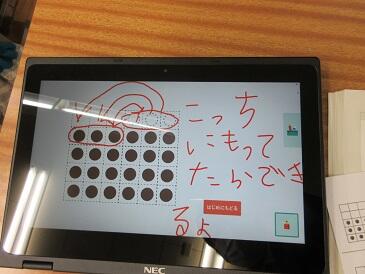

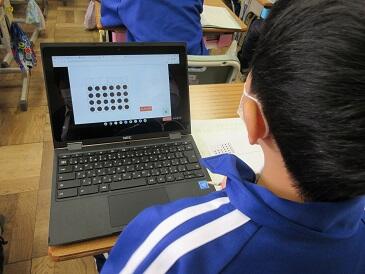

算数研修(2年)

研修の一環で、2年の小松崎学級で

算数の研究授業が行われました。

2年生もクロームブックを活用していますよ。

子どもの覚えるスピードには、毎度驚かされます。

数の効率的な求め方を画面や紙教材を使用して考えます。

びっくりするほど、様々な考え方が出されました。

もちろん、紙面で考えてもOK。

実際に、PCではやりずらい考え方もあります。

その時に応じた考え方が必要ですね。

発表も、ICT機器を用いて行います。

発表者が画面を動かしながら説明すると、

「ああー、同じ!」

「おーっ!」

と言った反応があるのもよいですね。

自分で意欲的に考えるけれども

落ち着いて他者の話を聞くことのできる授業でした。

それにしても、子どもたちの

機器への対応力には驚かされました。

3年生校外学習

あいにくの雨模様となってしまいましたが、子ども達は元気に全員参加しました。

体育館で出発式を済ませ、栄町にある「房総のむら」へ出発です。

雨ということもあり房総のむらは柳沢小学校の貸し切り状態です。

しかも、小学校の見学ということもあって、施設の方々がいつものように

昔の暮らしに関係した道具などを作っている様子を見せてくれました。

さらに、クラスや班ごとに、昔の武家屋敷や農家の家の作りなどを見学しました。「屋根が違う」「窓がない」「電気がない」「水道がないのにどうやって料理をするの?」などなど。見学をしながらいろいろなことを考えていました。

一番楽しみなのはお弁当の時間です。ただ、雨のため、バスの中で食べることになってしまいましたが、おやつのお菓子も食べて満足そうでした。

帰りのバスの中での感想も、「今と昔の暮らしの違いを知ることができて良かったです」と発表していました。

九九(2年)

2年生といったら、かけ算九九ですね。

こちらの指導も佳境に入っております。

何とか定着させたい教員の必死さに対し、

児童にとっては、合格したらスタンプが押してもらえる

スタンプラリー感覚なのか、表情は明るいです。

九九表で確認したり、日常的に確かめたりしますが、

早く定着させるためには、ご家庭の協力も必要です。

6~8の段は、つまずきやすいので、

繰り返し確認していくことが必要です。

よく、覚え方の質問がありますが、

実際には、その子に合った覚え方があるものです。

「この方法でなければダメ!」というのは、

算数にはありません。

担任時代には、九九の歌などで全体的に覚え

「どこでも九九」などで確認し、

九九ゲームで楽しみながら定着を図っていたなあ。

フラッシュカードも効果的でしたよ。

数列には様々な魅力があります。

九九表にも、大人が楽しめる秘密がたくさんありますよ!

わくわく理科授業(6年)

東京理科大の先生や学生が来校して行う

「わくわく理科授業」は、毎年好評です。

今回は、どんな授業なのでしょうか。

各班に1~2名の講師がつく充実ぶり。

これだと安心して実験等が行えますね。

まずは、大きなメスシリンダーに水を張り、

色砂を入れて、粒子の大きさによる沈み具合を観察します。

この基礎実験が、あとで確かめになります。

色砂だけでなく、川砂でも試してみました。

基礎実験の後、比較的大がかりな道具を用いて

地層形成実験を行います。

実験は、ダイナミックな方がおもしろい!

筒の中に入れた砂山を水で押し流していきます。

押し流された砂は、四角い観察用水槽に落ちていきます。

これを何回か繰り返すと…

「地層」ができあがります!

(光の関係で見づらいですが…)

今回の授業では、実験の割合が多かったことがよかったです。

座学よりも意欲も充実感も変わります。

見ている方も楽しめました!

書き初め練習(4・6年)

昨日、体育館で4年生と6年生が

それぞれ書き初め練習を行いました。

講師は、鈴木修三先生です。

はじめに、手本をもとにポイントを解説しています。

太さや運筆の留意点だけでなく

文字のバランス(大きさや字間)までおよびます。

次に、実際に書きながらポイント解説をします。

児童は真剣に見ていますね。

頭の中で、実際に自分で筆を動かしています。

いざ、自分で実際に書きます。

見ているとおもしろいですよ。

書けたことに満足して、にんまりしている子もいれば、

一文字書くのに数分かかって書く子もいます。

4年生は字形にこだわりが強かったようです。

6年生は書き初め紙にバランスよく収めることを

強く意識していたようです。

これからも練習は続きます。

本番が楽しみ。

【注意喚起】紫・黄色コース

パトロール報告書に、気になる情報提供がありました。

1つ目(紫コース)

「ライフケアセンターから学校までの通学路が

舗装し直され、車の速度が速くなっているため

注意が必要と近隣の方からの助言がありました」

早速、毎朝立哨してくださっている方に聞きました。

「確かにスピード出す車がおおくなりました。

速度規制があるといいのだけれど…」

「天候の悪い日は、特にそうですね。

車を停めようとすると、嫌な顔をされます」

速度が増しているのは事実のようです。

十分に気をつけるよう、学校でも指導します。

また、車を停めることは遠慮なく行ってくださいと

お願いしました。児童の安全を保つためですから。

そもそも、車での送迎は、学校では想定していません。

自分の足で歩くことが前提であり、

その子の安全を何よりも優先します。

2つ目(紫コース)

「けやき公園の近くに横断歩道が無いため、

カーブで見通しの悪い中、

道路を横断する子どもが多い」

実際に確認してきました。

広角カメラを使用したため、カーブが緩く感じますが

実際には、かなり見通しの悪いカーブです。

時速40kmで車が走っていたとすると

秒速は約11mですから、かなり危険です。

こちらは、ご家庭でも注意喚起をお願いします。

3つ目。

東葛クリニック脇の交差点。

子どもの視点で見てみると、

立つ位置によっては、画像のように見えないのです。

視点や立ち位置を意識した指導が必要です。

大人が立っていないと、なかなか車が止まらないことも

気になっているところです。

付近の沼地へのご指摘もありましたが、

確認したところ、水の中にまで入っている形跡は

ありませんでした。

ただし、藪の中に入らないよう指導はしていきます。

今後も、ご指摘頂いた箇所は、

現認することを前提として、安全を確保していきます。

とても良かった!

今日は、避難訓練。

児童の命を守るための大切な活動です。

おりしも、今日は震度5の地震が

山梨県と和歌山県で発生しました。

(昔より大きな地震が多いような…)

訓練とはいえ、命を守る活動には緊張します。

本年度当初に実施した避難訓練は、

当HPでもお知らせしたように

全く十分なものではありませんでした。

「命に関することは、やり直しも行う」

と、当時書いた記憶があります。

それから、継続して(ワンポイント訓練も含め)

細かな点まで指導を続けてきました。

さらに、今回は、4つの観点を設け、

1つでも未達の場合は「やり直し」という

高いハードルを設けました。

でも、当然だと考えます。

児童の命に関わることですから。

さて、どうなるか!?

訓練がはじまり、第1次避難の指示が入ります。

耳をそばだてますが、前回聞こえてきた

「キャー」というような声は1つも聞こえてきません。

第2次避難の指示が入ります。

いよいよ、校庭への避難開始!

校舎から避難してくる児童たち。

防災頭巾をしっかりと被り、列を整えて避難しています。

笑い声やふざけている児童は、1人もいません。

間を空けることもなく、速やかに整然としています。

「前回と大違いだ!」

と、感じつつも表情は崩しません。

避難完了!

前回よりも約1分短縮。

これで、ようやく緊張が解けます。

ホッとしました。

先生方の指導の成果と児童の成長を

しっかりと確認できたからです。

安全主任からは、とても良く避難できたことに加え、

自分たちだけでも避難できるようにすることが大切と、

新たな目標も示していました。

抜け目ないですね。

付け加えると、

全体がそろった後の講話の時も

教室に帰るための退場のときも

話し声もなく、本当によくできていました!

3年生リコーダー講習会

今日は、3年生のリコーダー講習会がありました。

講師の先生が、始めにアニメの主題歌やディズニー映画、

嵐(オリパラで使用された曲)など子ども達の知っている曲を

次々にリコーダーで演奏してくれました。

だんだんと子ども達の目の色が変わり、自然に身体でリズムを

取り始める子ども達。どんどん講師の先生の世界に引き込まれて行きます。

その後は、クイズ。先生が奏でる曲を子ども達が次から次へと当てていきます。

この時にはもう子ども達はリコーダーの世界に

夢中になっていました。

その後、絶妙なタイミングで、リコーダーについての

説明や吹き方のポイントを指導してくれました。

子ども達自身も演奏できるようになりたいのでしょう。

皆、集中して先生の説明を聞いています。

そして最後に、様々な大きさのリコーダーとその音色の

特徴を活かした曲を演奏してくれました。

とても充実した45分間でした。

校内授業研究会(5年)

今日は、麗澤大学の広中先生をお招きして

5年の丸山学級で道徳の授業研究会。

いつも以上に意見が出て(丸山教諭 談)

よく考えてまとめることができました。

ICTの使い方も、児童の考えの移り変わりが見られ

他の教員にも参考になるものでした。

児童下校後に、授業研究協議会を行います。

それぞれ教員は、自分の考えを持っていますから

議論は白熱します。それがいい。

協議後に、広中先生より、

講評と指導をいただきます。

よかった(参考にすべき)ポイントと、

改善すべきポイントを丁寧に教えていただきました。

協議会後、広中先生が、

「自分が3年目の時には、こんな授業つくれなかった」

と、丸山教諭をほめていただけました。

丸山教諭も思わずにっこり。

がんばっていたもんね!

昔遊び体験(1年)

昨日、昔遊びの体験を1年生が行いました。

地域の方を昔遊びの講師としてお迎えし、

様々な昔遊びを体験することがねらいです。

多くの地域の方に集まっていただけました。

進行係の進め方が上手でしたね。

それぞれのコーナーに分かれて体験をします。

時間ごとにローテーションしていきます。

初めて体験する遊びもあったようで

率先して体験していたことが印象的です。

終わりの会は、はじめの会と大きく違い、

1年生のテンションが高めでした。

でも、これが自然な子どもの姿。

自分が体験したことを友だちに伝えたいのです。

「○○したら、■■になった!」

「折り紙でサンタさん折ったの。

早くお母さんに見せたい」

「羽根つきってね、けっこう力がいるんだよ」

などなど。

気温も室温も低く、

講師の皆様にはご迷惑をおかけしましたが、

帰り際に、「楽しかったですよ」と、言っていただき

有り難く感じました。

焼き芋(1・2年)

1年生と2年生が掘ったサツマイモ。

今日は、焼き芋にします。

まずは、説明をきちんと聞いて

濡らした新聞紙とアルミホイルで丁寧に包みます。

熾火づくりには、2年生が枝を運んで手伝います。

業務員の小暮さんが、付きっきりで火の世話を行います。

広げた熾火上に、包んだサツマイモを並べていきます。

しばらくすると…

完成です!

焼き上がりはどうでしょうか?

ばっちりでした!ほくほくです!

嬉しくて美味しくてたまらない1年生と2年生。

裏校庭に広がってみんなで食べました!

「もっと食べたい!」

「いいけれど、給食食べられるのかな?」

「…小さいやつにしておく…」

給食前だから、仕方ないね。

今回は、小粒で量的にも少ない収穫でしたので、

全校に配ることはできませんでしたが、

1年生、2年生にとっては、本当によい体験になりました。

霜柱

「12月に入るまでは、コートは着ない」

と、勝手に縛りをつけて朝の巡回。

実際には、ただのやせ我慢で、手がかじかみ

乾燥するためか、ヒリヒリします。

そんな中、黄色コースで低学年児童が

小さな手のひらに霜柱を乗せていました。

「冷たいでしょう?」

「ううん、平気。ここから見るときれい」

何気ないやりとりですが、季節を感じる内容です。

五感で感じる季節こそが、季節の変化を読み取ります。

学校に帰って、校地の安全点検の際、

いつもは上を見て枝などを見ていますが、

意識して地面も見るようにしてみました。

すると、ありました。

柳沢小学校にも、いよいよ冬の到来です。

アンデルセン公園(2年)

昨日、2年生の校外学習で

アンデルセン公園に行ってきました。

某海外旅行サイトで「行くべき観光地」1位に

選ばれたこともあるアンデルセン公園。

久しぶりに行ってみると、その広さを改めて感じます。

行った時期もよかったですね。

園地内の紅葉が素晴らしかったです。

この週末は、おすすめです。

さて、到着後に記念撮影をし、体験工房へ。

ここではキャンドルづくりを行いました。

ここでも感染予防対策がされた上での体験。

蝋粘土を土台となる蝋燭に貼り付けていきます。

もう1校、他市の小学校が来ており、

同じ体験活動をしていたのですが、

その対称的な姿勢がおもしろかったです。

他市の小学校児童(同じ2年生)は、

見本とデザインも同じように「模倣」する児童が

圧倒的に多かったです。

一方、本校の2年生児童は、

比較的ダイナミックに自分なりの作品を「創造」する児童が

圧倒的に多かったです。

自分で作った作品が愛おしいのか、

完成した後も、袋から取り出して見ていました。

体験後は、昼食場所に移動しました。

ここでも間隔をとり、方向を決めて昼食を摂ります。

この時間が児童にとっては何よりも楽しみ。

「おばあちゃんが作ってくれた」

「この唐揚げ、僕が好きだから入れてくれたんだよ」

恒例の弁当解説が始まります。

そして、おやつ。

駄菓子を沢山買ってきた子もいれば、

「量が多いから」と、袋菓子を2つ買ってきた子もいます。

遠足後にも食べられるよう、残しておく子が

今回の2年生は多かったようです。

その後は、密を避けるために

園地散策コースとアスレチックコースの交代制。

園地散策コースは、エリアを越えて歩きました。

天気が良く、歩いていて気持ちよかったですよ。

紅葉を見て、「うわー、きれいだなあ」と話す子。

「見て、虹!」と指さす子。

「○○にも見せたい(おそらく兄弟の名前)」

素直な子が多くて嬉しいです。

実は、この後、別の学校の児童を捕まえて、

厳しく指導したのです。

なぜならば、花壇の花を蹴りながら歩いていたからです。

他の学校の子ですが、見過ごせないので。

「きれい」と言葉に出す子もいれば、

蹴り飛ばして花びらを散らす子もいるということです。

この差はどこから来るのか考えてしまいました。

アスレチックコースでは、時間が限定されているので

みんな走りながら遊具に取り付いていました。

集合したときには、多くの子が疲れていました。

水筒の水が美味しかったことでしょう。

天候にも恵まれ、よい校外学習となりました。

地球の環境を考える

本日、外部講師による5・6年生の「地球の環境について考える」出張授業がありました。

「この150年で地球の平均気温が1℃上昇しました。では、この後、2100年までの約80年間をこのままの生活を続けていたら平均気温は何度くらい上がりますか?」

この質問に対して5年生の子ども達は、「3℃」「10℃」「20℃」...「100℃」(笑)と思いのままの発言をしていました。でも、6年生はさすがですね「3℃」「5℃」...最高でも「10℃」と答えていました。(正解は「4.8℃」でした)

1℃上昇しただけでも、熱中症や干ばつ、台風等の多くの災害が身の回りに起こっていることを事前に教えていただいていたので「4.8℃」の数字には驚いたようです。

「それでは、気温の上昇を抑えるために、私たちはどんなことができるか考えてみましょう」ということで子ども達が身近に感じるゲーム形式で「自分達でもできるCO2の削減」を考えていきました。

「こんなことがあるんだ」「これならできる」「すこしむずかしいなあ。」などなど様々な声が聞こえてきました。

「お金をかけずに自分達の努力でできること」「お金はかかるがとても効果があるもの」子ども達はいろいろなことを知り、自分達の生活に活かそうと考えている様子でした。

お家で、電気がこまめに消されたり、コンセントが抜かれていたり、あるいは、お家の方に「新しい電化製品を買わない」と言われることもあるかもしれません」。それは、今日の学習で学んだことです。

人体模型(4年)

4年生が理科の学習で

「人体のつくり」を学習していました。

まずは座学で骨や筋肉の構造など

自分たちで調べてまとめました。

その後、理科室に人体模型の見学に。

骨格模型の周りに人だかり。

子どもたちは、どういうわけかこういうものが大好き。

人体模型の方も…

ジャーン!!

キャーキャー言いつつも、臓器模型を取り出し、

器官のつながり具合等を確かめていました。

「心臓って本当にこんな色しているの?」

「本当の脳って、もっと大きいよね」

模型を見ながら、子どもたちが会話しています。

昼間だから明るいですが、

夜の理科室は、何だか怖いぞー!

寄贈品のご紹介

本日、学区にお住まいの飯塚様より

紙工芸品の寄贈がありました。

それぞれの形で20個ずつ頂きました。

写真では分かりづらいですが

色の組み合わせ方が絶妙で、季節毎に使い分けたくなります。

学校内にも飾らせて頂きます。

どう折ったのかな、組み合わせたのかな…

と、思わず上から下から横から観察してしまいます。

本校児童の中にも紙工作や折り紙が得意な子がいますので

飾ったら、興味・関心を示すことと思います。

有り難うございました!

いもほり(1年)

今日は、1年生のいもほりの日。

チューリップの球根を植えたり、いもほりしたり、

今日の1年生は、朝から身体の動きが激しいです。

さつもいもの蔓でリースを作るため、

まずは、みんなで蔓を集めます。

持てなくなると、引きずったり引っ張ったりするので

掘る前に、いくつかのさつまいもが抜けてしまいます。

1年生への指示は、難しいですね。

でも、抜けたさつまいもを見ると、何だか大物の予感。

子どもたちが一気にざわつきはじめます。

サツマイモの蔓は、たくさん確保できました。

さて、一人一人所定の位置について、

さつもいもを掘り出します。

2年生のいもほりは丁寧さがありましたが、

今年の1年生の掘り方は豪快でした。

掘るより「抜く」。途中で折れるものもありました。

でも、食べ頃サイズが多かったようです。

さつまいもが無事にとれると、見せたくなります。

小さいものから大きいものまで様々でしたが、

子どもたちは、大きさよりも「採れた」ことに喜びます。

小さな手で何個も持っている子もおりました。

しかも、とっても大切そうに。

さて、写真を見るとわかりますが、

この畑は日陰なのです。

なぜ日当たりのよい2年生の畑よりも

サイズも量も上回ったのでしょうか。

ご存知の方、是非、教えてください!

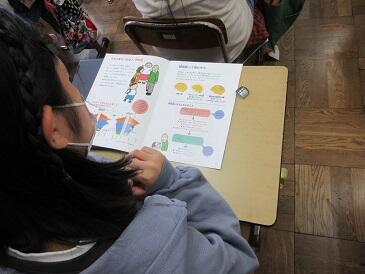

認知症サポーター講習(6年)

認知症サポーターの講習会が

6年生を対象に行われました。

本日は、薬剤師さんが講師として指導にあたりました。

薬剤師さんから配付されたテキストを基に薦めていきます。

はじめて聞くことが多かったようで

びっくりするほど真剣に傾聴していました。

薬剤師さんが持ってきた袋が2つ。

中核症状と周辺症状で服用する薬が違うことを説明しています。

実際に見て見ると、その種類の多さにびっくり。

動画映像を視聴して、認知症の方の

日常生活での戸惑いや困難を考えていきました。

小学生でもできる、認知症の方との

簡単な体操(?)も教えていただきました。

最後は、講習修了の証として

オレンジリストバンドをいただきました。

6年生らしい逸話をひとつ。

講習修了後、近くの友だち同士で

認知症に関する会話を多くの子がしていました。

超高齢社会の到達はすぐそこまで。

彼らが40歳になるころ、

一番多い年齢層は、80歳前後となります。

人にやさしい社会であってほしいですね。

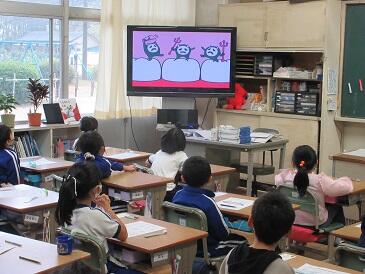

歯みがき指導(1年)

さて、何の学習をしているでしょうか。

机の上に置いてあるものは…?

そう、今日は歯みがき指導の日。

講師は、歯みがき指導だけでなく、

食べたものが体の中でどうなっていくのかまで説明します。

随所に子どもたちを飽きさせない工夫があります。

1年生は、新たなアクションが起こると歓声をあげます。

乳歯から永久歯の生え替わりなどにも触れます。

上からみたところ、横から見たところ、

立体的に見せるところ…。

我々にも参考になるものが多かったです。

映像教材もありました。

低学年のうちは、歯を磨いたあとに

やはり保護者の方の確認が必要とのことでした。

講師がお帰りになる際に、

「明るくて反応がしっかりあるので楽しかった」

と、言ってくださいました。

国会見学(6年)

金曜日に、6年生が国会見学に行きました。

見学受付は、建物の地下にあります。

1番乗りだったようです。

本来は、床に引かれた直線に各学校毎に並びますが

現在は、フロア全体に分散して並んでいるようです。

議会内も混んでいると座れませんが、

今回は、みんな傍聴席等に座って見学できたようです。

定番の議事堂を背に、各学級毎に写真撮影。

その後、これまた定番である

議員会館で昼食のカレーを食べました。

午後は、科学技術館見学。

こちらも空いていたそうです。

そのため、様々な体験が並ばずにできたとのこと。

かっこいいな。

博物館ですから、見て・聞いて・触って・知ることがねらい。

それが十分にできたのであれば、よかったです。

引率した教頭からも

「どの施設でも、とても良い態度でした」

との、報告を受けました。

いもほり(2年)

今日は、2年生のいもほりの日。

おそらく楽しみにしていたことでしょう。

いもほり前の準備からみんなで行います。

この時から笑顔でいっぱい。

早く掘りたくて仕方が無い様子。

それでも、担任の掘り方の説明をしっかりと聞いています。

「見えているのがあった!」

との驚いたような声も聞こえてきました。

いよいよ、いもほりの開始です!

「見つけた!」

「ねえ、まだ奥にもある!」

「ゆっくりやる!傷つけないように」

まるで専門家のように語りながら掘り進めます。

掘り出したものは、みんなに見せたい!

どんなに小さなものでも

「採れたよ!」

と、声があがります。

自分たちで掘り、手に取ることが嬉しい。

にぎやかで明るい声が響いた活動でした。

さて、気になること。

担任が話すには、年々、イモが小さくなっているとのこと。

焼き芋集会の食べきりサイズと言えばそれまでですが

やはり、気になります。

同じ場所で作り続けているからでしょうか。

土の問題でしょうか。

対応策をご存知の方は、学校までご一報をお願いします!

筑波山登山(4年)

天気の心配をしていましたが、大丈夫でした!

はじめの会を学校で行い、バスに分乗して出発!

実は、このはじめの会で第1の驚き。

素直な反応、元気な挨拶、前向きな姿勢!

ああ、4月の頃から、こんなに成長したんだ。

感慨深くて写真を撮ることを忘れました。

筑波山に到着後、記念写真を撮影し、登山口へ!

各組、みんなで気合いを入れていました。

驚いたこと2つ目。

あいさつが素晴らしい!

すれちがう登山者に、「こんにちは!」

自然で素直なあいさつ。

ここは特別なことであることを強調しておきたい!

ふざけて、「こんばんは~」とあいさつすることは、

学年を問わず、よく見られる姿です。

この場合、その子に気持ちよくあいさつする意思はありません。

おそらく、あいさつの必要性や意味も理解していません。

ですが、今回は、誰一人そういう子がいなかったのです。

相手も、それが自然か不自然かは瞬時に分かります。

そのため、すれちがった登山者からは、

「がんばってね!」「ありがとう」等の

温かな言葉を返してもらうことができました。

また、高齢の方には、

「この先、急な岩場がありますから気をつけてください」

大人顔負けの声かけ。

「まあ、ありがとう。どこの学校?」

「柳沢小の4年生です!この後から来るのも同じです」

聞いていて、ほんわかしてきます。

驚いたこと3点目。

男の子が、岩場で女の子に手を差し出す。

何て紳士なんだ。

実際には男女問わずですが、

しっかりとした仲間意識が醸成されていることが分かります。

「ここに手を置くと登りやすいよ」

「水筒、持つよ。登っておいで」

「大丈夫?先に歩いていいよ」

「ここを越えれば楽になるよ!」

こういう言葉がけを登山中、どれだけ聞こえてきたか。

私は、安心して景色を楽しむことができました。

驚いたこと4点目。

感想が素直!

「わあ、すっごいすっごい!高くてきれい!」

「本当!こわかったけど慣れた!」

「え~!本当にガマみたい!」

などなど。微笑ましい。

ある男の子が私に質問してきました。

「何で大岩が崩れたりしないか不思議。

もう、不思議で不思議で仕方ない。」

それを聞いていた女の子。

「私も!だって落ちそうなのに。

地震や台風でも変わらないのは何で?」

さあ、みなさんだったら何て回答しますか?

女体山頂まで登ったあと、御幸ヶ原で昼食。

全員が登頂できたことが何よりも良かったことです。

子どもたちも満足できた遠足だったかな、と思います。

紅葉シーズンということもあり、混雑していたため

帰校時間が遅くなり、申し訳ございませんでした。

服のちからプロジェクト(6年)

6年生が総合的な学習の時間で行っている

服のちからプロジェクト。

たくさんの方に協力していただき、

2600着以上の服が集まったとのことです。

ご協力、有り難うございました。

今日は、全ての衣服を体育館に集め、仕分けをしていきます。

そして、丁寧に畳んでいきます。

上手に畳めていますね。

家でたくさんお手伝いしているのかな?

畳んだ服を並べていきます。

あわせて、種類や数も確認していきます。

繰り返し、繰り返し、地道に並べていくと…

こんなにたくさん!

数ではなく面で表すと、量的にわかりやすいですね。

上から見ると…

Tシャツの形になっていました!!

道徳研究授業(6年)

道徳の研究授業を今回は6年生が行いました。

テーマは、「誠実」です。

自分たちの経験談と題材文から考えていきます。

さすがは6年生というべきか、

多くの職員が参観していても、全く変わりません。

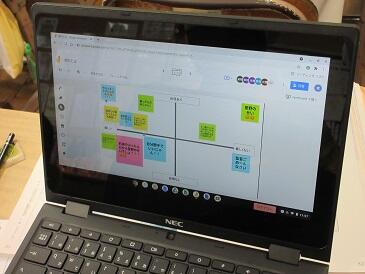

もちろん道徳もICTの活用。

グループ内で、意見を画面上で共有していきます。

マトリクス上に自分の考え・立ち位置を示し、

そこに位置づけた理由を説明していきます。

その後、各グループの代表が発表し、

全員で考え方を共有していきます。

考え方を共有したり、自分の立ち位置を確認したりする場合、

確かにICT機器は有効だな、と感じました。

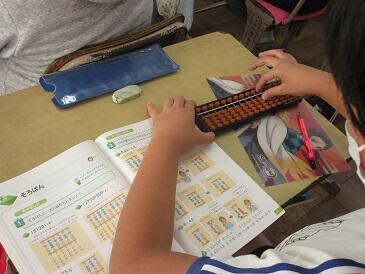

にこにこ教頭(4年)

朝からテンション高めの教頭先生。

何か、いいことあったのかなあ…。

その答えが分かりました!

4年生の教室で、そろばんの授業を行っていたのです。

そういえば、教頭先生は、そろばんの有段者でした。

マスクで隠れていますが、目が笑顔。

本当に楽しそうに授業をしています。

得意だからこそ分かる指導のポイント。

児童も一生懸命に聞いて試していました。

何人かの児童に関そうを聞いたところ、

「楽しいけれど、難しい」

と、答えた子が多かったです。

一朝一夕では身に付くものではありません。

授業以外でも、興味・関心をもってくれたら嬉しいです。

学校をピカピカに!

子ども達は毎日清掃活動にとても頑張っています。

教室や昇降口、階段に特別教室...

学校は子ども達の力で毎日清掃されています。

水曜日はロング昼休みとなり、清掃活動がありません。

そうすると木曜日の階段は綿埃などがたまります。

日々の子ども達の清掃活動がいかに学校の美化に役立っている事を実感します。

教室や廊下、自分達の使うところをきれいにすることで

自分達の心も磨いているのだと思います。 (教頭)

高校生ボランティア

土曜授業では、西武台千葉高等学校の

有志学生がボランティアで参加してくれます。

この学生ボランティアがとても丁寧!

時間毎に入る学年・学級は違いますが、

どの学年・学級でも児童の声に耳を傾けています。

そして、言葉がけが優しい。

ほめられると、次も頑張りたくなりますね。

さらに、根気強い。

わからなくても、わかるまで教えてくれます。

柳沢小の児童にとっても学生ボランティアにとっても

きっと、よい経験になっていることと思います。

リモート授業(6年)

青森県で開催されたICT教育研究大会に参加した

湯本教諭と稲垣教諭にリモート授業をお願いしました。

場所は、三内丸山遺跡。

遺跡内の構造物に使われている木材は、栗の木。

ですが、現在、あれほど大きな栗の木は

どこにも見当たらないのです。

その謎に迫る授業を実施します。

児童が予想をし、WEB上で情報共有します。

それを現地の湯本教諭と稲垣教諭が確かめます。

「ああ、なかなか良い予想だねー」

と、画面越しに言葉が掛かります。

遺跡の各所を説明しながら巡りますが、

竪穴住居等の中に入ると回線が止まります。

携帯式Wi-Fiルーターの機能限界のようです。

音声は比較的よく届くのですが、

やはり映像の方が情報量が多いのでしょう。

しかし、映像が重要なので、途中からは

スマートフォンのテレビ電話機能に変更しました。

遠隔中継には、まだまだ課題がありそうです。

でも、できることを試しながら

これからもチャレンジしていきたいと思います。

柳沢小交通安全の日(11月)

今日は、柳沢小交通安全の日。

青パトでも巡回をします。

今日は、最近で一番の寒さだったように感じます。

寒くなると、袖口に手を入れて歩く子が多く、

手を出すよう話しながら巡回しています。

要所で立哨していただいている方も

積極的に声をかけて頂けるので、

朝のあいさつは、本当によくなりました。

ちょっとした発見や家庭でのことなど

声をかけてくる児童が多くなりました。

耳を傾けつつ、平穏な日常の有り難さを感じます。

天気がよいせいかどうかは分かりませんが、

今日は、いつもより登校時間が早かったようです。

交通安全を含め、安全に関しては

耳にタコができても伝え続けます。

耳にタコができる程度で

安全・安心が担保できるならば

それはそれで素晴らしいことです。

出張もリモート

感染症が少々落ち着き、行事の実施とともに

出張や研修も少しずつ行えるようになりました。

しかし、地区をまたぐような研修・出張は、

まだまだリモートが多いです。

このような形で「リモート出張中」です。

確かに感染症対策等にはなりますが、

「かゆいところに手が届かない」のです。

現場での確認、観点のチェック、疑問の問い合わせ

肌で感じる雰囲気、などなど…。

仕方が無い面も多分にありますが、

外に出て得られるものは多いと思います。

異校種研修

今日は、第一中学校から2名、

異校種研修として柳沢小学校に来ました。

中学校の教員ですので、接続のことも考え

主に4年生以上の教室で研修を行いました。

教員ですから、すぐに児童になじんでいました。

休み時間も一緒に遊ぶことができ、

「すっごいかわいいです!」

と、笑顔で話していました。

小学校内では、お兄さん・お姉さんですが、

やはり、中学生と比較すると

「かわいい」が大きいのかもしれませんね。

放課後は、情報交換も含めて、

先生方と協議を行っていきます。

携わる発達段階は違いますが、

目指すところは同じです。教員ですから。

スタンプ、スタンプ!(1年)

図工室で、ぺったんぺったんしているな。

何やら身の回りのモノをスタンプにして

模様作りをしているようです。

「自分たちでね、見つけたのをね、つかって押したの」

と、1年生が説明してくれました。

おもしろいことに、扱う色だけでなく

押し方も千差万別で飽きません。

さてさて、子どもたちが最も好む

スタンプは何だと思いますか?

それは…

自分の手でした!!

もちろん、終わった後には、

丁寧にきれいになるまで手洗いしました。

たてわり活動日(11月)

今日は、たてわり活動日。

暑くも寒くもなく、ちょうどよい気候です。

当初は話を聞くよう促されていた低学年児童も

今では上級生の話をしっかりと聞いています。

今回は、ドッジボールを行うグループもありました。

ころがしドッジボールにするなど

低学年に配慮していたグループもあります。

鬼ごっこ系の遊びは多いのですが、

グループごとにルールが違います。

上級生に聞いてみると、自分たちで考えているそうです。

教員がバテてしまうことも多いです。

何と言っても、狙われますからね。

上級生が、下級生の面倒をよく見ています。

下級生は、上級生によく甘えています。

「だるまさんがころんだ」をしているグループもありました。

なんだか久しぶりに聞いたフレーズです。

歓声や笑い声が広がる柳沢小学校の校庭。

ポカポカしてきますね。

「はたらく自動車」(1年)

1年生が来室し、質問を受けました。

「校長先生は、バスとコンクリートミキサー車と

ショベルカーとポンプ車の中で、

一番好きな車は何ですか?」

重機は男のロマンと感じながら育った私は、

「ショベルカーが一番好きです」

と、答えました。

すると、

「えー?私たちは、ポンプ車が一番好きでした。

教室まで見に来てください!」

あぁ、国語の学習のことだな。と思いながら、

お誘いに応じて1年生の学級に行きました。

なるほど、特徴や働き方なども勉強したようです。

圧倒的にポンプ車が人気のようです。

「ほらね。何でショベルカーが好きなの?」

1年生に人気の無かったショベルカー、

ここが人気挽回のチャンス!!

「だって、大きな腕がグルッと回ったり

土をガバッとすくったりできて

かっこいいでしょう?」

すると、周りにいた子たちが

自分のお気に入りの車種や理由について

次から次へと話しかけてきます。

いやいや、本当に伝えたいことがいっぱいの学年です。

帰りに、装飾された紙コップを

お土産にもらいました。

1年生と会話するのは楽しいです。

野田踊り練習(3年)

3年生恒例の「野田踊り」の練習が今年もありました。

踊りの先生である遠郷先生に来校して頂きました。

3年生も一生懸命に覚えようとしています。

でも、どこか楽しそう。

笑顔で踊っている子が多かったです。

先生の踊りは、何というか、しなやかさが違います。

3年生も、これから練習し続けると

しなやかさが出てくることと思います。

来年度こそ、発表の機会があるといいです。

買い物体験(1年)

1年生が、小さな財布を握りしめて

昇降口前のスペースに並んでいます。

これから、球根を購入する体験を行います。

業者の方が、「何色のお花を頼みましたか」と、

一人一人にやさしく聞いていきます。

「赤です」

と言って、お金を渡します。

ここまでは緊張していますが…

球根を受け取ると…

笑顔になります!

上手にできて、ほっとしたのかな?

研究授業(3年)

今日は、3年生伊藤学級で研究授業でした。

道徳「なかよしだから」(友情)の実践です。

多くの教職員が参観に訪れましたが

緊張している児童は…見当たりません。

それぞれの立場に分かれて話し合いますが、

同じ立場でも、きちんと自分の考えを言える児童が多い!

これには、本当に感心しました。

自我が芽生えるといわれる3年生。

これだけ自分の意見をしっかりと言えるならば

これからが楽しみです。

毛筆の練習(4年)

4年生それぞれの学級で毛筆の練習をしていました。

「秋」という字を練習していたのですが、

教科書には無い題材です。

学年主任に意図を確認してみると、

「へんとつくり」の学習材は、教科書では「林」です。

ですが、「木」と「木」の組み合わせだけでは

なかなか感覚を習得しづらいので、

もう少し経験させたいと考え、別の素材を扱いました。

とのことでした。

児童の実態をよく見て、考えています。

なかなかよい文字を書いていました。

米の分配(5年)

5年生が苗を植え、刈り取った米。

今日、計量して分配しました。

「大切なお米。一粒も落とさないこと!」

担任からの言葉がけを受けて、丁寧に軽量していきます。

感染症対策による規制下でも、

児童たちが植えた稲を管理してくださった方々。

本当に有り難うございます。

米を計量して袋に入れるだけの作業ですが、

米を前に気分は盛り上がるようです。

喜びのダンス!

家で炊いて食べる楽しみ。

さあ、どんな味がするのかな?

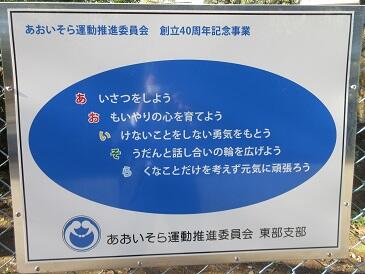

看板寄贈

あおいそら運動 東部支部様より、

あおいそら運動の看板を寄贈・設置して頂きました。

あいさつ向上に取り組んでいる柳沢小にぴったり。

正門脇と東門脇のフェンスに設置しました。

取り付けまで丁寧に作業していただけました。

登下校中、ふっと目にして心に残ることを期待します。

研究授業(2年)

2年1組で、研究授業が行われました。

道徳の授業を展開します。

いつもと違う雰囲気に、はじめは少々かたかったのですが、

授業に集中するにつれ、いつもと同じ雰囲気になりました。

友だちの発表には、身体ごと向けて聞いています。

発表する方も聴く方も一生懸命でした。

自分の考えや気持ちを書いています。

自分の気持ちに素直な子が多く、

率直な意見が多かったようです。

授業の最後まで、集中力を切らさずに臨んでいました。

考えや意見を書く力が伸びていることも確認できました。

担任にとっても、よい経験でした。

市長と話そう会(6年)

今日は、「市長と話そう会」の日。

なかなか市長と話す機会はないので、

限られた時間ですが、有意義なものにしたいです。

6年生は、もっと緊張するかな、と思っていたのですが

はじめの質問から、緊張を感じさせない発言でした。

今回、6年生に意識化を図ったことは、

「話そう会」であること。

市長へのインタビューではなく、懇談に近いものですから

市長からの回答を受けて

「ああ、そうなんですか。有り難うございます」

ではなく、必要なら更に踏み込んでいくこと。

とは言っても、相手の話を聞いて

必要に応じて切り返しの質問をすることは

なかなか難しいものです。

が、全員、2~3回ほど追加で踏み込むことができました。

市長も、一つずつ事例を挙げながら

丁寧に答えていただくことができました。

最後に記念撮影!(パシャッ)

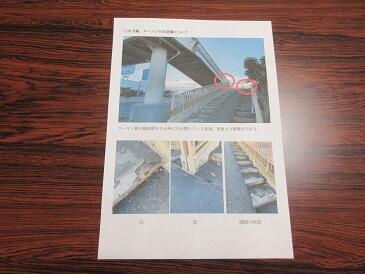

歩道橋の話(安全点検について)

今朝、立哨しているところに

保護者の方(地域の方かもしれません)が2人、

「歩道橋に穴が開いているのご存知ですか」と

声をかけてくれました。

おそらく、子どもたちが通る道、

日頃から目を配って頂いているのでしょう。

有り難いことですね。

実際に把握しており、直近での対応準備も済ませてあったので

把握している旨と今後の予定についてお話ししました。

安心されたようでよかったです。

さて、実際にどの程度、学区のことを把握しているのか。

通学路上であれば、縁石の欠けからフェンスの傾き

木に生えているキノコの量まで把握しています。

私有地であったり私有財産であるため

すぐに手を出せない箇所もありますが、

優先順位を付けて、その都度対応しております。

なぜならば、学校は学区の「安全装置」であるべき

と、考えているからです。

そのため、本年度は地区の安全点検に力点を置いているのです。

例えば、今回話に出た歩道橋であれば、

安全点検を行った職員から、

このような報告書が届きます。

実際に目で見て、手で触って確認したものです。

地区巡視の際に、何か気がついたことがあれば

その場で保護者の方や地域の方に状況を聞いています。

でも、それでも「漏れ」や「落ち」があるでしょう。

そういうときに助かるのが、パトロール報告書や

今回のような保護者の方や地域の方からの情報提供です。

把握できていない箇所は、すぐに現認しにいきます。

必要であれば、関係機関にすぐに報告します。

手間も時間もかかりますが、

今後も安全第一で地区巡視を続けていきます。

えっ?何で木に生えているキノコが必要なのか?

実は、枯れ木の場合が多いのです。

先日も大量にキノコが付いている枯死した木があり

倒壊の危険を感じて市に通報したところです。

歩道橋の件ですが、11月中旬に工事が入るようです。

すでにお知らせ看板が付いたとの報告を受けました。

応急手当講習会(5・6年)

2校時・3校時に応急手当講習会がありました。

野田消防署の署員12名に御指導いただきました。

はじめに動画を見て事前学習をします。

年間約60万もの方が心臓停止で亡くなり、

学校でも年間約50件の事例があるそうです。

配付された訓練用キットを使用して実習です。

心臓マッサージを行う場面では、

腕の伸ばし方や押す強さを個別に教えてもらいました。

2分間連続で押下したのですが、かなり疲れたようです。

実際に救急車が到着するのが約8~9分とのことですので、

やはり、「人を集める」ことが大切になります。

AEDの使い方も体験しました。

パットを貼る位置を確認していきます。

電流が流れるときは、離れることも学びます。

実際に、そのような場に居合わせたとき、

体験しているかしていないかは、大きな差になるでしょう。

これも繰り返しの訓練が必要ですね。

流れる水のはたらき(5年)

砂場で何かしているな。

1年生の生活科かな?

5年生の流れる水のはたらきの実験でした!

大きな大きな砂山が作られています。

男の子から思わず本音が…

「楽しい…なつかしい…」

聞けば、砂山を作ったのは幼稚園以来とか。

もう一方の砂場では、水を流していました。

水の出る量を調整しながら観察していました。

「ああ、削れてきた」

「水の色が変わったね」

「流された砂がここに溜まったよ。え?何で?」

いろいろな気付きがあったようです。

楽しみながら観察できたようでなによりです。

ちなみに、さすが5年生。

大きな山にトンネルは作っていませんでした!

虫取り(2年)

2年生が裏校庭で昆虫採取をしていました。

生活科かな?と思ったら、

図工で昆虫の絵を描くために採取していたとのこと。

教室に戻ってきた子どもたちの顔は誇らしげです。

まるで、宝物を見つけてきたような顔。

朝夕は肌寒いですが、日中は暖かいため

現在でも昆虫をよく見かけるようです。

どこで見つけて誰が捕ったのか、

同時に何人もの子が話し始めます。

自分たちで行った結果を伝えたいのです。

聖徳太子のような能力がない私は、

話の区切りを探しては聞き返します。

それでも嬉しそうに教えてくれました。

柳沢小学校の子たちは、なぜかダンゴムシが大好き。

身体に這わせて可愛がって(?)います。

一番人気はカマキリでした。

オオカマキリを見つけて大喜び!

さて、どんな絵になるのかな?

就学時健診準備(5年)

本日は、就学時健康診断日。

来年度、入学予定の子が多く来校する日です。

毎年、その対応をするのは、

来年度に最高学年となる5年生です。

その5年生が、来校者を迎えるための準備をしています。

来年度入学してくる子と一足先に会える喜びと

最高学年への自覚を促がす機会。

どのような、お兄さん・お姉さんの顔になるか

今から楽しみにしています。

【お知らせ】地震がありました

ただいま、地震がありました。

児童は速やかに机の下に避難できていました。

混乱もなく被害もありません。

ご安心ください。

既に、通常授業を再開しております。

ピアニカ練習(1年)

1年生が音楽の時間に

鍵盤ハーモニカの練習をしていました。

なかなか高度な学習で、

ドからソまでの音を使用して

自分たちで旋律を作り、弾く学習です。

4拍中のはじめの3音に当てはめます。

最後の一拍は休符です。

担任が拍をとりながら、班ごとに演奏していきます。

不思議と曲っぽく聞こえます。

薬指(ファ)をつかうのが難しそうです。

「演奏が終わったらマスクしてね!」

担任の指示に素直にしたがう1年生。

これから、もっと上手になりそうです。

仮面をつけると?

5年生の教室に行ってみると、

ロッカーの上に、図画工作で作った

怪しげだけれど趣のある仮面が飾られていました。

一つ一つ丁寧に見ていたのですが、

どうしても仮面を付けた様子を見たくなります。

そこで、付けてもらいました!

怪しい…怪しすぎる。

でも愛嬌があったり格好よかったり…

ニヤニヤしながら撮影しました。

筑波山に向けて(4年)

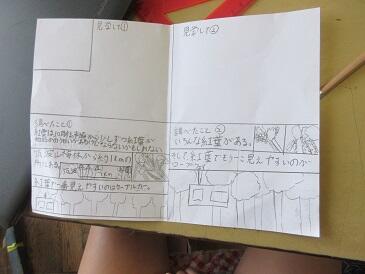

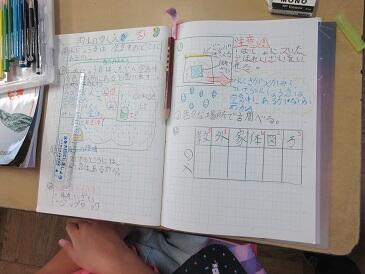

4年生は、5年生と同じように新聞などを作成していましたが

事前に調べたことなどをまとめていました。

レイアウトをばっちりと決めて定型の用紙に書いています。

ことこまかに調べてあり、感心しました。

しおりを作っているようです。

デザインも全て自分で考えたとのことでした。すごい。

リーフレットの表紙のようです。

紅葉の筑波山でしょう。色合いをパソコンで確認していました。

これも独特の工夫がしてあります。

当日に自分の目で確かめたことを上段に書くとのこと。

情報精度が高くなりますね。

小学生でも様々な考え方やアイデアが出ます。

見ているだけで、本当に楽しい!

事後活動(5年)

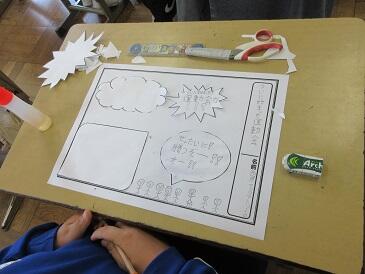

5年生の学級では、運動会の新聞づくり!

どんな新聞ができるのでしょうか。

それぞれ、工夫をしているようです。

吹き出しを切り出してレイアウトしていく子。

形や大きさにもこだわりを見せていました。

四角スペースを当てはめていき、絵を描いていく子。

その時に感じたことが伝わってきます。

振り返りは大事ですが、その子が何を振り返っているのか

見取っていくことも大事です。

一人ひとりの感じ方・考え方を大切にしていきたいです。

運動会!

昨日の雨の影響で1時間遅延で実施した

柳沢小学校第45回運動会。

空は晴天。何より開催できてよかった。

子どもたちの歓声を聞くのも久しぶり。

おそらく、ご来場いただいた皆様も

心が温かくなったのではないでしょうか。

子どもたちの頑張る姿に感動したのでしょう。

賞賛する声が、本部裏からしばしば聞こえてきました。

子どもたちの素直な反応が嬉しいですね。

そのような姿を見ると、教員も熱が入ります。

齋藤教諭や稲垣教諭のボルテージも上がっていましたね。

運動会後の「片付け運動会」に

保護者の皆様方が多数参加してくださいました。

片付けのスピードが違う。

本当に助かりました。

秋空の下、万国旗がはためく中での運動会。

本当に実施できてよかったです。

ありがとうございました。

【重要】明日の運動会について

本日の雨天を考慮し、明日の運動会は、

1時間遅らせて実施します。

正門開錠は、8時となります。

車での来場は、お控えください。

裏校庭は、全てテント設置場とし、

トラック周りは立ち見となります。

それ以外の部分にシート敷設することは

可能ですが、スズメバチにご注意ください。

登校時間は、5・6年生は変わらず7時40分

1年生から4年生は、9時05分です。

開会式は、9時45分とし、

午前中の競技は、プログラム№11までとします。

午後の開始は、12時20分とし、

プログラム№12から再開します。

来場者は、配付したシールを必ず

胸元や肩口に貼付してください。

1家庭あたり2人としておりますが、

乳幼児は含まれません。

校庭各所に手指消毒薬液を設置しますので

適宜、ご利用ください。

また、参観時はマスク着用でお願いします。

大声での応援は、お控えください。

なお、密を回避するため、

立ち見スペースは、お子様の学年時のみで

お願いします。

昼食は、敷地内で摂っていただいて構いません。

ただし、ゴミの始末をお願いします。

なお、体育館も開放しますので、ご利用ください。

防犯教室(1・2年)

午後、1年生と2年生を対象に

防犯教室が開催されました。

「いかのおすし」について、1つずつ

分かりやすく説明していただけました。

実際にあった事件なども、低学年児童にも分かりやすく

教えていただけました。

大きな声の出し方を練習中!

(※大きな声は出していません)

防犯に関するクイズなどを行うなど

飽きさせない工夫が見られました。

最後に、「あいさつ」の大切さを話してくださいました。

本校の「あいさつ」も、よくなってきています!

オンライン社会科見学(3年)

3年生の社会科見学は、オンラインで行いました。

感染者数が下火とはいえ、食品を扱う工場ですから

仕方が無い面があります。

教材化されているようで、醤油に関する内容を

網羅した、よい映像教材でした。

醤油に関することや工場での製造工程など

一定の時間によくまとめられていました。

視聴していると、当然、小学生ならではの疑問が。

そこもしっかりと、質問時間をオンラインで確保しています。

素朴な質問にも、極めて丁寧に答えて頂けました。

工場の方だから分かることもたくさんあります。

本当なら、実際に訪れて見学・体験させたいです。

工場の方も同じ気持ちのようです。

通常の有り難さを感じますね。

運動会練習

昨日の全体練習は中止でした。

天候が悪い場合や悪化が予想される場合、

雨雲レーダーをはじめ、様々な情報を見るのですが、

予報では、「15分後に強い雨」。

運動会前、健康管理のことを考えると

いくら着替えるとはいえ、雨に濡れるのはリスクがあります。

そこで中止に。結果的に大して降りませんでしたが、

まあ、仕方がないです。

そして今日!雲一つ無い晴天!

児童も職員もやる気が出ます。

残された練習時間は、ごくわずか。

気持ちのよい風も吹いており、秋を感じます。

今日は、全体種目や式の練習をしました。

6年生が、よくリードしています。

運動会が楽しみです。

空が青いだけで、写真も映えますね。

何だか腕が上がったと錯覚してしまいます。

正門の修理

みなさんは、正門を開閉したことありますか?

重厚な造りで極めて重い!

実は、そうとは知らなかった4月、背中を痛めました。

そんな正門を

修理してくれました。

滑車が相当擦れて削られてしまっていることと

ボールベアリングがダメになっているとのことでした。

滑車の交換となった訳ですが、その効果は?

かなり軽くなり、踏ん張れば片手でも開けられます。

配送業者の方とか、苦労していましたから。

租税教室(6年)

租税教室が6年生を対象に行われました。

大金税理士と濱田税理士が来校し、

租税に関する授業を行いました。

軽妙な語り口でテンポも良く

既習事項の歴史の学習などと絡めながら進めていました。

分かりやすい視聴覚教材を提示しながら

身の回りの税についてライフステージ別に説明していきます。

副読本も見やすいものなので、後で見返してみましょう。

分かることには積極的に言葉を口にし、

分からないことには真剣に話を聞いています。

後に税理士さんに聞いたところ、

小学生だけではなく、中学生、高校生と

段階にあった継続的な指導が大切とのことでした。

税理士という職業から、租税教室の必要性を

本当に強く感じているとのことでした。

一人だけの意見

4年生の算数の授業

今日は、よい場面を見ることができました。

倍概念(割合)は、つまずきが多い領域です。

ここでのつまずきは、卒業してからも続くため

丁寧に丁寧に、繰り返し丁寧に進める必要があります。

そんな中、多数派の考え方に対し、

一人が別の考え方を提示しました。

多数派は、人数の安心感からか少々緩んでいます。

「いい?たった一人だけの大切な意見。

ここは、しっかりと聞いて!」

担任の一声で、教室内に緊張感が生まれます。

別の児童が、ボソッと感想と意見をつぶやきます。

「いいね、そのつぶやき。もう1回言ってみて」

すぐさま、取り上げます。

多様な意見を拾い上げながら適度な緊張感がある教室。

いい算数の学習をしているなあ。

赤い羽募金

児童会のみんなで、各学級が集めた募金を

硬貨選別器にかけて集計していきます。

この機械、動作は遅いですが

確実に硬貨を選別していきます。

子どもたちは興味津々です。

さて、集計結果発表!

13,714円の厚志が集まりました。

ご協力有り難うございました。

歴史パネル

野田市郷土博物館から、歴史パネルの貸与があり

旧コンピュータ室内に設置しました。

早速、6年生が見学に訪れました。

市内の遺跡についても、よくまとめられており

文章も平易で読みやすく工夫されています。

「見たことやあることは知っていても

それが何だったのかわからなかった」

という児童もおり、参考になっていたようです。

見終わった何人かに話を聞いてみたところ

「野田市には相当な縄文人が住んでいたと思う」

「縄文時代から多く住んでいた野田市がすごい」

「気になっていた遺跡のことがよくわかった」

との回答がありました。

博物館にも興味をもった児童がおりました。

やはり、野田市のことを知るためには

地元の博物館が一番いいでしょう。

野田市郷土博物館に足を運んでみませんか?

ウォーターパーク

業間休みや昼休みに職員室前の

ウォーターパークに来る子が結構います。

目的は様々なようで、観察対象も様々です。

今日来ていた2人は、ドジョウを見に来ていました。

定期的に来ているようで、

プールから採ったヤゴより大きなヤゴを見つけたことも。

夏を経て水草が多くなっているので

水草や落ち葉をかき分けてドジョウを探していました。

また、別の子は、金魚を見に来ていました。

それぞれに名前が付いているそうです。

はじめて知りました。

「あっ、クロスケがいた!」

大切なものを発見したかのように指を差します。

「ここで観察したい他の生き物はいる?」

と、聞いてみたところ、即答でした。

「ネコザメ!だって、すごくかわいいんだもん」

…ちょっと無理かな…。

久しぶりの部活

今日から、部活動がはじまりました。

久しぶりの部活動。楽しみいっぱい。

ミニバス部

見に行ったときは、基礎トレでした。

ミニバスの動きを取り入れたトレーニングでしたが、

久しぶりのせいか、多くがヘロヘロでした。

サッカー部

校庭では、主にミニゲームやタスクゲームをしていました。

裏校庭では、インサイド・アウトサイドを意識した

パス練習を行っていました。

久しぶりのせいか、動きが硬いですね。

音楽部

管楽器パートは、マウスピースを使用した練習でした。

まだまだ先輩部員や指導者に教わりながらです。

どの部活動でも、児童の表情は明るいです。

やっぱり、「何かをする」ということは

気分転換になるのでしょうね。

見て見て!

1年生が

「教室まで見に来てほしい」

「見てほしいものがあります!」

「すごいんだよ」

「ダメだよ、まだ秘密」

…と、誘いに来ました。

では、行ってみましょう!

すると、目を引く絵がたくさん!

「想像の世界」を描いたそうです。

1人ずつ1つずつ丁寧に聞いていきます。

子どもたちも一生懸命に説明します。

子どもたちが頭の中でイメージした映像を

一生懸命に自分の力で表現したもの。

パーツ1つ1つに描いた意味があるのです。

自分の作品を説明しているときの表情がいい!

本当にいきいきとしています。

褒められたいのではないのです。

自分の絵を一緒に見ながら「語りたい」のです。

丁寧に丁寧に聞くだけでも

子どもたちの背景が見えてくるものです。

裏校庭で(5年)

定時巡回していると、裏校庭で何かしています。

どうやらワラを扱っているようですが…

担任の熊谷教諭が、さらにどっさり持ってきました。

聞いてみると、学校田で収穫したものを

乾燥が終わったので脱穀のために

穂先を外しているのだそうです。

日が出てきて気持ちの良い青空の下

楽しみながら作業をしているようでした。

柳沢小交通安全の日(10月)

今日は、柳沢小交通安全の日。

やさしい雨が降っています。

しとしと雨って久しぶりの気がするのですが。

風情を感じつつ、雨の日はやはり心配。

その中での集団下校。

今月になり、また地域の方々がサポートしてくれます。

本当に有り難い!

雨が降っているときなので、なおさら強く感じます。

子どもたちを見送る地域の方々の目がとても優しいです。

4月よりも、あいさつできる児童が増えた気もします。

安全に安全に。とにかく安全に。

地域の方々のご協力に感謝!

なつかしい音色

音楽の授業でしょうか。

久しぶりにリコーダーやピアニカの音が

聞こえてきました。

音楽担当も学級担任も

緊急事態宣言下での音楽の授業に苦慮していました。

おそらくホッとしていることでしょう。

人間の指は不思議なもので

センサーのように敏感で、情報を脳に伝えます。

重さ・温度・硬さ・大きさなどなど

目や耳からの情報と統合していく活動って

実は、とても大切なのです。

楽しみながら、がんばれ!

準備がはじまりました

校舎内のスペースに、運動会関係の

看板や用品が置かれるようになりました。

高学年は、準備が進むにつれ、

気持ちも高ぶってくるものです。

体育館でも…

あれ?誰かがのぞいてる!

実は…

運動会練習も始まっているのでした。

緊急事態宣言等ではありませんが、

やはり、感染防止には留意して練習します。

休校期間があったこともあり、

まずは平時の授業時数の確保優先。

運動会であっても平時の授業の延長です。

規模を縮小した簡易な内容の運動会ですが

子どもの頑張りを見ることはできるものです。

後期課程スタート

新しい課程のスタートです。

新しくなる時こそ、大人・子ども関係なく

自分を見直す大きな機会です。

教室の様子をのぞいてみると…

後期の役割分担や係活動などを決めている学級が多いかな。

早速、理科の授業をしている学級も。

教育課程を大きな範囲で計画できるのが2期制のよさです。

ノートもしっかり書いていますね。

それをもとにして…

実験・観察。

学習計画通りで隙が無いですね。

高橋教頭の書写も、いつも以上に熱が入ります。

道徳の授業からスタートしている学級も。

共有できるアプリで、マトリクスで意見を弁別していました。

どの学級も、落ち着いたスタートが切れたようです。

前期終業式

今日は、前期の終業式です。

幸い天気にも恵まれ、短時間ですが裏校庭で実施しました。

間隔を確保して並べた学年は、2年生と5年生。

日頃からの指導が徹底しているのでしょう。

式に先立ち、表彰が行われました。

吹奏楽コンクール、科学工夫作品展、読書感想文の表彰です。

全校児童の前で表彰できて、本当によかった。

胸を張っている感じが分かりますね。

自信を付けるきっかけになればいいですね。

終業式では、偶数学年の代表児童が作文発表をしました。

2年生は、頑張ってできるようになったこと。

4年生は、はじめての学級委員について。

6年生は、後期にがんばりたいこと。

読み終えた後の晴れやかな笑顔がとてもいいです。

私からは、

・正直に、素直に生活できたか

・他人に迷惑をかけていないか

・自分で考えて行動できたか

・進んであいさつできたか

など、自分の心中における「見えない通知表」について

自己採点してみるよう話しました。

今朝の出来事(教頭より)

いつものように、正門前の落ち葉掃きをしようと玄関を出ると、

4年生の女子児童3名が「教頭先生、私たちも参加していいですか?」と

うれしい一言。

「ありがとう。それでは駐輪所のところをお願いします」と伝えると

3人は走って行き、竹箒を持って直ぐに開始。

登校中の同じ学年の男子でしょうか?大きな声で「ぼくも手伝おうか?」と

いう声も聞こえてきました。

教室の戻る時間が来たので、お礼を言いに行くと。「あれ?」

「4人?」なんと落ち葉掃きの輪が広がっていました。」

4人が一生懸命取り組んでいる姿を見て、とてもうれしくなりました。

「自分達で考え、行動する」とても大切なことですね。

一人でも多くの子ども達が、協力することで、さらに、素晴らしい

柳沢小学校になっていくのかな。

代表委員会

本日のロング昼休みに、代表委員会がありました。

運動会のスローガンを決定します。

役員は、あいかわらず進行が上手です。

テンポよく進めていきます。

各学年・学級の代表も、真剣そのもの。

こういう経験は、本当に大切です。

決定後に、本年度のスローガンを報告に来ました。

報告を受けた後、「はい、そうですか」では終わりません。

①どういう願いや意味が込められているか

②低学年には、具体的にどう噛み砕いて伝えるか

③いつ、どのような方法で発表するのか

などなど。

少々厳しいかなあと思うくらい質問をしたのですが、

それぞれの回答に、それぞれの役員が

よどみなく答えていきます。

これで一安心。立派でした。

修学旅行(2日目)

2日目の朝。

職員が最もドキドキする時間。

「顔色はどうか」

「元気はあるか」

「熱が出ていたり、体調不良者はいないか」

昨晩は、静かに部屋で過ごし早めに寝たせいか

みんな元気でした。ホッとする瞬間です。

天気も快晴!よいスタートでした。

朝の散歩(源泉を見てきました)の後、

内臓が動き始めたところで朝食です。

元気に食べている姿を確認して、

ホッとした表情で担任も食べ始めます。

ちなみに、この学年の良いところは、

男女問わずモリモリ食べておかわりするところ。

朝一乗りで華厳の滝を見学します。

虹がかかっていました。

男子は、まったりと見続ける子が多かったです。

カモシカが見られる率が高いのですが、

今回は見られませんでした。

そして、日光江戸村。

グループ行動ですが、前日の様子を見ていて

心配なく見守ることができました。

お土産屋さんを見たり、時代劇を見たりと

思い思いに活動していました。

他の学校も来場していましたが、

素直でニコニコしている児童が多いせいか

若干、幼く見える場面も。

男女とも木刀や手裏剣を買っている子が多かったからかな?

体調不良者が出なかったことが、何より有り難いです。

大切なお子さんが手元を離れて心配だったと思います。

無事に下校を見届けた後に飲んだ

職員が入れてくれたアイスコーヒー。

うーん、美味しい!