学校の様子

3年小森さん 全日本中学校陸上競技選手権大会1500m自己ベスト!

8月17日(日)~20日(水)、全日本中学校陸上競技選手権大会が沖縄県総合運動公園陸上競技場にて行われ、

本校から3年生の小森さんが女子1500mに出場しました。

本来であれば19日(火)に出場する予定でしたが、現地の悪天候により急遽、翌日に変更となり、

調整の難しい中、20日(水)9:20に競技がスタートしました。

スタート直後から先頭集団に位置し、レース序盤からよい展開に。

そして最後まで粘り強く走りきり、予選3組の5位でゴールしました。

タイムは、4分36秒23!

なんと、プレッシャーのかかる中、全国大会という大きな舞台で見事、自己ベストをマークしました

決勝に進める4位の選手とのタイム差はわずか1/100秒・・・。

残念ながら決勝に進むことはできませんでしたが、素晴らしい走りを見せてくれました!

この日、職員室では多くの先生方がライブ映像にくぎ付けとなり、

外では陸上部の選手たちが携帯で映像を見ながら応援する姿がありました。

小森さん、笠川先生大変お疲れさまでした!

本日は桃屋研修 企画:「SNSで盛り上がるキャンペーンを考えよう‼」

本日の午後、昨年度に引き続き、株式会社 桃屋様による職員研修を行いました。

取締役の笠原 勝彦 様をはじめ、岡野 順子 様、栗山 歩美 様、小林 琴 様にお越しいただき、

ワークショップ形式の参加型研修会を行っていただきました。

普段学校にいると、民間企業の考え方に触れることが少ないので、民間企業の方々がどのような思いや考えを

持って日々の業務にあたっているのか、わくわくした気持ちで話を聞いていました。

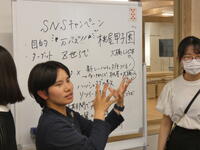

後半は先生方がいくつかのグループに分かれて行うワークショップです。

先生たちも、「答えのない教室(桃屋version)」に挑戦です!!

お題は「SNSでキャンペーン」ということで、SNSを用いてどんな企画を行うか案を出す、という

ものでした。なにを目的として、どんな人々をターゲットとし、どんな内容を、どのように発信していくか、

1つの企画を行うために、考えなければならないことがたくさんあり、とても難しかったです。グループからは、

目的:アレンジメニューを紹介する

ターゲット:忙しくてなかなか時間が取れない人たち向け

内容:3分以内に何種類メニューを作れるか

発信:SNSにハッシュタグをつけて投稿する

などといった意見などがあがり、先生方の創造力溢れる発想で様々なアイディアが出ました。

私は今日の桃屋さんのお話から、1つ共通点を見つけました。

それは、「顧客の声を聞いて、そのニーズに応えていく」ということです。

学校でいう顧客とは、「生徒・保護者」であり、「生徒がなにを学びたいと感じているか」、それに対して

我々教職員は、「どんな方法でその支援をしていくか」、その考え方は学校も民間企業も同じであると実感しま

した。生徒や保護者のニーズに応えるために、私たち教職員はこれからもたくさんのことを学び、

日々レベルアップしていけるよう努力していきます。

夏休みの先生たちの様子をのぞいてみましょう!

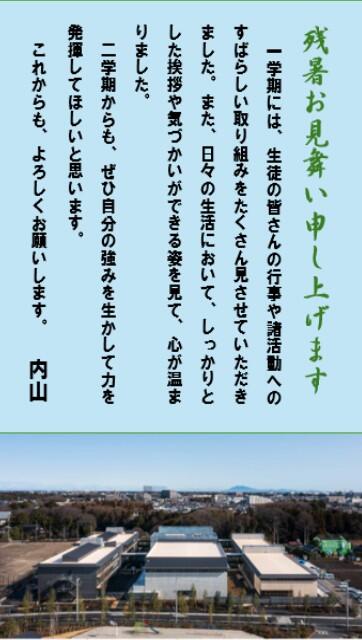

秋の始まりを告げる立秋が、10日以上も過ぎた今日の日も変わらず暑い日が続いておりますね。ホームページをご覧いただいている皆様はいかがお過ごしでしょうか。

本日は、世間でも疑問に思われている方が多い、「先生たちは夏休みに何をしているの?」についてお答えしていきたいと思います。

夏休み中の先生たちの様子①

〇職員研修

本日は流山市教育委員会より、生徒指導アドバイザー上條様、指導主事加賀谷様にお越しいただき、生徒支援に関する研修を行いました。

「相手を知りたいなら、まずは自分を知ること」・「教師たる前に人であれ」

という上條様のお言葉は特に強く印象に残り、自分自身に矢印を向け、日々の言動や振る舞い、何が自分の弱点なのかを改めて振り返る、とてもいい機会になりました。

また、「非日常の時間が人としての引き出しになる」というお言葉もいただきました。これは子どもや大人に関係なく、全員に言えるものではないでしょうか。是非、残りの夏休みで、様々な経験や体験をして、人としての引き出しを増やしていきたいですね。

夏休み中の先生たちの様子②

〇環境美化活動

研修後には職員で力を合わせ、校内の環境整備に取り組みました。夏休み期間中、掃除の手が行き届かない箇所や普段行えていない壁の塗装など、全員でたくさんの汗をかきながら、約1時間かけてじっくりと行うことができました。9月に気持ちよく生徒を迎えられるように着々と準備も進んでいます。

最後にお知らせです!

現在、沖縄県では全国中学校陸上競技大会が開催されており、本校3年生の小森さんが女子1500mに出場します。当初は本日レースが行われる予定でしたが、熱帯低気圧発生により、明日に順延となりました。直前の変更で調整などが大変だと思われますが、ベストのパフォーマンスができるように頑張ってほしいです!

大会の様子はYouTubeでも配信されておりますので、ぜひ応援をよろしくお願いいたします!!

今日は米の日&ダンスリーダー練習がスタート!

本日八月十八日はお米の日です。なぜかというと、ちょうどお米の収穫の時期が始まるから!……ではなく、「米」という字を分解すると、八・十・八になるから、だそうです。最近は米の高騰や今年の猛暑・少雨に苦しむ農家のニュースを目にした人も多いと思います。消費者の一人として、こういったニュースにも関心を持っていきたいですね。

米の収穫は米の日とは関係なく、9月の中旬~10月にかけて最盛期となりますが、早めの8月の中旬ごろから収穫が始まる品種や地域もあります。実は千葉県はそんな収穫の早い「早場米」の産地として有名で、「ふさおとめ」や「ふさこがね」などのブランド米を生産しています。スーパーマーケットなどに行く機会があったら、ぜひ見てみてください。

さて、夏休みも残すところ2週間。夏休み後半の部活動も今日から始まり、各活動場所で元気に取り組む姿が見られました。さらに今日から始まるのが体育祭に向けたダンスリーダーの練習です。

10月2日に行われる体育祭に向け、2年生と3年生のダンスリーダーが集まり、練習を行っていました。1日目から体を動かし、一生懸命、かつ楽しそうに体を動かしていました。1日目から体を動かしているということは……練習が始まるさらに前から曲を決めたり、振り付けを考えたりしていたということですね。ダンスリーダーたちのやる気を感じます……!

どの組も、協力しながら、明るく楽しく!頑張っていました。ここから全員がそろって、どんなダンスに仕上がっていくのか、期待が膨らみますね!1年生のダンスリーダーはもう少し後からの参加になります。そして、9月からは学校の全員が!これからの活動が楽しみになる、1日目の練習風景でした。

先生たちもいます!……見つけられますか?

おおぐろの森中学校 夏のポストカードVol.6

いよいよポストカードも最終日になってしまいました

皆さんはこの機械警備期間、何をしていましたか

そして本日8月15日は「終戦記念日」でもあります。戦没者を追悼し平和を祈念する日です。

戦没者に対して、正午から1分間の黙とうがあるので、皆さんも行ってください。

さて、最後のポストカードはこの先生方です

先生方、ご協力ありがとうございました

もちろん、生徒の皆さんも職員全員のポストカードを見ましたよね

是非2学期になって、それぞれの先生方の夏休みの思い出について話かけてみてください

私たちも皆さんの夏休みの思い出を聞くことを楽しみにしています

来週には部活動も始まりますね。急に活動すると暑さに耐えられないかもしれないので、今の内から暑さに慣れておきましょう。当日の準備だけではありません

では、皆さんに会える日を楽しみにしています

機械警備期間中、ありがとうございました